1. Почему ребенок и воспитатель являются субъектами дошкольной педагогики как науки?

Понятие «субъект» занимает важное место в педагогической науке, поскольку предполагает осознание индивида изменяющего мир. Субъект - сознательно действующее лицо. Субъект в своих деяниях , в актах своей творческой деятельности не только обнаруживается и проявляется; он в них созидается и определяется. Быть личностью означает быть творцом себя и окружающего мира, субъектом деятельности, общения, самосознания и созидания.

Но ребёнок является и объектом воспитания. Объект воспитательного процесса – индивид, не выходящий за рамки уже реализованных возможностей, за рамки ролевых предписаний с целью расширить среду деятельности.

2. Н. В. Кузьмина определяет пять функциональных компонентов в педагогической деятельности: 1) гностический; 2) проектировочный; 3) конструктивный; 4) организаторский и 5) коммуникативный. Опишите данные компоненты через систему соответствующих умений воспитателя в процессе осуществления воспитательной работы. Подберите диагностические задания, позволяющие определить особенности реализации каждого компонента в процессе общения педагога с детьми.

Гностическая деятельность отражает уровень познавательной активности самого учителя. Очевидно, что учитель или преподаватель с низкой познавательной активностью не способен создать условия для развития познавательной активности у учащихся ил студентов.

Проектировочная Д определяет постановку целей(например, акцент на развитие или на тренировку исполнительских навыков)

Конструктивная Д (отбор содержания, планирование своей Д и Д учащихся на уровке) – этот компонент соответствует ориентировочному в предыдущей типологии). В своем эмпирическом исследовании Кузьмина сравнивала конструктивную деятельность учителей-мастеров и новичков. Мастера проектировали свою деятельность с учетом фоновых знаний учащихся, с учетом их возможного применения в их повседневной жизни. Они превосходно адаптировали даже сложнейший академический материал. Наконец, они не просто перечисляли необходимые элементы информации, но создавали условия для «проживания» материала, неформального вплетения его во внутренний опыт самого учащегося.

Организаторская Д (организация своей Д и Д учащихся в ходе непосредственного осуществления ПД);

Коммуникативная Д (по Кузьминой это – важнейшая составляющая ПД, поскольку она насыщенна коммуникацией, развивается и управляется по законам коммуникации).

3. Подберите тезисы для дискуссии «Современный ребенок: какой он?». При этом необходимо учесть особенности психического развития детей дошкольного возраста, связанные с проявлением основных закономерностей развития: неравномерность, гетерохронность, сенситивность, кумулятивность, дифференциация и интеграция. При подготовке обратите внимание на характеристику современного ребенка с позиции авторского коллектива программы «Детство».

Сегодня уже не вызывает сомнений тот факт, что современный ребенок не такой, каким был его сверстник несколько десятилетий назад. И не потому, что изменилась природа самого ребенка или закономерности его развития. Принципиально изменилась жизнь, предметный и социальный мир, ожидания взрослых и детей, воспитательные модели в семье, педагогические требования в детском саду.

Социальные изменения привели к изменениям психологическим. По данным психологов, в настоящее время произошли сдвиги в наступлении кризисов 7 лет и подросткового. Так, кризис, который дети прошлого века проходили перед поступлением в школу ( в подготовительной группе детского сада), сейчас переживают младшие школьники (в 7-8 лет)., а это влечет за собой пересмотр методов обучения в младшей школе. Пубертатный кризис девочки минуют теперь тремя годами позже, а мальчики – четырмя. В настоящее время дети растут и развиваются в условиях постиндустриального информационного общества. С самого рождения они сталкиваются с современными высокотехнологичными достижениями. Все технические новшества становятся бытием подрастающего поколения. Компьютерные игры, интерактивные игрушки и музейные экспозиции, рекламные ролики и новинки кинематогрофа. Как влияет технический прогресс на психику ребенка? Каков современный ребенок? Педагоги дошкольных учреждений "нарисовали" портрет современного ребенка исходя из собственных наблюдений: развитый, любознательный, умный, эрудированный, раскрепощенный, свободный, импульсивный, капризный, плаксивый, драчливый, агрессивный, педагогически запущенный, воспитываемый телевизором.

Современные дети часто не могут сконцентрироваться на каком-либо занятии, рассеянны, не проявляют интереса. Они находятся в постоянном, непрерывном движении, их трудно удержать на одном месте. Ребенок может одновременно слушать сказку и строить из конструктора. Подрастающее поколение обладает "клиповым сознанием", вскормленным рекламой и музыкальными роликами.

У современных детей резко снижена фантазия, творческая активность. Дети нацелены на получение быстрого и готового результата нажатием одной кнопки. Хотя современные дошкольники технически "подкованы", легко управляются с телевизором, электронными и компьютерными играми, но строят из конструктора так же, как их сверстники прошлых лет, ни в чем их не опережая.

Обобщив фундаментальные исследования последних лет, академик Д.И. Фельдштейн, обозначил круг значимых изменений у современных детей:

- резкое снижение когнитивного развития детей(умственных способностей) дошкольного возраста;

- рост эмоционального дискомфорта и снижение желания активных действий;

– уход из жизни ребенка сюжетно-ролевой игры и, как следствие, снижение произвольности и мотивационно - потребностной сферы;

- снижение любознательности и воображения у дошкольников, неразвитость внутреннего плана действий;

- недостаточная сформированность мелкой моторики и, следовательно, графических навыков у детей дошкольного возраста указывают на неразвитость соответствующих мозговых структур, в том числе отвечающих за произвольность;

– значительное снижение социальной компетентности и самостоятельности в принятии решений;

- рост "экранной" зависимости;

- ограничение общения со сверстниками, появление чувства одиночества, растерянности, неверия в себя;

- увеличение числа детей с эмоциональными проблемами;

- снижение избирательности внимания и оценки информации, уменьшение объема рабочей памяти у подростков;

- астенизация телосложения и снижение мышечной силы;

- рост каждые 10 лет на 10-15% основных форм психических заболеваний;

- рост числа детей с ограниченными возможностями здоровья;

- увеличение численности одаренных детей.

4. Заполните таблицу «Динамика общения со взрослыми в дошкольном возрасте»:

| возраст | Форма общения со взрослым | Содержание потребности в общении | Ведущий мотив общения | Основные средства общения | Значение формы общения в психическом развитии |

| Младенческий возраст | Ситуативно-личностное (непосредственно-эмоциональное) | Потребность в доброжелательном внимании взрослого | Личностные: взрослый как ласковый доброжелатель, центральный объект познания и деятельности. Неиндивидуализированный источник активной ласки и внимания, не связанный с действиями ребенка.

| Экспрессивно-мимические операции

| формируются перцептивные действия разных систем и анализаторов, идет подготовка к освоению хватания, происходит неспецифическая общая активация. |

| Ранний возраст | Ситуативно-деловая | Потребность в доброжелательном внимании и сотрудничестве со взрослыми

| Деловой: взрослый как образец для подражания, эксперт по оценке умений и знаний. Помощник, организатор, партнер и участник совместной деятельности.

| Предметно-действенные операции | происходит развитие предметной деятельности, подготовка к овладению речью, у ребенка начинает проявляться активность и самостоятельность. |

| Младший дошкольный возраст | Внеситуативно-познавательная | Потребность в доброжелательном внимании, сотрудничестве со взрослыми и уважении

| Познавательный: взрослый как эрудит, источник познания, партнер по обсуждению причин и связей в физическом мире

| Речевые операции

| вводит ребенка в мир социальных отношений и позволяет занять в нем адекватное место. Ребенок постигает смысл взаимоотношений между людьми, усваивает нравственные нормы и ценности, правила социального взаимодействия. Происходит развитие наглядных форм мышления и воображения. |

| Старший дошкольный возраст | внеситуативно-личностная | Потребность в доброжелательном внимании, сотрудничестве, уважении взрослого при ведущей роли стремления к сопереживанию и взаимопониманию

| Личностный: взрослый как целостная личность, обладающая знаниями, умениями и социально-нравственными нормами, строгий и добрый старший друг

| Речевые операции

| ребенок сознательно усваивает нормы и правила поведения и начинает сознательно следовать им в своих действиях и поступках; - через личностное общение дети учатся видеть себя как бы со стороны, что является необходимым условием сознательного управления своим поведением; - в личностном общении дети учатся различать роли разных взрослых: воспитателя, врача, учителя и т. д. и в соответствии с этим по-разному строить свои отношения в общении с ними; - в этот период ребенок приобщается к морально-нравственным ценностям общества.

|

5. Заполните сравнительную таблицу «Развитие ребенка раннего и дошкольного возраста в социокультурном контексте»:

| Параметры для сравнения | Ранний возраст | Дошкольный возраст |

| Социальная ситуация развития | «ребенок—предмет—взрослый». Стремление к самостоятельному действию с предметами | «ребенок - взрослый (обобщенный, общественный) |

| Фаза социального развития | Кризис 3 лет

| Кризис 7 лет |

| Ведущая потребность | Совместная деятельность со взрослым | социальные отношения, существующие в мире взрослых людей. |

| Мотив общения (по Д. Б. Эльконину) | «Делать как взрослый» | «Быть как взрослый» |

| Основная форма общения со взрослыми | Ситуативно-деловая | внеситуативно-познавательная (содержание общения направлено на мир вещей) внеситуативно-личностная (содержание общения направлено на мир людей)

|

| Основная форма общения со сверстниками | ситуативно-деловая

| внеситуативно-деловая. |

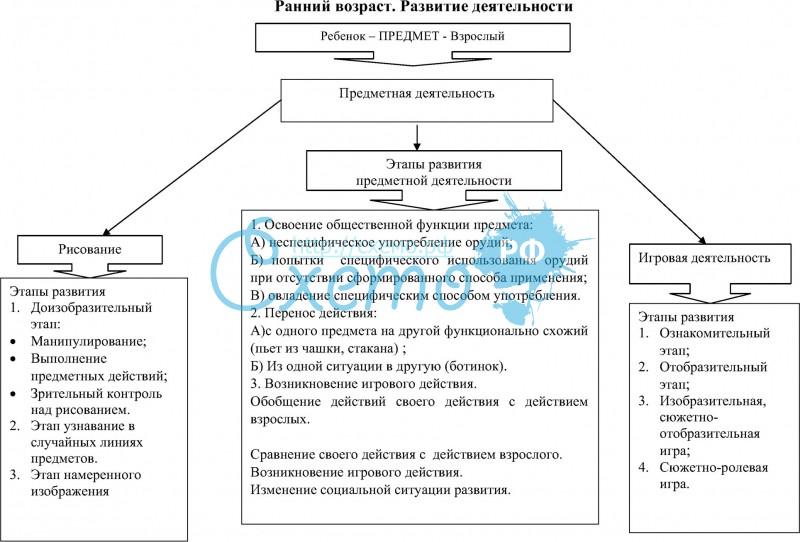

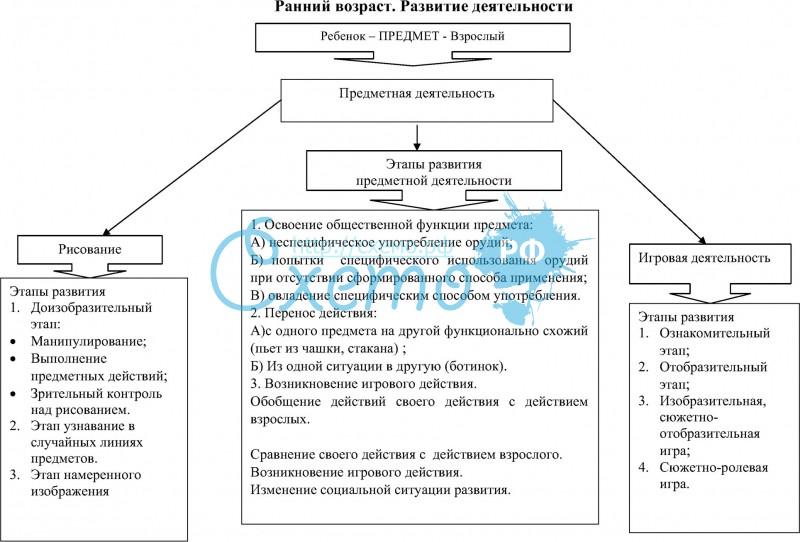

| Ведущая деятельность | предметная деятельность

| сюжетно-ролевая игра |

| Основное психологическое новообразование возраста | развитие речи, которая понятна другим и используется как средство общения с другими и управления собой; активное усвоение общественно выработанных способов действия с предметами | соподчинение мотивов и развитие самосознания. В процессе психического развития ребенок овладевает свойственными человеку формами поведения среди других людей. |

6. Сделайте конспект статьи Д. Б. Эльконина (Эльконин, Д. Б. Заметки о развитии предметных действий в раннем детстве. Комплексная характеристика развития игры / Д. Б. Эльконин // Избранные психологические труды. — М., 1989) с вашими комментариями на полях.

Д.Б. Эльконин рассматривал развитие предметного действия в раннем возрасте по двум основным направлениям. Это, во-первых, развитие действия от совместного со взрослым до самостоятельного исполнения и, во-вторых, развитие средств и способов ориентации самого ребенка в условиях осуществления предметного действия [22, с.64].

На первых этапах развития предметного действия освоение общественных функций предмета и тех целей, которые могут быть достигнуты при определенном общественно установленном способе употребления предмета, возможно только в ходе совместной деятельности.

Вторая существенная линия развития предметных действий - линия развития ориентации в системе свойств объекта и действий с ним у самого ребенка. К концу первого года жизни у ребенка формируются функциональные действия, когда он употребляет орудия, ориентируясь на физические свойства предмета, следовательно, неспецифически. Затем наблюдаются попытки специфического использования предметов при отсутствии сформированного способа его применения. Например, ребенок понимает употребление ложки, но когда ест, берет ее ближе к рабочему концу, так что все содержимое ложки выливается. Наконец, ребенок овладевает способом употребления орудия, но на этом процесс развития предметного действия не заканчивается.

Ребенок начинает употреблять действие в неадекватной ситуации. Можно наблюдать два типа переноса. Первый - перенос действия с одного предмета на другой, функционально тождественный. Например, ребенок научился пить из чашки, а затем пьет из стаканчика, из кружки и т.п. На основании такого переноса происходит обобщение функции.

Второй - перенос действия по ситуации. Научившись пользоваться ботиночками, ребенок натягивает их на мячик, на ножку стула и т.п. (Ф.И. Фрадкина). Здесь ребенок действует с одним и тем же предметом, но в разных ситуациях. Благодаря этим двум переносам возможен отрыв действия от предмета, отрыв действия от ситуации, и, более того, отрыв действия от самого себя как исполнителя.

Д.Б. Эльконин справедливо отмечал, что в овладении предметными действиями наряду с орудиями большую роль играют игрушки.

Благодаря действию с игрушкой в ориентацию включается и ситуация. В результате происходит дальнейшая схематизация действия. Ребенок начинает сравнивать свое действие с действиями взрослого человека, он начинает узнавать в своем действии действия взрослого и впервые начинает называть себя именем взрослого: "Петя-папа". Таким образом перенос действия способствует отделению ребенка от взрослого, сравнению себя с ним, отождествлению себя со взрослым. Социальная ситуация таким образом начинает распадаться. Роль взрослого возрастает в глазах ребенка. Взрослый начинает восприниматься ребенком как носитель образцов человеческого действия. Это возможно только в результате микроизменений предметного действия.

Наконец, в результате перехода действия от совместного к самостоятельному за взрослым сохраняется контроль и оценка выполняемого ребенком действия, они и составляют содержание общения ребенка и взрослого по поводу предметных действий.

Таким же образом, как развивается предметное действие, подчеркивал Д.Б. Эльконин, происходит и формирование речи. Слово в раннем возрасте выступает для ребенка как орудие, которое, однако, он использует гораздо чаще, чем любое другое орудие. Именно потому, что слово в этом возрасте выступает как орудие, происходит чрезвычайно интенсивное развитие речи. Ребенок практически за два-три года овладевает родным языком, а в двуязычной среде и двумя.

Велика роль изображения и игрушек в этом процессе. Л.С. Выготский писал о том, что силой одной вещи необходимо похитить имя у другой. Это и происходит в изобразительной деятельности и игре. К настоящему времени известны следующие основные тенденции в развитии речи ребенка раннего возраста.

Игра – это такая деятельность, в которой воссоздаются социальные отношения между людьми вне условий непосредственно утилитарной деятельности.

Предмет исследования:

Природа и сущность ролевой игры

Психическая структура развернутой формы игровой деятельности

Возникновение игры

Развитие игры в фило- и онтогенезе

Значение игры в жизни ребенка

Содержание игры:

отношения между людьми, осуществляемые через действия с предметами

это то, что воспроизводится ребенком в качестве центрального характерного момента деятельности и отношений между взрослыми и их трудовой общественной жизни

Единица развитой формы игры:

Именно роль и органически с ней связанная деятельность представляют собой основную далее неразложимую единицу развитой формы игры.

7. Сделайте памятку-схему, посвященную онтогенезу предметной деятельности детей раннего возраста. Чем предметная деятельность похожа и отличается от ведущей деятельности детей младенческого возраста — эмоционального общения со взрослым?

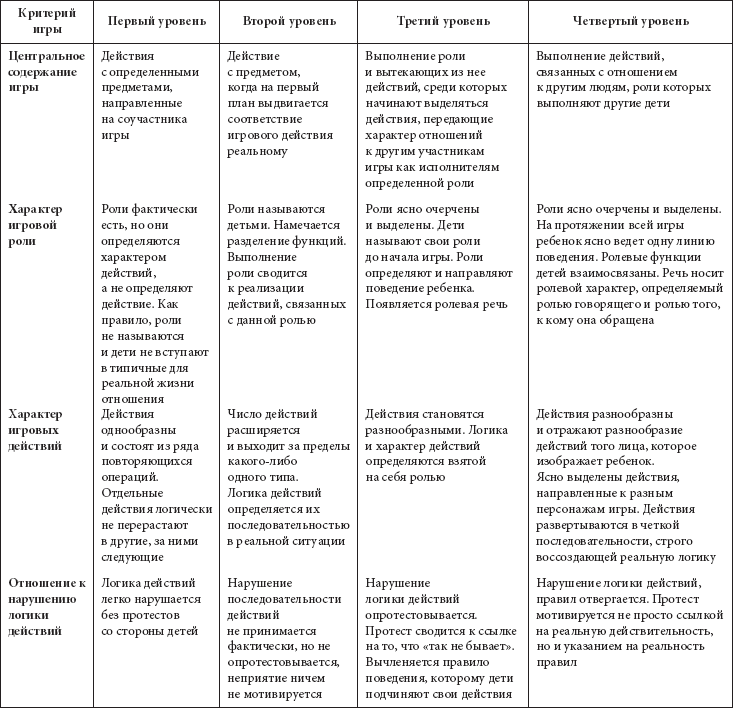

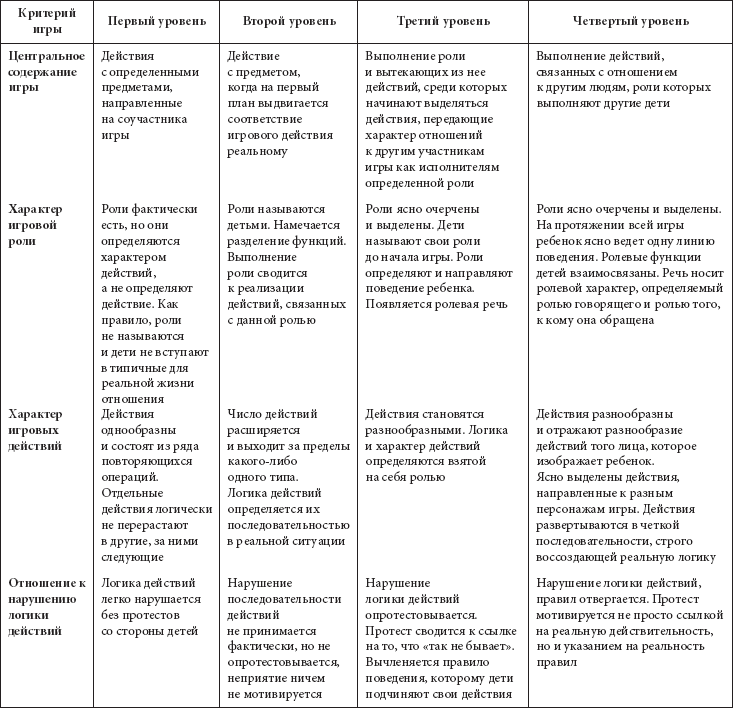

8. Заполните таблицу «Структура и динамика сюжетно-ролевой игры (по Д. Б. Эльконину)»:

9. Сделайте памятку-схему, посвященную онтогенезу игровой деятельности детей дошкольного возраста. Чем игровая деятельность похожа и отличается от ведущей деятельности детей раннего возраста — предметной деятельности?

10. Подберите разные классификации детских игр. Чем эти классификации отличаются между собой?

1. Ф.Фребель первым из педагогов выдвинул тезис о игре как особом средстве воспитания, положив в основу своей классификации принцип дифференцированного влияния игр:

• на развитие ума (умственные игры),

• внешних органов чувств (сенсорные игры),

• движений(моторные игры).

2. Характеристика видов игр по их педагогическому значению есть и у немецкого психолога К.Гроса: игры развивающие волю отнесены к «играм обычных функций». Вторую группу игр, по его классификации, составляют «игры специальных функций». Эти игры представляют собой упражнения с целью совершенствования инстинктов.

Классификация игр по К.Гросу

Классификация игр по К.Гросу

« обычных функций»

« специальных функций»

• игры подвижные

• умственные

• сенсорные

• развивающие волю

• семейные игры

• игры в охоту

• ухаживание

3. Основу классификации игр, которая принята в советской педагогике, заложил П.Ф.Лесгафт. Он подошел к решению этого вопроса, руководствуясь своей основной идеей о единстве физического и психического развития ребенка. По мнению П. Ф. Лесгафта, «...первые игры ребенка бывают всегда имитационны: он повторяет то, что сам подмечает в окружающей его среде, и разнообразит эти занятия по степени своей впечатлительности, по степени развития физических своих сил и умения ими пользоваться... При этом очень важно, чтобы игра не назначалась ребенку взрослым, но чтобы он сам со своими товарищами повторял то, что сам видел и на что сам натыкался... Он приобретает, таким образом, известное умение распоряжаться своими силами, рассуждать над своими действиями и при помощи полученной таким образом опытности справляться с теми препятствиями, которые он встречает в жизни». П.Ф.Лесгафт раскрыл воспитательное значение правил игры, создал систему подвижных игр, разработал их методику, показал психологическое отличие игр с правилами от имитационных.

Классификация игр по П.Ф.Лесгафту

Классификация игр по П.Ф.Лесгафту

Имитационные

(подражательные)

Подвижные (игры с правилами)

4. Классификация игр по Н.К.Крупской

| Творческие сюжетно-ролевые игры | Игры с правилами |

| По содержанию | Подвижные на воздухе и в помещении, с использованием спортивнотехнических принадлежностей |

| По виду игры, придуманные детьми игры, придуманные взрослыми | Дидактические |

| По организации индивидуальные групповые коллективные |

|

11. Подберите разные классификации детских игрушек. Проведите их анализ. Сравните воспитательно-образовательную ценность разных видов детских игрушек. Подготовьте мультимедийную презентацию «Игрушки и антиигрушки в развитии ребенка».

Классификация игрушек:

1. сюжетные или образные игрушки

-куклы

-предметы для игр с куклами

-изображения животных и птиц

-игрушки для игр с песком и водой

2. технические игрушки

-машины и механизмы

-транспорт

-оптические игрушки

3. игровые строительные материалы (напольные, настольные, для улицы)

4. конструктивные игрушки

5. дидактические игрушки

-народные игрушки

-мозаики

-паззлы

-настольно-печатные игры

6. игрушки для спортивных и подвижных игр

-мячи

-серсо

-городки

-бадминтон

7. игрушки-забавы

-игрушки с механизмами

-сюрпризы

-игрушки со световым и звуковым оформлением

-музыкальные, шумовые и звуковые игрушки

8. театральные и декоративные игрушки

-настольные театры

-теневые театры

-костюмы для драматизаций

-елочные игрушки

9.игрушки-самоделки

12. Проведите анализ структуры педагогической деятельности (табл. 1) с точки зрения ее влияния на развитие ребенка. Опишите педагогическую деятельность как средство развития ребенка.

Начальный компонент педагогической деятельности - знание педагогом потребностей, тенденций общественного развития, основных требований, предъявляемых к человеку.

Второй компонент педагогической деятельности - многообразные научные знания, умения, навыки (ЗУН), накопленные человеком в области производства, культуры, общественных отношений, которые в обобщенном виде передаются подрастающим поколениям. В результате освоения этих основ у человека формируется осознанное отношение к жизни - мировоззрение.

Третий компонент педагогической деятельности - собственно педагогические знания, воспитательный опыт, мастерство, интуиция.

Четвертый компонент педагогической деятельности - высочайшая гражданская, нравственная, эстетическая, экологическая и др. культура ее носителя.

Профессор Н.В. Кузьмина в структуру педагогической деятельности включает следующие компоненты, рассматривая педагогическую деятельность как цикл этапов педагогического управления:

- гностический;

- проектировочно-целевой;

- конструктивный;

- организационный;

- коммуникативный.

Б. Т. Лихачев выделяет следующие структурные компоненты педагогической деятельности:

- знание педагогом потребности, тенденций общественного развития, основных требований, предъявляемых к человеку;

- научные знания, умения и навыки, основы опыта, накопленного человечеством в области производства, культуры, общественных отношений, которые в обобщенном виде передаются подрастающим поколениям;

- педагогические знания, воспитательный опыт, мастерство, интуиция;

- высочайшая нравственная, эстетическая культура ее носителя.

13. Опишите результаты педагогического взаимодействия взрослого и ребенка, ориентируясь на выводы из анализа таблицы «Результаты оценки развивающего взаимодействия в логопедических группах ГБОУ детского сада № 1917 г. Москвы в 2010 г.». Выскажите и обоснуйте предположения об эффективности использования педагогического взаимодействия в качестве средства развития воспитанников конкретного детского сада.

| Критерии оценки | Итоговая оценка (по 10-балльной шкале) |

| Родители | Воспита тели | Среднее арифм. |

| Сотрудники проявляют уважение к личности каждого ребенка, доброжелательность, внимание | 9 | 7,1 | 8,05 |

| Сотрудники чутко реагируют на инициативу детей в общении, на их потребность в поддержке взрослых | 8,2 | 7,9 | 8,05 |

| Сотрудники создают условия для формирования у детей хороших взаимоотношений со сверстниками | 9,2 | 8,4 | 8,8 |

| Сотрудники не ограничивают естественный шум в группе (оживленную деятельность, игру, смех, свободный разговор). Голос взрослого не доминирует над голосами детей | 8,7 | 8,1 | 8,4 |

| В ходе обучающих занятий сотрудники учитывают возрастные возможности и интересы детей | 8,3 | 7,3 | 7,8 |

| Сотрудники организуют процессуальные игры детей как творческую деятельность | 8,8 | 8,4 | 8,6 |

| Сотрудники поддерживают положительное самоощущение детей, способствуют формированию у них знаний о себе | 9,2 | 7,9 | 8,55 |

| Сотрудники не прибегают к физическому наказанию или другим негативным дисциплинарным методам, которые обижают, пугают или унижают детей | 10 | 10 | 10 |

Оценивание проводилось на основе наблюдений, аутосоциометрического эксперимента и экспертных оценок родителей и педагогов.

Результаты показали, что в целом уровень взаимодействий и взаимоотношений воспитанников логопедческих групп находится на более высоком уровне, чем у дошкольников из общеразвивающих и интегрированных групп. Особенно это касается следующих параметров:

- воспитывать доброжелательность, умение ориентироваться на состояние сверстников, их интересы;

- учить сочетать свои потребности в игре на занятиях с интересами сверстников;

- способствовать осознанию детьми личностной значимости поступков, соответствующих нормам морали.

Это объясняется меньшей наполняемостью групп и большими возможностями реализации личностно-ориентированного подхода в работе с детьми.

14. Напишите сочинение о роли любви в формировании педагогических отношений, по-своему интерпретируя высказывание В. А. Сухомлинского: «Сердце отдаю детям». Попробуйте объяснить, как из условия и фактора развития любовь становится средством развития ребенка? Как, на ваш взгляд, любовь влияет на формирование субъект-субъектных отношений между детьми и взрослыми?

Качества хорошего педагога во все времена были и остаются неизменными: это, прежде всего, порядочность, честность, любовь к своему предмету, к детям, и, самое главное, готовность взять на себя огромную ответственность за тех, кому преподаешь.

Любовь к детям в педагогике - это понятие, которое объясняет, какими качествами должен обладать педагог и что он способен дать детям. Педагог, который любит детей, может дать им очень много: свои знания, свою радость и печаль, свои интересы и свою любовь. Он делится с детьми тем, что ему дорого, что обязательно пригодится детям в жизни.

На мойв взгляд, педагогические смыслы любви детализируются в понятиях: компетенции, функции, технологии, педагогическое мастерство, должностные обязанности. Я, считаю, что каждый педагог должен утверждать, что главное в его профессии – это любовь к детям. Именно благодаря разумной любви к детям лучших педагогов и существует образовательная система.

Классификация игр по К.Гросу

Классификация игр по К.Гросу

Классификация игр по П.Ф.Лесгафту

Классификация игр по П.Ф.Лесгафту