ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, ВИДЫ И ФОРМЫ ДОСУГА ГОРОЖАН ПОВОЛЖЬЯ, Г. СИМБИРСКА В XIX- Н. ХХ ВВ.

Назмутдинова В.И., Тюменский государственный университет, Институт физической культуры, г. Тюмень

Назмутдинова Г.И., педагог высшей категории, городской лицей при Ульяновском государственном техническом университете, г. Ульяновск

Аннотация:

Ключевые слова: физическая культура, история спорта, досуг, Симбирск, 19 век, 20 век

Досуг и праздники горожан Симбирска конца ХIХ - начала XX вв. большое значение имело общение; интеллектуальные игры - карты, шахматы; постоянное посещение театра; пешие прогулки по городу, зимой - катание на лыжах и коньках; любительские концерты; посещение выставок и музеев; у мужчин - охоту и рыбалку; чтение, покупку книг, пользование библиотекой, обмен книгами с друзьями; эстетическое воспитание детей; домашний театр и семейное музицирование на фортепьяно, гитаре, народных инструментах [1]. Главными спортивными увлечениями были охота на диких животных, состязания в воинской доблести, включающие скачки, стрельбу по мишеням, фехтование и другие подобные упражнения [6].

В начале XX века среди горожан Поволжья было немало любителей активного отдыха, поклонников разных видов спорта. Летом обыватели занимались греблей, футболом, велосипедным спортом. В первые дни первой мировой войны в костромской газете сообщалось: «В Кинешме и ее окрестностях процветает спорт и, главным образом, футбол. На Межаковом поле ежедневно происходят игры и не менее одного раза в неделю – публичные состязания различных футбольных команд». В Казани 25-26 сентября 1916 г. на озере Кабан местный яхт клуб организовал соревнования на первенство города в одиночной и парной гребле [15].

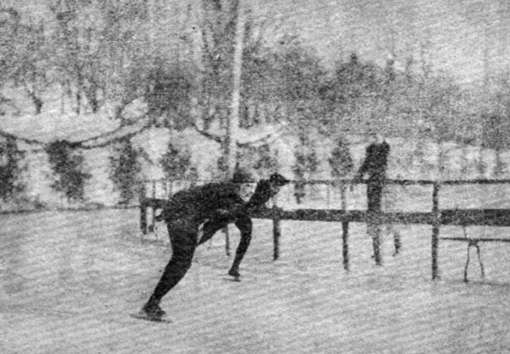

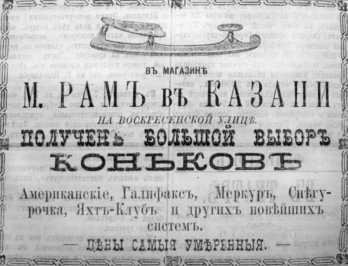

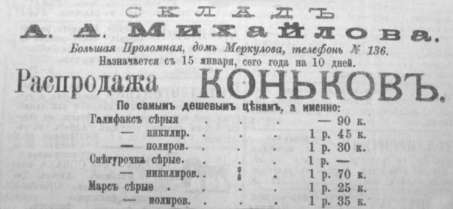

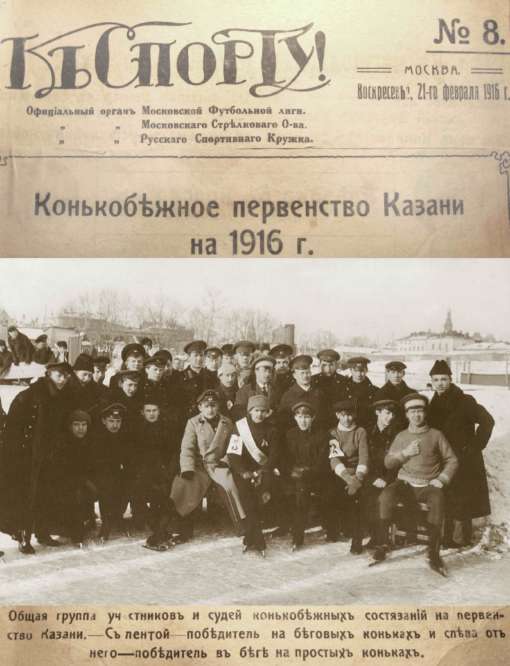

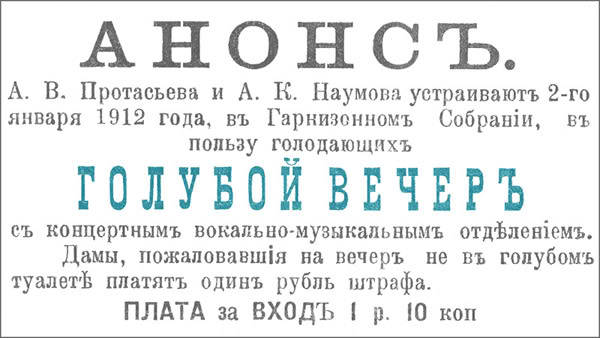

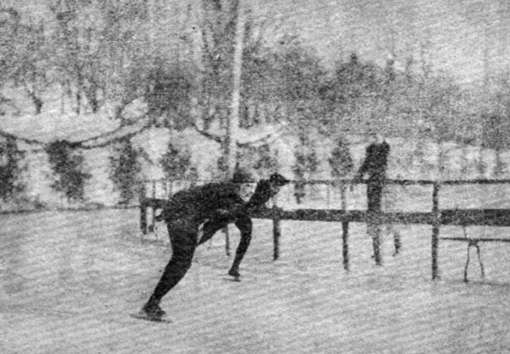

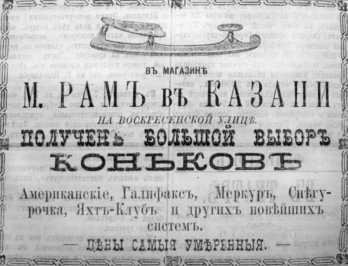

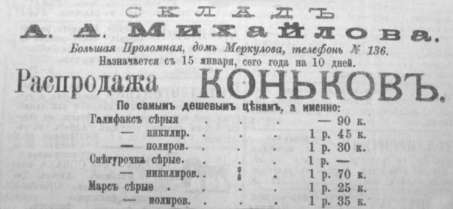

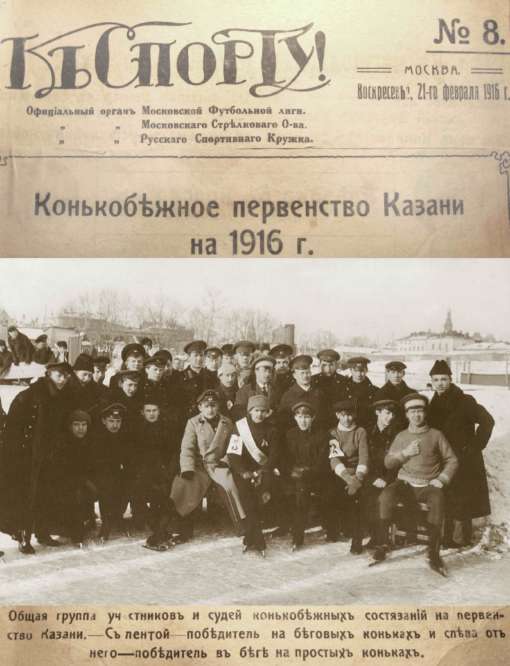

Зимой организовывались состязания лыжников, конькобежцев. В частности, в Казани на озере Кабан 29 ноября и 13 декабря 1915 г. прошли лыжные гонки, яхт-клубом был устроен конькобежный каток, на котором в конце декабря 1916 г. в календарных состязаниях принимали участие гонщики трех разрядов. Катание на льду было распространенной формой зимнего досуга в разных городах Поволжья. Катки были как платными, так и бесплатными. Так, в Пошехонье зимой 1914-1915 гг. устраивали бесплатный каток, а в ноябре 1915 г. с посетителей стали брать плату. В Нижнем Новгороде действовал платный каток военно-спортивного комитета. В ноябре декабре 1916 г. его посетили 4503 нижегородца. У жителей Астрахани пользовался популярностью каток в порту. За зимний сезон 1916 г. на него было продано 1233 билета, в том числе 400 – по 20 коп., 728 – по 15 коп., 105 – по 10 коп. В Казани на катке яхтлуба 5 февраля 1917 г. прошел костюмированный карнавал – катании. Во время первой мировой войны, несмотря на рост цен, горожанин находил средства на приобретение билета, позволявшего провести свободное время так, как ему хотелось: посмотреть зрелище, послушать музыку, покататься на льду катка, пообщаться со знакомыми, испытать удачу в игре или просто погулять в непринужденной обстановке в комфортном для прогулок месте [15].

Праздники. В ходе Сабантуя проводились различные игры: национальная борьба, бега, танцы пешие гонки, гонки на лошадях. В мае 1891 г. на рамках Сабантуя в Казани были проведены конные скачки. Победители различных игр получали карманные часы, денежные награды и другие ценные призы. Праздник способствовал сохранению и дальнейшему развитию национальных традиций татар и других народов Поволжья и Приуралья. Роль татарских предпринимателей в организации и проведении Сабантуя на рубеже ХIХ-ХХ вв. сохранялась в жизни татарского общества и в первые годы советской власти [15].

Первое массовое общество в Симбирске - любителей конского бега - открылось в Симбирске в декабре 1852 г. благодаря усилию нескольких коннозаводчиков (П.Б. Бестужева, А.Л. Бычкова, Е.А. Беляковой, Н.М. Теренина и др.). 25 января общество уже устроило первые от имени общества в городе рысистые бега, о чем уже писали в местной газете. В заезде на 20 верст (11 кругов) участвовало десять троек лучших симбирских рысаков. Победителям достались призы: за 1-3 места серебряный колокольчик в 3 фунта и шелковый кушак ямщику, два серебряных бубенца и «крымская шапка» ямщику, кнут с серебряной оправой. Все призы были изготовлены симбирскими мастерами. Дворянин Н.М. Теренин на свои средства заказал каждому наезднику по массивному серебряному вызолоченному перстню с надписью «Первый бег в Симбирске 1853 года». На средства общества за городом (в районе нынешнего моторного завода) был устроен небольшой ипподром, где обычно в мае проходили спортивные бега в несколько этапов с денежными призами и раздачей дипломов. Просуществовало общество до Первой мировой войны [6].

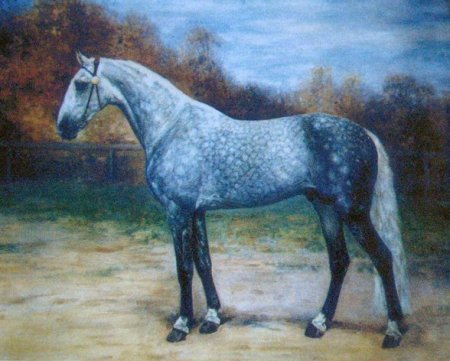

«Лошадь столетия». У Дурасовых был конный завод рысистых пород. С. Старая Зиновьевка Карсунского уезда Симбирской губернии в глинобитных конюшнях размещались рабочие лошади и лошади башкирской породы, в основном, метисы, помесь баткарской и арденской пород, приобретенные в своё время в конюшне князя Вяземского. На скачках серый в яблоках жеребец Крепыш, приобретённый до Первой мировой войны Александрой Федоровной Дурасовой, стартовал 79 раз, из них 55 раз приходил первым к финишу, 13 раз улучшал предельные рекорды в гг. Москва, Санкт-Петербург и др. За всё время скачек им было выиграно более 300 тысяч рублей! [23].

Апанаевы, Абушаевы, Ишмуратов и другие татарские предприниматели Казани содержали конные заводы, где выращивались кони, в т.ч. беговые рысаки [16]. Конные скачки проводились в Казани, других городах Поволжья и Приуралья. В 80-90-х гг. ХIХ в. в Самарской губернии владелец Мулловской суконной фабрикой Хисаметдин Алеев, кроме угощения во время традиционных праздников для рабочих и служащих устраивал конные скачки, борьбу силачей и танцы. Большим любителем лошадей был казанский татарский промышленник и купец Я.С. Акчурин, фабрикант из татар Симбирской губернии, кони которого участвовали на крупных скачках Поволжья. Его жеребец серый Удалой 6 лет успешно принимал участие в бегах, организованных Симбирским обществом охотников конного бега в г. Симбирске [16]. В предвоенные годы появились автомобили. Некоторые конезаводчики, например, Николай Карлович фон Мекк увлекся автомобильным спортом и был призером многих автогонок [2].

В конце XIX – начале XX в. в Симбирской губернии стали открываться профессиональные, музыкально-драматические, спортивные общества. На протяжении многих столетий спорт был привилегией избранных, отождествлялся с развлечением и удовольствием, за которые надо было платить. «Симбирское губернское по делам об обществах присутствие» (1906-1917 гг.) занималось регистрацией вновь возникающих обществ на территории Симбирской губернии. За 1906-1917 гг. в Симбирске и губернии было открыто более 100 обществ, союзов, клубов, кружков: новые общества велосипедистов, кружок парусного и гребного спорта, фотографическое общество, общество эсперантистов и др. Почти все спортивные общества состояли из членов – молодых людей [12].

В начале XX в. спорт с каждым годом начал завоевывать себе все больше и больше внимания среди жителей Симбирской губернии. Польза спорта была очевидна для каждого интеллигентного человека того времени. [11]. В своих дневниках Л.Н. Толстой вспоминает: 14 марта 1907 г.: Иосиф Константинович (о Чертковых): Владимир Григорьевич очень занят своей работой - «Сводом мыслей». Л.Н.: лекциями, футболом… страстно предан спорту, к России вряд ли привыкнет … Соседи-земледельцы возмущаются постоянной игрой господ в футбол. Играют даже при фонарях. Л.Н.: Футбол, лаун-теннис, лодки возможны только при рабстве. И.К. рассказывал о Фельтене, что он подвижной спортсмен … В Шотландии становится меньше земли, потому что одна пятая отведена под спорт. [8]. 16 сентября 1910 г.: Л.Н. спросил, взглянув на портреты: Кто это? - Авиаторы. - Бедные! Как они бьются. Это спорт. Я понимаю, что молодому человеку лестно показать свою смелость (мужество). 15 июля 1910 г.: Л.Н.: в молодости своей сам был большим любителем гимнастики [9].

Образованные молодые люди хотели внести в провинциальную жизнь Симбирска новомодные виды спорта: парусного и гребного. В 1906 году в г. Симбирске открылся кружок парусного и гребного спорта. Его учредителями стали люди далеко не бедные, которым и моторная лодка, и яхта были по карману. Входили в кружок симбирские предприниматели, страховые агенты, чиновники высших рангов. Например, сын директора народных училищ Симбирской губернии, В.П. Мартынов – коллежский советник, доктор медицины И.А. Стрелков. [11]. Со временем кружковцы выстроили на волжском склоне недалеко от своего причала яхт-клуб. Час катания на шлюпке стоил 25 копеек для всех желающих. Кружок парусного и гребного спорта существовал на членские взносы и средства, заработанные от спектаклей и вечеров [6]. Целью общества было также улучшение постройки судов и изучение речного дела. Для этого кружок устраивал гонки судов, назначал маневры, строил и покупал по силе суда и модели. Кроме этого члены кружка проводили разного рода гимнастические упражнения, игры, плаванья, катанья на коньках, фехтования, беги на лыжах [11].

В 1915 году кружковцы откликнулись на призыв спортивной общественности города и открыли у себя отделение для занятий более дешевыми и популярными у молодежи видами спорта - футболом и легкой атлетикой. В мае того же года, как пишет краевед Ю.Д. Ефимов (Краеведческие записки, вып.10), в Симбирске на единственной в городе спортивной площадке и футбольном поле на Александровской площади (у здания городской электростанции) состоялся самый интересный футбольный матч тех лет между «Первой железнодорожной командой» из Самары и

|   |

| г. Симбирск. Зимой пешие прогулки заменяли катанием на коньках на катках и реках, а так же катанием с гор на санках, тем более что оврагов и гор в городе было предостаточно. Это были забавы не только детворы, но и молодежи. Никаких ограничений у входа на каток не было. |

|   |

| Катание на роликовых коньках, 1910-е годы. Фото со скетинг-ринга . г. Самара | 1916 г, Казань, «Черное озеро». Забег конькобежцев |

|    |  |

| Казань. Магазины торговали коньками разных видов. Объявления об этом печатались в казанских газетах. В январских номерах 1902 г. газета «Казанский телеграф» опубликовала следующие объявления. | Зарождение конькобежного спорта в Казани 1900-1917, http://sport-in-kazan.ru/zarozhdenie-kon-kobezhnogo-sporta-v-kazani-1900-1917-gg/ |

«Симбирским яхт-клубовским кружком»: «...Входной билет стоил 10 копеек, билет на право сидеть на скамейке - 50 копеек... Посмотреть игру лучшей команды в Поволжье собралось более трех тысяч зрителей … Симбиряне впервые увидели футбольную форму. Самарцы были одеты в оранжевые футболки и «специальные ботинки».

Футбол в те годы был самым популярным и массовым видом спорта у горожан. Почти во всех районах города стихийно создавались свои уличные футбольные команды. Организовывались они и в учебных учреждениях, воинских казармах, среди интеллигентов и чиновников. Существовали команды очень недолго, распадались из-за недостатка средств. В 1916 г. с десяток команд, такие, как «Спарта», «Реальное», «Венец», «Виктория» и др., приняли участие в первенстве Симбирска по футболу [6].

Велосипед стал модным развлечением. Симбирское общество велосипедистов (1894-1896 гг.). Его организовали купец А.К. Юргенс и инженер М.И. Махчинский. Устав общества был утвержден министром внутренних дел 28 августа 1894 г. К северу от города, в районе Ленкоранских казарм, ныне район училища связи, кружком был арендован небольшой клочок земли, организован велотрек. За умеренную плату все желающие могли обучаться велосипедной езде. С 1894 по 1896 г. общество организовало семь велогонок на стадионе и одну на сто верст за его пределами. В 1908 г. подобное общество появилось в другом крупном уездном городе – Сызрани. Инициатором его создания был саратовец Н.И. Пашков. 16 февраля 1909 г. Губернское по делам об обществах присутствие постановило внести в реестр обществ по Симбирской губернии [6, 11]. Помимо велосипедных гонок, там можно было увидеть веселые спектакли, послушать музыку, покататься на «колесных» (роликовых) коньках, поупражняться в фехтовании, а также поиграть в шахматы, шашки, кегли и сразиться на бильярде. Но и это общество закрылось в 1915 году [6].

С давних пор в зимнее время у симбирян были очень популярны коньки и лыжи. Любители кататься на коньках своими силами устраивали катки на

|   |  |

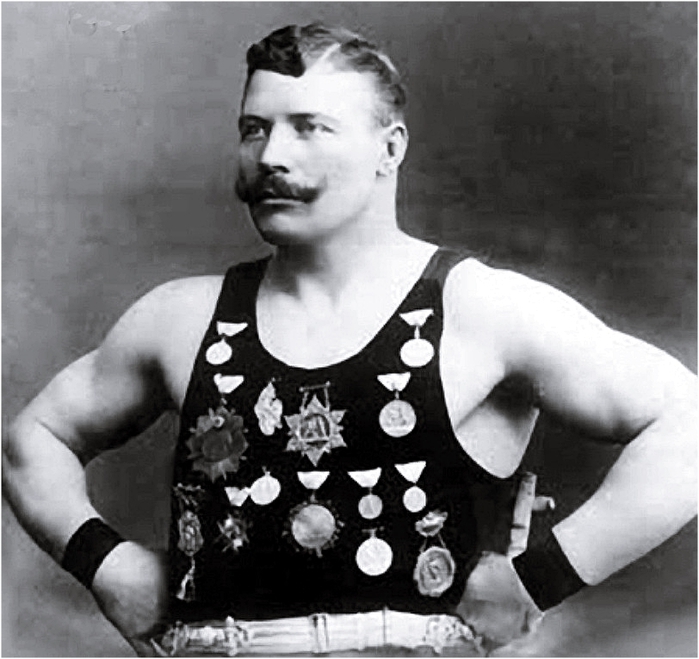

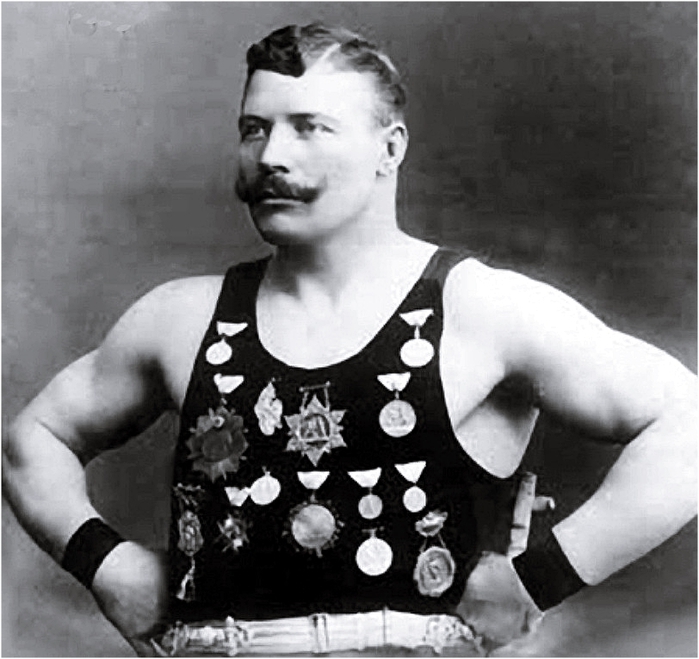

| Знаменитый борец Иван Заикин. г.р. - 5 ноября 1880 года, с. Верхнее Талызино Симбирской губернии [24] |

| Фотографии и открытки из коллекции А. Сытина (нач. ХХ в.) [6] |

|   |

| Симбирский яхт-клуб. Фото 1920-х годов [5] |

|   |

| Симбирская пристань и дачная местность «Колки» на дальнем плане. Фото 1910-х гг. [5]. | Яхт-клуб. Ульяновск. 17 октября 1926 г. (из книги «Русская семья в водовороте «Великого перелома». С-Пб, 2005) [5]. |

|

|

| [22] |

р. Свияге, Маришке, других мало-мальски подходящих замерзающих водоемах города. Но официально в Симбирске существовал единственный каток, впервые устроенный в Николаевском саду (ныне сквер у памятника К. Марксу) зимой 1903 г. семейно-педагогическим кружком для детских игр. Городская Дума ежегодно выделяла небольшие средства для его заливки и содержания. В праздничные дни катания на нем проходили под оркестровую музыку при яркой иллюминации. В январе 1915 г. и феврале 1916 г. там даже прошли общегородские соревнования по бегу на коньках на 500 и 3000 м на первенство Симбирска [6].

Несмотря на начавшуюся мировую войну, устраивались в те годы и лыжные соревнования, о чем пишут в своих исследованиях краеведы Ю.Д. Ефимов и И.Э. Сивопляс. Так, 27 декабря 1914 г. у Минаевского кладбища (находилось в районе Речного порта) прошла лыжная гонка на 3 версты по пересеченной местности, а 6 января 1915 г. в Киндяковке имело место состязание по прыжкам на лыжах с трамплина. 15 февраля того же года состоялись лыжные гонки на 4 версты на первенство Симбирска. Участвовали симбирские спортсмены в лыжных гонках из Симбирска в Казань и Самару. В 1915 г. в пробеге Симбирск-Самара приняли участие 15 лыжников - рекордно большое для военного времени число. Для поощрения лыжного спорта в 1916 г. отдел физического развития Городской управы устроил в городе на Покровской улице (ул. Л. Толстого) лыжную базу, где лыжи выдавались напрокат [6].

Наиболее основательно официальные соревнования по скоростному бегу на коньках были проведены в 1916 г. Об этих соревнованиях достаточно обстоятельные отчёты были опубликованы в московской газете «К спорту» и петербургском журнале «Русский спорт» [20]. 28 февраля 1916 г. в газете «Русский спорт» сообщалось: для участия конькобежном первенстве Поволжья откликнулись на призыв Казани пять крупных городов: Самара, Саратов, Симбирск, Нижний Новгород и Ярославль. К старту явились: Г.И. Голубчиков (Саратов), г-да Ситовский и Петров (Самара), В.Н. Сивинцев (Симбирск), г-да Морковкин, Ананьев, Крюгер, Федоров, Хворов (Казань). Пашин (Нижний Новгород). Симбирск в лице В.Н. Сивинцева занял третье место, также с вполне приличными результатами. Сивинцев (Симбирск): 500 м - 56,0 сек; 1500 м - 2 мин 59,0 сек; 5000 м - 10 мин 44,4 сек - 3 место [20].

Постепенно соревнования в беге на лыжах становятся традиционными и более массовыми в связи с популярностью их среди молодёжи Среднего Поволжья. Междугороднее соревнование состоялось в начале марта 1916 г. на льду р. Казанка в 300 метрах от спуска на улицу Подлужная от Родионовского института. В соревнованиях приняли участие команды гг. Казани, Самары и две команды Симбирска. Трёхэтапную эстафету (5+10+15 верст) выиграла команда Самары с результатом 2 часа, 4 минуты, 29 сек. [18]. 1 февраля 1928 г. на Чёрном озере состоялся финиш «звёздного» лыжного пробега. Первыми финишировали лыжники Свияжска, вторыми – Арска, третьими – Буинска (город в северной части Симбирской губернии) [18, 19].

Благодаря стараниям 30 молодых людей Губернское присутствие 11 октября 1914 г. постановило Алатырского спортивное общество «Стрела» внести в реестр обществ и союзов по Симбирской губернии. Цель сообщества: поощрение различных видов физических упражнений: 1) игр как: футбол, хоккей, лаунь-теннис, лапта, городки и проч.; 2) упражнений в легкой атлетике, как: бег, прыжки, метания, ходьба и проч.; 3) гимнастических упражнений; 4) зимнего спорта: коньки, лыжи; 5) прогулок [11]. В обществе не допускались никакие игры с денежными ставками. Членами общества могли быть лица обоего пола, достигшие совершеннолетия, в неограниченном количестве, за исключением несовершеннолетних, учащихся в низших и средних учебных заведениях и состоящих на действительной службе нижних членов и юнкеров, лиц исключенных из какого-либо другого спортивного общества, лиц ограниченных в правах по суду и находящиеся под судом и следствием по преступлениям, влекущим ограничение в правах [11]. Все члены общества платили взносы. Для достижения своих целей члены общества читали лекции, проводили беседы, издавали печатные материалы. Организовывали обучение физических упражнений, состязания, испытания. Устраивали концерты, спектакли, балы, маскарады и другие общественные увеселения. Мероприятия проходили бесплатные и платные, сбор с которых предназначался на пополнение казны общества [11].

В августе 1916 г. симбирские легкоатлеты приняли участие в первой Поволжской олимпиаде, проходившей в Нижнем Новгороде. Результаты симбирских спортсменов превзошли все ожидания. Самый известный симбирский спортсмен В.Н. Сивинцев занял сразу шесть призовых мест - первые места в прыжках с шестом (установив Поволжский рекорд 2,7 м), прыжках в длину и беге на 400 м, вторые - в беге на 1500 и 5000 м и в тройном прыжке. Вместе с другими спортсменами (М. Кудряшовым, Н. Кудряшовым, М. Узюковым) он стал победителем и в эстафете на 100, 200, 400 и 800 м. В 1917 году именно Сивинцев возглавил Симбирский филиал Поволжского олимпийского комитета, работал он в городе и в советское время [6, 11].

Лекции и народные чтения в информационном пространстве поволжского города в годы первой мировой войны. В г. Астрахани 8 ноября 1915 г. при содействии Гимнастического общества «Сокол» в зале Городской думы преподаватель гимнастики из г. Баку Л.А. Романченко прочитал публичную лекцию «Искусство плавания и его значение» [14].

Советская Россия. В поволжских городах (Самара, Царицын, Сызрань, Симбирск) власть Советов установилась мирным путем. В Западной Сибири Советы взяли власть лишь в декабре 1917 г. [4]. Одним из российских феноменов начала ХХ в. являлось зарождение советской физической культуры. Многие спортсмены, врачи, интеллигенция, педагоги, журналисты и общественные деятели, активисты спорта не покинули страну в 1920-х гг.: тяжелоатлеты – питерские братья Пендер, М.М. Рассо-Ермолов, борец А.В. Северов, легкоатлеты – М.Л. Бархаш, Н. Владимиров, Б. Котов, Н.А. Хорьков, лыжники – М.М. Гостев, А.И. Немухин, и др. Они пережили трудное время и продолжали участие в спортивной жизни государства [3, 17].

1920-е гг. Правительство учредило Высший и Местные Советы Физической Культуры. В Симбирской губернии МСФК взаимодействовал с Всеобучем с целью заинтересовать людей развивать физическую культуру региона. Обсуждалось сохранение тенниса, футбола, баскетбола по причине присутствия в них процессов состязания и соревнования. Из-за неудовлетворительного здоровья молодого поколения организовывались спортивные игры [4]. ВСФК устраивал всеобщие спартакиады, они освящались в Симбирской губернии в изданиях: 1922-1923 гг - «Всеобуч и спорт», «Спорт» и др. Это популяризовало физкультуру среди граждан и способствовало повышению доверия населения советскому правительству.

В занятиях физической культуры населения доминировала гимнастика, по причине малой потребности в тренажерах, исключение - аппаратная гимнастика. Устраивались соревнования прыжках с разбега среди мужчин, по легкой и тяжелой атлетике (в протоколах не значилась категория тяжелого веса, им только начинали интересоваться граждане. Максимальный жим двумя руками составил 199 кг, минимальный – 134 кг), баскетболу, футболу, мероприятия по самообороне [17].

Для полномасштабного влияния спорта на общественную жизнь провинции организовывались спортивные кружки. В 1924 г. был принят декрет о физкультуре, расширивший количество ведомств, обязанных проводить различные активные общественные мероприятия. Строились спортивные площадки для массового развития спорта. После городской олимпиады последовало другое знаменательное событие – баскетбольный чемпионат г. Ульяновска. В нем принимали участие все существующие на то время баскетбольные команды города. Лучшие – КиСи и УтКом [17].

В общественной жизни граждан доминировали турниры по шахматам и шашкам, так как они требовали относительно небольших материальных затрат при подготовке. Только в 1923 г. стали появляться общие соревнования, в 1924 г. стали проводиться и губернские чемпионаты по летним видам спорта.

Формируется женский спорт в городе, провинции, деревнях: атлетки часто выступали во время праздников. Пресса сообщала об общественной работе женщин в различных профессиональных сферах: «В недалеком прошлом не заметные домашние хозяйки, они берутся за руль мотоцикла и совершают первый в истории женского спорта трудный мотопробег»; «25 июля закончился большой 8-км-вый пробег жен начсостава ЛВО по маршруту Ленинград – Псков – Ленинград. По пути жены командиров обследовали столовые, ясли и красные уголки в лагерях» [17].

В 1923 г. открылось спортивное клубное учреждение. В 1925 г. окончательно сформировались внутригубернские чемпионаты по футболу и баскетболу, получили массовое развитие новые виды спорта - борьба, хандбол. Устраиваются межгубернские спортивные мероприятия - футбольный матч городов Казань – Ульяновск. В газете «Пролетарский путь» публиковались лекции докторов, посвященные развитию физической культуры с учетом биологических особенностей человека [17].

С 1926 г. стали проводиться медицинские медосмотры у атлетов, устраиваются всегубернские зимние соревнования, где доминировал популярный у населения края лыжный спорт. В 1928 г. состоялся лыжный забег на 80 км. Улучшение финансирования спортивных состязаний способствовал развитию водного, конного и велоспорта, функционировали тиры. Открыли новые площадки - водную станцию и стадион.

Голод в 20-х гг. ХХ в. сказался на здоровье симбирских школьников. Требовалось срочно предпринимать меры по улучшению здоровья голодающего населения и эпидемиологической ситуации в Симбирской (Ульяновской) губернии. [7]. Всесоюзная периодика способствовала организации в деревнях тематических вечеров для молодежи, создавались все условия для добровольного участия граждан в спортивной жизни региона. Увеличивалось количество партийных и спортивных кружков при избах-читальнях, совхозах, фабзавучах и других учреждениях [17].

В крае проходили соревнования по легкой и тяжелой атлетике, по конному, водному и велоспорту, по самообороне, спортивные олимпиады, чемпионаты по футболу и баскетболу, шахматные и шашечные турниры. Количество крупных спортивных мероприятий в г. Симбирске росло: 1921 г. – 4, 1922 г. – 2, 1929 г. – 27, 1930 г. – 31 (Тихоновым А.Ю., Голотиным А.В. (2015) по сведениям региональной советской печати). Проведение государственных празднеств уже не мыслилось без массовых выступлений представителей спортивных кружков и клубов. В конце десятилетия спорт был полностью включен в культурную жизнь горожан.

К началу 1930-х гг. расширилось количество спортивных кружков во всех поселениях провинции, деревнях. В условиях культивирования советского коллективизма пропагандировались и развивались, в первую очередь, командные виды спорта - футбол, гребля, легкая атлетика.

Во второй половине 1930-х, в атмосфере идеологической подготовки к войне молодежь увлекалась военизированными видами спорта – парашютным и стрелковым, стремилась заслужить значок ГТО и с гордостью носить его. Множество горожан стала спортивными болельщиками, самым зрелищным и популярным видом спорта был футбол [12]. Спортивные соревнования устраивались и в праздники. Так, в план подготовки и проведения 12 сентября 1948 года 300-летнего юбилея Симбирска-Ульяновска входило провести на стадионе «Спартак» соревнования по различным видам спорта, посвященные юбилею [13].

Список литературы:

Анашкина Г.П. Досуг интеллигенции в Ульяновске / Г.П. Анашкина // Социологические исследования. 2001. № 12. С. 97-103.

Гавлин М.Л. Из истории российского предпринимательства: династия Фон Мекк / М.Л. Гавлин // История России. Серия аналитических обзоров и сборников. 2000. № 2. С. 1-76.

Голотин, А.В. Культура Симбирской (Ульяновской) губернии в 20-е годы XX века: история, процессы, проблемы: Автореф. … канд. культурологи. 24.00.01. Саранск, 2014.

Голотик С.И. История России. 1914-1922 / С.И. Голотик, С.В. Карпенко, Т.Ю. Красовицкая, В.В. Минаев, А.С. Сенин // Учебно-методический модуль Сер. Я иду на занятия.../ Москва: Изд-во Ипполитова, 2015. 366 с.

Громова Т. Яхт-клуб в Симбирске // Деловое обозрение. №5 (112) - май 2007 г. // http://uldelo.ru/2016/04/19/yakht-klub-v-simbirske

Громова Т. Симбирск спортивный // Деловое обозрение. №5 (88)-май 2005 г. http://uldelo.ru/2016/04/19/simbirsk-sportivnyi

Гуркин В.А. Голод 1920-х гг. в Поволжье в зеркале местной прессы / В.А. Гуркин // Проблемы социально-экономического, политического и культурного развития России. Вып. 4: сб. научн. тр. / под ред. С. В. Осипова. – Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 88 с. С.16–22. С.17.

Дневник 1907. Литературное наследство.1979. Том:90.  №-2. С. 346-606.

№-2. С. 346-606.

Дневник 1910 / Т.Н. Волкова, Н.И. Азарова, С.А.Розанова // Литературное наследство. 1979. Т. 90. № 4. С. 5-432.

Зельдович В.Д. Доклады из Ярославля и Костромы / В.Д. Зельдович // Литературное наследство. 1971. Т. 80. С. 375-445.

Макарова Р.В. Молодежные общественные организации Симбирской губернии до 1917 г. (по документам государственного архива Ульяновской области) / Р.В. Макарова // Youth World Politic. 2014. № 2. С. 28-33.

Мухина З.З. Семейный быт и повседневность крестьян Курской губернии: традиции и динамика перемен в пореформенной России / З.З. Мухина / М.: ИЭА РАН, 2012. – 299 с.

Романова Г.В. От «града Синбирска славного и похвального» до Ульяновска - родины В.И. Ленина: документальный калейдоскоп / Г.В. Романова / Симбирский научный вестник. 2013. № 2 (12). С. 174-191

Семенова Е.Ю. Лекции и народные чтения в информационном пространстве поволжского города в годы первой мировой войны (1914 - начало 1918 г.) / Е.Ю. Семенова // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2012. Т. 14. №3-1. С. 38-44

Семенова Е.Ю. Виды и формы досуга горожан Поволжья в годы первой мировой войны / Е.Ю. Семенова // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2013. Т. 15. № 1-1. С. 60-67.

Таиров Н.И. Татарские предприниматели Поволжья и Приуралья и национальные праздники. (2 пол. ХIX - нач. ХХ вв.) / Н.И. Таиров // Вестник Казанского гос. университета культуры и искусств. 2015. № 1. С. 126-128.

Тихонова А.Ю., Голотин А.В. Культура Симбирском (Ульяновской) губернии в 20-е гг. ХХ века: история, процессы, проблемы. Ульяновск. 2015. 223 с.

Файзрахманов Р.Ш. Хроника генезиса и развития лыжного спорта в Татарстане (н. ХХ в. - 1920-е гг.) / Р.Ш. Файзрахманов, Н.Д. Бобырев // Современные проблемы и перспективы развития системы подготовки спортивного резерва в преддверии XXXI олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

2015. С. 466-468.

2015. С. 466-468.

19. Буинский муниципальный район. Официальный портал Татарстана. http://tatarstan.ru/ /http://buinsk.tatarstan.ru/o_rayone/istoriy.htm

20. Зарождение конькобежного спорта в Казани 1900-1917 гг. // Спорт в Казани (12+). http://sport-in-kazan.ru/zarozhdenie-kon-kobezhnogo-sporta-v-kazani-1900-1917-gg/

21. Досуг городской интеллигенции на рубеже 19-20 веков // https://adsl.zveronline.ru/projects/articles/2009/01/15/dosug/

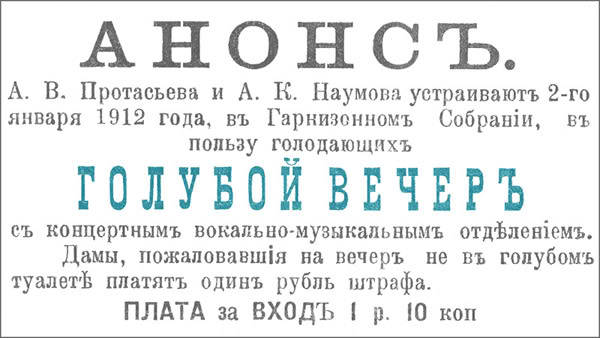

22. В канун 1912 года. Зимние праздники в Самаре // http://kraeham.livejournal.com/56333.html

23. Громова Т.А. С Симбирском связаны судьбой: (женщины в истории Симбирской губернии XVIII - начала XX веков: рассказы). – Ульяновск: Корпорация технологий продвижения, 2015. – 207 с.

24. Фото И. Заикина - http://www.liveinternet.ru/users/ertata/post290354335/