Проектное исследование

«Два портрета А.С. Пушкина»

Выполнила учащаяся 9Б класса

МОУ «СОШ № 30» г. Энгельса

Щедрова Дарья,

руководитель: учитель русского

языка и литературы

Гузенкова М.Н.

Энгельс, 2024

Оглавление

| № | Название главы | страница |

| 1 | Цели, задачи проекта | 3 |

| 2 | Эпиграф | 4 |

| 3 | Введение | 4 |

| 4 | Орест Адамович Кипренский | 4-7 |

| 5 | Тропинин Василий Андреевич | 7-10 |

| 6 | Портрет А.С. Пушкина работы О.А. Кипренского | 10-12 |

| 7 | Портрет А.С. Пушкина работы В.А. Тропинина | 12-13 |

| 8 | Сравнительный анализ портретов А.С. Пушкина | 13-15 |

| 9 | Заключение | 15 |

| 10 | Литература | 16 |

Цели проекта:

1) Сравнить портреты А.С. Пушкина работы О.А. Кипренского и В.А. Тропинина;

2) Найти сходства и различия в художественной манере портретистов.

Задачи проекта:

1) Познакомиться с творчеством О.А. Кипренского и В.А. Тропинина;

2) Узнать историю создания портретов, реакцию на портреты самого А.С. Пушкина, его современников, проследить дальнейшую судьбу портретов;

3) Развивать свой эстетический вкус, воспитывать в себе чувство к прекрасному.

Себя как в зеркале я вижу,

Но это зеркало мне льстит…

А.С. Пушкин

Сходство портрета с подлинником

поразительно...

Н.А. Полевой

Введение

Личность и творчество А.С. Пушкина получили широкий отклик в изобразительном искусстве. Изобразительная Пушкиниана создавалась художниками разных поколений на протяжении двух столетий. Но мы в своей работе хотим остановиться на двух самых известных прижизненных портретах великого поэта, написанных в 1827 году В.А. Тропининым и О.А. Кипренским. Современники Пушкина отмечали их поразительное сходство с поэтом.

Кипренский Орест Адамович (1782-1836)

Русский художник Орест Адамович Кипренский родился 13 марта 1782 года в имении помещика Дьяконова близ Копорья Ораниенбаумского уезда. По предположению биографов мальчик был внебрачным сыном Дьяконова и крепостной крестьянки Анны Гавриловой. С рождения будущий художник был освобожден от крепостной зависимости, жил и воспитывался в семье крепостного Адама Швальбе, а фамилию впоследствии изменили на Кипренский.

Когда мальчику исполнилось шесть лет, Дьяконов устроил его в Петербургскую Академию художеств; сначала Кипренский учился в Воспитательном училище, а затем поступил в класс исторической живописи, где преподавателем у него был профессор Г.И. Угрюмов. В 1803 году Орест Адамович окончил Академию художеств. За отличные успехи в учебе художник получил аттестат первой степени и шпагу, однако он так и не был удостоен золотой медали, дающей право на пенсионерскую поездку в Европу. Тем не менее руководство Академии оценило талант молодого художника и дало ему возможность на следующий год еще раз поучаствовать в конкурсе на золотую медаль. В 1805 году Кипренский представил на конкурс историческое произведение «Дмитрий Донской по одержании победы над Мамаем». На этот раз художник получил Большую золотую медаль, однако за границу он так и не поехал из-за сложной военно-политической обстановки в Европе. Из-за невозможности выехать за границу Кипренского оставили пенсионером при Академии художеств. За время пенсионерства художник исполнял рисунки с картин Рафаэля, Рубенса, Корреджо, Бароччио для гравирования, блестяще исполнил копию с портрета антверпенского бургомистра кисти Ван Дейка.

Несмотря на успех исторической картины в конкурсе на соискание Большой Золотой медали, в творчестве Ореста Адамовича Кипренского самое важное место занимает портретная живопись. Еще в 1804 году на выставке в Академии художеств живописец представил портрет его названного отца Адама Швальбе, который он считал одним из лучших своих произведений.

Из ранних произведений Кипренского следует отметить Автопортрет (1809), портрет мальчика Челищева (1809), портрет лейб-гусарского полковника Евграфа Владимировича Давыдова (1809). Образ Давыдова, созданный Кипренским, предстает перед зрителем символом эпохи войн с Наполеоном, в преддверии Отечественной войны 1812 года. В нем нет бьющей через край энергии и отваги; художник основное внимание он уделяет лицу, в котором есть одухотворенность и мечтательная задумчивость.

Особая страница в русской живописи - женские портреты Кипренского. Каждый из его портретов захватывает проникновением в душевные глубины образа, неповторимым своеобразием облика, великолепным исполнительским мастерством. Наибольшую известность получили портреты Д.Н. Хвостовой, Е.С. Авдулиной, С.С. Щербатовой, С.А. Голенищевой-Кутузовой. Одна из вершин творчества Ореста Адамовича — портрет Е.П. Ростопчиной. В широко открытом взгляде женщины, в ее чуть заметной улыбке, напряжении фигуры ощущается острота эмоционально-духовных переживаний. Художник тонко передал затаенный драматизм, состояние душевного кризиса. В 1813-14 годах Кипренский создает ряд карандашных портретов крестьянских детей — Андрюшки, Моськи, Петрушки-«меланхолика», а также девочки-калмычки Бая-усты. В этих рисунках художник сумел передать тонкости детского характера.

В 1812 году Орест Адамович Кипренский получает звание Академика, а в 1815 году — звание советника Академии художеств. Это время наибольшего признания творчества художника. Кипренский сближается с выдающимися деятелями литературы и искусства. На даче А.Н. Оленина в Приютино под Петербургом живописец встречается с И.А. Крыловым, Н.И. Гнедичем, К.Н. Батюшковым. Кипренский пишет карандашные портреты И.А. Крылова, К.Н. Батюшкова, И.И. Козлова, скульптора В.И. Демут-Малиновского, А.Н. Оленина, живописные портреты В.А. Жуковского, П.А. Вяземского. В 1814 году художник пишет портреты супругов Хвостовых.

В 1816 году художник создает портрет Сергея Семеновича Уварова. Образ Уварова воплотил в себе черты, присущие большинству молодых людей послевоенного времени, не находящим применения своим силам.

В 1816 году Кипренский едет в Италию. Там он увлекается искусством Рафаэля, которого он ставит выше всех художников. Художник изучает античное искусство и поэзию, пишет картину «Анакреонова гробница».

Одно из известных произведений «итальянского» периода творчества художника - картина «Аполлон, поражающий Пифона». В этой картине образ Аполлона, бога света и поэзии, олицетворяет Россию, а образ Пифона (змея) — наполеоновскую Францию. Широкую известность получили картины «Молодой садовник» (1817) и «Девочка в маковом венке» (1819).

Орест Адамович Кипренский стал первым русским художником, который получил признание в Италии. Ему был заказан автопортрет для галереи Уффици во Флоренции, в одном из залов которой висят портреты великих художников. Живописец также посещает Париж, однако город не производит на него особого впечатления.

В 1823 году Кипренский возвращается в Россию, однако жизнь художника после возвращения складывается нелегко: он был холодно встречен официальными кругами, получал мало заказов. Большую помощь Кипренскому оказал кавалергард Д.Н. Шереметев, сын талантливой крепостной актрисы Параши Жемчуговой. Художник поселился у него в доме, однако это сильно тяготило художника. В 1824 году на выставке в Академии художеств Кипренский представил ряд своих произведений, среди которых был портрет Шереметева. Несмотря на то, что картины Ореста Адамовича имели большой успех, это нисколько не изменило его положения. В 1824-25 годах художник занимается литографией, которой увлекся еще находясь в Париже. Из произведений, написанных Кипренским в этот период, выделяются портреты кавалергарда Н.П. Трубецкого, А.Р. Томилова. В 1827 году на выставке в Академии художеств был показан портрет А.С. Пушкина.

В 1828 году Кипренский пишет портрет дочери президента Академии художеств юной Анны Алексеевны Олениной.

В 1828 году художник, так и не получивший признания в России, уезжает в Италию. Поселившись в Неаполе, Кипренский создает там ряд образов: «Девочка с виноградом», «Мальчик лаццарони», «Девушка с колосьями и корзиною в руке». В Италии художник принимает участие в художественных выставках. На одной из них, проходившей в Неаполе в 1831 году среди других своих работ Кипренский выставил портрет приемного отца, Адама Швальбе. Картина вызвала много споров. Итальянские профессора решили, что русский художник за свою работу выдал произведение Рембрандта или Рубенса. С большим трудом Кипренскому удалось убедить их в том, что это его работа. Среди произведений, написанных художником в Италии лучшим считается групповой портрет «Читатели газет в Неаполе» (1831). Картина стала откликом на революционное движение в Польше в 1830—31 годах.

В Италии Кипренский женится на дочери своей натурщицы – девушке по имени Мариучча. Однако последние годы жизни художника характеризуются лишениями и болезнью. Вдали от Родины талант живописца постепенно угасал. Ему так и не суждено было вернуться в Россию. Русский художник Орест Адамович Кипренский умер в Риме 5 октября 1836 года1.

Тропинин Василий Андреевич (1776 -1857)

Русский художник Василий Андреевич Тропинин родился 30 марта 1776 года в селе Карповка Новгородской губернии. Отец Тропинина был крепостным, принадлежал графу А.С. Миниху, работал у него в имении управляющим. За долгую и верную службу он получил вольную, однако дети остались в крепостной зависимости. Позже, в качестве приданого графской дочери Натальи, Василий перешел во владение графа И.И. Моркова. Способности к рисованию у Тропинина проявились еще в детстве, но Морков не обратил на это внимание и отдал мальчика учеником кондитера в дом графа Завадовского в Петербурге.

В Петербурге Василий втайне от своего барина стал посещать бесплатные рисовальные классы Академии художеств. Когда Морков узнал об этом, то после многочисленных просьб, согласился официально определить юношу в Академию «посторонним», вольноприходящим, учеником, что не возбранялось и крепостным. Окончив обучение в рисовальных классах, Тропинин поступил в мастерскую портретной живописи возглавляемую С.С. Щукиным. Василий в период ученичества жил в доме учителя, выполнял подготовительную работу для рисования: растирал краски, натягивал и грунтовал холсты, поэтому и наблюдалось некоторое сходство палитр художников.

За время учебы в Академии Тропинин приобрел дружественное расположение и уважение лучших учеников: Кипренского, Варнека, Скотникова. На академической выставке 1804 года была представлена его картина «Мальчик, тоскующий об умершей своей птичке», которая была отмечена императрицей. Василий Андреевич показывал блестящие успехи в учебе и вскоре получил серебряную и золотую медали. Щукин сообщил графу Моркову об успехе его крепостного. Чтобы не потерять слугу, Морков отозвал Тропинина из Академии и отправил на Украину в Подолье — новое имение Морковых. Там художника назначили на должность кондитера и лакея. Также Тропинин выполнял копии с картин известных западноевропейских и русских художников, расписывал местную церковь, писал для нее иконы. Кроме того Василий Андреевич создал галерею семейных портретов Морковых. В имении своих хозяев Кукавка Тропинин прожил почти двадцать лет. Из произведений этого периода сохранились групповой портрет семьи Морковых (1813), этюды с украинских парубков и пожилых крестьян, изображение сельской свадьбы, картины «Украинская девушка с Подолья» (1800-е), «Мальчик с жалейкой» (1810-е), «Украинец с палкой», «Пряха» (обе 1820-е). Лучшие жанровые эскизы художника — «Жницы» и «У мирового судьи». В 1807 году под руководством Василия Андреевича Тропинина было закончено строительство Кукавской церкви. В ней художник был обвенчан с Анной Ивановной Катиной.

Первые пять лет после Отечественной войны 1812 года оказались очень плодотворными для художника: ему позировал издатель П.П. Бекетов, задумавший серию гравированных портретов известных русских деятелей; поэт И.И. Дмитриев, герои Отечественной войны — генералы А.П. Урусов, И.И. Алексеев, П.И. Багратион, Ф.И. Талызин.

Примечательна картина Тропинина «Голова мальчика» («Портрет Арсения Васильевича Тропинина»). Это один из самых удивительных по одухотворенности детских образов русской портретной живописи XIX века. В этой картине поражает ощущение эмоциональной раскованности и чистоты.

В картине «Кружевница» Василию Андреевичу удалось найти редкую гармонию физической и нравственной красоты, социальной определенности типа девушки из народа и поэтичности образа. «Кружевница» характерна для русской живописи предпередвижнической поры: сентименталистские традиции XVIII века переплетаются здесь с приметами новой эпохи. В 1821 году Тропинин перебирается в Москву. В 1823 году Василий Андреевич получает вольную, его однако жена и сын Арсений оставались в крепостной зависимости еще пять лет.

В 1823 году художник Советом Академии художеств был удостоен звания «назначенного в академики» за картины «Кружевница», «Нищий старик» и «Портрет гравера Е.О. Скотникова».

В 1824 году за картину «Портрет медальера К.А. Леберехта» Тропинин получает звание академика портретной живописи. В Академии художеств ему предлагали должность профессора, однако Василий Андреевич отказался остаться в Петербурге: в Москве жила семья графа И. Моркова, в крепостной зависимости которого оставались жена и сын художника. Кроме того, в Москве, выполняя частные заказы, он мог обеспечить себе независимое финансовое и профессиональное положение.

В Москве в 1827 году Тропинин создает портрет А.С. Пушкина. Этот портрет известен тем, что с него было сделано несколько копий; сам же оригинал пропал и появился лишь много лет спустя — его купил в московской меняльной лавке директор московского архива Министерства иностранных дел М.А. Оболенский. Когда Василия Андреевича попросили подтвердить подлинность портрета и подновить его, художник отказался, сказав, что «не смеет трогать черты, положенные с натуры и притом молодой рукой», и только почистил его.

В 1830-40-е годы Тропинин пишет огромное количество портретов. Среди его заказчиков были первые лица в городской иерархии: государственные чиновники, дворяне, купцы, актеры, писатели, художники. Наиболее известные произведения этого периода «Портрет С.С. Кушникова» (1828), «Портрет С.М. Голицына» (после 1828). Постепенно известность Тропинина становится очень широкой. Он написал также портреты знаменитых актеров Малого театра М.С. Щепкина, П.С. Мочалова, актера петербургской «Александринки» В.А. Каратыгина.

В декабре 1835 года в Москву приезжает Карл Павлович Брюллов. Побывав в мастерской Тропинина, он был поражен «необыкновенной ясностью ума, свежей памятью всего былого, теплотою чувств, живительным взглядом на искусство» уже пожилого художника. И Тропинин был в восторге от Брюллова. Знакомство с ним наложило отпечаток на творчество художника: после общения с Брюлловым у Василия Андреевича появляются произведения большого размера со всеми приемами и аксессуарами большого парадного портрета.

Во второй половине 1830-х — 1840-е годы Тропинин создает несколько групповых портретов. Самые известные среди них «Портрет Ф.С. Мосолова со служащими конного завода» (конец 1830-х) и «Портрет Д.П. Воейкова с дочерью и гувернанткой мисс Сорок» (1842).

В поздний период творчества художник больше внимания уделяет передаче сложности и глубины образа, к постижению личности человека. Именно этой особенностью отличается «Портрет А.А. Тучкова», написанный в 1843 году. Одно из лучших произведений этого периода - «Портрет неизвестного с трубкой». В нем живописец точно передал возрастные особенности, незаурядный ум и мощный темперамент образа.

В 1850-е годы среди картин Тропинина все чаще появляются изображения старых женщин: «Старуха, стригущая ногти» (1850), «За починкой белья» (1852), «Старуха с курицей» (1856). Как считает большинство биографов, моделью для этих картин служила жена художника Анна Ивановна. Художник очень тяжело переживал ее смерть в 1855 году: из квартиры на Ленивке, где они прожили вместе больше тридцати лет, он переехал в Замоскворечье.

Василий Андреевич Тропинин прожил долгую творческую жизнь. Умер художник 3 мая 1857 года, похоронен на Ваганьковском кладбище2.

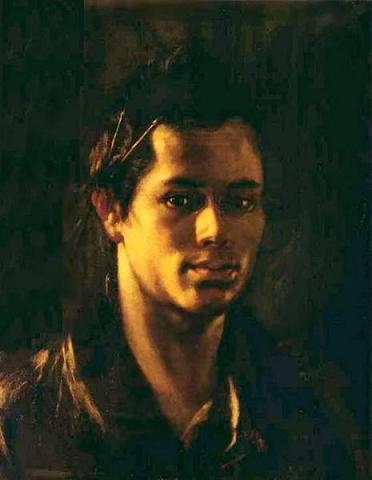

Портрет А.С. Пушкина работы О.А. Кипренского

Одним из самых знаменитых портретов работы О.А. Кипренского стал портрет А.С. Пушкина, написанный в 1827 году. Он написан с натуры по заказу лицейского друга поэта А.А. Дельвига в период широкого признания таланта поэта. В живописной стилистике портрета органично совмещаются классицизм, романтизм и реализм, образуя новое неповторимое единство. Монументальность образа достигается характерной для классицистической традиции скульптурной лепкой бюста, подчёркнутой изящностью фигуры, спокойствием и сдержанностью поэта. Романтическая атмосфера портрета поддерживается небрежно перекинутым через плечо плащом и изображением на заднем плане аллегорической фигуры Музы, которая символизирует творческое горение поэта, его «дум высокое стремленье». И вместе с тем на портрете реалистически, без идеализации, изображены живые черты Пушкина – проницательные глаза, живые трепетные губы, чуть приплюснутый нос, тёмные вьющиеся волосы. Гармонична и сдержана красочная гамма холста с характерным для неё сочетанием золотистых и тёмно-оливковых тонов.

Оценивая портрет, современники единодушно отмечали, что Пушкин на нём «похож безукоризненно», «весьма похож», «необычайно похож». Поэт откликнулся на портрет стихотворением «Кипренскому»:

Любимец моды легкокрылой,

Хоть не британец, не француз,

Ты вновь создал, волшебник милый,

Меня, питомца чистых Муз, -

И я смеюся над могилой,

Ушед навек от смертных уз.

Себя как в зеркале я вижу,

Но это зеркало мне льстит.

Оно гласит, что не унижу

Пристрастья важных Аонид.

Так Риму, Дрездену, Парижу

Известен впредь мой будет вид.

1827 г.

Полотно принадлежало А.А. Дельвигу и после его смерти было приобретено Пушкиным, долгое время хранилось в семье. Сейчас портрет А.С. Пушкина кисти О.А. Кипренского – один из шедевров государственной Третьяковской галереи3.

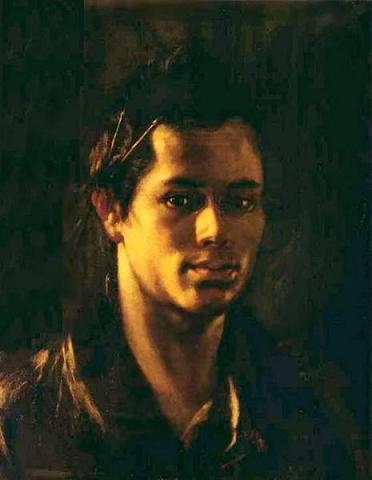

Портрет А.С. Пушкина работы В.А. Тропинина

Следующим, кто изобразил Пушкина был Василий Андреевич Тропинин, художник тоже писал портрет с натуры в начале 1827 года в Москве в мастерской Тропинина на Ленивке. Тропинин исполнил также эскиз карандашом и этюд маслом. С.А. Собалевский, близкий друг поэта, свидетельствовал, что «портрет Тропинину заказал сам Пушкин тайком и поднёс мне его в виде сюрприза со всякими фарсами». Трактовка фигуры поэта привлекает своей уравновешенностью и цельностью: плечи широко развёрнуты, поворот головы величественен и горд. Рука, свободно лежащая на столе, сообщает позе поэта особую устойчивость. Пушкин изображён в домашнем халате, подобном торжественной тоге. Небрежно повязанный галстук и вольно расстёгнутая рубашка рельефно выделяют лицо поэта. В проницательном взгляде читается напряжённая творческая мысль, вдохновение. Н.А. Полевой в издаваемом им «Русском телеграфе» писал: «Сходство портрета с подлинником поразительно, хотя нам кажется, что художник не мог совершенно схватить быстроты взгляда и живого выражения лица поэта»4.

Судьба портрета после его создания была полна приключений. Пушкин подарил большой портрет Соболевскому, набросок же хранился в семье Тропинина. Вскоре после окончания портрета Соболевский уезжает за границу и отдает портрет на хранение своему приятелю И. В. Киреевскому. Вернувшись через пять лет, Соболевский обнаружил: «…в великолепной рамке был уже не подлинный портрет, а скверная копия с оного, которую я и бросил в окно». Все его розыски не привели ни к чему, так как живописец-копиист за это время умер, успев продать или заложить кому-то тропининский оригинал.

Много лет спустя портрет был куплен одним московским собирателем картин у какого-то старьевщика. Увидев наконец найденный портрет, Тропинин сказал: «Увидал его не без волнения во многих отношениях: он напоминал мне те часы, которые я провел глаз на глаз с великим нашим поэтом. Я чуть не плакал, видя, как портрет испорчен».

Соболевскому друзья подарили маленький тропининский портрет, приобретенный по случаю. Соболевский подарил его П. М. Третьякову…

После долгих мытарств и злоключений большой тропининский портрет в 1909 году попал в Третьяковскую галерею. Сейчас портреты великого поэта хранятся в собрании Всесоюзного музея А. С. Пушкина, находящегося в городе Пушкине5.

Сравнительный анализ портретов А.С. Пушкина

Оба портрета были созданы в 1827 году, когда поэт вернулся из ссылки, только портрет работы В.А. Тропинина написан в начале года, а О.А. Кипренский приступил к работе весной.

В отличие от Тропинина, писавшего Пушкина в Москве, Кипренский создавал свой портрет великого поэта в Петербурге. Может быть, именно это обстоятельство повлияло на то, как по-разному художники изобразили поэта? Своего Пушкина Тропинин писал в провинциальной в то время Москве, а Кипренский своего – в столичном Петербурге.

На портрете Тропинина мы видим Пушкина в естественной и непринуждённой позе. Поэт сидит за столом, опершись на него. Фигура обращена прямо на зрителя, а голова дана в лёгком повороте. Пушкин показан в домашней обстановке: на нём домашний халат, ворот рубашки расстёгнут, шарф повязан несколько небрежно.

У Кипренского Пушкин также изображён по пояс. Однако здесь нет ни следа небрежности, обыденности. В отличие от портрета Тропинина, где поэт свободно, непринуждённо сидит за столом, у Кипренского Пушкин как сжатая пружина, он собран, полон скрытого динамизма. Это подчёркивает и «наполеоновская» поза – скрещенные на груди руки. Плотно сжатые губы. Взгляд задумчивый, слегка рассеянный, углублённый в себя. На лице читается вдохновение. Кипренский стремился запечатлеть творческую личность, создать возвышенный образ поэта. Даже Муза на заднем плане картины изображена позднее по просьбе А. Дельвига, чтобы подчеркнуть образ вдохновенного поэта.

Поэт одет в бархатный сюртук. На шее – модный галстук, завязанный бантом, на плече – шотландский клетчатый шарф. Это уже не домашняя одежда, а наряд, в котором можно выйти в столичный свет.

Одежда на портрете Тропинина помогает создать образ Пушкина - свободного человека в свободной обстановке. У Кипренского Пушкин, прежде всего, – великий романтический поэт. Это подчёркивает и такая деталь, как клетчатый шотландский шарф – намёк на шотландского поэта-романтика Вальтера Скотта.

Если сравнивать изображение лица Пушкина, то можно обратить внимание на следующее. В обеих картинах лицо – самое яркое, светлое пятно в картине, его композиционный центр. На портрете Тропинина у поэта взгляд спокойный, сосредоточенный, на портрете Кипренского – более живой, подвижный. «Вот поэт Пушкин, – писал современник о портрете О. Кипренского. – Видев его хоть раз живого, вы тотчас признаете его проницательные глаза и рот, которому недостаёт только беспрестанного вздрагивания».

Большое внимание оба художника уделили рукам, пальцам поэта. Как известно, Пушкин тщательно ухаживал за руками. В «Евгении Онегине» он писал: «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей, к чему бесспорно спорить с веком?». Кипренский, по словам К.Г.Паустовского, «пальцам поэта придал нервическую тонкость и силу». Кроме того, мы видим, что ногти поэта великолепно ухожены. В портрете Тропинина важно то, что два пальца поэта украшены кольцами. На одном из них художник изобразил знаменитый перстень Пушкина, с квадратным изумрудом, который поэт считал своим талисманом. Это подарок Е.К. Воронцовой, любовь к которой стала причиной изгнания поэта из Одессы.

Несмотря на разницу в портретах, оба художника изобразили Пушкина как вдохновенную, творческую личность. То, что перед нами именно поэт, сочинитель, подчёркивают и использованные художниками атрибуты: рукописи на столе у Тропинина и фигура музы лирической поэзии с арфой в руке у Кипренского.

Колорит картин различен. У Тропинина он очень сдержанный, вся картина написана в схожих коричневатых тонах, фон практически сливается с цветом халата Пушкина. Светлое пятно – ворот рубашки и лицо поэта. На картине Кипренского несколько светлых пятен: лицо, руки. Сам поэт изображён на более светлом фоне.

Современники высоко оценили оба портрета А.С.Пушкина. Однако сам Пушкин и его близкие видели больше сходства в портрете О.А.Кипренского.

Заключение

Портреты двух художников разнятся между собой, но, дополняя друг друга, дают более полное представление о многогранном образе великого поэта. Оба портрета производят огромное впечатление на зрителя, перенося его в прошлое. В ходе нашего исследования мы узнали великого поэта не только по его гениальным творениям, но и познакомились с произведениями изобразительного искусства, на которых он увековечен. Разве не об этом мечтал А.С. Пушкин:

И долго буду тем любезен я народу,

Что чувства добрые я лирой пробуждал,

Что в мой жестокий век восславил я свободу

И милость к падшим призывал.

Литература

1. А.С. Пушкин: Шк. Энциклоп. слов./Сост. В.Я. Коровина, В.И. Коровин; Редкол.: В.И. Коровин (отв. ред.) и др.: Под ред. В.И. Коровина. – М.: Просвещение, - 1999.

2. Пушкин в портретах. - http://www.claw.ru/a-history/is_z150.htm

3. Русская живопись. Знаменитые русские художники и репродукции их картин.- http://art19.info/tropinin/biography.html

1 http://art19.info/kiprenskiy/biography.html

2 http://art19.info/tropinin/biography.html

3 А.С. Пушкин: Шк. Энциклоп. слов./Сост. В.Я. Коровина, В.И. Коровин; Редкол.: В.И. Коровин (отв. ред.) и др.: Под ред. В.И. Коровина. – М.: Просвещение, - 1999., с. 669

4 А.С. Пушкин: Шк. Энциклоп. слов./Сост. В.Я. Коровина, В.И. Коровин; Редкол.: В.И. Коровин (отв. ред.) и др.: Под ред. В.И. Коровина. – М.: Просвещение, - 1999., с. 680

5 http://www.claw.ru/a-history/is_z150.htm

18