Здравствуйте, дорогие ребята! Я экскурсовод музейной комнаты -_________________. Сегодня проведу для Вас экскурсию «Блокадный Ленинград». Во время Великой Отечественной войны, немцы 8 сентября 1941 года взяли в кольцо город Ленинград, блокировали его со всех сторон. Началась 900 дневная блокада Ленинграда, которая продолжалась до 27 января 1944 года. Блокада Ленинграда устанавливалась не с целью вынудить город капитулировать, а для того, чтобы легче было уничтожить всё находящееся в окружении население. Повседневная жизнь в блокадном городе превратилась в ежедневные и ужасные муки, которые выпали на долю горожан, а также и подвиги, сложившиеся в итоге в великую победу. Все жители от мала до велика поднялись на защиту города, рыли окопы, оборонительные укрепления, люди сутками стояли у станка, не смыкая глаз, валясь с ног от усталости. Зима выдалась лютая, стоял сильный мороз, столбик термометра не опускался выше минус 30 градусов. Запасы продовольствия были на исходе. Суточная норма хлеба стала 125 граммов. Самой главной проблема - поиск пропитания. В самом начале немцам удалось бомбами поджечь Бадаевские склады. Там сгорели сахар, мука и масло.

Героическая борьба каждый день в кольце блокады и изменения в привычном быте жителей города: не было света, тепла, не работал транспорт, водопровод, но город выживал в тяжелейших условиях. Он продолжат жить, сражаться и бороться.

В обороне Ленинграда принимал участие наш герой-земляк, полный кавалер Ордена Славы Михаил Семенович Волков. В 1942 году он попал на фронт и сразу под Ленинград. И первая нашла его награда медаль «За оборону Ленинграда».

Наравне со взрослыми в Ленинграде работали и дети. В госпиталях дети дежурили наравне со взрослыми. Сколько дней длилась блокада Ленинграда, столько эти маленькие санитары работали вместе со всеми. Они помогали по мере сил – читали раненым, помогали им написать и отправить домой письма. Дети убирали в палатах и мыли полы. Эти маленькие санитары выполняли серьёзную работу, которой занимались бы взрослые, освобождая медсестёр, которые таким образом имели больше времени для помощи раненым.

Единственным связующим звеном между зажатым в кольцо блокады городом и остальным миром было Ладожское озеро, дорога по которому называлась «Дорогой жизни». К 18 января в ходе наступательной операции Красной Армии «Искры» блокада Ленинграда была прорвана, что стало переломным моментом в большом сражении за город на Неве.

Детский вклад в освобождение Ленинграда(Экскурсия)

Ленинградский обком решил привлечь к делу обороны школьников. Двадцать первого октября 1941 года в газете «Смена» опубликовали этот призыв. Дети откликнулись с огромным энтузиазмом. И их вклад был действительно огромным. В любом деле, которое было посильно маленьким ещё не окрепшим ручкам, они выкладывались на все сто процентов.

Вначале задания были вполне пионерскими. В блокадные дни дети ходили по домам и собирали металлолом, который шёл на переработку и изготовление боеприпасов. Школьникам удалось отправить на ленинградские заводы буквально тонны как чёрного, так и цветного металла. Вскоре для расфасовки горючей смеси наподобие коктейля Молотова понадобились пустые ёмкости. И тут школьники тоже не подвели. Только за одну неделю они собрали больше миллиона бутылок.

Потом пришёл черед сбора тёплых вещей для нужд армии. На этот раз простыми обходами дети не ограничились. Они сами вязали тёплые свитеры и носки, которые потом отправляли бойцам на фронт. Кроме того они писали письма и посылали солдатам маленькие подарки – блокноты, карандаши, мыло, носовые платки. Таких посылок было очень много.

В госпиталях дети дежурили наравне со взрослыми. Сколько дней длилась блокада Ленинграда, столько эти маленькие санитары работали вместе со всеми. Они помогали по мере сил – читали раненым, помогали им написать и отправить домой письма. Дети убирали в палатах и мыли полы. Эти маленькие санитары выполняли серьёзную работу, которой занимались бы взрослые, освобождая медсестёр, которые таким образом имели больше времени для помощи раненым.

Они были даже там, где детям совсем не место. Было принято решение, что дети будут дежурить с взрослыми. Маленькие ребята дежурили на холодных крышах и чердаках, готовые погасить падающие зажигательные бомбы и уже начавшиеся из-за них пожары. Они таскали наверх песок, которым засыпали пол толстым слоем, чтобы предотвратить возгорание и наполняли огромные бочки водой, в которую можно было бросить упавшую бомбу.

Дети до самого снятия блокады отважно стояли на своих постах. «Часовые ленинградских крыш» – так их называли. Когда во время воздушных налётов все спускались в бомбоубежища, они поднимались на чердаки под рёв падающих и разрывающихся снарядов, во время продолжающейся бомбёжки, ребята зорко следили, чтобы вовремя обезвредить те бомбы, которые попадут на вверенный им участок. И они считали, сколько им удалось потушить таких бомб. Вот некоторые сохранившиеся данные: Гена Толстов (9 лет) – 19 бомб, Олег Пегов (9 лет) – 15 бомб, Коля Андреев (10 лет) – 43 бомбы. О последнем мальчике – Коле – уточняется, что он был «с товарищами». В документе не сказано, сколько лет было им. И это всё. Девятилетние дети, отстаивающие своё дежурство по обезвреживанию смертельных снарядов. О том, сколько из них с этих дежурств не вернулось, мы уже никогда не узнаем.

Или вот ещё один описанный случай. Витя Тихонов увидел на улице готовую взорваться зажигательную бомбу. Он взял её за хвост и оттащил в песок. Вите было семь лет. У него даже сил не было, чтобы поднять этот снаряд. Но он знал, что с ним надо делать. И сделал. И его поступок был отмечен в местной газете, как настоящий подвиг. Но это, хоть и впечатляющие до глубины души, но самые щадящие рассказы. Ленинградская героическая оборона знает множество других случаев. Вот один из эпизодов с дежурства подростка Паши Ловыгина.

Во время очередного обстрела Ленинграда вражеской артиллерией две зажигательные бомбы прожгли крышу дома, где был на посту Паша, и упали на чердак. Парень быстро схватил их за металлические стабилизаторы, которые нестерпимо жгли руки (на то, чтобы поочерёдно обезвредить их, прихватив железными щипцами, времени просто не оставалось) и бросил в заготовленные бочки с водой. Но тут он увидел, что в другом конце чердака уже разгорается третья бомба. Её пришлось тушить там же. И Паша получил настолько болезненные ожоги, что упал от нестерпимой боли. И тут увидел четвёртую горящую бомбу. Ему удалось погасить и её. После чего юношу были вынуждены отправить в больницу, где уже находились другие жертвы блокады.

Но и этим вклад детей в защиту родного города, в то время как продолжалась блокада, не ограничивается. Они, голодные и обессиленные становились за станки, чтобы заменить, ушедших на фронт, отцов и братьев. А порой и принять эстафету рабочего, умершего от истощения. Они выстаивали полные смены, стремясь не отставать от нормы квалифицированного рабочего, а порой и превышая её. Они добровольцами шли на строительство оборонительных сооружений. А ведь большинству лопаты да кирки знакомы были чуть ли не только по картинкам. Они рыли окопы и обеспечивали блокирование улиц противотанковыми надолбами.

Годы блокады забрали несчётное количество жизней. И это ужасно. Но не менее ужасно и то, что у целого поколения детей они забрали детство. Да, война всегда ужасна. И она не щадит никого. Но в случае блокады Ленинграда ужасает то, что это было абсолютно сознательное истребление мирного населения. И детей в том числе. Но, несмотря ни на что, их не удалось истребить ни физически, ни морально. И в этом тоже была их помощь. Получавшие посылки солдаты, стоявшие на страже члены городского ополчения, простые граждане. Они воочию видели, что им есть, за что сражаться и кого защищать. Своим примером маленькие защитники Ленинграда вдохновляли окружающих.

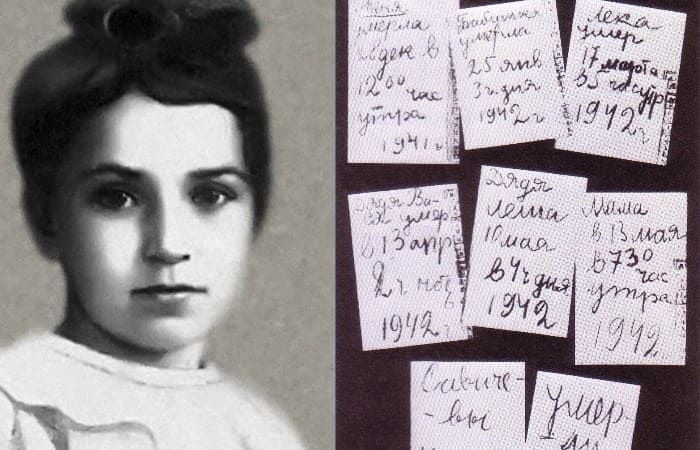

Ярким примером героизма и мужества, стойкости и отваги в блокадном Ленинграде служит дневник школьницы Тани Савичевой, которая осталась одна из всей семьи в живых. Этот дневник 11-летней школьницы Тани Савичевой стал одним из самых страшных свидетельств ужасов войны. Эти записи девочка вела во время блокады Ленинграда в 1941 г., когда голод каждый месяц уносил из жизни ее близких. Всего девять страниц, на которых Таня немногословно сообщает о гибели родных людей, стали настоящей летописью смерти. Дневник Тани Савичевой был предъявлен на Нюрнбергском процессе в качестве доказательства преступлений фашизма. Девочка пережила блокаду, но так и не узнала о долгожданной Победе 9 мая 1945 г.

Блокадный дневник Тани Савичевой: самые страшные 9 страниц о войне. (Экскурсия)

Этот дневник 11-летней школьницы Тани Савичевой стал одним из самых страшных свидетельств ужасов войны. Эти записи девочка вела во время блокады Ленинграда в 1941 г., когда голод каждый месяц уносил из жизни ее близких. Всего девять страниц, на которых Таня немногословно сообщает о гибели родных людей, стали настоящей летописью смерти. Дневник Тани Савичевой был предъявлен на Нюрнбергском процессе в качестве доказательства преступлений фашизма. Девочка пережила блокаду, но так и не узнала о долгожданной Победе 9 мая 1945 г.

Она появилась на свет в 1930 г. в большой семье. У нее было 2 брата и 2 сестры, они ни в чем не нуждались – отец владел в Ленинграде пекарней, булочной и кинотеатром. Но после того как частную собственность начали отчуждать, семью Савичевых выслали за 101-й километр. Отец Тани очень тяжело переживал свою беспомощность и безденежье, а в марте 1936 г. он скоропостижно скончался от рака.

После смерти отца Таня с мамой, бабушкой, братьями и сестрами вернулись в Ленинград и поселились в одном доме с родственниками на 2-й линии Васильевского острова. В июне 1941 г. они собирались съездить в гости к знакомым в Дворищи, но задержались из-за дня рожденья бабушки. Утром 22 июня они поздравили ее, а в 12:15 по радио объявили о начале войны.

Первые месяцы все члены семьи оказывали посильную помощь армии: сестры рыли окопы и сдавали кровь для раненых, гасили «зажигалки», мама Тани Мария Игнатьевна шила форму для солдат. 8 сентября 1941 г. началась блокада Ленинграда. Осень и зима были очень тяжелыми – по плану Гитлера, Ленинград следовало «задушить голодом и стереть с лица земли».

Однажды после работы не вернулась домой сестра Тани Нина. В этот день были сильные обстрелы, и ее посчитали погибшей. У Нины была записная книжка, часть которой – с алфавитом для телефонной книжки – оставалась пустой. Именно в ней Таня и начала делать свои записи.

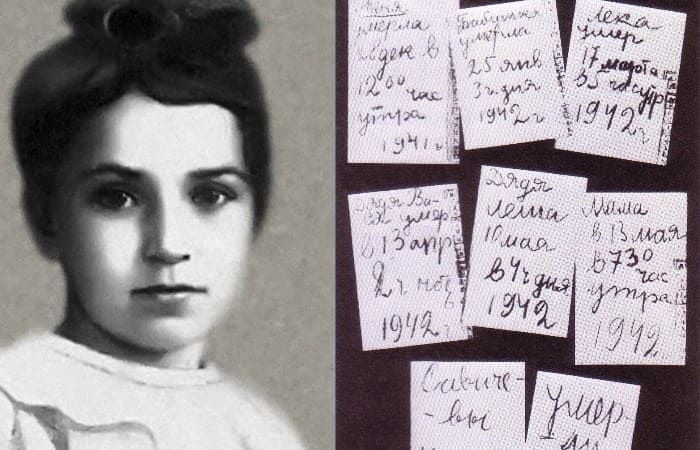

В них не было ни страха, ни жалоб, ни отчаяния. Только скупая и лаконичная констатация жутких фактов:

«28 декабря 1941 года. Женя умерла в 12.00 утра 1941 года».

«Бабушка умерла 25 января в 3 часа 1942 г.».

«Лека умер 17 марта в 5 часов утра. 1942 г.».

«Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа ночи. 1942 год».

«Дядя Леша, 10 мая в 4 часа дня. 1942 год».

«Мама – 13 мая в 7 часов 30 минут утра. 1942 г.».

«Савичевы умерли». «Умерли все». «Осталась одна Таня».

Таня так и не узнала о том, что не все ее родные погибли. Сестру Нину эвакуировали прямо с завода и вывезли в тыл – она не успела предупредить об этом семью. Брат Миша получил на фронте тяжелое ранение, но выжил. Потерявшую сознание от голода Таню обнаружила санитарная команда, обходившая дома. Девочку отправили в детский дом и эвакуировали в Горьковскую область, в поселок Шатки. От истощения она еле передвигалась и была больна туберкулезом. В течение двух лет врачи боролись за ее жизнь, но спасти Таню так и не удалось – ее организм был слишком ослаблен длительным голоданием. 1 июля 1944 г. Тани Савичевой не стало.

Дневник Тани Савичевой, который вскоре увидел весь мир, нашла ее сестра Нина, а ее знакомый из Эрмитажа представил эти записи на выставке «Героическая оборона Ленинграда» в 1946 г. Сегодня они хранятся в Музее истории Санкт-Петербурга, а копии разошлись по всему миру. Рядом с могилой Тани Савичевой – стена с барельефом и страничками из ее дневника. Эти же записи вырезаны на камне рядом с памятником «Цветок жизни» под Санкт-Петербургом.