СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Финский композитор ЯН СИБЕЛИУС

Финский композитор Ян Сибелиус (биография , музыкальное творчество)

Просмотр содержимого документа

«Финский композитор ЯН СИБЕЛИУС»

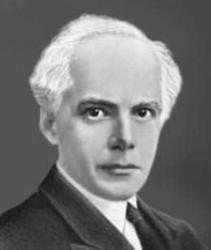

СИБЕЛИУС, ЯН

СИБЕЛИУС, ЯН (Sibelius, Jean) (настоящее имя Юхан Кристиан Сибелиус) (1865–1957), крупнейший финский композитор, родился 8 декабря 1865 в Хяменлинне (шведское название Тавастехус) в Финляндии. Был вторым из троих детей доктора Кристиана Густава Сибелиуса и Марии Шарлотты Борг. Хотя в семье поддерживались шведские культурные традиции, идущие от предков композитора, его отдали в финскую среднюю школу. В 1885 поступил в Императорский университет в Хельсинки, но его не привлекала профессия юриста, и вскоре он перешел в Музыкальный институт, где стал самым блестящим учеником М.Вегелиуса. Многие из его ранних сочинений для камерных ансамблей исполнялись студентами и преподавателями института. В 1889 Сибелиус получил государственную стипендию для обучения композиции и теории музыки у А.Беккера в Берлине. В следующем году брал уроки у К.Гольдмарка и Р.Фукса в Вене.

По возвращении Сибелиуса в Финляндию состоялся его официальный дебют как композитора: была исполнена симфоническая поэма Куллерво(Kullervo), ор. 7, для солистов, мужского хора и оркестра – по одному из сказаний финского народного эпоса Калевала. Это были годы невиданного патриотического подъема, и Сибелиуса немедленно провозгласили музыкальной надеждой нации. Вскоре он женился на Айно Ярнефельт, отцом которой был знаменитый генерал-губернатор, возглавлявший национальное движение.

За Куллерво последовали симфоническая поэма Сказка (En Saga), ор. 9 (1892); сюита Карелия (Karelia), ор. 10 и 11 (1893); Весенняя песня(Vårsång), ор. 16 (1894) и сюита Лемминкяйнен (Lemminkäissarja), ор. 22 (1895). В 1897 Сибелиус участвовал в конкурсе на замещение должности преподавателя музыки в университете, но потерпел неудачу, после чего друзья убедили сенат учредить для него ежегодную стипендию в 3000 финских марок.

Заметное влияние на раннее творчество Сибелиуса оказали два финских музыканта: искусству оркестровки его обучал Р.Каянус, дирижер и основатель Ассоциации хельсинкских оркестров, а наставником в области симфонической музыки был музыкальный критик К.Т.Флодин. Премьера Первой симфонии Сибелиуса состоялась в Хельсинки (1899). В этом жанре композитор написал еще 6 сочинений – последней была Седьмая симфония (одночастная Fantasia sinfonica), ор. 105, впервые исполненная в 1924 в Стокгольме. Международную известность Сибелиус приобрел именно благодаря симфониям, но популярностью пользуются и его скрипичный концерт, и многочисленные симфонические поэмы, такие, как Дочь Севера (Pohjolan tytär), Ночная скачка и восход солнца (Nattlig ritt och soluppgang), Туонельский лебедь (Tuonelen joutsen) и Тапиоля (Tapiola).

Большинство сочинений Сибелиуса для драматического театра (всего их шестнадцать) – свидетельство его особой склонности к театральной музыке: в частности, это симфоническая поэма Финляндия (Finlandia) (1899) и Грустный вальс (Valse triste) из музыки к пьесе шурина композитора А.Ярнефельта Смерть (Kuolema); пьеса была впервые поставлена в Хельсинки в 1903. Многие песни и хоровые произведения Сибелиуса часто звучат у него на родине, но за ее пределами почти неизвестны: очевидно, их распространению мешает языковой барьер, а кроме того, они лишены характерных достоинств его симфоний и симфонических поэм. Сотни фортепианных и скрипичных пьес и несколько салонных сюит для оркестра еще более уступают лучшим сочинениям композитора, приводя в смущение даже самых преданных поклонников его таланта.

Творческая деятельность Сибелиуса фактически завершилась в 1926 симфонической поэмой Тапиоля, ор. 112. Более 30 лет музыкальный мир ждал от композитора новых сочинений – особенно его Восьмой симфонии, о которой столько говорилось; однако ожидания не сбылись. В эти годы Сибелиус писал лишь небольшие пьесы, в том числе масонскую музыку и песни, ничем не обогатившие его наследие. Его творчество получает признание главным образом в англо-саксонских странах. В 1903–1921 он пять раз приезжал в Англию дирижировать своими произведениями, а в 1914 посетил США, где под его управлением в рамках музыкального фестиваля в Коннектикуте прошла премьера симфонической поэмыОкеаниды (Aallottaret). Популярность Сибелиуса в Англии и США достигла своего пика к середине 1930-х годов. Такие крупные английские писатели, как Роза Ньюмарч, Сесил Грей, Эрнест Ньюмен и Констант Ламберт, восхищались им как выдающимся композитором своего времени, достойным преемником Бетховена. Среди наиболее пылких приверженцев Сибелиуса в США были О.Даунс, музыкальный критик «Нью-Йорк Таймс», и С.Кусевицкий, дирижер Бостонского симфонического оркестра; в 1935, когда музыка Сибелиуса прозвучала по радио в исполнении Нью-йоркского филармонического оркестра, слушатели избрали композитора своим «любимым симфонистом».

СИБЕЛИУС, ЯН

С 1940 интерес к музыке Сибелиуса заметно падает: раздаются голоса, подвергающие сомнению его новаторство в области формы. Сибелиус не создал своей школы и не оказал прямого влияния на композиторов следующего поколения. В наши дни его обычно ставят в один ряд с такими представителями позднего романтизма, как Р.Штраус и Э.Элгар. При этом в Финляндии ему отводили и отводят гораздо более важную роль: здесь он признан великим национальным композитором, символом величия страны.

Еще при жизни Сибелиус удостоился почестей, которые воздавались лишь немногим художникам. Достаточно упомянуть многочисленные улицы Сибелиуса, парки Сибелиуса, ежегодный музыкальный фестиваль «Неделя Сибелиуса». В 1939 «альма матер» композитора, Музыкальный институт, получил название Академии имени Сибелиуса. Умер Сибелиус в Ярвенпя 20 сентября 1957.

Литература

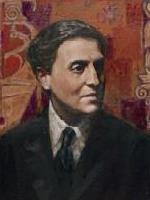

Барток Бела (1881–1945)

| В 1911 г., в Будапеште за два года до написания «Весны священной» И. Стравинского, за три года до создания «Скифской сюиты» С. Прокофьева было исполнено произведение, чье шокирующее воздействие на публику сопоставимо с реакцией слушателей на упомянутые сочинения русских композиторов. Угловатые мелодии, грубость, грохот, напор, сносящий все на своем пути, а, в первую очередь, традиционные представления о музыкальном звучании, вызвали яростный протест одной части аудитории и необъяснимый восторг другой. Имя автора до той поры известное лишь в ряду прочих, привлекло к себе пристальное внимании музыкальной общественности. Речь идет о небольшой фортепианной пьесе с символическим названием «Варварское аллегро», написанное двадцатилетним венгерским композитором Белой Бартоком. «К музыке этого рода, — сказал композитор, — мы подсознательно стремились, утомленные любовью к растянутости и болтливости романтизма».

|

| Бела Барток родился 25 марта 1881 г. в Надьсентмиклоше (ныне Сынниколаул-Маре, Румыния), в семье директора сельскохозяйственного училища и учительницы. Помимо своей основной деятельности его отец - музыкант-любитель - играл в местном оркестре. Заниматься музыкой Бела начал в раннем детстве под чутким и мудрым руководством своей матери. Позднее он учился композиции у сына знаменитого оперного композитора Ференца Эркеля — Ласло Эркеля. В 1899 г. Барток поступил в Будапештскую музыкальную академию им. Листа. Здесь его педагогами стали Янош Кесслер (композиция) и ученик Листа Иштван Томан (фортепьяно). Окончил академию Барток в 1903 г., а с 1907 г. стал профессором этой академии по классу фортепьяно. Педагогическую деятельность он совмещал с концертными поездками (Барток был выдающимся пианистом) и изучением крестьянского фольклора (венгерского, румынского, словацкого и др.) — в результате собрал свыше 30 000 песен. В 1903 г. Бела Барток написал симфоническую поэму «Кошут», посвященную национальному герою Лайошу Кошуту — вождю венгерской революции 1848 г. Впервые исполненное в 1904 г. это произведение возымело общественный резонанс. В 1911 г. Барток создал первое сочинение для театра — оперу «Замок герцога Синяя Борода», которое не было принято консервативной критикой из-за новаторских приемов композитора. Зато его следующее произведение — балет «Деревянный принц», написанный в 1916 г. — было тепло встречено публикой. 21 марта 1919 г. в Венгрии была провозглашена Советская власть. В период существования Венгерской советской республики Барток совместно с З. Кодай разработал демократическую реформу музыкальной жизни в стране. Барток считал, что необходимо обратить внимание на музыкально одаренных детей беднейших слоев населения и радикального пересмотреть систему народного образования с тем, чтобы среди других мероприятий ввести обучение пению с листа и записи мелодии по слуху. В последствии, в годы хортистского режима, он за эту работу был подвергнут репрессиям. На 20–30-е гг. пришелся расцвет гастрольно-концертной деятельности Бартока. Он выступал в странах Западной Европы, США, а в 1929 г. посетил СССР. В 30-х гг. Барток отказался в своем творчестве от некоторых крайностей звукового выражения, свойственных его ранним произведениям, и обратился к большей тематической ясности и чёткости образно-эмоциональных замыслов (2-й фортепианный. концерт, 1931 г., «Музыка для струнных, ударных и челесты», 1936 г.). В конце 30-х гг. Барток закончил огромный труд одиннадцати лет, который назвал «Микрокосмосом». Он состоял из 153-х пьес для фортепиано разной степени трудности и сложности. В 1940 г. Барток эмигрировал в США, где написал по заказу Бостонского оркестра концерт для оркестра (1943 г.) Впервые этот концерт был исполнен декабре 1944 г. «Общий характер произведения представляет собой — не считая "развлекательной" II части — постепенный переход от суровости I части и мрачной песни смерти III — к утверждению жизни в последней», — сказал о своем концерте Бела Барток. Однако, не смотря на отдельные удачи, признания музыкальных кругов на чужбине композитору добиться не удалось. Барток умер в Нью-Йорке 26 сентября 1945 г. Музыкальное наследие: Симфоническая поэма «Кошут»

Произведение для двухголосного хора с фортепиано: «Любовные песни» Рапсодии для фортепиано и оркестра

Двадцать венгерских песен для голоса и фортепиано

Балеты: «Деревянный принц» (1916 г.), «Чудесный мандарин (1919 г.)

Опера: «Замок герцога Синяя Борода» (1911 г.)

Румынские танцы, Румынские рождественские песни для фортепиано, Восемь венгерских песен для голоса и фортепиано, Словацкие народные песни для мужского хора, Пятнадцать венгерских крестьянских танцев для фортепиано (1913–1918 гг.)

«Музыка для струнных, ударных и челесты»

Концерт для фортепиано № 3

Концерт для альта

| Этапы творческого пути:

|

|

|

|

|

|

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДГОТОВКИ КАДРОВ. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ.

Сайт сделан по технологии "Конструктор школьных сайтов". Бела Барток хотел, чтобы его музыка несла в себе открытую в фольклоре необычную, «дикую» красоту. Иллюстрацией тому может послужить уже упоминаемая фортепианная пьеса «Варварское аллегро», написанная в 1911 г.

Чёткий ритм, режущие слух гармонии, отрывистое звучание фортепиано, больше напоминающее звучание ударных инструментов, по замыслу композитора, должны были передавать необузданную, «варварскую» энергию, приближая профессиональное сочинение к подлинному народному искусству.

В том же 1911 г. Бела Барток вместе с либреттистом Белой Балашем своеобразно переосмыслил знаменитую легенду о многоженце — Синей Бороде. В результате на свет появилась единственная опера Бартока — «Замок герцога Синяя Борода».

"ЗАМОК ГЕРЦОГА СИНЯЯ БОРОДА"

Краткое содержание

В замке герцога тайна окружает каждую из семи дверей, так как за каждой — важная часть его жизни. За одной — оружие, за другой сокровища, за третьей — комната пыток, за остальными — сад, озеро слез, опочивальня Синей Бороды; за седьмой — тени трех его жен, из которых одна была Утром, другая — Полднем, третья — Закатным часом его жизни.

Новую жену герцога зовут Юдифь. Полюбив его, она оставила жизнь, полную света и радости, оставила отца, брата и жениха. После уговоров Юдифи герцог открывает перед ней таинственные двери. Девушка отважно переступает порог комнаты теней трех жен: Утра, Полдня и Заката — и тоже становится тенью —воспоминанием его Ночей.

Музыкальный язык этой оперы отличается от раннего творчества Бартока. Он представляет собой своеобразный переход от импрессионизма к экспрессионизму. Наличие двух стилевых тенденций слышно даже в коротких вступлениях-характеристиках, звучащих перед открытием каждой из семи комнат.

Первая постановка состоялась в Будапеште, 24 мая 1918 г. Критика на оперу была отрицательной.

ОРФ

ОРФ (Orff), Карл (р. 10.VII.1895) - нем. композитор. Муз. образование получил в Мюнхенской академии музыки. В 1915-17 - дирижер т-ра "Каммерш-пиле" в Мюнхене, в 1918-19 - т-ров в Мангейме и Дармштадте. В 1924 вместе с Д. Гюнтер основал в Мюнхене Школу гимнастики, танца и музыки, в к-рой работал до 1936. С 1950 преподает в Мюнхенской муз. академии. Педагогич. система О., близкая методу ритмич. воспитания Э. Жак-Далькроза предполагает коренную реформу муз. воспитания. О. относится к прогрессивной части музыкантов ФРГ. Работает исключительно для т-ра. Написал оперы-сказки "Луна" (1939, Мюнхен), "Умница" (1943, Франкфурт-на-Майне; Нац. пр. ГДР, 1949) по сказке бр. Гримм, "Сон в летнюю ночь" (1952, Дармштадт) ; цикл "Баварский театр жизни": "Агнес Бернауэр" (1947, Штутгарт), "Астутули" (1953, Мюнхен) по пьесе Сервантеса "Магический театр" и др.; сценич. кантату-трилогию "Три-умфы": "Carmina burana" ("Баварские песни") на ср.-век. стихотв. тексты (1937, Франкфурт-на-Майне), "Catulli carmina" ("Песни Катулла", 1943, Лейпциг), "Триумф Афродиты" (1953, Милан); муз. трагедии на античные сюжеты: "Антигона" по о. п. Софокла впер. Ф. Гельдерлина (1949, Зальцбург), "Эдип-царь" (1959, Штутгарт), и др. Глубоко оригинальный композитор, О.-экспериментатор; у него нет опер в собств. смысле слова, он стремится к новому "синтезу иск-в". В его произв. музыка, слово и движение сочетаются в ритмич. единстве. Характерные черты творчества О.использование средств античного т-ра, ср.-век. мистерии, комедии дель арте, оперы барокко, т-ра Шекспира, из к-рых О. берет их нар. и оптимистич. начало, особые формы театр. условности (сцена на сцене, параллельное действие и т. д.). О. применяет разл., в т. ч. старинные, муз. формы, либр. на мн. языках - от др.-греч. до баварского диалекта. Несмотря на нек-рую абстрактность мировоззрения О., его творчество в целом утверждает гуманистич. принципы и связано с передовыми идеями современности. Произв. О. исполняются во всем мире, в т. ч. в Сов. Союзе - "Carmina burana" (1961, Дом союзов, Москва) и "Умница" (1964, Радио, Москва). Лит.: Леонтьева О., Карл Орф, М., 1964; С. Orff. Ein Bericht in Wort und Bild, Mainz, [1955]; L i es s A., C. Orff. Idee und Welt, [Z.], 1955; Wagner W. und S с h a f e r W. E., C. Orff, Bayreuth, 1955; K e i k e r t I., Die musikalische Form in den Werken C. Orff's, Regensburg, 1957. Ал. M.

Карл Орф (Orff)

(10 VII 1895, Мюнхен - 29 III 1982, там же)

Орф выделяется среди современников тяготением к одному жанру — вокально-театральному, который отражает совершенно нетрадиционно и использует в самых различных видах (сценическая кантата, немецкая народная сказочная комедия, баварская драма, древнегреческая трагедия, средневековая сценическая мистерия) и на различных языках: средневековой и классической латыни, средневековом и современном немецком, баварском диалекте, старофранцузском, древнегреческом. Такое многоязычие являлось для композитора принципиальным: Орф стремился к «мировому театру», Theatrum mundi. Интерес к языкам и диалектам был обусловлен не просто намерением ощутить подлинность текста, стремлением передать «музыку языка», но и тоской по «былому величию старой культуры», по ее исконному, естественному бытованию, существовавшему, по мнению Орфа, в далекие эпохи, а ныне стертому и нивелированному современной цивилизацией.

Начав писать музыку очень рано, свой оригинальный стиль Орф обрел лишь к 40 годам. Отказавшись от привлекавших его в юности сложных приемов композиторской техники и изысканных средств музыкальной выразительности, он пришел к той особой простоте, важнейшая роль в которой отводилась ритму. Не случайны характеристики, даваемые исследователями его творчества: «Музыка Орфа, по своему складу простая до примитивности, обладает буквально гипнотической силой внушения. Она воздействует... закономерностью своего ритма даже там, где ее (музыки. — А. К.) по существу нет». «Музыка возвращается к своим истокам, когда шумы, удары и звоны, шепот и стоны воспринимались как музыка, как звуковые символы». У Орфа все — ритм, мелодия, гармония, фактура — пронизано остинатностью. Нередко целые страницы строятся на повторении одного или двух звуков, определяя магическую, завораживающую в своей архаичности силу сочинений композитора. Даже когда он обращается к симфоническому оркестру, главное место, как правило, отводит не струнным, а ударным и почти обязательным нескольким фортепиано; необычные сочетания инструментов дополняются необычными способами игры на них.

Композиторская деятельность Орфа тесно переплетшись с педагогической, которая с годами приобретала все более широкий размах. Его многотомный «Шульверк (школьное творчество). Музыка для детей» лег в основу педагогической системы, направленной на формирование гармонично развитой, наделенной высокими духовными качествами личности, способной как к восприятию самой различной музыки — от фольклорной, средневековой до современной, так и к практическому музицированию в разных формах. Педагогическая система Орфа получила широкое признание во всем мире, а в институте Орфа в Зальцбурге, готовящем деятелей детского музыкального воспитания, только за первое десятилетие его существования прошли курс обучения студенты из 42 стран.

Карл Орф родился 10 июля 1895 года в Мюнхене в семье потомственных военных. Домашняя обстановка сыграла важнейшую роль в формировании будущего композитора. В роду Орфов из поколения в поколение переходило увлечение любительским музицированием. Отец играл на фортепиано, альте и контрабасе, мать владела фортепиано профессионально. Она и стала педагогом 5-летнего Карла, который с первых лет жизни проявлял страстный интерес к музыке, постоянно звучавшей в доме. Столь же рано началось его увлечение театром. В 9 лет он организовывал кукольные представления на евангельские, бытовые и рыцарские сюжеты и сам писал для них пьесы с музыкой.

Будущий композитор развивался свободно, без строгой системы и подчинения авторитетам. В гимназии, куда его отдали в 6 лет, он интересовался древними языками и музыкой, солировал в хоре, играл в оркестре на виолончели, литаврах, органе. Сухие систематические занятия науками его отпугивали, и Орф совсем забросил их, уделяя все больше внимания театру. В драме на первом месте для него стоял Шекспир, в опере — Вагнер (знакомство с «Летучим голландцем» произвело на 14-летнего мальчика неизгладимое впечатление), а также Моцарт и Рихард Штраус. В симфонической музыке он делил свои симпатии между Моцартом, Бетховеном, Шубертом, Берлиозом, Р. Штраусом, Брукнером и Малером, особенно выделяя при этом Дебюсси. Однако попытки Орфа найти путь свободного нерегламентированного обучения вскоре вступили в резкое противоречие с требованиями семьи: получить аттестат зрелости и поступить в университет. Все это привело юношу к нервному срыву. Мать поддержала его решение бросить гимназию и подготовиться к поступлению в мюнхенскую Музыкальную академию. Орф полностью отдался сочинению музыки и в короткий срок написал более 50 песен.

Профессиональное образование в Музыкальной академии, продолжавшееся 3 года (1912—1914), не принесло Орфу удовлетворения. Там, по выражению композитора, царил «дух прошлого столетия». «Я всегда должен был идти по двум колеям одновременно, так как мою собственную работу и учебные штудии трудно было скоординировать». Орф продолжат самообразование по партитурам «Ноктюрнов» и «Пеллеаса и Мелизанды» Дебюсси и даже подумывал отправиться в Париж, чтобы брать у своего кумира уроки композиции. По окончании Музыкальной академии Орф начал работать концертмейстером оперного театра и одновременно брал уроки игры на фортепиано у пианиста, дирижера и композитора Германа Цильхера. Вскоре он занял должность капельмейстера и полностью погрузился в театральную атмосферу: был не только дирижером в драматических спектаклях, но и аккомпаниатором на хореографических вечерах, суфлером, осветителем, даже рабочим сцены. Успешно начатая работа в театре вскоре была прервана: летом 1917 года Орфа мобилизовали на Восточный фронт. Тяжелая контузия привела к потере памяти, нарушению речи и движений. Лишь год спустя он смог вернуться к капельмейстерской работе, сначала в Мангейме, затем в Дармштадте.

В это время зарождается интерес Орфа к творчеству старых мастеров. В 1919—1920 годах он знакомится с вокальными произведениями итальянских композиторов эпохи Возрождения, органными пьесами представителей немецкого барокко, крупными вокально-инструментальными сочинениями Шютца. Определяющим весь последующий путь Орфа стало знакомство с театром Монтеверди: «Я нашел музыку, которая мне столь близка, как будто я ее давно знал и лишь заново открыл». В 1925 году была поставлена его свободная обработка оперы Монтеверди «Орфей». Вскоре после премьеры к «Орфею» были добавлены «Жалоба Ариадны» и «Балет неблагодарных». Они были изданы в 1958 году под общим итальянским названием «Жалобы, театральный триптих», ознаменовав, как говорил сам композитор, окончание более чем 30-летнего учения у Монтеверди.

В 20-х годах начинается педагогическая деятельность Орфа. Его учениками были дирижеры хора, клавесинисты и исполнители на других старинных инструментах, готовившиеся к поступлению в Музыкальную академию или уже учивпшеся там, но недовольные методами преподавания. В 1924 году Орф принял участие в организации в Мюнхене Школы гимнастики и танца, руководимой молодой, но уже знаменитой гимнасткой-танцовщицей Доротеей Гюнтер. Танцы сопровождались звуками своеобразного музыкального ансамбля: различными погремушками, трещотками, бубенчиками, которые надевались на руки и ноги танцоров, разнообразными барабанами, бубнами, металлофонами, ксилофонами, в том числе китайскими и африканскими. Целью занятий было создание танцующего хора. Результатом работы Орфа в Школе Гюнтер явился его знаменитый «Шульверк», первая публикация которого относится к 1930 году.

В начале 30-х годов Орф обращается к крупным вокальным жанрам — хорам и кантатам как в сопровождении нескольких фортепиано и ударных, так и а капелла, а в середине десятилетия приходит к главному своему жанру — музыкальному театру. В течение 15 лет (1936—1951) возникают наиболее известные новаторские сочинения Орфа: сценические кантаты «Кармина Бурана», «Песни Катулла» и «Триумф Афродиты», объединенные им в цикл под общим названием на итальянском языке «Триумфы, театрачьный триптих». Этим заголовком Орф подчеркнул связь своих произведений с различными историческими пластами европейской культуры — от эпохи Возрождения (пышные карнавальные представления, особенно во Флоренции, «Триумфы» Петрарки, триумф Беатриче в последней песне «Божественной комедии» Данте и др.) до античности (триумфы императорского Рима и Древней Греции), объединяя два тысячелетия под знаком торжества гуманизма и естественных человеческих чувств. «Триумфы» противостояли и бесчеловечности фашистского режима, в условиях которого Орф начал работать над ними, и послевоенной разрухе и тревогам «холодной войны», когда они были закончены. Обращенные к массам, «Триумфы» в то же время не принадлежат к массовому развлекательному искусству; сам Орф однажды назвал их постановку — по аналогии с вагнеровским «торжествешшм сценическим представлением» (авторское определение «Кольца нибелунга») — «элитарным сценическим представлением».

В написанных Орфом в 1938—1947 годах трех народных сказочных комедиях — «Луна», «Умница» («История о короле и умной женщине») и «Хитрецы» немало сатирических намеков на фашистский Третий рейх, высмеиваются диктаторский режим, атмосфера страха и раболепия, животные инстинкты нерассуждающей, одураченной толпы. Не случайно в письме в редакцию немецкого любителя музыки сцена бродяг из «Умницы» названа «доказательством духовного сопротивления» композитора нацистскому режиму. Многие сторонники Орфа даже считали, что «ни один немецкий музыкант на немецкой сцене не дал такой поддержки противникам нацизма, как Карл Орф в своих последних работах, появившихся во время злейшего террора». Прямо и непосредственно противостояние тирании воплощено композитором в трагедиях «Бернауэрин» и «Антигона», законченных уже после Второй мировой войны. «Бернауэрин» посвящена памяти одного из героев немецкого Сопротивления, друга Орфа, ученого-этнографа с мировым именем, исследователя немецкой народной песни Курта Хубера, расстрелянного фашистами. Вслед за «Антигоной» в 50-е годы появляются еще две античные трагедии Орфа — «Царь Эдип», где господствует ритмизованная речь и декламация с оркестровым сопровождением, и «Прометей», где ритмизованная речь или речитирование на одной ноте сопровождаются необычными инструментами — арабскими, африканскими, индийскими, японскими, латиноамериканскими ударными. В поздний период творчества Орф обращается и к сценическим духовным произведениями на латыни, которые, подобно «Триумфам», составляют трилогию. Это пасхальное представление «Мистерия о воскресении Христа», рождественское представление «Игра о чудесном рождении Младенца» и ночное бдение о Страшном Суде «Мистерия о конце времени», ставшее последним крупным сочинением композитора (1972).

Умер Орф 29 марта 1982 года в Мюнхене. Он похоронен в баварском монастыре Андекс.

А. Кенигсберг

* * *

Орф — последовательный и принципиальный противник традиционной оперной эстетики, создатель нового типа музыкально-драматического спектакля. С самого начала Орф шел к максимальному сближению музыкального и драматического театров. Его целью был качественно новый синтез музыки, поэтического слова и сценического действия. В пьесах Орфа музыка не автономна, она лишь способствует построению драматургической формы. Функции ее разнообразны: она «дорисовывает» характеры и ситуации, создает фон и придает колорит, регулирует напряжение отдельных сцен, готовит драматические кульминации.

Сценические сочинения Орфа не могут быть названы в полном смысле слова операми. В каждом новом своем сочинении Орф по-разному экспериментирует в сочетании речи и музыки. В «Бернауэрин» и «Умнице» разговорные сцены чередуются с музыкальными. Текст «Сна в летнюю ночь» весь будто пронизан мельчайшими раздробленными частицами музыки. В комедии «Хитрецы» использована лишь ритмизованная речь на фоне ударных инструментов, а музыкальной партитуры в обычном смысле нет. Многочисленные примеры использования в музыкальном театре XX в. неоперных форм Орф находил у своих предшественников: Дебюсси, Стравинского, Мийо.

В музыкальной практике начала XX в. уже сложилось множество переходных форм между оперой и балетом, оперой и ораторией. Подобно Бертольту Брехту, Орф стремился использовать старинные формы культовой драмы и светского народного театра, в том числе и комедию масок, которая имела издавна свою баварскую традицию. В сценических кантатах Орф приближается к нереализованным идеям французского композитора Лесюера, который полтораста лет назад размышлял о соответствии жеста и музыки, о «гипокритической» — актерской музыке, о «мимируемой» симфонии. К этим идеям Орф несомненно пришел через известную и популярную в начале XX в. теорию единства музыки и движения, теорию ритма, выдвинутую швейцарцем Э. Жак-Далькрозом. Жак-Далькроз и его последователи предлагали едва ли вообще осуществимую реформу всего музыкального театра на основе заново воспитанного чувства ритма. Орф, чуждый утопичности и универсализму идей Жак-Далькроза, сумел, однако, создать театральную музыку, заключающую в себе ясный пластический образ, который угадывается и без посредства сцены.

Театр Орфа, сложившийся в 30—40-х гг. под влиянием новаторских тенденций начала XX в., отступает от многих принципов оперного спектакля XIX в. Вместо буквально и однозначно понимаемого сюжета Орф предлагает иносказание, аллегорию, символ. Вместо действия — иллюстрированный «сценическими картинами» рассказ. Вместо динамичной драматургии нарочитую статику контрастных живописных картин. Вместо индивидуализированного образа обобщенный тип или даже маску. Идея нового синтетического спектакля объединяет в Орфе музыканта и поэта-драматурга. Гибкое сочетание элементов музыкального и драматического театра помогает Орфу сохранить полный текст выбранного им литературного источника. Он не приспосабливает словесный текст к сцене, а выбирает, как правило, изначально сценические произведения или сам сочиняет текст пьесы. Одним из сильнейших выразительных компонентов спектаклей Орфа является речь действующих лиц. При этом Орф не остается в рамках одного национального языка. Он использует старобаварский диалект, латынь, древнегреческий, старофранцузский. Национальный колорит речи он ощущает как мощный источник красочности и выразительности.

Орф всегда оригинально трактует пространство сцены. В «Антигоне» и «Царе Эдипе» это орхестра греческой трагедии. «Луна» и «Кармина Бурана» разыгрываются в символическом пространстве «мирового театра», где с наивной наглядностью показаны «движущие силы бытия»: «колесо мироздания», «колесо фортуны» и прочие атрибуты «мирового порядка». Часто Орф вводит прием «сцены на сцене»: внутри его пьес разыгрываются свои спектакли («Хитрецы», «Катулли кармина»). В «Умнице» действие происходит одновременно на двух сценических площадках и создает тем самым острые сюжетные переплетения.

Каждая пьеса Орфа имеет свою особую жанровую специфику. «Луна», «Умница», «Хитрецы», «Сон в летнюю ночь» — сказки, но театрализованы они по-разному. Первые две имеют черты театра марионеток. В двух других тип актера, по замыслу Орфа, должен соответствовать танцующему, поющему, играющему миму древности, который только и может, как универсальный актер, участвовать в создании «синтетического произведения искусства».

Сценические кантаты тоже имеют свои жанровые различия: «Кармина Бурана» — «песнопения с картинами»; «Катулли кармина» — мимический спектакль с пением; «Триумф Афродиты» — «сценический концерт» с декорациями и костюмами. Действующие лица здесь анонимны, как юноши и девушки в «Кармина Бурана», как юноши, девушки и старики в «Катулли кармина». Лишь в драмах («Бернауэрин» и «Антигона») индивидуальная личность персонажа приобретает существенное значение.

К концу 60-х гг. Орф являлся автором пятнадцати репертуарных сценических произведений и создателем широко применяющейся системы музыкального воспитания, которая изучается и частично используется также в нашей стране.

|

|

ВЕРИ́ЗМ — направление в итальянском искусстве конца XIX — начала XX в., характеризующееся изображением быта и переживаний простых людей, правдивостью воспроизведения темных сторон городской и сельской жизни (итальянское vero — истинный, правдивый), тяготением к показу обыденного, прозаического. Наиболее полное выражение веризма в итальянской опере — произведения Р. Леонкавалло (в первую очередь — “Паяцы”, 1892), П. Масканьи (классический образец веризма — его опера “Сельская честь”, 1890) и некоторые, главным образом ранние оперы Дж. Пуччини (“Манон Леско”, 1893; “Богема”, 1896; “Тоска”, 1900; “Мадам Баттерфлай” — “Чио-Чио-сан”, 1904). К представителям этого направления относят также итальянских композиторов У. Джордано, Ф. Чилеа, “веристскими” иногда называют поздние оперы француза Ж. Массне.

Пуччини (Puccini) Джакомо| Ноты | Литература | Фильм | Исполнения | Фотографии |

Было время, когда опера была важнейшим из искусств. За оперными либретто зорко следила цензура. Премьеры опер могли вызвать народные волнения. Каждый уважающий себя джентльмен имел абонемент в оперу. Мелодии только что сочиненных оперных арий тут же пополняли репертуар шарманщиков.

Было время, когда опера была важнейшим из искусств. За оперными либретто зорко следила цензура. Премьеры опер могли вызвать народные волнения. Каждый уважающий себя джентльмен имел абонемент в оперу. Мелодии только что сочиненных оперных арий тут же пополняли репертуар шарманщиков.

Лучшая в мире опера – итальянская. Так считали все до…, ну, скажем, 1850 года. Беллини, Россини, Доницетти, Верди! Почти в каждой европейской столице были театры итальянской оперы, где пели итальянцы. Но национальное самолюбие в европейских странах было уязвлено, и на волне подъема интереса к отечественной культуре появились национальные оперы в Польше, Венгрии, России, Чехии. Особенных успехов добилась немецкая опера, давшая миру Вагнера. «Лоэнгрин» был создан раньше «Травиаты». Мощное наступление немцев не сразу поменяло вкусы публики, но итальянские композиторы поняли его опасность. Верди реформирует свой стиль, расширяя и усложняя роль оркестра, динамизируя музыкальную драматургию. Под этим знаком написана «Аида», и, особенно, последние оперы Верди «Отелло» и «Фальстаф». Верди не стал вторым Вагнером, но это был достойный ответ старого маэстро.

Но Верди неподражаем, а молодые итальянцы хотели реванша, они вознамерились создать новую итальянскую школу, и сочинять оперы, которые были бы не хуже, а лучше Вагнера. Для этого надо взять у Вагнера симфонизацию ткани, непрерывную драматургию, но сохранить итальянский мелос и не витать в грезах богов и рыцарей. Новая итальянская опера начинается в 1889 году с написанной по случаю одноактной оперы — «Сельской чести» Пьетро Масканьи (1863-1945). Следом в 1892 появились «Паяцы» Руджеро Леонковалло(1857-1919). Это направление получило название – веризм.

Энциклопедия определяет: «Веризм — реалистическое направление в итальянской литературе, опере, изобразительном искусстве конца XIX века, для которого характерны:

правдивое изображение повседневного быта бедноты;

внимание к переживаниям героев;

острые драматические коллизии;

подчеркнуто эмоциональный стиль.

В музыке веризм получил известность в оперных произведениях. Героями своих произведений композиторы избирали сельских жителей, бедных горожан, представителей богемы и главное внимание сосредоточивали на житейских драмах, основанных, главным образом, на любовных коллизиях».

Веризм поразил и завоевал весь мир. «Сельская честь» и «Паяцы» мгновенно обошли все оперные сцены мира, да и сейчас постоянно появляются на оперных афишах гораздо чаще, чем музыкальные драмы Вагнера. Но всё оказалось не так, как ожидали. Леонковалло и Масканьи продолжали писать оперы, но ни одна из них не стала популярной и не имела настоящего успеха.

Настоящим гением веризма оказался только Джакомо Пуччини (1858-1924), но он был слишком велик для одного направления, и Пуччини это не только веризм, это гораздо большее. Вслед за «Манон»(1892), «Богемой»(1895) и «Тоской»(1899), в 1903 году он завершает «Мадам Баттерфляй».

Кто бы мог предположить тогда, что это будет последняя великая итальянская опера. Вслед за «Баттерфляй» в творчестве композитора наступает спад, теряется былая продуктивность. Пуччини остался велик. Триада одноактных опер (1917-1918) и, особенно, оставшаяся незавершенной «Турандот» (1921-1924) несомненные шедевры. Но они стоят особняком и не вписываются в многовековую историю итальянской оперы.

Что случилось с итальянской оперой? Наверное, то же, что случилось с оперой вообще. ХХ век веком оперы не был, хотя оперы сочиняли почти все крупные композиторы. Это особая тема, ведь мы сосредоточились лишь на первом десятилетии ХХ века.

Биография Джакомо ПуччиниРано лишившийся отца, Джакомо с детских лет вынужден был зарабатывать на жизнь в качестве певчего в церкви. Четырнадцати лет он получил место церковного органиста. Его импровизации, в которых нередко слышались тосканские народные напевы, а подчас и оперные мелодии, восхищали прихожан, но вызывали недовольство местного духовенства из-за излишней «театральности». Яркой мелодической выразительностью отличались и произведения, написанные юношей под руководством К. Анджелони, в чьем классе он занимался в луккском Музыкальном институте им. Дж. Пачини. Исполнение в 1880 г. мессы, сочиненной к окончанию института, принесло Джакомо первый успех. Осенью того же года он отправился в Милан и, без труда выдержав вступительные экзамены, был принят в консерваторию. Особенно привлекали его уроки композиции у А. Понкьелли, прославившегося оперой «Джоконда». Среди друзей Джакомо — композиторы А. Каталани и будущий автор «Сельской чести» — П. Масканьи.

За время учебы Пуччини написал немало различных произведений; лучшее из них — Симфоническое каприччио, с успехом исполненное на выпускном экзамене в консерватории 14 июля 1883 г. и получившее одобрительные отзывы в прессе. Но композитор чувствовал, что его жанр — не инструментальная, не симфоническая музыка, а музыка для театра, связанная со словом, с жестом, с живым действием на сцене.

Первые 2 оперы — «Виллисы» (1883) и «Эдгар» (1885-88) — еще только подступы к самостоятельному пути в искусстве. Понимая, что основой оперного либретто должна служить сильная жизненная драма, способная взволновать публику, Пуччини уходит в поиски сюжета для новой оперы. Он останавливает свой выбор на «Истории кавалера Де Грие и Манон Леско» А. Прево.

Сочинением, открывшим новый, зрелый период в творчестве Пуччини, стала «Богема», написанная по роману А. Мюрже «Сцены из жизни богемы». Еще до начала работы над «Манон Леско» Пуччини думал об опере «Тоска» на сюжет драмы В. Сарду. После премьеры «Богемы» он вместе со своими постоянными либреттистами Л. Илликой и Дж. Джакозой приступил к разработке сценария. В центре сочинения, как всегда у Пуччини, — любовная драма. Но здесь композитор впервые затрагивает тему борьбы с произволом: главные герои — певица Флория Тоска и художник Марио Каварадосси — гибнут в столкновении с миром тирании.

Мысль написать оперу по пьесе «Гейша» американского драматурга Д. Беласко родилась под впечатлением спектакля, виденного в Лондоне, куда Пуччини ездил летом 1900 г. в связи с постановкой «Тоски» в театре Covent Garden. Правдивый рассказ о трагической судьбе бедной японской девушки Чио-Чиосан, или, как ее называли, мадам Баттерфлай (Мотылек), — глубоко взволновал композитора. «Мадам Баттерфлай» завершает центральный, наиболее интенсивный период деятельности Пуччини — период непрестанных творческих поисков и решений. Она предвосхищает характерный для оперы XX в. тип монодрамы, где все события сосредоточены вокруг главного персонажа.

Образ «маленькой японочки из Нагасаки», утверждающий высокие нравственные идеалы, — самый сложный и многогранный в галерее пуччиниевских женских характеров. Основное внимание композитора направлено на раскрытие душевной драмы Чио-Чио-сан, внешнее сценическое действие в опере почти отсутствует.

Пуччини — один из первых европейских композиторов, обратившихся к японскому сюжету. Чтобы как можно достовернее передать в музыке локальный колорит, он использует подлинные японские напевы, применяет необычные сочетания зсуков, хрупкие, звенящие оркестровые тембры.

Премьера «Мадам Баттерфлай» 17 февраля 1904 г. в миланском театре Ла Скала стала настоящим провалом. Виною тому в немалой степени был допущенный самим Пуччини драматургический просчет, в результате чего II акт оказался слишком растянутым. Через 3 месяца после сделанных автором небольших изменений опера одержала блистательную победу в Брешии. В главной роли выступила молодая украинская певица Соломия Крушельницкая, которая к тому времени уже прославилась как превосходная исполнительница опер Р. Вагнера. Спустя несколько дней она получила в подарок портрет композитора со следующей надписью: «Самой великолепной и очаровательной Баттерфлай».

Успех «Мадам Баттерфлай» упрочил мировую славу Пуччини. Его оперы ставятся повсюду, его имя произносится рядом с именами крупнейших композиторов.

«А как поют индейцы?» — спрашивал себя композитор, посмотрев в Нью-Йорке драму Беласко «Девушка с Золотого Запада» из жизни калифорнийских золотоискателей. Лучше всего автору удались сильные драматические сцены, где раскрываются характеры главных героев. Существенное место отведено жанровым эпизодам, в которых благодаря тонко вплетенным в музыку джазовым элементам, интонациям и ритмам негритянского и индейского фольклора ярко запечатлен своеобразный быт «дикого Запада». Премьера «Девушки с Запада» в Нью-Йорке 10 декабря 1910 г. проходила в атмосфере сенсации, но популярности своих предшественниц опера не достигла.

Пуччини явился последним представителем итальянской оперной классики. Чуткий к веяниям эпохи, он постоянно искал пути обновления художественно-выразительных средств оперы. Его творчество оказало заметное воздействие на развитие европейской оперы XX столетия. Верный традициям реалистического искусства, художник-гуманист, Пуччини, создал бессмертные произведения, которые навсегда вошли в сокровищницу мировой музыкальной культуры.

Черты стиля Джакомо ПуччиниОперный композитор в полном смысле слова, Пуччини считается подлинным продолжателем традиций Верди в итальянском музыкальном театре. Вместе с тем его художественный мир отличается от мира Верди, будучи сформированным в другой исторический период.

Это период fin de siecle (конца века — франц.), отличавшийся и в Италии поверхностным спокойствием и поисками внешних украшений, был отмечен начавшимся кризисом, который ещё больше обостряла упорно развивавшаяся наука (в особенности марксизм и психоанализ). Пуччини явился выразителем различных идеологических течений и настроений, которые он со всем своим редкостным драматическим чутьём сумел использовать и слить воедино с мастерством и постоянным обновлением выразительных средств (достигнутым также отчасти композиторами других стран, создавшими передовой музыкальный язык, — прежде всего Массне, Дебюсси и другими), до такой степени влившись в поток общеевропейского искусства, что его могли обвинять в уклонении от «национального искусства» ради пресного, хотя и хорошо разработанного «интернационального жанра».

Вкус к живописи, воссоздающей определённую среду (с примечательными обращениями к экзотике), хроматизм, восходящий к Вагнеру и импрессионизму, «сумеречничество» (от итал. crepuscolarismo — направление в итальянском театре конца XIX века) и декаденство, выразившиеся в постоянной меланхолии, с которой порой удачно контрастирует блистательное веселье вставных номеров, мрачное освещение реальности в согласии с приёмами натурализма и веризма, склонность к «слёзной комедии» — таковы наиболее явные компоненты опер Пуччини, облечённые в цельный музыкальный язык, в котором откровенно выразилась и сама его личность. Все выразительные средства без всяких изысков передают суть латинской души, чувственной и страстной в выражении горя и радости, жаждущей излиться в мелодичном пении, так, как это было у великих оперных композиторов-итальянцев XIX века, то есть естественно и непосредственно. Именно благодаря мелодизму и достижениям в вокальной области Пуччини намного опережает других своих современников. Хотя его личность ярко проявилась в свойствах гармонической палитры и в искусной оркестровке (пластичной и строго архитектоничной, но при этом не чуждой эскизности, импровизации), именно человеческому голосу доверяет он задачу выразить свою душу: от гибкого речитатива (так называемого «пения говорком») до вопля и рыдания или бескровной кантилены, преодолевающих напряжение мелодической дуги с сильно взлетающими, подобно буквицам, зубцами. Тщательный и методичный резчик, Пуччини всегда проявлял неудовлетворённость сделанным. Он основательно работал над своими сочинениями и затем вносил в них многочисленные поправки.

Театральный талант Пуччини проявился также в выборе и разработке либретто, к которым он относился с большим интересом, вполне понятным, если учесть значение сюжетов в его операх. Почти все сосредоточенные вокруг женского образа и пропитанные звуковой атмосферой с явными изобразительными намерениями, эти сюжеты свидетельствуют о безупречной технике развития событий и раскрытия судеб и психологии главных действующих лиц, рядом с которыми Пуччини ставит удачных, оригинальных второстепенных персонажей. За исключением единственной великолепной оперы-буффа, «Джанни Скикки» (свидетельствующей о влиянии «Фальстафа» Верди), другие его наиболее типичные произведения заканчиваются трагедией или отягощены её грузом, поскольку любовь, эта великая прядильщица опер Пуччини, обречена стать своего рода искупительным наказанием. Быть может, в «Турандот» композитору удалось бы преодолеть эту тягостную необходимость, создав образ ледяной принцессы, поддавшейся чувству страсти и любви. Но опера обрывается, словно иначе и быть не может, на самозаклании маленькой Лю, жертвующей своей любовью и жизнью ради счастья любимого человека. (Единственное исключение — счастливая любовь Минни, девушки с Запада, но она обретает её ценой резкого отказа от главной роли, от своей реальной сущности.)

Конец формы

А. Берг - один из классиков музыки XX в. - принадлежал к так называемой нововенской школе, сложившейся в начале столетия вокруг А. Шенберга, куда входили также А. Веберн, Г. Эйслер и др. Берга, как и Шенберга, принято относить к направлению австро-немецкого экспрессионизма (причем к его наиболее радикальной ветви) благодаря его поискам крайней степени выразительности музыкального языка. Оперы Берга в связи с этим называли "драмами крика". Берг явился одним из характерных выразителей ситуации своего времени - трагически-кризисного состояния буржуазного общества периода первой мировой войны и годов, предшествующих наступлению в Европе фашизма. Его творчеству присущи социально-критический настрой, обличение цинизма буржуазных нравов, подобно фильмам Ч. Чаплина, острое сочувствие "маленькому человеку". Ощущение беспросветности, тревоги, трагизма типично для эмоциональной окраски его сочинений. Вместе с тем Берг - вдохновенный лирик, сохранивший в XX в. романтический культ чувства, в такой степени свойственный прошедшему XIX столетию. Волны лирических нарастаний и спадов, широкое дыхание большого оркестра, заостренная экспрессия струнных инструментов, интонационная напряженность, пение, насыщенное множеством выразительных нюансов, составляют специфику звучания его музыки, и эта полнота лирики противостоит безнадежности, гротеску и трагизму.

Берг родился в семье, где любили книги, увлекались игрой на рояле, пением. Старший брат Чарли занимался вокалом, и это дало повод юному Альбану сочинять многочисленные песни с сопровождением фортепиано. Желая получить профессиональное образование по музыкальной композиции, Берг стал обучаться под руководством Шенберга, пользовавшегося репутацией педагога-новатора. Он учился на классических образцах, приобретая в то же время умение использовать новую технику для новых типов выразительности. Собственно обучение длилось с 1904 по 1910 г., в дальнейшем это общение переросло в теснейшую творческую дружбу на всю жизнь. Среди первых самостоятельных по стилю сочинений Берга - Соната для фортепиано, окрашенная мрачным лиризмом (1908). Однако первые исполнения сочинений не вызывали сочувствия слушателей; у Берга, так же как у Шенберга и Веберна, возникал разрыв между их левыми устремлениями и классическими вкусами публики.

В 1915-18 гг. Берг служил в армии. По возвращении он принимал участие в работе Общества частных исполнений, писал статьи, был популярен как педагог (к нему обращался, в частности, известный немецкий философ Т. Адорно). Произведением, которое принесло композитору всемирное признание, стала опера "Воццек" (1921), премьера которой (после 137 репетиций) состоялась в 1925 г. в Берлине. В 1927 г. опера была поставлена в Ленинграде, и автор приезжал на премьеру. На его родине исполнение "Воццека" вскоре было запрещено - мрачная атмосфера, порождавшаяся ростом немецкого фашизма, трагически сгущалась. В процессе работы над оперой "Лулу" (по пьесам Ф. Ведекинда "Дух земли" и "Ящик Пандоры") он увидел, что о ее постановке на сцене не может быть и речи, произведение осталось незаконченным. Остро ощущая враждебность окружающего мира, Берг написал в год смерти свою "лебединую песню" - Концерт для скрипки "Памяти ангела".

За 50 лет своей жизни Берг создал сравнительно немного произведений. Наиболее знаменитыми из них стали опера "Воццек" и Концерт для скрипки с оркестром; много исполняются также опера "Лулу; Лирическая сюита для квартета" (1926); Соната для фортепиано; Камерный концерт для фортепиано, скрипки и 13 духовых инструментов (1925), концертная ария "Вино" (на ст. Ш. Бодлера в переводе С. Георге - 1929).

В своем творчестве Берг создал новые типы оперного спектакля и инструментальных произведений. Опера "Воццек" была написана по драме Г. Бюхнера "Войцек. В мировой оперной литературе не было примера сочинения, героем которого стал маленький, забитый человек, действующий в повседневной обстановке, вычерченный со столь же поразительной рельефностью" (М. Тараканов). Денщику Воццеку, над которым куражится его капитан, проводит шарлатанские опыты маньяк-доктор, изменяет единственное дорогое существо- Мари. Лишившись последней надежды в своей обездоленной жизни, Воццек убивает Мари, после чего и сам гибнет в болотной топи. Воплощение такого сюжета стало актом острейшего социального обличения. Сочетание в опере элементов гротеска, натурализма, возвышающей лирики, трагических обобщений потребовало разработки новых типов вокального интонирования - различных видов речитатива, приема, промежуточного между пением и речью (Sprechstimme), характерных интонационных изломов мелодии; гипертрофии музыкальных черт бытовых жанров - песни, марша, вальса, польки и др. с сохранением при этом широкого полнозвучия оркестра. О соответствии в "Воццеке" музыкального решения идейному замыслу писал Б. Асафьев: ..."Я не знаю иной современной оперы, которая сильнее, чем "Воццек", подкрепила бы социальное предназначение музыки как непосредственного языка чувств, особенно при таком изумительном сюжете, как драма Бюхнера, и при таком умном и проницательном охвате сюжета музыкой, как это удалось сделать Бергу".

Концерт для скрипки с оркестром стал новой ступенью в истории этого жанра - ему придан трагический характер реквиема. Концерт был написан под впечатлением смерти восемнадцатилетней девушки, поэтому он получил посвящение "Памяти ангела". Разделы концерта отражают образы короткой жизни и быстрой смерти юного существа. Прелюдия передает ощущение зыбкости, хрупкости и некоторой отрешенности; Скерцо, символизирующее радости жизни, построено на отзвуках вальсов, лендлеров, содержит народную каринтийскую мелодию; Каденция воплощает крушение жизни, приводит к яркой экспрессионистической кульминации сочинения; Хоральные вариации ведут к очищающему катарсису, который символизирует цитата хорала И. С. Баха (из духовной кантаты № 60 Es ist genug).

Творчество Берга оказало огромное влияние на композиторов XX в. и, в частности, на советских - Д. Шостаковича, К. Караева, Ф. Караева, А. Шнитке и др.

| Латинская транскрипкия: [berg alban] → БЕРЕЗОВСКИЙ Максим Созонтович ( 27 X 1745(?), Глухов - 2 IV 1777, Петербург) Творчеств |

Альбан Берг (Berg)

(9 II 1885, Вена - 24 XII 1935, там же)

Родился 9 февраля 1885 г. в Вене, в семье коммерсанта из Нюрнберга. Он рано проявил музыкальную и литературную одаренность, но не получил систематического музыкального образования. Около 1900 г. начал сочинять музыку, а в 1904 г. его учителем композиции стал Арнольд Шёнберг. Берг в то время был мелким чиновником муниципалитета. Учение у Шёнберга продолжалось до 1910 г. Далее Берг целиком посвятил себя музыкальному творчеству. Зимой он жил в Вене, зарабатывая уроками композиции, летом — в Австрийских Альпах, занимаясь исключительно сочинением. Он умер в возрасте 50 лет, 24 декабря 1935 г., оставив сравнительно небольшое музыкальное наследие, так как работал медленно, с большой требовательностью к себе.

Первые творческие опыты Берга еще сохраняли следы влияния Вагнера, а также Малера. Разделяя теоретические принципы своего учителя, Берг не отрицал традиционных симфонических и оперных форм и свободно сочетал двенадцатитоновую технику Шёнберга с приемами и средствами тональной музыки. В 1914 г. Борг увидел на сцене драматического театра пьесу «Войцек» (У Берга имя героя в иной транслитерации (Воццек).), созданную Георгом Бюхнером в начале XIX в. Автор пьесы — ученый, поэт, революционер и философ — умер в возрасте 24-х лет, оставив эту свою пьесу в карандашных набросках (она была восстановлена через 40 лет после смерти автора). Произведения Бюхнера, «открытые» по-настоящему лишь в XX в., оказались чрезвычайно близкими современности не только своей социально-критической направленностью, но и строем речи, напряженным драматизмом, психологической глубиной и многозначительностью образов. Берг создал на основе пьесы Бюхнера музыкальную драму исключительной трагедийной силы, произведение одновременно реалистическое, натуралистическое, сатирическое и философское. Жестокий казарменный быт, душная атмосфера провинциального городка и разыгравшаяся в нем кровавая трагедия показаны в кинематографически-кратких кадрах как «процесс отупения и озверения человека под давлением до кошмара жуткой обывательщины» (И. Глебов (Б. В. Асафьев). Крженек и Берг как оперные композиторы, «Современная музыка», № 17—18, 1926, стр. 185.). Сложные психологические ситуации развиваются напряженно и быстро. Контрасты поражают и не дают задерживаться на отдельных сильных впечатлениях. Опера Берга, при всей новизне ее музыкального языка и смелости драматургических приемов, была понята современниками и оценена по достоинствам и в Европе, и за ее пределами. Она ставилась и в СССР. В 1927 г. Б. Асафьев назвал ее «жутким зеркалом эпохи» и «правдивейшим документом современности». «Воццек» составил целую эпоху в жизни музыкального театра. Как социальная драма, как бытовая драма характеров эта опера опирается на многие известные произведения XIX и начала XX в.: оперы Верди, Пуччини, на «Кармен» Бизе и «Пиковую даму» Чайковского, на принципы вагнеровского оркестрового письма, речитативную технику, идущую от «Пеллеаса и Мелизанды» Дебюсси, от «Лунного Пьеро» Шёнберга. Берг вводит также приемы стилизации традиционных форм, полифонических и сонатно-симфонических, следуя, таким образом, неоклассической тенденции, проявлявшейся почти одновременно у Ф. Бузони, И. Стравинского, П. Хиндемита. В свою очередь «Воццек» оказал сильнейшее влияние на современное оперное творчество (произведения Б. Бриттена, Фр. Пуленка, X. В. Хенце и др.). Для своего времени правомерным было стремление критики отнести оперу Берга к драматургии экспрессионизма; она действительно созвучна произведениям немецко-австрийского «левого» экспрессионизма, проявившегося в драмах Фр. Верфеля, Э. Толлера, В. Хазенклевера.

Альбан Берг окончил свою оперу в апреле 1921 г. В 1923—1924 гг. дирижер Г. Шерхен исполнял симфонические фрагменты из оперы в концертном зале с огромным успехом. Театральная премьера состоялась 14 декабря 1925 г. в Берлине (дирижер Эрих Клайбер), в Государственной опере и вызвала недовольство и нападки реакционной критики. В 1926 и 1927 гг. последовали премьеры в Праге и Ленинграде. До конца 1936 г. «Воццек» был поставлен в 29 городах 166 раз на немецком, чешском, русском, французском языках, а легенда о непреодолимых трудностях, о неисполнимости этой партитуры была практически опровергнута: «Воццек» стал чуть ли не самой часто исполняемой современной оперой.

Вторая опера Берга «Лулу» создавалась на сюжетной основе двух трагедий Франка Ведекинда («Дух земли» и «Шкатулка Пандоры»). Лишь два акта этого сочинения закончены в партитуре. Остальное осталось в набросках. При жизни композитора исполнялась лишь симфоническая сюита из «Лулу». Премьера восстановленной оперы состоялась в 1937 г. в Цюрихе.

Берг — автор ряда вокальных сочинений, фортепианной сонаты, струнного квартета, камерного концерта для скрипки и фортепиано с духовыми инструментами, «Лирической сюиты» для струнного оркестра и скрипичного концерта (последнее и наиболее популярное из инструментальных сочинений Берга).

|

|

Действие оперы происходит в Германии в 1836 году.

Воццек — бедный и бесправный солдат. У него есть внебрачный сын от Мари, за связь с которой его упрекает офицер. У Воццека случаются страшные галлюцинации — ему видятся отрубленные человеческие головы и адский огонь. Честолюбивый врач, заинтересовавшись его случаем и признав Воццека душевнобольным, предлагает ему деньги за участие в исследованиях.

Тем временем у Мари начинается роман с тамбурмажором. Вернувшись от врача, Воццек застаёт Мари с новыми подаренными серьгами, но она рассказывает ему, будто нашла их. Всё же ему намекают на измену Мари, и он пытается добиться от неё признания. Отрицая всё, она произносит: «Уж лучше нож в грудь…» Воццек укрепился в своих подозрениях, к тому же его начинает преследовать мысль о ноже.

Как-то около трактира он видит, как Мари и тамбурмажор танцуют, и Воццеком овладевают ревность и отчаяние. Он слышит выкрики местного дурака «Я чую кровь… я чую кровь!» Той же ночью в казарме пьяный тамбурмажор дразнит его, и начинается драка. Воццек ранен, он не появляется у Мари несколько дней.

Спустя некоторое время Воццек и Мари в сумерках идут по лесной дороге, ведущей к пруду, ими владеет напряжённое и мрачное состояние. Воццек неожиданно ударяет Мари ножом и убегает. Он появляется в трактире, но люди замечают кровь на его одежде, и Воццек снова убегает. Он бросает нож далеко в пруд, и заходит в воду сам, чтобы отмыться. Ему видится, будто вода стала кровью. Воццек начинает тонуть, его крики слышит проходящий мимо капитан, но спешит поскорее убраться.

На следующее утро дети кричат, что у пруда найден труп женщины. Они бегут туда, и сын Мари и Воццека, не понимая происходящего, бежит вместе с ними.

Первая опера Альбана Берга, работа над которой началась в 1914 году и продолжалась до апреля 1922 года (первый акт был закончен лишь летом 1919), частично основана на личных впечатлениях композитора от военной службы во время Первой мировой войны.

Опера является характерным экспрессионистским сочинением. Музыка ее атональна, в ней использованы особо острые выразительные средства темброво-ритмического порядка, напряжённые сценические ситуации и поэтические тексты[2].

Сам композитор говорил: «Я никогда не ставил себе задачу реформировать структуру оперы через посредство „Воццека“… Я просто хотел написать хорошую музыку»[3].

Премьера оперы состоялась 14 декабря 1925 года в Берлинской государственной опере.

До конца 1936 года «Воццек» был поставлен в 29 городах 166 раз на немецком, чешском, русском и французском языках.

Впервые в СССР «Воццек» был поставлен в 1927 году. Главную партию исполнял бас-баритон Михаил Бочаров, чья работа получила высокую оценку специалистов. Например, Борис Асафьев писал: «Воццек в передаче Бочарова — артиста чуткого и вдумчивого — фигура незабываемая… Отдельные удачные подробности в роли — повороты, жесты, ходьба, интонации — немыслимо перечислять, но из них-то и складывается, как из „бросков“ и „клочков“, меткий и характерно нервный облик Воццека — Бочарова»[4].