Открытый урок - практикум «Живая физика»

Показательный урок для 7, 8, 9, класса для развития демонстрационных умений и навыков.

Учитель: Орлова Алёна Юрьевна, учитель физики и математики МОУ СШ № 39 Дзержинского района г. Ярославля, стаж работы 2 года.

Цель урока: продемонстрировать доступность демонстрационно-лабораторного процесса, расширить информационно – техническую и цифровую базу для демонстраций и популяризировать физику как предмет.

Задачи:

1) образовательные: совершенствование навыков работы с лабораторным демонстрационным оборудованием;

2) развивающие: развить умение видеть и объяснять причинно-следственные связи, применять физические знания для объяснения физических опытов, приводить примеры подобных опытов из повседневной жизни, развить логическое мышление;

3) воспитательные: продолжить воспитывать графическую и физико-математическую культуру речи ученика, помочь правильно использовать физико-математическую терминологию.

Вспомогательное техническое оснащение и лабораторное оборудование:

Проекционное оборудование (компьютер и проектор);

Комплект цифровой лаборатории:

Вспомогательное оборудование (штативы, линейки, груз на 1 кг, нитки, плотная леска, , шурупы на 10 мм, объективы и оптические призмы, источник света, оптический экран, модель ускорения свободного падения, стальной шарик, и тд).

Используемая литература:

Учебники из УМК Пёрышкина 7-9 классы, методические рекомендации по применению цифровой лаборатории, дидактические материалы к проведению уроков Гернштельд С.С. вспомогательные материалы по методике проведения уроков физики и личные рекомендации доцента кафедры Физики и икт ФМФ ФГБУ ВПО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, Жусь Галины Васильевны.

Ход урока:

| Этап урока | Методы и приемы обучения | Формы учебного взаимодействия | Действия учителя |

| Орг. момент |

| Фронтальная | Уточняется количество учеников в классе, записывается тема урока, разъясняется план работы на весь урок. |

| Актуализация знаний | Целеполагание и постановка задач. Систематизировать имеющиеся у учащихся знания: почему физика - это наука о природе, какое место занимает лабораторный опыт в физической системе, необходимость демонстрационного процесса в ходе изучения физики. |

| Вступительное слово учителя. Предлагается ответить на ряд вопросов: На какие главные вопросы отвечает Физика? Возможно ли с помощью подручных средств организовать и продемонстрировать физический опыт? Что интереснее для вас – наблюдать за демонстрацией, или делать все своими руками? Сейчас мы предлагаем вам перейти к одному из важных этапов нашего урока, а именно разбиться на группы и проследовать к рабочим демонстрационным зонам для наблюдения за лабораторными опытами. В этом мне помогут ученики 9 –х классов. Которые сегодня являются ассистентами для лабораторных опытов. Так же начнем мы сегодня с двух работ, которые стали развиваться в качестве научных. Относятся они к разделам механики и оптики. Поэтому для начала ответим на несколько вводных вопросов.

|

| Практический этап | Практическое использование демонстрационного оборудования сначала ассистентами, а затем и самими школьниками | Групповая | Распределение детей на группы для демонстрации опытов. Зоны действия групп: 1) модель ускорения свободного падения; 2)инерция+оптика 3) момент сил, центр тяжести. |

| Рефлексия | Письменный опрос с дальнейшей обработкой данных результатов | Индивидуальная | Детям вручаются карточки с тремя вопросами: 1) понравился ли вам урок? 2) самый запоминающийся опыт? 3) помог ли данный урок ответить на ваши вопросы? (Если нет, то что бы вы хотели увидеть или какое явление хотели бы объяснить?) |

| Подведение итогов |

| Фронтальная | Физика – это наука о природе, об этом мы с вами говорили на самых первых уроках. Но что это за природа к которой нельзя прикоснуться руками? Сегодня мы практически показали вам что любой физический закон можно потрогать, увидеть своими глазами, сделать самому. Я очень надеюсь, что данный урок поможет вам как опорный для изучения физики и для подержания интереса к этому предмету. |

| Домашнее задание |

|

| Описать один из самых запомнившихся опытов. Сделать схематический рисунок и описать ход опыта. |

Приложение 1. Объяснение модели ускорения свободного падения и ее практическое значение.

Приложение 1.

ПОЧТИ АНЕКДОТ !

Парижский физик Ленорман, живший в 18 веке, взял обычные дождевые зонты, закрепил концы спиц и прыгнул с крыши дома. Затем ободренный успехом он изготовил уже специальный зонт с плетеным сиденьем и кинулся вниз с башни в Монпелье. Внизу его окружили восторженные зрители. Как называется ваш зонт? Парашют! - ответил Ленорман( буквальный перевод этого слова с французского - "против падения").

Ускорение свободного падения на Земле

приблизительно равно :g = 9,81м/с2.

Ускорение свободного падения всегда направлено к центру Земли.

Вблизи поверхности Земли величина силы тяжести считается постоянной, поэтому свободное падение тела - это движение тела под действием постоянной силы. Следовательно, свободное падение - это равноускоренное движение.

Вектор силы тяжести и создаваемого ею ускорения свободного падения направлены всегда одинаково.

Все формулы для равноускоренного движения применимы для свободного падения тел.

Величина скорости при свободном падении тела в любой момент времени:

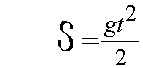

Перемещение тела:

В этом случае вместо ускорения а, в формулы для равноускоренного движения вводится ускорение свободного падения g =9,8м/с2.

В условиях идеального падения падающие с одинаковой высоты тела достигают поверхности Земли, обладая одинаковыми скоростями и затрачивая на падение одинаковое время.

При идеальном свободном падении тело возвращается на Землю со скоростью, величина которой равна модулю начальной скорости.

Приложение 2. Получение четкого изображения источника света с помощью объектива.

Как правило работу объектива сильно недооценивают. Да и вообще что такое объектив? Это система линз, позволяющих четко приблизить или удалить объект. Вспоминаем, что линзы бывают двух типов: рассеивающие свет и собирающие свет в одну точку. Так вот объектив это система собирающих линз, способная четко передать изображение объекта. Это происходит за счет прохождения света через линзы. Но как увидеть сам источник света? Например, лампочку? Как увидеть ее очертания, если она теряет вид из-за яркости излучения?

Это поможет сделать система призм. Попробуем получить изображение диода в телефоне сначала с помощью двух призм.

А теперь проделаем все тоже самое с помощью объектива обычного и с ультрафиолетовой пленкой. Как вы видите, изображение получилось растроеным. Это говорит о том, что данная система состоит из 3-х линз, каждая из которых проецирует сам источник на экран.

Приложение 3. Доказательство вращения Земли вокруг своей оси с помощью маятника Фуко.

Мне понадобится для проведения эксперимента: Плоская устойчивая поверхность, прочная веревочка или леска, груз, массой 1-2 килограмма, крючок, линейка или палочка длиной около 15-20 см., фонарь с расчерченным приборным стеклом.

Для проведения эксперимента собираем модель установки маятника Фуко (длинный маятник приводим в состояние устойчивого равновесия).

Взявшись за шарик, отклонил его на 20см, затем отпустил. Маятник качается прямо над линейкой.

Направлений качаний маятника не меняется. Он по-прежнему колеблется вдоль линейки. Со временем из – за вращения Земли маятник начинает медленно поворачивать почасовой стрелке.

Свободно колеблющийся маятник всегда качается в одном и том же направлении, не зависимо от ориентации его опоры.

На самом деле изменялась ориентация поверхности Земли включая здания, деревья, горы и океаны. Движется все кроме плоскости колебаний маятника.

Приложение 4. Инерция покоя и инерция движения в стакане с песком.

Инерция покоя.

Положить на лист бумаги шарик от автомобильного подшипника, мяч или деревянный игрушечный шар, добиться, чтобы при выдёргивании бумаги шарик оставался на прежнем месте. Испытать такой приём: ударом пальца выбивать бумагу, держа её свободный конец в другой руке.

Вывод: при выдергивании листа бумаги сила трения настолько мала, что шарик не успевает получить от листа бумаги силу, необходимую для начала движения.

Инерция движения в стакане с песком.

Движение по инерции - движение тела при отсутствии действия на него других тел. Возьмем стакан с песком и положим его на дно стакана. Засыплем песком и без помощи рук попробуем извлечь его на поверхность песка. Постоянно встряхивая стакан, увидим, что шарик при резком встряхивании по инерции будет оставаться на своем месте, а песок будет заполнять пустую полость под шариком, таким образом вытесняя его на поверхность.

Приложение 5. Смещение центра тяжести.

Для гимнаста, делающего стойку, перекладину можно считать осью вращения. При отклонении его центра тяжести в сторону от вертикали, проходящей через ось, возникает вращающий момент М = F ∙ d (где d – плечо силы), удаляющий гимнаста от положения равновесия, которое, следовательно, является неустойчивым. В положении устойчивого равновесия центр тяжести тела расположен ниже оси вращения, например, у висящего на руках гимнаста, а канатоходец поддерживает положение равновесия, смещая часть своего тела, например руку или ногу, в сторону, противоположную той, куда он начинает падать. В цирке для поддержания равновесия канатоходцы используют большой веер или длинный шест, увеличивая тем самым плечо силы, чтобы при равных моментах уменьшить модуль самой силы, а иногда создают устойчивое равновесие специально занижая центр тяжести, прикрепляя к велосипеду, движущемуся по канату, трапецию с сидящим на ней человеком, свисающую ниже каната (т.е. точки опоры велосипеда). В последнем случае центр тяжести ниже точки опоры и равновесие устойчивое. 2). У разных стилей боевых искусств есть общие принципы, основанные на законах статики, а, следовательно, и самой природы. Один из таких принципов – естественная сбалансированность движений. Ритм большинства движений боевых искусств разбивается на счёт раз-два. На счёт «раз» происходит подготовка к выполнению движения, на счёт «два» сконцентрированная энергия вкладывается в выполняемое движение (если в классе кто-либо из учащихся занимается в секции и захочет продемонстрировать такой ритм движений, то он предупреждается заранее). Такой ритм используется при отработке движений: на счёт «раз» рука со стороны ударной ноги выводится вперёд, корпус скручивается, ударная нога поднимается на носок. Вторая рука чуть согнута, на достаточно низком уровне. Корпус находится в равновесии относительно центра тяжести. На счёт «два» поднимается колено ударной ноги, нога разгибается по направлению к цели, а опорная нога естественно поворачивается на 45-900. Одновременно рука со стороны ударной ноги отдёргивается назад, а вторая рука естественным движением выводится вперёд. Бёдра двигаются вперёд, а верхняя часть корпуса слегка отклоняется назад. При выполнении всех этих движений сохраняется устойчивое равновесие относительно центра тяжести тела, которое определяет устойчивость стоек и подвижность при перемещениях. В некоторых стилях предпочтение отдаётся низким и широким стойкам, повышающим устойчивость. В других стилях практикуются высокие стойки, направленные не на сохранение равновесия, а на увеличение подвижности.

Перейдем к главному. Как заставить обычную спичку стоять на Тонкой леске? Или как поставить карандаш на самый кончик грифеля так, чтобы он не упал, или уравновесить обычную спичку? Продемонстрируем с помощью заготовок.

Список литературы:

1. . Занимательные опыты по физике в 6-7 классах средней школы. Л.А.Горев. М.: “Просвещение”, 1985.

2. Занимательная физика. Я.И. Перельман. М.: “Наука”, 1991.

3. Сборник по методике и технике физического эксперимента. Под ред. Н.В. Алексеева. М.: “Учпедгиз”, 1960.

4. Теория и методика обучения физике в школе. Общие вопросы. Под ред. С.Е.Каменецкого, Н.С.Пурышевой. М.: “Академия”, 2000

5. Т.И.Трофимова. “Курс физики”, изд. “Высшая школа”, М., 1999г.

6. Методическая литература по курсу физика WWW.METODIST.RU

7. Сборник физических законов “закон Бернулли” WWW.ADNET.RU