Физико-математический турнир «Хочу всё знать».

Цель урока: стимулировать познавательную активность учащихся, воспитывать устойчивый интерес к изучению математики, учить логически рассуждать.

Ведущий:

Чтоб водить корабли,

Чтобы в небо взлетать,

Надо много уметь,

Надо многое знать.

И при этом, друзья,

Вы смекайте-ка,

Важны физика,

Математика!

Почему корабли

Не садятся на мель,

А по курсу идут

Сквозь туман и метель!

Потому что, друзья,

Вы смекайте-ка,

Рядом физика,

Математика!

Чтоб врачом, моряком

Или летчиком стать.

Надо физику и

Математику знать.

Сегодня, друзья, мы проводим физико-математический турнир «Хочу всё знать». В результате увлекательного путешествия нам предстоит узнать много нового и интересного, а двум командам проявить находчивость и смекалку, используя, конечно же, свои физико-математические знания.

Первая станция – «Историческая».

Учащиеся подготовили небольшие сообщения. Они расскажут о зарождении дробей в Египте, Вавилоне, Древнем Риме.

1.С древних времен людям приходилось не только считать предметы, но и измерять длину, площади, вести расчеты за купленные проданные товары. Не всегда результаты измерения или стоимость товара удавалось выразить целым числом. Так появились дроби.

2.Вавилоняне пользовались шестидесятеричными дробями, знаменателями которых являлись 60, 602, 603 и так далее.

3. Римляне пользовались дробями со знаменателем 12. 1/12 называли унцией.

Римский оратор и писатель Цицерон говорил, что без знаний дробей никто не может признаваться знающим арифметику. А у немцев сохранилась такая поговорка: «попасть в дроби», что означает попасть в трудное положение.

4. В русском языке слово «дробь» появилось в 8 веке, оно происходило от глагола «дробить» - разбивать на части, ломать. В первых учебниках математики ( в 17 веке ) дроби так и назывались «ломаные числа».

5.Современное обозначение дробей берет свое начало в Древней Индии; его стали использовать и арабы, а от них в 12 -14 веках оно было заимствовано и

европейцами.  записывали , 2

записывали , 2 - .

- .

6.Заслуга в развитии учения о десятичных дробях принадлежит Джемшиду Ал-Каши. Систему десятичных дробей он описал в книге «Ключ к арифметике», в 1427 году.

7.В России учение о десятичных дробях изложил Леонтий Филиппович Магницкий в 1703 году в первом учебнике математики.

8.Слово «дробь» ввел Леонардо Пизанский, итальянский купец и путешественник. Слова «числитель» и «знаменатель» - Максим Плануд, греческий монах, ученый-математик. Запятую, как знак дробности, ввел знаменитый математик, физик и астроном Кеплер.

А теперь от каждой команды приглашаются учащиеся 5-6 классов для решения заданий, содержащих дроби.

+

+  =

=  + 1

+ 1 =

=

1  +

+  = 5 -

= 5 -  =

=

3 +  = 3 -

= 3 -  =

=

5 +  = 5 -

= 5 -  =

=

3 +  = 3 + 1

= 3 + 1 =

=

Какую дробь надо записать в пустой клетке:

Вторая станция – «Физическая»

Все вы, наверное, знаете поговорку «Смекалка на войне помогает вдвойне».

• Китайский генерал Хань-Чинь около 300 лет до Рождества Христова, осаждая город-крепость Вейань-Конг, решил сделать под нее подкоп. Но для этого нужно было точно измерить расстояние до стены города, к которой нельзя было подойти, ибо с нее посылали тучи стрел и метали камни. Пораздумав, генерал приказал изготовить небольшую рамку из бамбука, на которую наложить лист бумаги и прикрепить его; потом привязать к «аппарату» конец большого клубка веревки и пустить по ветру, который дул в сторону крепости.

Вопросы. Какой «аппарат» сконструировал генерал? Какие силы приводили его в движение? Как он хотел измерить расстояние до стены города с помощью своего устройства, зная высоту стены?

(Ответ. Генерал сконструировал по нынешним понятиям обыкновенный змей. Его поднял и двигал поток воздуха — ветер. За счет его кинетической энергии совершалась работа по разматыванию веревки. Как только змей долетел до стены города, разматывание веревки прекратили; на ней, вероятно, сделали отметку. Если змей взлетел прямо на верхнюю кромку стены, то, смотав веревку, а затем измерив отмеченную ее часть, к которой был привязан змей, советники генерала могли определить расстояние до стены.)

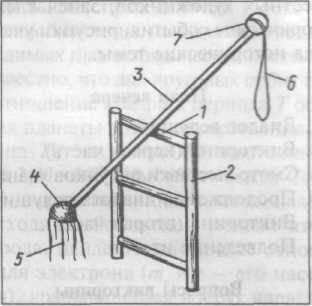

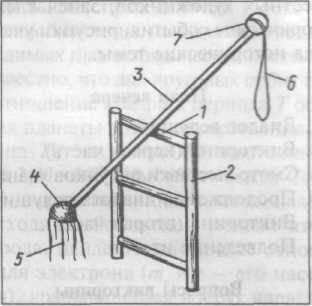

• В работах арабского ученого аль-Тарсусна, относящихся к 1187 г., есть подробное описание «мифического» оружия (см. рис.).

К горизонтальной части / вертикально стоящей рамы 2 высотой 3 м прикреплен пятиметровый шест 3. К его более короткой части, снабженной небольшим противовесом 4, привязано несколько веревок 5, за которые 10—12 воинов тянули шест вниз. Длинную часть шеста удерживал при помощи петли 6 сильный воин. Петля одновременно удерживала камень-снаряд 7.

Вопросы. Что, с точки зрения физики, представляла собой подвижная часть этого устройства? Какие физические названия вы дадите его составляющим? Как запускали «снаряд» таким орудием? Какую машину древности описал арабский ученый?

(Ответ. Подвижная часть 3 устройства — рычаг. Место соприкосновения шеста с перекладиной / — точка опоры; короткая и длинная части шеста — плечи рычага; противовес 4 и тяга нескольких воинов за веревки 5 обеспечивали одну силу, действующую вниз, а натяжение петли 6 сильным воином — вторую силу, тоже действующую вниз.

Когда натяжение достигало максимума, верхнюю петлю отпускали, и длинное плечо рычага резко поднималось вверх; камень-снаряд выбрасывался тоже резко в сторону противника. Данное оружие представляло собой древнюю катапульту.)

Третья станция – «Филологическая».

Задание -1

Каждая команда получает по две карточки с написанными словами. Задача команды – написать как можно больше слов из букв каждого слова. Написанные слова должны быть нарицательными именами существительными в единственном числе.

Задание-2

В русском языке много слов, содержащих названия чисел. Например: СМОРОДИНА, ПОДВАЛ. Задача каждой команды – придумать как можно больше таких слов.

Четвёртая станция – «Военная».

Сейчас каждая команда получит шифр и ключ к нему. Задача – написать расшифрованное предложение.

| З | У | К | Б |

|

|

|

|

| Н | И | Л | О |

|

|

|

|

| Й | А | Ь | Ш |

|

|

|

|

| С | Т | Г | О |

|

|

|

|

| Е | Д | О | К |

|

|

|

|

| Р | Е | В | А |

|

|

|

|

Пятая станция – «Театральная».

Сценка первая

1-й ведущий. Немецкая народная шутка - "Точный расчет".

2-й ведущий. В век почтовых карет и форейторов век

На станцию прибыл один человек.

Прохожих спросил он:

1-й ведущий. Скажите, друзья,

Доеду ли нынче до города я?

2-й ведущий. На двух лошадях ты приехал,

Но в гору дорога идет,

Взять трех тебе в пору, и за три часа,

Если молвить по чести,

Доедешь и будешь, приятель, на месте.

1-й ведущий. А если в карету впрягут четверых?

2-й ведущий. То за два часа ты доскачешь на них.

1-й ведущий. А если шестерку возьму я, тогда?

2-й ведущий. За час ты домчишься на них без труда.

1-й ведущий. Так лучше восьмерку возьму, коль найдется, -

Тогда мне и ехать совсем не придется.

Сценка вторая

1-й ведущий. Вот это Ноль, иль ничего,

Послушай сказку про него.

Сказал веселый круглый Ноль

Соседке Единице:

"С тобою рядышком позволь

Стоять мне на странице".

2-й ведущий. Она окинула его сердитым

Гордым взглядом:

"Ты, Ноль, не значишь ничего,

Не стой со мною рядом! "

1-й ведущий. Ответил Ноль:

"Я признаю, что ничего не стою.

Но можешь стать ты десятью,

Коль буду я с тобою.

Так одинока ты сейчас,

Длинна и худощава.

Но будешь больше в десять раз,

Когда я стану справа.

Напрасно думают, что ноль

Играет маленькую роль.

Мы двойку в 20 превратим,

Из троек и четверок

Мы можем, если захотим,

Составить 30,40.

Пусть говорят, что мы ничто.

С двумя нулями вместе

Из единицы выйдет 100,

Из двойки - целых 200!"

Сценка третья

Среднее арифметическое

Стоит Олег задумавшись.

Лена (входя). Олег, о чем ты задумался?

Олег. Знаешь, о чем я задумался? Среднее арифметическое - гениальное изобретение математиков. Смотри, мы с тобой неразлучные друзья, все делим пополам, хорошее и плохое. Возьмем, например, оценки, которые получили сегодня. Ты получила "5", а я "1". Складываем, делим пополам, по тройке получили оба. Видишь, как хорошо. И отец меня не накажет. Да здравствует среднее арифметическое.

Л е н а. Но ты даже не спросил, устраивает ли это меня?

Олег. Подожди, это еще не все. Ты пришла в школу на 15 минут раньше, а я на 15 минут позже. Складываем, делим пополам - среднее арифметическое!

Лена. Ты же гений! (в сторону). Ну я тебя проучу. (Олегу) Слышишь, Олег, ты меня просил купить тебе кеды в нашем магазине. Тебе мама дала денег?

Олег. Да.

Лена. Давай я сбегаю в магазин, а ты решишь несколько примеров со своим рифметическим. (Уходит.)

Олег. Вот здорово! Наконец-то и у меня будут кеды, и Роман Борисович не будет меня ругать. (Делает несколько гимнастических упражнений.)

Лена. (входит с пакетом). Видишь, как я быстро вернулась. Я тебе кеды купила, не что-нибудь!

Олег. (с нетерпением). Давай быстрее, покажем их. (Раскрывает пакет, с удивлением разглядывает: один большой кед, другой маленький). Что это?

Л е н а. Ты еще спрашиваешь? Это твои кеды. Один 26 размера, другой 44. Складываем, делим пополам, получаем твой размер 35. Да здравствует среднее арифметическое.

Олег с ужасом хватается за голову и убегает.

Шестая станция – «Сказочная»

Говорят, что Тортила отдала золотой ключик Буратино не так просто, как рассказал А. Н. Толстой, а совсем иначе. Она вынесла три коробочки. На одной было написано «Здесь лежит золотой ключик», на второй – «Коробочка пуста», на третьей – «Здесь сидит змея». «Все надписи неверны, - сказала Тортила. – Но если ты, Буратино, отгадаешь, где лежит ключик, он твой».

Каждая команда получает сейчас по три коробочки. Не открывая коробочек, надо сказать, где лежит золотой ключик. Помните, все надписи неверны.

Седьмая станция – «Игровая».

Приглашается по одному человеку от каждой команды. Игра на внимательность.

Расскажу я вам рассказ

В полтора десятка фраз.

Лишь скажу я слово «три»,

Приз немедленно бери.

Однажды щуку мы поймали,

Распотрошили, а внутри

Рыбёшек мелких увидали,

Да не одну, а целых …шесть.

Мечтает мальчик закалённый

Стать олимпийским чемпионом.

Смотри на старте не хитри,

А жди команду раз, два, …марш.

Когда стихи запомнить хочешь,

Ты не зубри до тёмной ночи.

А по себя их повтори

Разок, другой, а можно … пять.

Недавно поезд на вокзале

Мне три часа пришлось прождать.

Ну что ж вы приз друзья не брали,

Когда была возможность взять.

Восьмая станция – «Арифметическая».

Из четырёх двоек, расставив знаки арифметических действий и скобки, надо получить следующие числа.

2 2 2 2 = 0

2 2 2 2 = 1

2 2 2 2 = 2

2 2 2 2 = 3

2 2 2 2 = 4

2 2 2 2 = 5

2 2 2 2 = 6

2 2 2 2 = 8

2 2 2 2 = 10

Девятая станция – «Творческая».

Команды загадывают друг другу физические загадки:

На стене висит тарелка,

По тарелке ходит стрелка.

Эта стрелка наперёд

Нам погоду узнаёт.

(Барометр)

Поднимаемся мы в гору,

Стало трудно нам дышать.

А какие есть приборы,

Чтоб давленье измерять?

(Барометр)

Две сестры качались,

Правды добивались.

А когда добились,

То остановились.

(Весы)

Никто его не видывал,

А слышать всякий слыхивал.

Без тела, а живёт оно,

Без языка – кричит.

(Эхо)

Команды показывают домашнее задание – явления физики в картинках.

Десятая станция – «Подведение итогов».

записывали , 2

записывали , 2 - .

- . +

+  =

=  + 1

+ 1 =

= +

+