СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Формирование акмеологической позиции учащихся в воспитательном пространстве образовательной организации

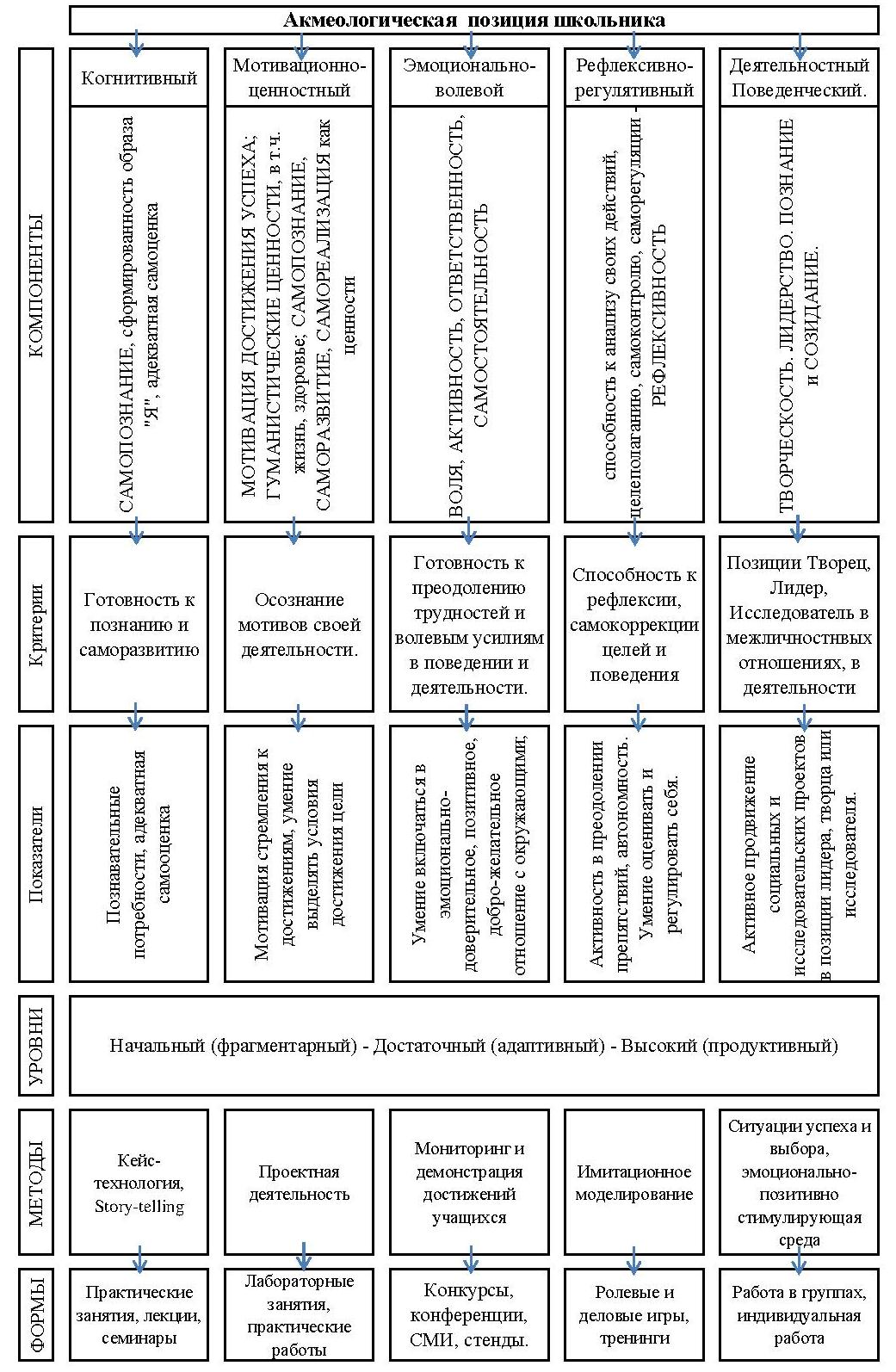

В работе дано теоретико-методологическое обоснование формирования акмеологической позиции в воспитательном пространстве образовательного учреждения, в том числе описаны такие понятия как «акмеологический подход в образовании», «воспитательное пространство». Приведён теоретический анализ феномена «позиция», сущность и структура «акмеологической позиции» применительно к учащимся 9-11 классов (когнитивный, мотивационно-ценностный, эмоционально-волевой, рефлексивно-регулятивный, деятельностный (или поведенческий).

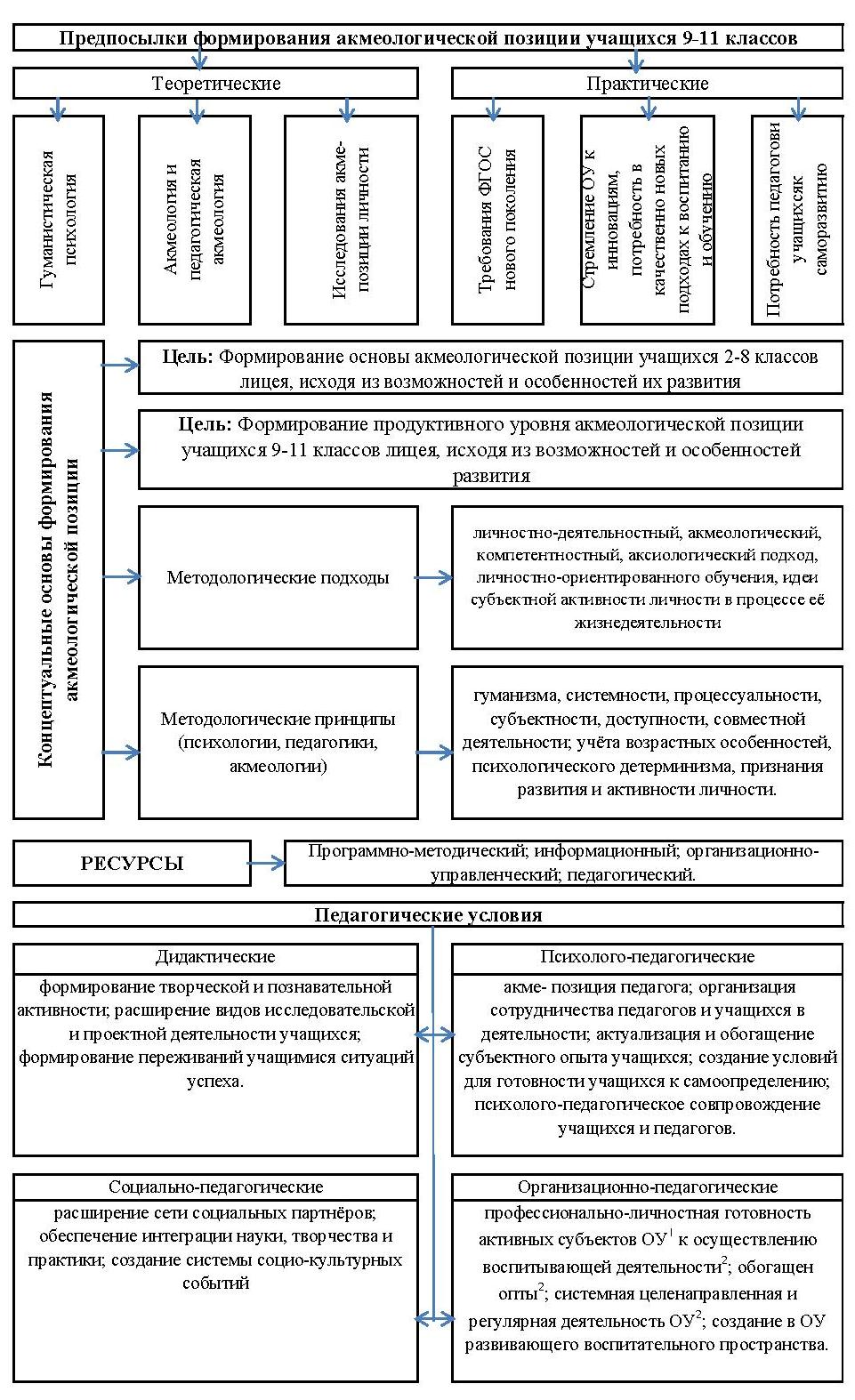

Дана модель процесса формирования акмеологической позиции в воспитательном пространстве лицея, состоящая из концептуального, ресурсного, мотивационного, процессуального и критериально-результативого блоков. Рассматриваются показатели её сформированности у школьников.

Просмотр содержимого документа

«Формирование акмеологической позиции учащихся в воспитательном пространстве образовательной организации»

Министерство образования и науки Ульяновской области

Областное государственное автономное учреждение

«Институт развития образования»

МБОУ «Многопрофильный лицей

города Димитровграда Ульяновской области»

ФОРМИРОВАНИЕ АКМЕОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ УЧАЩИХСЯ

В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

(Теоретическая разработка)

Тема РИП: «ФОРМИРОВАНИЕ АКМЕОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ УЧАЩИХСЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»

Директор школы: Дырдин Д.А.

Зам. директора по НМР: Батырова А.Е.

Научный руководитель: Лукьянова М.И.,

доктор педагогических наук, профессор,

зав. кафедрой менеджмента и образовательных

технологий УлГПУ им. И.Н. Ульянова

Ульяновск, 2019

Аннотация

В работе дано теоретико-методологическое обоснование формирования акмеологической позиции в воспитательном пространстве образовательного учреждения, в том числе описаны такие понятия как «акмеологический подход в образовании», «воспитательное пространство». Приведён теоретический анализ феномена «позиция», сущность и структура «акмеологической позиции» применительно к учащимся 9-11 классов (когнитивный, мотивационно-ценностный, эмоционально-волевой, рефлексивно-регулятивный, деятельностный (или поведенческий).

Дана модель процесса формирования акмеологической позиции в воспитательном пространстве лицея, состоящая из концептуального, ресурсного, мотивационного, процессуального и критериально-результативого блоков. Рассматриваются показатели её сформированности у школьников.

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Введение. Анализ проблемы формирования акмеологической позиции учащихся в воспитательном пространстве образовательной организации…………………………………………….... |

3-12 |

|

|

|

| Определение термина «позиция» …………………………………. | 13-15 |

| Характеристика акмеологического подхода и акмеологической позиции личности ………………………………………………….. |

15-29 |

| Теоретические основы понятия «воспитательное пространство» | 30-39 |

| Структурная характеристика акмеологической позиции учащихся …………………………………………………………… |

40-56 |

| Модель процесса формирования акмеологической позиции учащихся в воспитательном пространстве учреждения…………

|

57-62 |

| Литература ………………………………………………………….. | 63-68 |

Введение.

Анализ проблемы формирования акмеологической позиции учащихся

в воспитательном пространстве образовательной организации

Образование и воспитание подрастающего поколения без преувеличения важнейшая и, в то же время, сложнейшая проблема современной системы российского образования. И дело не только в том, что дети 2000-х годов имеют особенности в развитии, отличающие их от предыдущих поколений – раннее соприкосновение с технологиями, доминирование виртуального общения, уменьшение в системе досуговых занятий времени на игры со сверстниками, прогулки на свежем воздухе. Речь идёт о современном состоянии общества, безусловно, влияющем на развитие детей и молодежи и характеризующемся, по мнению исследователей, неопределённостью и быстрой сменой социальных ситуаций и положений индивидов в обществе, ростом «рисков» и аномией - распадом нравственных норм социальной регуляции поведения [22].

Всё чаще перед личностью встают проблемы, решение которых не лежит на поверхности; появляются вопросы, на которые нет готовых ответов. Это касается всех сфер жизни человека: семья, дружеское общение, но более всего это отражается в профессиональной сфере, где ценится способность мыслить и действовать, быстро принимать решение в условиях противоречий и появления новых задач. В современном мире актуален тип активной личности, способной эффективно осуществлять свою профессиональную деятельность и социальную роль в обществе, сохраняя при этом своё здоровье.

Обращение к личности ученика как к будущему профессионалу – задача любого общества. В Федеральных государственных стандартах общего и среднего образования одним из ключевых моментов выступает идея воспитания и развития личности, подготовленной к осознанному выбору профессии, понимающей значение профессиональной деятельности для человека и общества; мотивированной на образование и самообразование в течение всей своей жизни.

В основе Федеральных государственных стандартов начального, общего и среднего образования лежит системно-деятельностный подход, который предполагает, помимо построения образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе образования; активную учебно-познавательную деятельность обучающихся [69].

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования даёт нам такие характеристики «выпускника школы», как личности креативной и критически мыслящей, активно и целенаправленно познающей мир, осознающей ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; мотивированной на творчество и инновационную деятельность, на образование и самообразование в течение всей своей жизни; подготовленной к осознанному выбору профессии, понимающей значение профессиональной деятельности для человека и общества.

Стандарты начального, общего и среднего образования включают в себя в том числе:

готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества - личностные результаты;

освоение универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных), составляющих основу умения учиться – метапредметные результаты.

В связи с акмеологическим подходом в образовании возникает необходимость говорить об особой позиции ученика как характеристике личности, стремящейся себя сохранить, изменить и совершенствовать – акмеологической позиции.

Формирование акмеологической позиции подразумевает способность личности проектировать своё поведение и прогнозировать результат поступков, самостоятельно искать новые способы решения возникающих проблем, формировать и транслировать свою точку зрения. Этому уделяется внимание в школе, но именно эти качества оказывается наиболее трудно формируемыми в образовательной и воспитательной деятельности школы.

Обратимся к теоретическим основам и практическим предпосылкам решения проблемы формирования акмеологической позиции школьников.

Ряд западных и отечественных учёных в области гуманистической психологии А.Г. Маслоу, К.Р. Роджерс, В.Э. Франкл, Г.У. Олпорт, Р. Мэй, Л.И. Анцыферова, А.Г. Асмолов, В.С. Братусь, Д.А. Леонтьев своими исследованиями сформировали представления о доминировании индивидуальных субъектных свойств в развитии человека. М.М. Бахтин, В.С. Библер, Е.В. Бондаревская, О.В. Бочкарёва в своих работах описали положения о человеке как о субъекте культуры, о его диалогическом характере взаимодействия с миром культуры. Исследованиями закономерностей индивидуально-личностного становления и развития учащихся в процессе его профессионально-личностного самоопределения занимались О.С. Газман, М.Р. Гинзбург, Е.И. Головаха, Н.С. Пряжкниов и др.

Особо выделим развитие педагогической акмеологии и такого её направления как акмеология школьного образования (В.Н. Максимова, А.С. Глинский, Н.М. Полетаева).

Акмеология образования говорит о личности со сформированной акмеологической позицией, как о самоэффективной личности, готовой к саморазвитию и непрерывному самообразованию, к достижению личностных и профессиональных успехов, а значит, обладающей навыками самоорганизации, самоконтроля и самокоррекции, личности ответственной, умеющей осуществить поиск и принять решения.

Характеристики «акмеологической позиции», данные известными исследователями-акмеологами, возвращают нас к основополагающим документам в современном российском образовании, отражающим единые в целом и единичные на местах принципы и подходы к образованию: Национальная доктрина и Концепция модернизации образования в Российской Федерации, единые Федеральные государственные образовательные стандарты, программы развития (в том числе образования и воспитания) образовательных учреждений и др.

Таким образом, между теоретическими основами официальных документов, проектирующих российское образовательное пространство, и акмеологическими установками на развитие личности нет непреодолимых противоречий. Это является идеологической предпосылкой для решения проблемы формирования личности, обладающей сформированной акмеологической позицией. Кроме того, практическая значимость, ясность и доступность научно-практических результатов акмеологов в перечисленных выше исследованиях помогут получить новые значимые результаты, вызванные потребностями нынешнего дня и нынешнего состояния образовательного учреждения.

Практическими предпосылками для решения проблемы формирования личности, обладающей акмеологической позицией, являются переход учреждений образования на многоуровневые системы подготовки специалистов, создание единых педагогических комплексов, развитие инновационных процессов в сфере образования, стремление учреждений соответствовать новым требованиям к качеству образования.

В то же время большинство отмеченных теоретиков исследуют возможности формирования акмеологической позиции в рамках образовательной деятельности, почти не учитывая или не выделяя особенности воспитательного процесса и воспитательного пространства учреждения.

Кроме того, понятие «акмеологическая позиция» практически не применялось к характеристике учащихся младшего и среднего школьного звена (6,5-10, 11-14 лет).

Важнейшей характеристикой акмеологической позиции являются ценностно-смысловые установки личности. Их точное описание затруднено в наши дни ситуацией «идеологического плюрализма» и отсутствия чётких эталонов личностного развития. Эти трудности можно частично преодолеть, применяя акмеологический подход к требованиям Федеральных государственных стандартов.

Таким образом, актуальность исследования проблемы формирования акмеологической позиции учащихся в воспитательном пространстве учреждения обусловлена следующими существенными противоречиями:

- между потребностью общества в качественно новом результате – в личности креативной и критически мыслящей, активно и целенаправленно познающей мир, мотивированной на творчество и инновационную деятельность, на образование и самообразование в течение всей своей жизни; подготовленной к осознанному выбору профессии, понимающей значение профессиональной деятельности для человека и общества, и невозможностью полностью удовлетворить эту потребность в условиях существующей системы образования;

- между необходимостью формировать акмеологическую позицию личности уже на этапе школьного образования и недостаточной разработанностью теоретико-методологических основ организации данного процесса, в том числе на этапе начального образования;

- между потребностями современного общества в активных, инициативных, творчески мыслящих, социально адаптивных гражданах, стремящихся к высоким профессиональным результатам, и низким уровнем сформированности акмеологических ценностей у выпускников школы;

- между необходимостью осуществления акмеологического подхода к обучению в школе и недостаточным наполнением содержания начального общего и среднего образования, воспитательного пространства личностно значимыми ценностями и со-бытиями, посредством разработки акмеологических аспектов изучаемых учебных дисциплин и программ спецкурсов, факультативов, а также описаниями воспитательных практик и технологий, программ деятельности классного руководителя, сценариями мероприятий и пр.;

- между необходимостью осуществления качественного мониторинга сформированности акмеологической позиции школьников в воспитательном пространстве и отсутствием его критериального аппарата.

Высокая актуальность заявленной проблемы стала основанием для выбора многопрофильным лицеем темы инновационной деятельности – «Формирование акмеологической позиции учащихся в воспитательном пространстве образовательной организации».

Цель исследования: Обеспечить эффективные психолого-педагогические и организационно-управленческие условия для формирования акмеологической позиции учащихся в воспитательном пространстве многопрофильного лицея.

Объект исследования: реализация акмеологического подхода в воспитательном пространстве образовательной организации.

Предмет исследования: формирование акмеологической позиции учащихся в воспитательном пространстве многопрофильного лицея.

База исследования: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Многопрофильный лицей города Димитровграда Ульяновской области».

Достижение поставленной цели обеспечивается решением задач:

1. Изучить степень разработанности проблемы формирования акмеологической позиции учащихся и понятия «воспитательное пространство» в психолого-педагогической литературе.

2. Разработать модель формирования акмеологической позиции учащихся в воспитательном пространстве образовательной организации и обеспечить ее реализацию посредством соответствующей программы деятельности многопрофильного лицея.

3. Разработать критериальный аппарат исследования, подобрать диагностический инструментарий для выявления динамики в развитии акмеологической позиции учащихся и последующего обоснования эффективности программы.

4. Определить эффективные психолого-педагогические и организационно-управленческие условия, обеспечивающие реализацию модели процесса формирования акмеологической позиции учащихся в воспитательном пространстве многопрофильного лицея.

5. Организовать систему методической работы с учителями по освоению технологии формирования акмеологической позиции школьников в воспитательном пространстве многопрофильного лицея.

6. Проанализировать результаты, обобщить итоги опытно-экспериментальной работы лицея и выработать методические рекомендации для педагогов других образовательных организаций по формированию акмеологической позиции школьников в воспитательном пространстве образовательной организации.

Гипотеза исследования:

Формирование акмеологической позиции учащихся будет успешным при следующих условиях:

- раскрыто содержание структурных компонентов акмеологической позиции личности, что становится основой для определения содержания процесса ее формирования в условиях воспитательного пространства многопрофильного лицея;

- определены основные направления развития воспитательного пространства многопрофильного лицея на основе активной реализации акмеологического подхода и широкого использования акмеологических технологий;

- обеспечивается повышение компетентности педагогов в вопросах реализации акмеологического подхода, освоении акмеологических технологий при организации воспитательного пространства лицея в контексте формирования акмеологической позиции учащихся.

Для проверки и гипотезы и решения поставленных задач будут использованы следующие методы исследования:

1. теоретические:

- анализ нормативно-правовой и методической документации и философской, социологической, психолого-педагогической литературы по проблеме исследования;

- ретроспективный и сравнительно-сопоставительный анализ подходов к формированию акмеологической позиции;

- синтез и обобщение положений педагогических, психологических, акмеологических, социологических теорий;

- моделирование;

2. Эмпирические:

- методы психолого-педагогической диагностики (косвенное и включённое наблюдение, беседа, тестирование, анкетирование, проективные методики, экспертная оценка);

- опытно-экспериментальная работа.

3. Статистические: математическая и статистическая обработка полученных в ходе исследования результатов.

4. Информационные: информатизация процесса анкетирования и разработка удобных форм подсчёта результатов анкетирования.

Методологической основой исследования выступят базовые концептуальные подходы: личностно-деятельностный (Б.Г. Ананьев, А.Л. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.), акмеологический (А.А. Бодалев, A.А. Деркач, Ю.А. Гагин, В.Г. Зазыкин, Н.В. Кузьмина, В.Н. Максимов и др.), компетентностный (В.А. Козырев, А.К. Маркова, Н.Ф. Радионова, B.А. Сластенин, А.В. Хуторской и др.), аксиологический (О.С. Анисимов, А.Г. Здравомыслов и др.), личностно-ориентированного обучения (Е.В. Бондаревская, С.В. Кульневич, В.В. Сериков, В.И. Андреев и др.), идеи субъектной активности личности в процессе её жизнедеятельности (К.А. Абульханова-Славская, Л.И. Анциферова, А.Г. Асмолов, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, В.И. Слободчиков и др.)

Основными методологическими принципами изучения личности и организации воспитательного пространства, в котором будет формироваться акмеологическая позиция личности, будут принципы психологии, педагогики, акмеологии:

- гуманизма;

- системности;

- процессуальности;

- субъектности;

- доступности;

- совместной деятельности;

- учёта возрастных особенностей личности;

- психологического детерминизма личности;

- признания развития личности;

- активности личности.

Новизна исследования заключается в том, что будет раскрыта структура акмеологической позиции как личностного новообразования школьника, обоснованы содержание ее компонентов и их функции; будут выявлены подходы и принципы, совокупность которых определяет процесс формирования акмеологической позиции в воспитательном пространстве образовательной организации.

Теоретическая значимость исследования:

- будет осуществлен разносторонний и многоаспектный теоретический анализ проблемы формирования акмеологической позиции учащихся в воспитательном пространстве образовательной организации;

- будет разработана модель формирования акмеологической позиции учащихся в воспитательном пространстве лицея, которая отразит ее целевой, содержательный, деятельностный и результативный компоненты, условия ее эффективности, спроектирует психолого-педагогическое сопровождение данного процесса;

- будет разработан критериальный аппарат, необходимый для изучения динамики в развитии акмеологической позиции учащихся в условиях воспитательного пространства образовательной организации;

- будут выявлены возможности и потенциал воспитательного пространства образовательной организации как условия формирования и развития акмеологической позиции учащихся.

Практическая значимость исследования заключается в разработке и внедрении в практику деятельности образовательной организации модели формирования акмеологической позиции учащихся в условиях воспитательного пространства образовательной организации. Разработанный диагностический инструментарий позволит выявить динамику в развитии акмеологической позиции учащихся, уровни сформированности их мотивации к достижениям. Полученные в ходе исследования результаты и выводы могут являться основой для создания организационного, содержательного и методического проектирования воспитательного пространства образовательной организации с целью обеспечения эффективного процесса формирования акмеологической позиции учащихся.

По результатам проведенного исследования будут подготовлены и внедрены в образовательную практику МПЛ комплект программ внеурочной деятельности, что позволит обеспечить развитие у обучающихся акмеологической позиции, повысить их активность в образовательной и общественно-полезной деятельности.

Кроме того, выявленные в ходе исследования организационно-управленческие и психолого-педагогические аспекты формирования акмеологической позиции учащихся позволят осуществить их эффективное применение в других учреждениях образования региона.

Достоверность результатов исследования будет обеспечена:

- обоснованностью исходных теоретико-методологических позиций и обращением к смежным к педагогике отраслям знания (философия, психология, акмеология, социология);

- регулярной оценкой результатов по таким научным критериям как непротиворечивость, проверяемость, подтверждение;

- длительностью исследования – необходимым условием тщательного анализа результатов (количественного и качественного), а также устойчивой повторяемости результатов;

- большим объёмом выборки при проведении формирующего эксперимента;

- применением методического комплекса, соответствующего предмету, целям, задачам исследования;

- использованием научных методов исследования, в т.ч. математического и информационного метода обработки результатов.

Определение термина «позиция»

«Позиция» - один из самых популярных современных терминов в текстах социально-гуманитарной направленности, а значит проблема формирования «позиции» личности является актуальной.

Понятие «позиция» широко используется в философии, психологии, педагогике, социологии, акмеологии. Это обуславливает многозначность и многоаспектность данного термина, а также некоторую противоречивость в его определениях.

Рассмотрим философское, психологическое и педагогическое понимание понятия «позиция».

Словарь С.И. Ожегова дает этому слову такое определение: «позиция» - это положение, расположение; точка зрения, мнение в каком-нибудь вопросе [70].

Этому определению вторит Философский энциклопедический словарь: «позиция» (от лат. positio) – положение, утверждение; точка зрения [74].

Толковый словарь Т.Ф. Ефремовой помимо определений, синонимичных выше представленных даёт следующую (переносную) характеристику данного понятия: «позиция» - это поведение, характер действий, обусловленные таким отношением, оценкой [25].

Педагогический словарь определяет понятие «позиция» как «устойчивую систему отношений человека к различным проявлениям окружающей действительности, людям и самому себе» [49]. Психологический словарь дополнительно отмечает, что «зрелость позиции характеризуется непротиворечивостью и относительной стабильностью» и отражает «положение индивида в статусно-ролевой внутригрупповой структуре» [54].

Социологи в большинстве своём считают, что понятие «позиция личности» синонимично понятиям «роль личности», «положение или статус личности». При этом при определении места личности в структуре общественных отношений в разные периоды жизни, указывается множество её социальных ролей.

И.С. Кон определяет позицию как «социальное положение индивида, его место в определённой структуре». Г.М. Андреева в целом соглашаясь с этим мнением, утверждает, что понятие позиция «обозначает место индивида в системе групповой жизни».

Многие исследователи, в том числе акмеологи, увязывают понятие «позиция» с понятием «отношение».

С.Л. Рубинштейн, советский психолог и философ, член-корреспондент Академии наук СССР, действительный член Академии психологических наук определяет понятие «позиция» как «своё, ярко выраженное сознательное отношение к жизни, мировоззрение, к которому человек пришёл в итоге большой сознательной работы» [59]. По мнению учёного личность всегда занимает определённую позицию. «Человек есть в максимальной мере личность, когда в нем минимум нейтральности, безразличия, равнодушия …» С.Л. Рубинштейн рассматривал сознание как выражение отношения субъекта к миру и возможность его самоопределения. Характеризуя личность как субъекта, С.Л. Рубинштейн выделил три ее основные отношения - к миру, к другим людям и к себе. Последнее отношение образует основу ее самосознания и идентичности - не сознание, по мнению известного психолога, развивается из самосознания, личностного «я», а самосознание возникает в ходе развития сознания личности, по мере того, как она становится самостоятельно действующим субъектом [60].

Б.Г. Ананьев, отечественный психолог, чья модель человекознания о человеке как индивиде, личности и индивидуальности вошла в теоретическую основу акмеологической науки, развивая идеи С.Л. Рубинштейна, называл «позицией личности» особую деятельную, субъектную сторону её статуса, реализуемую посредством исполнения ролей, в заданных социальных ситуациях развития. Это система: отношений личности (к окружающим, объективной среде), установок и мотивов, которой она руководствуется в своей деятельности, система целей и ценностей, на которые направлена эта деятельность [5].

По мнению Л.И. Божович «внутренняя позиция» – есть «направленность личности, её интересов и стремлений, связанных с потребностью в нахождении своего места в труде, в жизни» [12]. Исходя из этого понятно, что позиция личности формируется в процессе воспитания и жизнедеятельности и отражает её положение в системе сложившихся вокруг него общественных отношений.

В.И. Слободчиков рассматривает "позицию", как целостную, интегративную характеристику всего образа жизни человека, достигшего полной самоопределенности, самотождественности, ставшего в подлинно смысле слова субъектом собственной жизнедеятельности [61].

В.П. Бедерханова описывает «позицию» как самореализацию личности, интегративную ценностно-смысловую характеристику личности и ее деятельности, которая является также "характеристикой активности личности, ее субъектности" [8].

Отметим, что в литературе философской, психологической, педагогической и смежных дисциплин предлагается широкое поле использования термина «позиция»: позиция мировоззренческая, гуманистическая, субъектная, воспитательная, жизненная позиция.

Таким образом, понятие «позиция» рассматривается исследователями как интегративная характеристика личности, определяющая её положение, статус в сообществе; как интегративная система отношений личности к миру, к другим людям и к себе с другой стороны, и как результат этой деятельности.

Перейдём к изложению теоретических аспектов понятия «акмеологическая позиция» и проблемы её формирования у обучающихся.

Характеристика акмеологического подхода и

акмеологической позиции личности

Понятие «акмеологическая позиция» вошло в современную науку через акмеологию совсем недавно. В понимании его сущности у акмеологов гораздо меньше единства, поэтому рассмотрим это понятие подробнее.

Прилагательное «акмеологическая» происходит от термина «акмеология», и обращает наше внимание на новую науку, возникшую на стыке ряда естественных, общественных и гуманитарных наук в 1980-1990-х годах.

Акмеология занимается исследованиями закономерностей и феноменов самосовершенствования человека, достигающего вершин (от древне-греческого ακμή - акме) в личностно-профессиональном развитии [55].

Цель акмеологии – совершенствование человека, помощь в достижении им акме – высшей точки в личностно-профессиональном развитии на основе гуманизации. Объектом акмеологических исследований, считает Н.В. Кузьмина, доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии образования, президент Международной академии акмеологических наук, является целостный человек в пору самореализации его творческой, т.е. созидающей личности [23].

А.А. Деркач, первый проректор, заведующий кафедрой акмеологии и психологии профессиональной деятельности кадров госслужбы Российской академии государственной службы при Президенте РФ, обобщая исследования основателя акмеологии А.А. Бодалева и Н.В. Кузьминой, уточняет понятие «объект» акмеологии. Это прогрессивно-развивающаяся зрелая личность, самореализующаяся, главным образом, в профессиональной деятельности и достигающая вершин в своём развитии [22].

Как мы видим, объективное поле акмеологии уже, чем, например, психологии, изучающей все стадии развития человека. Возникнув, как наука о развитии взрослого человека, первоначально акмеология не занималась проблемами воспитания и образования человека в детском и юношеском возрасте.

В настоящее время акмеология представляет собой систему научных дисциплин с расширенным объективным полем и дифференциацией предметов и методов познания: акмеология профессионального развития (Н.В. Кузьмина, А.А. Деркач); общая и управленческая акмеология (О.С. Анисимов, А.А. Деркач, В.П. Ситников и др.) спортивная (И.П. Волков), педагогическая (Н.В. Кузьмина, А.М. Зимичев и др.) и т.д.

Педагогическая акмеология выявляет объективные и субъективные факторы профессионализма и креативности как проявлений вершин (акме) в профессиональной деятельности взрослого человека (педагога, работника системы образования) в условиях моделирования продуктивных педагогических систем, в которых формируются эти факторы.

Педагогическая акмеология преобразовалась в акмеологию образования (Н.В. Кузьмина, А.А. Деркач, А.А. Реан, В.Н. Максимова, Е.И. Степанова, Ю.А. Гагин и др.) – комплексную философскую и психолого-педагогическую науку, интегрирующую в образовательной среде знания о развитии человека, о достижении вершин в деятельности и развитии человека в различных типах и видах образовательных систем [21].

Именно в акмеологии образование впервые рассмотрено как самоорганизующаяся система, подвластная законам самореализации природных потенциалов человека в продуктах культуры, обеспечивающих искомые новообразования – духовные продукты в человеке [5].

Основополагающие аспекты педагогической акмеологии и акмеологии образования рассмотрены в работе В.Н. Максимовой «Акмеология: новое качество образования». Автор указывает, что «Акмеология – это наука о качестве человека и о качестве жизни. Акмеология образования, в свою очередь, исследует условия достижения высокого качества образовательных систем и развития субъектов образовательного процесса: учителя и ученика» [35].

Акмеология образования исследует условия достижения высокого качества образовательных систем и субъектов образовательного процесса: педагога и учащегося.

В контексте обращения к личности ученика объектом своих исследований акмеология видит личность (индивида), имеющую определённый потенциал – «стартовый» набор качеств и свойств - способную к саморазвитию и самосовершенствованию, достигающую определённых вершин в активно-созидающей и социально-полезной творческой, интеллектуальной и иной деятельности. Цель акмеологии в образовании и воспитании: совершенствование на гуманистической основе такой личности (индивида), помощь ей в достижении определённых её потенциалом и возможностями среды результатов. Иными словами, цель акмеологии в образовании - помочь юному человеку стать тем, кем он может стать!

К настоящему моменту акмеология сформировала теоретико-методологические основы, в том числе акмеологические принципы, методы и приёмы, способные усилить развивающий потенциал пространства образовательного учреждения и предоставить новые возможности для решения задач развития личности.

Использование возможностей акмеологии для решения общепедагогических задач назовём акмеологическом подходом к образованию и воспитанию. Акмеологический подход, как совокупность принципов, методов и приёмов, позволяющая решать акмеологические проблемы и задачи, в настоящее время является одним из наиболее прогрессивных и перспективных подходов для современного образования.

«Сущность акмеологического подхода заключается в осуществлении комплексного исследования и восстановления целостности субъекта, проходящего ступень зрелости, когда его индивидные, личностные и субъектно-деятельностные характеристики изучаются в единстве, во всех взаимосвязях и опосредованиях, для того чтобы содействовать его достижению высших уровней, на которые может подняться каждый» [22].

Акмеологический подход ориентирует на прогрессивное, комплексное, оптимальное развитие человека и реализацию им своей сущности в деятельности, общении, жизнедеятельности в целом [3].

Образование перенимает у акмеологии следующие ориентации и принципы к изучению развития личности [22]:

Признание внутренних свойств и качеств личности побудительными причинами саморазвития (иными словами – «развитие личности становится движущей силой её дальнейшего развития») – принцип психологического детерминизма;

Признание прогрессивного (однонаправленного), гетеросинхронного и целостного развития человека как индивида, индивидуальности, личности и субъекта жизнедеятельности и через преодоление противоречий – принцип развития и многопланового развития человека;

Признание активной роли личности в выборе средств и методов своего развития (в образовании - до определённых пределов, не противоречащих безопасности и гуманности процесса) – принцип активности;

Признание важности равнонаправленного изучения человека в деятельности (а не человека и деятельности отдельно) - принцип изучения личности как субъекта труда;

Признание ценности человека и его способности прогрессивного развития до гуманистических требований общества – принцип гуманизма.

В акмеологии образования акмеологический подход дополнен следующими положениями [35]:

Создание педагогических условий для мотивации успеха, актуализации потребности в достижениях у субъектов образовательного процесса, их стремления к высоким результатам, к творчеству;

Организацию творческой созидательной деятельности как вариативного образовательного и воспитательного процесса, раскрывающего интеллектуальный и творческий потенциал каждой индивидуальности;

Оценку качества образования с позиций интегральных критериев саморазвития и самосовершенствования педагога и ученика в синергетических образовательных системах:

- творческая индивидуальность как высший уровень целостного развития человека;

- здоровье как интегральный критерий жизненных сил человека;

- творчество как высший уровень активности и самостоятельности человека;

- зрелость как интегральный критерий единства развития, образования и воспитания на каждом возрастном этапе взрослеющего человека;

- профессионализм как высший уровень практической реализации сущностных сил человека в его профессиональной деятельности.

В педагогике понятие «акмеологическая позиция» - новое, его распространённость в текстах в последнее время набирает обороты. Также как понятие «позиция», оно не имеет общепринятой формулировки. В научный лексикон его ввели В.Н. Максимова и Н.М. Полетаева. К данному термину эти исследователи обращались в ряду других терминов и понятий, не прорабатывая подробно его структуру и критериальные основы.

В.Н. Максимова раскрывает акмеологическую позицию педагога, как производную его профессионального, личностного и духовного развития, как гуманистическую установку на обеспечение успеха и здоровья каждого, на развитие творчества учителя и ученика в их взаимодействии [34].

К основным признакам акме- позиции обучающегося В.Н. Максимова в своей книге «Введение в акмеологию школьного образования» относит:

- субъектность как личностную активность обучающегося в освоении различных видов деятельности (как учебной, так и социальной);

- адаптивность как умение принимать условия социально-профессиональной среды, использовать их в целях личностного развития;

- сформированность гуманистических ценностей как системы регулирующей поведение и деятельность личности, определяющей не только мотивационно-потребностную сферу, но и направленность личности на реализацию своего профессионального потенциала;

- стремление к самореализации как полному раскрытию своих способностей, которое возможно лишь в общественно значимой деятельности;

- обучение будущего специалиста различным технологическим процедурам и приемам, используя различные формы и методы обучения;

- создание развивающей акме-среды, способствующей личностному росту обучающегося и становлению личностной и социальной зрелости и др.

Н.М. Полетаева даёт двунаправленное определение понятия «акмеологическая позиция». С одной стороны – это субъектная позиция личности, характеризующаяся неизменным стремлением к достижениям и самореализацией творческого потенциала и жизненных сил в социально-значимой, т.е. гуманистически оправданной (направленной) деятельности. С другой стороны – это результат ценностно-смыслового самоопределения личности в пользу ценностей: здоровье, жизненный успех, духовность как совокупность устойчивых отношений к миру, жизни, образу жизни.

Таким образом, акмеологическая позиция у Н.М. Полетаевой одновременно есть достижение личности и потенциальная сила, составляющая импульс её дальнейшего прогрессивного развития; она аккумулирует и выражает совокупность жизненных ценностей человека, его основные потребности в будущей жизнедеятельности [51].

Гуманистическая ориентация на обеспечение успеха и здоровья, на высокие результаты и достижения, на развитие творческой созидательной деятельности определяют в акмеологически направленном образовательном учреждении не только позицию ученика, но и педагога, побуждая его к поиску инновационных технологий обучения, к отходу от стереотипов, к объективной оценке и рефлексии [51].

А.С. Глинский, как и Н.М. Полетаева, рассматривает в своей работе акмеологическую позицию (акмеологию) как ученика, так и учителя. Акмеология ученика – это совокупность его сегодняшних жизненных смыслов, доминирующих мотивов деятельности, учебной мотивации, умений и навыков учебной деятельности, которая является, наряду с коммуникативной, ведущей деятельностью в подростковом возрасте. Акмеология учителя – это личностная характеристика профессионала-педагога, совокупность жизненных смыслов педагога, продвигающая его и его учеников к акме [19].

А.А. Деркач объясняет акмеологическую позицию как личностное самоопределение, как состоявшееся самоутверждение в проблемных личностных ситуациях, как преодоление психологического разрыва между наличным состоянием и необходимостью самореализации и самоосуществления. И вновь, как указанные выше исследователи, он говорит о двухвекторности акмеологической позиции - от переосмысления проявления «Я» в ситуации к высшим смыслам личности и от высших смыслов к способам их объективизации [22].

Проблеме самоопределения личности посвящены также исследования Л.И. Божович (психологическая природа самоопределения как потребность развивающейся в социуме личности, как потребность в формировании смысловой системы личности, как устремление в будущее и потребность в выборе профессии); С.Л. Рубинштейна и К.А. Абульхановой-Славской (самоопределение – как определение субъектом себя через свои действия; центральный момент самоопределения - самодетерминация, т.е. собственная активность, осознанное стремление занять определённую позицию); В.Ф. Сафина (самоопределившаяся личность может самостоятельно осознать и соотнести цели, средства, ситуации, свои возможности, ожидания среды и требования общества, принимать решения и реализовать их).

Изучению процесса формирования акмеологической позиции в образовательной деятельности посвящены работы М.И. Лукьяновой, Л.И. Ермаковой, Л.В. Левицкой (у студентов, как условие профессионально-личностного становления будущего специалиста), Н.С. Сосновских (у школьников основной и средней школы). Опираясь на базовые идеи акмеологии, авторы предлагают модели формирования акмеологической позиции, её критериальные характеристики, обосновывают организационно-педагогические условия формирования такой позиции.

Л. И. Ермакова указывает, что акме-позиция студентов, являющаяся задачей профессиональной подготовки, представляет собой сложное многокомпонентное образование, выступающее качественной особенностью личности. Акме-позиция обладает дихотомической функцией, одновременно являясь результатом, достижением развития личности и потенциальной силой, двигателем дальнейшего развития человека; она одновременно аккумулирует и выражает совокупность профессиональных умений и личностно-профессиональных качеств студента и его основные потребности в будущей профессиональной деятельности [24].

Л.В. Левицкая использует в своей работе следующие методологические основы (подходы и принципы):

- личностно-деятельностного подхода (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев);

- акмеологического подхода к исследованию проблем достижения профессиональных вершин, теоретических положениях об «акме» как вершине в развитии личности (Б.Г. Ананьев, A.A. Деркач, Н.В. Кузьмина, С.Н. Толстов, А.С. Турчин, Н.П. Фетискин и др.);

- теоретических положений субъёктно-деятельностного подхода, в рамках которого человек рассматривается как активный творец своей жизнедеятельности, раскрываются связи психических процессов, свойств личности и деятельности (К.А. Абульханова, A.B. Брушлинский, JI.C. Выготский, В.В. Давыдов, А.Л. Журавлев, В.В. Знаков, В.А. Зобков, А.В. Карпов, М.М. Кашапов, C.JI. Рубинштейн, В.Д. Шадриков и др.);

- концепций о влиянии стиля деятельности на её продуктивность (Б.А. Вяткин, K.M. Гуревич, Е.А. Климов, В.Д. Шадриков, М.Р. Щукин).

Рассмотрение проблемы формирования и сформированности субъектной позиции личности студента на основе акмеологического подхода в образовательной среде вуза, по мнению Л.В. Левицкой, предполагает изучение акме-психологических компонентов на объективно-психологическом, собственно-психологическом и интегративном уровнях анализа учебно-профессиональной деятельности [30].

На объективно-психологическом уровне анализа деятельности субъектная позиция студента проявляется в единстве и иерархическом взаимодействии следующих компонентов: организационно-деятельностном, интеллектуально-творческом, эмоционально-волевом и коммуникативном.

Собственно-психологический уровень рассматривается через выделенные ранее компоненты, но посредством анализа их содержательных характеристик.

Так, в структуре субъектной позиции были выделены личностные характеристики (соответственно компонентам объективного уровня), смысло-жизненные ориентации, уровень субъективного контроля и самоактуализационные тенденции личности.

Формирование субъектной позиции студента в образовательном пространстве вуза напрямую зависит от условий и содержания учебно-профессиональной деятельности, которые влияют на личность студента как на объективном, так и на субъективном уровнях.

Внешние воздействия, преломляясь через «совокупность внутренних условий психики», формируют и способствуют развитию компонентов субъектной позиции, что находит проявление в специфических приемах и средствах реализации учебно-профессиональной деятельности.

На основе теоретического анализа литературы и экспертных оценок в целях более качественного анализа объективно-психологические показатели субъектной позиции были объединены Л.В. Левицкой [29] в следующие компоненты:

1) интеллектуально-творческий компонент (самостоятельность, инициативность, любознательность, креативность);

2) организационно-деятельностный компонент (организованность, ответственность, дисциплинированность, аккуратность, рефлексивность, трудолюбие, результативность учебной деятельности);

3) эмоционально-волевой компонент (целеустремленность, настойчивость, уверенность, произвольность);

4) коммуникативный компонент (коммуникативная совместимость, общительность, эмпатия, искренность).

Таблица 1

Структура субъектной позиции

(по Л.В. Левицкой) [29]

| Объективно-психологические показатели субъектной позиции | |||

| интеллектуально-творческий компонент | организационно-деятельностный компонент | эмоционально-волевой компонент | коммуникативный компонент |

|

| |||

| самостоятельность | организованность, ответственность | целеустремленность | коммуникативная совместимость |

| инициативность | дисциплинированность, аккуратность | настойчивость | общительность |

| любознательность | рефлексивность | уверенность | эмпатия |

| креативность | трудолюбие | произвольность | искренность |

|

| результативность учебной деятельности |

|

|

| Личностные характеристики | |||

| Смысло-жизненные ориентации | |||

| Уровень субъективного контроля | |||

| Самоактуализационные тенденции личности | |||

| Объективно-психологические показатели субъектной позиции | |||

М.И. Лукьянова определяет акмеологическую позицию студента как «его готовность в каждой конкретной образовательной ситуации к акту самоопределения, направленному на достижения в учебной, личностной и социальной сферах, что в дальнейшем будет определять его активность и стремление к достижениям в будущей профессиональной деятельности» [32].

Определяя сущность, структуру и характеристики акмеологической позиции обучающихся в контексте вузовского обучения, М.И. Лукьянова взяла за основу так называемый функциональный подход (С.И. Архангельский, Н.М. Борытко, И.Ф. Исаев, М.В. Коротов, П.И. Ставский, и др.).

Науки, исследующие социально-педагогический аспект деятельности человека, под функцией понимают качественную характеристику, направленную на поддержание и развитие системы. Устойчивость функциональных компонентов системы определяется их связью со структурными компонентами и между собой. Отсутствие связей у каких-либо компонентов в другими ведёт их к изоляции и. в конечном итоге, к вытеснению из системы [16].

Через систему функций раскрывается сущность изучаемого объекта, а, значит, наиболее полно характеризуется акмеологическая позиция обучающегося как важная задача его профессионального развития.

Основываясь на анализе исследований многих учёных и практиков, в качестве основных характеристик акмеологической позиции (см. Таблица 2) М.И. Лукьянова предложила акцентировать внимание на основных функциях: самопонимания, самореализации, самоутверждения, саморазвития, самооценки [33].

Таблица 2

Теоретические основы понятия «акмеологическая позиция»

(по М.И. Лукьяновой) [33]

| Функция самопонимания | В.И. Пузько [58] | Сегодня понимание перестало быть результатом естественного становления человека в культуре, но обнаруживает себя как творческий потенциал субъекта, как присвоение и выработка личностных смыслов, как результат напряжённого усилия быть, как защита от скрытой манипуляции в ситуации социокультурного кризиса. Цель самопонимания – «произведение» личностного смысла в языке традиции, предрассудков как форм культурного опыта, но осуществляется оно в применении опыта «чужого» к себе во внутреннем диалоге души с самой собой. Таким образом, цель самопонимания – не только присвоение смысла «Я», но и движение субъекта в область грядущего смысла за пределы самого себя. |

| Н.М. Борытко [16] | Понять категорию смысла можно лишь в контексте субъектности индивида в культуре, которая «предъявляет» ему ценности, значения, нормы, знания. Всё это приобретает личностный смысл только благодаря активной деятельности человеческого сознания. Ценности, значения, нормы, знания можно и передать; смыслы – только предъявить. Они не могут быть усвоены, а лишь выработаны, открыты, обнаружены в результате поиска, как следствие внутренней работы, благодаря собственным духовным исканиям, активности индивида. В этом отношении интересно семантическое сопоставление слов «осознать» и «осмыслить»: если первое имеет значение «принять», то второе - «выработать собственное отношение». | |

| В. Франкл [76] | Смыслы не даются человеку произвольно, они должны им ответственно находиться, иначе он теряет свою субъектность, свою автономию. | |

| Функция самореализации | В.И. Андреев [6] | Образование переходит в самообразование, воспитание в самовоспитание, обучение в самообучение, социализация в в самореализацию при условии, если человек активно владеет философской, психологической и педагогической культурой, т.е. становится и философом, и психологом, и педагогов для самого себя. |

| Н.В. Борисова [13] | Самореализация – универсальная способность субъекта к выявлению, раскрытию и опредмечиванию своих сущностных сил. Проявляется в таких ее характеристиках, как самостоятельность (способность к планированию, регулированию, целенаправленности своей деятельности, к рефлексии), свобода (способность к автономному поведению, саморегуляции, воле и межсубъектному взаимодействию), творчество (способность к концентрации творческих усилий, креативности в деятельности, независимости в суждениях и ответственности за свои действия и поступки). | |

| Функция самоутверждения | Н.М. Борытко, О.А. Мацкайлова и др. [16] | Самоутверждение – это осознание себя и отношение к себе через предъявление своего «конкретного Я» другим людям, для которых оно выступает в качестве объекта. Характер подобного предъявления проявляется в стремлении обучающегося к высокой внешней оценке и самооценке своей личности и в определённых стратегиях поведения. Теоретически и эмпирически выделяют три стратегии самоутверждения - самоподавление, конструктивное самоутверждение и доминирование |

| Функция саморазвития | Н.К. Сергеев, О.С. Газман, Б.З. Вульфов, В.Д. Иванов [16] | Саморазвитие - обязательная составляющая современного образования, показатель субъектности индивида на всех этапах его образования. Саморазвитие как составляющая акмеологической позиции тесно связано с процессами целеобразования, рефлексии, взаимодействия, саморегуляции |

| Функция самооценки | В. Франкл [76] | Быть человеком означает быть обращенным к смыслу, требующему осуществления, и ценностям, требующим реализации. |

| Н.М. Борытко [16] | Самооценка – это оценка субъектом самого себя, своих учебных и профессиональных способностей, профессиональных качеств и роли в творческом преобразовании себя и окружающих обстоятельств | |

| Л.Н. Борисова [13] | Уровень самооценки отражает степень собственного достоинства и характер направленности поступков обучающихся. | |

| А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина, А.А. Реан и др. [23] | Составляющие самооценки: самооценка результата (оценка достигнутого) и самооценка потенциала (оценка своих возможностей). Первая отражает удовлетворенность (или неудовлетворенность) собственными достижениями, а вторая - веру в свои силы, в способность реализовать свои планы и намерения, выстраивать перспективу. Поэтому низкая самооценка результата в сочетании с высокой самооценкой потенциала является одним из факторов акмеологического развития. |

Анализ функций помог выявить не только содержание, но и структуру акмеологической позиции ученика. Эмоционально-смысловая составляющая, обеспечивающая функции самопонимания и саморазвития, является основанием акмеологической позиции. Деятельностно-ценностная составляющая, отвечающая за функции самооценки и саморазвития, раскрывает механизм становления и развития акмеологической позиции учащегося. А поведенчески-нормативная составляющая, благодаря которой происходит самореализация и самоутверждение обучающегося в профессионально-образовательной деятельности, раскрывает интенции процесса становления акмеологической позиции, её результативный аспект уже на стадии вузовского обучения (см. Схема 1).

Структура «акмеологической позиции»

в контексте основных личностных отношений

Н.В. Сосновских в своей работе опирается при характеристике субъектной позиции на определения, сформулированные в работах известных исследователей (см. Таблица 3).

Н.В. Сосновских считает, что постановка вопроса о формировании акмеологической позиции в учебном процессе возможна только по отношению к учащимся старшего школьного возраста (педагогический термин), старшего подросткового возраста или возраста ранней юности (психологический термин) от 14 до 17 лет.

Н.В. Сосновских применительно к учащимся 5-11 классов сводит понятие «акмеологической позиции» к сформированной на определённых ступенях образования степени зрелости, к готовности к образованию, к жизненному (личностному и профессиональному) самоопределению [33].

Основной задачей этого периода является формирование готовности учащегося к профессиональному и личностному самоопределению, что влечет за собой развитие эмоционально-смысловой составляющей позиции. Возраст ранней юности - это завершающий этап личностного созревания и формирования оснований субъектности, когда наиболее полно выявляется ценностно-ориентационная деятельность школьника.

В этом возрасте на основе стремления школьника к автономии у него формируется полная структура самосознания, развивается личностная рефлексия, осознаются жизненные планы, перспективы, формируется уровень притязаний [40], т.е. поведенчески-нормативная составляющая позиции. Эта внутренняя позиция обуславливает определенную структуру его отношения к действительности, к окружающим и к самому себе. Вместе с тем в образовательном процессе происходит формирование познавательных и профессиональных интересов старшеклассника, его способности строить планы и вырабатывать нравственные идеалы, которые в свою очередь влияют на становление субъектной позиции учащегося. Феномен позиции, возникающий в старшем школьном возрасте, свидетельствует о качественных изменениях в нравственном развитии личности.

Таблица 3

Теоретические основы понятия «акмеологическая позиция»

(по Н.В. Сосновских) [33]

| Ананьев Б.Г., Ломов Б.Ф., Родионова Н.Ф. и др. | Позиция - наиболее целостная, интегративная характеристика всего образа жизни человека, ставшего в подлинном смысле слова субъектом собственной жизнедеятельности. Позиция - способ реализации базовых ценностей субъекта в его взаимоотношениях с другими, единство сознания и деятельности. В этой связи обретение позиции - не одноразовое событие, а непрерывный процесс ее становления в деятельности. |

| Мясищев В.Н. | Позиция - это «интеграция доминирующих избирательных отношений человека в каком-либо существенном для него вопросе». |

| Андреева Г.М., Асмолов А.Г., Кон И.С., Леонтьев А.Н., Петровский А.В. и др. | Позиция, как система отношений, характеризует человека многоаспектно, в единстве объективного и субъективного, внешнего и внутреннего, потенциального и актуального, социального и психологического. Отношения, а, следовательно, и позиция, рассматриваются как ядро субъектности, выступают не только условием развития человека, но и важным показателем его зрелости. Позиция характеризует «место» человека в его жизнедеятельности: является он истинным ее субъектом или живет, влекомый обстоятельствами. Осознанность - одна из важнейших характеристик позиции человека. |

| Деркач А.А., Бодалев А.А., Кузьмина Н.В., Максимова В.Н., Полетаева Н.М. | Акмеологическая позиция есть субъектная позиция человека, его устойчивое стремление к достижениям, к самореализации творческого потенциала и жизненных сил в гуманистически оправданных видах деятельности. Акмеологическая позиция также является результатом ценностно-смыслового самоопределения личности, избирающей приоритетные ценности - здоровье, жизненный успех и духовность. Такая позиция будет интегрировать в себе такие сущностные характеристики, как установка на свободный и самостоятельный выбор, собственное отношение к реальным ценностям на успех, на активность, на достижения. |

| Борытко Н.М. | Выявить функции личности или иного воспитательного феномена в развитии и жизнедеятельности человека - значит обнаружить ту роль, которую этот феномен выполняет в жизни человека как целостного существа. Всякое целое проявляет свои сущностные особенности в структуре функций. |

Соответственно, одним из актуальных вопросов видится определение сущности, структуры, функциональных характеристик акмеологической позиции учащихся основной и старшей школы в контексте их возрастных особенностей.

Итак, акмеологическую позицию возможно определить как готовность личности к акту самоопределения в каждой конкретной образовательной ситуации, направленному на достижения в учебной, личностной и социальной сферах, что в дальнейшем будет определять активность и стремление личности к достижениям в будущей профессиональной деятельности [33].

Таким образом, все указанные исследователи признают, что акмеологический подход в образовании позволяет формировать у обучающихся высокую мотивацию достижений, стремление к максимальной реализации своих интеллектуальных и личностных ресурсов, к успеху, к творчеству, к высоким результатам в различных видах деятельности, к духовному развитию и духовной зрелости, то есть акмеологическую позицию.

Акмеологическая позиция не просто раскрывает отношение личности к миру, к обществу и к себе, но и выражает в первую очередь особое, значимое для субъекта, отношение к определённым жизненным ценностям, к деятельности, к познанию, как устойчивых регуляторов его жизнедеятельности и поведения. Акмеологическая позиция ученика, сформированная в юном возрасте, будет залогом его успеха в дальнейшей жизни, в его профессии.

Акмеологическая позиция обусловлена особенностями личности, сформированными, под влиянием социальных факторов и условий, формируется и проявляется в социуме. Безусловно, образовательная и воспитательная деятельность в процессе обучения в школе оказывает существенное влияние на формирование акмеологической позиции обучающегося.

Мы определяем акмеологическую позицию учащегося 9-11 классов как готовность личности к познанию и самопознанию, к преодолению трудностей и к волевым усилиям, к рефлексии и самокоррекции в целях саморазвития и самореализации в учебной, личностной и социальной сферах, что будет определять её активность и самостоятельность, а также обеспечивать позицию личности как ТВОРЦА, ЛИДЕРА И ИССЛЕДОВАТЕЛЯ на основах гуманизма.

Закладывая основы акмеологической позиции у младших школьников и учитывая несформированность в этом возрасте эмоционально-смысловой и функциональной сфер личности, нестабильность системы ценностных установок, необходимо и целесообразно акцентировать внимание на формировании таких качеств, как адекватность самооценки, рефлексивность, стремление к познанию.

Теоретические основы понятия «воспитательное пространство»

Пространство, окружающее современного человека, небезопасно. Молодые люди постоянно сталкиваются с современными феноменами, часто не сознавая их и не понимая необходимость и возможность противодействия им. Речь идёт о таких явлениях как деструктивные секты, асоциальные субкультуры, имеющие антиобщественную и антиличностную направленность социальные сети, небезопасное информационное пространств и прочее. Возникает острая необходимость в создании и развитии особого воспитательного пространства в образовательных организациях, которое способствовало бы формированию личности, умеющей преодолевать эти кризисные и деструктивные соблазны, личности готовой к саморазвитию и самореализации на гуманистических началах.

Отечественная педагогика имеет большой опыт в решении данных проблем. Однако кризисные и деструктивные явления современности, имеют иной характер, чем, например, ещё 15-20 лет назад. Кроме того, сказывается длительность отсутствия внятной государственной политики в области воспитания в школе. Безусловно, имеет место быть и дезориентация в определении воспитательного идеала, а значит отсутствие эмпирической основы определения эффективности воспитания. Новое поколение педагогов не владеет в должной мере новыми технологиями воспитания, утратив или не переняв практические навыки реализации традиционных. Прибавим к перечисленным факторам снижение статуса педагогической и воспитательной профессиональной деятельности и поймём, что задачи организации воспитания по-прежнему актуальны.

Мировым трендом в организации образовательной и воспитательной деятельности (как, впрочем, и других видов деятельности) становится пространственный подход. Он определяет всю совокупность и целостность воспитательного процесса, интегрирующего взаимосвязи и взаимовлияния его субъектов в целях достижения воспитательного результата.

Термин «пространство» как количественное и качественное определение пришёл к нам из точных наук, в первую очередь математических. Обозначает он в этом случае множество объектов, между которыми установлены отношения - связи, определяемые характером этих объектов и расстоянием между ними. Пространство двойственно, т.е. амбивалентно, так как может определяться такими характеристиками как протяжённость и фрагментарность, прерывистость и непрерывность.

Термин «пространство» широко используется сегодня, объединяясь в научной и бытовой практике с иными характеристиками: единое экономическое, политическое, культурное, информационное и т.п. пространства.

Понятие «пространство» находит отражение как базовый термин в трудах таких философов, как И. Кант, Ф. Брентано, М. Хайдеггер, А. Бергсон и др. Философский словарь определяет «пространство», как «форму бытия материи, форму координации сосуществующих объектов, состояний материи» [75].

Пространство – это иерархия взаимосвязанных и взаимозависимых субъектов и объектов, смыслов и значений, ими создаваемых. Устойчивыми признаками пространства являются его нелинейность, непредопределенность во времени, незамкнутость, подвижность и интенциональность, целостность, событийность. Субъекты пространства не просто сосуществуют вместе, но соединены в интегративную целостность.

В научный оборот отечественной педагогики термин «воспитательное пространство» вошёл в 1960-1970-е годы. Исследованиями различных аспектов этого понятия занимались Е.В. Бондаревская, Д.В. Григорьев, В.А. Караковский, И.В. Кулешова, Ю.С. Мануйлов, Л.И. Новикова, Н.А. Селиванова и другие.

Вместе с тем очень часто наряду с термином «воспитательное пространство» в педагогике используется слово «образовательное пространство», где «воспитательное пространство» понимается как выделенная часть образовательного пространства или чаще всего его интегрированная составляющая.

Термин «образовательное пространство» используется не только в рамках педагогики, но и в рамках ряда других наук, таких как философия, социология, психология и т.д. Все эти науки рассматривают и анализируют образовательное пространство с разных точек зрения, изучают конкретные элементы, связанные непосредственно с данной наукой.

Понятие «образовательное пространство» использовано в действующем Законе Российской Федерации об образовании и других нормативных актах. В статье 3 действующего Закона РФ «Об образовании» отмечается, что один из принципов государственной политики в области образования – единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального государства [74].

Советом глав правительств СНГ утверждена Концепция формирования единого (общего) образовательного пространства СНГ от 17 января 1997 г.

Теория образовательного пространства сложилась под влиянием идей В.П. Борисенкова, Т.Ф. Борисовой, М.В. Борытко, Г.И. Герасимова, А.Я. Данилюка, Н.В. Наливайко, В.И. Слободчикова, В.М. Степанова, И.Д. Фрумина и др.

В.И. Слободчиков определяет пространство образования как пространство совместной жизнедеятельности людей разных возрастных групп, в котором разворачивается образование человека на основании общих целей.

Обобщая исследования многих предшественников, Р.Е. Пономарёв даёт следующее определение термину: «Образовательное пространство представляет собой вид пространства, место, охватывающее человека и среду в процессе их взаимодействия, результатом которого выступает приращение индивидуальной культуры» [53].

На сегодняшний день, исходя из представленных определений и понятий, образовательное пространство интерпретируют с двух сторон.

Согласно первой тенденции, под образовательным пространством понимают взаимоотношения между педагогом и учащимися во время передачи знаний и опыта, то есть рассматривается в качестве самого процесса.

Вторая тенденция рассматривает образовательное пространство как специально созданную зону, наполненную необходимым материалом и оборудованием, для организации образовательной деятельности.

Таким образом, образовательное пространство – это совокупность среды и системы, направленной на организацию педагогической деятельности.

Понятие «воспитательное пространство» активно вошло в педагогическую науку благодаря исследованиям Л.И. Новиковой.

Воспитательное пространство как феномен исследованы и описаны также в трудах Н.В. Кузьминой, Е.В. Бондаревской, Д.В. Григорьева, В.А. Караковского, Н.К. Катовича, М.В. Корешкова, Ю.С. Мануйлова, А.В. Мудрик, Н.Л. Селивановой, В.М. Степанова, Т.А. Бабкиной, А.В. Гаврилина, Н.Г. Новикова, Т.П. Беликовой.

Л.И. Новикова под этим термином понимает «педагогически организованную среду, окружающую ребёнка или определённое множество детей (классы, группы, школы, лицея)» или шире «систему взаимосвязанных образовательных и воспитательных учреждений, детских и юношеских организаций, функционирующих на его (пространстве) территории, социальных педагогов, психологов, профориентаторов предприятий, которые по своему замыслу реализуют определённые воспитательные функции по отношению к детям, средства массовой информации, общественные организации» [45].

В отличие от воспитательной среды, которая в основе своей есть данность, воспитательное пространство является результатом созидательной и интегрирующей деятельности по педагогизации среды.

Процесс педагогизации среды заключается в целенаправленной активности, направленной на актуализацию позитивных социально значимых ценностей и потребностей и дезактуализацию в сознании молодёжи ценностей и потребностей асоциального характера. Это предполагает сужение в воспитательной среде стихийного негативного за счёт организованных системных влияний, т.е. не устранение неорганизованной среды (это невозможно), а включение её в качестве составляющего компонента в систему окружающей школу среды [44].

Структурной единицей воспитательного пространства является учреждение (или есть учреждений), принимающее (принимающих) участие в его создании, а механизмом создания – взаимодействие субъектов, объединённых пониманием педагогических задач, едиными дидактическими принципами и подходами. Таким образом, воспитательное пространство может быть объектом изучения и моделирования (на этапе его создания), а также инструментом воспитания (на этапе его функционирования).

А.В. Мудрик считает, что ребёнок как личность формируется и развивается не только под влиянием целенаправленного воспитания, но и в процессе социализации [40]. Под воспитательным пространством он понимает качественную характеристику микросоциума, от которой во многом зависит успешность адаптации личности в социуме, уменьшение риска превращения её в жертву неблагоприятных условий социализации, возможность корректировать неблагоприятное влияние окружающей среды. Таким образом, воспитательное пространство есть сфера относительно контролируемой социализации, в рамках которой интегрируются институциональные и личностные ресурсы всех её субъектов [41].

Ю.С. Мануйлов вторит мнению А.В. Мудрика и характеризует воспитательное пространство как часть «среды, в которой господствует определённый педагогически сформированный образ жизни» [38]. Взаимодействие всех субъектов воспитательного пространства определяется целью образа жизни личности учащегося, а механизмы его создания схожи с образовательными (т.е. с механизмами создания образовательного пространства) [37].

Большое внимание понятию «воспитательное пространство» посвятила в своих работах Н.Л. Селиванова. Она видит в воспитательном пространстве прообраз, модель гражданского общества, нарождающегося в России. Структура воспитательного пространства сложна и понимается как динамическая сеть взаимосвязанных педагогических событий, созидаемых усилиями социальных субъектов (коллективных и индивидуальных).

Коллективные субъекты воспитательного пространства – это профессиональные общности различных образовательных и иных учреждений, ставящие перед собой цели воспитания.

Индивидуальными субъектами являются педагоги, родители, дети, студенты, врачи, юристы, самые разные люди, встреча с которыми может превратиться в событие.

Главная характеристика воспитательного пространства в том, что оно способно выступить интегрированным условием личностного развития человека, как взрослого, так и ребёнка. Ключевым ценностным моментом «события» является значимость для всех его участников, важным технологическим моментом «события» является их совместная деятельность.

А.В. Гаврилин определяет воспитательное пространство как многомерное и полифункциональное образование, через которое проявляется влияние всех факторов воспитания и других пространств (витального, предметного, экологического, информационного, образовательного, социокультурного и пр.) на процесс становления, развития и самореализации личности. Фактически воспитательное пространство есть временное сочетание источников энергии, способных обеспечить развитие личности в соответствии с определенными целями.

В исследовании Н.М. Борытко воспитательное пространство рассматривается в широком контексте взаимодействия «человека с миром и людьми как условие его саморазвития». Социокультурное воспитательное пространство есть специально-организованная педагогическая среда и системы «педагогических факторов и условий становления ребенка». Особо важную в саморазвитии личности Н.М. Борытко отводит субъектному пространству человека, которое является «результатом работы человека над собой, постоянного усилия быть, сохранять свою позитивную идентичность». Отношение к самому себе, работа над собой и взаимодействие с миром и другими людьми, выступают в концепции Н.М. Борытко источниками развития человека в воспитательном пространстве, где важную роль играет именно субъектное пространство человека [14].

Основными характеристиками идеального воспитательного пространства А.В. Гаврилин видит:

1- гуманистическую направленность данного пространства, когда целью воспитания выступает внутренний ценностный ориентир на развитие и самореализацию, и жизнь ребенка сейчас («здесь и теперь») является самоценностью;

2 - его системность, которая включает:

А) уровень системообразующих отношений, возникающих в процессе функционирования воспитательного пространства;

Б) субстратный уровень, состоящий из пассивных и активных элементов, в котором:

- пассивные элементы как это элементы экологической среды и артефакты;

- активные элементы пространства - единые воспитательные коллективы и отдельные люди (педагоги, воспитанники и родители), как субъекты воспитания;

3 - многомерность и плотность воспитательного пространства (наличие и количество иных подпространств структуры), протяженность (степень влияния данных подпространств на воспитательное пространство), полнота (степень и успешности включения того или иного подпространства в целенаправленный процесс воспитания) [27].

Составляющие воспитательного пространства:

материальные (здание школы, его дизайн, оборудование, цветовая гамма форма одежды внешний вид учеников учителей и др.);

социальные (характер отношений способ взаимодействия членов организации социально-психологический климат в целом и др.);

духовные (идеалы, ценностный потенциал, идеи, творческие проявления, традиции и др.).

Н.Е. Щуркова объясняет понятие «воспитательное пространство» как «совокупность окружающих ребенка обстоятельств, социально ценностных, влияющих на его личностное развитие и содействующих его вхождению в современную культуру» и подразделяет ее на предметно-пространственное, поведенческое, событийное и информационное культурное окружение» [80].

При этом Н.Е. Щуркова подразделяет воспитательное пространство на предметно-пространственное, поведенческое, событийное и информационное культурное окружение.

Под предметно-пространственным окружением понимаются с одной стороны все помещения и обустройство школы; классные комнаты, учебные кабинеты, школьный двор, спортплощадки и так далее; с другой стороны – это предметные проявления одежды директора школы, учителей, технических работников и самих школьников. Всё это психологический фон, на котором разворачиваются отношения тех, кто находится в здании школы.

Поведенческая среда школы отражает установившиеся в школе интонации в обращении, характер совместной деятельности детей и педагогов, отдельные поступки школьников, протекающие конфликты этического порядка и их разрешение.

Событийное окружение – это совокупность событий, попадающих в поле восприятия воспитанника, служащих предметом оценки, поводом к раздумью и сопереживанию, основанием для жизненных выводов. Событие становится фактором личностного развития его участников.

Информационное окружение школьника - это культурно укомплектованная библиотека и читальный зал при ней; учебники у всех учащихся; приобщение детей к домашнему чтению и к слушанию публичных выступлений с приглашением гостей; регулярные реферативные выступления школьников и конференции для старшеклассников.

Таким образом, воспитательное пространство по Н.Е. Щурковой – это использование потенциалов среды, ограничение негативных факторов среды и усиление позитивных факторов. В любом случае среда трактуется как некие объективно данные обстоятельства, которыми, при наличии определенной цели, можно более или менее успешно управлять [77].

Т.П. Беликова также определяет воспитательное пространство как многоуровневое образование, но выделяет в нём не четыре, а семь уровней (компонентов) [цит. по 27]:

- деятельностная среда – это среда непосредственной самореализации, самоутверждения личности;

- коммуникативная среда – это среда непосредственного общения;

- компаративная (от латинского comparatio – сравнивать, сопоставлять) среда – это такая среда, которая выступает социальным фоном для сравнения и самосравнения человека;

- предметная среда человека включает в себя множество значимых для него предметов, которыми он сообразует свое поведение и деятельность;

- экологическая среда - система обслуживания обучаемых, которая включает в себя бытовые, транспортные и другие услуги; важное значение здесь имеют: их гуманный характер; адресная направленность; достаточность и своевременность; корректность и достаточность их представления;

- эмоциональная среда, повышающая настроение обучаемых, их работоспособность, готовность к контактам;

- информационная среда, характеризующаяся содержанием и объемом необходимой и достаточной информации, ее источниками, направленностью и плотностью, каналами передачи, соотношением прямой и обратной связей.

Теория воспитательных пространств также представлена в трудах Ю.П. Сокольникова, О.И. Попова, С.Н. Сивкова, Н.В. Бестужева-Лада, Н.С. Данакина, Л.Я. Дятченко, Н.Ф. Девятко, В.Н. Иванова, Г.А. Котельникова, В.И. Патрушева, Ж.Т. Тощенко.

Целый ряд педагогических исследований раскрывают факторы гуманизации воспитательного пространства посредством:

формирования детского движения (Л.В. Алиева);

включения личности в игровую деятельность (Л.В. Куликова);

развития географического пространства (Т.Н. Зубкова);

использования воспитательных возможностей учреждения дополнительного образования (В.А. Бородулин).

Таким образом, можно отметить, что понятие «воспитательное пространство» определяется авторами многозначно.

Нам ближе точки зрения двух исследователей – Н.Л. Селивановой и Н.Е. Щурковой, объединяя которые мы формулируем следующее определение: воспитательное пространство – это динамично развивающаяся сеть взаимосвязанных педагогических событий (событийное окружение), с одной стороны, и совокупность информационной, предметной, акмеологической сред образовательной организации и реализуемой в ней системы воспитания, с другой стороны».

Под акмеологической средой лицея мы понимаем среду лицея, направленную на решение акмеологических задач, в рамках нашего исследования на формирование акмеологической позиции учащихся.

Информационное пространство лицея – это вся совокупность необходимой и достаточной информации, её источники и каналы передачи, возможности прямой и обратной связи как факторы реализации воспитательных и образовательных задач лицея.

Под событийным окружением мы понимаем динамическую сеть взаимосвязанных педагогических событий, созидаемых усилиями социальных субъектов лицея и (или) попадающих в лицее в поле восприятия воспитанника, служащих предметом оценки, поводом к раздумью и сопереживанию, основанием для жизненных выводов, т.е. фактором личностного развития его участников (коллективных и индивидуальных).

Под системой воспитания мы понимаем совокупность воспитывающих систем в лицее (в т.ч. системы работы педагога-предметника и классного руководителя, система исследовательской и проектной деятельности, система деятельности социально-психологической службы), направленных на достижение воспитательных и образовательных целей.

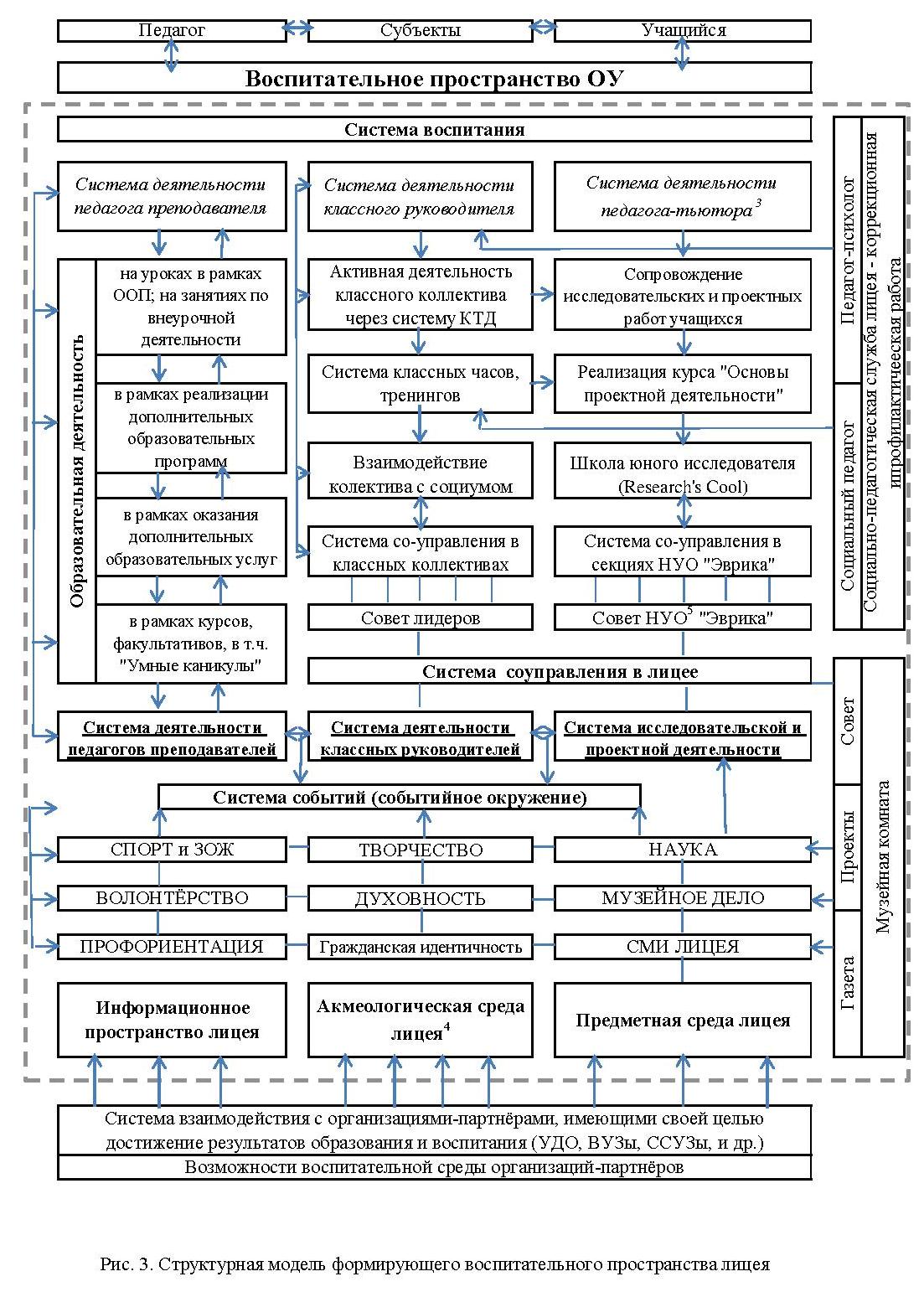

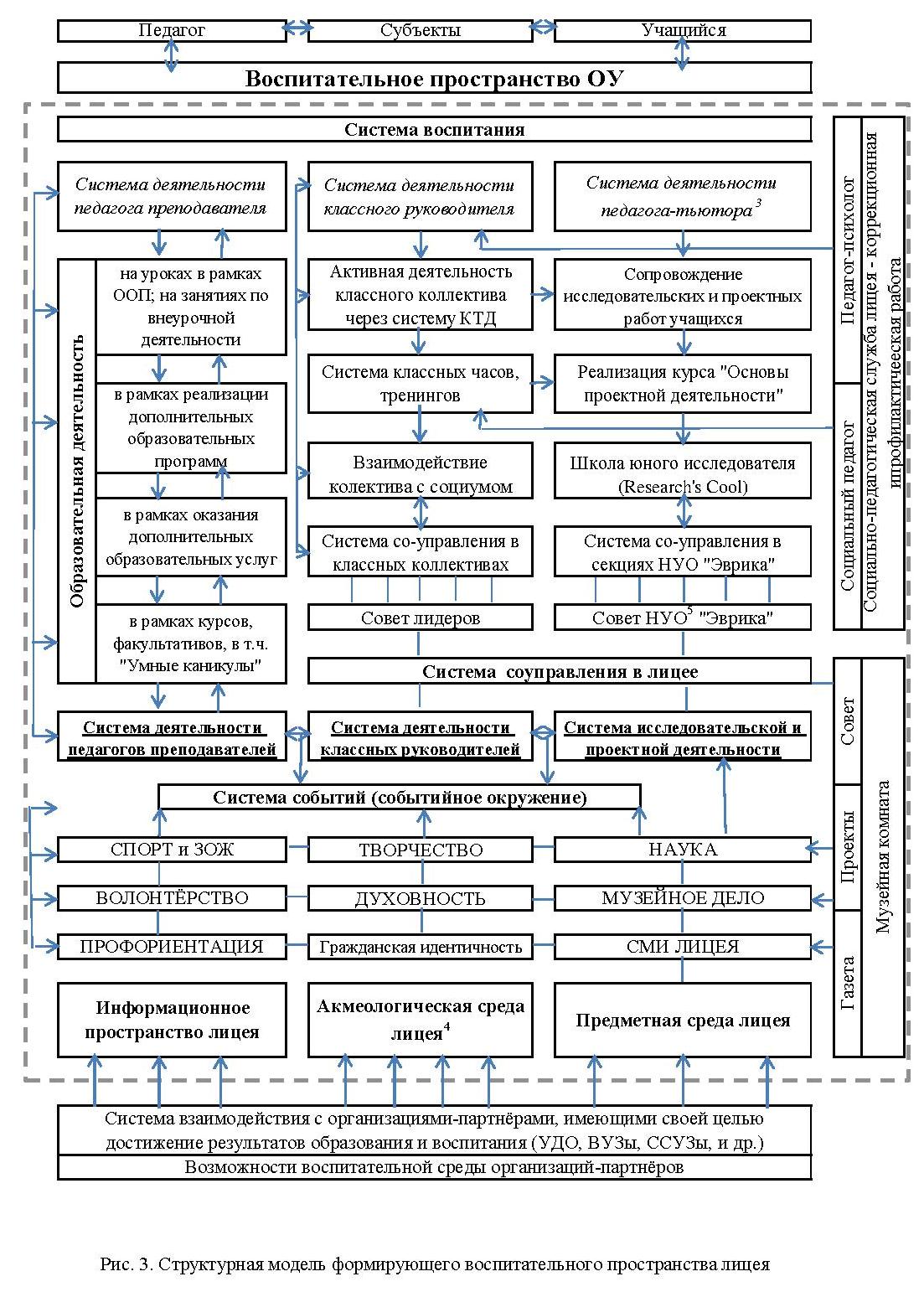

В контексте освоения акмеологического подхода необходимо осуществить моделирование воспитательного пространства образовательной организации (в нашем исследовании – лицея), в условиях которого было бы обеспечено эффективное формирование акмеологической позиции учащихся (лицеистов). Разработанная нами структурная модель такого воспитательного пространства представлена на рисунке 3.

Структурная характеристика

акмеологической позиции учащихся

В ходе исследования нами были выделены следующие компоненты акмеологической позиции учащихся: когнитивный (самопознание, сформированность «Я-образа», адекватная самооценка; мотивационно-смысловой (мотивация достижения успеха; гуманистические, в т.ч. жизнь, здоровье; самопознание, самореализация, саморазвитие как ценности); эмоционально-волевой (воля, активность); рефлексивно-регулятивный (рефлексивность, самостоятельность); поведенческий (творческость, лидерство, познание и созидание как позиции).

Когнитивный компонент представляет собой знания личности о самой себе, информированность о своих личностных качествах, поступках, образе жизни с одной стороны, и как о потенциале саморазвития с другой стороны. В психологии и педагогике в связи с этим принято говорить о сформированности «Я-концепции» (Р. Бёрнс) [11], описательную часть которой называют «Я-образом», а отношение к нему называют самооценкой. Наиболее активно этот процесс происходит в возрасте 11-12 лет: подросток сравнивает себя с другими подростками, анализирует, ищет сходства или различия. Поэтому о формировании когнитивного компонента можно говорить с 5-6 класса.

Сформированность когнитивного компонента позволяет говорить о сформированности «Я-концепции» обобщённого представления о себе