Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7»

Грицевич Наталья Владимировна учитель начальных классов

«Формирование функциональной грамотности на уроках русского языка и окружающего мира в 3 классе, математики и литературного чтения в 4 классе»

Функциональная грамотность является одним из основных факторов, который помогает людям активно участвовать во многих сферах деятельности и самостоятельно обучаться в течение всей жизни.

Впервые о функциональной грамотности было заявлено в середине 60-х годов 20 века. В Тегеране, на Всемирном конгрессе министров просвещения по ликвидации неграмотности в 1965 году, где был предложен термин «функциональная грамотность».

Русский язык в образовании младшего школьника занимает важное место, так как, являясь самостоятельным учебным предметом, он при этом продолжает оставаться средством общения и обучения и обладает значительным ресурсом воспитания личности школьника.

Русский язык может рассматриваться также как главный фактор существования, сохранения и развития культурной, образовательной и социальной сферы общества. Помимо этого, русский язык - основа образования гражданина России: от качества овладения русским языком уже в начальной школе зависит успешность овладения в будущем общекультурными и профессиональными компетенциями.

Специфика предмета «Русский язык» в школе состоит в том, что предметный курс с его направленностью на овладение научными основами языка изучается обучающимися в основном как носителями языка. Дети параллельно пользуются языком не только в процессе учебной деятельности, но и вне ее (бытовая коммуникация, общение и поиск информации в интернет - пространстве, СМИ - коммуникация, досуговое чтение).

К сожалению, получаемые обучающимися теоретические знания и языковые умения не применяются ни в каких иных практико-ориентированных ситуациях, кроме учебных. Это становится негативным фактором, затрудняющим развитие речемыслительных способностей детей. Например, при эмпирическом знании языка он не является инструментом языкового самоконтроля и совершенствования речи.

Выходом из сложившейся ситуации является переориентирование курса русского языка на формирование языковой грамотности как одного из предметных компонентов функциональной грамотности. Функционально грамотный, по мнению А.А. Леонтьева, - «это человек, который способен использовать все постоянно приобретенные в течение жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений».

С точки зрения функционального подхода овладение языковой грамотностью означает развитие способности использовать полученные знания в решении конкретных задач в разных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении, письме.

Языковая функциональная грамотность младшего школьника является одной из важных составляющих успешного обучения не только русскому языку, но и другим предметам. Направленность на формирование языковой личности обучающего как носителя языка – одна из ключевых позиций школьного языкового образования.

Все упражнения, направленные на развитие языковой грамотности целесообразно разделить на 3 группы:

Первая группа. Упражнения, направленные на развитие чувства языка и стремление совершенствовать собственную языковую культуру.

Виды упражнений:

- стимулирующие развитие чуткости и внимания к языку; осознание богатства, красоты и выразительности русского языка.

Что же должен делать учитель, чтобы у младших школьников развивалось внимание к языку и потребность совершенствовать собственную языковую культуру? Прежде всего, важно включить в урок русского языка материал, способствующий развитию чувства языка. Такой материал содержит рассказы учителя о богатстве родного языка, упражнения на понимание таких явлений языка как синонимичность, многозначность, антонимия и омонимия.

Приведем пример.

Задание. Что вам удалось понять, а что в этом тексте не совсем понятно современному человеку?

По Воздвиженке приехали на Арбат, в гостиницу 2Гунибъ»:

40 номеров. Цъна номера въ сутки съ прислугой и самоваром от 50 копеек до 1 рубля. Объдъ от кухмистера, цэна одного объда 75 копеек.

Дети начинают рассуждать и выдвигать предположения: Могут предположить, что слова написанные с большой буквы, обозначают имена собственные, учитель подтверждает правильность такого мнения и объясняет, что слова Воздвиженка и Арбат- название улиц в городе Москве, «Гуниб» название гостиницы. Учащиеся просят объяснить, кто такой кухмистер и что обозначает номер с прислугой. Затем дети обращают внимание на способ написания данного текста. С помощью учителя формулируется вывод, что многое в этом тексте не понятно современному человеку, так как со времени написания данного текста язык изменился. Язык как средство общения постоянно меняется.

Задание. Можно предложить рассмотреть рисунки и сравнить пары слов:

кисть - кисть, лук – лук, кран- кран.

Задание. В виде шуточного упражнения можно предложить детям проанализировать стихотворные строки А.Шибаева:

Есть заяц на трамвае,

Едет заяц рассуждая,

Если я купил билет,

Кто я: заяц или нет.

О ком же говорится в тексте?

Можно предложить обучающимся уточнить значение слова заяц в «Толковом словаре», и таким образом познакомить с многозначностью слов.

Развивающие мотивацию совершенствовать свою собственную культуру. Очень важно уделить особое внимание развитию правильной мотивации. Дети должны стремиться не только к получению хороших отметок, похвале взрослых, а они должны понять,выполняя специально подобранные упражнения, что неправильный выбор языковых средств, ошибка в выборе или написании слов, неправильная постановка запятых может привести к непониманию между людьми. Поэтому внимание к построению высказывания, выбору адекватных ситуаций языковых средств является мотивом последующего грамотного построения речи.

Приведем пример.

Задание. Подумай, почему было куплено неправильное число билетов в театре.

Мама поручила своему сыну Коле под ее диктовку написать записку папе. Он это сделал, и папа, прочитав записку, купил на один билет больше, чем нужно.

Вот, что было в записке «Купи билеты в театр для меня, тети, Нины и Ольги Викторовны.

Задание. Подумай, как нужно поставить запятые, чтобы смысл предложения был верным?

Папин брат бабушка Светлана Ивановна Вера и Олег впятером поехали после обеда в зоопарк.

А теперь попробуй еще раз поставить запятые.

Папин брат бабушка Светлана Ивановна Вера и Олег - все вчетвером поехали после обеда в зоопарк.

В процессе выполнения упражнения учащиеся должны понять, без учета значения второй части предложения правильно расставить запятые невозможно: необходимо обратить внимание на ключевые слова впятером, вчетвером. И снова языковая функциональная грамотностьобучающихся (необходимые пунктуационные умения) поможет учащимся справиться с реальной ситуацией – понять, сколько же человек посетило зоопарк.

Вторая группа. Упражнения для построения содержательных конструктов.

Упражнения - наблюдения, в которых обучающийся является наблюдателем речевой ситуации и анализирует адекватность выбора языковых средств в заданной речевой ситуации;

Приведем пример.

Задание.В тексте допущены 2 речевые ошибки. Найди их.

Ранним утром я иду в соседнюю березовую рощу. В соседней березовой роще хорошо и радостно в эту осеннюю пору! Звонко распевают птицы. Птиц песни разливаются по всей окрестности. В глубоком враге журчит холодный ручей.

Задание. В тексте есть нарушение последовательности предложений. Определи, в каком порядке должны стоять предложения. Запиши исправленный текст.

Регулярное использование как объектов наблюдения идеальных и деформированных текстов, привлечение внимания к отбору языковых средств позволяют сформировать умение обнаружить нарушение языковых норм и неадекватность языковых средств той речевой ситуации, в которой они используются.

Упражнения - сочинения, в которых обучающемуся предлагается самостоятельно сконструировать устное или письменное высказывание.

Приведем пример.

Задание. Представь, что у твоей семьи есть знакомый детский писатель и вы договорились с ним о том, что он придет в школу и проведет встречу с учениками твоей школы. Что тебе предстоит сделать, чтобы все ребята узнали о предстоящей встрече и пришли на нее? Выполни задуманное.

Цель этого задания – развитие умения учащихся ориентироваться в заданной ситуации, понять, что самым адекватным действием является написание объявления о встрече с писателем. Выполнение задания способствует приобретению опыта написания объявления с учетом всех обязательных компонентов этого вида текста. Для правильного выполнения подобных заданий первый раз важно выполнять коллективно, обсуждая с детьми каждый шаг, вспоминая особенности такого жанра, как объявление. Для понимания особенностей разного жанра важно обеспечить приобретение учащимися опыта создания не только объявлений, но и приглашений, записок, мини-сочинений и т.д.

Упражнения - исследования, в которой обучающийся является непосредственным участником заданной речевой ситуации и производит выбор языковых средств. Основная цель этого вида упражнений - приобретение младшими школьниками опыта выбора языковых средств при дополнении или корректировке текста в заданной речевой ситуации, усвоение правил речевого этикета.

Приведем пример.

Задание. Прочитай запись телефонного разговора.

Саша позвонил заболевшему другу Пете, трубку взяла бабушка.

Реплика 1.- позовите Петю.

– Здравствуйте, Саша. У Пете болит горло, ему тяжело разговаривать.

Реплика 2. – Передайте ему. Чтобы он мне позвонил, когда он сможет разговаривать!

- Договорились, Саша! Я ему передам. До свидания.

Какие нарушения этики допустил Саша? Запиши слова, которые ты считаешь необходимо вставить в реплики Саши.

Упражнение способствующее обогащению словарного запаса обучающего.

Задание. Постарайся объяснить значение выделенных слов с помощью слов, близких по значению. Дедушка лелеял молодые яблоньки.

Мой сосед – тактичный человек.

Она смотрела на всех кротким взглядом.

Мы продвигались в кромешной тьме.

Третья группа. Упражнения, направленные на осознание терминологических и понятийных характеристик системы языка.

- упражнения, направленные на понимание младшими школьниками основных характеристик изучаемых языковых единиц, особенностей их функционирования в языке; овладение методами изучения языка.

Приведем пример. Слайд

Задание.1.В слове зайчата все согласные звуки твердые.

2. В слове зайчата 4 слога.

3. В слове зачата второй гласный звук ударный.

4.В слове зайчата все согласные звуки звонкие.

Упражнение направлено на определение верной характеристики звукового состава слова, развивает умение характеризовать согласные звуки.Целевая установка требует отобучающихся соотнесения своего собственного суждения о звуковом составе слова с предложенными утверждениями и определения их истинности или ложности.

Задание. Выбери слово, которое не является родственным остальным словам.

1.Лесник – человек, охраняющий лес.

2. Леска – длинная прочная нить, к концу которой привязывается рыболовный крючок.

3. Лесок – небольшой лес.

4. Перелесок – редкий лес, соединяющий два леса.

Обучающиеся должны применить способ определения однокоренных слов.

- упражнения, в которых обучающийся, является непосредственным участником выбора метода изучения языковых явлений.

Рассмотрим ряд упражнений, позволяющих формировать у младших школьников такой элемент языковой функциональной грамотности, как выбор метода изучения языковых единиц.

Приведем пример.

Задание. Тебе необходимо среди данных ниже слов найти и подчеркнуть слово, которое отличается от других слов с точки зрения грамматических признаков. Что ты, прежде всего будешь делать?

Задание. Читая книгу, ты встретил неизвестное слово. К какому словарю ты обратишься?

Учащиеся должны продемонстрировать понимание того, что при необходимости уточнить значение слова нужно обратиться к толковому словарю.

Задание. Какой метод изучения языка вы используете, чтобы определить, к какой части речи относятся слова каждой группы?

Снег, бабочка, самолет, Москва.

Изучать, думать, рассуждать насмешить.

Шелковый, трудный, лиловый, городской.

Задание проверяет, как учащиеся, изучая системы языка, усвоили методы языковых явлений. Пользуясь методом наблюдения. Можно определить частеречную принадлежность каждой группы предложенных слов, что очень важно для формирования языковой функциональной грамотности.

Сделаем вывод: благодаря формированию языковой функциональной грамотности обучение русскому языку в школе должно обеспечить также общекультурный уровень младшего школьника, способного в дальнейшем продолжить обучение на других ступенях образования.

Формирование естественно - научной функциональной грамотности младшего школьника.

Выделим четыре принципиально важные составляющие естественно - научной функциональной грамотности:

1. Готовность осваивать и использовать знания о природе.

2. Осознание ценности и значения научных знаний о природе.

3. Овладение методами познания природных явлений.

4. Способность к рефлексивным действиям.

Раскроем содержание каждой составляющей естественно – научной функциональной грамотности подробнее.

1.Готовность осваивать и использовать знания о природе для расширения учебных и жизненных задач включает развитые умения: воспроизводить изученную научную информацию, описывать и объяснять природные явления, используя научные факты.

Пример: экскурсия в парк. Использование полученных во время экскурсии в парк сведений о признаках наблюдаемого времени года, будут использованы в последующей деятельности детей. Возможно планирование решении речевой логической задачи «Таинственные знаки(следы животных)», «Книга зимы»(по В.Бианки)

Задание: Белым ровным слоем покрыл снег всю землю. Поля и лесные поляны теперь гладкие чистые страницы какой-то огромной книги. Днём идет снег. Кончится – страницы чистые. Утром идёшь – белые страницы покрыты множеством таинственных знаков, чёрточек, точек, запятых.

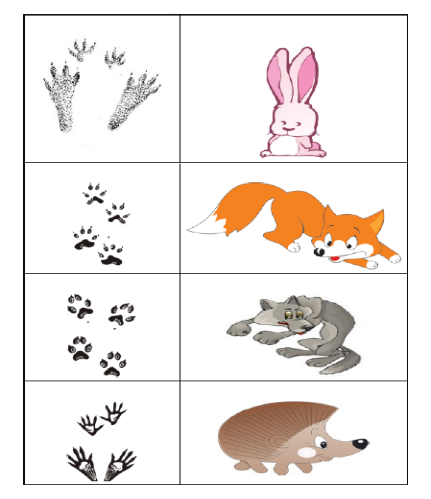

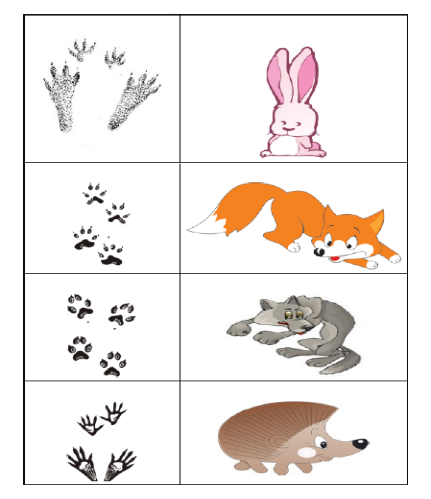

Кто оставил эти таинственные знаки? Можно ли увидеть в зимнем лесу вот эти следы животных?

КАРТОЧКА-ЗАДАНИЕ

СЛЕДЫ ЖИВОТНЫХ

Соедините картинки животных с их следами

Даже если дети не узнают их, то сравнение поможет установить особенности передвижения разных животных и запомнить очертания этих следов. Упражнение развивает смекалку, интерес к природе и её объектам.

После экскурсии в классе был организован учебный диалог, предложенные вопросы, касались не только формальной стороны полученных знаний. Это были вопросы на раздумье, рассуждение, высказывание обобщающих суждений. (На какие две группы можно разделить увиденные деревья? Как определить зима снежная или малоснежная? Как без термометра предположить какая погода на улице?)

2.Осознание ценности и значения научных знаний о природе включает осведомленность о том, что знание законов природы положительно влияют на развитие общества; проявление интереса к естествознанию, как к науке, желание самостоятельно приобретать знания, используя разные информационные средства.

Пример: создание групповых проектов «Наша Красная книга», «Лекарственные растения», групповая работа «Витамины».

Пример: (работа в парах или группах). Используя справочную литературу, дополните характеристики травянистых растений:

Подорожник растет повсюду - _________________________________________. Это лекарственное растение _____________________________.

Повилика - растение - паразит.______________________________.

Волчье лыко – очень красивое растение, привлекает яркими цветами и ягодами. Но______________________________________________________.

Пример домашнее задание: используя справочную литературу и интернет, узнай, почему осьминог так называется. Составь высказывание.

Ты уже знаешь, что к беспозвоночным животным относятся осьминоги, насекомые, дождевые черви. Загляни в справочную литературу, энциклопедию, узнай, какие еще животные относятся к беспозвоночным. Если захочешь, подготовь презентацию и покажи ее в классе.

3. Овладение методами познания природных явлений включает: умение проводить несложные наблюдения, опыты, мини-исследования, измерения, построение моделей, отражающих свойства объектов природы; анализ полученных результатов, установление на их основе причинно-следственных, временных и последовательных связей.

Пример: дети изучают части растений и те функции, которые они выполняют. Они прочитали текст в учебнике о том, что лист – это чудесная крохотная лаборатория, в которой из углекислого газа и воды образуются питательные вещества. Улавливая солнечные лучи, тонкая пластинка листа нагревается и начинает испарять воду. Это явление можно увидеть и с помощью опыта.

Практическая работа

Цель: увидеть, как лист испаряет воду.

Ход опыта. Возьмем стеклянную колбу, поместим туда лист какого-нибудь растения. Горлышко колбы закроем ватой. Через некоторое время на стенках колбы появятся капельки воды.

Сделаем вывод: лист испаряет воду.

Например, Оля наблюдала за развитием растения. Два одинаковых растения она начала поливать по-разному. Одно каждый день, другое – один раз в две недели. Что хотела проверить Оля?

Другое задание по фотографии определить:

- условия проведения опыта

- какой фактор развития растений подтверждается в результате его проведения

- опишите опыт и результат

Пример. Работа с картой. Задания: 1) Проанализируем цвет водоемов. Определим глубину разных водоемов на Земле. 2) С помощью нитки измерим длину реки от истока до устья. Затем по линейке измерим длину получившейся нитки. Зная масштаб карты, подсчитаем, какова длина реки в действительности.

Пример. Тема « Явление природы».

Эксперимент 1. Что такое радуга?

Цель: определить, как образуется радуга.

Задание: включить фонарик и поднести к нему призму. Обратить внимание: от призмы будут отходить пучки разного цвета - такие же, как цвета радуги: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Радуга возникает так же как лучи у призмы, когда в воздухе через водяные капельки проходит солнечный свет,они действуют, как призма.

4.Способность к рефлексивным действиям: проявление гражданской позиции при оценке фактов негативного отношения человека к природе; осуществления экологически ценного поведения в природе, участие в деятельности по ее охране и защите.

Пример: Тема «Цепи питания». Рассматривая цепь питания, характерную для нашей местности, предположить, что произойдет, если исчезнет одно из звеньев цепи.

Рассмотрение ситуаций: возьмем ли из леса зайчонка? соберём ли букет венериных башмачков?

Экологическая акция «Чистый лес».

Пример. Обучающимся предлагается жизненная ситуация:

-Дядя, купи котеночка,- обратился к прохожему Саша.

- А почему вы продаете такого симпатичного котенка?

- Он царапается, - ответил Саша.

А Вова добавил:

-Он ему надоел.

Для обсуждения предлагаются следующие вопросы: «Можно ли сказать, что этот рассказ о дружбе детей с животными? Что бы вы сказали мальчику на месте прохожего? Стоит ли оставлять у Саши котенка? Почему говорят: « Ты в ответе за тех, кого приручил?»

Пример. Организация доступной, несложной альтруистической деятельности младших школьников в природе.

Работа на школьном участке: создание зеленой зоны с клумбами.

Элементарная исследовательская деятельность в школьном биологическом кабинете, уголке природы, школьной теплице.

Участие в охране ближайшего к школе парка, участие в создании экологических троп.

Участие в проектной деятельности, связанной с экологическим образованием и природоохранной деятельностью.

Функционально грамотная личность – это человек, ориентирующийся в мире и действующий в соответствии с общественными ценностями, ожиданиями и интересами. И задача современного образования - такую личность воспитать. Большую роль в выполнении этой сложной задачи играют уроки русского языка, направленные на формирование языкового компонента функциональной грамотности.

Анализ педагогических исследований и результаты проведенного эксперимента позволили нам выявить следующие проблемы у учащихся начальной школы: преобладание неполных ответов на вопросы над полными, трудно сформулировать собственную точку зрения, отсутствие логики при изложении своих мыслей, при раскрытии темы и основной мысли высказывания. Все это свидетельствует о том, что у учащихся недостаточно развита устная и письменная речь, говорение и письмо. Быть грамотным – значит свободно владеть богатством родного языка в устной и письменной речи.

Учебные программы по русскому языку и литературному чтению определяют систему навыков функциональной грамотности, их структуру и содержание, которые включают, в том числе, и объем знаний, умений и навыков учащихся по учебному предмету. Учитель же должен наметить для себя пути, приемы и методы из накопленного методического наследия и личного опыта, дающий наибольший эффект в формировании функциональной грамотности школьников.

Навыки функциональной грамотности (слушание, говорение, чтение и письмо) формируются и развиваются в процессе освоения школьниками всего набора учебных предметов в школе, поскольку являются универсальными. Без них невозможно изучать ни одну дисциплину, так как в процессе обучения важно слушать и понимать речь учителя, правильно и лаконично изъясняться, учитывая ситуацию и рассчитывая время, требуемое на высказывание. Важно быстро находить необходимую по данной теме информацию, уверенно ориентируясь в книгах и учебниках. Также необходимо грамотно писать, соблюдая орфографические, лексические, пунктуационные правила и грамматические законы русского языка.

Одними из учебных предметов в системе начального образования, который способствует формированию навыков функциональной грамотности является «Литературное чтение».

В таблице наглядно представлено содержание литературной функциональной грамотности как планируемого результата обучения учащегося начальной школы.

| 1.Сформированность мотивации к самостоятельному чтению; осознание себя как читателя, понимание роли чтения в успешности обучения и повседневной жизни. |

| 2.Умение ориентироваться в особенностях разных жанров фольклора и художественной литературы. |

| 3.Овладение процессом смыслового чтения текстов разного типа, прежде всего художественного текста. |

| 4.Готовность осуществлять творческую деятельность на основе прочитанного текста. |

Рассмотрим на примерах динамику развития работы с текстом по определению темы по классам (на примере уроков литературного чтения).

1 класс.

Учитель: «Сравним стихотворение С. Маршака и рассказ Л. Толстого «Пришла весна».

Какова тема этих произведений? Можно ли узнать их тему по заглавию?».

Учитель: «Прослушаем произведения «Стихи о весне» И.Мазнина, «В лесу» И.Соколова-Микитова, «Весна идет» А.Барто, «Чудные мгновения Н.Сладкова. Какая тема их объединяет? Найдем в тексте слова, которые подсказывают тему».

2 класс.

Учитель: «Прочитаем русскую народную сказку «Два Мороза» и послушаем литовскую народную сказку «Мороз и Морозец». Сравним их темы. Обсудим: чем сказки похожи, чем различаются? Какие народы их создали? Можно ли считать, что темы сказок одинаковые? Можно ли название русской сказки сделать названием литовской?».

3 класс.

Учитель: «Выскажите мнение: как в произведения «Белый пудель» А.Куприна, «Булька» Л.Толстого раскрывается тема дружбы человека и животного?».

4 класс.

Учитель: «Сравните разные варианты одной и той же сказки по теме (два варианта русской народной сказки «Морозко»). Какова тема этих сказок? Почему она важна для простого народа? Какие качества воспитываются у слушателей?».

Таким образом, мы видим, что работа по определению темы произведения ведет к пониманию основного круга тематики литературы. Все это в планируемых результатах обучения к концу начальной школы отражено следующим образом: дети должны определять тему текста, уметь сравнивать произведения по теме.

Умение выделять главную мысль текста – еще одна составляющая литературной грамотности младшего школьника, и говорит она о достаточно хорошем уровне смыслового чтения, когда ребенок не просто пробегает глазами текст, а может определить, какова его основная идея, смысл, каков замысел автора.

Пример 1. Отметь, какая пословица отражает главную мысль басни.

Лгун.

Мальчик стерег овец и, будто увидав волка, стал звать: «Помогите, волк! Волк!» Мужики прибежали и видят: неправда. Так сделал он так и два и три раза, случилось — и вправду набежал волк. Мальчик стал кричать: «Сюда, сюда скорей, волк!» Мужики подумали, что опять по-всегдашнему обманывает, — не послушали его. Волк видит, бояться нечего: на просторе перерезал все стадо.

Шила в мешке не утаишь.

Кто вчера солгал, тому и завтра не поверят.

Что лживо, то и гнило.

Достаточно сложными заданиями являются такие, в которых главную мысль нужно выделить в лирических произведениях. Рассмотрим такой вид работы на следующем примере.

Пример 2. Отметь пословицу, которая отражает главную мысль стихотворения.

Мудрейшая птица на свете — сова.

Все слышит,

Но очень скупа на слова.

Чем больше услышит —

Тем меньше болтает.

Ах, этого многим из нас не хватает.

Болтливому молчанье в тягость.

Слово что воробей: вылетит – не поймаешь.

Разговор – серебро, а молчание – золото.

Пример 3. Найдите в тексте предложение, которое отражает главную мысль.

Жил однажды мышонок, который был в постоянном страхе – он боялся попасть в лапы кошки. Волшебник пожалел мышонка и превратил его в кошку. Но тогда он стал бояться собаки. Волшебник превратил его в пантеру. Но тогда он стал бояться охотников. И тут волшебник сдался. Он опять превратил его в мышонка, сказав при этом: – Ничто тебе не поможет, если у тебя сердце мышонка.

Обучение детей содержательному анализу текста, как правило, начинает с определения последовательности событий в произведении – сюжета.

Пример 1. Вспомни сказку «Три поросенка», проанализируем ее содержание и пронумеруем пункты, как развивались события.

Волк дует на дом из прутиков.

Волк бежит за поросятами.

Два поросенка резвятся на лужайке.

Волк дует на соломенный домик.

Волк лезет в трубу каменного дома.

Три поросенка пляшут перед каменным домиком, волк убегает.

Пример 2. Детям для анализа дается следующая схема (построенная на основе текста произведения) по сказке «Снегурочка».

| «…Пойдем – А и мы разгуляемся на старости лет…». | Какие события связаны с этим состоянием героев? |

| «Шевельнула Снегурочка ножками - ручками…» | Что произошло и как это подействовало на окружающих? |

| «Прыгай, прыгай, Снегурочка!» | Какого результата добились участники событий? |

В завершение работы для более детального понимания развития сюжетной линии учитель может предложить детям перечислить все основные события сказки.

Интерес к развитию умения давать характеристику героя нужно начинать уже в 1 классе, когда учитель может предлагать детям пробовать охарактеризовать героев одним словом, ориентируясь на рисунки и слова – подсказки. Далее, по мере приобретения учащимися знаний о героях сказок, учитель трансформирует это задание.

Пример 1. 2 класс. Продолжи характеристику героев, используя глаголы из текста. Сравни, как разговаривают герои. Можно ли по разговору сказать, кто из них добрый, вежливый и терпеливый? Приведи примеры из текста.

Пример 2. 3класс. Дадим характеристику главным героям сказки: какими качествами они наделены? (Р.Киплинг. «Рикки - Тикки –Тави»).

Пример 3. 4 класс. Какую необычную характеристику дал бабушке один из персонажей? Проверь себя по тексту. (Б.Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок»).

Выше изложенное позволяет подчеркнуть особую значимость уроков литературного чтения для формирования литературной грамотности младших школьников как интегративного компонента функциональной грамотности.

Математическая грамотность как компонент предметной функциональной грамотности включает следующие характеристики:

1.Понимание учеником необходимости математических знаний для решения учебных и жизненных задач; оценка разнообразных учебных ситуаций, которые математических знаний, умений.

Реализацию этой составляющей может обеспечить следующий комплекс математических заданий.

Пример №1. Учебные задачи (задания, упражнения), показывающие перспективу их практического использования в повседневной жизни.

Запишите цифрами числа, встречающиеся в предложениях.

Уменьшилась популяция белок в Центральном округе России: в 2014 году насчитывалось восемьсот сорок две тысячи шестьсот белок, в 2015 году- только пятьсот шестнадцать тысяч девятьсот белок.

Пример №2. Упражнения на решение проблем и ситуаций, связанных с ориентацией на плоскости и в пространстве на основе знаний о геометрических фигура, их измерении.

Рома хочет вырезать подставку под горячее прямоугольной формы со сторонами 8 и 11 см, как написано в журнале «Помощь маме». У него есть лист фанеры квадратной формы со стороной 10 см. Рома приступил к распиливанию фанеры.Справится ли Рома? Не поспешил ли он с началом работы? Сможет ли он из этого листа вырезать подставку?

Пример №3. Задания на распознавание, выявление, формулирование проблем, которые возникают в окружающей действительности и могут быть решены средствами математики.

Ребята, какие математические знания нужно применить, чтобы решить следующую проблему?

В песочницу квадратной формы с длиной боковой стены 2 м требуется насыпать песок- по 10 кг на один квадратный метр. Сколько килограммов песка нужно для 10 таких песочниц?

2.Способность устанавливать математические отношения и зависимости, работать с математической информацией: применять умственные операции, математические методы.

Пример №1. Упражнения на установление связей и закономерностей между разными объектами окружающего мира.

Длину стороны квадрата увеличили в два раза. Во сколько раз увеличилась площадь? Дорисуй квадраты.

Пример №2. Упражнения на сравнение. Соотнесение, преобразование и обобщение информации о математических объектах- числах, величинах, геометрических фигурах- упражнения на выполнение вычислений, расчетов,прикидки, оценки величин.

Подчеркни, какую единицу длины ты бы выбрал, чтобы измерить:

А) Расстояние между Москвой и Новосибирском (мм, м, км).

Б) Толщину монеты (мм, м, км).

В) Ширину комнаты (мм, м, км).

Г) Высоту дома (мм, м, км). Пример №3.

Пример №3. В аэропорту на обслуживание одного пассажира уходит не более 30 секунд. Сколько минут потребуется для обслуживания двухсот пассажиров?

Успешное выполнение таких заданий активизирует работу младших школьников с математической информацией.

3.Владение математическими фактами (принадлежность, истинность), использование математического языка для решения учебных задач, построения математических суждений.

Пример №1. Задания на понимание и применение математической символики и терминологии.

В поход отправились 100 туристов. На ночлег все распределились в палатки по 4 и 6 человек так, что все палатки были заняты полностью. Палаток по 4 человека было 10.

| 4*10=40 | Сколько человек разместилось в палатках по 6 человек? |

| 100-4*10=60 10+6=16 | Сколько человек разместилось в палатках по 4 человека? |

| Какое числовое выражение не соответствует ни одному из вопросов задачи? Объясни. |

Пример №2. Задания, направленные на построение математических суждений.

Рассмотри геометрические фигуры. Отметь все верные утверждения относительно этого набора фигур.

-все фигуры- многоугольники.

-некоторые из этих фигур –прямоугольники.

-три фигуры- прямоугольники.

-только одна из этих фигур не имеет прямого угла.

В начальной школе при изучении математики используются разные типы учебных текстов:

А) информационно- содержательный текст- это представление основной информации об изучаемом объекте (название, характеристика, специфика объекта)

Пример №1. Рассмотрим текст по теме «Площадь фигуры. Единицы площади».

На рисунке изображена фигура, которая состоит из пяти квадратов со стороной 1 см каждый. Площадь одного такого квадрата называют квадратным сантиметром. Пишут так: 1 см2. Значит, площадь всей фигуры равна 5 см2. Квадратным дециметром называют площадь квадрата с длиной стороны 1 дм. Квадратным метром называют площадь квадрата с длиной стороны 1 м. Квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр- это единицы площади. Их обозначают так: см2, дм2, м2.

Б) инструктивный текст может рассматриваться как условие информационного взаимодействия (организации учебного диалога) обучающегося и обучающего, как подготовка ученика к самостоятельному решению учебной задачи.

Пример №1. Папа купил три книги. В каком порядке эти книги можно поставить на книжную полку? Рассмотрите таблицу и объясните, какой способ перебора всех вариантов расположения книг на полке предложен в этой таблице.

В) справочный текст используется для предоставления учащемуся кратких сведений, уточняющих характеристику учебного объекта.

Пример №1. При изучении темы «Масса».

Раньше в России для измерения массы использовались такие единицы, как пуд и фунт. Один пуд равен приблизительно 16 кг. Один фунт равен приблизительно 400 г. Реши старинные задачи.

Предмет «Математика» играет важную роль в развитии функционально грамотной личности в начальной школе. Его содержание направлено на формирование функциональной грамотности и основных компетенций. Математика является для младших школьников основой всего учебного процесса, средством развития логического мышления обучающихся, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности.

Таким образом, функционально грамотная личность – это человек, ориентирующийся в мире и действующий в соответствии с общественными ценностями, ожиданиями и интересами. И задача современного образования – такую личность воспитать.