СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Формирование исследовательских умений младших школьников на уроках окружающего мира

Просмотр содержимого документа

«Формирование исследовательских умений младших школьников на уроках окружающего мира»

Формирование исследовательских умений младших школьников на уроках окружающего мира

Галановой Валерии Дмитриевны

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………..……...…….3

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ……...6

1.1 Понятие и сущность исследовательских умений………………….………..6

1.2 Психолого-педагогические особенности формирования исследовательских умений у младших школьников…………………………………………….………………………...14

2 МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА………………………………………………………………….………….24

2.1 Оценка степени сформированности исследовательских умений у учеников 3 класса………………………………………………………………..24

2.2 Описание работы по формированию исследовательских умений у учеников 3 класса на уроках окружающего мира……………………………..29

2.3 Анализ результатов исследования……………………………………….....39

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….43

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………..……..45

ПРИЛОЖЕНИЕ А «Задание к диагностике»

ПРИЛОЖЕНИЕ Б «Лабораторные опыты»

ПРИЛОЖЕНИЕ В «Задание к итоговой диагностике»

ПРИЛОЖЕНИЕ Г «Исследовательские работы учащихся»

ВВЕДЕНИЕ

Приоритетная цель современного российского образования заключается в создании условий для формирования ключевых компетенций. Во всём многообразии они служат основой как целостной системы представлений, а потом уже знаний, умений и навыков, а также опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности школьника. Результатом деятельности современной школы должен стать человек, умеющий действовать в конкретных жизненных ситуациях, проявлять определённые профессиональные умения, ориентироваться в сложившихся социальных условиях, проявлять самостоятельность, креативность, мобильность.

Стартовые позиции в данном процессе занимает начальная школа. Именно здесь закладываются общие базовые умения, постигаются азы учебно-познавательной деятельности, формируются ключевые компетенции, составляющие основу образования на протяжении всей жизни. Овладение младшими школьниками исследовательскими умениями служит по мнению многих педагогов значимым результатом образовательного процесса в начальной школе. Для подрастающего поколения такие умения выступают необходимым условием формирования конкурентноспособного специалиста в будущем, обладающего запасом фундаментальных знаний, способным решать качественно, быстро и творчески сложные задачи, универсально мыслить. Поскольку одним из важных результатов является умение учиться на протяжении всей жизни, очевидна необходимость изучения вопроса формирования и диагностирования исследовательских умений младшего школьника, для которого учебная деятельность является ведущей.

Актуальность нашего исследования определяется необходимостью выявить определяющие педагогические условия процесса формирования исследовательских умений у младших школьников на уроках окружающего мира. Определить значимостью исследовательских умений для становления личности младшего школьника; потребностью создания теоретических основ формирования исследовательских умений младшего школьника; необходимостью разработки соответствующего технологического аппарата для эффективного формирования исследовательских умений младшего школьника.

Процессу формирования исследовательских умений у детей младшего школьного возраста в учебной деятельности и во внеурочное время уделяется внимание в работах Д. Б. Богоявленской, А. П. Гладковой, И. В. Зимней, Н. Ю. Пахомовой, А. И. Савенкова, Н. А. Семеновой, А. Я. Савченко, Т. А. Файн.

Объект и предмет исследования: процесс формирования исследовательских умений у детей младшего школьного возраста.

Предметом исследования выступают методы и приёмы по формированию исследовательских умений на уроках окружающего мира в начальной школе.

Цели и задачи исследования. Цель исследования заключается в том, чтобы рассмотреть теоретико-методические аспекты формирования исследовательских умений в начальных классах средней общеобразовательной школы.

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:

Изучить специфику понятия «исследовательские умения».

Рассмотреть особенности психолого-педагогической сферы процесса

формирования исследовательских умений младших школьников

Подобрать диагностический материал для определения уровня сформированности исследовательских умений у учеников 3 класса

Провести опытно-экспериментальную работу по теме исследования

Проанализировать результаты экспериментальной части работы.

Теоретическое и практическое значение работы. Разработанные в рамках исследования дидактические материалы по формированию исследовательских умений учащихся младших классов могут быть использованы учителями начальной школы и студентами в период прохождения педагогической практики.

Методологическая основа выпускной квалификационной работы сформирована с учетом общенаучных методов познания, такие как группировка и сравнение, научная абстракция и моделирование, логические и исторические подходы к исследованию.

Опытно-экспериментальная база исследования: МАОУ «СОШ «Аврора» г. Саратова.

Выпускная квалификационная работа имеет традиционную структуру, состоит из введения, двух разделов, включающих в себя пять параграфов, заключения, списка использованных источников и приложения.

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

1.1 Понятие и сущность исследовательских умений

Сегодня, масштабные преобразования в обществе предъявляют новые требования к личности выпускников школ. Сущность образовательной политики начальной школы – формирование учащегося как субъекта деятельности и учения. Способность учиться, как основной приоритет ФГОС НОО, включает в себя такие качества как самостоятельность, инициативность, познавательная активность, которые являются важными составляющими исследовательской компетентности.

Методологической базой Федерального государственного образовательного стандарта начального образования является системно-деятельностный подход, который основывается на концепции развивающего обучения. Одно из основных назначений ФГОС заложить основу для субъектного развития личности учащихся, позволяющую самостоятельно получать и усваивать новые знания, умения, компетенции [21].

Современный выпускник школы должен обладать компетенциями делающего его конкурентоспособным в профессиональной сфере, дающими возможность учиться быстрее конкурентов, адекватно реагировать на неопределенные, нестандартные ситуации.

Сегодня среди комплекса необходимых качеств будущему выпускнику востребованными становятся исследовательские компетенции. Исследовательские умения и навыки, прежде всего, необходимы современному обучающемуся для успешной адаптации к постоянно меняющимся условиям окружающей действительности, в качестве которой выступают различные виды деятельностей [19].

Начальная школа – важный этап целенаправленного развития исследовательских компетенций учащихся. В этот период закладываются основы личности и как учащегося и как будущего «творца», субъекта профессиональной деятельности [3]. Основная цель начального образования – научить школьников учиться, привить способность к самостоятельному решению учебных, творческих, исследовательских задач, нахождению способов их решения и путей их реализации, формирование умений и навыков оптимального и эффективного взаимодействия в процессе учебного сотрудничества.

Учебная деятельность является ведущей в начальной школе. Именно под её влиянием происходят наиболее существенные изменения в личностно-мотивационной и интеллектуально-творческой сферах личности детей.

По мнению В.В. Давыдова важная задача учебной деятельности – формирование теоретического мышления. А основные компоненты теоретического мышления – анализ, планирование, рефлексия – выступают как основные новообразования младшего школьного возраста и как фундаментальные качества [4]. В.И. Слободчиков считает, что данные качества являются базовыми в процессе построения общего способа любой человеческой деятельности, в том числе и исследовательской [11].

В учебной деятельности учащиеся учатся решать учебные задачи. Не любая задача может быть учебной. Сущность учебной задачи в том, что она «заставляет» (вынуждает) учащегося открывать (искать) общий способ решения задач определенного класса. В процессе такого поиска учащийся вынужден что-то анализировать, сравнивать, обобщать, рассуждать, объяснять, доказывать, вступать во взаимодействие со своими одноклассниками и учителем и т.п. В.В. Давыдовым было введено понятие «квазиисследовательская учебная деятельность», которая является специфической формой исследовательской деятельности. Большинство исследователей отмечают, что «исследовательская деятельность школьников» является прототипом научной и экспериментальной работы обучающихся и ее нельзя отождествлять с понятием «квазиисследовательская деятельность» [16].

Одной из базовых технологий ФГОС является исследовательская деятельность. Поэтому в начальной школе, в рамках учебной деятельности активно применяется исследовательский метод обучения, способствующий личностному и когнитивному развитию личности младших школьников.

Сущность исследовательской деятельности состоит в формировании базовых исследовательских умений и навыков, позволяющих учащимся продуктивно осваивать учебную деятельность и изменяющих личностное и познавательное поведение благодаря развитию исследовательской компетентности [17].

Процесс развития исследовательских компетенций требует конкретного понимания, во-первых соотношения таких понятий как «компетенция» и «компетентность» и во вторых, содержательное наполнение данных понятий.

Стоит согласится с подходом И.А. Зимней, которая разделяет понятия «компетенция» и «компетентность». По её мнению, компетентность – системная личностная характеристика, включающая в себя систему знаний, умений, качеств личности, требующая самостоятельности, инициативности, творческих способностей, для решения неопределенных задач, а компетенция – психологические новообразования, которые затем выявляются в компетентностях человека. Исследовательская компетенция - это совокупность конкретных знаний, наличие исследовательских умений и навыков, способность самостоятельно приобретать и применять их в деятельности и общении. Рассмотрим различные подходы к пониманию и трактовке исследовательских умений [24].

И.А. Зимняя характеризует их как способности самостоятельно проводить наблюдения, эксперименты, которые развиваются в определенных условиях, в процессе решения исследовательских задач.

По мнению А.И. Савенкова к исследовательским компетенциям относятся способности формулировать и видеть проблемы, анализировать, обобщать, классифицировать, планировать, умения делать выводы, навыки наблюдения, проведения эксперимента, коммуникативные умения [18].

Н.А. Семенова считает, что исследовательские умения необходимы в деятельности, где требуется проявлять творческую и познавательную активность, самостоятельность, инициативность и сознательность. Автор отмечает, что результатом такой деятельности являются высокие познавательные мотивы, новые способы получения знаний и личностное совершенствование младшего школьника [15].

А.Н. Поддъяков под исследовательскими умения понимает набор определенных действий, в результате которого происходит получение новых знаний, умений и навыков. По его мнению, именно исследовательские умения непосредственным образом влияют на эффективность процесса познания, накопление значимого опыта, и развития личности в целом [21].

Г.В. Мухамадиярова к числу основных исследовательских умений относит: умение самостоятельного экспериментирования и наблюдения, при решении поставленной задачи; навык постановки проблемы и способность к четкому формулированию гипотезы; умение спланировать и апробировать эксперимент; способность интерпретировать полученные данные, обобщить их и сделать общий вывод; способность применения полученных результатов; наличие высокого уровня познавательной деятельности и активности; совокупность психических и физических умений, которые необходимы для самостоятельного решения экспериментальной задачи [23].

О.А. Ивашова в своих исследованиях выделяет следующие составляющие исследовательских умений: уровень познавательных способностей обучающихся; способность выделять главное в информации; самостоятельный поиск знаний; способность объединения различного рода информации; умение критически мыслить и адекватно оценивать свою деятельность. Можно отметить, что исследовательские компетенции – это особая система теоретических и практических знаний, умений, навыков, способностей [17].

Приоритетным направлением образовательной политики начальной школы, согласно «стандартам», является развитие универсальных учебных действий (УУД) учащихся. Анализируя специфику исследовательских компетенций мы видим, что исследовательские компетенции и универсальные учебные действия младших школьников взаимосвязаны: развитые УУД учащихся являются основой развития исследовательских умений и навыков, а повышение уровня когнитивных способностей и мотивационно-ценностной сферы младших школьников влияет на продуктивность исследовательской деятельности.

Важное место и значимую роль в исследовательском процессе занимают рефлексивные способности. Рефлексивные способности являются базовыми в «умении учиться». Они составляют основу всех УУД учащихся. Значительная часть УУД являются рефлексивными: целеполагание, обобщение, сравнение, классификация объектов по выделенным признакам, внутренний план действия, прогнозирование, контроль (самоконтроль), оценка (самооценка), осознание своего речевого высказывания, выбор продуктивных способов решения задач и др.

Исследовательская практика показывает, что «школьник-исследователь» ведет себя по-разному при организации исследования и в процессе самой исследовательской деятельности. В одних случаях, школьник действует на основе метода проб и ошибок, не понимая и не осознавая того что приводит к неудачам, а при удачном решении не выделяются те способы, общие действия, которые привели его к правильному результату. Как правило, получение готовых знаний, решение однородных задач одинаковыми приемами, без осознания способа решения, вырабатывают у учащихся привычку «автоматически» не осознанно совершать привычные заученные действия [14]. В данном случае недооценивается роль рефлексивных способностей, контрольных и оценочных действий, которые играют существенную роль при выполнении исследовательской деятельности.

И совершенно другой подход к решению исследовательских задач, когда учащийся, в процессе поисковой деятельности руководствуется пониманием, фиксацией, выделением и осознанием своих действий, с подключением самоконтроля и самооценки. В этом случае, благодаря рефлексивным способностям, школьник успешно планирует исследовательскую деятельность, четко выделяет цель, основные задачи, организует свою работу и «понимает» свои действия. Рефлексия как важнейшее новообразование в младшем школьном возрасте, является наивысшим компонентом теоретического мышления (В.В. Давыдов), которое часто называют самостоятельным, рефлексивным и исследовательским [20].

Рефлексивные умения и навыки в учебно-исследовательской деятельности обеспечивают осознанность способов решения, самостоятельное нахождение и исправление своих ошибок, определение зоны своего знания и не знания. Рефлексивные способности, прежде всего, развиваются в учебной деятельности как ведущей в младшем школьном возрасте, в процессе решения учебно-исследовательских задач. Мы считаем, что развитие рефлексивного мышления у младших школьников создает хорошие предпосылки для развития базовых исследовательских компетенций [13].

Сегодня, с учетом глобальных изменений, происходящих в обществе и повышением требований к личностному и профессиональному развитию обучающихся, проблема развития исследовательских компетенций учащихся начальных классов в педагогической практике остается по-прежнему актуальной [5].

Развитию исследовательских компетенций учащихся посвящены работы В.И. Слободчикова, Д.Б. Богоявленской, А.Н. Поддъякова, А.И. Савенкова, А.Я. Савченко, А.С. Обухова и др.. В работах Н.А. Семеновой рассматриваются вопросы развития исследовательских компетенций младших школьников в процессе их внеурочной деятельности. Автор подчеркивает, что именно внеурочная деятельность обладает большим потенциалом, для формирования исследовательских умений. Включая младших школьников в специально спроектированные исследовательские внеурочные занятия, можно развивать умения видеть проблему, формулировать гипотезу, самостоятельно решать поставленную проблему и задачи, добывать информацию, систематизировать и анализировать ее, доказывать свою точку зрения и представлять другому свои исследовательские результаты. А.И. Савенков считает, что исследовательские навыки и умения младших школьников можно эффективно развивать с помощью специально подобранных игр и упражнений, а также с использованием исследовательских проектов и других форм работы. По его мнению, с помощью специально подобранных (или сконструированных) упражнений и заданий можно формировать у младших школьников не только исследовательские навыки, но и развивать познавательную активность, учебную мотивацию, самостоятельность, инициативность, творческий потенциал [12]. Мы считаем, что именно учебная деятельность является основным направлением развития исследовательских компетенций. В то же время, эффективной технологией развития исследовательских компетенций, по нашему мнению, могут стать специально спроектированные развивающие занятия. При организации таких занятий важно учитывать возрастные и индивидуально-психологические особенности учащихся, создавать для учащихся благоприятную психологическую атмосферу. Особое внимание педагогам надо уделить развитию познавательной мотивации учащихся. Для учащихся начальной школы похвала учителя является высокой оценкой. Учителя часто хвалят и поощряют учащихся за хорошее поведение, за выполнение формальных требований, что касается, как правило, решения стандартных задач по образцу и внешней дисциплины в классной работе. Традиционная школьная пятибальная отметка оценивает, в большей мере, только исполнительскую активность обучающегося, воспроизводящие усилия учащихся. На уроке, как правило, оцениваются знания, умения и навыки учащихся. Однако решающим в исследовательской деятельности ребенка являются его поисковая активность, самостоятельные, активные действия, требующие содержательной помощи учителя. Способность учащегося самостоятельно строить содержательное взаимодействие с учителем в ситуации новой задачи, показывает умение учащегося учиться у взрослого. Я считаю, что за поисковую активность учащихся, их творческую «работу» во время общеклассных дискуссий и взаимодействия в малых группах необходима особая школьная отметка, значимая как для детей, так и для родителей. Это дополнительный, существенный стимул и один из путей оптимизации развития исследовательских действий и, в целом творческого потенциала учащихся. Начальная школа важный этап для формирования тех новообразований, которые в дальнейшем влияют на развитие исследовательской направленности личности, исследовательского мышления и продуктивное усвоение системы научных понятий. Поэтому младший школьный возраст является важным периодом для «закладки» основ исследовательских компетенций [14].

Исследовательские компетенции представляют собой знания, умения и навыки личности, проявляющиеся при решении интеллектуально-творческих задач (проблем) в учебно-исследовательской и экспериментальной деятельности, при интерпретации и формулировании выводов. В практике, как правило, исследовательские умения и навыки входят в состав любой деятельности человека и «занимают» в его деятельности часто большую часть, чем собственно познание. Важной составляющей исследовательской компетентности являются рефлексивные способности. Наше исследование показало, что у младших школьников слабо развиты рефлексивные способности, в частности содержательная рефлексия, которая является базовой для исследовательских компетенций. Развитие исследовательских компетенций должно осуществляться целенаправленно и системно, как в учебной, так и вне урочной деятельности [25].

Особое значение для развития исследовательских умений и навыков отводится развивающим психолого-педагогическим технологиям, которые также возможно применять и в учебной и вне урочной деятельности. В процессе развития исследовательских компетенций необходимо различать поисковую и исполнительскую активность учащихся. Включения учащихся в поисковую деятельность благоприятно влияет на развитие у них самостоятельности, инициативности, познавательного интереса, активной позиции, творческих способностей.

Исходя из выше сказанного следует, что исследовательская деятельность младших школьников - это творчество, направленное на постижение знаний об окружающем мире, открытие учащимися новых для них знаний. Она создает условия для развития их ценностного, творческого и интеллектуального потенциала и является важным средством активизации младших школьников, формируя у них интерес к изучению материалу. Исследовательская деятельность помогает расширить рамки изучаемого материала. Она способствует формированию предметных и общих умений. В процессе исследования ребёнок занимает активную позицию в образовательном процессе.

Таблица 1. - Особенности учащихся младшего школьного возраста

| Сферы личности | Особенности младшего школьного возраста |

| Нравственно-ценностная | Могут оценивать себя, высказывать своё отношение к различным явлениям, возникает внутренняя позиция, формируются ценностные приоритеты. |

| Мотивационно-потребностная | У детей младшего школьного возраста мотивы еще достаточно неустойчивы. Для них характерна ситуативность. Занимательность материала находится на первом месте в мотивации. |

| Эмоционально-волевая | Формирование таких волевых качеств как самостоятельность, настойчивость, выдержка, уверенность в своих силах. |

| Интеллектуальная | Новообразования: произвольность психических процессов, рефлексия, внутренний план |

Проведенное нами исследование позволяет сделать следующие обобщения и выводы.

Актуальность развития исследовательских умений у младших школьников обусловливается требованиями социального заказа на самодостаточную личность; потребностью школ во внедрении педагогических технологий исследовательской деятельности у учащихся начальной школы; нужностью максимального раскрытия уже имеющейся в начальных классах практики организации исследовательской деятельности.

В современном обществе велика потребность в людях, умеющих легко адаптироваться в изменяющихся обстоятельствах, находящих свой индивидуальный творческий подход к решению нестандартных ситуаций. И это очень важная и ответственная миссия, требующая от сегодняшних младших школьников постоянного саморазвития, личного самосовершенствования на протяжении всей жизни, включая дальнейшее обучение в вузах и колледжах, имея продолжением работу на производстве [17].

В Концепции о модернизации современного российского образования указана необходимость оказания пристального внимания процессу формирования у школьников помимо фундаментальных знаний, универсальных компетенций, функциональной грамотности и исследовательских умений.

Каждый из компонентов выполняет свою функцию и при его несформированности у обучающегося развитие исследовательских возможностей нереально.

В этом случае, важным для младших школьников оказывается умение работать с имеющейся информацией, умение добывать необходимый научный материал, грамотно систематизировать, логически распределять имеющие данные и другое [1].

Исследовательские умения активизируются при наличии противоречий, которые необходимо решить, или при обнаружении пробела в имеющихся знаниях. Дети-исследователи постоянно хотят объяснить противоречия и заполнить пробелы в своих знаниях, только тогда они реализуют и совершенствуют свои исследовательские навыки, а их умения растут.

Исследовательская деятельность – это способ работы с детьми, отличающийся некоторыми особенностями. Отличием учебной исследовательской деятельности от научной является то, что ее главная цель- приобретение навыков исследования как универсального способа освоения действительности [13].

Особенностью процесса организации развития исследовательских умений у младших школьников является то, что в этом процессе участвуют все дети.

В процессе развития у младших школьников исследовательских умений, предполагаются следующие результаты:

освоение учащимися развития следующих исследовательских умений, с использованием полученных навыков в дальнейшем изучении дисциплин школьной программы;

умение видеть проблему, создавать гипотезы, делать умозаключения и выводы, экспериментировать, классифицировать полученные знания и наблюдать за результатами, сравнивать и оценивать, составлять свой индивидуальный план, уметь отстаивать свою точку зрения;

использовать умения, полученные в школе, для собственного развития, формирование и развитие личности учащихся младшей школы.

В психолого-педагогической практике присутствует множество аспектов организации учебно-исследовательской деятельности в школе.

Если мы хотим перевести исследовательскую деятельность младших школьников на качественно новый уровень, то одной поисковой активности нам будет недостаточно [16]. Необходим анализ имеющихся результатов, выстраивание гипотез развития имеющейся ситуации в дальнейшем, моделирование и исполнение задуманных решений, продумывание дальнейших действий, способность к коррекции исследовательского поведения.

Существуют разные виды исследований для учащихся: по числу участвующих (коллективные, групповые, индивидуальные); по месту проведения (урочные и внеурочные); по времени проведения (кратковременные и долговременные); по теме (свободная тема или тема предмета); по проблеме (освоение учебного материала).

Вид исследовательской деятельности для каждого учащегося определяется индивидуально. Для процесса исследовательской деятельности необходимо: умение увидеть проблемы; умение задать вопрос; умение строить гипотезы; умение давать определять понятия; умение классифицировать; умение экспериментировать; умение работать с материалом; умение обосновывать и аргументировать свои идеи [14].

Главный путь формирования умений – это приучение обучающихся видеть различные стороны в объекте, применять к нему разнообразные понятия, формулировать в понятиях разнообразные отношения этого объекта, преобразовывать его с помощью синтеза через анализ.

Исследование следующими : стремление и качество при известного; непременно измерять все то, что может быть измерено, показывать численное отношение изучаемого к известному; всегда определять место изучаемого в системе известного. Если научный поиск обладает этими тремя характеристиками, то его можно назвать исследованием.

Так же исследование предполагает наличие основных этапов: постановка проблемы; изучение теории, посвящённой данной проблематике; подбор методик исследования; сбор материала, его анализ и обобщение; научный комментарий; собственные выводы [11].

К педагогическим условиям развития исследовательских умений обучающихся можно отнести мотивацию учения, которую в психологии рассматривают как сложную многоуровневую систему побудителей, включающую в себя потребности, мотивы, интересы, идеалы, установки, ценности и т.д. Другим педагогическим условием выступает готовность учителя руководить научно- исследовательской деятельностью ученика. Еще одним условием является субъект-субъектное взаимодействие ученика и учителя и их диалоговое общение на уроке.

В школьной исследовательской деятельности обучающиеся «совершают восхождение к уже открытым наукой вершинам, постигают истину не как готовый результат. А как итог своих собственных наблюдений» [20].

2 МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА

2.1 Оценка степени сформированности исследовательских умений у учеников 3 класса

Экспериментальная работа осуществлялась нами в 3.6 классе МАОУ «СОШ «Аврора» г. Саратова. В эксперименте принимали участие 30 учащихся.

Эксперимент состоял из трёх этапов:

1) констатирующий;

2) формирующий;

3) контрольный.

Цель констатирующего этапа – выявить уровень сформированности исследовательских умений младших школьников.

На данном этапе нами решались следующие задачи:

1) подобрать диагностический материал для выявления уровня сформированности исследовательских умений у младших школьников;

2) определить критерии и показатели развития исследовательских умений у младших школьников;

3) провести диагностику и проанализировать результаты.

Для учителя очень важно оценивание степени сформированности умений и навыков исследовательской деятельности. Положительной оценки достоин любой уровень достигнутых результатов.

Оценивать можно:

степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над учебным исследованием;

степень включённости в групповую работу и чёткость выполнения отведённой роли;

степень осмысления использованной информации;

оригинальность идеи;

осмысление проблемы и способ ее решения;

формулирование цели исследования;

владение рефлексией;

творческий подход в процессе работы [10].

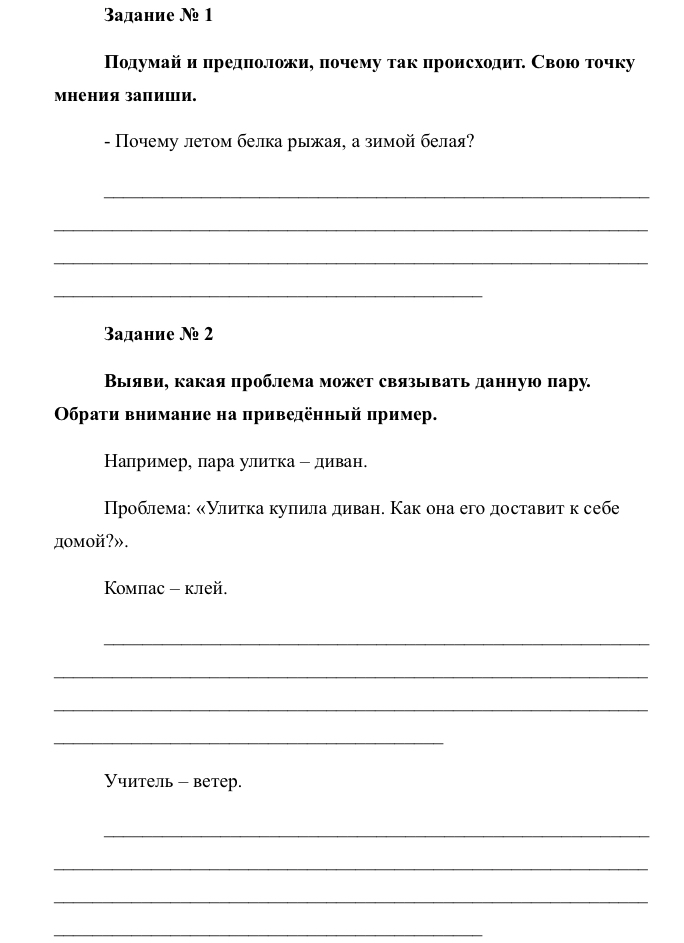

Для диагностирования сформированности исследовательских умений у младших школьников были использованы наблюдения по сформированности исследовательских умений и навыков на исследованиях А.И. Савенкова, А.Н. Поддъякова [Приложение А].

Выделяют 3 сформированности умений:

1 () уровень: не самостоятельно проблему, пути , но указаниям может к проблемы.

2 () уровень: уже может методы поставленной и к решению, без учителя может проблему

3 () уровень: сами проблему, пути решения находят решение.

Мы предложили выполнить -ориентированный для определения их уровня сформированности умений. Данный тест направлен проверку достижения исследовательских младшими школьниками. Тест из 3- частей представляет ряд , имитирующих исследование, выполнять необходимо строго последовательности.

Критериально-ориентированный тест.

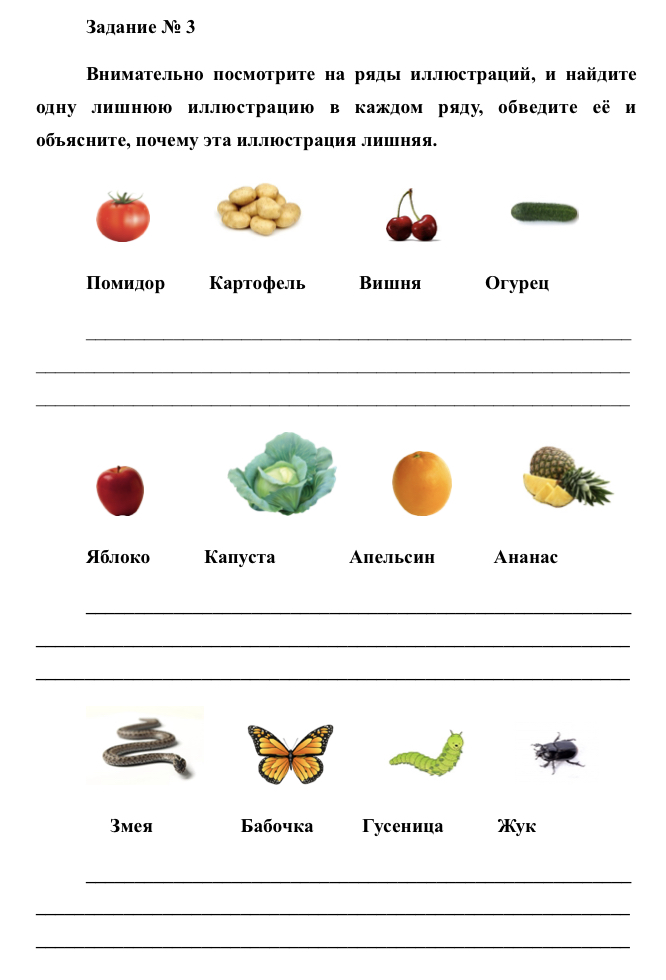

Учащимся класса 3.6 был предложен тест, состоящий из 3-х частей:

1часть – позволяет выявить умение выдвигать гипотезы;

2 часть – умение видеть проблему;

3часть – умение классифицировать.

Оценка: каждый верный ответ оценивается в 1 балл, подсчитывается сумма баллов, переводится в проценты. За 1 задание – максимум 2 балла, за полный правильный ответ, 1 балл за неточный ответ. За 2 задание – 2 балла, полностью выполнено задание верно, 1 балл за половину. 3 задание – 3 балла за верное выполнение всех заданий, одно задание в 1 балл.

Критериями результатов теста послужили:

- умение выдвигать гипотезы;

- умение видеть проблему;

- умение классифицировать.

В с выделены развития навыков младших :

80-100 % (6-7 б.) - уровень исследовательских характеризуется выводить , находить , умением последствия .

60-80 % (4-5 б.) - уровень исследовательских характеризуется , что не видит , в случаях может следствие представить событий.

60 % (0-3 б.) - уровень исследовательских характеризуется , что не видеть , не вывести и последствие .

По выполнению тестирования были получены результаты, которые мы представили в таблице 2.

Таблица 2. - Результаты сформированности исследовательских умений обучающихся 3.6 класса

| № | ФИ учащегося | Задание №1 | Задание №2 | Задание №3 | % , уровень |

| | Роман А. | 2 | 2 | 1 | 70%, средний |

| | Артём А. | 1 | 1 | 0 | 23%,низкий |

| | Сергей Б. | 1 | 0 | 1 | 23%,низкий |

| | Асхат Б. | 1 | 1 | 1 | 42%,низкий |

| | Максим Б. | 2 | 1 | 2 | 70%, средний |

| | Георгий В. | 0 | 2 | 1 | 42%,низкий |

| | Максим Г. | 0 | 0 | 2 | 23%,низкий |

| | Максим Г. | 1 | 0 | 1 | 23%,низкий |

| | Диана Г. | 2 | 2 | 1 | 70%, средний |

| | София Д. | 1 | 2 | 2 | 70%, средний |

| | София Д. | 2 | 2 | 3 | 100%, высокий |

| | Радмир Ж. | 0 | 2 | 3 | 70%, средний |

| | Аркадий З. | 2 | 0 | 2 | 57%,низкий |

| | Варвара И. | 2 | 1 | 2 | 70%, средний |

| | Юлия К. | 2 | 2 | 0 | 57%,низкий |

| | Богдан К. | 1 | 1 | 1 | 42%,низкий |

| | Кирилл К. | 2 | 2 | 1 | 70%, средний |

| | Валерия Л. | 0 | 2 | 1 | 42%,низкий |

| | Егор М. | 0 | 2 | 0 | 23%,низкий |

| | Виктория Н. | 0 | 1 | 1 | 23%,низкий |

| | Кирилл Н. | 1 | 2 | 2 | 70%, средний |

| | Екатерина П. | 2 | 1 | 2 | 70%, средний |

| | Кирилл П. | 1 | 2 | 0 | 42%,низкий |

| | Елисей Р. | 1 | 2 | 0 | 42%,низкий |

| | Илья С. | 0 | 1 | 1 | 23%,низкий |

| | Дмитрий С. | 2 | 2 | 1 | 70%, средний |

| | Полина С. | 2 | 2 | 2 | 85%,высокий |

| | Тимофей Ф. | 2 | 2 | 2 | 85%,высокий |

| | Артем Ш. | 1 | 1 | 1 | 42%,низкий |

| | Артём Я. | 2 | 2 | 1 | 70%, средний |

В таблице 3 представлены результаты уровня сформированности исследовательских умений обучающихся 3.6 класса.

Высокий уровень - 3 человека

Средний уровень - 12 человек

Низкий уровень - 15 человек

Таблица 3. - Результаты первоначального тестирования

| Уровень сформированности исследовательских умений | Количество человек | % от числа |

| Высокий | 3 | 10% |

| Средний | 12 | 40% |

| Низкий | 15 | 50% |

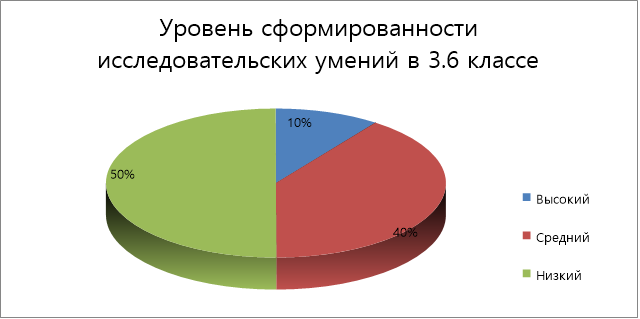

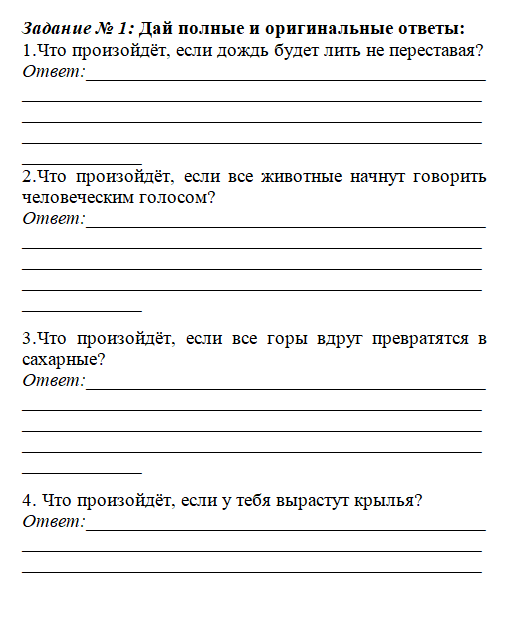

Полученные результаты представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Уровень сформированности исследовательских умений в 3.6 классе

Исследовательские умения развиты на среднем и низком уровне у большей части 3.6 класса-50%, на высоком уровне умение сформировано только у 10% обучающихся. 15 младших школьников имели низкий уровень проявления интереса к ведению исследовательской работы. Эти ученики не могут выдвигать гипотезы, не могут находить в тексте значимую информацию, редко проявляют инициативу, не высказывают идей, работают только под руководством учителя. 40% учащихся имеют средний уровень. Эти учащиеся могут найти проблему с помощью учителя и предложить различные варианты ее решения.

На основании проведённого исследования мы можем сделать вывод, что развитию исследовательских умений у младших школьников необходимо уделять больше внимания не только на уроках «Окружающего мира», но и на занятиях внеурочной деятельности.

2.2 Описание работы по формированию исследовательских умений у учеников 3 класса на уроках окружающего мира

Цель второго этапа нашей экспериментальной работы – реализовать педагогические условия по развитию исследовательских умений у младших школьников на уроках «Окружающего мира» и занятиях внеурочной деятельности.

На формирующем этапе нами решались следующие задачи:

1) составить тематическое планирование урочных и внеурочных занятий по развитию исследовательских умений у младших школьников;

2) разработать и провести уроки и внеурочные занятия, направленные на развитие исследовательских умений младших школьников.

Целью разработки и апробации данной экспериментальной системы урочных и внеурочных занятий послужило доказательство гипотезы о том, что формирование исследовательских умений младших школьников будет эффективным, если

в процессе обучения курса «Окружающий мир» использовать различные методы и способы поиска информации;

использовать индивидуальные, парные и групповые работы младших школьников;

использовать такие формы работ как выполнение лабораторных опытов, решение проблемных задач, работ с дополнительными источниками текстовой информации [11].

В качестве основных практико-ориентированных заданий были выбраны:

Работа с атласом-определителем «От земли до неба» Плешакова А.А;

Работа с книгой «Зелёные страницы» Плешакова А.А.;

Задания, формирующие знаниевый компонент естественнонаучной грамотности;

Задания, направленные на применение знаний в опыте деятельности;

Задания, позволяющие сформировать опыт рассуждения при решении нестандартных задач – жизненных ситуаций.

На данном этапе мы составили тематическое планирование урочных и внеурочных занятий по развитию исследовательских умений у младших школьников и представили в таблице 4.

Таблица 4. - Тематическое планирование урочных и внеурочных занятий по предмету "Окружающий мир"

| № урока/занятия | Тема урока/занятия | Задачи по развитию исследовательских навыков | Умения и навыки |

| 1 | Тела, вещества, частицы. | -Развивать умение перерабатывать полученную информацию: делать выводы, учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника | Работа с учебником, рабочей тетрадью, фотографиями |

| 2 | Что такое исследование. Наблюдение и наблюдательность. | -Формировать представление об исследовательской работе. - Развивать умение наблюдать | Практические задания по развитию умений наблюдать и экспериментировать. |

| 3 | Разнообразие веществ. | - Развивать умение выделять значимые факты в тексте. - Развивать умение формулировать вопросы | Практическая работа: опыты, показывающие разнообразие веществ и их свойства; |

| 4 | Что такое эксперимент. Учимся вырабатывать гипотезы. | -Формировать представление об исследовательской работе -Развивать умение формулировать вопросы и гипотезы | Практические задания на продуцирование гипотез и провокационных идей. Практическое занятие по созданию и проверке собственных гипотез. |

| 5 | Вода и свойства воды | - Развивать умение наблюдать, сравнивать, обобщать, делать выводы - развивать умение формулировать вопросы и гипотезы | Практическая работа: опыты, показывающие свойства воды. |

| 6 | Как задавать вопросы. Учимся выделять главное и второстепенное | - Развивать умение формулировать вопросы и отвечать на них. -Формировать представление о поиске информации | Практические задания по тренировке умений задавать вопросы. Практические задания по развитию умений слушать вопрос и отвечать на него. |

| 7 | Что такое почва. | Развивать умение наблюдать, сравнивать, обобщать, делать выводы.

| Наблюдение. Практическая работа в паре: проведение опытов по выявлению свойств почвы. |

| 10 | Как работать с книгой. | - Развивать умение выделять значимые факты в тексте.

| Практическая работа в группах: работа с источниками, поиск информации по заданным темам. |

| 11 | Разнообразие растений. | - Развивать умение формулировать вопросы , гипотезы, делать выводы из опытов | Наблюдение. Работа с пособиями «Атлас-определитель: от Земли до неба» и «Зеленые страницы». Подготовка к индивидуальным сообщениям о растениях родного края. |

| 12 | Семинар «Как подготовиться к защите».

| -Развивать умение выступать на публике, задавать вопросы и отвечать на них | Практическая работа: представление собственных разработок. |

| 13 | Разнообразие животных. | - развивать умение формулировать вопросы , гипотезы, делать выводы из опытов | Наблюдение. Работа с пособиями «Атлас-определитель: от Земли до неба» и «Зеленые страницы». Подготовка к индивидуальным сообщениям о животных родного края. |

| 14 | Мини-конференция (защита собственных исследовательских работ и творческих проектов) | -Развивать умение слушать выступающих | Защита проектов, подведение итогов исследований. |

На уроках окружающего мира могут быть освоены следующие исследовательские умения: овладение способами познания природы (наблюдение, измерение, опыт, сравнение, запись, классификация и другие, с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); установление и выявление причинно-следственных связей в окружающем мире. Развивается также самостоятельность, любознательность и наблюдательность, формируется эстетическое восприятие окружающего мира [23].

Для развития исследовательских умений в рамках курса «Окружающий мир» рекомендовано использование индивидуальной, парной, групповой и коллективной работы младших школьников: решение проблемных задач, выполнение лабораторных опытов [Приложение Б] , организация наблюдений, работ с интернетом и дополнительными источниками информации.

Формируя у младших школьников основы культуры мышления и развития основных умений и навыков исследовательского поведения, можно использовать разные методики и упражнения.

Для формирования умений видеть проблему можно использовать упражнения «Составьте рассказ от имени другого персонажа», «Сколько значений у предмета», «Взгляните на мир другими глазами», «Составьте рассказ, используя данную концовку», игра «Волшебные превращения». При выполнении задания «Взгляните на мир другими глазами» детям читался рассказ, в котором отсутствовала концовка. Например: «В полдень небо закрылось тёмными тучами, и вскоре пошел снег. Крупные снежинки падали на крыши домов, ветки деревьев». Задание: продолжи рассказ. Предлагаем сделать это всевозможными и разными способами. К примеру, вы просто возвращаетесь из школы домой. Как вы отнесётесь к появлению первого снега? Другие варианты: водитель автобуса, едущего на вокзал, птица, которая сидит на заборе [25].

Развивать умение младших школьников смотреть на мир другими глазами можно, используя в работе задание «Составь рассказ от имени другого персонажа».

Предлагаем детям представить, что на время они становятся доской в классе, лавочкой в парке, животным в лесу, человеком , имеющим определённую профессию. Задача детей дать описать одного дня жизни в образе другого персонажа. При выполнении этого задания мы поощряем самые занимательные и интересные, самые оригинальные и развёрнутые ответы, отмечаем каждый неожиданный поворот сюжета, свидетельствующий о проникновении обучающимся в новый непривычный и удивительный для него образ.

Одним из главных, базовых умений исследователя является умение выдвигать гипотезы, строить предположения. В этом процессе обязательно требуется оригинальность, гибкость мышления, продуктивность, а также личностные качества, как решительность, смелость [11]. Гипотезы рождаются как в результате логических рассуждений, так и в итоге интуитивного мышления. Построение гипотез - основа исследовательского, творческого мышления.

В умении вырабатывать гипотезы можно потренироваться. Задания могут быть, например, такого типа:

1.«Задания-рассуждения»

Предлагаем обучающимся вместе подумать «Почему зебра полосатая? Почему весной появляются почки на деревьях? Почему дует ветер?» ;

2.«Что случилось?»

Учащимся 3 класса предлагаем ситуации. Необходимо сформулировать возможные причины и последствия описанных в них событий. Например,

«Артёму не разрешили играть в компьютер».

«Виктория поссорилась с подругами».

«Папа не стал ругать Игоря за то, что он уронил вазу».

3.«Если бы…»

Обучающиеся размышляют над ситуациями, в группах проводят обсуждение, что произошло бы, если бы

бабушки и дедушки уменьшились до размера хомяка;

моя кровать стала очень маленькой.

Проводя упражнения на развитие умения выдвигать гипотезы мы объясняем учащимся, что, делая предположения, можно использовать следующие слова: может быть; предположим; допустим; возможно; что, если.

При обучении детей строить предположения следует учить их использовать следующие слова: может быть, предположим, допустим, возможно, что если. Результат - уметь увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны [15].

Важным умением для исследования является умение задавать вопросы.

Ведь любое познание начинается с вопроса. Для этого используем упражнения:

1.«Уточняющие вопросы»: показываем учащимся изображения животных и людей, предлагаем задать вопросы тому, кто изображён. Либо попытаться ответить на вопрос о том, какие вопросы мог бы задать тебе тот, кто изображён на рисунке.

2. «Что спрятано в коробке»

Прячем в коробку предмет, непосредственно связанный с темой занятия. Учащиеся должны задавать вопросы, помогающие догадаться, что лежит в коробке. Вопросы задаются таким образом, чтобы ответ на них был «Да» или «Нет».

3.«Вопросы от …».

Предлагаем обучающимся подумать, если бы предмет (стакан, кошка, дневник и др.) могли разговаривать, какие вопросы они задали вам.

Также необходимо научить давать определения понятиям. Для того чтобы учиться определить понятие, в своей работе используем простые упражнения:

1.«Назови одним словом»: Предлагаем назвать все предметы одним понятием:

Человек, растения, млекопитающие, рыбы, насекомые – это …

Ворона, орёл, утка, дятел – это … и др.

2. «Отгадай»

Загадываем предмет и даем его словесное описание, учащиеся пытаются отгадать его. Затем роль ведущего передается детям. Например, загадываем «компас». Даём словесное описание «данный предмет люди используют для ориентирования в пространстве».

На протяжении всей опытно-экспериментальной работы мы вместе с обучающими учились классифицировать. Классификацией операцию понятий определённому на классы. , предлагаем задание « лишний» [21]. Предметы классифицируем по основному признаку: цвету, форме, размеру и т.д. Чем больше деления, больше продуктивность мышления. А это качество очень важно в творческой деятельности.

Условиями реализации данной экспериментальной системы являются:

Ученик должен стать активным участником образовательного процесса;

Учитель работает рядом и вместе с детьми, осуществляя поддержку, консультирует по возникающим вопросам; выступает в роли консультанта.

Вопрос играет в исследовании главную роль, поскольку направляет мышление младшего школьника на поиск решения проблемы;

Содержание исследования должно соответствовать возрастным особенностям и возможностям, а также действительному уровню знаний учащихся;

Тема исследования должна интересовать детей;

Ребенок принимает участие в исследовании добровольно;

На всех этапах эксперимента ожидаемым результатом является приобретение учащимся новых знаний, умений и навыков, развитие творческих способностей;

Защита исследования - главный этап обучения начинающего исследователя;

Целесообразно в процессе работы над темой включать экскурсии, наблюдения, организацию опытов, социальные акции, работу с различными текстовыми источниками информации, подготовку практически значимых продуктов и широкую общественную презентацию (с привлечением родителей и педагогов) [11].

Исследовательский метод включает в себя закономерно сменяющиеся этапы. Во-первых, постановка проблемной задачи. Во-вторых, предложение составить критический анализ. В третьих, провести экспериментальную проверку выдвинутой гипотезе и т.д.

Условием эффективности проведения метода исследования служит самостоятельность самих обучающихся на всех этапах исследования. Она может проявляться в таких познавательных действиях, как выдвижение гипотез; планирование хода исследования и его реализация; изучение и наблюдение за объектами и явлениями; сбор фактов; подведение итогов; контроль и проверка полученных результатов, оценка его значимости [21].

Для формирования искомых умений у учащихся третьего класса мы применяли задания и упражнения, предложенные А. И. Савенковым. Остановимся на более значимых: 1. Как ты думаешь, как птицы узнают дорогу на юг; 2. Посмотри на мир глазами другого человека; 3. Подумай, о чем могли спросить; 4. Что лишнее?

Использование таких методов и упражнений способствовало повышению уровня исследовательских умений учащихся начальной школы.

2.3 Анализ результатов исследования

Главная цель контрольного этапа нашего эксперимента: выявить динамику уровня развития исследовательских умений у младших школьников во внеурочной и урочной деятельности, определить эффективность формирующего эксперимента.

На данном этапе эксперимента нами решались следующие задачи:

1) провести диагностику уровня развития исследовательских умений у младших школьников;

2) сравнить полученные результаты с результатами констатирующего этапа экспериментальной работы.

На контрольном этапе эксперимента мы провели повторные диагностики учащихся с помощью тех же методик, которые использовали на

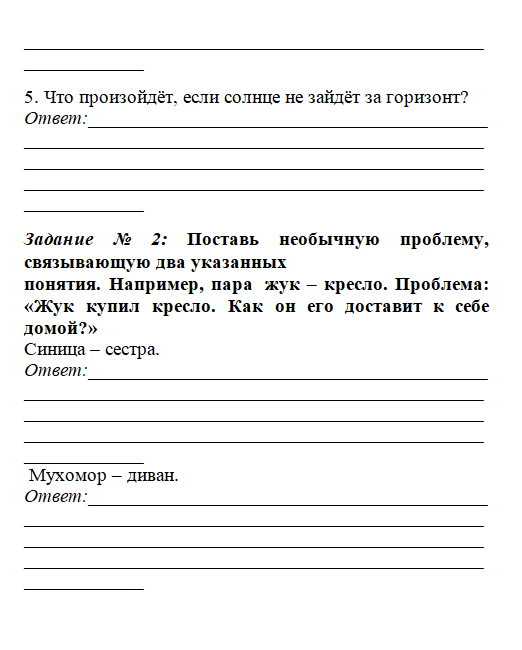

констатирующем этапе [Приложение В]. Результаты диагностики представили в таблице 5.

Таблица 5.- Результаты диагностики уровней развития

исследовательских умений

| Уровень сформированности исследовательских умений на начало эксперимента | Уровень сформированности исследовательских умений по окончанию эксперимента |

| Высокий-3 чел.(10%) | Высокий-6 чел.(20%) |

| Средний-12 чел.(40%) | Средний-15 чел.(60%) |

| Низкий-15 чел.(50%) | Низкий-6 чел.(20%) |

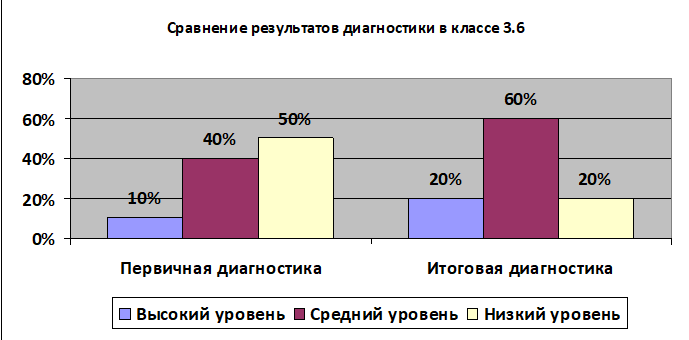

Сравнительный анализ показал, что к концу опытно-экспериментальной работы в 3 классе количество учащихся, достигших более высоких уровней сформированности исследовательских умений, увеличилось, по сравнению с началом. К концу эксперимента высокого уровня достигли ещё 3 ученика (10%). На среднем уровне количество учащихся уменьшилось на 3. Обучающихся ,имеющих низкий уровень, стало меньше в классе 3.6 на 9(30%), и это доказывает ,что предложенная нами педагогическая технология достаточно эффективна.

Результаты контрольного этапа исследования:

Вырос высокий уровень(10%) развития исследовательских навыков с 10% до 20%.

Средний уровень(20%) развития исследовательских умений увеличился с 40% до 60%,

Процент третьеклассников, имеющих низкий уровень развития исследовательских навыков, снизился на 30% – с 50% до 20% [Рисунок 2].

Рисунок 2. Сравнение результатов диагностики уровней сформированности учащихся 3.6 класса на констатирующем и контрольном этапах исследования

Приведенные данные свидетельствуют о том, что значительно повысился уровень познавательной активности, самостоятельности школьников. Дети стали более охотно выполнять задания на уроке, в том числе и проблемного характера, реже прибегают к помощи учителя.

По окончанию эксперимента учащиеся 3.6 класса защитили свои исследовательские работы на «Мини-конференции» в параллели 3 классов МАОУ «СОШ «Аврора». После подведения итогов было принято решение направить работы учащихся на конкурсы исследовательских работ различного уровня: районный, областной [Приложение Г].

Данные результаты были достигнуты благодаря следующим особенностям созданной экспериментальной системы уроков и внеурочных занятий:

в процессе обучения использовались самостоятельные, групповые и коллективные работы школьников;

в систему уроков были включены уроки, носящие практическую направленность, например, выполнение практических работ, работ с дополнительной литературой;

в структуру каждого урока и занятия внеурочной деятельности была включена практическая, экспериментальная работа;

в структуру каждого занятия были включены задания, требующие самостоятельной работы учащихся, а также на каждом занятии использовались проблемные вопросы и задания, которые призваны стимулировать поисковую деятельность учащихся.

для формирования интереса учащихся к исследовательской работе в структуру уроков и занятий включались игровые задания, а также некоторые уроки построены целиком на игровом принципе.

в структуру уроков и занятий внеурочной деятельности включены задания, направленные на умение формулировать гипотезы и вопросы;

в систему уроков включены отдельные занятия, которые имеют своей целью целенаправленное формирование информационной и исследовательской культуры школьников, навыков работы с информационными источниками.

Следовательно, мы можем сделать следующие выводы.

1. Для формирования исследовательских умений младших школьников эффективно использовать упражнения, направленные на развитие данных умений.

2. После проведения формирующего эксперимента значительно снизился процент учащихся, имеющих низкий уровень сформированности исследовательских умений – с 50 % до 30 %. Это означает, что педагогам необходимо на уроках окружающего мира чаще использовать задания и упражнения, направленные на формирование исследовательских умений и навыков.

Проведенное исследование позволило сформулировать и обосновать следующие основные положения и выводы.

Формирование исследовательских умений у младших школьников является одной актуальных проблем для образовательной практики. Целью современного обучения служит предоставление детям возможности самостоятельного добывания знаний и творческих решений учебных задач. Исследовательская деятельность является способом формирования разностороннего развития личности и таких показателей мыслительной деятельности как умение классифицировать, отбирать все возможные варианты решения, обобщать, составлять программу действий по своей работе, переключаться с одного поиска решения на другой, сравнивать различные объекты и их совокупности, рассматривать объект с различных точек зрения, а так же составлять задания по предложенной теме и проводить самоконтроль. На базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа «Аврора» г. Саратова нами было проведено опытно-экспериментальное исследование, направленное на изучение формирования исследовательских умений в начальной школе. Исследование проводилось в три этапа – констатирующий, формирующий и контрольный. Первый этап был направлен на выявление уровня сформированности исследовательских умений и навыков. Второй – на проведение с учениками учебной работы по определенной программе с целью повышения уровня формирования исследовательских умений. Третий – на повторное выявление уровня сформированности исследовательских умений, оценку проведенного эксперимента и выработку рекомендаций по формированию исследовательских умений у обучающихся начальной школы. На первом (констатирующем) этапе нашего исследования мы использовали -ориентированный , направленный проверку достижения учащимися исследовательских .. В результате было определено, что 15 учащихся (50%) имеют низкий уровень, 12 учащихся (40%) -средний уровень, 3 учащихся (10%) -высокий уровень исследовательских умений. На формирующем этапе эксперимента нами были подготовлены и апробированы упражнения, направленные на формирование исследовательских умений и навыков. Данные задания были включены как в урочную деятельность в рамках курса «Окружающий мир», так и во внеурочную деятельность.На контрольном этапе нашего исследования нами была организована диагностика произошедших изменений у учащихся 3.6 класса. Выяснилось, что вырос высокий уровень развития исследовательских навыков с 10% до 20%.Средний уровень увеличился с 40% до 60%, низкий уровень снизился на 30% – с 50% до 20%. Важной частью в окончании нашего эксперимента считаем успешную защиту исследовательских работ на «Мини-конференции» среди параллели третьих классов в МАОУ «СОШ «Аврора».

Исходя из результатов опытно-экспериментального исследования мы сделали следующие выводы:

1. Для формирования исследовательских умений младших школьников эффективно использовать упражнения, направленные на развитие данных умений.

2. После проведения формирующего эксперимента значительно снизился процент учащихся, имеющих низкий уровень сформированности исследовательских умений – с 50 % до 30 %. Это означает, что педагогам необходимо на уроках окружающего мира чаще использовать задания и упражнения, направленные на формирование исследовательских умений и навыков.

Богоявленская, Д. Б. Исследовательская деятельность как путь развития творческих способностей /Д.Б. Богоявленская// Исследовательская деятельность учащихся в современном образовательном пространстве: сборник. статей. М., 2010. С. 40 – 50.

Гуружапов, В. А. Учебная деятельность в развивающем обучении (система Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова). Методическое пособие к дисциплине «Психологическая теория учебной деятельности». Часть 1 / В.А. Гуружапов// М.: АНО «ПЭБ», 2008. 80 с.

Гладкова, А. П. Процесс формирования исследовательских умений младших школьников во внеурочной деятельности / А. П. Гладкова // Историческая и социально-образовательная мысль. 2012. № 4. С. 91-94.

Зимняя И. В. ,Исследовательская работа как специфический вид человеческой деятельности /И.В. Зимняя, Е.А. Шашенкова// Ижевск: ИЦПКПС, 2011. 166 с.

Ивашова, О. А. Развитие исследовательских умений у младших школьников: методический аспект /О.А. Ивашова// Санкт-Петербург: КультИнформ-Пресс, 2015. 385 с.

Исследовательская деятельность учащихся в современном образовательном пространстве: сборник статей /Под общ. ред. А.С. Обухова// М.: НИИ школьных технологий, 2006. 612 с.

Кошелева, Д. В. Генезис понятия "исследовательские умения" / Д. В. Кошелева // Знание. Понимание. Умение. 2011. № 2. С. 218-221.

Ламехова, Е. А. Учебно-исследовательская деятельность школьников как модель педагогической технологии / Е. А. Ламехова, Г. А. Палашкевич // Экология в высшей школе: синтез науки и образования : материалы Всероссийской научно-практической конференции: в 2-х частях, Челябинск, 30 марта – 01 2009 года /В. В. Латюшин// – Челябинск: Челябинский государственный университет, 2009. С. 84-88.

Матяш, Н. В. Проектная деятельность младших школьников / Н. В. Матяш, В. Д. Симоненко// М., : "Вентана-Граф", 2002. 112 с.

Мухамадиярова Г.В. Исследовательская культура учащихся: пути развития / Г.В. Мухамадиярова// Казань, 2007. 234 с.

Новиков П.В. Рефлексивное развитие младших школьников как условие успешности обучения в школе / П.В. Новиков // Казанский педагогический журнал. 2021. № 3. С. 216–224.

Пахомова, Н.Ю. Проектное обучение в учебно-воспитательном процессе школы / Н.Ю.Пахомова //Методист. 2004. №4. с.44-49.

Плешаков, А.А. Окружающий мир. 3 класс: учебник. В 2 ч.-10-е изд., перераб.-М.: Просвещение, 2021. –160с

Поддъяков А.Н. Исследовательское поведение. Стратегии познания, помощь, противодействие, конфликт / А.Н. Поддъяков// – М: Просвещение, 2010. 144 с.

Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 11.12.2020) "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 15785)

Сабирова, Э. Г. Значимые исследовательские умения в процессе развития универсальных учебных действий младших школьников / Э. Г. Сабирова // Образование и саморазвитие. 2015. № 4(46). С. 42-48.

Савенков, А. И. Методика исследовательского обучения младших школьников / А. И. Савенков// Самара : Учебная литература, 2004. 78 с.

Савенков А.И. Содержание и организация исследовательского обучения школьников / А.И. Савенков //М: «Сентябрь», 2003. 204 с.

Савченко А.Я. Учебная среда как фактор стимулирования исследовательской деятельности младших школьников /А.Я. Савченко// Научные записки Малой академии наук Украины. 2012. № 1. С. 41–49.

Сандалова, Н. Н. Формирование исследовательских умений у младших школьников /Н. Н. Сандалова// Начальная школа. 2015. № 6. С. 47-50.

Семенова Н.А. Организация исследовательской деятельности в начальной школе / Н.А. Семенова// Томск: Издательство ТГПУ, 2012. 256 с.

Скотникова, А. М. Динамика представлений студентов об учебно-исследовательской деятельности /А. М. Скотникова// Педагогическое образование в России. 2012. № 2. С. 75-79.

Тихомиров, А.В. Исследовательское обучение в начальной школе: современные методики /А.В. Тихомиров// Красноярск: Изд-во Красноярского педагогического университета, 2008. 213с.

Файн, Т. А. 1.6. Исследовательский подход в обучении - технология формирования исследовательской культуры обучающихся в современной школе / Т. А. Файн // Теория, практика и перспективы развития современной школы : Коллективная монография. – Ульяновск : ИП Кеньшенская Виктория Валерьевна (издательство "Зебра"), 2017. С. 69-82.

Цветкова, Л. А. Развитие исследовательских, творческих и коммуникативных умений младших школьников при формировании социокультурной компетенции с помощью метода проектов / Л. А. Цветкова, Л. Ш. Зайцева // Проблемы фундаментальной подготовки в школе и вузе в контексте современности : Межвузовский сборник научных работ , Череповец, 12–13 декабря 2012 года. Том Выпуск 6, Часть 2. Череповец: Череповецкий государственный университет, 2014. С. 38-47.

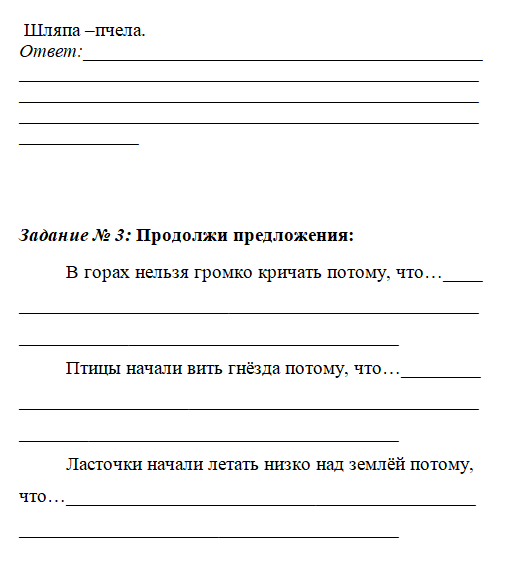

ПРИЛОЖЕНИЕ А

« Задание к диагностике»

Задание к диагностике»

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

«Лабораторные опыты»

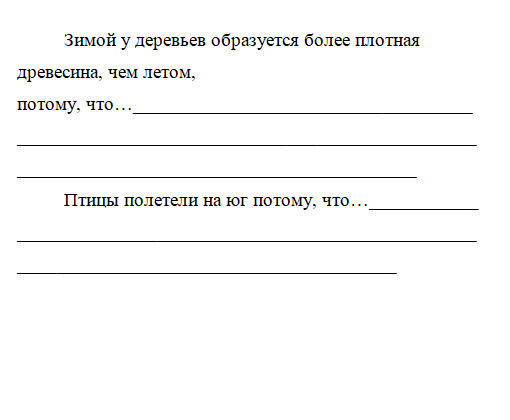

ПРИЛОЖЕНИЕ В

« Задание к итоговой диагностике»

Задание к итоговой диагностике»

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

«Исследовательские работы учащихся»

69