Формирование контрольно-оценочной деятельности младших школьников

в рамках ФГОС

Власова Елена Валентиновна,

учитель начальных классов

ГБОУ гимназия 168

Центрального района Санкт-Петербурга

Новые образовательные стандарты ориентированы на достижение планируемых результатов образования, при этом особое значение имеет оценка – она выступает одновременно в качестве цели, элемента содержания и средства обучения. Контрольно-оценочная деятельность обучающегося является универсальным учебным действием, которое необходимо формировать и развивать. Ученик должен стремиться к проверке своих знаний, чтобы выяснить, чего он достиг, что ему еще предстоит преодолеть.

Самооценку формируют постепенно, от класса к классу. С действием самооценки и самоконтроля учащиеся встречаются уже на первых уроках в первом классе. Им предлагается лесенка из десяти ступеней «Лесенка успеха».Каждый из детей рисует себя на той ступеньке, на которой считает нужным. Такая работа – первый опыт ребёнка по самооценке, которая впоследствии формируется и совершенствуется на каждом уроке. Обычнопервоклассники ставят себя сначала на самые верхние ступеньки.

На первых уроках в 1 классе обозначаем своё настроение. Детям предоставляется возможность эмоционально оценить прошедший урок (день). Эта рефлексия станет основой для адекватной оценки своих учебных успехов.

При оценивании своего эмоционального состояния в конце каждого урока (в конце учебного дня) первоклассники закрашивают кружок:

зелёным цветом – «Урок прошёл удачно: я активно участвовал в работе класса, с заданиями справлялся успешно. Я доволен собой!»;

жёлтым – «Сегодня на уроке не все задания оказались лёгкими. Мне было трудно, но я справился. Я вполне доволен собой!»;

красным – «Задания на уроке оказались слишком трудными. Мне нужна помощь!».

Для рефлексии используются не только сигналы, но и обязательное устное обоснование желающих высказаться ребят.

Формирование оценочной самостоятельности в 1 классе начинается тогда, когда ученику предлагается выполнить работу по образцу (эталону). Например, на уроке письма после показа учителя и «прописывания» буквы в воздухе, ученики должны прописать изучаемую букву, соблюдая заданные параметры эталона (наклон буквы, ее высота и ширина). После выполнения задания, детям предлагается подчеркнуть букву, которая получилась правильнее всего, т.е. сравнить написанные буквы с эталоном.

Для оценивания выполненной работы первоклассники используют «Волшебные линеечки», описанные Г.А. Цукерман. Дети учатся фиксировать результат своего труда по определенному критерию. На полях тетрадей, рядом с работой, чертят шкалы (отрезки) и отмечают крестиком, накаком уровне, по их мнению, выполнена работа. Вверху крестик ставят в том случае, если работа соответствует данному критерию полностью, внизу – если работа не соответствует критерию вообще. При проверке учитель, если согласен соценкой ученика, обводит крестик, если нет, то чертит свой крестик ниже или выше. Самооценка ребёнка обязательно должна предшествовать оценке учителя.Такая форма оценивания удобна для письменных работ учащихся. Принципиальное отличие «волшебных линеечек» от стандартных отметок в том, что они, благодаря своей исключительной условности, не подлежат никакой статистике, их нельзя накопить, сделать предметом сравнения; почти невозможно провести параллель с традиционнымиотметками.

Вместо оценочной шкалына некоторых уроках (например, окружающий мир, литературное чтение) можно ввести, предварительно оговорив с детьми, трехцветный индикатор – «Светофор». Выполнения отдельных заданий или в целом работа на уроке оценивается с помощью цветовых сигналов: зелёный – я знаю, я умею; жёлтый – я сомневаюсь, не уверен; красный – я не знаю, не умею, нужна помощь.

В первом классе дети узнают о необходимости оценивать результаты деятельности исходя из цели, на которую ориентирована эта деятельность. Кроме того, ребята на собственном опыте убеждаются в вероятной субъективности в оценках, поэтому появляется необходимость в критериях оценивания. Критерии вырабатываются совместно, обсуждаются, постепенно усложняются и расширяются. Например, при оценивании устных ответов своих товарищей первоклассники предлагают следующие критерии: громко – тихо, выразительно – невыразительно, понравилось – не понравилось и др.

Таким образом, обучаясь в первом классе, учащиеся приобретают следующие умения:

оценивать свою работу по заданным учителем критериям с помощью «Волшебных линеечек», цветовыхсигналов и т.д.

соотносить свою оценку с оценкой учителя;

договариваться о выборе образца для сопоставления работ;

обнаруживать совпадение и различие своих действий с образцом.

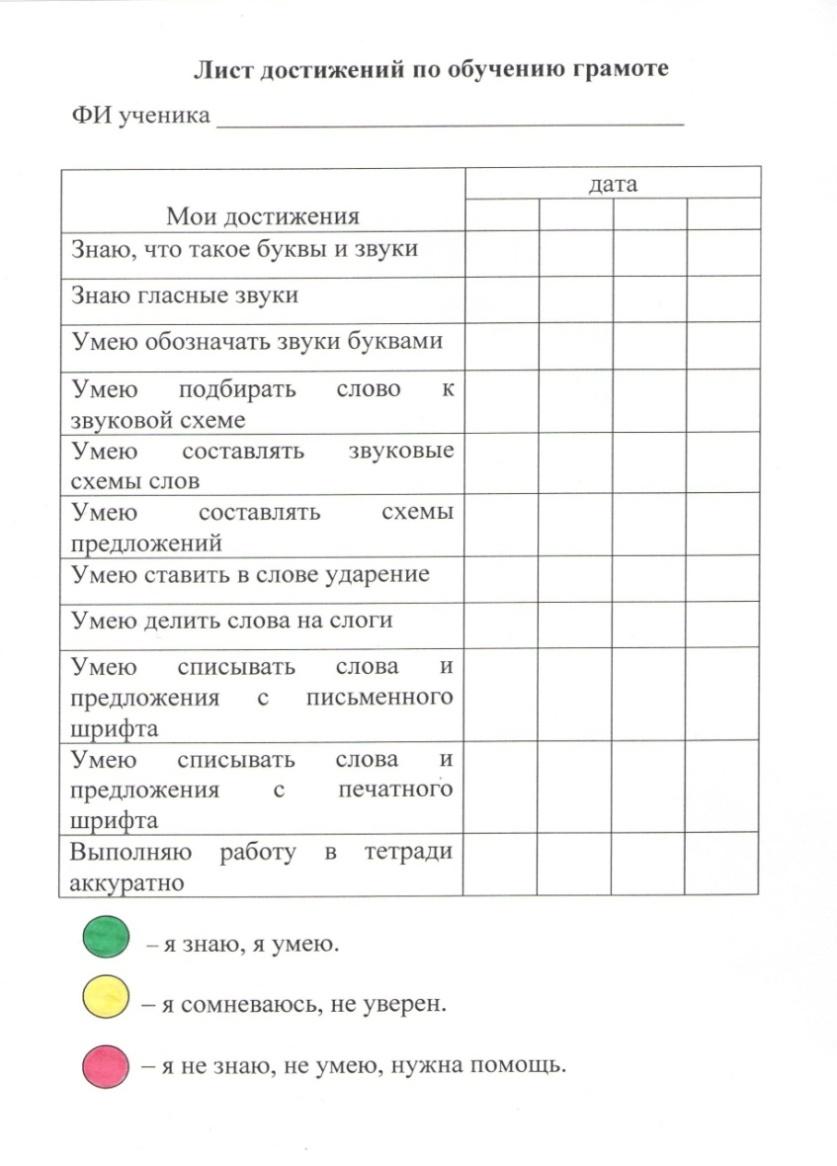

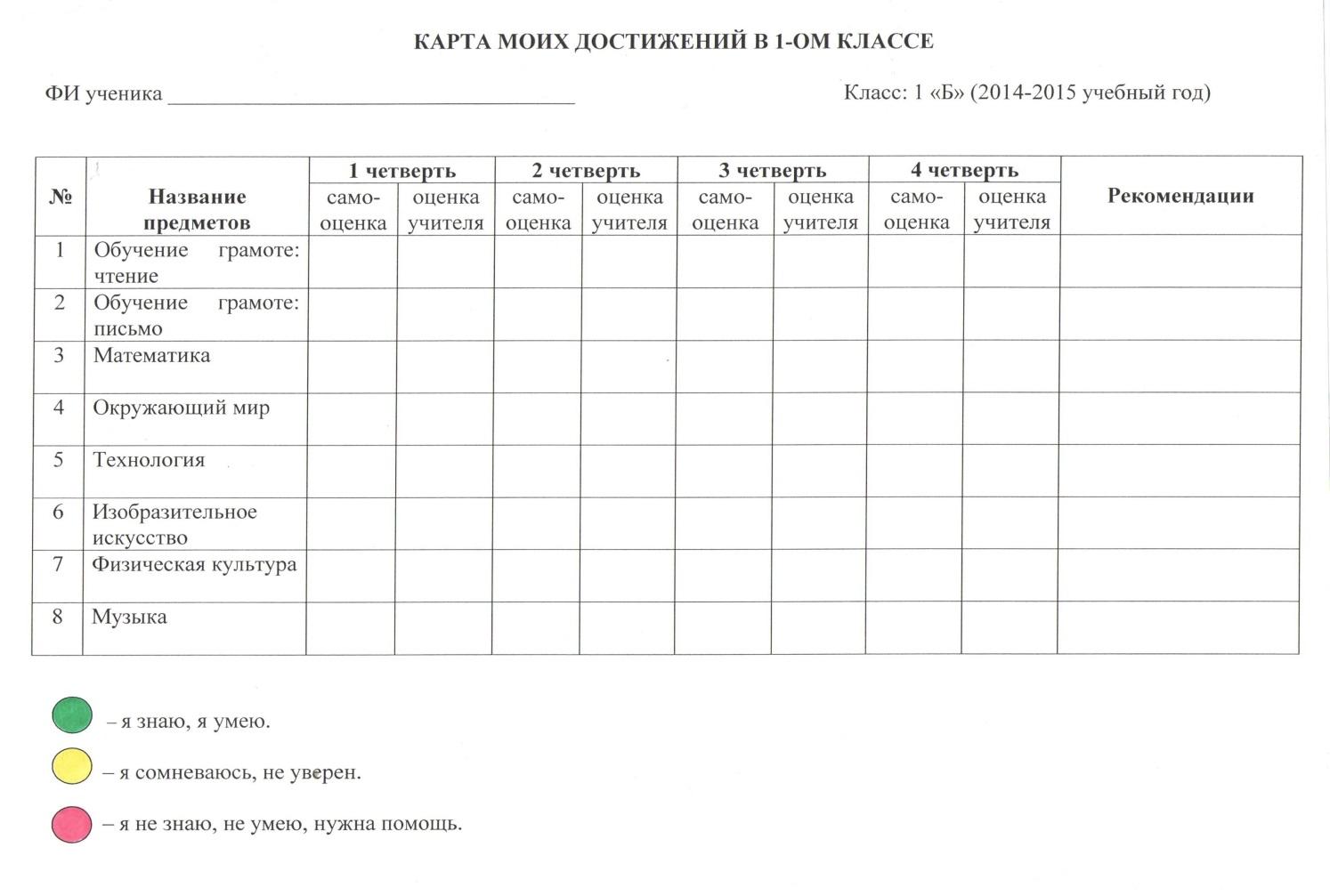

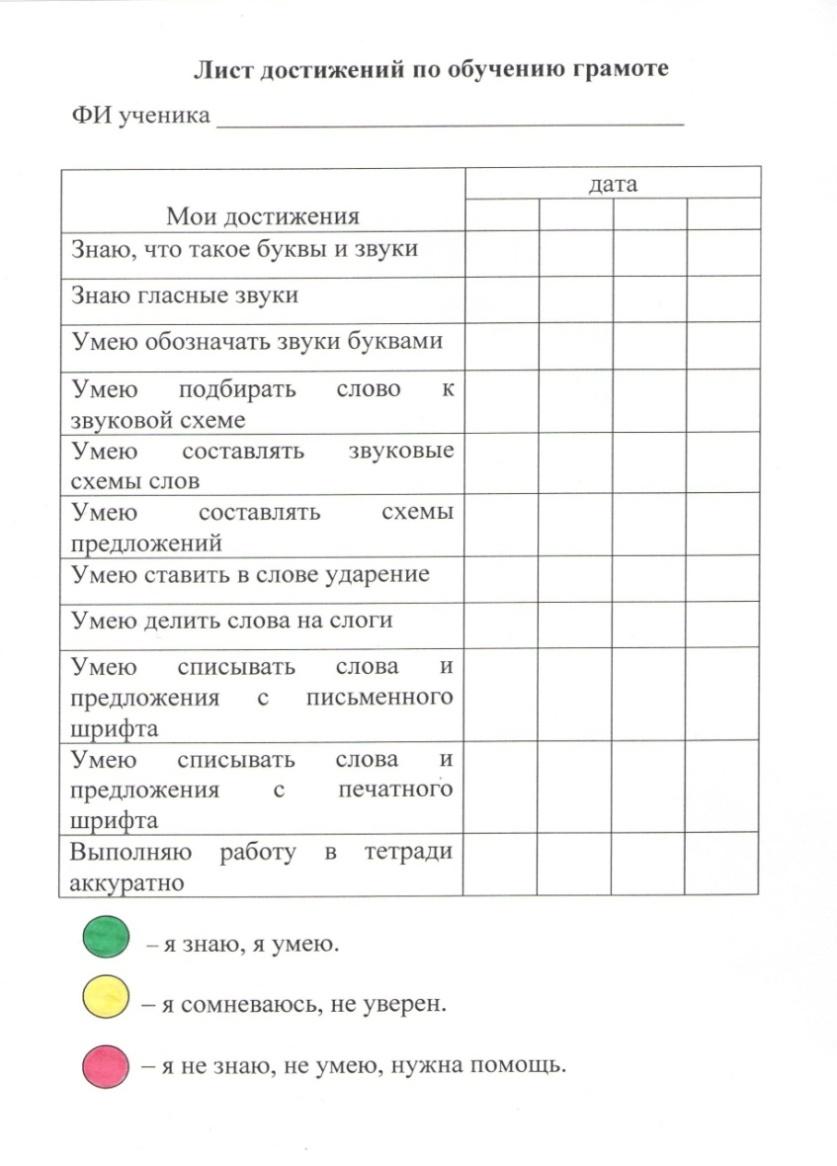

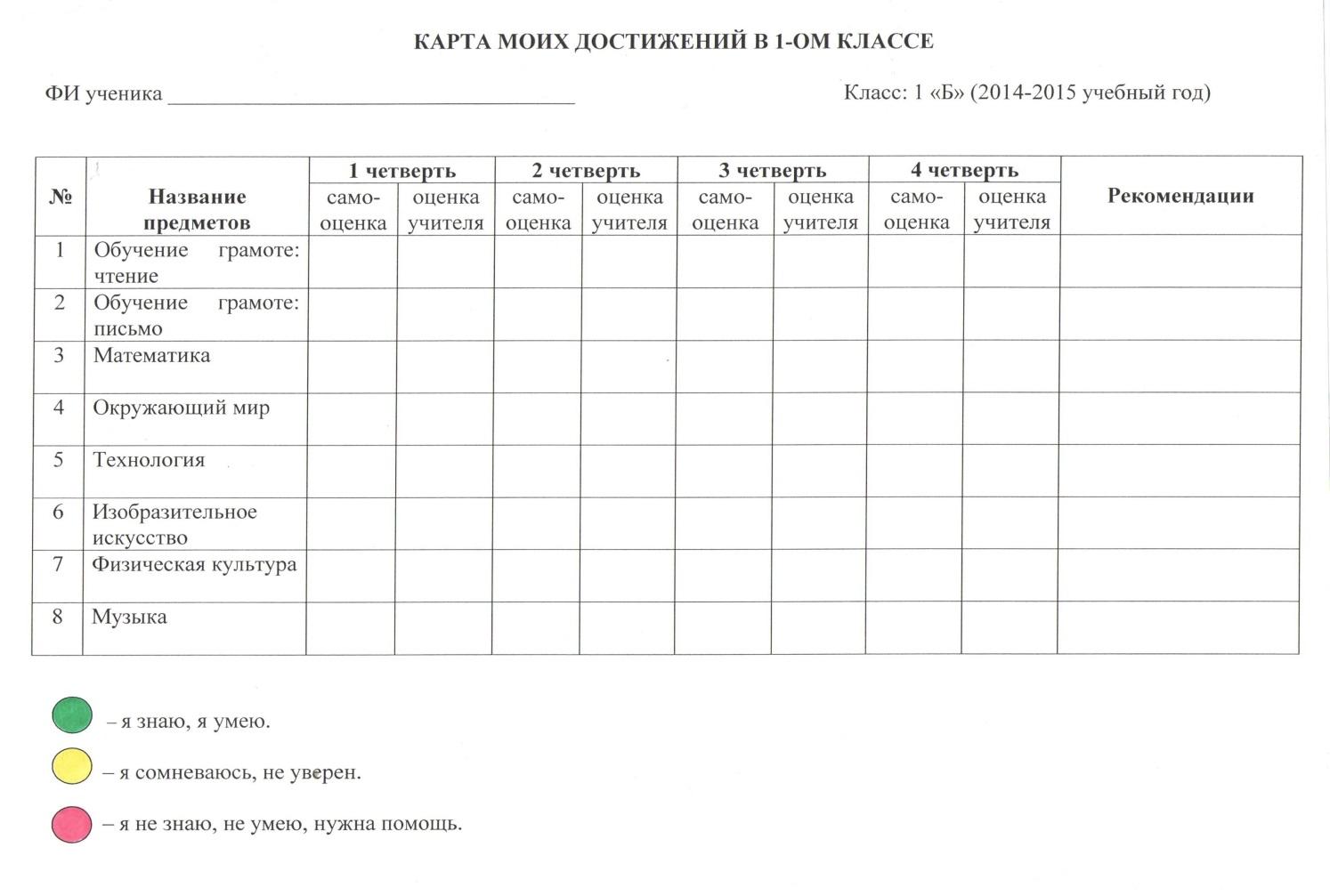

Уровень достижения конкретных предметных результатовотслеживается с помощью «Листов достижений» (Приложение 1).Фиксация умений, навыков производится условными обозначениями, выбраннымиучителем. Мы использовали такой спектр: зеленый – я знаю, я умею; желтый – я сомневаюсь, не уверен; красный – я не знаю, не умею, нужна помощь.Заполняются Листы достижений после проведения самостоятельных и проверочных работ.В конце четверти первоклассники заполняют «Карту достижений» (Приложение 2), анализируя свои успехи по предметам.

Для оценки уровня сформированности навыков чтения с первого класса на каждого ученика заполняется «Карта успехов по чтению» (Приложение 3).

Во 2 классе учащиеся уже способны самостоятельно определять критерии учебной деятельности, готовность предъявлять результат своей деятельности. Ученик может определить границу своих возможностей, границу своего «знания – незнания», используя прогностическую оценку.

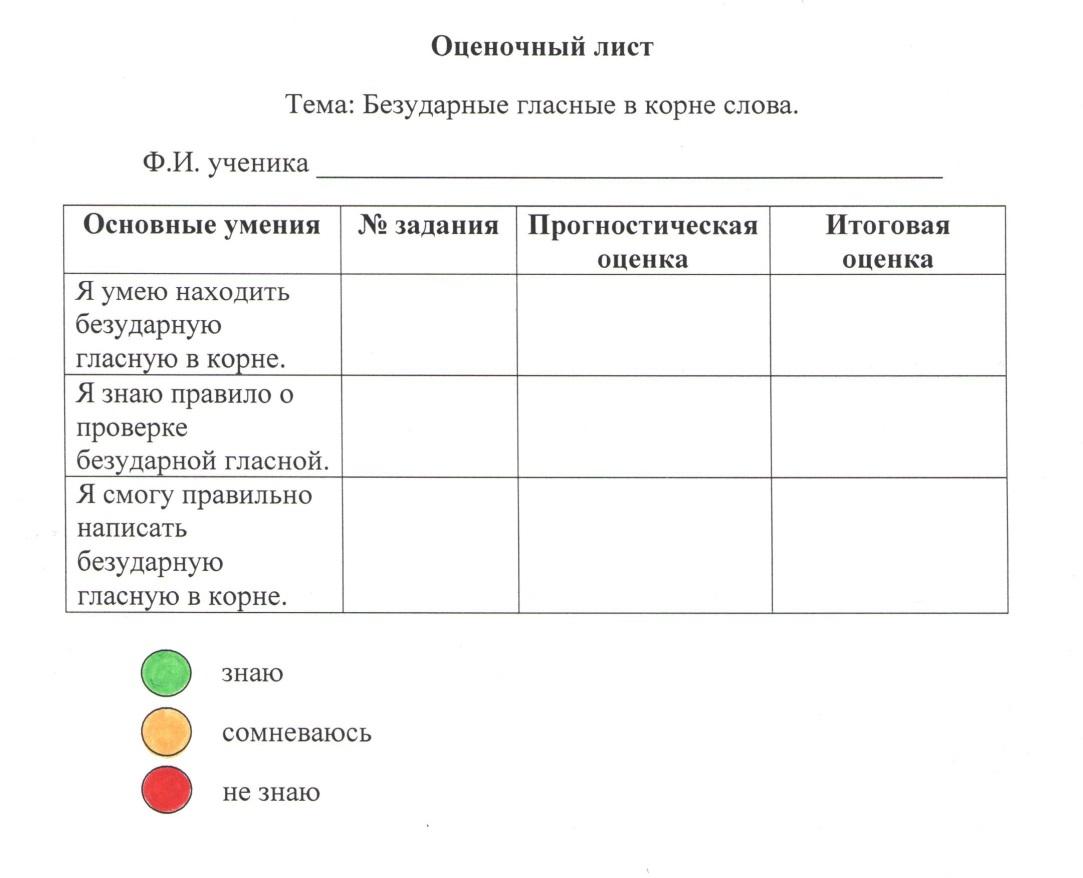

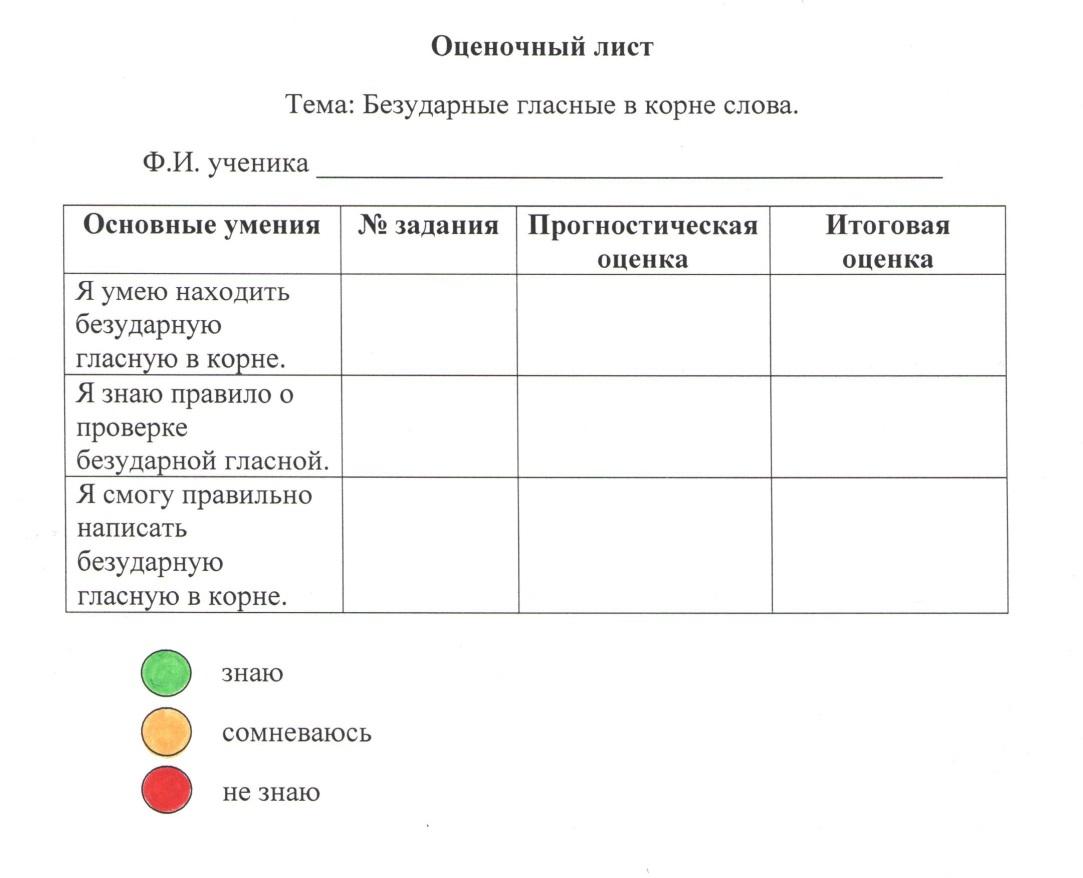

Для отслеживания и оценивания предметных знаний, способов деятельности во 2 классе используются оценочные листы по теме (Приложение 4). В первом столбике указаны основные умения, определяемые данной работой.Во втором столбике проставлены номера заданий. Третий столбик указывает на прогностическую оценку. В четвёртом столбике ребёнок выставляет свою итоговую оценку. Итогом работы по оценочному листу является совместная беседа учителя и ученика об адекватности самооценки ребенка.

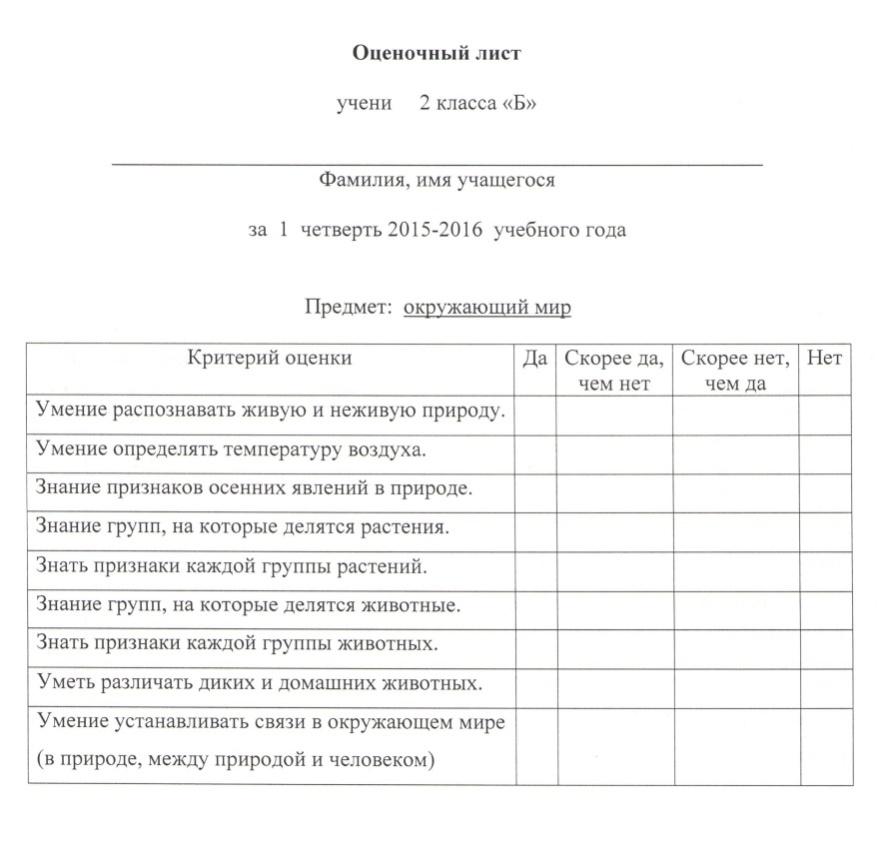

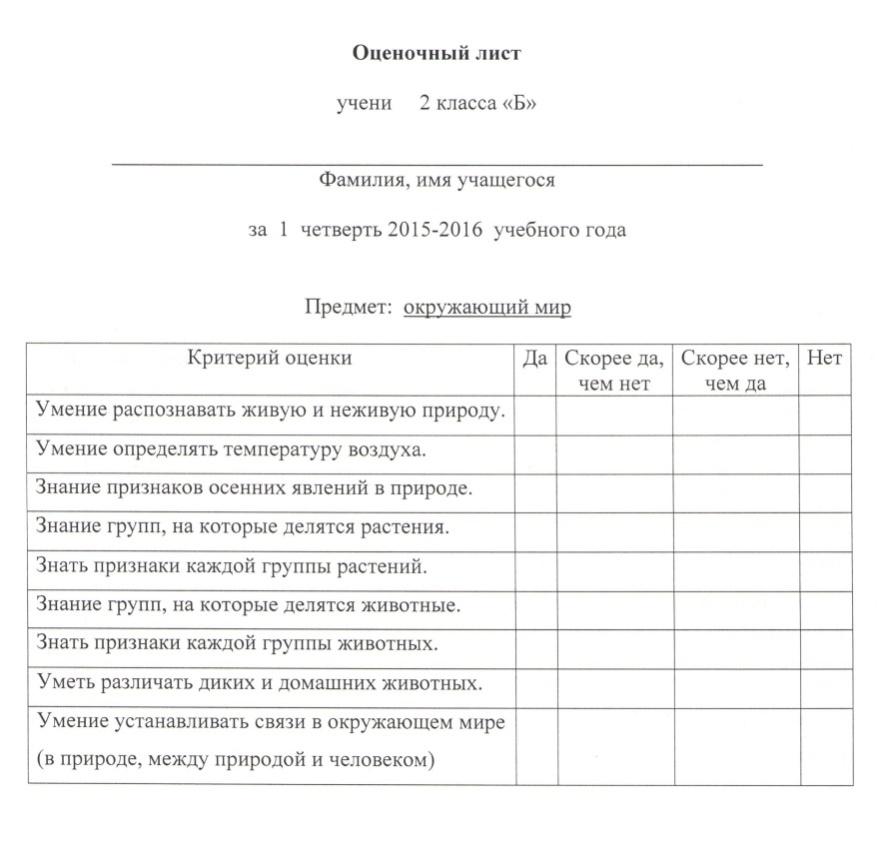

Вариант оценочного листа за четверть по предмету «Окружающий мир» (Приложение 5). Второклассники проставляют «+» по каждому критерию в той графе, которая соответствует собственному представлению ребенка о своем «знании-незнании».

Во втором классе дети знакомятся с балльной системой оценки и рассматривают возможности использования такого оценивания на различном материале. Во втором классе также продолжается работа с критериями, организуется деятельность по определению критериев к различным видам работ: списывание, диктант, решение задач, пересказ, чтение наизусть и т.д.

Например,при проверке упражнения по русскому языку были разработаны следующие критерии оценки результатов выполнения задания:

соответствие заданию (требовалось выписать слова на заданную орфограмму) – 1 балл;

количество выписанных слов – 1 балл за каждое слово;

каллиграфия – 1 балл;

аккуратность выполненной работы – 1 балл.

Количество баллов суммируется, и выставляется общий балл.

Для чтения наизусть критериями выступают точность, громкость, темп, интонация, обязательное называние автора и заголовка.

Во втором классе продолжается работа с «волшебными линеечками». При этом увеличивается количество критериев для оценки выполненной работы (правильность решения учебной задачи, аккуратность, уровень сложности, заинтересованность и т. д.). Ребята учатся оценивать не только себя, но и своих товарищей.

Во втором классе учащиеся еще могут оценивать свою работу с помощью цветовых индикаторов, но постепенно вводится и знаковая символика: «+» – знаю, «–» – не знаю, «?» – сомневаюсь.

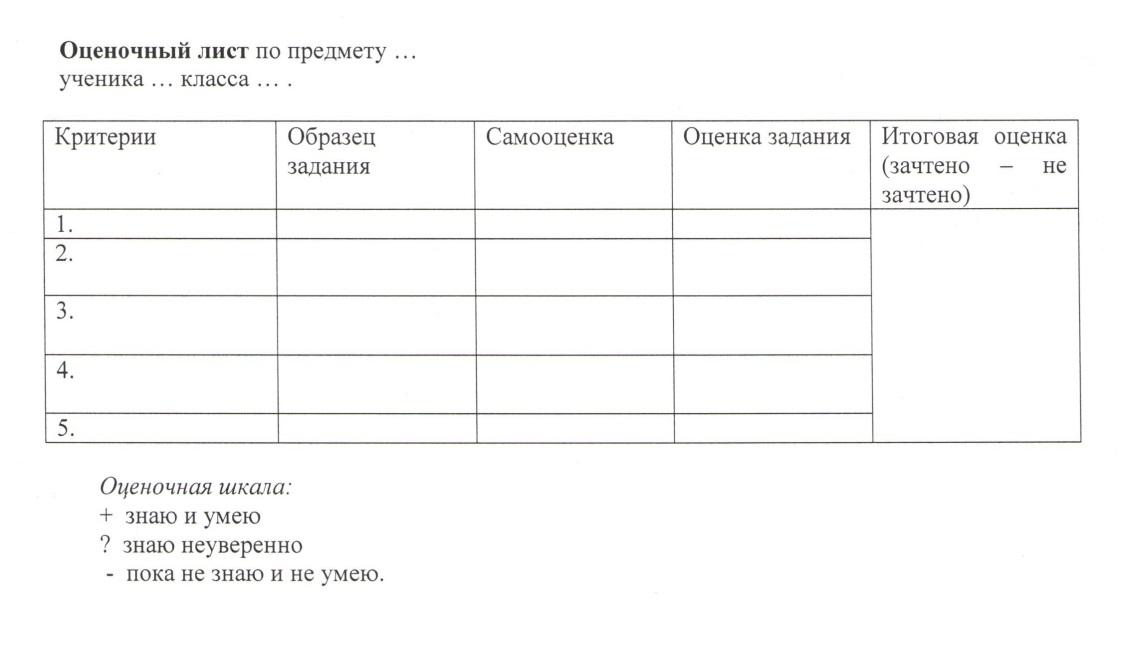

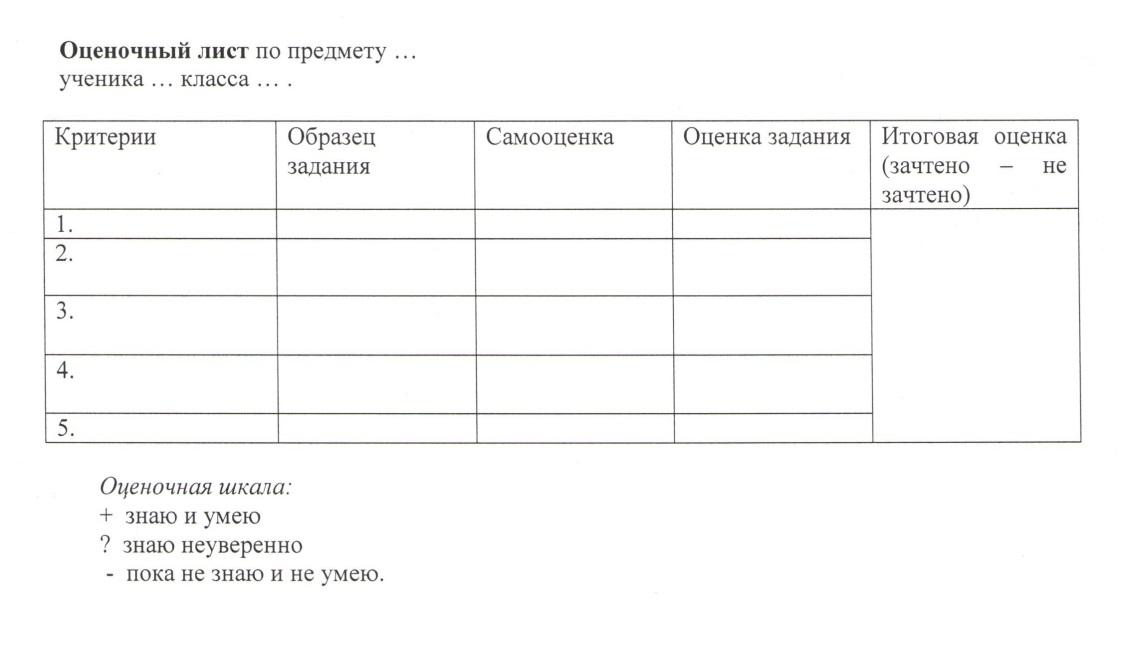

В 3-4 классах ученики тренируются в сравнении результата деятельности с образцом, заданным через систему условий;составлении проверочных заданий для самоконтроля; составлении алгоритмов; упражняются в выполнении действий по общей инструкции, самопроверке по плану, самостоятельном сличении результата деятельности с образцом. В 3-4 классах учащиеся, анализируя свои успехи, в оценочных листах используют уже не цветовые индикаторы, а оценочную шкалу (знаковую): «+» – знаю и умею, «?» – знаю неуверенно, сомневаюсь, «–» – пока не знаю и не умею. (Приложение 6).

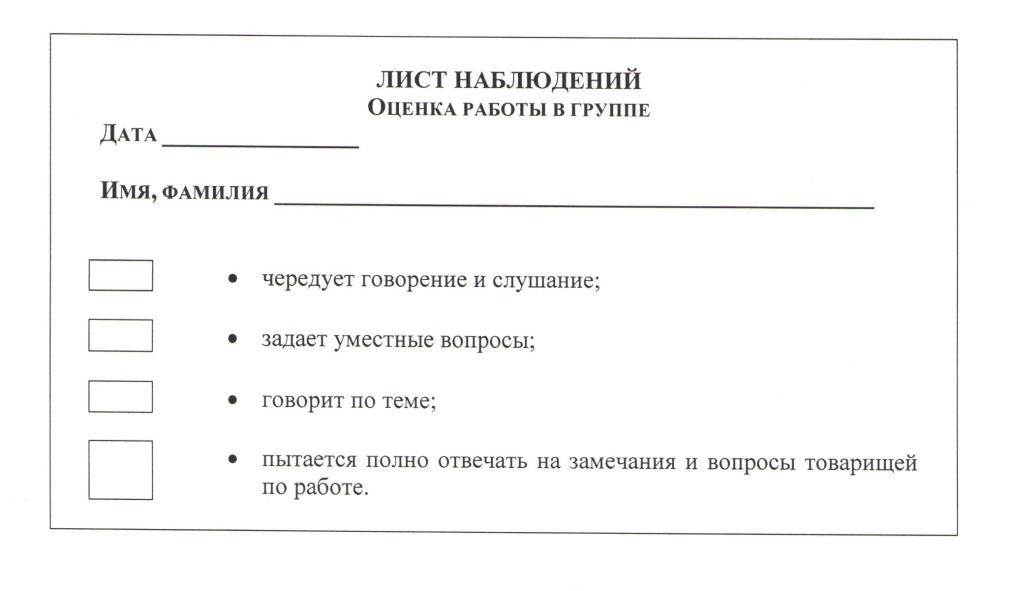

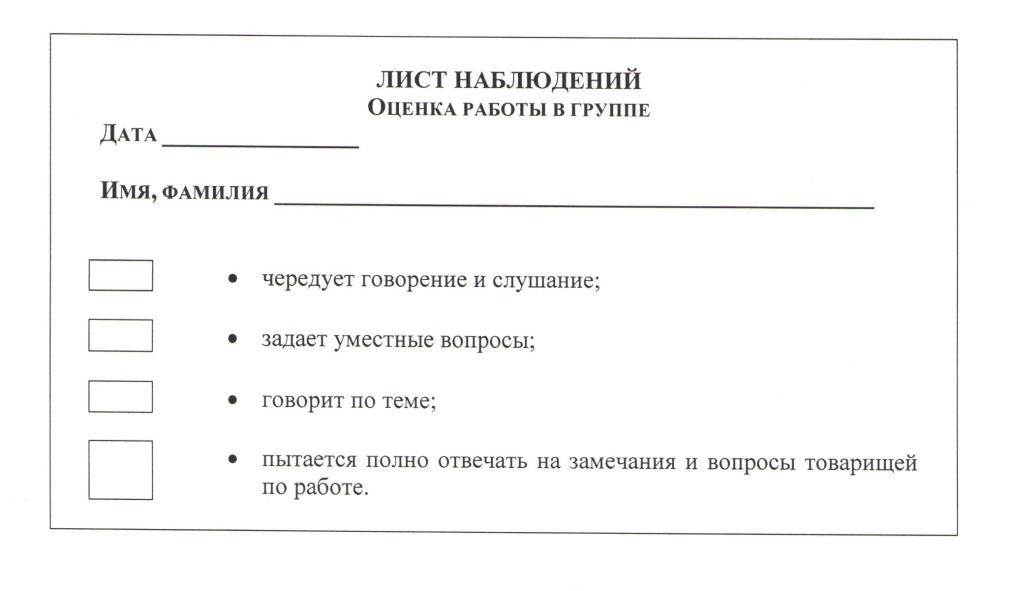

Групповая работа на уроке также может быть оценена по ряду показателей. Это может быть самооценка или оценка эксперта по следующим критериям:

умение распределить работу в группе;

умение выслушать друг друга;

согласованность действий;

активность группы.

При формировании навыков работы в группе можно предложить учащимся совместно заполнить аналогичный лист самооценки по результатам групповой работы (Приложение 7). При совместном оценивании решается проблема объективности выставленной отметки, так как дети фактически ставят ее себе сами, с помощью своих же одноклассников. При этом у учеников вырабатывается умение правильно оценивать. В дальнейшем это пригодится им в жизни при оценке любых явлений, работы, ситуации. Они будут знать, что в основе любого оценивания лежат определенные критерии. И чем точнее критерии, тем объективнее оценивание. Данная деятельность будет способствовать развитию критического мышления учащихся.

Одна из задач учителя в процессе формирования контрольно-оценочной деятельности младшего школьника – способствовать совершенствованию рефлексивных умений. Это направление работы включает следующие задачи:

осознание учащимися понятия «рефлексия», целей рефлексивного анализа;

формирование у учащихся умений самоанализа;

развитие у учащихся умений самооценки;

развитие умений целеполагания и планирования учебных действий.

В итоге такой работы младшие школьники учатся видеть собственные успехи и проблемы на каждом занятии, делать запрос о помощи в случае необходимости, выбирать источник помощи.

Сначала дети учатся оценивать свои действия по алгоритму – вопросам, на которые ребёнок должен ответить.

Алгоритм самооценки (вариант 1)

Выполнение этой работы мне понравилось (не понравилось) потому, что…

Наиболее трудным мне показалось…

Самым интересным было…

Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы сделал следующее…

Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы по-другому сделал следующее…

Я бы хотел попросить своего учителя…

Алгоритм самооценки (вариант 2)

Что нужно было сделать в задаче (задании)? Какова была цель, что нужно было получить в результате?

Удалось ли получить результат? Найдено решение, ответ?

Справился полностью правильно или с ошибкой? Какой, в чём? Для ответа на этот вопрос ученику нужно: либо получить эталон правильного решения задачи и сравнить с ним своё решение; либо руководствоваться реакцией учителя и класса на собственное решение – исправляли ли какие-то его шаги, приняли ли его конечный ответ.

Справился полностью самостоятельно или с помощью (кто помогал, в чём)?

В результате целенаправленной работы по формированию самооценки дети учатся не только оценивать границы своих возможностей, фиксировать трудности, но и анализировать их причины. Это, в конечном счете, способствует развитию рефлексивной способности оценивать себя.

Любой вид оценивания создаёт определённый эмоциональный фон и вызывает соответствующую эмоциональную реакцию учеников. Оценка может вдохновить, направить на преодоление трудностей, оказать поддержку, но может и огорчить, расстроить, нарушить контакт совзрослыми и сверстниками. Очень важно научить детей правильно оценивать свои учебные возможности. Не научить детей способам самооценки – значит, во-первых, не развивать их объективное принятие оценки учителя; во-вторых, не ориентировать их на самосовершенствование.

Выполнение правил оценивания, соблюдение правил «оценочной» безопасности позволяет заметно снизить показатели уровня тревожности у детей в ситуациях предъявления себя, отношений с учителями.

Приложение 1.

Приложение 2.

Приложение 3.

Приложение 4.

Приложение 5.

Приложение 6.

Приложение 7.

Литература:

Воронцов А.Б. Педагогическая технология контроля и оценки учебной деятельности. М., 2002.

Данилов Д.Д. Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). – М., 2010.

Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ № 1561/14-15 от19.11.1998). Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003).

Мои достижения. 1 класс. – О.Б. Логинова, С.Г. Яковлева. – М., 2010.

Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000).

10