СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Формирование универсальных учебных действий у учащихся с задержкой психического развития на уроках окружающего мира, средствами проектной деятельности.

Практическая значимость работы состоит в том, что показана система работы формирования учебных универсальных действий через проектную деятельность, у учащихся начальных классов с ЗПР на уроках окружающего мира, могут быть использованы учителями на уроках окружающего мира для реализации ФГОС.

Просмотр содержимого документа

«Формирование универсальных учебных действий у учащихся с задержкой психического развития на уроках окружающего мира, средствами проектной деятельности.»

Тема: Формирование универсальных учебных действий у учащихся с задержкой психического развития на уроках окружающего мира, средствами проектной деятельности.

Содержание.

Введение.

Глава 1.Теоретический аспект формирования УУД у учащихся с ЗПР средствами проектной деятельности.

1.1 Особенности формирования универсальные учебные действия у учащихся начальных классов с ЗПР на уроках окружающего мира.

1.2 Изучение технологии проектной деятельности учащихся начальных классов на уроках

окружающего мира.

Глава 2. Использование технологии проектной деятельности на уроках, в рамках курса

окружающего мира у детей с ЗПР в начальных классах. (позиция учителя, позиция учащихся)

2.1. Характеристика особенностей контингента обучающихся с ЗПР 2-а класса, Асбестовской СКОШИ.

2.2.Анализ программно – методического обеспечения по курсу окружающего мира.

Глава 3. Работа учителя по формированию УУД на уроках окружающего мира у детей с

ЗПР через проектную деятельность

3.1. Разработка поэтапных действий работы над проектом «Я и моя семья».

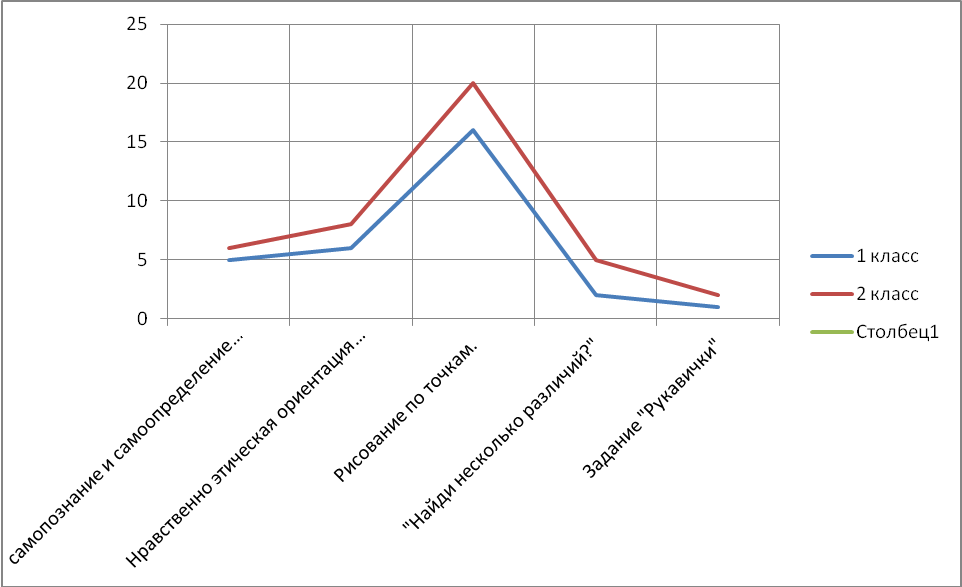

3.2. Мониторинг сформированности УУД у учащихся с ЗПР. (1-2 класс)

Заключение.

Список литературы.

Приложения.

Введение.

Стремительные изменения в социально- экономических и научно – технических сферах современного общества выдвигают перед образованием принципиально новый социальный заказ: превратить процесс обучения в мощный фактор развития ребёнка.

Понятие «стандарт» впервые появилось в российском образовании в начале 90-х годов. Новый стандарт ФГОС адресован, прежде всего, взрослым и описывает то, чему они должны учить и научить ребёнка. Причём учить желательно так, чтобы учиться детям было интересно и радостно. Это своего рода общественный договор личности, семьи, государства, всех заинтересованных сторон.

Новые федеральные государственные стандарты образования декларируют, как основной приоритет системы образования формирование у школьников общеучебных умений и навыков, а также способов деятельности, а не только освоение учащимися конкретных знаний, умений и навыков в рамках отдельных дисциплин.

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Именно поэтому «Планируемые результаты» Стандартов образования (ФГОС) второго поколения определяют не только предметные, но метапредметные и личностные результаты. Основные результаты обучения детей в начальной школе — это формирование универсальных способов действий, воспитание умения учиться — способности к самоорганизации с целью решения учебных задач, индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития — эмоциональной, познавательной. В результате обучения у ребёнка должны формироваться: желание и умение учиться, инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах деятельности.

Именно поэтому сегодня учитель начальных классов переосмысляет свой педагогический опыт и ставит перед собой вопросы: Как обучать детей? Как формировать умение учиться? Что значит уметь учиться? Как формировать и развивать универсальные учебные действия у учащихся?

Из своей педагогической практики отмечаю, что группы школьников с ОВЗ чрезвычайно неоднородны. Это определяется, прежде всего, тем, что в них входят дети с разными нарушениями развития: нарушение слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, с нарушениями эмоционально – волевой сферы, с задержкой и комплексными нарушениями развития.

Биологическое неблагополучие ребёнка, являясь предпосылкой нарушения его взаимодействия с окружающим миром, обусловливает возникновение отклонений в его психическом развитии. Вовремя начатое и правильно организованное обучение ребёнка позволяет предотвращать или смягчать эти вторичные по своему характеру нарушения.

Чтобы реализовать обучающую, и развивающую цели в отношении каждого ребёнка с отклонениями в развитии организованы специализированные коррекционные школы, в которых осуществляется особый коррекционный режим образовательного процесса.

Цель работы таких школ: как можно большее количество детей с отклонениями в развитии адаптировать к обществу детей нормы.

Роль педагога коррекционной школы создать условия для становления развитой свободной мыслящей, творческой личности.

Объектом УУД учащихся с ЗПР,

Предметом процесс формирования УУД у учащихся начальных классов с ЗПР посредством проектной деятельности.

Цель работы: определить эффективность применения проектной деятельности на уроках окружающего мира для формирования УУД у учащихся начальных классов с ЗПР.

Задачи:

Изучить и проанализировать литературу о формировании УУД у учащихся с ЗПР на уроках окружающего мира.

Изучить технологию проектной деятельности учащихся начальных классов у детей с ЗПР.

Провести анализ возможностей учащихся начальных классов с ЗПР на уроках окружающего мира.

Разработка поэтапных действий работы над проектом «Я и моя семья».

Выделить критерии и показатели мониторинга сформированности УУД у учащихся с ЗПР.

База.

Методическая система представлена на базе Асбестовской СКОШИ.

Методы.

Для реализации поставленных в работе целей и задач нами использовались следующие методы:

теоретические: анализ, систематизация и обобщение литературных данных по проблеме работы;

эмпирические: педагогические наблюдения, качественный и количественный анализ результатов формирования УУД.

Практическая значимость работы состоит в том, что показана система работы формирования учебных универсальных действий через проектную деятельность, у учащихся начальных классов с ЗПР на уроках окружающего мира, могут быть использованы учителями на уроках окружающего мира для реализации ФГОС.

Глава 1.Теоретический аспект формирования УУД у учащихся с ЗПР средствами проектной деятельности.

1.1 Теоретические аспекты формирования УУД у учащихся начальных классов с ЗПР на уроках окружающего мира. Новые федеральные государственные стандарты образования декларируют, как основной приоритет системы образования формирование у школьников общеучебных умений и навыков, а также способов деятельности, а не только освоение учащимися конкретных знаний, умений и навыков в рамках отдельных дисциплин.

Основной задачей современной системы образования является формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Именно поэтому «Планируемые результаты» Стандартов образования (ФГОС) второго поколения определяют не только предметные, но метапредметные и личностные результаты. Основные результаты обучения детей с ЗПР в начальной школе— это формирование универсальных способов действий, воспитание умения учиться — способности к самоорганизации с целью решения учебных задач, индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития — эмоциональной, познавательной. В результате обучения у ребёнка с ЗПР должны формироваться: желание и умение учиться, инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах деятельности.

Однако становится очевидным, что требования к уровню подготовки ученика по конкретным предметам не означают его успешной социализации после окончания школы. Конкурентоспособность личности определяется не только предметными знаниями, а и надпредметными умениями к самостоятельной организации собственной деятельности. Поэтому сегодня, когда информация так быстро обновляется, ученику школы важно не только усвоить определенный объем знаний, но и освоить универсальные учебные действия.

Под универсальными учебными действиями понимается совокупность обобщенных действий учащегося, а также связанных с ними умений и навыков учебной работы, обеспечивающих способность субъектов к самостоятельному усвоению новых знаний, умений и компетентностей, к сознательному и активному присвоению нового социального опыта, к саморазвитию и самосовершенствованию. Интегративный характер способности к саморазвитию позволяет нам определить систему универсальных учебных действий как ведущую компетенцию, обеспечивающую у учащихся «умение учиться». Универсальные учебные действия разработчиками федерального государственного образовательного стандарта второго поколения подразделяются на следующие виды: регулятивные, познавательные, личностные и коммуникативные действия.

Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, они направлены на осознание, принятие учащимися жизненных ценностей и смыслов, позволяют им сориентироваться в нравственных нормах, правилах.

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности посредством постановки целей, планирования, прогнозирования, контроля, коррекции действий и оценки успешности усвоения.

Познавательные действия включают: общеучебные, логические действия, а также постановку и решение проблемы. Современный школьник должен уметь ориентироваться в потоке учебной информации, перерабатывать и усваивать ее, осуществлять поиск недостающей информации, осмыслять тексты; выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных условий; осуществлять рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку процесса и результатов деятельности; ставить и формулировать проблемы.

Коммуникативные учебные действия обеспечивают сотрудничество – умение слушать и понимать друг друга, планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести дискуссию.

Так, концептуальная идея формирования у учащихся УУД, принятая в образовательной системе Л.Г. Петерсон, состоит в следующем: универсальные учебные умения формируются тем же способом, что и любые умения. А формирование любого умения у школьников проходит следующие этапы:

Представление о действии, первичный опыт и мотивация.

Приобретение знаний о способе выполнения действия.

Тренинг в применении знаний, самоконтроль и коррекция.

Контроль умения выполнять действие.

Следовательно, этот же путь проходит ученик при формировании универсальных действий.

Нормативно правовые документы.

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,

2.Федеральный государственный образовательный стандарта начального общего образования,

3.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,

4.Планируемый результат начального общего образования,

5.Программа Министерства образования РФ: начальное общее образование, авторской программы А.А.Плешакова «Окружающий мир», утверждённая МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального образования, разработанной на основе УМК «Школа России».

6.Учебная программа по окружающему миру является традиционной, но адаптирована для специальных (коррекционных) классов 7 вида.

Программа курса «Окружающий мир» в начальных классах специального (коррекционного) обучения VII вида рассчитана на четыре года обучения: 1,2,3,4 классы.

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих целей:

формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;

формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков экологически и нравственно обоснованного поведения в природной и социальной среде

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.

Основными задачами реализации содержания курса являются:

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём;

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.

Общая характеристика учебного предмета.

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших взаимосвязях.

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности.

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля.

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности.

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира.

В процессе изучения курса «Мир вокруг нас» осуществляется систематизация и расширение представлений детей о предметах и явлениях природы и общественной жизни, развитие интереса к их познанию, обогащение нравственного опыта учащихся, воспитание у них любви к своему городу (селу), к своей Родине.

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей:

1) идея многообразия мира;

2) идея целостности мира;

3) идея уважения к миру.

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей.

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого класса.

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов России и всего человечества.

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы.

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым относятся:

1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной школы атласа-определителя;

2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей);

3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по экологической этике.

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых.

Результаты изучения предмета

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных результатов начального образования, а именно

Ребёнок владеет целостным, социально ориентированным взглядом на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

Уважительно относится к иному мнению, истории и культуре других народов;

Владеет начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;

Принимает и осваивает социальную роль обучающегося, владеет мотивами учебной деятельности и личностным смыслом учения;

Владеет самостоятельностью и личной ответственностью за свои поступки, в том числе в информационной деятельностью, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;

Владеет эстетическим вкусом, ценностями и чувствами.

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

Владеет навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, уменими не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;

Положительно относится к здоровому образу жизни, имеет мотивацию к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных результатов начального образования, таких как:

Может принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления;

Знает способы решения проблем творческого и поискового характера;

Научиться планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;

Научиться понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

Освоит начальные форм познавательной и личностной рефлексии;

Научиться использовать знаково-символических средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;

Активизирует использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;

Научиться различным способам поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»;

Овладеет логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

Научиться слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

Определит общую цель и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

Овладеет начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;

Овладеет базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;

Научиться работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир».

При изучении курса достигаются следующие предметные результаты:

Поймёт особую роль России в мировой истории, воспитание чувств гордости за национальные свершения, открытия, победы;

уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;

Научиться осознавать целостность окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;

Освоит доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);

Разовьёт навыки устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире.

В процессе освоения предметного содержания окружающего мира у обучающихся формируются общие учебные умения, навыки и способы познавательной деятельности, предусматриваемые стандартом начального общего образования:

- наблюдать объекты окружающего мира;

- работать с учебником, энциклопедиями;

- работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами;

- рассуждать, участвовать в беседе, дискуссии;

- уметь работать в паре, группе, индивидуально;

- уметь оценить себя, товарища;

- формировать коммуникативные умения;

- развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения;

- уметь пользоваться приобретенными знаниями в повседневной практической жизни.

Коррекционная направленность предмета «Окружающий мир»

расширение кругозора детей путем формирования знаний и представлений о жизни общества и природном окружении;

повышение адаптивных возможностей детей благодаря улучшению их социальной ориентировки;

обогащение жизненного опыта детей путем организации предметно-практической и продуктивной деятельности;

систематизация знаний и представлений, способствующая лучшему усвоению учебного материала по другим дисциплинам начальной ступени обучения;

-уточнение, расширение и активизация лексического запаса;

улучшение зрительного восприятия, зрительной и словесной памяти;

активизация мыслительной деятельности (навыков планомерного и соотносительного анализа, практической группировки и классификации изучаемых предметов из ближайшего окружения ученика);

- развитие устной монологической речи;

- систематизация знаний и навыков в междисциплинарных областях (краеведение, экология, гигиена, экономика, труд);

- воспитание любви к своему городу, к своей Родине, формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения в природной и социальной среде;

- развитие интереса к познанию самого себя и окружающего мира.

Учащиеся с ЗПР нуждаются в специальной работе, направленной на расширение их кругозора, развитие познавательных интересов, активизацию мыслительной деятельности, формирование всех сторон устной речи. Такая работа должна быть организована учителем в рамках всего учебного процесса. Особое внимание данной работе необходимо уделять в рамках предмета «Окружающий мир», а также на уроках специального коррекционного курса по окружающему миру и развитию речи

Формирование УУД средствами учебного предмета «Окружающий мир»

1-й класс

Личностные УУД.

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие.

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие.

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.

Регулятивные УУД:

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.

Проговаривать последовательность действий на уроке.

Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника.

Учиться работать по предложенному учителем плану.

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.

Познавательные УУД:

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса.

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы.

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты, называть их тему.

Коммуникативные УУД:

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста).

Слушать и понимать речь других.

Выразительно читать и пересказывать текст.

2-й класс

Личностные УУД.

Оценивать в предложенных ситуациях конкретные поступки, как хорошие или плохие.

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие.

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.

Регулятивные УУД:

Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.

Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков).

Учиться планировать учебную деятельность на уроке.

Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике).

Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты).

Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.

Познавательные УУД:

Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг.

Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи.

Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»).

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).

Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы.

Коммуникативные УУД:

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).

Слушать и понимать речь других.

Выразительно читать и пересказывать текст.

Вступать в беседу на уроке и в жизни.

3-4-й класс

Личностные УУД.

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека.

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие.

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.

Регулятивные УУД:

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему.

Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя.

В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.

Познавательные УУД:

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг.

Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений, событий.

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний.

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-научного текста.

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы.

Коммуникативные УУД:

Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.

Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы.

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения.

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.

Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи).

Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.

1.2. Изучение технологии проектной деятельности учащихся начальных классов на уроках окружающего мира.

Мировые тенденции в области образования ставят перед школой новые задачи, отвечающие требованиям современного общества. От ученика теперь требуется не столько владение какой-либо информацией, сколько умение ориентироваться в информационных потоках, быть мобильным, осваивать новые технологии, самообучаться, искать и использовать недостающие знания или другие ресурсы. Если знания сами по себе больше не ценность, то какой результат образования необходим личности и востребован обществом?

На сегодняшний день социальный заказ общества для школы заключается в воспитании школьника знающего, думающего и умеющего самостоятельно добывать знания и применять их на практике. Учебный проект – это одна из личностно-ориентированных технологий, направленный на решение учебных задач, сочетающий в себе проблемный подход, а также групповые, исследовательские, поисковые методики.

Метод проектов не является принципиально новым в мировой педагогике. В рамках внедрения федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения приоритетом начального общего образования становится формирование общеучебных умений и навыков, способов деятельности, освоение которых гарантирует успешность всего последующего обучения. На сегодняшний день активно используются различные педагогические технологии в рамках личностно-ориентированного обучения. Сюда можно отнести обучение в сотрудничестве, портфолио ученика, индивидуальный и дифференцированный подход к обучению, проектная деятельность.

Педагогическая практика показывает, что метод проектов является эффективным средством развития познавательного интереса учащихся на уроках окружающего мира. Метод проектов – это некоторый способ достижения дидактической цели через детальную разработку обозначенной проблемы, которая должна завершиться реальным, практическим результатом, оформленным тем или иным образом.

Изучение курса «Окружающий мир» оказывает благотворное влияние на развитие разных сторон личности ребенка. В процессе познания природы, социального мира происходит совершенствование сенсорных процессов, мышления, речи, развивается любознательность. Окружающий мир – источник чувств. Постоянные наблюдения за явлениями окружающего мира, взаимодействие с его предметами ведет к тому, что ребенок развивает умения анализировать, устанавливать связи и зависимости, обобщать наблюдаемое и делать выводы. В общем, все то, что делает его умнее, сообразительнее, любознательнее. Вместе с тем воспитывается логика мысли, развиваются логически правильная речь.

Педагог должен хорошо осознавать, что увлечение репродуктивными методами обучения на уроках окружающего мира, как, впрочем, и на других уроках в начальной школе, требует работы в основном таких психических процессов, как восприятие и память, и не создает условия для полноценной работы мышления и воображения. Если школьники должны овладеть учебной деятельностью, то есть научиться учиться («умею учить себя»), то это предполагает развитые познавательные интересы («люблю учиться, все интересно»), внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»), элементарные рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и сам объективно оцениваю свою деятельность»). И, наконец, самое главное: младший школьник может отвечать не только на вопрос «Что я делаю?», но и на вопрос «Как я это делаю?»

Актуальность умения учиться для современного человека подчеркивается практически во всех документах, касающихся реформирования системы образования. Для начальной школы приоритетными остаются формирование учебной деятельности как желания и умения учиться, развитие познавательных интересов и готовности к обучению в основном школьном звене. Эти показатели учебной деятельности постепенно приобретают характер важнейшей универсальной способности человека – потребности в самообразовании. Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать, но и формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности. Начальное образование сегодня, это фундамент для формирования учебной деятельности ребёнка. Именно начальная ступень школьного обучения должна обеспечить познавательную мотивацию и интересы учащихся, готовность и способность к сотрудничеству ученика с учителем и одноклассниками, сформировать основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. В то время как задача основного общего образования развить и усовершенствовать те универсальные учебные действия, которые будут заложены в начальной школе.

Практика показывает, что одной из наиболее эффективных технологий, формирующих умение планировать свою деятельность (регулятивные УУД), находить пути реализации и оценивать её (познавательные УУД), является технология проектной деятельности. Данная технология может применяться не только на уроке, но во внеурочной деятельности, которой по новому стандарту придается большое значение.

Если проанализировать все этапы проектов, можно увидеть, что через проектную деятельность идёт формирование всех УУД и, причём в единстве друг с другом.

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время создаёт предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных метапредметных результатов:

- определение целей деятельности, составление плана действий по достижению результата творческого характера,

- работа по составленному плану,

- понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации.

Проектная деятельность позволяет осваивать познавательные универсальные учебные действия:

- предполагать, какая информация нужна,

- сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, энциклопедии, справочники, сеть Интернет).

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация проекта – способствует формированию коммуникативных умений:

- организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом),

- прогнозировать последствия коллективных решений,

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением средств ИКТ,

- при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя её.

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе тематики проектов. Например, выбор темы проектов связанной с историей и культурой своей страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.

Используя в своей работе с детьми ЗПР проектную деятельность можно улучшить результаты обучающихся: в поведении; в эмоционально-волевой сфере; в коммуникации; в обогащении словарного запаса; в улучшении моторных навыков; в учебной мотивации; в повышении работоспособности; памяти, внимания, мышления; самооценки.

Рекомендуемые проекты : «Моя малая родина», «Моя семья», «Мой класс и моя школа», «Мой домашний питомец», «Профессии»

Универсальные учебные действия – это обобщенные действия, открывающие возможность широкой ориентации учащихся, – как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик.

В широком смысле слова «универсальные учебные действия» означают саморазвитие и самосовершенствование путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта.

Одним из эффективных методов формирования УУД, является проектная деятельность, которая предполагает высокую степень самостоятельности, инициативности учащихся, формирует развитие социальных навыков школьников в процессе групповых взаимодействий.

В связи с этим организация групповой работы учащихся является особой педагогической задачей учителя. Взаимодействие «учитель – группа совместно действующих детей» является исходной формой учебного сотрудничества в классе.

Работу в группах я начала с выработки основных правил. Мы пришли к выводу, что должно достигаться:

- полное внимание к однокласснику;

- серьезное отношение к мыслям, чувствам других;

- терпимость, дружелюбие:

никто не имеет права смеяться над ошибками товарища, т. к. каждый имеет «право на ошибку».

Все дети принимали активное участие в обсуждении этих правил. В процессе выполнения этого задания, у учащихся формировались универсальные учебные действия в личностных сферах (базовые ценности: терпение, добро, освоение роли школьника, формирование интереса к учению), коммуникативных сферах (участие в диалоге), познавательных сферах (отвечали на простые вопросы учителя), регулятивных сферах (работа по инструкции, которую сами выработали) сферах.

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в контексте разных учебных предметов. Совершенно очевидно, что жёсткой градации по формированию определённого вида УУД в процессе изучения конкретного предмета нет, и не может быть. Однако, перенос акцентов возможен. В одних темах может уделяться большое внимание формированию одних видов УУД, в других – на формирование других УУД. Но в целом, на современном уроке и занятии идёт формирование всех четырех видов универсальных учебных действий.

С первой минуты урока или занятия кружка учащиеся включаются в организацию своей учебной деятельности (регулятивные УУД) К ним относятся:

• целеполагание, как постановка учебной задачи (Каким бы вы хотели видеть наш урок (занятие)? Какие качества нужно проявить, чтобы получился такой урок?) Далее, обучающиеся разгадав ребусы, самостоятельно формулируют тему урока.

При повторении изученного материала ставится перед учащимися новая проблема (формируются коммуникативные УУД). Всем группам необходимо выбрать верные утверждения, после чего они должны ответить на вопросы , поставленные учителем. После предположений учащихся начинается совместное открытие нового.

Каждый из ребят думает по – разному, но проведённый опыт по теме помогает выбрать правильный ответ. Ребята принимают активное участие в проведении опыта. На этом этапе урока развиваются УУД во всех сферах:

-личностные (формирование интереса)

- регулятивные (постановка учебных задач, нахождение пути их решения, самооценка)

- познавательные (наблюдали и делали выводы, работали с учебником, использование простейших предметов для проведения опыта)

- коммуникативные (участвовали в диалоге, отвечали на вопросы, слушали и понимали речь других)

Важно отметить такое регулятивное универсальное учебное действие как рефлексия. Рефлексия учащимися своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности.

- Возьмите свою капельку и поселите её на чёрную тучку, если вам было скучно на уроке.

- А, если вам было интересно сегодня на уроке, поселите свою капельку на голубую тучку.

Хотелось бы обратить внимание педагогов на структуру учебников «Окружающий мир» авторы: А.А Плешаков. Структура каждого учебника обеспечивает разнообразие форм организации учебной деятельности школьников системой специальных заданий, где ученик выступает в роли обучаемого, то в роли обучающего (консультант, экспериментатор,).

Сейчас на конкретных примерах расскажу, как можно формировать познавательные универсальные действия. Познавательные универсальные действия включают: общеучебные, логические, а так же постановку и решение проблемы.

Общеучебные универсальные действия:

¾ Поиск необходимой информации в различных источниках и сети Интернет (дети делают сообщения, находят рисунки, фотографии к занятиям).

¾ Осознанное построение речевого высказывания в устной форме (совместно с родителями прошёл праздник «Моя родословная», где ребята рассказывали о членах своей семьи и представляли презентации своих проектов).

¾ Рефлексия результатов деятельности (проходит в различной форме на каждом занятии).

¾ Извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров (тексты может читать учитель или хорошо читающий ребёнок) Благодаря тому, что фонд школьных библиотек ежегодно пополняется дополнительной литературой по предметам мы работаем в тесном сотрудничестве со школьным библиотекарем, а некоторые занятия проводим совместно.

Логические универсальные действия:

¾ Установление причинно- следственных связей (одно из занятий кружка было посвящено шоколаду и ребята выясняли что будет, если есть много шоколада).

¾ Доказательство (на этом же занятии ребята доказали, что в небольшом количестве шоколад полезен для здоровья)

¾ Выдвижение гипотез и их обоснование ( в 1 классе учитель помогает выдвигать гипотезы) Почему я более подробно остановилась на познавательных универсальных действиях? Потому что они являются существенным ресурсом достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку и самоопределение обучающегося.

Реализация проектной деятельности на уроках окружающего мира и в начальной школе в целом ведет к изменению позиции учителя. Мы привыкли рассматривать педагога, как носителя готовых знаний. Теперь же он превращается в организатора познавательной, исследовательской деятельности своих учеников. В связи с этим изменяется и психологический климат в классе, так как учителю приходится переориентировать работу учащихся на разнообразные виды самостоятельной деятельности, поискового, творческого характера.

Собственная проектная деятельность практика призвана расширять кругозор ребенка и развивать его познавательные способности. Включаясь в процесс самостоятельной добычи и обработки новой информации, ребенок не только приобретает новые знания, но и осваивает механизмы их самостоятельного получения. Об уровне их развития можно судить по изменению характера познавательной деятельности ребенка в сторону повышения степени самостоятельности. В ходе работы над проектом следует уделять особое внимание формированию и развитию у детей специальных умений и навыков, необходимых в поиске. Уровень их сформированности можно оценить по проявляемым детьми умениям: видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, аргументировать (защищать) свои идеи и т. п.

Внедрение в школьную практику проектных технологий вызывает у многих учителей страх перед принципиально новой формой педагогического процесса. Определенной трудностью для педагогов является и то, что нет универсального рецепта, позволяющего дать однозначное решение различных проблем, которые могут стать предметом проектной деятельности. Темы проектных работ и варианты их реализации зачастую варьируются в широком диапазоне различных областей знания, иногда даже выходя за рамки традиционных учебных предметов. Следовательно, консультирование и организация учащихся в процессе работы над проектами требует от учителя широкой эрудиции.

К примеру, работая над проектом «Я и моя семья», учащиеся помимо изучения и воспроизведения материала из учебника, выполняют следующие виды деятельности: под руководством учителя и с помощью родителей накапливали материалы по данной теме. Пришлось поработать со справочной литературой, подобрать нужные материалы из семейных архивов, выучить стихи о семье, найти пословицы и поговорки, узнать свою родословную, написать сочинения, пообщаться со взрослыми и оформить полученную проектную работу.

Проектная деятельность на уроках окружающего мира позволяет учащимся расширить рамки учебника, проследить связь между различными школьными дисциплинами, способствует формированию ключевых компетенций учащихся, выводит учебно-воспитательный процесс из стен школы в окружающий мир. Подводя итог вышеизложенному, можно с уверенностью сказать, что кропотливая работа над учебными проектами полностью себя оправдывает: она создает благоприятные условия для лучшего взаимодействия между учителем и учащимися, повышает самооценку, укрепляет чувство собственного достоинства, повышает качество знаний, общее развитие учащихся, подталкивает детей к самостоятельному поиску информации и, как следствие, является весьма эффективным средством развития познавательного интереса младших школьников.

Произошедшие в последние годы изменения в практике отечественного образования не оставили без изменений ни одну сторону школьного дела. Пробивающие себе дорогу новые принципы личностно ориентированного образования, индивидуального подхода, субъективности в обучении потребовали в первую очередь новых методов обучения

Ведущее место среди таких методов, обнаруженных в арсенале мировой и отечественной педагогической практики, принадлежит сегодня методу проектов.

Метод проекта не является принципиально новым в мировой педагогике. Он был предложен и разработан в 1920-е гг. американским философом и педагогом Дж. Дьюи на основе гуманистических идей и развит его учеником.

В России идеи проектного обучения возникли практически в то же время. Уже в 1905 г. русский педагог С. Т. Шацкий с небольшой группой коллег пытался активно использовать проектные методы в практике преподавания. После Октябрьской революции их идеи и опыт работы стали широко внедряться в практику школы, но недостаточно продуманно и последовательно, и в 1931г. постановлением ЦК ВКП(б) метод проектов был осужден, а использование его в работе учителя запрещено.

В настоящее время, когда и в нашей стране возникла необходимость в качественно новых характеристиках образовательных систем, сделан акцент на освоении учащимися ценностей и способов деятельности человека в социокультурной среде, метод проекта снова востребован и популярен.

Суть этой работы в том, что дети, исходя из своих интересов, вместе с учителем выполняют собственный проект, решая какую- либо практическую, исследовательскую задачу. Включаясь, таким образом, в реальную деятельность, они овладевают новыми знаниями. Работа по методу проектов превращает школу в консультирующий, руководящий работой учащихся центр. Разрабатывая проекты, дети получают навыки письма, чтения, счета, познают окружающую их природу через собственный поиск.

Цель: развитие интеллектуально – творческой личности ребёнка путём совершенствования навыков исследовательского поведения и развития исследовательских способностей.

При выборе тем проектной и исследовательской работы на первый год обучения в школе, мы остановились на таких темах: «Моя малая родина», «Я и моя семья», «Мой класс и моя школа», «Мои домашние питомцы».

В основе метода проектов лежат:

развитие познавательных умений и навыков учащихся;

умение ориентироваться в информационном пространстве;

умение самостоятельно конструировать свои знания;

умение интегрировать знания из различных областей наук;

умение критически мыслить.

Проектная технология и технология проектной деятельности предполагают:

наличие проблемы, требующей интегрированных знаний и исследовательского поиска ее решения;

практическую, теоретическую, познавательную значимость предполагаемых результатов;

самостоятельную деятельность ученика;

структурирование содержательной части проекта с указанием поэтапных результатов;

использование проектных методов, то есть определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования; обсуждение методов исследования, сбор информации, оформление конечных результатов; презентация полученного продукта, обсуждение и выводы.

Использование данных методов предполагает отход от авторитарного стиля обучения, но вместе с тем предусматривает хорошо продуманное, обоснованное сочетание методов, форм и средств обучения.

А для этого учителю необходимо:

владеть всем арсеналом исследовательских, поисковых методов, уметь организовать исследовательскую самостоятельную работу учащихся;

уметь организовывать и проводить дискуссии, не навязывая свою точку зрения, не подавляя учеников своим авторитетом;

устанавливать и поддерживать в группах работающих над проектом деловой, эмоциональный настрой, направляя учащихся на поиск решения поставленной проблемы;

уметь интегрировать содержание различных предметов для решения проблем выбранных проектов.

Учебный проект с точки зрения учащегося – это возможность делать что-то интересное самостоятельно, в группе или самому, максимально используя свои возможности; это деятельность, позволяющая проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу и показать публично достигнутый результат; это деятельность, направленная на решение интересной проблемы, сформулированной самими учащимися в виде цели и задачи, когда результат этой деятельности – найденный способ решения проблемы – носит практический характер, имеет важное прикладное значение и, что весьма важно, интересен и значим для самих открывателей.

Учебный проект с точки зрения учителя – это дидактическое средство, позволяющее обучать проектированию, т.е. целенаправленной деятельности по нахождению способа решения проблемы путем решения задач, вытекающих из этой проблемы при рассмотрении ее в определенной ситуации.

Нельзя не согласиться с мнением отечественных и зарубежных педагогов и психологов, согласно которому “проектное обучение не должно вытеснять классно-урочную систему и становиться некоторой панацеей, его следует использовать как дополнение к другим “видам прямого или косвенного обучения”. И, как показывает опыт работы, метод творческих проектов наряду с другими активными методами обучения может эффективно применяться уже в начальных классах..

Глава 2. Использование технологии проектной деятельности на уроках, в рамках курса окружающего мира у детей с ЗПР в начальных классах. (позиция учителя, позиция учащихся) Место курса в учебном плане

Согласно учебному плану Асбестовской СКОШИ всего на изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе отводится по 2ч в неделю, в каждом классе. Курс рассчитан на 270 ч: в 1 классе —66ч (33 учебные недели), во 2- 4 классах — по 68ч (34 учебные недели в каждом классе).

Ценностные ориентиры содержания курса

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества.

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм.

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и социума.

• Человечество как многообразие народов, культур, религий в Международное сотрудничество как основа мира на Земле.

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества.

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности.

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно - и социально-нравственное.

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.

Учебно – тематический план.

1 класс

(66 часов, 1 час в неделю)

| № | Наименование разделов и тем | Всего часов | В том числе: | |

| экскурсии | практические работы | |||

| 1 | Что и кто? Проект «Моя малая родина» | 18 | 2 | 6 |

| 2 | Как, откуда и куда? Проект «Моя семья» | 12 | 2 | 4 |

| 3 | Где и когда? Проект «Мой класс и моя школа» | 8 | - | - |

| 4 | Почему и зачем? Проект «Мой домашний питомец» | 28 | - | - |

|

| Итого | 66 | 4 | 10 |

2 класс

(68 часов, 2 часа в неделю)

| № | Наименование разделов и тем | Всего часов | В том числе: | |

| экскурсии | практические работы | |||

| 1 | Где мы живем? Проект «Родной город ( село)» | 3 | 2 | |

| 2 | Природа. Проект « Красная книга, или Возьмём под защиту» | 21 | 2 | 1 |

| 3 | Жизнь города и села | 10 | 2 | |

| 4 | Здоровье и безопасность | 10 | | 1 |

| 5 | Общение. Проект «Родословная» | 6 |

| |

| 6 | Путешествия. Проект «Города России» Проект « Страны мира» | 15 | 2 | 1 |

| 7 | Заключение | 3 |

| 1 |

|

| Итого: | 68 | 8 | 4 |

3 класс

(68 часов, 2 часа в неделю)

| № | Наименование разделов и тем | Всего часов | В том числе: | |

| экскурсии | практические работы | |||

| 1 | Как устроен мир | 6 | 1 | 1 |

| 2 | Эта удивительная природа. Проект «Разнообразие природы родного края» | 18 | 2 | 1 |

| 3 | Мы и наше здоровье. Проект «Школа кулинаров»

| 10 | - | 1 |

| 4 | Наша безопасность | 7 | 1 | 1 |

| 5 | Чему учит экономика | 12 | - | - |

| 6 | Путешествие по городам и странам. Презентация проектов. | 15 | - | 1 |

|

| Итого: | 68 | 4 | 5 |

4 класс

(68 часов, 2 часа в неделю)

| № | Наименование разделов и тем | Всего часов | В том числе: | |

| экскурсии | практические работы | |||

| 1 | Земля и человечество | 9 | 1 | 1 |

| 2 | Природа России Проект «Природные зоны» | 10 | - | 1 |

| 3 | Родной край - часть большой страны Проект «Животные нашего края» | 15 | 3 | 1 |

| 4 | Страницы всемирной истории | 5 | - | - |

| 5 | Страницы истории Отечества | 20 | - | - |

| 6 | Современная Россия | 9 | - | 2 |

|

| Итого: | 68 | 4 | 5 |

Организация проектной деятельности учащихся.

«Человек рождён для мысли и действия», - говорили древние мудрецы. Проектная деятельность учащихся – сфера, где необходим союз между знаниями и умениями, между теорией и практикой.

Актуализация проведения проектной деятельности

Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий ведущее место занимает проектная деятельность, позволяющая каждому раскрыть, развить и реализовать творческий потенциал своей личности.

Метод проекта – это одна из личностно-ориентированных технологий, в основе, которой лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развивать критическое и творческое мышление.

Преимущества метода проекта:

Он даёт возможность организовать учебную деятельность, соблюдая разумный баланс между теорией и практикой;

Успешно интегрируется в образовательный процесс;

Обеспечивает не только интеллектуальное, но и нравственное развитие детей, их самостоятельность, активность;

Позволяет приобретать обучающимися опыт социального взаимодействия. Сплачивает детей, развивает коммуникативность.

Проектная деятельность предоставляет большие возможности для перехода от учения как процесса запоминания к самостоятельной деятельности, от ориентации на среднего ученика к дифференцированному обучению.

Участвуя в проектной деятельности, каждый ученик может выбрать для себя занятие согласно своим склонностям и способностям. При выполнении проекта учащиеся самостоятельно не только находят источники информации, извлекают необходимые сведения и систематизируют их, но и планируют свою работу, сотрудничают друг с другом, решают творческие задачи, овладевают исследовательскими умениями, расширяют кругозор.

Проектная деятельность позволяет учащимся выйти за рамки объема школьных предметов, провести межпредметные связи, соединить имеющийся жизненный опыт с новыми знаниями, выработать активную жизненную позицию, максимально реализовать имеющиеся творческие возможности.

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся -индивидуальную, парную, групповую, которую они выполняют в течение определенного отрезка времени.

Я включаю школьников в проектную деятельность постепенно, начиная с первого класса, ведь даже первоклассник может осуществить самостоятельную проектную деятельность. Вначале – доступные творческие задания, а уже в 3-4 классах учащиеся с большим интересом выполняют довольно сложные проекты.

В проектной деятельности младших школьников я выделяю следующие этапы учебной деятельности:

мотивационный (я, как учитель заявляю общий замысел, создаю положительный мотивационный настрой; ученики обсуждают, предлагают свои идеи);

планирующий – подготовительный (определяем тему и цели проекта, формулируем задачи, вырабатываем план действий, согласовываем способы совместной деятельности);

информационно-операционный (ученики собирают материал, работают с литературой и другими источниками, непосредственно выполняют проект; я наблюдаю, координирую, поддерживаю, сама являюсь информационным источником);

рефлексивно-оценочный (ученики представляют проекты, участвуют в коллективном обсуждении и содержательной оценке результатов и процесса работы, осуществляют устную или письменную самооценку, я выступаю участником коллективной оценочной деятельности).

На мой взгляд, такое построение проектной деятельности наиболее оптимально для учащихся начальной школы.

Особенности учебных проектов младших школьников.

При организации проектной деятельности в начальной школе мы учитываем психолого-физиологические особенности младших школьников.

У учащихся этого возраста наглядно-образное мышление, любопытство, интерес к окружающему миру.

Темы детских проектных работ мы выбираем в зависимости от содержания учебных предметов или из близких к ним областей. Для проекта требуется значимая проблема, обеспечивающая мотивацию включения в самостоятельную работу.

Длительность выполнения учебного проекта или исследования в 1-2 классе ограничиваем 1-2 неделями в режиме урочно-внеурочных занятий или одним или сдвоенными уроками. Важно, чтобы проекты не были долгосрочными, так как сложно длительное время удержать интерес к проекту. В 3- 4 классе их продолжительность можно увеличить от 1 до 2-3 месяцев.

Структура проекта Дети не способны к длительной самостоятельной работе без участия взрослых, их поддержки, помощи, анализа и нацеливания на следующий этап работы. Для поддержания мотивации и руководства организацией проекта младших школьников выделяется не три этапа, как в старших классах, а 4, 5, или 6 , в зависимости от поставленных задач, содержания и продолжительности работы над проектом.

На основе доминирующей, преобладающей деятельности

учащихся:

1.Практико- ориентированный проект (от учебного

пособия до пакета рекомендаций по восстановлению

экономики России);

2.Исследовательский проект – исследование какой-либо

проблемы по всем правилам научного исследования;

3.Информационный проект – сбор и обработка

информации по значимой проблеме с целью её презентации

широкой аудитории (статья в СМИ, информация в сети

Интернет);

4.Творческий проект – максимально свободный авторский

подход в решении проблемы. Продукт – альманахи,

видеофильмы, театрализации. Произведения изо

или декоративно-прикладного искусства и т.п.;

5.Ролевой проект – литературные, исторические и т.п.

деловые ролевые игры, результат которых остаётся

открытым до самого конца.

По продолжительности проекты могут быть:

Минипроекты –укладываются в один урок или даже его часть;

Краткосрочными – на 4-6 уроков;

Недельными – на 30-40 часов (предполагается сочетание классных и внеклассных фор работы, глубокое погружение в проект делает проектную неделю оптимальной формой организации проектной работы);

Долгосрочными – до года и больше, как индивидуальными, так и в условиях группы, выполняются во внеурочное время.

I этап: «Погружение» в проблему (выбор и осознание проблемы)

II этап: Сбор и обработка информации

III этап: Разработка собственного варианта решения проблемы:

актуальность и важность данной проблемы;

анализ разнообразной информации;

программа действий;

разработка варианта реализации своей программы.

IV этап: Реализация плана действий (проекта)

V этап: Подготовка к защите проекта ( учащиеся делятся на группы)

представляют проект на конференции

оформляют портфолио

готовят стендовую защиту

разрабатывают электронную презентацию и т.д.

VI этап: Презентация проекта ( для младших школьников применимы все виды представления проекта: доклад-защита, инсценировка, электронная презентация и т.д.)

VII этап: Рефлексия (самоанализ и самооценка проделанной работы, свои впечатления).

Проектирование В начальных классах учащиеся еще не умеют работать с научно- познавательной литературой, выделять главное, систематизировать, делать обобщения, планировать свою деятельность, они только приступают к поисково-исследовательской работе. От учителя потребуется такт, деликатность, чтобы не «навязать» ученикам информацию, а направить их на самостоятельный поиск.

Роль учителя. В учебном проекте степень активности и самостоятельности учеников и учителя на разных этапах можно представить в следующей схеме:

1-й этап - УЧИТЕЛЬ ученик,

2-й и 3-й этапы- учитель -УЧЕНИК,

Последний этап-УЧИТЕЛЬ ученик.

Роль учителя велика на первом и последнем этапах. И от того, как учитель выполнит свою роль на первом этапе – этапе погружения в проект, - зависит судьба проекта в целом. На последнем этапе роль учителя велика, поскольку ученикам не под силу сделать обобщение всего того, что они узнали или исследовали, протянуть мостик к следующей теме, прийти, может быть, к неожиданным умозаключениям, которые поможет сделать учитель.

Результаты выполненных проектов должны быть "осязаемыми", т.е., если это теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если практическая - конкретный результат, готовый к использованию (на уроке, в школе, во внеклассной работе, дома пр.). Необходимо, чтобы этот результат можно было увидеть, осмыслить, применить в реальной практической деятельности. Результатом проекта может быть атлас, видеофильм, диафильм, газета, журнал, коллекция, гербарий, костюм, макет, модель, наглядные пособия, плакат. публикация, справочник, словарь, экологическая программа, книга, сборник стихов, сказок, викторина, панно, поделка, праздник, представление, план, реферат, серия иллюстраций, стенгазета, сценарий праздника, экскурсия, путешествие, реклама, инсценировка, спектакль, соревнования, телепередача. научная конференция, ролевая, деловая, спортивная, интеллектуально- творческая игра.

Презентация Особое внимание в начальной школе мы уделяем завершающему этап у проектной деятельности - презентации( защите проекта), где учащиеся докладывают о проделанной ими работе. То, что готовят дети для наглядной демонстрации своих результатов, продукт работы над проектом, определяет форму проведения презентации. Педагогической целью проведения презентации является выработка или развитие презентативных умений и навыков: демонстрировать понимание проблемы проекта, выбранный путь решения, анализировать свою деятельность,

предъявляя результаты рефлексии, анализа групповой и индивидуальной самостоятельной работы, вклада каждого участника проекта, самоанализ успешности и результативности решения проблемы.

После защиты проекта можно изделие подарить, оформить выставку проектных работ важно, чтобы дети ощутили потребность в изготовленных изделиях. Почувствовали атмосферу праздника за доставленную людям радость.

Оценка выполненных проектов должна носить стимулирующий характер, но следует превращать презентацию в соревнование проектов с присуждением мест. Школьников, добившихся особых результатов необходимо отметить дипломами или памятными подарками, не присуждая мест. В начальной школе должен быть поощрен каждый, кто участвовал в проекте, каждый должен получить свою «минуту славы». Выделить несколько номинаций, отметить победителей в каждой номинации. Например, могут быть следующие номинации: «Познавательный проект», «Нужный проект», «Памятный проект», «Красочный проект», «Веселый проект» «Творческий проект,» «Исследовательский проект», «Игровой проект». Помимо личных призов приготовить общий приз всему классу за успешное завершение проекта.

Вывод

Таким образом, в процессе работы над проектом у ученика формируется большое количество надпредметных умений (в современной трактовке – универсальные учебные действия), а именно:

Проектировочные – осмысливание задачи. Планирование этапов предстоящей деятельности.

Исследовательские – выдвижение предположения, установление причинно-следственных связей, поиск нескольких вариантов решения проблемы.

Информационные – самостоятельный поиск необходимой информации (в энциклопедиях, в книгах, словарях, в интернете), поиск недостающей информации у взрослых (учителя, руководителя проекта, родителей), структурирование информации, выделение главного.

Кооперативные – взаимодействие с участниками проекта, оказание взаимопомощи в группе в решении общих задач, поиск компромиссного решения.

Коммуникативные – умения слушать и понимать других, вступать в диалог. Задавать вопросы, участвовать в дискуссии, выражать себя.

Экспериментальные – организация рабочего места, подбор необходимого оборудования, измерение параметров, осмысление полученных результатов.

Рефлексивные – осмысливание собственной деятельности (её хода и промежуточных результатов). Осуществление самооценки.

Презентационные – построение устного сообщения о проделанной работе, выбор различных средств наглядности при выступлении. Навыки монологической речи, ответы на незапланированные вопросы.

Метод проектов обладает большими возможностями для овладения учащимися деятельностным компонентом образования.

В чём состоит замысел проектной деятельности?

В ходе выполнения школьник учится:

определять замысел деятельности;

ставить цели индивидуальной или коллективной деятельности;

собирать нужную информацию, систематизировать её, критически оценивать и использовать;

вести деловую дискуссию, чтобы уметь высказывать и отстаивать свои требования;

В чём заключается необходимость определения замысла и постановки целей проекта?

В ходе первичного проектирования деятельности школьник учиться:

моделировать деятельностную перспективу (результат);

определять последовательность конкретных действий для достижения результата;

выявлять конкретные условия реализации поставленной задачи;

искать способы достижения целей, реализовывать их и переносить этот опыт на другие ситуации;

развивать и испытывать свои возможности и понимать их приделы;

выявлять имеющиеся напряжения и конфликты и искать пути их решения;

участвовать в дискуссии;

участвовать отдельно и в группе в событиях и решающим образом влиять на них.

Главное: проектная работа способствует развитию универсальных действий, которые будут востребованы не только в будущей профессиональной деятельности, но и в социальной жизни человека, т.е. регулятивными, коммуникативными, познавательными действиями.

Роль учителя и ученика в организации и выполнении проекта.

| Учитель | Ученик | ||||

| Понимание проблемы. | |||||

| Формулирует и решает проблему как постановку учащимся задачи, которую они должны решить в совместной работе. | Представляет проблему как затруднение в самом процессе совместной деятельности, для преодоления которого в данный момент отсутствуют необходимые средства, но реализуемое в направлении поставленной цели. | ||||

| Целевая ориентация деятельности. | |||||

| Задаётся учителем. | Участвует в обсуждении. | ||||

| Конкретизация в формулировании результата. | |||||

| Участвует в обсуждении. | Осуществляется учащимися. | ||||

| Реализация проекта. | |||||

| Организатор проектной деятельности учащихся и консультант её осуществления для обущающихся : в способах осуществления самой проектной деятельности; в способах групповой работы; в культуре проведения пегеговоров. | Участники коллективного взаимодействия – осуществления способов исследовательской, аналитической, рефлексивной, оценочной и другой деятельности: подхватывают проектную инициативу от кого-либо; договариваются друг с другом о форме обучения; развивают проектную инициативу и доводят её до сведения всех; организуют себя для достижения намеченных результатов; информируют друг друга о ходе работы; вступают в переговоры. | ||||

Алгоритм действий учителя в ходе реализации проекта.

1.Определите тему урока- обобщения.

2.Наметьте проблемы, которые должны быть раскрыты учащимися в

проектах, подберите примерные темы проектов.

3.Обозначьте задачи, цели и планируемый результат урока-обобщения.

4.Организуйте начало работы над проектами.

5.Проведите индивидуальные консультации в группах, окажите

методическую помощь учащимся в подборе литературы, музыки и т. д.

6.Присутствуйте на всех этапах работы над проектами как наблюдатель-

консультант.

7.Помогите учащимся в выборе формы проекта, организации репетиций,

выборе рецензента.

Позиция учителя:

**Энтузиаст

**Специалист

**Консультант

**Руководитель

**«Человек, задающий вопросы»

**Координатор

**Эксперт

Позиция учителя должна быть скрытой, дающей просто самостоятельности учащихся.

2.1 Характеристика контингента обучающихся с ЗПР 2-а класса, Асбестовской СКОШИ.

Класс 2-а, с которым я работаю второй год, является классом для детей с задержкой психического развития.

В классе обучается 12 человека: 5 девочек и 7 мальчиков Возраст обучающихся: 9 человек-2006 года рождения; 2 человека-2005 года рождения; 1 человек- 2004 года рождения.

Среди всех детей класса наблюдаются дети с ЗПР соматогенного генеза – 3 человека, психогенного генеза – 4 человека, конституционального генеза – 4 человека, церебрально-органического генеза- 1 человек.

Отягощённую наследственность имеют-4 человека. В классе имеются дети со сложными дефектами -2 человека ( недоразвитие мозжечка + ЗПР или УО; аутизм +ЗПР).

Социальная ситуация детей в классе: 2 полные семьи, 10 неполных семей, 4 семьи где мать отказалась от воспитания ребёнка, 2 отца воспитывают детей одни, 2 детей воспитывают бабушки, 1 ребёнок опекаемый. Высшее образование у родителей отсутствует. Среднее специальное образование имеют 2 человека, профессиональное образование имеют 10 человек. Все дети имеют хорошие бытовые условия.

Большинство детей имеет положительную мотивацию к учебной деятельности, обладают навыками учебного труда. У детей этого класса при потенциальных возможностях интеллектуального развития наблюдаются слабость памяти, внимания, недостаточность темпа и подвижности психических процессов, повышенная истощаемость, несформированность произвольной регуляции деятельности, эмоциональная неустойчивость. Учитель обеспечивает коррекцию их исихического развития и эмоционально-волевой сферы, активизирует познавательную деятельность, формирует навыки и умения учебной деятельности.