СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Формирование регулятивных УУД в начальной школе

"Формирование регулятивных УУД в начальной школе" Цель данной работы - конкретная, целенаправленная помощь учителю. Подобранные методы, приемы, фрагменты уроков, направленные на формирование регулятинвых УУД, можно использовать при работе по любомуУМК.

Просмотр содержимого документа

«Формирование регулятивных УУД в начальной школе»

Формирование

регулятивных универсальных

учебных действий

на уроках

в начальной школе

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ ………………………………………………………………… 1

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: ПОНЯТИЯ, ВИДЫ……… 2

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗАДАНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ФОРМИРОВАНИЕ РЕГУЛЯТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ…….. 4

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ……………………………………………………. 4

ПЛАНИРОВАНИЕ……………………………………………………. 7

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА…………………………………………………9

РЕФЛЕКСИЯ……………………………………………………………..16

ПРОЕКТИРОВАНИЕ УРОКОВ ПО ФОРМИРОВАНИЮ РЕГУЛЯТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ……………………………..22

ЛИТЕРАТУРА……………………………………………………………… 32

Если человека постоянно приучать

усваивать знания и умения в готовом виде,

можно притупить его природные способности –

«разучить» думать самостоятельно.

А. Дистервег

ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом начального образования второго поколения одной из важнейших функций начальной школы – формирование совокупности универсальных учебных действий (УУД).

УУД – система различных учебных действий учащегося, которые позволяют не только самостоятельно осваивать новые для него знания об окружающем мире, но и успешно организовывать процесс познания с целью повышения качества своего образования.

Современные потребности ученика останутся нереализованными, если в образовательном процессе он не обретёт статус субъекта образования (т.е. обучение ради самоизменения).

Вместо простой передачи знаний, умений и навыков от учителя к ученику на первое место выходит развитие способности ученика самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения. Иначе говоря, приоритетной целью школьного образования становится формирование умения учиться, способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Если коротко сформулировать задачу, которую ребёнок должен научиться ставить перед собой на протяжении всего курса обучения, она будет звучать так: учить себя! И в решении этой задачи главное место, на наш взгляд, занимает формирование регулятивных универсальных учебных действий.

Для отслеживание процесса развития и формирования метапредметных УУД учащихся 1-4 классов для проектирования и своевременной корректировки учебного процесса в МОАУ «СОШ № 52» ежегодно проводится мониторинг УУД на основе методического пособия авторов Т.В. Беглова, М.Р. Битянова, Т.В. Меркулова, А.Г. Теплицкая Под ред. к. психол. н. М.Р. Битяновой (Центр психологического сопровождения образования «ТОЧКА ПСИ», г. Москва) «Учимся учиться и действовать».

Уровень сформированности регулятивных универсальных учебных действий в 1 классах на конец 2015- 2016 учебного года

| Умение ориентироваться на заданную систему требований, умение сознательно контролировать свои действия | Недостаточно развита ориентировка на систему требований, обусловленная невысоким уровнем развития произвольности | Низкий уровень регуляции действий |

| 38 % | 33% | 29% |

Особенность анализа диагностических результатов мониторинга в первом классе состоит в том, что они не оцениваются с точки зрения «достаточности» или «недостаточности», результатам не присваиваются оценочные категории («базовый» и «ниже базового»). Это сделано осознанно и связано с тем, что в первом классе учитель вместе со своими учениками только начинает общий путь к достижению образовательных результатов начальной школы.

Уровень сформированности регулятивных универсальных учебных действий

во 2 – 4 классах на конец 2015- 2016 учебного года.

Полученные результаты 2015- 2016 уч.года показали, что 37 % обучающихся 2 - 4 классов достигли базового уровня развития регулятивных УУД, а 63 % показали результат ниже базового уровня.

Исходя из полученных результатов ШМО учителей начальной школы задумалось над поиском и отбором методов и приемов, способствующих формированию регулятивных УУД, которые бы хорошо «прижились», дали положительный результат и способствовали выстраиванию системной работы с обучающимися.

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: ПОНЯТИЯ, ВИДЫ.

Регулятивные УУД - это самоуправление познавательной и учебной деятельностью, и именно они обеспечивают умение организовывать любую деятельность человека.

Целенаправленная организация этой работы формирует у учащихся умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, самостоятельно планировать свои действия, осуществлять итоговый и пошаговый контроль, вносить коррективы, оценивать действия и их результат. А ещё адекватно воспринимать оценку учителя, стремиться преодолевать препятствия (волевая саморегуляция).

Универсальность регулятивных УУД в том, что при создании любого продукта особые требования предъявляются именно к ним. Ведь без участия регулятивных УУД

невозможно осуществлять процесс учения на сознательном уровне.

Проектируя урок, направленный на формирование УУД, необходимо максимально использовать возможности основного источника знаний и главного средства обучения – учебника. Все учебники прошли экспертизу на соответствие требованиям ФГОС НОО, т.е. в содержании, структуре, в системе заданий заложены идеи, которые позволяют достичь требуемых стандартом результатов. Но в предлагаемых УМК практически нет заданий, способствующих целенаправленному формированию регулятивных умений. В методических рекомендациях лишь общие слова о регулятивных УУД. Специально их формирование не прописано ни в одном учебнике.

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной

деятельности. К ним относятся:

Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;

Планирование как определение последовательности промежуточных целей с

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий;

Прогнозирование как предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его

временных характеристик;

Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;

Коррекция как внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата;

Оценка как выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения;

Саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий.

Главным средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала.

Проблемный диалог раскрывает ту часть деятельности учителя, которая всегда называлась «методы обучения».

Проблемно-диалогическое обучение – это тип обучения, обеспечивающий творческое усвоение знаний обучающимися посредством специально организованного учителем диалога.

Проблемно-диалогическая технология дает развернутый ответ на вопрос, как учить, чтобы ученики ставили и решали проблемы. В словосочетании «проблемный диалог» первое слово означает, что на уроке изучения нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск ее решения.

Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для

исследования.

Поиск решения – этап формулирования нового знания.

Всё это осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога.

Различают два вида диалога: побуждающий и подводящий.

Побуждающий диалог состоит из отдельных стимулирующих реплик, которые помогают

ученику работать по-настоящему творчески. На этапе постановки проблемы этот диалог

применяется для того, чтобы ученики осознали противоречие, заложенное в проблемной

ситуации, и сформулировали проблему. На этапе поиска решения учитель побуждает

учеников выдвинуть и проверить гипотезы, т.е. обеспечивает «открытие» знаний путем

проб и ошибок.

Подводящий диалог представляет собой систему вопросов и заданий, которая

активизирует и, соответственно, развивает логическое мышление учеников. На этапе

постановки проблемы учитель пошагово подводит учеников к формулированию темы. На

этапе поиска решения он выстраивает логическую цепочку умозаключений, ведущих к

новому знанию.

Учитель сначала в побуждающем или подводящем диалоге помогает ученикам поставить

учебную проблему, т.е. сформулировать тему урока или вопрос для исследования, тем

самым вызывая у школьников интерес к новому материалу, формируя познавательную

мотивацию. Затем посредством побуждающего или подводящего диалога учитель

организует поиск решения, или «открытие» нового знания. При этом достигается

подлинное понимание учениками материала, ибо нельзя не понимать то, до чего

додумался сам.

Проблемно-диалогическая технология, прежде всего, формирует регулятивные УУД, но

наряду с этим за счёт использования диалога происходит формирование коммуникативных УУД, а необходимость извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных УУД.

III. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗАДАНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ФОРМИРОВАНИЕ РЕГУЛЯТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ.

3.1.Целеполагание как осмысление предложенной цели важно для организации учебной

деятельности. При этом отметим, что цель урока, которую ставит перед собой учитель, и

цель урока, сообщаемая детям, созвучны, но не одинаковы. Цель урока для учителя – есть

проекция образовательного результата, и она отличается более развёрнутой формулировкой. Когда дети научатся читать, они могут прочитать цель урока, написанную на доске и объяснить её своими словами. Не менее важным моментом целеполагания наряду с пониманием цели является её принятие, то есть видение актуальности цели для конкретной личности. Чтобы цель урока стала принадлежностью каждого, важно ответить на вопросы: «Зачем?» и «Где или для чего могут пригодиться полученные сведения?». Именно такой подход к целеполаганию является эффективным и современным.

На данном этапе можно использовать следующие приемы.

1)Ситуация яркого пятна

Среди множества однотипных предметов, слов, цифр, букв, фигур одно выделено цветом или размером. Через зрительное восприятие внимание концентрируется на выделенном предмете. Совместно определяется причина обособленности и общности всего предложенного. Далее определяется тема и цели урока. Например, тема урока в 1 классе «Число и цифра 0».

2 класс «Сложение двузначных чисел с переходом через разряд»: Через зрительное восприятие внимание концентрируется на выделенном выражении. Вычисляя значения выражений, дети определяют причину выделения выражения. Совместно определяется алгоритм вычисления. Далее определяется тема и цель урока.

Ярким пятном может быть и фрагмент мультфильма.

Внимание на экран. (Мультфильм «38 попугаев» ).

- После просмотра мультфильма предлагается ребятам ответить на вопрос:

- А что бы вы предложили Удаву? (Дети предлагают разные способы, в том числе взять линейку и измерить).

- Молодцы, я с вами согласна. Мы с вами уже знаем, что есть единицы длины – см и дм. (Показывает модель см и дм)

- Какой моделью см или дм вы бы предложили воспользоваться Мартышке? (Модель см маленькая, долго измерять длинного удава)

- Почему при измерении Удава получились такие разные числа: 2, 5 и 38?

- А знаете ли вы, что, кроме см и дм, есть и другие единицы длины? Вот одна из них. (Показывает линейку – метр). Это тоже единица длина, называется она метр. А этой единицей длины могла бы воспользоваться Мартышка?

- Какая из моделей больше всего подойдет для измерения Удава? Почему вы так думаете?

- Как вы думаете, о чем мы будем говорить сегодня на уроке? Сформулируйте тему урока. (Метр)

- Поставьте цели на урок. Вам помогут опорные глаголы: познакомиться, узнать, научиться, выяснить, сравнить, проанализировать … (Познакомить с новой единицей длины – метром, научиться измерять метром, узнать, как соотносится метр с другими единицами длины – см и дм)

- Как вы думаете, а зачем нам эти знания, где мы сможем их применить? (Для измерения больших расстояний,…)

2) Упражнение «Мой портфель».

На доске рисуем большой портфель. На столе раскладываем в форме ромашки листочки с заданиями. Ученики по очереди вытягивают листочки с заданиями, выполняют их, затем помещают листок в нарисованный «портфель». После выполнения всех заданий учитель обращает внимание детей на то, что в «портфеле» осталось свободное и просит их подумать, что еще они хотели бы научиться делать, какие темы пройти.

3) Исключение

Повторяется основа приема "Яркое пятно", но в этом случае детям необходимо через анализ общего и отличного, найти лишнее, обосновывая свой выбор. Например, тема урока "Многозначные числа".

4 класс «Открываем еще несколько секретов правильной речи»

–Перед вами зашифрованные слова, попробуйте расшифровать их и записать в тетрадь (ресад,бомаль,безарё,верет, кабрьде, какунилы,манкар,челокиве)

- Какие слова записали? (адрес, альбом, берёза, ветер, декабрь, каникулы, карман,…) -Почему не записали последнее слово? (человеки)

-Какая тема нашего урока?

- Какие задачи поставим перед собой на уроке?

(раскрыть несколько секретов правильной речи)

- А зачем нам это нужно? ( Чтобы уметь правильно говорить, быть грамотными)

На уроке окружающего мира при изучении темы "Домашние животные", предлагаем выбрать лишнюю картинку из ряда предложенных. Эту работу можно организовать как фронтально, так и в группах.

— Обоснуйте свой выбор. Определите цель урока.

4) Домысливание

Этот вариант удобен для 2-3 урока в большой теме. Дети вспоминают тему прошлого урока и на основе слов «помощников» выстраивают план урока:

Повторим…

Изучим…

Узнаем…

На уроке русского языка по теме "Будущее время глаголов" предлагаем детям продолжить ряды слов:

Играть – играл – играю –…

Читать – читал – читаю –…

Дополнив ряды глаголами «буду играть» и «буду читать» и, объяснив, что это глаголы будущего времени, обучающиеся формулируют цель урока: изучить глаголы в будущем времени.

5)Группировка.

Например, при изучении темы "Внетабличное умножение". Ряд выражений предлагается разделить на две группы, обосновать принцип деления. Основанием классификации будут внешние признаки, а вопрос: «Как решить?» станет темой урока.

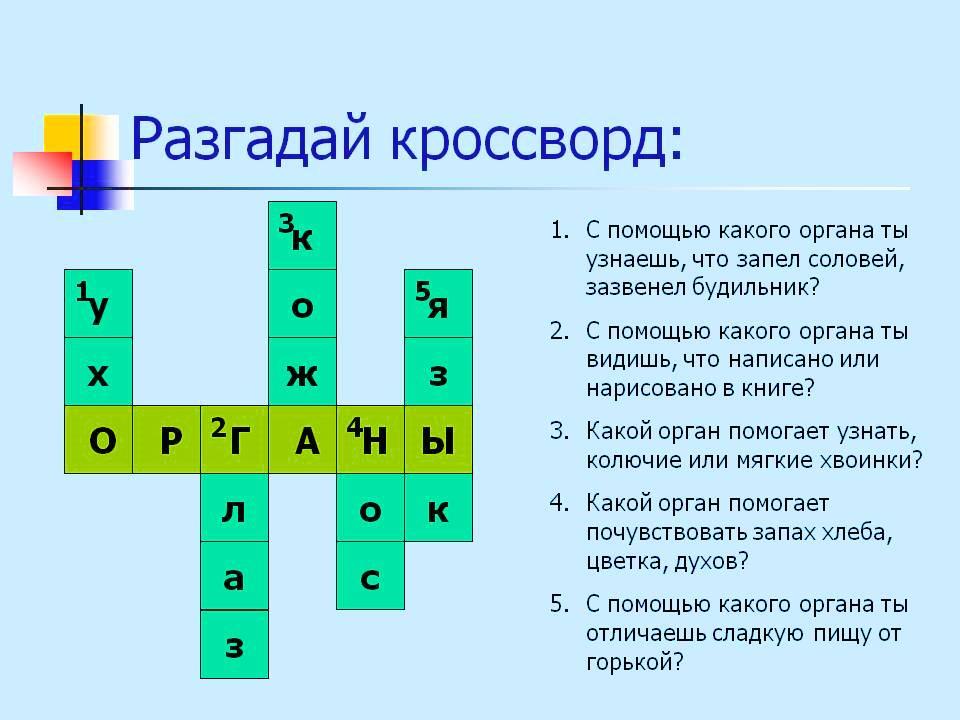

6)Собери слово

Тема урока определяется через кроссворд, ребус, головоломку, шифровку.

В начале урока предлагаем детям разгадать загадку, ребус или кроссворд, которые «подсказывают» тему и цель урока.

Так, разгадав ребусы, в которых зашифрованы имена, дети легко определят цель урока русского языка: научиться писать имена людей.

7)Проблема предыдущего урока.

В конце урока детям предлагается задание, в ходе которого должны возникнуть трудности с выполнением, из-за недостаточности знаний или недостаточностью времени, что подразумевает продолжение работы на следующем уроке. Таким образом, тему урока можно сформулировать накануне, а на следующем уроке лишь вспомнить её.

8)Удивляй!

Ничто так не привлекает внимание и не стимулирует работу, как чудо. Всегда можно найти такой угол зрения, при котором даже обыденное становится удивительным. Это могут быть факты из биографии, из жизни, математические софизмы.

1 класс, тема «Число и цифра 1».

Учитель спрашивает у детей: «Сколько пальцев на руке?». Потом считает и загибает свои: «Раз, один, два, три, четыре». Детям необходимо объяснить, почему получились разные ответы.

Тема «Периметр и площадь фигуры».

Детям сообщается площадь комнаты и задаётся вопрос: «Достаточно ли этих данных, чтобы купить линолеум и плинтус для комнаты?». Чтобы подтвердить или опровергнуть свою версию, дети выполняют практическую работу.

9) Отсроченная отгадка.

В конце одного из уроков можно задать вопрос, а следующий урок нужно начать с ответа на этот вопрос. Для этого удобно использовать логические задачи, задачи «с подвохом».

10) Использование занимательного материала

Примером использования занимательного игрового материала на этапе организации принятия цели может служить фрагмент урока технологии во 2 классе по теме: «Объёмная аппликация. Изделие «Букет роз.»

- Отгадайте загадки, назовите отгаданные предметы одним словом. (цветы).

Над лугом парашютики

Качаются на прутике. (Одуванчик).

Белые горошки на зеленой ножке. (Ландыш).

Вертится Антошка на одной ножке

Где солнышко встает, туда он и взглянет. (Подсолнух).

- Кажется, что природа создала цветы, чтобы украсить нашу жизнь, поднимать настроение. Люди дарят цветы, как символ любви, преданности, уважения. Был даже создан язык цветов. В древние времена (Викторианская эпоха) язык цветов использовался для тайного выражения чувств и называется этот язык – флюрографика.

Колокольчик – я думаю о тебе.

Подснежник – надежда.

Ландыш – надежность.

- А что за цветок у нас сегодня в гостях? Угадайте!

Хороша я в свадебном букете

И в саду, где свищут соловьи.

Круглый год во многих странах мира

Я служу признанием в любви. (Роза).

- Роза – королева цветов.

Красная роза – любовь.

Белая роза – добродетель, невинность.

Желтая роза – дружба, счастье.

- Первое упоминание выращивания роз в России – начало 16 века. У древних римлян роза – символ тайны. Сложена пословица: «Под розой сказано» - т.е. должно сохраняться в секрете.

- Это растение используется в парфюмерии – розовое масло, в косметике – увлажняет, тонизирует кожу, в медицине – снимает головную боль, лечит глазные инфекции, в кулинарии – ароматизатор (в варенье добавляют лепестки роз), а во флористике – роза является самым популярным цветком для создания букетов.

- Природа предлагает нам стать творцами прекрасного – научиться создавать это чудо – цветы.

Практически все приемы целеполагания построены на диалоге, следовательно, необходимо чётко сформулировать вопросы учителя, а также научить детей не только отвечать на них, но и придумывать свои.

Цель необходимо обсудить и зафиксировать на доске. Далее определяются задачи (это можно сделать через действия, которые будут выполняться: читать учебник, решать задачу, составить таблицу, вычислить выражения и так далее).

3.2.Планирование.

Формирование умения планировать свою деятельность происходит с введения определения понятия «план». План понимается как порядок, последовательность действий. Далее учащиеся знакомятся с картинным планом сказки, словесным планом произведения, планом (алгоритмом, инструкцией) известных детям действий (заправить кровать, полить цветы, рассказать сказку). Постепенно школьники научатся составлять план своих действий и по решению учебной задачи. План решения учебной задачи может быть предложен учителем в устной форме: познакомимся с новым звуком; узнаем букву этого звука; научимся читать слова с новой буквой.

Для формирования планирования собственной учебной деятельности эффективны следующие приёмы:

1)Выполнение задания по предложенному плану;

Русский язык

Выполните з-б анализ слова по плану:

1. Запишите слово.

2. Разделить слово на слоги.

3. Поставьте ударение.

4. Запишите транскрипцию.

5. Дайте характеристику каждому звуку

6. Определите количество звуков и букв

Математика

Решая задачу, используй следующий план:

1. Прочитай задачу, выделите условие и вопрос.

2. Найдите в условие данные и искомые.

3. Постройте вспомогательную модель.

4. Обдумайте план решения

5. Запишите решение.

6. Проверьте решение задачи

7. Запишите ответ

2) Осознание значения планирования

Вам с соседом по парте нужно найти значение выражения

Как это сделать быстрее?

3) Коллективное составление плана

Сегодня мы будем писать по памяти. Составьте план действий по подготовке к письму. С чего начнем?

- А теперь посмотрим на экран. Тоже составила план, давайте сравним, что у нас общего, а что забыли назвать

4) Самостоятельное планирование выполнения заданий

Русский язык

Прочитай задание. По какому плану будете действовать?

Как определили план действия?

Холод, холодный - похолодало

………, ……… - ст…р…жить

………, ……… - г…л…дать

………, ……… - в…ч…реет

………, ……… - з…л…неет

Технология

Укажите, в какой последовательности нужно наклеить круги на основу, что бы получился такой рисунок.

5) Разработка собственных алгоритмов на основе образцов алгоритмов, представленных в учебнике

Окружающий мир

1. Составьте план наблюдений:

а) за небом;

б) за солнцем;

в) за животным.

2. Составьте для первоклассников правила поведения у водоема.

Математика

Зная как найти средний расход ткани на платье, составьте алгоритм нахождения средней температуры месяца

Работа по планированию своих действий способствует развитию осознанности выполняемой деятельности, контроля за достижением цели, оценивания, выявления причин ошибок и их коррекции.

Не менее важными компонентами учебной деятельности является контроль и оценка.

3.3.Контроль и оценка.

Приемы контроля

1) сверка с образцом (готовым ответом);

2) самостоятельное придумывание заданий;

3) выполнение задания по алгоритму;

4) взаимоконтроль;

5) подбор нескольких способов выполнения задания и выбор самого рационального;

6) решение обратной задачи;

7) проверка полученных результатов по условию задачи;

8) решение задачи различными способами;

9) моделирование;

10)примерная прикидка результатов;

11) Игра «Лесенка»

Каждой паре детей дается одна карточка с выражениями: ответ одного является началом другого. Значение каждого выражения учащиеся записывают на соответствующей ступеньке. Каждый ученик может сам себя проконтролировать.

Записывая значение выражения на каждой ступеньке, дети контролируют себя: по

порядку ли они идут.

12) Игра «Число-контролер»

Ученики получают карточки с выражениями:

Решив данные выражения, они могут себя проконтролировать. Сумма всех ответов равняется числу 10.

Формирование оценочной самостоятельности начинается с первых дней пребывания ребёнка в школе. Наша задача — научить учеников самостоятельно оценивать свой труд. Каждый ученик должен пройти все этапы оценочной деятельности для того, чтобы осознать:

1.что нужно оценивать

2. зачем оценивать

3. какие формы оценок существуют.

Оценивание достижений происходит не в сравнении с другими, а с самим собой, сегодняшний результат с предыдущим, где поощряется любое незначительное достижение. Преимущество оценки заключается в том, что она позволяет увидеть ученику

свои сильные и слабые стороны. Что касается действия оценки, то она напрямую связана с

действием контроля. Основная функция содержательной оценки в этом случае заключается в том, чтобы определить, с одной стороны, степень освоения учащимися заданного способа действия, с другой стороны, продвижение учащихся относительно уже

освоенного уровня способа действия.

Для того, чтобы ребёнок чувствовал себя счастливым, был способен лучше адаптироваться и преодолевать трудности, ему необходимо иметь положительное представление о себе, адекватную самооценку.

Самооценка начинается там, где ребенок сам участвует в производстве оценки — в

выработке ее критериев, в применении этих критериев к разным конкретным ситуациям. Приёмы оценочной деятельности (при безотметочном обучении):

Дети в 1 классе оценивают работу по заданным учителем критериям, используя разные

знаково-символические средства.

1)Лесенка – ученики отмечают на ступеньках, как усвоили материал:

Нижняя – не понял, 2-я ступенька – требуется небольшая помощь, верхняя ступенька –

ребёнок хорошо усвоил материал, может работу выполнить самостоятельно.

2)Светофор – оценивать выполнение заданий с помощью цветовых сигналов:

Красный – нужна помощь!

Зелёный – я умею сам.

Жёлтый – умею, но не уверен ещё.

3)Смайлики – весёлый – я доволен собой (справился с заданием), простой – мне было

трудно, но я справился, грустный – мне нужна помощь (трудно, задания сложные).

Использование данных карточек с определёнными надписями способствует :

- развитию объективной самооценки;

- способности оценивать и планировать дальнейшую деятельность на уроках;

- возможности контролировать работу в группах, парах;

- проводить релаксационные моменты;

- корректировать деятельность обучающихся на уроках;

- контролировать выполнение заданий на дифференцированных уровнях

4) «Ладошка»

Одним из приёмов, позволяющих учащимся оценить уровень активности на уроке

(своей, одноклассника, класса), называется «ладошка» (чем выше активность на уроке,

тем выше положение карандаша). Уровни активности - высокий, средний, низкий.

5) Работа с эталонами.

Формирование оценочной самостоятельности в 1 классе начинается уже в период

обучения грамоте с работы с эталонами, под которыми понимается точный образец.

Работу с эталонами можно проводить на минутках чистописания (русского языка и математики), где образцы (эталоны) написания букв, соединения букв и цифры. Первоначальная работа с эталонами основывается на отработке одного критерия, когда проходит работа с элементами букв, а дальше ученики соблюдают уже несколько критериев, входящих в эталон, т.е. работа, проводится на достаточно высоком уровне трудности.

Тест «Проверь себя» в конце изучения раздела. Дети выполняют тест, затем проверяют правильность выполнения заданий по ответам, предоставленным учителем, оценивают свою работу, исходя из набранного количества баллов.

Фрагмент урока русского языка по теме «Заглавная буква Б».

После объяснения, показа учителем и практической тренировки учащимся дается задание: «Пропишите заглавную букву Б, соблюдая параметры эталона (наклон, высота, ширина)». Ученики должны соблюдать уже несколько критериев, входящих в эталон, т.е. работа, проводится на достаточно высоком уровне трудности.

Первоначальная работа с эталонами основывается на отработке одного критерия, когда проходит работа с элементами букв.

После того, как ученики самостоятельно прописали строку, учитель дает задание: «Подчеркнуть буквы (элементы), которые совпадают с эталоном по одному или нескольким критериям, и вынести количество подчеркнутых букв (элементов) на поля». Во время проверки учитель выполняет аналогичную работу, т.е. подчеркивает буквы (элементы) соответствующие эталону, исправляет ошибки учащегося и выносит на поля свое число верно написанных букв (элементов).

Русский язык

Послушайте начало афоризма: «Дом, в котором нет книги…».

Продолжите его и аргументируйте свое продолжение.

А теперь послушайте продолжение этого высказывания великого оратора древности Цицерона и сравните с вашим высказыванием

Окружающий мир

1. Сравните результаты своей работы с описанием, которое дано в учебнике.

2. Как бы вы ответили на этот вопрос? Проверьте свое предположение по тексту учебника.

Работа с эталонами - это основа содержательной оценки учащегося. Основной целью формирования рефлексивных способностей на данном этапе ставится разведение эмоциональной и содержательной оценок своей работы. И здесь инструментом оценивания становится «волшебная линеечка», которая напоминает ребенку измерительный прибор. С помощью линеечки можно «измерить» разные параметры выполненной работы (правильность решения учебной задачи, аккуратность, уровень сложности, заинтересованность и т. д.).

6) «Волшебная линеечка»

После решения любой учебной задачи предлагается ученику на полях начертить шкалу и оценить себя по тем или иным критериям с помощью специального значка «х» (крестика), по определённым критериям: (А – аккуратность, П – правильность, С – старание, Т – трудность). После проверки такую же работу проделывает и сам учитель. Если он согласен с мнением ученика, то он обводит крестик в красный кружок. Если, не согласен, ставит на шкале свою отметку выше или ниже. Затем в беседе с обучающимся выясняются причины расхождения оценок.

Фрагмент урока 1. Урок математики в 1 классе.

(На этапе создания ситуации успеха в учебной деятельности используется действие оценивания детей собственных предметных умений. На парте у каждого ученика лежат 2 прямоугольника, отличные друг от друга по разным признакам)

- Назовите фигуры, которые вы видите у себя на партах.

- Прямоугольники.

- Какие математические действия мы можем выполнять с данными фигурами?

- Можем их сравнивать.

- По каким признакам мы можем сравнивать фигуры и предметы?

- Мы умеем сравнивать по длине, ширине, размеру, материалу, форме, цвету.

- Сравните данные фигуры по перечисленным вами признакам.

| Достижения | Отметка на линеечке |

| Умею сравнивать по длине | |

| Умею сравнивать по ширине | |

| Умею сравнивать по цвету | |

| Умею сравнивать по материалу | |

| Умею сравнивать по форме | |

| …. | |

Покажите, как вы сравнивали. Оцените свое умение на линеечках для оценивания.

(учитель зачитывает предметные умения , дети находят их и оценивают в таблице «Мои достижения», отмечают уровень освоения умения на линеечках)

- Какие еще умения мы можем записать в нижнюю строку таблицы? По какому признаку мы еще умеем сравнивать?

- По размеру.

- Запишите этот признак в таблицу и оцените собственное умение на линеечке. Теперь встаньте те, кто умеет сравнивать очень хорошо. Кто поставил крестики на самом верху Поднимите руки те, кому еще необходима помощь в сравнении фигур. По каким признакам еще недостаточно хорошо сравниваете?

Фрагмент урока 2. Урок обучения грамоте в 1 классе.

- Ребята, что интересного вы узнали вчера на уроке обучения грамоте? Чему научились?

- Учились определять ударение в слове.

- Какие для этого были необходимы умения?

- Умение делить слова на слоги и находить ударный слог.

- Предлагаю вам сыграть в игру «Рассади животных по вагонам». Нужно посадить животное в тот вагон, который соответствует количеству слогов в слове.

(Учитель показывает детям изображение животных: коня , козы…., а обучающиеся распределяют названия животных в несколько групп по количеству слогов в каждом слове)

- Какие умения, вам понадобились при выполнении данного задания?

- Умение делить слова на слоги. Ставить ударение.

- Оцените свое умение.

( Можно представить предметные умения в виде моделей. Ученики выбирают ту модель, которая отражает умения , необходимые для выполнения задания.

Примерные модели:

Фрагмент 3. Урок окружающего мира в 3 – м классе.

- Люди, занимающиеся туризмом, изобрели способ, с помощью которого можно очистить грязную воду и превратить ее в питьевую. Воспользуйтесь предметами, которые находятся на ваших столах и создайте установку по очищению воды.

(ученикам предлагается работать в группах. У каждой группы на столах лежат следующие предметы: большая стеклянная чаша, горсть камней, пленка, грязная вода, пустой малый сосуд по высоте более низки, чем чаша)

- Выделите умения, которые будут использоваться в данном задании. Зафиксируйте критерии оценивания в таблице. Оцените свои умения по выделенным критериям.

- Мы думаем, что это умение определять состояние воды, умение описывать и моделировать процессы, умение определять состояния вещества…

( Обучающиеся записывают в таблицы, в которых указывают освоенные умения, отмечают уровень освоения умения на линеечках)

- Представьте свой способ очистки воды.

1 группа. Мы считаем, что камни должны находиться в грязной воде в большой чаше. Там они будут впитывать грязь, а остальная вода будет испаряться и собираться в капли на поверхности пленки. Более мелкий сосуд лишний.

2 группа. Да, наша сделала также. Только мы положили камни в более мелкий сосуд и залили в мелкий сосуд и залили грязной водой. Все это мы поставили в большую чашу и накрыли пленкой.

1 группа. Мы с вами не согласны. Ведь если бы камни впитывали грязь, то воду из луж на улице можно было бы пить, а это не так.

3 группа. А наша группа считает, что вода начнет под действием солнечного света испаряться, скапливаться на поверхности пленки, ее можно будет пить.

Учитель То есть вы считаете также как 1 группа. Выразите свое отношение. Но зачем тогда нужны камни?

3 группа. Наша группа считает, что камни должны лежать не под пленкой , а на ней. Тогда вода, которая скапливается, будет стекать в малый сосуд.

( В результате учебного диалога дети приходят к выводу, что камни задают направление стока воды. Совместно с учителем выявляют новый процесс – конденсацию, определяют условия его протекания.)

- Какие критерии вы выделяли перед выполнением задания,? Как оценили свои умения?

- Умение описывать состояния воды, умения определять свойства материалов, определять тело и вещество,.

- Какие еще умения вы бы хотели добавить ? Как изменилась ваша оценка? Почему?

7) Прогностическая оценка.

Дети еще не способны адекватно оценивать себя, поэтому на первых этапах данной

работы утверждают, что все поняли. Своеобразным тестом для данного утверждения как

раз и является прогностическая оценка.

Во 2 классе учащиеся при правильной работе учителя способны самостоятельно определять критерии учебной деятельности, готовность предъявлять результат своей

деятельности. Ученик может определить границу своих возможностей, границу своего

«знания – незнания», используя прогностическую оценку.

Для этого можно использовать знаки: «+» - все знаю; «-» - не знаю; «?» - сомневаюсь.

Ученикам дается небольшое по объему задание на только что изученную тему. После того, как школьники познакомились с работой, им предлагается оценить свои возможности в ее выполнении: поставить на полях тетради знак «+», «-», или «?», который отражает прогностическую оценку ученика. Далее работа выполняется, проверяется и сравнивается с образцом. Если ребенок оценил себя знаком «+», и действительно не допустил ошибок, он обводит его кружком, у него оценка адекватная, он правильно оценил свою готовность к решению новой учебной задачи. Если результат работы не соответствует выбранной оценке, то значок обводится треугольником.

Этап самоконтроля и самооценки завершает не только решение каждой учебной задачи, которых на уроке может быть несколько, но и прохождение всей темы.

8) Задания с самопроверкой и взаимопроверкой.

Русский язык

1. Вставьте пропущенные буквы. Запишите слова в столбик в алфавитном порядке:

як...рь, в…да, т…пло, ин…й

2. Покажите на нескольких собственных примерах, как вы поняли, что такое эпитет. Оцените примеры своих одноклассников.

Окружающий мир

Математика

Найдите значение выражений и расшифруйте слово

52 - а; 90 – р; 57 – ф; 59 – ц; 88 – и

94 – 37 = … 39 + 49 = …

85 – 26 = … 32 + 58 = …

9) Применение коллективных проверок с использованием «сигнальных карточек»

У каждого ребенка есть красная карточка «Стоп», которая говорит о наличии ошибки, и зеленая, используемая в том случае, если все правильно. Один ученик работает у доски, а остальные контролируют выполнение задания с помощью карточек

Для отработки умения оценивать себя и других можно использовать работу в парах двумя способами:

1-ый способ оценивания: сосед по парте оценивает рядом сидящего ученика сразу же после выполнения самостоятельной работы, обосновывает свою оценку, указывает на недочеты.

2-ой способ оценивания: ученик сначала оценивает себя, затем идет обмен тетрадями и оценивание в паре.

Способность к контролю, самоконтролю и к коррекции в курсе «Русский язык» вырабатываются, в частности, при выполнении упражнений, с пропущенными гласными, согласными, где ребенок должен следовать алгоритму:

Прочитай слово

Определи орфограмму

Вспомни правило, как подбирать проверочное слово

Подбери проверочное слово

Напиши правильно

Способности к контролю и самоконтролю вырабатываются и заданиями учебника: «Читай внимательно», «Найди, исправь ошибки и прочитай правильно» (редактирование). Кроме того многие задания сопровождаются вопросами типа «Как ты думаешь, всё ли у тебя получилось?». Для решения таких учебных задач совместно с детьми составляются правила проверки текста, определяющие алгоритм действия.

10) Портфолио. Портфель ученика.

Основной смысл портфолио – показать всё, на что ты способен. Есть специальный раздел,

где ребёнок оценивает свои ЗУН на начало изучаемой темы и на конец ее изучения.

Портфель достижений может помочь ученику:

-оценить его успехи;

- спланировать дальнейшее обучение;

- показать свои достижения окружающим.

3.4. Рефлексия

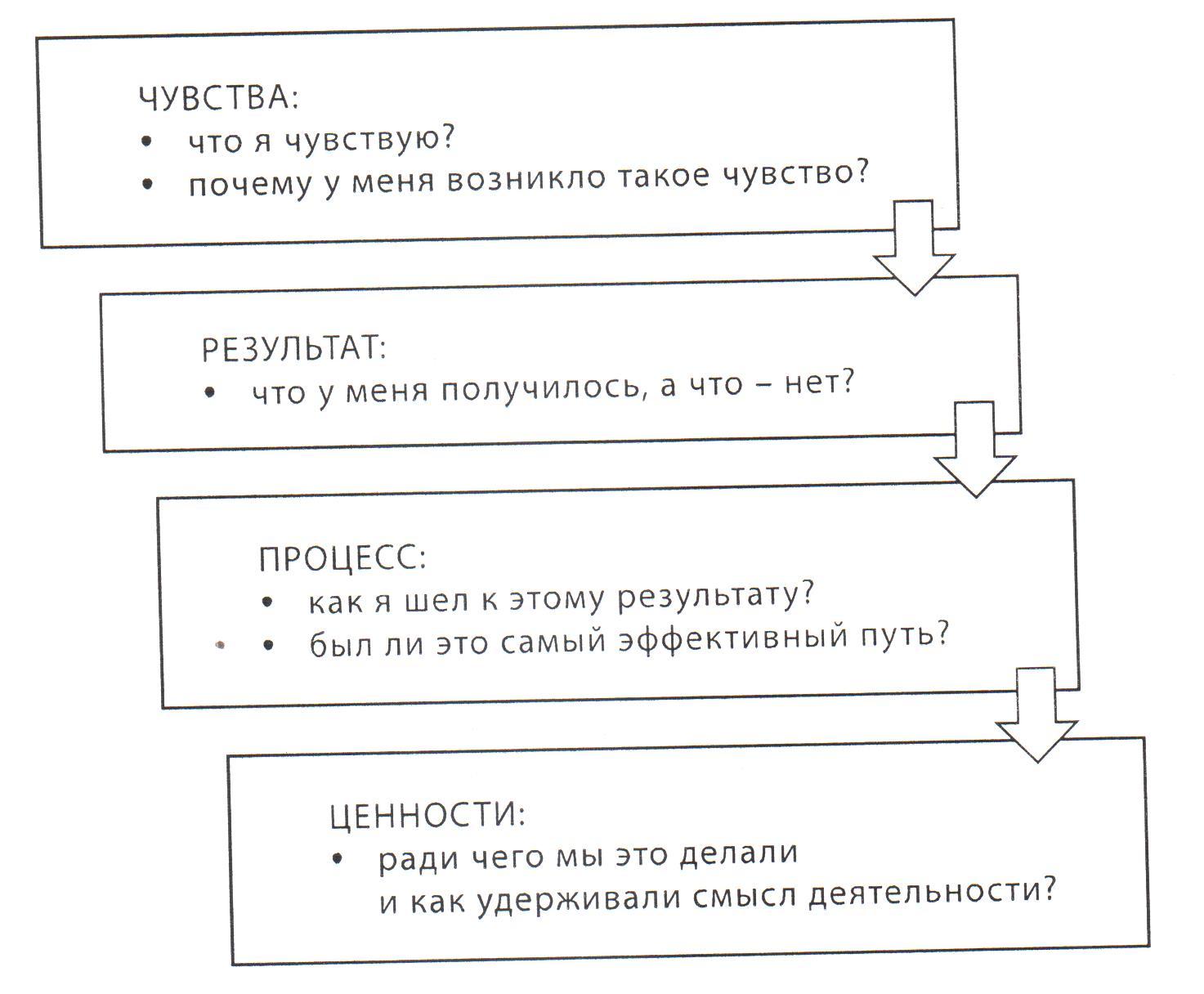

Рефлексия – процесс, который имеет не только направленность, но и глубину. Первый, поверхностный уровень – рефлексия чувств. Он не слишком ценен сам по себе, но важен как запускающий механизм дальнейшей рефлексивной работы. Рефлексия результата важна для уроков продуктивного, проектного или творческого характера, итогом которых должен стать продукт. Рефлексия процесса выводит на осознание примененных способов действия, помогает осознать сильные и слабые стороны выбранных стратегий действия, общения, мышления. Рефлексия ценностей – это предельный уровень рефлексии, позволяющий увидеть смысл произошедшего или происходящего, соотнести свои эмоции, действие, его результат и процесс со своими ценностями. В целом, общее представление о существующих уровнях рефлексии схематически представлено на рисунке.

Организуя рефлексивную работу, учитель способствует развитию у детей умения размышлять, заниматься самонаблюдением, самоанализом условий и результатов собственной деятельности. Организация рефлексии как определённой деятельности на уроке, должна обязательно иметь место. Рефлексия работает на формирование учебной мотивации. Осуществлять рефлексию можно по-разному:

• элементы рефлексии на отдельных этапах урока;

• рефлексия в конце каждого урока, темы курса;

• постепенный переход к постоянной внутренней рефлексии.

Проведение рефлексии настроения и эмоционального состояния целесообразно в начале урока с целью установления эмоционального контакта с группой и в конце деятельности. Применяются карточки с изображением лиц, цветовое изображение настроения, эмоционально-художественное оформление (картина, музыкальный фрагмент).

Рефлексия содержания учебного материала используется для выявления уровня осознания содержания пройденного. Эффективен прием незаконченного предложения, тезиса, подбора афоризма, рефлексия достижения цели с использованием «дерева целей», оценки «приращения» знаний и достижения целей (высказывания «Я не знал… - Теперь я знаю…»); прием анализа субъективного опыта и достаточно известный прием синквейна, который помогает выяснить отношение к изучаемой проблеме, соединить старое знание и осмысление нового и т.д.

3.4.1. Рефлексия эмоциональная.

1)Прием «Комплимент»

(Комплимент-похвала, Комплимент деловым качествам, Комплимент в чувствах . Такой вариант окончания урока дает возможность удовлетворения потребности в признании личностной значимости каждого).

- Подумайте кого можно похвалить и за что. Дайте положительную оценку работы любого участника урока. Поблагодарите друг друга и учителя за проведенный урок.

2)Прием «Цепочка пожеланий»

Предлагается по цепочке обратиться с пожеланиями к себе и другим по итогам взаимодействия, или по поводу предстоящей работы. Можно при этом передавать символ, олицетворяющий идею урока.

3)Прием «Поляна»

Описание. На доске – поляна из цветов, над каждым цветком – этап урока – (работа с текстом, фонетическая зарядка и т. д.). Перед каждым ребенком - бабочка. Детям предлагается прикрепить свою бабочку на тот цветок, какой вид деятельности ему понравился больше всего.

4)Прием «Голос благодарности»

Описание. Это ритуальный способ публичного признания учителем успеха обучающихся. Идея ритуала в том, чтобы никто не остался забытым, как бы его вклад ни был мал.

- Услышим скоро мы звонок,

Пора заканчивать урок.

Сегодня на уроке хотелось бы отметить работу… ( отвечал, размышлял, думал, наблюдал…)

-Завершая наш урок, я хочу вам пожелать побольше прекрасных мгновений в вашей жизни. Пусть не в нашей власти остановить их, но сохранить воспоминания о них в наших сердцах мы можем. Надеюсь, что сегодняшний урок останется в вашей памяти одним из прекрасных мгновений! Спасибо, друзья мои, за урок!

5) Прием «Букет настроения».

Учащимся раздаются бумажные цветы: красные и голубые. На доске изображена ваза. В конце урока учитель говорит: «Если вам понравилось на уроке, и вы узнали что-то новое, то прикрепите к вазе красный цветок, если не понравилось, - голубой».

Можно предложить ребятам более разнообразный спектр цветов: красный, желтый, синий. В конце урока собрать цветы в корзинку или вазочку.

6)Прием «Дерево чувств».

Если чувствую себя хорошо, комфортно, то вешаю на дерево яблоки красного цвета, если нет, зелёного.

7)Прием «Цветное настроение»

Обыграть любую форму заполнения цветом. Настроению соответствует цвет:

красный - восторженное;

оранжевый - радостное, теплое;

желтый - светлое, приятное;

зеленый – спокойное;

синий - неудовлетворенное, грустное;

фиолетовый - тревожное, напряженное;

черный - упадок, уныние.

8)Прием «Одним словом»

Описание. Учащимся необходимо выбрать 3 слова из 12, которые наиболее точно передают их эмоциональное состояние на уроке (Что ты чувствуешь сейчас? Какие эмоции ты испытываешь?)

Опорные слова:

Раздражение

Злость

Радость

Равнодушие

Удовлетворение

Вдохновение

Скука

Тревога

Покой

Уверенность

Неуверенность

Наслаждение и др.

9)Прием « Продолжи фразу».

Ребятам раздаются листы бумаги, на которых сначала написаны фразы, необходимо их продолжить.

На занятии было интересно, потому что…………..

Я бы хотел похвалить себя за то, что …………………….

Мне грустно, то того, что …………….

3.4.2. Рефлексия оценочная

1)Прием «Лесенка успеха»:

Могу

Понимаю

Знаю

Вопросы :

Какую цель ставили?

Как удалось достичь поставленную цель?

Что узнали (запомнили)?

Где можно применить новое знание?

Что на уроке у вас хорошо получалось?

Что было трудно?

Над чем надо поработать?

Вопросы для этапа рефлексии:

- Ваши главные результаты сегодня?

- Благодаря чему вам удалось их достичь?

- Какие трудности встретились во время выполнения задания, как вы их преодолевали?

- Какие идеи возникли во время выполнения задания?

- Вопросы и пожелания, возникшие в связи с темой урока.

2)Прием «Продолжи фразу»

– Мне больше всего удалось…

- Я могу себя похвалить…

- Мне было интересно….

- Мне было трудно…

- Я хочу сказать спасибо…

3)Приём «Плюс-минус-интересно»

«П» «М» «И» Что понравилось, что не понравилось, любопытные факты или вопрос учителю. Описание. Это упражнение можно выполнять как устно, так и письменно, в зависимости от наличия времени. Для письменного выполнения предлагается заполнить таблицу из трех граф.

| «П» | «М» | «И» |

| | | |

В графу «П» - «плюс» записывается все, что понравилось на уроке

В графу «М» - «минус» записывается все, что не понравилось, ситуаций.

В графу «И» - «интересно» - вписывают все любопытные факты, о которых узнали на уроке и что бы еще хотелось узнать по данной проблеме, вопросы к учителю.

Примечание: Эту таблицу придумал Эдвард де Боно, доктор медицинских наук, доктор философии Кембриджского университета, специалист в области развития практических навыков в области мышления. Это упражнение позволяет учителю взглянуть на урок глазами учеников, проанализировать его с точки зрения ценности для каждого ученика. Рекомендации: Для учащихся наиболее важными будут графы «П» и «И», так как в них будут содержаться памятки о той информации, которая может им когда-нибудь пригодиться.

4)Прием «Расскажи по схеме» :

я знаю

я запомнил

я смог

5)«Вопросы итоговой рефлексии, которые задаются преподавателем в конце урока»

Как бы вы назвали урок?

Что было самым важным на уроке?

Зачем мы сегодня на уроке…?

Какова тема сегодняшнего урока?

Какова цель урока?

Чему посвятим следующий урок?

Какая задача будет стоять перед нами на следующем уроке?

Что для тебя было легко (трудно)?

Доволен ли ты своей работой?

За что ты хочешь похвалить себя или кого-то из одноклассников?

6)Прием «Определите, на каком уровне вы находитесь»:

не знаю

сомневаюсь, что знаю

знаю

знаю и объясню другому

7)Прием «Высказывания по кругу» «Незаконченное предложение»

По кругу высказываются одним предложением, выбирая начало фразы из рефлексивного экрана на доске:

сегодня я узнал…

было интересно…

было трудно…

я выполнял задания…

я понял, что…теперь я могу…

я почувствовал, что…

я приобрел…

я научился…

у меня получилось …

я смог…

я попробую…

меня удивило…

урок дал мне для жизни…

мне захотелось…

8) Прием "Светофор"

Цели: выяснить – насколько усвоен материал учащимися. Описание. Учащимся задаётся вопрос, а они сигнализирует на него.

9) Прием «Самооценка активности и качества работы»

На листочке условно отмечать свои результаты:

«V» - ответил по просьбе учителя, но ответ не правильный

«W» - ответил по просьбе учителя, ответ правильный

« | » - ответил по своей инициативе, но ответ не правильный

«+» - ответил по своей инициативе, ответ правильный

«0» - не ответил.

Обсуждая в конце урока результаты своих наблюдений, учащиеся смогут объективно оценить свою активность и качество работы.

10)Прием «Рефлексивная мишень»

На доске рисуется мишень, которая делится на 4 сектора. Обучающийся ставит метки в сектора соответственно оценке результата: чем ближе к центру мишени, тем результат выше (центр-5, затем-4 и т. д.). Затем проводят её краткий анализ.(активно участвовал, было интересно, было понятно, узнал новое)

11)Прием «Выбери подходящее утверждение»

Учащимся предлагается выбрать подходящее утверждение

1) Я сам не смог справиться с затруднением;

2) У меня не было затруднений;

3) Я только слушал предложения других;

4) Я выдвигал идеи….

12)Прием «Синквейн»

Это стихотворение, представляющее собой синтез информации в лаконичной форме, что позволяет описывать суть понятия или осуществлять рефлексию на основе полученных знаний”.

Слово происходит от французского “5”. Это стихотворение из 5 строк, которое строится по правилам:

1 строка – тема или предмет (одно существительное);

2 строка – описание предмета (два прилагательных);

3 строка – описание действия (три глагола);

4 строка – фраза из четырех слов, выражающая отношение к предмету;

5 строка – синоним, обобщающий или расширяющий смысл темы или предмета (одно слово).

На первых этапах синквейн можно составлять в группах, потом в паре и затем индивидуально. Смысл синквейна можно изобразить рисунком.

13) Прием «Анкета»

Описание. В конце урока можно дать ребятам небольшую анкету, которая позволяет осуществить самоанализ, дать качественную и количественную оценку уроку. Некоторые пункты можно варьировать, дополнять, это зависит от того, на какие элементы урока обращается особое внимание. Можно попросить учащихся аргументировать свой ответ.

1.На уроке я работал активно / пассивно.

2.Своей работой на уроке я доволен / не доволен.

3.Урок для меня показался коротким / длинным.

4.За урок я не устал / устал.

5.Мое настроение стало лучше / стало хуже

6.Материал урока мне был понятен / не понятен…, полезен / бесполезен…, интересен / скучен.

7.Домашнее задание мне кажется легким / трудным.., интересным / не интересным.

14) Прием «Подбор высказываний»

Описание. Учитель задает классу вопрос: «Какая из фраз (цитат, пословиц) наиболее точно соответствует идее и настроению нашего урока?». Учащиеся выбирают и комментируют (вариант: можно предложить учащимся выполнить это задание письменно).

15) Прием «Пяти пальцев» Ученику достаточно знать значения каждого пальца и перечислить, загибая их по очереди, следующие моменты:

М (мизинец) – мышление. Какие знания, опыт я сегодня получил?

Б (безымянный) – близость цели. Что я сегодня делал и чего достиг?

С (средний) – состояние духа, настроения. Каким было моё эмоциональное состояние?

У (указательный) – услуга, помощь. Чем я сегодня помог, чем порадовал или чему поспособствовал?

Б (большой) – бодрость, здоровье. Каким было моё физическое состояние? Что я сделал для своего здоровья?

16) Прием «Ладошка»

Описание. Каждый на листе формата А4 обводит фломастером свою ладонь и пишет имя, затем передает соседу справа - и т.д. по цепочке, каждый пишет на полученной ладошке одно качество (положительное) и оценку работы, которые он отметил во время урока в товарище, листок которого пришел к нему. Каждый в конце получит свой листок - и отзывы, и память, и ... Кроме того, это оказывается очень интересно и важно для детей. А если прорвется негативное высказывание - это повод для обсуждения и серьезного диалога.

17) Прием "Автобусная остановка"

Описание. На стенах развешиваются листы ватмана, в верху которых пишутся неоконченные предложения. Например: "С этой минуты я буду...", "Спасибо…", "Этот урок для меня..", "Самое важное - это...", "Сегодня я сделал открытие, что.." и др. Все ученики делятся на 4 группы и отправляются в путешествия по этим остановкам. По 2-3 минуты находятся на каждой и пишут продолжение предложения. Потом дается ещё пара минут, чтобы участники посмотрели на все листы и высказались.

18) Прием «Бесплатные советы»

Описание. Классу раздаются листочки, каждый пишет какой-то совет относительно того, что в следующий раз на уроке хотелось бы изменить.

19)Прием «Рюкзак»

Прием рефлексии используется чаще всего на уроках после изучения большого раздела. Суть - зафиксировать свои продвижения в учебе, а также, возможно, в отношениях с другими. Рюкзак перемещается от одного учащегося к другому. Каждый не просто фиксирует успех, но и приводит конкретный пример. Если нужно собраться с мыслями, можно сказать "пропускаю ход".

Пример: я научился составлять план текста; я разобрался в такой-то теме; я наконец-то запомнил

20) Прием «Табличка»

Фиксация знания и незнания о каком-либо понятии

| Понятие | Знал | Узнал | Хочу узнать |

Проведенная рефлексия открывает свои перспективы. Пройден определенный путь: был ли он успешным? Что в следующий раз стоит делать так же, а что – иначе? Освоены новые способы действия: где и зачем их можно применять дальше?

ПРОЕКТИРОВАНИЕ УРОКОВ ПО ФОРМИРОВАНИЮ

РЕГУЛЯТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Проектирование уроков по формированию РУУД – дело непростое, но сегодня – это требование времени. А мы, должны идти в ногу со временем, чтобы дети были востребованными, так как современное общество запрашивает человека обучаемого, способного самостоятельно учиться и многократно переучиваться в течение всей жизни.

Спроектировать урок по формированию регулятивных УУД поможет примерная модель

урока (Приложение 1)

Результативность.

По результатам проведения мониторинга УУД можно отметить рост уровня сформированности регулятивных УУД обучающихся 1 - 4 классов, а также повышение уровня сформированности предметных умений, качества обучения. (Приложение 2)

Приложение 1.

Модель урока по формированию регулятивных УУД

| Этапы урока | Регулятивные УУД | Деятельность учителя | Деятельность обучающегося |

| 1. Мотивирование к учебной деятельности | Целеполагание | Организует мотивирование к учебной деятельности | Осознанно входит в пространство учебной деятельности на уроке. В созданных условиях возникает внутренняя потребность включения в учебную деятельность (Надо- хочу – могу) |

| 2. Актуализация и фиксирования знания. | Прогнозирование | Организует подготовку и мотивацию обучающихся к самостоятельному выполнению пробного учебного действия, его осуществление и фиксацию. | Вспоминают изученные способы действия, пробуют выполнить учебное действие самостоятельно, фиксируют индивидуальные затруднения в выполнении пробного учебного действия. |

| 3. Выявление места и причины затруднения | Оценка | Организует выявление обучающимися места и причины затруднения. | Соотносят свои действия с используемым способом действия (алгоритмом, понятием и т.д.) и на этой основе выявляет и фиксирует во внешней речи причину затруднения – те конкретные знания или способности, которых недостает для решения исходной задачи. |

| 4. Построения проекта выхода из затруднения (цель и тема, способ, план, средства) | Планирование | На первых порах с помощью подводящего диалога, затем – побуждающего, а затем и с помощью исследовательских методов. | В парах, группах обдумывают проект будущих учебных действий: ставят цель (целью всегда является устранение возникшего затруднения, согласовывают тему урока, выбирают способ, строят план достижения цели и определяют средства – алгоритмы, модели. |

| 5. Реализация построенного проекта | Волевая саморегуляция | Обсуждает различные варианты, предложенные обучающимися, и вместе выбирают оптимальный вариант. | Построенный способ действия используют для решения исходной задачи, вызвавшей затруднения. В завершении уточняют общий характер нового знания и фиксируют преодоление, возникшего ранее затруднения. |

| 6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. | Контроль (самоконтроль, взаимоконтроль) | Организует контроль | Работа по само- и взаимоконтролю устных и письменных ответов (по заранее определенным критериям, образцам) |

| 7. Рефлексия хода реализации построенного проекта учебных действий и контрольных процедур. | Контроль Оценка | Для каждого ученика создаются ситуации успеха, мотивирующие его к включению в дальнейшую познавательную деятельность | Работа по само- и взаимооцениванию устных и письменных ответов ( по заранее определенным критериям) |

| 8. Включение в систему знаний и повторения | Коррекция | Подбирает задания для тренировки изученного ранее материала. | Выполняют задание, в которых новый способ действий предусматривается как промежуточный шаг (автоматизация умственных действий) |

| 9. Рефлексия учебной деятельности на уроке | Оценка | Фиксирует новое изученное на уроке, организует рефлексию. | Проведение рефлексии с применением: вопросов, символов – кружков в листах обратной связи, смайликов, приема «ладошки». |

Конспект урока русского языка, 4класс.

Тема: «Правописание безударных окончаний имен существительных».

Цель: закрепление алгоритма работы по написанию безударного окончания имени существительного.

Задачи

Предметные: совершенствовать навык правописания безударных окончаний y имен существительных; обогащать словарь обучающихся.

Метапредметные

Развитие познавательных УУД (анализ, синтез).

Развитие регулятивных УУД (оценивание и контроль).

Развитие коммуникативных УУД (умения строить речевое высказывание, взаимодействовать в паре при решении учебной задачи).

Ход урока

Организационный момент

Актуализация

На доске карточки со словами (выделенные буквы закрыты):

тишина территория труд ловкость окрестность шляпка веселый

У. Сформулируйте задание к этим словам.

Д. Вставить пропущенные буквы и объяснить, почему.

Задание выполняется устно, пропущенные буквы открываются.

У. Посмотрите на вставленные буквы. Элементами нашего чистописания сегодня будут буквы не звонких и не глухих согласных звуков, не мягких и не твердых согласных звуков. Какие это буквы?

Д. Буквы гласных звуков: е, и.

На доске элементы чистописания:

еиеиееииеееиии

У. Посмотрите на карточки, какое слово лишнее? Почему?

Д. Слово веселый, т.к. это имя прилагательное.

Карточка со словом убирается.

У. На второй строке чистописания напишите оставшиеся выделенные буквы, заменяя их заглавными, по одному разу. Подумайте, что могут обозначать эти буквы?

Д. Это первые буквы названия падежей.

У. Установите взаимосвязь падежей с буквами первой строки чистописания.

Д. Они являются окончаниями существительных в различных падежах.

У. Кто догадался, что будет сегодня в центре нашего внимания?

Д. Окончание.

После ответа появляется значок «окончание» в центре лупы.

Проблематизация

У. Какие окончания у существительных вызывают у нас трудности?

Д. Безударные окончания имен существительных.

У. Почему?

Д. Это «ошибкоопасные» места, орфограммы, требуется тщательная проверка.

У. Предлагаю собрать информацию о том, как часто это вызывает у нас трудности. Вспомните, кто из вас испытывал трудности при определении того, какую букву, е или и, написать в окончании. Если вам всегда трудно, то покажите мне две открытые ладошки, если легко, то покажите мне тыльную сторону своих ладошек. Если иногда трудно, иногда легко, то одну открытую ладошку покажите мне, а вторую разверните в обратную сторону.

Педагог показывает детям, как показать ладошки.

Целеполагание

У. Мы видим результаты нашего быстрого опроса, а кто хотел бы преодолеть эту трудность? поднимите руку. В таком случае, вы без труда сформулируете цель нашего урока.

Вставьте пропущенные слова и назовите цель урока.

На доске написана цель:

Научиться определять верное _________ имени существительного по _________. (Научиться определять верное окончание имени существительного по алгоритму.)

Критерии оценивания

У. Как мы поймем, что достигли цели?

Ответы детей.

Да, но для достижения нашей цели нам, как спортсменам, нужно тренироваться. Чтобы мы видели, как идет наша работа, мы будем заполнять оценочную таблицу.

Учитель читает левый столбец детям.

В ходе урока я буду говорить вам, когда необходимо вносить в нее свои результаты.

| За что можно получить баллы | Сколько баллов можно получить |

| Знание алгоритма определения безударного окончания | помню алгоритм – 1 балл не помню – 0 баллов |

| Умение применить алгоритм на практике | 1 балл за каждое правильное окончание в трех видах заданий. Задание № 1 – 2 балла. Задание № 2 – 8 баллов. Задание № 3 – 5 баллов |

| Умение контролировать себя при написании окончания имени существительного | Не знаю, какой алгоритм нужно применять при определении окончания существительного – 0 баллов. Не помню алгоритм; выполняя задания, смотрю на запись алгоритма, сверяю каждый шаг – 1 балл. Помню алгоритм; выполняя задание, повторяю про себя, проговариваю каждый шаг алгоритма – 2 балла |

| Максимальное количество баллов | 18 баллов |

У. Максимальное количество, которое можно набрать в течение урока, – 18 баллов . Как вы думаете, сколько вы сможете набрать баллов за сегодняшний урок? Запишите это количество баллов на полях. Желаю всем сегодня на уроке прийти к лучшему для себя результату.

Планирование

У. Сегодня для достижения нашей цели мы будем работать по следующему плану (план записан на доске или вывешивается). Итак, нам нужно:

1. Вспомнить алгоритм определения безударного окончания существительного.

2. Закрепить его на тренировочных упражнениях.

3. Проверить, что получилось после тренировки.

4. Подвести итоги.

5. Определить, над чем работать дальше.

Работа по плану

У. Приступим к работе по нашему плану. Ребята, давайте вспомним алгоритм определения безударного окончания имен существительных.

Д. Чтобы определить безударное окончание имен существительных, нужно:

1. определить склонение (выделяем исключения).

2. определить падеж.

3. вспомнить вспомогательное (опорное) слово (перечисляются

слова для каждого склонения).

4. Записать окончание.

Педагог кратко записывает алгоритм на доске.

У. Давайте проверим, хорошо ли вы помните алгоритм.

На экране появляется список слов с пропусками.

1. мечтаю о друг_

2. словно в сказк_

3. с ветк_ на ветк_

4. рад встреч_

5. норка мыш_

Вам нужно обсудить в паре пропущенные окончания. Каждая пара проговаривает алгоритм друг другу и определяет, какие окончания нужно вписать вместо пропусков. Выполните это задание сначала устно. Через 3 минуты мы проверим работу.

За то время, когда дети обсуждают в паре окончания, педагог вывешивает

три листа А3 со списком для проверочной работы.

У.(через 3 минуты работы пар): Ребята, я прошу одного человека от пары по очереди выходить к доске и вставлять пропущенную букву в одно слово. Первый ряд работает с первым списком, второй со вторым, третий – с третьим.

Дети, начиная с первой парты каждого ряда, подходят по очереди к доске и записывают букву вместо пропуска. Одновременно к доске подходят 3 человека. После заполнения пропусков педагог выборочно предлагает нескольким детям, которые не подходили к доске, объяснить, почему записано то или иное окончание.

У. Выберите и запишите в свою тетрадь два-три самых трудных для вас словосочетания из этого списка.

После работы в тетради педагог предлагает заполнить первую строку таблицы оценивания. помню алгоритм – 1 балл, не помню – 0 баллов.

У. Можно ли считать, что мы выполнили первый пункт плана?

Д. Да.

У. Что мы будем делать, чтобы научиться грамотно писать окончания существительных?

Д. Нужно тренироваться.

Физминутка.

У. Небольшая разминка перед тренировкой. Прошу вас встать, потянуться и помахать руками. а теперь посмотрите на слайд (на слайде – муха, бабочка, ласточка, ворона, сорока, цапля). Выберите одно летающее насекомое или птицу и помашите руками так, чтобы мы поняли, кого вы изображаете. Посмотрите назад, кто «летит» позади вас. Посмотрите вперед, кто «летит» впереди вас? Поверните голову вправо, влево. Назовите, кто «летел» рядом с вами.

Дети называют животное.

У. Предлагаю вам первое тренировочное упражнение.

Задание 1. Составьте предложение, в котором вы расскажете, от кого и к кому вы «летели». Нужно использовать название насекомых и птиц, которые есть на слайде. Например: Я летела (от кого?) от цапли (к кому?) к вороне.

Запишите предложение в тетради. после записи в тетради проведите взаимную проверку. Заполните оценочный бланк своего соседа по парте в графе «задание1». За каждое правильное окончание ставьте 1 балл (т.е. всего 2 балла).

Пока дети работают с оценочными бланками, педагог раздает карточки с заданиями.

У. Приступаем ко второму заданию. У каждого из вас на партах карточки со словосочетаниями. Ваша задача – заполнить пропуски. Работа самостоятельная.

Задание 2

у рыженькой малышк_

на пушистой сосенк_

о лесной красавиц_

от забавной белочк_

к запасливой хозяйк_

с ветк _ на ветку

об огромной радост_

к волшебной осен_

После выполнения работы — фронтальная проверка.

У. Заполните оценочную таблицу, запишите количество баллов напротив задания 2. Каждое правильное окончание – 1 балл. Максимально – 8 баллов.

У. Переходим к следующему пункту нашего плана. Мы с вами хорошо потренировались, пришло время проверить, что у нас получилось в ходе тренировки. Переверните, пожалуйста, карточку с заданием 2. Сейчас мы с вами напишем небольшую проверочную работу – это будет наше третье задание. В работе будут встречаться словосочетания из второго задания.

Пропустите одну строчку.

Записывайте под диктовку.

Текст проверочной работы

Однажды в лесу на пушистой сосенке я увидел белку. Среди ветвей было видно дупло запасливой хозяйки. Я подошел ближе к рыженькой малышке. Она прыгала с ветки на ветку. Я часто вспоминаю о лесной красавице.

У. Озаглавьте текст. Запишите заголовок на пропущенной строке. Самостоятельно проверьте написание выделенных красным цветом слов. Фронтальная проверка (слайд). Сравните с тем, как вы записали эти слова на карточке. У кого повторились ошибки? Кто смог исправиться и верно написать эти словосочетания? Что вам помогло в этом? У кого появились ошибки в написаниях безударных окончаний? Почему?

С какими словами не было необходимости применять алгоритм?

Д. Со словом белку, встречу, окончания этих слов не вызывают сомнений.

Физминутка

Релаксационная музыка, слайд-шоу о белках.

У. Заполните строку «Задание 3» в таблице, каждый правильный ответ – 1 балл (учитывается написание только выделенных слов). Максимально – 5 баллов. Давайте вспомним, как вы контролировали себя во время выполнения всех трех заданий. Ответьте на последний вопрос оценочного листа.

Учитель читает критерии, дети отмечают.

Подведение итогов.

Рефлексия

У. Давайте подведем итоги. Какую цель мы поставили сегодня на нашем уроке?

Д. Научиться определять верное окончание имен существительных по алгоритму.

У. Итак, когда нужно применять алгоритм ?

Д. Когда окончание находится в безударной позиции.

У. Как это делать?

Ребята проговаривают весь алгоритм.

У. Как определить, достиг ли каждый из вас цели урока? Что поможет нам ответить на этот вопрос?

Д. Результаты оценочной таблицы.

У. Кто набрал 18–17 баллов? поднимите руку. Это работа на «отлично». У кого 16–14 баллов – отметка «хорошо».

Кому удалось получить за работу на уроке больше баллов, чем планировалось в начале урока? Кто планировал получить максимальное количество баллов и у него это получилось? У кого пока не получается верно определять безударные окончания? Давайте попробуем определить причины наших ошибок. Перед вами табличка (на доске), в ней перечислены некоторые причины (учитель читает причины).

Все те, кто делал ошибки на уроке, т.е. набрал 16 и меньше баллов. Возьмите 1 ценник и отметьте ту причину, которая имеет отношение к вам.

Дети ценниками (или любым другим способом) отмечают свою причину.

| Ошибаюсь в определении падежей | Путаюсь в определении склонения | Забываю слова-помощники | Не заполнил алгоритм | Все помню, но не уверен в себе, выполняю все медленно | Другое |

| | | | | | |

Перспектива

У. Давайте посмотрим, какая причина чаще всего мешала нам верно определять безударное окончание. Предложите, что можно сделать, чтобы этого избежать?

Дети высказывают идеи, педагог записывает их под столбцом с причиной.

У. Важно понять, где сделали ошибку, на каком этапе и найти пути, как это исправить.

У. Домашнее задание.

Для тех, кто набрал 14 и более баллов:

выбрать одну тему (например, природа, техника, сказка, 9 школа, искусство, наука), придумать в рамках темы 8 словосочетаний с безударными окончаниями. Написать их на листочке. На основе этого материала мы составим тренировочные карточки для отработки умения правильно определять безударные окончания существительных.

Для ребят, которые набрали 13 и менее баллов, – упражнение № … из учебника.

Приложение 2

Уровень сформированности регулятивных универсальных учебных действий

в 1 классах на конец 2016- 2017 учебного года

| Умение ориентироваться на заданную систему требований, умение сознательно контролировать свои действия | Недостаточно развита ориентировка на систему требований, обусловленная невысоким уровнем развития произвольности | Низкий уровень регуляции действий |

| 48 % | 25 % | 27 % |

Полученные результаты 2016 - 2017 уч. года показали, что на 10 % увеличилось количество обучающихся, показавших умение ориентироваться на заданную систему требований, умение сознательно контролировать свои действия; на 8% уменьшилось количество первоклассников, у которых недостаточно развита ориентировка на систему требований, обусловленная невысоким уровнем развития произвольности и на 2 % меньше учеников с низким уровнем регуляции действий.

Уровень сформированности регулятивных универсальных учебных действий

во 2 – 4 классах на конец 2016- 2017 учебного года.

Полученные результаты 2016 - 2017 уч. года показали, что 42 % обучающихся 2 -4 классов достигли базового уровня развития регулятивных УУД, это на 5% выше, чем в 2015- 2016 учебном году, а 58 % показали результат ниже базового уровня.

В результате проделанной работы отмечается повышение качества знаний (итоговая аттестация) на 3 % в сравнении с предыдущим учебным годом.

Динамика качества преподавания русского языка за 2 года (%)

| Классы | 2015 -2016 уч. год | 2016-2017 уч. год |

| 2 кл. | 54% | 62% |

| 3 кл. | 62% | 62% |

| 4 кл. | 74% | 71% |

| Итого: | 63% | 65% |

Динамика качества преподавания математики за 2 года (%).

| Классы | 2015-2016 уч. год | 2016- 2017 уч. год |

| 2 кл. | 48% | 63% |

| 3 кл. | 49% | 54 % |

| 4 кл. | 77% | 60% |

| Итого: | 58% | 59% |

Литература.

Битянова М.Р., Меркулова Т.В., Теплицкая А.Г., Беглова Т.В. Методические рекомендации к УМК «Учимся учиться и действовать». http://www.zankov.ru/umk/additional/article=4620/

Выготский Л.С. педагогическая психология / под ред. в.в. Давыдова. М.: педагогика-пресс, 1996.

Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В. Развитие критического мышления на уроке: пособие для учителя. М.: просвещение, 2004.

Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. http://www.psy.msu.ru/people/leontiev/dsl/3-2.html

Педагогическая психология (курс лекций). http://imp.rudn.ru/psychology/pedagogical_psychology/5.html

Поташник М.М., Левит М.В. Как помочь учителю в освоении

ФГОС: Методическое пособие. М.: Педагогическое общество России, 2014.

Слободчиков В.И., Исаев Е.И. основы психологической антропологии. Психология развития человека: Развитие субъективной реальности. М.: Школьная пресса, 2000.

Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к мысли: пособие для учителя/А.Г. Асмолов (и др.); под ред. А.Г. Асмолова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010.

Оценка достижений планируемых результатов в начальной школе. Система заданий: в 2 ч. Ч. 1/М.Ю. Демидова (и др.); под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – 2-е изд. – М.: просвещение, 2010. – (Стандарты второго поколения).

Проектные задачи в начальной школе: пособие для учителя/ А.Б. Воронцов (и др.); под ред. А.Б. Воронцова. – 2-е изд. – М.: просвещение, 2010.

Как построить урок в соответствии с ФГОС /А.В. Миронов. – Волгоград: Учитель, 2013.

40