Формирование универсальных учебных действий через применение активных форм обучения в начальной школе

( из опыта работы).

Разработка концепции развития универсальных учебных действий в системе общего образования отвечает новым социальным запросам, отражающим переход России от индустриального к постиндустриальному информационному обществу, основанному на знаниях и высоком инновационном потенциале. Важнейшей задачей современной системы образования является формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Все это достигается путем сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. При этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, т. е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся.

Американские социологи проводили исследования и обратились к молодым людям из разных стран, недавно окончивших школу, и предложили ряд вопросов из разных областей наук. Только 10% опрошенных, правильно ответили на вопросы.

Р езультаты этого исследования подтолкнули российского педагога М Балабана сделать вывод: школа, независимо от того, в какой стране она находится , учит успешно только 1 из 10 учащихся. Как бы мы ни старались – обучаются успешно только 10%. Почему?

езультаты этого исследования подтолкнули российского педагога М Балабана сделать вывод: школа, независимо от того, в какой стране она находится , учит успешно только 1 из 10 учащихся. Как бы мы ни старались – обучаются успешно только 10%. Почему?

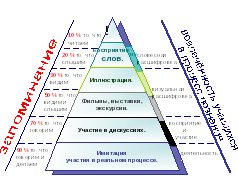

Исследования показали, что человек запоминает только 10% того, что он читает, 20% того, что слышит, 30% того, что видит.

50% запоминается из того, что мы видим и слышим, просматривая фильмы, бывая на выставках и экскурсиях. 70% мы запоминаем из того, что говорим, участвуя в дискуссиях. И только, когда мы говорим и участвуем в реальной деятельности, сами выносим решения, делаем выводы и прогнозируем дальнейшую деятельность, только тогда мы запоминаем на 90%. Объяснение простое: только 10% людей способны учиться с книгой в руках. Значит, только десяти процентам учащихся приемлемы методы традиционного обучения в школе, остальные 90% способны учиться, но не с книгой в руках, по-другому: своими поступками, реальными делами, всеми органами чувств, т.е. способы познания у разных людей разные.

Известно, до 70% личностных качеств закладывается в начальной школе. И не только базовые навыки, такие как умение читать, писать, решать, слушать и говорить, нужны ребенку в жизни.

Каждому человеку, вступающему в этот сложный и противоречивый мир, необходимы определенные навыки мышления и качества личности. Умение анализировать, сравнивать, выделять главное, решать проблему, способность к самосовершенствованию и умение дать адекватную самооценку, быть ответственным, самостоятельным, уметь творить и сотрудничать – вот с чем ребенку необходимо войти в этот мир. И моя задача так построить процесс обучения, чтобы помочь раскрыться духовным силам ребенка. Я понимаю, мне как учителю необходимо не только доступно все рассказать и показать, но и научить моего ученика мыслить, привить ему навыки практических действий. Этому способствовуют активные формы и методы обучения.

Актуальность использования активных форм обучения обусловлена тем, что в современных условиях обостряются противоречия:

- между теоретическими знаниями учащихся и умением их применять на практике в жизни;

- между наличными, имеющимися, укрепившимися у учащихся навыками и новыми требованиями, например при смене учителя, при переходе из начальных классов в среднее звено, при переходе в другую школу и т.д.;

- в методах обучения: руководящая роль учителя и развитие самостоятельности учащихся;

- между единым одинаковым темпом работы класса и большим различием в способностях и трудолюбии учащихся.

Не удовлетворяет и уравнительный подход, равнение на «среднего ученика». От этого больше всего страдают две категории школьников: «слабые», не поспевающие за общим продвижением класса и превращающиеся в отстающих, и «сильные», вынужденные топтаться на месте, не использующие всех своих возможностей. Именно активные формы обучения способствуют разрешению этих противоречий. Что же это такое?

Активные формы обучения – это такие формы обучения, которые стимулируют развитие мыслительных способностей учащихся, развитие интереса к учебной деятельности и творчества.

Активное обучение предполагает использование такой системы методов, которая направлена главным образом не на изложение преподавателем готовых знаний, их запоминание и воспроизведение, а на самостоятельное овладение учащимися знаниями и умениями в процессе активной мыслительной и практической деятельности, без которой нет движения вперед в овладении знаниями.

Активные формы обучения ставят ученика в новую позицию, когда он перестаёт быть «пассивным сосудом», который мы наполняем знаниями, и становится активным участником образовательного процесса. Раньше ученик полностью подчинялся учителю, теперь от него ждут активных действий, мыслей, идей и сомнений.

Активные формы обучения отнесены к классу образовательных технологий, обозначенных как «технологии модернизации обучения на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся».

Активные формы обучения включают в себя следующие технологии: технология проблемного обучения, технология проектного обучения, игровые технологии, интерактивные технологии.

1. Технология проблемного обучения – это такая форма обучения, в которой процесс познания учащихся приближается к поисковой, исследовательской деятельности. Успешность проблемного обучения обеспечивается совместными усилиями преподавателя и обучаемых.

Основной методический элемент проблемного обучения – создание

проблемной ситуации, при которой ученик встречает препятствие и не может простым путем приобрести новые знания и целесообразно их применить.

Цель создания проблемных ситуаций заключается в осознании и разрешении этих ситуаций в ходе совместной деятельности обучающихся и учителя, при оптимальной самостоятельности учеников и под общим направляющим руководством учителя, а так же в овладении учащимися в процессе такой деятельности знаниями и общими принципами решения проблемных задач.

Методические приемы создания проблемных ситуаций:

Учитель подводит школьников к противоречию и предлагает им самим найти способ его решения.

Излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос

( столкнуть разные мнения учеников вопросом или практическим заданием).

Предлагает классу рассмотреть явления с различных позиций

( например: командира, юриста, финансиста, педагога).

Побуждает обучаемых делать сравнения, обобщения, выводы их ситуации, сопоставлять факты ( побуждающий диалог).

Ставить конкретные вопросы:

( на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику рассуждения)

Определяет проблемные теоретические и практические задания

( например: исследовательские)

Формулирует проблемные задачи:

с недостаточным или избыточным исходным данным

с неопределенностью в постановке вопроса

с противоречивыми данными

Использование на уроках проблемной ситуаций позволяет управлять

мыслительной деятельностью учеников, что является необходимым условием

развития их умственных способностей, повышения познавательных

интересов в процессе овладения знаниями.

2. Технология проектного обучения представляет собой развитие идей проблемного обучения. Характерной особенностью проектной технологии является наличие значимой социальной или личной проблемы ученика, которая требует интегрированного знания, исследовательского поиска решений, проектной деятельности. Роль учителя - это роль куратора, советника, наставника, но не исполнителя.

Цель проектного обучения: овладеть общими умениями и навыками в процессе творческой самостоятельной работы, а также развить социальное сознание.

Метод проектов – это одна из личностно-ориентированных технологий, в основе которой лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и творческого мышлении, умения работать с информацией, работать в коллективе, владеть культурой коммуникации.

Типы проектов

По доминирующему в проекте методу:

1. Исследовательские.

2. Информационные.

3. Творческие.

4. Игровые.

5. Практические.

По количеству участников проектов, можно выделить проекты:

личностные;

парные;

групповые.

И наконец, по продолжительности проведения проекты могут быть:

Метод проектов способствует актуализации знаний, умений и навыков ребенка, их практическому применению во взаимодействии с окружающим; стимулирует потребность ребенка в самореализации, самовыражении, в творческой личностно и общественно значимой деятельности; реализует принцип сотрудничества детей и взрослых, позволяет сочетать коллективное и индивидуальное в педагогическом процессе; является технологией, обеспечивающей рост личности ребенка, позволяет фиксировать этот рост, вести ребенка по ступеням роста - от проекта к проекту.

3. Интерактивная технология - это такая организация процесса обучения, которая основана на прямом взаимодействии учащихся с окружающей информационной средой. Опыт учащегося – это центральный активатор учебного познания, учебное окружение выступает как реальность, в которой учащийся находит для себя область осваиваемого опыта.

Ведущий метод – общение. Организационная форма – обучение в содружестве, работа в парах, в группах, учебный диалог, учебная дискуссия.

Интерактивное обучение – это обучение, основанное на психологии человеческих взаимоотношений и взаимодействии. Интерактивные методы – способы усиленной целенаправленной деятельности педагога и учащихся по организации взаимодействия между собой и межсубъектного взаимодействия всех участников учебного процесса для создания оптимальных условий развития.

Ведущими признаками интерактивного взаимодействия являются:

Многоголосье.

Это возможность каждого участника педагогического процесса иметь свою индивидуальную точку зрения по любой рассматриваемой проблеме.

Диалог.

Диалогичность общения педагога и учащихся предполагает их умение слушать и слышать друг друга, внимательно относиться друг к другу, оказывать помощь в формировании своего видения проблемы, своего пути решения задачи.

Мыследеятельность.

Она заключается в организации активной мыслительной деятельности педагога и учащихся. Не трансляция педагогом в сознание учащихся готовых знаний, а организация их самостоятельной познавательной деятельности.

Смыслотворчество.

Это процесс осознанного создания учащимися и педагогом новых для себя смыслов по изучаемой проблеме. Это выражение своего индивидуального отношения к явлениям и предметам жизни.

Свобода выбора.

Создание ситуации успеха.

Ведущие условия для создания ситуации успеха – позитивное и оптимистичное оценивание учащихся.

Рефлексия.

Это самоанализ, самооценка участниками педагогического процесса своей деятельности, взаимодействия.

Использование технологии интерактивного обучения – необходимое условие оптимального развития и тех, кто учит, и тех, кто учится.

Я использую интерактивные методы для обучения младших школьников уже с первого класса. Это помогает мне сделать процесс обучения более осмысленным, логически завершенным, эмоционально положительно окрашенным, и как следствие – более эффективным. Использование интерактивных методов позволяет мне развивать у учащихся такие качества личности, как волю, активность, доброжелательность, умение взаимодействовать друг с другом, доказывать свое мнение и принимать мнение других.

Использование разных методов интерактивного обучения предполагает высокую активность учащихся. Применение этих методов позволяет мне добиться того, что каждый ученик на уроке имеет возможность высказаться, создаются благоприятные условия для диалога, мыслительной деятельности. Они позволяют каждому учащему свободно выбирать, ощущать успех, проводить рефлексию собственной деятельности.

4. Игровые технологии строятся как образование, охватывающее определенную часть учебного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. При этом игровой сюжет развивается параллельно основному содержанию обучения, помогает активизировать учебный процесс, усваивать ряд учебных элементов.

Педагогические игры - достаточно обширная группа методов и приемов организации педагогического процесса. Основное отличие педагогической игры от игры вообще состоит в том, что она обладает существенным признаком – четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом.

1. Педагогические игры достаточно разнообразны по:

- дидактическим целям;

- организационной структуре;

- возрастным возможностям их использования;

- специфике содержания.

2. По характеру педагогического процесса бывают:

- обучающие, тренировочные, контролирующие, обобщающие;

- познавательные, воспитательные, развивающие;

- репродуктивные, продуктивные, творческие;

- коммуникативные, диагностические, профориентационные и другие.

3. По характеру игровой методики делятся на:

- предметные, сюжетные, ролевые, деловые, имитационные, игры – драматизации.

4. По предметной области выделяют игры по всем школьным циклам.

Значение игры на уроках трудно переоценить. Здесь развивается кругозор ребенка, сообразительность. Игра дает возможность переключиться с одного вида деятельности на другой и тем самым снимать усталость, утомляемость. Игры своим содержанием, формой организации, правилами и результативностью способствуют формированию умений анализировать, сравнивать, сопоставлять. Это влияет на развитие внимания, наблюдательности, памяти, пространственных представлений, воображения.

Хорошо организованные игры имеют большой воспитывающий потенциал. Они помогают вырабатывать определенные качества личности: усидчивость, терпение, взаимоуважение, взаимопомощь, аккуратность. Все это вместе взятое и позволяет активизировать мышление, формировать устойчивый интерес к организованности (умению не только командовать, но и разумно подчиняться).

Систематическое использование игровой технологии позволяет формировать ключевые компетентности учебно-познавательной деятельности: способы организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки. По отношению к изучаемым объектам ученик овладевает креативными навыками: добыванием знаний непосредственно из окружающей действительности, владением приемами учебно-познавательных проблем, действий в нестандартных ситуациях.

Суммируя все, что было сказано об активных формах обучения, можно сделать следующие выводы:

Активные формы обеспечивают решение образовательных задач в разных аспектах:

Формирование положительной учебной мотивации.

Повышение познавательной активности учащихся.

Активное вовлечение обучающихся в образовательный процесс.

Стимулирование самостоятельной деятельности.

Развитие познавательных процессов - речи, памяти, мышления.

Эффективное усвоение большого объема учебной информации.

Развитие творческих способностей и нестандартности мышления.

Развитие коммуникативно-эмоциональной сферы личности обучающегося.

Раскрытие личностно-индивидуальных возможностей каждого учащегося и определение условий для их проявления и развития.

Развитие навыков самостоятельного умственного труда.

Развитие универсальных навыков.

Таким образом, применение активных форм обучения можно считать одним из основных путей формирования ключевых компетентностей современного выпускника начальной школы.

езультаты этого исследования подтолкнули российского педагога М Балабана сделать вывод: школа, независимо от того, в какой стране она находится , учит успешно только 1 из 10 учащихся. Как бы мы ни старались – обучаются успешно только 10%. Почему?

езультаты этого исследования подтолкнули российского педагога М Балабана сделать вывод: школа, независимо от того, в какой стране она находится , учит успешно только 1 из 10 учащихся. Как бы мы ни старались – обучаются успешно только 10%. Почему?