|

![]() Обсудить статью Обсудить статью

![]() Опубликовать свой материал Опубликовать свой материал

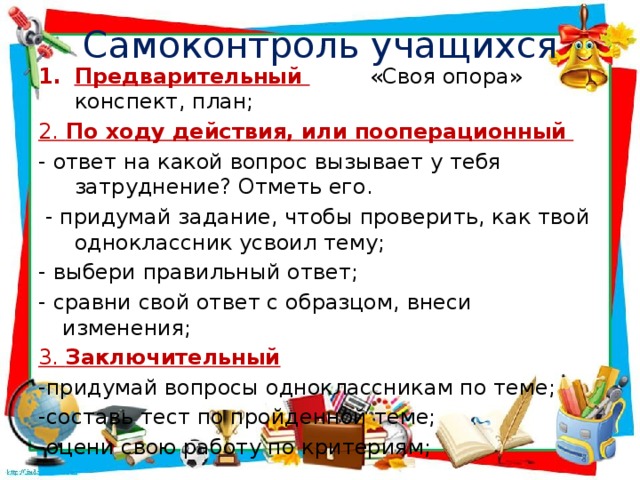

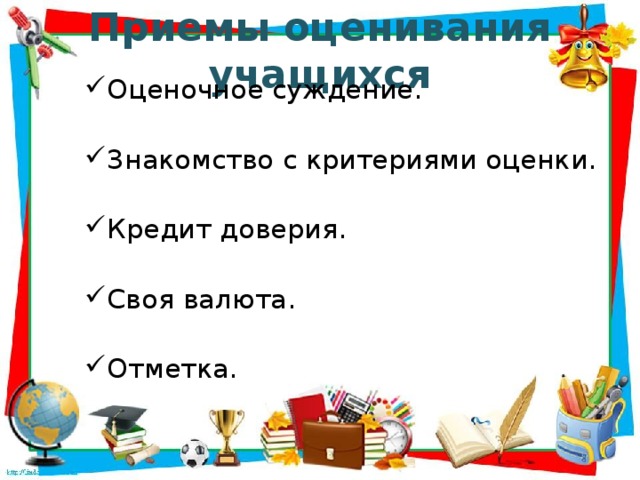

Самоконтроль ученика на уроке — что это? В педагогике и методике термин "самоконтроль" определяется по-разному. Но суть всех определений сводится к одному — это умение сопоставлять результат своего труда с эталоном. Самоконтроль ученика предполагает: умение оценивать свою работу адекватно; умение видеть свои ошибки и находить рациональные способы решения проблемы; умение изменять алгоритм своих действий, согласно изменившимся условиям; умение самостоятельно составлять проверочные задания, разрабатывать алгоритм проверочного действия. С точки зрения психологов, самоконтроль опирается на память и внимание, а важнейшую роль играет мышление. То есть, ученику нужно не просто запомнить, например, шаблон правильного решения, но и суметь объяснить порядок действий, доказать правильность выводов. Психологи и методисты выделяют три вида самоконтроля: Предварительный самоконтроль — самый сложный. Его осуществление возможно лишь когда ученика есть достаточный "багаж знаний", позволяющий ему оценить сложность поставленной задачи и дать оценку будущей деятельности, исходя из ее важности и сложности. Для выполнения каждого задания можно предложить уже готовый алгоритм. Например, при решении примеров по математике: Проверь, правильно ли ты списал пример. Правильно ли наметил порядок выполнения действий. Какое действие будет первым, почему? Проверь первое действие. Проверь второе действие. Проверь итоговый результат. Сравни с готовым ответом. На уроках русского языка учить детей вычленять отдельные этапы работы помогают диктанты. Например, дети написали диктант. Учитель собирает тетради, но не проверяет. Через 2-3 дня тетради раздаются вновь и предлагается проверить заново, учитывая только правильность написания слов. То есть, анализируются только орфограммы. Тетради вновь собираются и раздаются еще дня через два. Теперь анализируются только пунктограммы. Весь процесс можно завершить этапом взаимопроверки. Во-первых, это позволит ученику "свежим взглядом" просмотреть свою работу, а во-вторых, учит последовательности самопроверки. Примеры внедрения элементов самоконтроля в структуру современного урока Обучение самоконтролю не является разовой акцией. Это сложный процесс, которому учат в течение всех лет обучения. В идеале ребенок должен самостоятельно уметь выбирать эталон решения и составлять полноценный алгоритм выполнения задания, уметь вычленять в этом алгоритме самые трудные этапы и намечать пути самосовершенствования. Этапы обучения самоконтролю От наглядного, эмоционального — к умственному. То есть, изначально ученик должен видеть перед собой конечный результат. Данный период удобно внедрять уже в младшей школе. Например, на уроках математики можно предложить детям картинку веселого гномика, держащего в руках цифру "2". Далее предлагается ряд примеров, из которых необходимо выбрать только те, которые в результате дают искомую "двойку". Чем больше примеров найдено, тем веселее гномику. То есть, на подсознательном уровне фиксируется взаимосвязь: правильное решение = победа. На первых порах учитель сам предоставляет готовый эталон, образец, ученикам необходимо лишь сверить свои результаты. Лучше всего с этой задачей справляются разнообразные дидактические игры. Они, во-первых, оживляют процесс обучения, во-вторых, вводят элемент соревновательности. А самое главное — учат внимательности и скорости мышления. Вот несколько способов, которые вполне окажутся под силу самым маленьким ученикам: сверка с написанным образцом; проверка по словесной инструкции; проверка с помощью сигнальных карточек. От наглядного — к речевому. Теперь ученик, видя конечный результат, должен озвучить свою оценку. Насколько он был успешен в выполнении, все ли этапы работы выполнены, нужны ли были исправления и т.д. То есть, ребенок учится проговаривать свои выводы. Этот этап самоконтроля можно вводить уже во 2-3 классах, когда ребенок в состоянии логически изложить свои выводы. Варианты заданий: взаимопроверка в паре, группе; подбор нескольких способов решения и выделение самого оптимального с проговариванием обоснованности своего выбора). На уроках математики: мозаика или пазл. Лист бумаги разрезается на определенное количество прямоугольников. На них пишутся задания. Точно такой же лист с рисунком разграфить на такое же количество секторов. В каждом секторе пишется вариант правильного ответа. Дети решают задачи/примеры, выбирают правильные ответы — в итоге собирается рисунок. В старших классах вместо забавного рисунка подобным образом можно зашифровать цитату, фразу, правило и т.д. Приемы самоконтроля для данного этапа: Варианты: ![]()

Пример кластера Например, ученикам предлагается составить кластер для имени существительного. Дается только слово, на "лучах" схемы учащийся должен написать все признаки, по которым можно узнать имя существительное: вопросы "Кто? Что?", "обозначает предмет или лицо", категория одушевленности/неодушевленности, собственные/нарицательные, изменение по родам, изменение по падежам и т.д. Неплохо работает и обратный вариант — когда дается перечень признаков, а ученикам необходимо узнать обозначенный предмет. Например, на уроке литературы можно указать несколько характерных черт героя произведения, а ученики должны назвать имя этого героя. От внешнего — к внутреннему. Этот этап вводится, когда ученики уже в достаточной степени владеют речью и накопили опыт, позволяющий им проговаривать свои суждения, отстаивать свою точку зрения. Теперь внешняя речь перетекает во внутренний монолог. Как результат озвучивается лишь вывод, оценка своего труда. Это самый сложный этап, который подготавливает учеников к предварительному самоконтролю. Один из приемов, которые возможны: анонсированная контрольная. То есть ученикам заранее, недели за две, сообщается о проведении контрольной и дается перечень тем, которые будут затронуты в работе. Ученикам предстоит разработать план подготовки, вычленить из плана те пункты, которые представляют трудности для данного ученика (возможно, эту тему он пропустил) и далее — планомерна подготовка с решением подобных заданий. Главное, чтобы учитель постоянно контролировал эту подготовительную работу, а не пускал все на самотек, иначе смысл анонса теряется, а ученики, как всегда, кинутся готовиться в последний вечер перед контрольной. Обучение самоконтролю — это объемная, многоплановая и многоэтапная работа, стоящая перед современным учителем. И результат будет, если приемы самоконтроля будут использоваться регулярно, на каждом уроке, а не от случая к случаю. |