ТЕМА IV. «ФОРМЫ КАЛЕНДАРЕЙ ПРИРОДЫ И ДНЕВНИКОВ НАБЛЮДЕНИЙ, МЕТОДИКА ИХ ВЕДЕНИЯ В РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ

Цель: сформировать знания о значении и формах календарей природы и календарей погоды, дневников наблюдений, методике их ведения

Результат изучения темы: объясняет значение календарей природы и календарей погоды, дневников наблюдений, излагает методику их ведения. Описывает разные формы дневников наблюдений, календарей природы

Ключевые вопросы: значение календарей природы и дневников наблюдений, виды, методика ведения в разных возрастных группах

ЗНАЧЕНИЕ КАЛЕНДАРЕЙ ПРИРОДЫ

В процессе ознакомления детей с природой можно создавать и использовать самые различные модели. Одни из них являются календари природы - графические модели, которые отражают разнообразные, длительно происходящие явления и события в природе.

Ведение календарей природы имеет большое значение для экологического воспитания детей с двух точек зрения: сначала происходит его создание (моделирование явлений), затем - использование в учебном или в воспитательном процессе. Для развития детей важное значение имеет и знакомство с закономерно протекающими изменениями в природе: рост и развитие живых существ, сезонные изменения в природе. Ведя подобную работу, расширяется кругозор и представления детей, развиваются и уточняются представления о предметах и явлениях действительности, устанавливаются определенные логические связи и зависимости между ними, обогащается словарный запас, развивается наблюдательность и устойчивый познавательный интерес.

Работа с календарями природы имеет для детей в плане умственного воспитания большое значение: абстрагирует и наглядно демонстрирует закономерную связь природных объектов, связь причинно-следственного характера. А это дает возможность обобщенно познавать явления, способствует развитию не только наглядно-образного, но и логического мышления. Красочные картины природы в разное время года при умелом руководстве педагога становятся средством эстетического и нравственного воспитания: чувство прекрасного, у них развивается художественное восприятие действительности. Приучают детей к аккуратности и систематичности в работе. Немаловажное значение имеют и в патриотическом воспитании. Дети учатся любить и беречь родную природу, развивает чувство гордости за свой край. Можно выделить три типа календарей, имеющих широкое применение в учреждениях дошкольного образования и отражающих те явления природы, которые находятся в поле зрения детей и составляют содержание найболее частых наблюдений.

II. ВИДЫ КАЛЕНДАРЕЙ ПРИРОДЫ

1. Календари наблюдений за ростом и развитием живых существ.

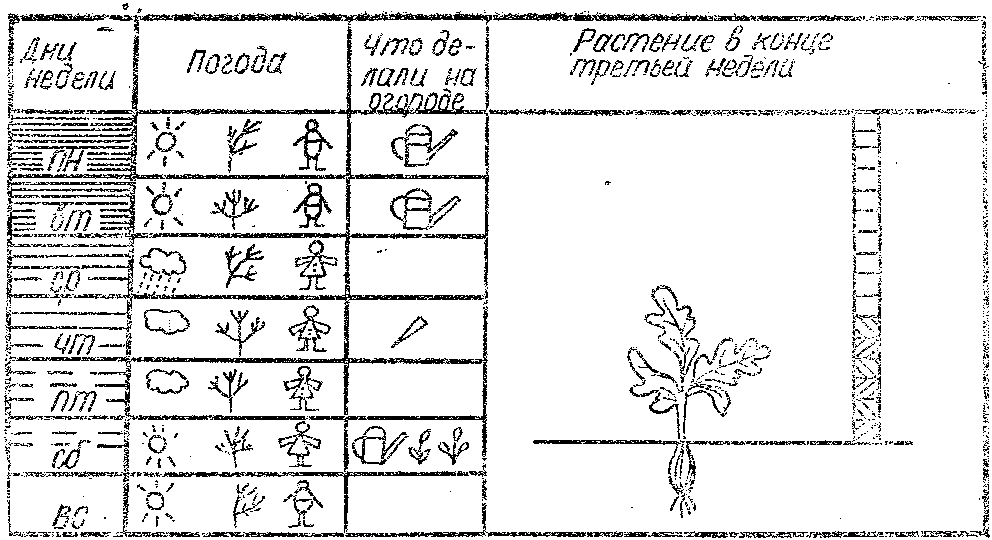

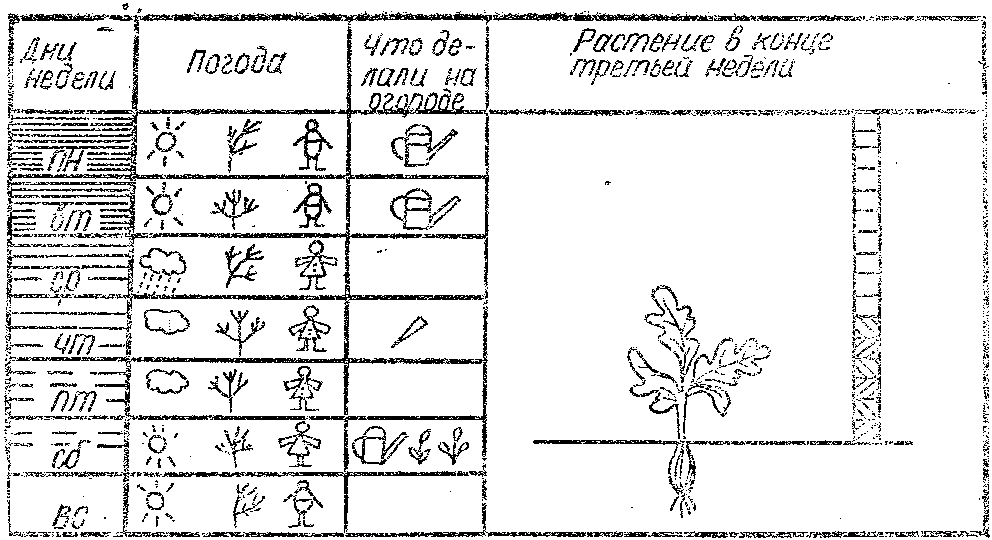

Проводя такую работу, можно наблюдать рост и развитие редиса, огурца, лука. Или животных – рост и развитие хомяка в старшей группе или развитие цыплят и их взаимоотношение с курицей в старшей группе (от 6 до 7 лет). Ведение такого календаря можно делать следующими способами. Рассмотрим их на примере наблюдений за ростом редиса (рис 1.1). Первые три графы заполняются ежедневно, дни недели закрашиваются разным цветом, погода и огородные работы фиксируются значками. В последней графе один раз в конце недели дается цветное изображение овоща, мерная полоска закрашивается по высоте растения.

Рис. 1.1 Календарь наблюдений за ростом редиса

Рис. 1.1 Календарь наблюдений за ростом редиса

Еще один способ заполнения – это календарь-ширма. Он отражает пространственно временные параметры роста и развития огородной культуры. Одноразовые еженедельные наблюдения и отметки (цветной рисунок) создают картину последовательных изменении подземной и надземной частей растения. Одновременная запись погоды, трудовых операций дает представление (хотя и неполное) об условиях, в которых развивается овощная культура. Графа «время», например, показывает, сколько недель длится развитие корнеплода. Аналогичным образом можно моделировать процесс роста и развития любого растения (грунтового или комнатного), выращиваемого вегетативным способом или из семян, но имеющего относительно быстрый рост и непродолжительный период развития.

Таким образом, страницы календаря соединяются в ширму. На трех страницах изображен последовательный рост редиса за три недели

Календарь наблюдение за ростом и развитием животного

Фиксировать изменения растущих растений значительно проще, чем изменений молодых животных. Это объясняется тем, что последние обладают поведением и поэтому во время роста и развития приобретают не только новые внешние черты, но и новые моменты в поведении. Например, только что родившийся хомячок маленький, голый, розовый, малоподвижный, в основном лежит. Со временем он покрывается шерстью, открывает глаза, начинает подниматься на ножки, перемещаться в пространстве гнезда. Далее, по мере его роста, изменения, характеризующие развитие, проявляются главным образом в поведении: он становится шустрым - бегает, лазает, все грызет, играет, вертится в колесе, борется с другими молодыми хомячками, убегает от них или догоняет их.

Именно поведение отличает молодые особи от взрослой мамы, образ жизни которой совсем иной - она продолжает кормить молоком и охранять потомство, заботится о нем. Создание модели развития млекопитающего на примере хомяков - это интересный для детей процесс, который лучше осуществлять с помощью готовых картинок. Особенно это важно в первые десять дней после рождения маленьких хомячков из-за скрытого образа их жизни и невозможности наблюдения за гнездом. Картинки в этом случае дополняют и иллюстрируют рассказ воспитателя о том, что происходит в домике, как выглядят и растут хомячки, как мама заботится о них.

Набор картинок включает следующие моменты:

2-3 новорожденных детеныша лежат в гнезде;

мать лежит в гнезде, детеныши ее сосут;

хомяки недельного возраста (начали покрываться шерстью, открывать глаза, вставать на ножки) находятся в гнезде;

малыши двухнедельного возраста начали выходить из домика, но мать затаскивает их в гнездо, беспокоится, охраняет;

трехнедельные хомяки пытаются есть сами корм, обследуют ближайшее пространство;

четырехнедельные хомяки бегают друг за другом, залезают на домик, в колесо, борются, играют.

Моделирование роста и развития хомяков можно осуществить на 4 страницах белой плотной бумаги альбомного размера, каждая из которых соответствует одной неделе развития животных. Внизу 2-4-й страниц - полоска "неделя", которую дети раскрашивают в соответствующие цвета или делают аппликацию цветных квадратиков. Оставшаяся часть страницы заполняется готовыми картинками, на которых изображены маленькие животные (их состояние и поведение соответствуют возрасту). Картинки можно вставить в прорези или временно прикрепить каким-либо другим способом. В итоге получается календарь роста и развития детенышей, который по сути является моделью, отражающей с помощью картинок морфофункциональные изменения животного организма в процессе онтогенеза.

Фиксировать изменения растущих растений значительно проще, чем изменений молодых животных. Это объясняется тем, что последние обладают поведением и поэтому во время роста и развития приобретают не только новые внешние черты, но и новые моменты в поведении. Графическая модель роста и развития животного должна отражать изменения не только внешнего облика (строение), но и двигательную активность (поведение), меняющиеся условия внешней среды. Под двигательной активностью следует понимать, как перемещается животное в пространстве (ходьба, бег, прыжки), как добывает пищу, каковы действия, направленные на установление взаимоотношений с сородичами и с другими живыми существами. Таким образом, содержание графической модели этого типа более обширно. Поэтому запись поведения животных представляет некоторую сложность. Это связано с поиском адекватных и понятных значков-символов.

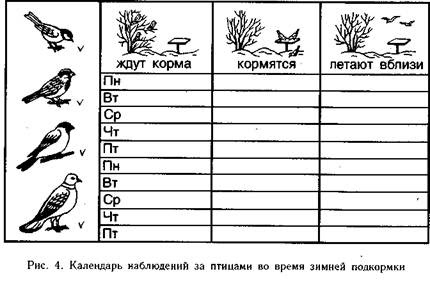

2. Календарь наблюдений за птицами.

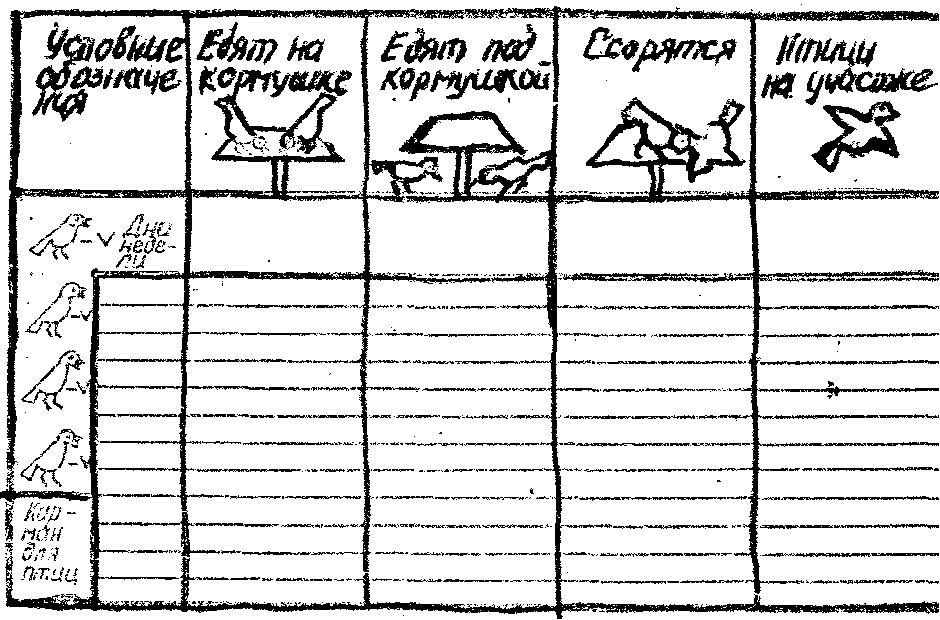

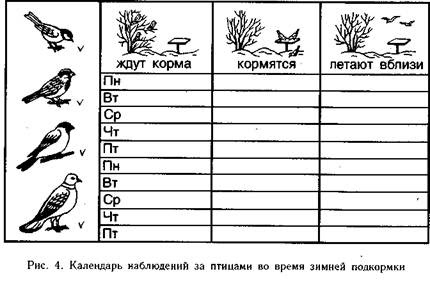

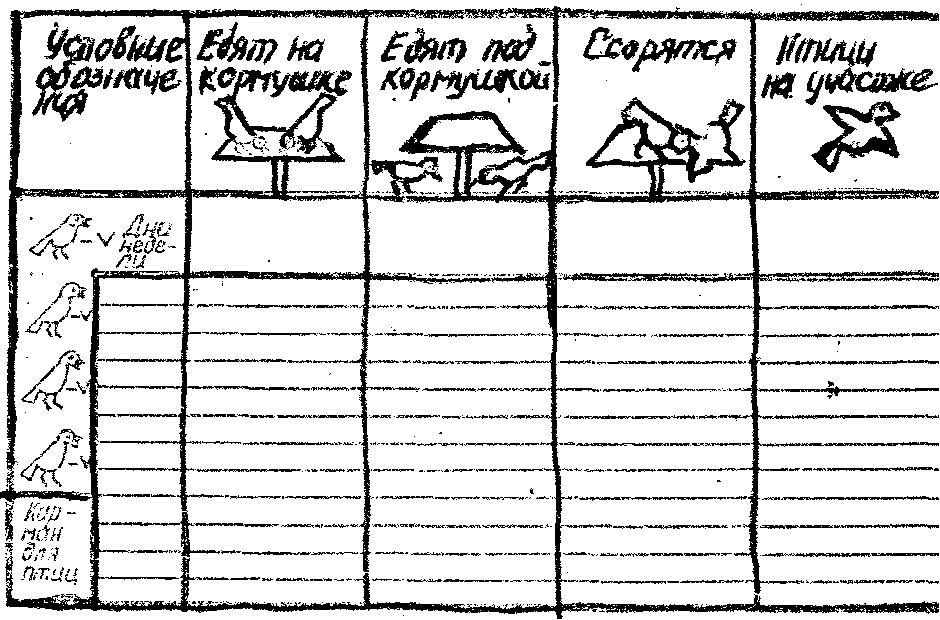

Этот календарь, как и другие, является моделью. Он имеет три постепенно усложняющиеся модификации: для младшего и среднего возраста, для старшей группы. (рис. 1.2,1.3, 1.4, 1.5)

Рис. 1.2. Календарь наблюдений за птицами в младшей группе

Р ис.1.3. Календарь наблюдения за птицами (младшая и средняя группа).

ис.1.3. Календарь наблюдения за птицами (младшая и средняя группа).

Рис.1.4. Календарь наблюдения за птицами (младшая и средняя группа).

Календарь для детей младшего и старшего дошкольного возраста (верхняя часть) заполняется карточками с изображениями птиц, прилетающих на кормушку. Наблюдения этим способом производятся каждый день заново, и никакие пометки («следы») не ставятся. Календарь старшей и подготовительной группы, (нижняя часть) заполняется иначе: ежедневно в полосках соответствующего дня проставляются цветные пометки - «галочки» (символическое изображение птиц, которые остаются в календарях как следы наблюдений).

Различаются календари не только записью наблюдений, но и своим содержанием. Объем моделируемого содержания для детей старшего дошкольного возраста более значителен: учитывается время (за единицу берется неделя, разделенная на дни), некоторые особенности поведения птиц на кормушке (кто ожидает корма, кто ест на кормушке, а кто под ней, кто летает над участком и следит за птичьим обедом), погода, ассортимент кормов, т.е. все, что в комплексе составляет внешние условия, на фоне которых происходят наблюдения за птицами В календаре подготовительной к школе группы можно фиксировать погоду и состав корма. Ведение календаря наблюдений за птицами дает ребятам возможность познакомиться с зимующими птицами, проследить динамику изменений в осенне-весенние птичьи миграции.

Дети младшего дошкольного возраста, работая с таким календарем, получают первые впечатления о видовом различии птиц. Например, отыскивая карточки с изображением птиц, разумеется, с помощью воспитателя, дети имеют возможность сопоставлять картинки с образами, полученными во время наблюдений. Такая работа в течение двух недель уже дает отчетливые представления, которые легко соотносятся со словесными обозначениями (названия птиц, определение их величины, окраски). Старшие ребята не только закрепляют свои представления (дети должны знать особенности поведения птиц - где кормятся, кого боятся). Кроме того, работа с календарем в старшей группе, соединяя в себе символический способ фиксации наблюдений - это практическое средство формирования логической формы мышления. Отбирая карточки (в течение двух недель) с изображением виденных на участке птиц, расставляя их по соответствующим графам, а затем, переводя полученные ситуации в символическое изображение, дети обучаются одновременно умению последовательно соотносить образы и объекты.

3. Календарь наблюдения за сезонными изменениями в природе.

Такой календарь отражает состояние природы (неживой, растительного и животного мира) в ту неделю, когда происходят ежедневные наблюдения (рис.1.5). Заполнение страницы календаря, то есть фиксация наблюдений, неотъемлемая часть "недельной методики" ознакомления детей с сезонными явлениями природы.

Рис. 1.6. Образец заполнения календаря (на примере наблюдений, проводимых в последнюю неделю октября)

Страница календаря рассчитана на всю неделю наблюдений, имеет следующие параметры: время представлено условным "месяцем" с четырьмя полными неделями по семь дней; неживая природа представлена графой "погода" семью окошечками на каждый день той недели (оптимально: второй или третьей), когда происходят наблюдения. Дни недели закрашиваются разным цветом. Погода фиксируется значками ежедневно. Состояние живой природы - это большая неразделенная часть страницы, на которой изображаются в виде рисунка растительность (одно-два дерева, куст), покров земли и животные (главным образом, птицы и насекомые), которых можно увидеть в это время.

Эту страницу желательно изобразить цветным рисунком. Еще один пример ведения календаря, это календарь-ширма (рис.1.6), где на трех страницах изображены сезонные изменения в природе, например, осенью.

Рис. 1.7. Календарь-ширма заполненные страницы «Календаря

наблюдений за сезонными явлениями природы» (на примере осени)

Такой календарь имеет три графы: «Недели», «Погода», «Живая природа». Первая графа разделена на четыре вертикальные полоски, обозначающие недели месяца, Для наблюдений можно выбрать любую, из них, но лучше вторую или третью. Таким образом, из четырех представленных в календаре недель заполняется лишь одна. Это дает возможность показатъ детям, сколько дней в месяце велись наблюдения, когда они проходили и когда возобновятся снова. Заполнение календаря, т.е. собственно моделирование, производится значками и рисунком в полном соответствии с наблюдениями. Ежедневно после прогулки, во время которой дети наблюдали за природой, они под руководством воспитателя закрашивают клетку дня недели и в соответствующем окошечке значками изображают погоду.

В середине недели после рассматривания покрова земли, дерева и куста, которые выбраны для отображения в календаре, дошкольники рисуют их в графе "Живая природа".

В конце недели, после специального наблюдения за птицами, насекомыми и другими сезонно появляющимися животными, дети изображают их значками или рисунками в графе "Живая природа", т.е. дополняют имеющийся пейзаж. В итоге заполненная страница календаря имеет: раскрашенные клетки дней одной недели (столбики трех недель остаются белыми), заполненные значками окошечки "погоды", рисунок-пейзаж с изображением дерева, куста, покрова земли и каких-либо животных - все соответствует конкретному моменту состояния природы. Работа воспитателя строится с учетом конкретного содержания календаря, задач обобщения. Он должен сначала обучить детей читать календарь, т. е. определять смысловое содержание по представленному наглядно символическому обозначению, умению правильно ориентироваться на его плоскости; направить внимание ребят на выявление закономерностей изменении в природе. С помощью вопросов педагог организует и направляет ход рассуждений детей, подводит их выделению среди множества конкретных представлений смыслового стержня. Вот почему именно вопросы воспитателя при обсуждении календаря мы рассматриваем как средство становления и активизации логического мышления детей. Разница между вопросами, по которым педагог ведет объяснение, составляющими, с одной стороны, суть словесно-логической схемы, а с другой - предназначенными для обсуждения календаря, состоит в том, что последние способствуют актуализации, систематизации и обобщению уже имеющихся представлений, в то время как первые предназначены для получения начальной информации о предметах.

Аналогичные календари целесообразно использовать при наблюдении любых длительных закономерно протекающих явлении в природе. С педагогической точки зрения модель-календарь, отражающий. любые из развивающихся явлений или событий природы, следует рассматривать как наглядное пособие, созданное при деятельном участии детей на основе их собственных впечатлений.

В настоящее время разработана целая система самых разных календарей – плоских и объемных, цельных и состоящих из отдельных частей. Эти наглядные пособия многофункциональны и могут рассматриваться как модели живых объектов, использоваться в театрализованных представлениях и, наконец, просто украшать помещения. Календари природы дополняются альбомами для фиксации природных явлений, что позволяет детям сравнивать погодные условия в течение сезона. Сюда же помещаются и рисунки детей. Например, для младшей и средней группы календарь природы оформлен в виде пирамиды, состоящей из нескольких съемных блоков. Дети подбирают картинки таким образом, чтобы каждая из граней пирамиды отражала особенности природных явлений определенного сезона и одежды людей.

В старшей группе календари природы становятся более сложными: сезонные явления природы, состояния погоды даются в них более подробно, с помощью условных знаков. При этом календари используются не только для фиксации наблюдений, но и для развития у детей умения их «читать». Форма календарей также может быть разной. Календарь в виде круга, сделанного из плотного материала и разделенного на части, удобен для раскладывания на столе или на полу. Каждый месяц в таком календаре представлен отдельным сектором. Календарь в виде пирамиды-гриба дает возможность помещать различные картинки как на самой пирамиде, так и на «ножке гриба». Комбинированный календарь в возрасте от 6 до 7 лет включает настенный календарь-круг с указанием месяцев (даются как обычные, так и народные названия) и объемный календарь со ступеньками, в нижней части которого прикрепляется лента погоды, а в верхней размещаются веселые человечки - дни недели. Календарь может быть сделан и виде настоящей лесенки, с объемными фигурками, отражающими различные природные изменения. Дни недели в этом случае символизируют разноцветные цилиндры-коробочки, на которые выставляются карточки с указанием даты. Написанное на карточке название месяца закрепляется на вершине лесенки. На ступеньках выставляются фигурки-символы, характеризующие состояние природных объектов в данное время, и карточки погоды

III. МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С КАЛЕНДАРЯМИ ПРИРОДЫ В УЧРЕЖДЕНИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Как показывает практика дошкольного воспитания - познание закономерностей сезонных изменений сопряжено с рядом трудностей. Это относится, прежде всего, не к усвоению характерных признаков сезонов, а к пониманию процесса постепенного нарастания этих признаков и качественных изменений при переходе от одного сезона к другому. Отсутствие резкой видимой границы между временами года создает у детей обманчивое представление о постоянстве окружающей среды. В конце осени, например, ребята забывают, что в ее начале было тепло, было много цветов и зелени. Дети без помощи взрослого не улавливают логику закономерных изменений. Другая трудность связана со скачкообразностью и резкими изменениями погоды (например, оттепели зимой). Все это затрудняет последовательное накапливание представлений о плавном течении времен года.

Знакомство с явлениями природы начинается в младшем дошкольном возрасте. Основная форма работы - систематические наблюдения в повседневной ной жизни и целевые наблюдения. Важно, чтобы с явлениями каждого периода дети знакомились неоднократно. С этой целью воспитатель проводит ряд наблюдений в начале и конце сезона и планирует одну неделю ежедневных наблюдений в разгар сезона. Методика работы с детьми соответcтвует возрастным особенностям. С малышами педагог наблюдает каждое явление отдельно (например, только дождливую погоду или только листопад). С детьми средней группы уже можно одновременно наблюдать два-три явления (ветреную и дождливую погоду или расцвечивание листьев на кустах и деревьях и их опадание при порыве ветра). Восприятие природы должно вызывать яркие эмоциональные впечатления. Детям интересно смотреть и слушать, как шуршат и развеваются бумажные ленты на ветру, как летит подхваченная им пушинка или крутится разноцветная вертушка. Чтобы восприятие явления было образным, желательно читать детям выдержки из литературных произведений. Например, наблюдая за первым снегом можно прочитать стихотворение Е. Тургенева «Первый снег» или И. Сурикова «Зима». Слова воспитателя должны способствовать формированию представлений не только о явлении, как о таковом, но и о его сезонном характере. Например, при повторных наблюдениях снегопада педагог говорит: «Опять идет снег. Посмотрите, как большие снежинки тихо кружатся и падают на землю. Снег всегда идет зимой». Или рассматривая с малышами березку в осеннем уборе воспитатель сообщает: «Посмотрите на березку, листики на ней все желтые, она как будто надела желтое платьице. Так всегда бывает осенью». Для уточнения и закрепления складывающихся представлений в уголке природы, необходимо иметь календарь-картинку «Какая сегодня погода». Для этого следует заготовить набор цветных картинок, однотипных по оформлению. Поэтому их лучше нарисовать, чем подбирать из журналов. Содержание их отражает основное состояния растительного мира для каждого сезона отдельно. Например, для осени может быть набор из следующих картинок: тихая солнечная погода, желтеющие деревья; пасмурная погода в начале осени; дождь, на траве лежат опавшие листья; порыв ветра, листопад; пасмурная погода, почти голые деревья. Набор картинок в таком объеме подходит для второй младшей группы.

Для средней группы их количество можно увеличить – добавить изображения новых состояний погоды в разные периоды сезона. Целесообразно также иметь набор картинок, изображающих мальчика и девочку, одетых по сезону. Это поможет показать, тепло или холодно на улице. Работа с календарем проводится всякий раз после наблюдения. Возвращаясь с прогулки, дети вместе с воспитателем отыскивают картинку с изображением соответствующей погоды и выставляют ее на подставку. В средней группе при переменной погоде можно выставить две картинки (например, пасмурная и дождливая погода). Кроме того, в этой группе следует выставлять картинку с изображением мальчика и девочки, одетых так же, как были одеты дети на прогулке. В те дни, когда наблюдения не проводятся, Наглядные пособия должно быть убрано.

Формирование представлений о закономерности сезонных изменений в старшем дошкольном возрасте строится на базе конкретных знаний, полученных в предыдущие годы. Дети шестого и седьмого года жизни должны понимать, что осень - это не только прохладная дождливая погода, желтеющие и опадающие листья, но и такое время года, когда постепенно все меняется: растения, образ жизни животных, укорачиваются дни и т.д. Формирование представлений о временах года у детей старшего дошкольного возраста возможно с помощью календаря-ширмы. Для формирования умения заполнять календарь, т.е. фиксировать результаты своих наблюдений, а также умения его читать (рассказывать о наблюдениях по календарю), важно, чтобы условные обозначения были просты и понятны детям. Наиболее подходящими могут быть следующие обозначения: дни недели - разным цветом (например, понедельник - фиолетовым, вторник - синим, среда - голубым, четверг - зеленым, пятница - желтым, суббота - оранжевым, воскресенье - красным); погоду - значками натуралистического характера (например, ветер - дерево, наклонившееся в сторону, снег графическое изображение снежинок и т. д,). Особо следует остановиться на обозначении степени тепла и холода: это схематическая фигура ребенка, по-разному одетого, в трусах, в платье, в пальто (куртку), в шубе. Дошкольникам такие значки понятны, так как они соответствуют их одежде во время прогулки.

Графа «Живая природа» заполняется рисунком с изображением растений (дерево, куст, трава, цветы), животных (птицы, насекомые и пр.), встречающихся на участке и в ближайшем окружении. Если детям трудно изображать птиц так, чтобы они различались по видам, рисунок можно заменить «галочкой» того или иного цвета, например, воробей - коричневая «галочка», голубь - синяя, синица - желтая, снегирь красная и т. д.

IV. НЕДЕЛЬНАЯ МЕТОДИКА ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДЕТЕЙ С СЕЗОННЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ ПРИРОДЫ (по Николаевой С.Н.)

Каждое время года прекрасно и отмечено таинством закономерных проявлений жизни: нежное весеннее возрождение и красочное осеннее увядание, зимняя дремота природы под снегом и буйное поспевание семян и плодов в пышной летней зелени. Ребенку, который является свидетелем сезонных изменений природы, но не всегда способен их самостоятельно заметить, надо показать все - и чарующие пейзажи, и закономерную последовательность роста и развития всего живого, зависимость его состояний от сезонно меняющихся факторов внешней среды.

Большими педагогическими возможностями обладает недельная методика ознакомления детей с сезонами. Она заключается в следующем: одну неделю каждого месяца - вторую или третью - во всех группах детского сада планируются: а) ежедневное наблюдение за погодой; б) рассматривание растительности (деревьев, кустарников) и покрова земли (в середине недели); поиск животных и наблюдения за ними (в конце недели), которых можно встретить в данный момент сезона на участке и в округе детского сада; в) ежедневная работа с календарем.

Таким образом, основу этой методики составляют ежемесячно повторяющиеся недельные циклы наблюдений за комплексом сезонных явлений природы - явлений растительного, животного мира и неживой природы.

Наблюдая за погодой, дети учатся выделять отдельные явления (светит солнце, идет дождь или снег, дует ветер и др.), степень их интенсивности и другие характеристики (солнце яркое или тусклое, греет сильно или слабо, дождь мелкий, моросящий или крупный, проливной, ливень, прямой или косой, ветер слабый или сильный, ураган и т.д.). Дети наблюдают не только сами явления погоды, но и их влияние на окружающие предметы: от дождя появляются лужи, асфальт становится мокрый, темный, блестящий, листья на деревьях сверкают; ветер качает ветки, белье на веревке; солнце делает все предметы яркими, дает от них тень и т.д.

Наблюдения за погодой включают три параметра: определение состояния неба и осадков, наличие или отсутствие ветра, степень тепла и холода. Небо может быть голубым, чистым, на нем может ярко светить солнце, но оно может быть белым или серым, облачным, темным с грозовой тучей. Могут идти дождь или снег, может сверкнуть молния, появиться радуга.

Ветер - это перемещение воздуха в пространстве, ветер невидим. Его можно ощутить кожей, почувствовать телом (продувает насквозь), заметить по изменениям других предметов (качаются ветки деревьев, наклоняются в одну сторону, развеваются волосы, летит пыль, мусор и др.).

Степень тепла и холода определяется градусником, однако дошкольникам, еще незнакомым с этим прибором, лучше обнаружить ее по собственной одежде, которая всегда подбирается по состоянию погоды. Можно выделить несколько отчетливых температурных градаций, которым соответствуют определенная одежда и словесное обозначение. Например, жарко - на детях сарафаны, легкие платья, трусики и майки; тепло - на девочках платья с длинным рукавом, кофточки, на мальчиках пиджачки, ветровки; холодно - дошкольники гуляют в демисезонной одежде (куртки, легкие комбинезоны, пальто); очень холодно (мороз) - дети в зимней одежде (шубы, пуховики, теплые пальто, комбинезоны, меховые шапки). Такая градация доступна детям: они постоянно проживают ее - сами одеваются на прогулку, раздеваются, возвращаясь в помещение.

Таким образом, наблюдение за погодой включает три компонента (небо, ветер, степень тепла или холода), по которым определяется общее ее состояние: облачная, дождливая или ясная, солнечная; ветреная или тихая; жаркая, теплая, холодная или морозная.

Ежедневные наблюдения за погодой по всем ее компонентам должны быть организованы живо, разнообразно, чтобы активность детей не снижалась, а интерес возрастал. Этому может способствовать постоянное изменение приемов, с помощью которых осуществляется наблюдение. Можно использовать, например, такую последовательность приемов.

Понедельник - наблюдения только начинаются после трехнедельного перерыва, поэтому основной прием - вопросы воспитателя к детям ("Какого цвета небо? Что на нем есть?" И т.д.).

Вторник - дети помнят, как они вчера наблюдали за погодой, поэтому воспитатель в качестве главного приема может использовать сравнение ("Посмотрите на небо. Оно такое же, как вчера, или другое? Оно такого же цвета или другого?").

Среда - воспитатель, чтобы у детей не пропал интерес на третий день наблюдений за погодой, использует игровые приемы: выносит на улицу куклу, мишку, любого другого персонажа любимого детьми, просит детей рассказать ему о погоде (по той же схеме). Использует разные предметы для определения ветра (ленточки, ветряки), игровые действия (подставили ладошки солнцу, спрятали их и др.). Может включить загадки описания, короткие стихи.

Четверг - воспитатель меняет тактику: в присутствии всех детей на прогулке дает поручение двум-трем ребятам самим понаблюдать за погодой, а потом рассказать всем. В конце прогулки все слушают рассказ детей, "контролируют" и корректируют его.

Пятница - воспитатель может "случайно забыть" о наблюдении погоды, "вспомнив" об этом, когда все вернутся с прогулки в раздевалку: "Мы же с вами не понаблюдали за погодой! Может быть, кто-нибудь из вас заметил, какая сегодня погода?" Прием рассчитан на то, что за четыре предшествующих дня самостоятельность детей в этих наблюдениях повысилась, они смогли сами заметить погодные явления.

Суббота и воскресенье - старшим дошкольникам дается домашнее задание: наблюдать погоду в выходные дни, запомнить ее или зарисовать значками, чтобы в понедельник сообщить всем, последний раз отметить ее в календаре природы.

В середине недели к наблюдениям погоды присоединяется рассматривание растений и покрова земли, их сезонного состояния. Воспитатель выбирает одно листопадное дерево, которое дети тщательно рассматривают, выделяя следующие моменты: есть ли на нем листья или нет; их много или мало; где их больше - на дереве или под ним; какого цвета листья на дереве, а какого под ним. В заключение сам делает вывод: "Сейчас осень, октябрь - самый разгар сезона. В это время наша береза выглядит так: листья ярко-желтые, но их на дереве немного, они опали, лежат на земле. Осенью всегда так бывает".

Воспитатель бегло осматривает с детьми и другие деревья, кустарники, их сезонное состояние. Отмечает красоту пейзажа, предлагает полюбоваться им. Подробное рассматривание одного дерева важно потому, что оно из месяца в месяц изображается в календаре природы: по рисункам дети видят все последовательные изменения в состоянии растений в разные времена года.

В эту неделю воспитатель обращает внимание детей на покров земли - он всегда имеет сезонный облик. Осенью уменьшается количество цветущих растений, трава вянет и жухнет, земля оголяется, покрывается опадающими листьями, появляется слякоть. Зимой земля однообразна - покрыта снегом, в некоторых местах льдом. Меняется лишь толщина снежного покрова, поэтому ее надо замерять снегомером - специальной палкой в 1,5 метра длиной с условными делениями. Детям интересно измерять глубину снега на участке, возле забора, где его наметает ветер, на дорожке и в сугробе. Главный замер, который будет представлен в календаре природы, делается там, где не ходят люди, а снег не счищают. Зимние месяцы отличаются друг от друга фактически лишь толщиной снежного покрова: в декабре его немного, в январе больше, а в феврале очень много.

Весной покров земли иной: сначала тают снег и лед, появляются проталины, затем постепенно оживает растительность, появляются первоцветы, зелень. Цветы весной и летом растут последовательно, каждый в свое время, поэтому покров земли ежемесячно имеет свои особенности. Все это нужно изобразить в календаре природы, показать особенности данного месяца и сезона.

В конце недели (четверг, пятница) воспитатель организует наблюдения за животными участка детского сада и ближайшего природного окружения: насекомыми, птицами, лягушками, ящерицами. Особенно интересны насекомые, поведение которых имеет ярко выраженный сезонный характер: когда тепло, порхают бабочки, летают мухи, шмели, комары; и, наоборот, они исчезают в холодный осенний и зимний период. В начале осени, пока тепло, их можно видеть активными, при похолодании - обнаружить лишь в местах застаивания. Там, где много птиц, осенью и весной можно заметить смену их состава, что также является ярким признаком того или другого сезона. Животных, которых дети сумели заметить, необходимо изобразить в календаре природы.

Таким образом, одна неделя каждого месяца, насыщенная разнообразными наблюдениями за погодой, растениями и животными, позволяет сформировать у детей конкретные и отчетливые представления о разных периодах всех сезонов, о закономерности постепенного преобразования природы в течение года, о зависимости состояния растительного и животного мира от факторов неживой природы.[1]

Вопросы для самоконтроля знаний

Раскройте значение ведения календарей природы для экологического воспитания детей

Перечислите виды календарей природы, укажите их возрастную адресованность.

Почему фиксировать изменения растущих растений в календаре наблюдений за ростом и развитием живых существ значительно проще, чем изменений молодых животных?

Приведите примеры создания модели развития млекопитающего на примере хомяков.

Чем отличается календарь наблюдений за птицами для детей разных возрастных групп?

Раскройте содержание ведения календаря наблюдения за сезонными изменениями в природе

Раскройте недельную методику ознакомления детей с сезонными изменениями в природе (по Николаевой С.Н.)

Литература:

Николаева, С. Н. Методика экологического воспитания дошкольников Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений. - 2-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2001.- 184 с.

Серебрякова Т.А. С325 Теория и методика экологического образования детей дошкольного возраста : учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / Т. А. Серебрякова. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : Издательский центр «Академия», 2013. — 224 с. — (Сер. Бакалавриат).

Рис. 1.1 Календарь наблюдений за ростом редиса

Рис. 1.1 Календарь наблюдений за ростом редиса

ис.1.3. Календарь наблюдения за птицами (младшая и средняя группа).

ис.1.3. Календарь наблюдения за птицами (младшая и средняя группа).