В работе изложено краткое описание истории различных видов глиняных игрушек, а также рекомендации по их самостоятельному изготовлению и декорированию. Имеющиеся в приложениях материалы помогут организовать работу учащихся в увлекательной и познавательной форме.

Данная разработка призвана оказать помощь педагогам общего среднего, профессионально-технического и дополнительного образования, а также всем тем, кому интересна история славянского народного декоративно-прикладного творчества и этнографии.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 4

ИГРУШКИ НЕ ПРОСТЫЕ – ГЛИНЯНЫЕ, РАСПИСНЫЕ 6

ПОЧЕМУ НАРОД СОЗДАЛ ГЛИНЯНУЮ ИГРУШКУ? 11

РОЖДЕНИЕ ИГРУШКИ 12

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 17

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 18

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 19

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 20

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 21

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 22

ВВЕДЕНИЕ

Испокон века, к чему бы ни прикасались

руки умельцев - к дереву или глине, металлу или

ткани, - они одухотворяли материал мотивами

реальности или фантазии, которыми их

питала родная природа.

Т.С. Дунашова,

мастер художественной керамики.

Как известно, глина – один из самых древних материалов, освоенных человеком. Древние глиняные статуэтки, изразцы, архитектурные облицовки, полихромные статуи, всевозможные сосуды – всё говорит о высоком развитии искусства глины в истории человеческой цивилизации.

Искусство глиняной игрушки – одно из древнейших. Детям близки и понятны игрушечные звери, птицы. Место и значение народной глиняной игрушки в системе эстетического воспитания детей обусловлено её художественными достоинствами. В каждом селе или городе, где живут мастера – игрушечники, педагоги стараются познакомить детей с глиняной игрушкой, вызвать у них интерес к процессу её изготовления и особенностям росписи. Поэтому игрушка становится не только объектом визуального восприятия, но и практической деятельности.

Актуальность данной работы состоит в создании микроклимата доброжелательности в детском коллективе через прикосновение к народным ремёслам, и духовным традициям. Целью работы является приобщение детей к миру прикладного творчества через привитие практических навыков работы с глиной, а также знакомство с истоками данного народного ремесла.

Лепка, используемая в керамике, в силу своей специфики и необходимости, создания объёмного изображения в большей мере способствует развитию зрительного восприятия, памяти, образного мышления, совершенствует природное осязание обеих рук, позволяет лучше координировать движения и ориентироваться в пространстве, способствует усвоению целого ряда математических представлений.

Становится необходимым вовлечение ребёнка в прикладное творчество, посредством которого развиваются художественный, эстетический вкус. Детей учат видеть красоту мира и природы и, что самое главное, творить эту красоту своими руками.

Данная разработка предназначена для решения ряда задач, среди которых можно выделить:

Обучающие:

изучить историю развития глиняной игрушки, как части гончарного производства;

обучить основам композиции и цветоведения;

освоить народные орнаменты, применяемые при росписи игрушек и уяснить их смысловое значение;

изготовить глиняную игрушку в определённой технике лепки.

Развивающие:

развивать мелкую моторику рук и глазомер;

содействовать развитию художественного вкуса;

создать условия для развития способности самостоятельного образного мышления.

Воспитательные:

воспитывать собранность и аккуратность при выполнении работы;

воспитывать уважительное отношение к труду;

формировать интерес к истории развития гончарного искусства.

Детское сердце чутко к призыву творить Красоту, важно только, чтобы за призывами следовал труд. А так как первые самостоятельные шаги в творчестве для ребёнка нелегки, то от него потребуется немалое терпение, усидчивость, трудолюбие - те качества, которые будут развиваться в процессе занятий прикладным творчеством.

ИГРУШКИ НЕ ПРОСТЫЕ – ГЛИНЯНЫЕ, РАСПИСНЫЕ

Да, из обычной глины

Появляются вдруг на свет

Зайцы, коники, павлины

И солдатиков войско цвет.

Мы игрушки знатные,

Складные да ладные.

Мы повсюду славимся,

Мы и Вам понравимся.

Из народного фольклора

М

Игрушка – одно из ярких проявлений массовой культуры, глубоко жизненное и народное. Из поколения в поколение передаются традиции ремесла и искусства изготовления глиняных игрушек. Подобные игрушки – это воплощённое в глине отражение представлений народа о жизни, труде и красоте.

Рисунок 1 Роль глиняной игрушки

Игрушка по своей сути близка к фольклору. Она создаёт ощущение особенностей народного творчества и неразрывно связана с историей человечества [7, с.12].

Рисунок 2 У истоков народной игрушки

Данные археологических раскопок позволяют утверждать, что первые игрушки относятся ко II веку до нашей эры. В основном, до настоящего времени сохранились игрушки, датированные X-XV веками. Научное изучение данного вопроса относится к периоду конца XIX началу XX века.

В давние времена игрушки использовались как ритуальные фигурки, связанные с обрядами календарных сельскохозяйственных праздников, нередко сопровождавшихся свистом. Отсюда пошли глиняные игрушки-свистульки. Кроме свиста подобные игрушки выполняли также роль оберегов. По славянским поверьям, свист отгоняет нечисть и злых духов [3, c.20-24].

Изготовление свистулек приурочивалось к весеннему празднику, посвящённому Яриле –славянскому богу солнца и плодородия. В дальнейшем, когда свистулька перестала выполнять обрядовые функции, её развитие пошло по двум направлениям. Первое – это распространённый во многих странах духовой музыкальный инструмент. Второе – народная игрушка (чаще всего в виде птицы, как правило, петушок).

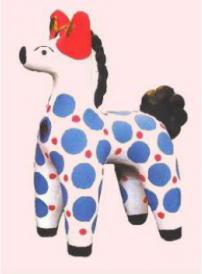

При создании игрушек широко использовались образы животных: коня, оленя, медведя, барана, козла. Рассмотрим сакральное значение некоторых фигурок зверей и птиц в мифологии славян.

Рисунок 3 Глиняные игрушки в виде фигурок животных

Птицы – вестники прихода весны. Козёл – покровитель урожая. Конь – символ благодати. Медведь – предвещал пробуждение природы от зимней стужи. Баран – символ плодородия и благополучия. Олень – символ изобилия.

Фигурка в виде птички являлась прародительницей всех свистящих игрушек. Женский образ стал основой многофункциональных композиций.

Рисунок 4 Многофункциональная композиция

Пластика и размеры глиняной игрушки были рассчитаны на ребёнка. Всё чрезмерное, лишнее отсекалось в процессе её создания. Так исторически, на протяжении долгого времени создавался лаконичный образ игрушки. С её помощью происходил своеобразный диалог-игра ребёнка со взрослыми [2, c. 30-40].

Взрослые объясняли, откуда взялся тот или иной образ, а дети сами придумывали с этими образами сказки, истории (Приложение 1).

По мнению В.В. Абраменковой, игрушка для ребёнка – не просто забава, а духовное орудие, с помощью которого он осваивает огромный и сложный мир, постигает законы человеческих взаимоотношений и вечные истины [9, с.37].

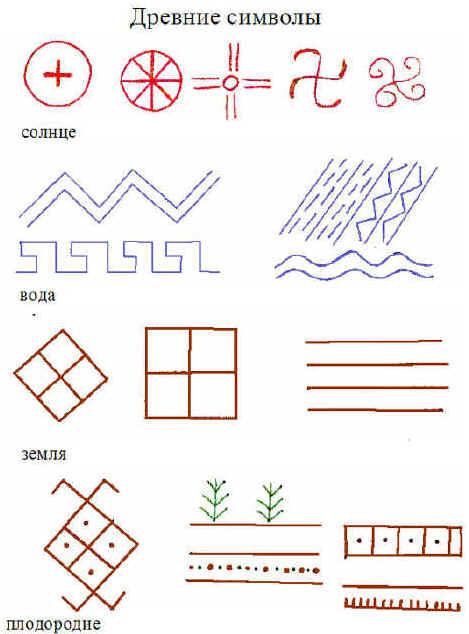

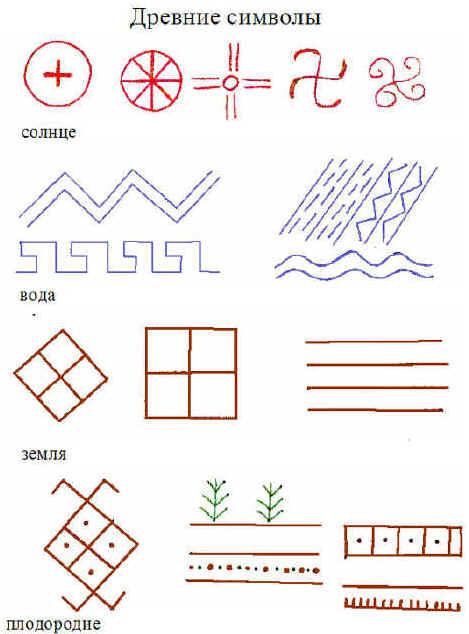

В глиняных фигурках заложена многовековая культура славянского народа, широта его души. Цветовая гамма и орнамент игрушек также имеет своё назначение. Синий цвет – обозначает воду и небо. Белый цвет издавна считался символом чистоты и добра. Зелёный – символ возрождения и жизни. Орнамент, встречающийся на игрушках, несёт глубокую смысловую нагрузку (Приложение 2).

Самые ранние из игрушек были примитивны и представляли собой уменьшенные копии окружающих предметов: посуды, фигурки животных и людей. Исследуя материалы археологических раскопок историю развития глиняной игрушки можно представить следующим образом.

Таблица 1 История развития глиняной игрушки

| В древности изготавливали погремушки (6-8-век до н.э.) |

|

| В X-XII веках появляются первые свистульки (коньки, птицы) |

|

| При раскопках найдены игрушки XIV-XVI века с присущими им чертами народного творчества. |

|

| XVI-XVIII века. В технологии изготовления игрушек стал применяться обжиг. Некоторые игрушки могли быть украшены росписью |

|

Сырьём для гончарного и сопутствующего ему «игрушечного» производства служит глина. Белорусская земля богата её залежами. Здесь можно встретить глину различного цвета: белую, красную, серую.

Рисунок 5 Виды глины

Это способствовало тому, что гончарное производство развито на территории Беларуси повсеместно. Применение природной глины расширяет интерес к керамическому делу и, естественно, удешевляет работу. Пласты глины часто выходят на поверхность по берегам рек, озёр и склонов оврагов. Её можно встретить даже в городе при рытье котлованов под строительство или ремонте водопроводов. Учащимся будет полезно и интересно самим выехать на месторождение, привезти оттуда глину и выполнить её предварительную подготовку и опробование.

Возможно, что в некоторые местные глины потребуется введение тощих материалов, например песка. Глина, содержащая до 5% песка, называется жирной, а до 30 % – тощей. Для изготовления свистулек пригодна глина средней жирности, включающая 10 – 15% песка.

Упоминание о свистульках, коньках, оленях и других глиняных игрушках можно найти в трудах российских учёных-краеведов Дмитрия Прокопьева, Геннадия Блинова, [8, 10]. Они отмечают своеобразие форм и узоров, используемых при изготовлении игрушек.

Как отмечает В.А. Силивон, белорусская игрушка выполнена по законам стилизации. В ней присутствуют элементы условности и обобщённости [4, с.20]. Эта игрушка небольшая по размерам, очень удобная для игры и легко помещается в руке ребёнка.

Давайте выясним, в чём состоит магия привлекательности глиняной игрушки?

Прежде всего, она характеризуется удивительно выразительной пластикой фигур. Очень чётко читаются действия и настроение образа: добродушный, испуганный, задумчивый. В народных белорусских игрушках прослеживается добрый юмор и шутка.

Самой распространённой глиняной игрушкой является свистулька. Её разновидности можно встретить на всей территории Беларуси. Местные мастера лепили свистульки в виде птичек, лошадок, петушков. Небольшие по размеру, простые по форме они передавали самое существенное (грива у лошади, плоский клюв у уточки).

В самобытном художественном творчестве белорусских мастеров нашли отражение не только реальные образы окружающего мира, но и вымышленные.

ПОЧЕМУ НАРОД СОЗДАЛ ГЛИНЯНУЮ ИГРУШКУ?

Ответ на данный вопрос кроется в следующем:

глиняная игрушка прививала ребёнку ценностное отношение к труду, к народным традициям и обычаям;

для взрослых игрушка являлась символом детства, их мечтой;

в игрушках нашла отражение история белорусского народа.

Древние и современные мастера хорошо понимали предназначение детской игрушки – забавлять ребёнка, помогая ему при этом постигать окружающий его мир. Постигая мастерство предков, дети сами фантазируют, создавая новые образы, выискивая новые формы. А почему бы и нет – если это дело рук настоящего мастера, художника, обладающего вкусом, чувством меры и уважением к традициям.

Когда мы смотрим на глиняные игрушки, то нас трогает их рукотворность (родительская опека и забота), умелая рука и вкус настоящего мастера. Язычество не ушло в небытие, а опосредовано сохранилось в народных промыслах, в том числе и игрушке. Она является своеобразной моделью мира, в которой были заложены основные представления о природе и человеке.

Дети, помогающие своим родителям лепить и красить игрушки, перенимают систему ценностей своих родителей. Яркая, жизнерадостная в пластическом и цветовом отношении игрушка обладает способностью украшать наш быт, вносить тепло и радость в убранство нашего жилища.

Игрушку находили археологи при раскопках наряду с посудой. Конечно, изготовление игрушки, не было главным занятием гончара. Устанет мастер, возьмёт в руки кусок глины и слепит что-нибудь этакое, какую-нибудь безделицу для своих детей. Лишь позднее игрушки стали предметом ремесла и стали изготавливаться для продажи.

Их стали производить специально для ярмарок, коротая за этим занятием долгие зимние вечера. Игрушками стали заниматься целые семьи, передавая профессиональные секреты от поколения к поколению. У каждого мастера вырабатывался свой неповторимый стиль, своя манера лепки и художественного оформления готового изделия.

РОЖДЕНИЕ ИГРУШКИ

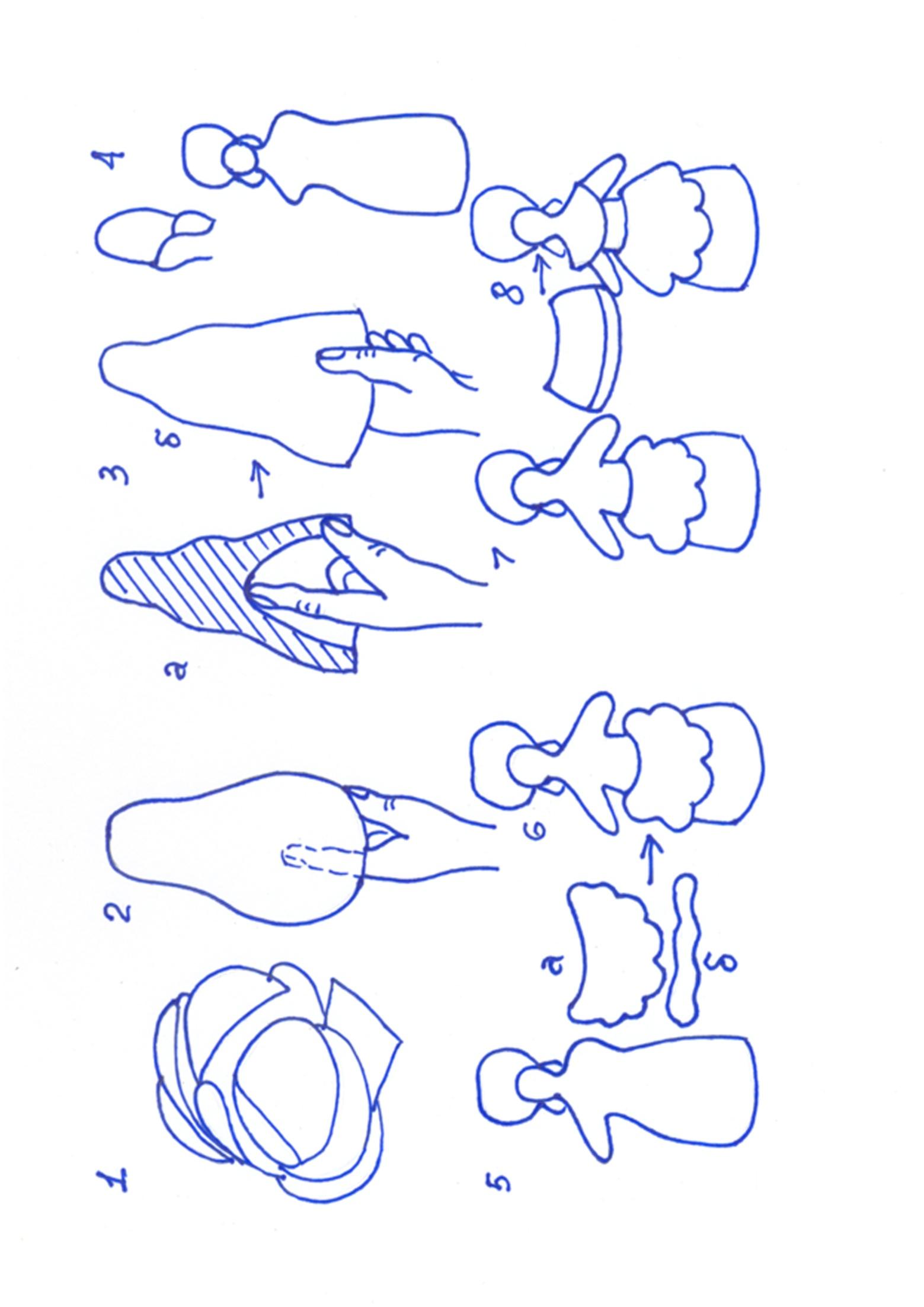

Игрушка – одно из проявлений массовой культуры, глубоко жизненное и народное. Процесс её создания можно проиллюстрировать следующим образом:

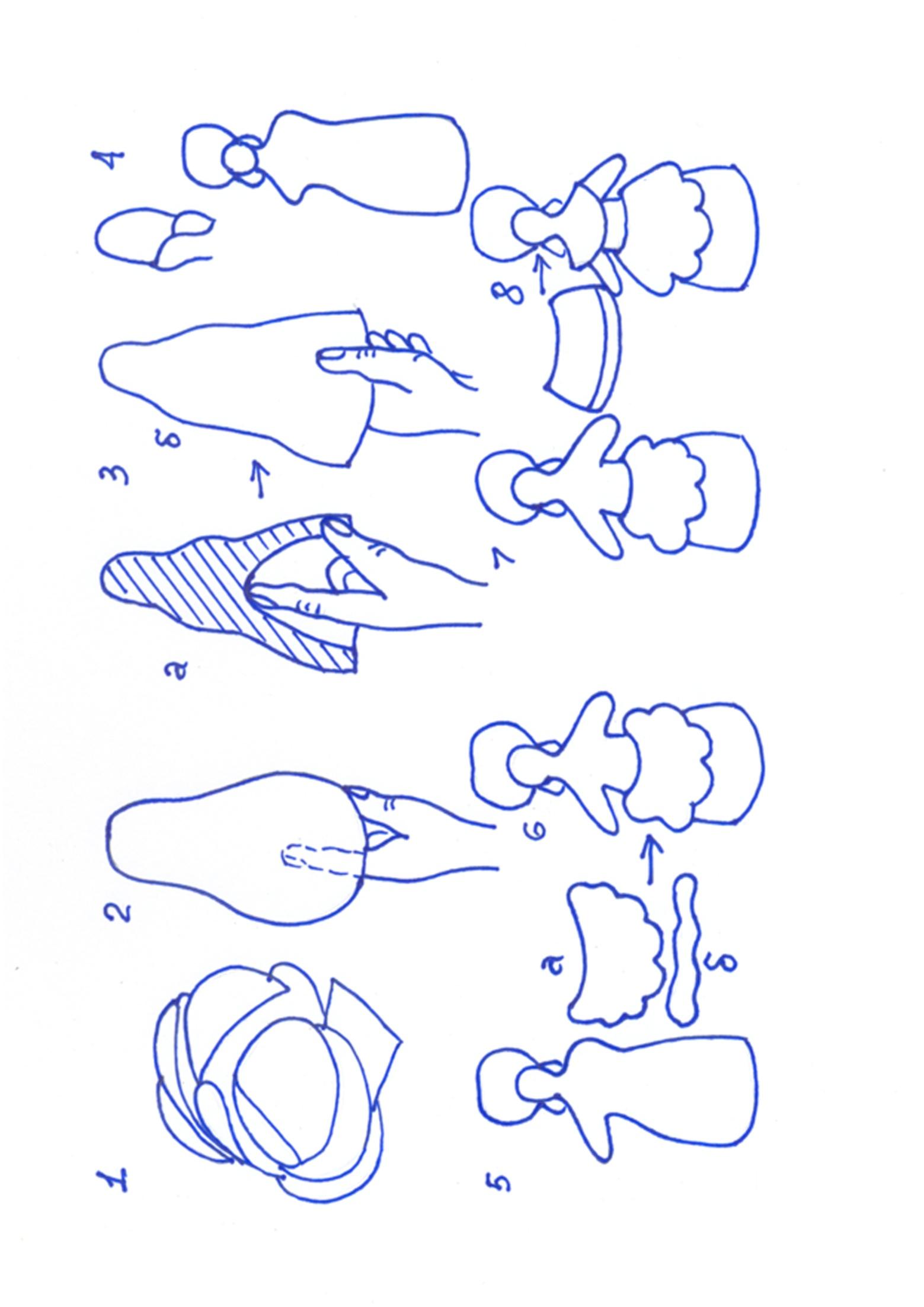

Рисунок 6 Рождение игрушки

Рисунок 7 Технологическая цепочка

В технологическом процессе изготовления игрушек различают следующие способы лепки: конструктивный, пластический и комбинированный [5, с.15-20].

Конструктивный способ лепки – предмет создаётся из отдельных частей. Начинается работа с основной, наиболее крупной части. Например, при лепке животного (фигурки коня) сначала вылепливают туловище, а затем остальные части.

Рисунок 8 Конструктивный способ лепки

Пластический способ лепки – лепка из целого куска глины. Все части вытягиваются из одного куска. Например, лепка свистулек. Комок глины скатывают в шар. Захватывают пальцами с одной стороны и слегка вытягивают.

Рисунок 9 Пример пластического способа лепки

Комбинированный способ лепки – этот способ объединяет лепку из целого куска глины и отдельных частей. Например, фигурка индюка лепится из целого куска глины, а его хвост отдельно.

Рисунок 10 Комбинированный способ лепки

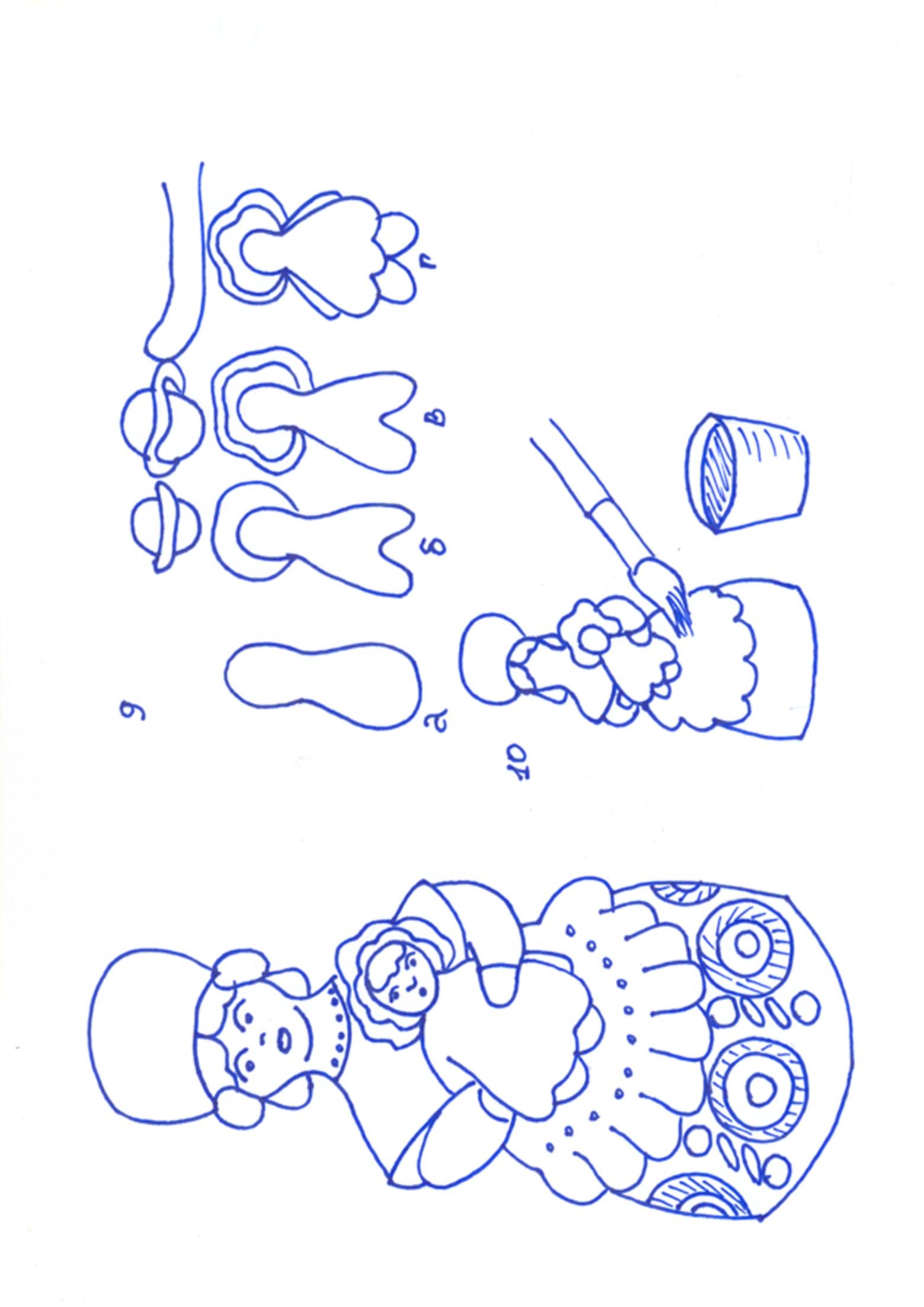

Рисунок 11 Технология изготовления игрушки

Роспись игрушек является довольно простой по сути, но имеет глубокие исторические корни. В ней можно увидеть прямоугольник, овал, ромб, штрихи, полоски. Цветовая палитра состоит в основном из оттенков красного, коричневого, зелёного и синего цвета [1, с.100] (Приложение 3).

Следует отметить, что практически каждая народная игрушка несёт в себе определенную символику. Эта символика вполне конкретным образом воздействует на психику ребёнка. Из ряда психологических исследований известно, что человек по-разному психически реагирует на различные геометрические фигуры (работы Шабельникова В.К.), цвета (Люшер), формы и их сочетания.

Иными словами, давая ребёнку ту или иную игрушку, необходимо знать, соответствует ли заложенный в ней психофункциональный код возрасту и эмоциональному состоянию ребёнка, а также другим его психофизическим характеристикам. Например, использование игрушки, раскрашенной в чёрные и красные цвета (в определённой пропорции) может нанести наиболее возбудимым детям психологическую травму.

О воздействии архетипов на психику человека, прежде всего на неустойчивую детскую психику, указывал в многочисленных работах ещё немецкий философ и психолог Юнг. Другим примером воздействия цвета на психику человека является использование голубого цвета. Он традиционно связывается с небесной символикой, благостью и спокойствием. Отметим, что в ряде психологических тренингов для внутреннего успокоения рекомендуется представить себе голубое небо.

Кроме цвета психологическое воздействие оказывает ряд геометрических символов. На это указывается в работах В.К. Шабельникова и его школы. Например, волнообразная линия является атрибутом игрушки для девочки: традиционно подобный узор использовался исключительно в женской одежде и выполнял функции оберега (Приложение 3).

На занятиях дети не только знакомятся с основными образцами белорусских глиняных игрушек, но и сами принимают активное участие в их изготовлении. Для формирования интереса учащихся целесообразно иллюстрировать рассказ педагога демонстрацией игрушек, выполненных в различных способах лепки.

При этом следует акцентировать внимание на том, что игрушку нельзя смачивать водой, так как глина раскисает и изделие деформируется.

Для создания глиняной игрушки понадобятся следующие материалы и приспособления:

Глина.

Пластиковый нож.

Доска для лепки.

Вода.

Гуашь.

Акриловые краски.

Мягкая тряпочка.

Рисунок 12 Набор инструментов для работы с глиной

Для изготовления игрушек более всего подходит гончарная глина, которая очень пластичная и в смеси с водой образует тягучую массу (глиняное тесто). Если глина добыта в природных условиях, то она требует тщательной подготовки, так как в ней могут встречаться примеси: песок, мелкие камни.

Глиняные фигурки лепят по частям, свёртывая нужную форму из раскатанных в блин глиняных комьев. Из отдельных деталей собирают в готовое изделие, используя жидкую глину как связующий материал. Следы лепки сглаживают влажной тряпкой для придания изделию ровной поверхности. После сушки и обжига игрушки расписывают [11, с. 50-54] (Приложение 4).

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Многие сегодня пытаются найти

истоки своей культуры, свои корни

в надежде обрести будущее, сохранив

при этом своё национальное достоинство.

Духовное возрождение народного искусства

поможет нам на этом нелёгком пути.

Н.Фролова, народный мастер

Гончарные изделия всегда находятся на пике популярности. Технология их изготовления не меняется уже несколько тысяч лет. На популярность этой продукции не смогли оказать влияние даже такие материалы, как стекло, металл или пластик. Стоит посмотреть, как работает Мастер-гончар, взять в руки срезанное с круга изделие – и вы навсегда останетесь в плену у глины.

К сожалению, сегодня глиняная игрушка почти забытый вид белорусского народного искусства. Всё реже встречается она и на выставках народного творчества. Точность и выразительность форм, пластичность, лаконизм, а главное – ярко выраженные национальные особенности делают игрушку достойной того, чтобы дать вторую жизнь этому традиционному промыслу.

Одни его традиции продолжают самостоятельное развитие, другие являются тем источником, который питает современные, организованные на государственном уровне художественные промыслы.

Не претендуя на полноту и энциклопедичность изложения данной темы, авторы надеются, что прочитав эту работу, у вас появится желание самому приобщиться к волшебному миру керамики. Но если ваше желание не будет подкреплено действием, оно так и останется эфемерным желанием.

Глиняная игрушка – уникальное изобретение человечества, которой жить в веках, и счастлив тот, кто, став взрослым, продолжает черпать вдохновение из детства.

-

- СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Дурасов, Г.П. Глиняная игрушка / Г.П. Дурасов. – М.: Издательство «Художник РСФСР», 2006. – 248 с.

Горяева, Н.А. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека / Н.А. Горяева, О.В. Островская. – М.: Просвещение, 2003. – 165 с.

Богуславская, И.Я. Русская глиняная игрушка / И.Я. Богуславская. – Л.: Искусство, 1975. – 240 с.

Силивон, В.А. Индивидуальное обучение в изобразительной деятельности / В.А. Силивон. – Мн., 2000. – 150 с.

Кудрявцев, А.В. Руководство по работе с глиной / А.В. Кудрявцев. – Нижний Новгород: Издательство «Golden Hands», 2005. – 68 с.

Силивон, В.А. Обучение дошкольников декоративному творчеству / В.А. Силивон. – Мн., 1989. – 115 с.

Бартрам, Н.Д. Игрушка: её история и значение / Н.Д. Бартрам. – М., 1992. – 257 с.

Блинов, Г. М. Кони в полоску / Г.И. Блинов // Рассказы о народной игрушке / Г.М. Блинов. – М., 1997. – с.95-102.

Абраменкова, В.В. Игры и игрушки наших детей. Забавы или пагуба? Современный ребёнок в игровой цивилизации / В.В. Абраменкова. – М.,2001. – 140 с.

Прокопьев, Д.М. Эхо древних времён / Д.М.Прокопьев // Декоративное искусство СССР. – 1980. – № 7. – с. 5-13.

Горичева, В.С. Сделаем сказку из глины / В.С. Горичева. – М.: Академия развития, 1998. – 160 с.

-

- ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Зайка

Жил-был маленький зайка. И однажды украла его лиса, унесла далеко-далеко, за тридевять земель. Посадила его в темницу и на ключ заперла. Сидит бедный зайка и думает: “Как спастись?” И вдруг видит, из маленького окошечка посыпались звездочки, и появилась маленькая белочка-фея. И сказала она ему, дождаться, когда лиса уснет и достать ключ. Дала фея ему сверток, велела открыть его только ночью.

Наступила ночь. Зайка развязал сверток и увидел удочку. Взял удочку, просунул через окошечко и замахнулся. Попал крючок на ключик. Потянул зайка, и ключ взял. Открыл дверь и домой побежал. А лиса искала его, искала, и так и не нашла.

Медведи

Жили-были в берлоге медведица с медвежонком. Была зима. Медведица спала, а медвежонок ни как не мог уснуть. И вдруг медвежонок задумал выйти на улицу и немножко поиграть, но мама-медведица не разрешала ему выходить из дома, она сказала:

– Медведи должны зимой спать, и ты спи!

Но медвежонок посмотрел в окошко и вылез в него пока мама не видит. Он радостный побежал гулять и вдруг встретил зайца. Они стали дружить и вместе играли, катались на санках. Но медвежонок очень захотел спать и пошел домой.

Наступила весна и медведица проснулась, а вместе с ней и медвежонок. Они пошли в лес за ягодами и встретили зайца, с которым медвежонок играл зимой. Мама-медведица поняла, что медвежонок убегал из берлоги, но ругать не стала. Она начала общаться с мамой зайца – зайчихой и они тоже стали дружить и ходить друг к другу в гости.

Однажды весной

Однажды весной, ранним утром, когда солнышко только что проснулось, с моим дедушкой Ваней произошла удивительная история. Это было так. Отправился дедушка Ваня в лес по грибы. Идет потихоньку, песенку мурлычет под нос, палкой под елочками грибы ищет.

Вдруг видит - ёжик сидит на пенёчке и горько плачет. У ёжика ножка была сломана и болела. Дедушка пожалел ёжика, замотал ему ножку, угостил его сладким леденцом. Дедушка очень любил леденцы. Ежику очень понравились дедушкины леденцы.

Он его поблагодарил и побежал к своим деткам. Зато спустя несколько дней ёжик со своими сыночками принес дедушке на своей спинке много, много грибочков.

- ПРИЛОЖЕНИЕ 2

-

- ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Цветовая палитра и символы, используемые в росписи игрушек

-

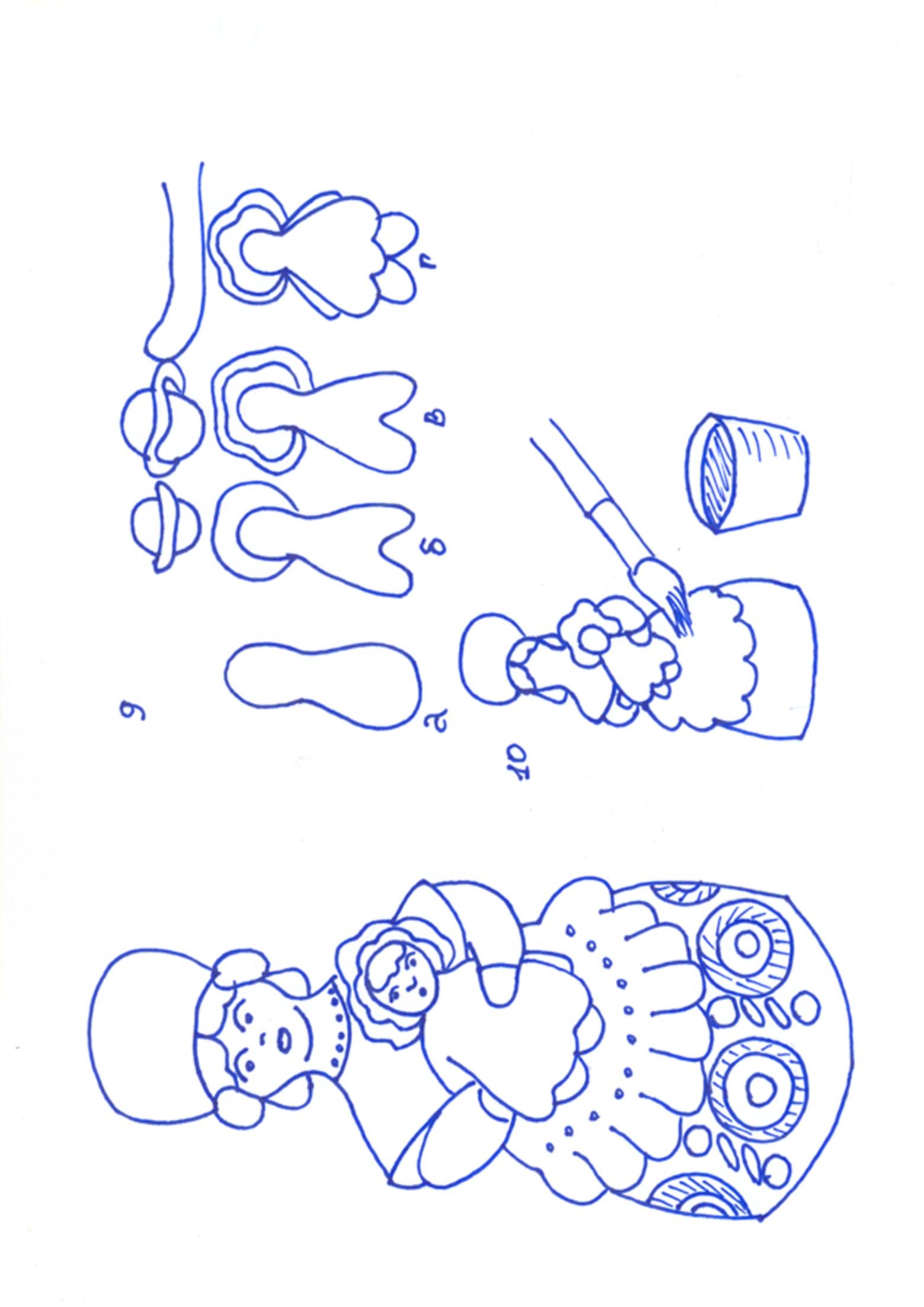

- ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Лепим глиняную игрушку

«Нянюшка с младенцем»

Из куска глины величиной с хорошее куриное яйцо скатайте в ладонях шарик (1). Вдавите в него указательный палец на глубину примерно двух фаланг. Пережмите левой рукой шарик в середине, разделив его на две части (2). причём нижняя часть должна быть больше, чем верхняя. Получится фигура, напоминающая неваляшку. Из верхней части лепят туловище, голову и руки, из нижней – юбку в виде колокола (3). Глубина юбки – колокола должна соответствовать длине указательного пальца. Чтобы получить форму колокола, глину постепенно обминайте вокруг указательного пальца. По мере такой обработки стенки колокола будут становиться всё тоньше и тоньше, его объём будет увеличиваться (3а). Затем стенки колокола промните между указательным пальцем, находящимся внутри, и большим, расположенным снаружи (3б). Когда толщина стенок будет равна примерно 5-6 см., переходите к лепке туловища, головы и рук. Ком глины, расположенный сверху, разделите на две части так, чтобы верхняя оказалась несколько меньше нижней. Из нижней лепят туловище и руки, а из верхней – голову.

Подровняв ножом снизу юбку – колокол, фигурку укрепите на дощечку, которую можно держать на коленях, либо поставить на стол. Наметьте талию и руки, а из верхней части слепите голову вместе с головным убором – кокошником (4). Затем вылепите из запаса глиняной массы, оставленной в средней части фигурки, руки (5). Некоторые детали глиняной игрушки выполняются отдельно, например, фартук (5а). Его вырезают из тонкой пластины, а перед самой наклейкой вдоль нижнего края пальцами делают сборки (5 б). Смочите фартук водой и прижмите его как можно плотнее в тех местах, где нет складок. Чтобы стенки не продавились, поддерживайте их изнутри в месте приклеивания фартука пальцами левой руки (6). Вслед за фартуком наклейте на фигурку накидку, вырезанную также из тонкой глиняной пластины (7). Фигурка «нянюшки» готова (8), остается только вложить ей в руки младенца.

Для лепки « младенца» (9) используются мелкие детали. Они быстро сохнут, поэтому их необходимо класть на мокрую тряпку. Прежде чем соединить вылепленные детали друг с другом, их обязательно надо смочить водой либо пальцами, либо кистью. Приступая к лепке «младенца», раскатайте небольшой валик (9а). Из одной его части вылепите голову с чепчиком, из другой – ноги (9б). Стекой с закругленной рабочей частью сделайте на чепчике складки (9в). Остаётся только изготовить из тонкой пластины платьице, сосборить его и приклеить к фигурке «младенца» (9г). На завершающем этапе вложите «младенца» в руки «нянюшки» (10). Готовую игрушку нужно кое-где подправить стеками и разгладить влажной тряпкой. После этого её можно поставить сушить.

Если глина, из которой вы лепили игрушку, после обжига становится белой, то необходимость в грунтовке отпадает.

Так, например, не грунтуют свои игрушки филимоновские и хлудневские мастерицы, поскольку, как уже говорилось ранее, глина, из которой они лепят, приобретает после обжига приятный цвет топлёного молока. Вятские игрушечники имеют в своём распоряжении бурую глину краснеющую после обжига. Поэтому игрушки после обжига обязательно грунтуют. Грунтовка состоит из мела, разведённого молоком (вместо мела можно использовать зубной порошок). Мел размешивают на молоке до густоты сметаны. Грунтовать игрушки можно погружением в раствор, но чаще всего их белят мягкой широкой кистью (10).

После высыхания грунта, игрушки расписывают темперой или же красителями для шерсти: синими, голубыми, оранжевыми, желтыми, зелёными, малиновыми, розовыми, коричневыми.

Раньше красители разводили на перекисшем квасе, а теперь на уксусе.

Разведённый краситель растирают на цельном курином яйце. Расписывать игрушки можно и гуашевыми красками, смешанными с куриным яйцом. В отличие от гуаши краска, в которой в качестве связующего использовано куриное яйцо, не пачкается, не стирается и не блекнет после высыхания. Начинать расписывать игрушку нужно с самой светлой краски. Раскрасив одной краской все намеченные участки детали, а также отдельные элементы узоров, переходят к следующей, более тёмной краске, и так до тех пор, пока не будет полностью раскрашена вся игрушка.

Жёлтая краска – самая светлая по тональности, именно с неё и нужно начинать расписывать фигурку «нянюшки». Жёлтой краской окрасьте чепчик и башмачки «младенца», а также нанесите элементы узора в виде полосы на фартуке и широких колей на подоле юбки.

Малиновой краской окрасьте платьице «младенца» и нанесите на подол «нянюшки» небольшие кружочки. После малиновой краски переходите к красной. Красная краска используется в росписи многих глиняных игрушек активнее, чем какая-либо другая. Этот цвет пользуется особой любовью у народных мастеров. Окрасьте полностью красной краской накидку и кофту с рукавами. Нанесите два кружочка на щёки «няни» и два кружочка на щёки «младенца» - это румянец, знак того, что воспитательница и её подопечный пышут здоровьем. Той же краской, только самым кончиком кисти, наметьте губы, а затем нанесите точки на узоре фартука.

К тому времени жёлтая краска, нанесённая самой первой, хорошо подсохнет. Значит, на жёлтые кольца, которыми украшен подол юбки, можно смело нанести частые красные точки, а ниже, между кольцами, для композиционного равновесия, подрисовать небольшие кружочки.

Вслед за тёплыми красками (жёлтой, малиновой, красной) используется холодная краска – голубая. В голубой цвет окрасьте головной убор – кокошник. Внутри жёлтых колей на узоре юбки нарисуйте голубые кружки и попутно проведите между кольцами по две короткие чёрточки. Хотя при росписи дымковских игрушек преобладают яркие открытые цвета, мастера всё же не обходятся без таких сумрачных красок , как коричневая и чёрная. Правда, коричневая применяется совсем мало, а чёрная и того меньше. Раскрасьте коричневой краской локоны у «нянюшки» и «младенца», а чёрной нарисуйте глаза. Лёгким прикосновением кисти нанесите точки, имитирующие бусы, на шею «нянюшки», а также короткие чёрточки на малиновые и красные кружки, которые являются элементами узора на подоле. На расписанную игрушку народные мастерицы нередко наклеивали ромбики и квадратики из сусального золота, а позднее – из фольги. «Нянюшку» с «младенцем» тоже можно удостоить таких украшений: один ромбик из фольги наклеить на кокошник, а другой – на платьице «младенца».

-

-