СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

ГО. Конспект 5.

Гражданская оборона. План-конспект. Тема №5.

Просмотр содержимого документа

«ГО. Конспект 5.»

32

Утверждаю

Директор МБОУ Наро-Фоминская

средняя общеобразовательная школа № 4

с углубленным изучением отдельных предметов

_________________Е.А.Беликова

«____»________________________2018 г.

ПЛАН-КОНСПЕКТ

проведения занятия с персоналом МБОУ СОШ № 4 с УИОП

в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Тема № 5: «Действия работников организаций при угрозе и возникновении на территории Московской области (городского округа Наро-Фоминск) чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера»

| Учебные цели: | 1. Ознакомить слушателей с ЧС природного характера, характерными для городского округа Наро-Фоминск. 2. Изучить порядок действий при угрозе и возникновении ЧС природного и биолого-социального характера. |

| Место занятия: | Учебный класс |

| Время:

Метод проведения: | 3 часа

Практическое занятие |

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ И РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ

| Учебные вопросы | Время (мин.) |

| Вводная часть | 3 |

| Основная часть: | 130 |

| 1. Мероприятия, которые необходимо выполнить при угрозе возникновения ЧС. Действия по сигналу «Внимание всем» и информационным сообщениям. Что необходимо иметь с собой при объявлении эвакуации. | 15 |

| 2. Действия работников при оповещении о стихийных бедствиях геофизического и геологического характера во время и после их возникновения. | 20 |

| 3. Действия работников при оповещении о стихийных бедствиях метеорологического характера (ураганы, бури, смерчи, метели, мороз и пр.) во время их возникновения и после окончания. | 15 |

| 4. Действия работников при оповещении о стихийных бедствиях гидрологического характера (наводнения, паводки и др.), во время их возникновения и после окончания. J | 15 |

| 5. Действия работников по предупреждению и при возникновении лесных и торфяных пожаров. Меры безопасности при привлечении работников к борьбе с лесными пожарами. | 15 |

| 6. Повышение защитных свойств помещений от проникновения | 15 |

| 7. Эвакуация и рассредоточение. Защита населения путем эвакуации. Принципы и способы эвакуации. Порядок проведения эвакуации. | 15 |

| 8. Действия работников, оказавшихся в местах ЧС биолого-социального характера, связанных с физическим насилием (разбой, погромы, бандитизм, драки) и большим скоплением людей (массовые беспорядки и др.). | 20 |

| Заключительная часть | 2 |

| ИТОГО: | 135 |

ЛИТЕРАТУРА:

1. Федеральный Закон РФ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» № ФЗ-68 от 21.12.1994 г.

2. Гражданская оборона / В.Г. Атаманюк, Л.Г. Ширшев, Н.И. Акимов. – М.: Высшая школа, 1986.

3. Безопасность жизнедеятельности. Часть III / Чрезвычайные ситуации: Учебное пособие // Под ред. А.В. Непомнящего, Г.П. Шилякина. – Таганрог: ТРТЦ, 1994.

4. Защита от чрезвычайных ситуаций/ Библиотечка журнала «Военные знания». – Москва, 2002.

5. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях./Учебное пособие// В.П. Журавлев и др. – М: Издательство АСВ, 1999.

6. ГОСТ Р 22.3.03-94. Безопасность в ЧС. Защита населения. Основные положения.

7. Методические рекомендации по планированию, подготовке и проведению эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы /Под общей ред. В.А. Пучкова.- М., 2005.

УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Мультимедийная аппаратура, ноутбук.

Видеофильмы по теме.

Плакаты, стенды, классная доска, указка.

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. Проверить готовность аудитории, УМБ и слушателей к занятию.

2. Объявить порядок проведения занятия.

3. Объявить тему и цели занятия.

1.МЕРОПРИЯТИЯ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ ПРИ УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ. ДЕЙСТВИЯ ПО СИГНАЛУ «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» И ИНФОРМАЦИОННЫМ СООБЩЕНИЯМ. ЧТО НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ С СОБОЙ ПРИ ОБЪЯВЛЕНИИ ЭВАКУАЦИИ.

Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. (из Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ)

Базовая классификация ЧС построена по видам и типам и отражает характер источника:

- природного характера (ГОСТ Р 22.0.03-95 г.)

- техногенного характера (ГОСТ Р 22.0.05-94 г.)

- биолого-социальные (ГОСТ Р 22.0.04-95 г.)

Основными способами защиты населения в мирное и военное время являются:

1. Инженерная защита – укрытие людей в приспособленных под нужды населения помещениях производственных, общественных и жилых зданий, а также в специальных защитных сооружениях.

2. Эвакомероприятия – эвакуация населения из зон ЧС.

3. Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов.

4. Проведение мероприятий медицинской защиты.

5. Проведение АСДНР в зонах ЧС.

Каждый из перечисленных способов может применяться самостоятельно или комбинированно, в зависимости от сложившейся конкретной обстановки.

Применение комплекса мероприятий по защите населения в ЧС должно обеспечиваться:

- организацией и осуществлением непрерывного наблюдения, контроля и прогнозирования состояния природной среды, возникновения и развития опасных для населения природных явлений, техногенных аварий и катастроф с учетом особенностей подконтрольных территорий;

- своевременным оповещением органов управления, руководства и должностных лиц об угрозе возникновения ЧС и их развитии, а также своевременным доведением до населения установленных сигналов и порядка действий в конкретной обстановке;

- обучением населения действиям в ЧС и его психологической подготовкой;

- разработкой и осуществлением мер по жизнеобеспечению населения в условиях ЧС.

Для своевременного принятия мер, организации надежной защиты населения первостепенное значение имеет четко организованная система оповещения и предупреждения.

В случае опасности людей надо предупредить, где бы они ни находились. Для этого используются сирены. Завывание сирен, прерывистые гудки предприятий означают сигнал «Внимание всем!». Услышав звучание сирен, надо немедленно включить телевизор, радиоприемник, репродуктор радиотрансляционной сети и слушать сообщение местных органов власти или Управления по делам ГОЧС. На весь период ликвидации последствий стихийных действий или аварий все эти средства необходимо держать постоянно включенными. Местные радиотрансляционные узлы населенных пунктов в этих условиях переводятся на круглосуточную работу.

На каждый случай чрезвычайной ситуации местные органы власти совместно с Управлением по делам ГОЧС заготавливают варианты текстовых сообщений.

Знание причин возникновения и развития стихийных явлений позволяет заблаговременно подготовиться к предотвращению некоторых из них или ослабить силу их разрушительного действия.

С объявлением эвакуации

Получив извещение о начале эвакуации, подготовить и взять с собой только самое необходимое: СИЗ, белье, постельные и туалетные принадлежности, медикаменты, личные документы и деньги, а также трёхдневный запас непортящихся продуктов.

К каждому чемодану, рюкзаку или мешку прикрепить бирку с указанием ФИО, адреса постоянного места жительства и места эвакуации.

Когда все будет приготовлено, выключить электроприборы, газ, свет, закрыть квартиру. Для эвакуации больных вызвать машину скорой медицинской помощи.

Содержимое «Тревожного чемодана»:

1. Документы.

2. Деньги.

3. Пара комплектов белья по сезону.

4. Продукты (не скоропортящиеся) на 3-4 дня.

5. Нож складной универсальный.

6. Прочная веревка.

7. Нитки, иголки.

8. Два источника огня в водонепроницаемой упаковке.

9. Средства личной гигиены.

10. Аптечка: бинты марлевые – 5 штук; вата, пластырь бактерицидный; жгут резиновый; фляжка спирта 250 мл.; 3-4 шприца в комплекте; пузырек перекиси водорода; обеззараживающие таблетки; обезволивающее средство - новокаин – 4 ампулы; жаропонижающее; активированный уголь; марганцовка; антибиотики.

11. Фонарик с запасными лампочками и батарейками.

12. Небольшое радио, к нему батарейки.

Карта местности с указанием больниц, отделений полиции, воинских частей, бункеров и ближайших пунктов ГО.

2. ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ПРИ ОПОВЕЩЕНИИ О СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЯХ ГЕОФИЗИЧЕСКОГО И ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ.

На территории городского округа Наро-Фоминск к опасным геологическим явлениям и процессам относятся:

землетрясения

Землетрясения - подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний.

Важнейшей характеристикой землетрясения являются сейсмическая энергия и интенсивность землетрясения. Сейсмическая энергия, т.е. энергия, которая излучается из гипоцентра землетрясения в форме сейсмических волн, измеряется с помощью шкалы Рихтера.

В 1877 г. на территории Москвы произошло землетрясение интенсивностью 4 баллов по 12 бальной макросейсмической шкале.

Комиссией института физики земли им. О.Ю. Шмидта РАН признала возможность землетрясения интенсивностью в 4-5 баллов..

.

Среди признаков близкого землетрясения можно назвать:

запах газа в районах, где раньше этого не отмечалось;

беспокойство птиц и домашних животных;

вспышки в виде рассеянного света зарниц;

искрение близко расположенных (но не касающихся) электрических проводов;

голубоватое свечение внутренней поверхности домов.

Вариант сообщения о землетрясении.

«Внимание! Говорит Управление по делам ГО и ЧС.

Граждане! В связи с возможным землетрясением примите необходимые меры предосторожности:

- отключите газ, воду, электричество, потушите огонь в печах;

- оповестите соседей о полученной информации;

- возьмите необходимые вещи, одежду, продукты питания, воду;

- покиньте жилые дома, учреждения и организации. К 16 часам вам следует прибыть на сборный эвакуационный пункт (сообщается адрес СЭП) для эвакуации в безопасную зону».

При внезапном землетрясении главное – не поддаваться панике и защититься от обломков, стекол, тяжелых предметов. От первых толчков (звенит посуда, падают предметы, осыпается побелка) до последующих, от которых начнет разрушаться здание, есть 15-20 сек. В этот период и нужно выбрать разумный способ поведения: либо попытаться покинуть здание, либо занять относительно безопасное место внутри него.

Если первые толчки застали вас дома (на первом этаже), нужно немедленно выбежать на улицу. При нахождении на втором и последующих этажах нужно встать в дверных или балконных проемах, распахнув двери. Можно спрятаться под стол или кровать, закрыв лицо руками, чтобы не пораниться кусками отлетающей штукатурки, стекла и др. Во всех случаях - держитесь подальше от окон и стеклянных перегородок. Можно воспользоваться углами, образованными капитальными стенами, узкими коридорами внутри здания или же встать возле опорных колонн. Не прыгайте из окон или с балконов, если вы живете выше первого этажа. В большинстве случаев это приводит к трагическим последствиям. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом. Не паникуйте сами и пресекайте любые проявления паники у других людей. История показывает, что паника явилась причиной гибели многих людей во время землетрясения. Как только толчки прекратятся, нужно немедленно выйти на открытое место. Строго следите за тем, чтобы никто не зашел в поврежденное здание, так как после первого могут последовать повторные толчки, иногда через несколько часов, а иногда и суток.

Если первые толчки застали вас на улице или в транспорте, необходимо немедленно отойти как можно дальше от зданий и сооружений, 'высоких столбов и заборов, рекламных щитов. При этом опасность представляют не только падающие стены и перекрытия, но и разлетающиеся кирпичи, стекла, вывески и др. В метро при землетрясении безопаснее, чем наверху. Здесь вам угрожает только паника.

Надежную защиту при землетрясениях представляют убежища и укрытия, оборудованные в подвалах зданий.

Если вы оказались погребенными под обломками зданий, нельзя позволить победить себя страху и пасть духом, а попытаться выжить любой ценой. Следует помнить, что человек способен выдержать жажду и, особенно, голод в течение нескольких дней. Надо приспособиться к обстановке, осмотреться, поискать возможный выход, а также предметы, которые могли бы помочь подавать светящиеся или звуковые сигналы.

Первая помощь при землетрясениях - это извлечение пострадавших из завалов и оказание им медицинской помощи.

При землетрясениях характер поражения людей зависит от вида и плотности застройки населенного пункта, а также от времени возникновения – днем или ночью. При кирпичной и каменной застройке в разрушенных зданиях у пострадавших будут преобладать травмы головы, позвоночника, конечностей, груди и живота, синдром сдавливания мягких тканей.

В районах малоэтажной каменной или деревянной застройки люди в меньшей степени подвержены поражению при землетрясениях. Возникающие травмы носят более легкий характер. Однако в деревянных зданиях увеличивается количество обожженных при возникающих от замыкания электропроводки пожаров – почти всегда землетрясения сопровождаются пожарами, вызванными утечкой газа или замыканием электрических проводов.

3. ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ПРИ ОПОВЕЩЕНИИ О СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЯХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ.

Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

На территории г. Наро-Фоминска к опасным метеорологическим явлениям и процессам относятся:

ураганы со скоростью ветра до 36-40 метров в секунду;

смерчи со скоростью ветра до 111 метров в секунду;

проливные, длительностью более 3 суток дожди;

сильные, более -25о морозы.

Сильный ветер, бури, ураганы с порывами ветра до 36-40 м/с.

При бурях, ураганах с порывами ветра до 36-40 м/сек., характерных для городского округа, срывается шифер и черепица с кровель зданий, ломаются ветви деревьев, что может привести к несчастным случаям с гибелью и травматизмом людей, нарушениям в функционировании всех видов транспорта. Возможны значительные разрушения зданий и сооружений, порывы линий связи и электропередач, повреждения внутрипромысловых газопроводов, тепло- и водопроводных сетей, нарушение движения транспорта в связи с образовавшимися завалами.

Смерчи со скоростью ветра до 111 метров в секунду.

Смерч – одно из жестоких, разрушительных явлений природы. По

мнению В.В. Кушина, смерч - это не ветер, а скрученный в тонкостенную

трубу «хобот» дождя, который вращается вокруг оси со скоростью 300-500

км/ч. За счет центробежных сил внутри трубы создается разряжение, и

давление падает до 0,3 атм. Если стенка «хобота» воронки рвется,

наткнувшись на препятствие, то внутрь воронки врывается наружный воздух.

Перепад давлений 0,5 атм. разгоняет воздушный вторичный поток до

скоростей 330 м/с (1200 км/ч) и более, т.е. до сверхзвуковых скоростей.

Смерчи образуются при неустойчивом состоянии атмосферы, когда воздух в

верхних слоях очень холодный, а в нижних тёплый. Происходит интенсивный

воздухообмен, сопровождаемый образованием вихря огромной силы.

Смерч живёт недолго, так как довольно скоро холодная и тёплая воздушные массы перемешиваются, и таким образом поддерживающая его причина исчезает. Однако даже за непродолжительный период своей жизни смерч может произвести огромные разрушения.

Для широты расположения Московской области зона воздействия смерчей 1 км. Смерч может пройти на расстоянии до 50 км от места образования.

Проливные, длительностью более 3 суток дожди.

На территории г. Наро-Фоминск возможен сильный дождь с интенсивностью выпадения осадков до 50 мм и более в течение 12 часов или 30 мм в течение 2 часов, в среднем 1 раз в 10 лет, что может привести к дождевым паводкам, подтоплениям зданий и сооружений, нарушениям условий жизнедеятельности населения, разрушению покрытий автомобильных дорог и нарушениям движения транспортных средств.

Засухи, с возникновением дефицита питьевой воды

Сильная жара с температурой воздуха +38оС и выше возможна на территории г. Наро-Фоминска с периодичностью 1 раз в 50 лет, что может привести к дефициту питьевой воды.

Засуха возможна в летнее время года в результате высокой температуры воздуха и длительного отсутствия атмосферных осадков.

Заморозок.

При сильном морозе до -25оС возможны нарушения в системах жизнеобеспечения населения. Морозы от 15оС и ниже в осеннее и весеннее время при активном сокодвижении растений могут привести к гибели садовых и ягодных культур.

Для образования гололеда характерен интервал температур от 0 до минус 5 С![]() и скорость ветра от 1 до 9 м/с, а для изморози температура воздуха колеблется от минус 5 до минус 10 С

и скорость ветра от 1 до 9 м/с, а для изморози температура воздуха колеблется от минус 5 до минус 10 С![]() при скорости ветра от 0 до 5 м/с. Чаще всего гололедно-изморозевые отложения образуются при восточных ветрах.

при скорости ветра от 0 до 5 м/с. Чаще всего гололедно-изморозевые отложения образуются при восточных ветрах.

Гололед с диаметром отложений на проводах 20 мм и более возможен в период с декабря до середины марта, с периодичностью 1 раз в 7 лет и может привести к повреждениям линий связи и электропередач. Возможны аварии на автомобильном транспорте, перебои в движении транспорта на отдельных участках дорог.

Информация об угрозе ураганов, бурь и смерчей осуществляется заблаговременно.

Вариант сообщения об угрозе урагана.

«Внимание! Говорит Управление по делам ГО и ЧС.

ГРАЖДАНЕ! К городу приближается ураган. Его подход ожидается через 2 часа с юго-восточной стороны. Потушите огонь в печах, закройте двери окна, чердачные и вентиляционные люки, закрепите все, что может быть унесено ураганом; займите места в прочных зданиях, подвалах, укрытиях. О прохождении урагана вам сообщат по радиотрансляционной сети».

Сильные ветры (в том числе шквал) в городе повторяются раз в 5 лет, они ломают строения и деревья.

Гидрометслужба, как правило, за несколько часов подает штормовое предупреждение. При получении информации о надвигающемся урагане, буре или смерче необходимо немедленно приступить к проведению предупредительных работ: укрепить недостаточно прочные конструкции на стройках, в портах и погрузочных площадках, закрыть двери, слуховые отверстия и чердачные помещения в зданиях, стекла заклеить полосками бумаги. При этом двери и окна с подветренной стороны целесообразно оставить открытыми, закрепив их в этом положении, для того чтобы уравновесить наружное и внутреннее давление в здании. С крыш, балконов, лоджий и подоконников необходимо убрать вещи, которые при падении могут нанести травмы людям. Предметы, находящиеся во дворах, необходимо закрепить или занести в помещение. Целесообразно также позаботиться об аварийных светильниках - электрических фонарях, керосиновых лампах, свечах. Рекомендуется также создать запасы воды, пищи и медикаментов, особенно перевязочных материалов (на 2-3 суток).

Во время урагана, бури или смерча следует остерегаться ранений осколками разлетающихся предметов. При этом самым безопасным местом во время бури, урагана или смерча являются убежища, подвалы, погреба, подполья. Если же ураган или смерч застал вас на открытой местности, лучше всего укрыться в канаве, яме, овраге, любой выемке: лечь на дно углубления и плотно прижаться к земле.

Нельзя выходить на улицу сразу же после ослабления ветра, так как через несколько минут порыв ветра может повториться. Если все же возникла необходимость выйти на улицу, то следует держаться подальше от зданий и строений, высоких заборов, столбов, деревьев, мачт, опор, рекламных щитов. Особенно следует остерегаться порванных электропроводов, так как не исключена вероятность того, что они находятся под напряжением.

Основными видами поражения людей при ураганах, бурях и смерчах являются закрытые травмы различных областей тела, ушибы, переломы, сотрясения головного мозга, ранения, сопровождающиеся кровотечением.

Буре часто предшествуют гроза, сильные электрические разряды молнии. В этих условиях надо вести себя следующим образом:

• отключить телевизор и другие электрические приборы;

• не стоять перед открытым окном, не держать в руках металлических предметов;

• закрыть окна и двери, потому что поток воздуха - хороший проводник электрического тока;

• помнить, что середина комнаты - самое надежное место;

• находясь вне помещения, никогда не бежать, если вы ехали в автомобиле, то нужно остановить его;

• не укрываться под высокими деревьями, особенно под дубами и лиственницами;

• переместиться из возвышенной местности в низину;

• держаться подальше от металлоконструкций, труб и водных

поверхностей.

Действия работников при оповещении о стихийных бедствиях метеорологического характера

Получив предупреждение о приближении урагана в организациях, учреждениях, предприятиях осуществляют:

оповещение и сбор руководящего состава организаций, руководителей формирований и структурных подразделений. Ставится задача по подготовке мероприятий в связи с ожиданием урагана;

частичный ввод плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера;

приведение в готовность пункта управления, средств связи и оповещения, организация круглосуточного дежурства руководящего состава;

подготовку объекта к безаварийной остановке производства;

приведение сил и средств в готовность;

выставление ПРХБН и поста охраны общественного порядка;

закрытие окон, дверей, чердачных люков и вентиляционных отверстий, оклеивание стёкол окон бумажными лентами;

подготовку запасов воды, медикаментов, средств автономного освещения (фонари, керосиновые лампы, аварийное освещение);

прекращение погрузочно-разгрузочных, строительно-монтажных работ;

включение радио, радиотрансляционных и телевизионных приемников для прослушивания экстренного сообщения;

перевод рабочих из легких пристроек в прочные здания;

подготовка к отключению оборудования от электроисточников.

Действия работников после прохождения урагана.

уточняется характер разрушений зданий и сооружений, а также наличие в них людей, места и характер повреждений на коммунальных, энергетических и технологических сетях;

выставляются плакаты с надписями, предупреждающими об опасности;

определяются места возможных обрушений зданий и сооружений;

определяются места скопления людей и степень угрозы для их жизни, особое внимание обращается на подвалы, лестничные клетки;

при повреждении защитных сооружений устанавливается связь с находящимися в них людьми, определяют их состояние и степень повреждения сооружения;

формирования связи устраняют повреждения линий связи;

выставляется комендантская служба для поддержания общественного порядка;

усиливается охрана объекта и пропускной режим;

усиливается режим допуска людей и транспорта к местам проведения спасательных работ;

на каждом участке аварийных работ выставляется охрана и наблюдатели, а у опасных мест устанавливаются ограждения и вывешиваются плакаты с предупреждением об опасности;

руководители формирований приводят НАСФ в готовность.

4. ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ПРИ ОПОВЕЩЕНИИ О СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЯХ ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ.

Опасное гидрологическое явление - событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

На территории ГО г. Наро-Фоминска к опасным гидрологическим явлениям и процессам относятся:

подтопление территории в результате обильных снегопадов, резкого потепления при высоком снежном покрове, сильных дождей;

заболачивание территории;

повышенный уровень грунтовых вод (инфильтрация)..

Весеннее половодье начинается обычно в первой половине апреля и заканчивается в конце апреля. Весенние подъемы уровней составляют 0,8-0,9 м над средним летним минимумом, наибольший 1,6 м..

Статический уровень грунтовых вод от 0,8 до 2,9 м, чаще 1,2-2,2 м. Расчетное сопротивление грунтов 1,8 кгс/см2.

Глубина сезонного промерзания составляет 0,8-0,96 м.

Действия работников при заблаговременном оповещении о наводнении

Получив оповещение, руководители структурных подразделений и НАСФ, рабочие и служащие организаций выполняют мероприятия:

проводят работы по защите производственных зданий и оборудования от затопления; роют отводные каналы, возводят защитные валы, используя мешки с песком;

герметизируют подвальные помещения;

заделывают окна и двери на первых этажах, спасают материальные ценности, производственное оборудование, а при необходимости и вывозят их в безопасные места;

приводят в готовность водоотливные средства (мотопомпы, насосы и т.п.);

защиту материальных ценностей иногда производят на месте, в зависимости от обстановки, для чего заделывают приямки, входы и оконные проемы подвалов и нижних этажей зданий;

усиливают наблюдение за повышением уровня воды и ведут метеонаблюдение;

осуществляют контроль за выполнением персоналом объекта установленного режима поведения и поддержания порядка;

организуют охрану государственной собственности и личного имущества граждан;

обеспечивают соблюдение режима допуска людей и транспорта к местам проведения работ;

пополняют запасы медикаментов для оказания помощи при наводнении.

В зависимости от сложившейся обстановки персонал организации будет эвакуирован специально выделенным для этих целей транспортом или в пешем порядке.

Действия населения при внезапном оповещении о наводнении.

Если ваш район страдает от наводнений, изучите и запомните границы возможного затопления, а также возвышенные, редко затапливаемые места вблизи от места проживания. Заранее составьте перечень документов, ценного имущества, медикаментов, теплых вещей, запасов продуктов, воды, вывозимых при эвакуации, и уложите все в специальный чемодан или рюкзак.

При получении информации о начале эвакуации следует быстро собраться и взять с собой пакет с документами и деньгами, медицинскую аптечку; трехдневный запас продуктов; постельное белье и туалетные принадлежности; комплект верхней одежды и обуви.

Всем эвакуируемым прибыть к установленному сроку на эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район. При внезапном наводнении рекомендуется как можно быстрее занять ближайшее безопасное возвышенное место и быть готовым к организованной эвакуации по воде с помощью различных плавсредств (лодок, катеров, паромов и т.п.) или пешим порядком по бродам. В такой обстановке не следует поддаваться панике, терять самообладание.

При эвакуации необходимо соблюдать меры безопасности: входить в лодку, катер по одному, во время их движения не садиться на борта, не меняться местами и не толкаться.

Эвакуация производится в ближайшие населенные пункты, находящиеся вне зон затопления. Расселение эвакуированных осуществляется в общественных зданиях, на жилой площади местных жителей или в палаточных городках.

В том случае, если наводнение застало вас дома, нужно обесточить весь дом и подняться на верхние этажи, на чердак, а по мере подъема воды - и на крышу. При этом постоянно подавайте сигнал бедствия: днем - вывешиванием или размахиванием хорошо видимым полотнищем, прибитым к древку, а в темное ·время - световым сигналом и периодически голосом. При подходе спасателей спокойно, без паники и суеты, с соблюдением мер предосторожности переходите в плавательное средство. При этом неукоснительно соблюдайте требования спасателей, не допускайте перегрузки плавсредств.

Если вода застала вас в поле, то нужно срочно выходить на возвышенное место, а если в лесу - то забраться на прочное развесистое дерево. Выходить на возвышенные места вброд следует только со страховкой, проверяя каждый шаг впереди, так как знакомый путь может быть размыт. Прыгать в воду с подручными средствами можно лишь в самом крайнем случае, когда нет надежды на спасение и возвышенность полностью затопляется.

Если вы оказались в воде, то плывите к ближайшему незатопленному участку не против течения, а под углом к нему. Для этого используйте все предметы, способные удержать вас на воде: бревна, доски, обломки деревьев и т.п. Можно набить пластиковыми закрытыми бутылками рубашку и брюки. В местах с большим количеством водорослей или травы избегайте резких движений, чтобы не запутаться в них. Лучше всего плыть на спине, спокойно работая ногами.

Первоочередными мероприятиями по оказанию помощи при наводнениях является извлечение пострадавших из воды, их согревание, стимулирование сердечной и дыхательной деятельности.

К тонущему человеку подплывать лучше со спины. Приблизившись, взять его за голову, плечи, руки, воротник, повернуть лицом вверх и плыть к берегу, работая свободной рукой и ногами. Если есть лодка, то приближаться к терпящему бедствие следует против течения, а при ветреной погоде - против ветра и воды. Вытаскивать человека из воды лучше всего со стороны кормы. В том случае если плавсредства отсутствуют, можно воспользоваться подручными средствами - бочками, бревнами, деревянными щитами и дверями, обломками заборов, автомобильными шинами и другими предметами, способными удержать человека.

После наводнения убедитесь, что ваше жилье не получило никаких повреждений и не угрожает обрушением, отсутствуют провалы в доме и вокруг него, нет опасных обломков и мусора. Не пользуйтесь электросетью до полного осушения дома. Проведите тщательное очищение и дезинфекцию загрязненной посуды, домашних вещей и близлежащей к дому территории.

Как и при других стихийных бедствиях надо иметь в виду вторичные риски: аварии на промышленных предприятиях, разлив химических веществ, опасность различных повреждений труб и обрыв электропроводов. Однако есть и своя специфика: нельзя употреблять попавшие в воду продукты, а затопленные колодцы необходимо осушить и затем откачивать воду до тех пор, пока она не будет пригодна для питья. Увидев труп животного, необходимо сообщить местным властям. Решать, когда можно брать питьевую воду и использовать подмокшие запасы продовольствия, должны только работники санитарной службы: эпидемии - обычное последствие наводнений.

Действия работников после спада воды

После спада воды следует остерегаться порванных и провисших электрических проводов. Попавшие в воду продукты и запасы питьевой воды перед употреблением должны быть проверены представителями санитарной инспекции. Перед входом в производственные здания (помещения) после наводнения следует убедиться, что его конструкции не претерпели явных разрушений и не представляют опасности. Затем необходимо проветрить помещения, открыв входные двери и окна. При осмотре помещений не рекомендуется применять спички или светильники в качестве источника света из-за возможного присутствия газа в воздухе; для этих целей следует использовать электрические фонари на батарейках.

До проверки специалистами состояния электрической сети запрещается пользоваться источниками электроэнергии для освещения или иных нужд.

Открыв все двери и окна, убрав мусор и избыточную влагу, просушите здание и помещения.

5. ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛЕСНЫХ И ЛАНДШАФТНЫХ ПОЖАРОВ. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИВЛЕЧЕНИИ РАБОТНИКОВ К БОРЬБЕ С ПОЖАРАМИ.

На территории городского округа сохраняется высокая вероятность возникновения техногенных и торфяных пожаров.

Природный пожар: неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.

Лесной пожар - не контролируемое горение растительности, стихийно распространяющееся по лесной территории.

Исходя из статистики лесопожарной обстановки на территории городского округа следует, что существует вероятность возникновения торфяных пожаров.

.

Техногенные пожары.

На территории городского округа преобладают здания 3-й степени огнестойкости.

Статистическими наблюдениями выявлено, что большинство людей (70%), ставших жертвами техногенных пожаров, находились в состоянии алкогольного опьянения.

Остальными причинами техногенных пожаров являются: неосторожное обращение с огнем (47,3%), нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования (6,9%), нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов (5,0%) и т.д.

За 2014 год произошло 549 техногенных пожаров.

На территории городского округа сохраняется высокая вероятность возникновения техногенных пожаров в жилой зоне.

Предупреждение лесных и степных пожаров.

О наступлении пожароопасного сезона население узнает из средств массовой информации.

Важными мерами по предупреждению пожаров в этот наиболее опасный период является:

полное запрещение разведения костров;

временное прекращение доступа в лес;

приостановка работ на территории лесохозяйственных участков, лесничеств и лесхозов.

В период высокой пожароопасности, исходя из условий погоды, у дорог при въезде в лес выставляются контрольные посты из работников лесной охраны и общественных автоинспекторов, которые предупреждают водителей транспорта, а также граждан о правилах поведения в лесу.

В пожароопасный сезон руководители предприятий, организаций и учреждений, осуществляющих работы или имеющих объекты в лесу, а также лица, ответственные за проведение культурно-массовых и др. мероприятий, обязаны инструктировать граждан о соблюдении правил пожарной безопасности и предупреждения возникновения пожаров, а также о способах их тушения.

В пожароопасный сезон в лесу запрещается:

бросать горящие спички, окурки и вытряхивать из курительных трубок горячую золу;

употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов;

оставлять в лесу (кроме специально отведенных мест) промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал;

заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить на работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом;

оставлять на освещенной лесной поляне бутылки или осколки стекла;

выжигать траву, а также стерню на полях;

разводить костры.

Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.

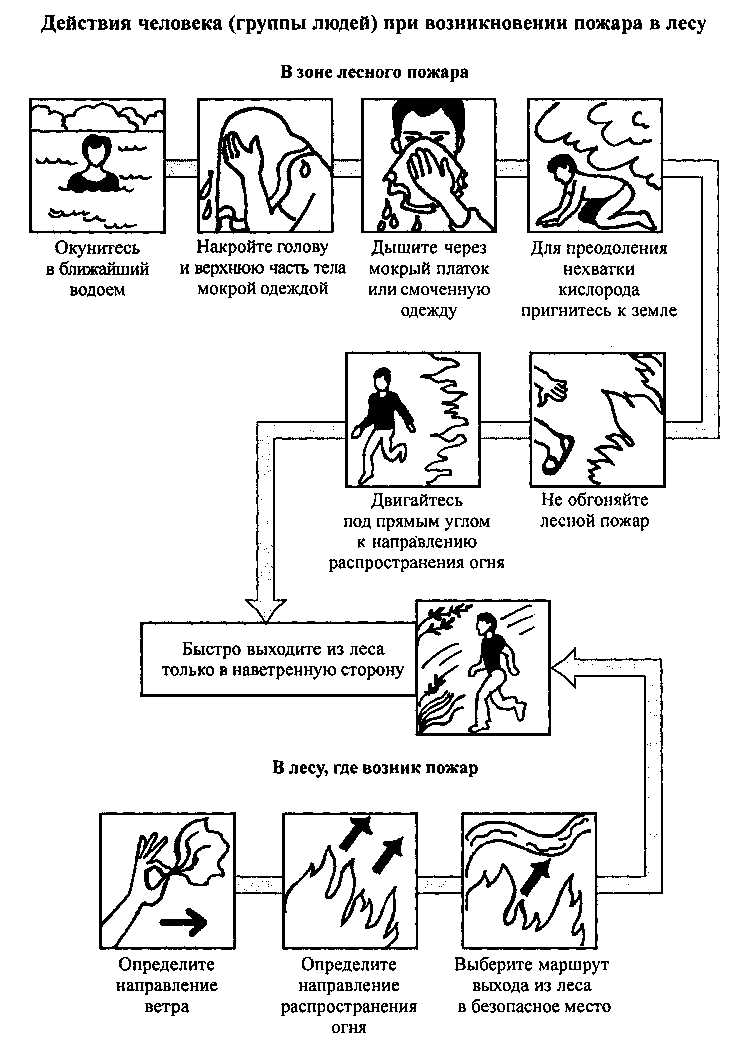

Действия населения при возникновении лесного пожара

В случае, если вы оказались вблизи очага пожара или на торфянике, и у вас нет возможности своими силами справиться с его локализацией и тушением, немедленно предупредите всех находящихся поблизости о необходимости выхода из опасной зоны; организуйте выход на дорогу или просеку, широкую поляну, к берегу реки или водоема, в поле.

Выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно направлению распространения огня. Если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой. Оказавшись на открытом пространстве или поляне, дышите воздухом у земли – там он менее задымлен; рот и нос при этом прикройте ватно-марлевой повязкой или тряпкой.

После выхода из зоны пожара сообщите о его месте, размерах и характере в администрацию населенного пункта, лесничество или противопожарную службу, а также местному населению. Знайте сигналы оповещения о приближении зоны пожара к населенному пункту и принимайте участие в организации его тушения. При тушении пожара действуйте осмотрительно, не уходите далеко от дорог и просек, не теряйте из виду других участников, поддерживайте с ними зрительную и звуковую связь.

Привлечение населения к борьбе с лесными пожарами.

При возникновении лесных и степных пожаров к их тушению в добровольном порядке активно привлекается местное население, за исключением лиц моложе 18 лет. Перед началом работ все граждане должны быть подробно ознакомлены с правилами безопасности и с существующим порядком тушения лесных пожаров. Люди, назначенные для работы непосредственно на кромке огня, снабжаются спецодеждой, касками, противодымными масками и изолирующими противогазами. При видимости в зоне задымления меньше 10 м вход в нее запрещен, так как это представляет опасность. Всех участников тушения пожара до начала работ следует ознакомить с местами укрытия от огня, путями подхода к ним, а также звуковыми сигналами, предупреждающими об опасности.

Каждой группе населения, участвующей в работах по тушению пожара, назначается проводник, хорошо знающий местность, а также выделяется наблюдатель, следящий за направлением распространения огня и падающими деревьями. В случае угрозы окружения людей огнем проводник обязан вывести их в безопасное место.

|

|

6. ПОВЫШЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ ПОМЕЩЕНИЙ ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ, ОТРАВЛЯЮЩИХ И АВАРИЙНО-ХИМИЧЕСКИХ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ ЧС ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА.

Ваш дом может оказаться недалеко от предприятия на котором непременно имеется хлор. Если поблизости мясокомбинат, консервный завод, холодильник, молкомбинат или другое предприятие пищевой промышленности, там обязательно будет аммиак.

Предположим, все это от вас далеко, и вам кажется, что вы можете себя чувствовать спокойно. Но близко может находиться железная дорога или, что еще опаснее, железнодорожная станция. Такое соседство тоже должно вызывать опасение и озабоченность. Номенклатура перевозимых опасных грузов все увеличивается. Число аварий на железнодорожном транспорте растет. Таким образом, совсем спокойных мест, где можно было бы ничего не делать для защиты дома и семьи, практически очень мало. В случае аварии два варианта: либо загерметизировать дом (квартиру), заделать все щели, чтобы радиоактивные вещества в виде пыли, аэрозоля вместе с воздухом не попали внутрь помещения, либо подготовиться к эвакуации из опасной зоны. На случай возможного радиоактивного заражения необходимо всем иметь респираторы или ватно-марлевые повязки, а также аптечку АИ-2 (или просто препараты йодистого калия в виде таблеток или 5%-ной спиртовой настойки йода), с препаратами, ослабляющими действие радиации (радиопротекторами).

Разлив (выброс) АХОВ. Здесь тоже два варианта. В одном случае вас в какой-то мере обезопасит герметизация помещения (отключение кондиционеров и сплит-систем, заклеивание щелей в окнах, форточках, дверях, заделывание вытяжек, вентиляционных отверстий бумагой, полиэтиленовой пленкой или клеёнкой, навешивание на двери одеял, полотнищ из плотной ткани или пленочного материала, предварительно смоченных водой), в другом - выход за пределы зоны заражения. И в том, и в другом случае, прежде всего, наденьте ватно-марлевую повязку, смоченную водой, а лучше 2%-м раствором питьевой соды (при угрозе отравления хлором) или 5%-м раствором лимонной или уксусной кислоты (при угрозе отравления аммиаком).

Повысить защитные свойства дома (квартиры) можно, прежде всего соблюдая противопожарные меры. Не следует хранить дома керосин, бензин, другие легковоспламеняющиеся жидкости и материалы. Вынесите их в безопасное место. Это одинаково важно, как тем, кто проживает в многоэтажном, так и в своем собственном доме.

Чердаки, лестничные клетки, тамбуры, кладовые должны быть освобождены от громоздких и ненужных вещей. Если на чердаке в качестве утеплителя используются опилки, торф, листва, мох – их нужно убрать и заменить на несгораемые материалы – песок, шлак, сухую землю, глину. Причем слой должен быть 5-10 см, сколько позволит перекрытие.

Вода и продукты питания должны быть тоже защищены. Основной способ защиты продуктов питания и воды от заражения - их изоляция от внешней среды. В домашних условиях защита продуктов питания и запасов воды достигается хранением их в герметически закрывающейся посуде или использованием защитной упаковки. Лучше всего защищены консервированные продукты, а также продукты, завернутые в пергамент, целлофан и плотную бумагу. Упакованные таким образом продукты рекомендуется хранить в буфетах, шкафах, ящиках, а лучше в домашних холодильниках. Для защиты продуктов питания можно использовать стеклянные и глиняные банки, различную домашнюю посуду, защитные мешки из прорезиненной ткани или полиэтиленовых пленок, деревянные или фанерные ящики, выложенные изнутри плотной бумагой. Мясные продукты, рыба, масло хорошо защищены от заражения в холодильниках, бидонах или бочках с плотно пригнанными крышками. Во избежание отравления людей нельзя хранить мясо и рыбу в медной, оцинкованной или луженой посуде. Сливочное масло и другие жиры следует хранить в стеклянных или металлических банках с плотно закрывающимися крышками.

Особенно тщательно нужно защищать хлеб, сухари, кондитерские изделия. Для этого применяют полиэтиленовые мешочки, пергамент, пленки и другие подобные материалы Зерновые, мучные и другие сыпучие продукты следует хранить в полиэтиленовых мешочках, пакетах из плотной бумаги, в мешках, а также ящиках и коробках, выложенных изнутри картоном, пленочными материалами или клеенкой и имеющих плотно закрывающиеся крышки. Для защиты жидких продуктов используется посуда с хорошо пригнанными крышками, сосуды с притертыми пробками: термосы, бидоны, банки, бутылки. Картофель, капусту и другие свежие овощи следует хранить в деревянных или фанерных ящиках, выстланных изнутри плотной бумагой, целлофаном, полиэтиленовой пленкой или клеенкой и укрытых брезентом или другой плотной тканью. Овощи хорошо могут сохраниться в подвале, погребе, кладовой, соответствующим образом оборудованных для хранения продуктов. Для этого в указанных помещениях необходимо тщательно заделать все щели (мелкие проконопатить и заклеить бумагой), а рамы дверей, окон (если таковые имеются) плотно пригнать. Отдушина в погребе или подвале должна иметь изнутри плотно закрывающуюся задвижку, а снаружи, на раме - мелкую металлическую сетку для защиты от грызунов.

Запасы питьевой воды, хранящиеся в домашних условиях, в целях защиты от заражения следует держать в герметичной стеклянной или металлической посуде (термосе, бидоне, графине или банках с притертыми пробками). Эту воду желательно ежедневно заменять свежей. Воду можно также хранить в емкостях, сделанных из синтетических пленок, в ведрах и ваннах, накрываемых сверху полиэтиленовыми или другими пленочными материалами. Для герметизации различных хранилищ щели в их потолках и стенах замазывают глиняным (цементным, известковым) раствором. В деревянных помещениях щели проконопачивают мхом, паклей или тряпками и штукатурят. Стены этих помещений снаружи обваловывают землей. Окна наглухо закладывают кирпичом и замазывают глиной или заделывают с обеих сторон щитами, пространство между которыми засыпают землей (песком). Часть окон может оставаться незакрытыми. На эти окна делают съемные щиты, обшитые толем или другим плотным материалом. Лучше такое делать с внутренней стороны: надежнее, удобнее и хорошо сохраняется. Щели между деталями окон следует непременно промазать замазкой или каким-либо хорошо сохраняющимся раствором.

Простейшая герметизация складских помещений не дает полной гарантии того, что радиоактивные, аварийно химически опасные и отравляющие вещества, а также бактериальные средства не будут попадать на продукты и фураж. Поэтому все то, что находится на складах, в сараях, ригах, рекомендуется хранить в ларях, закрытых ящиках, бочках, полиэтиленовых или бумажных мешках.

Для получения необходимой информации о надвигающейся опасности радиоприемник и телевизор должны быть постоянно включены. На случай отключения электроэнергии необходимо иметь батарейный радиоприемник.

Дома надо иметь заранее приготовленные ватно-марлевые повязки на всех членов семьи, питьевую соду и лимонную или уксусную кислоту. Для герметизации помещения храните нарезанные полоски бумаги и клей. Помните, где это все у вас хранится. При взрывах, пожарах, обрушениях возможны ранения людей, переломы конечностей, кровотечения, обмороки, шоковые состояния, сердечные приступы. Чтобы оказать первую доврачебную помощь, надо иметь домашнюю аптечку. В ней должно находиться все самое необходимое: перевязочные средства (бинты, салфетки, перевязочные пакеты), йод, нашатырный спирт, нитроглицерин, валидол, анальгин, бесалол, настойка валерианы, калия перманганат, кислота борная, лейкопластырь бактерицидный, вата, стаканчик из полиэтилена для приема лекарств. Для остановки кровотечения желательно иметь резиновый жгут или матерчатую закрутку. Нельзя забывать взять документы, деньги, ценные вещи и все самое необходимое на первый случай.

7. ЭВАКУАЦИЯ И РАССРЕДОТОЧЕНИЕ. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ПУТЕМ ЭВАКУАЦИИ. ПРИНЦИПЫ И СПОСОБЫ ЭВАКУАЦИИ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭВАКУАЦИИ.

Эвакомероприятия осуществляются по решению Президента РФ, Председателя Правительства РФ и в отдельных случаях, требующих принятия немедленного решения, по решению руководителей субъектов РФ с последующим докладом по подчиненности.

Эвакуационные мероприятия на территории городского округа «Город Калининград» не проводятся.

Эвакуация – организованный вывод (вывоз) из зон возможных сильных разрушений и зон катастрофического затопления рабочих и служащих предприятий, организаций, учреждений, переносящих свою деятельность в загородную зону, прекращающих свою деятельность, и всего остального незанятого населения.

Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы включает в себя вывод людей и вывоз материальных и культурных ценностей в безопасные районы из:

городов и иных населенных пунктов, отнесенных к группам по гражданской обороне;

населенных пунктов, имеющих организации, отнесенные к категории особой важности по гражданской обороне и железнодорожные станции первой категории;

населенных пунктов, расположенных в зонах возможного катастрофического затопления в пределах 4-часового добегания волны прорыва при разрушении гидротехнических сооружений, а также рассредоточение работников организаций, продолжающих в военное время производственную деятельность в указанных населенных пунктах.

Безопасные районы представляют собой территорию в пределах загородной зоны, подготовленную для жизнеобеспечения местного и эвакуированного населения, а также для размещения и хранения материальных и культурных ценностей.

Эвакуации подлежат:

работники и члены их семей организаций, переносящих производственную деятельность в военное время в загородную зону;

работники и члены их семей предприятий, прекращающих свою работу в военное время;

нетрудоспособное и не занятое в производстве население;

материальные и культурные ценности.

В зависимости от масштаба, особенностей возникновения и развития ЧС или военных действий проводится частичная или общая эвакуация.

Общая эвакуация - производится на территории страны или на территории нескольких субъектов РФ и предполагает вывоз (вывод) всех категорий населения, за исключением нетранспортабельных больных, обслуживающего их персонала и лиц, подлежащих мобилизации (имеющих мобпредписания).

Частичная эвакуация - производится до начала общей эвакуации при угрозе воздействия современными средствами поражения потенциального противника, без нарушения действующих графиков работы транспорта. При частичной эвакуации вывозится нетрудоспособное население и не занятое в производстве и в сфере обслуживания (обучающиеся ВУЗов, учащиеся школ-интернатов и профессионально-технических училищ, воспитанники детских домов, ведомственных детсадов и др. детских заведений, пенсионеры, содержащиеся в домах инвалидов и престарелых, - совместно с преподавателями, обслуживающим персоналом и членами их семей).

В условиях возникновения чрезвычайной ситуации особо важное значение приобретает быстрота эвакуации. С этой целью может использоваться не какой-либо один вид транспорта, а все его многообразие, то есть комбинированно.

Комбинированный способ предусматривает как вывоз населения всеми видами имеющегося транспорта независимо от форм собственности, незанятого воинскими и другими особо важными перевозками по мобилизационным планам, так и массовый вывод пешком. Транспорт используется для тех, кто не может передвигаться самостоятельно (престарелых, инвалидов, больных, беременных женщин, женщин с детьми до 10 лет). Пешком выводится вся остальная здоровая часть населения.

Численность населения, вывозимого транспортом, определяется эвакокомиссиями в зависимости от наличия транспорта, состояния дорожной сети, ее пропускной возможности и других местных условий.

В первую очередь транспортом вывозятся:

медицинские учреждения;

население, которое не может передвигаться пешим порядком (беременные женщины, женщины с детьми до 14 лет, больные, находящиеся на амбулаторном лечении, мужчины старше 65 лет, женщины - 60 лет);

рабочие и служащие свободных смен организаций, продолжающих работу в военное время в городах, отнесенных к группам по ГО;

сотрудники органов государственного управления, важнейших научно-исследовательских учреждений и конструкторских бюро.

Организуют эвакуацию главы администраций городов, районов, руководители предприятий, организаций, учреждений. На предприятиях, в организациях и учреждениях создаются эвакуационные комиссии, которые ведут учет количества рабочих, служащих и членов их семей, подлежащих эвакуации, разрабатывают документы, контактируют с районными (городскими) органами, сборным эвакуационным пунктом (СЭП), эвакоприемной комиссией и приемным эвакопунктом (ПЭП) в загородной зоне.

Эвакуация населения осуществляется комбинированным способом, обеспечивающим в сжатые (короткие) сроки вывоз в загородную зону части эваконаселения всеми видами имеющегося транспорта независимо от форм собственности, не занятого воинскими и другими особо важными перевозками по мобпланам, с одновременным выводом остальной его части пешим порядком.

Размещение эваконаселения в загородной зоне планируется, как правило, на территории своего субъекта РФ.

Каждой организации заблаговременно (в мирное время) определяется база и назначается (выделяется) район размещения в загородной зоне.

Выбор районов размещения эваконаселения осуществляется эвакокомиссиями и ОУ ГОЧС субъектов РФ на основе оценки:

возможностей в жилье по нормам военного времени;

возможностей переоборудования и строительства ЗС;

наличия воды и др. видов первоочередного жизнеобеспечения;

условий для создания группировок сил ГО, предназначенных для АСДНР в очагах поражения;

возможностей дорожно-транспортной сети.

Население, эвакуируемое из зоны катастрофического затопления, размещается в ближайших населенных пунктах на незатапливаемой территории.

Весь жилой фонд и фонд зданий общественного и административного назначения с момента объявления эвакуации передаются в распоряжение руководителя субъекта РФ.

При переработке и корректировке планов эвакуации смена районов размещения допускается только в исключительных случаях.

Для непосредственной подготовки, планирования и проведения эвакомероприятий решениями соответствующего руководителя создаются эвакоорганы.

Они включают:

эвакуационные комиссии;

сборные эвакуационные пункты;

промежуточные пункты эвакуации;

группы управления на маршрутах пешей эвакуации населения;

эвакоприемные комиссии;

приемные эвакопункты (ПЭП);

администрации пунктов посадки (высадки) населения, погрузки (выгрузки) материальных и культурных ценностей на транспорт.

Сборный эвакуационный пункт (СЭП) предназначен для сбора, регистрации и организованной отправки населения. При вывозе людей железнодорожным или водным транспортом, СЭП размещаются вблизи станций, портов (пристаней) и на предприятиях, имеющих свои подъездные пути. При вывозе населения автотранспортом, СЭП размещается на территории или вблизи тех объектов, рабочие и служащие которых следуют этим транспортам. Каждому СЭП присваивается порядковый номер, к нему приписываются ближайшие учреждения и организации.

Приемные эвакуационные пункты создаются для встречи прибывающих в загородную зону людей, их учета и размещения в конечных населенных пунктах.

Промежуточные пункты эвакуации (ППЭ) назначаются для населения, эвакуируемого пешим порядком, когда конечные пункты размещения значительно удалены от города. Они размещаются в населенных пунктах, находящихся на маршрутах движения. Отсюда дальше население следует пешком или вывозится транспортом.

Для оказания помощи больным используются местные лечебные учреждения, а также тот медицинский персонал, который должен быть приписан к колонне.

Пункты посадки организуются на железнодорожных станциях и платформах, в портах и на пристанях, у подъездных путей предприятий. Пункты посадки на автотранспорт создаются, как правило, непосредственно у СЭП.

Пункты высадки располагаются вблизи мест размещения эвакуируемого населения.

Узнав об эвакуации, граждане должны немедленно подготовиться к выезду. Брать с собой самое необходимое: личные документы (паспорт, военный билет, свидетельства о браке, рождении детей, пенсионное удостоверение, деньги), продукты питания на 2-3 суток и питьевую воду, одежду, обувь (в том числе и теплую), принадлежности туалета, белье, постельные принадлежности на случай длительного пребывания в загородной зоне.

Из продуктов питания следует брать такие, которые могут храниться: консервы, концентраты, копчености, сухари, печенье, сыр, сахар и др. Питьевую воду нужно налить во флягу, термос, бутылку с пробкой. Целесообразно иметь кружку, чашку, ложку, перочинный нож, спички, карманный фонарик.

При подготовке к эвакуации пешим порядком необходимо подготовить такую обувь, которая при совершении марша не натирала бы ноги и соответствовала сезону.

В случае следования в загородную зону транспортом, вещи и продукты нужно уложить в чемоданы, сумки, рюкзаки, а если придется идти пешком, все укладывают в рюкзак или вещевой мешок. К каждому багажному месту нужно прикрепить бирки с указанием своей фамилии, инициалов, адреса жительства и конечного пункта эвакуации, в этом случае больше вероятности, что чемодан или рюкзак не потеряются.

Детям дошкольного возраста необходимо пришить к одежде и белью ярлычки с указанием фамилии, имени и отчества ребенка, года рождения, места постоянного жительства и конечного пункта эвакуации.

Перед уходом из квартиры необходимо выключить все осветительные и нагревательные приборы, закрыть краны водопроводной и газовой сетей, окна и форточки. Включить охранную сигнализацию (если такая есть), закрыть квартиру на все замки. Если в семье есть престарелые, больные, которые не могут эвакуироваться вместе со всеми членами семьи, об этом следует сообщить начальнику СЭП для принятия необходимых мер.

К установленному сроку граждане, вывозимые в загородную зону, прибывают с вещами на СЭП самостоятельно на городском транспорте. Здесь эвакуируемые проходят регистрацию. После этого они распределяются по вагонам, автомашинам, судам и ожидают посадки. В назначенное время людей выводят к пунктам посадки. СЭП прекращают работу по окончании эвакуации.

Для вывоза населения по железной дороге и водными путями используется не только пассажирский транспорт, но и товарные вагоны, грузовые суда и баржи. Предусматривается более уплотненная загрузка вагонов, а также увеличение длины железнодорожного состава. При перевозке людей автотранспортом, кроме автобусов, используются приспособленные для этой цели грузовики и автоприцепы. Не исключено использование и личного транспорта. Все автомашины следуют не разрозненно, а колонной, и если возможно, то и при сопровождении ГИБДД.

Вывод населения пешим порядком осуществляется преимущественно по дорогам, в отдельных случаях - по обочинам и обозначенным маршрутам вне дорог. Колонны формируются на предприятиях (в учреждениях, по месту жительства). Численность их может быть самая различная. Для удобства управления колонна разбивается на части (коллективы цехов, отделов и других структурных подразделений), а внутри еще подразделяется на группы по 20 - 30 человек. В каждой колонне назначается начальник, а в группе - старший.

Средняя скорость движения принимается не более 4 км/ч. Через каждый 1-1,5 ч движения предусматривается малый привал продолжительностью 10-15 мин, а после второй половины перехода - большой привал на 1-2 ч. Переход завершается прибытием в конечный пункт эвакуации.

Во время марша эвакуируемым необходимо соблюдать установленный порядок: выполнять все команды и распоряжения начальника колонны и старшего группы. Не покидать колонну без разрешения. Не пить воду из источников, не проверенных медицинской службой.

По прибытии к месту назначения все организованно проходят регистрацию на ПЭП и в сопровождении старших расходятся по улицам и домам. Прибывшие не имеют права самостоятельно, без разрешения местных эвакуационных органов, выбирать места для проживания и перемещаться из одного населенного пункта в другой. В загородной зоне организуется медицинское и бытовое обслуживание. Детей, при необходимости, устраивают в школы и детские сады. Снабжение продовольствием и предметами первой необходимости производится через торговую сеть.

Организация эвакомероприятий в мирное время

Особенности проведения эвакуации в мирное время определяются характером источника ЧС (радиоактивное загрязнение или химическое заражение), пространственно-временными характеристиками воздействия поражающих факторов источника ЧС, численностью и охватом вывозимого (выводимого) населения, временем и срочностью проведения эвакомероприятий. Указанные признаки могут быть положены в основу классификации способов (вариантов) проведения эвакуации.

В зависимости от времени и сроков проведения выделяются следующие способы эвакуации населения: упреждающая (заблаговременная), экстренная (безотлагательная).

При получении достоверных данных о высокой вероятности возникновения запроектной аварии на потенциально опасных объектах или стихийного бедствия проводится упреждающая (заблаговременная) эвакуация населения из зон возможного действия поражающих факторов (прогнозируемых зон ЧС). Основанием для введения данной меры защиты является краткосрочный прогноз возникновения запроектной аварии или стихийного бедствия на период от нескольких десятков минут до нескольких суток, который может уточняться в течение этого срока.

В случае возникновения ЧС проводится экстренная (безотлагательная) эвакуация населения. Вывоз (вывод) населения из зон ЧС может осуществляться при малом времени упреждения и в условиях воздействия на людей поражающих факторов источника ЧС.

В случае нарушения нормального жизнеобеспечения населения, при котором возникает угроза жизни и здоровью людей, также проводится экстренная (безотлагательная) эвакуация.

Право принятия решения на проведение эвакуации принадлежит руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, на территории которых возникла или прогнозируется ЧС.

В случаях, требующих принятия безотлагательного решения, экстренная эвакуация, носящая локальный характер, может осуществляться по указанию (распоряжению) начальника дежурной (диспетчерской) службы потенциально опасного объекта.

Общее руководство эвакуацией населения осуществляется руководителями (комиссиями по ЧС и ПБ) территориальных, ведомственных, объектовых органов управления, а непосредственная организация и проведение эвакуационных мероприятий – эвакуационными органами (комиссиями), создаваемыми главами администраций субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, руководителями организаций.

Эвакуация населения в мирное время из загрязненной территории проводится в два этапа: до границы зоны заражения и далее до мест размещения в безопасных районах через промежуточный пункт эвакуации на внешней границе зоны заражения, на котором проводится:

- учет и перерегистрация;

- санитарная обработка;

- дозиметрический и химический контроль;

- отправка к месту постоянного размещения на «чистом» транспорте.

8. ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ, ОКАЗАВШИХСЯ В МЕСТАХ ЧС

БИОЛОГО-СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА.

Биолого-социальные чрезвычайные ситуации:

- массовые заболевания людей, сельскохозяйственных животных и растений;

- террористические акты;

- межнациональные конфликты; забастовки, бунты; геноцид;

- демографические кризисы.

Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера, исходя из статистики эпидемиологической обстановки на территории г. Наро-Фоминска маловероятны.

Перечень проводимых мероприятий направленных на недопущение инфекционной заболеваемости людей в Московской области:

проведение работы по сохранению здоровья населения, по дальнейшему улучшению качественных показателей среды обитания человека, профилактике и снижения заболеваемости населения, связанной с водным фактором, в первую очередь, в сельской местности;

принятие мер по обеспечению безопасности показателей выпускаемой и реализуемой пищевой продукции, особенно по группе мясных и молочных продуктов, которые являются наиболее эпидемически значимыми в плане возникновения кишечных инфекций и пищевых отравлений;

надзор и содействие в реализации программы по улучшению школьного питания. Стали более безопасными и комфортными условия воспитания и обучения детей, увеличен процент охвата горячим питанием школьников;

активизация работы по контролю за санитарным состоянием и благоустройством населенных мест, зон рекреаций, придорожных территорий, содержанием полигонов ТБО;

вопросы по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности населения рассматриваются на заседаниях санитарно-противоэпидемической комиссии.

Перечень превентивных мероприятий направленных на недопущение заболеваемости с/х животных:

проводится разъяснительная работа среди населения с привлечением СМИ о мерах профилактики заболеваемости с/х животных;

проводятся ежедневные клинические осмотры с/х животных в целях раннего выявления заболеваемости;

проводится мониторинг эпизоотической ситуации среди с/х животных; осуществляется контроль за проведением плановых акарицидных обработок с/х животных и мест их содержания в соответствии с технологией (не менее 2 раз в год), регулярных дезинсекций, дератизаций, дезинфекций помещений и средств транспортировки (с/х животных, продукции и биологических отходов);

проводится контроль за выполнением физическими и юридическими лицами запрета на скармливание с/х животным пищевых отходов без их термической обработки, за организацией на промышленных предприятиях помещений для приема пищи работниками, санузлов, контейнеров для сбора мусора и ТБО;

проводятся контрольно-надзорные мероприятия по выполнению хозяйствами всех форм собственности, мер по профилактике;

создан необходимый запас дезинфицирующих и акарицидных средств, спецодежды на случай возникновения очагов заболеваемости с/х животных;

осуществляется контроль обеспечения неукоснительного соблюдения промышленными предприятиями режима предприятий закрытого типа;

принятые меры, обеспечивающие недопущение реализации продуктов убоя с/х животных в неустановленных местах.

Инфекционные (заразные) болезни – болезни, возникающие вследствие внедрения в организм человека, животного, растение живого специфического возбудителя инфекции (бактерии, вирусы, грибки и др.)

Классификация инфекционных заболеваний

| Группа инфекционных заболеваний | Краткая характеристика | Инфекции, входящие в группу |

| Кишечные инфекции | Возбудитель выделяется с фекалиями или мочой. Факторами передачи служат пища, вода, почва, мухи, грязные руки, предметы бытовой обстановки. Заражение происходит через рот | Брюшной тиф, паратиф А и Б, дизентерия, холера, пищевые токсикоинфекции и др. |

| Инфекции дыхательных путей, или воздушно-капельные инфекции | Передача осуществляется воздушно-капельным путем или воздушно-пылевым путем | Грипп, корь, дифтерия, скарлатина, натуральная оспа и др. |

| Кровяные инфекции или трансмиссионные инфекционные заболевания | Возбудитель передается через укусы кровососущих насекомых (комары, клещи, вши, москиты и др.) | Сыпной и возвратный тиф, малярия, чума, туляремия, клещевой энцефалит и др. |

| зоонозные инфекции | Болезни, передающиеся через укусы животных | Бешенство |

| Контактно-бытовые инфекции | Болезни, передающиеся при непосредственном контакте здорового человека с больным, при котором возбудитель инфекции переходит на здоровый орган. Фактор передачи отсутствует | Инфекционные кожно-венерологические заболевания, передающиеся половым путем (сифилис, гонорея, хламидиоз и др.) |

Инфекционные болезни характеризуются интенсивностью их развития и распространения (эпидемическим процессом).

Эпидемия – широкое распространение инфекционного заболевания, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости.

Пандемия – массовые заболевания, охватывающие несколько стран, континентов, и даже весь земной шар.

Источник возбудителя инфекции – организм (больной человек, животное, растение), в котором возбудитель не только сохраняется, размножается, но и выделяется во внешнюю среду или непосредственно передается другому восприимчивому организму. Однако, иметь болезнетворные микробы и выделять их могут не только больные, но и не проявляющие признаков болезни, так называемые бактерионосители (вирусоносители), представляющие большую опасность для окружающих, так как выявить их значительно труднее, чем больных.

В настоящее время известны шесть путей передачи инфекции: фекально-оральный (пищевой, алиментарный); воздушно-капельный; воздушно-пылевой; водный; контактно-бытовой; переносчиками зоонозных инфекций.

Особо опасные инфекционные болезни людей

Рассмотрим болезни, которые характеризуются высокой летальностью и могут вызвать эпидемии.

Чума - острое зоонозное инфекционное заболевание, которое вызывается чумными палочками - особо вирулентными возбудителями, способными распространяться по всему организму и приводить к образованию геморрагических очагов (очагов кровоизлияния) в различных органах и тканях.

В России носителями чумной инфекции являются, прежде всего, суслики, крысы и другие грызуны. Есть несколько природных очагов. Главными из них являются прикаспийский и забайкальский. Существование очагов чумы, расширение международных связей, использование современных средств сообщения - вот факторы, которые требуют поддержания постоянной противоэпидемической готовности.

Холера - острое инфекционное заболевание человека, вызываемое холерными вибрионами. Клинически выраженная форма холеры характеризуется внезапным возникновением обильного поноса и рвоты, приводящих к сильному обезвоживанию организма, резкому нарушению кровообращения, прекращению мочеотделения, снижению кожной температуры, появлению судорог, цианоза, глубокому нарушению обмена веществ и угнетению функции центральной нервной системы вплоть до развития комы.

Естественный источник возбудителей холеры - люди, выделяющие холерные вибрионы во внешнюю среду главным образом с испражнениями и реже с рвотными массами. Главным путем распространения возбудителей является заражение воды выделениями здоровых носителей холерных вибрионов или больными со стертыми и латентными формами болезни, а также употребление зараженной пищи, немытые руки и мухи.

Желтая лихорадка - острое инфекционное заболевание, вызываемое специфическим вирусом и передающееся комарами строго определенных видов. Клинически характеризуется резкими явлениями обшей интоксикации, лихорадкой, желтухой, геморрагическим синдромом и поражением почек.

Эпидемиологи различают две формы желтой лихорадки. Первая лихорадка влажных джунглей, вторая - классическая городская, являющаяся антропонозным заболеванием. Источник инфекции - больной человек, от которого вирус попадает в организм комара, где сохраняется в течение всего периода его жизни. Здоровому человеку вирус передается при укусе зараженного комара.

Спид - синдром приобретенного иммунного дефицита, вызывается вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Попадая в кровь, ВИЧ внедряется в тлимфоциты, где проходит цикл его размножения, ведущий к гибели клеткихозяина.

Источником СПИДа является прежде всего больной человек. После заражения наступает инкубационный период, который продолжается от нескольких· месяцев до 5 лет. Затем следует период с неопределенной клинической картиной, который переходит в период развития болезни. Иногда заболевание принимает хроническую форму.

Передача вируса-возбудителя осуществляется половым путем, при переливании крови, при внутривенных введениях лекарственных препаратов.

Летальность при заболевании СПИДом достигает 65- 70%

Брюшной тиф и паратифы А и В вызываются сальмонеллами. Заболеваемость тифом и паратифами в настоящее время невысока. Болезнь

проявляется в виде спорадической заболеваемости (единичные случаи), либо в виде хронической водной эпидемии. Случаи водной вспышки регистрируются сравнительно редко, они возникают чаще всего в результате аварийных ситуаций.

В системе мероприятий по борьбе с брюшным тифом ведущее положение занимает обеспечение населения водой, качество которой отвечает современным требованиям, а также контроль за пищевыми продуктами, особенно молочными.

Дифтерия - острая инфекционная болезнь, характеризующаяся воспалением слизистых оболочек зева, гортани и поражением различных органов. Сопровождается образованием плотных пленок и тяжелым общим отравлением организма. Наиболее часто дифтерией заболевают дети от 4 до 6 лет.

Возбудитель - дифтерийная палочка. Хорошо сохраняется в окружающей среде. В воде и молоке выживает в течение 7 дней, на посуде, белье и игрушках - несколько недель.

Основной источник заражения - больной, который опасен для окружающих весь период болезни и некоторое время после выздоровления. Благодаря прививкам заболеваемость детей резко снизилась.

Дизентерия - инфекционное заболевание человека. Клинически характеризуется явлением общей интоксикации и симптомами поражения толстой кишки. Передается главным образом через зараженную пищу и воду. При неблагоприятных санитарно-гигиенических условиях дизентерия может принять эпидемическое распространение.

Вирусный гепатит типа А - это инфекционное заболевание человека, которое вызывается специфическим вирусом и протекает с преимущественным поражением печени. Клинически вирусный гепатит проявляется симптомами желтухи, расстройством обмена веществ. Механизм передачи инфекции - фекально-оральный.

Грипп - острое инфекционное вирусное заболевание. Клинически характеризуется лихорадкой, синдромом общей интоксикации и катаральным воспалением слизистых оболочек верхних дыхательных путей, особенно трахеи.Инфекция распространяется воздушно-капельным путем.

Особо опасные инфекционные болезни животных.

Инфекционные болезни животных - группа болезней, имеющая такие общие признаки, как наличие специфического возбудителя, цикличность развития, способность передаваться от зараженного животного к здоровому и принимать эпизоотическое распространение.

Эпизоотия характеризуется широким распространением инфекционных болезней в хозяйстве, районе, области, стране. Эпизоотии свойственны массовость, общность источника возбудителя инфекции, одновременность поражения, периодичность и сезонность.

Панзоотия - высшая степень развития эпизоотии. Характеризуется необычайно широким распространением инфекционной болезни, охватывающей одно государство, несколько стран, материк. К инфекционным болезням животных, имеющих тенденцию к панзоотиям, относятся ящур, чума крупного рогатого скота, свиней и птиц.

Ящур - высоко контагиозная остро протекающая вирусная болезнь парнокопытных домашних и диких животных, характеризующаяся лихорадкой и афтозными (язвенными) поражениями слизистой оболочки ротовой полости, кожи, вымени и конечностей.

Наиболее восприимчивы к ящуру крупный рогатый скот, свиньи. Менее чувствительны овцы и козы. Источник возбудителя ящура - больные животные, в том числе находящиеся в инкубационном периоде заболевания, а также вирусоносители. Такие животные выделяют вирус во внешнюю среду с молоком, слюной, мочой и калом, в результате чего происходит инфицирование помещений, пастбищ, источников, кормов, транспортных средств.

Распространение ящура во многом зависит от хозяйственных и экономических связей, способов ведения животноводства, плотности поголовья животных, степени миграции населения. Большое значение в распространении вируса ящура имеет человек. Он после соприкосновения с животными может перемещаться на большие расстояния. Ящур, как правило, проявляется в форме эпизоотии, реже панзоотии.

При обнаружении ящура на неблагополучное в этом отношении хозяйство или населенный пункт накладывают карантин, вводят ограничения в хозяйственную деятельность.

Классическая чума свиней - инфекционная, высококонтагиозная вирусная болезнь. В естественных условиях ею болеют только домашние и дикие свиньи всех пород и возрастов. Более восприимчивы к вирусу высокопородные животные. Источником инфекции являются больные и переболевшие домашние, и дикие свиньи - вирусоносители. Заражение происходит при совместном содержании больных животных и вирусоносителей со здоровыми, а также при скармливании инфицированных кормов. Обычно это происходит в хозяйствах с низкой ветеринарно-санитарной культурой, не имеющих надежной защиты от заноса возбудителя извне.

Чума может возникнуть в любое время года, но чаще осенью, когда осуществляются массовые перемещения, продажа и убой. В свежих очагах при наличии неимунного поголовья заболеваемость достигает 95 - 100'%, летальность - 60 - 100%.

Специфическое лечение свиней, больных чумой, не разработано.

Заболевших животных немедленно убивают, а трупы сжигают.

Псевдочума птиц - высококонтагиозная вирусная болезнь птиц из отряда куриных, характеризующаяся поражением органов дыхания, пищеварения и центральной нервной системы.

Источником возбудителя инфекции являются больные и переболевшие птицы, выделяющие вирус со всеми секретами, экскрементами, яйцами и выдыхаемым воздухом. Вирус начинает выделяться в инкубационный период через 24 часа после заражения птицы.

Заражение происходит через корм, воду, воздух при совместном содержании здоровой и больной птицы. Эта болезнь чаще проявляется в виде эпизоотий, имеет некоторую периодичность и относительную летне-осеннюю сезонность, связанную с увеличением поголовья в этот период и с усилением хозяйственной деятельности. Заболеваемость высокая - до 100%, летальность - 60 - 90%.

Специфическое лечение не разработано. Как правило, на неблагополучные хозяйства накладывают карантин, а птицу убивают и сжигают.

Особо опасные болезни растений.

Болезнь растений - это нарушение нормального обмена веществ в клетках органов и целого растения под влиянием фитопатогена или неблагоприятных условий среды, приводящее к снижению продуктивности растений или к полной их гибели.

Фитопатоген - возбудитель болезни растений, выделяет биологически активные вещества, губительно действующие на обмен веществ, поражая корневую систему и нарушая поступление питательных веществ.

Для оценки масштабов заболеваний растений применяют такие понятия, как эпифитотия и панфитотия.

Эпифитотия - распространение инфекционных болезней на значительные территории в течение определенного времени.

Панфитотия - массовые заболевания, охватывающие несколько стран или континентов.

Восприимчивость растений к фитопатогену - это неспособность противостоять заражению и распространению фитопатогена в тканях. Восприимчивость зависит от устойчивости районированных сортов, времени заражения и погоды. В зависимости от устойчивости сортов меняется способность патогена вызывать заражение, плодовитость гриба, скорость развития возбудителя и соответственно вредоносность заболевания.

Чем раньше происходит заражение посевов, тем выше степень поражения растений, существеннее потери урожая.

Наиболее опасными болезнями являются стеблевая (линейная) ржавчина пшеницы и ржи, желтая ржавчина пшеницы и фитофтороз картофеля.

Стеблевая ржавчина пшеницы и ржи - одно из наиболее распространенных и вредоносных заболеваний этих растений. Стеблевая ржавчина поражает преимущественно стебли и листовые влагалища злаков. Способность ржавчинных болезней к быстрому распространению обусловлена высокой плодовитостью возбудителей. Наиболее опасными очагами развития болезни являются Кубань и Ставрополье.

Желтая ржавчина пшеницы является распространенным и вредоносным грибковым заболеванием. Кроме пшеницы гриб поражает ячмень, рожь и другие виды злаков. Заражение озимой пшеницы желтой ржавчиной может происходить на протяжении всего периода вегетации, но в основном только при наличии капельно-жидкой влаги и при температуре воздуха от +10 до + 20С.

В районах с сухим и жарким климатом она появляется крайне редко.

Например, в Волгоградской области и Калмыкии эпифитотии желтой ржавчины пшеницы возникают 1-2 раза в 30 лет.

Наиболее вредоносные ее эпифитотии отмечаются в годы с мягкой зимой, теплой весной и влажным прохладным летом. При поражении посевов пшеницы желтой ржавчиной урожай зерна часто снижается до 50%, а в годы с благоприятными для гриба условиями недобор урожая может достигать 90 и даже 100%.

Фитофтороз картофеля - широко распространенное и вредоносное заболевание. Вредоносность заключается в снижении урожая из-за преждевременной гибели пораженной ботвы в период образования клубней и их массового гниения в земле. Возбудитель болезни - гриб, который в течение зимы сохраняется в клубнях. Фитофтора поражает все наземные органы растений. Заболевание, как правило, наблюдается во второй половине лета. Потери достигают 15 - 20% и более.

Принципы, методы защиты и борьбы с острыми инфекционными болезнями

Все факторы, определяющие развитие острых инфекционных заболеваний, губительных эпидемий, пандемий, следует рассматривать как единый комплекс мероприятий по борьбе с инфекциями.