ЗАДАНИЕ А7

ГЕНЕТИКА, ЕЕ ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ

ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ, ПРОВЕРЯЕМЫЕ НА ЕГЭ

Генетика, ее задачи. Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Методы генетики. Основные генетические понятия и символика. Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и геноме.

Основные генетические понятия и символика

Диплоидный и гаплоидный набор хромосом.

При диплоидном (двойном) наборе каждая хромосома имеет пару, т. е. точно такую же по форме, размеру и окрашиванию хромосому. В гаплоидном (одинарном) наборе из каждой пары хромосом имеется только одна.

Парные (т. е. одинаковые) хромосомы называются гомологичными. Разные хромосомы будут негомологичными.

Аллельные гены - это гены, которые, во-первых, находятся в гомологичных хромосомах, во-вторых, в одних и тех же местах (локусах) этих хромосом и, в-третьих, отвечают за один и тот же признак (но за разные его проявления).

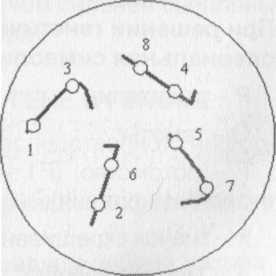

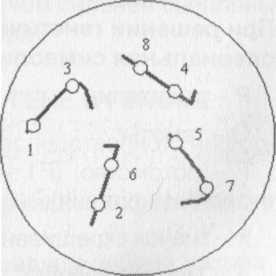

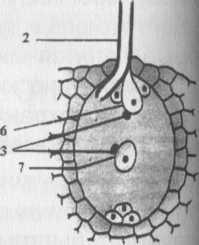

На рисунке изображены две пары хромосом и гены, обозначение кружками и цифрами. Аллельными генами являются пары: 3 и 7, 1 и 5, 8 и 2, 4 и 6.

Как уже было сказано, аллельные гены отвечают за один признак, но по-разному.

Например, гены, отвечающие за карие глаза и за широкие глаза, не являются аллельными. Цвет глаз и их размер - это разные признаки. А вот ген, отвечающий за карий цвет глаз, и ген, отвечающий за голубой цвет - аллельные.

Поскольку соматические клетки содержат парный набор хромосом (т.е. всех по две), то каждый признак соматической клетки определяется комбинации двух аллельных генов (по одному в каждой хромосоме). Половые клетки содержат гаплоидный набор хромосом, а значит, могут нести только один из аллельных генов. В этом заключается суть гипотезы чистоты гамет.

Тот аллельный ген, который преобладает, называется доминантным и обозначается большой буквой латинского алфавита, а тот который подавляется, - рецессивным, обозначается малой буквой.

Например, преимущественное владение правой рукой - доминантный признак (А), левой - рецессивный (а). В генотипе должно быть два аллельных гена, т. е. либо АА, либо аа, либо Аа. В первом случае человек будет правшой, во втором левшой, в третьем тоже правшой, потому что есть доминантный ген А.

Если оба аллельных гена одинаковы (АА или аа), то особь образует гаметы только одного типа (в первом случае все гаметы несут только доминантный ген А, а во втором только рецессивный ген а. Такие особи называются гомозиготными. Если же в генотипе имеются разные аллельные гены (Аа), то особь образует гаметы двух типов А и а и называется гетерозиготной.

Скрещивание особей, отличающихся по одному признаку, называется моногибридным, по двум - дигибридным. Так как при дигибридном скрещивании речь идет о двух признаках, то в генотипе указываются две пары аллельных генов. Например: АаВв, ААВВ, Аавв, ааВв и другие комбинации.

При решении генетических задач используется специальная символика:

Р - родители;

G - гаметы;

F - потомство, (F1 - гибриды первого поколения, F2 - гибриды второго поколения);

х - значок скрещивания;

Мужская особь

Женская особь

Понятия «генотип» и «фенотип»

Фенотип - совокупность признаков (желтый цвет, группа крови и др ) Генотип - совокупность генов: либо вся совокупность генов и организма, либо конкретное сочетание аллельных генов. Например, говорят: генотип Аа.

На развитие зародыша оказывает влияние

На развитие зародыша оказывает влияние