Урок № ______

Предмет: астрономия

Дата проведения: 06.04.2020 год.

Группа № 1-10

Тема урока: Строение и эволюция Вселенной.

Специальность:

Форма урока: изучение нового материала.

Преподаватель: Абдулгалимов Солтанмурат

Практически все объекты, которые видят на небе невоору женным глазом жители средних широт Северного полушария Земли, составляют единую систему небесных тел (главным образом звезд) — нашу Галактику. Из числа этих объектов в состав Галактики не входит лишь слабо заметное туманное пятно, видимое в созвездии Андромеды и напоминающее по форме пламя свечи, — туманность Андромеды. Характерной деталью звездного неба является Млечный Путь, в котором уже первые наблюдения с помощью телеско па позволили различить множество слабых звезд нашей Га лактики. Как вы можете сами убедиться в любую ясную без лунную ночь, он простирается через все небо светлой белесо ватой полосой клочковатой формы.

Идея о том, что Вселенная имеет «островную» структуру, неоднократно высказывалась в прошлом. Однако лишь в конце XVIII в. Гершель предложил первую модель строения нашей Галактики. На основе подсчетов звезд в раз личных участках неба он установил, что их число по мере удаления от Млечного Пути резко убывает. По его расчетам, слабые звезды Млечного Пути вместе с остальными, более яркими образуют единую звездную систему, напоминающую по форме диск конечных размеров, диаметр которого более чем в 4 раза превышает его толщину.

Окончательное «открытие» нашей Галактики связано с обнаружением в 1923 г. в туманности Андромеды нескольких цефеид. Наблюдение цефеид позволило определить расстояние до нее и окончательно убедило ученых, что это не просто туманность, а другая, подобная нашей звездная система. Название «галактика» было дано всем туманностям, находящимся за пределами нашей Галактики. Согласно современным данным, эта галактика находится от нас на расстоянии немногим более 2 млн св. лет. Успехи в исследовании нашей Галактики в значительной степени связаны с изучением туманности Андромеды и других галактик. Их сравнение с Галактикой позволило выявить многие черты ее строения. В частности, поскольку характеристики и число звезд, размеры и некоторые другие особенности строения нашей Галактики оказались сходными с данными, полученными для туманности Андромеды, естественно было предположить, что так же, как и эта галактика, наша имеет спиральные рукава. В последующем целенаправленные исследования подтвердили этот факт.

Наши знания о размерах, составе и структуре Галактики получены в основном за последние десятилетия благодаря использованию больших телескопов, которые позволили изучать слабые звезды и другие далекие объекты. Было определено, что в ее структуре прослеживается ядро и окружающие его две системы звезд: дискообразная и почти сферическая галактическая корона (гало). Первая включает значительное число звезд, концентрация которых возрастает по мере приближения к галактической плоскости. Менее многочисленные звезды второй имеют концентрацию к ядру. Млечный Путь, который образуют звезды диска, опоясывает небо вдоль большого круга, а это означает, что Солнечная система находится вблизи галактической плоскости. Диаметр нашей Галактики — около 100 тыс. св. лет (30 тыс. пк). Число звезд в ней — по разным оценкам — от 200 млрд до 1 трлн. Они составляют 98% общей массы Галактики, а оставшиеся 2% — межзвездное вещество в виде газа и пыли, при этом пыли примерно в 100 раз меньше, чем газа.

Исследования Галактики, проведенные во второй половине XX в., позволили также выявить взаимосвязи звезд и межзвездного вещества, свидетельствующие о процессах эволюции, которые происходят в этой системе на протяжении миллионов и миллиардов лет. После того как выяснилось, что источником энергии звезд являются термоядерные реакции превращения водорода в гелий, стали возможными расчеты сроков их существования. Вычисления показали, что запасов водорода у наиболее ярких звезд хватит не более, чем на несколько десятков миллионов лет. Оказалось, что в Галактике сосуществуют как очень старые звезды, возраст которых приблизительно 15 млрд лет, так и очень молодые, возраст которых не превышает 100 тыс. лет. Стало очевидно, что образование звезд должно происходить постоянно, а эволюцию Галактики, по сути дела, можно считать историей происходящего в ней процесса звездообразования.

Как вы уже знаете, число одиночных звезд меньше, чем звезд, составляющих двойные и кратные системы. Кроме того, в Галактике существуют различные по численности объектов и по своей форме скопления звезд.

Звездное скопление — группа звезд, которые расположены близко друг к другу и связаны взаимным тяготением.

Различаются два вида звездных скоплений: шаровые и рассеянные.

В рассеянных скоплениях звезд относительно немного — от нескольких десятков до нескольких тысяч. Самым известным рассеянным скоплением являются Плеяды, видимые в созвездии Тельца. В том же созвездии находится еще одно скопление — Гиады — треугольник из слабых звезд вблизи яркого Альдебарана. Часть звезд, относящихся к созвездию Большой Медведицы, также составляет рассеянное скопление. Практически все скопления этого типа видны вблизи Млечного Пути. Известно около 1200 рассеянных скоплений, но считается, что их в Галактике может быть в несколько десятков раз больше.

Ш аровые звездные скопления насчитывают в своем составе сотни тысяч и даже миллионы звезд. Лишь два из них — в созвездиях Стрельца и Геркулеса (рис. 6.4) — можно с трудом увидеть невооруженным глазом. Шаровые скопления распределяются в Галактике по-иному: большая часть расположена вблизи ее центра, а по мере удаления от него их концентрация в пространстве уменьшается. Известных скоплений такого типа около 150, но очевидно, что это только небольшая часть существующих в нашей Галактике.

аровые звездные скопления насчитывают в своем составе сотни тысяч и даже миллионы звезд. Лишь два из них — в созвездиях Стрельца и Геркулеса (рис. 6.4) — можно с трудом увидеть невооруженным глазом. Шаровые скопления распределяются в Галактике по-иному: большая часть расположена вблизи ее центра, а по мере удаления от него их концентрация в пространстве уменьшается. Известных скоплений такого типа около 150, но очевидно, что это только небольшая часть существующих в нашей Галактике.

Различия двух типов скоплений касаются также их звездного «населения». В состав рассеянных скоплений входят в основном звезды, относящиеся (как и Солнце) к главной последовательности. В шаровых— очень много красных гигантов и субгигантов.

Звездные скопления явились такими объектами, при изучении которых астрономы получили редкостную возможность осуществить своеобразный эксперимент. При проведении научных исследований задача нередко заключается в том, чтобы, изменяя какой-то один параметр (например, температуру) и оставляя все остальные неизменными, изучить, как этот параметр влияет на характер наблюдаемого явления. Для всех звезд данного скопления последние две из трех основных характеристик звезд — массы, химического состава и возраста — можно (в первом приближении) считать одина ковыми. Очевидно, что эти звезды не случайно оказались в одном месте, а скорее всего когда-то образовались все вместе из одного и того же вещества. Следовательно, наблюдаемое различие их свойств определяется только тем, что эволюция звезд, различных по массе, происходит по-разному. Это намного облегчает задачу сравнения выводов теории внутреннего строения и эволюции звезд с результатами наблюдений.

Таким образом, различия скоплений двух типов объясняются, согласно современным представлениям, различием возраста звезд, входящих в их состав, а следовательно, и возраста самих скоплений. Расчеты показали, что возраст многих рассеянных скоплений примерно 2—3 млрд лет, в то время как возраст шаровых скоплений значительно больше и может достигать 12—14 млрд лет.

Группировки наиболее молодых звезд получили название звездных ассоциаций. Возраст некоторых из них не превышает миллион лет. Ассоциации существуют недолго (по космическим меркам) — всего за 10—20 млн лет они расширяются настолько, что их звезды уже невозможно выделить среди других звезд.

Существование в Галактике звездных скоплений и ассоциаций самого различного возраста свидетельствует о том, что звезды формируются не в одиночку, а группами, а сам процесс звездообразования продолжается и в настоящее время.

В настоящее время объекты, имеющие разный возраст, по их распределению в пространстве принято разделять на ряд подсистем, образующих единую звездную систему — Галактику. Наиболее четко выделяются две: плоская (диск) и сферическая (гало). Их расположение представлено на схеме, показывающей структуру Галактики в плоскости, пе рпендикулярной плоскости Млечного Пути (рис. 6.9) указаны корона, которая окружает эти подсистемы, центральная область Галактики, получившая название «балдж», и ее ядро, которое находится в направлении созвездия Стрельца, а также отмечено положение Солнца.

рпендикулярной плоскости Млечного Пути (рис. 6.9) указаны корона, которая окружает эти подсистемы, центральная область Галактики, получившая название «балдж», и ее ядро, которое находится в направлении созвездия Стрельца, а также отмечено положение Солнца.

Центр Галактики (область радиусом примерно 1 кпк) является не просто геометрическим центром нашей звездной системы, а представляет собой одну из наиболее интересных ее составных частей, которая по своим характеристикам существенно отличается от всех остальных.

Особая роль ядра в любой звездной системе стала очевидной в ходе исследования других галактик. К сожалению, ядро нашей Галактики изучено еще недостаточно, поскольку скрыто от нас мощными газопылевыми облаками.

В центральных областях Галактики наблюдается повышенная концентрация звезд, расстояния между которыми здесь в десятки и сотни раз меньше, чем в окрестностях Солнца. Так, в самой середине, в области радиусом всего 50 пк, сосредоточены сотни горячих звезд. Центральная часть в радиусе примерно 150 пк, помимо большого количества звезд, заполнена ионизованным водородом, масса которого в 1 млн раз превышает массу Солнца.

Жду ваши ответы и вопросы на адрес электронной почты:

[email protected]

Урок № ______

Предмет: астрономия

Дата проведения: 13.04.2020 год.

Группа № 1-10

Тема урока: Расстояние до звезд

Специальность:

Форма урока: изучение нового материала.

Преподаватель: Абдулгалимов Солтанмурат

Звезды - небесные тела, в которых идут термоядерные реакции. Это наиболее распространённые объекты Вселенной. Более 98% массы видимого космического вещества сосредоточено в этих газовых шарах, остальная часть его рассеяна в межзвёздном пространстве.

Невооруженным глазом и тем более при наблюдениях в бинокль или телескоп нетрудно заметить, что звезды различаются по цвету. Цвет звезд в значительной степени определяется температурой их видимой поверхности.

При хорошей остроте зрения на небе видно около 6000 звёзд, по 3000 в каждом полушарии.

БЛЕСК

Первое, что замечает человек при наблюдении ночного неба, - это различная яркость (блеск) звёзд. Видимый блеск звёзд оценивают в звёздных величинах (см. статью "Звёздные величины"). Исторически сложившаяся система звёздных величин присваивала 1-ю величину наиболее ярким звёздам, а 6-ю - самым слабым, находящимся на пределе видимости невооружённым глазом. Впоследствии, чтобы производить объективные количественные оценки звёздных величин, эту шкалу усовершенствовали. Было принято, что разность в пять звёздных величин соответствует отличию в видимой яркости ровно в 100 раз. Следовательно, разница в одну звёздную величину означает, что звезда ярче другой в прим. 2,512 раза. Для более точных измерений шкала, содержащая только целые числа, оказалась слишком грубой, поэтому пришлось вводить дробные значения. Звёздные величины обозначают индексом т (от лат. magnitude - "величина"), который ставят вверху после числового значения. Например, яркость Полярной звезды 2,3^м.

Чтобы оценить блеск ярчайших небесных светил, шести ступеней было недостаточно. Появились нулевые и отрицательные звёздные величины. Так, полная Луна имеет блеск около -11т (в 10 тыс. раз ярче самой яркой звезды - Сириуса), Венера - до -4m. С изобретением телескопа астрономы познакомились со звёздами слабее 6m. Даже в бинокль могут быть видны звёзды 10^m, а крупнейшим телескопам доступны объекты 27-29m.

Видимый блеск - легко измеряемая, важная, но далеко не исчерпывающая характеристика. Для того чтобы установить мощность излучения звезды - светимость, надо знать расстояние до неё.

РАССТОЯНИЯ ДО ЗВЁЗД

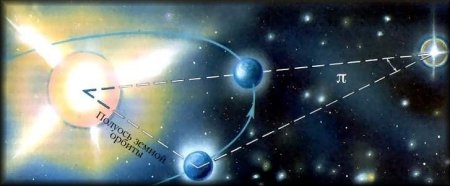

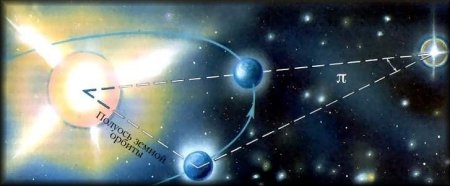

Расстояние до далёкого предмета можно определить, не добираясь до него физически. Нужно измерить направления на этот предмет с двух концов известного отрезка (базиса), а затем рассчитать размеры треугольника, образованного концами отрезка и удалённым предметом. Это можно сделать, потому что в треугольнике известна одна сторона (базис) и два прилежащих угла. При измерениях на Земле этот метод называют триангуляцией.

Чем больше базис, тем точнее результат измерения. Расстояния до звёзд столь велики, что длина базиса должна превосходить размеры земного шара, иначе ошибка измерения будет больше измеряемой величины. К счастью, наблюдатель вместе с нашей планетой путешествует в течение года вокруг Солнца, и если он произведёт два наблюдения одной и той же звезды с интервалом в несколько месяцев, то окажется, что он рассматривает её с разных точек земной орбиты, - а это уже порядочный базис. Направление на звезду изменится: она немного сместится на фоне более далёких звёзд и галактик. Это смещение называется параллактическим, а угол, на который сместилась звезда на небесной сфере, - параллаксам. Из геометрических соображений ясно, что он в точности равен тому углу, под которым были бы видны эти две точки земной орбиты со стороны звезды, и зависит как от расстояния между точками, так и от их ориентации в пространстве.

Годичным параллаксом звезды называется угол, под которым с неё был бы виден средний радиус земной орбиты, перпендикулярный направлению на звезду.

Параллаксы даже самых близких звёзд чрезвычайно малы, меньше 1". Здесь требуются очень точные инструменты, поэтому не удивительно, что долгое время (до середины XIX в.) измерить параллаксы не удавалось. И разумеется, это было совершенно невозможно во времена Коперника, который впервые предложил метод параллаксов как прямое следствие своей гелиоцентрической системы (в геоцентрической системе параллактических смещений быть не должно).

С понятием параллакса связано название одной из основных единиц расстояний в астрономии - парсек (сокращение от "параллакс" и "секунда"). Это расстояние до воображаемой звезды, годичный параллакс которой равнялся бы точно 1''. Другими словами, радиус земной орбиты, равный одной астрономической единице (1 а. е.), виден с такой звезды под углом 1". Годичный параллакс любой звезды связан с расстоянием до неё простой формулой:

r = 1/п (пи)

где r - расстояние в парсеках, п - годичный параллакс в секундах.

Из соотношений в параллактическом треугольнике легко вычислить, что 1 парсек (пк) равен 206 265 а. е., или примерно 30 трлн километров. Это очень большая величина, свет преодолевает такой путь за 3,26 года.

Сейчас методом параллакса определены расстояния до многих тысяч звёзд. К сожалению, лишь для ближайших соседей это удаётся сделать с большой точностью. Однако существует ряд методов, с помощью которых расстояние до звезды можно получить косвенным путём, используя различные астрофизические или статистические соотношения. Так, светимость переменных звёзд, называемых цефеидами, оказалась связанной с периодом изменения их блеска. Зная период далёкой переменной звезды и её видимую звёздную величину, легко найти расстояние до звезды. Методы изучения двойных звёзд также позволяют вычислить расстояния до некоторых из них. Есть и другие косвенные способы определения расстояний до звёзд и звёздных систем.

Жду ваши ответы и вопросы на адрес электронной почты:

[email protected]

аровые звездные скопления насчитывают в своем составе сотни тысяч и даже миллионы звезд. Лишь два из них — в созвездиях Стрельца и Геркулеса (рис. 6.4) — можно с трудом увидеть невооруженным глазом. Шаровые скопления распределяются в Галактике по-иному: большая часть расположена вблизи ее центра, а по мере удаления от него их концентрация в пространстве уменьшается. Известных скоплений такого типа около 150, но очевидно, что это только небольшая часть существующих в нашей Галактике.

аровые звездные скопления насчитывают в своем составе сотни тысяч и даже миллионы звезд. Лишь два из них — в созвездиях Стрельца и Геркулеса (рис. 6.4) — можно с трудом увидеть невооруженным глазом. Шаровые скопления распределяются в Галактике по-иному: большая часть расположена вблизи ее центра, а по мере удаления от него их концентрация в пространстве уменьшается. Известных скоплений такого типа около 150, но очевидно, что это только небольшая часть существующих в нашей Галактике. рпендикулярной плоскости Млечного Пути (рис. 6.9) указаны корона, которая окружает эти подсистемы, центральная область Галактики, получившая название «балдж», и ее ядро, которое находится в направлении созвездия Стрельца, а также отмечено положение Солнца.

рпендикулярной плоскости Млечного Пути (рис. 6.9) указаны корона, которая окружает эти подсистемы, центральная область Галактики, получившая название «балдж», и ее ядро, которое находится в направлении созвездия Стрельца, а также отмечено положение Солнца.