Я иду на урок по ФГОС

(мотивация и целеполагание)

Учитель начальных классов

Сивкова Ирина Викторовна

2018г.

Жил мудрец на свете, который знал всё . Но один человек захотел доказать

обратное. Зажав в ладонях бабочку, он спросил: “Скажи, мудрец, какая бабочка у меня в руках: мёртвая или живая?”А сам думает: “Скажет живая – я ее умерщвлю, скажет мёртвая –выпущу”. Мудрец, подумав, ответил:

“ Всё в твоих руках”.

Урок по ФГОС - это совместное творчество учителя и учеников

Учитель и ученик на уроке - сотрудники, партнеры в процессе учения.

Важным стимулом учебной деятельности является благоприятный психологический климат.

У.Герберт (американский психолог) определяет «интерес», как синоним учебной мотивации. Посмотрите:

«хочу», следовательно - «могу », а « могу» , следовательно- «выполняю с интересом», а это значит личностно, а личностно, значит значимо каждому !

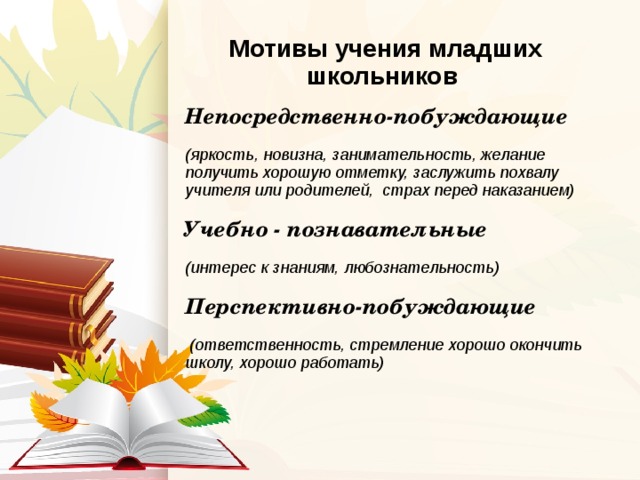

Мотивы учения младших школьников

Непосредственно-побуждающие

(яркость, новизна, занимательность, желание получить хорошую отметку, заслужить похвалу учителя или родителей, страх перед наказанием)

Учебно - познавательные

(интерес к знаниям, любознательность)

Перспективно-побуждающие

(ответственность, стремление хорошо окончить школу, хорошо работать)

Формирование мотивов учения младших школьников

1 класс

2 класс

Построение вопросов для учебного диалога

Сравнение результатов своей деятельности с эталоном

Желание выполнять любую задачу творчески

3 класс

Поиск существенных доказательств

Сравнение результатов своей деятельности с деятельностью другого

Добывание знаний

Определение способа построения учебной задачи

4 класс

Инициативность в постановке гипотез

Умение осознавать свое незнание, находить причину ошибки

Самостоятельность в выборе необходимых средств для решения уч. задачи

Инициативность в выборе необходимых средств для решения уч. задачи

Самостоятельность в оценке процесса и результата уч. задачи

Использование своих знаний в нестандартных ситуациях

Задача данного этапа урока:

создать соответствующий эмоциональный настрой,

психологически подготовить учащихся

к усвоению нового материала.

Приемы активного мотивированного овладения учащимися системой знаний и способами деятельности

Рифмованное начало урока

Начинаем наш урок.

Будь внимателен, дружок,

Буквы правильно пиши,

Думай, думай, не спеши.

Товарищам помогай

И «пятёрку» получай!

Эпиграф к уроку

Пунктуационные знаки имеют своё определённое назначение в письменной речи. Как и каждая нота, пунктуационный знак имеет своё определённое место в системе письма, имеет свой неповторимый "характер"»

(С. И. Львова) .

Отрывки из мультфильмов

« Командное взаимодействие » ,

« Барбарики. Доброта. » ,

« Мультяшки в кармашке- Три котёнка » ,

« Мультяшки в кармашке. – Книжки » )

Минутки создания хорошего настроения

( в парах )

Соприкасаются пальчиками с соседом по парте и говорят:

- Желаю (большой)

- Успеха ( указательный)

- Большого ( средний)

- Во всём (безымянный)

- И везде ( мизинец)

- Здравствуй! ( вся ладошка)

- Прослушивание музыкального произведения

- Просмотр видеоклипа

Целеполагание –

это процесс выявления целей и задач субъектов деятельности (учителя и ученика), их предъявления друг другу, согласования и достижения. Оно должно быть субъектным и соответствовать планируемому результату.

Приемы целеполагания.

(универсальные)

Сценка при изучении

темы «Лексика»

- Внучек, принеси-ка мне гарбуз, будем варить кашу!

-А где он стоит, бабушка?

-Не стоит, а лежит.

- Не вижу, здесь ничего нет.

-Да это тыква, она на огороде растёт.

Почему внук не понял бабушку?

Сценка при изучении темы «Лексика»

Неверный ответ

На доске записаны вопросы по изучаемой теме и ответы к ним, среди которых есть как верные, так и неверные.

Где допущены ошибки?

Разгадай кроссворд

Мини кроссворд по изучаемой теме

«Кто прав?»

Предлагается два варианта ответа на вопрос. Какой вариант правильный? Почему?

( сторожил или старожил? Обедает или объедает? и т. д.)

Тема-вопрос

Тема урока формулируется в виде вопроса. Учащимся необходимо построить план действий, чтобы ответить на поставленный вопрос.

Например, для темы урока "Как изменяются имена прилагательные?" построили план действий:

1.Повторить знания об имени прилагательном.

2.Определить, с какими частями речи сочетается.

3.Изменить несколько прилагательных вместе с именами существительными.

4.Определить закономерность изменений, сделать вывод.

Это сформулированы конкретные учебные цели.

Работа над понятием

Учащимся предлагается для зрительного восприятия название темы урока и просят объяснить значение каждого слова или отыскать в "Толковом словаре". Например, тема урока " Спряжение глаголов ".

Аналогичное можно сделать через подбор родственных слов или через поиск в сложном слове словосоставляющих основ.

Например, темы уроков " Словосочетание", "Прямоугольник".

Подводящий диалог

На этапе актуализации учебного материала ведется беседа, направленная на обобщение, конкретизацию, логику рассуждения. Диалог подвожу к тому, о чем дети не могут рассказать в силу некомпетентности или недостаточно полного обоснования своих действий. Тем самым возникает ситуация, для которой необходимы дополнительные исследования или действия. Ставится цель.

Ситуация Яркого пятна

Среди множества однотипных предметов, слов, цифр, букв, фигур одно выделено цветом или размером. Через зрительное восприятие внимание концентрируется на выделенном предмете. Совместно определяется причина обособленности и общности всего предложенного.

Далее определяется тема и цели урока .

Например

Группировка

Ряд слов, предметов, фигур, цифр предлагается детям разделить на группы, обосновывая свои высказывания. Основанием классификации будут внешние признаки, а вопрос:

"Почему имеют такие признаки?" будет задачей урока.

Например: тему урока "Мягкий знак в именах существительных после шипящих" можно рассмотреть на классификации слов: луч, ночь, речь, сторож, ключ, вещь, мышь, хвощ, печь.

Исключение

Прием можно использовать чрез зрительное или слуховое восприятие.

Первый вид. Повторяется основа приема "Яркое пятно", но в этом случае детям необходимо через анализ общего и отличного, найти лишнее, обосновывая свой выбор.

Например, тема урока "Дикие животные".

Второй вид. Задаем детям ряд загадок или просто слов, с обязательным неоднократным повтором отгадок или предложенного ряда слов. Анализируя, дети легко определяют лишнее.

Например, Окружающий мир в 1классе по теме урока "Насекомые".

– Прослушайте и запомните ряд слов: "Собака, ласточка, медведь, корова, воробей, заяц, бабочка, кошка".

– Что общего во всех словах? (Названия животных)

– Кто лишний в этом ряде? (Из множества, обоснованных мнений, обязательно прозвучит правильный ответ.) Формулируется учебная цель.

Домысливание

1. Предлагается тема урока и слова "помощники": повторим, изучим, узнаем, проверим

С помощью слов "помощников" дети формулируют цели урока.

2.Определить причину объединения слов, букв, предметов, проводя анализ закономерности и опираясь на свои знания.

Для урока математика по теме "Порядок арифметических действий в выражениях со скобками" предлагаем детям ряд выражений и ставим вопрос: "Что объединяет все выражения? Как провести вычисление?"

(63 + 7) : 10

24 : (16 – 4·2)

(42 – 12 + 5) : 7

8 ·(7 – 2 · 3)

Проблемная ситуация

Создаётся ситуация противоречия между известным и неизвестным.

Последовательность применения данного приема такова:

- Самостоятельное решение

- Коллективная проверка результатов

- Выявление причин разногласий результатов или затруднений выполнения

- Постановка цели урока .

Проблема предыдущего урока

В конце урока детям предлагается задание, в ходе которого должны возникнуть трудности с выполнением, из-за недостаточности знаний или недостаточностью времени, что подразумевает продолжение работы на следующем уроке. Таким образом, тему урока можно сформулировать накануне, а на следующем уроке лишь восстановить в памяти и обосновать.

«На понимание и синтез»

Фантастическая добавка.

Учитель дополняет реальную ситуацию фантастикой. На уроках литературного чтения фантастическая добавка актуальна в таких заданиях: написать письмо литературному герою; сочинить письмо одного литературного героя к другому.

«На запоминание и воспроизведение»:

Удивляй!

Хорошо известно, что ничто так не привлекает внимание и не стимулирует работу, как удивительное. Всегда можно найти такой угол зрения, при котором даже обыденное становится удивительным. Это могут быть факты из биографии писателей.

Практичность теории.

Введение в теорию учитель осуществляет через практическую задачу, полезность решения которой очевидна ученикам. Например, ситуация: с вопросом «чье имя носит улица?» к учащимся обратились иностранцы. Так в 3-4 классе можно начать разговор о жизни и творчестве писателя.

«На понимание и применение»

Лови ошибку!

Этот прием позволяет учителю проверить знание деталей литературного произведения, литературоведческих приемов, а ребенку осознать важность внимания.

Заключение

- Процесс целеполагания – это коллективное действие, каждый ученик – участник, активный деятель, каждый чувствует себя созидателем общего творения.

- Дети учатся высказывать свое мнение, зная, что его услышат и примут. Учатся слушать и слышать другого, без чего не получится взаимодействия.

- практически все приемы целеполагания строятся на диалоге, поэтому очень важно грамотно сформулировать вопросы, учить детей не только отвечать на них, но и придумывать свои.

- Цель (как совокупность ожидаемых результатов в области предмета, метапредметности)необходимо записать на доске.

- При обсуждении выясняется, что цель может быть не одна ( результатов, записанных через умения может быть несколько).

- В конце урока необходимо вернуться к этой записи и предложить учащимся не только проанализировать, что им удалось достичь на уроке, но и в зависимости от этого – сформулировать свои образовательные задачи.

Учить детей сегодня трудно,

И раньше было нелегко.

Читать, считать, писать учили:

«Даёт корова молоко».

Век XXI – век открытий,

Век инноваций, новизны,

Но от учителя зависит,

Какими дети быть должны.

Желаем вам, чтоб дети в вашем классе

Светились от улыбок и любви,

Здоровья вам и творческих успехов

В век инноваций, новизны!