СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Игровая технология

Просмотр содержимого документа

«Игровая технология»

Игровая технология

Введение

«Что наша жизнь? - Игра!»

А.С. Пушкин

О каких учениках мечтает каждый учитель? Об умных, активных, жизнерадостных, открытых и честных, добрых и веселых. И каждый день, приходя на уроки, общаясь с учащимися, педагог стремится к тому, чтобы они хоть на шаг продвинулись в своем совершенстве. Особенно это становиться актуальным с введением ФГОС, основной целью которого является формирование саморазвивающейся, активной, целеустремленной личности учащегося. Реализация этой цели может быть достигнута различными способами. Например, при помощи технологии игрового обучения, представляющей собой вид активной деятельности школьников, во время которой они познают жизнь, природу, общество и самих себя [2].

Игра как феномен культуры всегда занимала важное место в деятельности человека. Через игры дети осознанно включаются в мир «взрослых», в мир общества, знакомятся с его природой и устройством. Учитель же напротив часто сталкивается с нежеланием учащихся заниматься учебной деятельностью и тогда применение методов и форм игрового обучения может прийти на помощь. Ведь мотивация игровой деятельности обеспечивается ее добровольностью, возможностями выбора и элементами соревновательности. «У ребенка есть страсть к игре, и надо ее удовлетворять – советовал А.С.Макаренко.- «Надо не только дать ему время поиграть, но и пропитать этой игрой всю его жизнь» [4].

Как заявлено в Федеральном государственном образовательном стандарте, в результате его освоения учащиеся должны овладеть универсальными учебными действиями. Использование методов и форм игровой технологии позволяет решить и эту задачу. В ходе игры формируются:

коммуникативные УУД (умение слышать, слушать, понимать партнера, выполнять согласованно совместные действия, распределять роли, умения договориться);

познавательные УУД (умения анализировать,систематизировать, сравнивать, находить закономерности);

личностные УУД (фантазировать, проявлять интерес к окружающему миру, к себе, ориентировать на моральные нормы);

регулятивные УУД (планировать, оценивать, корректировать правильность выполнения действий).

Значение и возможности игры сложно исчерпать или оценить. В этом и состоит ее особенность, что, являясь «развлечением» она перерастает в обучение и творчество.

Теоретические основы игровой технологии

Игру как метод передачи опыта от старших поколений к младшим люди использовали с древности. В образовании игровые формы впервые появились в 20-х годах XX в. стараниями Дж. Дьюи. Дж. Дьюи считал, что в ходе обучения игра естественно переходит в работу (результат обучения). В нашей стране, игровые формы стали входить в практику обучения лишь 60-х - 70-х годах XX в. с появлением важных трудов по педагогике (Я.Лернер) и психологии (А.Н.Леонтьев, М. С. Коган, Д.Б.Эльконин и др.), как один из видов деятельности [3].

На современном этапе понятие «технология игрового обучения» включает достаточно обширную группу методов, приемов и средств организации педагогического процесса в форме различных педагогических игр. В отличие от игр вообще «педагогическая игра» обладает существенным признаком - четко поставленной дидактической целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть выделены и характеризуются учебно-познавательной направленностью.

В игровой технологии можно выделить следующие компоненты:

Мотивационный компонент связан с отношением учащегося к содержанию и процессу деятельности.

Ориентационно - целевой компонент связан с тем, что ученик воспринимает цели учебно-познавательной деятельности, нравственные установки, ценности, которые, став лично значимыми, становятся регуляторами игрового поведения учащихся.

Содержательно-операционный компонент предполагает, что ученики владея познавательными учебными действиями смогут ими воспользоваться.

Оценочный компонент игры обеспечивает сопоставление результатов игровой деятельности с целью игры, а также самоуправление процессом игры и рефлексию собственной деятельности.

Все рассмотренные компоненты игры определяют технологическую структуру игры. (Табл.1)

| Компонент игровой технологии | Структурные элементы игры |

| Мотивационный | Установочный момент, игровая ситуация |

| Ориентационно-целевой | Задачи игры |

| Содержательно-операционный | Правила игры, игровое действие |

| Оценочный | Результат игры |

Табл. 1.Компоненты игровой технологии во взаимосвязи со структурными элементами игры

Начало любой игры - это прежде всего эмоциональная установка на игру, когда активизируется мыслительная деятельность и воображение. Установка на игру обычно создается в увлекательной форме.

Следующим структурным элементом игры являются задачи игры, которые соединяются с учебными задачами, выступающими в замаскированном, неявном виде. Для соединения дидактических (учебных) и игровых задач необходимы правила игры. Они организуют поведение играющих, обеспечивают игрокам равные условия, выступают регулятором игрового действия.

Игровые правила реализуются в игровых действиях. Психологи выделяют внешние действия (слушать, чертить схему, решать задачу) и умственные (сравнивать, анализировать, обобщать). Чем разнообразнее действия, тем интереснее игра.

Обязательным структурным элементом игры является ее результат. Различают результат для учителя (игра продемонстрировала умения, уровень усвоения знаний и норм поведения) и результат для учеников (игра пробудила интерес, принесла моральное удовлетворение). При этом можно отметить положительные моменты, подчеркнуть успехи слабых учеников, закончить игру на эмоциональном подъеме.

Характер игры и игровые ситуации определяются темой, возрастными особенностями участников, их интересами.

Всякая технология, даже самая совершенная, может использоваться не только во благо, но и во вред. И даже благие намеренья не обеспечат полезности применения, а для этого при организации и проведении педагогических игр необходимо соблюдение следующих правил:

не навязывать игру, а вовлекать учащихся в неё;

в игре учащиеся должны руководствоваться принятыми в обществе нормами нравственности;

в игре не должно унижаться достоинство её участников, в том числе и проигравших;

игра должна положительно воздействовать на развитие эмоционально-волевой, интеллектуальный характер его участников;

ученики должны хорошо понимать смысл и правила игры;

игры не должны быть излишне дидактическими, то есть в их содержание не должно быть слишком много информации;

учитель должен организовывать и направлять игру, при необходимости сдерживать, но не подавлять, а стараться обеспечить каждому участнику возможность проявления инициативы;

игра должна оканчиваться раньше, чем надоест.

Естественно, это лишь некоторые, наиболее общие правила, для каждой игры правила разрабатываются свои.

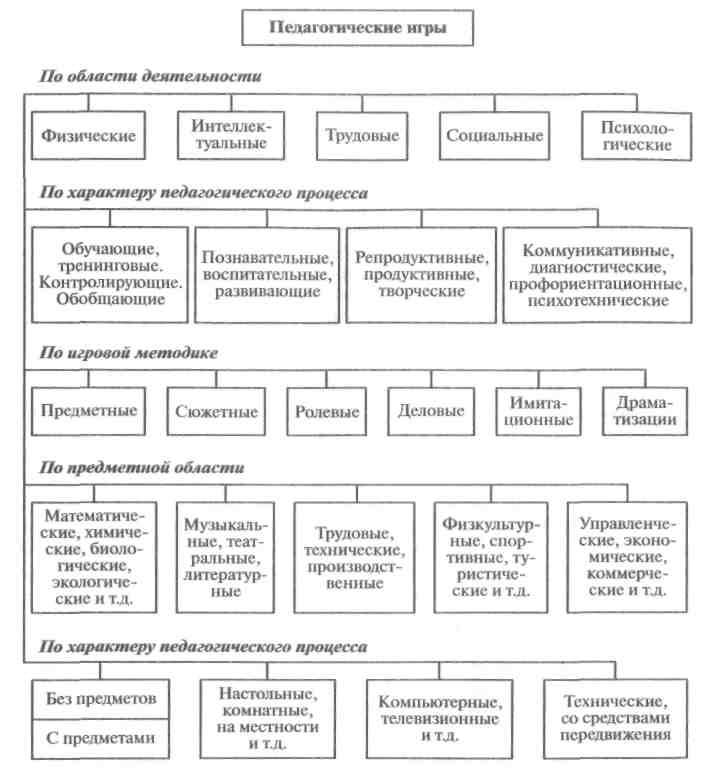

С уществует множество различных видов игр, используемых в обучении. Известный педагог Г. К. Селевко в своем труде «Современная образовательная технология» предложил классификацию известных видов игр (Рис.1)[3].

уществует множество различных видов игр, используемых в обучении. Известный педагог Г. К. Селевко в своем труде «Современная образовательная технология» предложил классификацию известных видов игр (Рис.1)[3].

Рис.1. Классификация педагогических игр

Из всего многообразия педагогических игр на практике в обучении биологии чаще всего применяются обучающие, ролевые, деловые и творческие игры.

Использование технологии игрового обучения на уроках биологии в условиях реализации ФГОС

Игровая технология позволяет обеспечить единство эмоционального и рационального в обучении, способствует использованию знаний в новой ситуации. Для учителя педагогическая игра представляет собой три последовательно идущих этапа.

1. Подготовка к игре: определение темы и содержания данной игровой формы, определение групп участников, распределение ролей, организация самостоятельной работы учащихся и подбор дидактических средств.

2. Проведение игры. Эмоциональная установка на игру, создание игровой ситуации. Важной чертой этого этапа является создание эмоционального настроя и заинтересованности учащихся.

3. Подведение итогов игры. При подведении итогов следует исходить из конечного результата игровой формы, степени усвоения материалов темы, проявления креативности мышления к решению заданий. В ходе анализа итогов необходимо позволить учащимся совместно обсудить, что удалось и на что еще следует обратить внимание. Затем общие итоги подводит учитель[3].

В своей работе я использую различные игровые формы технологии игрового обучения, которые могут выступать как составляющие урока, так и быть рассчитаны на весь урок. Вот некоторые примеры:

Взаимный опрос заключается в парной работе учащихся, которые одновременно тренируются и контролируют друг друга. На этапе эмоциональной установки на игру и создании игровой ситуации учащимся необходимо представить, что каждый из них на время становиться учителем. Целью этого опроса является развитие коммуникативных умений учащихся. Учитель в это время ходит по классу, останавливается у каждой парты, чтобы послушать то, о чем говорят ученики и при необходимости, оказывает своевременную помощь и корректировку. Эту форму игрового обучения я активно использую на уроках, на которых учащимся необходимо познакомится со строением биологических объектов.

На внеурочных занятиях эффективно привлекать учащихся к созданию творческих работ например «Живые объекты моими глазами». Целью этой игровой формы является развитие креативности мышления. Эту форму игрового обучения можно использовать как средство запоминания строения биологических объектов (создание макетов), так и для опыта участия в природоохранной деятельности (создание агитационных плакатов в защиту объектов живой природы).

На этапах закрепления нового материала можно использовать игры – сказки (сказки – рассказы, сказки – загадки). Целью данной игровой формы является развитие умений анализировать. Пример сказки:

Сказка о растительной клетке

Загляните на часок в нашу клетку-теремок,

В цитоплазме там и тут органоиды живут.

Там такое происходит - цитоплазма кругом ходит,

Помогает то движенье в клетке чудным превращеньям.

Их не видел Левенгук, удивился б Роберт Гук.

В клетку пища проникает очень даже непростая,

Днем и ночью круглый год поступает кислород.

Часть веществ построит клетку - так растет листок иль ветка.

Часть – отложится в запас.

Что не нужно, в тот же час - удаляется из клетки.

Коли пища поступает, клетка быстро подрастает.

Наступает миг деленья, это не одно мгновенье.

Длится рост и размножение столько, сколь живет растение.

И название «растение» получило объяснение.

Мы вам сказку рассказали, что о клетке вы узнали?

Использование формы эвристической беседы предполагает от учителя систему заранее подготовленных вопросов и ответов учащихся, конечной целью, которой является диагностика сформированости познавательных и коммуникативных УУД. В данной игровой форме я предлагаю использовать прием «Кубик Блума». Суть его заключается в том, что на гранях куба написаны слова, с которых начинается вопрос по теме урока:

Назови…

Почему…

Объясни…

Предложи…

Придумай…

Поделись

Учитель поочередно бросает кубик учащимся. Грань «Назови» предполагает простую репродукцию полученных знаний. Например, необходимо вспомнить названия одноклеточных водорослей. Задание на грани «Почему» позволяет подробно описать процессы или явления. Например: «почему водоросли относят к низшим растениям?». Отвечая на вопросы категории «Объясни», учащийся должен обратить внимание на все стороны рассматриваемой темы. Например, можно спросить ученика: «Ты уверен, что хламидомонада относится к водорослям?». Вопросы, которые формулируются при выпадении стороны «Придумай», подразумевают творческое задание. К примеру: «Придумай, как можно использовать одноклеточные водоросли в хозяйственной деятельности человека?». Вопросы категории «Поделись» должны обязательно затрагивать эмоциональную сторону личности. Например: «Почему водоросли так важны для нашей планеты?». «Кубик Блума» можно использовать на всех этапах уроков любого типа. Однако наиболее удобно применять приём на обобщающих занятиях, когда у учащихся уже есть представление по теме.

В технологии игрового обучения выделяют творческие игры, к которым относится составление «Синквейна» и «Кластера». «Синквейн» в переводе с французского языка означает стихотворение из пяти строк, которое пишется по определённым правилам.

| Правила составления «синквейна» | Пример |

| 1 строка Тема - 1 слово (имя существительное) | Клетка |

| 2 строка Описание темы - 2 слова (имя прилагательное) | сложная, маленькая |

| 3 строка Описание действия-3 слова (глагол) | растет, развивается, делится |

| 4 строка Отношение к теме - фраза (предложение, цитата, отношение автора к описываемому предмету или объекту) | клетка является элементарной единицей живого |

| 5 строка Суть темы - 1 слово (синоним) | система |

«Кластер» же дословно означает пучек, созведие и представляет собой графическое отражение смыслового поля того или иного понятия. При составлении кластера ученику, необходимо в центре листа записать ключевое понятие, от него в разные стороны направить стрелки, которые соединят ключевое слово с другими понятиями или явлениями, от которых в свою очередь пойдут другие стрелки и т.д. Обе эти формы я использую как раздельно, так и в сочетании на самых разных этапах урока. На этапе изучения нового материала – для стимулирования мыслительной деятельности, на этапе контроля и коррекции – для структурирования учебного материала. А также в качестве дополнительного домашнего задания. Это форма свободного творчества, но по определенным правилам.

Классификация игр:

1) Игры - упражнения. Они занимают обычно 10-15 минут и направлены на совершенствование познавательных способностей учащихся, являются хорошим средством для развития познавательных интересов, осмысления и закрепления учебного материала, применение его в новых ситуациях. К играм-упражнениям относятся: разнообразные викторины, кроссворды, ребусы, чайнворды, шарады, головоломки, ботаническое и зоологическое лото, объяснение пословиц и поговорок о растениях и животных. Побуждение школьников к этим играм, основанное на стремлении проявить догадку, смекалку в умственной деятельности, можно и должно использовать в развитии познавательной активности учащихся.

С целью быстрого овладения учащимися материалом по систематике растений и животных мы предлагаем игру “Найди родственников”. Вызванный ученик вытаскивает (или получает) карточку и подбирает к изображенному на ней объекту родственное по типу, классу, порядку, отряду, семейству растение или животное. Например, если на карточке изображено растение пшеницы, то ученик, подбирая ряд других представителей злаковых, дает общую характеристику семейства. После дополнительного вопроса по учебному материалу темы мы ставим отметку.

При повторении пройденного материала, а также на повторительно-обобщающих уроках мы используем ботаническое и зоологическое лото. В 7-м классе занятие можно построить, например, так: ученик берет карточку, на которой изображено взрослое насекомое и оставлены четыре пустые клетки. Отдельно на маленьких карточках нарисованы схемы, показывающие различные стадии развития насекомых. Отвечающий учащийся выбирает те изображения, которые относятся к данному насекомому, и по рисункам рассказать о его биологических особенностях, значении в природе и народном хозяйстве.

Загадки, ребусы, головоломки используем очень часто на уроках биологии в 5-7 классах. Работа с загадками, на наш взгляд, помогает развивать у детей наблюдательность, находчивость, развивают логическое мышление. Для того, чтобы отгадать загадки, учащиеся должны хорошо знать материал школьного учебника, дополнительной литературы. Загадки составляем на основе зашифровки наиболее существенных признаков предмета или явления. Разгадывание загадок предполагает формирование у детей умения решать логические задачи, заключенные в них. При отгадывании загадки мы помогаем детям выделить в необходимой последовательности все заключенные в ней признаки, т.к. часто именно нарушение порядка анализа имеющихся данных приводит к ошибкам.

Применяем загадки также при изучении нового материала. Например, перед объяснением нового материала загадываем загадку:

Из растений чей портрет

Выбит на монете?

Чьих плодов нужнее нет

На земной планете? (Пшеница)

Такой прием активизирует, на наш взгляд, внимание ребенка для восприятия темы “Сельскохозяйственное значение злаков”.

Применяем загадки и при закреплении нового материала, на обобщающих уроках. При этом просим ребят не только отгадать загадку, но и ответить на соответствующие вопросы. Так, к загадкам о растениях, относящихся к разным семействам цветковых, мы предлагаем следующие вопросы: К какому семейству относятся эти растения? К какому классу? Назовите общие признаки класса, семейства. Что вы знаете об этом растении? Какие растения, относящиеся к этому семейству, вы еще можете назвать? Таким образом, происходит закрепление полученных знаний.

Игры – упражнения могут иметь место и при выполнении учащимися домашних заданий. Например, кроссворды.

Отталкиваясь от того, что учебный кроссворд – это дидактическая игра, который содержит игровую и учебную задачу, использую несколько типов составления кроссвордов: познавательный, обобщающий, итоговый. Познавательный (или обучающий) – составляется по параграфу или страницам (с использованием текста, рисунков, схем, вопросов, выводов, тестов) учебника. Цель его направлена на овладение определенными знаниями, умениями, навыками. Обобщающий – предлагается учащимся после изучения очередной темы, раздела в биологии, с целью обобщения, уточнения причинно-следственных связей, подготовки к итоговому тестированию.

Итоговый – служит для комплексной проверки изученного материала более крупных разделов в биологии. Здесь могут быть использованы вопросы из предыдущих кроссвордов, включены вопросы на развитие логического мышления. Предлагая учащимся учебные кроссворды учителю необходимо знать, что при его решении должны быть достигнуты определенные учебные и воспитательные цели. Поэтому необходимо учитывать следующее. Кроссворд должен быть доступен для учащегося: учтены возрастные особенности, подготовка по предмету, требования школьной программы. Кроссворд должен быть мотивирован, т.е. побуждать в ученике работать на конечный результат. Это могут быть: оценивание, соперничество, анализ, обсуждение ответов и т.д. Кроссворд призван воспитывать эстетичность, т.е. учитель должен продумывать оформление, расположение, цветовую гамму букв, рисунков и т.п. Учитель ставит перед учеником через содержание (учебного материала) игры задачу, которая направлена на овладение определенными знаниями, умениями, навыками. В этом случае кроссворд тем интереснее, чем больше новых знаний в нем содержится. Но он так же дает возможность вспомнить знакомые, но забытые термины, закрепить их в памяти, развить интеллект. Решение кроссвордов эффективно после изучения очередного раздела курса и при обобщении учебного материала крупных разделов или всего курса в конце учебного года. Используются кроссворды такого типа, которые способствуют воспроизведению нужных учителю сведений – из истории биологии, строении и развитии живых организмов и т.д.

Этапы составления кроссворда.

1.Сделать анализ учебного текста по теме урока;

2.Составить список слов изучаемого учебного материала;

3.Выбрать наиболее подходящий тип кроссворда;

4.Поиск и составление вопросов к биологическим терминам, понятиям, определения;

5.Вычерчивание рисунка сетки в Excel;

6.Нумерация рисунка сетки;

7.Печать текстов вопросов и ответов;

8.Орфографическая проверка текстов;

9.Проверка текстов на соответствие нумерации;

10.Печать кроссворда.

Чаще всего мы используем кроссворды для развития терминологии. При желании учащиеся могут составить кроссворд на заданную тему дома. В этом случае мы отрабатываем точность определения понятий. На следующем уроке их решаем по группам или индивидуально. Можно также предложить детям закончить решение головоломки или отгадывания кроссворда, начатых на уроке. Например, по биологии в 6 классе после изучения темы “Строение клетки” задаем разгадывание кроссворда с заданием: впишите в графы кроссворда название органоидов клетки. Если кроссворд использовать на этапе закрепления, то к заданию добавляем: кто первый и без ошибок?

Большинство ребят увлекаются такой работой, она их не утомляет, и в то же время заинтересовывает, дает возможность проявить инициативу, изобретательность, творчество.

Биология требует от учеников большой словарной работы. Необходимость запоминать большое количество терминов, их значение зачастую вызывает затруднения у школьников. В связи с этим мы используем ребусы.

Ребус – это один из видов головоломок, загадка, сформулированная в виде рисунка (либо фотографии) в сочетании с буквами, цифрами, знаками, символами, фигурами.

Разгадывание различных ребусов и их разработка — гимнастика для развития интеллекта учащихся, увлекательный способ развития мышления, причем процесс изобретения ребусов развивает гораздо больше мыслительных качеств, чем простое разгадывание. В отличие от простой загадки, где основа идет на словесное описание, ребус развивает еще и логическое образное мышление, учит нестандартно воспринимать графическое изображение, а также тренирует зрительную память и правописание.

Это великолепная возможность в игровой занимательной форме пополнить словарный запас, получить знания о специфической терминологии, научных бинарных названиях растений и животных. Разгадав неизвестное понятие, учащиеся задумываются о его значении. Разгадывание ребусов без использования изображений конкретных объектов, названий знакомых или не известных организмов, носит познавательный характер, служит для расширения кругозора, развития творческих способностей учащихся.

Основные приёмы составления ребуса.

1. Изображенные на рисунках предметы и живые существа чаще всего (за редким исключением) читаются как слова в именительном падеже и единственном числе. Иногда нужный объект на картинке указывается стрелкой;

2. Переворачивание «вверх ногами» рисунка, знака, символа, фигуры служит для указания, что загаданное с помощью картинки слово должно читаться задом наперёд;

3. Применение запятых (также и перевёрнутых запятых) слева или справа от картинки служит для указания, что в загаданном с помощью картинки слове следует удалить определённое количество начальных или конечных букв. При этом:

- количество запятых соответствует количеству удаляемых букв;

- запятые, стоящие слева от картинки, указывают на удаление начальных букв слова;

- запятые, стоящие справа от картинки, указывают на удаление конечных букв слова.

4. Помещение буквы или нескольких букв справа (слева) от картинки, или между картинками, служит для указания, что эту букву (несколько букв) следует добавить в данном месте загадываемого слова;

5. Знак равенства между буквами означает замену определенной буквы (или сочетания букв) слова на другую букву (или на сочетание букв). Знак равенства может быть заменен на стрелку. Действие замены обозначается и третьим способом - буквы, которые заменяются, перечеркиваются, а над ними (рядом) пишутся заменяющие;

6. Помещение над картинкой ряда цифр 1, 2, 3, 4 (и так далее) служит для нумерации букв в загаданном слове (цифра 1 означает первую букву слова, цифра 2 — вторую и так далее). При этом:

изменение порядка цифр служит подсказкой: «Измените, порядок букв в загаданном слове»

употребление цифр в меньшем количестве, чем букв в загаданном слове, служит подсказкой, что из загаданного слова надо отобрать только указанное количество букв

употребление зачёркнутых цифр служит подсказкой, что в загаданном слове надо убрать соответствующие буквы. (Зачёркнутая цифра может и не стоять в ряду остальных цифр, при этом её значение то же самое.)

7. Использование горизонтальной черты между размещёнными друг под другом картинками, буквами служит для зашифровывания буквосочетаний «на», «над», «под», а также предлогов «на», «над», «под», если ребусом загадывается какая-либо фраза.

8. Использование различного расположения картинок, букв относительно друг друга (одни внутри других, одни за другими, одни вразброс по другим, одни «бегут» к другим, одни «выходят» из других и так далее) служит для зашифровывания букв и буквосочетаний «в», «к», «у», «с», «за», «по», «из», «на», «пе»;

9. Использование цифр и чисел. Служат для зашифровки частей слов или предложений созвучных с произношением цифр и чисел. Например: 40 А (сорока);

10. Вопросительный знак ставится там, где необходимо обратить особое внимание

11. Использование перечисленных и других аналогичных приёмов в самых различных сочетаниях позволяет составить ребус любой степени сложностиред» и многих других;

Под О СИ, НО в И К - подосиновик

По НИ К - поник

Шея - ШАЯ –

поникшая

Пословицы, поговорки, а также приметы используем чаще всего при изучении сезонных изменений в жизни растений и животных. Даем задание дополнить пословицу, поговорку, примету или объяснить смысл, если их используем при выполнении домашнего задания. В эту же группу относятся игры, которые построены на самопроверке личных возможностей школьника. К ним мы относим: игры – тесты – вопросники, тесты – задачи, игры – предпочтительного выбора. Эти игры также развивают внимание; приучают детей ценить время, развивают глазомер, тренируют наблюдательность, творческие способности. Когда дети увлечены игрой, они вполне самостоятельно преодолевают различные трудности, препятствия. Цель данных игр и развивающая, и психотерапевтическая.

2) Игра — поиск.

Учащимся предлагается найти в рассказе, к примеру, растения Семейства Розоцветные, названия которых вперемежку с растениями других семейств, встречаются по ходу рассказа учителя. Для проведения таких игр не требуется специального оборудования, они занимают мало времени, но дают хорошие результаты. Это могут быть следующие игры:

«Выбрать лишнее», «Четвёртый лишний», «Найдите ошибку в схеме»;

«Рассказ — небылица» Найти ошибки в рассказе.

Пример:

Учащиеся должны уличить Мюнхгаузена, т. е. Найти фактические ошибки в его рассказе: «Летом я жил в деревне. У бабушки — огород, поэтому работы хватало всем: натаскать утром воды, в обед полить, вечером прополоть. Чего только нет на бабушкином огороде! Картофель, капуста, морковь, огурцы, помидоры и многое другое. Когда зацвели огурцы, мы оборвали все пустоцветы. Пришлось окучивать лук, морковь, поливать подсолнечник....».

«Отгадать задуманное», (растение, животное, термин и т. д.), используя перечень наводящих вопросов.

3) Игра-соревнование.

Сюда можно отнести конкурсы, викторины, имитации телевизионных конкурсов и т. д. Данные игры можно проводить как на уроке, так и во внеклассной работе.

Игра-соревнование позволяет решить самые разнообразные образовательные и воспитательные задачи:

помогает обрести уверенность в своих силах, веру в людей, оптимизм;

обеспечивает самонастрой на жизнерадостность, на развитие и возвышение себя, на реализацию своего человеческого предназначения, выработку привычки к самостоятельному самосовершенствованию;

включает ребёнка в процесс самопознания и самовоспитания;

воспитывает ответственность, аккуратность, рачительность, что развивает у ребёнка способность к самоорганизации.

Игра-соревнование может иметь несколько вариантов, различные условия и правила. Проведение игр-соревнований имеет большое значение и потому, что учащиеся видят сразу результат своей работы, а также свои положительные и отрицательные стороны. В игре, чаще всего представляющей собой индивидуальное или групповое соревнование, воспитываются многие волевые качества: самостоятельность, настойчивость, самообладание, выдержка, воля к победе.

Для учащихся соревновательная игра выступает как имитация реальных ситуаций на эмоциональном уровне, позволяющая развить контактность с окружающей средой.

Пример: Интеллектуальный марафон.

Командам предлагаются вопросы. Какая команда в течение одной минуты ответит на большее количество вопросов, та выигрывает.

Вопросы первой команде:

Какое растение называют царица цветов? (Роза)

Из семян какого растения получают пшенную крупу? (Просо)

Какая корневая система у двудольных растений? (Стержневая)

Какое растение – называют "дитя солнца” (Подсолнух)

Какой плод у пшеницы? (Зерновка)

Какая ягода может служить компасом? (Земляника)

Из семян какого растения получают перловую крупу? (Ячмень)

Какое жилкование листьев, у однодольных растений? (Параллельное)

Какой цветок является символом самовлюбленности? (Нарцисс)

Как называется Богиня цветов? (Флора)

Какие цветы рвала девочка в сказке "Двенадцать месяцев”? (Подснежники)

Какие цветы очень любит крупнорогатый скот? (Клевер)

Какой орган растения употребляют в пищу у лука? (Листья и видоизмененный побег).

За ботву, как за веревку, можно вытянуть … (Морковку)

Под кустом копнешь немножко, выглянет на свет … (Картошка)

Какой овощ на золотом блюде приносили Богу Аполлону? (Редис)

Какое огородное растение, носит название главного героя кукольного театра? (Петрушка).

О каком цветке не мог забыть странник, побывавший на многих планетах и даже на Земле? (Роза. "Маленький принц” А. де Сент-Экзюпери)

Вопросы второй команде:

Какое растение называют сибирским "ананасом”? (Облепиха)

Из семян какого растения получают крупу геркулес? (Овес)

Какая корневая система у однодольных растений? (Мочковатая)

Цветок какого растения цветет всего один день? (Лен)

Какой плод у черемухи? (Костянка)

Из древесины какого дерева делают спички? (Осина)

Из семян какого растения получают манную крупу? (Пшеница)

Какое жилкование листьев у двудольных растений? (Сетчатое)

Какой цветок имеет прямое отношение к царю зверей? (Львиный зев)

Как называется наука о растениях? (Ботаника)

Какой необыкновенный цветок описал Аксаков? (Аленький цветочек)

Какой цветок служит домом для мелких насекомых в ненастную погоду? (Колокольчик)

Какой орган растения употребляют в пищу у картофеля? (Видоизмененный побег – клубень)

Разве в огороде пусто, если там растет … (Капуста).

Захотелось плакать вдруг, слезы лить заставит … (Лук).

Какой овощ больше всего любил Наполеон? (Фасоль).

Какое растение сеяли мужик и медведь. Мужик взял корешки, а медведь - вершки? (Репу).

В чашечке какого цветка "на зеленом стульчике сидела крошечная девочка”? (Тюльпан "Дюймовочка” Г. Х Андерсен).

4) Сюжетно-ролевая игра является одной из форм обучения, обеспечивающей школьнику активную позицию в учебной деятельности. Такие игры отличаются от игр-упражнений и игр-путешествий тем, что инсценируются, а учащиеся играют определенные роли . В таких играх дети отражают различные стороны жизни (социальные переживания, экономические, сельскохозяйственные и т.д.), особенности взаимоотношения взрослых, уточняют свои знания об окружающей действительности. Отличительным признаком ролевой игры является наличие ролей, сюжета, игровые действия.

Важные условия успешной ролевой игры — доброжелательность группы, спонтанность поведения участников, импровизация — могут оказаться нереализованными из-за напряжённой психологической атмосферы в коллективе, межличностных конфликтов, особенно в более старших классах. Именно эмоциональная составляющая во многом определяет успех ролевой игры, что делает её непрогнозируемой в неконструктивном, деструктивном направлении.

Благодаря ролевым играм, урок можно сделать интересным, живым, увлекательным. В ролевой игре используется другая методика общения с учащимися, в корне отличная от привычных всем объяснения, рассказа, показа, повторения, от самых традиционных форм. Ролевая игра не похожа на обычный урок, она интересна и приносит детям радость, активизирует познавательную деятельность, расширяет кругозор, реализует творческие силы и возможности. И ни один вид деятельности не обладает такой прочной органической базой, как игра-деятельность, предписанная самой природой развития человека.

Если спросить малышей, подростков, старшеклассников, любят ли они играть, то услышим единогласный ответ: «Да!» И, хотя все знают, что ролевая игра часто требует высочайшего напряжения сил, тем не менее всем кажется, что «играть», в отличие от «работать», вовсе не трудно. Зная это, ребёнок вступает в игру открыто, без опасений и боязни.

В основе ролевой игры лежат маленькие сценарии, которые надо разыграть по распределённым ролям. На таких уроках биологии учащиеся принимают на себя определённые роли, обусловленные характером и содержанием темы урока, особенностью решаемой проблемы. В игре могут присутствовать персонажи, имитирующие биологические, медицинские, социальные, деловые отношения, осложняемые придуманными участниками ситуации. Дети на ролевых играх показывают очень высокую степень творчества: они с удовольствием пишут сценарии, к сценарию стихи и песни, делают рисунки, муляжи. Очень интересное использование сюжетно-ролевой игры на уроке «Нарушение нервно-гуморальной регуляции» в 8 классе. На уроке были разыграны сценки с участием врача эндокринолога, пациентов, студентов, медиков.

Пример: Представим кабинет врача эндокринолога. Девочка, исполняющая эту роль, одета в белый халат, она сидит за столом и ведёт приём. На приём приходит женщина, её роль играет другая ученица. Женщина жалуется на слабость, зуд кожи, выделение большого количества мочи, сухость во рту, потеря веса. Врач проводит анализ крови на сахар. Сахар в крови повышен. Эндокринолог ставит диагноз сахарный диабет. Больная интересуется, что это за болезнь, как её лечить, почему она возникла у неё? Врач поясняет, что сахарный диабет- заболевание довольно распространённое. Оно может быть в любом возрасте. Психологическая травма может стать причиной заболевания. Нередко её развитию способствует переедание, в особенности богатой углеводами пищи (мучные продукты, сахар, сладости). Главное в лечении сахарного диабета является физиологическая диета и достаточное количества инсулина. При неправильном лечении развиваются осложнения.

Благодаря ролевым играм удалость легко, просто интересно раскрыть нарушения, связанные с гипо- и гиперфункцией желез внутренней секреции, познакомится с мерами профилактики эндокринных болезней, показать успехи медицины в лечении эндокринных заболеваний.

Ролевая игра «Суд над вредными привычками» поможет детям сформировать правильную ориентацию и выбор жизненной позиции в условиях прогрессирующих наркомании, алкоголизма и курения в 9 классе. На уроке биологии на тему «Размножение и развитие птиц» в 7 классе ролевые игры помогут воспитать чувство любви к природе, понимание её хрупкости, необходимости защиты. Для ролевых игр по этой теме предлагаются задания на составление викторины, загадок, написания стихов, изготовления кормушек.

В девятом классе с использованием ролевых игр можно провести урок на тему «Наследственные и врождённые заболевания, заболевания, передаваемые половым путём» .

Ролевая игра на уроках биологии формирует умение учащихся, развивает умение коллективно решать проблемы, оперативно принимать обоснованные решения, прогнозировать последствия предпринимаемых действий, развивает инициативу, умение оперировать биологическими и медицинскими понятиями. В ролевых играх ярко проявляется кооперативная или групповая деятельность. В кооперативной деятельности учащихся дополняют и усиливают друг друга. Используя потенциальную возможность каждого ученика, коллектив делает лучше, чем один. Основная задача учителя сплотить и объединить группу таким образом, чтобы каждый ученик в ней смог работать в тесном сотрудничестве с другими на интеллектуальном и духовном уровнях. Тогда возникает групповое единение: каждый член коллектива един со всеми остальными. В группе все учащиеся - индивидуальны, но они искренне заботятся о том, чтобы действовать совместно и помогать друг другу в работе.

Сплочённость, групповое единство - качественно новые образования, способствующие интенсивному росту личности через установление позитивных, межличностных отношений.

5) Познавательные игры – путешествия.

Игру – путешествие можно использовать при закреплении пройденного материала, при переходе к изучению новой темы с целью создания проблемной ситуации, в процессе обобщения изученного материала, при проверке знаний. Учащиеся чувствуют себя свободно и комфортно, охотно принимают правила игры и естественно воспринимают и успехи и неудачи. Каждый участник работает в силу своих возможностей и благодаря коллективной работе достигается максимальный результат.

Работа в группах придает элемент соревновательности и повышает познавательный интерес, развивает чувство коллективизма, развивает возможности самостоятельного добывания знаний.

Игра - путешествие учит коллективному поиску ответов на вопросы, взаимной ответственности и взаимопомощи, способствует развитию коммуникативности, стимулирует развитие познавательного интереса.

Предлагается работа в группах, каждая из которых может двигаться по индивидуальному маршруту в соответствии с маршрутным листом.

Такие уроки проходят очень интересно в 6 классе при изучении семейств Покрытосеменных растений. Учащиеся познакомятся с известным и знаменитым семейством Розоцветных. Двигаясь по определенному маршруту, им предстоит найти клад!

Станция первая «Загадкино»

(Отгадав загадки, учащиеся узнают, какие растения относятся к данному семейству).

В сенокос - горька, а в мороз – сладка.

Что за ягода? (Рябина)

Царицей цветов я зовусь, на вид я прекрасна, нежна.

Но тронешь меня невзначай, почувствуешь, как я сильна. (Роза)

Будто снежный шар бела, по весне она цвела,

Нежный запах источала.

А когда пора настала, разом сделалась она

Вся от ягоды черна. (Черемуха)

Вкус у ягоды хорош, но сорви ее поди-ка :

Куст в колючках будто еж,- вот и назван… (Ежевика)

Стоит дерево древанское:

На нем платье шемаханское,

Когти дьявольские,

Крылья ангельские. (Шиповник)

Кто любит меня,

Тот и рад поклониться.

А имя дола мне

Родная землица. (Земляника)

Станция вторая «Исследовательская»

На каждую парту раздаются законсервированные в солевом растворе цветки сливы, малины, яблони, шиповника, препаровальные иглы, лупы. Необходимо подсчитать количество тычинок, пестиков, лепестков, чашелистиков и вывести общую формулу цветка.

Станция третья «Внимание! Розыск»

Каждой группе предлагается по четыре описания и пять рисунков с изображениями растений. Предлагается по описанию («фотороботу») определить растение, а для пятого составить описание самому, указав:

1. жизненная форма;

2. характер стебля;

3. листорасположение и особенности листьев;

4. особенности расположения цветков;

5. плод.

Составить общую характеристику для Розоцветных.

Станция четвертая «Знайкино»

Используя учебник и дополнительную литературу составить схему - значение розоцветных. Форма произвольная.

Мы завершили путешествие и добыли бесценный клад - знания! Знания о розоцветных и окружающем нас мире. Но это только начало путешествия в огромный мир живой природы.

«Клетка – единица живого». Этот урок можно провести в 9 классе как повторно-обобщающий урок. Весь повторяемый материал разбит на несколько станций, находясь на которых, учащиеся выполняют определённые задания.

1. Станция «Историческая». На столе лежат визитные карточки учёных, внёсших свой вклад в развитие цитологии. Учащиеся вытягивают визитки и рассказывают об учёном, чьё имя написано на визитке.

2. Станция «Блиц на знание биологических терминов». Учащиеся называют термины по их определениям.

3. Станция «Сравнительно-анатомическая». На карточках написаны некоторые характерные особенности строения клеток того или иного организма. Задача учащихся – определить, о каком организме идёт речь.

4. Станция «Строение клетки». У учащихся на парте таблички с названиями органоидов клетки. Учитель зачитывает функции, выполняемые этим органоидом. Учащиеся должны поднять карточку с нужным органоидом.

5. Станция. «Физиологическая». На карточках даны названия веществ, входящих в состав клетки. Какие функции эти вещества выполняют.

Станция. «Генетическая». Задание на биосинтез белка. Приведены две нуклеотидных последовательности ДНК, написать процесс транскрипции и трансляции с этой последовательности.

Активизация учащихся в играх - путешествиях выражается в устных рассказах, вопросах поискового характера, ответах учащихся, в их личных переживаниях и суждениях. Примерами таких игр могут быть “Путешествие по следам плодов и семян” (6 класс); “Путешествие по земному шару с красной книгой” (6-7-й класс), при изучении как растений, так и животных; “Путешествие на дно океана” при обобщении темы “Жизнь в морях и океанах” (5-й класс).

Игры – путешествия усиливают впечатление, наблюдательность, обращают внимание детей на то, что находится рядом, не быть равнодушным к тому, что происходит в природе (воспитательный аспект). В этих играх используются многие способы раскрытия познавательного содержания в сочетании с игровой деятельностью. Их можно применять и на уроках изучения нового материала, по принципу самообучения, т.е. так, что они сами направляют ученика на овладение знаниями и умениями.

6) Использование ИКТ при проведении познавательных игр на уроках биологии

Достаточно эффективным методом обучения, реализация которого целесообразна с использованием средств ИКТ, является дидактическая игра. Существует несколько достаточно важных особенностей, которые необходимо учитывать при использовании метода игр в информатизированном обучении школьников. При организации игры на уроке с использованием средств ИКТ важно продумать, в каком темпе она будет проводиться. Игра должна быть динамичной, поэтому недопустимы пространные объяснения и обилие замечаний дисциплинарного порядка. Необходимо хорошо владеть методикой проведения игровых упражнений, четко представлять их цель, соблюдать определенный темп, представляя школьникам относительно большую самостоятельность.

Дидактические игры, проводимые с использованием средств ИКТ, могут решать разные учебные задачи. Одни игры помогают формировать и отрабатывать у учащихся навыки контроля и самоконтроля. Другие, построенные на материале различной степени трудности, дают возможность осуществлять дифференцированный подход к обучению школьников с разным уровнем знаний.

Через игру учащийся познает окружающий мир и самого себя, учится анализировать, обобщать, сравнивать. Наглядность, преподнесенная в игровой форме, способствует конкретизации изучаемого материала. Применяемый на уроках игровой прием должен находиться в тесной связи с используемыми средств ИКТ, с темой урока, с его задачами, а не носить исключительно развлекательный характер.

Игра стимулирует формирование, наряду с партнерскими отношениями, чувства внутренней свободы, ощущения дружеской поддержки и возможности оказания в случае необходимость помощи своему партнеру, что способствует сближению участников, углубляет их взаимоотношения.

Игра позволяет смягчить проявление авторитарной позиции педагога, уравнивает в правах всех участников. Это очень важно для получения социального опыта, в том числе взаимоотношений с взрослыми людьми. Наличие определенных игровых ограничений развивает способности играющего к произвольной регуляции деятельности на основе подчинения поведения системе правил, регулирующих выполнение роли. В игре ребенок сталкивается с целым набором различных правил, которые ему необходимо понять, сознательно принять, а в дальнейшем, несмотря на трудности, моделируемые в ходе игры, неукоснительно выполнять.

У школьника, начиная с младшей школы, четко обозначен игровой дефицит - при желании играть, ребенок не находит возможности для удовлетворения этого стремления на уроках. Поэтому, давая школьнику возможность участвовать в серии ролевых и деловых игр, учитель активизирует его, изменяет мотивацию ребенка на личностно значимую.

В старших классах школы игра с применением информационных и коммуникационных технологий рассматривается как возможность учащихся проверить свои силы и готовность к реальной жизни после окончания школы. Наибольшую возможность для этого предоставляют деловые игры. Содержательная сторона игры приобщает участников к жизни. Игра позволяет участникам "делать ошибки" и, анализируя их, видеть причины и последствия таких действий. Это в полной мере отвечает потребностям школьников "быть взрослыми".

Среди познавательных игр-задач хорошо известны викторины, кроссворды, чайнворды, ребусы, всякого рода головоломки и другие занимательные игры. Тематика таких познавательных игр-задач может быть самой разнообразной.

- Кроссворд (словопересечение) – игра-задача, состоящая в заполнении словами пересекающихся рядов клеток. В местах пересечения горизонтальных и вертикальных рядов буквы двух слов должны совпадать.

- Чайнворд (словоцепь) – познавательная игра, состоящая в заполнении клеток своего рода цепочкой. Для решения чайнворда нужно подбирать такие слова, в которых последняя буква предыдущего слова будет служить начальной буквой следующего слова. Например, АбрикоСливАкация… и т.д.

- Ребус – это занимательная задача, в которой отдельные слова фразы специально зашифрованы с помощью рисунков или условных знаков в соответствии с установленными правилами.

Список литературы

Панина И. В. Мотивация учащихся к обучению на уроках биологии [Текст] // Инновационные педагогические технологии: материалы Междунар. науч. конф. (г. Казань, октябрь 2014 г.). — Казань: Бук, 2014. — С. 191-193.

Пономарева И.П. Общая методика обучения биологии / И.Н.Пономарева, В.П.Соломин, Г.Д.Сидельникова. - М., 2007. - 280с.

Пономарева И.Н. Методика обучения биологии. Учебник для студ.учреждений высш. проф. образования/ И.Н. Пономарева, В.П. Соломин; под ред. И.Н. Пономаревой.-М.: Издательский центр «Академия», 2012.-368с.

Интеллектуальная игра по биологии для учащихся 6-го класса "Радужная

Цели и задачи:

организация смотра знаний по биологии в 6 классе

повысить интерес к биологии

создать стимул в приобретении дополнительных знаний по теме

научить работать в коллективе

способствовать развитию внимания, сообразительности

способствовать формированию экологической культуры и позитивного отношения детей к окружающей природной среде

Участники: учащиеся 6 класса.

Форма проведения: интеллектуальная игра.

Условия игры: игру можно провести на уроке, или как внеклассное мероприятие. Все присутствующие делятся на 3 команды по 6-7 человек, занимают места за игровым столом.

Реквизит:

жетоны

конверты с заданиями

лист бумаги и ручка для каждой команды

секундомер

карточки с цифрами «1», «2», «3» для команд

лист для жюри

Игровые задания находятся в семи разноцветных конвертах. Команды по очереди называют цвета, соответствующий конверт вскрывается и из него достаются карточки с заданиями, которые либо зачитываются вслух, либо вручаются каждой команде.

Ход занятия

Приветствие: Здравствуйте, приветствуем Вас на интеллектуальной игре «Радуга»! Перед вами семь разноцветных конвертов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый.

Командам предлагается по очереди называть цвета, после чего из соответствующего конверта зачитывается задание для выполнения.

1. Красный цвет в нашей игре – это кроссворд – за одно угаданное слово засчитывается 1 балл.

отверстие для дыхания и питания зародыша семени (микропиле)

группа клеток, имеющих одинаковое строение и выполняющих одну функцию (ткань)

нитевидные образования, видимые в ядре при делении клеток (хромосомы)

капелька моря, М.В.Ломоносов говорил о нем: «…- есть произведение царства растений» (янтарь)

тонкие белые нити, образующие тело гриба (мицелий)

растения-сфинксы, являются индикаторами среды (лишайник)

организмы, питающиеся органическими веществами мертвых организмов (сапрофиты)

примитивные одноклеточные организмы, в организме которых нет оформленного ядра (бактерии).

Выделенное слово - ? (растение).

2.Оранжевый цвет связан с тремя словами на букву «о» : отгадай, отыщи, объясни. Предлагается блиц-игра. Необходимо объяснить соответствующую народную примету. Участники команд могут посоветоваться в течение 1-2 минут, после чего отвечают. Зарабатывает балл та команда, которая ответит правильно и потратит на это меньше времени.

Объясните, почему так говорят: «На котором амбаре снег, из того покупай хлеб». (На амбаре с сухим зерном всегда дольше лежит снег, чем на амбаре с прелым зерном, поскольку в результате жизнедеятельности микроорганизмов (в случае прелого зерна) в амбаре повышается температура и снег на его крыше тает)

2) Объясните, почему: «Холодная зима – благодать (предвещает урожай)»? (Холодная зима способствует гибели вредителей, семена сорняков теряют всхожесть.)

Объясните, почему: «Снега много – и хлеба много»? (После снежной зимы в почве накапливается много влаги, необходимой для развития растений.)

Объясните примету: «Май холодный – урожай овощей большой»? (При холодном мае из почвы испаряется меньше влаги, что способствует лучшему прорастанию посеянных семян.)

Объясните, почему : «Коли грибовно, так и хлебовно?» (Вспомните, какая погода характерна для грибного лета: теплая и влажная. Именно тепло и достаточное количество влаги способствует развитию растений, а следовательно, хорошему урожаю.)

Объясните, почему так говорят: «Когда весной овражки заиграют и опять замерзнут, то будет помеха на урожай» или «Если лягушки заквакают и опять замолчат (от холода), то будет помеха на урожай».(Резкое снижение температуры приводит к худшему прорастанию семян.)

3. Желтый цвет символизирует доброжелательность и общительность. Эти качества вам понадобятся, чтобы как можно быстрее сложить и прочитать предложение, содержащее важную для вас информацию.

На листе формата А4 вертикально располагаются слова: «Любознательность – путь к познанию природы». Затем лист разрезается на большое количество фрагментов неправильной формы, из которых учащиеся должны «собрать» предложение. Контрольное время – 5 минут. В этом конкурсе можно оценивать скорость выполнения задания: самой первой команде – 5 баллов, а дальше – по убывающей.

4. Зеленый цвет – это цвет растительного мира. Растения изучает наука ботаника. Речь пойдет о растениях.

Вопрос сопровождается тремя вариантами ответов, из которых надо выбрать правильный. Показать карточку с номером правильного ответа. Максимальное количество – 7 баллов.

Его зовут «кормильцем Востока». Что это за растение?( 1-пшено, 2-рис, 3-пшеница)

Из плодов какого растения получают пшенную крупу? (1-овес, 2-пшеница, 3-просо)

Про какую кашу существует следующая пословица: «Не страшен мороз, что на дворе трещит, коли… каша в печи стоит» (1-перловая, 2-гречневая, 3-овсяная)

Как называется ткань, которой были забинтованы мумии фараонов, жрецов и знатных людей, найденных в гробницах?(1-льняное полотно, 2-шерстяная ткань, 3-шелк)

По-английски его называют «сосновое яблоко». Его плоды похожи на большие шишки. Но на самом деле это многолетняя трава, не выше 60 –см, его родина – Бразилия. О чем идет речь? (1-киви, 2-банан, 3-ананас)

Как называется большой дружный «коллектив» бактерий? (1-колония, 2-монополия, 3-орда)

С клетками какой ткани связана способность растений к заживлению ран? (1-образовательная, 2-механическая, 3-проводящая)

5. Голубой цвет – загадочный. Это цвет неба и цвет воды, цвет нашей планеты. В нашей игре этот цвет связан с ребусом, из которого вы узнаете название отдела растений.

Задание: из перечня признаков выбрать те, которые характерны для данного отдела растений.

Участники игры должны выписать их (номера признаков) на листок, предварительно указав название отдела, который они характеризуют. На все задание дается 5 минут. За каждый правильный признак команда получает 1 балл, за каждый неправильный - снимается 1 балл (см. Приложение)

Признаки растений:

нет корней

листья покрыты кутикулой

споры созревают в спорангиях

споры образуются в коробочке

листья игловидные или чешуевидные

выделяют смолу-живицу

для размножения необходима вода

тело представлено слоевищем или слегка дифференцировано на листья и стебли

размножаются семенами

выделяют фитонциды

нет проводящей ткани

из древесины получают шелк и бумагу

образовали каменный уголь

есть органы: корень, стебель, лист

встречаются в сырых местах, на болотах

в древесине нет настоящих сосудов

листья называются вайи

на одной из стадий развития вместо корней – ризоиды

семена находятся на чешуйках шишек

у некоторых есть корневище

образуют торф

размножаются спорами

есть ризоиды

листья растут верхушкой

6.Синий цвет в нашей игре связан со словом «сообрази» - скобки раскрой. Предлагается текст – рассказ, в котором упоминаются различные растения. После названия растения в скобках указано задание – вопрос, на который необходимо ответить. Команды отвечают письменно на листках. За каждый правильный ответ получают 1 балл.

Текст: «Наступил август – последний летний месяц. Кое-где уже заметно дыхание осени. Отцветают ромашки (семейство) и колокольчики (способ опыления), у многих растений созревают семена. На пустырях и некосях жухнут пижмы (вид соцветия), луговые васильки (семейство) и донники (семейство). Рядом кое-где достаивают великолепные нивяники (виды цветков в соцветии), прозываемые в быту большими ромашками. Насыпи все еще покрыты разноцветным вьюнком (форма побега). На березах (способ распространения семян), липах (форма листовой пластинки) и дубах (жилкование листьев) замелькали уже желтые листья, на лугах голубыми бантиками украсился цикорий (из какой части растения приготавливают кофе). Поспевают поздние ягоды – толокнянка, брусника (жизненная форма)».

7. Фиолетовый цвет ассоциируется с фантазией, творчеством, изобретениями.

Командам предлагается изобразить:

прорастающий росток

листок в дождливую погоду

опыление.

Цели:

Обобщить, повторить и проверить знания, полученные на уроках биологии.

Расширить представление о животном мире.

Предварительная подготовка: Для каждого игрока приготовить карточки с цифрами от 1 до 6. Нарезать жетоны.

Ход игры: в каждом туре на экран выносятся фотографии животных. Игрокам задаются вопросы, они выбирают из предложенных фотографий правильный ответ и поднимают карточку с правильным ответом. Ответы тут же проверяются. Игрокам даются жетоны, или баллы подсчитывает жюри. Ребенок, набравший большее количество жетонов является победителем. Можно взять 6 игроков и играть на выбывание в каждом туре, у кого меньше правильных ответов, тот выбывает.

1 тур “Животные разных континентов” (слайд 2)Презентация

На экране презентации животные: горилла, мышь, гиена, муравьед, лемур, тюлень. (Слайд 3)

1. Это животное можно встретить на всех континентах, за исключением разве Антарктиды. (Мышь)

2. Это животное избрало очень интересный способ добывания себе воды. Вначале оно опускает в воду лапу, ждет, когда шерсть пропитается водой, а затем высасывает из шерсти воду. (Горилла)

3.Это животное обитатель Южной Америки, спит по 15 часов в сутки, зубов не имеет. (Муравьед)

4. Этот зверь встречается лишь на острове Мадагаскар, неподалеку от Африки. (Лемур)

5. Животное – падальщик. (Гиена)

6. Эти животные обитают у нас в области и занесены в Красную книгу Архангельской области. (Тюлень)

7. Это животное является человеку близким родственником. (Горилла)

8. Зубы у этого зверька растут всю жизнь. (Мышь)

2 тур “Холоднокровные животные” (слайд 4)На экране презентации животные: крокодил, лягушка – бык, анаконда, жаба – повитуха, кобра, гадюка. (Слайд 5)

1. Это животное издает очень громкие звуки. (Лягушка – бык)

2. Животное, которое является родственником динозавров. (Крокодил)

3. Самая крупная из современных змей. (Анаконда)

4. Эту змею можно встретить у нас в области. (Гадюка)

5. От яда этого животного человек гибнет через 15 минут, а слон – 3 часа. (Кобра)

6. Самец этого животного заботится о своем потомстве. Животное ядовито. (Жаба)

7. Из кожи этого животного мужчинам шьют сапоги, а женщинам сумочки. (Крокодил)

8. Яйца этого животного покрыты известковой чешуей. (Крокодил)

3 тур “Кошачьи” (слайд 6)На экране: ягуар, ирбис, оцелот, тигр, сервал, леопард. (Слайд 7)

1. Это животное называют снежным барсом (Ирбис)

2. Это единственная кошка, которая не рычит (Ягуар)

3. Самый хищный из котов в мире. (Тигр)

4. Так называют марку машины. (Ягуар)

5. Может схватить летящую птицу на высоте 3 метра от земли, африканский хищник. (Сервал)

6. Самый маленький из этих кошек (Оцелот)

7. Модницы часто используют искусственный мех под окраску этой кошки. (Леопард)

8. 1998 год был годом этого животного. (Тигр)

4 тур “Вымершие животные” (слайд 8)На экране: Стегозавр, ящер, додо, сумчатый волк, мамонт. (Слайд 9)

Среди этих животных есть одно, которое до сих пор живет на земле. (Ящер)

Это животное вынашивало своих детенышей в специальной кожистой сумке, расположенной на брюхе. (Волк)

Это животное называется дронтом. (Додо)

Большую часть дня эти животные проводят в глубоких норах. (Ящер)

Это животное когда-то обитало у нас в области. (Мамонт)

Этого животного многие опасались, оно могло постоять за себя. (Стегозавр)

Это животное является вымершей рептилией. (Стегозавр)

Последний представитель этого животного был встречен в 1940 году. (Волк)

На экране: стриж, сова, индюк, колибри, гагара, пересмешник. (Слайд 11)

1. Самая быстрая из птиц, скорость 320 км. в час. (Стриж)

2. Эта птица обитатель севера, ночной хищник. (Сова)

3. Эта птица не летает. (Индюк)

4. Древняя легенда гласит, что перекликающаяся в полете, стая этих птиц сопровождает души умерших. А еще куртки на её пуху самые теплые. (Гагара)

5. Эта птица умеет имитировать человеческий голос. (Пересмешник)

6. Эта птица питается нектаром цветов. (Колибри)

7. Эта птица никогда не садится на землю, иначе ей не взлететь. (Стриж)

8. Какую птицу издревле считали символом мудрости и познания (Сова)

6 тур “ Членистоногие” (слайд 12)На экране: саранча, божья коровка, богомол, паук – волк, пчела, комар. (Слайд 13)

1. Основная пища этого насекомого – тля, а за свою жизнь оно съедает тысячи насекомых, тем самым приносит пользу человеку. (Божья коровка)

2. Это теплолюбивое насекомое постоянно ест, вся его жизнь проходит в ожидании очередной жертвы. (Богомол)

3. Общественные насекомые, живущие семьями. (Пчела)

4. Самки сосут кровь млекопитающих, а самцы – соки растений. (Комар)

5. Это насекомое наносит огромный вред сельскому хозяйству. Их изображали еще на фресках в древнем Египте 3000 лет назад. (Саранча)

6. Это животное отличается особой заботой о потомстве, самки вынашивают детенышей на брюхе, а детенышей бывает порой так много, что они покрывают все тело матери, оставляя открытыми лишь глаза. (Паук)

7. Это животное является хорошим источником белка, поэтому многие африканские племена используют его в пищу. (Саранча)

8. На задних ногах этого животного имеется “корзиночка”. (Пчела)

Литература: Вопросы и фотографии взяты из энциклопедии “В мире дикой природы” издательства “Ридер Дайджес”.

"Тело человека"

Тип – обобщающий

Форма – интеллектуальная игра.

Класс – восьмой

Предмет – анатомия

Цель игры: систематизировать и обобщить знания, умения и навыки по разделам курса биологии 8 класса: “Общий обзор строения организма человека”, “Опора и движение”, “Кровь. Кровообращение”, “Дыхание” и “Пищеварение”.

Развивать интерес учащихся к биологии, активизировать познавательную деятельность учащихся, развивать умения отстаивать свои убеждения, выделять главное, делать выводы, формировать умения работать коллективно.

Обучающие задачи: учащиеся

умеют восстанавливать в памяти когда - то изученный материал;

используют свои знания в конкретной практической ситуации;

расширяют кругозор.

Развивающие задачи: учащиеся

анализируют, обобщают, используют теоретические знания при решении практических задач;

делают выводы о значении анатомических знаний;

формируют навыки самостоятельной работы с учебным материалом.

Воспитывающие задачи: учащиеся

повышают биологическую культуру,

проявляют интерес к изучению строения своего тела, что способствует привитию санитарно-гигиенических норм и здоровому образу жизни,

учатся отстаивать своё мнение;

умеют брать на себя ответственность за судьбу команды;

желают и умеют работать в группах;

учатся слушать и говорить в необычной обстановке.

Материалы и оборудование:

Тонометр и фонендоскоп; Микроскопы и микропрепараты тканей;

Скелет верхней и нижней конечности человека; Анатомические таблицы; Муляж человеческого тела; Модель “Строение сердца человека” Калькулятор;

Дидактические карточки – задания к этапам игры: “Мышцы”, “Вдох и выдох”, “Ребусы”, “Нервная клетка”, “Соматическая клетка”, “Ткани человека”, “Верно – неверно”, “Спасатель”, “Разгадай кроссворд” и “Допиши пропущенный термин”, “Умеете ли вы мыслить образно”, Логические цепочки”, “Формулы измерения артериального давления до 20 лет”, “Разбей на группы” и “Вставь пропущенный термин”.

Листы и канцелярские принадлежности;

Маршрутный лист для команд школ.

Правила игры: в игру вступают сформированные команды класса, Команда в составе 6 человек выбирает командира и придумывает название команды, девиз и эмблему. Проходит этапы игры. За каждый правильный ответ на этапе команда получает балл (бион). Бионы вписываются в маршрутный лист на каждом этапе игры. За нарушение дисциплины с команды снимаются баллы. Учет баллов ведет жюри, выбранное накануне игры. Команда проходит этапы в том порядке, в котором они заранее распределены для каждой команды в маршрутном листе. По итогам игры проводится награждение команд.

Оформление: запись темы игры, этапы игры, список команд школ района.

Процедура проведения:

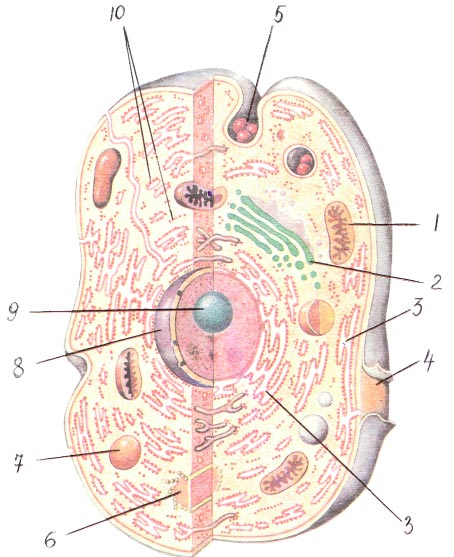

Первый этап: “Клетка» (рисунок 1, 2).

1) Назовите все органоиды и структуры клетки по карточке. На листке запишите названия частей соответственно номерам, поставленным на рисунке.

Ответ: 1 митохондрия,2 комплекс Гольджи,3 ЭПС,4 мембрана,5 фагоцитозный пузырек,6 клеточный центр,7 лизосома,8 ядро,9 ядрышко,10 рибосомы.

2) Особенностью клеток живых организмов является наличие органических веществ. Назовите их.

Ответ: белки, жиры, углеводы и нуклеиновые кислоты – ДНК и РНК.

3) Рассмотри рисунок “строение нейрона”, на листке запишите названия частей соответственно номерам, поставленным на рисунке.

Ответ: 1 дендриты, 2 тело нейрона, 3 ядро и 4 аксон.

Рис. 1

Рис. 2

Второй этап: “Ткани” (рисунок 3).

Рис. 3

1) Рассмотрите в микроскоп и на карточке виды тканей, на листке запишите названия частей соответственно номерам, поставленным на рисунке. Определите рассматриваемые в микроскоп микропрепараты тканей.

Ответ: 1 нервная ткань,2 эпителиальная ткань – плоский эпителий,3 соединительная – хрящевая,4 мышечная – гладкая,5 соединительная - костная,6 соединительная – жировая,7 мышечная – поперечно – полосатая сердечная,8 мышечная – поперечно – полосатая скелетная,9 эпителиальная – железистый эпителий; в микроскопе: кровь, берцовая кость, поперечно – полосатая и эпителиальная.

2) Какая ткань имеет такую характеристику: в этих тканях сильно развито межклеточное вещество, в котором разбросаны отдельные клетки.

Ответ: соединительная ткань.

Третий этап: “Разгадай ребус” (рисунок 4).

Разгадайте ребусы и дайте определение разгаданных терминов (ребусы смотри в приложении).

Например: Д 0 Р. Ответ: донор – человек, добровольно сдающий кровь - для использования ее в лечебных целях - или ткань, орган для пересадки.

Четвертый этап: “Вдох и выдох”.

Из предложенных карточек выложите цепочки механизма вдоха и выдоха в организме. Ответ:

вдох: сокращение межреберных мышц — ребра приподнимаютсядиафрагма плоская — объем грудной полости — легкие расширяются;

выдох: расслабление межреберных мышц — ребра опускаютсядиафрагма выпуклая — объем грудной полости — легкие сжимаются.

Пятый этап: “Верно – неверно?”.

Выберите из предложенных суждений правильные:

Малый круг кровообращения начинается от правого желудочка сердца.

Эритроциты – белые кровяные клетки.

У мыши и жирафа, человека и коровы, у всех млекопитающих – по 7 шейных позвонков.

Пульс – это ритмические колебания стенок вен.

Стенки артерий состоят из однослойного эпителия.

У взрослого человека во рту 23 зуба.

Под действием фермента желудочного сока – пепсина – молекулы белков распадаются.

Череп человека неподвижно соединен с позвоночником.

Работа гладких мышц регулируется вегетативной нервной системой.

Миндалины заполнены лейкоцитами.

Клетки человека обладают оболочкой, состоящей из хитина.

Мышцы противоположного действия называются антагонистами.

Гиподинамия вредно влияет на здоровье человека.

Ответы: 1, 3, 7, 9, 10, 12 и 13.

Шестой этап: “Спасатель”.

Как следует поступать в случаях сильного кровотечения из ран плеча, предплечья и ладони.

Ответ:

Усадить пострадавшего и положить его раненую руку себе на плечо. Прижать плечевую артерию к плечевой кости выше раны.

Наложить жгут на поднятой вверх руке и убедиться в отсутствии пульса на лучевой артерии.

Наложить на рану стерильную повязку. Дать обезболивающее. Вложить записку о времени наложения жгута и еще раз проконтролировать пульс.

Зафиксировать руку косынкой.

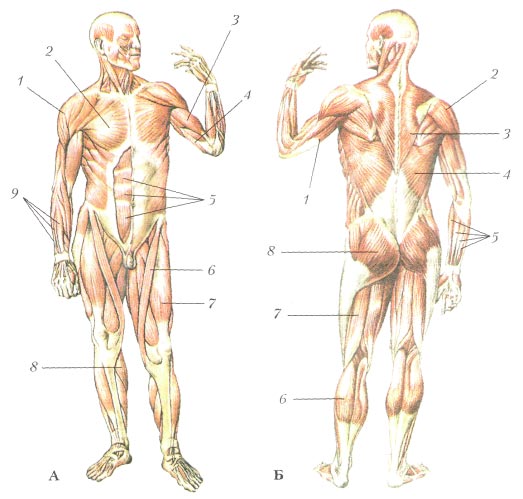

Седьмой этап: “Скелет человека” (рисунок 5, 6).

Рис. 5

Рис. 6

1) “Логическая цепочка”: перед вами логические цепочки. Ваше задание указать лишний термин, объяснить, почему другие термины определенным образом взаимосвязаны.

Ребра, грудина, позвонки, фаланги пальцев.

Локтевая, лучевая, бедренная, тазовые.

Лопатка, ребра, плечевая, тазовые.

Затылочная, теменная, лопатка, ребра.

Ответ:

1) фаланги пальцев (скелет туловища);

2) тазовая (кости конечностей);

3) плечевая (плоские кости).

2) “Разбейте на группы”: найдите соответствие.Голень

Предплечье

Таз а) лучевая кость

б) малая берцовая кость

в) большая берцовая кость

г) лобковая кость

д) локтевая кость

е) подвздошная кость

Ответ: 1 – б, в; 2 – а, д; 3 – г, е.Кисть

Стопа

Позвоночник а) пясть

б) копчик

в) предплюсна

г) крестец

д) плюсна

е) запястье

Ответ: 1 – е, а; 2 – в, д; 3 – г, б.

3) Перечислите и покажите на скелете человека отделы и кости скелета верхней и нижней конечности.

Восьмой этап: “Вставь пропущенный термин”.

Самое распространенное заболевание зубов ……. (кариес).

Биологические катализаторы ……. (ферменты).

Самая крупная железа организма ….. (печень).

Фермент расщепляющий белок в желудке …… (пепсин).

Наиболее широкая часть пищеварительного канала, имеющая вид вогнутого мешка….. (желудок).

Червеобразный отросток …… (аппендикс).

Воспаление слизистой оболочки желудка …… (гастрит).

Коронка зуба состоит из вещества дентина и покрыта зубной ……. (эмалью).

ЖЕЛ измеряется специальным прибором ….. (спирометром).

………. (иммунитетом) называют способность организма находить чужеродные тела и вещества и избавляться от них.

На …… (рибосомах) синтезируются белки.

Место контакта аксона с другими клетками называют ….. (синапсами).

Девятый этап: “Мышцы” (рисунок 7).

Рассмотрите карточку и таблицу “Мышцы человека”, найдите и запишите номера представленных мышц.

Портняжная мышца.

Дельтовидная.

Трапециевидная.

Икроножная.

Трехглавая плеча.

Двуглавая бедра.

Разгибатели кисти пальцев.

Рис. 7

Ответ: 1 (6), 2 (1, 2), 3 (3), 4 (6), 5 (1, 4), 6 (7) и 7 (9).

Десятый этап: “Умеете ли вы мыслить образно”.

Перед вами ряд терминов. Как человек сумел расположить все это в собственном организме? Придумайте загадки, в которых есть эти слова. Можно взять четыре любых.

Чашечка (.................... …………….)

Сумка (……………….. …………..)

Молоток (……………….. ……….. …………..)

Щит (……………….. …………)

Пузырек (……………. …………….)

Лопатки (……… ………. ………….)

Таз (………… …………)

Ответ: 1 – коленная чашечка, 2 – суставная сумка, 3 – косточки среднего уха, 4 – щитовидный хрящ, 5 – легочный пузырек, 6 – кость плечевого пояса, 7 – тазовая кость.

Одиннадцатый этап: “Сердце человека. Артериальное давление” (рисунок 8).

Рис. 8

“По модели строения сердца человека расскажите о строении сердца, его особенностях.

Следует измерить артериальное давление одному из участников команды игры и сравнить его с артериальным давлением, рассчитанным по формулам для данного возраста (возраст берется в целых годах).

АД верхнее = 1,7 * возраст +83

АД нижнее = 1,6 * возраст + 42

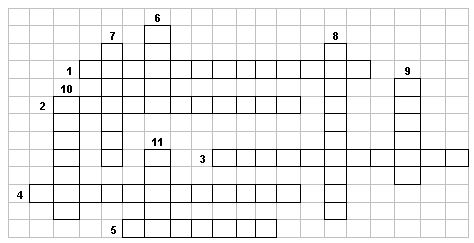

Двенадцатый этап: “Кроссворд”.

Разгадайте представленный кроссворд по разделу “Пищеварение”.

Кроссворд на тему: “Пищеварение”.

1. Пищеварительная железа, расположенная позади желудка.

2.Одна из сторон обмена веществ, потребление и превращение поступающих в организм веществ.

3.Соли, имеющие большое значение для организма как регуляторы физиологических процессов.

4. Одна из сторон обмена веществ, совокупность процессов распада органических веществ.

5. Фермент поджелудочной железы.

6. Для нормальной работы пищеварительной системы важно питаться в одни и те же часы.

7. В этом отделе пищеварительной системы происходит всасывание воды, а также расщепление клетчатки находящимися бактериями и формирование каловых масс.

8. Группа заболеваний, которые проявляются влечением к постоянному приему в возрастающих количествах наркотических средств вследствие стойкой психической и физической зависимости.

9. Самая большая железа нашего тела. Расположена под диафрагмой в правой части брюшной полости.

10. Ощущение, связанное с потребностью в пище.

11. Последовательное потребление, превращение, использование, накопление и потеря веществ и энергии в живых организмах в процессе жизни, позволяющие им самосохраняться, расти, развиваться и самовоспроизводиться.

Кроссворд на тему: “Пищеварение”.

1. Пищеварительная железа, расположенная позади желудка.

2.Одна из сторон обмена веществ, потребление и превращение поступающих в организм веществ.

3. Соли, имеющие большое значение для организма как регуляторы физиологических процессов.

4. Одна из сторон обмена веществ, совокупность процессов распада органических веществ.

5. Фермент поджелудочной железы.

6. Для нормальной работы пищеварительной системы важно питаться в одни и те же часы.

7. В этом отделе пищеварительной системы происходит всасывание воды, а также расщепление клетчатки находящимися бактериями и формирование каловых масс.

8. Группа заболеваний, которые проявляются влечением к постоянному приему в возрастающих количествах наркотических средств вследствие стойкой психической и физической зависимости.

9. Самая большая железа нашего тела. Расположена под диафрагмой в правой части брюшной полости.

10. Ощущение, связанное с потребностью в пище.

11. Последовательное потребление, превращение, использование, накопление и потеря веществ и энергии в живых организмах в процессе жизни, позволяющие им самосохраняться, расти, развиваться и самовоспроизводиться.

Тринадцатый этап: “Каждому органу свое место”.

Расположите карточки со значением органов на муляже человека (их местоположение).

Глаз

Сердце

Печень

Желудок

Почки

Легкие

Поджелудочная железа

Мочевой пузырь

Пищевод

Гортань

Селезенка

Маршрутный лист

Команда _______________

| № | Название | Баллы |

| 1 | Клетка |

|

| 2 | Ткани |

|

| 3 | Вдох и выдох |

|

| 4 | Правильное суждение |

|

| 5 | Спасатель |

|

| 6 | Логическая цепочка |

|

| 7 | Пропущенный термин |

|

| 8 | Мышцы |

|

| 9 | Умеете ли вы мыслить образно |

|

| 10 | Каждому органу свое место |

|

| 11 | Пищеварение |

|

15