СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Информационно-творческий проект "Русская национальная кухня"

Просмотр содержимого документа

«Информационно-творческий проект "Русская национальная кухня"»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Березинская школа»

Информационно-творческий проект на тему:

«Русская национальная кухня»

Авторы проекта: Клименко Николайи

Стопников Александр, 3 класс

Руководитель работы: Редченкова Е.М. учитель начальных классов

2023г.

Оглавление

Введение. 3-5

Глава 1. История развития русской национальной кухни.

Древнерусская кухня. 6-7

Развитие русской национальной кухни. 7-11

Глава 2. Русские кулинарные традиции.

Домашняя кулинария. 12

Русское гостеприимство. 12-13

Порядок приёма пищи. 14

Царские пиры. 14-15

Питейные традиции на Руси. 16

Глава 3. Традиционная русская кухня.

Блюда русской национальной кухни. 17-29

Кулинарные рецепты наших предков. 30-41

Список литературы. 4

Россия... Самая большая страна мира по территории, разнообразная по своему рельефу, природным богатствам и народам, населяющим ее, их культуре, фольклору и традициям. Каждый народ имеет свой уклад жизни, свои обычаи, собственную национальную кухню, народные праздники, песни и сказки.

У каждого народа есть свои любимые блюда и свои, присущие только ему, кулинарные традиции. Кухня любого народа имеет именно тот определенный набор продуктов, к которому организм этого народа наиболее приспособился на протяжении многих веков.

В русской кухне мы наблюдаем и присутствие древнейших блюд, которые появились ещё на заре человечества, когда наряду с охотой и рыболовством появилось земледелие. Постепенно мы забываем о замечательных русских традициях, кулинарных рецептах наших предков. Я думаю, что для всех во всех отношениях здоровее и

полезнее всё наше родное русское, то, к чему мы привыкли, с чем свыклись, что извлечено опытом, передано от отцов к детям и определяется местностью нашего бытия и образом жизни. Ведь мы во многом «запрограммированы» на традиционную кухню. Отказ от неё принёс бы вред и нам, и грядущему поколению.

Но ни в коем случае нельзя забывать наши исконно русские блюда. С приходом в наш быт так называемый «FAST FOOD» мы не задумываемся, чем опасна такая пища. А она вызывает множество болезней (гастрит, язва, и т. д.). С давних пор русская национальная кухня пользуется во всем мире заслуженной популярностью. Многие русские блюда используются в международной ресторанной кухне, например, такие как щи, блины, уха, студень, пироги.

Исконно русские продукты, такие как икра красной рыбы, гречневая крупа, ржаная мука, нашли достойное применение в кухне многих стран.

В данной работе хочется показать, как проста и рациональна старинная русская кухня, подробно описать забытые блюда нашего народа.

Поэтому гипотеза исследования такова: современным обществом незаслуженно забыты русские национальные традиции и кулинарные рецепты наших предков.

Цель: обосновать необходимость возрождения традиций русской национальной кухни.

Задачи:ознакомление с историей развития Руссой национальной кухни;

изучение русских кулинарных традиций;

изучение кулинарных рецептов наших предков;

исследование знаний населения истории русской кулинарии;

изучение спроса населения на блюда русской национальной кухни;

Теоретические:

Методом анализа и синтеза была изучена литература поданной теме.

Эмпирические:

Методом анкетирования изучен спрос населения и ассортимент продукции национальной кухни, предлагаемой пищевой промышленность;

Методом анкетирования изучен спрос населения и ассортимент продукции, предлагаемой предприятиями общественного питания.

Математический метод использован при расчёте процентного соотношения спроса населения и показан в диаграммах.

В схеме, приведённой ниже, намечены основные пути выполнения работы:

Глава 1.

История развития русской национальной кухни

- Древнерусская кухня

Древнерусская кухня начала складываться с конца IX—начала X веков и достигла своего расцвета в XV—XVI веках. В этот период появился русский хлеб из ржаного теста, а также другие виды русских хлебных и мучных изделий: сайки, баранки, пышки, блины, оладьи, пироги. Все эти изделия готовились на основе кислого теста, что было характерно для всей русской кухни на протяжении многих веков. Пристрастие к кислому, квасному отразилось и в создании овсяного, пшеничного, ржаного киселей, появившихся задолго до привычных нам ягодных киселей. Важное место занимали каши и кашицы, первоначально имевшие значение обрядовой, торжественной пищи.

Широко употреблялись в пищу и «дары природы»: грибы, рыба, лесные орехи и ягоды. Из напитков следует упомянуть такие традиционные как квас, сбитень, напитки на меду.

Проявляется склонность к употреблению жидких горячих блюд, получивших общее название «хлёбова». Наибольшее распространение получили щи, растительные похлёбки, а также различные виды мучных похлёбок — затирухи, заварихи, болтушки, саламаты.

Мясомолочные продукты употреблялись сравнительно редко, что связано с ограничениями по посту. Мясо в основном употребляли в варёном виде в щах, кашицах, молоко — в сыром виде, томлёное или скисшее; делали творог или сметану. Производство сливок или масла в то время было неизвестным.

Вкусовое разнообразие достигалось тепловой или холодной обработкой продуктов, применением растительных масел — конопляного, макового, орехового, использованием при готовке различных пряностей — лука, чеснока, хрена, укропа, петрушки, гвоздики, лаврового листа, чёрного перца, известных уже в X веке.

Большое влияние на русскую кухню оказало православие. По православному календарю более 200 дней в году считались постными, когда было запрещено употребление мясных и молочных продуктов, а также, по большей части, рыбы и масел. Естественно возникало стремление расширить разнообразие постного стола за счёт большего использования растительных продуктов — зерновых, овощных культур, грибов, лесных ягод и трав. Известно, что овощи (капусту, редьку, репу, горох, огурцы)

готовили и употребляли по отдельности друг от друга, то есть никогда не смешивали, поэтому салаты никогда не были свойственны классической русской кухне.

На большом отрезке развития русской национальной кухни процесс приготовления пищи сводился к варке или к выпеканию продуктов в русской печи, причем эти операции велись обязательно раздельно. То, что было предназначено для варки, отваривали с начала и до конца, то, что было предназначено для печения, только пекли. Таким образом, народная русская кухня не знала, что такое комбинированная или даже разная, совмещенная или двойная тепловая обработка. Тепловая обработка пищи заключалась в нагреве теплом русской печи. Сильном или слабом, трех степеней

— «до хлебов», «после хлебов», «на вольном духу», — но всегда бесконтактном с огнем и либо с постоянной держащейся на одном уровне температурой, либо с падающей, убывающей температурой, когда печь постепенно остывала, но никогда не с возрастающей температурой, как при наплитном приготовлении (Приложение 3).

Оттого и кушанья получались всегда даже не отваренными, а скорее томлеными или полутомлеными-полутушеными, отчего приобретали совершенно особый вкус. Недаром многие блюда старинной русской кухни не производят должного впечатления, когда их готовят в иных температурных условиях.

- Развитие русской национальной кухни

В этот период продолжается разнообразие в постном и скоромном столах. Резко обозначаются различия кухонь разных сословий: кухня простого народа начинает упрощаться, кухня знати становится всё более изысканной. Заимствуется ряд блюд и кулинарных приёмов, преимущественно из восточной кухни. Широко идёт в употребление среди дворянства и знати верчёное и жареное мясо, мясо домашней и дикой птицы. Говядина в большей степени используется для приготовления солонины и для отваривания, свинина (употребляется мясо, а не сало) — для приготовления ветчины для длительного хранения, молочная поросятина идёт на жарку или для тушения, баранина — также на жарку и тушение, мясо птиц — на жарку.

Русская кухня XVII—XVIII вековОкончательно складываются все основные виды супов. Появляются такие новые супы как рассольники, солянки, кальи, похмелки. Сильное влияние оказывает восточная, в частности, татарская кухня, что связано с присоединением Казанского, Астраханского ханств, Башкирии, Сибири. Появляются блюда из пресного теста —

лапша, пельмени. Завозится чай. Разнообразие коснулось и сладкого стола: коврижки, цукаты, варенья. Во второй половине XVII века на Руси появляется тростниковый сахар, из которого готовились всевозможные леденцы и заедки к чаю. Отсечено появление лимонов, которые также употреблялись с чаем.

Характерно для этого периода стремление к украшательству блюд. Употребление пищи у бояр превращается в особый ритуал. Некоторые обеды могли длиться и по 8 часов с десятков перемен блюд, каждая из которых состояла примерно из двадцати сортов одноимённых блюд ( Приложение 4).

По-прежнему не используется смешивание продуктов, измельчение или измалывание, в противоположность европейской кухне, в частности, немецкой, французской, где характерными блюдами были рулеты, паштеты. То же самое касалось и начинок пирогов: например, рыба не измельчалась, а пластовалась. Такая особенность сохранялась вплоть до XVIII века.

Русская кухня XVIII—XIX вековСущественные изменения произошли в отечественной кулинарной традиции в XVII веке.

Именно на этом этапе русской истории закончилось разделение национальной кухни на простонародную, в полной мере сохраняющую традиционные и привычные блюда и продукты; и кухню столичного дворянства, в которой большинство кушаний были заимствованы из кухонь европейских.

Здесь стоит уточнить, что разделение это было не классовым: основная часть поместного дворянства знала о бламанже и консоме понаслышке или по популярным тогда переводным поваренным книгам.

Известные нам из художественной литературы, выписанные в русскую глубинку из Парижа и Марселя повара были, в масштабах России, редки. Ведь в 1795 году численность русского дворянства составляла свыше 362 тысяч человек, на каждую семью французских поваров просто бы не хватило. Да и сами помещики, в большинстве своём, не желали менять привычный рацион — здоровую и сытную русскую пищу на сомнительные в смысле сытности и пользы устрицы и лягушачьи лапки. Здесь можно вспомнить и гоголевского Собакевича, с его нелестными рассуждениями о французской кухне и семью Лариных, которым и русские блины и квас потребны были, как воздух.

Сопротивление иноземным гастрономическим влияниям было очень серьезным не только в провинции, уже в восемнадцатом веке в защиту подлинной

национальной кулинарии выступали такие блистательные русские умы, как Сумароков, Суворов, Ломоносов.

Сумароков, к примеру, недоумевал по поводу переименования похлёбки в суп

— замечание не только лингвистическое, но и имеющее несомненное кулинарное значение, т.к. технологии приготовления французских супов и русских похлебок существенно отличаются.

Здесь уместно вспомнить Хлестакова, поражающего воображение провинциальных чиновников идиотской выдумкой про прибывший на пароходе из Парижа суп. Сказал бы он этакое про похлёбку — вмиг был бы осмеян… Тем не менее модное словечко утвердилось в русском языке, объединив в одно безликое определение самые разные традиционные русские кушанья — от квасной тюри до тройной ухи. Это неразумное заимствование отозвалось нам уже в советские времена, когда в общепитовской традиции утвердилось «первое блюдо» — суп, обязательный перед

«вторым» — с четко определенными стандартами приготовления и подачи. Так мы потеряли тюри и кальи, ботвиньи с обязательной рыбой, овощные и крупяные похлебки, не входящие в установленный Минпищепромом стандарт «супов».

В этом отношении любопытно сравнить две поваренные книги, написанные с разницей в семьдесят лет — Николая Яценкова и Елены Молоховец. В первой книге, вышедшей в 1790 году — почти три десятка рецептов похлёбок и ни одного супа. В вышедшей уже в середине следующего века книге Молоховец слово «похлебка» начисто позабыта, зато упомянуто с полсотни «супов», многие из которых — калька с

«похлебок» у Яценкова.

Такая же история произошла и с традиционным русским сыром (именно сыром

— формовым, плотным и ноздреватым, а вовсе не творогом), который упоминается в многочисленных источниках с четырнадцатого века. Нежелание большой части столичного дворянства есть традиционный национальный продукт, и дороговизна модного тогда европейского сыра позволили Верещагину основать свои сыроваренные заводы, производящие вполне удачные имитации швейцарских и французских сортов. Деяние само по себе вполне похвальное, но появившееся массовое производство разорило тысячи мелких сыроварен, в которых поколениями сыроваров готовился исчезнувший ныне русский сыр. Ведь еще в упомянутой книге Молоховец имеется три рецепта «домашнего» сыра, существенно отличающегося от соседствующего с ними

«швейцарского».

Русская кухня второй половины XIX векаИменно с середины XIX века начинается серьезный разворот гастрономических интересов в сторону национальных традиций. Возникает совершенно уникальная трактирная кухня, ориентированная на самый широкий круг обывателей — от ямщиков до богатых купцов и чиновников. (Приложение 5). В основе её — традиционная русская кулинария, здесь уже не стесняются ни каш, ни щей, ни расстегаев, ни кулебяк. Блюда готовятся в больших трактирных печах, в принципе своём не отличающихся от домашних русских печей.

Даже городская интеллигенция открыто заявляет о своих гастрономических пристрастиях. Находящийся на пике популярности поэт-либерал, удачливый издатель и игрок Некрасов пишет, в чем именно он видит смысл жизни:

В пирогах, в ухе стерляжьей, В щах, в гусином потрохе,

В няне, в тыковнике, в каше И в бараньей требухе…

После реформ Александра II и фактического лишения дворянства непререкаемого общественного авторитета — незамутненное офранцуживанием и онемечиванием русское купечество начинает диктовать кулинарную моду. Крестьянские корни, традиционное воспитание и генетическая память определяют кулинарный репертуар в русских домах и трактирах. Этот частичный возврат к истинно-национальным ценностям приходится на особый период отечественной истории.

Экономический подъем Империи, стремительное развитие промышленности и сельского хозяйства, финансовая, военная и политическая мощь Государства Российского поднимают и национальную гордость подданных. Русский человек, независимо от социальной принадлежности, не стесняется быть русским, мало того — он хочет быть русским во всём.

Европейская мода остается, но приоритеты уже иные. Мы становимся самобытными и самодостаточными по убеждению, а не по необходимости. Нам нет нужды оглядываться на иноземцев, мы осознаем своё историческое, культурное и духовное величие. Когда русский Царь удит рыбу, Европа может подождать.

Возникает даже некоторый перебор, нувориши XIX-го века отчасти ориентируются в выборе кушаний не на очевидную кулинарную логику, а на стоимость блюда. Замечательный русский ученый-ихтиолог, издатель и кулинар Леонид Павлович Сабанеев с сарказмом пишет об ухе из одних стерлядей, подаваемой на нижегородской

ярмарке. До сих пор стерлядь входила в состав двойной или тройной ухи, её клали кусочками в уже готовый бульон, ибо, несмотря на свою дороговизну — вкусного навара эта замечательная рыба не даёт.

В России в этот период приезжает ряд французских поваров (Приложение 6). Первым значительно реформировавшим русскую кухню был повар Мари-Антуан Карем. Эта реформа коснулась в первую очередь порядка подачи блюд к столу. Произошло возвращение от французской подачи, когда все блюда выставлялись одновременно, к исконно русской, посменной подаче. Вместе с тем было сокращено число перемен до 4-5 раз. Также была введено чередование лёгкой и тяжёлой пищи. Мясо животных и птиц уже не подавали целиком, а предварительно нарезали. Отказались и от сохранявшейся в силу традиций мучной подболтки супов. Был введён безопарный способ приготовления теста на прессованных дрожжах, что позволило существенно сократить время на подготовку теста с 12 часов до 2. Немецкий стиль подачи закусок (бутерброды) сменил французский, когда они подавались на особом блюде с красивым оформлением закусок. Русской кухни было привито смешивание продуктов, точные дозировки в рецептах, в результате чего на столах появились салаты, винегреты, гарниры. В конце XIX века русская печь и готовка в горшочках и чугунках уступает своё место плите и кастрюлям.

Русская кухня XX и XXI векаС ХХ века в широкое употребление входит белый хлеб и другие изделия из пшеничной муки — вермишель, макароны. Ранее белый хлеб (который в некоторых районах называли булкой) считался праздничной едой.

Исторический маятник, однако, качнулся в обратную сторону слишком быстро. Антинациональная гниль, пришедшая извне и получившая в самой России горячую поддержку от коварного и жестокого внутреннего врага — начала последовательно уничтожать всё то, что делало русских русскими. В том числе и нашу национальную кухню.

От нас, нынешних, зависит — спасем ли мы её, или дождемся той точки невозврата, когда уже будет невозможно разобраться, что такое настоящие русские щи, солянки, кулебяки, а на кулинарных диспутах будут обсуждать, с чем лучше готовить окрошку — с пепси или кока-колой.

Таким образом, можно сделать вывод, что история русской национальной кухни уходит в глубокую древность. Она складывалась и развивалась на протяжении многих веков, но, к сожалению, в настоящее время забыты и утеряны многие русские народные традиции и обычаи.

Глава 2.

Русские кулинарные традиции

- Домашняя кулинария

Ещё в начале века понятие о домашней кулинарии у русских людей было гораздо шире, чем теперь: оно включало и выпечку хлеба, и варку пива и квасов, и приготовление сыров, уксуса, варенья, пастил, и производство колбас, и копчение мясопродуктов и рыбы. Кухня в доме была хорошо оборудована: русская печь, котлы, сковороды, горшки медные и гончарные, таганы, решетки для жарки над огнем, чумички, железные терки, ступки, сита и решета, маленькие ситечки для процеживания напитков. Довольно разнообразной была и столовая посуда (Приложение 7,8). При подаче на стол обязательно следовало посмотреть, чтобы « то судно чисто было бы, в чём подают, и дно протёрто», «а ество и питьё чисто без плесени и без пригарины». Когда ставили еду на стол, не разрешалось кашлять, сморкаться, плевать. Поварам и всем работающим на кухне предписывалось надевать чистое платье. Посуду рекомендовалось хранить перевёрнутой или накрытой. Верхом бестактности считалось говорить за столом «се гнило, или, кисло, или пресно, солоно, и горько, затхло,

переварено, или какую хулу ни возлагати».

- Русское гостеприимство

Гостеприимство русских известно издавна (Приложение 9).

Что касается еды, то и сегодня человек, пришедший в дом, неожиданно заставший семью за едой, будет непременно усажен за стол вместе со всеми.

Торжественные приёмы и пиры в честь приёма иностранных гостей устраивались с особой широтой и размахом, они признаны были продемонстрировать не только материальные возможности хозяев, но и широту и гостеприимство русской души.

Праздничный пир был существенной частью жизненного уклада зажиточного горожанина XVII века. Готовиться к нему начинали задолго до торжественного дня – тщательнейшим образом вычищались, прибирались весь дом и двор, к приходу гостей всё должно было блестеть.

Из сундуков извлекались парадные скатерти, посуда, полотенца.

За всем этим, как и за закупкой и приготовлением праздничной снеди, следила

хозяйка.

Хозяин занимался приглашением на пир гостей.

Причём, в зависимости от важности гостя, хозяин либо ездил приглашать его лично, либо посылал с приглашением слугу.

Сам церемониал пира выглядел следующим образом: к собравшимся в парадной комнате гостям выходила нарядно одетая хозяйка и приветствовала их, кланяясь в пояс.

Гости отвечали ей земным поклоном.

После чего наступала очередь обряда целования: хозяин предлагал гостям почтить хозяйку поцелуем.

Каждый гость подходил к хозяйке и целовал её, держа руки за спиной, затем снова кланялся ей и принимал из её рук чарку водки.

Когда хозяйка направлялась к особому женскому столу, это служило сигналом для всех рассаживаться и приступать к угощению.

Стол в доме располагался, как правило, стационарно, в «красном углу», то есть под иконами, возле неподвижно приделанных к стене лавок, сидеть на которых, кстати, считалось более почётном, чем на приставных.

Порядок подачи блюд за богатым праздничным столом, состоящий из 6—8 перемен, окончательно сложился во второй половине XVIII в. Однако в каждую перемену стали подавать одно блюдо. Этот порядок сохранялся до 60—70-х годов XIX в.:

горячее (щи, похлебка, уха);

холодное (окрошка, ботвинья, студень, заливная рыба, солонина);

жаркое (мясо, птица);

тельное (отварная или обжаренная горячая рыба);

пироги (несладкие), кулебяка;

каша (иногда подавали со щами);

пирожное (сладкие пироги, пирожки);

заедки.

Собственно трапеза начиналась с того, что хозяин отрезал и подавал каждому гостю ломоть хлеба с солью, что символизировало гостеприимство и хлебосольство этого дома.

В знак особого уважения и приязни к кому-нибудь из гостей хозяин мог сам положить какого-либо кушанья с особой тарелки, специально ставившейся с ним рядом, и, при помощи слуги, послать почётному гостю особо.

- Порядок приёма пищи

В сельской местности в Центральной и Северной России были приняты четыре поры еды (выти), в летнюю, рабочую пору — пять:

завтрак (перехватка)

полдник

обед

ужин

паужин

В Южной России также ели 5 раз за сутки, но выти имели иное название:

снедь — с 6 до 7 ч.

обед — с 11 до 12 ч.

полдник — с 14 до 15 ч.

подвечёрка — с 18 до 19 ч.

вечерянье — с 22 до 23 ч.

В городах же, особенно в промышленности, ели всего три раза в день: завтрак, обед и ужин. Вскоре обед на работе стал заменять полдник — перекус холодной едой. Позже обедом стали называть любой приём пищи с горячим, независимо от времени суток.

- Царские пиры

Мы достаточно подробно осведомлены о праздничном и повседневном столе царя и бояр, потому что на эту тему сохранилось немало воспитаний современников, различных служебных записей, расходных книг и тому подобных документах.

На пирах в царских и богатых боярских дворцах количество кушаний доходило до ста, а в особых случаях могло доходить до пяти сот.

При чём на стол они ставились поочередно, по одному, а драгоценные золотые и серебряные блюда с остальными кушаньями держали в руках стоявшие вокруг стола слуги.

Вот как описывает царский пир А. Н. Толстой в "Князе Серебряном"; "...Множество слуг, в бархатных кафтанах фиалкового цвета, с золотым шитьем, стали перед государем, поклонились ему в пояс и по два в ряд отправились за кушаньем. Вскоре они возвратились, неся сотни две жареных лебедей на золотых блюдах. Этим начался обед... Когда съели лебедей, слуги вышли и возвратились с тремя сотнями

жареных павлинов, которых распущенные хвосты качались над каждым блюдом, в виде опахала. За павлинами следовали кулебяки, курники, пироги с мясом и с сыром, блины всех возможных родов, кривые пирожки и оладьи. Пока гости кушали, слуги разносили ковши и кубки с медами и квасами: вишневым, можжевеловым и черемуховым ...Обед продолжался ...На столы поставили сперва разные студни; потом журавлей с пряным зельем, рассольных петухов с имбирем, бескостных куриц и уток с огурцами. Потом принесли разные похлебки и трех родов уху: курячью белую, курячью черную и курячью шафранную. За ухою подали рябчиков со сливами, гусей со пшеном и тетерок с шафраном.

Тут наступил прогул, в продолжение которого разносили гостям квасы и меды, смородинный, княжий и боярский... Уже более четырех часов продолжалось веселье, а стол был только во полустоле. Отличилися в этот день царские повара. Никогда так не удавались им лимонные кальи, верченые почки и караси с бараниной. Особенное удивление возбуждали исполинские рыбы... присланные в Слободу из Соловецкого монастыря. Их привезли живых, в огромных бочках... Рыбы эти едва умещались на серебряных и золотых тазах, которые вносили... несколько человек разом. Затейливое искусство поваров высказалось тут в полном блеске. Осетры и шевриги были так надрезаны, так посажены на блюда, что походили на петухов с простертыми крыльями, на крылатых змиев с разверстыми пастями.

Хороши и вкусны были также зайцы в лапше, и гости как уже ни нагрузились, но не пропустили ни перепелов с чесночною подливкой, ни жаворонков с луком и шафраном. Но вот, по знаку стольников, убрали со столов соль, перец и уксус и сняли все мясные и рыбные яства. Слуги вышли по два в ряд и возвратились в новом убранстве... Они внесли в палату сахарный кремль, в пять пудов весу, и поставили его на царский стол. Кремль этот был вылит очень искусно. Зубчатые стены и башни, и даже пешие и конные люди, были тщательно отделаны. Подобные кремли, но только поменьше, пуда в три, не более, украсили другие столы. Вслед за кремлями внесли около сотни золоченых и крашеных деревьев, на которых вместо плодов висели пряники, коврижки и сладкие пирожки. В то же время явились на столах львы, орлы и всякие птицы, литые из сахара. Между городами и птицами возвышались груды яблок, ягод и волошских орехов. Но плодов никто уже не трогал, все были сыты" ( Приложение 10).

Крестьянский пир

Попировать любили не только члены общества.

Представители всех слоёв населения считали обязательными собираться за пиршественным столом по поводу всех важных событий в жизни: свадьба, крестины, именины, встреча, проводы, поминки, народные церковные праздники…

Конечно же, именно эта традиция дошла до наших дней, ничуть не изменившись (Приложение 11).

- Питейные традиции на Руси

Русские питейные традиции, во многом не утраченные и сейчас, имеют древние корни.

Во многих домах, например, сегодня, как и несколько веков назад, отказаться от еды и выпивки означает обидеть хозяев.

Так же жива традиция не мелкими глотками, а залпом, сразу.

Правда, теперь гость к концу застолья не должен напиваться пьяным, как того требовали приличия во времена боярской Руси, когда это считалось обязательным, и не напившийся гость должен был таковым хотя бы притвориться.

Хотя быстрое опьянение в гостях считалось, наоборот, недостойным.

Итак, мы видим, что русские кулинарные традиции имеют древние корни, они очень самобытны и разнообразны.

Глава 3.

Традиционная русская кухня

- Блюда русской национальной кухни

Закуски начали выделяться в самостоятельный раздел кулинарии в эпоху петровских реформ под влиянием западноевропейских кулинарных традиций и культивировались состоятельной частью общества.

В качестве закусок на русском столе появляются неизвестные ранее на Руси голландские и французские сыры, немецкие бутерброды, различные традиционные для

европейского стола салаты, а также к этой группе присоединяются привычные русские солонина и буженина, соленья и студни, рыбные деликатесы – икра, балык, соленые белая и красная рыба.

европейского стола салаты, а также к этой группе присоединяются привычные русские солонина и буженина, соленья и студни, рыбные деликатесы – икра, балык, соленые белая и красная рыба.

Для холодных и горячих закусок принято было сервировать отдельные столы, на них же ставились и алкогольные напитки.

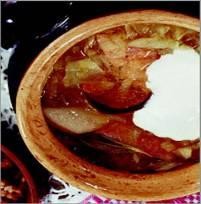

Фото 1. Русская закуска

Закуски принято было употреблять перед основным обедом, их пикантный острый или солёный вкус должен был возбуждать аппетит перед едой, поэтому закуски не должны были быть особенно сытными.

По старинной Руссой традиции приём водки необходимо было сопроводить небольшой порцией еды, чтобы отбить её горький вкус, «закусить» (фото 1). От этого, собственно, и получила своё название эта группа блюд, легко прижившаяся на русской почве и ставшая непременной частью русского стола.

Супы  Супы – лицо русской кухни, их известно очень много, и они являются одной из древнейших разновидностей блюд в нашей кулинарной традиции (фото2).

Супы – лицо русской кухни, их известно очень много, и они являются одной из древнейших разновидностей блюд в нашей кулинарной традиции (фото2).

Хотя само слово «суп» европейского происхождения, оно с легкостью прижилось в русском языке, появившись в нём в эпоху Петра I вместе с другими новшествами. До тех пор на Руси то, что мы называем супом, называлось здесь похлебкой, хлебовом, ухой, юшкой, некоторые супы имели имена собственные – щи, ботвинья и другие.

Фото 2. Суп русского стола

Даже сейчас мы не называем супом борщ, щи, окрошку, а пользуемся для этого их собственными именами.

Коренное отличие русских супов от европейских в том, что европейские имеют однородную пюреобразную консистенцию, а русские состоят из жидкой части и гущи. Это относится к супам холодным и горячим.

Трудно перечислить все продукты, из которых готовят супы в России: это все без исключения овощи, мясные продукты, птица, рыба, картофель, грибы, лапша, крупяные изделия, бобовые и многое другое. Жидкую составляющую русских супов составляют бульоны из мяса, птицы или рыбы, овощные и грибные отвары, простокваша, квас…

К холодным супам относятся окрошки, холодники, ботвиньи, их употребляют в жаркое время года. Ассортимент горячих супов в русской кухне гораздо шире, что вполне естественно в условиях нашего сурового климата. К ним относятся щи, борщи, уха, рассольники, солянки, различные молочные и крупяные супы, причем за каждым из этих наименований стоит целый ряд родственных друг другу блюд.

Различные супы варились в постные и скромные дни: в постные, соответственно, готовились супы на овощной, грибной или рыбной основе, которые

заправлялись постным (льняным, конопляным или подсолнечным) маслом, а в скромные дни основу супов составляли мясные бульоны, а в качестве заправки суп мог быть сдобрен молоком или сметаной.

Кулеш – очень древнее блюдо, представляющее собой густую похлёбку из пшена на мясном бульоне или воде с добавлением сала.

Мясная пища никогда не была у русских особенно обильной, поскольку животноводство никогда не было сильно развитой отраслью российского хозяйства, а также имели значения церковные ограничения, связанные с соблюдением постов. Тем не менее, в России сложились зоны традиционного предпочтения тех или иных видов мяса. Так, на юге и западе России ели в основном свинину. Говядину употребляли везде, но в незначительных количествах, за исключением северных областей, где её роль в питании была более значительной. На Урале, в Сибири и на Кавказе чаще всего употреблялась баранина. Только в Зауралье, где мясное животноводство было развито сильнее, доля мясной пищи в рационе была более значительной. Домашнюю птицу – уток, гусей, и, в особенности, кур разводили повсеместно.

Блюда из птицы считались праздничными.

В потреблении в пищу мяса и птицы в России чётко прослеживалась сезонность. Она была связана как с целеобразностью забоя скотины и птицы в холодное время года, когда естественных кормов для них не оставалось, зато создавались благоприятные условия для хранения мяса в замороженном виде, так и с упоминавшимися уже ограничениями в пище во время православных постов.

Существовали и другие способы хранения и заготовки мяса впрок – соление, копчение, изготовление солонины в бочках, вяление.

Обычно мясо употребляли в пищу варенным, популярны были также блюда из тушеного мяса с капустой или крупами. Внутренности животных и птицы тоже употреблялись в пищу.

Очень ценным продуктом считалось животное мясо. Нутряное сало вытапливалось и хранилось в горшках, на нем готовили, им сдабривали каши и супы, некоторые виды нутряного сала использовались, да и сейчас используются даже в лечебных целях. Внешние слои сала животных солились сухим и мокрым способом, их хранили, обтяну животными кишками или сложив в короба. Такое сало нарезали ломтями, жарили и употребляли с кашей, с хлебом, с картошкой, однако это было не повседневной, а скорее праздничной пищей.

В южных областях традиционно готовили колбасу, используя в качестве оболочки животные кишки, а начинку сдабривали пряностями, крупами и другими добавками.

Достаточно долго, в некоторых областях до начала XVII века, сохранился запрет на употребление в пищу мяса молодых животных (телят, ягнят) – пережиток её языческих верований.

В лесных местностях России недостаток мяса в рационе восполнялся добыванием дичи на охоте. Употреблялась в пищу пернатая дичь – перепела, тетерева, рябчики и т.п., а также зайчатина, крольчатина, мясо медведя, кабана, лося (фото 3).

Некоторые группы населения, например, старообрядцы, которые придерживались особенно строгих норм в вопросах питания, не ели медвежатину, зайчатину, мясо лебедей и голубей в связи с религиозными запретами.

Некоторые группы населения, например, старообрядцы, которые придерживались особенно строгих норм в вопросах питания, не ели медвежатину, зайчатину, мясо лебедей и голубей в связи с религиозными запретами.

В дворянской среде, напротив, охотничья дичь считалась деликатесом.

Фото 3. Приготовление мясного блюда

Подать к столу гостям собственноручно добытую дичь считалось предметом особой гордости.

Блюда из рыбыРусский стол всегда был очень богат рыбными блюдами, рыба была пресноводной, она добывалась в реках и озерах, на берегах которых славянские племена, как и все другие народы, любили основывать свои поселения. С морской рыбой Россия познакомилась только при Петре I, став морской державой.

Широкая популярность рыбных блюд объясняется еще и обилием постов в православной церкви, когда нельзя было употреблять в пищу ни мясо, ни яйца, ни молочные продукты.

Рыба же считалась пищей "полупостной" и ее не полагалось есть только в самые строгие периоды постов. Именно тогда в России начали в больших количествах солить рыбу и появились традиционные рыбные продукты, в том числе и солёная икра. В том же Домострое, поражает разнообразие перечисленных там видов соленой рыбы и способов посола:

стерляди живопросольные;

осетрина просольная;

лещи рассольные;

стерляди вислые;

осетрина косячная;

белужина ветряная в рассоле;

сиги в рассоле под зваром;

стерляди бочечные;

схабы белужьи;

тегли осетровые;

И ещё — просто «просольное»…

Рыбы на Руси всегда было много. Очень много. Продвижение русских на Восток и в дельту Волги сделало доступность самой разнообразной рыбы просто немыслимой в представлении любого «среднеевропейца» того времени. Стоила самая дорогая рыба еще в шестнадцатом — семнадцатом веке дешевле хлеба.

Есть свидетельства того, что в неурожайные годы сибирские крестьяне пекли хлеб с добавкой сушёной осетровой икры, как наиболее доступного суррогата.

Главная рыба в кулинарном репертуаре русских — красная, то есть пять видов осетровых — осётр, севрюга, белуга, шип и стерлядь. Именно она, вплоть до конца девятнадцатого века, в разварном, запеченном или солёном виде, была основным русским рыбным блюдом. Кроме того — в число исключительно русских национальных блюд входила свежепосоленная белорыбица, беломорская сельдь, караси и окуни, запечённые в сметане, двойная и тройная уха, калья, ботвинья и, конечно, малосольная сёмга. Ибо подлинная сёмга — продукт русский.

Во все времена именно русская сёмга считалась лучшим из всех лососей, она и в самом деле имеет самое нежное и вкусное мясо. Ловят её по сей день в реках, которые перечисляет в статье о сёмге Владимир Иванович Даль: Порог, Умба, Варзуга, Поной, Сухая, Мезень, Печора. Именно поэтому нынешнее торговое название

«норвежская сёмга» можно считать неграмотным и некорректным.

Характерны были следующие способы приготовления рыбы в России: паровая, варёная, жареная, тушёная, тельная (без костей), чинёная (с начинкой из каши или грибов), заливная, солёная, вяленая, сушёная. В Печорском и Пермском краях традиционно делали кислую рыбу (квасили), в Западной Сибири употребляли в сыром виде, мороженую (строганина). С начала XX века рыбу вдобавок стали коптить.

Большая часть территории России была когда-то покрыта лесами, в которых росли разные виды съедобных грибов, обязательно входивших в рацион каждой российской семьи, особенно во время длительных постов или нередких неурожайных годов. Поэтому наши предки научились различным способам заготовки грибов впрок и приготовления из них разнообразных и вкусных блюд, от супов до пирогов.

Блюда из овощейВ свое время наиболее распространенными овощами на Руси были капуста, репа и брюква, морковь, огурцы, лук, чеснок, хрен, редька. Теперь многие из них, такие, как репа и брюква, вытеснены с нашего стола картофелем, который стал поистине "вторым хлебом", их выращивание и употребление в пищу заметно сократилось. Помимо картофеля на русском столе появились и другие неизвестные ранее овощи, например помидоры. Прежде чем окончательно закрепиться на российском столе, помидор претерпел много несправедливых гонений. Всего два века назад его считали ядовитым, ему приписывали различные вредные свойства и разводили исключительно в декоративных целях. Однако позже, когда все наветы остались позади, помидор занял достойное место на нашем столе, а соленья и маринады из него стали одной из любимых русских закусок. Также полюбились россиянам и сравнительно новые на нашем столе овощи - тыква, кабачки, баклажаны, перцы.

Отдельно нужно сказать об употреблении постного масла, которое было дешевле животных жиров и составляло важную часть русского рациона еще и потому, что его можно было есть во время постов. В северных областях употреблялось, как правило, масло льняное, к югу от Москвы – конопляное (фото 4).

Отдельно нужно сказать об употреблении постного масла, которое было дешевле животных жиров и составляло важную часть русского рациона еще и потому, что его можно было есть во время постов. В северных областях употреблялось, как правило, масло льняное, к югу от Москвы – конопляное (фото 4).

Фото 4. Постное масло

С середины XIX века эти сорта постного масла практически вытеснило

масло подсолнечное, которое и сейчас является у нас наиболее распространенным.

В качестве деликатесных ароматических добавок использовались маковое, горчичное, тыквенное масла. Лук, чеснок и хрен были любимыми русскими приправами, а лук, кроме того, мог быть и самостоятельным блюдом - толченый лук с квасом, например, обыкновенный завтрак в бедной крестьянской семье. Кроме того, использовались и привозные пряности - корица, шафран, миндаль, причем в домах более зажиточных они употреблялись регулярно, в домах же более бедных только в особых случаях, например, при приготовлении пасхального угощения. Широко употреблялась зелень петрушки и укропа, а также дикорастущая зелень - щавель, сныть, крапива, лебеда, которые служили существенным подспорьем в голодное весеннее время, когда запасы старого урожая заканчивались, а новые еще не

успевали вырасти.

Сладкие блюдаВ русской кулинарной традиции сладкое принято было подавать в последнюю очередь, в конце обеда.

Поскольку сахар появился в России сравнительно недавно, основой всех старинных сладких блюд являлся мед, который придавал им не только сладкий вкус, но и великолепный цвет и аромат. Да и сам мед - это отличное самостоятельное сладкое блюдо, не только вкусное, но еще и очень полезное, о чем знали уже наши далекие предки.

С началом производства сахара он становится основой сладких блюд на русском столе.

В наше время к исконно русским сладким блюдам, каковыми являются кисели и творожные массы, добавились желе, муссы и другие привнесенные из зарубежных кухонь десерты.

Выпечка

Фото 5. Русский пирог Фото 6. Пирожки

Ещё одна особенность нашей национальной кухни — огромное разнообразие выпечных изделий. Русская печь, стоящая в каждом доме и топившаяся на протяжении всего года — давала возможность ежедневно выпекать не только ржаной хлеб, но и неповторимые русские пироги, пирожки, кулебяки, расстегаи, сочни, караваи, курники, ватрушки, сгибни, шаньги (фото 5, 6).

Ржаной (чёрный) хлеб

Ржаной (чёрный) хлеб Одно из отличительных особенностей русской кухни - широкое использование ржаного (чёрного) хлеба. Он появился в России в IX веке, раньше пшеничного хлеба, и сразу же завоевал популярность (фото 7).

Фото 7. Русский хлеб

В отличие от Западной Европы, где вытеснение чёрного хлеба пшеницей произошло ещё в XVII столетии, ржаной хлеб никогда не уходил со столов и оставался полноценной частью рациона.

Мучные изделия БлиныВ языческие времена блины на Руси были ритуальной пищей, которую готовили в честь прихода весны. Круглый румяный блин очень напоминает солнышко и не случайно, что с принятием христианства блины продолжают олицетворять собой проводы зимы - знаменитую русскую масленицу. Это любимое русскими блюдо ничуть не утратило своей популярности и в наши дни, его едят довольно часто, не задумываясь ни об его ритуальном значении, ни о

количестве содержащихся в нем калорий.

Фото 8. Блины Фото 9. Блинчики

Сейчас блины часто готовят, используя в качестве разрыхлителя соду, но это веяния самого последнего времени, а настоящие русские блины пеклись из кислого, то есть дрожжевого теста. Для их приготовления использовались различные виды муки - гречневая, овсяная, ячменная и другие, но самыми популярными были блины из муки пшеничной. К блинам хорошо подать растопленное сливочное масло, сметану, соленую или копченую рыбу, варенье, мед, маслины, икру и многое другое, в зависимости от фантазии и возможностей хозяйки (фото 8,9).

Молочные продуктыНельзя говорить о русской кухне, не упомянув и молочные продукты. Такие традиционные прдукты, как русский творог — практически неизвестный в Западной Европе и на Востоке. Варенец, топлёное молоко — исключительно отечественные кушанья, неизвестные более нигде.

Фото 10. Молоко

С самых древних времён в России был известен твёрдый сыр, который упоминается ещё в новгородских грамотах, а в шестнадцатом веке был обязательным блюдом на свадебном столе.

Блюда из яиц и творогаВсе народы, в том числе и русский, всегда ценили куриные яйца за их питательные свойства и быстроту приготовления.

Однако в традиционном крестьянском быту яичница не была таким повседневным блюдам, каковым является сейчас, хотя иногда готовили и глазунью, и яичницу с молоком, и драчену (запекая растертые яйца с добавлением сахара и муки).

В основном яйца использовались как компонент начинки для пирогов, как добавка к некоторым блюдам, употреблялись для заправки некоторых супов.

Иногда ели вареные и запеченные яйца.

Творог известен на Руси с незапамятных времен и назывался раньше сыром, поэтому и сейчас многие блюда, в состав которых он входит, называются сырными, например сырники - оладьи из творога.

Как правило, в русской кухне творог для приготовления различных кушаний и начинок смешивался с такими продуктами, как мука, яйца, овощи.

НапиткиИстория русских напитков своими корнями уходит в седую старину.

Березовый сок, рассолы, морсы, пиво, квасы, меды, лесные чаи - путь их к нашему современному столу исчисляется многими столетиями. Все они не похожи друг на

друга и имеют разное назначение.

Одни обладают согревающим действием (пряные чаи, меды, сбитни) и поэтому употреблялись преимущественно зимой, другие оказывают прекрасное

прохладительное тонизирующее воздействие (березовый сок, квасы, морсы, снова чаи) и как нельзя кстати в жаркий день, третьи используются так, как используются все

алкогольные напитки (пиво, водка, настойки, наливки), четвертые используются исключительно как средства, помогающие перенести тяготы неумеренного употребления водки (огуречный и капустные рассолы).

Однако есть в русских напитках и общая черта: всегда только натуральное сырье и высокая питательная ценность.

Основу одних напитков составляют хлеб и мука, других ягодные и плодовые соки, третьих - мед.

Вот те из них, что упомянуты всё в том же Домострое:

пиво ячное;

пиво овсяное;

пиво ржаное;

пиво мартовское;

пиво сыченое;

мед обарной;

мед паточный;

мед боярский;

мед ягодный;

квас яблочный;

квас щавный;

морс брусничный;

морс вишневый;

вода брусничная;

брага;

кислые щи;

рассолы ставленые;

вода — брусничная, смородиновая, рябинная, вишневая, земляничная.

Чай был впервые привезен из Китая в подарок государю Московскому Михаилу Федоровичу в 1638 году, а по-настоящему стал входить в русский быт только в начале XVIII века,- но сейчас очень трудно представить себе жизнь любой российской семьи, меню любого заведения общественного питания без этого напитка. Ритуал чаепития в России стал столь же повсеместно распространенным и любимым всеми сословиями, как и на родине чая. Сцены чаепития с традиционным самоваром нашли отражение в литературных произведениях, творчестве многих русских художников и изделиях народного декоративного искусства.

Сбитни, квасыСбитни и квасы относятся к старинным русским напиткам, известным еще со времен "Домостроя". Ими торговали повсеместно: на улицах и площадях, в трактирах и закусочных, на базарах и ярмарках. Они варились также и в крестьянских избах, домах мещан и купцов, дворянских и боярских усадьбах (особенно до XIX века Сбитень - это пряный согревающий напиток. Он может быть как безалкогольным, так и с добавлением вина (иностранцы называли его "русским глинтвейном"). Рецептов квасов существовало множество. Их можно разбить на две основные группы: квасы, приготовленные на основе ржаной муки, солода и пшеничной или гречневой муки, и квасы, приготовленные на основе опары (хлебные и фруктовые). И если городские хозяйки в настоящее время делают квасы в основном из готового концентрата, то в деревнях еще можно кое-где отведать шипучего кислого кваску, заваренного по рецептам, дошедшим до нас еще от прабабушек. Этот горячий напиток

— отвар нескольких пряностей и пряных трав, подслащенный медом, патокой или сахаром, — известен с начала XV в. Долгое время был русским национальным зимним напитком, в то время как квас — летним.

МёдС самых ранних времён русские активно занимались пчеловодством. Процветало т.н. бортничество - долблёные ульи (борти) устанавливались в лесу на стволах деревьев, как вариант - долбились дуплы в живых деревьях или устанавливались подвязные борти-кузова. Каждый хозяин имел не только собственные борти, но и деревья, на которых ставились индивидуальные знаки. Мёд, заменяющий русским сахар, широко применялся для различных блюд и заготовок. На его основе варили варенья, готовили упоминаемые в Домострое фрукты и ягоды «в меду».

Разбавленный водой мёд назывался сытой. «Сытили», то есть подслащивали сытой, русские ставленные напитки, в том числе и русское пиво. О том, насколько

обычным было применение сыты говорит тот факт, что на территории Московского Кремля находился специальный Сытный Двор.

Именно заготовки на зиму огородных и дикорастущих плодов, ягод и овощей с помощью кисломолочного брожения — одно из главных отличий русской кулинарной традиции.

Самый простой и наиболее древний способ таких заготовок — мочение. Мочили яблоки, клюкву, бруснику, морошку, тёрн, сливы, вишни, груши, рябину, дулю (груша-дичок). Только на территории России был выведен специальный сорт яблок, идеально подходящий для замачивания, а также для приготовления лакомств в русской печи — антоновка или «бель можайская».

По способам заготовки различались мочения в патоке, квасу, солоде, рассоле. Хотя основное отличие мочений от солений или квашений — в небольшой (не более 1- 2 %) концентрации соли, а то и вовсе в её отсутствии.

Фото 11. Русские закуски Фото 12. Русские соления

В шестнадцатом веке соль перестаёт быть на Руси привозной роскошью, всё Прикамье начинает активно заниматься соледобычей. Одни Строгановские заводы к концу семнадцатого века давали в год более двух миллионов пудов соли.

В то время и возникли дошедшие до нас в неизменности лучшие русские закуски — соления и квашения (фото 11,12), которые от мочений отличаются более высокой концентрацией соли (2-3 % в квашениях и до 8 % — в солениях). Доступная соль позволяет надежнее заготавливать на зиму грибы, капусту, репу, свеклу, огурцы.

Пряности  Для русской кухни характерно употребление широкого выбора пряностей. Традиционно выращивались и использовались лук, чеснок, укроп, петрушка, хрен. В X веке уже начали завозить чёрный перец, лавровый лист, гвоздику. В конце XV века появились имбирь, шафран, корица (фото 13). С XVII века в обиход входит соль.

Для русской кухни характерно употребление широкого выбора пряностей. Традиционно выращивались и использовались лук, чеснок, укроп, петрушка, хрен. В X веке уже начали завозить чёрный перец, лавровый лист, гвоздику. В конце XV века появились имбирь, шафран, корица (фото 13). С XVII века в обиход входит соль.

Отрицательно на количество употребляемых в русской кухне пряностей сказалось влияние немецкой кухни.

Фото 13. Пряности

Кроме того многие привозные пряности оставались недоступными для

населения, и их не использовали во время готовки, а ставили непосредственно на стол во время еды, когда каждый желающий мог использовать пряности по собственному вкусу. Это обстоятельство породило ошибочное мнение, что в русской кухне пряности использовались ограниченно.

- Кулинарные рецепты наших предков

Калья - распространенное в XVI-XVII вв. рыбное жидкое первое блюдо.

Впоследствии оно постепенно почти вышло из употребления, а кое-где его

неправильно стали называть рыбным рассольником. Готовят его в основном так же, как и уху, но в бульон для кальи добавляют соленые огурцы, огуречный рассол, лимоны и лимонный сок, либо каждый в отдельности, либо вместе взятые.

Отличительным признаком кальи прежде являлось то, что для нее использовали обычно только жирную рыбу, преимущественно красную, и наряду с рыбой в нее клали икру.

В настоящее время хорошую калью можно приготовить из морской рыбы, традиционно применявшейся на Русском Севере - например, из палтуса, зубатки, достаточно жирных и к тому же хорошо сочетающихся с солено-кислой основой.

В калью, как правило, идет больше пряностей, чем в уху. Калья гуще ухи, бульон в ней острее и плотнее по консистенции, а по количеству его всегда меньше, чем в ухе.

Раньше калья считалась праздничным блюдом.

Калья

Ингредиенты:

1,5 кг рыбы, 1,5-1,75 л воды, 2 соленых огурца, 1 стакан огуречного рассола, 3-4

картофелины, 0,5 лимона, 2 луковицы, 1 лук-порей, 1 петрушка (корень и зелень), 1 морковь, 10 горошин черного перца, 3 лавровых листа, 1 ст. ложка укропа, 5-6 тычинок шафрана, 1 ст. ложка свежего или 1 ч. ложка сухого эстрагона.

Приготовление:

Готовить вначале, как уху: подготовить овощной бульон (см. описание приготовления ухи), затем долить в него отдельно прокипяченный огуречный рассол, добавить нарезанные кубиками соленые огурцы, после чего опустить рыбу, нарезанную крупными кусками.

Варить от 8 до 20 мин в зависимости от сорта рыбы (см. описание приготовления ухи). Заправлять пряностями так же и в том же порядке, как уху.

В заключение положить укроп, часть порея, эстрагон, выдавить сок лимона в уже снятую с огня калью и дать ей настояться.

Фото 14.Ботвинья

Ботвинья — старинное русское кушанье, первое холодное блюдо. Ботвинья (фото 14) со временем почти выместилась другими супами и

похлёбками из-за дороговизны и трудоёмкости в приготовлении.

Одно из самых парадных блюд в классическом русском кулинарном

репертуаре, с обязательным использованием рыбы и (или) раков и хлебного кваса.

Квас долен быть ни сладковатым, ни чрезмерно кислым. квасной основой для ботвиньи выбирают тёмный хлебный квас, смешанный менее чем с третью белого окрошечного кваса. Для остроты и аромата в квас добавляют тёртый хрен и лимонный сок. Помимо свекольной ботвы, в ботвиньях могут присутствовать свежие огурцы, щавель, шпинат, крапива. Нарезанная вместе с молодыми корнеплодами ботва

припускается в небольшом количестве воды и доливается квасом. Туда же добавляется мелко нарезанные огурцы и зелень.

Рыба (осётр, севрюга, лосось или мясо раков, крабов или креветок) в ботвиньи присутствует либо в самом блюде — отдельно отваренная и нарезанная тонкими ломтиками, либо подается отдельно — на тарелочке, с хреном, часто — с кружочками вареных яиц и солеными огурцами. Традиционная русская кухня требует дополнительно поданой тарелки с наколотым льдом, для постоянного подкладывания в ботвинью — она всегда должна быть холодной

В случае, если ботвинья готовится без дорогой рыбы, то она называется неполной.

По характеру суповой части ботвиньи бывают простые и запарные. Запарная отличается от простой тем, что помимо кваса присутствует кислая запарная закваска из муки и квасной гущи.

Ботвинью подают как первое блюдо или как жидкую закуску перед жарким. К ботвинье подают две ложки (для супа и льда) и вилку (для рыбы). Ботвинью едят со ржаным хлебом.

Приготовление:

Приготовление ботвичной массы

Молодую свекольную ботву и корешки свеклы по отдельности припускают до мягкости. Слегка отваривают листья щавеля. Крапиву промываюют, ошпавривают кипятком и откидывают в дуршлаг. Затем зелень режется намелко. Не рекомендуется протирать или пропускать зелень через мясорубку. К нарезанной зелени добавляются мелко нарезанные корешки свеклы и мелко нарезанный зелёный лук, перетёртый с солью и укропом.

Приготовление квасной основы, соединение с ботвичной массой

Цедру лимона растирают с сахаром, добавляют лимонный сок, хрен, горчицу, часть кваса, перемешивают и вливают в посуду со соединёнными предварительно тёмным и белым квасом. Квасная основа соединяется с ботвичной массой. Добавляется нарезанные мелкими кубиками огурец. Получившуюся смесь выдерживают в холоде в течении 15—20 минут.

Приготовление рыбы

Кусочки различных видов рыб отваривают в небольшом количестве кипящей подсоленной воды с луком, укропом, чёрным перцем, лавровым листом. Если рыба свежая, то её варят 10 минут, если солёная или солёно-копчёная, то 2—3 минуты.

Гурьевская каша — блюдо, придуманное в начале XIX-го века министром финансов графом Гурьевым. На протяжении столетия неизменно существовало в меню русской трактирной, помещичьей и городской кухни. Представляет из себя слои топлёной в русской печи до коричневой корки манной каши, переложенные топлёными молочными или сливочными пенками, вареньем, орехами и сухофруктами. Подается на стол либо на сковороде, либо в виде «пирога» (фото 15).

Гурьевская каша — блюдо, придуманное в начале XIX-го века министром финансов графом Гурьевым. На протяжении столетия неизменно существовало в меню русской трактирной, помещичьей и городской кухни. Представляет из себя слои топлёной в русской печи до коричневой корки манной каши, переложенные топлёными молочными или сливочными пенками, вареньем, орехами и сухофруктами. Подается на стол либо на сковороде, либо в виде «пирога» (фото 15).

Фото 15. Гурьевская каша

Расстегай — традиционный русский полуоткрытый пирожок из дрожжевого (кислого) пшеничного теста. Используемая начинка: мясо, рыба, рыбья печень, лук, рис. Многослойные расстегаи готовились, как правило, из чередующихся ломтиков соленой и свежей рыбы или налимьей печёнки.

Расстегай — традиционный русский полуоткрытый пирожок из дрожжевого (кислого) пшеничного теста. Используемая начинка: мясо, рыба, рыбья печень, лук, рис. Многослойные расстегаи готовились, как правило, из чередующихся ломтиков соленой и свежей рыбы или налимьей печёнки.

Сверху в расстегае обязательно оставляется небольшое незащипанное отверстие, в которое добавляется небольшое количество рыбного или мясного бульона (фото 16).

Фото 16. Расстегай

КулебякаКулебяка — продолговатый большой пирог с начинкой (по Далю — длинный (не круглый) пирог из кислого теста, с кашей или с капустой и с рыбой), одно из традиционных блюд русской кухни.

Владимир Даль прослеживает этимологию слова от глагола «кулебячить» — валять руками, сваливать, мять, гнуть и складывать, стряпать и лепить. Другие версии происхождения слова: от немецк. «Коhlgebaeckе»; от малороссийского «кульбака» (седло), по сходству с ним пирога, или куля, мешка. Также значения слова «кулебяка»: вятское — булка, калач, пшеничный хлеб, который зовут и пирогом; ярославское — ватрушка, лепешка с творогом; неудачный пирог или печенье.

Традиционная форма пирогов была круглая — их выпекали на плошках в русских печах, но были пироги и другой формы: треугольные — рыбники. Видов пирогов существовало множество: закрытые, полуоткрытые, открытые, высокие многослойные. Последнике именовались курниками. Были даже особые, как их называли, «хлебальные» пироги: фарш для них делали жидким, после выпекания снимали крышку и ели содержимое ложками.

Одним из главных отличий кулебяки от прочих пирогов является то, что в ней гораздо больше фарша; количество теста и начинки одинаковое, поэтому и форму ей придают продолговатую, чтобы фарш лучше пропекался, да и резать ее так удобнее. Изобретатели кулебяки придумали много хитростей, чтобы вложить такое количество фарша в тесто. Во-первых, пришлось сверху сделать в тесте отверстия для выхода пара. Во-вторых, тесто делают более крутым, чем для пирогов и пирожков. Наконец, если фарш очень сочный, между ним и тестом прокладывают готовые блинчики, чтобы тесто не отмокло.

Одним из главных отличий кулебяки от прочих пирогов является то, что в ней гораздо больше фарша; количество теста и начинки одинаковое, поэтому и форму ей придают продолговатую, чтобы фарш лучше пропекался, да и резать ее так удобнее. Изобретатели кулебяки придумали много хитростей, чтобы вложить такое количество фарша в тесто. Во-первых, пришлось сверху сделать в тесте отверстия для выхода пара. Во-вторых, тесто делают более крутым, чем для пирогов и пирожков. Наконец, если фарш очень сочный, между ним и тестом прокладывают готовые блинчики, чтобы тесто не отмокло.

Тюря — старинное русское блюдо, холодная похлебка на квасной или молочной основе. Готовится из накрошенного («натюренного») свежеиспеченного ржаного или пшеничного хлеба, лука, овощей, зелени, залитых белым квасом или молоком.

Фото 17. Тюря

Фото 18. Кулага

КулагаКулага — традиционное русское лакомство. Готовится из ягод калины, малины, черники, голубики и т. д., с солодовой или мучной заболткой. После недолгого брожения запекается в чугунном или глиняном горшке. Для придания более сладкого вкуса в кулагу добавляют сахар или мёд.

Мёд хмельной — традиционный русский напиток, упоминаемый ещё в русских письменных источниках XI века. Готовится на основе сыты — разбавленного водой мёда.

Хмельной мёд — с добавлением отвара шишек хмеля. Ягодный мёд — с добавлением сока ягод.

Яблочный и грушевый — с добавлением фруктового пюре или сока.

Хмельной мёд

В домашних условиях ставленный мёд можно приготовить по одному из нескольких рецептов. Вот наиболее простой и абсолютно

В домашних условиях ставленный мёд можно приготовить по одному из нескольких рецептов. Вот наиболее простой и абсолютно

аутентичный :

Мёд заваривается водой и доводится до кипения. Кипятится сыта минут 10-15 на очень маленьком огне, с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ снятием всей поднимающейся пены (остатков воска) ситом.

Отдельно кипятком завариваются шишки хмеля.

Фото 19. Мед хмельной

Заваривать их лучше всего в термосе в течении часа. Сыта соединяется с хмелевым отваром, охлаждается до температуры 40 °C и сбраживается пивными дрожжами или квасной гущей.

После брожения в открытой таре в течении 5-7 дней, мёд разливается по плотно закрывающимся бутылкам и хранится в холодильнике.

Существует чрезвычайно распространенное заблуждение, что подобные напитки в русской кухне назывались медовухами. На самом деле — слово «медовуха» в словаре Даля обозначено лишь как сибирское наименование болезни пчёл. Ни в одном письменном источнике, вплоть до второй половины XX века никакой медовухи нет — ни в Домострое, ни в более поздних поваренных книгах. Напиток на основе пчелиного мёда назывался на Руси либо сытой, либо ставленным мёдом, либо просто мёдом.

Няня

Няня Няня — традиционное блюдо русской кухни. Представляет собой вычищенный бараний или свиной желудок, начиненный рубленным мясом, потрохами, гречневой кашей, пряностями, зашитый и запеченный в русской печи — в чугунной латке или в вольном духу. Упоминается в произведениях Гоголя, Некрасова, Даля.

Фото 20. Няня

- Щи, моя душа, сегодня очень хороши! — сказал Собакевич, хлебнувши щей и отваливши себе с блюда огромный кусок няни, известного блюда, которое подается к щам и состоит из бараньего желудка, начиненного гречневой кашей, мозгом и ножками. — Эдакой няни, — продолжал он, обратившись к Чичикову, — вы не будете есть в городе, там вам черт знает что подадут!

Тыковник

Тыковник

Тыковник (фото 21) — блюдо русской кухни, запеканка из предварительно обжаренной в сливочном или постном масле тыквы с добавлением пшённой крупы или риса.

Постный тыковник готовится на воде, скоромный — на молоке.

Фото 21. Тыковник

Тельное

Тельное — cтаринное русское блюдо, мелко порубленное ножом мясное или рыбное филе, с добавлением сырого яйца, лука и пряностей — запеченное или отваренное в плотно завязанной салфетке.

Солянка  Солянка (селянка) — блюдо

Солянка (селянка) — блюдо

русской кухни, густой острый суп, сочетающий в себе компоненты щей и рассольников. Для солянок (фото 22) характерен кисло-остро-солёный вкус, малое количество жидкости (на треть меньше, чем в обычных супах). Изначально употреблялось название

«селянка» — сельское кушанье.

Фото 22. Солянка

Приготовление:

Кипятят огуречный рассол, соединяют с бульоном и доводят до кипения.

Нарезают все составляющие (мясо, грибы, капуста, помидоры, лук, огурцы) небольшими кубиками, добавляют к ним пряности и сметану, кладут в горшочек, заливают бульоном и ставят томиться в духовку на 10—15 минут.

Готовую солянку заправляют сметаной и лимонным соком, посыпают сверху зеленью

Солянки бывают трех видов: мясные, рыбные (с разным набором различных видов мяса, птицы и рыбы) и грибные.

Первые два вида готовят соответственно на крепком мясном и рыбном бульоне, последние — на грибном или овощном.

Помимо жидких солянок известны и солянки густые солянки (вторые блюда), не содержащие в себе жидкости и запекаемые на сковородах.

Солянка мясная сборная Ингредиенты:

1\2 л мясного или костного бульона, 500 г отварного говяжьего мяса, 2 сосиски, 500 г ветчины, 1 отварная говяжья почка, 1 ст. ложка жира, 1 ст. ложка томат-пасты, 2 луковицы, 1\2 стакана сметаны, 5—6 маслин или оливок, 1\2 лимона, 1—2 соленых огурца, соль, несколько горошин черного перца, лавровый лист, 1 ст. ложка рубленой зелени петрушки и укропа.

Приготовление:

Из мяса или костей приготовить бульон. Лук почистить, помыть, нарезать соломкой, спассеровать на жирес добавлением томата.

Соленые огурцы очистить от кожицы, нарезать ломтиками. В кипящий бульон положить подготовленный лук, соленые огурцы, дать закипеть, добавить нарезанные ломтиками мясные продукты, затем — маслины или оливки без косточек, соль, перец, лавровый лист и проварить 5—7 минут.

Если солянка получилась не острая, добавить прокипяченный огуречный рассол.

При подаче посыпать мелкорубленой зеленью, в каждую тарелку положить кружочек лимона и сметану

Фото 23. Сбитень

СбитниСбитень - это пряный согревающий напиток. В старину сбитень готовили с вином и без вина. Безалкогольный сбитень до конца XIX в. заменял чай и кофе.

Сбитень «Золотое кольцо» (фото 23) Ингредиенты:

100 г меда, 0,5 г гвоздики, 5 г корицы, 3 г имбиря, 3 г кардамона, 0,5 г лаврового листа, 1 л воды.

Приготовление:

Мед развести в горячей воде, добавить специи, кипятить 10— 15 мин, периодически снимая пену.

Дать настояться 10—15 мин и процедить.

Сбитень облепиховый Ингредиенты:

100 г меда, 75 г сахара, 3 г гвоздики, 5 г корицы, 5 г кардамона или имбиря, 1 лавровый лист, 100 г облепихи, 1 л воды.

Приготовление:

Гвоздику, корицу, кардамон или имбирь залить горячей водой и кипятить 10

мин.

За 5 мин до окончания варки положить лавровый лист. Отвар процедить, добавить в него сахар, мед, сок облепихи и довести до кипения. Для приготовления сока облепиху протереть и отжать.

Сбитень таежный Ингредиенты:

100 г меда, 3 ст. ложки сахара, 100 г сока брусники, 800 мл воды, 2—3 бутона гвоздики, 10—15шт. кардамона, корица, лавровый лист.

Приготовление:

| Из | брусники отжать сок | и | процедить. |

| Мезгу | залить водой, прокипятить, | отвар | процедить. |

| Гвоздику, | корицу, кардамон залить горячим отваром | и кипятить | 10—12 мин. |

За 5 мин до конца варки положить лавровый лист. Отвар процедить, добавить сахар, мед, брусничный сок и довести до кипения.

Похлебки (фото 24)— первые горячие блюда, являющиеся по существу крепкими овощными отварами. В отличие от супов и щей, приготовляемых на мясных

бульонах, похлебки — легкие супы, основу которых составляют вода и овощи.

бульонах, похлебки — легкие супы, основу которых составляют вода и овощи.

В похлебках преобладает всегда один овощной компонент, по имени которого они и называются: луковая, картофельная, репяная, брюквенная, чечевичная и т. д. Предпочтение оказывается овощам нежным, не требующим длительной варки, обладающим собственным характерным ароматом.

Фото 24. Похлебка

Никогда не используют в похлебки фасоль, свеклу, кислую капусту.

В состав похлебок обязательно входят лук и пряности, подбор которых неодинаков для каждого вида похлебки. Пряная зелень петрушки, укропа и сельдерея, а также чеснок — наиболее частые компоненты.

Солить похлебки надо осторожно и по-разному в -зависимости от основного овощного компонента: картофельную — в начале варки, чечевичную — после окончания варки, остальные — в процессе приготовления.

Характерным для технологии приготовления похлебок является и то, что овощи закладываются не в холодную воду, а обязательно в крутой кипяток (можно также распустить в нем мелко нарезанный лук).

При кажущейся легкости и быстроте (они варятся примерно 20—30 мин) приготовление похлебок требует особого внимания и навыков, большей тщательности при обработке овощей.

Надо сохранить и донести до стола легкий аромат похлебки, запаху которой могут повредить недостаточно отмытые или плохо очищенные от кожуры овощи. Надо знать порядок закладки и времени варки овощей и пряностей. Похлебку нельзя переварить, ибо тогда весь аромат улетучится, а бульон помутнеет. Настоящие похлебки всегда прозрачны, причем каждая имеет свой цвет. В отличие от собственно супов их готовят без жиров, без масла, как чистые овощные отвары. Допускается последующая подбелка сметаной, а чаще сливками. Но подбелка, а тем более прибавление масла, хотя бы и сливочного, все же изменяет вкус похлебки.

Едят похлебки с черным ржаным хлебом, лучше совсем свежим, и тотчас же после их приготовления, горячими. Оставлять похлебку на другой день и подогревать не рекомендуется.

Похлебка луковая Ингредиенты:

1,25 л воды * 4—6 луковиц * 1 лук-порей * 1 петрушка * 1 сельдерей * 1 ст. ложка укропа * 4—6 горошин черного перца * 1 ч. ложка соли

Приготовление:

Коренья нарезать соломкой, положить в кипящую воду. Репчатый лук и лук- порей порезать мелко (но только не колечками), перетереть с солью в фарфоровой посуде и засыпать в кипящий бульон. Положить перец. Когда лук распустится и бульон окрасится в зеленый цвет, посолить, засыпать измельченную пряную зелень и через 3 мин снять с огня. Закрыть, дать настояться в течение 5 мин.

Похлебка картофельная Ингредиенты:

1,5 л воды * 5—6 картофелин * 1 луковица * 0,5 головки чеснока * 3 лавровых листа * 1 ст. ложка укропа * 1 ст. ложка зелени петрушки * 6—8 горошин черного перца

Приготовление:

В подсоленный кипяток положить измельченный лук, нарезанный кубиками картофель и варить до готовности картофеля. Пряности и пряную зелень внести соответственно за 5—7 и 2 мин до готовности.

Похлебка репяная (репница)

Ингредиенты: 1,5 л воды * 5—6 реп * 1 небольшая брюква * 1 луковица * 2 горошины ямайского (душистого) перца * 2 бутончика гвоздики * 4 горошины черного перца * 2 лавровых листа * 1 ст. ложка петрушки * 1 ст. ложка укропа * 4 зубчика чеснока

Приготовление:

Варить так же, как и картофельную похлебку. Пряности вносить за 10 мин, а пряную зелень за 2—3 мин до готовности.

ВзварВзвар - специальное сладкое блюдо для Рождественского и Крещенского сочельника. Взвары и компоты из сухофруктов и меда, как и рецепт блинов, были привнесены в русскую кухню IX веке завоевателями-варягами. «... В Сочельник, под Рождество, — бывало до звезды не ели. Кутью варили из пшеницы, с медом; взвар — из чернослива, груши, шепталы... Ставили под образа, на сено. Почему?.. А будто — дар Христу...» (И. С. Шмелев. Лето Господне).

Взвар готовят на отваре из сушеных плодов и ягод, подслащенном сахаром или медом. По сравнению с компотом взвар получается более сладким и концентрированным (меньше добавляют воды). Иногда его варят с рисом и с добавлением вина.

В древности взвары часто готовили как вкусное сладкое блюдо ежедневного стола.

Взвар из сухих фруктов Ингредиенты:

сухие фрукты и ягоды — 100 г груш, 100 г яблок, 100 г вишни, 100 г слив, 50 г изюма, 2/3 стакана сахара или меда, 1 л воды.

Приготовление:

Сухие фрукты перебрать, хорошо промыть, залить водой и варить, учитывая срок варки каждого фрукта.

Сначала отварить сухие груши и яблоки, затем положить сливы, вишни, изюм и

довести до кипения.

Отвар слить, процедить, растворить в нем мед или сахар, залить сваренные фрукты и ягоды и довести до кипения.

Затем поставить взвар в холодное место и дать настояться 5—6 часов. Можно приготовить взвар из любых сушеных фруктов и ягод.

Калинкина К.А. «Русская кухня», Ульяновск: Дом печати, 1992.

Ковалев Н.П., М.Н. Куткина, В.А. Кравцова «Технология приготовления пищи», Издательский дом «Деловая литература», Издательство «Омега –Л», 2003.

Новикова Л. П. «1000 рецептов старинной кухни», Ульяновск: Дом печати, 2002.

Сборник технический нормативов. «Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания», М.: Хлебпродинформ. 1996.

Сомов И. Н. «Русская домашняя кулинария», М.: Вече, 2003.

Фельдман И.А.«Кулинарная мудрость» (Кухня народов мира), Киев: Издательство «Реклама», 1972