СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Инновационный подход выполнения лабораторных работ

Просмотр содержимого документа

«Инновационный подход выполнения лабораторных работ»

52

| Управление образования и науки Липецкой области Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Липецкий машиностроительный колледж» Методические указания по организации и выполнению лабораторных работ |

| по учебной дисциплине |

| ОУД.09 ФИЗИКА |

|

|

Липецк, 2023г

| ОДОБРЕНО на заседании ЦК ООД председатель цикловой комиссии ________________ Г.И. Дымова протокол № ______ «_____» __________ 2023 г.

| СОГЛАСОВАНО Заместитель директора

«____» _____________ 2023 г.

|

Комплект контрольно-измерительных материалов разработан в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования и рабочей программой Физика.

Организация-разработчик: Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Липецкий машиностроительный колледж»

Разработчик: Макашова Л. С., преподаватель ГОБПОУ «Липецкий машиностроительный колледж»

СОДЕРЖАНИЕ

Введение …………………………………………………..………………………………………….4

Общие требования для студентов по выполнению лабораторных работ…………………………………………………………………………………...........................6

Показатели оценивания работ…………………………………………………………………….....7

Требования к технике безопасности при выполнении лабораторных работ ………………….... 8

Список литературы ……………………………………………………….…….................................9

Лабораторная работа № 1. Изучение одного из изопроцессов.

Лабораторная работа №2. Определение влажности воздуха.

Лабораторная работа №3. Определение электрической емкости конденсаторов.

Лабораторная работа №4. Определение термического коэффициента сопротивления меди.

Лабораторная работа №5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.

Лабораторная работа №6. Изучение законов последовательного и параллельного соединений проводников.

Лабораторная работа №7. Исследование зависимости мощности лампы накаливания от напряжения на её зажимах.

Лабораторная работа №8. Изучение явления электромагнитной индукции.

Лабораторная работа №9. Изучение работы трансформатора.

Лабораторная работа №10. Определение показателя преломления стекла.

Лабораторная работа №11. Определение длины световой волны с помощью дифракционной решетки.

Лабораторная работа №12. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров.

Лабораторная работа №13. Изучение карты звездного неба.

Введение

Методические указания по организации и выполнению лабораторных работ разработаны согласно рабочей программы учебной дисциплины ФИЗИКА и требованиям к результатам обучения Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО).

В соответствии с ФГОС среднего полного образования, с учетом Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, на уровне среднего общего образования представлены результаты: «Выпускник научится -углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться- углубленный уровень».

Группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается преподавателем в отношении всех обучающихся углубленного уровня.

Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается преподавателем в отношении наиболее мотивированных и способных обучающихся углубленного уровня в рамках внеаудиторной работы, в том числе при выполнении индивидуальных проектов.

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования:

Выпускник на углубленном уровне научится:

– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей;

– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками;

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других физических теорий;

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств;

– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности;

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с избыточной информацией;

– объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и межпредметных задач;

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов;

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем;

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств;

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:

– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов;

– описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических экспериментов информацию, определять ее достоверность;

– понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;

– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические величины;

– анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов;

– формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно- исследовательской и проектной деятельности;

– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной задачей;

– использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие статистические методы для обработки результатов эксперимента

Обязательная аудиторная нагрузка на каждую лабораторную работу – 2 ч.

Общие требования для студентов по выполнению лабораторных работ:

Перед выполнением работы необходимо повторить теоретический материал, используя рекомендованную литературу, конспект лекций и теоретическую часть работы.

Обучающиеся обязаны иметь при себе линейку, карандаш, калькулятор, тетрадь для выполнения (или для оформления отчетов) лабораторных работ.

При обработке результатов измерений:

А) помните, что точность расчетов не может превышать точности прямых измерений;

Б) результаты измерений лучше записывать в виде доверительного интервала.

Отчеты по лабораторным работам оформляются аккуратно и должны включать в себя следующие пункты:

название работы и ее цель;

приборы и материалы (при необходимости);

описание этапов выполнения работы (записываются требуемые теоретические положения, результаты измерений, обработка результатов измерений, расчеты, заполнение требуемых таблиц и построение графиков и т.д.).

вывод.

Примерный план решения задачи:

Работа над условием:

Краткая запись условия и выяснение смысла терминов (рисунки, чертежи).

Анализ физических явлений, процессов, описанных в задаче.

Запись упрощающих предположений.

2. Поиск необходимых уравнений, связывающих физические величины, которые характеризуют рассматриваемое явление, процесс.

3. Решение задачи в общем виде.

4. Анализ полученного результата (действие с наименованиями, проверка на частных случаях, решение другим способом).

5. Приведение всех данных к СИ (если это необходимо).

6. Получение числового ответа.

При подготовке к сдаче лабораторной работы, необходимо ответить на предложенные контрольные вопросы.

Если отчет по работе не сдан до выполнения следующей работы по неуважительной причине, оценка за работу снижается.

Показатели оценивания работ

При оценивании работы учитывается следующее:

- качество самостоятельного выполнения практической части работы (соблюдение методики выполнения, получение результатов в соответствии с целью работы и т.д.);

- качество оформления отчета по работе (в соответствии с требованиями приведенными выше);

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы (глубина ответов, использование специальной терминологии, знание методики выполнения работы и т.д.).

- каждый показатель оценивается по 5-ти бальной шкале и выставляется средний балл по всем показателям.

Критерии оценки: Ответ оценивается отметкой «5», если:работа выполнена полностью;

в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;

в решении нет математических ошибок (возможны некоторые неточности, описки, которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала).

Отметка «4» ставится в следующих случаях:

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);

допущены одна ошибка, или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).

Отметка «3» ставится, если:

допущено не более двух ошибок или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме.

Отметка «2» ставится, если:

допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.

Преподаватель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.

Требования к технике безопасности при выполнении лабораторных работ:

- Вход в лабораторию/аудиторию/мастерскую осуществляется только по разрешению преподавателя.

- На первом занятии преподаватель проводит первичный инструктаж по технике безопасности и напоминает студентам о бережном отношении к оборудованию и о материальной ответственности каждого из них за сохранность оборудования и обстановки.

- При обнаружении повреждений оборудования персональную ответственность несут студенты, выполнявшие работу на этом оборудовании. Виновники обязаны возместить материальный ущерб.

- Если во время проведения работы на оборудовании замечены какие-либо неисправности оборудования, необходимо немедленно сообщить об этом преподавателю.

- После окончания работы рабочее место следует привести в порядок.

Список литературы:

Основные источники:

Физика (углубленный уровень). 10 кл./Кабардин О.Ф. [др.]; под ред. Пинского А.А.- Москва: Просвещение, 2020

Физика (углубленный уровень). 11 кл./Кабардин О.Ф. [др.]; под ред. Пинского А.А.- Москва: Просвещение, 2020

Дополнительные источники:

Фирсов, А.В. Физика: для профессий и специальностей тех. и естеств.- науч. Профилей: учеб. для учреждений СПО/ А.В. Фирсов; под ред. Т.И. Трофимова. – 2-е изд., стер.- Москва: Академия, 2017.-349с.

Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: учебник для образовательных учреждений сред. проф. образования. — Москва: Академия, 2017- 446с.

Тарасов, О.М Физика: лабораторные работы с вопросами и заданиями: учеб. пообие/ О.М. Тарасов.- 2-е изд., испр. и доп.- Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020.-97с.

Пинский, А.А. Физика: учебник/А.А. Пинский, Г.Ю. Граковский; под общ. ред.Ю.И. Дика, Н.С. Пурышевой.- 4-е изд., испр.-Москва: ФОРУМ, 2019-560с.

Интернет- ресурсы:

www. fcior. edu. ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов).

wwww. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии).

www.booksgid.com(Воокs Gid. Электронная библиотека).

www.globalteka.ru(Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов).

www.window.edu.ru(Единое окно доступа к образовательным ресурсам).

www.st-books.ru(Лучшая учебная литература).

www.school.edu.ru (Российский образовательный портал. Доступность, качество, эффек-тивность).

www.ru/book(Электронная библиотечная система).

www.alleng.ru/edu/phys.htm(Образовательные ресурсы Интернета — Физика).

www.school-collection.edu.ru(Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов).

https//fiz.1september.ru(учебно-методическая газета «Физика»).

www.n-t.ru/nl/fz(Нобелевские лауреаты по физике).

www.nuclphys.sinp.msu.ru(Ядерная физика в Интернете).

www.college.ru/fizika(Подготовка к ЕГЭ).

www.kvant.mccme.ru(научно-популярный физико-математический журнал «Квант»).

www.yos.ru/natural-sciences/html (естественно-научный журнал для молодежи «Путь в науку»)

Лабораторная работа № 1

Изучение одного из изопроцессов

Цель работы: на опыте проверить изотермический, изохорический и изобарного процессов в газах.

Оборудование: пластиковый сосуд, Медицинский манометр, шприц, зажимы, тройник, трубка ПВХ, термометр, барометр, стакан.

Теория: Газовые законы.

Давление (p), объем (V) и температура (T) являются основными параметрами состояния газа. Всякое изменение состояния газа называется термодинамическим процессом. Термодинамические процессы, протекающие в газе постоянной массы при неизменном значении одного из параметров состояния газа, называются изопроцессами. Изопроцессы являются идеализированной моделью реального процесса в газе.

Изотермический процесс (T = const)

Изотермическим процессом называются изменения состояния газа, протекающие при постоянной температуре. Изотермический процесс в идеальном газе подчиняется закону Бойля-Мариотта: Для газа данной массы произведение давления газа на его объем постоянно, если температура газа не меняется.

Формулу закона можно записать иначе где - параметры газа в разные моменты времени

Изобарный процесс (p =const)Из обарным процессом называются изменения состояния газа, протекающие при постоянном давлении. Изобарный процесс в идеальном газе подчиняется закону Гей-Люссака:

обарным процессом называются изменения состояния газа, протекающие при постоянном давлении. Изобарный процесс в идеальном газе подчиняется закону Гей-Люссака:

Для газа данной массы отношение объема газа к его температуре постоянно, если давление газа не меняется. Формулу закона можно записать иначе где - параметры газа в разные моменты времени.

Изохорный процесс (V = const)

Изохорным процессом называются изменения состояния газа, протекающие при постоянном объеме. Изохорный процесс в идеальном газе подчиняется закону Шарля:

Для газа данной массы отношение давления газа к его температуре постоянно, если объем газа не меняется. Формулу закона можно записать иначе где - параметры газа в разные моменты времени.

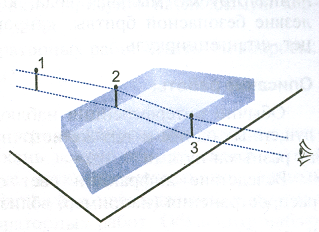

Схема установки

Указание к работе:

1.Изучение изотермического процесса

Открыть зажимы 1,2 и вывести поршень шприца в положение полного объема(10 мл). В этом случае воздух в сосуде сообщается с атмосферой, его температура и давление равны атмосферному.

Зафиксировать по барометру анероиду в кабинете атмосферное давление, а по показаниям термометра температуру воздуха.

Закрыть зажим 2 и, постепенно вводя поршень, зафиксировать показания приборов, занося их в таблицу

После определения объема воздуха и его давления в каждом опыте рассчитайте их произведения.

| № опыта | Объем воздуха в системе, V,мл | Давление в сосуде Р=ратм+рманом | Произведение давления воздуха на его объем, рV |

| 1 | 50+10 |

|

|

| 2 | 50+7 |

|

|

| 3 | 50+5 |

|

|

| 4 | 50+3 |

|

|

Сравните результаты расчетов и сделайте вывод о выполнении закона Бойля-Мариотта

2.Изучение изобарного процесса

Открыть зажимы 1,2 установить поршень на делении 2мл, и закрыть зажим 2. Плавным перемещением поршня установить на манометре давление , например 30 мм.рт.ст.

Измерьте температуру окружающей среды и объем воздуха в замкнутой системе, заполните таблицу:

| №опыта | Давление Р=ратм+рманом | Объем воздуха в системе, V,мл | Абсолютная температура, Т |

| 1 |

|

|

|

| 2 |

|

|

|

Поместите в стакан с горячей водой сосуд и термометр, снять показание термометра когда воздух в сосуде достаточно прогреется. Следить за показанием манометра, что бы показания оставались постоянными (регулируя штоком шприца).

По данным таблицы сделайте расчеты и убедитесь в справедливости закона Гей-Люссака.

3. Изучение изохорного процесса

Выжать воздух из шприца и пережать трубку зажимом 1. Убедится в нулевых показаниях монометра, пережать трубку зажимом 2.

Измерить температуру окружающей среды, а барометром атмосферное давление.

| №опыта | Объем, мл | Давление | Температура, Т |

| 1 |

|

|

|

| 2 |

|

|

|

Поместить в стакан с горячей водой сосуд и термометр. Снять показания термометра и манометра после прогрева воздуха в сосуде, занести результаты в таблицу.

По данным таблицы и расчетам, проделанным по формуле, убедитесь в справедливости закона Шарля.

Лабораторная работа № 2

Измерение относительной и абсолютной влажности воздуха

Цель: измерить относительную и абсолютную влажность воздуха.

Оборудование: термометр лабораторный; марлевый бинт; сосуд с водой; таблица зависимости давления и плотности насыщенного водяного пара от температуры; психрометрическая таблица.

Вывод расчётной формулы:

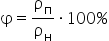

Одной из характеристик влажности воздуха является относительная влажность. Относительная влажность φ показывает, насколько водяной пар, содержащийся в воздухе при данной температуре, далёк от насыщения. Относительную влажность воздуха можно определить по формуле  , где ρп — абсолютная влажность воздуха; ρн — плотность насыщенного водяного пара при данной температуре.

, где ρп — абсолютная влажность воздуха; ρн — плотность насыщенного водяного пара при данной температуре.

Вместе с тем, зная показания сухого и влажного термометров, относительную влажность воздуха φ можно определить, используя психрометрическую таблицу (табл. 1), а плотность насыщенного водяного пара ρн — таблицу зависимости давления и плотности насыщенного водяного пара от температуры (табл. 2). Тогда абсолютную влажность ρп воздуха можно определить по формуле ![]() .

.

| Таблица 1 | |||||||||||

| Показания сухого термометра, °С | Разность показаний сухого и влажного термометров, °С | ||||||||||

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |

| Относительная влажность воздуха, % | |||||||||||

| 10 | 100 | 88 | 76 | 65 | 54 | 44 | 34 | 24 | 14 | 5 | – |

| 11 | 100 | 88 | 77 | 66 | 56 | 46 | 36 | 26 | 17 | 8 | – |

| 12 | 100 | 89 | 78 | 68 | 57 | 48 | 38 | 29 | 20 | 11 | – |

| 13 | 100 | 89 | 79 | 69 | 59 | 49 | 40 | 31 | 23 | 14 | 6 |

| 14 | 100 | 89 | 79 | 70 | 60 | 51 | 42 | 34 | 25 | 17 | 9 |

| 15 | 100 | 90 | 80 | 71 | 61 | 52 | 44 | 36 | 27 | 20 | 12 |

| 16 | 100 | 90 | 81 | 71 | 62 | 54 | 46 | 37 | 30 | 22 | 15 |

| 17 | 100 | 90 | 81 | 72 | 64 | 55 | 47 | 39 | 32 | 24 | 17 |

| 18 | 100 | 91 | 82 | 73 | 65 | 56 | 49 | 41 | 34 | 27 | 20 |

| 19 | 100 | 91 | 82 | 74 | 65 | 58 | 50 | 43 | 35 | 29 | 22 |

| 20 | 100 | 91 | 83 | 74 | 66 | 59 | 51 | 44 | 37 | 30 | 24 |

| 21 | 100 | 91 | 83 | 75 | 67 | 60 | 52 | 46 | 39 | 32 | 26 |

| 22 | 100 | 92 | 83 | 75 | 68 | 61 | 54 | 47 | 40 | 34 | 28 |

| 23 | 100 | 92 | 84 | 76 | 69 | 61 | 55 | 48 | 42 | 36 | 30 |

| 24 | 100 | 92 | 84 | 77 | 69 | 62 | 56 | 49 | 43 | 37 | 31 |

| 25 | 100 | 92 | 84 | 77 | 70 | 63 | 57 | 50 | 44 | 38 | 33 |

| 26 | 100 | 92 | 85 | 78 | 71 | 64 | 58 | 51 | 46 | 40 | 34 |

| 27 | 100 | 92 | 85 | 78 | 71 | 65 | 59 | 52 | 47 | 41 | 36 |

| 28 | 100 | 93 | 85 | 78 | 72 | 65 | 59 | 53 | 48 | 42 | 37 |

| 29 | 100 | 93 | 85 | 79 | 72 | 66 | 60 | 54 | 49 | 43 | 38 |

| 30 | 100 | 93 | 86 | 79 | 73 | 67 | 61 | 55 | 50 | 44 | 39 |

| Таблица 2 | |||||

| t, °С | рн, кПа |

| t, °С | рн, кПа |

|

| 10 | 1,23 | 9,4 | 21 | 2,49 | 18,3 |

| 11 | 1,31 | 10,0 | 22 | 2,64 | 19,4 |

| 12 | 1,40 | 10,7 | 23 | 2,81 | 20,5 |

| 13 | 1,50 | 11,3 | 24 | 2,98 | 21,8 |

| 14 | 1,60 | 12,1 | 25 | 3,17 | 23,0 |

| 15 | 1,71 | 12,8 | 26 | 3,36 | 24,4 |

| 16 | 1,82 | 13,6 | 27 | 3,57 | 25,7 |

| 17 | 1,94 | 14,4 | 28 | 3,78 | 27,2 |

| 18 | 2,06 | 15,4 | 29 | 4,01 | 28,8 |

| 19 | 2,20 | 16,3 | 30 | 4,24 | 30,3 |

| 20 | 2,34 | 17,3 | 31 | 4,49 | 32,0 |

Порядок выполнения работы:

1. Измерьте температуру t1 воздуха в кабинете (показание сухого термометра). Оберните резервуар термометра влажным марлевым бинтом. Подождите (примерно 15 мин), пока температура установится, и снимите показания влажного термометра t2. Определите разность показаний сухого и влажного термометров t1 – t2.

2. Используя психрометрическую таблицу, определите относительную влажность φ воздуха в кабинете. Вычислите абсолютную влажность ρп воздуха.

Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу в тетради.

| t1, °С | t2, °С | t1 – t2, °С | φ, % | ρп, |

|

|

|

|

|

|

3. Вычислите абсолютную погрешность Δt и относительную погрешность εt прямого измерения температуры (для одного из измерений): Δt = Δиt + Δоt, ![]() . Запишите результат измерения температуры в виде: t = (t ± Δt) °С; εt = %.

. Запишите результат измерения температуры в виде: t = (t ± Δt) °С; εt = %.

4*. Определите относительную влажность воздуха в школьном коридоре (на улице). Сравните значения относительной влажности в кабинете и коридоре (на улице). Сделайте вывод.

Контрольные вопросы:

1. Какова относительная влажность воздуха, если показания сухого и влажного термометров одинаковы?

2. Как изменится абсолютная и относительная влажность воздуха в помещении при понижении температуры?

3. Как будет изменяться разность показаний сухого и влажного термометров при понижении температуры воздуха, если его абсолютная влажность остаётся постоянной?

Суперзадание:

Используя результаты, полученные при выполнении данной работы, определите массу воды, которую надо испарить в вашем кабинете, чтобы относительная влажность воздуха повысилась на Δφ = 10 %.

Лабораторная работа №3

Определение электрической емкости конденсаторов

Цель работы: Определить ёмкость конденсатора. Проверить законы последовательного и параллельного соединения конденсаторов.

Оборудование: источник электрической энергии 6В, миллиамперметр, конденсаторы (3-4 шт.) известной ёмкости (1-6 мкФ), конденсатор неизвестной ёмкости, двухполюсный переключатель, соединительные провода.

Теоретическое обоснование:

Важной характеристикой любого конденсатора является его электрическая ёмкость C– физическая величина, равная отношению заряда Q – конденсатора к разности потенциалов U между его обкладками:

С = Q / U. Выражается в СИ в фарадах. Ёмкость конденсатора можно определить опытным путём.

Выполнение работы:

Задание 1

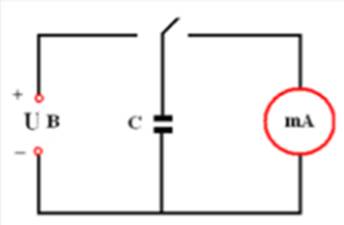

Собрать электрическую цепь по схеме, рисунок 1

В цепи установить конденсатор ёмкостью 4,7 мкФ

Конденсатор зарядить; для этого соединить его переключателем на короткое время с источником питания.

Сосредоточить внимание на миллиамперметре, быстро замкнуть конденсатор на измерительный прибор и определить число делений, соответствующее максимальном отклонению стрелки.

Опыт повторить (пять раз найти среднее значение n) для более точного определения числа делений «nср». Hайти отношение количества делений «n ср» к ёмкости взятого конденсатора С: n ср / С = k

Опыт повторить с другими конденсаторами (2,2мкФ, 1мкФ, 0,47мкФ, 0,22мкФ).

Результаты измерений, вычислений записать в таблицу №1

8. Опыт (п. 1-4) повторить с конденсатором известной ёмкости Сх.

Определить в этом случае число делений nx и найти ёмкость из соотношений ![]() =

= ![]()

9. Узнать ёмкость исследуемого конденсатора (у преподавателя) и, приняв её за табличное значение, определить относительную погрешность

Рисунок 1

Таблица 1

| № Опыта | Ёмкость Конденсатора С мкФ | Число делений по шкале милли амперметра n ср | Отношение числа делений к ёмкости конденсатора

| Найденная ёмкость конденсатора

Сх мкФ | Относительная погрешность

|

| 1 | | | | | |

| 2 | | | | | |

| 3 | | | | | |

| 4 | | | | | |

| 5 | | | | | |

Задание 2

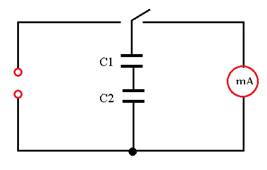

Составить электрическую цепь по схеме, рисунок 2, включив в неё два параллельно соединённых конденсатора известной ёмкости.

Повторить опыт (п.7) и найти ёмкость батареи параллельно соединённых конденсаторов ![]()

Проверить соотношение ![]() =

= ![]() +

+ ![]()

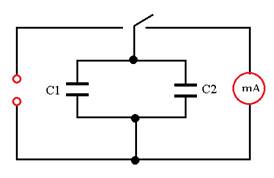

4. Составить электрическую цепь по схеме, рисунок 3, включив в неё два последовательно соединённых конденсатора известной ёмкости.

5. Повторить опыт (п.7) и найти ёмкость батареи последовательно соединённых конденсаторов ![]()

6. Проверить соотношение ![]() =

= ![]() +

+ ![]() и сделать вывод

и сделать вывод

Рисунок 2 Рисунок 3

Лабораторная работа №4

Определение термического коэффициента сопротивления меди

Цель работы: исследовать зависимость сопротивления металла от температуры и определить температурный коэффициент сопротивления.

Приборы и принадлежности: нагреватель c источником питания на 110 вольт, металлическое сопротивление из исследуемого металла, термистор, цифровые мультиметры, стабилизированный источник питания для измерения вольтамперной характеристики металлического сопротивления и термистора, стойка для приборов и принадлежностей.

Краткое теоретическое введение для первой части работы

Экспериментально было показано, что сопротивление металлов зависит от температуры следующим образом:

Rt = R0(1 + t + t2 + t3 + …), (1)

где Rt – сопротивление металлического проводника при температуре t С; Ro – его сопротивление при 0 С; , , – эмпирические коэффициенты, зависящие от природы металла.

В интервале температур от 0 до 100 С можно ограничиться первым членом степенного ряда, то есть считать, что сопротивление проводника в первом приближении изменяется по закону

Rt = R0(1 + t). (2)

Коэффициент называют температурным коэффициентом сопротивления. Он показывает относительное изменение первоначального сопротивления при нагревании его на один градус по шкале Цельсия:

. (3)

. (3)

Из формулы (3) следует, что для определения температурного коэффициента сопротивления металла необходимо знать сопротивление металла R0 при 0 С и при некоторой температуре t C.

Вначале измеряют сопротивление металла при комнатной температуре Rк, затем нагревают металл и проводят измерения его сопротивления при соответствующих температурах.

Строят график зависимости сопротивления металла от его температуры (рис. 1).

Согласно формуле (3), этот график имеет вид прямой линии, продолжение которой (экстраполяция) пересекает ось ординат в точке R0.

Описание экспериментальной установки

Для проведения работы используется установка, которая состоит из нагревателя, источника питания нагревателя с выходным напряжением 110 вольт, цифровых мультиметров для измерения сопротивления металла, сопротивления термистора, температуры внутри нагревателя, источника питания для измерения вольтамперной характеристики металла и термистора.

Измеряемое металлическое сопротивление и термистор расположены в камере нагревателя и подключены к мультиметрам. Для измерения температуры в камере нагревателя используется термопара “хромель-алюмель” и мультиметр, к специальным клеммам которого подключается термопара. Для получения вольтамперной характеристики металла и термистора используется стабилизированный блок питания и один из верхних мультиметров, с помощью которого измеряется ток. Необходимое напряжение на блоке питания высвечивается в окошке на передней панели источника. Все приборы размещаются на специальной стойке.

Методика и техника эксперимента

Задание

1. Получите вольтамперную характеристику изучаемого металлического сопротивления и термистора при комнатной температуре.

2. Измерьте зависимость сопротивления металлического проводника от температуры при ее изменении от комнатной до 120 С.

3. Измерьте зависимость сопротивления термистора от температуры при ее изменении от комнатной до 120 0С.

4. Определите температурный коэффициент сопротивления металла .

5. Определите: а) природу металла, из которого изготовлено сопротивление; б) погрешность измерения .

6. Определите энергию активации используемого примесного полупроводника и его температурный коэффициент сопротивления.

Рекомендации по выполнению работы

Убедитесь, что температура внутри нагревателя близка к комнатной. Величину температуры показывает нижний мультиметр.

Соберите цепь для измерения вольтамперной характеристики проводника, используя блок питания HY 3002 и любой из верхних мультиметров, используя входы СОM и mA, а переключатель видов измерения установить на измерение постоянного тока с диапазоном 20 mA.

3. Измерьте и запишите в табл. 1 значения напряжения на сопротивлении и соответствующие им токи, последовательно увеличивая напряжение от 0 до максимального значения через 1 В, а затем по данным таблицы постройте вольтамперную характеристику при комнатной температуре. Максимальное значение напряжения выбирается таким образом, чтобы металлическое сопротивление не нагревалось, и ток бы не изменялся при этом максимальном напряжении.

Таблица 1

| U, B | Im, мкA |

| | |

4. По данным табл. 1 постройте график зависимости тока от напряжения и убедитесь, что выполняется закон Ома, определите сопротивление металла при комнатной температуре и сравните со значением сопротивления, которое покажет это же мультиметр, когда он будет использован для измерения сопротивления.

5. Подключите в цепь термистор.

6. Измерьте и запишите в табл. 2, подобную табл. 1, значения напряжения на термисторе и соответствующие им токи, последовательно увеличивая напряжение от 0 до максимального значения через 1 В, а затем по данным таблицы постройте вольтамперную характеристику при комнатной температуре. Максимальное значение напряжения выбирается таким образом, чтобы термистор не нагревался, и ток бы не изменялся при этом максимальном напряжении.

7. Разберите цепь, собранную для измерения вольтамперной характеристики и подсоедините металлическое сопротивление непосредственно к правому мультиметру, а термистор к левому мультиметру используя входы COM и R,V., а переключатель видов измерения установите на измерение сопротивления с диапазоном сначала 2 кОм.

8. Включите блок питания для нагревателя в сеть 220 В., а красный переключатель на нагревателе установите на L.

9. Запишите в табл. 3. показания температуры и величину сопротивления металлического проводника, и в подобную же табл. 4, показания температуры и сопротивления термистора через каждые 5 0С, нагревая их до 120 0С.

Таблица 3

| Nп/п | t, oC | Rm, Ом |

| | | |

10. По данным табл. 3 и 4 постройте графики температурной зависимости сопротивления металлического проводника и термистора. Объясните различия в ходе кривой для проводников и полупроводников.

11. Определите температурный коэффициент сопротивления металла, определите по температурному коэффициенту природу металла, из которого изготовлено сопротивление.

12. Проанализируйте причину различия температурной зависимости проводимости металлов и полупроводников.

13. Заполните табл. 5 для термистора

Таблица 5.

| № п/п | t, C

| T, K | 1/Т, K1 | R, Ом | lnR |

| 1 2 3 4 5 … 10 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

По данным табл. 5 постройте график

Пользуясь формулой (13), по угловому коэффициенту построенной прямой определите энергию активации электронов W в электрон-вольтах.

Определите температурный коэффициент сопротивления для нескольких произвольно взятых значений температуры в интервале от комнатной до 120 С. по найденному значению энергии активации W, используя формулы (11), (12), (13),

Заполните табл. 6.

Таблица 6

| № п/п |

t, C | 1 / Т 2, K1 | |

| 1 2 3 4 5 6 | 293 313 333 353 373 393 |

|

|

Постройте график = f(T).

Вопросы и задания для самостоятельной работы для первой части работы

1. В чем состоит различие температурного коэффициента сопротивления металлов и полупроводников?

2. В чем состоит отличие электрических свойств полупроводников и металлов?

3. Запишите выражение, показывающее зависимость сопротивления металлов от температуры.

4. Запишите выражение для температурного коэффициента сопротивления металла и укажите его размерность в системе единиц СИ.

5. Используя литературные источники, запишите, какие металлы и сплавы имеют наименьшие температурные коэффициенты. Какова их величина? Какова их стоимость? Объясните стоимостные различия.

6. Для каких целей используют материалы, имеющие малые температурные коэффициенты сопротивления?

7. Предположим, что вы измеряете сопротивление двух проводников, соединенных параллельно (последовательно) и имеющих разные температурные коэффициенты сопротивления. В каком случае (при последовательном или параллельном соединении) точность измерения будет больше? И для какого проводника?

8. Каким методом можно определить коэффициенты и степенного ряда (1)?

9. Используя литературные источники, найдите значения коэффициентов и .

10. В чем состоит отличие методов определения коэффициентов и ?

11. Можно ли использовать данный метод для измерения температуры? Дать подробный обоснованный ответ.

12. Какова погрешность определения температурного коэффициента сопротивления?

13. Какова точность определения рассматриваемых коэффициентов?

14. Какие металлы можно использовать для измерения температуры? С меньшим или большим температурным коэффициентом сопротивления?

15. Объясните, почему с увеличением температуры увеличивается сопротивление металла?

16. Какова длина свободного пробега электронов в металлах по порядку величины?

17. Каков физический смысл нелинейной зависимости сопротивления металлов при высоких (более 100 С) температурах?

18. Как зависит точность измерения коэффициента температурного сопротивления металлов от скорости нагрева?

19. Как определить температурный коэффициент сопротивления системы, состоящей из полупроводника и металла? Каков вид температурной зависимости такой системы?

20. В данной работе для измерения сопротивления применяется метод вольтметра и амперметра. Приведите альтернативные методы измерения сопротивления.

21. Как влияет величина тока, протекающего по металлу–образцу, на точность измерения коэффициента сопротивления металла?

22. Выражение (1) справедливо для высоких температур. Как изменяется сопротивление проводников при низких температурах?

23. Чем объясняется явление сверхпроводимости?

24. Объясните, почему в данной работе величина тока не превышает доли миллиампера?

Лабораторная работа №5

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока

Цель работы: научиться измерять ЭДС источника тока и косвенными измерениями определять его внутреннее сопротивление.

Оборудование: аккумулятор или батарейка для карманного фонаря, вольтметр, амперметр, реостат, ключ, соединительные провода.

Теоретическая часть:

При разомкнутом ключе ЭДС источника тока равна напряжению на внешней цепи. В эксперименте источник тока замкнут на вольтметр, сопротивление которого должно быть много больше внутреннего сопротивления источника тока. Обычно сопротивление источника тока достаточно мало, поэтому для измерения напряжения можно пользоваться школьным вольтметром со шкалой 0-6В и сопротивлением 900Ом (см. под шкалой прибора). Поэтому отличие ЭДС и напряжения источника тока не превышает десятых долей процента, а поэтому погрешность измерения ЭДС равна погрешности измерения напряжения.

Внутреннее сопротивление источника токам можно измерить косвенным путем, сняв показания амперметра и вольтметра при замкнутом ключе.

Ход работы:

Соберите электрическую цепь по схеме. (Проверьте правильность подключения амперметра и вольтметра)

И

змерьте ЭДС источника тока.

Снимите показания амперметра I и вольтметра U при замкнутом ключе.

Меняя реостатом сопротивление в цепи, снять не менее трех показаний амперметра и вольтметра.

Вычислите внутреннее сопротивление источника тока для каждого случая по формуле:

(с точностью до тысячных долей)

(с точностью до тысячных долей)

Вычислите среднее значение внутреннего сопротивления:

Определите погрешности измерений

Абсолютная погрешность:

Данные измерений и вычислений занесите в таблицу:

| № п/п | ξ, В | U, В | I, А | r, Ом | ∆r, Ом | ε, % |

| 1 |

|

|

|

|

|

|

| 2 |

|

|

|

|

| |

| 3 |

|

|

|

|

| |

| среднее |

|

|

|

|

|

Письменно ответьте на вопросы:

Что такое ЭДС источника тока?

Что такое напряжение?

Записать закон Ома для участка цепи и полной цепи.

Почему напряжение на зажимах источника при замкнутой цепи меньше его ЭДС?

10. Сделать вывод.

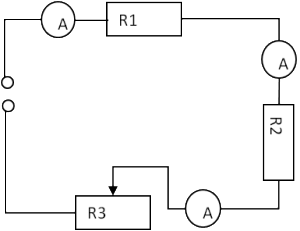

Лабораторная работа №6

Изучение законов последовательного и параллельного соединений проводников

Цель: Проверка закономерностей последовательного соединения

Цель: Проверка закономерностей параллельного соединения

Оборудование: источник питания 4,5 В; проволочные резисторы 2 шт.; вольтметр, амперметр, реостат, соединительные провода.

Ход работы

Соберите цепь, состоящую из последовательно соединенных резисторов и реостата. Проведите измерения силы тока на различных участках цепи.

Измерьте напряжения на каждом резисторе и источнике тока при замкнутой цепи. (Вольтметр присоединяйте параллельно резистору, соблюдая полярность).

Показания приборов занесите в таблицу

| величины | резистор 1 | резистор 2 | реостат3 | полная цепь |

| напряжение, В | 1,3 | 2,6 | … | … |

| сила тока, А | 1,3 | 1,3 | … | … |

| сопротивление, Ом | 1 | 2 | … | … |

Рассчитайте сопротивление участков цепи и полной цепи, результаты занесите в таблицу.

Сопоставьте опытные результаты с закономерностями последовательного соединения и сделайте вывод.

Напряжение во всей цепи равно сумме напряжений на участках цепи

Сила тока на всех участках цепи одинаковая

Сопротивление во всей цепи равно сумме сопротивлений на участках цепи

Задание 2

Цель: Проверка закономерностей параллельного соединения

Оборудование: источник питания 4,5 В; проволочные резисторы 2 шт.; вольтметр, амперметр, реостат, соединительные провода.

Ход работы

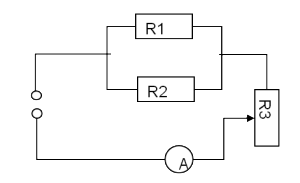

Соберите цепь, используя схему.

В неразветвленной части цепи установите силу тока при помощи реостата не более 1,5 А (в дальнейшем положение движка не меняйте).

Произведите опыты по измерению силы тока и напряжения в неразветвленной части цепи и отдельных участках цепи R1 и R2.

Результаты измерений и расчетов запишите в таблицу.

| величины | Резистор R1 | Резистор R2 | Неразветвленнаячасть цепи |

| напряжение, В | 1 | 1 | 1 |

| сила тока, А | 1 | 0.5 | 1,5 |

| сопротивление, Ом | 1 | 2 | … |

Сопоставьте опытные результаты с закономерностями параллельного соединения. Сделайте вывод.

Напряжение в параллельных участках цепи одинаково

Сила тока в неразветвленной части цепи равна сумме токов на отдельных участках (параллельных ветвях) цепи.

Сопротивление неразветвленной части цепи меньше любого сопротивления в параллельных ветвях.

Лабораторная работа №7

Исследование зависимости мощности лампы накаливания от напряжения на её зажимах

Цель работы: установить зависимость мощности тока от напряжения.

Оборудование (запишите сами по схеме):

Теоретическое обоснование.

В электрической цепи происходит ряд превращений энергии. При упорядоченном движении заряженных частиц в проводнике электрическое поле совершает работу. Эту работу принято называть работою тока.

Согласно закону сохранения энергии эта работа должна быть равна изменению энергии данного участка цепи. Энергия, которая переносится током от источника и выделяется на участке цепи за время t, равна работе тока А.

Работа может быть определена по формуле

![]()

Единица работы – 1 Дж (джоуль).

Любой электрический прибор (лампочка, электродвигатель) рассчитан на потребление определенной энергии в единицу времени. Поэтому наряду с работой тока очень важное значение имеет понятие мощность тока.

Мощность – это отношение работы электрического тока ко времени, за которое совершается работа

![]()

Единица мощности – 1 Вт (ватт).

На большинстве приборов показана потребляемая ими мощность.

Оборудование (запишите сами по схеме):

Порядок выполнения работы.

Определите цену деления и предел измерения амперметра

![]()

Определите цену деления и предел измерения вольтметра

![]()

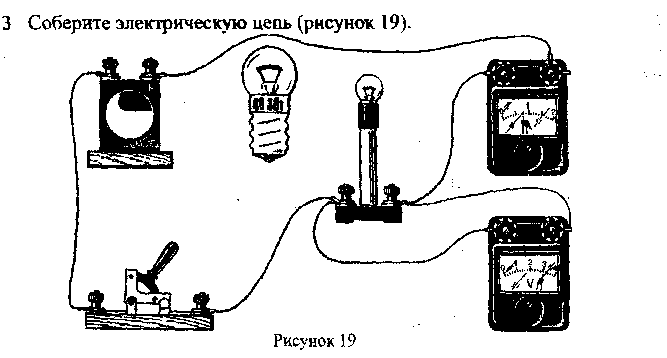

Начертите схему электрической цепи, изображенной на рисунке 19.

Постепенно выводя реостат (передвигая ползунок слева направо), снимите показания амперметра и вольтметра 4-5 раз.

Для каждого значения напряжения подсчитайте мощность электрического тока, потребляемую лампой, сопротивление нити накала лампы

Данные измерений и вычислений занесите в таблицу 7.

| № п/п | Напряжение | Сила тока | Мощность, потребляемая лампой | Работа тока | Сопротивление нити |

| 1 | U | I | Р | А | R |

| В | А | Вт | Дж | Ом | |

| | | | | | |

| 2 | | | | | |

| 3 | | | | | |

| 4 | | | | | |

| 5 | | | | | |

Установите зависимость мощности тока от напряжения.

Вычислите работу тока за 30 с.

Контрольные вопросы.

Какие способы определения мощности вам известны?

Как определить, на какой ток рассчитана лампа, по данным на цоколе

(см. рисунок).

Номинальная мощность лампы указана на ее цоколе. Сравните и фактическую мощность лампы (среднее значение) с номинальной и выразите разницу в %

![]()

Лампы, 200-ваттная и 60-ваттная, рассчитаны на одно напряжение. Сопротивление какой лампы больше? Во сколько раз?

Почему в схеме вольтметр включен параллельно лампе, а амперметр последовательно с лампой?

Лабораторная работа №8

Изучение явления электромагнитной индукции

Цель работы: доказать экспериментально правило Ленца, определяющее направление тока при электромагнитной индукции.

Оборудование: 1) дугообразный магнит,2) катушка-моток, 3) миллиамперметр, 4) полосовой магнит.

Теоретические сведения:

Согласно закону электромагнитной индукции (или закону Фарадея—Максвелла), ЭДС электромагнитной индукции ξi в замкнутомконтуре численно равна и противоположна по знаку скорости изменения магнитного потока Ф через поверхность, ограниченную этим контуром.

ξi = -Ф'. (1)

Для определения знака ЭДС индукции (и соответственно направления индукционного тока) в контуре это направление сравниваетсяс выбранным направлением обхода контура.

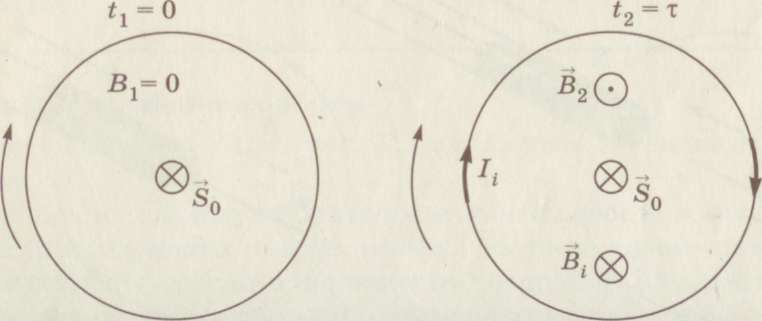

Направление индукционного тока (так же как и величина ЭДС индукции) считается положительным, если оно совпадает с выбраннымнаправлением обхода контура, и считается отрицательным, если онопротивоположно выбранному направлению обхода контура. Воспользуемся законом Фарадея—Максвелла для определения направленияиндукционного тока в круговом проволочном витке площадью S0.Предположим, что в начальный момент времени t1= 0 индукция магнитного поля в области витка равна нулю (рис. 1, а). В следующий

момент времени t2= τ виток перемещается в область магнитного поля, индукция которого В2 направлена перпендикулярно плоскости виткак нам (рис. 1, б).

рис. 1

За направление обхода контура выберем направление по часовойстрелке. По правилу буравчика вектор площади контура S0 будет направлен от нас перпендикулярно площади контура.

Магнитный поток Ф1, пронизывающий контур в начальном положении витка, равен нулю B1= 0):

Магнитный поток в конечном положении витка

Ф2=В2S0соs 180° = -В2S0.

Изменение магнитного потока в единицу времени

Ф

=(Ф2 – Ф1)/τ=- В2S0/τ

Значит, ЭДС индукции, согласно формуле (1), будет положительной:

ξi=B2S0/τ0

Это означает, что индукционный ток в контуре будет направлен почасовой стрелке. Соответственно, согласно правилу буравчика дляконтурных токов, собственная индукция В1 на оси такого витка будетнаправлена против индукции внешнего магнитного поля (рис. 1, б).

Согласно правилу Ленца, индукционный ток в контуре имеет такое направление, что созданный им магнитный поток через поверхность, ограниченную контуром, препятствует изменению магнитного потока, вызвавшего этот ток.

Индукционный ток наблюдается и при усилении внешнего магнитного поля в плоскости витка без его перемещения. Например, привдвигании полосового магнита в виток возрастает внешнее магнитноеполе В и магнитный поток, его пронизывающий (рис. 2, а).

рис. 2

Это приведет к возникновению индукционного тока Ii такого направления, что Вi|| В (рис. 2, б).

С

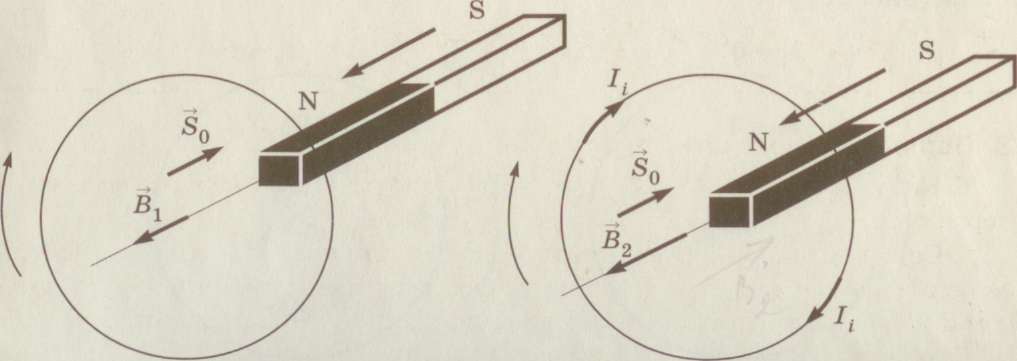

рис. 3

хема экспериментальной установки приведена на рисунке 3. Дугообразный магнит 1 вдвигают северным полюсом в катушку-моток 2, присоединенную к миллиамперметру 3. Направление и величину индукционного тока в катушке определяют по знаку и величине отклоения стрелки миллиамперметра. Результаты данного эксперимента фиксируют в таблице 1 в соответствии с рисунком 2. Здесь IA — показания миллиамперметра, отклонении стрелки вправо.Ход работы:

Катушку-моток 2 (см. рис. 3) подключите к зажимам миллиамперметра.

Северный полюс дугообразного магнита внесите в катушку вдоль ее оси. В последующих опытах полюса магнита перемещайте с одной и той же стороны катушки, положение которой не изменяется.

Проверьте соответствие результатов опыта с таблицей 1.

| Направление обхода контура | S0 | B1 | B2 (B2 B1) | Ф1 | Ф2 | ∆Ф=Ф2-Ф1 | ξi (знак) | Ii (напр.) | IA |

| | | | | | | | | | |

Удалите из катушки северный полюс дугообразного магнита Результаты опыта представьте в таблице 2.

Таблица 2

| Направление обхода контура | S0 | B1 | B2 (B2 B1) | Ф1 | Ф2 | ∆Ф=Ф2-Ф1 | ξi (знак) | Ii (напр.) | IA |

| | | | | | | | | | |

4. Внесите в катушку южный полюс дугообразного магнита. Результаты опыта представьте в таблице 3.

Таблица 3

| Направление обхода контура | S0 | B1 | B2 (B2 B1) | Ф1 | Ф2 | ∆Ф=Ф2-Ф1 | ξi (знак) | Ii (напр.) | IA |

| | | | | | | | | | |

5.Удалите из катушки южный полюс дугообразного магнита. Результаты опыта представьте в таблице 4.

Таблица 4

| Направление обхода контура | S0 | B1 | B2 (B2 B1) | Ф1 | Ф2 | ∆Ф=Ф2-Ф1 | ξi (знак) | Ii (напр.) | IA |

| | | | | | | | | | |

Вывод:

Лабораторная работа №9

Изучение работы трансформатора

Цель работы: освоить основные элементы любого трансформатора, определить коэффициент трансформации

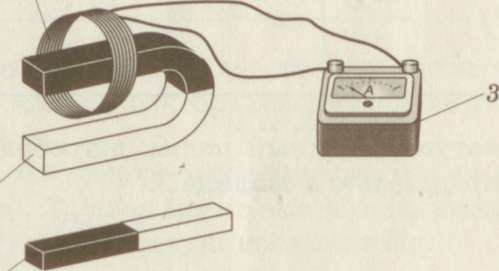

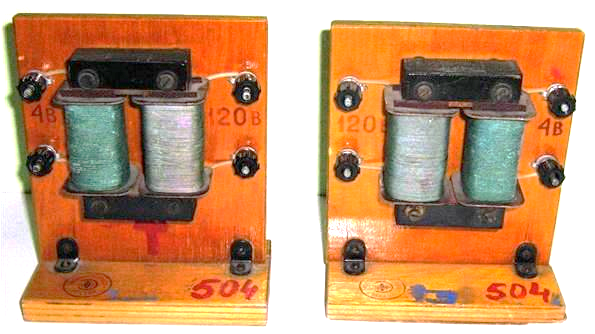

Оборудование. 1. Трансформаторы на вертикальных панелях с одинаковым и разным количеством обмоток (по 1 шт.). 2. Источник электрической энергии на 4 В (выпрямитель В-24 М). 3.Вольтметры переменного тока до 4 (2 шт.) и 120 В. 4. Амперметры переменного тока до 2 и 6 А. 5. Ключ. 6. Соединительные провода.

Обеспеченность занятия:

- методические указания по выполнению лабораторного занятия

- тетрадь для лабораторных работ, карандаш, офицерская линейка, циркуль, ластик

Порядок выполнения работы

Для выполнения работы учебная группа распределяется по двум вариантам

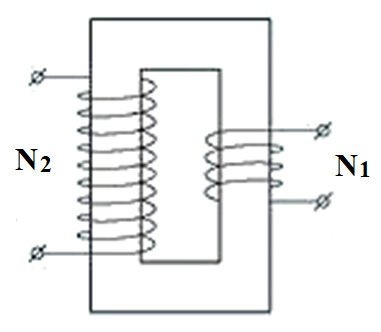

Теория. В радиотехнике, электротехнике, электронике используют трансформатор. Внешний вид и схема (простейшего) показана на рисунке 1.

Основные элементы любого трансформатора:1. Сердечник (магнитопровод); набирается из отдельных тонких изолированных друг от друга магнитомягкой стали. 2. Две обмотки с различным числом витков: с небольшим количеством витков N1 толстой проволоки и с большим количеством витков N2 тонкой проволоки.

Переменный ток обмотки, соединённой с источником электрической энергии (первичная обмотка), создаёт в сердечнике трансформатора переменный магнитный поток, который в каждом витке обмотки возбуждает ЭДС индукции е. Поэтому ЭДС индукции в первичной обмотке Е1 = N1e, во вторичной обмотке Е2 = N2e, а Е1/ Е2 = N2/ N1

Если цепь вторичной обмотки разомкнута, в первичной обмотке течёт слабый ток I0 – ток холостого хода, не превышающий 5% номинального. Падение напряжения ![]() U =I0R

U =I0R

В первичной обмотке с сопротивлением R очень мало и приложенное к этой обмотке U1 лишь немного больше Е1. В этом случае U1≈ Е1. Напряжение на концах вторичной обмотки U2 = Е2. Следовательно для холостого хода трансформатора U2/ U1= N2/ N1

Отношение N2/ N1 = k – коэффициент трансформации. При k 1 трансформатор повышает напряжение; при k

При замыкании цепи вторичной обмотки переменный ток этой обмотки I2, согласно закону Ленца, создаёт в сердечнике магнитный поток противоположного магнитному потоку первичной обмотки направления. Магнитный поток в сердечнике ослабляется. Это приводит к ослаблению Е1 в первичной обмотке и возрастанию тока в ней до I1. Ток возрастает, пока магнитный поток в сердечнике трансформатора не станет прежним.

Обмотки пронизываются с почти одинаковым магнитным потоком Ф (Ф = I N), поэтому I1 N1= I2N2, а I2/ I1 = N1/ N2

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию:

Рассказать о назначении, устройстве и принципе действия трансформатора.

С какой целью магнитопровод набирают из тонких изолированных пластин электротехнической стали?

Каков КПД современных трансформаторов?

С какой целью для передачи электрической энергии используют трансформатор? Ответ обосновать

Кто является изобретателем трансформаторов? Кем впервые была решена задача передачи электроэнергии без больших потерь?

Каково напряжение ЛЭП России?

Что вы знаете о единой энергосистеме в России и энергосистеме МИР?

Содержание и последовательность выполнения работы:

Трансформация тока. Повышение напряжения

Оборудование. 1. Трансформаторы на вертикальных панелях с одинаковым и разным количеством обмоток (по 1 шт.). 2. Источник электрической энергии на 4 В (выпрямитель В-24 М). 3.Вольтметры переменного тока до 4 (2 шт.) и 120 В. 4. Амперметры переменного тока до 2 и 6 А. 5. Ключ. 6. Соединительные провода.

Порядок выполнения работы

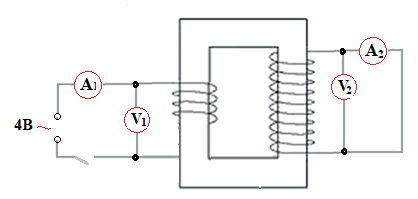

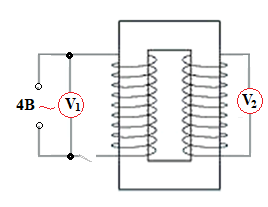

Составить электрическую цепь по схеме, рисунок 2.

После проверки цепи преподавателем замкнуть ключ; пронаблюдать работу электрической цепи и сделать вывод.

Составить электрическую цепь по схеме, рисунок 3

После проверки цепи преподавателем, замкнуть ключ, пронаблюдать работу электрической цепи

Снять показания измерительных приборов и занести в таблицу 1

Определить коэффициент трансформации и сделать вывод

Рисунок 2 Рисунок 3

Таблица 1

| Номер опыта | Сила тока в обмотках | Напряжение На концах обмоток | Коэффициент трансформации k | ||

| Первичной I1 A | Вторичной I2 A | Первичной U2 B | Вторичной U1 B | ||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Лабораторная работа №10

Определение показателя преломления стекла

Цель работы: определить показатель преломления стекла с помощью плоскопараллельной пластинки.

Оборудование: плоскопараллельная пластинка, булавки, линейка, транспортир.

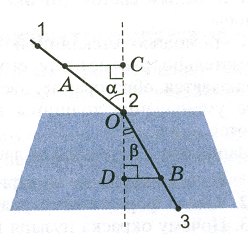

Описание работы:

После прохождения через стеклянную плоскопараллельную пластинку луч света смещается, однако его направление остается прежним. Анализируя ход луча света, можно с помощью геометрических построений определить показатель преломления стекла  , где

, где  и

и  - соответственно угол падения и угол преломления светового луча.

- соответственно угол падения и угол преломления светового луча.

Ход работы:

Положите на стол лист картона, а на него – стеклянную пластинку.

Воткните в картон по одну сторону пластинки две булавки – 1 и 2 так, чтобы булавка 2 касалась грани пластинки. Они будут отмечать направление падающего луча.

Глядя сквозь пластинку, воткните третью булавку так, чтобы смотреть сквозь пластинку, она закрывала первые две. При этом третья булавка тоже должна касаться пластины.

Уберите булавки, обведите пластину карандашом и в местах проколов листа картона булавками поставьте точки.

Начертите падающий луч 1-2, преломленный луч 2-3, а также перпендикуляр к границе пластинки.

Отметьте на лучах точки А и В такие, что ОА=ОВ. Из точек А и В опустите перпендикуляры АС и ВD на перпендикуляр к границе пластинки.

Измерив АС и ВD, вычислите показатель преломления стекла, используя формулы:

;

;  ;

;  ;

;

Повторите опыт и расчеты, изменив угол падения  .

.

Результаты измерений и вычислений запишите в таблицу.

| № опыта | АС, мм | ВD, мм | n |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

Сделайте вывод.

Лабораторная работа №11

Определение длины световой волны с помощью дифракционной решетки

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Определить длину световой волны с помощь дифракционной решетки

ОБОРУДОВАНИЕ: 1. Прибор для определения длины световой волны,

2. источник света, 3. дифракционная решетка.

ТЕОРИЯ: Параллельный пучок света, проходя через дифракционную решетку, вследствие дифракции за решеткой, распространяется по всевозможным направлениям и интерферирует. На экране, расположенном на пути интерферирующего света, можно наблюдать интерференционную картину. Максимумы света наблюдаются в точках экрана, для которых выполняется условие: = n, где D – разность хода волн, n – номер максимума, l - длина световой волны. Центральный максимум называют нулевым; для него = 0. Слева и справа от него располагаются максимумы высших порядков.

| Дифракционная Экран решетка | Условие возникновения максимума можно записать иначе: n = dsin где d – период дифракционной решетки, j – угол, под которым виден световой максимум (угол дифракции). Так как углы дифракции, как правило, малы, то для них можно принять sin = tg, аtg = a/b Поэтомуn×l = d×a/b |

Белый свет по составу – сложный. Нулевой максимум для него – белая полоса, а максимум высших порядков – набор семи цветных полос, совокупность которых называют спектром соответственно 1го, 2го, … порядка, причем, чем больше длина волны, тем дальше максимум от нулевого.

Получить дифракционный спектр можно, используя прибор для определения длины световой волны.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ:

Зарисуйте схему опыта.

Смотря через дифракционную решетку, направить прибор на лампу так, чтобы через окно экрана прибора была видна нить лампы.

Экран прибора установить на расстоянии 500 мм от дифракционной решетки и получить на нем четкое изображение спектров 1го и 2го порядков.

Определить расстояние от нулевого деления «0» шкалы экрана до середины фиолетовой полосы, как в левую сторону «ал», так и в правую «ап», для спектров первого порядка и вычислить среднее значение «аср.ф»

аср.ф1= (ал + ап ) / 2

| кр. ф. ф. кр. дифракционная решетка | экран | Опыт повторить со спектром второго порядка. Определить для него аср.ф2 Такие же измерения выполнить и для красных полос дифракционного спектра. Вычислить длину волны фиолетового света, длину волны красного света (для 1го и 2го порядков) по формуле: где d = 10-5 м – постоянная (период) решетки, n – порядок спектра, b =500 расстояние от дифракционной решетки до экрана, мм |

8. Определить средние величины:

λф= ;λкр=

;λкр=

9. Определить погрешности измерений:

абсолютные – Δλф= |λср.ф.- λтаб.ф. | ; где λтаб.ф = 0,4 мкм

– Δλкр= |λср.кр.- λтаб.кр. | ; где λтаб.кр = 0,76 мкм

относительные – δλф=  %; δλкр=

%; δλкр=  %

%

10. Оформить отчет. Результаты измерений и вычислений занести в таблицу.

| № | Порядок спектра | граница спектра фиолет. цвета | граница спектра красн. цвета | длина световой волны | |||||

| оп. | n | «ал», мм | «ап», мм | «аср» мм | «ал», мм | «ап», мм | «аср» мм | м | м |

|

| 1 | 20 | 21 |

| 35 | 33 |

|

|

|

|

| 2 | 40 | 38 |

| 63 | 65 |

|

|

|

11. Проверьте, попали ли ваши расчетные данные в границы цвета (слайд 6)

12. Сделать вывод.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

Что такое дифракция света?

Что такое дифракционная решетка?

В каких точках экрана получаются 1, 2, 3 максимумы? Как они выглядят?

Определить постоянную дифракционной решетки, если при освещении ее светом с длиной волны 600 нм максимум второго порядка виден под углом 7

Определить длину волны, если максимум первого порядка отстоит от нулевого максимума на 36 мм, а дифракционная решетка с постоянной 0,01 мм, находится от экрана на расстоянии 500 мм.

Определить длину волны, падающую на дифракционную решетку, на каждом миллиметре которой нанесено 400 штрихов. Дифракционная решетка с находится от экрана на расстоянии 25 см, максимум третьего порядка отстоит от нулевого максимума на 27,4 см.

Лабораторная работа №12

Наблюдение сплошного и линейчатого спектров

Цель работы: с помощью необходимого оборудования наблюдать сплошной спектр, неоновый, гелиевый или водородный.

Оборудование: проекционный аппарат, спектральные трубки с водородом, неоном или гелием,

высоковольтный индуктор, источник питания.

ХОД РАБОТЫ:

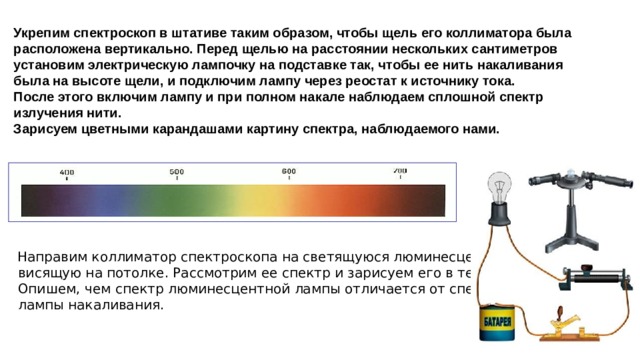

Укрепим спектроскоп в штативе таким образом, чтобы щель его коллиматора была расположена вертикально. Перед щелью на расстоянии нескольких сантиметров установим электрическую лампочку на подставке так, чтобы ее нить накаливания была на высоте щели, и подключим лампу через реостат к источнику тока.

После этого включим лампу и при полном накале наблюдаем сплошной спектр излучения нити.

Зарисуем цветными карандашами картину спектра, наблюдаемого нами.

Направим коллиматор спектроскопа на светящуюся люминесцентную лампу,

висящую на потолке. Рассмотрим ее спектр и зарисуем его в тетради.

Опишем, чем спектр люминесцентной лампы отличается от спектра

лампы накаливания.

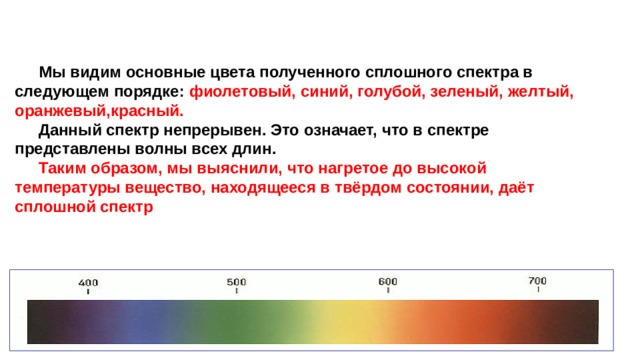

Мы видим основные цвета полученного сплошного спектра в следующем порядке: фиолетовый, синий, голубой, зеленый, желтый, оранжевый,красный.

Данный спектр непрерывен. Это означает, что в спектре представлены волны всех длин.

Таким образом, мы выяснили, что нагретое до высокой температуры вещество, находящееся в твёрдом состоянии, даёт сплошной спектр

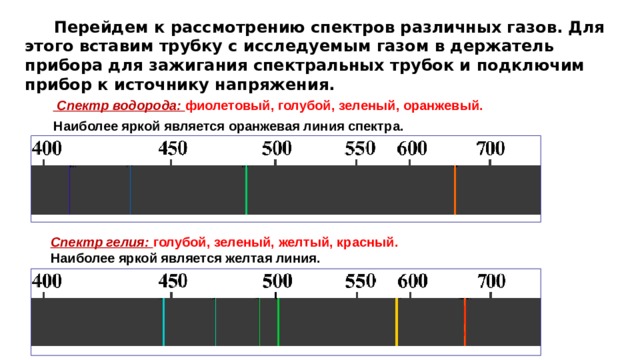

Перейдем к рассмотрению спектров различных газов. Для этого вставим трубку с исследуемым газом в держатель прибора для зажигания спектральных трубок и подключим прибор к источнику напряжения.

Спектр водорода: фиолетовый, голубой, зеленый, оранжевый.

Наиболее яркой является оранжевая линия спектра.

Спектр гелия: голубой, зеленый, желтый, красный.

Наиболее яркой является желтая линия.

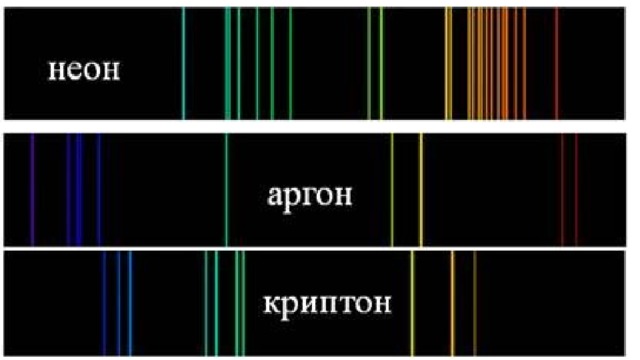

Мы видим множество цветных линий, разделенных широкими темными полосами.

Наличие линейчатого спектра означает, что вещество излучает свет только вполне определенной длины волны.

Основываясь на нашем опыте, мы можем сделать вывод, что линейчатые спектры дают все вещества в газообразном атомарном состоянии . В этом случае свет излучают атомы, которые практически не взаимодействуют друг с другом.

Изолированные атомы излучают строго определенные длины волн.

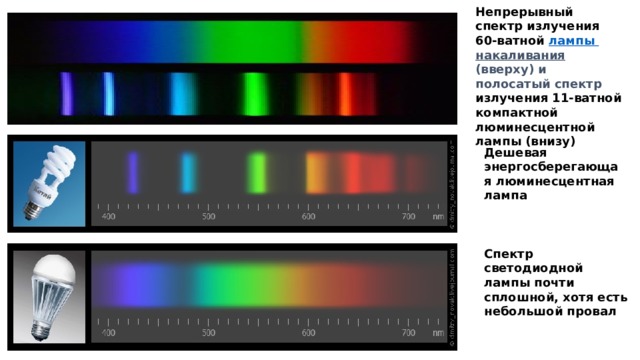

Непрерывный спектр излучения 60-ватной лампы накаливания (вверху) и полосатый спектр излучения 11-ватной компактной люминесцентной лампы (внизу)

Дешевая энергосберегающая люминесцентная лампа

Спектр светодиодной лампы почти сплошной, хотя есть небольшой провал

Лабораторная работа №13

Изучение карты звездного неба

Тема: Изучение звёздного неба с помощью подвижной карты звёздного неба

Цель: познакомиться с подвижной картой звёздного неба,

научиться определять условия видимости созвездий

научиться определять координаты звезд по карте

Ход работы:

Теория.

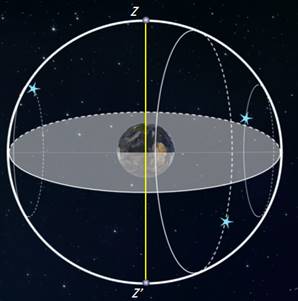

Вид звёздного неба изменяется из-за суточного вращения Земли. Изменение вида звёздного неба в зависимости от времени года происходит вследствие обращения Земли вокруг Солнца. Работа посвящена знакомству со звёздным небом, решению задач на условия видимости созвездий и определении их координат.

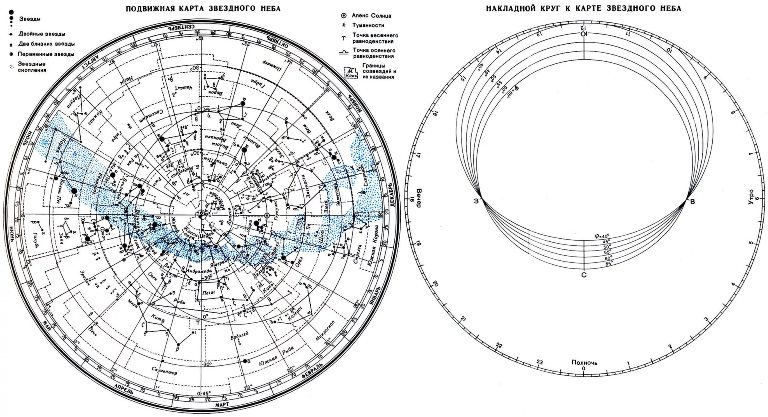

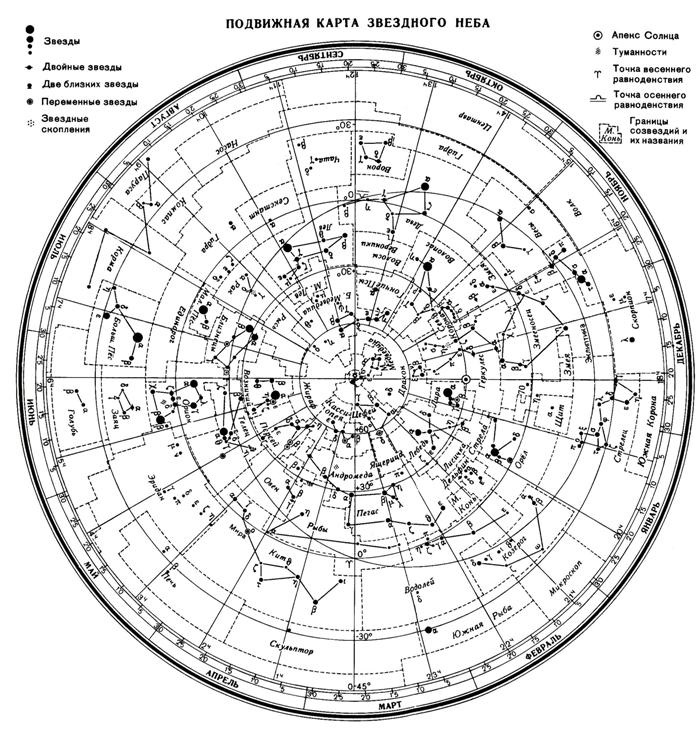

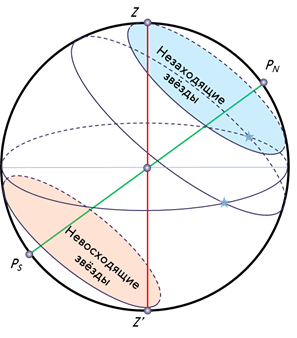

Подвижная карта звёздного неба изображена на рисунке.

(Распечатать)

Перед началом работы распечатать подвижную карту звездного неба, овал накладного круга вырезать по линии, соответствующей географической широте места наблюдения. Линия выреза накладного круга будет изображать линию горизонта. Звёздную карту и накладной круг наклеить на картон. От юга к северу накладного круга натянуть нить, которая покажет направление небесного меридиана.

На карте:

звёзды показаны чёрными точками, размеры которых характеризуют яркость звёзд;

туманности обозначены штриховыми линиями;

северный полюс мира изображён в центре карты;

линии, исходящие от северного полюса мира, показывают расположение кругов склонения. На звёздной карте для двух ближайших кругов склонения угловое расстояние равно 1 ч;

небесные параллели нанесены через 30°. С их помощью можно произвести отсчёт склонение светил δ;

точки пересечения эклиптики с экватором, для которых прямое восхождение 0 и 12 ч., называются точками весеннего g и W равноденствий;

по краю звёздной карты нанесены месяцы и числа, а на накладном круге – часы;

зенит расположен вблизи центра выреза (в точке пересечения нити, изображающей небесный меридиан с небесной параллелью, склонение которой равно географической широте места наблюдения).

Для определения местоположения небесного светила необходимо месяц, число, указанное на звёздной карте, совместить с часом наблюдения на накладном круге.

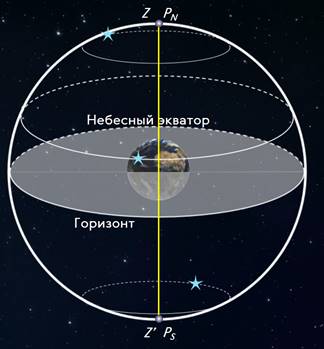

Небесный экватор — большой круг небесной сферы, плоскость которого перпендикулярна оси мира и совпадает с плоскостью земного экватора. Небесный экватор делит небесную сферу на два полушария: северное полушарие, с вершиной в северном полюсе мира, и южное полушарие, с вершиной в южном полюсе мира. Созвездия, через которые проходит небесный экватор, называют экваториальными. Различают созвездия южные и северные.

Созвездия Северного полушария: Большая и Малая Медведицы, Кассиопея, Цефей, Дракон, Лебедь, Лира, Волопас и др.

К южным относятся Южный Крест, Центавр, Муха, Жертвенник, Южный Треугольник.

Полюс мира — точка на небесной сфере, вокруг которой происходит видимое суточное движение звёзд из-за вращения Земли вокруг своей оси. Направление на Северный полюс мира совпадает с направлением на географический север, а на Южный полюс мира — с направлением на географический юг. Северный полюс мира находится в созвездии Малой Медведицы с поляриссимой (видимая яркая звезда, находящаяся на оси вращения Земли) — Полярной звездой, южный — в созвездии Октант.

Туманность — участок межзвёздной среды, выделяющийся своим излучением или поглощением излучения на общем фоне неба. Ранее туманностями называли всякий неподвижный на небе протяжённый объект. В 1920-е годы выяснилось, что среди туманностей много галактик (например, Туманность Андромеды). После этого термин «туманность» стал пониматься более узко, в указанном выше смысле. Туманности состоят из пыли, газа и плазмы.

Эклиптика — большой круг небесной сферы, по которому происходит видимое годичное движение Солнца. Плоскость эклиптики — плоскость обращения Земли вокруг Солнца (земной орбиты).

В зависимости от места наблюдателя на Земле меняется вид звездного неба и характер суточного движения звезд. Cуточные пути светил на небесной сфере — это окружности, плоскости которых параллельны небесному экватору.

Рассмотрим, как изменяется вид звездного неба на полюсах Земли. Полюс — это такое место на земном шаре, где ось мира совпадает с отвесной линией, а небесный экватор — с горизонтом.

Для наблюдателя, находящегося на Северном полюсе Земли, Полярная звезда будет располагаться в зените, звёзды будут двигаться по кругам, параллельным математическому горизонту, который совпадает с небесным экватором. При этом над горизонтом будут видны все звёзды, склонение которых положительно (на Южном полюсе, наоборот, будут видны все звезды, склонение которых отрицательно), а их высота в течение суток не будет изменяться.

Переместимся в привычные для нас средние широты. Здесь уже ось мира и небесный экватор наклонены к горизонту. Поэтому и суточные пути звёзд также будут наклонены к горизонту. Следовательно, на средних широтах наблюдатель сможет наблюдать восходящие и заходящие звёзды.

Под восходом понимается явление пересечения светилом восточной части истинного горизонта, а под заходом — западной части этого горизонта.

Помимо этого, часть звёзд, располагающихся в северных околополярных созвездиях, никогда не будут опускаться за горизонт. Такие звёзды принято называть незаходящими.

А звёзды, расположенные около Южного полюса мира для наблюдателя на средних широтах будут являться невосходящими.

Отправимся дальше — на экватор, географическая широта которого равна нулю. Здесь ось мира совпадает с полуденной линией (то есть располагается в плоскости горизонта), а небесный экватор проходит через зенит.

Суточные пути всех, без исключения, звёзд перпендикулярны горизонту. Поэтому находясь на экваторе, наблюдатель сможет увидеть все звёзды, которые в течение суток восходят и заходят.

Вообще, для того, чтобы светило восходило и заходило, его склонение по абсолютной величине должно быть меньше, чем ![]() .

.

Если ![]() , то в Северном полушарии она будет являться незаходящей (для Южного — невосходящей).

, то в Северном полушарии она будет являться незаходящей (для Южного — невосходящей).

Тогда очевидно, что те светила, склонение которых ![]() , являются невосходящими для Северного полушария (или незаходящими для Южного).

, являются невосходящими для Северного полушария (или незаходящими для Южного).

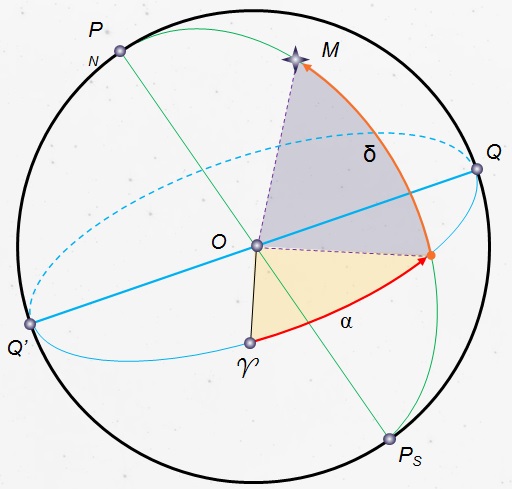

Экваториальная система координат — это система небесных координат, основной плоскостью в которой является плоскость небесного экватора.

Экваториальные небесные координаты:

1. Склонение (δ) — угловое расстояние светила М от небесного экватора, измеренное вдоль круга склонения. Обычно выражается в градусах, минутах и секундах дуги. Склонение положительно к северу от небесного экватора и отрицательно к югу от него. Объект на небесном экваторе имеет склонение 0°. Склонение северного полюса небесной сферы равно +90° Склонение южного полюса равно −90°.

2. Прямое восхождение светила (α) — угловое расстояние, измеренное вдоль небесного экватора, от точки весеннего равноденствия до точки пересечения небесного экватора с кругом склонения светила.

Последовательность выполнения практической работы:

Задачи практической работы:

Задача 1. Определите экваториальные координаты Альтаира (α Орла), Сириуса (α Большого Пса) и Веги (α Лиры).

Задача 2. Используя карту звёздного неба, найдите звезду по её координатам: δ = +35о; α = 1ч 6м.

Задача 3. Определите, какой является звезда δ Стрельца, для наблюдателя, находящего на широте 55о 15ʹ. Определить, восходящей или невосходящей является звезда двумя способами: с использованием накладного круга подвижной карты звездного неба и с использованием формул условия видимости звезд.

Практический способ. Располагаем подвижный круг на звездной карте и при его вращении определяем, является звезда восходящей или невосходящей.

Теоретичекий способ.

Используем формулы условия видимости звезд:

Если ![]() , то звезда является восходящей и заходящей.

, то звезда является восходящей и заходящей.

Если ![]() , то звезда в Северном полушарии является незаходящей

, то звезда в Северном полушарии является незаходящей

Если ![]() , то звезда в Северном полушарии является невосходящей.

, то звезда в Северном полушарии является невосходящей.

Задача 4. Установить подвижную карту звёздного неба на день и час наблюдения и назвать созвездия, расположенные в южной части неба от горизонта до полюса мира; на востоке – от горизонта до полюса мира.

Задача 5. Найти созвездия, расположенные между точками запада и севера, 10 октября в 21 час. Проверить правильность определения визуальным наблюдением звёздного неба.

Задача 6. Найти на звёздной карте созвездия с обозначенными в них туманностями и проверить, можно ли их наблюдать невооруженным глазом глазом на день и час выполнения лабораторной работы.

Задача 7. Определить, будут ли видны созвездия Девы, Рака. Весов в полночь 15 сентября? Какое созвездие в это же время будет находиться вблизи горизонта на севере?

Задача 8. Определить, какие из перечисленных созвездий: Малая Медведица, Волопас, Возничий, Орион - для вашей широты будут незаходящими?

Задача 9. На карте звёздного неба найти пять любых перечисленных созвездий: Большая Медведица, Малая Медведица, Кассиопея, Андромеда, Пегас, Лебедь, Лира, Геркулес, Северная корона – и определить приближённо небесные координаты (склонение, и прямое восхождение) a-звёзд этих созвездий.

Задача 10. Определить, какие созвездия будут находиться вблизи горизонта на Севере, Юге, Западе и Востоке 5 мая в полночь.

Контрольные вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию:

1. Что такое звёздное небо? (Звёздное небо - множество небесных светил, видимых с Земли ночью, на небесном своде. В ясную ночь человек с хорошим зрением увидит на небосводе не более 2—3 тысяч мерцающих точек. Тысячи лет назад древние астрономы разделили звездное небо на двенадцать секторов и придумали им имена и символы, под которыми они известны и поныне.)

2. Что такое созвездия? (Созвездия - участки, на которые разделена небесная сфера для удобства ориентирования на звёздном небе. В древности созвездиями назывались характерные фигуры, образуемые яркими звёздами. )

3. Сколько на сегодняшний день созвездий? (Сегодня есть 88 созвездий. Созвездия различны по занимаемой площади на небесной сфере и количеству звезд в них.)

4. Перечислить основные созвездия или те, которые вы знаете. (Существуют большие созвездия и маленькие. К первым относятся Большая Медведица, Геркулес, Пегас, Водолей, Волопас, Андромеда. Ко вторым - Южный Крест, Хамелеон, Летучая Рыба, Малый Пёс, Райская Птица. Конечно, мы назвали лишь малую толику, наиболее известные.)

5. Что такое карта неба? ( Это изображение звёздного неба или его части на плоскости. Карту неба астрономы разделили на 2 части: южную и северную (по аналогии с полушариями Земли.)

6. Что такое небесный экватор? (Большой круг небесной сферы, плоскость которого перпендикулярна оси мира и совпадает с плоскостью земного экватора.)

По окончанию практической работы студент должен представить отчет.

Отчёт должен включать ответы на все указанные пункты порядка выполнения работы и ответы на контрольные вопросы.

=

= ,

,