Иностранный язык как поле профессионально-ценностного

самоопределения личности в образовательном пространстве

школы и вуза

Н.А.Марченко,

кандидат педагогических наук,

учитель МОУ СОШ № 14 г. Азова,

Н.Н.Шапранова,

ассистент кафедры педагогики

Педагогического института

Южного федерального университета

Аннотация: Цель профессионального самоопределения – формирование внутренней готовности к осознанному и самостоятельному построению и реализации профессионального развития. Эффективность данного процесса обуславливается жизненными целями личности и ее ценностными ориентациями. Иностранный язык рассматривается как поле профессионально-ценностного самоопределения личности в образовательном пространстве школы и вуза.

Annotation: The necessity to choose a career is a difficult task for young people. One should be ready to make this choice independently and be able to realize his professional aspirations. The effectiveness of the process is determined by a person’s life goals and spiritual values. The foreign language is considered as a field of value and professional self-determination of the person in educational space of school and high school.

Увеличение экономических, социально-культурных, профессиональных и образовательных связей и отношений привело к изменению отношения к иностранному языку. Эти изменения нашли отражение и в новых образовательных стандартах. Личное общение с носителями изучаемого языка, участие в различных конкурсах и олимпиадах по иностранному языку способствует не только пониманию другой культуры и чужого менталитета, но и повышению общего культурного уровня населения. Через познание иной культуры идет познание своей собственной, ощущение национальной принадлежности, национальной идентификации, возникает чувство патриотизма - гордость за лучших представителей своей страны.

Современное образование ориентируется сегодня на развитие личности, поощрение и раскрытие её индивидуально-творческого потенциала, который в случае результативности удовлетворяет личностные амбиции, способствует позитивному настрою в индивидуально-когнитивном совершенствовании и дальнейшему развитию в профессиональном плане.

Проблема самоопределения личности в различной степени и разных формах затрагивает все стороны человеческой жизни. В связи с этим исследователи выделяют частные формы самоопределения: личностное, профессиональное, социальное, жизненное, нравственное. Интерес к проблеме самоопределения личности привел к многочисленным попыткам раскрыть смысл данного процесса и дать ему наиболее точное определение.

В отечественной психологии накоплен богатейший опыт исследования проблемы профессионального самоопределения. Это в первую очередь разработки таких ученых, как Е. А. Климов, Н. С. Пряжников, П. А. Шавир, С.Н. Чистякова, Е. И. Головаха и многих других. Общей особенностью подхода к проблеме является интерес к влиянию личностных аспектов на процесс профессионально-ценностного самоопределения. В данной статье нам хотелось бы рассмотреть вопрос формирования, становления и развития профессионально-ценностного самоопределения школьников и студентов в определенной преемственности «школа-вуз».

В ходе предметного обучения школа попутно создает некоторые предпосылки для профессионального самоопределения - опыт в отдельных видах деятельности, опыт планирования, опыт организации и другое. Однако развитие способностей, обеспечивающих возможность молодому человеку стать деятелем (субъектом собственной деятельности), школа не ставит сегодня в центр своего внимания, как и не часто создает ситуации самоопределения для учащихся в ходе образовательного процесса. Между тем, общая проблема самоопределения приобретает свое концентрированное выражение на границе выхода молодого человека из школы в самостоятельную жизнь. Она выдвигается в форме социо-культурного требования профессионального самоопределения, имея в виду ориентацию и осознание тех общественных смыслов, которые за этим требованием стоят, а именно - определения себя в качестве субъекта собственной профессиональной деятельности.

Необходимо отметить, что профессионально-ценностное самоопределение личности неразрывно связано с процессом развития самой личности. Профессионально-ценностное самоопределение личности – это система интеллектуальных, волевых и эмоционально-оценочных отношений к миру, к будущей профессиональной деятельности, на базе которых в последствие строится индивидуально-личностная позиция. Это процесс способствует приближению личности к образу «идеального» в профессии.

По нашему глубокому убеждению, проблема профессионально-ценностного самоопределения является особо актуальной для педагогических вузов. Это связано с тем, что в педагогических вузах в различных формах занимаются не только изучением и анализом ценностных и профессиональных ориентаций современной молодежи, но и непосредственно разрабатывают методики и технологии становления (формирования) и развития нравственных ценностей будущих специалистов. Данное явление развертывается как взаимодействие двух процессов:

внутреннего самодвижения, в котором возникают и реализуются личностные и профессиональные потребности, мотивы, цели, задачи,

и процесса обучения, внешнего по отношению к личности, способствующего овладению ценностями и смыслами будущей профессии.

Основными компонентами профессионально-ценностного самоопределения являются, соответственно:

ценностное самоопределение личности как процесс, акт и результат выбора собственной позиции, целей и средств самореализации в конкретных обстоятельствах жизни; основной механизм обретения и проявления человеком внутренней свободы, осуществляемый на основе ценностных ориентаций как сложного динамического новообразования,

профессиональное самоопределение как процесс формирования личностью своего отношения к профессиональной деятельности и способ его реализации через согласование индивидуально-личностных и социально-профессиональных потребностей.

Профессионально-ценностное самоопределение тесно переплетается с рядом других процессов профессионализации личности:

профессиональное развитие,

профессиональная идентичность,

профессиональное самосознание.

Профессиональное самоопределение и профессиональное развитие тесно взаимосвязаны. С одной стороны, самоопределение протекает в процессе профессионального развития, а с другой, оно выступает важным показателем становления личности будущего профессионала.

Превращение индивида в профессионала сопровождается обретением профессиональной идентичности - устойчивого согласования индивидуальных качеств, реализуемых личностью в профессиональной деятельности, и содержания профессии, обеспечивающего достижение субъективно-осознаваемого уровня профессионализма. Это обусловливает дальнейший профессиональный рост и возможность переноса сформированных навыков и умений в измененные условия деятельности.

Профессиональная идентичность выступает важнейшим результатом профессионально-ценностного самоопределения, которая формируется у личности только на ступени профессионального образования и непосредственно в процессе профессиональной деятельности.

Наличие положительной профессиональной идентичности у студентов-выпускников является результатом успешного осуществления процесса профессионально-ценностного самоопределения в период обучения в вузе.

Развитие профессионального самосознания свидетельствует об определенной зрелости личности: стимулирует активность в выборе и утверждении профессионально значимых ценностей.

Несмотря на то, что в области профессионального и ценностного становления личности в педагогике и психологии уже проведено большое число исследований (В.В.Абрамова, А.В.Задорожная, А.В.Кузнецов, Э.Н.Маковская, А.С.Петелин, С.Г.Кузнецова, Л.В.Муравьёва, И.И.Юматова, Е.А.Климов, Н.С.Пряжников, П.А.Шавир, С.Н.Чистякова, Е.И.Головаха и многие другие), изучению профессионально-ценностного самоопределения средствами иностранного языка практически не уделялось внимание. В процессе изучения данной проблемы нами был выявлен ряд противоречий:

между потребностью современного общества в молодых высококвалифицированных кадрах с устойчивой профессиональной позицией и существующей образовательной средой, слабо активизирующей процесс профессионально-ценностного самоопределения;

между познавательно-воспитательными возможностями иностранного языка и невостребованностью в нужной мере этого потенциала в профессиональной ориентации школьников и в профессиональной подготовке студентов;

между потребностью школьников и студентов в профессионально-ценностном самоопределении и деятельностью учителей и педагогов по удовлетворению этой потребности в образовательном пространстве школы и вуза.

Решение данных противоречий видится нами в том, что процесс профессионально-ценностного самоопределения школьников и студентов вуза при изучении иностранных языков должен быть выстроен следующим образом, и он будет результативным, если:

общая и профессиональная подготовка по иностранному языку будет рассматриваться как часть профессионально-ценностного становления личности школьника-выпускника и будущего специалиста;

будут определены компоненты, критерии и уровни профессионально-ценностного самоопределения личности;

процесс профессионально-ценностного самоопределения будет рассматриваться как процесс восхождения от низкого к более высокому уровню профессионально-ценностного и личностного развития;

при профессиональном самоопределении будущих специалистов будут продуктивно использоваться положения герменевтического подхода.

Данные предположения относительно профессионально-ценностного самоопределения студентов были апробированы нами на практике и получили свое подтверждение [1].

Профессионально-ценностное самоопределение - одна из значимых задач как общего среднего, так и профессионального образования. Содержание образования должно поддерживать и стимулировать процесс профессионально-ценностного самоопределения как школьников, так и студентов, что является условием формирования компетентного специалиста. В процессе лингвистической подготовки параллельно с развитием коммуникативно-познавательной деятельности (развитие вербального и невербального интеллекта, познавательных способностей, интеллектуальной любознательности) формируется личностная активность обучающихся как субъектов профессионально-ценностного самоопределения.

Хочется обратить внимание на то, что профессионально-ценностное самоопределение не ограничивается лишь выбором профессии. Оно проявляется в нахождении внутренних оснований выбора, то есть в самосознании, которое является фактором, влияющим на успешность профессионально-ценностного самоопределения личности путем осознания смысла будущей профессии, осознания себя как профессионала и нахождения целей и способов жизнедеятельности, саморазвития в профессии.

Для успешного протекания процесса профессионально-ценностного самоопределения необходимо соблюдать ряд условий, в числе которых:

встреча обучаемого с ценностно-профессиональной позицией в ее реальном и/или идеальном виде;

наличие ситуации свободного выбора в образовательном процессе и возможности обсуждения возникающих вариантов профессионального поведения и конкретных действий;

развитие рефлексивной позиции и других свойств субъекта профессиональной деятельности.

Иностранный язык является связующим звеном между личностью и реалиями будущей профессиональной деятельности, в том числе и педагогической профессии, и выступает средством развития профессионализма и компетентности будущего специалиста. Актуализация личностных смыслов изучения иностранного языка является необходимым условием самоутверждения личности как компетентного специалиста и сферой его самоопределения в жизни и профессии.

На первый взгляд, связь между профессионально-ценностным самоопределением учащихся и студентов и процессом изучения иностранного языка очень прозрачна. Но нам хотелось бы отметить, что в процессе изучения иностранного языка личность выбирает и вырабатывает свой перечень профессиональных ценностей. Важным является и то, что при изучении иностранного языка процесс профессионально-ценностного самоопределения происходит более мягким, ненавязчивым путем, так как данная задача при обучении иностранному языку не ставится как первоочередная. С другой стороны, анализ текстов, дискуссии, интервью могут нести определенную профессионально-ценностную нагрузку. Однако данная функция иностранного языка мало используется на практике как в школе, так и в вузе.

Профессионально-ценностное самоопределение личности носит длительный характер. Это процесс развивающихся отношений человека к своей профессии и к самому себе как субъекту профессиональной деятельности или профессионалу. Данное определение подчеркивает активную роль самого человека, который самостоятельно выбирает профессию, проходит период профессионального обучения и, наконец, сам активно строит собственную профессиональную карьеру и реализует личностный и интеллектуальный потенциал.

Процесс изучения иностранного языка должен быть ориентирован на личность обучаемого. Это значит, что при организации общения и подборе рабочего материала должны учитываться его личный опыт, мировоззрение, ценностные ориентации, интересы, что является путем к обретению личностного смыла учебной деятельности.

Иностранный язык как неотъемлемая часть гуманитарного образования вносит свой существенный вклад в формирование значимых профессиональных качеств будущего специалиста, становление его ценностной системы. Овладение знаниями, практическими умениями и навыками помогают личности использовать иностранный язык как средство получения информации, пополнения своих профессиональных знаний, профессионального общения на разных уровнях (как с коллегами в своей стране, так и с зарубежными специалистами) и профессиональной культуры в целом.

На профессионально-ценностное самоопределения в процессе изучения иностранного языка влияют художественные образы текстов и ситуации, обогащающие познание различных профессиональных явлений. Данные образы выполняют в сознании учащегося, как будущего специалиста, аксиологическую и интегрирующую задачу, соединяющую личностный опыт читателя с культурой профессии.

Использование герменевтического метода, по нашему мнению, активизирует, делает возможным и максимально полным процесс профессионально-ценностного самоопределения средствами иностранного языка. Герменевтический метод при изучении иностранного языка в системе школьного и высшего профессионального образования дает возможность каждому обучающемуся через интерпретацию текстовых источников открыть самому себе и другим личностный смысл понимания значения выбранной профессиональной деятельности, через работу с текстами проявить личностный образ будущего профессионала. Этот метод позволяет четко выделить в качестве приоритетов в обучении иностранному языку не только систему языка и процесс передачи знаний, но и интересы и потребности обучающихся как субъектов учебного процесса и профессионально-ценностного самоопределения.

Говоря о роли иностранного языка в становлении будущего специалиста, следует уделить внимание на его влияние на процесс развития интеллекта. Научные исследования показали, что изучающие иностранный язык по углубленной программе превосходят других по показателям, свидетельствующим о развитии интеллекта: уровню внимания, продуктивности запоминания, логичности мышления. В процессе изучения иностранного языка чаще активизируются такие психические процессы, как внимание, память, мышление, речь, воображение, развивается интеллект. Ученые пришли к выводу, что углубленно изучающие иностранный язык в значительно большей степени, чем другие, склоны к абстрактному и аналитическому мышлению, у них более развиты воображение и интерес, они обладают более высоким творческим потенциалом и более быстрой обучаемостью.

Последнее время изучению иностранных языков придается огромное значение. Потребность в знании иностранных языков диктует современная экономическая ситуация. Существует мнение, что в обществе сложилась ситуация билингвизма, когда каждый успешный человек должен владеть двумя языками: родным и вторым на уровне родного. Обратите внимание, что речь идет не об иностранном языке, а о втором языке, который воспринимается и используется так же естественно и свободно, как и родной. Применительно к иностранному языку мы видим компетентность как способность личности действовать в режиме функционирования вторичной языковой личности. Поэтому мы считаем, что иностранный язык должен выступать не просто как учебный предмет, а являться средством обучения и воспитания, условием развития и профессионально-ценностного самоопределения личности, средством развития профессионализма и компетентности будущего специалиста.

Профессионально-ценностное самоопределение в процессе изучения иностранных языков возможно лишь в условиях общения. Таким образом, общение выступает как средство достижения поставленной цели, как средство самоопределения. Общение может рассматриваться как в письменной форме (чтение и письмо), так и в устно-речевой (говорение и аудирование).

Мы рассматриваем содержание обучения не как статичную, а постоянно изменяющуюся и развивающуюся категорию, соответствующую современной образовательной ситуации. Несомненно, что базисная часть программы должна оставаться неизменной, а вариативная часть должна соответствовать современным требованиям: мобильность, результативность, целостность, многообразие выбора, быть актуальной и интересной современному учащемуся. Учителям и педагогам необходимо следить за развивающимися тенденциями в образовании и отражать их в программе обучения. Учебный предмет является не только средством передачи знания, но и средством его личностного переосмысления и, в дальнейшем, средством профессионально-ценностного самоопределения учащихся и студентов. Необходимо научить учащихся и студентов видеть в иностранном языке средство получения информации об интересующей профессии, углубления профессиональных знаний в вузе, способствующих повышению их квалификации и выработке в дальнейшем твердой профессиональной и ценностной позиции. Иностранный язык рассматривается как связующее звено между обучающимися и реалиями мира профессий, притом не только нашей страны, но и страны изучаемого иностранного языка.

Иностранный язык для специалиста – и орудие профессиональной деятельности, и часть культуры, и средство гуманизации образования [2].

Язык является универсальной средой и уникальным посредником. Интерпретация текста выступает как способ осуществления понимания. Метод герменевтики помогает «переместиться в чужую субъектность» [3]. Язык, по Г. Гадамеру, является носителем понимания традиций, в том числе и профессиональных. Г. Гадамер утверждает в своей работе «Истина и метод», что язык, а не говорящий индивид, является субъектом речи.

Рассмотрение профессионально-ценностного самоопределения личности не возможно вне контекста культуры. В нашем случае речь идет о двух культурах: родной и иноязычной. Связь иноязычной культуры и профессионально-ценностного самоопределения школьников и студентов вуза происходит вследствие взаимодействия через диалог культур. Данное взаимодействие способствует расширению и углублению социально-культурной и профессиональной компетентности будущего специалиста и формированию мировоззрения личности в целом.

Исходя из анализа литературных источников, мы пришли к выводу, что существует взаимосвязь рефлексии и иноязычной культуры через погружение в общекультурное пространство. Оно дает понимание сущности, особенности, ценности любого проявления чужой и собственной культуры и языка. Сам процесс освоения иноязычной культуры будет способствовать межкультурной восприимчивости субъекта и повышению профессиональной компетентности будущего специалиста.

Профессиональное самоопределение является начальным этапом профессиональной карьеры, так как профессиональная карьера начинается с осознанного профессионального выбора бывшего школьника. Под профессиональным самоопределением уместно также понимать «деятельность человека, принимающую то или иное содержание в зависимости от этапа его развития как субъекта труда. Содержание деятельности – это, прежде всего, образы желаемого будущего, результата (цели) в сознании субъекта, особенности его саморегуляции, владение средствами достижения цели, особенности осознания себя, своих личных качеств и своего места в системе деловых межличностных отношений» [4]. Можно сделать вывод, что профессиональное самоопределение предполагает акцент личности на её будущие жизненные перспективы и исследование профессионального самоопределения должно обязательно осуществляться в контексте данной перспективы, важнейшим элементом которой являются ценностные ориентации, жизненные планы и цели личности.

Так, например, по мнению Г.П.Богомоловой и К.Ю.Колесиной, ориентиром для профессионального и личностного становления будущих педагогов может служить комплекс личностных и профессиональных качеств, которые характеризуют современного учителя:

ярко выраженная гуманитарная позиция по отношению к детям,

интеллигентность и духовная культура,

высокий профессионализм,

педагогическое творчество,

профессиональная мобильность,

потребность и готовность к постоянному самообразованию.

Большую роль играют личностные характеристики ценностно-смысловой направленности: интеллигентность, честность, оптимизм, тактичность, толерантность, патриотизм и другие.

Профессиональный и личностный потенциал будущего специалиста раскрывается в условиях духовно-нравственного обогащения, творческой самореализации и самоутверждения, как в жизни, так и в профессии.

Выбор будущей профессии вчерашними школьниками и эффективность и качество обучения студентов, становление их как профессионалов и социально активных граждан, в значительной степени, зависит от того, с какой целью они выбрали данный вуз и каковы их социально-профессиональные жизненные планы после окончания обучения.

Работая по данной проблематике, перед нами возник следующий вопрос: как соотносятся ценностные ориентации личности и ее профессиональное самоопределение? Какой из компонентов является основообразующим?

Рассматривая особую роль ценностно-нравственной составляющей профессионального и ценностного самоопределения личности, ряд исследователей утверждают, что ценностные ориентации с одной стороны составляют базу для формирования профессионального самоопределения личности (Е.И. Головаха, Е.А. Климов), но они также являются и одним из главных компонентов этого процесса (Н.С. Пряжников, Е.Ю. Пряжникова).

Подросток уже имеет некий жизненный опыт и свою систему ценностей. Исходя из ценностных ориентаций, ожиданий и жизненных потребностей, человек профессионально определяется, выбирает вуз для поступления. Далее следует обучение профессии и, что немаловажно, профессиональная практика, в результате чего студент получает новые знания о выбранной профессии, в частности, и о мире, в целом. На фоне этого нового возникает ценностный резонанс, то есть несоответствие представлений личности о выбранной профессии и реалиями жизни. Вследствие этого студент вынужден пересмотреть свои ценностные ориентации, что бы они соответствовали реальному положению вещей.

Важным условием профессионального и ценностного самоопределения старшеклассников является и возможность знакомства с различными профессиями непосредственно на практике. Таким знакомством могут выступать как экскурсии на производство, так и непосредственное посильное участие школьников в профессиональной деятельности.

Немаловажным условием профессионально-ценностного самоопределения студентов выступает создание в процессе педагогической практики учебно-профессиональной общности как формы взаимодействия студентов, преподавателей вуза и учителей школы. Возникает учебно-профессиональная общность с позициями партнеров. Эта общность выступает как пространство для самоопределения студентов в профессиональной позиции [5].

Таким образом, именно профессиональная практика является наиболее ярким и важным моментом в профессиональном самоопределении и становлении. Она актуализирует высшие уровни самоорганизации будущего специалиста.

Проблему профессионально-ценностного самоопределения мы рассматриваем с учетом активного использования иностранного языка. Успешность овладения иностранными языками зависит не только от содержания учебной дисциплины, мастерства учителя и преподавателя, атмосферы на уроках и аудиторных занятиях, но и от отношения самих учащихся, их потребностей, мотивов, жизненных целевых установок. Знание иностранных языков дает дополнительные возможности профессионального развития. «Диалог культур» позволяет избежать национальной замкнутости и выйти на уровень сопоставления, сравнительного анализа различных подходов и методик выбранной профессиональной деятельности. [6].

Необходимо отметить, что каждая новая ступень профессионально-ценностного самоопределения сохраняет конструктивные элементы достигнутого на предыдущей ступени, обогащает их и отрицает то, что исчерпало свои созидательные возможности на новом этапе профессионального и ценностного самоопределения.

В самом общем смысле профессиональное самоопределение — это процесс и результат сознательного и самостоятельного выбора профессии.

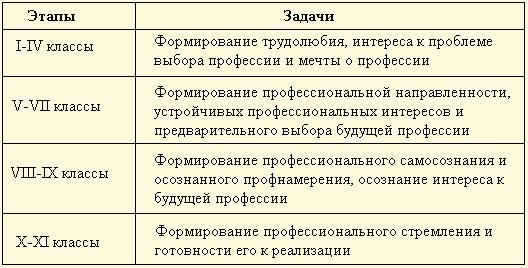

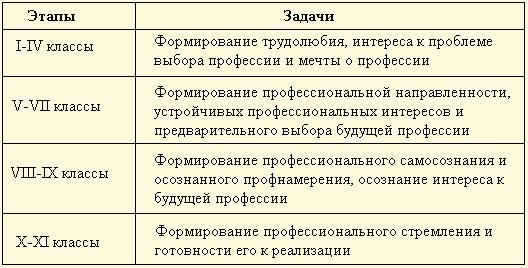

Профессиональное самоопределение — длительный процесс, который начинается еще в школе и осуществляется в несколько этапов, на каждом из которых решаются определенные задачи [7].:

В период обучения студентов в вузе Е.С. Волков выделяет следующие стадии профессионального развития и ценностного самоопределения личности:

1 стадия – период эмоциональной адаптации личности в группе (доминирующая ориентация на успех в общении);

2 стадия – познавательная адаптация личности (доминирующая ориентация на успех в учебе);

3 стадия – адаптация к профессии (доминирующая ориентация на успешное овладение выбранной профессиональной деятельностью) [8].

С полной уверенностью можно сказать, что в процессе своего профессионально-ценностного самоопределения личность проходит все три стадии без исключения. На этом пути формирования и развития профессионально-личностного самоопределения, как и в любом другом процессе, существуют определенные сложности, справляться с которыми должен научиться как учащийся школы, так и студент вуза.

К психолого-педагогическим трудностям профессионально-ценностного самоопределения можно отнести неравномерность процесса профессионального становления личности, то есть влияние профессиональных кризисов (кризис поиска и выбора профессии, кризисы профессионального обучения) на процесс профессионального созревания [9]. У студентов один из кризисов наступает сразу же после профессиональной практики, когда они открывают для себя «обратную сторону» выбранной профессии, где сталкиваются теоретические, нормативные знания, идеализированное представление о профессии с одной стороны и реалии современной системы жизни с другой.

Вышеназванные кризисы влияют на развитие профессионально-личностных качеств, ценностных установок будущего специалиста. Разрешение кризисной ситуации предполагает пересмотр ценностно-смысловой сферы, социально-психологических отношений, изменение «Я - концепции». Главенствующую роль в этом играют внутриличностные факторы.

Необходимо отметить, что достаточно важным фактором, влияющим на процесс профессионального самоопределения, является уровень социального положения и материального достатка семьи. В данной ситуации при выборе будущей профессии школьники вынуждены считаться не со своими желаниями и профессиональными интересами, а с финансовыми возможностями профессиональной деятельности. Многие студенты вынуждены одновременно и учиться, и работать, и зачастую не по профилю своей будущей специальности, а лишь с учетом высокой заработной платы. Таким образом, молодой человек вынужден пересмотреть свои профессионально-ценностные ориентации под влиянием социально-экономического диссонанса и делать профессиональный выбор часто не в пользу своих личных интересов.

Характерной особенностью профессионально-ценностного самоопределения студентов вуза связано с непрерывным порождением и разрешением противоречий. Сущность данной особенности заключается в том, что реальные возможности личности студента не соответствуют внешним условиям и требованиям к ней на конкретный момент времени. Конструктивное разрешение противоречий является движущей силой профессионально-личностного и ценностного развития студентов. Методологическая позиция преподавателя проявляется при определении путей преодоления личностного диссонанса и при выборе направления проектирования педагогического процесса в целом. Если в качестве основного условия разрешения противоречий рассматривается внутренне детерминированная активность самого студента, то реализуется личностно-ориентированный образовательный процесс.

Одним из важных профессионально-личностных качеств будущего специалиста является высокая степень личной, персональной ответственности за качество своего труда. Особенно это касается профессии учителя. Личная ответственность в педагогической профессии имеет особое значение, так как от нее в какой-то мере зависят дальнейшие судьбы сегодняшних учеников. Нередко профессию педагога сравнивают с профессией врача. От ошибки врачебной человек может пострадать физически, а ошибка педагога калечит душу человека. Поэтому так важно воспитать у будущих специалистов осознание высокого уровня ответственности за свой труд в общем, и за каждое сказанное слово и действие в частности.

Не смотря на то, что мы рассматриваем личность как субъект профессионально-ценностного самоопределения, данный процесс мы видим относительно самостоятельным этапом профессионального и ценностного становления в целом. С одной стороны, учащийся сам несет ответственность за свой профессиональный выбор, но с другой, он подвержен прямому или косвенному влиянию со стороны «своего окружения» - педагогов, родителей, друзей, общественного мнения.

Успешность и динамика профессионально-ценностного самоопределения зависит и от смысла выбранной профессии в жизни. Профессиональный выбор школьников и поступление в вуз может быть как осознанным выбором личности и являться подтверждением зрелости и самостоятельности, так и неосознанным, случайным, сделанным под влиянием «значимых других» людей. К ним мы относим родителей, учителей, близких друзей, то есть тех людей, мнение и личный пример которых является очень важным и весомым для личности.

Итак, неоспорим тот факт, что профессиональное и ценностное самоопределение личности в школе осуществляется под влиянием учителей и родителей, а в стенах вуза - под влиянием педагогов данного учреждения. И то, насколько комфортно студент будет себя чувствовать в процессе обучения, насколько ярко он сможет проявить свои профессиональные качества и реализовать свои профессиональные и ценностные амбиции, - это напрямую зависит от мастерства педагогического состава, как школы, так и вуза. Естественно, конечный профессиональный выбор всегда остается за самим человеком, т.к. он является субъектом процесса своего профессионально-ценностного самоопределения, но учитель или педагог вуза может подтолкнуть учащегося или студента к тому или иному выбору.

Таким образом, мастерство и уровень профессионализма учителя и/или педагога могут напрямую повлиять на процесс и направление профессионально-ценностного становления личности. Данные факторы способны помочь школьнику найти своё «Я» в богатом мире профессий или же помочь студентам вовремя понять свое настоящее призвание и прийти к логическому решению об изменении будущей профессиональной деятельности.

Существуют объективные сложности профессионально-ценностного самоопределения - в осознании личностью себя как профессионала. Большое значение для успешного профессионального обучения имеет тот факт, какими принципами руководствовалась личность при выборе будущей профессии. Е.И. Головаха подчеркивает важность учета отдаленных последствий принятого решения на данном этапе профессионального самоопределения. Иначе, как только план выполнен, то есть профессия выбрана и освоена, вновь возникает ситуация жизненной неопределенности. Что в свою очередь приводит личность к чувству нереализованности своих жизненных планов и ценностей [10].

Профессионально-ценностное самоопределение личности мы можем назвать относительно самостоятельным и независимым процессом. И.И. Юматова в своем исследовании выделяет следующие факторы, которые влияют на успешность самоопределения, в том числе и профессионального:

Уровень развития субъектности и профессионально-ценностного самоопределения личности прямо пропорционален уровню развития его внутренней рефлексии. Рефлексия – процесс самопознания и саморегуляции человеком своих желаний, целей, умственных действий, профессионального «Я – образа», переживаний и смыслов.

Г.И. Метельский выделил три уровня развития у личности способности к рефлексии, самопознанию:

для низкого уровня характерно неустойчивое, фрагментарное отражение действий и лишь частичная их коррекция;

для среднего уровня характерна более высокая степень самопознания личностью самой себя, более адекватное отражение личностных особенностей. Обучающийся проявляет способности к устойчивому и всестороннему отражению себя как исполнителя, но управлять своей личностью и деятельностью на этой основе не умеет;

высокий уровень - яркий пример единства осведомительной и регулятивной функций, которые проявляются как при восприятии окружающих, так и в процессе самопознания.

Представления и понятия о себе, складывающиеся в результате адекватного самоотражения и самовыражения, способствуют регуляции исполнительной деятельности, использование и реализация своего индивидуального творческого потенциала - росту профессионального мастерства личности в целом, что свидетельствует о развитии профессионального самосознания.

Профессионально-ценностное самоопределение невозможно без наличия у личности студентов профессионального самосознания как части профессионально-ценностной рефлексии. Профессиональное самосознание является сложным личностным механизмом, играющим активную регулирующую роль в деятельности будущего специалиста. Благодаря профессиональному самосознанию возможно активное саморазвитие, сознательное формирование у самого себя профессионально значимых качеств личности, профессионального мастерства. В том случае, когда старшеклассник или студент знает, какими качествами он должен обладать и в какой мере у него развиты эти качества, только в этом случае он может сознательно стремиться к формированию и развитию у себя данных качеств. Знание и сопоставление личностью своих психологических особенностей с требованиями профессиональной деятельности может стимулировать у будущих специалистов активность, направленную на самосовершенствование и самовоспитание необходимых профессиональных качеств.

Вопрос о профессиональном самосознании находится в неразрывной связи с проблемой самоопределения личности. Так, П.А.Шавир считает, что степень сформированности профессионального самосознания выпускника вуза может служить показателем успешности и завершенности его профессионального самоопределения [11].

Профессионально-ценностное самоопределение выступает как интегративное понятие, которое включает взаимосвязь когнитивных, мотивационных и ценностных характеристик личности, которые в свою очередь обеспечивают ориентацию и взаимодействие в мире профессий, позволяют более полно реализовать личностный потенциал в профессиональной деятельности. Конечным результатом профессионально-ценностного самоопределения должна выступить устойчивая профессиональная позиция индивида.

Ценностное и профессиональное самоопределение начинается ещё со школьной скамьи и не прекращается с поступлением в вуз. Профессиональное, ценностное и личностное самоопределение является центральным новообразованием юношеского возраста. Юности отводят особую роль в процессе становления мировоззрения, так как именно в это время созревают когнитивные и личностные предпосылки.

В процессе самоопределения и ученик школы, и студент вуза должен ответить на ряд важных вопросов:

«кто я?» - вопрос идентичности, направленный на получение знаний о самом себе в контексте существующих социальных отношений и требований будущей профессиональной деятельности;

«какой я?» - вопрос ценностей, направленный на осознание смысловых компонентов своего Я;

«к чему я стремлюсь?» - вопрос мотивации, эффективно ответить на который можно, только осознав первые два.

Проанализировав педагогическую и психологическую литературу по проблеме профессионального и ценностного самоопределения, мы пришли к выводу, что данный процесс есть процесс формирования личностью своего отношения к профессиональной деятельности с учетом своих ценностных ориентаций и профессионального соответствия; как способ реализации данного отношения через согласование личностных и социально-профессиональных потребностей в конкретной культурно-исторической (социально-экономической) ситуации.

Главная цель профессионально-ценностного самоопределения заключается в постепенном формировании у личности внутренней готовности к осознанному и самостоятельному построению, корректированию и реализации перспектив своего развития как профессионального, так и жизненного, личностного.

Внутренним содержанием процесса профессионально-ценностного самоопределения будущего специалиста выступает личностная самореализация, в которой он является субъектом своего профессионального и ценностного развития.

Для успешного протекания процесса ценностно-смыслового и профессионального самоопределения необходимо соблюдать ряд условий:

встреча личности с ценностно-профессиональной позицией в ее реальном или идеальном виде;

наличие свободного выбора в образовательном процессе и возможность обсуждения предложенных вариантов;

развитие рефлексивной позиции.

Особенностью процесса профессионально-ценностного самоопределения можно назвать то, что подросток, с одной стороны, готов и способен к осознанному профессионально-ценностному самоопределению, но, с другой стороны, он неуверен в своей способности, сделать правильный выбор. Профессионально-ценностное самоопределение личности усложняют профессиональные кризисы.

Итак, главной целью профессионально-ценностного самоопределения на ступени школьного образования является формирование интереса к проблеме выбора профессии, формирование профессионального самосознания и профессионального стремления, а также его реализация.

Главной целью профессионально-ценностного самоопределения студентов вуза является развитие и развитость профессионального самосознания, выработка своей собственной профессиональной позиции, своего профессионального «Я», ясное осознание своей профессиональной идентификации, реализация своего индивидуально-творческого потенциала в профессиональной деятельности.

Литература:

Марченко Н.А. Профессионально-ценностное самоопределение студентов педагогического вуза при изучении иностранных языков / Автореферат. на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 ...-Ростов-на-Дону, ПИ ЮФУ, 2010.

Якунин В.А. Современные методы обучения в высшей школе. М., 1991.

Сороковых Г.В. Субъектно-деятельностный подход к личностно-профессиональному развитию студентов. // Педагогика. – 2004. – №1. – С. 95

Вайндорф-Сысоева М.Е., Крившенко Л.П. Педагогика / М.: Юрайт, 2005. С. 153-157.

Шавир П.А. Психология профессионального самоопределения в ранней юности. – М., 1981. - 96 с.

Витлин Ж.Л. Развитие общей и профессиональной культуры учителей иностранного языка // Иностранные языки в школе. – 1993. - №6. – С.50-53.

http://www.cross-kpk.ru

Гинзбург М.Р. Личностное самоопределение как психологическая проблема // Вопросы психологии, 1988. №2. с.19-27.

Носова Т.А. Ценностное самоопределение выпускника лицея./ Диссертация на соискание степени к.п.н. Оренбург.1998. 227 с.

Чудновский В.Э. Педагогическая профессия в системе смысложизненных ориентации учителя // Современные проблемы смысла жизни и акме. М.: Самара, 2002.- С.177-185.

Шавир П.А. Психология профессионального самоопределения в ранней юности. – М., 1981. - 96 с.