Иошина Оксана Владимировна, методист, руководитель музея «Русская изба» МБОУ ДО «ГДТ «Академия талантов»

«История одного каравая»

Интерактивная экскурсия

Цель: знакомство обучающихся с особенностями сельскохозяйственных работ в летний период, связанных с выращивание зерна и приготовлением хлеба.

Задачи:

образовательные:

познакомить обучающихся с процессом создания каравая нашими предками, с экспонатами музея, которые когда-то использовались для его производства;

создать образное представление об основных этапах работы по выращиванию и выпечки хлеба;

развивающие:

развивать любознательность, творчество, инициативу;

способствовать формированию бережного, уважительного отношения к хлебу и труду хлеборобов; зарождению интереса к истории;

воспитательные:

воспитывать уважительное отношение к людям, занимающимся сельским хозяйством.

Оборудование и методическое оснащение: интерактивный стол, видеоролики «Откуда берется хлеб на нашем столе» и «Сказ о хлебе» (Детский центр Музея хлеба), аудиоаппаратура, музыкальное сопровождение («Русские наигрыши»), музейные экспонаты: серп, коса, лукошко, ступка и пест, сито, ночва, квашня, формы для хлеба (жаровня), кочерга.

В методической разработке использован материал Голубятниковой Татьяны Петровны, учителя истории МАОУ «СОШ №12 с УИОП», г. Губкин

Место проведения: «Двор народного быта и уклада жизни» (этнографический музей «Русская изба»)

Целевая аудитория: дети 6 – 14 лет.

Продолжительность занятия: 20 минут

Ход мероприятия

Звучит русская народная музыка, хозяйка встречает гостей с караваем.

Хозяйка. Здравствуйте гостюшки дорогие! Рада вас приветствовать у себя в горнице. И по доброй русской традиции встречаю вас хлебом - караваем.

С незапамятных времен дошел до нас обычай встречать дорогих гостей хлебом - караваем. Он стал символом доброго, мирного труда, символом достатка и счастья. И эти счастьем спешат поделиться со всеми. В старину каравай ржаного хлеба с солонкой соли подносили князьям и боярам, царям и помещикам.

Вот он Хлебушек душистый,

Вот он теплый, золотистый.

В каждый дом, на каждый стол,

он пожаловал, пришел.

В нем здоровье наша, сила, в нем чудесное тепло.

Сколько рук его растило, охраняло, берегло.

В нем - земли родимой соки,

Солнца свет веселый в нем...

Уплетай за обе щеки, вырастай богатырем!

(дети угощаются свежим хлебом)

Хозяйка. Ребята, вам понравилось угощение? А вы знаете, как давно появился хлеб и сколько труда надо приложить, чтобы получился такой вкусный и ароматный каравай? Нет, да это не беда, сейчас я расскажу вам об этом и покажу орудия труда при помощи, которых наши предки изготавливали хлеб.

Х

озяйка. Ученые полагают, что хлебу свыше 15 тысяч лет. Правда, хлеб в те давние времена мало чем напоминал нынешний. Первый хлеб представлял собой подобие запеченной кашицы, приготовленной из крупы и воды. Затем научились разрыхлять тесто с помощью хлебопекарных дрожжей и молочнокислых бактерий. На Руси владели секретом приготовления дрожжевого теста с незапамятных времен. Пекарни когда-то назывались избами. Но пекли хлеб практически в каждом доме. Русские всегда ели больше хлеба, чем мяса. Хлеб называли жито-жизнь.

озяйка. Ученые полагают, что хлебу свыше 15 тысяч лет. Правда, хлеб в те давние времена мало чем напоминал нынешний. Первый хлеб представлял собой подобие запеченной кашицы, приготовленной из крупы и воды. Затем научились разрыхлять тесто с помощью хлебопекарных дрожжей и молочнокислых бактерий. На Руси владели секретом приготовления дрожжевого теста с незапамятных времен. Пекарни когда-то назывались избами. Но пекли хлеб практически в каждом доме. Русские всегда ели больше хлеба, чем мяса. Хлеб называли жито-жизнь.

Хозяйка. Но прежде, чем хлебу попасть на стол, надо было потрудиться. Ранней весной землю вспахивали сохой, она п редставляла собой широкую крепкую доску с заостренными раздвоенными снизу концами, на которые надевали железные наконечники-сошники, позже был изобретен плуг с лемехом. Затем почву выравнивали бороной – боронили.

редставляла собой широкую крепкую доску с заостренными раздвоенными снизу концами, на которые надевали железные наконечники-сошники, позже был изобретен плуг с лемехом. Затем почву выравнивали бороной – боронили.

С амым ответственным занятием был сев. На сев выходили в безветренный день, босиком. Из лукошка, привязанного на груди, горстями разбрасывали зерно. Лукошко - плетеная корзина из ивовых прутьев (показ экспоната).

амым ответственным занятием был сев. На сев выходили в безветренный день, босиком. Из лукошка, привязанного на груди, горстями разбрасывали зерно. Лукошко - плетеная корзина из ивовых прутьев (показ экспоната).

Х озяйка. А сейчас, ребята, я предлагаю вам побывать в роли СЕЯТЕЛЯ. Встали все в круг и повторяйте за мной.

озяйка. А сейчас, ребята, я предлагаю вам побывать в роли СЕЯТЕЛЯ. Встали все в круг и повторяйте за мной.

Игра: «Зёрнышко»

Выйди, выйди, солнышко (руки вверх).

Мы посеем зёрнышко (имитируют посев зерна)

Скоро вырастит росток (медленно поднимаются, поднимают руки вверх).

Потянется на восток (наклон на право),

П отянется на восток (наклон налево).

отянется на восток (наклон налево).

И поспеет колосок (руки в стороны).

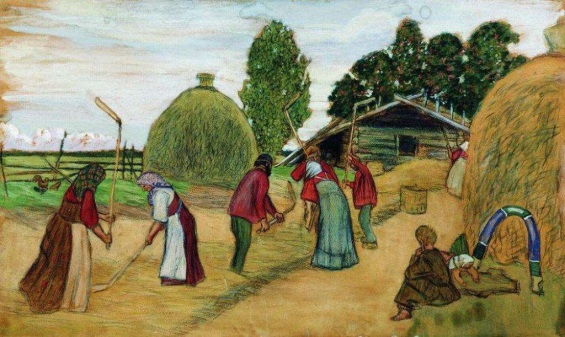

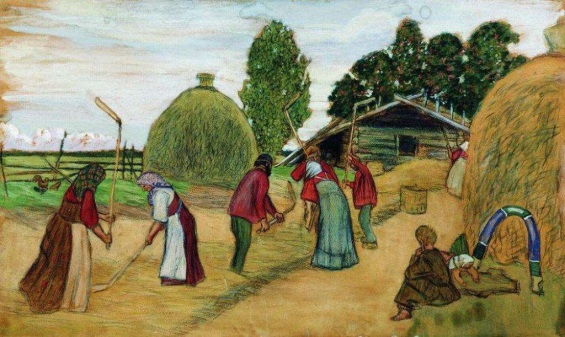

В конце лета начиналась страда (жатва) (рис. 7), убирали хлеб серпами.

С ерп - орудие для срезания злаков и трав, состоящий из сужающегося, закруглённого лезвия (как правило, стального) и короткой деревянной рукоятки (показ экспоната). Серп является одним из древнейших орудий человека и символом земледелия. Убирать жито серпом долго и трудно, надо наклониться к каждому пучку колосьев взять в руки и срезать серпом (хозяйка демонстрирует, как это надо сделать), жали, как правило, женщины.

ерп - орудие для срезания злаков и трав, состоящий из сужающегося, закруглённого лезвия (как правило, стального) и короткой деревянной рукоятки (показ экспоната). Серп является одним из древнейших орудий человека и символом земледелия. Убирать жито серпом долго и трудно, надо наклониться к каждому пучку колосьев взять в руки и срезать серпом (хозяйка демонстрирует, как это надо сделать), жали, как правило, женщины.

На нашей на ниве

Сегодня дожинки.

Будем жито, жито жать,

Во снопы его вязать.

Х озяйка. Петр I привез из Литвы косы и грабли, что сделало уборку хлеба более легким и быстрым.

озяйка. Петр I привез из Литвы косы и грабли, что сделало уборку хлеба более легким и быстрым.

Коса - сельскохозяйственной орудие, для кошения травы, уборки хлебов. Коса по конструкции представляет собой длинное, слегка изогнутое цельностальное полотно с заточенным лезвием (жалом). (Демонстрация экспоната).

Хозяйка. Ребята, а кто ни будь из вас, видел, как косят траву? (ответы детей).

Х озяйка. Косить значительно быстрее и легче, чем срезать серпом, но после покоса и уборки хлеба остается много колосьев, их надо убирать граблями. Косить работа мужская, а сгребать женская.

озяйка. Косить значительно быстрее и легче, чем срезать серпом, но после покоса и уборки хлеба остается много колосьев, их надо убирать граблями. Косить работа мужская, а сгребать женская.

Грабли - Изначально «граблей» называли любой предмет, позволяющий что-либо цеплять или удерживать. Этим словом называли и человеческую руку, и деревянную ложку.

Р учные грабли для уборки скошенного хлеба или травы состоят из деревянного или железного четырёхгранного бруска — «хребта», в который через сквозные дыры вколочены деревянные или железные «зубья» и перпендикулярно последним укреплена деревянная ручка длиной в рост человека.

учные грабли для уборки скошенного хлеба или травы состоят из деревянного или железного четырёхгранного бруска — «хребта», в который через сквозные дыры вколочены деревянные или железные «зубья» и перпендикулярно последним укреплена деревянная ручка длиной в рост человека.

Хозяйка. Ребятки, а вы знаете. Что означает выражение «наступать на грабли»?

И нтересной особенностью граблей является то, что если положить их на землю зубьями вверх и наступить на зубья, то они резко примут вертикальное положение, при этом ударив наступившего (как правило, по лбу, но могут и в другое место, в зависимости от длины ручки и роста человека). Отсюда происходят выражения «бег по граблям», означающее глупое, бессмысленное занятие, наносящее вред самому себе, и «наступать на грабли», что значит «совершать глупые ошибки».

нтересной особенностью граблей является то, что если положить их на землю зубьями вверх и наступить на зубья, то они резко примут вертикальное положение, при этом ударив наступившего (как правило, по лбу, но могут и в другое место, в зависимости от длины ручки и роста человека). Отсюда происходят выражения «бег по граблям», означающее глупое, бессмысленное занятие, наносящее вред самому себе, и «наступать на грабли», что значит «совершать глупые ошибки».

Копны убранного хлеба свозили на ток и там обмолачивали цепами.

Ц еп - (молотило) — примитивное орудие для обмолота, состоит из двух подвижно связанных концами палок: более длинная (до 2 м) рукоятка и более короткая (до 0,8 м) рабочая часть, ударяющая по злакам. Обмолоченное зерно отделяли от мусора, веяли при помощи деревянных лопат, подбрасывая на ветру.

еп - (молотило) — примитивное орудие для обмолота, состоит из двух подвижно связанных концами палок: более длинная (до 2 м) рукоятка и более короткая (до 0,8 м) рабочая часть, ударяющая по злакам. Обмолоченное зерно отделяли от мусора, веяли при помощи деревянных лопат, подбрасывая на ветру.

Деревянная лопата (хлебная лопата) — плоская лопата, как правило, целиком сделанная из дерева. Предназначена для помещения в печь (и извлечения из нее) хлеба, использовали для просушки зерна.

Хозяйка. Вот и собрали жито. А теперь пришел мой черед, я не подведу, славных хлебов напеку.

И з зерна получали муку, путем измельчения в ступке, позже изобрели ручную зернотерку, а еще позже мельницы.

з зерна получали муку, путем измельчения в ступке, позже изобрели ручную зернотерку, а еще позже мельницы.

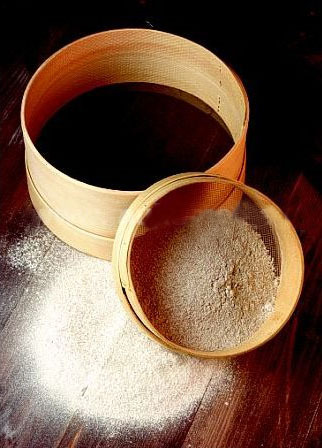

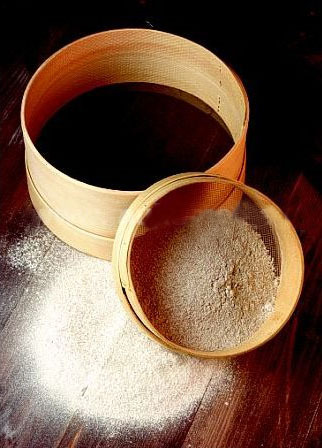

- Ребята, что теперь с мукой надо сделать, перед тем как тесто замешивать? А что нам для этого понадобиться?

Х озяйка. Ох, какие ребятки умные, да сообразительные. Правильно муку сеяли через сито в нОчву.

озяйка. Ох, какие ребятки умные, да сообразительные. Правильно муку сеяли через сито в нОчву.

Сито для муки имеется в каждом доме, это совершенно незаменимый инструмент для выпекания хлебобулочных изделий и вообще при работе с мукой. Просеивание муки через сито не только освобождает ее от возможных примесей, но также и делает рыхлой, насыщает кислородом. Сито для муки в самом простом варианте представляет собой ткань с мелкими дырочками, натянутую на раму. Такие сита использовались веками, однако на смену им пришли более прогрессивные модели (демонстрирует сито и нОчву).

Н очва - неглубокое, тонко отделанное корытце, лоток.

очва - неглубокое, тонко отделанное корытце, лоток.

На ночвах сеют муку, на ночвах перебирают зерно или крупу катают хлебы; в ночвы складывают из печи печенье, выносят его на продажу.

(демонстрирует, как нужно сеять муку)

Хозяйка. Муку мы просеяли, пришла пора тесто ставить. Так, в какой же посуде тесто ставили на Руси? А вы знаете, что такое квашня (дежня)?

К вашня - посуда для замешивания теста. Обычно ржаное тесто замешивали (растворяли) в деревянной посуде, сделанной из клепок, схваченных деревянными или железными обручами. Реже такую посуду выдалбливали из цельного куска дерева. Ее основные названия: квашня, квашонка, дeжа, дежка. В традиционной русской деревне для закваски хозяйки использовали пивную гущу, дрожжи, но чаще просто оставляли в посуде кусок уже бродившего теста. После того как тесто поднимется, его вымешивают руками, формуют хлебы и сажают на деревянной лопате в печь на под, иногда подстилая капустные листья, чтобы не подгорел низ. Позже стали использовать жаровни – специальные формы для выпечки хлеба.

вашня - посуда для замешивания теста. Обычно ржаное тесто замешивали (растворяли) в деревянной посуде, сделанной из клепок, схваченных деревянными или железными обручами. Реже такую посуду выдалбливали из цельного куска дерева. Ее основные названия: квашня, квашонка, дeжа, дежка. В традиционной русской деревне для закваски хозяйки использовали пивную гущу, дрожжи, но чаще просто оставляли в посуде кусок уже бродившего теста. После того как тесто поднимется, его вымешивают руками, формуют хлебы и сажают на деревянной лопате в печь на под, иногда подстилая капустные листья, чтобы не подгорел низ. Позже стали использовать жаровни – специальные формы для выпечки хлеба.

Хозяйка. Выпекать хлеб нужно было благословясь. Муку и квашню перед использованием крестили. В печь хлеб сажали со специальным приговором: «Печка-матушка, прикрой моего хлебца, напеки по-хорошему».

Посадив в печь караваи, стряпуха тут же закрывала заслонку. Опытные стряпухи примерно знали, сколько нужно хлебу находиться в печи, чтобы он смог как следует пропечься и в то же время не подгореть.

Испеченный хлеб никогда не клали на голый стол, только на скатерть. В противном случае люди обрекали себя на «голую» жизнь.

Хозяйка. Да, трудно хлебушек дается, не один день надо потрудиться. Относиться к хлебу и хлеборобам надо уважительно. Не зря говорят, что хлеб всему голова.

В старину существовало много примет, поверий, обрядов и обычаев, связанных с хлебом. Например:

• Солнце закатилось – не начинай новой ковриги, а то хозяйство расстроится; а уж если начал в этот час резать хлеб, то горбушку не ешь, а после ужина опять приставь к начатой ковриге.

• Хлеб из рук выпадает - значит, гость торопится.

• Раздвоился вдруг хлеб в печи – к отлучке одного из членов семьи.

• Хлеб, испеченный в страстную пятницу, привязывали льняным шпагатом к притолоке – и этот «страстной» хлеб исправно не пускал в дом злых духов.

• В доме каждого моряка и рыбака висел хлебец, вылепленный в форме кораблика; пока он цел, никакая беда не грозила ушедшему в море.

Хозяйка. А сколько пословиц и поговорок у русского народа о хлебе и всем, что с ним связано! Ребята, а вы знаете поговорки и пословицы о хлебе?

Хозяин. Молодцы, ребятки. А вы знаете, что есть музей хлеба? Нет?

В 1988 году, в Санкт - Петербурге, был создан музей хлеба. В России, это единственный музей, а в мире тринадцатый. Название этого музея, говорит о его сути. Здесь есть все, что связано с хлебом и его производством. Можно узнать, как наши предки изготавливали хлеб, как кушали. В этом музее, рассказана история первых печей для выпечки хлеба.

Хозяйка. В настоящее время существует много сортов хлеба: российский дарницкий, столичный, любительский. Один из самых популярных Бородинский. А вы знаете, почему он так называется? (ответы детей)

Тогда послушайте.

Легенда о Бородинском хлебе

На Бородинском поле шло сраженье,

Картечи визг, как по стеклу ножом,

И вот французов лёгкою мишенью

Стал наш обоз с мукой и фуражом.

То ли ядро шальное, то ли мина,

То ли снаряд в фургон с мукой попал,

А следом шёл фургон с корицей, тмином,

И взрыв муку и тмин перемешал.

Ну а солдат кормить-то чем-то надо?

Негоже продовольствие бросать!

Ведь с тмином та мука, поди, не с ядом…

Так стали «Бородинский» выпекать.

И говорят, что даже сам Кутузов,

А может быть, и сам Багратион,

Нахваливали меткость тех французов,

Что так удачно вмазали в фургон.

Вот так из века, ставшего былинным,

Пришёл к нам хлеб, который всем знаком.

Как хорошо, что был фургон тот с тмином,

А не с фасолью или с чесноком!

Хозяйка. Ребята! Вот и заканчивается наш разговор о хлебе, о русском каравае. Как много мы сегодня узнали о труде наших предков, о том, как надо потрудиться, чтобы отведать кусочек ароматного хлеба. Познакомились с орудиями труда, узнали их назначение, название. А самое главное мы поняли, почему надо бережно относиться к хлебу.

До свидания! До новых встреч!

озяйка. Ученые полагают, что хлебу свыше 15 тысяч лет. Правда, хлеб в те давние времена мало чем напоминал нынешний. Первый хлеб представлял собой подобие запеченной кашицы, приготовленной из крупы и воды. Затем научились разрыхлять тесто с помощью хлебопекарных дрожжей и молочнокислых бактерий. На Руси владели секретом приготовления дрожжевого теста с незапамятных времен. Пекарни когда-то назывались избами. Но пекли хлеб практически в каждом доме. Русские всегда ели больше хлеба, чем мяса. Хлеб называли жито-жизнь.

озяйка. Ученые полагают, что хлебу свыше 15 тысяч лет. Правда, хлеб в те давние времена мало чем напоминал нынешний. Первый хлеб представлял собой подобие запеченной кашицы, приготовленной из крупы и воды. Затем научились разрыхлять тесто с помощью хлебопекарных дрожжей и молочнокислых бактерий. На Руси владели секретом приготовления дрожжевого теста с незапамятных времен. Пекарни когда-то назывались избами. Но пекли хлеб практически в каждом доме. Русские всегда ели больше хлеба, чем мяса. Хлеб называли жито-жизнь. редставляла собой широкую крепкую доску с заостренными раздвоенными снизу концами, на которые надевали железные наконечники-сошники, позже был изобретен плуг с лемехом. Затем почву выравнивали бороной – боронили.

редставляла собой широкую крепкую доску с заостренными раздвоенными снизу концами, на которые надевали железные наконечники-сошники, позже был изобретен плуг с лемехом. Затем почву выравнивали бороной – боронили.  амым ответственным занятием был сев. На сев выходили в безветренный день, босиком. Из лукошка, привязанного на груди, горстями разбрасывали зерно. Лукошко - плетеная корзина из ивовых прутьев (показ экспоната).

амым ответственным занятием был сев. На сев выходили в безветренный день, босиком. Из лукошка, привязанного на груди, горстями разбрасывали зерно. Лукошко - плетеная корзина из ивовых прутьев (показ экспоната).  озяйка. А сейчас, ребята, я предлагаю вам побывать в роли СЕЯТЕЛЯ. Встали все в круг и повторяйте за мной.

озяйка. А сейчас, ребята, я предлагаю вам побывать в роли СЕЯТЕЛЯ. Встали все в круг и повторяйте за мной. отянется на восток (наклон налево).

отянется на восток (наклон налево). ерп - орудие для срезания злаков и трав, состоящий из сужающегося, закруглённого лезвия (как правило, стального) и короткой деревянной рукоятки (показ экспоната). Серп является одним из древнейших орудий человека и символом земледелия. Убирать жито серпом долго и трудно, надо наклониться к каждому пучку колосьев взять в руки и срезать серпом (хозяйка демонстрирует, как это надо сделать), жали, как правило, женщины.

ерп - орудие для срезания злаков и трав, состоящий из сужающегося, закруглённого лезвия (как правило, стального) и короткой деревянной рукоятки (показ экспоната). Серп является одним из древнейших орудий человека и символом земледелия. Убирать жито серпом долго и трудно, надо наклониться к каждому пучку колосьев взять в руки и срезать серпом (хозяйка демонстрирует, как это надо сделать), жали, как правило, женщины. озяйка. Петр I привез из Литвы косы и грабли, что сделало уборку хлеба более легким и быстрым.

озяйка. Петр I привез из Литвы косы и грабли, что сделало уборку хлеба более легким и быстрым. озяйка. Косить значительно быстрее и легче, чем срезать серпом, но после покоса и уборки хлеба остается много колосьев, их надо убирать граблями. Косить работа мужская, а сгребать женская.

озяйка. Косить значительно быстрее и легче, чем срезать серпом, но после покоса и уборки хлеба остается много колосьев, их надо убирать граблями. Косить работа мужская, а сгребать женская.  учные грабли для уборки скошенного хлеба или травы состоят из деревянного или железного четырёхгранного бруска — «хребта», в который через сквозные дыры вколочены деревянные или железные «зубья» и перпендикулярно последним укреплена деревянная ручка длиной в рост человека.

учные грабли для уборки скошенного хлеба или травы состоят из деревянного или железного четырёхгранного бруска — «хребта», в который через сквозные дыры вколочены деревянные или железные «зубья» и перпендикулярно последним укреплена деревянная ручка длиной в рост человека.  нтересной особенностью граблей является то, что если положить их на землю зубьями вверх и наступить на зубья, то они резко примут вертикальное положение, при этом ударив наступившего (как правило, по лбу, но могут и в другое место, в зависимости от длины ручки и роста человека). Отсюда происходят выражения «бег по граблям», означающее глупое, бессмысленное занятие, наносящее вред самому себе, и «наступать на грабли», что значит «совершать глупые ошибки».

нтересной особенностью граблей является то, что если положить их на землю зубьями вверх и наступить на зубья, то они резко примут вертикальное положение, при этом ударив наступившего (как правило, по лбу, но могут и в другое место, в зависимости от длины ручки и роста человека). Отсюда происходят выражения «бег по граблям», означающее глупое, бессмысленное занятие, наносящее вред самому себе, и «наступать на грабли», что значит «совершать глупые ошибки». еп - (молотило) — примитивное орудие для обмолота, состоит из двух подвижно связанных концами палок: более длинная (до 2 м) рукоятка и более короткая (до 0,8 м) рабочая часть, ударяющая по злакам. Обмолоченное зерно отделяли от мусора, веяли при помощи деревянных лопат, подбрасывая на ветру.

еп - (молотило) — примитивное орудие для обмолота, состоит из двух подвижно связанных концами палок: более длинная (до 2 м) рукоятка и более короткая (до 0,8 м) рабочая часть, ударяющая по злакам. Обмолоченное зерно отделяли от мусора, веяли при помощи деревянных лопат, подбрасывая на ветру.  з зерна получали муку, путем измельчения в ступке, позже изобрели ручную зернотерку, а еще позже мельницы.

з зерна получали муку, путем измельчения в ступке, позже изобрели ручную зернотерку, а еще позже мельницы.  озяйка. Ох, какие ребятки умные, да сообразительные. Правильно муку сеяли через сито в нОчву.

озяйка. Ох, какие ребятки умные, да сообразительные. Правильно муку сеяли через сито в нОчву. очва - неглубокое, тонко отделанное корытце, лоток.

очва - неглубокое, тонко отделанное корытце, лоток.  вашня - посуда для замешивания теста. Обычно ржаное тесто замешивали (растворяли) в деревянной посуде, сделанной из клепок, схваченных деревянными или железными обручами. Реже такую посуду выдалбливали из цельного куска дерева. Ее основные названия: квашня, квашонка, дeжа, дежка. В традиционной русской деревне для закваски хозяйки использовали пивную гущу, дрожжи, но чаще просто оставляли в посуде кусок уже бродившего теста. После того как тесто поднимется, его вымешивают руками, формуют хлебы и сажают на деревянной лопате в печь на под, иногда подстилая капустные листья, чтобы не подгорел низ. Позже стали использовать жаровни – специальные формы для выпечки хлеба.

вашня - посуда для замешивания теста. Обычно ржаное тесто замешивали (растворяли) в деревянной посуде, сделанной из клепок, схваченных деревянными или железными обручами. Реже такую посуду выдалбливали из цельного куска дерева. Ее основные названия: квашня, квашонка, дeжа, дежка. В традиционной русской деревне для закваски хозяйки использовали пивную гущу, дрожжи, но чаще просто оставляли в посуде кусок уже бродившего теста. После того как тесто поднимется, его вымешивают руками, формуют хлебы и сажают на деревянной лопате в печь на под, иногда подстилая капустные листья, чтобы не подгорел низ. Позже стали использовать жаровни – специальные формы для выпечки хлеба.