Использование интерактивных методов и приемов обучения на уроках математики в начальной школе.

- Выполнила: студентка 5 курса

- Группы Ноз – 12 – 1

- Е. А. Богомолова

Интерактивные технологии - это

- - Один из популярных существующих методов обучения, преследующий одну единственную цель – усвоение знаний учащимися.

- Это организация комфортных условий обучения, при которых все ученики активно взаимодействуют между собой. Именно использовании этой модели обучения учителем на своих уроках, говорит об его инновационной деятельности.

- Интерактивными технологиями являются такие, в которых ученик выступает в постоянно флуктуирующий субъектно-объективных отношениях относительно обучающей системы, периодически становясь ее автономным активным элементом. (http://festival.1september.ru/articles/417553/)

Термин интерактивный

- Означает взаимодействие, нахождение в режиме беседы, диалога с кем – либо.

- Учитель направляет деятельность учащихся на достижение целей урока.

Целевые ориентации

- Активизация индивидуальных умственных процессов учащихся.

- Возбуждение внутреннего диалога у учащегося.

- Обеспечение понимания информации, являющейся предметом обмена.

- Индивидуализация педагогического взаимодействия.

- Вывод учащегося на позицию субъекта обучения.

- Достижение двусторонней связи при обмене информацией между учащимися.

Задачи учителя:

- – выявление многообразия точек зрения;

- – обращение к личному опыту участников;

- – поддержка активности участников;

- – соединение теории и практики;

- – взаимообогащение опыта участников;

- – облегчение восприятия, усвоения, взаимопонимания участников;

- – поощрение творчества участников.

Особенности организации:

- Интерактивные технологии основаны на прямом взаимодействии учащихся с учебным окружением. Учебное окружение выступает как реальность, в которой учащийся находит для себя область осваиваемого опыта. Опыт учащегося – это центральный активатор учебного познания.

- В интерактивной технологии учащиеся выступают полноправными участниками, их опыт важен не менее, чем опыт учителя, который не столько дает готовые знания, сколько побуждает учащихся к самостоятельному поиску.

Учитель выступает в трех ролях:

- информатор-эксперт;

- организатор-фасилитатор;

- Консультант;

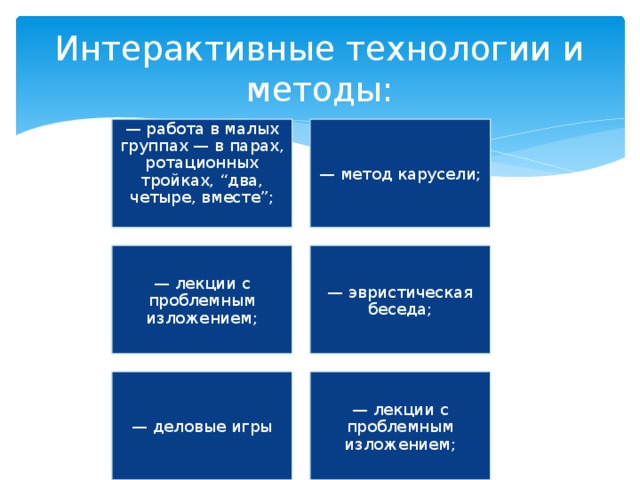

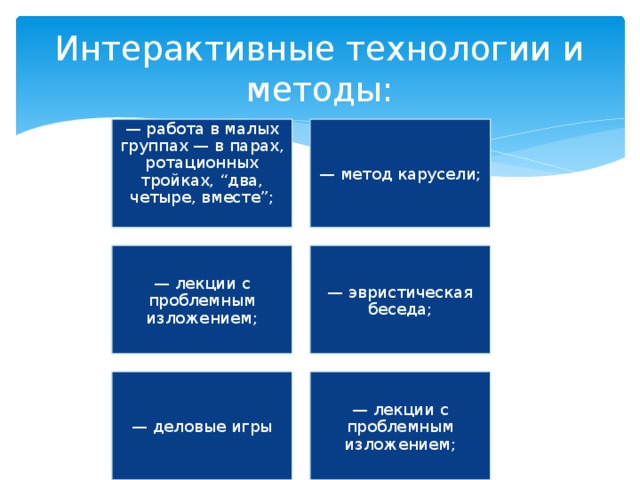

Интерактивные технологии и методы:

— работа в малых группах — в парах, ротационных тройках, “два, четыре, вместе”;

— метод карусели;

— лекции с проблемным изложением;

— эвристическая беседа;

— деловые игры

— лекции с проблемным изложением;

продолжение

— использование средств мультимедиа

технология полноценного сотрудничества;

технология моделирования, или метод проектов (скорее как внеурочная деятельность);

Интерактивный метод

- означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо или чем-либо. Интерактивные методы и приемы ориентированы на широкое взаимодействие учеников не только с учителем и друг с другом, но и с компьютером, интерактивной доской и другими интерактивными средствами.

- Термин "интерактивные методы" связан, как правило, с двумя группами взаимосвязанных методов: первая группа - обучение, построенное на общении с компьютером и посредством компьютера и вторая группа - бескомпьютерное - специально организованное учебное взаимодействие между обучающимися.

Интерактивные методы обучения требуют соблюдения следующих правил:

- « Мозговой штурм»

- - запрещена критика выдвинутых идей и промежуточные критические оценки высказываний;

- - не допускаются суждения о неразрешимости проблемы;

- - чем больше выдвинуто предложений, тем больше вероятность появления новой и ценной идеи;

- - в ходе "мозгового штурма" приветствуется усовершенствование и развитие предложенных идей;

- - наличие ролей;

- - доброжелательная, творческая атмосфера проведения;

- - активное взаимодействие всех участников игры.

- - имитация в игре реального процесса с помощью модели;

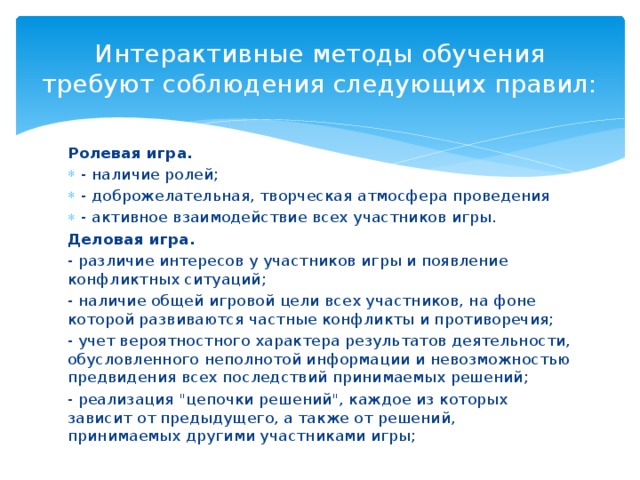

Интерактивные методы обучения требуют соблюдения следующих правил:

Ролевая игра.

- - наличие ролей;

- - доброжелательная, творческая атмосфера проведения

- - активное взаимодействие всех участников игры.

Деловая игра.

- различие интересов у участников игры и появление конфликтных ситуаций;

- наличие общей игровой цели всех участников, на фоне которой развиваются частные конфликты и противоречия;

- учет вероятностного характера результатов деятельности, обусловленного неполнотой информации и невозможностью предвидения всех последствий принимаемых решений;

- реализация "цепочки решений", каждое из которых зависит от предыдущего, а также от решений, принимаемых другими участниками игры;

Математическая карусель.

- Математическая "карусель" - это командное соревнование по решению задач. Побеждает команда, набравшая наибольшее число очков. Задачи решаются на двух рубежах - исходном и зачётном. Всем членам команды присваиваются порядковые номера (на пример от 1 до 6). По сигналу команды на исходном рубеже начинают решать задачи и предъявляют решение (или ответ) судье. Если оно верное, игрок №1 переходит на зачётный рубеж и получает задачу там, а члены команды, оставшиеся на исходном рубеже получают новую задачу, если опять верный ответ, то игрок №2 переходит на зачётный рубеж и присоединяется к игроку №1 и т.д. В дальнейшем члены команды, находящиеся на "исходном" и "зачётном" рубежах, решают новые задачи независимого друг от друга. Все игроки в команде как бы выстроены в очередь. Если на исходной позиции задача решена правильно, игроки в порядке очереди переходят на зачётный рубеж, но если на зачётном рубеже задача решена неправильно, то опять в порядке очереди игроки возвращаются на исходную позицию. И на исходном и на зачётном рубежах команда может в любой момент отказаться от решения задачи. При этом задача считается нерешённой.

продолжение

- После того, как часть команды, находящаяся на каком - либо из двух рубежей рассказала решение очередной задачи или отказалась от неё, она получает новую задачу. На исходном рубеже за каждую верно решённую задачу ставится 1 балл, за первый верный ответ на зачёте команда получает 3 балла, за второй верный ответ 4 балла, и т.д. Если же очередная задача решена неверно, то цена следующей задачи зависит от цены нерешённой следующим образом. Если цена неверно решенной задачи была 6 баллов или больше, то следующая задача стоит 5 баллов. Если неверно решённая задача стоила 5 баллов, то следующая задача стоит 4 балла, если же неверно решённая задача стоила 3 или 4 балла, то следующая задача стоит 3 балла. Игра для команды заканчивается, если:

- а) кончилась игровое время, б) кончились задачи на зачётном рубеже, в) кончились задачи на исходном рубеже, а на зачётном рубеже нет ни одного игрока.

- Игра оканчивается, если она закончилась для всех команд. Побеждает команда, набравшая больше баллов. Продолжительность "карусели" может составлять от 20 минут до 2 часов и зависит от её целей, количества и трудности задач и размеров команд.

метод анализа конкретных ситуаций

- Учащимся предъявляется ситуация, связанная с учебным материалом по данной теме и требующая принятия решения по определенной системе поведения в данных условиях. Заир-Бек Е.С. данный метод называет ситуационными играми. В них могут участвовать несколько групп, каждая из которых вырабатывает собственный вариант решения. При обсуждении решений возможно предварительное рецензирование, публичная защита решений, различные способы оценки результатов. В зависимости от целей использования в учебном процессе, ситуации могут носить различный характер: ситуации-иллюстрации, ситуации-упражнения, оценочные ситуации, проблемные ситуации, прогностические ситуации. Л.К. Гейхман анализ конкретных ситуаций, вместе с групповым самоанализом, относит к формам групповой дискуссии. Основная цель метода конкретных ситуаций, или кейсов состоит в том, чтобы позволить участникам группы выявить возможные решения, применительно предлагаемым конкретным ситуациям и найти оптимальные.

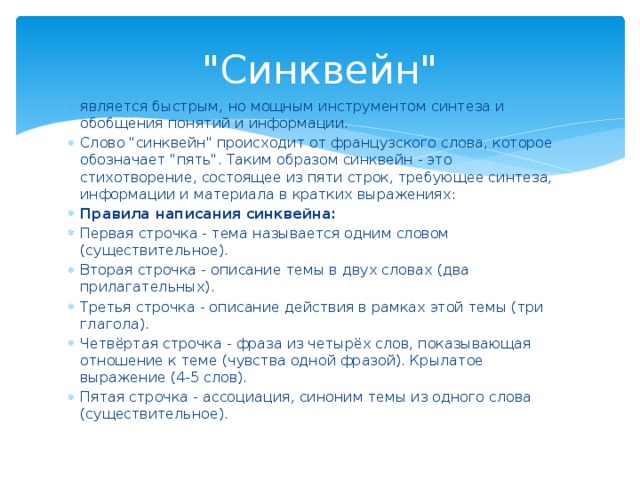

"Синквейн"

- является быстрым, но мощным инструментом синтеза и обобщения понятий и информации.

- Слово "синквейн" происходит от французского слова, которое обозначает "пять". Таким образом синквейн - это стихотворение, состоящее из пяти строк, требующее синтеза, информации и материала в кратких выражениях:

- Правила написания синквейна:

- Первая строчка - тема называется одним словом (существительное).

- Вторая строчка - описание темы в двух словах (два прилагательных).

- Третья строчка - описание действия в рамках этой темы (три глагола).

- Четвёртая строчка - фраза из четырёх слов, показывающая отношение к теме (чувства одной фразой). Крылатое выражение (4-5 слов).

- Пятая строчка - ассоциация, синоним темы из одного слова (существительное).

продолжение

- Математика – царица наук.

- Пример:

- Компетентность

- Умная, практичная

- Использует, учит, анализирует

- Знания – свет

- Жизнь.

Основные образовательные условия использования интерактивного обучения

- - высокий уровень квалификации учителя;

- - позитивные отношения между обучающим и обучающимися;

- - сотрудничество в процессе общения обучающего и обучающихся между собой;

- - многообразие форм и методов представления информации, форм деятельности обучающихся, их мобильность;

- - включение мотивации деятельности, а также взаимомотивации обучающихся;

- - применение мультимедийных технологий.

- - доверительные, по крайней мере, позитивные отношения между обучающим и обучающимися;

- - демократический стиль;

- - сотрудничество в процессе общения обучающего и обучающихся между собой;

- - опора на личный (педагогический) опыт обучающихся, включение в учебный процесс ярких примеров, фактов, образов;

- - многообразие форм и методов представления информации, форм деятельности обучающихся, их мобильность;

- - включение внешней и внутренней мотивации деятельности, а также взаимомотивации обучающихся.

Кластер

- Современная система образования ориентирована на формирование у учеников самостоятельного мышления. Критическое мышление является педагогической технологией, стимулирующей интеллектуальное развитие учащихся. Кластер — один из его методов (приемов).

- К особенностям критического мышления относят наличие трех стадий:

- вызов,

- осмысление,

- рефлексия.

- Прием кластера может применяться на любой из стадий.

- На этапе вызова дети высказывают и фиксируют все имеющиеся знания по теме, свои предположения и ассоциации. Он служит для стимулирования познавательной деятельности школьников, мотивации к размышлению до начала изучения темы.

- На стадии осмысления использование кластера позволяет структурировать учебный материал.

- На стадии рефлексии метод кластера выполняет функцию систематизирования полученных знаний.

Основные принципы составления кластера

- Кластер оформляется в виде грозди или модели планеты со спутниками. В центре располагается основное понятие, мысль, по сторонам обозначаются крупные смысловые единицы, соединенные с центральным понятием прямыми линиями. Это могут быть слова, словосочетания, предложения, выражающие идеи, мысли, факты, образы, ассоциации, касающиеся данной темы. И уже вокруг «спутников» центральной планеты могут находиться менее значительные смысловые единицы, более полно раскрывающие тему и расширяющие логические связи. Важно уметь конкретизировать категории, обосновывая их при помощи мнений и фактов, содержащихся в изучаемом материале.

Рекомендации по составлению кластера

- Существует несколько рекомендаций по составлению кластера. При его создании не стоит бояться излагать и фиксировать все, что приходит на ум, даже если это просто ассоциации или предположения. В ходе работы неверные или неточные высказывания могут быть исправлены или дополнены. Учащиеся могут смело дать волю воображению и интуиции, продолжая работу до тех пор, пока не закончатся все идеи. Не стоит бояться значительного количества смысловых единиц, нужно попытаться составить как можно больше связей между ними. В процессе анализа все систематизируется и станет на свои места.

Достоинства и результаты применения приема

- Применение кластера имеет следующие достоинства:

- он позволяет охватить большой объем информации;

- вовлекает всех участников коллектива в обучающий процесс, им это интересно;

- дети активны и открыты, потому что у них не возникает страха ошибиться, высказать неверное суждение.

В ходе данной работы формируются и развиваются следующие умения:

- умение ставить вопросы;

- выделять главное;

- устанавливать причинно-следственные связи и строить умозаключения;

- переходить от частностей к общему, понимая проблему в целом;

- сравнивать и анализировать;

- проводить аналогии.

1

- В работу должны быть вовлечены в той или иной мере все участники.

- В работу должны быть вовлечены в той или иной мере все участники.

2

- Надо позаботиться о психологической подготовке участников.

- Надо позаботиться о психологической подготовке участников.

3

- Обучающихся в технологии интерактива не должно быть много.

- Обучающихся в технологии интерактива не должно быть много.

Основные правила организации интерактивного обучения.

4

- Подготовка помещения для работы.

- Подготовка помещения для работы.

5

- Четкое закрепление (фиксация) процедур и регламента.

- Четкое закрепление (фиксация) процедур и регламента.

6

- Добровольность участия

- Добровольность участия

продолжение

Комплекс интерактивных методов и приемов организации уроков математики (фрагмент КТП «ПНШ» 4 класс)

1

2

тема

3

метод

1. Тема: Единицы площади

УУД

Мозговой штурм

Познавательные УУД

- произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач;

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения учебных задач;

Регулятивные УУД

- адекватно воспринимать себя;

- ставить цель деятельности

- определять результаты деятельности

1

2

тема

метод

1. Тема: площадь прямоугольного треугольника

3

Дискуссия, "Синквейн"

УУД

Познавательные УУД

- учиться основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов;

- уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;

Регулятивные УУД

- соотносить результаты с целью деятельности;

- выявлять наличие ошибок в собственных действиях;

- описывать прожитую ситуацию

- соотносить и сравнивать приобретённые умения с имевшимися ранее;

Конспект урока. Площадь прямоугольного треугольника (ПНШ 4 класс)

- Тип урока: урок введения нового знания.

- Цели:

- - познакомить с алгоритмом нахождения площади прямоугольного треугольника;

- - учить находить площадь прямоугольного треугольника по его катетам;

- - развивать логическое мышление, речь и память учащихся;

- - воспитывать активную самостоятельную личность.

- Планируемый результат:

- - знать формулу нахождения площади прямоугольного треугольника

- S = (a х b):2;

- - уметь находить S прямоугольных треугольников по их катетам.

- Основные понятия: прямоугольный треугольник, площадь прямоугольного треугольника.

- Организационные приемы: работа фронтальная; коллективная.

- Оборудование: чертежи геометрических фигур, таблички с понятиями, карточки работы в группе.

- ХОД УРОК

- I. Актуализация знаний.

- 1. Разминка. Расположить дроби в порядке возрастания. Определим ключевое слово нашего урока.

- 1/19 (П), 5/19 (Л), 7/19 (О), 9/19 (Щ), 10/19 (А), 14/19 (Д), 19/19 (Ь) (самостоятельно в тетрадях, проверяем на слайде 2).

- (поменялись местами, в тетради с комментированием, один у доски - консультант записывает ответы и ставит буквы в таблицу)

- (47000 - 7000) : 400 = 100 (Ф)

- 4 х 15 х 100 + 78 = 6078 (И)

- 86 : 43 х 1000 - 2000 = 0 (Г)

- 450 : (45 х 2) + 990000 = 990005 (У)

- 90090 - (300 - 120) : 2 = 90000 (Р)

- 2. Дописать формулы:

- = a х b = a х 2 + b х 2 = a х a = (a + b) х 2 = a х b х c = a + b + c

- - Разделить формулы на группы. - Сколько групп получилось? (3) Почему?

- - В каких единицах вычисляется периметр? (мм, см, дм, м, км) - В каких единицах вычисляется площадь? (мм2, см2, дм2, м2, км2, а, га) - В каких единицах вычисляется объем параллелепипеда? (мм3, см3, дм3, м3, км3)

- II. Введение нового знания

- 1. Работа со слайдом 4, на стр. 94 (введение нового знания - "катет", "гипотенуза")

- 2. Указать на рисунке в задании 1 на с. 94 катеты и гипотенузу прямоугольного треугольника.

- III. Практическая работа (в группах).

- Начертить прямоугольник со сторонами 130 мм и 80 мм (работа со слайдом 5). Вырезать его. Начертить диагональ (с угла на угол). Разрезать его по диагонали.

- - Сколько фигур получилось? - Что это за фигуры?

- IV. Подведение к "открытию" нового знания.

- - Что можно сказать про площади этих прямоугольных треугольников? (Они равны) - Докажите. Наложите треугольники друг на друга, чтобы совпали все вершины и стороны. - Сравните работы в группе, помогите если кто-то затрудняется выполнить. - Какую часть составляет каждый треугольник от прямоугольника? (1/2 часть).

- V. Формулирование проблемы и первичное проговаривание алгоритма поиска площади прямоугольного треугольника (мозговой штурм).

- - Можно ли сказать, что если прямоугольник разрезать по диагонали, то получим два равных по площади прямоугольных треугольника? (Да) - Чему равна площадь всего прямоугольника? S = a х b - А площадь одного из прямоугольно треугольника? S = (a х b) : 2 - Надпишите на вырезанных треугольниках катеты и гипотенузы. - Сформулируйте формулу нахождения площади прямоугольного треугольника с помощью этих терминов. (Проговаривание формулы учащимися) - Давайте проверим правильность наших выводов.

- VI. Первичное закрепление.

- Найти площадь прямоугольного треугольника, если известны катеты.

- АВ (а) = 30 мм (3 см) S = (а х в) : 2

- ВС (в) = 4 см S = (3см х 4 см) : 2

- S - ? S = 6 cм2

- VII. Повторение изученного материала (дискуссия).

- Занимательная задача.

- - А если имеется треугольник, у которого нет прямого угла? Как вычислить его площадь?

- - Древние египтяне заметили, что любую фигуру можно разбить на прямоугольные треугольники. Так как вычислить площадь любого треугольника?

- - Надо провести из любой вершины линию под прямым углом к одной из сторон треугольника. При этом получаются два разных прямоугольных треугольника, площадь которых мы можем вычислить.

- VIII. Рефлексия.

- На уроке я узнал..

- На уроке я научился…

- IX. Домашнее задание.

- Составьте синквейн о прямоугольном треугольнике

- Спасибо за урок.

Примерные темы проектов по математике.

- 1 класс - Математика на кухне (пример работы можно посмотреть здесь: https://www.o-detstve.ru/forchildren/research-project/4630)

- 2 класс - Старинные денежные единицы

- Старинные меры длины, объёма и веса в русских пословицах и поговорках.

- 3 класс - Страна доброй математики

- Таблица умножения на пальцах

- Умеют ли животные считать?

- 4 класс - Умножение с увлечением

- Числовые великаны

- Чудо-задачник.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ

- - развивают наблюдательность, внимание, память;

- - способствуют совершенствованию мышления, речи;

- - приучают к лучшей ориентировке в явлениях в окружающей действительности;

- - дают возможность самостоятельно открывать новое для себя математическое знание, в том числе из программного материала;

- - помогают лучше понять учебный материал, осмыслить, усвоить его, т.е. сделать своим, прочно запомнить;

- - поддерживают и углубляют интерес к учению, улучшают мотивацию.

- Материал, изучаемый на экскурсии, детям доступен, поэтому у них возникает интерес к самой математике, а не к «сказочным героям, пришедшим на урок». Экскурсии пробуждают познавательную активность учеников класса, а не только избранных; создают условия для сохранения здоровья и эмоционального благополучия школьников, поскольку в большей мере соответствуют возрастным, функциональным возможностям детей; обеспечивают благоприятную адаптацию ребенка в школе, позволяют задействовать кинестетический канал восприятия «прожить» знание.

Основные трудности при подготовке экскурсии по математике

- 1. Чем занять детей на улице пользой для прохождения программного материала по математике?

- 2. Как справиться с организационными задачами, связанными с дисциплиной, одеванием и раздеванием, с «отвлекающимися»?

Варианты выхода из затруднения:

- В подготовительный период педагогу нужно продумать :

- - разные образовательные цели экскурсии;

- - место проведения, маршрут и объекты наблюдения;

- -задания и вопросы для детей.

- Следует также заранее позаботиться об оборудовании урока-экскурсии, предупредить детей, что им могут потребоваться рулетки, модели прямого угла, блокноты, мелки для писания на асфальте и др.

- Место поведения

- Выделим несколько вариантов математической экскурсии по месту проведения:

- -на природе (парк, лес, берег, сквер, школьный двор и т.д.);

- -на улице населенного пункта, поселка, города, во дворе жилого дома;

- -на предприятии (фабрика, почта, элеватор, бухгалтерия, магазины);

- -в музее (например, краеведческий);

- -в школе (столовая, библиотека, рекреация);

- -смешанные.