МБОУ "Шахмайкинская СОШ Новошешминского муниципального района

Республики Татарстан»

Исследовательская работа на тему:

«Исследование почв пришкольного участка различными методами»

Автор: Булатов Данил Айратович,

ученик 9 класса

Руководитель: Нуруллина Гульнур Асхатовна,

учитель по географии

1 квалификационной категории

2020 год

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

. Механический состав почвы

1.2 Гумус и его роль в создании и сохранении плодородия почвы.

1.3 Плодородие почвы, его виды и сохранение

1.4 Водные свойства почвы

1.5 Кислотность почв

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1 Методика исследования механического состава почвы

2.2 Методика исследования содержания в почве перегноя и воды.

2.3 Исследование почвы на водопроницаемость

2.4 Исследование кислотности почвы

2.5 Анализ полученных результатов и рекомендации по сохранению плодородия почвы пришкольного участка

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ВВЕДЕНИЕ

Почва – это рыхлый поверхностный слой земли. Он включает в себя твердые, жидкие, газообразные компоненты и формируется в результате сложного взаимодействия климата, растений, животных, микроорганизмов.

Самое ценное свойство почвы – плодородие, т.е. способность обеспечивать растения необходимыми питательными веществами и влагой. Без плодородия почву можно считать не пригодной и бесполезной. Поэтому целесообразно рассмотреть более подробно именно этот вопрос.

Человечество с давних времен при использовании земли оценивало ее способности производить урожай растений. Понятие плодородие почвы было известно еще до становления почвоведения как науки и выражало существенное свойство земли как средства производства.

Почвоведение – наука о почвах, их образовании, строении, составе и свойствах; о закономерностях их географического распространения; о процессе взаимосвязи с внешней средой, определяющих формирование и развитие главнейшего свойства почв – плодородия; о путях рационального использования почв в сельском и национальном хозяйстве и об изменении почвенного покрова в агрикультурных условиях.

Почвоведение как научная дисциплина оформилась в нашей стране в конце 19 столетия благодаря трудам выдающихся русских ученых В.В. Докучаева, П.А. Костычева, Н.М. Сибирцева.

С именем В.Р. Вильямса связано учение о плодородии почв. Он исследовал формирование и развитие плодородия почвы в ходе природного почвообразования, рассмотрел условия проявления плодородия в зависимости от ряда свойств почвы, а также сформулировал основные положения об общих принципах повышения плодородия почв при их использовании в сельскохозяйственном производстве.

Цель исследования: изучение плодородия почвы различными методами.

Задачи исследования:

1.Изучить различные методики исследования почв. Выбрать те из них, которые возможно реализовать в условиях школьной лаборатории.

2.Провести исследования физических свойств и химического состава почвы пришкольного участка.

3.На основе полученных фактов дать общую характеристику состоянию почвы на пришкольном участке.

4.Предложить способы повышения плодородия почвы на пришкольном участке, не требующие особых физических усилий и материальных затрат.

Объект исследования: учебно-опытный участок МБОУ"Шахмайкинская СОШ Новошешминского муниципального района РТ"

Предмет исследования: плодородие почв пришкольного участка.

Новизна данной работы заключается в ранее не проводимом исследовании почв прилегающего к школе участка и разработке конкретных рекомендаций по повышению плодородия этих почв.

Практическая направленность исследования заключается в том, что данные, полученные в работе, могут быть использованы при выращивании цветочных культур на пришкольном участке.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1 Механический состав почвы

По механическому составу почвы делят на глинистые, суглинистые, легкие суглинистые, песчаные и супесчаные.

Глинистые почвы отличаются плохой воздухопроницаемостью, при увлажнении скатываются в колбаску, не ломающуюся при изгибе.

У суглинистых почв удовлетворительная воздухопроницаемость и при увлажнении суглинистые почвы скатываются в колбаску с тонким кончиком, не ломающуюся при сгибании.

У песчаных почв хорошая воздухопроницаемость, благоприятные тепловые свойства, но влага в них быстро уходит в нижние слои. При увлажнении песчаных почв, их комочки не скатываются в шарик.

Супесчаные почвы воздухопроницаемы. При увлажнении этого типа почв, комочки скатываются в шарик.

1.2 Гумус и его роль в создании и сохранении плодородия почвы.

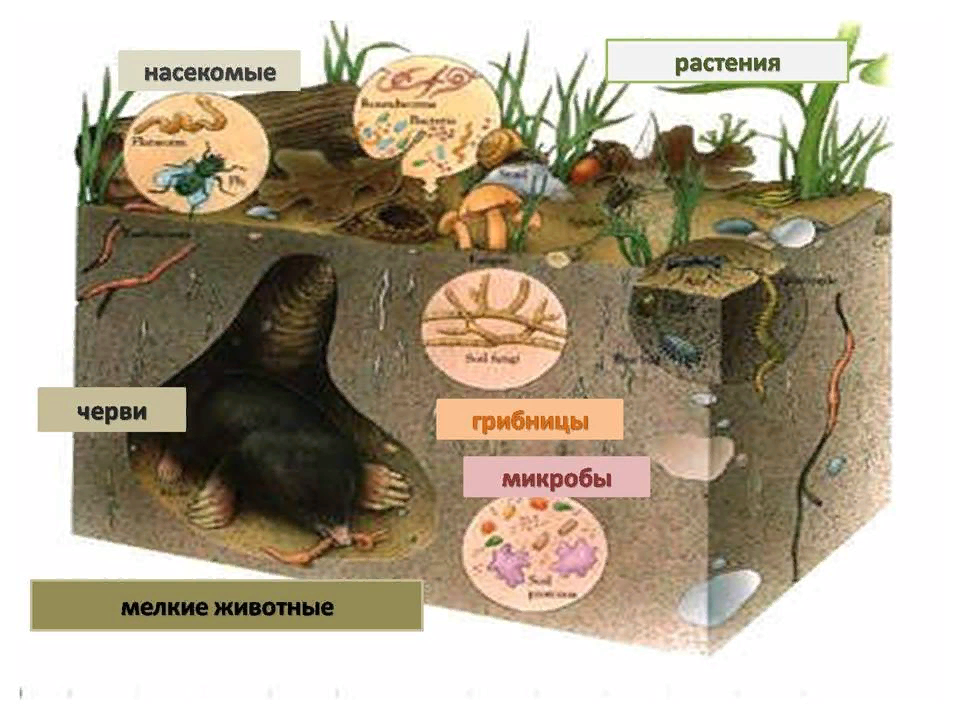

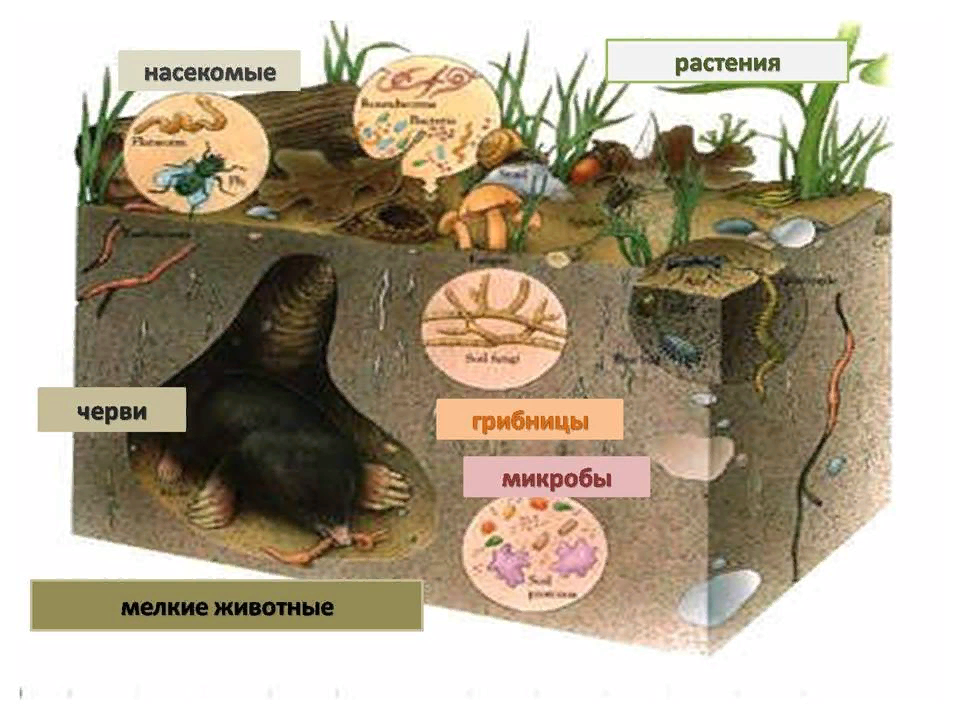

Гумус является важной составной частью почвы. Он образуется в почве при разложении микроорганизмами разнообразных органических материалов (рис. 1).

Рис. 1. Гумус почвы и его «создатели»

Содержание гумуса в почве – показатель уровня плодородия. Особая роль гумуса объясняется его многосторонним воздействием на все агрономические важные свойства почвы. Практически все свойства почвы находятся в прямой зависимости от содержания органического вещества, 90% которого приходится на долю гумуса.

Структура почвы:

Увлажняемый слой почвы, скрепленный корнями растений, его толщина составляет не более нескольких сантиметров.

Гумусный слой, являющийся основой плодородия почвы, толщиной

100 см.

Подпочвенный слой характеризуется пониженной активностью биологической жизни.

Материнские горные породы.

Гумус обладает темно-коричневым до черного цветом, что придает ему способность аккумулировать и сохранять тепло, такие почвы значительно быстрее прогреваются.

Гумус осуществляет в почве следующие функции:

Гумус – основной накопитель питательных веществ в почве. В нем содержится 95-99% всех запасов азота почвы, 60% фосфора, до 80% серы, значительная часть микроэлементов. Питательные вещества в гумусе находятся в недоступной для растений форме. Только после его разложения микроорганизмами питательные вещества переходят в доступную форму.

В составе гумуса входит гуминовая кислота - физиологически активное вещество, которое стимулирует развитие корневой системы. Гумус почвы, способствует переводу питательных веществ в доступную для растений форму.

При разложении гумуса из почвы выделяется углекислота, которая является источником воздушного питания растений.

Гумус способствует созданию водопрочной структуры почв (склеивая мелкие пылеватые частицы в водопрочные комочки). Чем больше гумуса в почве, тем прочнее ее структура. Структурность - ценное свойство почвы. Хорошая структура обеспечивает достаточное содержание в почве воды, воздуха, благоприятный температурный режим, тем самым создаются необходимые условия для хорошего роста и развития корней и растения в целом.

От содержания гумуса зависит важнейшее свойство почвы - ее поглотительная способность. Чем она выше, тем почва плодороднее и лучше удерживает питательные вещества.

Гумус создает в почве благоприятные условия для развития и деятельности полезных микроорганизмов, способствующих переводу питательных веществ в доступную для растений форму.

Разные типы почв содержат разное количество гумуса. Наиболее богаты им черноземы, отличающиеся наибольшим естественным плодородием. Содержание гумуса в них колеблется от 5 до 10%.

Накопление гумуса зависит от количества поступающих в почву растительных остатков и внесенных органических удобрений. На садовых участках при выращивании культурных растений их наземная часть почти полностью убирается, а количество корневых остатков незначительно. Поэтому они не являются источником пополнения почвы органическим веществом (гумусом). В связи с этим особое значение приобретает внесение на садовых участках удобрений.

Учитывая большую роль гумуса в создании плодородия почв, каждый дачник на своем участке должен стремиться обогатить почву гумусом и заботиться о его сохранении, используя удобрения. На данный момент существует несколько видов удобрений (рис. 2). Органические удобрения – основной источник пополнения гумуса. К органическим удобрениям относятся: навоз, перегной, сапропель, продукты жизнедеятельности человека, разнообразные компосты, птичий помет, листовая и дерновая земля, биогумус и др. Они содержат все необходимые растениям элементы питания.

Рис. 2. Виды удобрений

Органические удобрения способны либо обогащать почву гумусом, либо служить подкормкой, не обогащая ее. Регулярное внесение больших доз органических удобрений проводят, прежде всего, для получения оптимального содержания гумуса в почве. Для большинства садовых растений содержание гумуса в 5-6% является оптимальным. Его вполне достаточно для создания хорошей структуры, рыхлости и водоудерживающей способности почвы. Основное внесение органических удобрений создает в почве на длительный срок большой запас питательных веществ.

Очень важным является внесение органических удобрений при создании корнеобитаемого слоя (их закладывают на всю его глубину). При этом происходит обогащение органическим веществом всей толщи слоя.

Содержание гумуса в почве не остается постоянным: он регулярно создается и теряется. Формирование урожаев овощных, ягодных, плодовых культур сопровождается большим расходом питательных веществ почвы, распадом гумуса. На овощных и цветочных грядках почву в течение вегетации перекапывают, рыхлят, поливают. Эти мероприятия способствуют разложению гумуса – ежегодно при этом теряется 2-5%. Поэтому только регулярным внесением органических удобрений можно поддерживать оптимальный уровень гумуса в почве. Процесс разложения органического вещества до образования гумуса можно регулировать поливами и рыхлением почв. Чередование влажности и сухости ускоряет образование гумуса.

Баланс гумуса в почве на овощных и цветочных грядках можно поддерживать, если вносить на грядки один раз в 2-3 года органические удобрения (компосты).

Благоприятными для разведения любых сельскохозяйственных культур считаются почвы, содержащие не менее 3-5 % гумуса.

Благодаря оптимальному балансу гумуса в почве поддерживаются и улучшаются ее фильтрующие и связывающие способности. Питательные вещества удерживаются в органическом поверхностном слое почвы с развитой корневой системой, вредные вещества распадаются или в составе коллоидов дезактивируются и не представляют опасности для почвенной фауны и растений.

1.3 Плодородие почвы, его виды и сохранение

Значение почвы как основного средства сельскохозяйственного производства определяется ее основным свойством – плодородием.

Под плодородием понимают способность почвы удовлетворять потребность растений в элементах питания, воде, воздухе и тепле для нормального роста и развития.

Свойства, определяющие уровень плодородия почвы:

Химический состав и физико-химические свойства: высокое содержание гумуса и доступных для растений форм азота, фосфора, калия и других питательных элементов, наличие микроэлементов, близкая к нейтральной реакция среды, насыщенность ППК преимущественно кальцием, низкое содержание поглощенного водорода, отсутствие поглощенного натрия и избытка легкорастворимых солей;

Физические свойства: агрономически ценная водопрочная зернистая или комковатая структура, высокая пористость, обеспечивающая аэрацию, хорошая впитывающая и водоудерживающая способность и др.;

Благоприятный гидротермический режим, обеспечивающий теплом и влагой оптимальное развитие растений в течение всего вегетационного периода;

Биологические свойства: высокий уровень микробиологической активности различных групп микроорганизмов, обусловливающих процессы гумификации и мобилизации элементов питания растений в доступной для них форме.

Различают следующие виды плодородия: естественное (природное), искусственное, эффективное (экономическое), потенциальное.

Естественное плодородие формируется в результате протекания природного почвообразовательного процесса, не осложненного вмешательством человека. Оно характерно для целинных почв и определяется биологической продуктивностью, то есть количеством растительной массы, создаваемой за год на единицу площади.

Искусственное плодородие создается в результате обработки, применения удобрений, мелиорации и других приемов по окультуриванию почв. Однако окультуренная почва наряду с искусственным всегда обладает и естественным плодородием, обусловленным природными свойствами почвы. Чем выше культура земледелия, тем больше изменились первоначальные качества почв и тем сильнее выражено в ней искусственное плодородие. Однако определить, какая часть плодородия окультуренной почвы относится к ее естественному плодородию, а какая к искусственному, невозможно. Эти два вида плодородия неразрывно связаны между собой.

Потенциальное плодородие характеризует потенциальные возможности почвы, обусловленные совокупностью ее свойств и режимов (как приобретенных в процессе почвообразования, так и созданных человеком), при благоприятных условиях длительное время обеспечивать растения всеми необходимыми факторами жизни. Так, высоким потенциальным плодородием обладают черноземные почвы, низким – подзолистые.

Эффективное (экономическое) плодородие совместно формируют естественное и искусственное плодородие. Оно измеряется урожайностью культур. Эффективное плодородие – это лишь результат реализации потенциального плодородия. Урожайность зависит не столько от уровня потенциального плодородия, сколько от технологии возделывания, экологической группы растений, погодных условий и организационных факторов. Уровень плодородия почвы зависит от развития науки и техники. Чем совершеннее социальная структура общества, чем выше уровень научно-технического прогресса, тем больше условий для повышения эффективного плодородия почвы.

В современных условиях необходимо обеспечить расширенное воспроизводство почвенного плодородия, то есть одновременный рост как эффективного, так и потенциального плодородия.

Землепользование включает в себя весь комплекс мер, направленных на восстановление и повышение плодородия почв. К главным приемам повышения плодородия почв относят рациональное применение минеральных удобрений и органики, гипсование и известкование почв, орошение и осушение, систему обработки, введение системы севооборотов, возделывание наиболее урожайных сортов растений, мероприятия по борьбе с эрозией и т.д. Необходимо выполнение главного принципа землепользования: любая система земледелия должна соответствовать почвенно-климатическому природному комплексу, то есть, обоснована экологически.

Растения обитают одновременно в двух средах: в почве и нижнем слое атмосферы. Через листья они поглощают СО2 из воздуха, а через корни – воду и минеральные соли из почвы.

В процессе фотосинтеза в зеленых листьях происходят превращение энергии солнечных лучей и синтез органических соединений. Процесс фотосинтеза тесно связан с зольным и азотным питанием, которое осуществляется через корни.

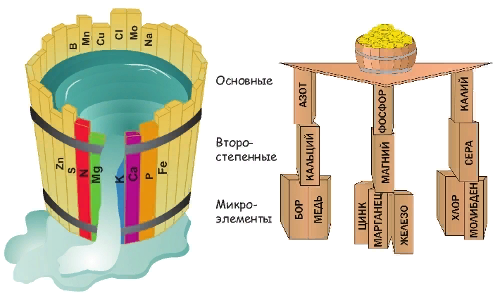

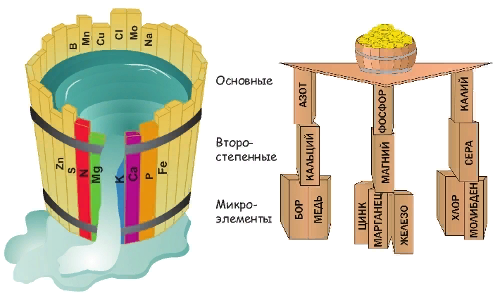

Растения усваивают из почвы азот, фосфор, калий, кальций, магний, железо, серу и др. Эти элементы потребляются в относительно больших количествах, поэтому их называют макроэлементами. При недостатке в почве любого из элементов урожай культур резко снижается. Элементы, потребляемые в незначительных количествах, называют микроэлементами (бор, молибден, марганец, медь и др.) (рис. 3).

Рис. 3. Химические элементы в питании растений

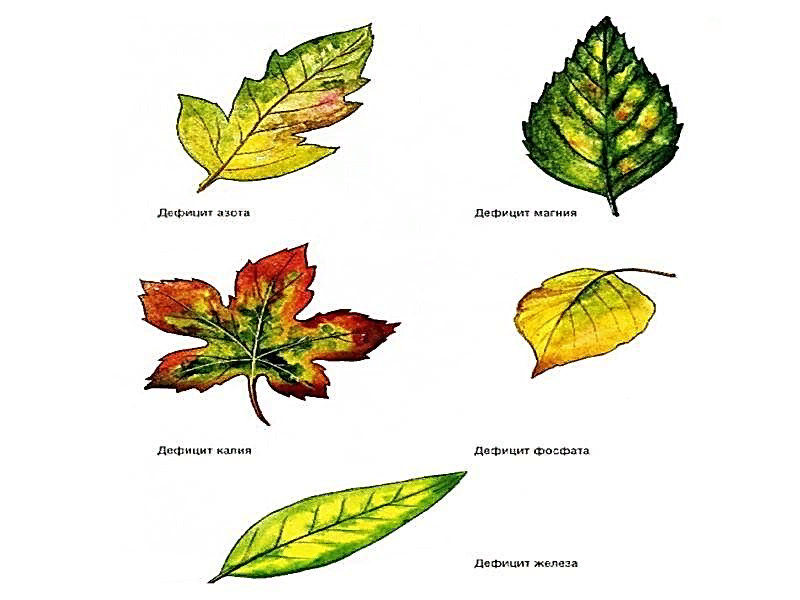

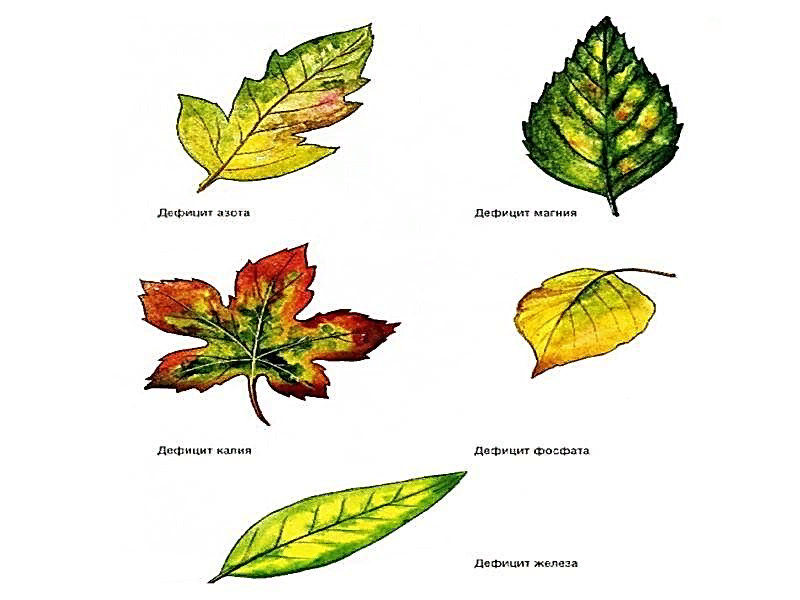

Обеспеченность растений элементами питания зависит от растворимости их соединений в воде и слабых растворах кислот. При недостатке микро- и макроэлементов растения начинаю болеть (рис. 4).

Для эффективного применения тех или иных удобрений необходимо использовать почвенные карты, картограммы содержания доступных растениям элементов питания, картограммы кислотности и другие материалы почвенно-агрохимических обследований.

Рис. 4. Влияние недостатка химических элементов в питании растений

Почва или субстрат как источники питания должны обладать определенными свойствами, чтобы растения в ходе всей вегетации могли черпать оттуда необходимые им вещества. С физической точки зрения земля должна обеспечивать возможности для мощного развития корневой системы, что является предпосылкой для хорошей ассимиляционной способности растений. В химическом отношении она должна позволять в максимальной мере использовать имеющиеся питательные вещества.

Если растениевод хочет держать под контролем состав питательных веществ в субстрате, он должен знать, каково оптимальное содержание отдельных компонентов, т. е. каковы идеальные границы между минимумом, когда растение уже испытывает голод, и максимумом, за которым начинаются опасные избытки. Определение оптимального содержания питательных веществ и на основе этого проведение оптимального дозирования удобрений – дело довольно сложное. Суть в том, что есть много моментов, которые следует учитывать. Прежде всего это само растение или же, точнее говоря, весьма разные запросы в питательных веществах не только того или иного вида, но часто и отдельных сортов одного и того же вида. Далее следует субстрат, его рН, содержание воды и воздуха – все это оказывает влияние на сохранение питательных веществ или же на их переход в водяной раствор. Не последнюю роль играет содержание гумуса, расположение участка и климатические условия в целом.

Для достижения хороших результатов в растениеводстве решающее значение имеет не только абсолютное содержание питательных веществ. Рост и развитие всех растений в значительной мере зависят от соотношения главных элементов питания.

В ходе вегетации изменяется и потребность в отдельных питательных веществах в зависимости от того, какие органы растения в данный момент развиваются. В ботве преобладают калий и кальций, в цветах – азот и фосфор, а в корнях мы найдем большой процент фосфора и магния. Потребность растений в отдельных питательных веществах изменяется также и в зависимости от периода вегетации. Всеобще действует правило, что молодые растения для обеспечения роста зеленой массы нуждаются главным образом в азоте. Потребление калия и кальция постепенно повышается вплоть до вегетативной фазы роста. Прием фосфора в целом равномерен в течение всей вегетации за исключением его небольшого повышения во время цветения и образования семян.

1.4 Водные свойства почвы

Для хорошего поглощения питательных веществ корнями растений, они должны растворяться в воде. Поэтому очень важно нормальное и своевременное поступление воды в почву. Но не всякая почва способна принять нужное количество воды. В сильно утоптанных местах, почва становится очень плотная, и вода стекает с ее поверхности не впитываясь. Таким образом, уплотнение почвы и уменьшение ее механических частиц способствуют плохой инфильтрации.

Чтобы поддерживать жизнедеятельность растений в засушливое время, вода, попадающая в почву, должна сохраниться в поверхностном слое. Даже во время непродолжительной засухи, растения на почвах с плохой водоудерживающей способностью, могут пострадать. Чем мельче почвенные частицы, тем больше молекул воды и питательных частичек могут к ним присоединиться и задержаться в почве до поглощения корнями растений. От избыточного испарения почву так же защищает густой растительный покров.

При попадании воды в почву и нормальном ее сохранении там, питательные вещества переходят в растворенное состояние и становятся доступными не только растениям, но и различным факторам среды, способствующим вымыванию полезных веществ из плодородного слоя. Поэтому почва должна обладать способностью связывать и удерживать ионы необходимых веществ, а также обеспечивать возможность поглощения их корнями растений.

Отношение почвы к воде во многом зависит от ее механического состава. Суглинки и супеси наиболее благоприятны по водному режиму. При преобладании крупных частиц вода легко впитывается и вымывается из почвы вместе с питательными веществами. В глинистые почвы вода плохо проникает, но попадая, надолго там удерживается.

Индикаторами влажной почвы являются такие растения как крапива, лютик ползучий, незабудка болотная. На избыточную влажность могут указывать такие растения как калужница болотная, рогоз узколистный, сабельник болотный, белокрыльник, тростник обыкновенный. О близком залегании грунтовых вод говорят таволга вязолистная и недотрога желтая.

1.5 Кислотность почв

Кислотность почвы характеризуется величиной рН (водородный показатель). Нейтральная реакция почвы соответствует рН=7. Если рН выше 7, то реакция почвы щелочная, ниже – кислая.

В растениеводстве имеют дело с показателями рН в интервале примерно 3,5-8,5:

рН 3,5-4 – сильно кислые почвы

рН 4,1-4,5 – очень кислые

рН 4,6-5,3 – кислые

рН 5,4-6,3 – слабокислые

рН 6,4-7,3 – нейтральные

рН 7,4-8 – слабощелочные

рН 8,1-8,5 – щелочные

Значения кислотности соответствуют определенным видам почв (рис. 5)

Рис. 5. Соответствие кислотности видам почв

Уменьшение pH на каждую единицу означает увеличение кислотности почвы в 10 раз.

Большинство культурных растений хорошо растут и развиваются в условиях слабокислой или нейтральной реакции почвы. Однако природа распорядилась так, что почва бывает и кислой, что угнетает культурные растения.

На кислых почвах растения плохо усваивают питательные вещества, недостаточно развивается корневая система растения, накапливаются вредные для растений вещества, не формируются полезные почвенные микроорганизмы, способствующие повышению и поддержанию плодородия почвы, элементы питания на таких почвах переходят в недоступные для растений формы.

Оптимальная кислотность почвы для садовых культур:

вишни, облепихи, сливы – 7,0;

груши, крыжовника, смородины, яблони – 6,0-6,5;

малины – 5,5-6,0;

земляники – 5,0-5,5.

Кислотность почв часто является большим препятствием при выращивании многих овощных культур. Овощные культуры лучше растут на почвах с реакцией от слабокислой до нейтральной (6,0 ≤ рН ≤ 7,0). Повышенная кислотность почвы отрицательно сказывается на овощных культурах. Кроме того, затягивается период созревания.

Если осваивается новый участок, то кислотность почвы можно определить по внешним признакам. Если в канавах и ямках вода стоит ржаво-окрашенная, с радужной пленкой на поверхности и темно-желтым рыхлым осадком, то на участке сильнокислая почва. Оттенок у нее, как правило, белесый. Белесая, похожая на золу, прослойка почвы на небольшой глубине также свидетельствует о кислой среде.

Кислыми чаще всего бывают пойменные земли с высокой влажностью.

Обилие крапивы, красного клевера, лебеды указывает на то, что почва имеет нейтральную реакцию. Хороший признак – на участке много крапивы. Корни крапивы благотворно действуют на окружающую почву, способствуя накоплению тонкого темного гумуса.

Для нейтрализации кислых почв применяют: гашеную известь, доломитовую муку, известковую муку с медленным действием, известняк доломитизированный с еще более медленным действием, цементную пыль, известковый туф, мел молотый.

Применяют и природную известь, месторождения которой есть во многих местах, обычно там, где выходят наружу родники. Природная или пресноводная, известь получила такое название благодаря своему происхождению из-под источников и по готовности к применению без промышленной доработки. Выглядит она как пылеватый мелкозернистый песок от белого и светло-желтого до темно-серого и темно-коричневого цвета. Содержание карбонатов кальция и магния в ней достигает 97%. Никаких вредных примесей природная известь не содержит.

Чтобы облагородить сильнокислую почву, надо раз в 6 лет вносить до 50 кг природной извести на каждую сотку. Нормы внесения извести при известковании почвы зависят от кислотности и механического состава почвы.

Известь лучше вносить (один раз в 5-8 лет) осенью под перекопку. При одновременном внесении извести и органических удобрений сначала на участке равномерно разбрасывают известь, а поверх нее – органические удобрения и сразу же перекапывают. Известь оказывает благотворное действие на состав почвы в течение 10 лет

II. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1 Методика исследования механического состава почвы

В качестве объекта для исследования почвы был выбран учебно-опытный участок МБОУ"Шахмайкинская СОШ" . Были взяты два опытных участка:

1) участок, где возделываются огородные культуры;

2) цветочный отдел

Была выбрана методика определения механического состава почвы (таблица 1).

Табл. 1. Методика определения механического состава почвы

| Название почвы

| Определить на ощупь

| Скатывание влажной почвы

| Проба на резании влажной почвы

| Проба на плотность сухой почвы

|

| Песчаная

| Заметно ощущаются песчинки

| Не скатывается в шарик

| При резании ножом почва рассыпается

| Почва рыхлая

|

| Супесчаная

| Ощущаются песчинки, немного мажется

| Плохо скатывается в шарик

| При резании ножом поверхность среза шероховатая

| Почва состоит из небольших, но очень непрочных комочков

|

| Суглинистая

| Мажется, песчинки едва прощупываются

| Скатывается в шарик и в «колбаску», при сгибании в кольцо ломается

| Поверхность среза слегка шероховатая

| Почва состоит из довольно плотных комочков

|

| Глинистая

| Мажется, но песчинок не заметно

| Хорошо скатывается в «колбаску», которая при сгибании не ломается

| Поверхность среза блестящая

| Комочки почвы очень плотные, трудно разминаются

|

Нами были взяты пробы почв с 2 участка и проверены их структуры. Раскатывались колбаски, разрезались и изучались на состав (Приложение 2).

Вывод: земля хорошая в огороде, а цветник требует внесения удобрений.

Мы проверили почву на воздухопроницаемость. Были собраны образцы и принесены в кабинет. Затем в две емкости налили по 100 мл очищенной воды и всыпали по 150 г образцов почвы. Мы наблюдали, что на поверхности воды появились пузырьки, кроме одной пробирки.

Вывод: земля хорошая в огороде, а цветник имеет недостаток кислорода.

2.2 Методика исследования содержания в почве перегноя и воды.

С глубины 15-20 см нами были взяты образцы почвы весом 100 г. Мы рассыпали тонким слоем на листе фанеры, оставили на 5-6 часов на солнце. После пересыхания почву взвесили, потом в фарфоровой чашке прокалили до тех пор, пока не перестал выходить дым и снова взвесили. Так нами было определено количество перегноя и воды (таблица 2).

Табл. 2. Результаты анализа почв на содержание воды и перегноя

| Проба почвы (100 г)

| Огород

| Цветник |

| Масса почвы после пересыхания

| 96 | 98 |

| Масса прокаленной почвы

| 92 | 93 |

| Масса воды

| 4 | 2 |

| Масса перегноя

| 4 | 2 |

Вывод: Количество гумуса в почве разное. Больше гумуса содержит почва в огороде, а в почве с цветника гумуса меньше.

2.3 Исследование почвы на водопроницаемость

Водопроницаемость – это свойство почвы, как пористого тела, впитывать и пропускать через себя воду. Водопроницаемость измеряется объемом воды в мм водного столба, проходящей через единицу площади и поверхности почвы в единицу времени. Величину водопроницаемости можно определить по шкале Н.А. Качинского (таблица 3).

Табл. 3. Оценка водопроницаемости почв (по Н.А. Качинскому)

| Объем воды (мм) | Оценка |

| Свыше 1000 | Провальная |

| 1000-500 | Излишне высокая |

| 500-100 | Наилучшая |

| 100-70 | Хорошая |

| 70-30 | Удовлетворительная |

| Менее 30 | Неудовлетворительная |

Для изучения скорости впитывания и фильтрования, мы подготовили цилиндр с делениями по 10 мл, обрезанный с двух сторон, мерный цилиндр и часы с секундомером. На исследуемых участках мы углубили цилиндр на 5 см в почву, налили в него из мерного цилиндра 50 мл воды и следили за временем, которое пройдет, пока вода профильтруется.

Нами были получены следующие результаты:

огород: 6.2 мл/мин.;

цветник по левой стороне: 5,8 мл/мин.

Вывод: почва в огороде стороне обладает наибольшей водопроницаемостью, почва рыхлая. Почва на цветнике более уплотнена.

2.4 Исследование кислотности почвы

Кислотность почвы определялась следующим образом. На образцы почв с двух участков налили воды, отфильтровали в два стакана, в полученные фильтраты окунали полоски универсальной индикаторной бумаги. Изменение окраски индикатора сравнивали со шкалой и делали вывод о кислотности почвы в выбранных образцах.

В результате исследований мы пришли к выводу, что почва на нашем пришкольном участке имеет слабощелочную среду, нужно ее подкислять, добавляя удобрения, например, мочевину.

2.5 Анализ полученных результатов и рекомендации по сохранению плодородия почвы пришкольного участка

В результате исследования показателей плодородия почвы на участке, прилегающего к школе, мы выяснили, что почва малоплодородная на некоторых участках. Она нуждается во внесении органических и минеральных удобрений, перегноя.

Окультуренная, плодородная, хорошо обработанная почва играет решающую роль в получении высоких урожаев. На такой почве высеянные семена быстрее дадут всходы, а высаженная рассада скорее найдет питательные вещества для своего роста.

Рекомендации по сохранению плодородия почв пришкольного участка:

1.Еще с осени грядки должны быть заправлены перегноем. По норме на 1 м² земли нужно внести одно ведро перегноя. Кроме перегноя осенью в почву вносят торф и минеральные удобрения. При внесении торфа необходимо добавлять известь. Из минеральных удобрений подойдут суперфосфат и калий магнезия. Готовя почву к высеву семян и высадке рассады, грядки нужно вскопать вручную на глубину 20-22 см, в открытом грунте их можно вспахать.

2.Весной, как только сойдет снег и подсохнет земля, необходимо внести комплексные минеральные удобрения с добавками микроэлементов.

3.Навоз и другое не полностью перегнившее органическое вещество можно разбросать осенью по поверхности почвы, а весной перекопать ее.

4.Перепревшие листья – отличное средство для улучшения плодородия почвы. Листовой перегной по текстуре напоминает торф. Однако в нем относительно немного питательных веществ. Осенью сгрести листья и поместить их в пластиковый мешок. Сделать в мешке несколько отверстий. Неплотно завязать мешок сверху и поместить в темное прохладное место. Для разложения листьям потребуется год, но лучше оставить их на более длительное время.

5.Садовый гравий улучшает дренажные свойства почвы, не влияя на уровень питательных веществ. При внесении гравия почву следует перекопать вилами на глубину примерно 30 см.

6.Большинство растений в саду предпочитает почву с нейтральной реакцией или близкой к ней. Число растений, которые подойдут для выращивания в щелочной почве, ограничено. Пригодны для выращивания на щелочных почвах тюльпан, колокольчик, левкой, жимолость, клематис, зверобой, лапчатка, манжетка, боярышник, лаватера, пион, бадан, сирень, тысячелистник, шток-роза, чубушник, калина, др.

Заключение

Таким образом, в ходе выполнения исследовательской работы:

Был осуществлен информационный поиск по проблеме исследования, проанализирована и систематизирована полученная информация по видам почв, плодородию и элементному питанию растений.

Были выделены зоны пришкольного участка МБОУ «Шахмайкинская СОШ Новошешминского муниципального района РТ» для анализа почвы, взяты образцы.

Изучены взятые образцы на состав, плодородие, содержание воды, кислотность.

Проанализированы полученные результаты и сформулированы конкретные рекомендации по поддержанию плодородия почвы пришкольного участка школы.

Полученные нами результаты можно использовать для работы на пришкольном участке с целью сохранить плодородие почвы. Полученные результаты можно адресовать также всем интересующимся садоводством и неравнодушным к окружающей среде.

В качестве перспективы видим для себя, во-первых, разработку почвенной карты пришкольного участка, во-вторых, изучение состава почвы на содержание таких химических элементов как азот, фосфор и калий с целью определения наилучших для данной почвы удобрений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.Аксенова М. Энциклопедия для детей География Издательство центр «Аванта +», 2005. – С. 96.

2.Баландин Р.К. Я познаю мир (география России), - Издательство «Астрель», 2006. – С. 113.

3.Карпачевский Л.О. Экологическое почвоведение. - М., ГЕОС, 2005. - С.336.

4.Макаров М.И. Фосфор органического вещества почв. – М., ГЕОС, 2009. – С. 40-52.

5.Морозов А.И. О почве и почвоведении. – М., ГЕОС, 2007. – С.286.

6.Шелкун Е.В. Я познаю мир (Россия) – М., АСТ : Астрель, 2009. – С.412

7.Чижевский АЕ. Я познаю мир (экология) – М., 2000. – С.14-18.