Тема: «История свадебной фотографии»

Автор работы:

Зотова Мария, 10 кл.,

МБОУ лицей № 1,

г. Морозовск, Ростовская область

Руководитель:

Плетнева Лариса Владимировна,

учитель истории и обществознания,

МБОУ лицея № 1,

г. Морозовск, Ростовская область

Оглавление

Введение……………………………………………………………….3

Основная часть

Страницы истории семьи Лозовых…………….……………...4

Отражение исторической эпохи в свадебной моде ……………7

История появления свадебной фотографии……………………13

Результаты исследования…………………………………………….17

Заключение…………………………………………………………….19

Литература…………………………………………………………………..20

Ссылки……………………………………………………………………….21

Приложение………………………………………………………………… 22

1

Введение

Моя работа рассказывает о свадебной фотографии моих земляков, родившихся в станице Морозовская более ста лет назад.

Целью работы является не только установление имен и интересных фактов из жизни героев снимков. Сделана попытка определить, каким образом историческая эпоха оказала влияние на свадебный наряд невест станицы Морозовской, когда вообще сформировался жанр свадебной фотографии и в чем особенности его развития.

Исходя из поставленной цели, я для себя сформулировала следующие задачи исследования:

установить

личности героев фотографии;

дату свадебного торжества;

факты из жизни жениха и невесты;

проанализировать

определить

хронологию появления первой свадебной фотографии;

этапы развития жанра свадебной фотографии.

Гипотеза исследования заключается в следующем: в чем находит свое отражение в свадебной фотографии историческая эпоха, в которой жили герои снимка.

Реализация целей и задач исследования стала возможной благодаря следующим методам:

интервьюирование;

исследование материалов из семейных архивов и архива Морозовского района;

анализ информации Интернет-ресурсов и материала журналов «История моды»

По моему мнению, обращение к теме семейных и культурных традиций является актуальным, так как возвращает нас к памяти о старшем поколении, позволяет нам чуть глубже задуматься о той исторической эпохе, в которой жили наши родственники и земляки. Считаю, что мое исследование будет интересным на уроках истории и МХК.

2

Основная часть

2.1

Страницы истории семьи Лозовых

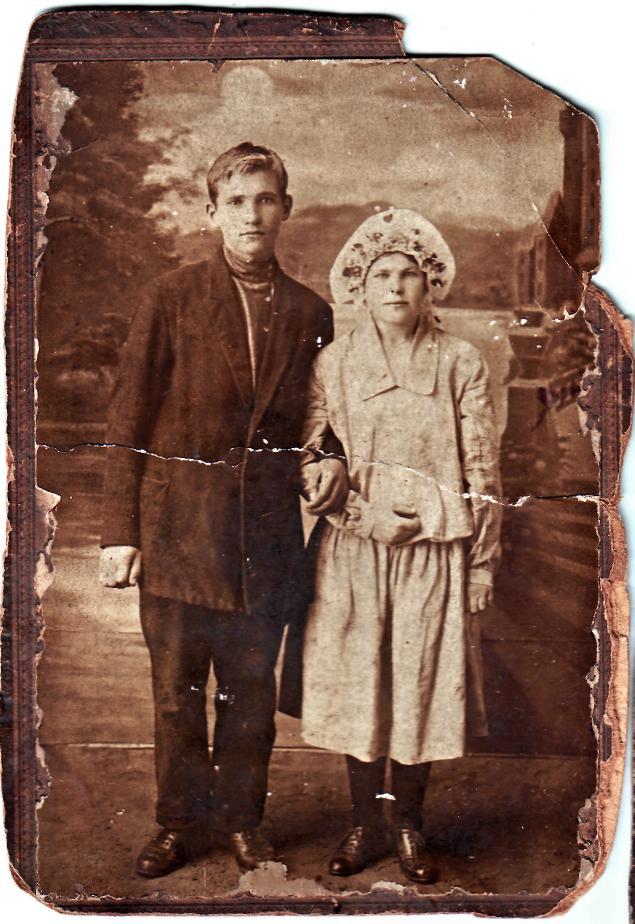

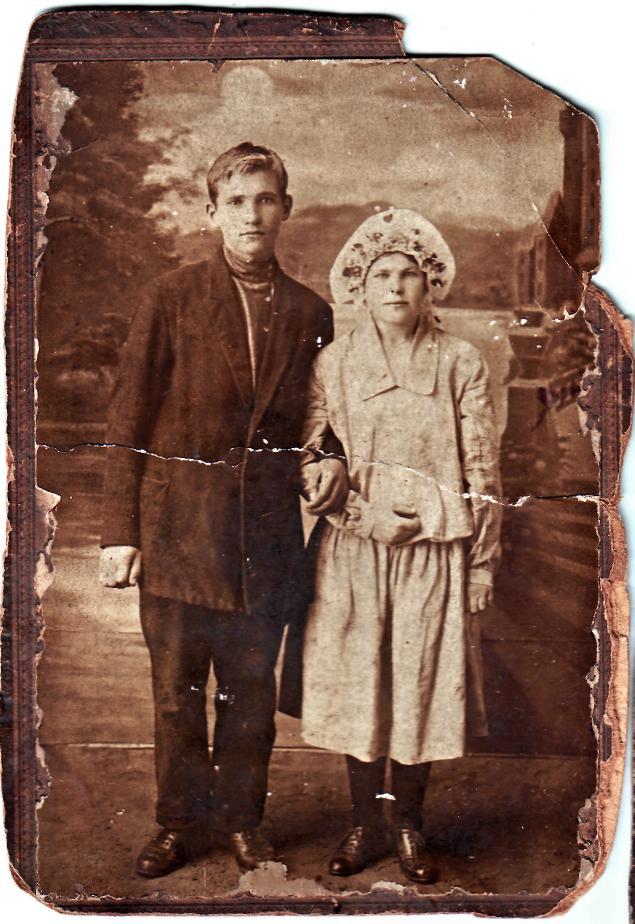

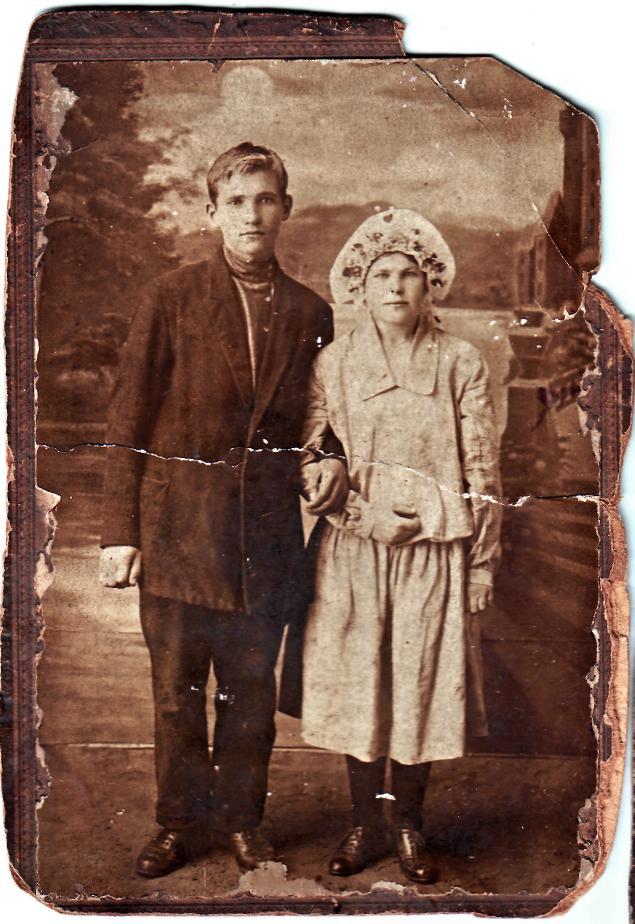

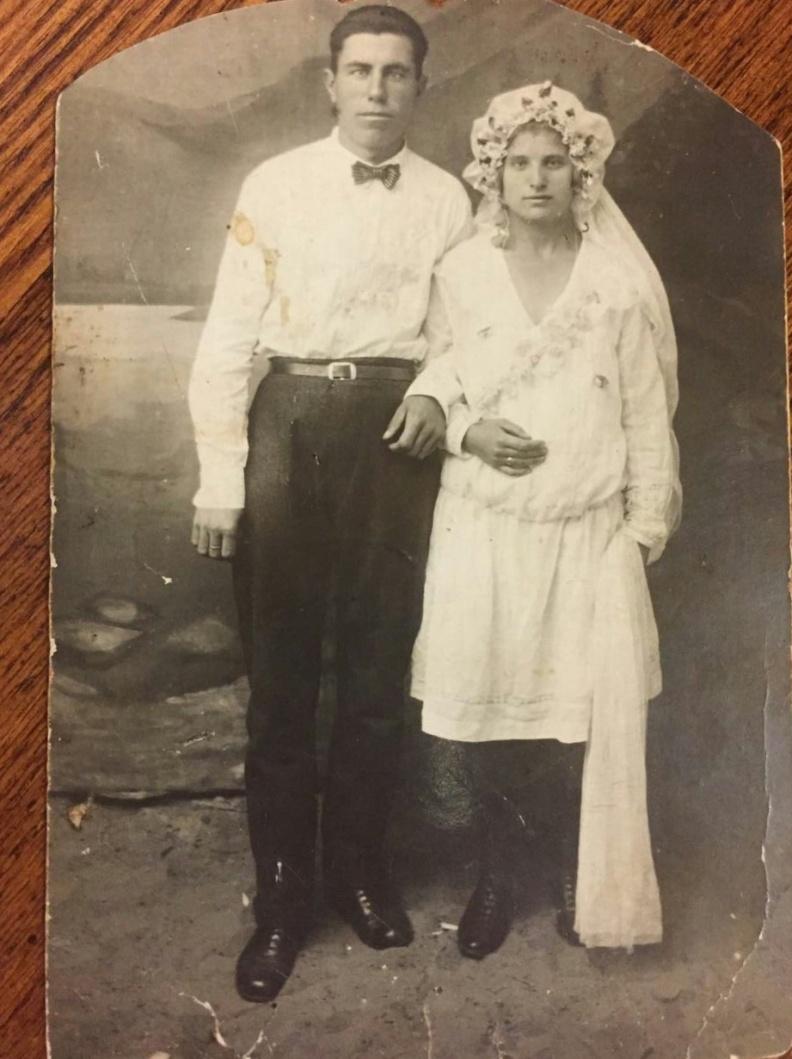

Идея моего исследования родилась не на пустом месте. На уроках обществознания в 5-6 классе по предложению учителя ребята готовят минипроекты о семейных реликвиях. Самые интересные из них продемонстрировали нам - учащимся старших классов. Одна из фотографий вызвала у меня особый интерес. Это было свадебный снимок, и судя по одежде жениха и невесты, явно еще довоенной поры [Приложение 1]. Интерес вызвали свадебный наряды и головной убор невесты. Хотя, наверное, с трудом, можно говорить о роскоши праздничной одежды. Перед нами на снимке молодая пара рядовых советских граждан, одетых очень просто и возможно в духе своего времени. Вопросы возникли сами по себе. В каком году и где сделано фото? Кто изображен? Чем объясняется выбор именно этого фасона одежды? Да и вообще, кто эти люди? Чем была наполнена их жизнь?

Оказалось, что эта фотография из архива семьи морозовчан Лозовых-Говоровых-Голубевых. В беседе с членами семьи мне удалось установить следующие факты.

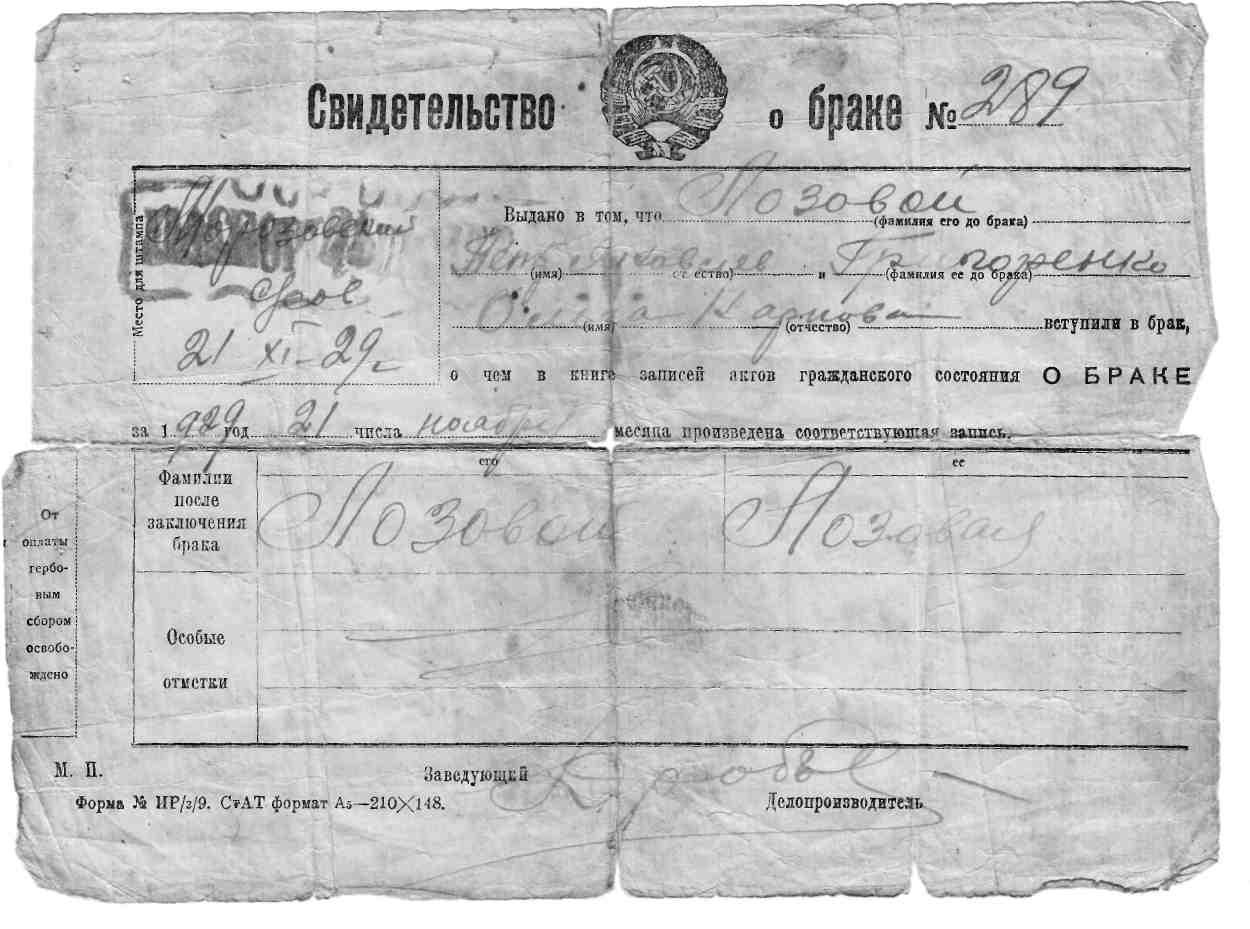

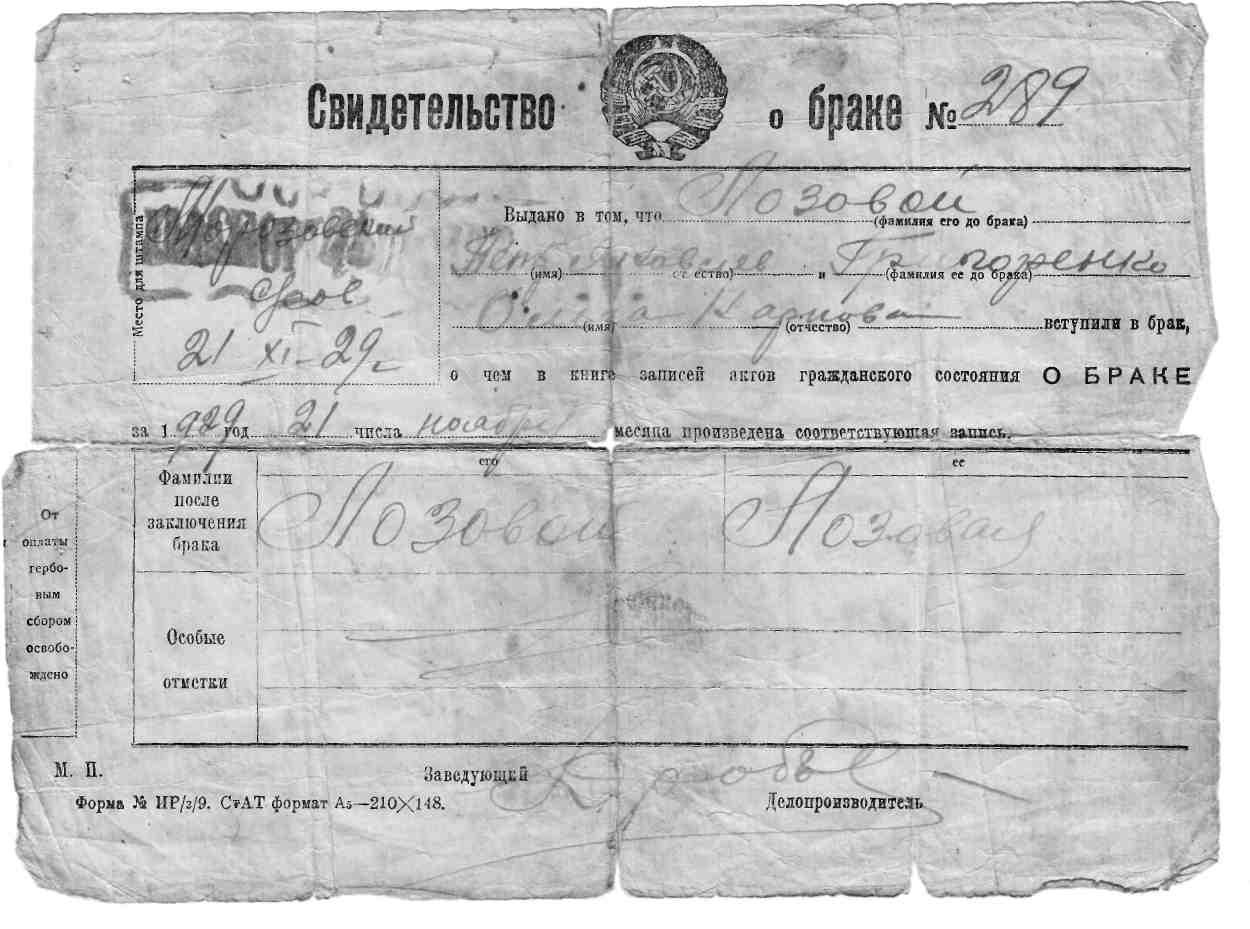

На фотографии запечатлены Петр Яковлевич и Ольга Карповна Лозовые. Точная дата бракосочетания и сделанного снимка - 21 ноября 1929 года - известны благодаря чудом сохранившемуся свидетельству о браке [Приложение 2]. Петр родился 15 июля 1911 г., т.е. вступал в брак совсем молодым 18-летним юношей. Жених с невестой были местными жителями, проживали на улице Кольцевая, в той части нашего города, которая сто лет назад называлась Басовкой. Инициатором знакомства молодых были родители жениха Лозовые Яков Кузьмич и Анна Герасимовна, искавшие сыну трудолюбивую девушку с покладистым характером. Женой Петра стала Олечка Григоренко, милая, с кротким нравом, не смевшая перечить воле своих родителей. Понятно, что жених и невеста были мало знакомы до свадьбы, но прожили жизнь долгую, 46 лет. В браке родились две дочери Валентина (1930 г.р.) и Раиса (1935 г.р).

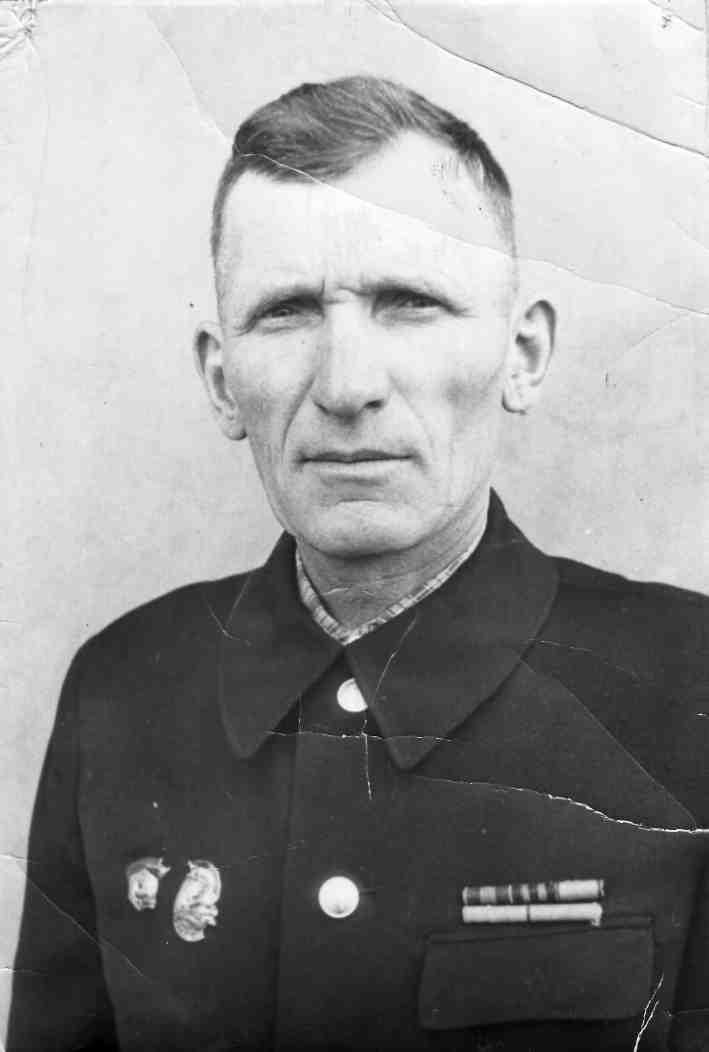

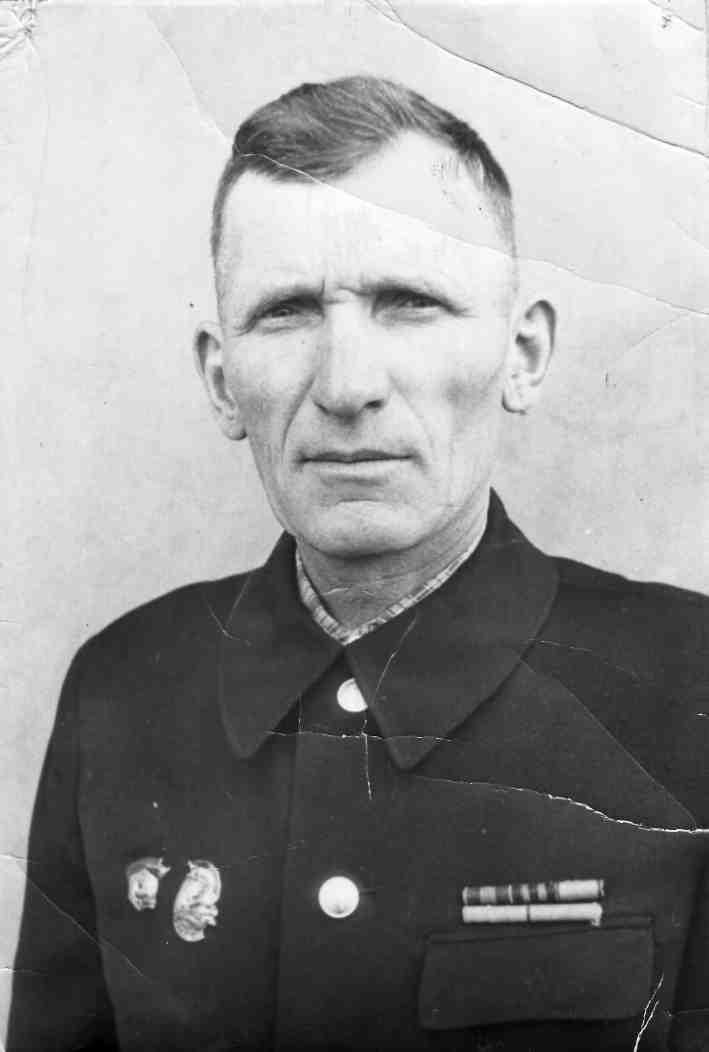

Глава семьи с ранних лет работал вместе с отцом в Морозовском паровозном депо, прошел путь от простого рабочего до машиниста [Приложение 3]. Ольга Карповна занималась домашним хозяйством, воспитывала девочек. Жизнь в 1930-1940-е гг была нелегкой. На плечи семьи пришлись тяготы, которые переживала вся страна в ХХ веке: голод во время коллективизации, страх перед репрессиями, тяжелейшие годы Великой Отечественной войны.

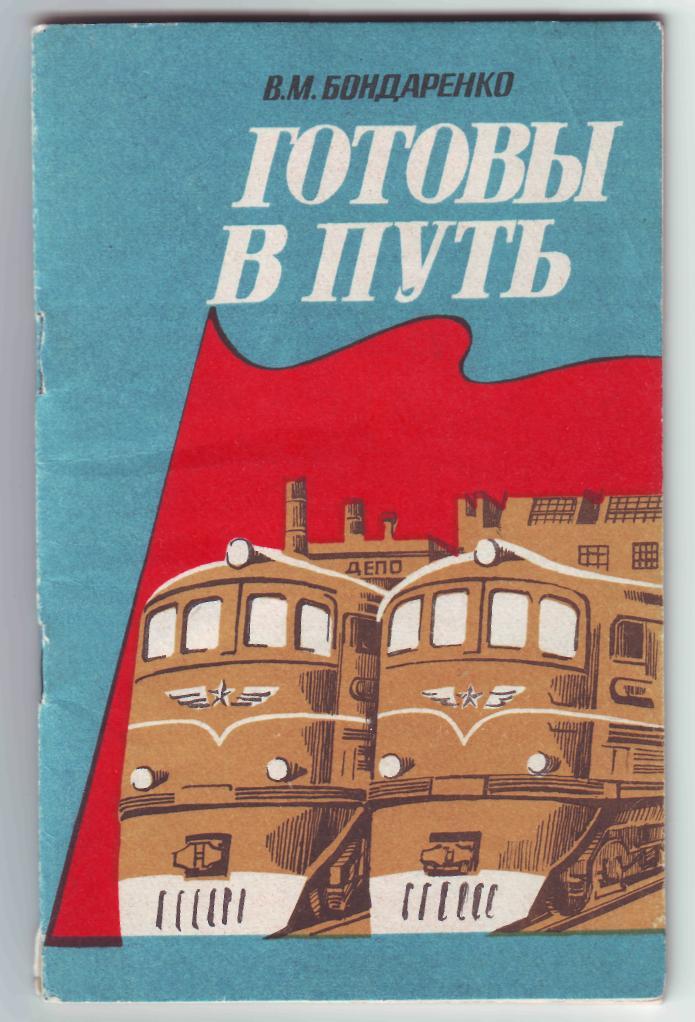

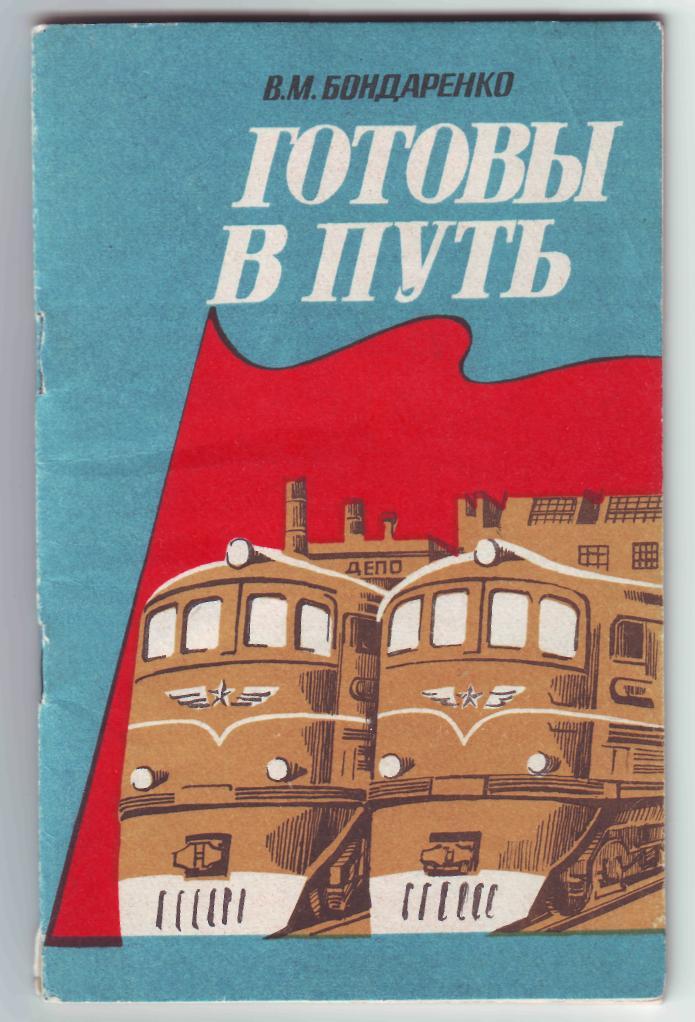

В 1986 году в Ростовском книжном издательстве выпущен очерк о коллективе Морозовского локомотивного депо «Готовы в путь» [Приложение 4,5]. Одним из героев очерка стал и Петр Яковлевич.

«Свой воинский долг машинисты выполнили и в колоннах особого резерва наркомата путей сообщения, обеспечивая продвижение грузов по прифронтовым дорогам. В начале Великой Отечественной войны на паровозах ЭХ 18-21 Петр Яковлевич Лозовой увозил от врага военные грузы, оборудование перебрасываемых на восток заводов, зерно и людей, эвакуировал раненых. На своем паровозе водил и бронепоезд. А в октябре сорок второго со всем экипажем вошел в колонну особого резерва. В такие поезда не зря включали команды зенитчиков, а в крышах вагонов прорезывали амбразуры. Немецкая авиация круглосуточно преследовала колонны, стараясь в первую очередь поразить паровоз. В один из налетов паровоз ЭХ 18-21 получил 16 пробоин котла и вышел из строя. Но железнодорожникам депо Лиски удалось вернуть его к жизни, экипаж вновь ушел на фронт. День Победы Петр Яковлевич Лозовой встретил в столице Польши – Варшаве» [1, Бондаренко В.М., стр.44-45].

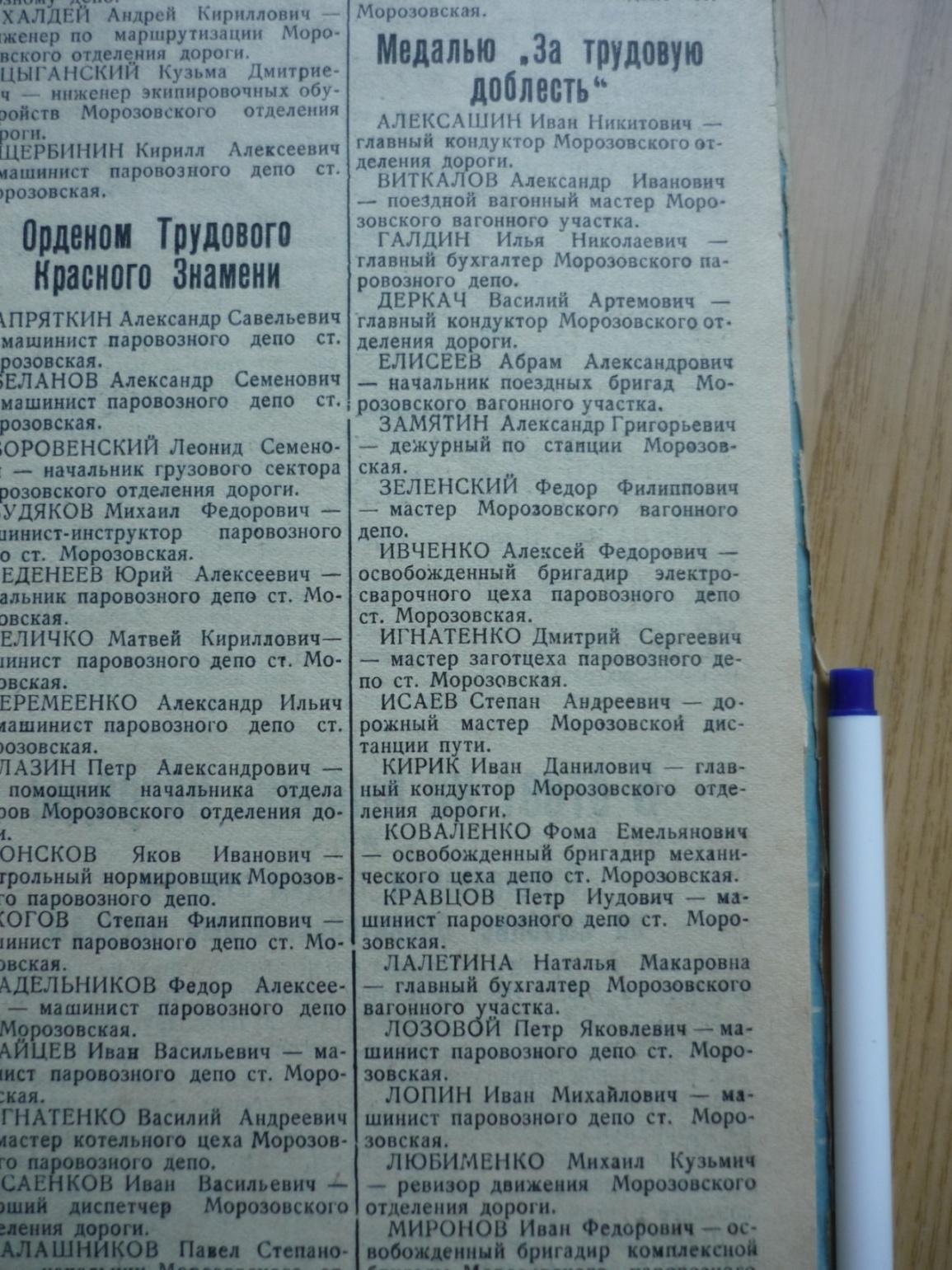

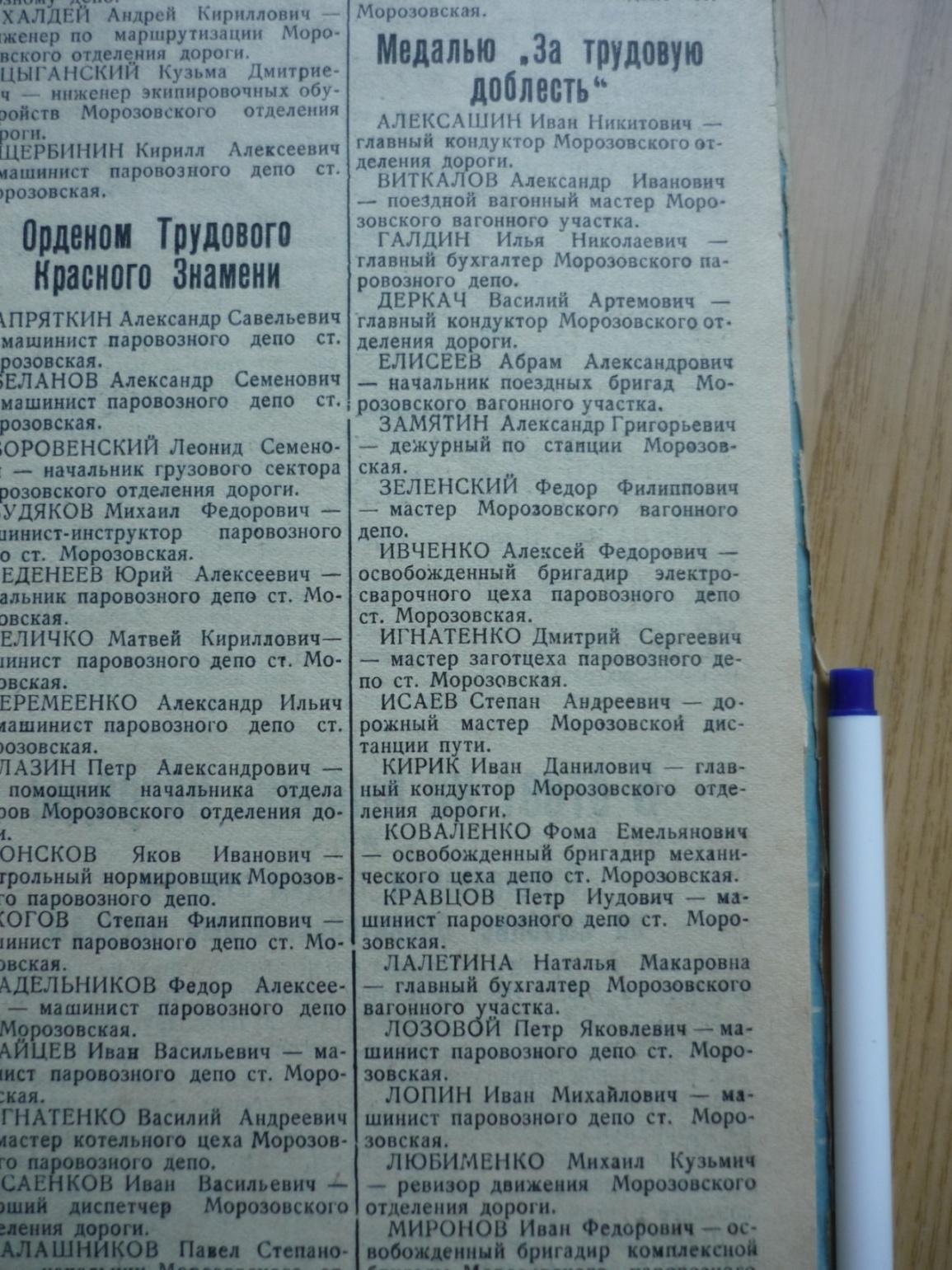

В семейном архиве сохраняются награды Петра Яковлевича. За отличный воинский труд он был награжден двумя медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», и другими [Приложение 6]. В послевоенный период Петр Яковлевич была вручена медаль «За трудовую доблесть». В районной газете «Морозовский большевик» были опубликованы списки награжденных [Приложение 7]. В приказе наркома путей сообщения ему объявлена благодарность и вручен Знак почетного железнодорожника. В списках 500 тыс. советских железнодорожников, награжденных ведомственной наградой «Ударнику сталинского призыва» (вручался в 1934-1957 гг) есть и имя нашего земляка. Родственникам точно неизвестны даты присвоения этих почетных знаков [Приложение 8]. Но мы с учителем истории тщательно изучили реверс (оборотную часть), и, судя по наименованию органа, присвоившего знаки, можно с точностью утверждать, что Знак почетному железнодорожнику был вручен в период 1945-1952, т.к. существовал еще НКПС – народный комиссариат путей сообщения. Знак «Ударнику сталинского призыва» был вручен в период с 1952-1957, т.к. НКПС был переименован в 1952 г. в МПС – министерство путей сообщения, а с 1958 года было прекращено вручение этой награды. С позиции анализа исторических событий это абсолютно логично, т.к. речь идет уже о периоде руководства страной Н.С.Хрущева, и в частности об эпохе «оттепели».

В нашем городе на территории локомотивного депо создан музей, в котором благодаря А.Ремезову, почетному железнодорожнику, ветерану войны и труда собраны уникальные материалы об истории локомотивного депо и его тружениках. В экспозиции музея помещены материалы о Петре Яковлевиче, в газете «Морозовский вестник» от 27.04.2012 опубликована статья воспоминаний о Морозовских железнодорожниках, в том числе и о машинисте Лозовом [Приложение 9].

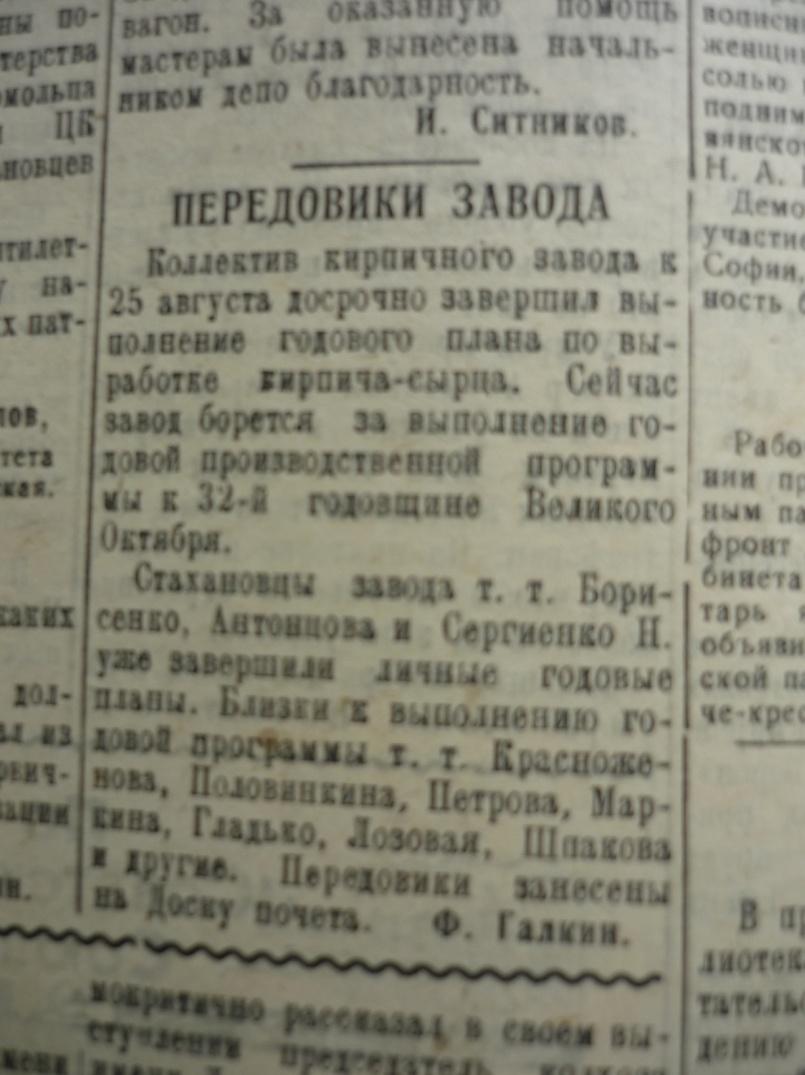

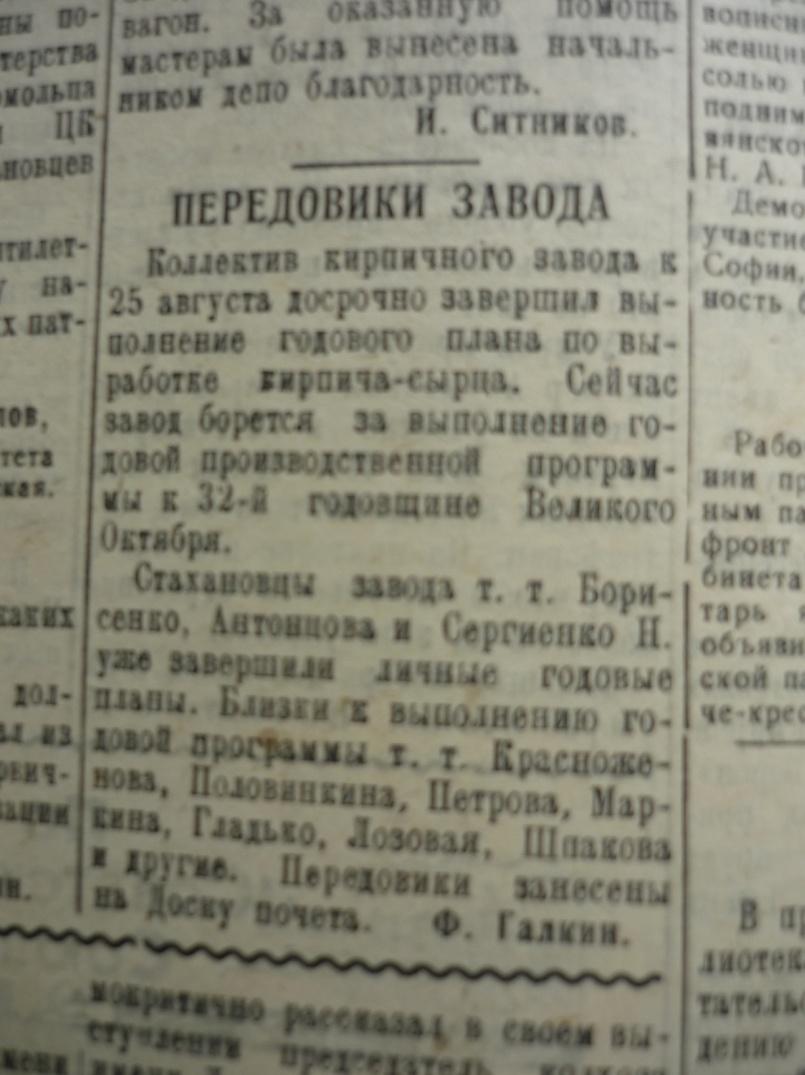

Об Ольге Карповне Лозовой родственники вспоминают как об очень добром и душевном человеке, великой труженице, перенесшей со своим супругом на своих плечах тяготы голода в годы коллективизации и страх перед репрессиями. Брат Ольги Карповны Петр работал начальником буфета вокзала ж.д. станции Морозовская, будучи человеком, милосердным, часто отпускал продукты под запись, доверяя тем, кому помогал. За свое сочувствие к землякам и пострадал. По доносу был арестован в 1937 году, осужден по статье №58 Уголовного кодекса СССР как враг народа, впоследствии расстрелян. Во время оккупации Морозовска Ольга Карповна была вынуждена работать в столовой для немецких и румынских солдат. Вместе с маленькими дочерями мыла посуду, чистила картошку. Те самые картофельные очистки спасли жизнь не только Вале и Рае, но многим детям, жившим на улице Кольцевой. После освобождения Морозовска старшая дочь, 13-летняя Валентина работала в магазине, где отпускали по карточкам хлеб. Девочка-подросток пользовалась большим уважением морозовчан, потому что крошки, оставшиеся после нарезки хлеба, отдавала по очереди. После окончания войны Ольга Карповна трудилась на кирпичном заводе, в августе 1949 года в г-те «Морозовский большевик» появилась статья о передовиках этого завода. По завершении своей трудовой деятельности Ольге Карповне была вручена медаль и присвоено звание «Ветеран труда» [Приложение 10].

Итак, на первом этап своего исследования мне удалось установить

дату, когда была сделана фотография;

имена жениха и невесты;

интересные факты из жизни Петра и Ольги Карповны.

Следующим этапом моей работы стало изучение фасона одежды жениха и невесты.

2.2

Отражение исторической эпохи в свадебной моде

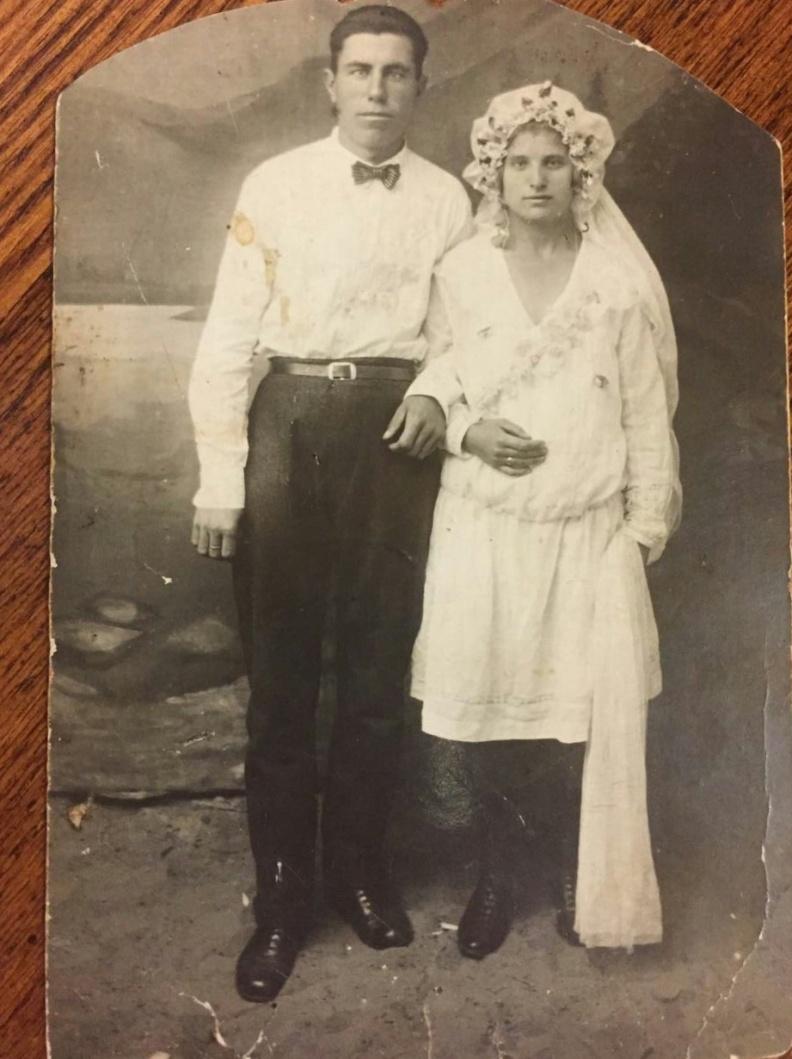

После того, как мне удалось установить некоторые факты из жизни семьи Лозовых, я обратилась к следующей проблеме своего исследования – свадебному наряду жениха и невесты. Безусловно, костюм жениха и невесты мало похожи на современные. Возник вопрос, на свадебной фотографии молодоженов Лозовых свадебный наряд отражает индивидуальность жениха и невесты, или это дань моде 1920-х гг? По-моему мнению на данный вопрос мне смогли бы помочь ответить работники музея. Мы с моим учителем истории посетили Морозовский краеведческий музей, и как говорится, на ловца и зверь бежит. В экспозиции музея нам представили свадебное фото морозовчан Паршиковых Никандра и Калисты, также сделанное в 1929 году [Приложение 11]. При сравнении двух фотографий, становится ясно, что именно в наряде невест прослеживается единый подход к головному убору и дизайну одежды.

На уроках истории мы изучали события 20 века, и я понимаю, что в частности 1920-е гг были не совсем простыми в истории страны. Закончилась гражданская война. На смену политике военного коммунизма пришел НЭП. В 1927 году партия большевиков возвращается к своей изначальной программе построения общества социальной справедливости – социализма. Все эти события сопровождались дискуссиями в партии, классовой борьбой, намечались тенденции к началу репрессий. В 1929 году уже набирали темпы индустриализация и коллективизация. Было ли дело всей стране до веяний моды? Чтобы получить ответ на этот вопрос я обратилась к Интернет-ресурсам и материалам журналов «История моды». Мне удалось установить следующие факты.

«В послереволюционные 1910-е-1920-е годы люди в основном носили ту одежду, которую могли себе позволить. Однако, как это часто бывало, даже в тяжелые годы разрухи и безработицы женщины старались хорошо выглядеть, пуская в ход разные ухищрения…

Октябрьская социалистическая революция, ставшая переломным моментом в истории страны, не могла не отразиться и на моде, которая после 1917 года изменилась кардинально. В советском государстве не было места роскошным нарядам, которые шили для себя представители дворянского класса и буржуазии царской России. В Стране Советов каждый гражданин был строителем нового общества, и думать о моде ему не пристало: главной задачей промышленной отрасли было объявлено создание удобного костюма для работников, желательно, подходящего и женщинам, и мужчинам.

После революции, Первой мировой и гражданской войн мужское население в стране сократилось, а женщины были вынуждены освоить традиционно мужские профессии – теперь они шли на флот, в милицию, в армию, а также занимались тяжелым физическим трудом. Все это повлияло и на фасоны одежды – девушки носили модели «унисекс» и заимствовали из мужского гардероба обувь, головные уборы, рубашки и брюки. В моду вошли сшитые во время Первой мировой войны для авиационных батальонов кожаные куртки, которые и мужчины, и женщины носили с кожаными фуражками; не менее популярными стали подпоясанные ремнем гимнастерки. Мужчины надевали их с брюками, женщины - с прямыми юбками из сукна. Модными были платья из холста, блузки из ситца и матерчатые куртки. С любой одеждой девушки повязывали красную косынку – еще один символ времени, - которая теперь завязывалась не под подбородком, а на затылке. Послереволюционная мода подчеркивала равноправие мужчин и женщин, в равной степени участвовавших в построении нового мира.

Советская мода 1920-х годов формировалась в условиях жесткой нехватки ткани, поэтому одной из главных задач швейной промышленности стало создание единой для всех моды. «Взамен всех видов платья устанавливалась единообразная форма верхней русской рубашки и для мужчин и для женщин. С такой же точностью был установлен фасон женской юбки. Какие-либо отделки, складки, строчки и манжеты категорически воспрещались», — писал заведующий производственным отделом Москвошвея.

В начале 1920-х годов отчетливо чувствовалось влияние западных фасонов на советскую моду. В частности, это было связано с повсеместной отменой корсета и нововведениями парижского кутюрье Поля Пуаре. Особенно прижилось в Советском Союзе платье-рубашка с низкой талией, не подчеркивающее фигуру, а, напротив, скрывающее линию талии, бедер и груди. Такой фасон был популярен все десятилетие, со временем менялась лишь длина юбки, постепенно поднимавшаяся выше колена» [2, ussrlife.blogspot.ru].

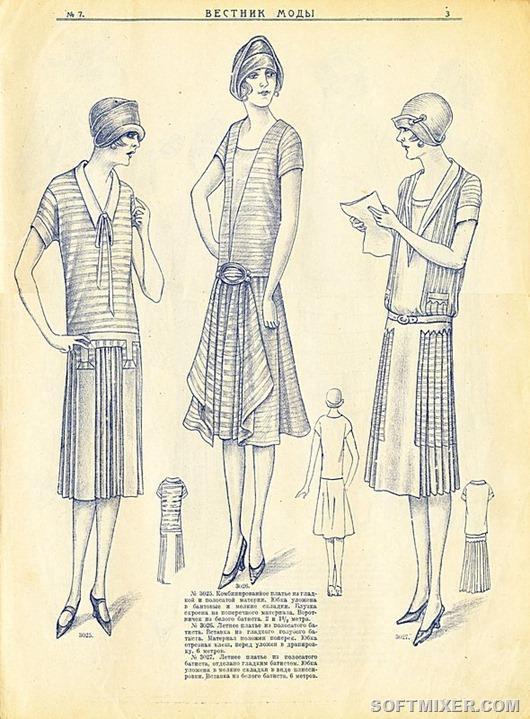

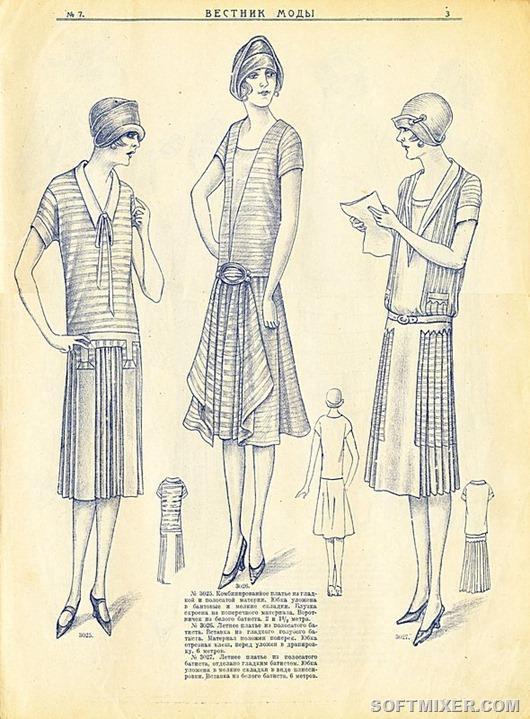

Именно такой фасон платья Ольги Лозовой и Калисты Паршиковой мы видим на свадебных фотографиях. Мне неизвестно, было ли в станице Морозовской ателье по пошиву одежды, но явно, что портниха, сшившая платья для невест была в курсе веяний моды. На сайте, ранее указанным мной, я нашла иллюстрации из советского журнала «Вестник моды» 1926 года №7. В свадебных платьях явно прослеживаются модные элементы дизайна одежды – заниженная талия и форма воротника [Приложение 12]. Кстати, тираж этого журнала составлял 10 тысяч экземпляров, один выпуск стоил 1,5 рубля.

Удивительно, но факт, что в то время уже появились первые советские журналы мод. Издание «Ателье», созданное при первом советском «Ателье мод», согласно редакционному письму, ставило своей целью «деятельное и неутомимое стремление к выявлению всего, что творчески прекрасно, что заслуживает наибольшего внимания в области материальной культуры». Материалы для журнала готовили самые известные художники и авторы того времени, а на страницах «Ателье», помимо эскизов и статей, можно было увидеть фотографии знаменитых актрис в дорогих нарядах, выполненных, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, из качественных тканей. В журнале был напечатан эскиз популярного платья-бутона скульптора, художницы и модельера Веры Мухиной. Свое название наряд получил из-за драпированной юбки из белой ткани, напоминавшей лепестки цветка. Образ дополняла широкополая красная шляпа и трость. Оказывается, что Вера Мухина была не только автором скульптуры «Рабочий и колхозница», установленный в Москве на ВДНХ, но и модельером!

Издание имело большой успех у читателей, а тираж его составил две тысячи экземпляров. Однако второй номер журнала уже не вышел. Содержание «Ателье» было раскритиковано журналистами другого издания — «Швейник», а в 1925 году большие изменения произошли и в самом «Ателье мод», работники которого после назначения нового руководства стали шить наряды для знаменитостей и жен чиновников. Еще один журнал, издававшийся в 1920-х, - «Искусство одеваться», первый номер которого вышел в 1928 году и начинался со статьи Анатолия Луначарского «Своевременно ли, подумать рабочему об искусстве одеваться?». Среди рубрик журнала — «Полезные советы», «Прошлое костюма», «Курьезы мод». Читателей призывали участвовать в дискуссиях о костюме для советского рабочего, в которых подчеркивалась необходимость создавать свои, а не парижские моды. В журнале «Домашняя портниха», также вышедшем в 1928 году, печатались выкройки и модели одежды с пояснениями. Одним из самых популярных художников по костюму, чьи эскизы публиковались в журналах, в первые годы советской власти была Надежда Ламанова, получившая признание еще в царской России и создававшая платья для семьи Николая II. Именно Ламанова обратилась к министру культуры Луначарскому с предложением о создании мастерской современного костюма. Перед Ламановой стояла задача создать рабоче-крестьянскую моду, и она вынуждена была проявлять колоссальную изобретательность, используя дешевые, простые и грубые материалы, учитывая послереволюционную разруху. При художественно-производственном отделе Наркомпроса (народный комиссариат просвещения) открылись «Мастерские современного костюма». Это была первая в Советской Республике творческая экспериментальная лаборатория новых форм одежды.

Модели Надежды Ламановой и Веры Мухиной, экспонированные на Всемирной выставке в Париже в 1925 году, получили Гран при за национальную самобытность в сочетании с современным модным направлением. Каждая модель платья обязательно была дополнена головным убором, сумкой, украшениями, выполненными из бечевки, шнура, соломы, вышитого холста, бусами из раковин и камешков.

«В 1921 году, когда при НЭПе стал возможен частный бизнес, в страну попали не только заграничные журналы, но и привезенная с запада одежда. Столичные модницы сразу взяли на вооружение веяния мировой моды. В буржуазной среде женщины снова стали носить муфты, меховые воротники и шляпы-котелки. Мужчины тоже следовали моде – популярными были фетровые шляпы и боты, костюмы из коверкота и фраки. Однако все это относилось лишь к узкому кругу обеспеченных людей, в то время как большинство граждан одевалось по-другому: прямые длинные юбки и туфли на ремешке для девушек, косоворотки, брезентовые штаны и парусиновые туфли для мужчин» [3, ussrlife.blogspot.ru].

Именно косоворотка и стала частью свадебного наряда Петра Лозового. Конечно, сравнивая фотографии, можно понять, что семья Никандра Паршикова была более состоятельной. И этому есть объяснение, если Петр Лозовой, будучи 18-летним юношей трудился в паровозном депо простым рабочим, то Никандр работал мастером в ремонтном цехе того же депо.

Честно говоря, для меня стало настоящим потрясением, когда я узнала, что в тот период, когда в стране шла коллективизация, на Дону и в Поволжье от голода умирали люди, в это время в Москве полным ходом продолжается развиваться индустрия моды.

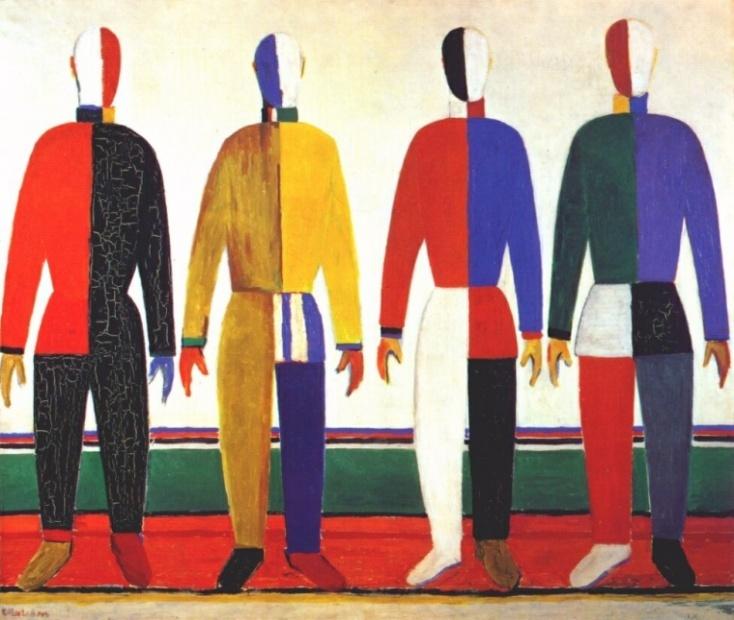

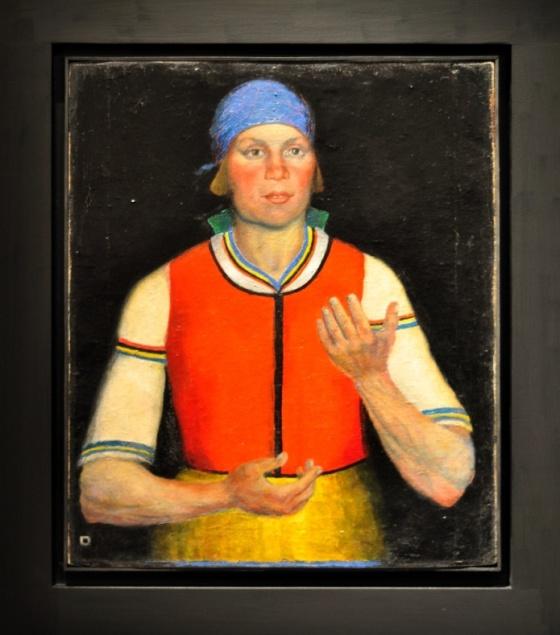

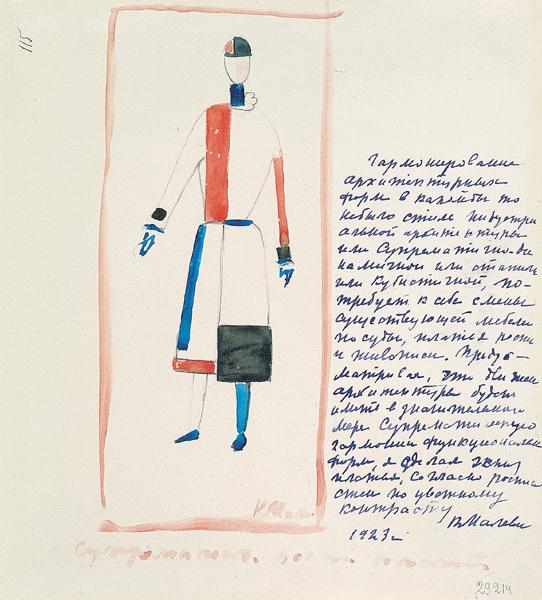

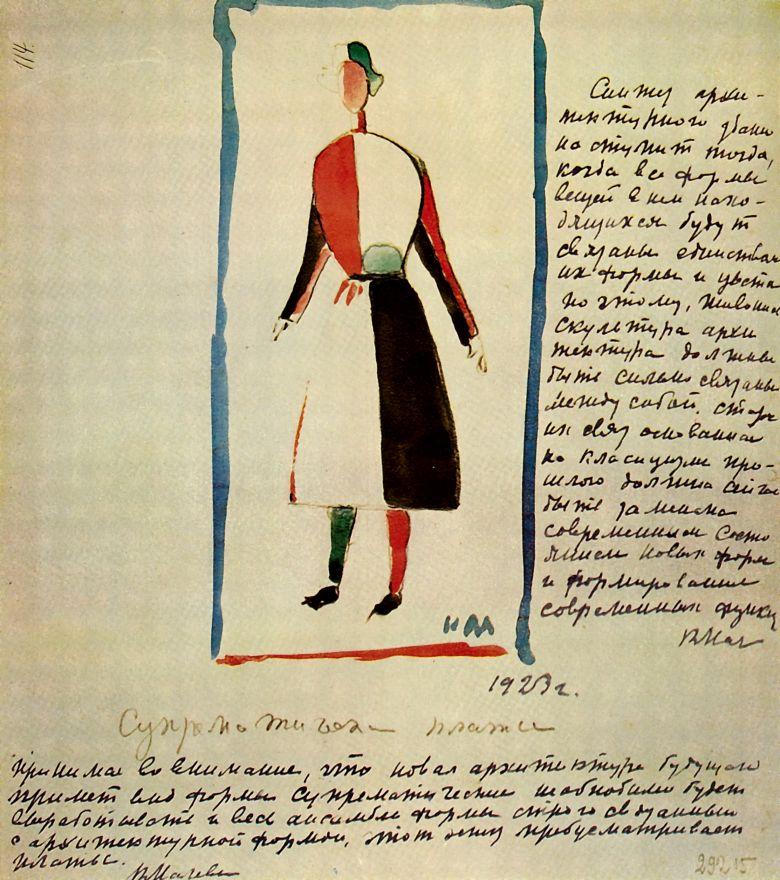

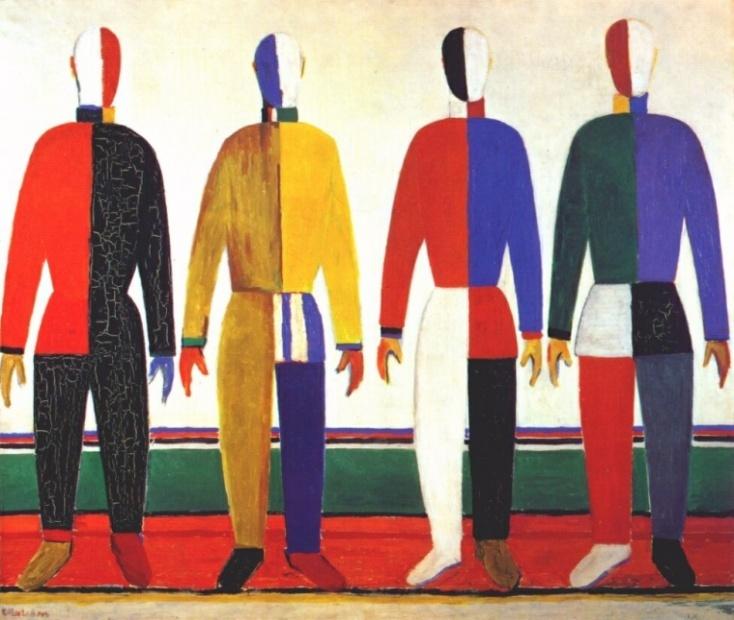

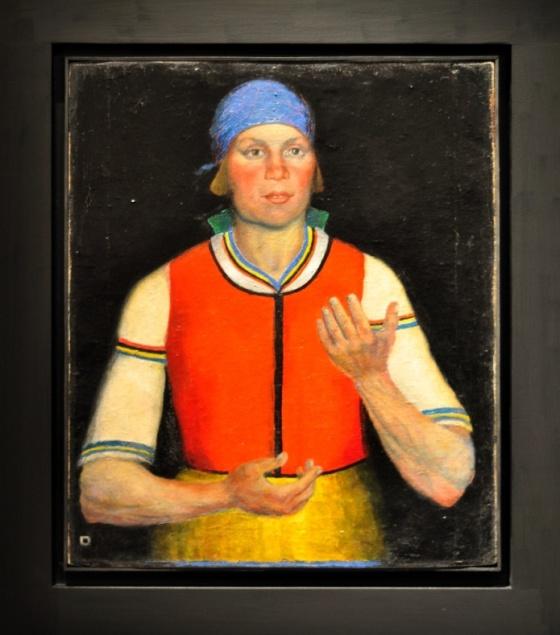

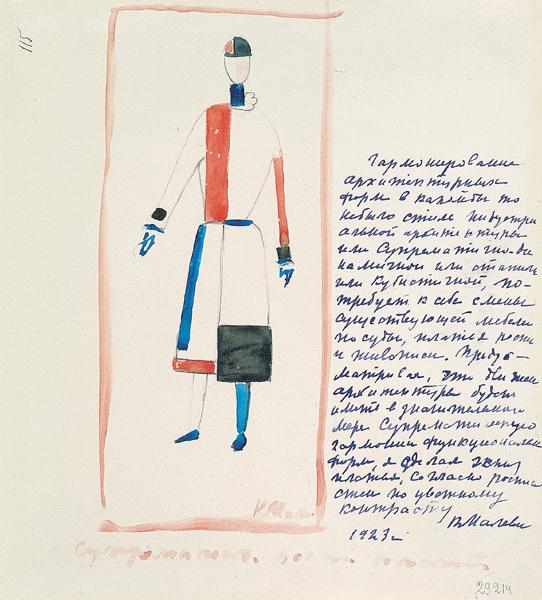

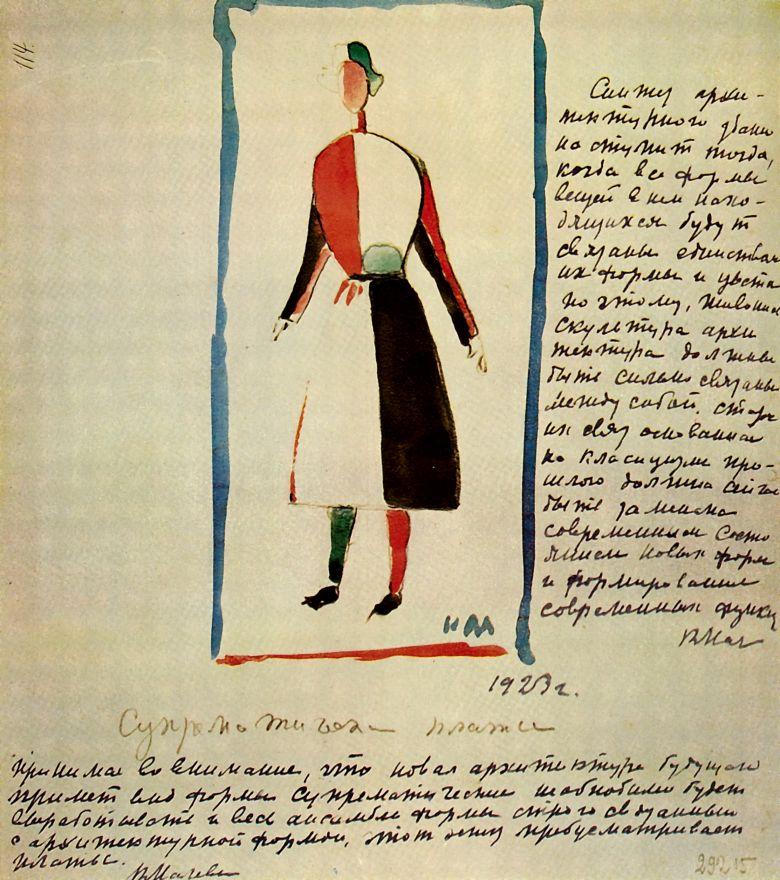

«Одной из главных, для советского дизайна 20-30-х годов, была тема «производственного костюма». Именно в это время появляется такое понятие как прозодежда (производственная одежда). Художники 20-х годов предложили различные варианты производственных костюмов для хирургов, пилотов, пожарных, строителей, продавцов. Родоначальник советского плаката, латышский художник Густав Клуцис разработал костюм шахтера с лампой на шлеме и сигнальным поясом, где находилась сложная клавиатура из кнопок. Одежда становилась как бы микросредой человека. Сырьем для первых моделей советского костюма были холст, полотно, бязь, ситец, сукно, байка, бумазея, грубая шерсть. Разработкой прозодежды для разного вида производств занимались первые советские модельеры, в числе которых кроме Надежды Ламановой, были и художники авангардисты, работающие в таких направлениях как конструктивизм и супрематизм - Александр Родченко, Варвара Степанова, Александра Экстер, Виктор Татлин, Казимир Малевич. Главную задачу они видели в «создании одежных форм, построенных не на традициях моды». Моду должны были заменить простота, удобство, гигиеничность и «социально-техническая целесообразность».

Новые художественные идеи в это время стали легко и органично проникать в мир моды. Яркий и странный футуристический костюм нашел своих поклонников среди молодежи; «супрематические» орнаменты на свитерах и шарфах, которые вывязывала мать художника Казимира Малевича, находили спрос, равно как и эскизы рисунков Ламановой для модных туалетов из шелка в стиле кубизма или супрематизма» [4, ussrlife.blogspot.ru], [Приложение 13].

Возвратимся к свадебному наряду жениха. Петр Лозовой одет в рубашку-косоворотку. «Косоворо́тка — рубаха с косым воротом, то есть с разрезом сбоку, а не посередине, как у обычных рубашек. Разрез сбоку на косоворотке, по версии академика Лихачёва, создавался специально для того, чтобы нательный крестик не выпадал во время работы. У русской традиционной косоворотки разрез с застёжкой был, как правило, смещён влево, реже вправо. Первые изображения рубахи с такой застёжкой относят к XV веку. Полотняные косоворотки традиционно широко использовались в России в гражданском обиходе, являясь синонимом русской мужской рубахи, а также в качестве нижнего солдатского белья. Косоворотка в конце XIX века у русских была основой любого костюма. Встречались рубахи с красным тканьем в клетку и полоску. Они были рабочими и праздничными, все зависело от богатства отделки. Косоворотки носили навыпуск, не заправляя в брюки. Подпоясывались шёлковым шнуровым поясом или тканым поясом из шерсти. Пояс мог иметь на концах кисти. Завязка пояса располагалась с левой стороны.

Косоворотки шили из полотна, шёлка, атласа. Иногда расшивали по рукавам, подолу, вороту. В помещениях (в трактире, лавке, дома и т. д.) косоворотки носили с жилетом. Следует заметить, что именно косоворотка явилась основой для возникновения в 1880 году гимнастёрки. Гимнастёрка была впервые введена в Туркестанском военном округе в 1880 году, когда на русскую полотняную косоворотку, выдававшуюся солдатам для гимнастических занятий, прикрепили погоны и разрешили её носить вместе с поясной и плечевой портупеей в строю, и вне строя… Косоворотки различались по назначению: покосница или «пожнивная» рубаха, мужчины надевали покосницу в первый день жатвы; убивальница — рубаха с длинными рукавами, девушке перед венчанием неделю полагалось носить рубаху-убивальницу. В ней она оплакивала свою юность, готовилась к новой замужней жизни в чужой семье. Самая нарядная косоворотка — свадебная рубаха. Такую рубаху расшивали сложными узорами. Основной цвет орнамента — красный. После свадьбы рубаха не утрачивала своего значения. Её надевали на праздники и обряды, по обычаям бережно хранили» [5,https://ru.wikipedia.org/wiki/Косоворотка].

Таким образом, если платье невест на обеих фотографиях сшито в стиле 1920-х гг - силуэт прямой, слегка вытянутый, с заниженной линией талии, то рубашка Петра Лозового – дань не современной на тот момент моды, а вынужденная реальность и следование традициям.

Итак, можно подвести итоги второго этапа исследования. Мне удалось установить следующие факты:

именно косоворотка явилась основой для возникновения в 1880 году гимнастёрки. Гимнастёрка была впервые введена в Туркестанском военном округе в 1880 году, когда на русскую полотняную косоворотку, выдававшуюся солдатам для гимнастических занятий, прикрепили погоны и разрешили её носить вместе с поясной и плечевой портупеей в строю, и вне строя;

в 1920-1930 гг главной задачей промышленной отрасли в СССР было объявлено создание удобного костюма для работников, желательно, подходящего и женщинам, и мужчинам;

советская мода 1920-х годов формировалась в условиях жесткой нехватки ткани, поэтому одной из главных задач швейной промышленности стало создание единой для всех моды;

в начале 1920-х годов отчетливо чувствовалось влияние западных фасонов на советскую моду. В частности, это было связано с повсеместной отменой корсета и нововведениями парижского кутюрье Поля Пуаре. Особенно прижилось в Советском Союзе платье-рубашка с низкой талией, не подчеркивающее фигуру, а, напротив, скрывающее линию талии, бедер и груди;

в данный период в СССР уже появились первые журналы мод;

в разработке новых фасонов платьев принимали участие Надежда Ламанова, Вера Мухина и даже Каземир Малевич.

2.3

История появления свадебной фотографии

Рассматривая свадебные фотографии моих земляков, сделанные в 1929 году, я задалась вопросом, а когда вообще возник жанр подобных фотографий? Ответ на собственный вопрос мне удалось найти на Интернет-сайтах.

Искусствоведы считают, что истоки жанра свадебной фотографии можно найти в классической живописи. Известно, что во все времена молодоженам хотелось запечатлеть себя, чтобы потом их потомки смогли увидеть их молодыми, красивыми и счастливыми. Но только очень состоятельные пары могли позволить себе заказать свадебный портрет художнику. Если приглядеться, то можно заметить, что многие сегодняшние постановочные свадебные фотографии напоминают нам о классических живописных работах. Поэтому не будет ошибкой сказать, что жанр свадебной фотографии зародился еще до изобретения фотоаппарата.

История свадебной фотографии берет свое начало практически в одно и то же время с появлением фотографии. Первая половина 19 века - время зарождения свадебной фотографии и впереди ей предстоял долгий путь развития до того уровня, какой все мы ее знаем сейчас. Только главная идея осталась неизменной – сохранить на память прекрасные моменты свадебного торжества любви. Первой в мире свадебной фотографией считается фотография Принца Альберта и Королевы Виктории. Свадьба состоялась в 1840 году, а снимок был сделан в 1857 г. Именно поэтому наряд невесты на фотографии и на картине, посвященной свадебному торжеству – невеста в разных платьях [Приложение 14].

Официальные фото свадьбы было опубликовано во всем мире. Стоило ожидать, что в выборе платья невесты станут подражать её величеству. До сих во всем мире сохраняются традиции свадебной церемонии, придуманной именно английской королевой. Цвет платья невесты – белый, кружевная вуаль (фата), обручальные кольца, язык цветов при составлении букета невесты, классическая бутоньерка жениха, свадебный торт. [7,http://www.spletnik.ru/].

«В течение всего 19 века свадебная фотография не пользовалась большой популярностью в основном из-за громоздкого оборудования и длительности процесса создания фотокартины. Съемку пар, которые все-таки заказывали фотографии в честь свадьбы, проводили в студийных условиях. Глядя на фотоснимки той поры, становится понятно, что позирование ограничивалось одной или двумя классическими, строгими позами. Такая фотосъемка могла проходить за день или после свадьбы, и в таком случае молодожены часто надевали простые праздничные наряды, а не свадебные. Каждое фото могло получиться лишь в одном экземпляре, соответственно, если молодожены хотели несколько фотографий, всю процедуру приходилось повторять заново. К концу 19 века свадебные фотографы стали иногда снимать часть свадебного приема и предметные фото, куда входило обязательное запечатление свадебных подарков.

Несмотря на появление технологии производства цветных фотографий — это произошло в первые годы ХХ столетия, - свадебные фотографы предпочитали работать в черно-белой технике. Слишком несовершенными оказались первые материалы для цветного фото, краски быстро выцветали и становились блеклыми. Эксперименты с цветом продолжались в других жанрах, а свадебные фотографии по-прежнему оставались преимущественно черно-белыми — до начала 30-х годов. Ситуацию изменило появление кино- и фотопленок немецкой фирмы Agfa, качество которых оказалось на порядок выше всего, что выпускалось до этого.

Революционной в развитии свадебной фотографии считается вторая половина 40-х годов, когда после окончания Второй мировой войны количество бракосочетаний в мире выросло в разы. Это было вполне объяснимо: вернувшиеся с войны мужчины спешили создать семьи и наконец-то начать спокойную, мирную жизнь. Соответственно, работы прибавилось и у фотографов.

Многие военные фоторепортеры переключились на съемку более радостных событий. Были и энтузиасты-любители, которые выясняли, где состоится в ближайшее время свадьба, являлись на торжество с фотоаппаратом и снимали, рассчитывая продать фотографии новобрачным, подчас за весьма привлекательную стоимость. Разумеется, мало, кто отказывался от такого предложения (несмотря на то, что качество работ часто было далеким от идеала). Стоит заметить, что многие любители со временем выросли в профессионалов, настоящих мастеров жанра свадебной фотографии, стараниями которых тысячи семей сегодня имеют домашний свадебный фотоархив.

Именно в конце 40-х - начале 50-х годов в дополнение к классическому, постановочному стилю свадебной фотографии появился репортажный стиль - хронологическая съемка всего, что происходит на свадьбе, когда фотограф не вмешивается в процесс, а лишь фиксирует важные, торжественные, эмоциональные и живые моменты. С развитием фототехнологий в 1950-70-е годы фотопленки становились дешевле, количество кадров в кассете возросло с 12 до 36, а появившаяся в 1960-е годы электронная фотовспышка оказалась способна работать неограниченное количество раз, в отличие от своих предшественниц, которые могли «вспыхнуть» всего 1-4 раза. Все это позволило фотографам работать уже, к примеру, не только на венчании или регистрации, но и на прогулке, и на свадебном банкете, снимая свадьбу «от и до». Свадебная фотография становится индустрией, в которой оказываются, заняты тысячи людей. В Америке и Европе появляется целое направление — свадебная фотожурналистика. В СССР свадебная фотография до начала 1990-х годов была представлена в основном штатными фотоуслугами в ЗАГСах (традиционные, постановочные кадры), поскольку частное предпринимательство было запрещено. Но активное развитие фотолюбительства в 1960-70-е годы привело к тому, что свадьбы часто фиксировались на фотопленку руками все тех, же энтузиастов-любителей. Таким образом, и в нашей стране зародился репортажный стиль.

Еще одним революционным моментом в развитии свадебной фотографии стало появление цифровых технологий съемки. Первые цифровые фотокамеры, поступившие в продажу в начале 1990-х годов, были достаточно дорогими, да и компьютеры, без которых цифровую фотографию не обработать, были еще слабоваты. Но технологии стремительно развивались, и уже в конце 1990-х у женихов и невест появилась альтернатива: выбрать традиционную фотосъемку на пленку или, же на «цифру». Программное обеспечение для обработки фотоизображений открыло практически безграничные возможности для фотографов: цифровое фото можно сделать и цветным, и черно-белым, и обработать под ретро, и положить любые спецэффекты, из них можно делать коллажи и постеры.

Все это сегодня пользуется спросом, но при этом нельзя сказать, что пленка утратила свою актуальность. У обеих технологий есть свои поклонники. Большинство фотографов работают сегодня в смешанном стиле: за один свадебный день делаются и традиционные постановочные кадры, и репортажные. И, пожалуй, главное сегодня то, что фотографировать в течение всего свадебного дня — это совсем не проблема. Современные технологии дают фотографам такую свободу в творчестве, о которой их коллеги из XIX века не могли даже мечтать» [6, https://prophotos.ru].

На третьем этапе исследования мне удалось установить следующие факты:

истоки жанра свадебной фотографии можно найти в классической живописи;

первой в мире свадебной фотографией считается фотография Принца Альберта и Королевы Виктории, свадьба состоялась в 1840 году, а снимок был сделан в 1857 г;

именно английская королева к своей свадьбе придумала новшества, ставшие впоследствии свадебными традициями во всем мире - цвет платья невесты – белый, кружевная вуаль (фата), обручальные кольца, язык цветов при составлении букета невесты, классическая бутоньерка жениха, свадебный торт;

в течение 19 века фотосъемка могла проходить за день или после свадьбы, и в таком случае молодожены часто надевали простые праздничные наряды, а не свадебные;

первая цветная свадебная фотографии была сделана в 1861 году, но до середины 20 века свадебные фотографы предпочитали работать в черно-белой технике;

именно в конце 40-х — начале 50-х годов в дополнение к классическому, постановочному стилю свадебной фотографии появился репортажный стиль — хронологическая съемка всего, что происходит на свадьбе, когда фотограф не вмешивается в процесс, а лишь фиксирует важные, торжественные, эмоциональные и живые моменты;

качество оказания свадебных услуг в 1950-70-е годы повысилось благодаря удешевлению фотопленки и изобретению фотовспышки;

революционным моментом в развитии свадебной фотографии стало появление цифровых технологий съемки. Программное обеспечение для обработки фотоизображений открыло практически безграничные возможности для фотографов: цифровое фото можно сделать и цветным, и черно-белым, и обработать под ретро, и положить любые спецэффекты, из них можно делать коллажи и постеры.

3

Результаты исследования

На первом этапе исследования, в процессе интервьюирования и анализа материалов архива семьи Лозовых-Говоровых-Голубевых и Морозовского архива удалось установить следующие интересные факты:

на фотографии запечатлены Петр Яковлевич и Ольга Карповна Лозовые. Точная дата бракосочетания и сделанного снимка - 21 ноября 1929 года – стали известны благодаря чудом сохранившемуся свидетельству о браке;

жених с невестой были жителями станицы Морозовская, проживали на улице Кольцевая, в той части нашего города, которая сто лет назад называлась Басовкой.

Петр Яковлевич всю жизнь проработал в Морозовском локомотивном депо, был участником Великой Отечественной войны. В 1986 году в Ростовском книжном издательстве выпущен очерк «Готовы в путь». Одним из его героев стал Петр Яковлевич. О нем неоднократно писала газета «Морозовский большевик». За военную и трудовую доблесть он был награжден знаками и наградами. Среди них - «Ударнику сталинского призыва», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», Знак почетного железнодорожника и многие другие.

Об Ольге Карповне Лозовой родственники вспоминают как об очень добром и душевном человеке, великой труженице. Во время оккупации Морозовска Ольга Карповна была вынуждена работать в столовой для немецких и румынских солдат. Вместе с маленькими дочерями мыла посуду, чистила картошку. Эти самые картофельные очистки, тайком выносимые из столовой, не дали умереть от голода только не дочерям Вале и Рае, но и детям, жившим на улице Кольцевой. После освобождения Морозовска старшая дочь, 13-летняя Валентина работала в магазине, где отпускали по карточкам хлеб. Девочка-подросток пользовалась большим уважением морозовчан, потому что крошки, оставшиеся после нарезки хлеба, отдавала соседям по очереди. После окончания войны Ольга Карповна трудилась на кирпичном заводе, в августе 1949 года в г-те «Морозовский большевик» появилась статья о передовиках этого завода.

2. Второй этап исследования связан с анализом свадебного наряда жениха и невесты. В процессе анализа материалов Интернет-сайтов и журналов «История моды». Я пришла к следующим выводам:

в начале 1920-х годов отчетливо чувствовалось влияние западных фасонов на советскую моду. В частности, это было связано с повсеместной отменой корсета и нововведениями парижского кутюрье Поля Пуаре. Особенно прижилось в Советском Союзе платье-рубашка с низкой талией, не подчеркивающее фигуру, а, напротив, скрывающее линию талии, бедер и груди. Именно такой фасон платья Ольги Лозовой и Калисты Паршиковой мы видим на свадебных фотографиях.

Несмотря на трудности, в которых жила страна, в 1926 году в СССР были созданы первые журналы мод, в которых творили Надежда Ламанова (в царской России была очень популярным модельером, обшивала семью Николая II), Вера Мухина (создатель скульптура «Рабочий и колхозница») и даже Казимир Малевич (автор картины «Черный квадрат»).

в отличие от свадебного наряда невесты, в котором отразилась мода «ревущего десятилетия», наряд жениха был проще, в частности под пиджаком надета рубашка-косоворотка – дань не современной на тот момент моды, а вынужденная реальность и следование традициям.

3. Третий этап исследования был ориентирован на поиск фактов о хронологии появления первой свадебной фотографии и собственно об этапах развития этого жанра. В результате анализа материалов Интернет-ресурсов мной были найдены следующие факты:

первой в мире свадебной фотографией считается фотография Принца Альберта и Королевы Виктории, свадьба состоялась в 1840 году, а снимок был сделан в 1857 г;

именно английская королева к своей свадьбе придумала новшества, ставшие впоследствии свадебными традициями во всем мире - цвет платья невесты – белый, кружевная вуаль (фата), обручальные кольца, язык цветов при составлении букета невесты, классическая бутоньерка жениха, свадебный торт;

в течение 19 века фотосъемка могла проходить за день или после свадьбы, и в таком случае молодожены часто надевали простые праздничные наряды, а не свадебные;

первая цветная свадебная фотографии была сделана в 1861 году, но до середины 20 века свадебные фотографы предпочитали работать в черно-белой технике;

именно в конце 40-х- начале 50-х годов в дополнение к классическому, постановочному стилю свадебной фотографии появился репортажный стиль — хронологическая съемка всего, что происходит на свадьбе, когда фотограф не вмешивается в процесс, а лишь фиксирует важные, торжественные, эмоциональные и живые моменты;

таким образом, свадебная фотография Петра и Ольги Лозовых была сделана, безусловно, в постановочном стиле.

4.

Заключение

Моя работа является примером интеграции отечественной истории и истории моды. Кому-то покажется странным совмещение раскрытых мной проблем, но руководитель моего исследования Плетнева Лариса Владимировна учит нас на уроках видеть не только большое в истории страны, но и малое и самое важное – судьбу простого человека. Через мелкие, иногда не значительные детали прикоснуться к самому сокровенному – мыслям и чувствам героев исторической эпохи.

Мое исследование носит незавершенный характер, т.к. в ходе работы возникли вопросы, на которые хотелось бы найти ответ:

например, выяснить где в нашем городе в 1920-е гг могло находиться фотоателье и кто был фотографом; конце XIX в. наши земляки могли сделать фото только в Новочеркасске у фотографа К.Брауда;

каким образом в станице Морозовская проходила регистрация брака, и где находился отдел ЗАГСа.

Что же касается содержания моего нынешнего исследования, обязательно расскажу о его результатах ребятам нашей школы на уроках мировой художественной культуры.

Литература

Архив семьи Лозовых-Говоровых-Голубевых.

Бондаренко В.М. Готовы в путь. Очерк о коллективе Морозовского локомотивного депо. – Ростов н/Д: Кн. изд-во, 1986.

Г-та «Морозовский большевик» август 1949 г.

Г-та «Морозовский вестник» 27.04.2012 г.

Ж-л «История Моды» (ДеАгостини) выпуск №6, 2016. «1920 -е. Эпоха джаза»

Ж-л «История Моды» (ДеАгостини) выпуск №24,2017. «1925-1935 годы. Гармония ар-декс»

ussrlife.blogspot.ru

ussrlife.blogspot.ru

ussrlife.blogspot.ru

https://ru.wikipedia.org/wiki/Косоворотка

https://prophotos.ru

http://www.spletnik.ru/

Ссылки

1 - Бондаренко В.М., стр.44-45

2 - ussrlife.blogspot.ru

3 - ussrlife.blogspot.ru

4 - ussrlife.blogspot.ru

5 - https://ru.wikipedia.org/wiki/Косоворотка

6 - https://prophotos.ru

7 - http://www.spletnik.ru/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Свадебное фото 1929 г. Петр и Ольга Лозовые

П РИЛОЖЕНИЕ 2. Свидетельство о браке

РИЛОЖЕНИЕ 2. Свидетельство о браке

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Лозовой Петр Яковлевич, участник Великой Отечественной войны, машинист Морозовского паровозного депо

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.

Очерк о коллективе

Морозовского локомотивного депо

«Готовы в путь»

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Страницы очерка «Готовы в путь»

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Страницы очерка «Готовы в путь»

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Награды Петра Яковлевича Лозового

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.

Знак «Почетному железнодорожнику» Знак «Ударнику сталинского призыва»

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Списки награжденных медалью «За трудовую доблесть»,

г-та «Морозовский большевик»

ПРИЛОЖЕНИЕ 9. Г-та «Морозовский вестник» от 27.04.2012

ПРИЛОЖЕНИЕ 10. Статья в г-те «Морозовский большевик» о передовиках кирпичного завода. Август 1949 г.

Н

Н  аграда Лозовой Ольги Карповны. Медаль «Ветерану труда»

аграда Лозовой Ольги Карповны. Медаль «Ветерану труда»

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

Л  озовые Петр и Ольга. 1929 г. Паршиковы Никандр и Калиста. 1929 г.

озовые Петр и Ольга. 1929 г. Паршиковы Никандр и Калиста. 1929 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 12. Иллюстрации из советского журнала «Вестник моды»

ПРИЛОЖЕНИЕ 13

Э

кспериментируя с цветом, Малевич, случалось, выходил далеко за рамки холста. Известный искусствовед Паола Волкова описывала, к примеру, как он усаживал машинисток в пространствах, ограниченных стенами определенного цвета. И изучал, как тот или иной цвет влияет на их работоспособность, настроение, самочувствие. Малевич делал прогнозы (у Елены Петровны начнется кашель через 20 минут, Ольга Карловна будет печатать вдвое быстрее и т. п.) и проверял их практикой. В ходе этих экспериментов он пришел к любопытным выводам. Например, он выяснил, что белый цвет усиливает болевые ощущения и предложил знаменитый нынче бирюзовый хирургический халат. Тогда же у него возникла идея оранжевого жилета — спецодежды, по которой сегодня безошибочно опознаются дорожные рабочие.

кспериментируя с цветом, Малевич, случалось, выходил далеко за рамки холста. Известный искусствовед Паола Волкова описывала, к примеру, как он усаживал машинисток в пространствах, ограниченных стенами определенного цвета. И изучал, как тот или иной цвет влияет на их работоспособность, настроение, самочувствие. Малевич делал прогнозы (у Елены Петровны начнется кашель через 20 минут, Ольга Карловна будет печатать вдвое быстрее и т. п.) и проверял их практикой. В ходе этих экспериментов он пришел к любопытным выводам. Например, он выяснил, что белый цвет усиливает болевые ощущения и предложил знаменитый нынче бирюзовый хирургический халат. Тогда же у него возникла идея оранжевого жилета — спецодежды, по которой сегодня безошибочно опознаются дорожные рабочие.

ПРИЛОЖЕНИЕ 14

Первой в мире свадебной фотографией считается фотография Принца Альберта и Королевы Виктории, сделанной в 1857 году, хотя свадьба состоялась 1840 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 15. Свадьба в Морозовске в 1959-е гг. Репортажный стиль

ПРИЛОЖЕНИЕ 16. Свадьба в Морозовске в 1970-е гг. Репортажный стиль

ПРИЛОЖЕНИЕ 17. Репортажный стиль. 2012 г.

Свадьбы правнуков Петра и Ольги Лозовых

РИЛОЖЕНИЕ 2. Свидетельство о браке

РИЛОЖЕНИЕ 2. Свидетельство о браке

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Страницы очерка «Готовы в путь»

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Страницы очерка «Готовы в путь»

Н

Н  аграда Лозовой Ольги Карповны. Медаль «Ветерану труда»

аграда Лозовой Ольги Карповны. Медаль «Ветерану труда»

кспериментируя с цветом, Малевич, случалось, выходил далеко за рамки холста. Известный искусствовед Паола Волкова описывала, к примеру, как он усаживал машинисток в пространствах, ограниченных стенами определенного цвета. И изучал, как тот или иной цвет влияет на их работоспособность, настроение, самочувствие. Малевич делал прогнозы (у Елены Петровны начнется кашель через 20 минут, Ольга Карловна будет печатать вдвое быстрее и т. п.) и проверял их практикой. В ходе этих экспериментов он пришел к любопытным выводам. Например, он выяснил, что белый цвет усиливает болевые ощущения и предложил знаменитый нынче бирюзовый хирургический халат. Тогда же у него возникла идея оранжевого жилета — спецодежды, по которой сегодня безошибочно опознаются дорожные рабочие.

кспериментируя с цветом, Малевич, случалось, выходил далеко за рамки холста. Известный искусствовед Паола Волкова описывала, к примеру, как он усаживал машинисток в пространствах, ограниченных стенами определенного цвета. И изучал, как тот или иной цвет влияет на их работоспособность, настроение, самочувствие. Малевич делал прогнозы (у Елены Петровны начнется кашель через 20 минут, Ольга Карловна будет печатать вдвое быстрее и т. п.) и проверял их практикой. В ходе этих экспериментов он пришел к любопытным выводам. Например, он выяснил, что белый цвет усиливает болевые ощущения и предложил знаменитый нынче бирюзовый хирургический халат. Тогда же у него возникла идея оранжевого жилета — спецодежды, по которой сегодня безошибочно опознаются дорожные рабочие.