СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Исследовательская работа на тему: "Великий Сибирский путь"

Просмотр содержимого документа

«Исследовательская работа на тему: "Великий Сибирский путь"»

38

Исследовательская работа на тему:

«Великий Сибирский путь»

Выполнили:

Павлов Денис и Джулакян Иван

обучающиеся 10 класса

МБОУ СОШ № 12 станицы Незлобной

Руководитель:

Папченко Ирина Сергеевна

учитель истории и обществознания

МБОУ СОШ № 12 станицы Незлобной

г. Георгиевск 2021 г.

Содержание

Введение………………………………………………………………………..3-4

Глава 1. История строительства Великого Сибирского пути

1.1 Решение вопроса о строительстве Сибирской железной дороги……..5-6

1.2 Строительство Транссибирской магистрали……………………………..6

1.3 Трудности климатических условий………………………………………6-7

1.4 Особенности жизни строителей Транссиба………………………………7-9

1.5 Русские инженеры Великого Сибирского пути ………………………..9-12

Глава 2 Рекорды Транссибирской магистрали……………………………12-18

Глава 3. Эксплуатация Великого Сибирского пути

3.1 Экономическое значение строительства

Транссибирской магистрали ………………………………………………18-19 3.2 Девять железных дорог Транссиба……………………………..……… 19-20

3.3 Транссиб — самая длинная железнодорожная

магистраль в мире…………………………………………………….……..20-21

3.4 Великий Сибирский путь сегодня…………………………………….21-22

Заключение……………………………………………………………………..23

Список использованной литературы…………………………………………24

Введение

Велико значение транспорта в жизни нашей огромной страны. В.И.Ленин рассматривал транспорт, как необходимое условие для развития всякого производства. Он указывал, что транспорт является "...главной, пожалуй, или одной из главнейших баз всей нашей экономики". Различные виды транспорта - автомобильный, водный, воздушный, железнодорожный и трубопроводный - образуют транспортную систему страны. В этой системе железнодорожный транспорт занимает особое место. Он незаменим при транспортировке массовых грузов на большие расстояния, при перевозках огромного числа пассажиров, особенно в пригородных зонах больших городов. Железнодорожный транспорт позволяет перевозить любые грузы - твёрдые, жидкие, штучные, сыпучие, скоропортящиеся, он не ограничен сезонностью, как водный. Особенно велико значение железных дорог в освоении и развитии необжитых и труднодоступных районов Севера и Востока нашей необъятной страны. И не случайно железнодорожную сеть страны образно называют её кровеносной системой. В начале XX века гигантские районы Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока оставались в социально-экономическом, политическом и культурном отношении отсталыми окраинами Российской Империи, оторванными от её европейской части. В более или менее единый хозяйственный организм Россия превращалась по мере развития транспорта, и в первую очередь железнодорожного. Во второй половине XIX века рельсовые магистрали прорезали в разных направлениях европейскую часть России. В конце ХIХ - начале XX века, когда потребности развития российского капитализма вширь обострили проблему освоения новых территорий, назрела необходимость строительства рельсового пути через Сибирь. Транссибирская магистраль была призвана открыть Сибирь для русского капитализма. Её постройка диктовалась и внешнеполитическими целями царского самодержавия - стремление укрепиться и экономически, и политически на Дальнем Востоке.

Цель работы - показать значимость Великой Сибирской дороги для экономики страны, ее уникальность как построенной в сложнейших условиях и самой протяженной в России и за ее пределами.

Задачи:

Изучить историю создания Транссибирской магистрали.

Сравнить этапы строительства и эксплуатации Транссибирской магистрали.

Проанализировать влияние магистрали на развитие региона, освоение и заселение территории Сибири.

Объект исследования – Транссибирская магистраль.

Методы работы: изучение литературы по теме, сравнительный анализ текста, цифр, социологический опрос, анализ и сравнение полученных данных.

ГЛАВА 1. История строительства Великого Сибирского пути

1.1 Решение вопроса о строительстве Сибирской железной дороги.

Транссибирская железнодорожная магистраль (старое название - Великий Сибирский путь) - самая длинная железная дорога в мире (9 тыс. 288,2 км), соединяет Москву (начальная точка - Ярославский вокзал) и Владивосток. Является важнейшей частью транспортного коридора между Европой и странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

До появления железных дорог сухопутный путь от Москвы до российского Дальнего Востока мог занимать до 14 месяцев. Быстрее и, зачастую, безопасней был морской путь вокруг Африки и через Индийский океан: пароходы преодолевали его за 2-2,5 месяца. Без стабильной железнодорожной связи было невозможно освоение Сибири, Дальнего Востока, а также оборона восточных рубежей страны.

Предложения по строительству железной дороги на Дальний Восток начали появляться в середине XIX века, одним из первых об ее необходимости заявлял губернатор Восточной Сибири граф Николай Муравьев-Амурский. Однако сложные условия и дороговизна не позволяли приступить к сооружению магистрали. К 1890-м гг. самые восточные станции железных дорог России располагались лишь на Урале: в 1878 г. открылся вокзал в Екатеринбурге, в 1890 г. - в Златоусте (ныне - город в Челябинской обл.), в 1891 г. - в Миассе (Челябинская обл.).

Проектно-изыскательские работы по маршруту будущей трассы в Сибири начались в 1887 г.

17 марта 1891 г. император Александр III поручил своему сыну Николаю Алексеевичу, будущему императору Николаю II "приступить к постройке сплошной через всю Сибирь, железной дороги, имеющей целью соединить обильные дары природы сибирских областей с сетью внутренних рельсовых сообщений". Было принято принципиальное решение строить магистраль за государственный счет, а также вести ее одновременно с двух концов: от Миасса на западе и от Владивостока на востоке. Дорога должна была пройти через Челябинск, Петропавловск, Омск, Ново-Николаевск (ныне - Новосибирск), Томск, Красноярск, Иркутск, Читу, затем ее планировалось строить вдоль границы с Китаем (реки Амур) и через Хабаровск. [1]

Первый практический толчок к началу сооружения грандиозной магистрали дал император Российской империи Александр III. В 1886 г. на отчете иркутского государем генерал-губернатора была наложена резолюция:

"Уж сколько отчетов генерал-губернаторов Сибири я читал и должен с грустью и стыдом сознаться, что правительство до сих пор почти ничего не сделало для удовлетворения потребностей этого богатого, но запущенного края. А пора, давно пора". И в этом же году, ознакомившись с мнением А. Н. Корфа о значении железной дороги для дальневосточных областей, Александр III приказал "представить соображения" по поводу подготовки к строительству стального полотна.

В 1887 г. под руководством инженеров Н. П. Меженинова, О. П.

Вяземского и А. И. Урсати были организованы три экспедиции для изыскания трассы Среднесибирской, Забайкальской и Южно-Уссурийской железных дорог, которые к 90-м годам XIX в. в основном завершили свою работу. В начале 1891 г. был создан Комитет по сооружению Сибирской железной дороги, который вынес важное постановление о том, что: "Сибирская железная дорога, это великое народное дело, должна осуществляться русскими людьми и из русских материалов", и утвердил облегченные технические условия строительства магистрали. В феврале 1891 г. Комитет министров признал возможным начать работы по сооружению Великого Сибирского пути одновременно с двух сторон - от Челябинска и Владивостока.

Началу работ по постройке Уссурийского участка Сибирской железной дороги Александр III придал смысл чрезвычайного события в жизни империи, о чем свидетельствует текст рескрипта царя на имя наследника российского престола: "Повелеваю ныне приступить к постройке сплошной через всю Сибирь железной дороги, имеющей целью соединить обильные дары природы сибирских областей с сетью внутренних рельсовых сообщений. Я поручаю Вам объявить таковую волю мою, по вступлении вновь на русскую землю, после обозрения иноземных стран Востока. Вместе с тем возлагаю на Вас совершение во Владивостоке закладки разрешенного к сооружению, за счет казны и непосредственным распоряжением правительства, Уссурийского участка Великого Сибирского рельсового пути".[7]

Николай Александрович выполнил указание августейшего родителя. 19 мая(31 мая по новому стилю) 1891 года в 10 часов утра в двух с половиной верстах от города в роскошном павильоне был совершен молебен по случаю закладки дороги. Цесаревич принял также участие в закладке первого камня железнодорожного вокзала и серебряной пластины, изготовленной в Санкт-Петербурге по образцу, одобренному императором

(Приложение I. Рис. 2). Так началось грандиозное и трудное строительство.

1.2 Строительство Транссибирской магистрали

Торжественное начало строительства дороги состоялось 31 (19 по старому стилю) мая 1891 г. близ Владивостока: Николай Алексеевич, вернувшийся из путешествия по Индии и Японии, высыпал тачку с землей в основание пути и заложил первый камень в фундамент вокзала.

В 1892 г. на западе Великий Сибирский путь был построен от Миасса до Челябинска, в 1894 г. - до Омска, в 1898 г. - до озера Байкал, в 1899 г. - до Читы (до 1904 г. Байкал поезда преодолевали на пароме). На востоке путь от Владивостока до Хабаровска был проложен в 1899 г.

Наиболее сложным участком дороги был путь вдоль Амура, поэтому в 1896 г. царское правительство подписало договор о союзе с Китаем, который предоставил России право на строительство прямой магистрали через китайскую Маньчжурию между Читой и Владивостоком. Строительство Китайско - Восточной железной дороги длиной 1,2 тыс. км (КВЖД) началось 27 (16 по старому стилю) августа 1897 г. и завершилось 14 (1 по старому стилю) июня 1903г. Благодаря этому было открыто прямое железнодорожное сообщение между Москвой (на тот момент начальной точкой дороги считался Курский вокзал) и Владивостоком, путь на скорых поездах занимал 12-13 суток.

В ходе русско-японской войны 1904-1905 гг. возникла угроза захвата основной линии КВЖД. В результате было принято решение вернуться к первоначальному плану строительства линии вдоль Амура (2 тыс. 236 км), которая бы полностью проходила по территории России. Начало работ по Амурской линии началось в 1907 г. Завершилось строительство Транссибирской магистрали 18 (5 - по старому стилю) октября 1916 г. со сдачей в эксплуатацию трехкилометрового моста через Амур рядом с Хабаровском.[1]

Строительство Транссибирской магистрали потребовало огромных средств. По предварительным расчетам Комитета по сооружению Сибирской железной дороги, ее стоимость определялась в 350 млн. руб. золотом. Общая стоимость Транссибирской магистрали превысила 1,45 млрд золотых руб. (порядка 75 млрд долларов в пересчете на современный курс).

1.3 Трудности климатических условий

Строить магистраль наметили в три этапа. Первый этап - Западно-Сибирская дорога от Челябинска до Оби, Средне-Сибирская дорога от Оби до Иркутска и Южно-Уссурийская дорога от Владивостока до Графской. Второй этап - Забайкальская дорога от Мысовой до Сретенска на Шилке и Северо-Уссурийская от Графской до Хабаровска. Третий этап - Кругобайкальская дорога от Иркутска до Мысовой и Амурская дорога от Сретенска до Хабаровска

Сооружение Транссибирской магистрали осуществлялось в суровых природно-климатических условиях. Почти на всем протяжении трасса прокладывалась по малозаселенной или безлюдной местности, в непроходимой тайге. Она пересекала могучие сибирские реки, многочисленные озера, районы повышенной заболоченности и вечной gмерзлоты (от Куэнги до Бочкарево, ныне Белогорск). Исключительные трудности для строителей представлял участок вокруг Байкала (станция Байкал - станция Мысовая). Здесь приходилось взрывать скалы, прокладывать тоннели, возводить искусственные сооружения в ущельях горных речек, впадающих в Байкал.

Погодные условия тоже не способствовали легкой работе. За два летних месяца здесь выпадало до 90% годовых осадков. За несколько часов ливня ручейки превращались в могучие водяные потоки. Вода заливала большие площади полей. Половодье наступало не весной, а в июле или в августе. За лето случалось до десяти - двенадцати сильных подъёмов воды. Работы велись также и зимой, когда морозы доходили до минус 50 градусов. Люди жили в палатках и часто болели.

Строительство Транссибирской магистрали потребовало огромных средств. По предварительным расчетам Комитета по сооружению Сибирской железной дороги, ее стоимость определялась в 350 млн. руб. золотом, поэтому в целях ускорения и удешевления строительства, в 1891-1892 гг. для Уссурийской линии и Западно-Сибирской линии (от Челябинска до р. Обь) взяли за основу упрощенные технические условия. Так, согласно рекомендациям Комитета, уменьшили ширину земляного полотна в насыпях, выемках и на горных участках, а также толщину балластного слоя, укладывали облегченные рельсы и укороченные шпалы, сократили количество шпал на 1 км пути и т. д. Предусматривалось капитальное строительство только больших железнодорожных мостов, а средние и малые мосты предполагалось возводить деревянными. Расстояние между станциями допускалось до 50 верст, путевые здания строились на деревянных столбах.

1.4. Особенности жизни строителей Транссиба

Наиболее острой и трудноразрешимой была проблема обеспечения строительства Транссибирской магистрали рабочей силой. Царское правительство в решении этой проблемы пошло типичным для капитализма путем использования постоянной резервной армии труда. Потребность в квалифицированных рабочих удовлетворялась вербовкой и переброской в Сибирь строителей из центра страны. Значительную часть строителей составляли ссыльные, арестанты и солдаты. Девятнадцатого февраля 1891 года Комитет министров утвердил представление министра внутренних дел о применении труда ссыльных и арестантов на строительстве Уссурийской железной дороге. В 1904 году эту категорию рабочих использовали на трассе Среднесибирского участка магистрали, а в дальнейшем и на строительстве других линий. По быстроте сооружения, по протяженности, трудностям строительства и объёмам выполненных работ Великая Сибирская дорога не знала себе равных во всем мире. В условиях почти полного бездорожья на доставку необходимых строительных материалов затрачивалось много времени и средств. (Приложение III. Рис. 7)

Все работы производились вручную, орудия труда были самые примитивные - топор, пила, лопата, кайло и тачка. Несмотря на это, ежегодно прокладывалось около 500 - 600 километров железнодорожного пути. Стоимость всех тоннелей со столбами и галереями составила свыше 10 млн. руб., а расходы на сооружение всей магистрали превысили 1 млрд. руб. золотых рублей (Приложение III. Рис. 8).

Превышение почти в три раза предварительной стоимости магистрали в значительной мере объяснялось недостатками в проектировании, просчетами в составлении смет, а также безудержным хищением казенных денег подрядчиками, поставщиками и чиновной администрацией. В феврале 1901 года "Искра" писала: "Каковы доходы гг. построечных воротил, видно хотя бы из того факта, что такие мелкие сошки, как счетоводы ... разъезжают во время постройки на рысаках, проигрывают свыше нескольких тысяч в один вечер в карты. Заведующий тамошним построечным участком, некий инженер Бертанович за три года постройки нажил состояние и купил на берегу Черного моря имение..."

Контрактных строительных рабочих заставляли работать по существу от рассвета до сумерек. На строительстве Среднесибирской дороги рабочий день продолжался 13 - 14 часов, Забайкальской и Уссурийской - 12 - 14 часов. Ещё более неправомерно большим был рабочий день у подневольных строителей-солдат, ссыльных, каторжан, арестантов. Невыносимо тяжёлыми были жилищные условия рабочих. Они размещались в тесных, грязных бараках без полов. Описание одного из таких бараков опубликовала либеральная печать того времени: "На пространстве трех сажен ширины и семи длины помещалось тридцать рабочих... Нары были настланы в один ряд на расстоянии до половины аршина от земли. Грязь на нарах была страшная и сидевшие на них люди поминутно чесали свои бока, грудь и голову, так как, по-видимому, насекомые не давали им покоя." Очень плохо было организовано питание рабочих. Как правило, поставлялись недоброкачественные продукты. Большое количество продовольствия расхищалось. Газета "Северный вестник" опубликовала высказывания рабочих о качестве питания: "Придём, это, с работы-то, измученные, как собаки, голодные ... поставим чашку со щами перед собой да и сидим, смотрим друг на друга, выжидаем, кто первый начнёт хлебать-то. А никому не охота. На щи-то муторно смотреть, а не то что хлебать, мерзость одна... Хлебнёшь, это, ложку, другую да отходишь в сторону... Вот колодёру поешь маненько, да так и ходишь день-то маешься." Зато процветали кабаки. Из-за плохого медицинского обслуживания свирепствовали эпидемии, особенно высокой была смертность среди строительных рабочих. Невыносимые условия труда, произвол местных властей, обман и издевательства, которым подвергались строительные рабочие со стороны администрации, не только вызывали недовольство строителей, но и являлись причиной их стихийных выступлений против начальства. История сооружения Транссибирской магистрали - суровое обвинение царскому самодержавию в невиданном разгуле беззакония, казнокрадства и безмерной эксплуатации рабочих-строителей. Сама же магистраль стала монументальным воплощением передовой русской технической мысли и самоотверженного труда десятков тысяч рабочих и крестьян России. Несмотря на каждодневную и изнурительную борьбу с силами природы, рабочие-строители и инженеры с честью справились с задачей сооружения Великого Сибирского Пути в короткий срок.

1.5 Русские инженеры Великого Сибирского пути

В строительсве Транссибирской магистрали участвовало много талантливых русских инженеров. В 1896 году была сдана в эксплуатацию Западно-Сибирская железная дорога от Челябинска до Новониколаевска (Новосибирск). Среднесибирская железная дорога от Оби до Иркутска была сооружена в 1899 году под руководством инженера Н.П.Меженинова. Двенадцатого сентября 1904 года по Кругобайкальской дороге прошёл первый опытный поезд, а в 1905 году открылось регулярное движение. Сквозное железнодорожное сообщение от Челябинска до берегов Тихого океана по территории России было открыто лишь в 1916 году, после окончания Амурской железной дороги. Транссибирская магистраль была разделена в административном отношении на четыре дороги: Сибирскую, Забайкальскую, Амурскую и Уссурийскую. Началом строительства Великого Сибирского пути, как говорилось выше принято считать то время, когда был уложен первый камень в здание вокзала во Владивостоке. Возглавил строительство Южно-Уссурийскоой дороги инженер О.П.Вяземский. Строители, прибывшие из центральной России, встретились с необычными для них климатическими условиями Приморья - за два летних месяца здесь выпадало до 90% годовых осадков. За несколько часов ливня ручейки превращались в могучие водяные потоки. Вода заливала большие площади полей. Половодье наступало не весной, а в июле или в августе. За лето случалось до десяти - двенадцати сильных подъёмов воды. В 1894 году было окончательно определено направление и началось строительство Северо-Уссурийской дороги. Линия проходила по сильно пересечённой местности, пересекала много рек и водоразделов. Через три с половиной года, после начала работ в декабре 1894 года на Южно-Уссурийской дороге, открыли временое движение от Владивостока до Графской, а ещё через два года первый поезд пришёл из Владивостока в Хабаровск. На дороге построили много искусственых сооружений, в том числе мосты через реки Хор, Бикин, Иман, Уссури. Эти мосты строили быстро. Основой такого успеха была хорошая инженерная подготовка, своевременная доставка и сосредоточение всех материалов перед прибытием рабочих и специалистов-мостовиков. Вся Уссурийская железная дорога общей протяжённостью 769 километров с тридцатью девятью раздельными пунктами вступила в постоянную эксплуатацию в ноябре 1897 года. Она стала первой железнодорожной магистралью на Дальнем Востоке. Строительство Западно-Сибирской дороги началось в июне 1892 года. Изысканиями и строительством руководил инженер К.Я.Михайловский. Дорога, за исключением водораздела между Ишимом и Иртышом, проходила по равнинной местности. Её строительство проектировалось в основном на невысоких насыпях. Дорога поднималась лишь на подходах к мостам через большие реки. Только для обхода водоёмов, оврагов и при пересечении рек трасса дороги отклонялась от прямой. И здесь строители столкнулись с трудностями, связанными с заготовкой и подвозом строительных материалов, обеспечением водой.

Строительство мостов и гражданских сооружений вели не только летом, но и в суровые сибирские зимы. Проектировал их профессор Н.А.Белолюбский. Западно-Сибирская железная дорога до Оби вступила в постоянную эксплуатацию в 1896 году - на год раньше намеченного срока. При этом денег было израсходовано меньше, чем предусматривалось сметой. В 1893 году под руководством инженера Н.П.Меженинова началось строительство дороги от Оби до Иркутска. Дорога в основном велась по горным участкам. Такой рельеф местности требовал возведения высоких насыпей, разработки глубоких выемок, выполнения больших объёмов работ в скальных грунтах. Мосты через реки Томь, Ия, Уда, Кия строились по проектам Н.А.Белолюбского. Уникальный мост через Енисей проектировал другой выдающийся мостовик - профессор Л.Д.Проскуряков. В январе 1898 года вошёл в строй участок дороги от Оби до Красноярска с веткой на Томск, а через год поезда пошли до озера Байкала. Забайкальская железная дорога - это часть Великой Сибирской магистрали, которая начиналась от станции Мысовой на Байкале и заканчивалась у пристани Сретенск на Амуре. Трасса проходила по берегу Байкала, пересекала многочисленные горные реки. Сооружение дороги началось в 1895 году под руководством инженера А.Н.Пушечникова.

В 1897 году произошло катастрофическое наводнение, равного которому не было более двухсот лет. Вода поднялась выше максимальных расчётных горизонтов на шесть с половиной метров. Мощный водяной поток высотой более трёх метров сносил насыпи. Наводнение разрушило город Дородинск, основанный в начале XVIII века. Эта стихийная "экспертиза" заставила внести значительные коррективы в первоначальный проект дороги: потребовалось переносить трассу на новые места, поднимать насыпи, строить защитные сооружения, укреплять откосы земляного полотна. Здесь строители впервые столкнулись с вечной мерзлотой. Движение по Забайкальской магистрали было открыто в 1900 году. А в 1907 году на станции Мозгон было построено первое в мире здание на вечной мерзлоте, которое стоит и сейчас. Новый метод строительства зданий на вечной мерзлоте переняли в Канаде, в Гренландии и на Аляске. По соглашению между Россией и Китаем в 1897 году началось строительство Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД), соединяющей Сибирскую дорогу с Владивостоком. Она строилась русскими инженерами.

Ещё в 1902 году производили укладку пути, но уже через год КВЖД вступила в строй действующих. Новая дорога протяжённостью 6503 километра позволила открыть сквозное железнодорожное движение от Челябинска до Владивостока. За одиннадцать лет было уложено 7717 километров пути, выполнено более ста миллионов кубометров земляных работ, возведены мосты и тоннели на участках общей протяжённостью до 100 километров. В 1890 году экспедиция инженеров О.П.Вяземского и Г.В.Андрианова провела первые изыскания южного обхода Байкала, которые показали исключительную сложность сооружений Кругобайкальского участка, его большую стоимость, поэтому от строительства этого участка пришлось временно отказаться, заменив его паромной переправой. В 1900 году было решено построить вдоль южного берега Байкала Кругобайкальскую железную дорогу. Строительство возглавил инженер Б.У.Савримович. Строительство сложнейшего шестнадцатикилометрового участка дороги между мысами Асломовым и Шаражангаем возглавил инженер А.В.Ливеровский. Длина этого участка составляет восемнадцатую часть общей длины дороги, но строительство его потребовало четвёртой части от всех затрат на дорогу. Было выполнено два с половиной миллиона кубометров скальных работ, построено двенадцать тоннелей и четыре противоответные галереи. На этом участке впервые в практике железнодорожного строительства в России было использовано электричество для освещения бараков строителей, а также на буровых и других работах. А.В.Ливеровский провёл исследования по подбору оптимальных взрывчатых веществ, определение размеров и размещение скважин при производстве взрывных работ в горных породах различной крепости. Суммарная длина пробуренных скважин превысила 700 километров, а расход взрывчатых веществ - две тысячи четыреста тонн. Строители ввели дорогу в постоянную эксплуатацию в 1905 году - на год раньше срока.

Глава 3. Экономическое значение строительства Транссибирской магистрали

Транссибирская магистраль уже в первый период эксплуатации выявила свое большое значение для развития экономики, способствовала ускорению и росту оборота товаров. Однако пропускная способность дороги оказалась недостаточной. Крайне напряженным стало движение по Сибирской и Забайкальской железным дорогам во время русско-японской войны, когда с запада хлынули войска. Магистраль не справлялась с передвижением войск и с доставкой воинских грузов. Сибирская железная дорога в период войны пропускала только 13 поездов в сутки, поэтому было принято решение о сокращении перевозок гражданских грузов. Кроме того, переброска войск осложнялась тем, что был не достроен участок Кругобайкальской железной дороги и до 1905 г. связь между западным и восточным берегами Байкала осуществлялась с помощью паромной переправы. Паром-ледокол "Байкал" водоизмещением 3470 т перевозил за один рейс 25 груженых вагонов. В зимний период от станции Байкал до Танхоя прокладывали по льду озера рельсовый путь, по которому "перекатывали" паровозы и вагоны. В отдельные дни таким способом переправляли до 220 вагонов.После окончания русско-японской войны российское правительство приняло ряд мер по увеличению пропускной способности Транссибирской магистрали. Для рассмотрения всего комплекса вопросов, связанных с этой проблемой, была создана специальная комиссия, которая пришла к выводу о необходимости увеличить скорость движения поездов. С этой целью было решено: увеличить количество шпал на 1 км пути и ширину земляного полотна; заменить облегченные рельсы на рельсы более тяжелых типов и укладывать их на металлические подкладки; вместо временных деревянных мостов строить капитальные, а также увеличить количество паровозов и вагонов на линии. 3 июня 1907 г. Совет министров рассмотрел и одобрил предложения Министерства путей сообщения о сооружении второй колеи Сибирской железной дороги и переустройстве горных участков пути. Под руководством А.В. Ливеровского были начаты работы по смягчению уклонов на горных участках от Ачинска до Иркутска и проведению второго пути от Челябинска до Иркутска. В 1909 г. Сибирская магистраль на протяжении 3274 км стала двухпутной. В 1913 г. вторая колея была продолжена вдоль Байкала и за Байкал до станции Карымская. Осуществление важных мероприятий по увеличению пропускной способности Транссибирской магистрали сопровождалось строительством новых ее участков или ответвлений от нее. Неудачный исход русско-японской войны показал, что дорога, пролегающая по чужой территории, в стратегическом отношении не может обеспечить интересы страны, и вынудил царское правительство создать непрерывный рельсовый путь до Владивостока по территории России. 31 мая 1908 г. Государственный совет принял решение о сооружении Амурской железной дороги. Строительство участка Транссиба от станции Куэнга до Хабаровска протяжением более 2000 км было начато в 1907 году и сдано в эксплуатацию в 1915 году. В этот же период началось строительство и Минусинско-Ачинской железной дороги (до Абакана).

Глава 2 Рекорды Великого Сибирского пути

1. Самая протяженная железная дорога на планете

Фактическая протяженность Транссибирской магистрали по главному пассажирскому ходу составляет 9288,2 км (примерно 5772 мили). По этому показателю она является самой длинной на планете, пересекая по суше почти всю Евразию. Тарифная длина (по которой исчисляются цены билетов) несколько больше - 9298 кми не совпадает с реальной. Началом Транссибирской магистрали уже около 70 лет считается Ярославский вокзал Москвы (фото слева). Завершение Транссиба на восточной окраине России - Владивостокский вокзал (фото справа) - находится на берегу бухты Золотой Рог Японского моря

2. Соединяет один материк и два континента

Транссиб проходит по территории двух континентов: Европе (1777 км) и Азии (7512 км) и пересекает материк Евразию с запада на восток. На Европу приходится 19,1% длины Транссиба, на Азию - 80,9%. Условной границей Европы и Азии принят 1778-й км Транссиба. Там, близ города Первоуральск, при пересечении железной дорогой невысокого перевала центральных Уральских гор установлен памятный знак (с южной стороны дороги, на фото слева). Он так и называется - "граница Европы и Азии".

3. Через всю необъятную Россию

Транссиб проходит по территориям 12 областей, 5 краёв, 2 республик, 1 автономной области и 1 округа в составе области: Московской, Владимирской, Ярославской, Костромской, Кировской областей, Удмуртской республики, Пермского края, Свердловской, Тюменской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областей, Красноярского края, Иркутской области, Усть-Ордынского Бурятского округа в составе Иркутской области, Бурятской республики, Забайкальского края, Амурской областей, Еврейской автономной области, Хабаровского и Приморского краев (приведены последовательно, с запада на восток). Все они расположены на территории России. Если повезет, то, проезжая по Транссибу, вы сможете увидеть знаки или плакаты, фиксирующие административные границы (на снимке слева - так обозначена граница Читинской и Амурской областей, 7079 км дороги).

4. Вдоль магистрали - почти девяносто городов

На Транссибе расположено 87 городов: 5 с населением свыше 1 миллиона человек (Москва, Пермь, Екатеринбург, Омск, Новосибирск), 9 с населением от 300 тысяч до 1 миллиона (Ярославль, Киров, Тюмень, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Хабаровск, Владивосток) и 73 города с населением менее 300 тысяч. 14 городов, через которые проходит Транссибирская магистраль, являются центрами субъектов Российской Федерации, а начальный пункт, Москва - столицей России. 46 городов и 3 поселка представлены в Интернете. Следы присутствия в Сети остальных 41 городов пока не найдены.

5. Большие реки Евразии на нашем пути

На своем пути Транссиб пересекает 16 крупных рек: Волгу, Вятку, Каму, Тобол, Иртыш, Обь, Томь,Чулым, Енисей, Оку, Селенгу, Зею, Бурею, Амур, Хор, Уссури. Из них Амур - наиболее широкая (около 2 км, на снимке слева), поскольку магистраль пересекает его в среднем течении. Такие крупные реки, как Обь и Енисей - пересекаются железной дорогой ближе к их верхнему течению, поэтому их ширина в месте пересечения с Транссибом - около 1 км. Наиболее опасная река на пути - Хор, на юге Хабаровского края: в период паводка она может подняться на 9 (!) метров. Рекой, причинившей наибольший ущерб Транссибирской магистрали за всю ее историю, следует признать забайкальскую реку Хилок - в период наводнения 1897 г. она размыла и разрушила большую часть западного участка Забайкальской дороги.

6. Уникальное озеро на полпути к Тихому океану.

На протяжении 207 км Транссибирская магистраль проходит вдоль озера Байкал (наснимке слева). Это уникальное, самое глубокое в мире озеро (наибольшая глубина 1637 м) - крупнейший резервуар пресной воды на планете. Берега и окрестности Байкала представляют собой красивейшие места, где можно насладиться видом снежных гор, потрясающе прозрачной воды и уникальных природных достопримечательностей. Если ехать на поезде с запада, то впервые нашему взору Байкал открывается на 5276 км после Андриановского перевала (издалека внизу), а через 28 км (перед станцией Слюдянка-2) дорога спускается к озеру и вплотную подходит к его берегу (снимок справа). От берегов Байкала на восток поезд отворачивает после станции Боярский (5499-й км), а последний раз блеск озерной воды сквозь деревья можно увидеть на 5518-м км дороги

7. Географические пределы.

Самая западная станция - Москва-3 (55о45' с.ш., 37о34' в.д.),

Самая восточная станция - Хабаровск-2 (48о31' с.ш., 135о10' в.д.),

Самая южная станция - Владивосток (43о07' с.ш., 131о53' в.д.),

Самая северная станция - Киров (58о36' с.ш., 49о38' в.д.).

8. Полюс холода

Полюс холода Транссибирской магистрали находится на участке Могоча - Сковородино (снимок слева). Это не самый северный (географически) участок, но это самые суровые по климату места на дороге - наиболее низкие зимние температуры там достигают -62С. Там также расположена сплошная зона вечной мерзлоты. Напротив, самые мягкие по климату места расположены на крайнем востоке - в районе Владивостока. На берегах Амурского залива морской климат и теплая зима, но нежаркое лето. И нужно отметить, что практически вся дорога проходит по местам с умеренным или суровым климатом, так что субтропики на пути вам не попадутся и самый теплый край на Транссибе выделить довольно трудно...

9. Самые высокие точки

Самая высокая точка над уровнем моря, на которую поднимается железная дорогана Транссибе - это Яблоновый перевал в Забайкалье, 6110-й км - между станциями Яблоновая и Тургутуй (на снимке слева). Высота над уровнем моря - 1040 м. Второе место по абсолютной высоте - у станции Кижа западнее Петровского Завода - более 900 м (точная высота неизвестна). Третье - Андриановский перевал западнее Байкала - около 900 метров (на снимке справа).

10. Самая низкая точка

Железная дорога перед Владивостоком на протяжении 39 км проходит по берегу Амурского залива Японского моря, ненадолго иногда от него удаляясь. Но самая низкая точка - около 4 м над уровнем моря (по личным наблюдениям) - находится в том месте, где дорога только подходит к берегу залива со стороны Уссурийска, между станциями Амурский Залив и Угольная, примерно на 9252 - 9253 км дороги.

11. Самые крутые спуски

Самый крутой спуск на Транссибе находится между станциями Андриановская и Слюдянка-2. Он продолжается от перевала Андриановский до берега озера Байкал. За 30 км железная дорога спускается вниз более чем на 400 метров, а на некоторых участках - таких, какМедлянская и Ангасольскаяпетли, уклоны достигают 17 тысячных (на снимке слева на противоположной стороне гор внизу видно железную дорогу и тоннель). Этот участок построен в 1947-49 гг. и сдан в эксплуатацию в 1949 г. Из других крутых спусков достойны упоминания восточный спуск с Яблонового перевала в Забайкалье, восточный спуск с водораздела Обь-Енисей западнее Красноярска, спуск с Щебенчихинского перевала южнее станции Вяземская и спуск с отрогов Малого Хингана восточнее станции Облучье.

12. Самая пологая дорога

Самый протяженный пологий участок на магистрали, без какого-либо присутствия гор и холмов, зафиксирован между реками Обь и Иртыш (или, точнее, между станциями Московка восточнее Омска и станцией Новосибирск-Западный). Его длина составляет около 600 км и почти на всей его длине железная дорога практически прямая, за исключением иногда попадающихся плавных изгибов железной дороги в несколько градусов.

13. Самые длинные мосты

Самый длинный мост на Транссибе был построен в 1913 - 1916 гг. через реку Амур(снимок слева) длиной 2568 м и включал 18 пролетов по 127 метров с 200-метровой левобережной эстакадой. В 1999 году начался его демонтаж, а рядом был построен за 1992 - 1999 гг. совмещенный автомобильно - железнодорожный мост с длиной русловой части 2612 м (фрагмент на фото справа). На сайте есть много снимков обеих мостов, а также демонтажа царского моста. Наиболее длинные мосты после Амурского - Зейский (1102 м), Камский (945 м), Енисейский (934 м), Обский (820 м), Иртышский (734 м).

14. Самые длинные тоннели

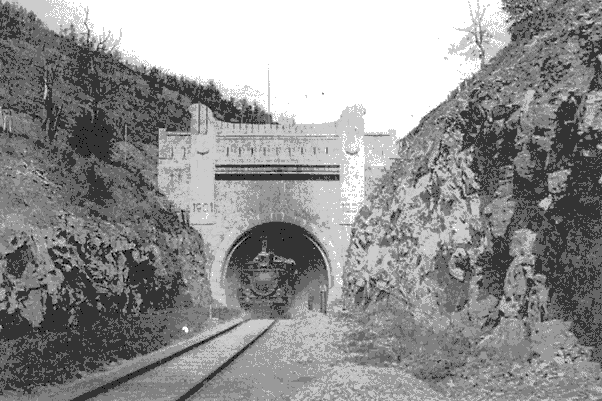

Самый длинный тоннель - под Амуром, параллельно Амурскому мосту (длина 7198 м, восточный портал - на снимке слева). Построен он был по стратегическим соображениям в 1937-1942 гг. Но, поскольку он расположен параллельно главному ходу, а основной ход идет по Амурскому мосту, то самым длинным тоннелем на главном пассажирском ходе Транссиба следует признать Тарманчуканский, построенный в 1915 году (фото справа). Длина его около 2 км. А находится он на 8140 - 8142 км в отрогах Малого Хингана, между Архарой и Облучьем. Всего же на главном ходе Транссиба расположено 15 тоннелей, один из которых сейчас не используется (близ Укурея, проложен обход), а еще один - только на четном пути ("Киркидай" восточнее Слюдянки).

15. Самый большой вокзал

Самый большой вокзал построен на станции Новосибирск- Главный (3336 км Транссиба) в 1940 году, перед Великой Отечественной войной. В момент окончания постройки этот вокзал был самым большим в довоенном СССР. Он выполнен в характерном "сталинском" стиле с более высоким центральным фронтоном, причем его фасад, обращенный к железной дороге, значительно выше, чем противоположный - обращенный на привокзальную площадь.

16. Самые "кривые" петли

На Транссибирской магистрали много участков с тяжелым профилем и рельефом, но и среди них можно выделить самые запоминающиеся. Наверное, рекордная по радиусу кривизны, красоте и протяженности - Ангасольская петля на большом спуске к Байкалу с запада. Ее длина около 7 км, и заканчивается она тоннелем. Она же является самым крутым спуском на Транссибе (см. выше). Артеушинская петля западнее Могочи (на снимке справа) - второе место, длина около 5 км: железная дорога в оба конца проходит напротив друг друга около 2 км и заканчивается эта петля также небольшим тоннелем. Другие петли с малым радиусом кривизны и длиной свыше 3 км - Медлянская петля на спуске к Байкалу Облученская и Тарманчуканская петли на Малом Хингане, петля восточнее Большого Невера, две петли восточнее Ерофея Павловича, две петли западнее Красноярска - за станцией Овинный и перед водоразделом Обь-Енисей.

17. Наиболее напряженные и скоростные участки

Самый напряженный по интенсивности движения участок: Омск - Новосибирск (в 1985 г., когда советская экономика работала на полную мощь, этот участок был самым грузонапряженным на мировых железных дорогах), он же один из самых скоростных и самый унылый - одна степь и соленые озера. Скоростными (скорости пассажирских составов до 130-140км) также являются участки, расположенные на Западно-Сибирской низменности: Карбышево-1 (западнее Иртыша) - Называевская - Ялуторовск - Войновка (перед Тюменью); Шарташ (станция в Екатеринбурге) - Богданович - Тюмень. Небольшие (до 200 км) скоростные участки есть западнее Хабаровска (Биробиджан - Приамурская), в Амурской области (Белогорск - Завитая - Бурея), западнее Кирова (Котельнич-1 - Шарья) и около Москвы (Александров - Ярославль-Главный).

18. Самые высокие насыпи и косогоры

Абсолютным рекордсменом в этой номинации был Балайский косогор примерно в 100 км восточнее Красноярска, высота искусственной насыпи 34 м. Но по наблюдениям, его сейчас уже нет - железная дорога после реконструкции (либо перед первой мировой войной, либо в 30-х годах XX века) проходит по-другому. Можно упомянуть сейчас - насыпи по долине реки Хилок (кое-где более 20 м), а также насыпь в долине реки Большая Глубокая близ станции Глубокая (восточнее Иркутска). Впрочем, тут у меня маловато информации, если что знаете - дополняйте!

19. Темпы строительства Великого Сибирского Пути

По темпам строительства железной дороги Великий Сибирский Путь (а ныне Транссиб) поражал воображение современников: за 13 с половиной лет (с марта 1891 по сентябрь 1904 года) был проложен непрерывный рельсовый путь для движения поездов от Миасса в Южном Урале, западнее Челябинска, и Котласа на берегу Северной Двины - до Владивостока и Порт-Артура на берегу Тихого океана. Это тем более значимо: ведь стальная колея Транссиба прокладывалась через крупные реки, неосвоенные места, перевалы и участки с вечной мерзлотой и тяжелым профилем, а технический уровень строительства 100-110 лет назад был значительно ниже современного. Итак, около 9.100 верст, или немногим менее 10.000 километров (с учетом построенных тогда же примыкающих веток) было проложено со средним темпом строительства 740 километров в год. Это высокая цифра даже для современного строительства. Окончательное завершение строительства - через Маньчжурию, с учетом пуска в постоянную эксплуатацию Кругобайкальскойжелезной дороги и достройки всех мостов и тоннелей на маршруте - состоялось в октябре 1905 года, поэтому можно считать, что эта трансконтинентальная железная дорога строилась более 14 лет; а усредненный темп строительства с учетом всех инженерных сооружений составил примерно 670 километров (630 верст) в год.

Всего за четверть века строительства Великой Сибирской железной дороги было проложено 12.120 верст рельсового пути(включая КВЖД, Южно-Маньчжурскую линию, участки Миасс - Челябинск, Пермь - Екатеринбург, Вятка - Котлас и все ветви второго плана), спрямлено и усилено 3.465 верст главного хода и построены вторые пути на протяжении 3.655 верст.

20. Стоимость постройки Великого Сибирского Пути

Стоимость прокладки непрерывного рельсового пути от Урала и Северной Двины до берегов Тихого океана в 1891 - 1905 гг. составила в сумме почти миллиард (точнее, около 936 млн.) золотых рублей, выделенных из казны Российской империи. В дальнейшем, до начала первой мировой войны, пришлось потратить еще более полумиллиарда (почти 519 млн.) рублей на постройку железной дороги по собственной территории (Амурская линия), на прокладку вторых путей, спрямление и усиление главного хода Сибирской и Уссурийской ж.д. Итого, цена постройки Транссиба для России составила в 1891 - 1913 гг. почти полтора миллиарда рублей.

21. Темпы и длина электрификации дороги

По состоянию на 1 января 2003 года Транссиб является также самой протяженной в мире железной дорогой с непрерывной электрификацией: на поезде, ведомом электровозом, можно проехать от Москвы до Владивостока, или 9289 км. Но электрифицированные участки по пути встречаются разные - на переменном и постоянном токе. Поэтому теоретически на одном электровозе (переменного тока) можно проехать от Мариинска в Западной Сибири до Владивостока на берегу Тихого океана, или 5576 км. По темпам электрификации Транссиб также уникален: за 1960 г. было электрифицировано 947 км основного хода.

22. Единственный в мире вокзал из мрамора

Единственный в мире вокзал, построенный целиком из мрамора: Слюдянка-1 (на снимке слева). Он был построен в 1904 г. как памятник, венчающий грандиозный труд строителей и завершающий сооружение уникальной Кругобайкальской железной дороги. Сохранился до настоящего времени практически в первозданном виде. Находится этот вокзал недалеко от берега Байкала (5311-й км Транссиба).

ГЛАВА 3. Эксплуатация Транссибирской магистрали

Еще до окончания своего строительства Транссибирская магистраль дала толчок развитию Сибири, в 1906-1914 гг. в восточные регионы переселились с ее помощью более 3 млн человек.

Со времен постройки конфигурация Транссиба несколько раз менялась. Так, в 1956 г. участок вдоль Ангары, который планировалось затопить из-за строительства Иркутской ГЭС, был разобран, вместо него поезда пошли по новому прямому участку от Иркутска до байкальского залива Култук. Кроме того, основной ход Транссиба в настоящее время пролегает не через Петропавловск (ныне - на территории Казахстана), а через Тюмень.

В 1984 г. была построена Байкало-Амурская магистраль, дублирующая восточную часть Транссиба. В 2002 г. Транссибирская магистраль была полностью электрифицирована. В 2009 г. сделан двухпутным последний однопутный участок - на мосту через Амур близ Хабаровска.

Дорогу не раз реконструировали, прокладывали новые тоннели и убирали старые, возводили современные мосты, строили новые ветки. Некоторые ее участки, такие как Кругобайкальская дорога, стали исключительными туристическими маршрутами.

3.1. Экономическое значение строительства Транссибирской магистрали

Транссибирская магистраль уже в первый период эксплуатации выявила свое большое значение для развития экономики, способствовала ускорению и росту оборота товаров. Однако пропускная способность дороги оказалась недостаточной. Крайне напряженным стало движение по Сибирской и Забайкальской железным дорогам во время русско-японской войны, когда с запада хлынули войска. Магистраль не справлялась с передвижением войск и с доставкой воинских грузов. Сибирская железная дорога в период войны пропускала только 13 поездов в сутки, поэтому было принято решение о сокращении перевозок гражданских грузов. Кроме того, переброска войск осложнялась тем, что был не достроен участок Кругобайкальской железной дороги и до 1905 г. связь между западным и восточным берегами Байкала осуществлялась с помощью паромной переправы. Паром-ледокол "Байкал" водоизмещением 3470 т перевозил за один рейс 25 груженых вагонов. В зимний период от станции Байкал до Танхоя прокладывали по льду озера рельсовый путь, по которому "перекатывали" паровозы и вагоны. В отдельные дни таким способом переправляли до 220 вагонов.После окончания русско-японской войны российское правительство приняло ряд мер по увеличению пропускной способности Транссибирской магистрали. Для рассмотрения всего комплекса вопросов, связанных с этой проблемой, была создана специальная комиссия, которая пришла к выводу о необходимости увеличить скорость движения поездов. С этой целью было решено: увеличить количество шпал на 1 км пути и ширину земляного полотна; заменить облегченные рельсы на рельсы более тяжелых типов и укладывать их на металлические подкладки; вместо временных деревянных мостов строить капитальные, а также увеличить количество паровозов и вагонов на линии. 3 июня 1907 г. Совет министров рассмотрел и одобрил предложения Министерства путей сообщения о сооружении второй колеи Сибирской железной дороги и переустройстве горных участков пути. Под руководством А.В. Ливеровского были начаты работы по смягчению уклонов на горных участках от Ачинска до Иркутска и проведению второго пути от Челябинска до Иркутска. В 1909 г. Сибирская магистраль на протяжении 3274 км стала двухпутной. В 1913 г. вторая колея была продолжена вдоль Байкала и за Байкал до станции Карымская. Осуществление важных мероприятий по увеличению пропускной способности Транссибирской магистрали сопровождалось строительством новых ее участков или ответвлений от нее. Неудачный исход русско-японской войны показал, что дорога, пролегающая по чужой территории, в стратегическом отношении не может обеспечить интересы страны, и вынудил царское правительство создать непрерывный рельсовый путь до Владивостока по территории России. 31 мая 1908 г. Государственный совет принял решение о сооружении Амурской железной дороги. Строительство участка Транссиба от станции Куэнга до Хабаровска протяжением более 2000 км было начато в 1907 году и сдано в эксплуатацию в 1915 году. В этот же период началось строительство и Минусинско-Ачинской железной дороги (до Абакана).

3.2 Девять железных дорог Транссиба

На всем протяжении Транссиба поезда следуют по девяти железным дорогам:

1. Московская: Москва – Александров (0-112 км).

2. Северная: Мошнино – Ярославль – Данилов – Буй – Шарья – Свеча (113–817 км).

3. Горьковская: Юма – Котельнич – Киров – Балезино (818-1 223 км).

4. Свердловская: Чепца – Пермь – Екатеринбург – Камышлов – Тюмень – Ишим (1 224-2 561 км).

5. Западно-Сибирская: Называевская – Омск – Барабинск – Новосибирск – Тайга (2 562-3 712 км).

6. Красноярская: Мариинск – Ачинск – Красноярск – Иланская – Новониколаевский (3 713-4 489 км).

7. Восточно-Сибирская: Юрты – Тайшет – Зима – Иркутск – Слюдянка – Улан-Удэ (4 490-5 783 км).

8. Забайкальская: Петровский Завод – Чита – Шилка – Чернышевск – Могоча – Сковородино – Белогорск – Журавли (5 784-8 077 км).

9. Дальневосточная: Архара – Биробиджан – Хабаровск – Вяземская – Ружино – Уссурийск – Владивосток (8 078-9 289 км). [8]

3.3 Транссиб — самая длинная железнодорожная магистраль в мире

Транссибирская магистраль проходит через восемь часовых поясов, 21 субъект Российской Федерации и 87 городов, включая 14 региональных центров. Транссиб проходит по территории 12 областей, 5 краев, 2 республик, 1 автономной области и 1 автономного округа: Московской, Владимирской, Ярославской, Костромской, Кировской областей, Удмуртской республики, Пермского края, Свердловской, Тюменской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областей, Красноярского края, Иркутской области, Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, Бурятской республики, Забайкальского края, Амурской областей, Еврейской автономной области, Хабаровского и Приморского краев.

На Транссибе расположено 87 городов: 6 с населением свыше 1 миллиона человек (Москва, Пермь, Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Красноярск), 8 с населением от 300 тысяч до 1 миллиона (Ярославль, Киров, Тюмень, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Хабаровск, Владивосток) и 73 города с населением менее 300 тысяч. 14 городов, через которые проходит Транссибирская магистраль, являются центрами субъектов Российской Федерации, а начальный пункт, Москва, является столицей России.

На своем пути Транссиб пересекает 16 крупных рек: Волгу, Вятку, Каму, Тобол, Иртыш, Обь, Томь, Чулым, Енисей, Оку, Селенгу, Зею, Бурею, Амур, Хор и Уссури. Из них Амур-наиболее широкая (около2 км), поскольку магистраль пересекает его в среднем течении. Такие реки как, Обь и Енисей -пересекаются дорогой ближе к их верховью, поэтому их ширина в месте пересечения с Транссибом- около километра. [3]

Рекой, причинившей наибольший ущерб Транссибирской магистрали за всю ее историю, является Хилок. Во время наводнения 1897 года она размыла и разрушила большую часть западного участка Забайкальской дороги.

Самая высокая точка линии - Яблоновый перевал в Забайкальском крае (1040 м). В среднем по Транссибу ежегодно перевозится более 50%. внешнеторговых и транзитных грузов - 113,1 млн т. Технические возможности магистрали позволяют ежегодно обслуживать более 100 млн тонн грузов, в том числе полезные ископаемые, лес, уголь, нефтепродукты, металлы, машины и оборудование, продовольственные товары и т.д.

В регионах, по которым проходит Транссиб, сосредоточено более 80% промышленного потенциала страны, добывается 65% угля, выпускается 25% древесины и осуществляется 25% нефтепереработки.

В настоящее время путь между Москвой и Владивостоком на самом быстром пассажирском поезде № 1/2 "Россия" занимает 6 дней 1 час (6 дней 2 часа - в обратном направлении). Между Москвой и Владивостоком — 40 железнодорожных станций, это расстояние поезд «Россия» преодолевает за 146 часов, или же 7 дней и 6 ночей. Плацкарт обойдется вам примерно в 13 тысяч рублей, купе примерно в 33 тысячи, а люкс в 55 тысяч рублей. Средняя скорость состава — 64 км/ч. [1]

3.4 Великий Сибирский путь сегодня

Транссиб, Транссибирская магистраль (современные названия) или Великий Сибирский Путь (историческое название) - это прекрасно оснащенный рельсовый путь через весь континент, соединяющий Европейскую Россию, ее крупнейшие промышленные районы и столицу страны Москву с ее срединными (Сибирь) и восточными (Дальний Восток) районами. Это дорога, скрепляющая Россию - страну, протянувшуюся на 10 часовых поясов, в единый экономический организм, а главное, в единое военно-стратегическое пространство. Если бы его не построили в свое время, то с очень большой вероятностью Россия вряд ли удержала бы за собой Дальний Восток и побережье Тихого океана - как не смогла она удержать Аляску, никак не связанную с Российской империей устойчивыми путями сообщения. Транссиб - это также дорога, давшая толчок освоению восточных районов и вовлекшая их в экономическую жизнь остальной части громадной страны.

Некоторые думают, что термин "Транссиб" надо толковать как путь, соединяющий Урал и Дальний Восток, и буквально проходящий "сквозь" Сибирь (Trans-Siberian). Но это противоречит положению дел и не отражает истинного значения этой магистрали. А название? Название это дали нам англичане, окрестившие путь не "GreatSiberianWay", как должен был быть буквальный перевод с русского, а "Trans-SiberianRailway" - и оно затем привилось и укоренилось в речи.

И сейчас "Транссиб" как геополитическое понятие имеет смысл как путь, соединяющий Центр и Тихий океан, Москву и Владивосток, а шире - как путь, соединяющий порты Запада и столицу России, а также выходы в Европу (Москва, Санкт-Петербург, Брест, Калининград) с портами Востока и выходами в Азию (Владивосток, Находка, Ванино, Забайкальск); а никак не локальный путь, соединяющий между собой Урал и Дальний Восток.

Узкое толкование термина "Транссиб" предполагает, что мы говорим о главном пассажирском ходе Москва - Ярославль - Екатеринбург - Омск - Иркутск - Чита – Владивосток.

Поезд отправляется из Москвы, пересекает Волгу, а затем сворачивает на юго-восток в сторону Урала, где он - примерно в 1800 километрах от Москвы - минует границу между Европой и Азией. Из Екатеринбурга, крупного индустриального центра на Урале, путь лежит в Омск и в Новосибирск, через Обь - одну из могучих сибирских рек с интенсивным судоходством, и далее к Красноярску на Енисее. Затем поезд идет в Иркутск, преодолевает горный хребет по южному берегу Байкала, срезает угол пустыни Гоби и, миновав Хабаровск, берет курс на конечный пункт трассы - Владивосток. На Транссибе расположено 87 городов с населением от 300 тысяч до 15 миллионов человек. 14 городов, через которые проходит Транссибирская магистраль, являются центрами субъектов Российской Федерации. На востоке, через пограничные станции Хасан, Гродеково, Забайкальск, Наушки Транссиб обеспечивает выход на сеть железных дорог Северной Кореи, Китая и Монголии, а на западе, через российские порты и погранпереходы с бывшими республиками Советского Союза - в европейские страны.

Фактическая протяженность Транссибирской железнодорожной магистрали по главному пассажирскому ходу (от Москвы до Владивостока) составляет 9288,2 км и по этому показателю она является самой длинной на планете, пересекая по суше почти всю Евразию. Тарифная длина (по которой исчисляются цены билетов) несколько больше - 9298 км и не совпадает с реальной. Имеется несколько параллельных грузовых обходов на различных участках. Ширина колеи на Транссибе - 1520 мм. Как и на всех железных дорогах России, колея здесь шире европейской - полтора метра.

Протяженность Великого Сибирского пути перед первой мировой войной от Санкт-Петербурга до Владивостока по северному пассажирскому ходу (через Вологду - Пермь - Екатеринбург - Омск - Читу - Харбин) составляла 8913 верст, или 9508 км.

Транссиб проходит по территории двух частей света: Европе (0 - 1777 км) и Азии (1778 - 9289 км). На Европу приходится 19,1% длины Транссиба, на Азию, соответственно - 80,9%.

В настоящее время начальный пункт Транссиба - это Ярославский вокзал Москвы, а конечный пункт - Владивостокский вокзал.

Но так было не всегда: примерно до середины 20-х годов воротами в Сибирь и на Дальний Восток был Казанский (тогда Рязанский) вокзал, а в самый начальный период существования Транссиба - в начале XX века - Курско-Нижегородский (ныне Курский) вокзал Москвы. Необходимо также упомянуть, что до революции 1917 года начальным пунктом Великого Сибирского Пути считался Московский вокзал Санкт-Петербурга - столицы Российской империи.

Не всегда и Владивосток считался конечным пунктом: небольшое время, начиная с самого конца 90-х годов XIX века и вплоть до решающих сухопутных сражений русско-японской войны 1904-05 гг., завершением Великого Сибирского Пути современники считали военно-морскую крепость и город Порт-Артур, находящийся на побережье Восточно-Китайского моря, на арендованном у Китая полуострове Ляодун.

Заключение

Транссибирская магистраль уже в первый период эксплуатации выявила свое большое значение для развития экономики, способствовала ускорению и росту оборота товаров. Однако пропускная способность дороги оказалась недостаточной. Крайне напряженным стало движение по Сибирской и Забайкальской железным дорогам во время русско- японской войны, когда с запада хлынули войска. Магистраль не справлялась с передвижением войск и с доставкой воинских грузов. Сибирская железная дорога в период войны пропускала только 13 поездов в сутки, поэтому было принято решение о сокращении перевозок гражданских грузов и, через несколько десятилетий, о строительстве Байкало-Амурской магистрали.

Создание Транссиба является величайшим достижением русского народа. С трудностями и радостями строители закончили дорогу. Они прокладывали её на своих костях, крови и унижении, но всё-таки справились с этим неимоверно тяжёлым трудом. Эта дорога позволила России перевозить огромное количество пассажиров и грузов. Каждый год по дороге Транссиба провозятся до 100 млн. тонн груза в год. Благодаря сооружению магистрали, были заселены безлюдные территории Сибири, возникли и стали развиваться города Новониколаевск и город Черепаново. Если бы не был построен Транссиб, то Россия наверняка бы утратила большинство своих северных территорий. Эта дорога имеет не только важное народнохозяйственное значение, это памятник таланту и мужеству русского народа-строителя дороги, это памятник красоте Сибирского края!

Список литературы

http://tass.ru/info/3711511

http://www.aif.ru/dontknows/file/transsibirskaya_magistral_v_cifrah_i_faktah

http://www.ural.aif.ru/industry/transport/samoy_dlinnoy_na_zemle_zheleznoy_doroge_transsibu_ispolnyaetsya_100_let

http://news.sputnik.ru/transport/c0f2cf51992bcb7f04f9da4f468c6d82f57e6081

https://vid1.ria.ru/ig/sip/transsib/desktop-ru/#8

http://cargo.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=5128&layer_id=3290 &refererLayerId=3290&id=2088

http://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2014/08/07/transsib-vchera-segodnya-zavtra

Документальный фильм "Транссиб 9288. Транссибирская железнодорожная магистраль"

Юдин Александр Львович. На просторах страны. Транссиб: вчера, сегодня, завтра //Журнал «Экспресс», июль, 2008г, стр.8-17

Источники:

Путеводитель по Великой сибирской железной дороге. — Издание Министерства путей сообщения. — СПб.: "Товарищество Художественной Печати", 1900.

Сибирь под влиянием рельсового пути. С приложением карты Сибирской железной дороги. — СПб.: Издание редакции периодических изданий Министерства финансов, 1902. — 221 с.

Департамент торговли и мануфактур министерства финансов. Сибирь и Великая Сибирская железная дорога с приложением карты Сибири. — СПб.: Типография Киршбаума, 1893. — 309 с.

Сибирь и трансазиатский железный путь. — СПб., 1891. — 37 с.

«Транссибирская магистраль»

Приложение

Приложение I

| Рис. 1. Император Александр III

| Рис. 2. Николай II

|

Рис. 3.Закладка Великой Сибирской железной дороги: Цесаревич Николай везёт первую тачку земли

Приложение II

Рис. 4. Сооружение Транссибирской магистрали

Рис. 5. Транссибирская магистраль

Рис. 6. Заключенные на строительстве Амурской железной дороги (между 1908 и 1913)

Рис. 6. Заключенные на строительстве Амурской железной дороги (между 1908 и 1913)

Приложение III

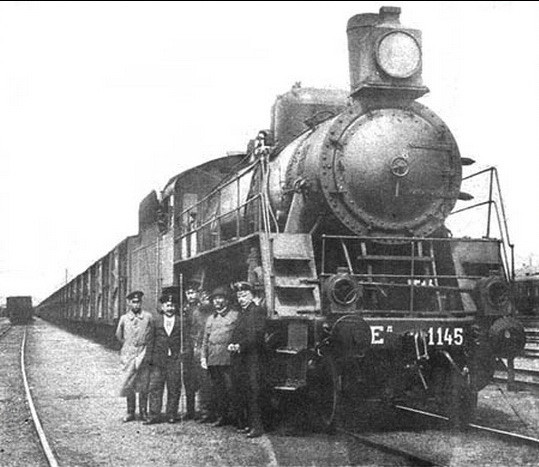

Рис. 7.Великий Сибирский путь. Укладка пути. Разброска шпал

Рис. 8. Работы производились вручную, орудия труда были самые примитивные - топор, пила, лопата, кайло и тачка

Приложение IV

| Рис. 9. Вяземский Орест Полиенович | Рис. 10.Гарин-Михайловский Николай Георгиевич |

| Рис. 11.Меженинов Николай Павлович | Рис. 12. Белелюбский Николай Аполлонович |

| Рис. 13. Ливеровский Александр Васильевич | Рис. 14. Проскуряков Лавр Дмитриевич |

Приложение V

Рис. 15. Забайкальский участок Транссиба

Рис. 16. Великий Сибирский путь. Транссибирская магистраль и Китайско-Восточная железная дорога

Приложение VI

Рис. 16. Прокладка тоннеля

Рис. 17. Транссибирская магистраль. Укладка пути. Разброска шпал

Приложение VII

Рис. 18. Китайско – Восточная железная дорога (КВЖД)

Рис. 19. Первые паровозы в России называли пароходами