СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Исследовательская работа по теме: «Брянские священномученики, причисленные к лику Святых».

Работа о исследовании религиозных репрессиях 30-х годов на территории Брянского края; о Жытие священномучеников, причисленных к лику Святых.

Просмотр содержимого документа

«Исследовательская работа по теме: «Брянские священномученики, причисленные к лику Святых».»

Конкурс исследовательских работ

школьников старших классов «Будущие учёные».

Исследовательская работа по теме: «Брянские священномученики, причисленные к лику Святых».

Автор: Витебская Дарья Александровна,

учащаяся 11 класса

МБОУ Творишинская СОШ

Руководитель: Мелешенко Елена Ивановна,

учитель истории и обществознания

МБОУ Творишинская СОШ

2022 год

Оглавление

Введение…………………………………………………………………………….3-5

Основная часть:

Глава 1. Религиозные репрессии 30-х годов XX века на территории Брянского края…………………………………………………………………………………....6-7

Глава 2. Житие Священномучеников Брянщины………………………………...8-17

2.1. Житие Священномученика Епископа Дамаскина (Цедрика) ……………….8-10

2.2. Житие Священномученика Архиепископа Серафима (Остроумова)…….11-12

2.3 Житие Священномученика протодиакона Серафима (Василенко)………..13-15

2.4. Житие Священномученика иерея Стефана (Грачева) Брянского, Брасовского………………………………………………………………………...16-17

Заключение………………………………………………………………………...18-20 Литература……………………………………………………………………………..21

Приложения………………………………………………………………………. 22-42

Введение

Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, почему духовных церковнослужителей причисляют к лику Святых? Я задумалась над этим вопросом, когда мне было предложена тема данного конкурса.

В настоящее время в России большое внимание уделяется духовно-нравственному развитию общества: стоятся новые храмы, восстанавливаются церкви. В православные праздники, такие как Пасха, Троица, Крещение, Казанская икона Божьей Матери и другие, ведётся церковная служба, где с каждым годом можно увидеть всё больше и больше прихожан. В своей работе мне хотелось бы рассказать о духовных церковнослужителях нашей Брянщины, которые были причислены к лику Святых.

Данная тема актуальна, сегодня всё больше и больше людей ищут спасение, обращаясь к религии, вере, посещают храмы. Многие считают, что именно религия поможет возродить духовные и нравственные ценности нашего общества. Подвиг священномучеников и исповедников Церкви Русской пострадавших за Веру является важнейшей составляющей культурно-исторического наследия нашего Отечества.

Тема моей исследовательской работы - «Брянские священномученики, причисленные к лику Святых».

Цель работы - узнать подробнее о религиозных репрессиях 30-х годов XX века на территории Брянщины и изучить Житие священномучеников, которые подвергались репрессиям и были причислены к лику Святых.

Задачи:

1.Изучить религиозные репрессии 30-х годов на территории Брянского края.

2.Познакомиться с биографиями святых великомучеников Брянщины.

3.Проанализировать литературу и Интернет - источники по данной теме.

4.Найти документы, подтверждающие наличие списков Святых великомучеников нашей области.

Объектом исследования является жизненный путь священнослужителей, подвергшихся репрессиям в ХХ веке.

Предмет исследования – Святые священномученики.

Гипотеза – предположим, что священнослужители не отреклись от божьей веры, не смотря на жёсткие методы и репрессии со стороны советской власти.

Методы исследования: опрос, анализ литературы и Интернет - источники, работа с архивными документами.

Практическая значимость моей работы – материал можно использовать на уроках истории, историческом кружке и классных часах в школе. Свою исследовательскую работу хочу передать в школьную комнату Боевой и трудовой Славы.

В учебном пособии /История Брянского края.XX век. Учебное пособие для 11 класса. - Клинцы, 2003.[1] говорится о закрытии церквей и монастырей, изъятии церковных ценностей советской властью. Церковные здания использовались для хозяйственных и культурных нужд. Проходили процессы над брянскими и дятьковскими церковнослужителями.

В учебном пособии /Поляков Г.П., Чубур А.А.. История Брянского края. Учебное пособие для 9 класса. – Брянск: Издательство «Курсив», 2012.[2] говорится о Святых великомучениках Брянщины таких, как Кукша Печерский, Поликарп Брянский и другие.

На сайте [3] в статье «Боль и память» Крашенинникова В.В говорится о истории политических репрессий на Брянщине. На сайте [4] Житие Священномученика Дамаскин (Цедрик) Стародубском епископе. На сайте [5] Житие Священномученика протодиакона Серафима (Василенко). Сайт [6] –информация о документах Русской Православной Церкви. [7] Говорится о девяти самых почитаемых Русской Православной Церковью святых. Сайт [8]-Википедия. [9] Информация о правовом обеспечении репрессий против священнослужителей в 1930-е годы. Официальный сайт Брянской Епархии [10], информация о Епархиальном управлении, о монастырях и храмах, о Соборе Брянских Святых, чудотворных иконах, подвижниках благочестия.

Глава 1. Религиозные репрессии 30-х годов XX века на территории Брянского края

Что такое репрессия? Определение понятия я нашла в Википедии. [8]

Репрессия - это наказание, карательная мера, применяемая государственными органами с целью защиты и сохранения существующего строя.

На сайте [3] я нашла информацию о религиозных репрессиях 30-х годов XX века на территории Брянского края.

Одним из наиболее крупных стало дело брянских и дятьковских церковников, по которому было осуждено около 30 человек. В конце 1920-х – начале 1930-х гг., когда усилились религиозные гонения, брянские священники и церковный актив, руководимые архиепископами Матвеем (Храмцовым) и Даниилом (Троицким), начали организовываться с целью противодействия антирелигиозным мерам и оказания поддержки репрессированным церковнослужителям и их семьям. К середине 1930-х гг., после смерти обоих архиепископов, наиболее активная организация сохранилась в Дятьковском районе, где её возглавляли благочинный о. Александр Введенский и священник о. Иоанн Клестов. Вынесенный в сентябре 1937 г. приговор оказался весьма суровым: арестованные священники, церковные активисты и даже некоторые просто сочувствовавшие были приговорены к расстрелу, лишь очень немногие получили по 10 лет лагерей.

По трем делам религиозного характера, но уже связанным с баптистами-антивоенниками, проходили 13 крестьян из различных селений Трубчевского района, 13 колхозников Дубровского и Клетнянского районов, 18 жителей Почепского района. В Комаричском районе действовала официально зарегистрированная община "христиан евангельской веры", руководимая колхозником из с. Глядино Д.И. Писаревым, но летом 1937 г. глава общины и ещё 6 ее членов были арестованы и в сентябре осуждены на 10 лет лагерей. [9]

Тяжелым наследием прошлого явились массовые репрессии, произвол и беззаконие, которые совершались сталинским руководством от имени партии, революции народа. Тысячи людей были подвергнуты моральным и физическим истязаниям, многие из них - истреблены. Жизнь их семей и их близких была превращена в беспросветную полосу унижений и страданий.

Глава 2. Житие Священномучеников Брянщины

2.1. Житие Священномученика Епископа Дамаскина (Цедрика)

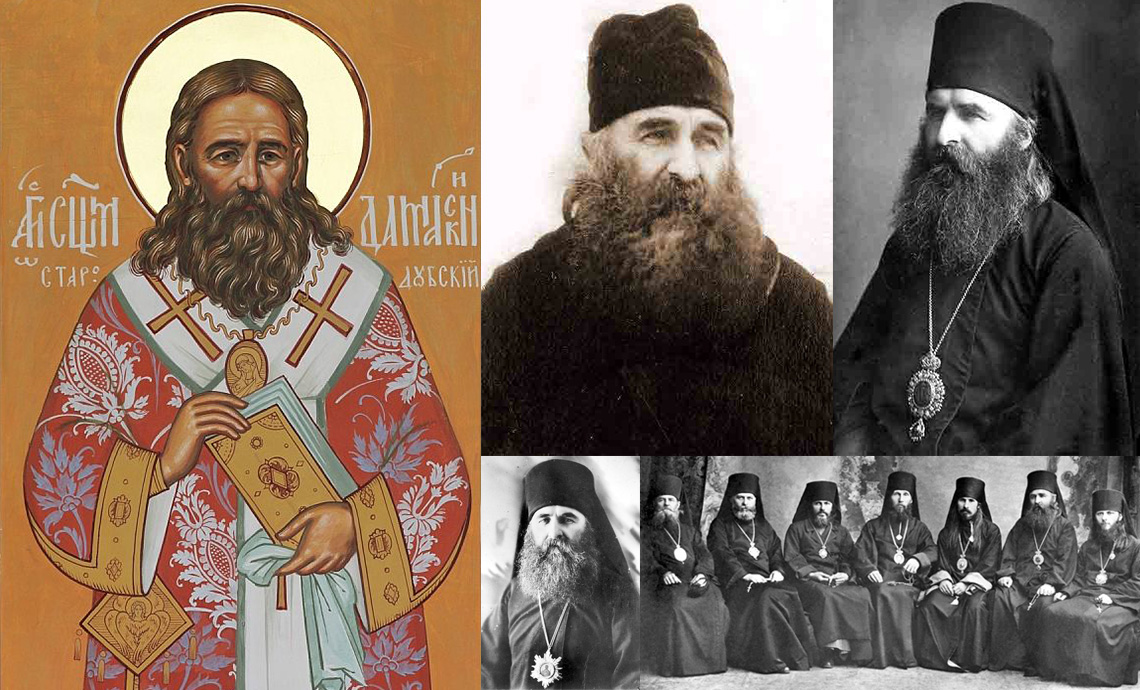

Священномученик Дамаскин (Приложение 1, рис1) [10], епископ Стародубский, викарий Черниговской епархии (в миру Цедрик Дмитрий Дмитриевич) родился в 1877 году в городе Маяки Одесского уезда Херсонской губернии в семье почтового чиновника. Димитрий окончил Духовную Семинарию. Он принял монашеский постриг с именем Дамаскин и поступил служить миссионером при Пекинской Духовной Миссии.

В 1918 году в Орловской губернии его арестовали и приговорили к «высшей мере наказания», но расстрела ему удалось избежать.

Отец Дамаскин проживал в Киевском Михайловском монастыре, являясь епархиальным миссионером и слушателем Киевской Духовной Академии. В 1919 году был возведён в сан иеромонаха архиепископом Симферопольским и Таврическим Димитрием (князь Абашидзе). В 1920 году отца Дамаскина назначают настоятелем Балаклавского Георгиевского монастыря в Крыму с возведением в сан архимандрита. Опять был арестован, но через несколько месяцев был освобождён и выслан из Крыма.

Отец Дамаскин успешно боролся с обновленчеством. 14 сентября 1923 года был хиротонисан лично Патриархом Тихоном в епископа Стародубского, и с этого времени управлял также Черниговской епархией и Глуховским викариатством. После неоднократных арестов в эти годы Владыка был так измучен заточением и допросами, что на всенощной вынужден был помазать народ сидя. В алтаре с ним случались сердечные приступы, но на следующий день он снова служил, видя в богослужении свою единственную радость. В 1924 году Владыка высылается властями в Харьков, а с сентября 1925 года живёт в Даниловом монастыре в Москве без права выезда. Но уже в ноябре 1925 года Святитель был арестован вновь по делу священномученика митрополита Петра (Полянского, память 27 сентября). По постановлению Г.П.У. (от 8 мая 1926 года) Владыка был приговорён к трём годам ссылки в Туруханский край, но до августа 1926 года содержался в Бутырской тюрьме в столице, затем жил в Красноярске и посёлке Полой Красноярского края (за Северным Полярным кругом).

После освобождения в ноябре 1928 года, Владыка был принят в Москве митрополитом Сергием. Он поселился в Стародубе, и предлагаемых ему назначений не принимал. Оттуда Владыка послал летом 1929 года преданного человека к митрополиту Петру (Полянскому, память 27 сентября), находящемуся в ссылке в посёлке Хэ. Он просил у Святителя, как у законного Главы Церкви, разъяснения многих вопросов церковной жизни и передал Владыке письма митрополита Кирилла (Смирнова) и других архиереев к митрополиту Сергию по поводу его Декларации.

Вновь Владыка был арестован в ноябре 1929 года по доносу Стародубского благочинного и по постановлению Г.П.У. приговорён к 10 годам лагерей.

В июне 1930 года Владыка был отправлен в заключение на Соловки, откуда был освобождён в 1933 году. После освобождения он возглавлял ряд иосифлянских общин на Украине и в самой России.

Снова Святитель был арестован в сентябре 1934 года в Херсоне и по постановлению Н.К.В.Д. приговорён к 3 годам ссылки в Северный край.

В июне 1935 года Владыка написал послание к иосифлянским священникам с указанием о необходимости полного перехода на нелегальное положение Церкви. Святителя, находящегося в ссылке в Архангельске, вновь арестовали в начале 1936 года и по постановлению Н.К.В.Д. приговорили к заключению в лагеря.

Владыку с разными этапами переводили с места на место. Отстающих по дороге пристреливали: Святитель, чтобы спасти от этого своего друга-соузника, священника Иоанна, донёс его на себе до стоянки. По постановлению Тройки У.Н.К.В.Д. по Карагандинской области (от 10.09.1937) Святитель был приговорён к расстрелу. Он принял мученическую кончину, будучи расстрелян 2 (15) сентября 1937 года в Караганде.

Причислен к лику святых Новомучеников и Исповедников Российских на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания. [4]

2.2. Житие Священномученика Архиепископа Серафима (Остроумова)

Архиепископ Серафим (в миру Михаил Митрофанович Остроумов) (Приложение 1, рис 2) родился 6 ноября 1880 г. в семье псаломщика г. Москвы. Окончил Московское Заиконоспасское Духовное Училище, Московскую Духовную Семинарию в 1904 г. со степенью кандидата Богословия. Был оставлен при Академии профессорским стипендиатом.

14 сентября 1904 г. был пострижен в монашество. 13 сентября рукоположен в иеродиакона, 19 сентября – в иеромонаха. 28 октября назначен исполняющим должность доцента Московской Духовной Академии по кафедре теории и истории проповедничества.

С 1906 г. – наместник Яблочинского Онуфриевского монастыря Холмской Епархии. Приложил все силы к благоукрашению его, и через несколько лет обитель стала неузнаваема. Ввел в ней общежитие, благоустроил для любителей безмолвия скит на Белом озере, много внимания уделял монастырским школам.

С 1907 г. – заведующий Яблочинской второклассной школой с церковно-учительскими курсами, в том же году назначен заведующим Отокской одноклассной школой Гродненской Епархии. 2 февраля 1908 года возведен в сан архимандрита и со следующего года служил Холмским епархиальным миссионером. С 28 января 1914 г. – ректор Холмской Духовной Семинарии. На должности ректора был добрым и благопопечительным отцом, мягким и ласковым, отзывчивым на нужды учащихся и соработников. Состоял председателем Холмского Епархиального училищного совета.

С 27 мая 1917 г. временно управлял Орловской Епархией. С 18 августа 1917 г. – Епископ Орловский и Севский. В 1917-1918 годах он участвовал в заседаниях Поместного Собора Российской Православной Церкви.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) вспоминал о случае, свидетелем которого он стал в 12 лет: «У нас в Орле служил замечательный Владыка — Архиепископ Серафим (Остроумов) — умнейший, добрейший, любвеобильнейший, не счесть хвалебных эпитетов, что приличествуют ему. И жизнью своей он как бы готовился к венцу Священномученика, что и произошло действительно. Так вот, в Прощеное Воскресенье этот Божий Архиерей изгоняет из монастыря двух насельников, игумена Каллиста и иеродиакона Тихона, — за какой-то проступок. Изгоняет их принародно и властно, ограждая от соблазна остальных, и тут же произносит слово о Прощеном Воскресенье и испрашивает прощение у всех и вся.

Теперь-то я преклоняюсь пред мужеством и мудростью Владыки, ибо урок, преподанный им, остался живым примером для всех присутствующих тогда, как видите, на всю жизнь».

В 1922 г. Владыку Серафима арестовали и приговорили к семи годам заключения, однако срок был сокращен до полутора лет. 29 мая 1924 г. он был возведен в сан Архиепископа. 1 ноября 1927 г. назначен Архиепископом Смоленским и Дорогобужским.

11 ноября 1936 г. Владыка был арестован вместе с девятью другими священнослужителями и обвинен «в антисоветской пропаганде и в участии в деятельности контрреволюционной группы». Он был приговорен к ссылке в Караганду, в которой пробыл полгода. Затем следствие по его делу возобновилось, и Архиепископа этапировали в Смоленск. По приговору тройки при Смоленском УНКВД, он был расстрелян 8 декабря 1937 г. в 18-00 в Катынском лесу, неподалеку от Смоленска.

Определением Священного Синода Русской Православной Церкви от 17 июля 2001 г. имя Священномученика Серафима включено в Собор Новомучеников и Исповедников Российских XX века. [7]

2.3. Житие Священномученика протодиакона Серафима (Василенко)

Священномученик протодиакон Серафим Викторович Василенко (Приложение 2, рис1) [10] родился 18 июля 1905 года в городе Витебске в благочестивой и трудолюбивой семье. Его мать дала обет: если родится мальчик, назвать его Серафимом в честь новопрославленного Святого. Мальчик – одиннадцатый ребенок в семье – родился в канун празднования обретения мощей Преподобного Серафима Саровского и был назван Серафимом.

В 1917 года семья Василенко переехала в Брянск. В доме постоянно служили всенощные бдения и молебны, частыми гостями было местное духовенство окрестных монастырей. Временами в доме останавливались Брянские Архипастыри. Окончив три класса гимназии, Серафим не смог получить Духовное образование, но с юных лет начал служение Святой Церкви. С 1921 года он служил псаломщиком, а в 1925 году был рукоположен во диакона (в один из праздников в честь Пресвятой Богородицы). К 1929 году диакон Серафим служил в храме во имя Преподобного Серафима Саровского поселка Фокино (ныне город Фокино Дятьковского района Брянской области). В этом же году он был судим Народным судом по обвинению в умышленном преувеличении в сведениях числа верующих с целью воспрепятствовать закрытию храма и оштрафован на 40 рублей. Преступление состояло в том, что Церковным советом Серафимовского храма ему было поручено переписать

набело списки прихожан, и он записал два раза одно имя, тогда как в черновике этого не было.

Об отце Серафиме заботились монахини закрытого в 1923 году Брянского Петро-Павловского монастыря: шили ему подрясники, рясы, облачения. Стихари и орари вышивали. Отец Серафим был очень аккуратный и опрятный, достаточно высокого роста, стройный и одухотворенно красивый.

Он был жизнерадостным, очень любил и людей, и животных. Однажды принес домой умирающего щенка, выходил его, тот оказался немецкой овчаркой и был ему очень предан.

В годы гонений на Православную Церковь особенно проявились доброта отца Серафима и забота о людях: он помогал ссыльным и нуждающимся священникам, семьям арестованных, организовывал сбор пожертвований. В Брянске отца Серафима многие знали, уважали и любили.

С 1932 года отец Серафим служил в Воскресенском храме города Брянск, где был возведен в сан протодиакона. Духовным отцом и наставником протодиакона Серафима был Брянский Архиепископ Даниил (Троицкий). В начале 1930-х годов отец Серафим стал жить отдельно от семьи при храме, чтобы не навлекать неприятностей на родных. В два часа ночи 28 августа 1937 года протодиакон Серафим был арестован и заключен в тюрьму города Брянск. Он не признал возводимые на него ложные обвинения в контрреволюционной деятельности. Несмотря на это, на заседании тройки УГБ УНКВД Западной области 28-29 сентября 1937 года протодиакон Серафим был приговорен к расстрелу с конфискацией лично ему принадлежащего имущества. 13 октября 1937 года Священномученик Серафим был расстрелян. 9 августа 1989 года он был реабилитирован Прокуратурой Брянской области.

Фотографию Священномученика Серафима сохранила его сестра Нина Викторовна.

На основании исследовательских трудов сотрудников Отдела Агиологии Брянского Епархиального Управления были поданы материалы в отношении протодиакона Серафима в Синодальную комиссию по канонизации Святых. Определением Священного Синода Русской Православной Церкви от 16 июля 2005 года по представлению Брянской Епархии протодиакон Серафим Василенко был причислен к лику Святых и включен в Собор Новомучеников и Исповедников Российских ХХ века. [ 5]

2.4. Житие Священномученика иерея Стефана (Грачева) Брянского, Брасовского

Священномученик иерей Стефан Федорович Грачев (Приложение 2,рис 2) [10] родился 30 декабря 1886 года в деревне Тростная Севского уезда Орловской губернии (ныне Комаричский район Брянской области) в крестьянской семье. Стефан в обитель Площанской пустыни поступил в десятилетнем возрасте, воспитываясь в строгости и благочестии у монастырских старцев. При достижении совершеннолетия в 1904 году был зачислен в братию монастыря уже послушником. В 1914 году был призван в армию, участвовал в боях под Вильно и Гродно. Получил младший офицерский чин и за заслуги перед Родиной и беспримерную храбрость был удостоен двух Георгиевских Крестов. После демобилизации из армии в 1918 году вновь поступил в родной монастырь и нес там послушание вплоть до закрытия обители.

С 1924 года Стефан стал служить псаломщиком. В марте 1929 года Епископом Брянским и Севским Матфеем он был рукоположен в диакона к храму Великомученика Никиты села Аркино Комаричского района. 23 марта 1930 года в храме в честь Воскресения Христова в Брянске Владыка Матфей рукоположил его в сан иерея к храму в честь Благовещения Пресвятой Богородицы села Крапивна Навлинского района Брянского округа. 2 июня 1930 года иерей Стефан был переведен в село Холмецкий Хутор Брасовского района.

Племянница отца Стефана, Пелагея Егоровна Митина, пишет о нем: "По характеру он был очень строгий. Мы, дети, все его очень любили, уважали и побаивались. Он никогда детей не ругал. Мы могли забраться на печку, играть, шуметь, мы трезвонили в колокола, у нас были свои небольшие колокольчики, пели духовные канты, и он нам в этом не мешал. Отец Стефан всегда ходил в подряснике. Было у него и свое хозяйство. Он ходил косить траву для скота, рубил дрова. У него прислуги не было, и всю работу делал сам. Умел пилить, строгать, ложки делать... Нас, (детей), отец Стефан будил на Причастие, когда уже все Часы прочитаны, или когда Евангелие будут читать. Матушка отца Стефана нас будила...

Жил отец Стефан сначала не очень бедно, еда была самая обычная, деревенская, каша, картошка, молоко, яички, сало. После коллективизации - отобрали корову, стали жить беднее, а в гонения жили и вовсе одним подаянием. Но во все времена матушка кормила всех нищих, отец Стефан говорил, чтобы никому не отказывала. Она вела нищих в дом, и угощала их.

Отец Стефан, если к нему приходили причастить или пособоровать больного, никому не отказывал, даже тогда, когда начались гонения".

2 июня 1932 года Епископ Брянский и Севский Даниил (Троицкий, †1934) "за усердную и полезную службу Церкви Божией" наградил иерея Стефана набедренником. По ходатайству благочинного, протоиерея Алексия Соколова, "за усердное служение и благонравное поведение" ко дню Святой Пасхи 1935 года Епископ Брянский и Севский Иоасаф (Шишковский-Дрылевский, † 1935) наградил о. Стефана камилавкой.

В ноябре 1935 года стало известно, что с храма, в котором служил о. Стефан, собираются снять колокола. Его вызвали в правление колхоза, где объявили постановление правительства о снятии колоколов с храмов. Предложили дать подписку об ответственности за возможные волнения в церковном приходе. Отец Стефан ответил, что лучше ему быть арестованным, чем призывать прихожан снять колокола по приказу власти. На требование отдать ключи от храма он сказал, что ключи не у него, а у председателя ревизионной комиссии, который вскоре пришел в храм, но отдать ключи отказался. Тогда представители власти взломали замок в храме и вывезли колокола. Несколько месяцев спустя Священномученик Архиепископ Смоленский Серафим (Остроумов), в ведении которого с 30 декабря 1935 года находилась Брянская Епархия, направил приходским священникам через благочинных циркулярное письмо, в котором убеждал не противодействовать представителям власти при снятии колоколов, так как важнее было не дать повода к закрытию храма, чем сохранить колокольный звон.

26 августа 1936 года священник Стефан был арестован по обвинению в антисоветской агитации и заключен в тюрьму города Брянск. Через три месяца допросов обвиняемый отец Стефан Грачев был освобожден за недоказанностью обвинения.

Отец Стефан после освобождения из заключения рассказал брату Егору , что в тюрьме его принуждали отречься от веры, но он ответил, что будет нести свой Крест до конца. Родные предлагали ему оставить приход и уехать, но отец Стефан отказался, повторив, что Крест свой будет нести до конца.

5 сентября 1937 года в половине второго часа ночи пришли за священником Стефаном Грачевым. Семью в это время заперли на засов. Сотрудники НКВД забрали из дома абсолютно все, оставив семью без средств к существованию. Утром пришли односельчане, открыли матушку и детей, принесли, кто что мог. Семью отца Стефана выселили из церковной сторожки, а храм закрыли окончательно. Священник Стефан был заключен под стражу в тюрьму в Брянске. Отец Стефан отрицал обвинение в контрреволюционной деятельности. Постановлением Особой тройки при Управлении НКВД по Орловской области от 29-30 ноября 1937 он был приговорен к расстрелу с конфискацией лично принадлежащего ему имущества.

Священник Стефан Грачев принял мученическую кончину 7 февраля 1938 года в городе Брянск. 4 августа 1989 года, по представлении Прокуратуры Брянской области, отец Стефан был реабилитирован.

На основании исследовательских трудов сотрудников Отдела Агиологии Брянского Епархиального Управления были поданы материалы в отношении иерея Стефана в Синодальную комиссию по канонизации Святых.

Определением Священного Синода Русской Православной Церкви от 17 июля 2006 года иерей Стефан Грачев причислен к лику Святых - включен в Собор Новомучеников и Исповедников Российских XX века. [7]

Заключение

В ходе исследования я выяснила, что на территории Брянщины в первой половине XX века в период репрессий было массовое закрытие церквей и уничтожение некоторых выдающихся памятников храмового зодчества - Успенского собора в Свенском монастыре, храма во имя Богоматери - Троеручицы в Бело-бережской пустыни. Действия властей вызывали негодование верующих. В январе 1930 года власти Жуковского района решили снять колокола с некоторых храмов, что привело к массовым беспорядкам в сёлах Белоголовль, Крыжино и Морачёво. Выявить организаторов не удалось, но 18 человек приговорили к лагерям и ссылке.[1] На территории Гордеевского района, где я проживаю,10 апреля того же года значительная группа верующих из Гордеевки и соседней деревни Рудни-Воробьёвки собралась у здания Гордеевского райисполкома, требуя открыть церковь для богослужения и убрать оттуда засыпанное накануне зерно. Хотя собравшиеся не чинили насилия, были произведены аресты. Участие в мирном митинге обернулось 5 годами лагерей.

Мной был проведён опрос учащихся 9-11 классов. Количество учащихся в 9-11 классах - 25. На вопрос, кто такие великомученики, ответили все учащиеся. Не все знают имена святых великомучеников, но наиболее популярные ответы: Кукша, Поликарп Брянский. О них узнали из истории Брянского края. 4 учащихся указали на то, что их причислили к лику Святых за распространение христианской религии.13 учащихся указали на то, что они узнали на внеурочной деятельности по истории Брянского края брянских Святых. Из 25 опрошенных учащихся - 7 знают, почему их причислили к лику Святых. (Приложение 5 )

В России 30 октября - День памяти жертв политических репрессий. К уроку истории по данной теме, мною был подготовлен материал о Святых великомучениках Брянщины, подвергшихся религиозным репрессиям в 20-30-е годы XX века.

Побывав в церкви Вознесения с. Гордеевка Гордеевского района, я увидела во внутреннем убранстве изображения на фресках Святых великомучеников Брянщины: Кукша Печерский, Поликарп Брянский и другие. О них имеются сведения в учебном пособии « История Брянского края». [2].

В нашей школе по общеобразовательным программам в 4 классе изучают курс «Основы религиозной культуры и светской этики», в 5 классе – «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Это изучается в целях духовного, нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения, приобщения учащихся к православной культуре и традициям нашей страны.

Просмотрела законодательные акты и правительственные распоряжения

о религиозной пропаганде в СССР. (Приложение 6).

Я проработала с официальным сайтом [10] Брянской и Севской Епархии, архивными документами и выяснила, что Святые, входящие в Собор Брянских Святых –77 священнослужителя, были причислены к лику Святых. (Приложение 7). Девять брянских новомученников канонизированы и причислены к лику святых. (Приложение 3).Они были расстреляны в 1937-38 годах. [6] Им совершается память в храмах, им написаны иконы. Их биографии изучают в Брянском Духовном Училище. Они вели себя безукоризненно на следствии, не лжесвидетельствовали под страхом пыток, никого не оговаривали. Держались стойко. (Приложение 4) [5].

Отец Виктор Друян — настоятель храма во имя Ксении Петербургской в Володарском районе Брянска - многие годы занимался восстановлением памяти брянских священников, пострадавших в годы сталинских репрессий.

Богоборчество советской власти стало испытанием на стойкость для истинно верующих. Кровью мучеников возрастает церковь. Годы борьбы советского государства с верующими дали примеры святости, подвижничества, мученичества за Христа. И нынешнее возрождение церкви, строительство, открытие храмов — это заслуга тех людей, кто не побоялся отстаивать свою веру и свои убеждения в самые трудные времена.

Литература и Интернет - источники.

1.История Брянского края.XX век. Учебное пособие для 11 класса. - Клинцы, 2003.

2.Поляков Г.П., Чубур А.А.. История Брянского края. Учебное пособие для 9 класса. – Брянск: Издательство «Курсив», 2012.

3. http://kaminec.livejournal.com/54733.html

4.https://azbyka.ru/days/sv-damaskin-cedrik

5. http://www.bryansk-eparhia.ru/monastyri-i-hramy/svyatyni/sobor-bryanskih-svyatyh/zhitie-svyawennomuchenika-protodiakona-serafima-vasilenko/zhitie-svyawennomuchenika-arhiepiskopa-serafima-ostroumova/

6. https://mospat.ru/

7.https://mospat.ru/u/monastyri-i-hramy/svyatyni/sobor-bryanskih-svyatyh/zhitie-svyawennomuchenika-protodiakona-serafima-vasilenko/

8.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8

9. http://www.pravmir.ru/pravovoe-obespecenie-represii/

10. https:// www.bryansk - eparhia.ru //

Приложение 1

(рис 1)

(рис 1)

Священномученик Дамаскин, Епископ Стародубский

(рис 2)

(рис 2)

Священномученик Серафим, Архиепископ Орловский и Севский

Приложение 2

(рис1)

(рис1)

Священномученик протодиакон Серафим (Василенко )

( рис 2 )

( рис 2 )

Священномученик иерей Стефан (Грачев) Брянский , Брасовский

Приложение 3

Список Священномучеников Брянщины канонизированных и причислен к лику Святых.

1.Священномученик протодиакона Серафима (Василенко);

2.Священномученик иерея Стефана (Грачева) Брянского, Брасовского;

3.Архиепископ Брянский и Севский Даниил (Троицкий);

4.Священноисповедник Митрополит Никола(Могилевский);

5.Священномученик Митрополит Серафим (Чичагов);

6.Священномученик Архиепископ Серафим (Остроумов);

7.Священномученик Епископ Дамаскин (Цедрик);

8.Священномученик Епископ Макарий (Гневушев);

9. Священномученик Архиепископ Василий (Богоявленский).

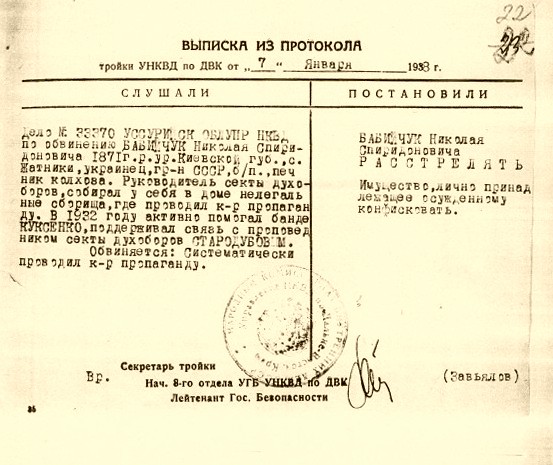

Приложение 4

Архивный документ.

Приложение 5

Опрос учащихся 9-11 классов.

Знаете ли вы, кто такие великомученики?

Каких великомучеников вы знаете?

Где вы о них слышали?

Знаете ли вы, за что причисляли к лику святых?

Изучаете ли вы о великомучениках в школе?

Интересно было бы вам узнать о великомучениках Брянской области?

Приложение 6

Законодательные акты и правительственные распоряжения

о религиозной пропаганде.

Рассмотрим основополагающие законодательные акты государствообразующего значения и стоящие в иерархии выше их партийные постановления. Как в них определялась “религиозная пропаганда” и религиозное слово вообще?

Конституционные нормы, установленные в советской России в отношении религиозной пропаганды носили формально и на словах светский и безрелигиозный характер, но фактически и на деле означали безбожие и атеизм. В принятом на заседании V Всероссийского съезда Советов 10 июля 1918 года тексте Конституции (Основного закона) РСФСР провозглашалось: “В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы совести церковь отделяется от государства и школа от церкви, а свобода религиозной и антирелигиозной пропаганды признаётся за всеми гражданами” (раздел 2, ст. 13)15. Первая советская Конституция закрепляла принцип свободы совести в большевистской интерпретации: во-первых, в отделении Церкви от государства и во-вторых, в “свободе религиозной и антирелигиозной пропаганды”. “Свобода религиозной пропаганды” понималась в узком значении — только в смысле ведения разговоров на узко-церковные вероучительные темы, не касающиеся вопросов текущей жизни и политики.

Несовместимые по своей природе и сущности религиозная и антирелигиозная пропаганда в тексте Конституции были поставлены рядом через соединительный союз и. Многократно расширились правовые возможности для проведения антирелигиозной пропаганды, одобряемой и поощряемой государством и потому получившей самое широкое распространение в виде книг, брошюр, антирелигиозных лекций крайне кощунственного и глумливого содержания. Вся идеологическая машина, находящаяся в руках государственных органов, была задействована для этой цели: печать, устная пропаганда, массовые зрелищные мероприятия, комсомол, школа, литература, театр и кино. Заметим, что согласно вероучению и правилам Церковь всякую антирелигиозную пропаганду, даже самую умеренную, признавала хулой на Бога и Церковь, глумлением над религиозными чувствами.

Напротив, формально признаваемая в Конституции свобода религиозной пропаганды фактически была если не ликвидирована полностью, то существенно урезана: правовое поле устного и письменного слова значительно сузилось. Устная религиозная пропаганда в формате религиозного обучения не могла проводиться по причине запрещения, наложенного на преподавание Закона Божия и всякого организованного школьного и внешкольного просвещения. Всякое Евангельское слово в форме религиозной проповеди не могло звучать вне храма и теперь ограничивалось его стенами, но и здесь речи проповедников были под контролем добровольных и оплачиваемых осведомителей, а наиболее многоречивых священников подвергали изъятию, то есть арестовывали. Письменная религиозная пропаганда была ликвидирована лишением Церкви издательских возможностей, национализацией типографий, библиотек, редакций церковных газет и журналов со всем их материальным содержимым, хотя в 1918 г. церковные журналы ещё некоторое время выходили. Советские газеты в изобилии публиковали документы и разоблачения о мощах, о чудесах, материалы антитихоновского толка, статьи отрёкшихся или перекинувшихся в обновленчество священников и опусы разных лиц, ставящих под сомнение веру и религию. Церковь же не имела возможности ответить на этот обличительный и грязный газетный поток. У неё отняли “язык”, но совсем слово пастырей звучать не перестало. Поэтому несоразмерное и неравноправное положение этих двух пропаганд вполне очевидно.

В Конституции РСФСР 1925 г., утверждённой постановлением XII Всероссийского съезда Советов от 11 мая 1925 г., этот пункт о свободе всякой пропаганды сохранён в прежнем виде и получил наименование 4 статьи16.

Следующий важный этап в эволюции конституционных норм советского государства связан с внесением поправок в действующую Конституцию 1925 г. 1 8 мая 1929 г. постановлением XIV Всероссийского съезда Советов в числе многих других была внесена поправка к ст. 4 Конституции, в которой при сохранении возможности ведения антирелигиозной пропаганды отменялось право граждан на религиозную пропаганду с заменой его “свободой религиозных исповеданий”. В новой редакции ст. 4 читалась так: “В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы совести, церковь отделяется от государства и школа от церкви, а свобода религиозных исповеданий и антирелигиозной пропаганды признаётся за всеми гражданами”17. Формально статья допускала возможность молиться, читать религиозные книги, участвовать в богослужении, исполнять религиозные обряды, но ограничивала и даже совсем запрещала ведение разговоров на религиозные темы, поскольку в общении могут присутствовать элементы пропаганды или агитации. Содержание церковных проповедей, произносимых во время богослужения, контролировалось.

Закономерным и завершающим актом подавления свободы совести явилась Конституция 1936 г. Текст нового Основного закона Союза ССР был утверждён 5 декабря 1936 г. постановлением Чрезвычайного VIII съезда Советов. В новой Конституции, в части декларирования прав граждан (гл. Х. Основные права и обязанности граждан), было больше соответствия реальному положению свободы совести, чем в предыдущих, то есть конституционная норма в отношении свободы религиозной пропаганды была приведена в соответствие с реальностью. В ст. 123 говорилось об обеспечении равноправия граждан независимо от национальности и расы — во всех областях жизни, но не случайно не обещалось равноправия по религиозному признаку и в религиозной жизни. А в ст. 124 прямо утверждалось: “В целях обеспечения за гражданами свободы совести церковь в СССР отделена от государства и школа от церкви. Свобода отправления религиозных культов и свобода антирелигиозной пропаганды признаётся за всеми гражданами”18. Неупоминание “свободы религиозной пропаганды” означало её запрещение как само собой разумеющееся. Конституция 1936 г. предоставляла гражданам только свободу отправления религиозных культов, полностью отменив возможность не только религиозной пропаганды, но и исповедания религии.

По своему определению пропаганда или распространение веры, толка или учения предполагает обращение к слушателю с целью убеждения и переубеждения, вовлечение другого в число сторонников или приобщение к какой-либо совместной деятельности, обращение собеседника в единомышленника и единоверца. Исповедание веры как обязанность по отношению к Богу означает самоанализ, признание и утверждение своего и самого ценного только в Боге — без убеждения другого, без апелляции к слушателю. Отправление религиозного культа — ещё более узкое поле религиозного самовыражения, состоящее в исполнении обрядов, участии в богослужениях и т. д., то есть в том, что признаётся Церковью обязательным для каждого христианина.

Таким образом, в формулировках конституционной нормы прослеживается её изменение — от “свободы религиозной пропаганды” (Конституция 1918 г.), далее — к “свободе религиозных исповеданий” (в изменённой статье 4 Конституции по постановлению XIV Всероссийского съезда Советов в 1929 г.), и наконец, к “свободе отправления религиозных культов” (Конституция 1936 г.). И это при том, что во всех вариантах конституции неизменной оставалась норма о “свободе антирелигиозной пропаганды”. Говоря языком логики, советские законодатели и творцы конституции проделывали ограничительную операцию над христианским словом, сужали поле религиозного самовыражения отдельного православного человека и “затягивали петлю” на свободе совести.

Ряд инструкций Наркомюста РСФСР и декрет ВЦИК 1921 г. сделали невозможным произнесение проповедей, хотя бы в малой степени затрагивающих или упоминающих советскую власть. Всякое вероучительное слово, религиозное наставление и поучение, сказанное священником или мирянином в храме или вне его, а также религиозная проповедь как форма религиозного просвещения детей и взрослых классифицировались советской властью как “религиозная пропаганда”. Содержание произносимых проповедей контролировалось и рассматривалось на предмет их возможного антисоветского и контрреволюционного содержания.

В § 12 циркуляра Наркомюста от 3 января 1919 г. признавалось, что абсолютное запрещение проповедей в храмах на чисто религиозные темы недопустимо, но с “предрассудками” следует бороться не репрессиями, а хорошей школой и пропагандой коммунизма19. Декрет ВЦИК от 13 июня 1921 г. в п. 6 допускал свободное произнесение проповедей, как неотъемлемой составной части богослужения, но при условии их исключительно религиозного характера по содержанию20. В разъяснении V отдела Наркомюста РСФСР от 16 марта 1922 г. определялось, что частные религиозные собеседования на дому формально не представляют нарушения закона, но “вопрос об их преступности есть вопрос факта, в зависимости от содержания самих бесед”21.

Съезды РКП (б) принимали важные и определяющие решения в отношении пропаганды религиозной, как недопустимой, а также указывали пути активизации пропаганды антирелигиозной. VIII съезд РКП (б) в своей резолюции “О политической пропаганде и культурно-просветительной работе в деревне” 18–23 марта 1919 г. определил: “Государственная школа должна быть совершенно отделена от какой бы то ни было религии, и всякая попытка контрреволюционной пропаганды под видом религиозной проповеди должна пресекаться”22. В резолюции “О работе РКП в деревне” XII съезд РКП(б) указал, что “сектантской пропаганде и поповской армии надо противопоставить антирелигиозную пропаганду” (п. 18)23. XIII съездом РКП(б) была принята аналогичная резолюция, отметившая недопустимость имевших место “административных мер борьбы с религиозными предрассудками” и призвавшая партработников к немедленному их устранению24.

Среди нормативных актов года “великого перелома”, которыми узаконивались дальнейшие гонения на Церковь, преследования и ограничения в правах верующих, знаковым в жизни школы и общества стало постановление Политбюро ЦК ВКП(б) “О мерах по усилению антирелигиозной работы” от 24 января 1929 г.25. Его принято считать официальным объявлением перехода к антирелигиозному воспитанию в школе, хотя во многих местах СССР антирелигиозное воспитание в школах было введено фактически уже с 1928/29 учебного года. Постановление довершило выстроенную пирамиду антирелигиозной работы и означало объявление не идеологической, как ранее, а политической борьбы с Церковью: Наркомвнуделу и ОГПУ предписывалось “не допускать никоим образом нарушения советского законодательства религиозными обществами, имея в виду, что религиозные организации являются единственной легально действующей контрреволюционной организацией, имеющей влияние на массы”26.

Никаких возможностей для просветительно-миссионерской, катехизаторско-образовательной, благотворительной деятельности не оставляло Церкви постановление ВЦИК и СНК “О религиозных объединениях” от 8 апреля 1929 г .27 Главполитпросвет РСФСР намечал масштабную кампанию по антирелигиозной пропаганде в городе и деревне28, которая привела бы в конечном счёте к “сплошной атеизации” населения. Таким образом, советским законодательством, партийными решениями и циркулярами исполнительной власти перекрывались все каналы взаимодействия Церкви с народом. Религиозное слово и голос священнослужителя были поставлены вне закона. Государственные и партийные органы не скрывали своих планов и намерений по скорейшему отделению Церкви от народа.

Важнейшим законоположением советского государства и инструментом в решении социально-экономических и политических задач был Уголовный кодекс РСФСР, введённый в действие с 1 июня 1922 г. постановлением ВЦИК29. “Особенная часть” УК РСФСР 1922 г. в редакции, принятой 2-й сессией ВЦИКа X созыва, включала главу “государственные преступления”, а в последнюю входил раздел “контрреволюционных преступлений” (ст.ст. 57–73)30. В указанном разделе определялся широкий спектр действий, подпадающих под “контрреволюционные преступления”. Это “пропаганда и агитация, выражающаяся в призыве к свержению власти советов путём ненасильнических или изменнических действий, или путём активного или пассивного сопротивления”, а также “призыв к невыполнению или противодействию распоряжений центральной или местной власти”; особо оговаривались те же действия, но при возникновении “народных волнений” (ст. 69). Это “изготовление, хранение с целью распространения и распространение агитационной литературы контрреволюционного характера” (ст. 72) и “измышление и распространение в контрреволюционных целях ложных слухов или неверных сведений, могущих вызвать общественную панику, возбудить недоверие к власти или дискредитировать её” (ст. 73)31.

В новой редакции Уголовного кодекса РСФСР 1927 г. глава “Преступления государственные” содержала раздел “контрреволюционных преступлений”, принятых 6 июня 1927 г. и рассматриваемых в статьях 58–1 — 58–1432. По определению, данному в ст. 58–1, контрреволюционной деятельностью признавалось “всякое действие, направленное к свержению, подрыву или ослаблению власти рабоче-крестьянских Советов” или “к подрыву или ослаблению безопасности Союза ССР и основных хозяйственных, политических и национальных завоеваний пролетарской революции”33.

Самой применяемой на практике статьёй УК РСФСР, по которой привлекались к судебной ответственности духовенство и служители церкви, была ст. 58–10 (“контрреволюционная агитация”). В своей первой части она была сформулирована так: “Пропаганда или агитация, содержащие призывы к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти или совершению отдельных контрреволюционных преступлений (ст.ст. 58–2 — 58–9 настоящего Кодекса), а равно распространение или изготовление или хранение литературы того же содержания влекут за собою лишение свободы со строгой изоляцией на срок не ниже шести месяцев”. В первой части статьи не предусматривалось “высшей меры социальной защиты” — расстрела, но определялись длительные сроки, которые при смягчающих обстоятельствах могли быть снижены до минимального — 6 месяцев со строгой изоляцией и с конфискацией имущества. Во второй её части была ссылка на ст. 58–2, в которой определялось условие, значительно устрожающее наказание: “Те же действия при массовых волнениях или с использованием религиозных или национальных предрассудков масс, или в военной обстановке или в местностях, объявленных на военном положении, влекут за собою меры социальной защиты, указанные в статье 58–2 настоящего Кодекса”34. Такими “мерами социальной защиты” признавались следующие наказания: высшая мера — расстрел или объявление врагом трудящихся с конфискацией имущества и с лишением гражданства, изгнание из пределов Союза ССР, или лишение свободы со строгой изоляцией на срок не менее трёх лет с конфискацией всего или части имущества35.

Потенциал и энергия чудовищной силы, заложенные в ст. 58–10, позволяли на “законных основаниях” привлекать к уголовной ответственности всякого недовольного действиями советской власти, критикующего её36. По этой мрачной статье были осуждены сотни тысяч людей37. Таким способом советская власть защищала от народа “завоевания революции” и своё право определять пути и методы построения социализма.

Приложение 7

Святые, входящие в Собор Брянских Святых:

Святители:

1. Святитель Феоктист, Епископ Черниговский (+ 1123, память 5/18 августа и в Соборе Печерских Святых). Часть территории Черниговской Епархии входит в настоящее время в состав Брянской Епархии.

2. Святитель Феогност. Митрополит Киевский и Московский (+1353, память 14/27 марта). Жил некоторое время в Брянске.

3. Святитель Феодосий, Архиепископ Черниговский (+1696. память 5/18 февраля и 9/22 сентября). Часть территории Черниговской Епархии входит в настоящее время в состав Брянской Епархии.

4. Святитель Иоанн, Митрополит Тобольский (+1715. память 10/23 июня). Был наместником Свенского монастыря.

5. Святитель Филофей, Митрополит Тобольский, в схиме Феодор (Лещинский; +1727, память 31 мая/13 июня и в Соборе Сибирских Святых). В 1701-1702 гг. был наместником Свенского монастыря.

6. Святитель Иннокентий (Борисов), Архиепископ Херсонский (+1857, память 25 мая/7 июня).

7. Святитель Филарет, Митрополит Киевский, в схиме Феодосий (Амфитеатров: +1857, память 21 декабря/3 января и в Соборе Сибирских Святых). Был учителем, а затем ректором Сенекой Духовной Семинарии и настоятелем Свенского монастыря

8. Святитель Игнатий, Епископ Ставропольский и Кавказский (Брянчанинов; +1867, память 30 апреля/13 мая). Подвизался послушником в Площанской пустыни.

9. Священномученик Макарий, Епископ Орловский и Севский (Гневушев; +1918, память 22 августа/4 сентября и в Соборе Новомучеников и Исповедников Российских). Город Севск в настоящее время входит в состав Брянской Епархии.

10. Священномученик Митрополит Серафим (Чичагов; +1937, память 28 ноября /11 декабря и в Соборе Новомучеников и Исповедников Российских). В 1906-1908 гг. был Епископом Орловским и Севским.

11. Священномученик Дамаскин, Епископ Стародубский (Цедрик; +1937, память 2/15 сентября и в Соборе Новомучеников и Исповедников Российских). Город Стародуб в настоящее время входит в состав Брянской Епархии.

12. Священномученик Серафим, Архиепископ Орловский и Севский (Остроумов: +1937, память 25 ноября /8 декабря и в Соборе Новомучеников и Исповедников Российских). Город Севск в настоящее время входит в состав Брянской Епархии.

13. Священноисповедник Николай, Митрополит Алма-Атинский (Могилевский; +1955, память 12/25 октября и в Соборе Новомучеников и Исповедников Российских). В 1919-1920 гг. был Епископом Стародубским, викарием Черниговской Епархии. Город Стародуб в настоящее время входит в состав Брянской Епархии.

14. Священномученик протоиерей Александр (Левицкий; +1937, память 24 ноября /7 декабря и в Соборе Новомучеников и Исповедников Российских).

15. Священномученик протоиерей Митрофан (Корницкий; +1937, память 24 ноября /7 декабря и в Соборе Новомучеников и Исповедников Российских).

16. Священномученик протоиерей Варлаам (Попов; +1937, память 25 ноября /8 декабря и в Соборе Новомучеников и Исповедников Российских).

17. Священномученик иерей Стефан (Грачев; +1938, память 25 января /7 февраля и в Соборе Новомучеников и Исповедников Российских).

18.Священномученик иерей Алексий (Тютюнов; +1937, память 24 ноября /7 декабря и в Соборе Новомучеников и Исповедников Российских).

19. Священномученик иерей Иоанн (Никольский; +1937, память 24 ноября /7 декабря и в Соборе Новомучеников и Исповедников Российских).

20. Священномученик иерей Корнилий (Удилович; +1937, память 24 ноября /7 декабря и в Соборе Новомучеников и Исповедников Российских).

21. Священномученик протодиакон Серафим (Василенко; +1937, память 30 сентября /13 октября и в Соборе Новомучеников и Исповедников Российских).

Благоверные князья:

22. Благоверный князь Давид Черниговский (+1123, память в Соборе Всех Святых, в земли Российской просиявших). В XII веке город Брянск входил в состав Черниговского княжества.

23. Преподобный Никола Святоша, князь Черниговский, Печерский Чудотворец, в Ближних пещерах (+1143, память 14/27 октября и в Соборах Волынских, Печерских, Печерских в Ближних пещерах почивающих и Тульских Святых). В XII веке город Брянск входил в состав Черниговского княжества.

24. Благоверный великий князь Игорь Черниговский и Киевский, страстотерпец (+1147, память 19 сентября/2 октября, 5/18 июня ив Соборе Тульских Святых). В XII веке город Брянск входил в состав Черниговского княжества.

25. Мученики и Исповедники Михаил, князь Черниговский

26. и болярин его Феодор, чудотворцы (память 20 сентября / 3 октября, 14/27 февраля, и в Соборах Московских и Тульских Святых). В XIII веке город Брянск входил в состав Черниговского княжества.

27. Благоверный князь Черниговский и Дебрянский Роман Михайлович (+после 1288, память 20 сентября /3 октября в Соборе Брянских Святых). Основоположник Свенского мужского монастыря в честь Успения Пресвятой Богородицы. Именуется Благоверным князем в Русских летописях и агиографической литературе. Местно почитается Благоверным князем и одним из покровителей Брянской Земли.

Преподобные:

28. Преподобный священномученик Кукша Печерский, просветитель вятичей, в Ближних пещерах (+после 1114, память 27 августа /9 сентября и в Соборах Печерских, Печерских в Ближних пещерах почивающих и Тульских Святых). Проповедовал в пределах Брянской Земли.

29. Преподобномученик Никон (+после 1114, память 27 августа/9 сентября и в Соборе Тульских Святых). Ученик Священномученика Кукши.

30. Преподобный благоверный князь Олег Брянский (+1331., память 20 сентября/3 октября). Сын Черниговского и Дебрянского князя Романа Михайловича. Основатель Брянского монастыря во имя Святых Апостолов Петра и Павла.

31. Преподобномученик Александр Пересвет (+1380, память 7/20 сентября и в Соборах Московских, Тульских и Радонежских Святых). Был боярином Брянским.

32. Преподобный Поликарп Брянский (+1499., память 23 февраля /8 марта). Подвизался на Брянской земле, основатель Брянского Спасо-Поликарпова монастыря.

33. Преподобный Тихон Карачевский (XVI в., память 16/29 июня). Город Карачев в настоящее время входит в состав Брянской Епархии.

34. Преподобный Феодор Санаксарский (Ушаков; +1791, память 19 февраля /4 марта; обретение мощей 21 апреля/4 мая). Подвизался послушником в Площанской пустыни.

35. Преподобный Василиск Туровский, Сибирский (Гаврилов; +1824, память 29 декабря/11 января, в Соборе Екатеринбургских Святых), память установлена в апреле 2002 г .

36. Преподобный Зосима (Верховский; +1833, память 24 октября/6 ноября и в Соборе Московских Святых). Подвизался в Брянских лесах.

37. Преподобный Лев Оптинский (+1841, память 11/24 октября). Подвизался в Брянской Бело-Бережской пустыни, затем был ее строителем.

38. Преподобный Макарий Оптинский (+1860, память 7/20 сентября). Подвизался в Площанской пустыни.

39. Преподобный Моисей Оптинский (+1862, память 16/29 июня). Подвизался в Брянских лесах, послушник Свенского монастыря.

40. Преподобный Иона Киевский (+1902, память 9/22 января). Подвизался в Брянской Бело-Бережской пустыни, где был пострижен и рукоположен во иеродиакона.

41. Преподобная Евфросиния Суздальская, в миру Феодулия (+1250, память 25 сентября / 8 октября и в Соборе Владимирских Святых). Дочь Мученика и исповедника благоверного князя Михаила Черниговского, во время правления которого город Брянск входил в состав Черниговского княжества.

42. Блаженный Киприан Карачевский (память в Соборе Всех Святых, в земли Российской просиявших Минея май, часть 3 — М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002. С. 372.)

Святые, входящие в Собор Брянских Святых:

1. Игумен Варнава Одринский (+ после 1720). Строитель Одрина монастыря.

2. Иеромонах Антоний Площанский, игумен Одринский (+1734). Строитель Площанской пустыни и Одрина монастыря.

3. Схимонах Симеон Бело-Бережский (+1741, 15/28 ноября). Строитель и основатель Бело-Бережской пустыни.

4. Иеромонах Пафнутий (Козелкин) Площанский (+1758). Ученик иеросхимонаха Иоасафа, площанский строитель, при перезахоронении в 1787 году обнаружена нетленность его мощей.

5. Иеросхимонах Иоасаф (Медведев) Площанский (+1766). Площанский строитель, положил начало пустынножительству в Брянских и Рославльских лесах.

6. Иеромонах Клеопа Островский (+9/22 марта 1778). Подвизался в Трубчевской Яменской Предплечевой пустыни, ученик старца Василия Поляномерульского.

7. Монах Никита Бело-Бережский, Рославльский (+29 марта/11апреля 1793). Подвизался в Бело-Бережской пустыни, жил в Брянских лесах.

8. Игумен Серапион Площанский (+1807). Площанский строитель, подвизался в Бело-Бережской пустыни, пустынножительствовал в Брянских лесах.

9. Схимонах Феодор (Пользиков), Бело-Бережский (+7/20 апреля 1822). Ученик Преподобного Паисия (Величковского), подвизался в Чолнском и Бело-Бережском монастырях.

10. Схимонах Афанасий (Охлопов) Свенский (+6/19 апреля 1811). Ученик Преподобного Паисия, подвизался в Брянских лесах, в Свенском и Бело-Бережском монастырях.

11. Иеросхимонах Алексий (Блинский) Площанский (+28 марта/10 апреля 1812). Ученик Площанского строителя иеросхимонаха Иоасафа, подвизался в Площанской пустыни, Анастасий (Каменский) Бело-Бережский, Свенский (+1815). Ученик иеромонаха пустынножительствовал в Брянских лесах.

12. Иеродиакон Василия, подвизался в Бело-Бережском и Свенском монастырях, в Брянских лесах.

13. Иеросхимонах Клеопа (Антонов) Бело-Бережский, Валаамский (+19 мая/1 июня 1816). Ученик Преподобного Паисия, подвизался в Бело-Бережской пустыни, при копании могилы рядом с захоронением иеросхимонаха Клеопы обнаружено благоухание его черепа.

14. Схимонах Афанасий (Захаров) Площанский (+17/30 октября 1825). Подвизался в Чолнском, Свенском монастырях, Бело-Бережской и Площанской пустынях.

15. Иеросхимонах Серафим (Веденисов) Площанский, Бело-Бережский (+14/27 мая 1826). Любимый ученик старца Василия (Кишкина), подвизался в Свенском монастыре, строитель Бело-Бережской и Площанской пустыни.

16. Иеромонах Василий (Кишкии) Площанский (+26 апреля/9 мая 1831). Ученик Святителя Тихона Задонского, начальник и возобновитель Бело-Бережской пустыни, подвизался в Свенском и Площанском монастырях.

17. Игумения Паисия Севская (+30 июля/12 августа 1838). Подвизалась в Севском женском монастыре во Имя Святой Троицы.

18. Иеродиакон Макарий (Глобин) Бело-Бережский (+24 октября/6 ноября 1839). Родился под Брянском. Подвизался в Бело-Бережской пустыни.

19. Иеродиакон Мелхиседек Бело-Бережский, Рославльский (+9/22 июля 1840). Пустынножительствовал в Брянских лесах, жил в Бело-Бережской пустыни.

20. Иеросхимонах Афанасий (Степанов) Свенский (+30 декабря/12 января 1844). Пустынножительствовал в Брянских лесах, подвизался в Бело-Бережской пустыни, Свенском монастыре, учитель Моисея и Антония Оптинских.

21. Монах Арсений (Кириллов) Бело-Бережский, Рославльский (+7/20 февраля 1844). Ученик иеромонаха Василия, пустынножительствовал в Брянских лесах, подвизался в Ллощанской и Бело-Бережской пустынях.

22. Схимонах Герасим Соловецкий (+28 октября/10 ноября 1848). Родился в г. Карачеве, подвизался в Брянских лесах, ученик и постриженник монаха Арсения (Кириллова).

23. Игумения Магдалина Севская (+1848). Ученица старцев Василия (Кишкина), Льва и Макария Оптинских, состояла с ними в переписке, подвизалась в Севском женском монастыре во Имя Святой Троицы.

24. Иван Семенович Дудочкин, юродивый (+24 января/6 февраля 1850). Родился и жил в г. Севске, скончался в г. Орле.

25. Иаков (Вечерков), Архиепископ Нижегородский и Арзамасский (+20 мая 1850). Был инспектором Севской Духовной Семинарии.

26. Иеросхимонах Иосиф (Березовский) Площанский (+17/30 марта 1853). Подвизался в Бело-Бережской и Площанской пустынях. В келлии Преподобного Макария Оптинского хранился его портрет.

27. Схимонах Леонид Оптинский (Бочаров) (+4/17 декабря 1853). Родился в г. Карачеве, подвизался в Чолнском монастыре и Бело-Бережской пустыни, ученик старцев.

28. Протоиерей Петр Иванович Турчанинов (+4/17 марта 1856). С 1803 по 1809 служил священником в храме в честь Архангела Михаила г. Севска, церковный композитор. Первый гармонизовал и ввел в обиход в XIX веке древние Церковные напевы.

29. Схиигумен Серапион (Пирожков) Бело-Бережский, Одринский (+30 декабря/12 января 1858). Пустынножительствовал в Брянских лесах, подвизался в Площанской и Бело-Бережской пустынях, строитель Одрина монастыря.

30. Монах Авраамий Брянский (+16/29 ноября 1860). Подвизался в Брянских лесах.

31. Иеродиакон Палладий Оптинский (+5/18 ноября 1861). Подвизался в Площанской пустыни вместе с Преподобным Макарием Оптинским, здесь же пострижен в рясофор с именем Паисий.

32. Феофил Святогорский, Христа ради юродивый (+30 января/12 февраля 1861). Родился в Севске.

33. Архимандрит Никодим (Демутье) (+7/20 февраля 1865). Несколько лет подвизался в Площанской пустыни, ученик Площанских и Оптинских старцев.

34. Палладий (в схиме Пантелеимон) Белобережский, строитель Ордынской пустыни (26 марта 1866). Подвизался в Бело-Бережской пустыни.

35. Монахиня Херувима (Оськина), юродивая (+5/18 декабря 1884). Родилась в г. Трубчевске, подвизалась в Каменском женском монастыре в честь Успения Пресвятой Богородицы.