ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования»

Направление:

естественнонаучное

Исследовательская работа

Зависимость окраски веществ от строения атома.

Автор работы:

Шимина

Виктория Владимировна,

Обучающаяся 11 класса

МБОУ «СОШ №1 р.п. Бапзарный Карабулак

Саратовской области»

Руководитель:

Исаева М.Г.

2024

Я хотел бы знать лишь одно: что такое цвет?

Пабло Пикассо

Мы редко задумываемся над тем, какое значение в нашей жизни имеет цвет. Цвет помогает узнать, поспели ли ягоды, наступила ли осень, потому что зеленые листья пожелтели, какое состояние здоровья человека – от того румян он или бледен. Цвет также очень важен в химии – он помогает провести качественные реакции, которые очень широко применяется при проведении анализа веществ.

Я с детства люблю рисовать – разноцветье палитры красок всегда завораживало меня. Чуть позже, уже став взрослой, на уроках химии я с восхищением следила за протеканием цветных реакций, рассматривала окрашенные в разные цвета реактивы на лабораторном столе.

И мне стало очень интересно, почему одни вещества бесцветны, другие ярко окрашены, почему изменяется цвет растворов во время протекания некоторых реакций.

Я поставила цель исследовательской работы: объяснить механизм возникновения и изменения цвета веществ в зависимости от химических особенностей вещества.

Задачами моего исследования стали:

Изучить вопросы:

- как связана внутренняя структура атома с цветом вещества?

- как устроены молекулы, несущие цвет?

- каковы причины изменения цвета вещества в тех или иных соединениях?

- под действием каких условий молекулы способны обретать окраску и менять её?

Провести эксперимент по изучению цвета химических веществ в школьной химической лаборатории, а так же химические реакции с изменением окраски раствора;

Проанализировать полученные результаты и сделать вывод.

Я использовала следующие методы исследования:

Работа с интернет ресурсами

Систематизация и обобщение данных;

Эксперимент;

Анализ полученных результатов.

Гипотеза: если вещества обладают разным цветом, то это определяется состоянием электронов а атомах химических соединений.

Объект исследования: цвет

Работу свою я считаю актуальной, так как ее можно использовать при изучении тем «Строение атома», «Окислительно – восстановительные реакции», которые сложны для изучения, а с помощью наглядности и творческого подхода можно добиться интереса обучающихся к этим темам.

Теоретическая часть

1.1 Цвет и строение атома

В филосовском энциклопедическом словаре 1989 года отсутствует философская категория и определение понятия «покой». Вероятно, это обстоятельство связано с тем, что все в мире движется и изменяется. Нет ничего такого, что бы не двигалось и не изменялось. Мы представляем себе движение как атрибут материи.

Весь материальный мир состоит из атомов. Атом – это сложная система, которая состоит из элементарных частиц: протонов, нейтронов и электронов. Именно электроны находятся в вечном движении вокруг ядра атома.

Знаменитый физик Нильс Бор предложил теорию атома водорода, согласно ее математическому аппарату, скорость электрона в атоме водорода равна 2190 км/сек. В атоме водорода всего один протон и соответственно 1 электрон. По мере увеличения числа электронов они находятся все дальше от ядра, и их скорость увеличивается, т.е. 2190 км/сек – это самая маленькая скорость электрона.

Существует некая иерархия электронов атоме. Они размещаются по энергетическим уровням, которых 7. Энергия этих уровней возрастает от первого к седьмому. Уровни содержат орбитали – s, p, d, f, которые различаются по своей форме. Энергии орбиталей тоже возрастает начиная от s и выше. На орбиталях находятся электроны: на s -2, наp – 6, на d -10, f -14.

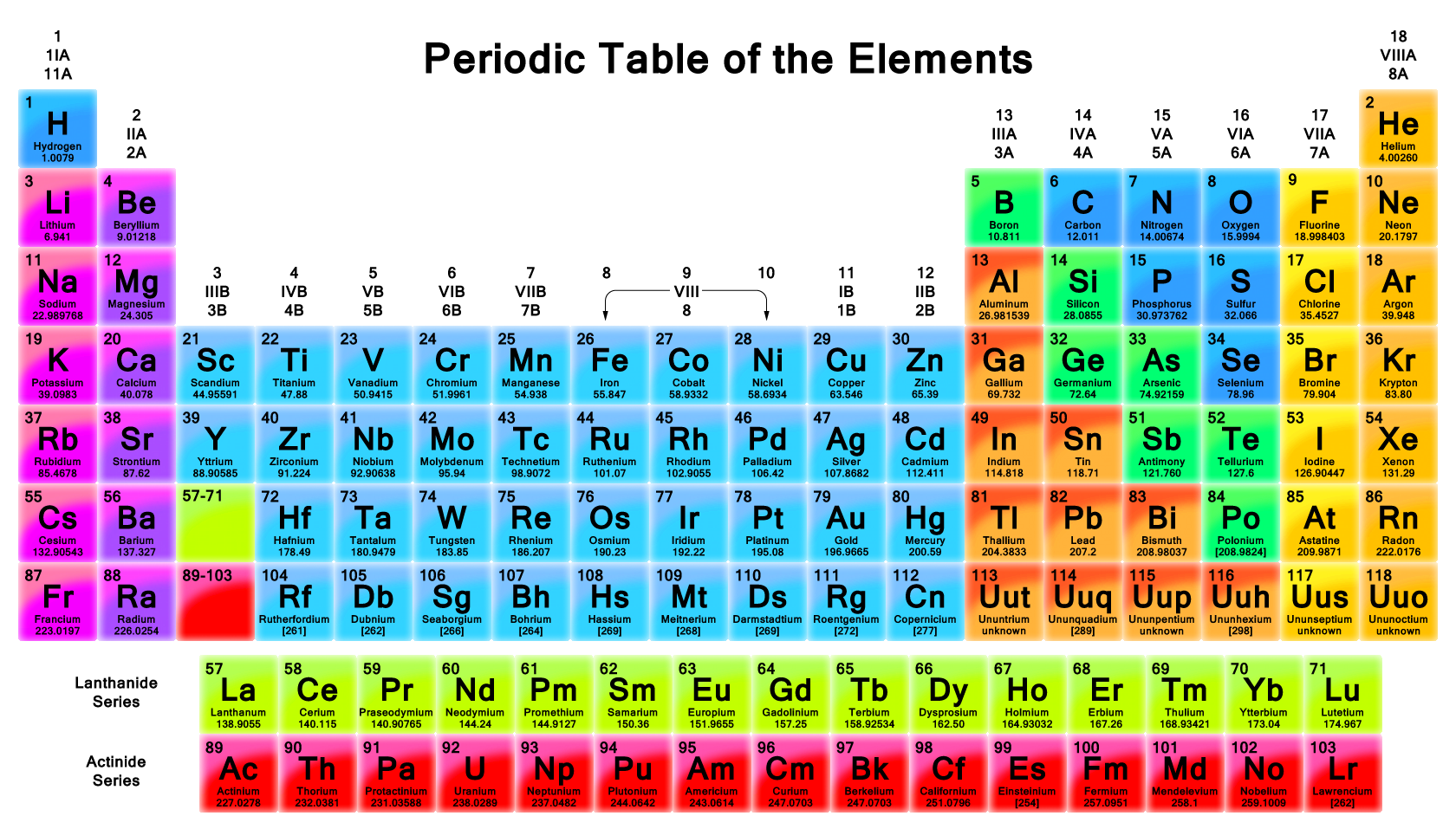

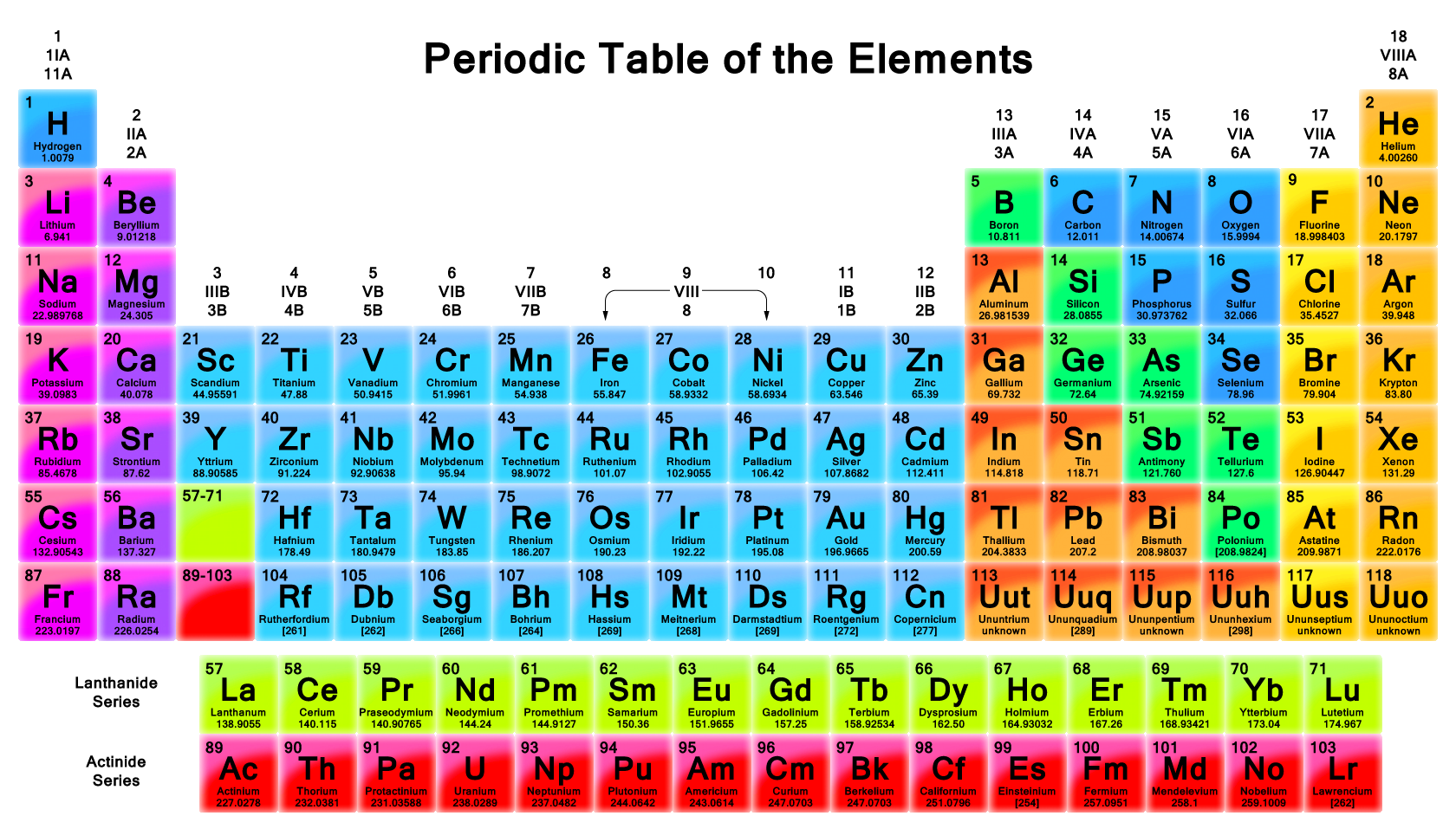

Если посмотреть на периодическую таблицу химических элементов Д.И. Менделеева в длиннопериодном варианте (Приложение 1), то можно заметить особую группу элементов (переходных металлов), которые находятся в центре таблице. Всего 66 переходных металлов, причем 38 из них d-элементы, а 28 – f элементы. Именно эти элементы и их соединения чаще всего имеют окраску.

Переходные металлы обладают уникальным свойством, у них наиболее удаленные орбитали d и f. В них помещается очень много электронов, 10 и 14 соответственно. Это валентные электроны, т.е. участвующие в обоазовании связей.

И тут возникает вопрос: что такое электрон – частица или волна? Эти два понятия долгое время существовали отдельно, до тех пор, пока физики не объяснили природу элементарной частицы – электрона. Оказалось, что электрон одновременно представляет собой и волну и частицу. Состояние электрона в атоме можно описать с помощью запаса его энергии.

Электроны, атомы и молекулы веществ обладают определенным запасом энергии, могут поглощать и излучать ее. Кванты света, падая на атомы вещества, сообщают ему определенное количество энергии.

Итак, квант света воздействуя на электроны, переводит их в иное состояние. Если электрон из всего видимого спектра «чувствителен» к какому – то определенному виду лучей, то мы видим цвет вещества.

Любое соединение d – и f- элемента поглощает определенную волну из видимого диапазона, причем длина поглощенной волны зависит от природы элемента. И то, что происходит далее – крайне интересно. Любой белый свет состоит из всех волн видимого диапазона. Когда белый сет проходит сквозь эти соединения, поглощается определенная длина волны. И мы видим весь спектр без одной какой – то волны, поэтому соединение уже не может быть бесцветным, нам оно кажется окрашенным.

Когда энергия кванта света достаточно велика, то возможно более сильное взаимодействие фотона и электрона. В таком случае электрон переходит на более высокий энергетический уровень и некоторое время спустя излучает запасенную энергию. По этому серый или белый сульфид цинка становится голубым, оранжевым или синими и светится в темноте.

Еще интереснее тот факт, что в соединениях d и f- элементы отдают электроны другим элементам, и в зависимости от того, сколько электронов отдаст элемент, будет различаться цвет соединения.

Не имеют окраски неорганические вещества, молекулы которых образованы s и p- элементами имеют ионы с заполненными электронными оболочками: катионы щелочных и щелочноземельных металлов. Анионы неметаллов первых трех периодов. Из побочных подгрупп белый цвет имеют соединения элементов 4 группы: титан и цирконий. Они широко применяются в качестве белых пигментов соли титановой кислоты.

1.2 Степени окисления атома и цвет.

Ионы Mn 2+ не обладают окраской в одном растворе. Удаление двух электронов с 4s орбитали не сильно затрагивает состояние внутренних электронов. Однако , более высокие степени окисления уже сильно влияют на эти электроны.

Кристаллы MnSO4 или MnCO3 бесцветны (иногда MnCO3 светло – розовый). Но оксид MnO серо – зеленый, MnCl2 и Mn(NO3)2 розовые.

Если в морской воде создается повышенная концентрация марганца, то это сказывается на образовании кораллов, перламутра и жемчуга. В Японии существуют специальные подводные плантации, где разводят жемчужниц – двустворчатых моллюсков. У этих организмов на внутренней поверхности раковин пластинчатые слои арагонита (карбонат кальция). Если в эти слои попадают ионы марганца, то слои начинают приобретать розовый оттенок и получается розовый жемчуг.

Степени окисления марганца +3соответствует бурый цвет Mn2O3 или черно коричневый у Mn2O4. В обычных условиях MnO2 – черные кристаллы. Ион Mn+6 может присутствовать только в составе аниона MnO42- окрашенного в зеленый цвет. Аниону MnO42- , где степень окисления марганца самая высокая +7 соответствует фиолетово- малиновый цвет (марганцовка).

Такое разнообразие цветов соединений марганца различных степеней окисления позволило К. Шееле назвать K2MnO4 минеральным хамелеоном.

Таким образом, цвет большинства неорганических соединений степенью окисления входящих в него ионов. Этим широко пользуются в аналитической химии. Теперь мы можем сказать, что изменение цвета иона определяется состоянием электронов в атоме. Переход от одной степени окисления к другой делает электронную систему атома чувствительной к световым квантам строго определенной энергии, соответствующей разнице энергетических d – подуровней.

Цвет и биология.

|

| Посредством глаза, а не глазом Смотреть на мир умеет разум. Уильям Блейк |

Работая над исследованием, я задумалась, проявляется ли цвет иона металла где –то еще, кроме химической лаборатории? Да, конечно. Я сталкивалась с этим явлением при изучении пигментов.

Кровь живых существ и зелень листьев содержат одинаковые структуры, так называемые парфириновые циклы. Четырьмя такими циклами «зажат» ион металла: в крови большинства живых существ является ион железа, а в растениях ион магния.

Всем известно, что гемоглобин содержащий кислород, окрашивает артериальную кровь в ярко – красный цвет, а гемоглобин, лишенный кислорода, придает венозной крови темно – красный цвет. Это происходит без изменения состояния иона железа: он находится в одной и той же степени окисления +2. Если железо окисляется до состояния 3+, то гемоглобин приобретает коричневую окраску (вид спекшейся крови).

Цвет крови некоторых животных не является красным. Например, у глубоководных голотурий он голубой – в их крови вместо иона железа содержится ион ванадия.

Голубая кровь течет так же в жилах осьминогов, пауков, речного рака и скорпионов. Вместо гемоглобина на основе иона железа, она содержит гемоцианин, с медью, в качестве иона металла.

Листья растений зеленые из – за содержащегося в них хлорофилла – пигмента, необходимого для фотосинтеза. Хлорофилл состоит из парфиринового кольца и фитольного хвоста. Ион магния в центре кольца – эта часть молекулы, которая возбуждается светом.

И теперь возникает вопрос: если цвет – это электромагнитное излучение, а световые волны сами по себе не имеют цвета, то каким образом человек различает цвета?

Мы видим цвет только благодаря тому, что наши глаза способны регистрировать электромагнитное излучение в оптическом его диапазоне. Глаз является очень сложным по своему строению органом. Восприятие глаза основывается на светочувствительном внутреннем слое, именуемом сетчаткой. Отраженные от объектов лучи попадают через зрачок на сетчатку, которая представляет собой прозрачный шарообразный экран толщиной 0,1 – 0,5 мм, на который проецируется окружающий мир. Сетчатка содержит два типа фоточувствительных клеток: палочки и колбочки. Эти клетки являются своего рода датчиками, которые реагируют на падающий свет, преобразовывая его энергию в сигналы, передаваемые в мозг. Мозг переводит эти сигналы в образы, которые мы видим.

Таким образом, то что мы воспринимаем как цвет вещества – результат двух физико - химических явлений: взаимодействие кванта света с атомами вещества и воздействие волн, идущих от вещества, на сетчатку глаза.

Экспериментальная часть.

Опыт № 1. Сравнение окраски солей различных металлов.

Отберем для сравнения соли различных металлов:

Cu2+, Fe2+, Fe3+, Co2+, Ni2+, Cr3+, Cr6+, Mn4+, Mn7+, Na+, Mg2+, Al3+, Ba2+, Ca2+, K+

Окрашенными оказались соли:

Cu2+, Fe2+, Fe3+, Co2+, Ni2+, Cr3+, Cr6+, Mn4+, Mn7+

Вывод: окраской обладают соединения d – элементов, имеющие свободные орбитали или возможности для перехода электронов на более высокий энергетический уровень.

Опыт №2. Влияние строения иона металла на окраску раствора веществ.

В 6 пробирок нальем 2 – 3 мл воды, внесем по 0,2 г солей Cu2+, Fe2+, Co2+, Ni2+, Zn2+, Mn2+ и перемешаем до растворения. Рассмотрим образовавшийся цвет растворов и заполнение электронами орбиталей:

| Ион | Орбиталь | Окраска |

| Mn2+ | d5 | Бесцветный |

| Fe2+ | d6 | Желтый |

| Co2+ | d7 | Розовый |

| Ni2+ | d8 | Зеленый |

| Cu2+ | d9 | Синий |

| Zn2+, | d10 | Бесцветный |

Вывод: растворы имеют разную окраску, т.к. не смотря на заполняемую 3d орбиталь, различаются числом d – электронов. Бесцветные растворы образованы элементами, у которых заполнены орбитали.

Опыт №3. Влияние степени окисления на окраску ионов.

В 2 стакана на 50 мл наливаем по 25 мл молей хрома. (Cr2(SO4)3 и K2Cr2O7). В первый стакан раствор пероксида водорода и щелочь, во второй – соляную кислоту и подогреваем. Наблюдаем изменение цвета растворов.

Cr2(SO4)3 +3H2O2+10NaOH=2Na2CrO4+3Na2SO4+8H2O

зеленый желтый

K2Cr2O7+14HCl=2KCl+2CrCl3+3Cl2+7H2O

оранжевый зеленый

Вывод: цвет раствора изменился, т.к. в результате окислительно – восстановительной реакции произошел переход электронов и изменились степени окисления атомов.

Заключение

В результате исследования я ответила на вопрос Пабло Пикассо – что такое цвет, и подтвердила свою гипотезу. Цвет определяется состоянием электронов в атомах химических соединений. Фотоны, «падающие» в потоке света, взаимодействуют с электронами в атоме, возбуждают их и вызывают цвет.

В своей работе я не смогла отразить все многообразие проблем, связанных с цветом. Она была посвящена лишь одной из многих – химическим особенностям веществ, обладающих окраской.

И теперь я могу сделать вывод: основа появления цвета веществ – распределение электронов по энергетическим уровням, их подвижность, и способность переходить с одного энергетического уровня на другой, от одного атома к другому.

Источники информации:

https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2011/03/23/issledovatelskaya-rabota-khimiya-i-tsv

https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2019/05/04/issledovatelskaya-rabota-tema-etot-udivitelnyy-tsvet

https://blog.bc-pf.org/chemistry-of-color/

Приложение 1