Областной форум «Зеленая планета»

Номинация «Природа - бесценный дар, один на всех»

Тема. Изучение родника в окрестностях села Верхняя Домашка

Авторы: Куанышева Эльвира Айдарбековна,

учащаяся 9 класса.

ГБОУ Дмитриевская СОШ

Научный консультант: Осипова Ирина Анатольевна зав. лабораторией, педагог д.о. ГБОУ ДОД СОДЭБЦ

Научный руководитель: Абдуразакова Валентина Петровна,

учитель биологии.

с. Дмитриевка

2017 г

Содержание

Введение……………………………………………………………………………… …3

1.Обзор литературы………………………………………………………………………4

1.1. Что такое родник? ………………………………………………………………......4

1.2. Состав и свойства родниковой воды. Определение качества воды .....................5

2. Практическая часть……………………………………….. ………………………….8

2.1.Общая характеристика источника …………………….............................................8

2.2.Исследования свойств родниковой воды. ………………………………………..10

2.2.1 Исследования органолептических свойств воды……………………………….10

2.2.2 Исследования химических свойств воды……………………………………….11

2.2.3 Составление паспорта родника………………………….......................................13

3.Результаты исследований……………………………………………………………..14

4.Выводы………………………………………………………………………………….14

Список использованной литературы……………………………...................................15

Приложения ………………………………………………………………………...........16

Введение

Течёт за селом нашим родник. У него нет официального названия. Не зарастает тропинка народная к нему. Родники издавна привлекали к себе внимание людей. С родниками и колодцами в народе связано множество самых различных поверий. «Чист, как родник»,- говорили о честных людях. Родники могут выступать как объекты природного и культурного наследия малой Родины. В нашей области развернулось движение по сохранению и обустройству родников. Почему же настала необходимость возвратиться к этой теме? Да потому, что каждый родник – это и чистая питьевая вода, и начало малого ручья или реки, это место отдыха, это частица нашей малой родины. Таким образом, родники нуждаются в охране, бережном расходовании и защите от загрязнений.

В 2016 году мы решили заняться исследованием родника, из которого сами регулярно используем воду для своей семьи.

Цель работы – изучение состояния родника на территории села Верхняя Домашка.

Задачи:

1. Изучить литературу о родниках.

2. Собрать сведения о роднике.

3. Составить паспорт источника.

4. Исследовать физико-химические свойства родниковой воды.

5. На основе полученных результатов сделать выводы.

Объект исследования: родник «Живой источник»

Предмет исследования: физические свойства и химический состав воды родника.

Методы работы: наблюдение, описание, измерение, эксперимент, анализ, сравнение.

Методика исследования. Для исследования родника мы использовали руководство по описанию родников и методики анализа воды.

Место исследования: территория с. Верхняя Домашка и ее окрестности

Время исследования: май-сентябрь 2017 года

1. Обзор литературы

1.1.Что такое родник?

Родник, источник или ключ – это выход подземных вод на поверхность земли естественным путем. Причины тому разные, но, как правило, это обусловлено рельефом местности. [14].

Подземные воды чаще всего пробиваются на поверхность в горных и предгорных областях, образуя родники на склонах местности. В равнинных областях они находят выход в зонах эрозии — по берегам рек и склонам оврагов. [5].

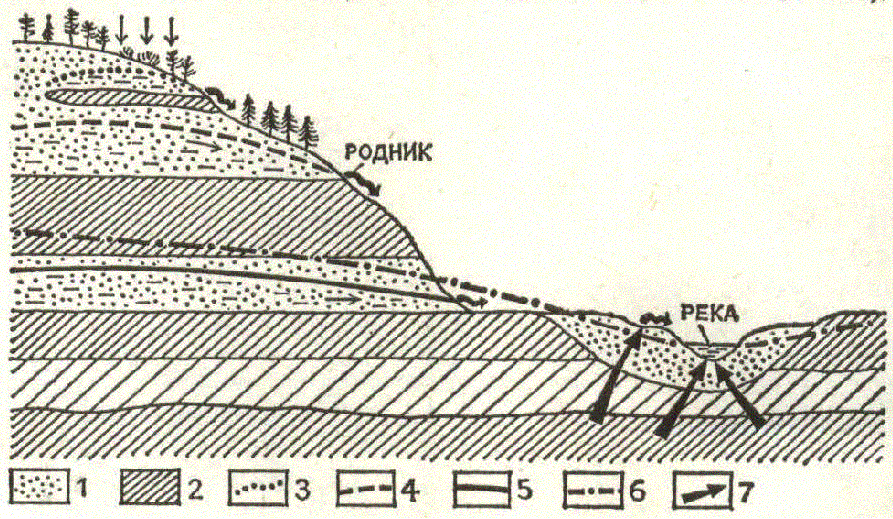

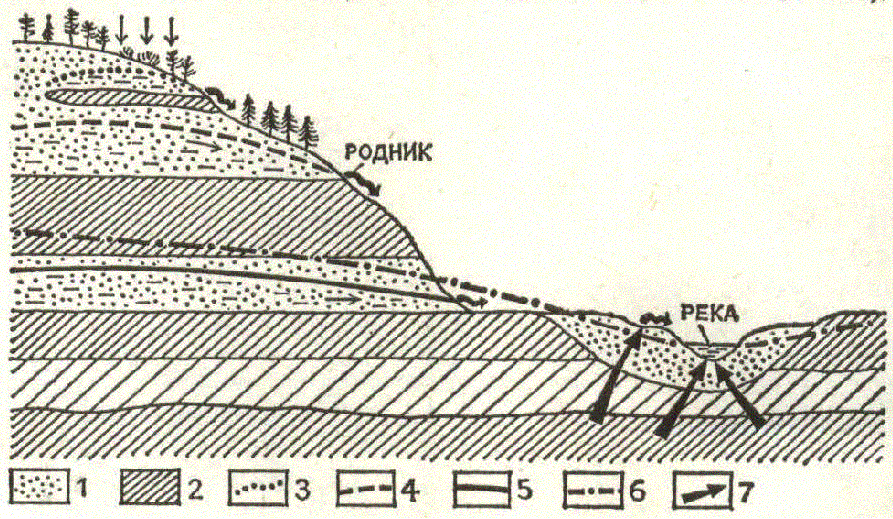

Схема 1. Образование родников различных типов.

1 — водоносные пласты, 2 — водонепроницаемые пласты, 3 — уровень верховодки, 4 — уровень грунтовых вод, 5 — уровень межпластовых вод, 6 — уровень артезианских вод, 7 — выходы артезианских вод.

В зависимости от глубины долины и количества чередующихся водоносных и водоупорных пластов, родники могут выходить на разной высоте по склону местности. Верховодка, грунтовые и межпластовые воды образуют нисходящие родники, артезианские — восходящие. По особенностям режима все родники подразделяются на постоянно, сезонно и ритмически действующие. Наибольшим постоянством отличаются восходящие источники, питающиеся артезианскими водами. Резкие колебания дебита (мощности) характерны для источников, питающихся верховодкой. Родники, питающиеся из верховодки, весьма распространены, их можно повсюду наблюдать весной на склонах местности, по берегам рек, при разработке траншей, котлованов и т.д., они быстро иссякают. Исток – начало родника, источника, а место, где родник впадает в реку, озеро называется устье. Течет вода от истока к устью вследствие разницы их положения над уровнем моря, т.е. под влиянием силы тяжести. [6].

1.2.Состав и свойства родниковой воды. Определение качества воды.

В природе вода никогда не встречается в виде химически чистого соединения. Обладая свойствами универсального растворителя, она постоянно несет большое количество различных элементов и соединений, состав и соотношение которых определяется условиями формирования воды, составом водоносных пород. Из грунта атмосферная вода поглощает углекислоту и растворяет по пути своего движения минеральные соли.В зависимости от глубины залегания водоносного пласта и места расположения источника, вода может иметь различный химический состав. [11]. Проходя через породы, вода приобретает свойства, характерные для них. Так, при прохождении через известковые породы, вода становится известковой, через доломитовые породы - магниевой. Проходя через каменную соль и гипс, вода насыщается сернокислыми и хлористыми солями. Растворённые соли составляют общую минерализацию вод. Также в родниковой воде могут содержаться растворенные органические вещества – белки, жиры, углеводы, органические кислоты, эфиры, спирты, фенолы, нефть, продукты жизнедеятельности организмов.

Родниковая вода проходит целую систему естественных фильтров - песок, уголь, гравий. Немаловажную роль играет и тот факт, из какой глубины пробился источник – чем глубже, тем лучше вода профильтрована и тем она чище.

Родниковая вода из проверенного источника не нуждается в очистке и термической обработке. Её непосредственно можно употреблять для питья. Добираясь из недр Земли до поверхности, она подвергается естественной, практически идеальной очистке [14].

К сожалению, не во всех родниках вода пригодна для питья. В некоторых из них вода может стать причиной многих серьезных заболеваний. Происходит это потому, что водоносный слой некоторых родников залегает на небольшой глубине, а значит, в воду сквозь землю могут попасть вредные вещества с поверхности. Так, если поблизости родника находятся свалки, автострада, промышленные и бытовые стоки, сельскохозяйственные угодья и животноводческие фермы, в воде могут быть обнаружены такие опасные для здоровья человека элементы и соединения, как свинец, никель, хром, ртуть, кадмий, мышьяк, нитраты, фосфаты, пестициды, радионуклиды, цианиды, гербициды. А также в такой воде могут содержаться различные органические вещества – белки, жиры, углеводы, органические кислоты, эфиры, спирты, фенолы, продукты жизнедеятельности организмов, нефтепродукты. Кроме того, в такой среде возможно существование множества болезнетворных бактерий, которые могут привести к самым различным тяжелым заболеваниям.

Как узнать, пригодна вода источника для питья или нет?

Для этого нужно установить качество воды. Надо помнить, что питьевая вода относится к пищевым продуктам и ее показатели должны отвечать согласно Закону РФ, санитарным правилам СаНПиНа и требованиям ГОСТа. Качество родниковой воды характеризуется ее физическими, химическими и бактериологическими свойствами.

К физическим свойствам относятся такие показатели, как температура, цветность, мутность, привкус и запах. Цветность, мутность, привкус и запах относятся к органолептическим показателям. Температура воды – важнейший фактор, влияющий на протекающие в водоёме физические, химические, биохимические и биологические процессы, от которого в значительной мере зависят кислородный режим и интенсивность процессов самоочищения. Для питьевой воды государственным стандартом установлен предел от 7 до 12 градусов. Цветность. Цвет воды зависит от наличия в ней примесей минерального и органического происхождения – гуминовых веществ, перегноя, которые вымываются из почвы и придают окраску воде от желтой до коричневой. Соли железа окрашивают воду в желто-бурый и бурый цвета, глинистые примеси – в желтоватый цвет. Цветность определяется путём сравнения с дистиллированной водой. Прозрачность и мутность воды определяются по ее способности пропускать видимый свет. Степень прозрачности воды зависит от наличия в ней взвешенных частиц минерального и органического происхождения. Вода со значительным содержанием органических и минеральных веществ становится мутной. В ней создаются благоприятные условия для сохранения и развития различных микроорганизмов, в том числе и патогенных. Для питьевой воды мутность не должна превышать 1,5мг/дм3. Мерой прозрачности служит высота столба воды, при котором можно наблюдать опускаемую в водоем белую пластину определенных размеров или различать на белой бумаге шрифт определенного размера и шрифта. Запах воды обусловлен наличием в ней пахнущих веществ, которые попадают в нее естественным путем и со сточными водами. Определение основано на органолептическом исследовании характера и интенсивности запаха воды при 20° и 60° С. Вкус и привкусы оцениваются как качественно, так и количественно по интенсивности в баллах. Различают четыре вида: соленый, горький, сладкий и кислый. Остальные вкусовые ощущения называют привкусами: хлорный, рыбный, металлический и т.п. Для питьевой воды допускаются значения показателей вкуса и привкуса не более 2 баллов. [16]

Химические свойства воды характеризуются следующими показателями: кислотностью, жесткостью, окисляемостью, общей минерализацией. Кислотность воды определяется рН фактором. Стандарт для питьевой воды- рН 6-9. Жесткость воды определяется содержанием ионов кальция и магния. Общая жесткость складывается из карбонатной (временной) и некарбонатной (постоянной). Временная жесткость обусловлена содержанием гидрокарбонатов, а постоянная – сульфатов и хлоридов кальция и магния. Для питьевой воды государственным стандартом определен предел – 7 мг-экв./дм3. Окисляемость обуславливается содержанием в воде растворенных органических веществ и может служить показателем загрязненности источникаОкисляемость питьевой воды перманганатом калия не должна превышать 5 мг/дм3. [7]

Общая минерализация представляет собой суммарный количественный показатель содержания растворенных в воде веществ. Этот параметр также называют содержанием растворимых твердых веществ или общим солесодержанием, так как растворенные в воде вещества находятся именно в виде солей. К числу наиболее распространенных относятся неорганические соли (в основном гидрокарбонаты, хлориды и сульфаты кальция, магния)

Предел минерализации питьевой воды (сухого остатка) 1000 мг/л. Воды с большим содержанием солей имеют солоноватый или горьковатый привкус. Допускается содержание их в воде на уровне порога ощущения: 350 мг/л для хлоридов и 500 мг/л для сульфатов. Нижним пределом минерализации, при котором гомеостаз организма поддерживается адаптивными реакциями, является сухой остаток в 100 мг/л, оптимальный уровень минерализации 200-400 мг/л.

Степень бактериологической загрязненности воды определяется числом бактерий, содержащихся в 1 куб.см воды и должен быть до 100. Вода поверхностных источников содержит бактерии, внесенные сточными и дождевыми водами, животными и т.д. Вода подземных артезианских источников обычно не загрязнена бактериями. Для оценки загрязненности воды патогенными бактериями определяют содержание в ней кишечной палочки. Бактериальное загрязнение измеряют коли-титром и коли-индексом. Коли-титр - обьем воды, в котором содержится одна кишечная палочка, должен составлять не менее 300. Коли-индекс - число палочек, содержащихся в 1 л воды, должен составлять до 3. [2]

2.Практическая часть.

2.1.Общая характеристика источника.

Расположение родника

Родник расположен в 300 м к юго-западу от села Верхняя Домашка Нефтегорского района. Этот водный объект природы находится в овраге. Обрыв , высотой 5 м, круто спускается вниз. К роднику ведут ступеньки, около родника есть деревянный настил. Родник расчищен, но не оборудован. Для забора воды в склон вбита труба диаметром 6 см, длиной 90 см. Территория местности относится к лесостепной зоне. Координаты местоположения родника: 52°50′27″ с. ш. и 50°36′10″ в. д. Родник впадает в речку Овраг Домашка, которая является правобережным притоком реки Домашка. Расстояние от истока до устья – 30 метров. Высота источника над уровнем воды в реке – 1,5 метра. Длина реки Овраг Домашка составляет 13 км. Река протекает через село Верхняя Домашка. Вода реки Домашка попадает в реку Самару, приток Волги и далее попадает в Каспийское море.

От села Верхняя Домашка проходит асфальтированная дорога в село Дмитриевку. От дороги до родника 1,500 км.

Характер источника. Мощность.

Вода холодная (температура воды в источнике составляет + 9,5 С), приятная на вкус, не замерзает даже в самые сильные морозы. Дебит составляет 200-300- л/ч. Вода из родника используется местным населением и приезжими для питья. Сток родника образовал у подножия склона заболоченный участок со стоячей водой. На нем имеются заросли тростника, камыша, рогоза. Ближе к берегу располагаются кочкарные осоки, лисохвост тростниковидный, частуха подорожниковая, триостренник болотный и другие растения. Родник не огорожен.Вода вытекает на поверхность земли спокойно. Выход воды осуществляется из водоносного слоя, состоящего из известняков и песка. Водоупорным слоем служит глина.

|

|

|

| Рис.1 Общий вид родника | Рис.2 Спуск к роднику |

Рис 3. Растительность около родника

Родник «Живой источник»

Рис. 1 Картосхема размещения родник «Живой источник»

Исследования видового состава обитателей водоема.

Изучение макрозообентоса.

Видовой состав и численность обитателей водоема, который образуется благодаря роднику, зависит от свойств воды, поэтому гидробионты отражают сложившиеся в водоеме условия. Мы обнаружили следующие виды беспозвоночных: беззубка обыкновенная, прудовик обыкновенный, гребляк малый,водомерка прудовая, личинки ручейников, личинки поденок, рак узкопалый, гладыш. Такое разнообразие обитателей свидетельствует об экологической чистоте водоема

Изучение растительности.

По склонам оврага, где находится родник близ с. Верхняя Домашка сохранились степи, входящие в настоящее время в состав памятника природы «Домашкинская лесостепь». Что растёт вблизи родника? Древесная растительность представлена ивняком и осинками. Травянистая – мятликом, лапчаткой, мать-и-мачехой, чистяком, одуванчиком, клевером. Ближе к реке по руслу родника растет камыш, крапива.

Кто живёт вблизи родника?

У родника мы встретили ворон, сорок – их гнёзда находятся на деревьях, растущих недалеко от родника.. Вдоль русла родника всегда много ящериц. Иногда встречаются жабы и ежи.

Антропогенное воздействие на родник

Вблизи родника (в радиусе 1000 м) есть сельскохозяйственные угодья и животноводческие фермы. На этом основании можно утверждать, что вода может быть загрязнена посторонними примесями – продуктами деятельности людей.

Территория родника не обустроена К роднику ведёт проселочная дорога. Люди постоянно посещают родник: берут воду для питья, просто отдыхают. Мы тоже внесли свою лепту в облагораживание территории: регулярно убирали

2.2. Исследование свойств родниковой воды.

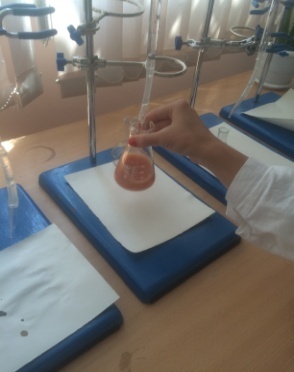

Одной из задач данного исследования является изучение свойств родниковой воды. В результате работы необходимо было выяснить качество родниковой воды по следующим параметрам: органолептические, химические показатели и бактериологическая загрязненность воды. Исследования органолептических свойств воды мы проводили в школьной лаборатории. Исследования химических показателей воды мы проводили на базе Областной детской микробиологической лаборатории при ГБОУДОДСОДЭБЦ г. Самара под руководством заведующей лабораторией Осиповой Ирины Анатольевны.

2.2.1 Исследование органолептических свойств воды.

Для исследования свойств воды, нам необходимо было взять пробу воды. Перед тем как заполнить ёмкость, мы несколько раз её сполоснули родниковой водой. Заполнили пластиковую бутылку медленно, давая стечь воде по стенке, не допуская бурления, т.к. в этом случае она насыщается газами. Воды набрали по самое горлышко, даже с переливом, чтобы под крышкой не осталось воздушной прослойки. Затем положили бутылку в темный пакет. А дома поставили бутылку в холодильник, чтобы вода сохранила свои свойства. Наутро отнесли её в школу. Температуру воды определили путём погружения водного термометра на 3-5 минут в банку с водой и непосредственно под струей воды. Температура воды в источнике составляет + 9,5 С. Для питьевой воды государственным стандартом установлен предел от 7 до 12 градусов. Значит температура воды в роднике оптимальна для питья. Характер и интенсивность запаха. Только что набранная вода не имеет никакого запаха. Исследование на запах мы продолжили в школьной лаборатории. Нагрев воду в закрытой пробирке до 20 градусов, затем открыв пробирку, не обнаружили никакого запаха. Далее нагрели воду до 60 градусов, и при данных условиях запаха мы не обнаружили. По «Шкале запахов воды», оценка интенсивности запаха родниковой воды составляет 0 баллов. Привкус не ощущается. Цветность определяется путём сравнения с дистиллированной водой. Сравнив стаканы на фоне листа белой бумаги при дневном освещении, мы обнаружили, что вода не имеет никакого цвета – она абсолютно прозрачная. Мутность определили по высоте водного столба, через который можно читать текст. Высота столба составила 32 сантиметра. Взвешенных частиц в воде не обнаружено.

2.2.2 Исследование химических свойств воды

В результате исследований были получены следующие результаты.

Определение рН ( водородный показатель) воды.

Кислотность воды в трех образцах воды определяли при помощи рН – метра

Таблица 1

Кислотность воды.

| Образец воды | рН воды

|

| Родниковая | 7, 1 |

| Водопроводная | 8,6 |

| Речная | 8,9 |

Значения водородного показателя pH характеризуют водопроводную воду и воду реки как слабощелочную, pH родниковой воды соответствует нейтральной среде.

Определение жёсткости воды.

Таблица 2

Жёсткость воды.

| Образец воды | Жёсткость воды, мг-экв/л |

| Родниковая | 4,8 |

| Водопроводная | 10,82 |

| Речная | 14,4 |

Норма по ГОСТ – 8-12 мг-экв/л. Если сравнить данные с государственным стандартом, то можно сделать вывод, что родниковая вода достаточно мягкая и не требует дополнительного смягчения. Значение общей жёсткости во всех пробах показывает, что жесткая вода в пробе-речная вода. В пробе-водопроводная вода этот показатель находится в пределах допустимой нормы.

Определение хлорид-ионов.

В результате анализа было установлено, что содержание хлорид- ионов в испытуемых пробах колеблется от 5,82 мг/л до 27,85 мг/л, что значительно ниже предельно допустимых концентраций 350 мг/л. Следы ионов хлора доказывают минимальное загрязнение воды хозяйственно-бытовыми стоками..

Таблица 3

Содержание хлоридов.

| Образец воды | Содержание хлоридов, мг/л |

| Родниковая | 5.82 |

| Водопроводная | 15.83 |

| Речная | 27.85 |

Определение ионов железа.

Таблица 4

Содержание ионов железа.

| Образец воды | Содержание железа, Мг/л |

| Родниковая | 0.07 |

| Водопроводная | 2.36 |

| Речная | 7.41 |

В двух образцах воды: содержание железа выше нормы. Превышение ПДК водопроводной воды составляет в 7,8 раза, речной воды в 24,7 раза. Концентрация ионов железа в родниковой воде находилась в пределах допустимой нормы. По ГОСТ норма составляет 0,3 мг/л.

Определение содержания сульфатов.

Таблица 5

Содержание сульфатов.

| Образец воды | Содержание сульфатов, мг/л |

| Родниковая | 12,0 |

| Водопроводная | 32.2 |

| Речная | 45.2 |

Норма по ГОСТ-500,0 мг/л. В результате анализа было установлено, что во всех образцах количество сульфатов значительно ниже допустимых пределов.

Определение содержания нитратов.

Таблица 6

Содержание нитратов.

| Образец воды | Содержание нитратов, мг/л |

| Родниковая | 10.1 |

| Водопроводная | 25.6 |

| Речная | 37,8 |

Норма содержания нитратов по ГОСТ- 45,0 мг/л. Во всех образцах воды содержание нитратов находится ниже нормы, что доказывает минимальность антропогенного воздействия на качество воды.

2.2.3 Составление паспорта родника

Таблица 7

Паспорт родника

| № | Показатели |

|

| 1 | Название родника | Живой источник |

| 2 | Адрес участка, занятого родником. | Окрестности села Верхняя Домашка |

| 3 | Местонахождения родника в рельефе. | Долина реки Овраг Домашка. Правый берег. |

| 4 | Санитарно-технологическое состояние | Рядом с родником находится деревянный настил.ТСК – неудовлетворительное. |

| 5 | Геологический возраст | Мел (мезозой).

|

| 6 | Тип источника. | Нисходящий. |

| 7 | Расход родника (л/ч). | 200-300- л/ч |

| 8 | Температура воды. | +9,5 С |

| 9 | Санитарное состояние территории расположения родника. | Удовлетворительное.: бытовой мусор |

| 10 | Характеристика природных сообществ, представленных на участке. | Травы: лопух, крапива, мелкие злаки. |

| 11 | Режим использования местным населением | Используется регулярно жителями села, приезжими |

| 12 | Режим функционирования родника. | Не замерзает. |

| 13 | Органолептические и химические и характеристики воды | По органолептическим и химическим показателям вода качественная. |

| 14 | Наименование административной единицы, на которые возлагается охрана, или на территории которых располагается родник. | Дмитриевская сельская администрация.

|

| 15 | Особенности родника. | Находится на территории памятника природы регионального значения «Домашкинская лесостепь» |

| 16 | Ландшафтная ценность пейзажа. | Высокая |

| 17 | Итоговая оценка | Удовлетворительная |

| 18 | Координаты | 52°50′27″ с. ш. 50°36′10″ в. д. |

3. Результаты исследовательской работы

-описана общая характеристика родника;

-изучена литература о родниках, методика исследования физических свойств и химического состава воды;

-составлен паспорт источника;

-определены физические свойства родниковой воды: вода прозрачная, практически не имеет вкуса и запаха, не содержит взвешенных частиц, температура воды в октябре

+ 9,5 С;

-определён химический состав воды: в воде содержатся сульфаты, хлориды, ионы кальция и магния, незначительное количество нитратов, ионов железа; вредных примесей не обнаружено.

4. Выводы.

Исходя из цели и задач работы, на основании полученных результатов, мы сделали следующие выводы:

1.Родник находится на территории памятников природы регионального значения «Домашкинская лесостепь» и необходимы мероприятия по благоустройству родника.

2. Изучена литература о родниках, методика исследования физических свойств и химического состава воды.

3. Составлен паспорт источника.

4. В результате исследования физических свойств и химического состава воды, установлено: качество воды соответствует санитарным нормам и требованиям ГОСТа; вода слабоминерализована; вода мягкая; в воде не содержится вредных примесей; состав воды родника оптимален для питья.

Рекомендации по благоустройству родника

Эти правила необходимо соблюдать, если родник используется для питьевых нужд 1.Главное - полностью исключить неблагоприятное воздействие на родник как существующих, так и возможных источников загрязнения.

2.Водозаборные сооружения нужно располагать на незагрязнѐнном участке. Важно, чтобы он был удалѐн не менее чем на 50 м от мест захоронения людей и животных, складов ядохимикатов и удобрений, канализационных сооружений и т. д.

3. В радиусе ближе 20 м от родника не разрешается мыть автомашины, устраивать водопой скота.

Список использованной литературы

1. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.

2. Дружинин С.В. «Исследование воды и водоемов в условиях школы» М., Чистые пруды, 2008

3. Колбовский Е.Ю. Изучаем малые реки. Ярославль, Академия развития, 2004

4. Конституция Российской Федерации

5. Попова Т.А. Экология в школе. Мониторинг природной среды: методическое пособие. –М.: ТЦ Сфера, 2005.

6. Практикум по экологии // Под ред. Алексеева С.В. – Москва, АО МДС. – 1996

7. Химия. Энциклопедия для детей. - Мир энциклопедий Аванта, 2006.

8. Энциклопедический словарь юного географа-краеведа. Сост. Карпов Г.В. – М.: Педагогика, 2009.

Электронные ресурсы:

9. www.ulecocentr.ru

10. http://www.watersfilter.ru/index.php/cleanwater

11. www.coolreferat.com/

12. www.isvod.ru/5.html

13. https://project.1september.ru/work.php?id=556297

14. festival.1september.ru/articles/550085/

15. novavoda.ru/rodnikovaya-voda-polza-ili-vred.html

16. vodoobmen.ru/rodnik.html

Приложение 1

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Короткова Ивана Никоновича с.Дмитриевка муниципального района Нефтегорский Самарской области

446611, Самарская обл., Нефтегорский р-н, с. Дмитриевка, ул. Советская, 6

Телефон, факс: 8(846)7045399

E-mail: dmitrskola2007@yandex.ru

Директору ГБОУ ДОД СОДЭБЦ

В.А. Козлову

Уважаемый Владимир Александрович!

Просим Вас оказать содействие в проведении практической части исследовательской работы учеников 7-11 классов ГБОУ СОШ с. Дмитриевка в 2015-2016 учебном году на базе Областной детской микробиологической лаборатории при ГБОУДОДСОДЭБЦ г.о. Самара согласно Договору о сотрудничестве № _24____ от __4.09.2015г______.

Директор ______________ М.А. Буденкова

|

|

|

| Рис.1 Прибор рН – метр для определения кислотности воды . | Рис.2 Определение общей жесткости методом титрования |

|

|

|

| Рис.3 Определение нитратов, сульфатов, железа на спектрофотометре. Содержание ионов определяли по градировочному графику и по формулам.

| Рис.4 Определение хлоридов методом титрования

|

Приложение 3

Методы исследования воды

рН ( водородный показатель)

Определяли при помощи рН – метра Checker HI 98103

Нитраты

В фарфоровую чашку приливали 10 мл анализируемой воды, приливали 1 мл 0,5 % салициловокислого натрия и выпаривали на спиртовке до сухого остатка. Затем остужали, добавляли 1 мл концентрированной серной кислоты, растворяя сухой остаток в чашке и оставляли на 10 минут. По истечение этого времени добавляли 5 мл дистиллированной воды, переливали в мерную колбу на 50 мл, добавляли 7 мл 10 н раствора NaOH и доводили до метки дистиллированной водой. Результаты определяли на спектрофотометре ПЭ 5300 ВИ в кювете с толщиной поглощающего слоя 10 мм относительно дистиллированной воды при длине волны 410 нм. Содержание нитратов в исследуемой воде определяли по формуле:

С (NO3) = (C гр х 1000) / V = С гр х 1000 / 10, ( мг/дм3), где

С гр – содержание нитратов в пробе, найденное по градуировочному графику, мг/дм3

Сульфаты.

В мерную колбу объемом 50 мл помещали 20 мл3 осадительной смеси и добавляли 10 см3 анализируемой пробы воды. Содержимое колбы доводили до метки дистиллированной водой и 5 минут определяли оптическую плотность раствора анализируемой пробы относительно дистиллированной воды при длине волны 650 нм на спектрофотометре ПЭ 5300 ВИ в кювете с толщиной поглощающего слоя 10 мм. Содержание сульфат-ионов определяли по градировочному графику и по формуле:

С (SO4) = 1000 Q / V пробы = 1000 Q / 10, (мг/ дм3), где Q – содержание сульфат-ионов, найденное по градировочному графику.

Осадительная смесь для этого метода предварительно готовили следующим образом:15 г хлорида бария и 7,5 г борной кислоты растворяли при нагревании в 125 см3 дистиллированной воды и охлаждали. Приливали 50 мл3 глицерина и 12,5 мл3 концентрированной серной кислоты, разбавляли дистиллированной водой в мерной колбе объемом 250 мл до метки, перемешивали и оставляли на 2 дня.

Хлориды.

К 10 мл исследуемой пробы воды добавляли 1 мл 5% раствор К2CrО4 и титровали 0,01 М раствором AgNO3 до появления оранжево-красной окраски.

Расчет производили по формуле:

С = (V (AgNO3) xC (AgNO3) x 1000 x 35,5)/ V пробы= (V (AgNO3) x 0,01 x 1000 x 35,5)/ 10, (мг/ дм3)

Общая жесткость.

К 10 мл исследуемой пробы воды добавляли 1 мл аммиачно-сульфидного реагента и эриохром черный в количестве на кончике шпателя. Титровали при сильном перемешивании 0,025 М раствором Трилона Б до перехода окраски из розовой в голубую. Расчет производили по формуле:

С = (V Трилона Б xC Трилона Б x 1000)/ V пробы = (V Трилона Б x 0,05 x 1000)/ 10, (мг/ дм3)

Железо общее

В мерную колбу объемом 50 мл отмеривали 10 мл анализируемой воды, добавляли 1 мл раствора соляной кислоты плотностью 1,19 г/см3, 3 кристалла персульфата аммония, перемешивали, добавляли 1 мл раствора аммония роданистого и доводили дистиллированной водой до метки. Раствор перемешивали и определяли оптическую плотность на спектрофотометре ПЭ 5300 ВИ в кювете с толщиной поглощающего слоя 10 мм относительно дистиллированной воды при длине волны 480 нм. Содержание ионов железа общего в исследуемой воде определяли по формуле:

С (Fe об) = (C гр х 50) / V = С гр х 50 / 10, ( мг/дм3), где

С гр – содержание ионов железа общего в пробе, найденное по градуировочному графику, мг/дм3

22