МБОУ «СОШ№5» г. Грозный

МБОУ «СОШ№5» г. Грозный

Исследовательский проект

по биологии

Тема:

«Популяционная структура вида»

Автор проекта

ученик 9 «в» класса

Бицаев Муслим

Руководитель проекта

Гапураева Марем Абубакаровна

Содержание

Введение……………………………………………………………………..3 стр.

Глава 1. Понятие о популяции……………………………………………4 стр.

1.1 Вид и его критерии………………………………………………………5 стр.

1.2. Популяционная структура вида………………………………………..7 стр.

1.3. Структура популяции………………………………………………… ..8 стр.

Глава 2. Приспособляемость организмов или адаптация……………..9 стр.

2.1 Морфологические адаптации……………………………………………10 стр.

2.2 Адаптации, связанные с внешним видом……………………………….11 стр.

2.3. Физиологические адаптации…………………………………………….12 стр.

2.4 Приспособительное поведение

Глава 3. Адаптации животных к неблагоприятной окружающей среде.

…………………………………………………………………………………..14 стр.

Анкетирование…………………………………………………………………20 стр.

Заключение……………………………………………………………………..21 стр.

Список литературы……………………………………………………………..23 стр.

Введение

Введение

Любой вид животного, растения, микроорганизма представляет собой сложную биологическую систему, важнейшими элементами которой являются внутривидовые группировки - популяции.

Вид – это таксономическая и экологическая единица, а популяция рассматривается в качестве структурной единицы вида и единицы эволюции.

Каждый вид (совокупность всех особей этого вида) занимает определенную территорию – ареал, а в различных частях которого наблюдаются разные условия. Часто группировки особей, располагающихся в разных частях ареала вида, настолько изолированы друг от друга, что не могут контактировать, и не скрещиваются. Число этих группировок зависит от численности и исторического (филогенетического) возраста вида, от размера ареала и от других причин. Группировка особей с общим генофондом, сходной морфологией, единым жизненным циклом и представляют собой популяции.

Актуальность

Любой вид животного, растения, микроорганизма представляет собой сложную биологическую систему, важнейшими элементами которой являются внутривидовые группировки - популяции.

Цель:

изучение популяции, как формы существования вида.

Задачи:

показать сложность при определении термина популяция;

сформулировать специфику пространственного подразделения популяций;

сформировать понятия приспособленности организмов к среде обитания.

выявить многообразие адаптаций относительный характер приспособленности

Гипотеза: приспособленность к условиям среды повышает шансы организмов на выживание и оставление большого числа потомства

Практическая значимость моего проекта состоит в том, что данный материал будет полезен на уроках биологии.

Глава 1. Понятие о популяции

«Популяция – это элементарная группировка организмов определенного вида, обладающая всеми необходимыми условиями для поддержания своей численности необозримо длительное время в постоянно изменяющихся условиях среды» (С.С.Шварц, 1967).

В природе каждый существующий вид представляет собой сложный комплекс или даже систему внутривидовых групп, которые охватывают особей со специфическими чертами строения, физиологии и поведения. Таким внутривидовым объединением особей и является популяция.

Слово «популяция» происходит от латинского «популюс» — народ, население.

Следовательно, популяция — совокупность живущих на определенной территории особей одного вида, т.е. таких, которые скрещиваются только друге другом. Термин «популяция» в настоящее время используют в узком смысле слова, когда говорят о конкретной внутривидовой группировке, населяющей определенный биогеоценоз, и широком, общем смысле — для обозначения обособленных групп вида независимо оттого, какую территорию она занимает и какую генетическую информацию несет.

Члены одной популяции оказывают друг на друга не меньшее воздействие, чем физические факторы среды или другие обитающие совместно виды организмов.

Слайд 4. Популяционный уровень занимает особое место в системе организации живой материи.

С одной стороны, популяция является элементарной единицей биоценотического взаимодействия, входя в функционально-экологический ряд различных уровней организации жизни: организм – популяция – биоценоз – биогеоценоз – биосфера.

С другой стороны, популяция является элементарной единицей эволюционного процесса, включаясь в генетико-эволюционный ряд, отражающий филогенетические связи таксонов разного уровня: организм – популяция вид – род – семейство – отряд – класс – царство

1.1. Вид и его критерии.

Слайд 5. В природе каждый существующий вид представляет собой сложный комплекс или даже систему внутривидовых групп, которые охватывают особей со специфическими чертами строения, физиологии и поведения.

Термин «вид» ввел в биологию английский ботаник Д.Рэй. Вид – это группа особей, имеющих общее происхождение, занимающих одну территорию (ареал), имеющих сходство морфологических, функциональных, генетических, поведенческих признаков, скрещивающихся между собой и дающих плодовитое потомство. Вид является основной категорией биологической классификации.

Особи объединяются в один вид на основании сходства по ряду критериев, однако замечу, что ни один из этих критериев не является абсолютным. Только в совокупности данные критерии позволяют объективно сделать вывод о том, к какому виду относится организм.

1. Морфологический (греч. morphos - форма)

Однако в природе существуют виды-двойники, которые сходны морфологически, но репродуктивно изолированы. Также особи одного вида могут сильно отличаться морфологически, к примеру, половой диморфизм - отличия в строении мужских и женских особей.

2. Физиологический (греч. φύσις - природа)

Данный критерий свидетельствует о сходстве процессов жизнедеятельности среди особей одного вида. К такому критерию можно отнести, к примеру, продолжительность беременности, периоды миграции и спячки у особей.

3. Биохимический

Белки и нуклеиновые кислоты у особей одного вида являются видоспецифичными. Это связано с уникальной последовательностью генов в ДНК.

4. Генетический (греч. γενητως — порождающий)

Особи одного вида сходны по строению и числу хромосом. Этот критерий также не абсолютный, у разных видов число хромосом может быть одинаково: в клетках гориллы, картошки и ужовника по 48 хромосом. Однако различия здесь очевидны.

Слайд 8.

5. Экологический (греч. οἶκος — обиталище, жилище, дом)

Каждый вид занимает в природе определенную экологическую нишу - образ жизни, который ведет данный вид в экосистеме. Понятие "экологическая ниша" - весьма широкое, и включает не только пространственное местообитание вида, но и его место в пищевых цепях, роль вида в межвидовых взаимодействиях и создании органического вещества.

Слайд 9.

6. Этологический (греч. ethos – образ жизни)

Этот критерий акцентирует внимание на сходстве в поведении животных одного вида. Однако нельзя забывать, что разные виды могут проявлять схожее поведение.

7. Географический

Слайд 10. Популяция - совокупность особей одного вида, свободно скрещивающихся между собой, занимающих определенный ареал обитания и частично изолированных от других популяций. Популяцию можно назвать основной единицей существования, воспроизведения и эволюции вида.

Слайд 11. Именно на уровне популяции происходят элементарные эволюционные процессы, которыми так активно занимался советский генетик-эволюционист С.С. Четвериков. Он выдвинул предположение о накоплении мутаций в пределах популяции и подчеркнул особое значение естественного отбора, изоляции в появлении новых видов.

Слайд 12. Эволюционный процесс следует рассматривать на двух различных уровнях: внутривидовом и надвидовом, в соответствии с которыми различают:

Микроэволюцию - образования новых видов

Макроэволюцию - образование новых надвидовых таксонов: род, семейство, отряд, класс, тип

Популяция - элементарная единица эволюции

Вся совокупность генов у особей, составляющих популяцию, называется генофонд и представляет собой механизм обмена и передачи генетического материала. У отдельных особей возникают мутации, которые накапливаются в генофонде, и могут привести к появлению новых признаков (возможно полезных, а возможно и не очень).

Слайд 13. Известным примером является необычный организм - палочник, форма тела которого с трудом позволяет его отличить от веток дерева.

Эта форма тела возникла так:

Когда-то произошла мутация, обеспечившая новый признак - форму тела, которая позволила слиться с внешней средой

Особи с такой мутацией и формой тела чаще выживали в ходе борьбы за существование

В результате естественного отбора признак закрепился в ряду поколений, так как особи с ним оставались несъеденными и размножались. Мутации и есть эволюционные материал. Они накапливаются в популяции, а естественный отбор - главный направляющий фактор эволюции: он "отбирает" тех особей, чей признак полезен, помогает им выживать и размножаться.

1.2. Популяционная структура видов

Слайд 14. Виду и популяциям свойственна структурированность. Вид, как правило, включает множество популяций. Изоляция между ними почти никогда не бывает абсолютной: между отдельными популяциями происходит обмен особями благодаря миграции. Степень изолированности популяций зависит от способности к расселению, от наличия географических преград в пределах ареала вида (широкие реки, проливы, горные хребты и т.п.), а также от характера местообитаний.

Слайд 15. Широкое распространение в экологии получила иерархия популяций в зависимости от размеров занимаемой ими территории. Профессор Н.П.Наумов предложил классификацию популяций на ландшафтно-биотопической основе, выделяя элементарную, экологическую и географическую популяции (рис. 2).

Слайд 16. Элементарная (локальная) популяция – это совокупность особей, занимающих какой-то небольшой участок однородной площади. Одна из нескольких стай рыб одного вида в озере; куртины деревьев одного вида (дуба монгольского, лиственницы, и др.), разобщенные лугами, куртинами других деревьев или кустарников, или болотцами. Число элементарных популяций, на которые распадается вид, зависит от разнородности условий в биогеоценозе: чем они разнообразнее, тем меньше элементарных популяций и наоборот. Нередко смещение особей элементарных популяций, происходящее в природе, стирает границу между ними.

Слайд 17. Экологическая популяция – это население одного типа местообитания (биотопа), характеризующееся общим ритмом биологических циклов и характером образа жизни. Это наиболее мелкие территориальные группировки, которые формируются как совокупность элементарных популяций. Например, белка заселяет различные типы леса. Поэтому могут быть выделены «сосновые», «елово-пихтовые» и другие ее экологические популяции. Они слабо изолированы друг от друга, и обмен генетической информацией между ними происходит довольно часто, но реже чем между элементарными популяциями.

Слайд 18. Географическая популяция - это совокупность особей одного вида, населяющих территорию с однородными условиями существования и обладающих общим морфологическим типом и единым ритмом жизненных явлений и динамики населения. Географические популяции относительно изолированы. Они различаются размерами особей, плодовитостью, радом экологических, физиологических, поведенческих и других особенностей. Примером разных географических популяций могут служить популяции белки в заенисейской тайге и смешанных лесах, а также степная и тундровая популяции узкочерепной полевки.

Под влиянием ряда факторов географическая популяция может приобретать устойчивые особенности, отчетливо выделяющие ее из соседних, такую популяцию называют географической расой или подвидом. Вид белки обыкновенной, например, насчитывает более 20 подвидов.

В природе границы популяций определяются не только особенностями заселяемой территории, но и, главным образом, свойствами самой популяции. В основе всего лежит степень ее генетического и экологического единства. Как показывает Н.П.Наумов, раздробление вида на множество мелких территориальных группировок является процессом приспособления к величайшему разнообразию местных условий. Это увеличивает генетическое многообразие вида, обогащая его генофонд.

1.3 Структура популяции

Структура популяции – это определенная организация, формирующаяся, с одной стороны, на основе биологических свойств вида, а с другой – под влиянием абиотических факторов среды и популяций других видов. Структура популяции нестабильна.

Пространственная структура популяции

Слайд 19. Пространственная структура популяции– это особенность размещения особей популяции в пространстве. Она зависит как от свойств мест обитания, так и от биологических особенностей вида. Она может изменяться во времени, зависит от сезона года, от численности популяции и т.д. Пространственное размещение особей может быть: равномерным, случайным и групповым (рис.4).

При равномерном (регулярном) распределении особи размещены через более или менее равные промежутки (например, деревья в зрелом сосновом лесу).

При случайном (диффузионном) распределении особи размещены неравномерно и их встречи друг с другом носят случайный характер.

При групповом (мозаичном) расселении особи встречаются группами. Это размещение обеспечивает популяции более высокую устойчивость по отношению к неблагоприятным условиям.

Глава 2. Приспособляемость организмов или адаптация

Слайд 20. Обязательным признаком популяции считается ее способность к самостоятельному существованию и в борьбе за существование происходит естественный отбор наиболее приспособленных к условиям среды особей.

Выработавшиеся в ходе филогенеза приспособления называются адаптациями. Адаптации касаются морфологии, физиологии и поведения организмов.

2.1 Морфологические адаптации

Наиболее характерными адаптациями можно назвать форму тела и конечностей. Так, у водоплавающих млекопитающих – дельфинов и китов – тело отвечает требованиям гидродинамики и позволяет развивать скорость до 40 км в час.

У птиц, например, сокола сапсана, тело оптимизировано под требования аэродинамики и экономии веса. Благодаря этому, сокол может пикировать со скоростью до 300 км в час.

Более мелкие физиологические особенности, например, форма клюва, не менее важны. Так стриж на лету ловит мелких насекомых, поэтому у него широкий рот и короткий клюв. Цапля ловит рыб и амфибий под водой, поэтому у нее длинный клюв.

Слайд 21. К морфологическим адаптациям относят:

Преобразование тела, а именно: обтекаемость или сплющенность формы, перепончатость лап, густая шерсть.

При помощи маскировки можно стать незаметным на фоне окружающей среды, стать похожим окраской и формой на лист, камень, веточку (насекомые, рыбы).

С покровительственной и расчленяющей окраской можно слиться со средой в изменяющейся ситуации (заяц – русак, яйца птиц, зебра).

Предостерегающая окраска выделяется ярким цветом, крапинами, полосками, и нужна для отпугивания или предупреждения о нападении (пчёлы, змеи, божьи коровки).

Предупредить и защитить себя, слабого, от более сильного, став похожим на него окраской, формой тела или поведением, называется мимикрией (тропический уж, муха – журчащая, яйца кукушки).

2.2. Адаптации связанные с внешним видом

Слайд 22. Незначительные, на первый взгляд, изменения на самом деле носят приспособительный характер. Важную роль играет внешний вид особей.

Адаптации, связанные с внешним видом особей, принято разделять на условные группы. Первую группу составляет покровительственная окраска. Покровительственная окраска делает особь менее заметной на фоне других объектов и затрудняет ее обнаружение.

Такая окраска встречается у видов, представители которых живут открыто и легко могут стать добычей хищников. Например, на севере многие виды окрашены в белый цвет, чтобы не выделяться на фоне снега. Покровительственная окраска делает животное почти невидимым на фоне окружающей среды

Другие виды – олени, тигры, некоторые змеи – имеют контрастную, расчленяющую окраску. Примеры расчленяющей окраски, которая тоже прекрасно маскирует животных. Если фон среды не остается постоянным, в зависимости от сезона года, то многие животные меняют свою окраску также в течение года

Сезонные изменения покровительственной окраски зайца

Покровительственная окраска характерна не только для самих особей, но также и для их яиц или гнездовий.

Покровительственная окраска характерна не только для самих особей, но также и для их яиц или гнездовий.

Слайд 23. Вторая группа – это маскировка, приспособление, при котором особь сливается с окружающими предметами.

Например, некоторые гусеницы своим внешним видом имитируют сучки. Некоторые клопы очень похожи на листья. А рыбы маскируются под камни и водоросли (см. видео).

Третья группа – это предупреждающая окраска. Это яркая, бросающаяся в глаза окраска, которая отличает жалящих или несъедобных существ.

Хищники реже атакуют таких опасных особей, выбирая более безобидных жертв

Ч етвертая группа – это мимикрия, т. е. достижение сходства с каким-то опасным для хищника видом.

етвертая группа – это мимикрия, т. е. достижение сходства с каким-то опасным для хищника видом.

Например, некоторые неядовитые насекомые как бы имитируют формой и окраской ядовитых сородичей. Фактически, это подражание предупреждающей окраски, какого-то действительно опасного вида. Хищники не нападают на таких животных, опасаясь последствий. Мимикрия тоже является результатом естественного отбора особей, похожих на представителей ядовитых или опасных видов.

2.3. Физиологические адаптации

Помимо морфологических адаптаций, выделяют также физиологические адаптации, т. е. все те изменения в работе тканей и органов, которые накопились в результате естественного отбора.

Слайд 24. Среди физиологических адаптаций выделяют:

Подготовка к жизни в сменяющихся условиях: - верблюд накапливает жир; - образование желёз, избавляющих от лишней соли (морские рептилии и птицы). - локация тепла и звука; - впадение в спячку.

Поведение: - чем меньшее количество детёнышей, тем больше о них заботы с целью сохранения; - формирование брачных пар на время воспроизведения потомства и жизнь в стаях с усложнением условий (птицы, волки). - отпугивание (кобра, оскал и рычание собаки, запах скунса). - подражание раненому или мёртвому, затаивание (опоссум, лягушка, птица). - предусмотрительность (зимний сон, запасание кормов).

С помощью биохимических приспособлений (специальное вещество), животное может защищаться или нападать на врага (яды, антибиотик бактерий, особые белки и жиры).

2.4. Приспособительное поведение

Значительную роль для естественного отбора играет приспособительное поведение. По аналогии с окраской, такое поведение может способствовать маскировке или, наоборот, отпугиванию врагов и соперников. Так, кобра, раскрывая свой капюшон, демонстрирует агрессивность своих намерений (см. видео).

Характер приспособленности организмов

Отбор природой оставляет в живых только самых приспособившихся. Но малейшие изменения окружающей среды могут сделать бесполезными или даже вредными те приспособления, которые хорошо служили раньше.

В итоге выживают те организмы, которые успели приспособиться быстрее, а опоздавшие вымирают, давая возможность образоваться новому виду. Подобные адаптации формируются очень длительное время естественным путём и являются относительными, потому что условия жизни меняются гораздо быстрее, чем появляются нужные изменения у животных.

Слайд 25. Доказательства относительности приспособлений:

способы защиты не универсальны (опасную для одних ядовитую змею съедает мангуст, еж);

в некоторых случаях подводит инстинкт (ночная бабочка летит за нектаром на светлый цветок, а может перепутать его с огнём);

орган, необходимый в одной среде, бесполезен или вреден в других условиях (горные гуси с ненужными им перепонками);

рыба приспособлена отделять кислород из воды, на суше она этого сделать не сможет; - зелёные насекомые не видны на траве, на чистом грунте их быстро съедят.

Причины приспособленности организмов

Установлено, что особи вида выживут при условии, если будут быстрее меняться, приспосабливаясь к новым требованиям среды. Возникновение новых признаков и появление нового вида получило название филетическое видообразование.

На сегодняшний день заметно убавилось разнообразие видов по сравнению с несколькими тысячами лет назад. Виной тому постоянные изменения климата, ледниковые периоды, извержения вулканов, землетрясения, ухудшение экологической обстановки, варварское отношение людей. Как результат – выживают наиболее приспособившиеся организмы, а основная причина приспособляемости принадлежит естественному отбору.

Приспособленность организмов к среде обитания

Чтобы выжить, нужно приспособиться к условиям жизни, а она выберет самых лучших особей и уберёт слабых. Все животные обитают в разных частях природы и от этого зависят их адаптивные признаки.

В водной среде тело обтекаемой формы, уменьшение трения за счёт покрывающей слизи и гладкой поверхности, перепонки, плавник или ласт. Передвижение за счёт специальных приспособлений. Дыхание жабрами, трубками. Окраска сверху тёмная, как дно, а снизу светлая.

Для почвенной среды нужны роющие лапки, крепкие зубы перекусывать корни. Ушных раковин почти нет, зрение слабое. Форма тела приспособлена для лазания под землёй. Короткая шёрстка или слизь уменьшают трение.

Обитателям организменной среды (черви – паразиты) совсем ненужны зрение, слух и ноги, так же как сложный пищеварительный тракт. У них появились крючья и присоски для удержания внутри хозяина, они чрезвычайно плодовиты.

Представители наземно - воздушной среды приобрели быстрые ноги, лапы или крылья. Мех, перья, шерсть, волосы защищают от жары и холода.

Глава 3. Адаптации животных к неблагоприятной окружающей среде

Слайд 26. Природа обладает очень упрямым характером. Она всегда старается покорить любые суровые условия, созданные неустанными силами нашей планеты, и именно в таких экстремальных условиях изобретательность мира природы можно лицезреть во всей её красе. В подавляющем количестве случаев природа кажется умнее любого учёного, и изобретает способы выживания, которые могут послужить источником вдохновения для желания человека покорить любые суровые условия. Ниже представлено десять примеров поразительных адаптаций животных к экстремальным температурам и другим неблагоприятным условиям:

1. Арктическая рыба

Рыбы являются пойкилотермными организмами, или проще говоря, холоднокровными животными, а это означает, что чем ниже температура окружающего их пространства, тем труднее для них сохранять свои метаболические функции. Более того, по мере снижения температуры кристаллы льда образуются в клетках их организма и, таким образом, животное может получить непоправимый ущерб, который в конечном итоге приведёт к его смерти. Однако, несмотря на то, что арктические рыбы не обладают роскошью выработки своего собственного тепла, как тела тюленей и других морских млекопитающих, которые живут в той же ледяной воде, они, по-видимому, процветают, и то, каким образом им это удается, озадачивало учёных в течение длительного времени.

Объяснение было найдено в последние годы, когда был обнаружен антифризный белок, который предотвращает образование кристаллов льда в их крови. Тем не менее, как именно этот протеин работает, было обнаружено лишь три года назад в ходе исследования, проведенного компанией «Volkswagen» (да-да, производителем автомобилей). Белок предотвращает образование льда в окружающих его молекулах, и таким образом позволяет клеткам продолжать свой жизненный цикл. Это явление достигается за счёт того, что белок замедляет молекулы воды, которые обычно находятся в состоянии непрерывных движений, похожих на танцевальные. Это препятствует формированию и разрыву связей, которые необходимы для образования льда. Аналогичный белок был найден у нескольких видов жуков, которые живут на больших высотах или в непосредственной близости к Арктическому кругу.

2. Замерзание для выживания

Арктические рыбы избегают замерзания, но другие животные эволюционировали таким образом, чтобы полностью замерзать, чтобы выжить в холодное время года. Как бы парадоксально это ни звучало, но несколько видов лягушек и черепах практически полностью замерзают и проводят в таком состоянии всю зиму. Любопытно то, что они замерзают вплоть до твёрдого состояния и если бросить такую замороженную, но живую лягушку в окно – оно моментально разобьётся, как от удара куском льда. Затем лягушки чудесным образом оттаивают назад к живому состоянию во время весны. Этот выдающийся способ выживания зимой объясняется тем фактом, что мочевина и глюкоза (которая образуется от преобразования гликогена в печени, которое происходит перед замораживанием) ограничивают количество льда и уменьшают осмотическую усадку клеток, что в противном случае могло бы привести к смерти животного. Другими словами, сахар позволяет лягушки выжить. Однако, у их устойчивости есть свой лимит: хотя они выглядят полностью твёрдыми в замороженном состоянии, животные могут не выжить, если замёрзнет более 65 процентов воды в их теле.

3. Химическое тепло

Мы всё ещё находимся в мире хладнокровных животных. Большинство из нас узнали на уроках физики, что чем меньше объект, тем ему труднее сохранять тепло. Более того, мы знаем, что холоднокровные животные, как правило, довольно вялые и способны только на короткие всплески энергии. Однако насекомые, несмотря на то, что являются пойкилотермными существами, очень активны и достигают они своей энергичности, генерируя тепло тела с помощью химических и механических средств, как правило, путём быстрых и постоянных мышечных движений. Мы можем провести параллель между насекомыми и согреванием дизельного двигателя зимой, перед его запуском. Они делают это не только для выработки энергии, необходимой для поддерживания полёта, но и для защиты от холода зимой, например, пчёлы собираются в кучу и дрожат, чтобы не замёрзнуть.

4. Инцистирование

Простейшие, бактерии и споры, а также некоторые нематоды, используют инцистирование (которое представляет собой вхождение в состояние анабиоза, и отделение от внешнего мира при помощи твёрдой клеточной стенки), чтобы выдержать неблагоприятные условия в течение длительных периодов времени. Очень длительных периодов времени.

Фактически, инцистирование именно поэтому и является одним из самых выдающихся достижений мира природы: учёным удалось вернуть к жизни бактерии и споры, возраст которых достигал миллионы лет - самой старой из которых было примерно 250 миллионов лет (да, она была старше динозавров). Инцистирование вполне может быть единственным способом, при помощи которого Парк Юрского периода может стать реальностью. С другой стороны, представьте себе, что произойдёт, если учёные оживят вирус, от которого у человеческого организма нет защиты...

5. Природные радиаторы

Поддержание прохлады является проблемой в тропических районах, особенно если речь идёт о крупных или более энергичных животных. Природные радиаторы представляют собой эффективный способ снижения температуры тела: например, уши слонов и кроликов полны кровеносных сосудов, и помогают животным охладить свое тело в жару. У кроликов, проживающих в арктических районах уши намного меньше, как и у шерстистых мамонтов, природа сделала их уши маленькими, чтобы защитить их от холода. Радиаторы также встречались и в доисторическом мире, у таких животных как диметродоны, которые жили в пермский период или, по мнению некоторых учёных, у динозавров, принадлежащих к семейству стегозавров, пластины которых были насыщены сосудами для облегчения теплообмена.

6. Мегатермия

Слишком большой размер может быть недостатком для существ, живущих в тропических районах, так как им постоянно необходимо снижать температуру тела. Однако в холодных водах, большие холоднокровные существа могут процветать и быть достаточно энергичными. Предпосылкой для этого является размер: мегатермия является способностью генерировать тепло за счёт массы тела, это явление встречается у кожистых морских черепах (самых больших черепах в мире), либо у крупных акул, таких как большая белая акула или акула мако. Это увеличение температуры тела позволяет этим существам быть довольно энергичными в холодных водах – более того, морские кожистые черепахи являются самыми быстрыми рептилиями на Земле, способными развить скорость до 32 километров час за короткий рывок.

7. Изменение свойств крови

Для того чтобы выжить в экстремальных условиях, некоторые животные выработали различные виды состава крови: например, кашалот и горный гусь Азии. Оба эти вида обладают странной способностью хранить намного больше кислорода в клетках крови, чем другие животные. Однако нуждаются они в этом по разным причинам: кашалоту приходится задерживать своё дыхание в течение длительного времени в связи с тем, что он погружается на большую глубину в поисках пищи. Горному гусю необходимо поддерживать энергичный полёт над гималайским горным хребтом, а на тех высотах, на которых он летит, в воздухе содержится очень мало кислорода.

8. Дыхательная адаптация

В тропических и экваториальных районах смена времен года может привести к катастрофе для многих животных. Сезон дождей может означать частые наводнения, в которых многие наземные животные теряют жизни, в то время как сезон засухи означает отсутствие воды, что, естественно, плохо для всех. Среди животных, для обеспечения выживания которых природа пошла на многое, находятся рыбы, которые дышат воздухом. Многие из нас слышали о двоякодышащей рыбе, относящейся к надотряду двоякодышащих, которая создаёт слизистый мешок, чтобы защитить себя от засухи, но некоторые виды сомов и угрей не только дышат воздухом, но и способны путешествовать по земле между водоёмами. Эти рыбы способны получать кислород из воздуха не через лёгкие или жабры, но за счет использования специальных областей своих кишечников.

9. Жизнь рядом гидротермальными жерлами

С момента их открытия, гидротермальные жерла опровергли многие теории, которые учёные выдвигали относительно глубоководной морской жизни. Температура воды, окружающей эти жерла превышает температуру кипения, но само давление воды на этих глубинах предотвращает любое появление пузырьков. Из гидротермальных жерл постоянно выбрасывается сероводород, являющийся высокотоксичным веществом для большинства форм жизни. Однако эти адские жерла часто окружены колониями различных природных организмов, большинство из которых, очевидно, процветает в токсичном, лишённом солнца мире. Эти существа сумели справиться с нехваткой солнечного света (который, как мы знаем, является важной частью для большинства форм жизни, так как он запускает синтез витамина D) и с невероятно высокими температурами. Исходя из того, что многие глубоководные существа, обитающие вокруг жерл, являются довольно примитивными с эволюционной точки зрения, учёные в настоящее время пытаются выяснить, были ли эти жерла реальными условиями зарождения жизни, которая впервые появилась примерно 3,5 миллиарда лет назад.

10. Отважная колонизация

Стоит отметить, что этот пункт нашего списка до сих пор не имеет досконального научного объяснения: один вид попугаев, эндемичных Никарагуа, мексиканская аратинга (Aratinga holochlora) гнездится в кратере вулкана Масая (Masaya volcano). Труднообъяснимая часть заключается в том, что кратер постоянно выпускает сернистые газы, которые являются довольно-таки смертоносными. Как эти попугаи могут гнездиться в среде, которая может с лёгкостью убить людей и других животных в течение нескольких минут, всё ещё остаётся загадкой для учёных, и это доказывает то, что для матушки-природы, в её решимости покорять пространства, не страшны никакие преграды. Тогда как у фауны, обитающей вблизи глубоководных морских жерл, были миллионы лет эволюции для приспособления к жизни в таких условиях, зелёные попугаи кратера вулкана Масая начали вести этот образ жизни совсем недавно с точки зрения эволюции. Изучая такие отважные виды, человек может достичь лучшего понимания того, как работает чудо вселенной – эволюция, так же, как Чарльз Дарвин наблюдал за зябликами из Галапагосских островов в ходе своего путешествия на борту «Beagle»

Любой организм на протяжении жизни постоянно вовлечен в ту или иную форму борьбы за существование. И какую бы форму она ни принимала, из особей вида, как правило, сохраняют жизнь и оставляют потомство более сильные, а погибают более слабые, менее приспособленные. Это означает, что в природе борьба за существование приводит к естественному отбору или выживанию более приспособленных

Анкетирование

Мною было проведено анкетирование, в анкетировании приняло участие 21 человек: учащиеся 9, 10 и 11 классов. Из всей анкеты были выбраны несколько контрольных вопросов, на основе которых было составлено мнение учащихся об эволюции человека и природы. Данные переведены в проценты.

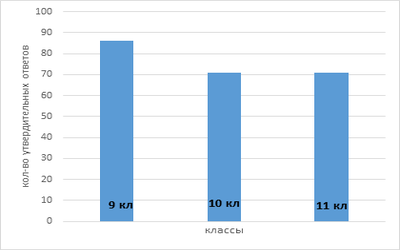

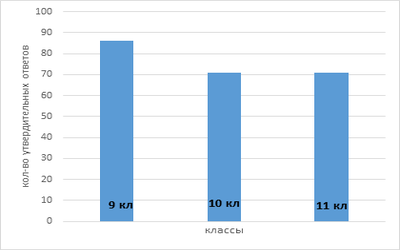

Рис. 1 «Знаете ли вы, что такое эволюция?»

На данном рисунке видно, что из опрошенных учащихся 9 и 10 классов все знают, что такое эволюция и приводили примеры определений, и только часть учащихся 11 класса не все ответили на данный вопрос. Из этого можно сделать вывод о том, что с большинством опрошенных можно рассуждать на тему эволюции.

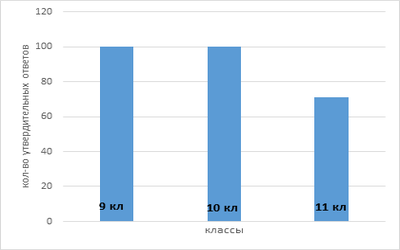

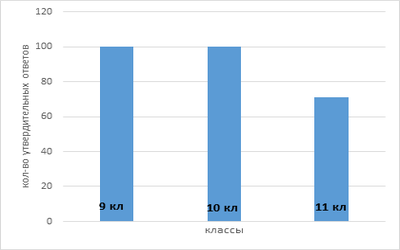

Рис. 2 «Знаете ли вы, что такое естественный отбор?»

На рисунке 2 изображен график, в котором отражаются знания учащихся об естественном отборе. К сожалению, как выяснилось, только малая часть учащихся 10 и 11 классов знают, что такое естественный отбор и могут применять данные знания на практике. Учащиеся 9 класса ответили на данный вопрос в полной мере и активно применяют знания на практике в рассуждениях об эволюции органического мира.

Рис. 3 «Является ли человек, на ваш взгляд, частью живой природы?»

Мнение учащихся 9 – 11 классов о том, что является ли человек частью живой природы, разделилось: большинство учащихся согласны с тем, что человек часть живого мира.

Рис. 4 «Подвержен ли человек, на ваш взгляд, естественному отбору?»

На рисунке 4 видно, что учащиеся 11 класса полностью не согласны с мнением о том, что человек подвержен естественному отбору. С данным мнением согласны большинство учащихся 9 и 10 классов. К сожалению, формы естественного отбора были не указаны.

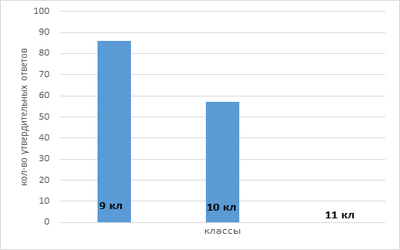

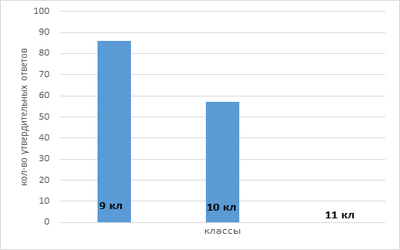

Рис. 5 «Подвержен ли человек такому эволюционному фактору, как борьба за существование (внутривидовая, межвидовая и борьба с неблагоприятными условиями среды)?»

Мнение о том, что подвержен ли человек разным формам борьбы за существование в 9 и 10 классах единогласно. Мнение разделилось только в 11 классе, часть учащихся не согласны с данным мнением.

Исходя из анализа пяти контрольных вопросов, можно сделать следующий вывод: с учащимися 9 класса можно вести беседы и дискуссии на тему эволюции человека и природы. Для учащихся 10 и 11 классов необходимо разъяснительные беседы на тему эволюции и просвещать их в этом направлении, так как данный вопрос остро стоит в современном мире.

Заключение

Таким образом, вид состоит из популяций. Каждая популяция занимает определенную территорию (часть ареала вида). В течение многих поколений, за продолжительное время популяция успевает накопить те аллели, которые обеспечивают высокую приспособленность особей к условиям данной местности. Так как из-за разницы условий естественному отбору подвергаются различные комплексы генов (аллелей), популяции одного вида генетически неоднородны. Они отличаются друг от друга частотой встречаемости тех или иных аллелей.

По этой причине в разных популяциях одного вида один и тот же признак может проявляться по-разному. Например, северные популяции млекопитающих обладают более густым мехом, а южные чаще темно-окрашенные. В зонах ареала, где граничат разные популяции одного вида, встречаются как особи контактирующих популяций, так и гибриды. Таким образом, осуществляется обмен генами между популяциями, и реализуются связи, обеспечивающие генетическое единство вида.

Обмен генами между популяциями способствует большей изменчивости организмов, что обеспечивает более высокую приспособленность вида в целом к условиям обитания. Иногда изолированная популяция в силу различных случайных причин (наводнение, пожар, массовое заболевание) и недостаточной численности может полностью погибнуть.

Подводя итог, можно сказать:

1. Каждая популяция эволюционирует независимо от других популяций того же вида, обладает собственной эволюционной судьбой.

2. Организмам как в прирученном, так и в диком состоянии свойственна наследственная изменчивость. Стимулом для возникновения изменчивости организмов служат изменения внешней среды, но характер изменчивости определяется спецификой самого организма, а не направлением изменений внешних условий.

3. В центре внимания эволюционной теории должны находиться не отдельные организмы, а биологические виды и внутривидовые группировки.

4. Все виды организмов в природе вынуждены вести жестокую борьбу за свое существование. По Дарвину, важнейшей является именно внутривидовая борьба.

5. Неизбежным результатом наследственной изменчивости организмов и борьбы за существование является естественный отбор - преимущественное выживание и обеспечение потомством лучше приспособленных особей. Хуже приспособленные организмы (и целые виды) вымирают, не оставляя потомства.

6. Следствиями борьбы за существование является: развитие приспособлений видов к условиям их существования, дивергенция и прогрессивная эволюция.

Список литературы

Гиляров А.М. Популяционная экология. – М., 2000.

Киселев В.Н. Основы экологии.- Минск, 2000.

Коробкин В.И. Экология. – Ростов н/Д., 2003.

Передельский Л.В., Коробкин В.И. Экология в вопросах и ответах. – Ростов н/Д., 2002.

Фарб П. Популяционная экология. – М., 1999.

Шамилева И.А. Экология. Учебное пособие для вузов. - М.,2004.

Шилов И.А. Экология. – М., 2000.

14

МБОУ «СОШ№5» г. Грозный

МБОУ «СОШ№5» г. Грозный

Покровительственная окраска характерна не только для самих особей, но также и для их яиц или гнездовий.

Покровительственная окраска характерна не только для самих особей, но также и для их яиц или гнездовий. етвертая группа – это мимикрия, т. е. достижение сходства с каким-то опасным для хищника видом.

етвертая группа – это мимикрия, т. е. достижение сходства с каким-то опасным для хищника видом.