Исследовательская работа по историческому краеведению

Атландеров Андрей Михайлович – китайский народный доброволец.

Автор: Тарасов Иван, ученик 10 класса

МКОУ Заречная СОШ

Заволжского района,

Ивановской области.

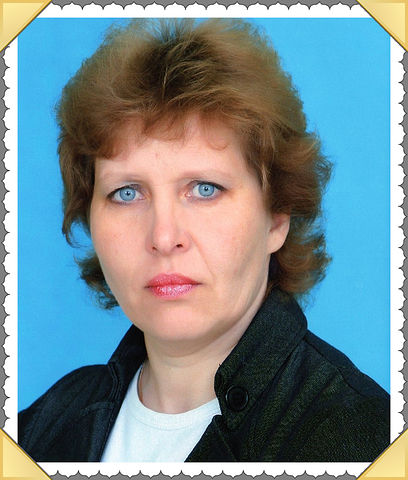

Руководитель: Туркина Г.Г. учитель

истории и обществознания

МКОУ Заречная СОШ

Заволжского района,

Ивановской области.

ВВЕДЕНИЕ.

В 2018 году исполнилось 65 лет со дня окончания Корейского конфликта, продолжавшегося с 1950 по 1953 год. Официально противоборствующими сторонами этого конфликта были Северная и Южная Корея, то есть формально – это была гражданская война. Но в действительности всё было гораздо сложнее. Интересы Южной Кореи в этом конфликте отстаивали американские военные под флагом Организации Объединенных Наций. Китайская Народная Республика (КНР) выступила на стороне Северной Кореи, отправив туда своих добровольцев. Казалось бы, какое отношение это имеет к истории России и краеведению в частности? Дело в том, что под видом китайских народных добровольцев на стороне Северной Кореи воевали и советские военнослужащие, в числе которых находился и наш односельчанин Атландеров Андрей Михайлович. (Приложение 1)

С тех пор прошло 65 лет, многих ветеранов, бывших китайских добровольцев уже нет в живых, некоторые уже в очень преклонном возрасте. Но, несмотря на это, героический подвиг китайских добровольцев бережно хранят новые поколения — и в Китае, и в Корее, но не в России.

Долгое время советские ветераны Корейской войны не могли даже своим близким рассказать о том, где проходила их служба и какими опасностями она сопровождалась. Величайшей несправедливостью по отношению к их героическому подвигу являлось замалчивание участия Советского Союза в Корейской войне, отсутствие мемориалов и музеев, посвященных героям войны. Потом, в 80-е годы, когда изменился характер международных отношений, и участие Советского Союза в Корейской войне перестало быть тайной, её участников приравняли к ветеранам Великой Отечественной войны, предоставив все положенные им льготы. В 1995 году появился федеральный закон «О ветеранах»1, и секретность была снята полностью.

А в 2010 году Президент России Дмитрий Медведев подписал закон об установлении в России новой памятной даты 15 февраля — «Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества»2. А первыми воинами-интернационалистами стали как раз те, кто принял участие в Корейском конфликте.

По той причине, что 30 лет тема Корейской войны оставалась в нашей стране запретной, достоверных источников по этой проблеме крайне мало. Из того, что написано и опубликовано в России, в большинстве своем, это серьезные научные труды по геополитике или военной историографии. Рассказы о войне «из кабины самолета» опубликовали герои Корейской войны, летчики Крамаренко и Пепеляев. Воспоминания ветеранов Корейской войны из наземных служб практически отсутствуют, если не считать отдельных газетных и журнальных публикаций. Первым из ветеранов наземных частей решился написать самостоятельную книгу полковник Я.В. Канов, которому молодым лейтенантом пришлось выполнять свой воинский долг в Корее в составе радиолокационного взвода. Книга называется «Долина смерти»3. Его воспоминания помогли уточнить некоторые детали, забытые Андреем Михайловичем. Тем не менее, я считаю, что для восстановления исторической правды важны воспоминания всех участников этих событий, в том числе и воспоминания Андрея Михайловича Атландерова, которыми он может с нами поделиться.

Цель нашей исследовательской работы:

Изучение отдельных эпизодов Корейской войны с участием Атландерова Андрея Михайловича и последствия службы в Корее.

Объект исследования:

Участие советских вооруженных сил в Корейской войне 1950-1953 годов.

Предмет исследования:

Судьба Атландерова Андрея Михайловича и влияние на неё Корейской войны.

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ АНДРЕЯ МИХАЙЛОВИЧА АТЛАНДЕРОВА.

Атландеров Андрей Михайлович родился 13 октября 1928 года в Татарской АССР в селе Новошешминск, в 200 км от Казани. (приложение 3, 4) Отец – Атландеров Михаил Иванович работал в Дорстрое, занимался ремонтом дорог и мостов. Мама Андрея Михайловича работала в колхозе конюхом на конюшне. Зарплату в колхозе тогда деньгами не платили, так что заработок приносил только труд отца, но этого было мало. Как и у всех колхозников у Атландеровых было большое хозяйство. Они держали корову, овец, кур, а также обрабатывали участок в 25 соток. Правда, приусадебное хозяйство было обложено натуральным налогом. Колхозники должны были сдавать государству молоко, мясо, яйца. Для сдачи государству на участке выращивали также техническую коноплю.

С началом войны семью Атландеровых ждали большие испытания. Отца взяли на фронт, а 12-летний Андрей остался за старшего мужчину в семье. В 1941 году он пошёл в 4 класс, но доучился только до середины зимы. Ему приходилось много помогать матери на конюшне, и он бросил школу.

Потом подросшего Андрея взяли в ФЗО в Казань, где он обучился ремеслу плотника. По окончании ФЗО Андрей попал на завод синтетического каучука. Проработав там около 4 лет, Андрей Михайлович вернулся обратно в село. Сейчас он понимает, что поступил неосмотрительно, ведь заработков в селе по-прежнему не было. Вернувшись в Новошешминск, Андрей три месяца не работал, а потом ему предложили устроиться на пожарную станцию, но с одним условием. Дело в том, что Андрей приглянулся одной из сельских девушек, а её отец был достаточно влиятельным человеком – контролировал сдачу продуктов государству. Так что место на пожарной станции было предложено в обмен на обещание Андрея встречаться с его дочерью, дружить с ней и в будущем жениться. Андрей согласился и, приглядевшись к девушке по имени Клавдия, счёл, что она станет для него хорошей женой, хозяйкой. Так Андрей Михайлович женился и прожил со своей женой Клавдией Васильевной долгую жизнь.4 (Приложение №5)

ПРИЗЫВ В РЯДЫ СОВЕТСКОЙ АРМИИ

В 1949 году Андрей Михайлович был призван на службу в армию. Пока ехали до Казани, сопровождающий призывников, посоветовал Андрею Михайловичу немного задержаться, чтоб попасть в ту партию отправляющихся, которую должны направить в хорошее место. Но служба в «хорошем месте» превратилась для него в долгую службу в самой «горячей точке» планеты того времени. (Приложение №6)

Сначала Андрея Михайловича отправили в столицу Бурят-Монгольской АО город Улан-Удэ. Первые два месяца молодые бойцы проходили начальную военную подготовку. Затем из них был сформирован радиотехнический взвод под командованием лейтенанта Синицкого. Началось специализированное обучение работе на радиолокационной станции орудийной наводки. Так Андрей Михайлович стал оператором радиолокационных станций СОН 2-Б (английской) и СОН 3-К. Его боевая задача заключалась в том, чтобы следить за экраном, на который передавался сигнал с радара, обнаруживавшего появление вражеских самолётов на расстоянии до 100 километров. Когда сигнал появлялся на экране, оператор должен был определять высоту, дальность и координаты положения самолёта. Полученные данные передавались зенитчикам, которые в соответствии с ними наводили свои орудия и поражали цель противника. Так что, от Андрея Михайловича во многом зависело, будет ли поражена цель, или вражеский самолёт прорвётся к нашим позициям. Но пока это была только учёба.

После обучения Андрея Михайловича несколько раз переводили, пока он не оказался на стрельбищах под Иркутском. Здесь Андрей Михайлович участвовал в обучении молодых зенитчиков. Командиром отделения зенитчиков был Леонов, потом его сменил Карелин5.

Однажды утром солдат построили и дали необычное задание: со всей техники, оборудования, нужно было удалить надписи и другие знаки, указывавшие на их советское происхождение. С техники и оборудования их можно было соскоблить, вырезать или выжечь. Солдат разделили на две группы: одни должны были заготавливать дрова для костров, другие собирать брошенные железные предметы. Их раскаливали и выжигали надписи на резиновых покрышках отечественного производства. Но автомобили, надо сказать, были американские, поставлявшиеся в СССР во время Великой Отечественной войны по ленд-лизу – «Студебеккеры».

Андрей Михайлович вспоминает, что у него была ручка красного цвета с надписью «Москва», надпись пришлось соскоблить.

Когда поставленная задача была выполнена, солдат вновь построили и предложили добровольно отправиться в «горячие точки». Добровольцы, среди которых оказался боец Атландеров, сделали 10 шагов вперёд. Из 300 человек в строю осталось человек 30-40. 6

ГОРЯЧАЯ ТОЧКА

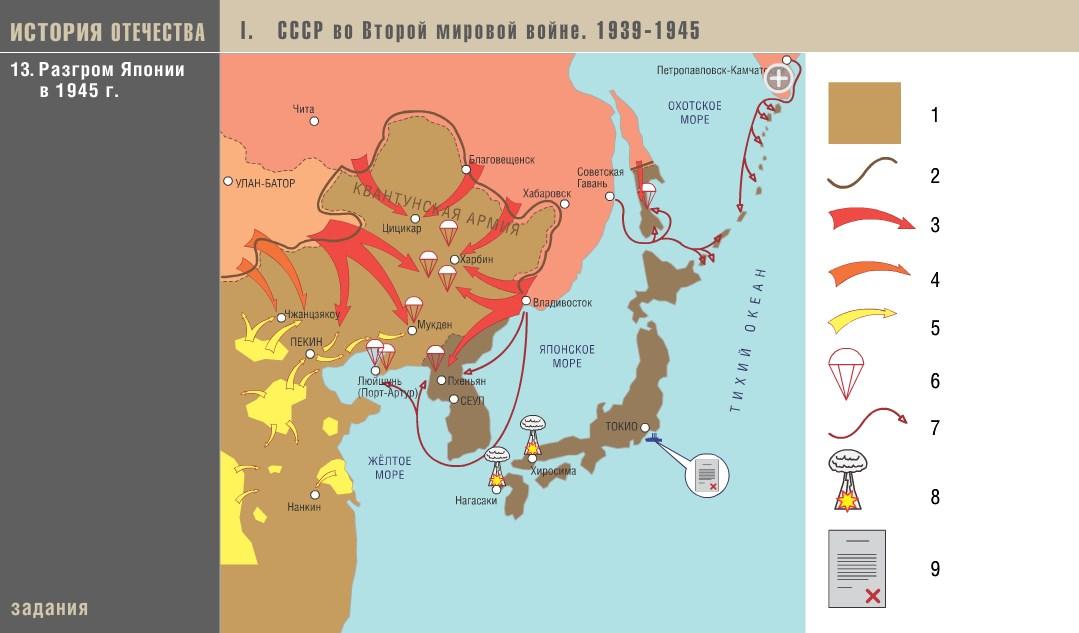

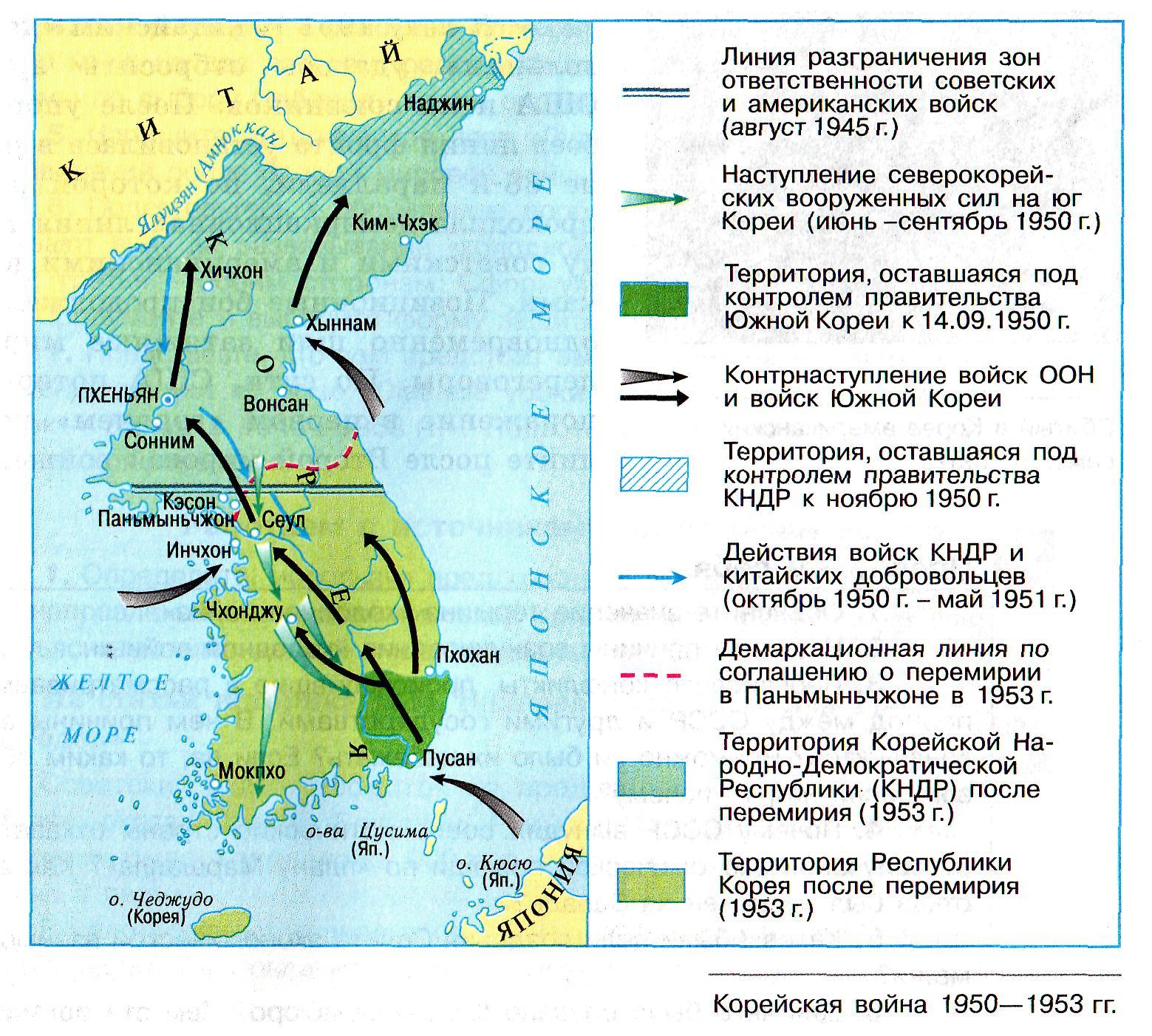

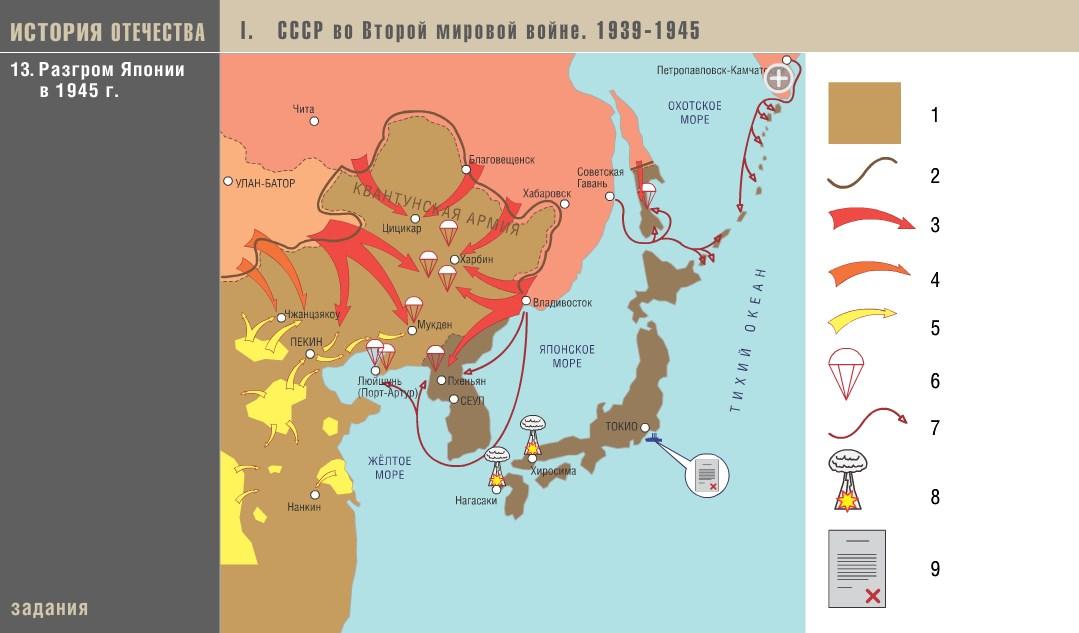

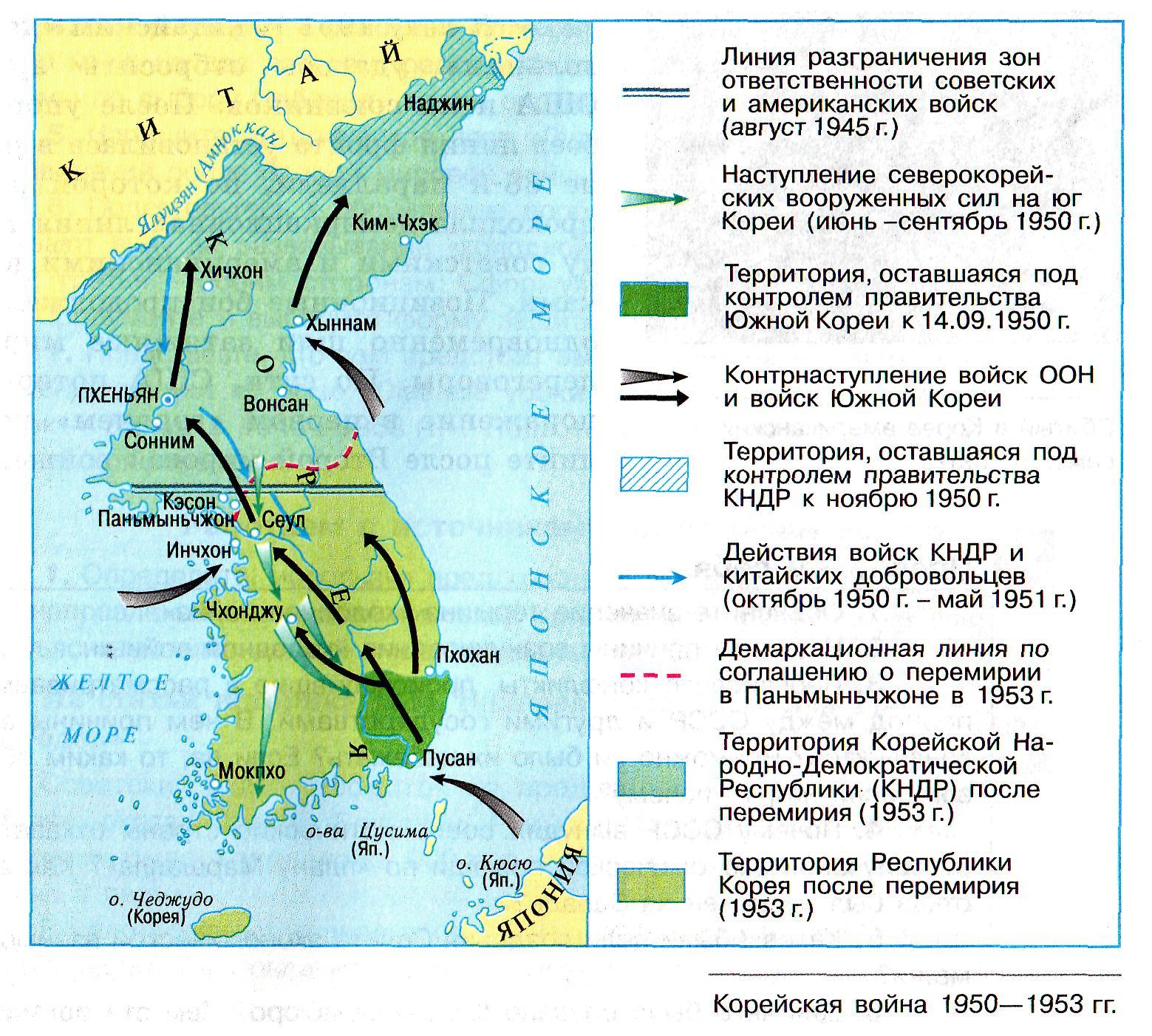

«Горячей точкой планеты» в начале второй половины ХХ являлся Корейский полуостров, где разгорелась кровопролитная война. После образования в 1948 г. двух корейских государств и ухода с полуострова сначала советских, а затем и американских войск возник военный конфликт между Южной Кореей и Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР).

В начавшейся 25 июня 1950 г. войне против КНДР под флагом ООН кроме южнокорейских и американских войск принимали участие соединения, части и подразделения вооруженных сил 15 государств (Австралия, Бельгия, Великобритания, Греция, Турция, Франция и др.).

Правительство Советского Союза в трудное для КНДР время, руководствуясь интересами защиты дружественной страны, направило ей большое количество вооружения, боевой техники и различных материальных средств. Перед войной в КНДР находилось 4293 советских специалиста, в том числе 4020 военнослужащих.

Важнейшую роль в отражении американской агрессии сыграли советские летчики и зенитчики. Они прикрывали наземные войска, стратегические объекты, города Китая и Кореи от массированных налетов американской авиации. Действовать летчикам приходилось в сложных условиях, преодолевая большое напряжение физических и моральных сил, постоянно рискуя жизнью.

Активные боевые действия войск Корейской Народной Армии и китайских народных добровольцев, разносторонняя помощь СССР, а также растущие требования мировой общественности положить конец войне, привели к подписанию в 1953 г. соглашения о прекращении огня.

Всего за войну в Корее, ставшей разрушительной и кровопролитной, советские авиационные и другие соединения, участвовавшие в отражении налетов авиации США, потеряли 335 самолетов и 120 летчиков.

Общие безвозвратные потери наших частей и соединений составили 315 чел., из них офицеров - 168, сержантов и солдат - 147.

Почти все погибшие и умершие советские воины покоятся на чужой земле, которую они мужественно защищали, - на Ляодунском полуострове, в основном в Порт-Артуре рядом с российскими воинами, павшими в русско-японской войне.7

КОМАНДИРОВКА В КИТАЙ

В Китай, а затем и в Корею Андрей Михайлович Атландеров попал в 1951 году. Он рассказывал, что перед отправкой в Китай солдаты грузили железнодорожный состав военной техникой. Сначала грузили зенитные орудия на платформы, потом 85-миллиметровые снаряды в ящиках по четыре штуки. Каждый ящик весил около 75 килограммов. Снарядами загрузили два вагона. Загрузив состав, отправились в путь. Проехали Казахстан, Монголию, прибыли в Китай. Остановились на незнакомой станции. Здесь наших бойцов переодели в форму китайских народных добровольцев, отобрали все документы и фотографии и отправили на автомобилях в сторону Кореи.

К корейской границе двигаться полагалось только ночью, чтобы не обнаруживать себя. Граница между Китаем и Кореей проходит по реке Ялу или Ялуцзян. Мост через реку Ялу длиной около 1200 метров был важным стратегическим объектом. Южнокорейская и американская авиация старалась, во что бы то ни стало, его разрушить и тем самым помешать переброске в Северную Корею китайских войск. Китайская и Северокорейская артиллерия прикрывали этот объект от налётов. (Приложение 7)

Андрей Михайлович рассказал нам о переправе через реку: « К реке, как обычно подъехали ночью, но только собрались въехать на мост, начался шквалистый огонь со стороны противника и налёт авиации. Но удар противника не был безответным. «Наши» зенитчики открыли ответный огонь по самолётам противника. Некоторые были сбиты, получившие незначительные повреждения южнокорейские самолёты старались долететь до находящегося рядом залива Жёлтого моря, где выживших пилотов могли спасти патрулировавшие там катера.

Так под прикрытием зенитной артиллерии началась долгая переправа через мост, завершившаяся только к утру».8 Андрей Михайлович вспоминает, что мост оказался частично разрушен, и переправа между уцелевшими пролётами моста осуществлялась с помощью сооружений, которые разместили на баржах.

Дождавшись на берегу наступления ночи, вновь двинулись в путь к месту постоянной дислокации. Вскоре после прибытия произошёл такой случай: несколько из ушедших на задание солдат вернулись ранеными в ноги и рассказали о нападении на них южнокорейских диверсантов. Они были обезврежены китайскими военными.

На допросе они признались, что у них был приказ взять в плен нескольких советских солдат, чтобы уличить Советский Союз в участии в конфликте на Корейском полуострове. Но этого ни в коем случае нельзя было допустить. Каждый советский боец был вооружен пистолетом и запасом патронов на поясе для защиты себя и своих товарищей. Андрей Михайлович вспоминает, что это вооружение создавало дополнительные неудобства, но был приказ «Живым в плен не сдаваться!» А вот такое напутствие было от органов безопасности: "Если кто-нибудь из вас окажется в плену, Родина откажется и от самого изменника, и от всех его родных и близких".

На всякий случай была заминирована и вся техника. По инструкции предписывалось в случае непредвиденных обстоятельств уничтожать технику и документацию и уходить на север.

Атландеров Андрей Михайлович занимался разведкой авиационных целей противника. Разведка производилась радиолокационными станциями кругового обзора (СКО), станциями орудийной наводки (СОН) и наблюдателями, которые выставлялись на всех командных пунктах и огневых позициях.

Андрей Михайлович служил в Корее оператором РЛС СОН. (Приложение №8) Известно, что радиолокационные станции считаются важнейшими целями, а потому противник старается их уничтожить в первую очередь. Так было и в Корее.

Несмотря на хорошую работу зенитной артиллерии, американским самолётам удавалось прорываться к северокорейским позициям, а также они бомбили гражданские объекты – северокорейские и китайские города и сёла. Кроме несущих разрушения обычных бомб они сбрасывали также бомбы с заражёнными насекомыми, то есть использовали бактериологическое оружие. Андрей Михайлович только после моего вопроса вспомнил такую деталь: китайские дети ходили с двумя банками, связанными верёвкой, наперевес и собирали с земли насекомых. По-видимому, это был один из способов борьбы с последствиями таких бомбардировок.

НА ПУТИ К МИРНОЙ ЖИЗНИ

В 1952 году Андрея Михайловича перевели в Китай, где он прослужил ещё один год. Служба в Китае была куда более лёгкой, прежде всего в бытовом отношении. Во-первых, солдатам здесь платили больше, чем тем, кто служил на Родине. Дома солдаты получали 15 рублей в месяц, а в Китае – 45, правда, были вычеты, оставалось 25 рублей.

Сначала плата была натуральной – продуктами, вещами, даже сигаретами. Андрей Михайлович не курил, а сигареты менял у местного населения на деньги, продукты или нужные вещи. Из продуктов ничего особенного не требовалось, разве что свежие овощи и фрукты, потому что кормили советских солдат очень хорошо. Андрей Михайлович рассказывал, что они старались вынести из столовой то, что не доели, чтоб накормить прибегавших к столовой китайских ребятишек. Хлеб разламывали ещё в столовой, чтоб его хватало на всех детей.

И вот наступило время готовиться к демобилизации. Каждому солдату выдали по большому деревянному чемодану. Андрей Михайлович до сих пор хранит этот чемодан как реликвию. О его китайском происхождении свидетельствуют две наклейки внутри чемодана. (Приложение 9) Андрей Михайлович, хозяйственный мужчина, не мог вернуться из дальних стран с пустыми руками.

Он купил себе полуботинки, костюм, шёлковую рубаху. Жене в подарок два отреза ткани по 3 метра, пять газовых платков, покрывало на стол с изображением львов и покрывало на кровать, и это, наверное, ещё не всё. Оказалось, что сохранилось покрывало на кровать. Андрей Михайлович не только показал нам его, но и подарил нашему школьному краеведческому музею. (Приложение 10) В качестве подарка от КНР Андрей Михайлович привёз красивый бокал для заваривания чая или трав с крышкой. Он и сейчас бережно хранится у Андрея Михайловича на почётном месте. (Приложение 11)

Андрей Михайлович был уволен в запас 20 марта 1953 года. Но возвращение домой нельзя было назвать триумфальным. По-прежнему нужно было сохранять секретность. С подлежащих демобилизации солдат брали подписку о неразглашении военной тайны. «Ни отцу, ни матери, ни брату, ни сестре, ни, тем более, подруге или жене не рассказывайте, где вы служили. Иначе – трибунал и расстрел. Так что, берегите себя и своих близких», - говорил командир. Андрей Михайлович хранил тайну почти 30 лет.9

После демобилизации Андрей Михайлович приехал в новое, незнакомое ему место – Рабочий посёлок Заволжской трикотажной фабрики, куда во время отсутствия мужа переехала Клавдия Васильевна. Она трудилась на трикотажной фабрике. Андрей Михайлович тоже устроился здесь на работу печником. Так и прижились на нашей Заволжской земле Атландеровы. Здесь родились их дети – дочь и сын. И пусть о службе в Корее ему приходилось до недавнего времени молчать, в некоторых жизненных ситуациях его заслуги учитывались. Например, дважды по звонку из военкомата его дети были устроены в садик. Значит, помнили, и, чем могли, помогали.

О военном прошлом Андрея Михайловича говорят его награды. Одна из них, которую Андрей Михайлович получил непосредственно в связи с увольнением в запас, не сохранилась. Кроме неё ветеран награждён медалями к 50-летнему, 60-летнему и 65-летнему юбилею Победы и знаком «Фронтовик». (Приложение 12).

Среди наград выделяется «Медаль Жукова», которой в Российской Федерации награждаются военнослужащие за мужество и отвагу, проявленные в боевых действиях при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации. Медаль была учреждена Указом Президента Российской Федерации 9 мая 1994 года.10

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

В заключение можно сделать следующие выводы:

Поставленная нами цель: изучение отдельных эпизодов Корейской войны с участием Атландерова Андрея Михайловича и последствия службы в Корее, достигнута. В ходе исследовательской работы мы выяснили, что Корейская война была, несомненно, очень острым конфликтом международного характера, в который было втянуто большое количество государств.

Советские военнослужащие, в основном лётчики и зенитчики приняли участие в военных действиях в составе КНА под видом китайских народных добровольцев. Тяготы и лишения, которые они испытали во время войны, сравнимы с теми, что испытывали участники Великой Отечественной войны.

Участие Советских военных в конфликте было засекречено. Это привёло к тому, что события войны стали забываться, а ветераны несправедливо были лишены признания и почёта.

Мы считаем, что не только государство, но и мы, люди, живущие рядом, должны оказывать ветеранам этой забытой войны уважение и признание.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Вторая мировая война на

Дальнем Востоке. https://yandex.ru/images

Приложение 2

Корея в начале 20-го века. https:// yandex.ru/ images

Приложение 1

Ким Ир Сен

Приложение 3

Ли Сын Ман

Приложение 4

Ким Ир Сен

Приложение 3

Мао Цзэ Дун

Приложение 5

Корейский конфликт 1950-1953 г.https://yandex. ru/images Приложение 6

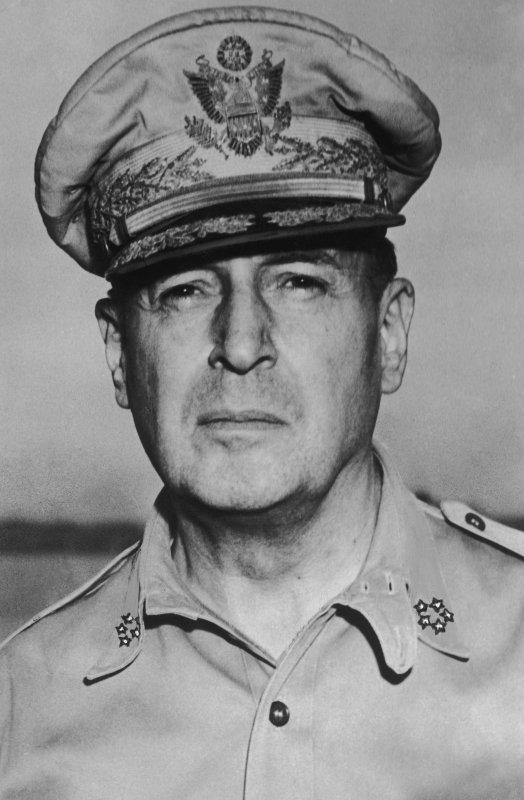

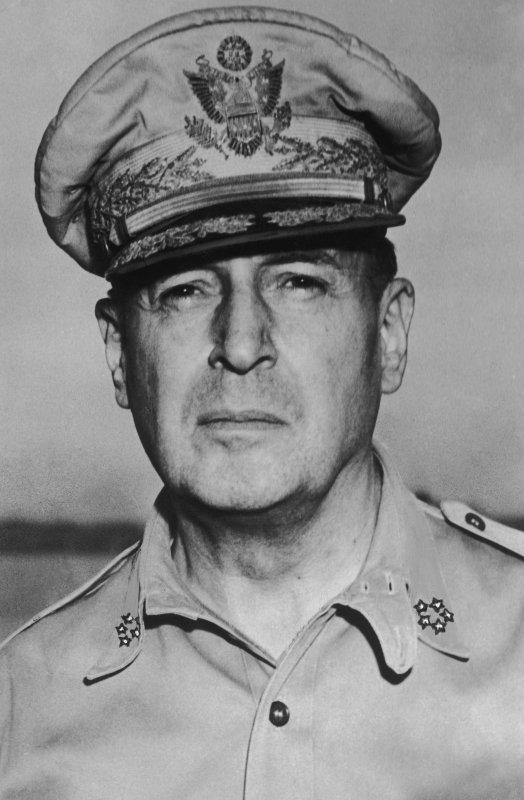

Дуглас Макартур Приложение 7

Фото из школьного музея.

Фото из семейного архива.

А

тландеров Андрей Михайлович

Приложение 8

Переправа через реку Ялу (Ялуцзян)

Приложение 9

Радиолокационная станция СОН.

Приложение 10

Переправа через реку Ялу (Ялуцзян)

Приложение 9

1� Федеральный закон «О ветеранах» № 5 от12 января 1995 года. "Российская газета", №19, 25 .01.1995г..

2

� Федеральный закон Российской Федерации от 29 ноября 2010 г. N 320-ФЗ "О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России"". "Российская Газета" №5353 от 3 декабря 2010 г..

3� Канов Я.В. "Долина смерти". СПб.: Нестор-История, 2011.

4� Воспоминания Атландерова А.М.

5� Воспоминания Атландерова А.М.

6� Воспоминания Атландерова А.М.

7� "Россия и СССР в войнах XX века. Потери вооруженных сил. Статистическое исследование". Под общей редакцией кандидата военных наук, профессора АВН генерал-полковника Г. Ф. Кривошеева. Москва “Олма-Пресс” 2001.

8� Воспоминания Атландерова А.М.

9� Воспоминания Атландерова А.М.

10

� Медаль Жукова.Википедия. http://ru.wikipedia.org/