Исследовательская работа по литературному краеведению

Тема: «Дело жизни Надежды Чертовой».

Выполнил: ученик 8 класса МОАУ города Бузулука

«СОШ №3» Битёв Глеб

Руководитель: Погодина Л.И.,

учитель русского языка и литературы

Бузулук, 2017 год

Содержание.

1.Введение………………………………………………………………………..2

2.Основная часть…………………………………………………………….4-21

2.1.Вступление. Почётное место Н. Чертовой среди писателей Бузулука…4

2.2.Жизненный путь замечательной писательницы………………………..4-5

2.3. М.Горький одобрил повесть молодой писательницы………………10-11

2.4. Неразрывная связь с Бузулуком……………………………………..11-12

2.5. Отражение в произведениях Н. Чертовой своей малой родины…..12-14

2.6. «Сухореченские сёстры» - гимн сельскому учительству……………14-16

2.7. Роль Н.В. Чертовой в восстановлении усадьбы Аксаковых……….16-17

3.Заключение……………………………………………………………………18

4. Выводы……………………………………………………………………….19

5. Список использованной литературы……………………………………20-21

6. Приложения……………………………………………………………….22-27

Введение.

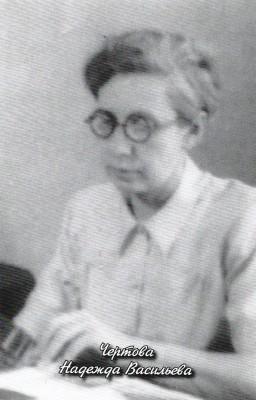

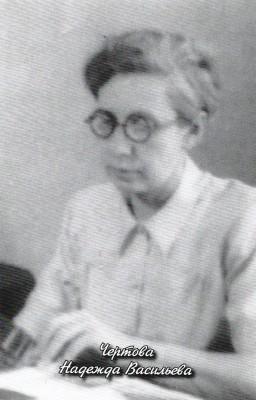

Выбранная нами тема называется «Дело жизни Надежды Чертовой». Хотелось бы обратиться к творческому пути старейшей советской писательницы, Н.В. Чертовой, которая на протяжении всей жизни поддерживала связь с малой родиной, многие произведения посвятила родному краю и землякам.

Цели работы:

1) познакомиться с творческим становлением известной советской писательницы-землячки Надежды Васильевны Чертовой;

2) проанализировать её произведения, в первую очередь роман «Пролегли в степи дороги» и рассказ «Сухореченские сёстры»;

3) привлечь интерес к творчеству Н. В. Чертовой;

4) обозначить вклад писательницы в развитие литературы Бузулука и Оренбуржья.

Задачи исследования:

1)изучить творчество Надежды Васильевны Чертовой в литературных источниках;

2)оформить презентацию с содержанием: фотографии с изображением писательницы, её биографию.

Объект исследования: жизнь Надежды Васильевны Чертовой

Предмет исследования: творчество писательницы, литературные труды, архивные документы.

Практическая значимость: создание презентации, а также альбома, которые можно использовать на уроках литературного краеведения, классных часах.

Этапы исследования:

1. Посещение школьной, городских библиотек, краеведческого музея;

2. Изучение произведений писательницы;

3. Изучить вырезки из местных газет;

4. Консультации известного краеведа И.Г. Коннова.

2.Основная статья.

2.1.Вступление.

Н.В. Чертова – писательница советского времени, неразрывно связанная с Бузулуком.

Среди писателей и поэтов, связанных с Бузулуком, особенно выделяется писательница советского времени – Надежда Васильевна Чертова. С Бузулуком ранняя судьба Надежды Чертовой связана непрерывно, здесь началась её учёба в гимназии, здесь совершилось её знакомство с ещё только зарождающимся в революционной России комсомолом. Будучи человеком с активной жизненной позицией, Надежда Чертова сотрудничала с местной газетой «Под знаменем Ленина», входила в литературное объединение имени Фурманова. Любовь к литературе у будущей писательницы шла ещё от отца, об этом она напишет в своём сборнике записей об отце «В глубине степей»: «Рассказывал отец замечательно, и не только «из Гоголя», но и кое-что из прозы Пушкина, Лескова. Позднее, в гимназии, читая «Вечера на хуторе близ Диканьки», я долго ломала голову: откуда я всё это знаю?»

Сама Надежда Чертова начнёт писать и активно «печататься» в 1930 году, вскоре её произведения будут издаваться многотысячными экземплярами. Она одна из первых напишет о родном крае, о крае бесконечных степей, об Оренбуржье. В её произведениях, кроме природы и точнейшим образом описанных мест нашего края, можно увидеть досконально точное описание жизни городских обывателей и сельских жителей революционной и постреволюционной России.

Делом всей жизни Н.Чертовой стало создание романа «Пролегли в степи дороги». В этом писательница признавалась сама, подчеркивая, что в данном произведении отразились её детские и юношеские впечатления. Дело жизни Надежды Чертовой – это стремление рассказать о родном крае – и в романе, и в повестях, и в воспоминаниях. Это ей удалось блестяще.

На протяжении всей своей жизни Чертова будет поддерживать добрые отношения с бузулукскими краеведами и писателями, редакцией газеты «Под знаменем Ленина», городской библиотекой, краеведческим музеем. Её книги по инициативе самой писательницы будут сразу же поступать в фонд бузулукской библиотеки имени Льва Николаевича Толстого. Это станет данью памяти о городе, где прошли годы отрочества и юности, где произошло становление личности выдающейся советской писательницы. Безусловно, Надежда Васильевна Чертова занимает особое, даже передовое место в рядах писателей-земляков.

2.2.Жизненный путь замечательной писательницы.

Родилась Надежда Чертова в селе Державино, где её отец, земский врач Василий Фёдорович Чертов, сразу же по окончании Казанского университета начал работать. После русско-японской войны 1904-1905 годов Чертовы переезжают в село на Току, в Грачёвку. Ещё до переезда Василий Чертов овдовел, а Надежда осталась без своей матери, Ольги Васильевны. Она скончалась в возрасте 25 лет от сепсиса, так называемого тогда «антонова огня». Здесь, в Грачёвке, проходило детство Надежды Чертовой, которое как нигде лучше описывается в её позднем произведении «В глубине степей». Художница слова вспоминает свой дом в Грачёвке, «больничную усадьбу», село в целом с его улицами и окрестностями. Но главное, она показывает людей и события, которые её окружали. Прежде всего, это отец – земский врач, который «нёс на своих плечах поистине нечеловеческую тяжесть врачевания на просторах огромного района, в глубине степей, в полусотне вёрст от города и железной дороги». Именно отцу и посвящен этот сборник записок. Позже так написала Чертова: «Это долг, первейший и неотложный, - долг перед отцом». С таких слов и начинается повествование. В записках об отце описывается беззаботное, но лишённое материнской любви детство дочери земского врача и её брата Коли Чертова.

В воспоминаниях о грачёвском детстве Чертова пишет: «Сиротство моё дало мне безграничную ребячью вольную волю. Вместе с деревенскими мальчишками и девчонками из крайней к больнице, самой бедной улицы Кривуши, я носилась по полям, лугам, небольшому нашему леску, купалась «до синя» в реке Ток, трижды тонула, убегала от бешеных псов. В любой избе Кривуш находила дружеский приют, непременное угощение и ласку, - свет этот шёл не только от имени отца, но ещё и от народной, свято соблюдаемой доброты к сиротам»

Из записок об отце читатель узнаёт о некоторых моментах жизни писательницы: о дележе лугов; о том, как маленькая Надя подсматривала за работой отца; о том, как она с братом ночью предотвратили грабёж своего дома; о грачёвском пожаре, о том, как из-за нелепого случая отец Надежды полгода содержался в бузулукской тюрьме и был обязан проводить ежедневные приёмы в городской больнице; о трогательной «дружбе» Нади с жеребцом по кличке Золотой и многих других. Кроме того, особое место уделяется людям, писательница раскрывает характер каждого близкого в то время человека. Это Василий и Марья Бахаревы, хозяйка дома Анна Евграфовна, разумеется, её отец и братья. Описываются многие детские впечатления и уже взрослые, осмысленные воспоминания событий, важных для Надежды Васильевны Чертовой. И обо всём этом рассказывается таким простым, но при этом очень красивым, образным языком, приятным и понятным каждому. Вместе с той маленькой Надей мы переживаем и радуемся, ощущаем её настроение. Боимся и за неё, и за её отца-доктора, врачующего людей, над которым вдруг нависает смертельная угроза в виде тифа. Взору читателя открывается семейный раскол, который можно было встретить тогда повсеместно в любом уголке России. Николай, ещё даже не достигший призывного возраста, ушёл из отчего дома к белогвардейцам, а отец Надежды Василий Фёдорович добровольно вступает в ряды Красной армии. Отец, здоровье которого было уже тогда подорвано, был назначен главным врачом Бузулукского красноармейского госпиталя. И с этого момента начинается глава «Прощание», прочитав которую, уже точно никто не останется равнодушным к судьбе писательницы Надежды Чертовой. В главе повествуется о страшных детских мыслях в тот день, о том, как отец прощается с дочерью, о похоронах отца, а дочь, всем своим сердцем любившая отца, потом, на протяжении многих лет, хранит последнее его письмо. Доходит до того, что вшивает его в тетрадку и хранит, как самое дорогое на этом свете, как память о единственном дорогом человеке.

«Лет в пятнадцать, без особых колебаний, я выбрала свой путь, - пришла в первую комсомольскую ячейку нашей деревни, - и много позднее поняла, что на мою долю выпало редкостное счастье близкого, почти родного общения с крестьянами, с их бытом, бесценным языком, их судьбами, свершавшимися на моих глазах. Так вольное детство и тревожная юность наложили глубокий отпечаток на всю мою последующую жизнь литератора и создали неиссякаемый резерв писательского труда», - с этих слов начинается новая страница в жизни Надежды Чертовой, жизни, связанной с комсомолом. После вступления в комсомол Надежда Васильевна Чертова переезжает в Бузулук и начинает здесь свою «революционную работу». Она стала бойцом ЧОН (части особого назначения), и вот как сама об этом вспоминала: «… Мы, вчерашние мальчишки и девчонки, живём в казарме, вооружённые винтовками старого образца, стоим на ночных постах, карауля мост через реку Ток, большую дорогу, «большак», что вела к городу Бузулуку, бывший дом кабатчика, где помещался райком партии. Мы – чоновцы. Враг наш - бандиты и бродячие дезертиры».

В Бузулуке в 1919 году Чертова закончила единую трудовую школу, а в 1921 году была избрана членом бюро бузулукского уездного комитета Российского коммунистического союза молодёжи. Надежда Чертова стала живым свидетелем страшного голода в Поволжье 1921-1922 годов. «Здесь, в Бузулуке, и застиг нас голод 1921 года. Это была почти двухлетняя эпопея беспредельных, нечеловеческих страданий и великого множества смертей. Этой зимой к нам в Бузулук приезжал Михаил Иванович Калинин. Выйдя из вагона, он увидел высокие штабеля обнажённых трупов – их, наверное, приготовили к захоронению – и заплакал», - пишет Н.В. Чертова.

В 1922 в городе произошёл «голодный бунт». И снова мы обращаемся к произведениям писательницы: «Я была уже выборным работником уездного комитета комсомола и кандидатом партии. В городе вспыхнул бунт, якобы голодных, - на самом же деле хлебных спекулянтов, - бунт против нас, коммунистов и комсомольцев, будто бы присвоивших себе муку и продукты. Это была чистая легенда… По собственной неосторожности я, близорукая, «очкастая», попала тем памятным днём в самую гущу бунтовщиков. Меня узнали, издевательски передо мной расступились, и я медленно зашагала по живому коридору. Сколько лет жизни прожила я, совершая эти медленные двадцать шагов, и какой инстинктивной и страшной премудрости успела набраться? Не торопись. Не беги. Не вынимай оружия из кармана. Не оглядывайся. Впереди – дверь в здание уездного комитета партии: успеешь открыть её – спасена, не успеешь…» В тяжёлую зиму 1921 – 1922 годов Чертова написала для курской газеты статью о голоде в Поволжье (Курская губерния шефствовала тогда над голодной Самарской). Это было её первое выступление в печати.

Трагедия последствий гражданской войны, голода, болезней, потерь родных и близких людей, то, что пришлось пережить Надежде Васильевне Чертовой, нашло своё отражение в её книгах. Напряжённая до предела, полная драматизма жизнь тех далёких горячих дней оставила глубокий след: «...В сердце копился огонь, и он не мог не вырваться наружу… вот тогда-то и начала писать». Первая повесть Надежды Чертовой «Чёрный орёл» имеет прямое отношение к её юности.

В 1923 году Надежда Чертова была на комсомольской и партийной работе в Самаре. В самарских архивах она собрала огромное количество информации о голоде 1921 – 1922 годов. В архивных материалах помощи голодающим Самарской губернии Надежде Чертовой попадётся протокол, написанный небрежно, но что-то в нём заденет писательницу. Это приписка, сделанная всё тем же человеком, суть её следующая – «неужели никто не вспомнит о наших страданиях, нашей смерти, о нашей надежде, что на полях снова зашумят хлеба? Ведь жили же мы на свете». «Вот эта приписка, этот крик, когда-то раздавшийся из глубины степей, из белой немоты снегов, сразил меня, повидавшую столь много, с такой силой, словно я получила пулю прямо в сердце. Помню, захлопнув папку, я сказала себе: «Я всё это видела, жила вместе со всеми. Я должна написать обо всём». Эти слова были чуть ли не клятвой. Но не написала. Теперь я твёрдо знаю, что о самом большом, кровоточащем горе написать невозможно», - с болью в сердце пишет Н. В. Чертова.

С августа 1926 года писательница жила в Сибири. Сотрудничала с газетами «Рабочий путь» (Омск) и «Советская Сибирь» (Новосибирск). В 1928-1930 годах работала в журнале «Сибирские огни».

2.3. М.Горький одобрил повесть молодой писательницы.

Первая повесть молодой писательницы «Чёрный орёл», как было сказано выше, имеющая прямое отношение к нашим краям, была одобрена А. М. Горьким. Он принял повесть Чертовой, где главной героиней являлась Авдотья Логунова – деревенская вопленица. Своей рукой он завизировал это произведение для первого номера нового журнала «Колхозник» и на рукописи дописал следующее: «Очень хорошо. Надо, чтобы Авдотья «Нужда» спела отходную старому миру». Москва тридцатых годов нуждалась в молодых талантливых писателях, и Н. В. Чертову Горький попросил остаться в Москве, работать вместе с ним в журнале «Колхозник». Быть рядом с писателем, которого знают во всём мире, чьи произведения так высоко ценил В. И. Ленин, было очень почётно. Было чему обрадоваться. И писательница, ни секунды не раздумывая, осталась в столице.

В очерке «Учитель» Надежда Чертова приводит текст А. М. Горького, где сказаны в её адрес такие слова: «Вы, сердитая женщина, написали очень хорошее письмо; хорош у Вас молодой задор, хороша прямота ума, сердца. (За два последние качества товарищ Жизнь обязательно и жестоко вздует Вас.)…».

С 1934 года, когда Чертову включили в члены союза писателей СССР, она профессиональный писатель, работает в отделе печати Самарского губкома, в газетах и журналах Сибири. Надежда Чертова - ответственный секретарь газеты «Советская Сибирь», далее заведует отделами журналов «Советская женщина», «Дружба народов», работает в издательстве «Советский писатель».

За 65 лет писательского стажа в издательстве «Советский писатель» и в других книгоиздательствах вышло много её книг: «Горькая пена», «Большая земля», «В сибирской дальней стороне», «Саргассово море», «Пролегли в степи дороги», «Деревянные башмаки».

История написания «Деревянных башмаков» довольно интересна. В 70-е годы Н. В. Чертова едет в Бельгию, к русской женщине, которая в Отечественную войну вместе с другими девушками была угнана гитлеровцами в Германию. Писательница узнала, что советские женщины проживают в 13 городах Бельгии, в 1946 году получили советские паспорта и создали свою организацию «Союз советских граждан», поддерживают связь с родиной и делают всё для объединения бельгийского народа с народом советским. Свой значимый вклад в это благородное дело внесла и Надежда Чертова, написав замечательную книгу «Деревянные башмаки». Некоторые произведения нашей писательницы-землячки издавались за границей. Так книга «Девушка в шинели» в Праге переведена на чешский язык и специально была издана для армии. Кроме того, героиня произведения «Клавдия» пришлась по душе французам. Книгу перевели и издали в 1944 году в Париже.

2.4.Неразрывная связь с Бузулуком.

Роман «Большая земля» вышел свет в 1954 году, в него вошли произведения об Утёвке (такое название Надежда Чертова дала родной деревне Грачёвке). В 50-е годы писательница работает над романом «Шумят ливни», действие которого происходит весной и летом 1953 года. В центре произведения люди Утёвского колхоза «Большевик», многие из них перешли из романа «Большая земля». Работая в редакциях московских журналов, писательница не могла

отойти от своей излюбленной темы – жизни простых людей. Алексей Максимович Горький, работавший тогда с молодой Чертовой, понимал это и отправлял её по заданию редакции на малую родину, откуда возвращалась она с избыточным материалом для своих писательских трудов. Ранняя жизнь Надежды Васильевны Чертовой была очень тесно связана с землёй, как в принципе и жизнь любого человека, живущего в деревне или в селе. Полная сил, воодушевлённая успехами села, писательница радела за хозяйство родного края и поэтому в течение ряда лет изучала состояние сельского хозяйства не только в Грачёвском районе, но и в зоне машинотракторной станции (МТС) имени Вильямса Бузулукского района. Наблюдение за деятельностью учеников и последователей академика Вильямса привели автора к идее научно обоснованной системы земледелия для засушливых степей Оренбуржья. Надежда Чертова, человек добрейшей души, была неравнодушна к судьбам людей, в том числе и земляков, и в случае проблемы или беды, оказывала им помощь своим горячим участием. Когда колхозом «Большевик» Грачёвского района правил случайный равнодушный председатель и довёл хозяйство до бедственного состояния, Надежда Васильевна Чертова, отложив литературные записи, написала письмо в ЦК КПСС. В эпоху сталинского режима весьма рискованное предприятие. Только безупречная репутация писательницы спасла её от беды. Будучи в солидном возрасте, опытная писательница не забывала местных литераторов, интересовалась произведениями молодых бузулучан, системой литературных занятий, просила присылать газетные страницы с материалами местных авторов. Давала советы и делала очень ценные предложения. Постоянно переписывалась с краеведом П.С. Филатовым и с поэтом В.А. Арефьевым. Она, соратница и современница выдающихся личностей Советского государства, хорошо помнила имена тех, кто связан с историей нашего края. В 1988 году Н. Чертова собиралась подготовить материал о приезде в Бузулук Ф. Нансена для бузулукского краеведческого музея, а так же для газеты «Под знаменем Ленина».

2.5. Отражение в произведениях Н.В. Чертовой малой родины.

Большую часть своей жизни Надежда Васильевна Чертова жила и работала в Москве. Несмотря на это обстоятельство, в её творчестве огромную роль играл родной край и малая родина, которая нашла своё отражение в некоторых произведениях писательницы. Главным образом это роман «Пролегли в степи дороги», рассказывающий о жизни в селе Утёвка, записки об отце «В глубине степей» и рассказ «Сухореченские сёстры», история которого заслуживает отдельного внимания. Надежда Чертова описывает природу Оренбуржья красочно и точно, так как она могла её запомнить в годы своего детства и молодости, которые прошли в наших краях. Дом Чертовых в Грачёвке окнами выходил в широкую, раздольную степь: «Мы и не заметили, как её просторы, ковыльные волны… прочно вошли в сердце и наполнили нас сладостной неувядаемой любовью к своей малой родине». В этих строках заключено отношение Надежды Чертовой к природе родного края. По её мнению, это та природа с широкой просторной степью, которая окружала её, навевала любовь к родным местам и малой родине. В романе «Пролегли в степи дороги» Чертова опишет лето в Оренбуржье, лето с таким дождём, которого ждали все сельчане в надежде на богатый урожай: «Лето потекло дальше, знойное, в грозах. Над скошенными лугами неистово звенели комары, воробьи камнем падали на дорогу и купались в пыли, от жажды раскрывая клювы. Грозы поднимались неожиданные и бурные. С запада, из мокрого угла, выползала черная туча, она низко плыла над степью, клубясь и разрастаясь, и, наконец, низвергался, в сиянии фиолетовых молний, прямой, крупный дождь».

Но малая родина для Надежды Чертовой – это не только природа; это, прежде всего, люди её детства и молодости. И понятно желание писателя сохранить их имена, фамилии. Надежда Васильевна Чертова оставила своим землякам в книгах и прозвища. И хотя в книгах не Грачёвка, а Утёвка, каждый из них прочитал свою фамилию, считал вправе потребовать точной своей биографии. А так как её не было, обижался и говорил: «Нет правды в книге». В творчестве Чертовой оренбургский материал занимает значительное место. Как говорила сама писательница, «родина была для неё неисчерпаемым источником материала для творчества». Вот этот «материал жизни» и дал автору основу для её главной книги – романа «Пролегли в степи дороги», произведения явно автобиографического, особенно дорогого для жителей Грачевки.

2.6. «Сухореченские сёстры» - гимн сельскому учительству.

Аспект этой темы предложен в повести «Сухореченские сестры». Печальная история сестёр Рубцовых берёт своё начало незадолго до начала русско-японской войны. Одна за другой являются Фелицата, Любаня, Наталочка в эту удалённую от города, железной дороги, большого тракта деревню Сухая Речка с тем, чтобы отдать свои знания, здоровье и жар души, юность и страсть учительству – трудному и благородному, но не всегда благодарному делу. Сказанное о средней из сестёр Рубцовых – Любане можно отнести ко всем трём разом. В этом не будет ни ошибки, ни преувеличения: «Через её руки прошла не одна сотня буйных ребят, твёрдо обученных грамоте и четырём правилам арифметики. Работа давала ей спокойствие и сознание того, что она честно крутит неповоротливое колесо жизни». В 1931 году и младшей сестре уже 40 лет. Они убеждены в том, что жизнь ими прожита зря. И совершенно неожиданно слышат слова своего бывшего ученика Тихона, инструктора обкома партии: «А если собрать всех, всех ваших учеников, подумайте, какая огромная семья. Нет, Фелицата Степановна, такой труд надо самым счастливым почитать. Вы замечательную жизнь прожили». История сухореченских сестёр грустная и трагическая, писательница не щадит своих героинь, ни жизни, в которую они погружены. Книга про сухореченских сестёр в первые же годы издавалась тиражом в 200 тысяч экземпляров. В большой статье, посвящённой «Сухореченским сёстрам», которую выпустил «Южный Урал», говорилось: «Надежда Чертова рассказала о труде и жизни учительниц давно минувшего. Но в этой истории немало актуального, вполне современного содержания. Главное в ней – то уважение к труду учителя и его личности, которого подчас не хватает и самим учителям, в особенности молодым». После выхода книги областная библиотека готовила конференцию по этой повести, в которой предложили принять участие Хлебникову Николаю Геннадьевичу, заслуженному учителю школы РСФСР. Тот, чтобы лучше подготовится к ней, поехал в Бузулук, где тогда жили 3 учительницы, в 20-х годах работавшие в Сухоречке. Хлебников встретился с учительницами и убедился в том, что они приняли всё написанное в повести на свой счёт и считают клеветой. Бывшие друзья молодости Надежды Чертовой обвиняли её в том, что Хлебников выступил ходатаем по её «делу». По словам Надежды Васильевны Чертовой, в Бузулуке разыгралась буря в стакане воды по поводу «Сухореченских сестёр». Ей самой пришлось ехать в Бузулук и разъяснить, что в повести прототипами сестёр являются её двоюродные сёстры Ротовы, а местом действия – деревня Оренбургских степей вообще, а не Сухая Речка в её подлинном естестве. Н.В. Чертова разъяснила, что основная идея - «…учительский труд велик и бессмертен, он есть по самому существу своему выращивание живого человеческого сада, сада поколений». Прошли годы и «буря» в Бузулуке стихла. У Надежды Васильевны восстановились добрые отношения с Бузулукским музеем, деятелями культуры. В «Избранном» редакции 1983 года Надежда Чертова поместит несколько произведений мемуарного жанра, в том числе очерк о Л. Сейфуллиной. В очерке автор расскажет, что побудило её к написанию «Сухореченских сестёр», это будет обычное стечение обстоятельств, Лидия Сейфуллина, на даче которой работала Чертова, сама была сельским учителем, а её малая родина – Оренбуржье.

Когда писательница рассказывает о работе трёх сестёр-учительниц, то она, в сущности, утверждает и справедливо утверждает, что самоотверженный труд их на благо народа и их подвижничество, тихое, неброское, но истовое подвижничество рядовых сельских интеллигентов, всё значение работы которых признано было только после Октябрьской революции, и прежде других В. И. Лениным.

Роль Н.В. Чертовой в восстановлении усадьбы Аксаковых.

Вне сомнения, один из самых известных писателей, связанный с Оренбуржьем, - это Сергей Тимофеевич Аксаков. В имении Аксаковых сейчас находится дом- музей, который с охотой посещают экскурсанты не только из области, но и со всей России. Память об Аксакове свято хранят, а имение строго охраняют, как памятник культуры. Но было время, когда усадьба Аксаковых находилась в плачевном состоянии. Возник большой общественный резонанс, и усадьбу пытались восстановить и сохранить, полностью удалось это лишь в 1998 году. А сами действия, направленные на привлечение взглядов общественности и органов власти, начались задолго до этого. Значимую роль в этом деле сыграла и Надежда Васильевна Чертова, она не могла оставаться безучастной к судьбе имения Аксаковых. По просьбе заслуженного учителя Николая Хлебникова Надежда Чертова пишет письмо в «Литературную газету». Вот лишь некоторые отрывки из него: «И в наши дни тысячи "самостийных" экскурсантов, главным образом школьников, идут и едут в село Аксаково - не только из школ, городов и деревень Оренбургской области, но и из соседних областей. Что же видят они на месте столь неповторимо описанного С. Т. Аксаковым "милого Багрова"? Еще тридцать лет тому назад вырублена Грачевая березовая роща. Дом Аксаковых снесен в 1960 году, - здесь поставлено небольшое двухэтажное здание школы. В 1966 году сгорела и не восстановлена водяная мельница на берегу реки Большой Бугуруслан. Запущен и гибнет неогороженный и неохраняемый парк…Живая природа сохранилась в селе Аксакове. Но необходимо наконец восполнить картину и восстановить утраченное в таком именно виде, какой вдохновил писателя на создание его замечательной книги. Вопрос этот - о создании мемориального комплекса в Аксакове - имеет многолетнюю историю и до сего дня не сдвинулся с мертвой точки. Комиссия, посетившая в прошлом году Аксаково, рекомендовала областному экскурсионному бюро не посылать туда туристов, пока территория не будет приведена в порядок в соответствии с решением Оренбургского областного исполкома. На этом дело окончательно замерло, а "туристы" все равно идут и идут в Аксаково. В дело это, очевидно, надо вовлечь нашу центральную прессу в лице желательнее всего - "Литературной газеты"».

В дело включилась и пресса, и органы управления, и многие общественные деятели, например, Николай Хлебников и Владимир Солоухин, который впоследствии доведёт дело до конца и напишет очерк «Аксаковские места». В очерке Солоухин упомянет и Надежду Васильевну Чертову, она, по словам автора, «по состоянию здоровья и возрасту, не могла сама вплотную заняться этим вопросом». Несмотря на возраст и здоровье, она смогла всё же посодействовать, и одна из первых подняла эту тему, через свой живой слог смогла обозначить эту проблему и обратить на неё внимание. Сам Владимир Солоухин, во многом благодаря письму Н.В. Чертовой в «Литературную газету», которое оказалось у него в руках, уже основательно занялся этим вопросом. Сегодня дом-музей С.Т. Аксакова полностью восстановлен.

Заключение.

Почему же данная исследовательская работа была названа «Дело всей жизни Надежды Чертовой»? Ответ на этот больше риторический вопрос есть в введении, но, пожалуй, стоит дать его ещё раз. Уроженка оренбургской земли, чья судьба так тесно связана с нашим районом и городом, в своём творчестве поднимает темы высоконравственные и патриотичные. Её привлекает судьба обычных людей, часто – своих земляков, Н. Чертова пишет о своём крае, о родных ей местах. Вот эти две составляющие и есть дело её жизни, она хотела показать и рассказать о простой крестьянской жизни, нелёгкой судьбе женщины, воспоминаниях и впечатлениях от встреч с выдающимися личностями своего времени. Родному краю место отведено в творчестве самое первое и обязательное, Надежда Чертова не представляет себя без родины и учит этому своего читателя.

Выводы.

Надежда Васильева Чертова – наша землячка, советская писательница, в творчестве которой главную роль играет «оренбургский материал», тот материал, который был собран в нашей области. Н. В. Чертова связана с историей нашего района и города, об этом она рассказывает в своих произведениях. Так же она стала свидетельницей становления советской власти в стране, была современником других именитых советских писателей: М. Горького, Н. Островского, Л. Сейфуллиной. Литературная деятельность Надежды Чертовой отмечена правительственными наградами: орденом «Знак Почёта», медалями, почётными грамотами, благодарностями. Писательница с добрым сердцем, она не могла сидеть сложа руки, оказывала помощь нуждающимся, продолжала она и дело своего «учителя по перу» М. Горького – помогала начинающим литераторам, в том числе бузулукским. Надежда Чертова верила в лучшее будущие для своей Родины, большой и малой, с любовью относилась к своему родному краю. Без сомнения, Надежда Васильевна Чертова заслуживает того, чтобы о ней и о её творчестве помнили её земляки. Проза Надежды Васильевны Чертовой затрагивает события, происходившие в Грачёвке, Сухоречке и Бузулуке, она рассказывает о переломных событиях в жизни нашей страны. Читать её произведения очень интересно, она пишет как мастер высокого класса.

Cписок использованных информационных источников

https://www.livelib.ru/author/334903/top-nadezhda-chertova

https://www.litres.ru/nadezhda-vasilevna-chertova/

http://www.oodb.ru/orenburjie/literaturnaya-karta/name/379-2012-02-20-07-24-59

http://project.orenlib.ru/litmap/index.php?dn=person&id=82&mid=1&to=avtor

http://project.orenlib.ru/litmap/index.php?dn=person&mid=2&to=avtoropen&id=76

http://spisok-literaturi.ru/author/chertova-nadezhda.html

https://www.ozon.ru/context/detail/id/7951867/

http://aldebaran.ru/author/vasilevna_chertova_nadejda/kniga_bolshaya_zemlya/

http://www.e-reading.club/chapter.php/1030721/69/Veselaya_-_Sudba_i_knigi_Artema_Veselogo.html

https://knigogid.ru/authors/116903-nadezhda-vasilevna-chertova/books

http://gorkiy.lit-info.ru/gorkiy/pisma/pismo-891.htm

Произведения Н.В. Чертовой

Чертова, Надежда Васильевна.

Избранное : романы, повести, очерки и рассказы / Н. В. Чертова. - М. : Советский писатель,

1983. - 399 с. : портр.1 л.

Держатели документа:

ГБУК "Областная детская библиотека": Оренбург, ул. Терешковой, 15

Оренбургский край в русской литературе : хрестоматия для 9-11 классов / авт.-сост.

А. Г. Прокофьева ; науч. ред. В. Г. Маранцман. - Оренбург : Оренбургское литературное агентство, 2003 - 320 стр.

Держатели документа:

ГБУК "Областная детская библиотека": Оренбург, ул. Терешковой, 15

ЦГДБ им. А. Гайдара: Оренбург, ул. Кобозева, 46

Периодические издания:

Чертова Н.

Мы идем по следам героев, чтобы мир знал их имена / Н. Чертова // Патриот Оренбуржья. - 2006. - N 43. - С. 2

Держатели документа:

ГБУК "Областная детская библиотека": Оренбург, ул. Терешковой, 15

Документальные источники:

Личный архив поэта В.А. Арефьева.

Личный архив краеведа П.С. Филатова.

Консультирование:

Получена консультация оренбургского краеведа И.Г. Коннова.

Приложения.

Приложение №1. Больница в Грачёвке, где работал отец Н. Чертовой.

Приложение № 2. Улица Кривуша.

Приложения № 3. Река Ток в Грачёвке.

Приложение № 4. На реке.

Приложение № 5. В глубине степей.

Приложение № 6. Просторы Грачёвки.

Приложения № 7,8

Письма Н.В. Чертовой В.А. Арефьеву и П.С. Филатову.

Приложения № 9. Усадьба Аксаковых сегодня.

Приложение № 11. В усадьбе Аксаковых.

Приложение № 12. В доме-музее Аксаковых.

12