МБОУ «Мотызлейская ООШ»

Литература

"ВКУС ПУШКИНА"

Исследовательская работа

Выполнила:ученица 7 класса Фоломкина Оксана(14лет)

Руководитель:учитель русского языка и литературы Ширяева М.В.(1 категория)

с.Мотызлей

2015 год

Содержание

Введение.

Основная часть.

1.Кулинарные книги.

2. Холостяцкое питание.

3. Чета Пушкиных.

4. Воспоминания современников Александра Сергеевича.

5. " Гастрономические сентенции "

6. На страницах произведений Пушкина.

7. Любимые блюда .

8. Рецепты блюд и напитков.

IIIЗаключение.

IVСписок литературы.

Введение

А.С. Пушкин - великий русский поэт. Легенда России.Его имя известно не только в России, но и во всем мире. Произведения поэта переведены на множество иностранных языков. С детских лет мы знаем его как великого сказочника, взрослея как гениального поэта и писателя, и чем больше мы читаем его произведений, тем больше он для нас открывается, не только как литературный гений, но и простой человек со своими привычками и пристрастиями.

В данной работе сквозь призму литературных шедевров А.С. Пушкина и воспоминаний его современников представлено то, что составляет заботу каждого человека - его гастрономические предпочтения, любовь к простой, и в то же время, неповторимо вкусной и разнообразной русской и европейской кухне.

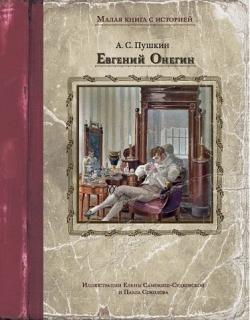

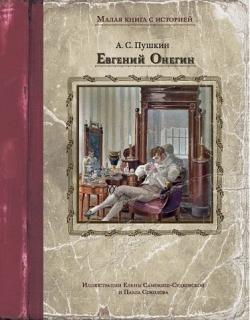

И представлены отрывки из произведений А.С. Пушкина: "Евгений Онегин", "Барышня – крестьянка","Арап Петра Великого",сказки " О попе и о работнике его Балде" и воспоминания современников поэта о блюдах, которые он любил, когда и где он предпочитал, рекомендовал их испробовать. Также имеются старинные рецепты этих блюд. Чем кормили Александра Сергеевича Пушкина в Болдино? В каких модных столичных ресторанах бывал он с друзьями? Готовила ли Пушкину обеды молодая жена Наталья Николаевна? И какие вина поэт предпочитал для вдохновенья?

А.С.Пушкин

Цель работы: на основе произведений Александра Сергеевича Пушкина, а также известных нам ныне фактов из жизни поэта исследовать гастрономические пристрастия поэта, воспитание интереса к изучению творчества А.С.Пушкина.

Задачи исследовательской работы:

-получение общих сведений о роли кулинарии в творчестве А.С.Пушкина;

-опираясь на старинные поваренные книги , рассмотреть, что представляли собой блюда, изображенные А.С.Пушкиным;

-составить кулинарную книгу по произведениям А.С.Пушкина: «Евгений Онегин"," Барышня –крестьянка"," Арап Петра Великого",сказке" О попе и о работнике его Балде" .

Практическая ценность исследовательской работы на сегодняшний день состоит в том, что его материалы могут быть использованы для подготовки к экзамену по литературе , при подготовке к олимпиадам , при поступлении в ВУЗ , а также к выполнению заданий ЕГЭ по русскому языку, связанных с комплексным анализом текста, а также показать многогранность роли еды в произведениях Пушкина.

Основная часть

Кулинарные книги

Поэт был неприхотлив в еде, но в то же время он понимал толк и в том, что, кем и как подано на стол в разные минуты и в разные обстоятельства жизни.

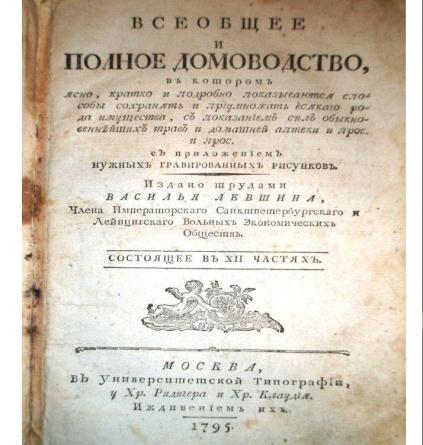

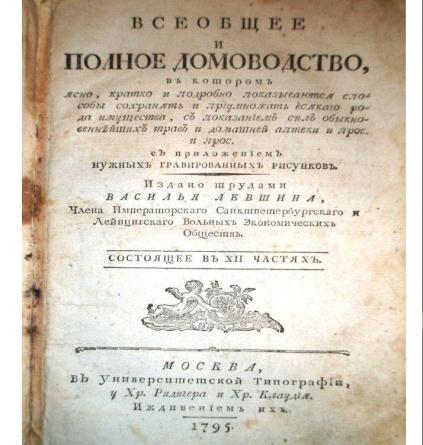

Предки А.С.Пушкина и его семья большое внимание уделяли ритуалу приготовления и приема пищи. Поварами были дворовые, специально обученные этому важному делу. Секреты барской кухни передавались по наследству. Чтобы удивить гостей каким-нибудь диковинным блюдом, его готовили по различным печатным или рукописным книгам. В доме таких книг было несколько. Так, в петровском поместье Ганнибалов в ходу была книга знаменитого советчика русскому человеку Василия Левшина с рассказами о том, как нужно строить дома, баньки, дороги, готовить кушанья и хранить продукты.Например, в VII главе «Евгения Онегина» он упоминает имя Левшина и делает примечание, что это «автор многих сочинений по части хозяйственной». Василий Алексеевич Левшин, вернее, Лёвшин (1746–1826), тульский помещик, написавший или скомпилировавший огромное количество книг, от романов, трагедий и сказок (которым, судя по примечанию, Пушкин значения не придавал) до руководства по устройству мельниц, по садоводству, «Календаря поваренного огорода», «Всеобщего и полного домоводства» и особенно интересного нам ввиду обсуждаемой темы «Словаря поваренного, приспешничьего, кандиторского и дистиллаторского"

Книга В.А.Лёвшина

Дело в том, что в те времена многие господа самых разных рангов с удовольствием сами сочиняли руководства по кулинарии. Не избежал этой моды и двоюродный дед А.С Пушкина – Петр Абрамович Ганнибал. Пушкин не раз бывал у него в гостях и с удовольствием вкушал яства его кухни. Когда родители поэта, покидая Михайловское, увезли с собой в Петербург поваров, обязанности хозяйки и поварихи взяла на себя няня Пушкина – Арина Родионовна.

Холостяцкое питание

Большую часть своей недолгой жизни поэт провёл холостяком и нередко питался, если выражаться современно, в "общепите". Во времена Пушкина трактирные заведения подразделялись на пять родов: гостиницы, ресторации, кофейные дома, трактиры, харчевни. Рестораны и кофейные дома были элитными заведениями, куда вход для простолюдинов был закрыт. Трактиры предназначались главным образом для среднего купечества, а харчевни были ещё демократичнее.

Ресторан 19 века

Судя по всему, Александр Сергеевич посещал самые разные заведения. В его произведениях упоминаются некоторые первоклассные рестораны того времени: французский ресторан Талона на Невском проспекте в Петербурге, греческий ресторан Отона в Одессе, французский "Яр" в Москве на Кузнецком мосту.

Надо сказать, что в начале 19-го века рестораны были местом сбора холостой молодёжи, но при этом обедать в них в дворянской среде считалось прегрешением против хорошего тона, чуть ли не развратом. А уж посещать более дешёвые харчевни и трактиры вообще означало пасть в глазах светского общества.

Однако известно, что Пушкин с Дельвигом и другими своими друзьями иногда ходили, переодевшись в дурные платья, в дешёвые харчевни и кабаки, чтобы понаблюдать тамошние нравы и испытать запрещённые удовольствия.

Чета Пушкиных

Когда Пушкин женился,то еду в доме готовила прислуга.

Но все, кто бывал на обедах у четы Пушкиных, вспоминали, что кормили там вкусно. "Обед составляли щи или зелёный суп с крутыми яйцами, рубленые большие котлеты со шпинатом или щавелём, а на десерт - варенье с белым крыжовником", -писала в своих воспоминаниях А.О. Смирнова-Россет. Родного брата Лёвушку Александр Сергеевич дома как-то угощал вкусной ботвиньей (суп) с осетриной.

Воспоминания современников

В воспоминаниях друзей поэта встречаются высказывания о том, что кухня в доме его родителей была неважной и однообразной. Дельвиг по этому поводу даже написал весьма обидные стихотворные строки:"Друг Пушкин, хочешь ли отведать дурного масла, яиц гнилых? Так приходи со мной обедать сегодня у твоих родных".Говорят, что Пушкин действительно не любил

обедать в доме своих родителей. Стол там якобы был плохой по причине скупости отца и бесхозяйственности матери поэта.

Вообще, по признанию всех знавших Пушкина, в еде он был очень воздержан, обедать любил поздно, часов в 6-7 вечера, а до этого практически ничего не ел. Такую воздержанность объясняли даже его стремлением походить на Байрона, который подобным образом всю жизнь сознательно боролся с наследственной склонностью к полноте. По замечанию П. Анненкова, Пушкин начал есть один картофель в подражание умеренности Байрона.

Дельвиг

"Пушкин любил чай и пил его помногу. Павел Войнович, уходя, спросил нас, что нам прислать из клуба. Мы попросили варенца и моченых яблок. Это были любимые кушанья поэта" (В.А. Нащокина.Рассказы о Пушкине).

Бывшая возлюбленная Пушкина - Анна Керн (ей посвящено знаменитое "Я помню чудное мгновенье)" в своих мемуарах упомянула, что Александр Сергеевич был большой охотник до печёного картофеля. И мать Анны Петровны якобы этой картошкой заманивала поэта к обеду.

Лучший друг Пушкина князь Пётр Вяземский тоже оставил мемуары о вкусах поэта: "Он вовсе не был лакомка. Он даже, думаю, не ценил и не хорошо постигал тайн поваренного искусства; но на иные вещи был... ужасный прожора. Помню, как в дороге съел он почти одним духом двадцать персиков, купленных в Торжке"".Мочёным яблокам тоже доставалось от него изрядно",- свидетельствует Вяземский.

По воспоминаниям современников, очень уважал Александр Сергеевич и блины, особенно "крупитчатые розовые", которые пеклись с добавлением свёклы. Таких блинов, по свидетельству современницы А. Смирновой-Россет, поэт съедал зараз по тридцать штук.

Кавказ

Генерал Раевский рассказывал о том ,что в поездке на Кавказ в 1829 году Пушкин отведал в калмыцкой кибитке чаю с бараньим жиром и солью ("не думаю, чтобы другая народная кухня могла произвести что-нибудь гаже") и сушеной кобылятины. Где-то близ Карса он ел армянский хлеб пополам с золой ("дорого бы я дал за кусок русского черного хлеба"). А в самомКарсе баранина с луком показалась ему "верхом поваренного искусства" "Запивали мы азиатский шашлык английским пивом и шампанским".

Особенная страсть поэта –гусь.Эта птица была покровителем литературного общества " Арзамас", в которое входил и Пушкин.Каждое заседание общества заканчивалось гусиным пиром. В протоколы полагалось заносить подробности о съеденной лакомой птице,изжаренной в масле или приготовленной в виде потрошков.

Обожал он и ягоды: клюкву с сахаром, морошку. Как известно, даже перед смертью, тяжело раненный, поэт попросил принести ему морошки.Любил крыжовник и всегда просил варить из него варенье.

Как известно, крепких спиртных напитков Александр Сергеевич не любил. Предпочтение он отдавал лёгким французским винам: красное - бордо, белое - сотерн, шампанское - "Сен Пере", "Клико", "Моэт", "Люнель". К столу подавали столовое токайское и рейнвейн.

морошка

Поэт Иван Пущин вспоминал, что захватил с собой три бутылки шампанского "Вдова Клико", когда приехал навещать Пушкина в Михайловское. Друзья, не видевшиеся до этого пять лет, выпили три бутылки летучего напитка за сутки, причём компанию им составляла и няня поэта Арина Родионовна.

шампанское

Известно, что одним из любимых напитков Пушкина была так называемая жжёнка - пунш, изготовленный на основе рома. Поэт в шутку называл этот коктейль "Бенкендорфом" (так звали шефа жандармов в России. ) за "полицейское", усмиряющее действие на желудок.

Однако во время работы поэт вина не пил вовсе. Зато обычно просил лимонада. "Лимонад очень любил, -вспоминал камердинер поэта Никифор Фёдоров. - Бывало, как ночью писать, сейчас ему лимонад на ночь и ставишь". Любил поэт также чёрный кофе, брусничную воду, клюквенный морс.

«Гастрономические сентенции »Пушкина

Известно, что интересы поэта были необычайно разнообразны. Какие только стороны жизни современного ему общества и всевозможные области человеческих знаний его не занимали! Есть среди его сочинений и записки, которые иногда публикуются под названием «Гастрономические сентенции». Не откладывай до ужина то, что можешь съесть за обедом. Точность – вежливость поваров (это поэт утверждал по-французски, иронически заменив в известном афоризме Людовика XVIII королей на служителей Кулины). Желудок просвещённого человека имеет лучшие качества доброго сердца: чувствительность и благодарность. Эти заметки сделаны на листке бумаги, заложенном в книгу Брилья Саварена «Физиология вкуса», впервые вышедшую в Париже в 1814 году, Пушкин же читал четвёртое издание 1834 года. Остаётся догадываться, как бы он закончил недописанную и зачёркнутую фразу «Не предлагай своему гостю, что сам…»

На страницах произведений Пушкина

На страницах многих произведений Пушкина встречаются упоминания блюд, напитков и кулинарных изделий, украшавших стол современников поэта. Вспомним хотя бы хрестоматийное описание ресторанного обеда всё в том же «Онегине»:

И трюфли, роскошь юных лет,

Французской кухни лучший цвет.

Роман

И Страсбурга пирог нетленный

Меж сыром лимбургским живым…

Народ пренебрежительно относился к сумчатым грибам – трюфелям, сморчкам. Слово «сморчок» вообще приобрело презрительный оттенок. Так же простые люди третировали эти грибы и во Франции. Не случайно Мольер назвал своего персонажа Тартюфом, что как раз и значит «сморчок». В аристократической же кухне они считались деликатесом. Сморчки упоминаются ещё в «Росписи царским кушаньям» Московского Кремля (1610–1613 гг.). В России их не собирали и для ресторанной кухни привозили из Франции («французской кухни лучший цвет…»).

Сыры в то время также везли из-за границы (особенно славился лимбургский), промышленная их выработка началась в России лишь в 1866 году по инициативе Н. В. Верещагина (брата известного художника). Что касается страсбургского пирога – здесь речь идёт о паштете, запечённом в тесте. Паштеты для продажи у нас стали готовить много позднее, а до этого импортировали их также из Франции. Привозные паштеты были очень дороги, и Пушкин в письме к одному из ближайших друзей Павлу Нащокину пишет, что тому не хватит никаких денег, если он будет заказывать паштеты из гусиной печенки.

Друзья встречают Евгения в ресторации громким откупориванием бутылки – «Вина кометы брызнул ток». Нерадивым ученикам, изучающим роман в рамках обязательной школьной программы, невдомёк, что в 1811 году, когда появилась яркая комета, уродился особенно хороший виноград, и вино этого года, которое очень ценилось гурманами, называли vindelacomète – «вином кометы». Владимир Набоков в своём знаменитом комментарии к «ЕО» не отказал себе в удовольствии щегольнуть знанием, что «комета грозно украшала европейское небо до 17 августа 1812 года».

В одном из черновых вариантов первой главы «Евгения Онегина» Пушкин среди блюд ресторана TALON , куда помчался проголодавшийся герой, перечислял «и волован, и винегрет». Рядом с изысканным пирогом из слоёного теста (vol-au-vent значит «дуновение ветерка») назван и кажущийся нам обыденным винегрет. Но имеется в виду не современный общепитовский винегрет, а сложное и дорогое блюдо.

У поэта встречаются не только названия ресторанных блюд. Точные характеристики обычаев помещичьего быта той эпохи находим мы опять-таки в «Евгении Онегине». Тут и брусничная вода, и русские блины, и именинные пироги:

Конечно, не один Евгений

Смятенье Тани видеть мог;

Но целью взоров и суждений

В то время жирный был пирог…

Пирог в старину был главным и обязательным блюдом именинного стола. «Без пирога нет именин», – гласит русская пословица. Даже сам пирог называли «именинником». Пироги служили непременным угощением для гостей. Пушкина в Тригорском часто угощали сладкими пирогами, и одно из писем к Анне Керн он подписывает «Весь ваш Яблочный Пирог».

Возможно, самое чревоугодническое сочинение Александра Сергеевича содержится в письме к Сергею Соболевскому от 9 ноября 1826 года, посланном из Михайловского в Москву. Поэт «в доказательство дружбы (сего священного чувства)» снабжает адресата своеобразным путеводителем по ресторанам на пути от Москвы до Новгорода:

У Гальяни иль Кольони

Закажи себе в Твери

ёС пармазаноммакарони

Да яишницу свари.

Пушкин пишет о популярных в то время итальянских ресторанах. Здание ресторана и гостиницы Гальяни не сохранилось, но на доме, который стоит на её месте, теперь установлена мемориальная доска с указанием, что здесь находилась гостиница, в которой останавливался поэт. Любопытно, что Пушкин называет макарони на итальянский лад. Дело в том, что в то время в России не было макаронных фабрик. Трубчатые макароны привозили из Италии, и полакомиться ими можно было только в итальянских ресторанах.

А вот что значит совет яичницу не пожарить, а «сварить»? Дело в том, что в данном случае это кушанье – не деревенская глазунья, а сваренная на пару яичница вроде современного омлета.

Однако читаем пушкинский Itinéraire – путеводитель – дальше:

На досуге отобедай

У Пожарского в Торжке,

Жареных котлет отведай (именно котлет)

И отправься налегке.

О, вот мы и добрались до изобретенных трактирщицей Дарьей Евдокимовной Пожарской рубленых куриных котлет. Упоминает их поэт и в письмах к жене. Котлеты Пушкин любил, об этом писала его приятельница фрейлина Александра Смирнова-Россет. А с изобретением пожарских котлет связано много легенд. Наиболее достоверна та, которую приводит в одном из писем немецкий посол в России. Он рассказывает, что однажды карета государя Николая I сломалась в городишке Осташкове Тверской губернии. В местном трактире для императора заказали завтрак, меню которого составил он сам. Были в нём и котлеты из телятины, которой у трактирщика не оказалось. Однако генерал-адъютант об этом и слышать не хотел. Пришлось бедолаге пойти на обман и приготовить котлеты из курицы. Государю завтрак понравился, и он велел наградить трактирщика, но тот, боясь разоблачения, сознался в обмане, а на вопрос о том, кто его надоумил, ответил, что эта мысль пришла в голову его жене. Государь велел включить котлеты в меню дворцовой кухни и назвать пожарскими. Пожарский украсил свою вывеску словами: «Поставщик двора Его Императорского Величества». Дела его пошли в гору, и вскоре он переехал в Торжок, где открыл гостиницу с трактиром.

Популярность Пожарской была настолько велика, что её часто приглашали ко двору. В один из таких приездов в столицу она принимала участие в обряде крещения младенца в семье князей Волконских, а крестной матерью была сама императрица. В память об этом событии придворному художнику Тимофею Неффу заказали портрет ребёнка на руках у оборотистой трактирщицы. Авторскую копию Пожарская получила в подарок, и теперь её можно увидеть в музее Торжка, а на здании бывшей гостиницы Пожарских была установлена мемориальная доска с приведённым выше четверостишием: «На досуге отобедай…» Начавшаяся в 1992 году реставрация здания затянулась, пока в 2002-м оно не сгорело и не быловосстановлено лишь к осени прошлого года.

Далее в письме следуют загадочные для современного читателя строки:

Принесут тебе форели!

Тотчас их варить вели,

Как увидишь: посинели,

Влей в уху стакан шабли.

Теперь многие даже опытные повара не знают, что едва уснувшая форель («тотчас их варить вели») обладает удивительным свойством: если её окунуть в кипящий раствор уксуса, она становится голубой. (Хотя Пушкин немного ошибся в последовательности событий: форель посинеет как раз вследствие добавления содержащего кислоту вина.) Голубая форель не только имеет привлекательный вид, появление этого цвета – гарантия свежести. Удивительно и точное указание поэта о дозировке пряностей при варке ухи:

Чтоб уха была по сердцу,

Можно будет в кипяток

Положить немного перцу,

Луку маленький кусок.

И по сей день все кулинарные руководства советуют при варке рыбы с тонким ароматом (форели, судака и др.) брать очень мало пряностей, верно и то, что их надо класть после закипания бульона.

Среди знакомых поэта был известный французский повар, до 1812 года содержавший рестораны в Петербурге, потом бежавший от долгов в Одессу, а затем в Кишинёв, где Пушкин и написал стихотворение-шутку об этом замечательном служителе Кулины:

Наш друг Тардиф, любимец Кома,

Поварни полный генерал,

Достойный дружбы и похвал

Ханжи, поэта, балагура, –

Тардиф, который Коленкура

И откормил, и обокрал, –

Тардиф, полицией гонимый

За неуплатные долги, –

Тардиф, умом неистощимый

На entre-mets, на пироги.

Напомним, что Ком – бог пиров и застолий; Коленкур – французский посол; entremets – горячие закуски.

Однако Пушкин, великий национальный поэт, знал толк не только в изысканных entremets, но и в простонародных русских кушаньях. Полезно это узнать и нам – например, чтобы понять смысл «трудового договора» попа и Балды. Последний ставит первому условие найма: «Есть же мне давай варёную полбу». Что это такое? Полба – старинный вид пшеницы, которая очень плохо обрушается (то есть обмалывается), и согласие питаться варёной полбой свидетельствует о неприхотливости Балды – и попутно о скаредности попа.

Не уловят нынешние читатели и скрытой иронии в рассказе служанки в повести «Барышня-крестьянка» о том, что за обедом по случаю именин жены повара Берестовых пирожное было «блан-манже синее, красное и полосатое». Дело в том, что на Руси исстари четвёртую подачу блюд (сладкое) называли «постольник» или «пирожное». Упомянутый Пушкиным Василий Лёвшин пишет (1795 г.), что «учреждение русского стола состояло из 4-х подач: 1) холодных еств, 2) горячего или похлебок, 3) взваров – соусов и жаркого, 4) пирожного». Конечно, горничная Настя не знала аристократического слова dessert и называла десерт, состоящий из новомодных блюд французского стола (бланманже – вид желе), по старинке пирожным, что вызывало в то время у читателей улыбку. Для Пушкина и его современников рассказ этот представлялся смесью французского с нижегородским.

В неоконченной повести «Арап Петра Великого» автор пишет, что боярин Гаврила Афанасьевич Ржевский «напенил кружку кислых щей». Пушкин, разумеется, знал, что так называли тогда очень кислый и сильно газированный квас. Зато один известный писатель попал впросак с фразой: «Боярин открывает бочку с кислыми щами – и в потолок летит квашеная капуста…» Простительно было Александру Дюма уверять читателей, что он пил чай под развесистой клюквой, но не к лицу русскому писателю путать кислые щи со щами из квашеной капусты. Ведь в России, как заметил один умный человек, еда – не только еда, это её история и социология.

Любимые блюда Пушкина

Сегодня в городе на Неве можно во многих ресторанах и кафе испробовать любимые блюда Александра Сергеевича.

ПЕЧЕНЫЙ КАРТОФЕЛЬ

Бомонд тех лет немало удивляла такая страсть гения.Ведь подавали это кушанье в таких заведениях, мимо которых VIP-персонам и проходить-то было стыдно!

картошка

Зато теперь можно найти это блюдо в весьма престижных местах. Например, «Русская рюмочная № 1» готова побаловать печеной картошкой с икрой щучьей, лососевой или даже осетровой, начиная от 530 руб. Ресторан «Зверь» предлагает более спартанский вариант – картофель в фольге за 185 руб. Дешево и по-простому – это в кафе «Елли-Пилли» всего за 100 руб. В сливочном маслице, как и любил наш гений.

МОЧЕНЫЕ ЯБЛОКИ

Яблоки, маринованные в специальном рассоле в кедровой или дубовой бочке. Приготовить такую закуску в бытовых условиях города слишком мудрено. Найти, где ее подают в ресторанах, тоже непросто.

моченые яблоки

Все тот же «Зверь» на Петроградке потчует своих гостей традиционным русским блюдом по скромной цене 75 руб. Чуть дороже это удовольствие обойдется тебе в ресторане-кабаре «НЭП» на той самой Мойке, где когда-то жил и Пушкин.

ЩИ ИЛИ ЗЕЛЕНЫЙ СУП С ЯЙЦАМИ ВКРУТУЮ

Поэт любил щи и зеленый суп из различных трав с порубленным вареным яйцом. Поэтому в те годы вся знать двух столиц знала наверняка: если хочется поесть щей, езжай к Пушкиным, там точно дадут.

суп

Сегодня заказать этот суп можно во многих питерских ресторанах. «Литературное кафе», куда хаживал и сам поэт, побалует гурманов суточными щами на цельном петухе за 495 руб. Несколько скромнее по цене, но отнюдь не по вкусу, предложение от «Царя» GinzaProject – щи с белыми грибами за 460 руб. Бюджетнее всего в «Идиоте» – 250 руб. за тарелку похмельных щей.

РУБЛЕНЫЕ КОТЛЕТЫ С ЗЕЛЕНЬЮ

котлеты

С тех прекрасных времен рецепты рубленых котлет из говядины несколько изменились (Александр Сергеевич любил их со шпинатом или щавелем), но общее представление и наслаждение получишь точно. Zoon, как известно, плохого тебе не посоветует.

Опять же «Литературное кафе» накормит тебя котлетой «Спасательный кругъ» с сыром, картошкой фри и пикантным соусом за 675 руб. Ресторан с «замысловатым» названием «РесторанЪ» вместо котлет подаст рубленые зразы из парной телятины с овощами за 800 руб. А французы из петроградской «Марсельезы» угостят котлетами из говядины рибай с томатами и прованскими травами с запахом парижского шика за 1780 руб.

ВАРЕНЬЕ

варенье

Потянуло на сладенькое? И правильно!.Приятные сюрпризы сладкоежки найдут в «Идиоте»: здесь домашний ягодный джем из нескольких сортов на выбор подадут к чаю за 60 руб. Горячие повара из «Чурчхелы» угостят яством

из айвы, инжира или грецкого ореха по рецептам гор за 210 руб.

Рецепты блюд инапитков

Варенец, или "греческое молоко" - блюдо простое, вкусное, но ныне, увы, почти забытое.

"4 бутылки цельного молока влить в широкую крынку, поставить в печь перед угольями, чтоб исподволь кипело. Когда образовавшаяся сверху пенка подрумянится, опустить ее ложкою на дно и так поступить с несколькими подобными пенками. Потом отставить, остудить немного, положить 1/2 или целый стакан сметаны, поставить в теплое место, чтоб скисло. Затем остудить, подавать с сахаром".

Жжёнка.

"В серебряную, медную кастрюлю или вазу влить 2 бутылки шампанского, 1 бутылку лучшего рома, 1 бутылку хорошего сотерну, положить 2 фунта сахара, изрезанный ананас и вскипятить на плите; вылить в фарфоровую вазу, наложить на ее края крестообразно 2 шпаги, на них большой кусок сахара, полить его ромом, зажечь и подливать ром, чтобы весь сахар воспламенился и растаял. Брать серебряной суповой ложкой жжёнку, поливая сахар, чтобы огонь не прекращался, прибавляя свежего рому, а между тем готовую жжёнку разливать в ковшики или кубики".

Если сделать поправку на наше время, то вместо печи - духовка, вместо серебряных или медных кастрюль - нынешние, современные (со шпагами, конечно, сложнее - ведь мало у кого завалялась дома пара добрых шпаг). И тогда можно попробовать приготовить что-то из блюд барской кухни позапрошлого века.

И напоследок в помощь кулинару: 1 фунт - 409,5 г, 1 бутылка - 0,75 л, 1 стакан - 0,25 л.

Сваренная яичница

Такую яичницу удобно делать в обычных невысоких чашках. Для этого чашку нужно смазать маслом и осторожно влить яйцо (или омлетную смесь, приготовленную из яиц и молока). Чашку поставить в кастрюлю с кипящей водой так, чтобы вода закрывала чашку на 2/3. Варить под крышкой.

Пожарские котлеты

Для приготовления пожарских котлет мякоть курицы без кожи пропустить два раза через мясорубку, добавить черствый белый хлеб, размоченный в молоке или сливках, посолить и тщательно перемешать. Ещё раз пропустить через мясорубку. Добавить размягченное сливочное масло и сформовать котлеты. Перед обжаркой смочить смесью молока с яйцом, обвалять в черством хлебе, нарезанном мелкими кубиками.

Бланманже

Кстати, blanc-manger в Средние века называли не только десерт, но и желе из рубленой телятины. А бланманже в современном понимании готовят так: ошпарить 450 г сладкого миндаля и 20 штук горького, очистить, истолочь, подливая 1 литр горячей воды. Процедить, замочить 25 г желатина в небольшом количестве миндального молока. Миндальное молоко нагреть, добавить 125 г сахара, размешать и ввести замоченный желатин. Разлить по формам, дать застыть в холодильнике.

Винегрет.

По описанию известного кулинара пушкинской эпохи Е. А. Авдеевой в книге «Ручная книга русской опытной хозяйки, составленная из сорокалетних опытов и наблюдений доброй хозяйки русской, К. Авдеевой» (1848), в это блюдо входили жареное мясо индейки, дичь, свёкла, солёные или свежие огурцы, солёные рыжики, маринованные белые грибы, оливки, каперсы, мясное желе и заправка, похожая на современный соус майонез.

Ботвинья.

1 литр хлебного кваса,250г. шпината,250г. щавеля,2 свежих огурца,пучок зелёного лука,столовая ложка сахара,250 г. варёной рыбы,соль, тертый хрен, зелень укроп. Шпинат и щавель перебрать, промыть, сварить раздельно, протереть через сито в суповую миску и развести охлаждённым квасом.Добавить мелкорубленный и растёртый с солью зелёный лук,огурцы,нарезанные мелкими кубиками,измельченныйукроп,сахар, посолить по вкусу.

При подаче в тарелку с ботвиньей положить кусок варёной рыбы, а также натёртый хрен.Можно добавить кусочек пищевого льда.

Заключение

В ходе написания этого реферата я изучила большое количество книг по кулинарии. Перечитала произведения Александра Сергеевича Пушкина, а также познакомилась с неизвестными мне ранее трудами поэта. Работа над рефератом заставила меня обратить внимание на некоторые детали в произведениях стихотворца, на которые ранее я просто не обращала внимания.Проведя небольшое «кулинарное исследование», мы увидели, что во многих произведениях имеются точные сведения о различных блюдах и напитках. Обычный приём пищи под пером А.С.Пушкина обретает звучание важной художественной детали, расширяющей представление читателя о характерах и вкусах героях.

А.С. Пушкин с уважением относится и к отечественной кухне, и к зарубежной, любит их своеобразие, оригинальность и традиции. Поражает удивительная осведомленность А.С. Пушкина в вопросах современной ему кухни: в названиях блюд, в деталях их приготовления, кулинарной лексике.

Михайловское

Я поняла, что поэт был неприхотлив в еде, но в то же время он понимал толк и в том, что, кем и как подано на стол в разные минуты и в разные обстоятельства жизни.

Как приятно видеть в гениальном человеке не гурмана-сноба, ублажающего прихоть собственного желудка или неразборчивого поглотителя неизвестно какой снеди, а обыкновенного человека, умевшего ценить и изысканное застолье лучших столичных домов и рестораций, и скромную трапезу Болдина и Михайловского.

И возможно, отобедав по-пушкински – в русском стиле, вы вполне прочувствуете, что пушкинский афоризм: “Желудок просвещенного человека имеет лучшие качества доброго сердца: чувствительность и благодарность”.

Литература

1. Керн А,П. Воспоминания о Пушкине" Советская Россия", 1988

2Лаврентьева Е.В. Культура застолья XIX века. Пушкинская пора

3Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре, СПб, 2002 г.

4.В.А. Нащокина. Рассказы о Пушкине.

5.Пушкин А.С. "Евгений Онегин". Роман в стихах". М., 2004.

6 Пушкин в воспоминаниях современников. Захарово, 2005

7 Романов П.В. Застольная история государства Российского. – М.: ЗАО Изд-во Центрполиграф: ООО «МиМ-Дельта», 2002.

8 Смирнова-Россет А, О. Записки. Захарово, 2003

9.http://botinok. co. il/node/38386

.http://cookbook. rin.ru/cookbook/stars/305.html

.http://www.restoran.ua/print_page. phtml? t=1&pid=3946

10