Муниципальное общеобразовательное учреждение

Лицей № 2

Земли Хвалынской тайны

Работу выполнил:

Высоцкий Илья,

ученик 2 «Г» класса

Руководитель:

учитель высшей квалификационной категории,

Почетный работник общего образования,

Садчикова Л.В

Саратов 2016

Оглавление

| Введение…………………………….............................................................. Глава 1. История города Хвалынска…………………………………….. 1.1. Золотоордынский период…………………………………….... 1.2. XVI-XVII вв…………………………………………………….. 1.3. XVIII-нач.XIX вв. ……………………………………………… 1.4. XIX-нач.XX вв…..……………………………………………... Глава 2. Хвалынское старообрядчество………………………………… 2.1. XVII в.- 1917 г…………………………………………………... 2.2. XX в……………………………………………………………...

Заключение…………………………………………………………………. Использованная литература………………………………………………..

| 3 5 5 5 6 8 10 10 11

12 13 |

Введение

Про город, в котором нашей семье посчастливилось жить, можно сказать, что он — живая легенда.

Природа щедро одарила этот край своими богатствами. Здесь причудливо соединились доледниковый «затерянный мир», живописные меловые горы, хвойные и лиственные леса, золотистые песчаные волжские берега. «Яблоневым краем» называли в Европе Хвалынск еще в прошлом веке.

«Волжской Швейцарией» называли в старых путеводителях окрестности провинциального городка Хвалынска, который вступил уже в свое четвертое столетие. Многочисленные археологические и природные памятники говорят сами за себя.

С историей этого старинного волжского городка связано и мое небольшое археологическое расследование.

Актуальность

Археологические находки во все времена поражали воображение людей и побуждали их изучать историю тех мест, где они были найдены. И по сей день старинные предметы могут помочь нам в изучении истории Малой Родины.

До недавнего времени мои дедушка и бабушка проживали в городе Хвалынске Саратовской области. На их приусадебном участке, в земле, нами были найдены удивительные предметы – старинные монеты, лошадиные подковы и остатки каменной мостовой.

Цели:

Выяснить происхождение данных находок.

Поближе познакомиться с историей родного края.

Задачи:

Ознакомиться с краеведческой литературой, архивными и современными фотографиями города.

Сравнить старинную и современную карты города Хвалынска и узнать, что располагалось на месте нашего дома.

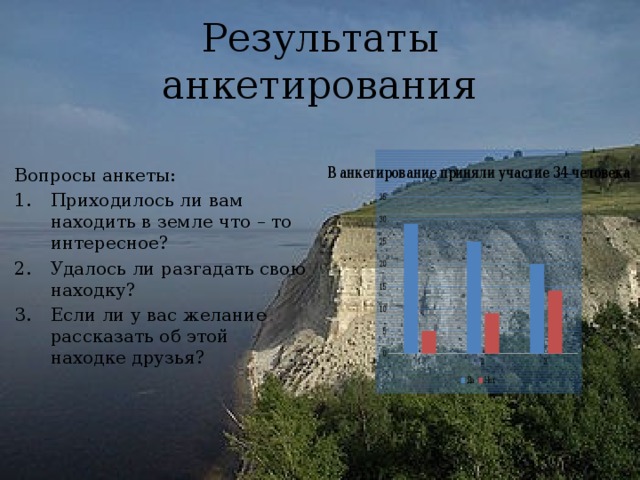

В начале работы над проектом было решено провести анкетирование среди одноклассников. Анкетирование включало следующие вопросы:

Приходилось ли вам находить в земле что-то интересное?

Удалось ли разгадать свою находку?

Если ли у вас желание рассказать об этой находке друзья?

В анкетировании приняли участие 34 одноклассника. Результаты анкетирования представлены на диаграмме.

![]()

Интерес одноклассников и мое желание выяснить происхождение данных находок утвердили меня в намерении разработать проект «Земли Хвалынской тайны»

Глава 1

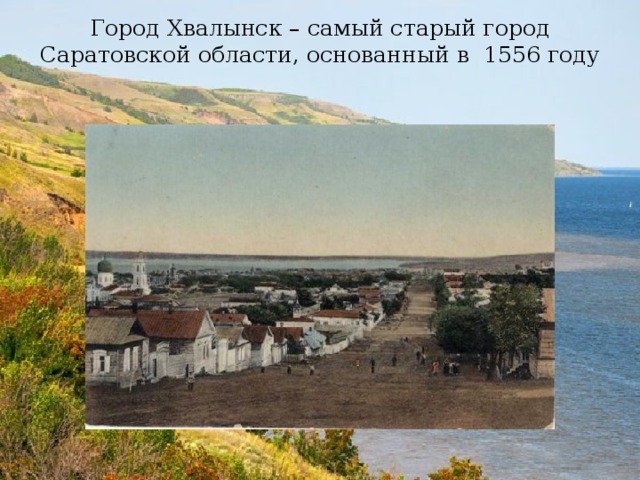

История Хвалынска, сыгравшего заметную роль в процессах освоения Поволжья, делится на несколько этапов и уходит своими корнями в эпоху Золотой Орды. Знаменитый Сосновый остров, отмеченный всеми путешественниками, располагался на самой границе Средней и Нижней Волги, где, по крайней мере, последнюю тысячу лет была переправа, важнейший стратегический пункт. Судя по многочисленным археологическим находкам, здесь было русское население еще до нашествия Орды. В период Золотой Орды остров служил главным «верстовым столбом» сношений между Ордой и Русью. Отсюда поступали важнейшие сведения русским князьям от золотоордынских людей, шли посольства, обозы с данью и награбленным в походах добром, бежали на Москву попавшие в опалу татарские князья. Хорошо понимая значение этого пункта, митрополит Алексий в 1357 году, возвращаясь во главе посольства из Орды, основал здесь поселение. Такая возможность у него явилась после того, как Алексий излечил влиятельную жену хана Джанибека, Тайдулу, и получил небывалые привилегии и дары. На одном из подаренных Тайдулой московских подворий митрополит заложит Чудов монастырь, который впоследствии сыграет большую роль не только в судьбе Хвалынска, но и всего Российского государства. Первый этап истории Хвалынска заканчивается в эпоху гибели Золотой Орды.

1.2.

В 1556 году сотник Кобилев, дабы приостановить разгул мелких одичавших орд в поросшей степи, строит на Сосновом острове городок-крепость, призванный стать опорным пунктом в продвижении на южную Волгу и рыбацкой факторией. Таковым он оставался на протяжении XVI и XVII столетий, таковым его и увидел Царь Петр I в 1695 году во время Низового похода. Судовой журнал свидетельствует: «Первого июля в девятом часу проехал Соснов город, а стоит тот город на острову, остров тож слывет Соснов». Фактически владельцем этого городка и острова с «тихими сосновыми водами» и обширными земельными наделами по правой и левой стороне является тот самый, основанный митрополитом Алексием Чудов монастырь, который к началу XVII столетия, став крупнейшим землевладельцем и распространяя свою власть на новые земли, выхлопочет в 1606 году государственную грамоту на владение здешней землей и рыбными ловлями. Такое соглашение было выгодно и Царскому Двору, изрядно получавшему к столу осетровую рыбу, не тратя при этом денег из казны; кроме того, Чудов монастырь практически взял на себя оборону рубежей собственных владений. Жизнь на острове монахов и крепостных рыбаков была неспокойной, приходилось постоянно отражать не только набеги кочевников, но и разбойных казаков. Заглядывали сюда и ближайшие соратники Ермака: так, в документах от лета 1581 года сказано: «Прибежали в Москву татары и поведали, что на Волге на перевозе под Сосновым островом казаки Иван Кольцо, да Богдан Барбоша, да Микита Пан, да Савва Болдыря погромили ногайское посольство». Не оставляли Сосновый остров без внимания купцы и путешественники; один из наиболее известных — Адам Олеарий опишет его в 1636 году. Население острова растет и в 1699 году достигает сравнительно большого числа после высылки сюда Чудовым монастырем 300 душ ясашных.

1.3.

В 1700 году островитяне переселяются на правый нагорный берег и строят на месте рыбацких поселений основательный рыбацкий городок, крепость, которую правительство снабдит пушкой и нарядом военных. Так начинался третий этап истории Сосновки-Хвалынска, уже правобережный. По данным первой ревизской сказки 1719–1721 годов, в Сосновке насчитывалось около 900 душ мужского пола. Население было пестрым: рыбаки, монахи, ясашные, стрельцы, раскольники и даже поляки, которые, по-видимому, были высланы сюда после взятия Смоленска. Со второй половины XVIII века начинается массовая раздача земель Поволжья помещикам. Императрица Екатерина II подарила село Алексеевку и 27 тысяч десятин земли Е. Р. Воронцовой-Дашковой. Усадьба Воронцовых-Дашковых сохранилась и по сей день. На протяжении всего XVIII века процесс заселения имел свою специфическую окраску: массы вольного люда из беглых и «гулящих», «воровских» людей сменяли волны новых мигрантов. Этнические раздоры и политика обращения в христианскую веру приводят сюда из приокских и волжских лесов мордву и чувашей; расстаются с кочевой и полукочевой жизнью татарские семьи, садившиеся основательно на земли, пожалованные еще Петром Великим татарским мурзам, поступившим на Государеву службу в качестве пограничной охраны от кочевников. Так в городке возникают татарские слободки, сохранившие до сих пор национальный колорит; коренное татарское население придает особую окраску городу. Вообще Хвалынск, являясь одним из самых многонациональных в

Саратовской области, служит примером доброго и долгого сожительства разных народов.

Говоря о XVIII веке, нельзя не упомянуть, что большим событием для сосновцев стало прибытие Императора Петра Великого во главе могущественного Российского флота, шедшего в Персидский поход 1722 года. Из Сосновки Император взял лоцманов и гребцов, перечислив их пофамильно.

В 1780 году Сосновка, по известному указу Императрицы Екатерины II об образовании Саратовской губернии, становится городом Хвалынском и центром огромного уезда, простиравшегося по правую и левую сторону Волги (и разделившегося в 1923 году на шесть районов). По одной из версий, изложенной в официальных документах, название было дано по названию кочевых племен Хвалисов, обитавших по берегам Каспийского (в истории Хвалынского) моря. Через год, отдавая дань памяти возникновения Сосновки, Императрица утвердила герб с изображением двух осетровых на голубом фоне Волги. На сегодняшний день Хвалынск является одним из шести гербовых городов Саратовской области.

Присвоение статуса уездного города ощутимо сказалось на общественной и экономической жизни хвалынцев: организуется городская администрация — городническое правление, уездный суд, открывается казначейство, которое представляло собой яму, вырытую у Никольской церкви и обложенную камнем. У казначейства несли караул двое солдат.

В 1784 году учреждается почтовая контора, открываются почтовые станции в некоторых селах по тракту. За пересылку писем в пределах России взимается плата от 2 до 48 копеек, за границу — 1 рубль 28 копеек. Для сравнения заметим, что осетр средней величины ценился в 90 копеек, фунт икры стоил 6 копеек, а воз мелкой рыбы можно было купить за 2 копейки, по свидетельству создателей первого путеводителя по Волге братьев А.П. и Н. П. Боголюбовых (издание пароходного общества «Самолет», СПб, 1862)

За первые пять лет население города удваивается; при дворах, из которых пятая часть (около 100) домов купеческие, — фруктовые сады, множество огородов, 13 лавок, 4 казенных магазина, коптильни, кузницы, множество амбаров. В городе проживает более 20 дворянских семей, а с 1790 года работает первый врач польско-немецкого происхождения. На улицах — порядок, выбрасывать мусор категорически запрещалось; напротив, если кто увидит в овраге мусор, то должен был собрать и сжечь за городом. Особо оберегались ручьи и речки, на которых стояли водяные мельницы. На рубеже XVIII—XIX веков на народные деньги, кроме церквей, возводится Казанский собор; с купцов по 25 рублей на строительство, с «остальных, кто сколько может».

Доехав в 1767 году в своем путешествии по Волге до Симбирска, к округу которого относились и земли Сосновки, Императрица Екатерина II написала: «Народ на Волге богат и весьма сыт…хлеб всякого рода здесь так хорош, как еще не видала, везде вишни и розаны дикие, а леса иного нет, как дуб и липа, земля такая черная, как в других местах в садах не видать». Следствием таких впечатлений о Волге стало создание Саратовской губернии и, в конечном счете, города Хвалынска. Не надо глубоко проникать в историю древнего городка, чтобы убедиться, что Волга-матушка дала ему жизнь, родив на одном из своих островов поселок и оставаясь на целые века экономической и духовной основой существования своего детища.

Рыбная ловля продолжала играть существенную роль; на протяжении всего XIX века ежегодно отлавливали одну-две крупных белуги, размеры которых достигали 3 сажен и 40 пудов весу. Особая любовь Царского Двора к осетровым запечатлена на гербах Хвалынска, Царицына (Волгограда), Саратова. В 1864 году в ходе пребывания Августейших особ на саратовской земле были выловлены крупные осетры, в жабры которых вставили золотые серьги с Царскими вензелями, а затем выпустили в Волгу.

В 1830 годы начинается следующий этап развития Хвалынска, когда после погрома иргизских монастырей в Хвалынск переселяются богатые купцы-старообрядцы. С их приходом обустраивается центр города, строятся двухэтажные кирпичные дома, прокладываются мостовые, в 1842 году проводится водопровод, растет число водяных мельниц; по Волге сплавляется до полумиллиона пудов зерна, яблоки, сало, мед, лес, лучшая на несколько губерний гончарная посуда из синих, красных и белых глин, в заволжские степи идут баржи с дровами, погрузкой которых традиционно занимались женщины. Рыба — особая статья, она шла на Москву в свежем, сушеном, вяленом, копченом виде, в основном, более быстрым гужевым транспортом.

Для того, чтобы подчеркнуть значение Хвалынска, напомним о том, что в середине XIX века население его составляло 11 000 человек, в то время как, например, Царицына — 6 900 человек. Торговля зерном на протяжении XIX — начала XX веков составляет основу экономики, что наложило отпечаток и на внешний облик города: «Как крепостные стены, стояли, вытянувшись в ряд, лучшие постройки города — хлебные амбары», — напишет К. С. Петров-Водкин.

1.4.

Вторая половина XIX — начало XX века — самый стремительный период развития Хвалынска до революции. Как и во многих городах центра России, складывается промышленное производство; кроме учрежденного общественно-государственного банка, открываются еще четыре товарищеских банка, обслуживающих средний и мелкий торговый предпринимательский капитал.

По статистике 1881 года, на речке Каменке работает 5 водяных мельниц, на речке Черемшанке 17 и 4 ветряных, а купцом Маркеловым строится первая паровая мельница. В 1903—1904 годы по реке Камышенке поднимаются паровые мельницы купцов Немолькина, Егорычева, Копнина, Фанталова, Вехова и К°, на Винном ключе — Рябзина, на Банном ключе — Галицкого. В Хвалынске перерабатывали около 4 миллионов штук высококачественного кирпича; с 1880 года работает пивоваренный завод Байкова; в 1898 году купец Корнилов открывает четвертую по счету кондитерскую фабрику, продукция которой, благодаря наличию местной фруктовой базы и старинных традиций, пользуется большим спросом в Москве. Купец Быков пускает маслобойный завод, а Колояров создает мощное производство по последнему слову техники: вырабатываемое здесь подсолнечное масло и сегодня идет за границу.

Волжский берег покрывается десятком пристаней, с которых в 1909—16 годы отправляется около 10 миллионов пудов зернопродуктов, около 5 миллионов пудов яблок, в том числе в Персию, Австралию, Англию. Лицо города определяли кустарные и полукустарные мастерские, множество магазинов, лавок, постоялых дворов, гостиниц, ночлежек, трактиров, базарчиков.

На главной базарной площади собиралась большая зимне-весенняя ежегодная ярмарка, на которую съезжались купцы из 5—6 губерний, Казахстана, Урала, Западной Сибири; в основном, это были старообрядцы, которые после торгов несли денежную лепту и поклон Черемшанским монастырям. Вторая ярмарка была в судоходный сезон, когда, по свидетельству петербургского советника В. Беккера, еще в середине XIX века в Хвалынск за зерном, яблоками и рыбой прибывали до 400 барж. У центра города стояли полузатопленные баржи, в которых плескалась самая разнообразная рыба — от белуги, севрюги, осетра до щуки. И эти традиции продолжались до конца 20 годов XX века.

Власти города большое внимание уделяли культуре и воспитанию жителей: имелись две гимназии, два училища, школы, одна из первых в губернии публичная библиотека, два кинотеатра, драматический театр, прекрасный городской парк и бульвары на берегу с платными купальнями. Центральные улицы освещались 300 керосиновыми фонарями. В городе работали фотоателье, две типографии, издаются газеты.

Главным благоустроителем был внук писателя-демократа Алексей Васильевич Радищев, который 35 лет проработал городским головой. Род хвалынских Радищевых, который шел по линии старшего сына Александра Николаевича, заложил духовные основы хвалынского общества, воплотившись в музеи, картинную галерею, библиотеки, произведения местных художников и поэтов…

Глава 2

2.1.

Свой вклад в развитие городка внесли русские старообрядцы. Скажем вкратце о судьбах этих людей. Тем более, что наши археологические находки связаны с одним из Хвалынских старообрядческих храмов. Да и моя прабабушка – Никитина Анна Яковлевна была из семьи староверов.

Во второй половине XVII века в тихие Сосновые леса будущего Хвалынского уезда бежали раскольники из Центральной России.

В начале XVIII века Император Петр I сюда же выслал из Нижегородской губернии (Черноречье) опальных стрельцов-старообрядцев. Раскольники положили начало «починков», прятавшихся от розысков царских людей в горах и лесах. Эти «починки» быстро разрастались в селения и привлекали к себе не только одних старообрядцев, но и прочий беглый люд.

Особенно усилился здесь раскол при разорении иргизских скитов, бывшем в 1837 году, когда многие раскольники, бросив Самарское Заволжье, нашли для себя убежище в Хвалынском уезде Саратовской губернии и образовали здесь знаменитые Черемшанские скиты, эту раскольничью «Палестину».

Главой австрийского, или белокриницкого, толка являлись известные в городе купцы Михайловы и Толстиковы. Это в их садах на речке Черемшан скрывались мужские и женские старообрядческие скиты, в которых имелись подземные лабиринты; поэтому, когда полиция устраивала облавы на раскольников, они успевали скрыться.

В 1840 годах хвалынский купец Куранов в верховьях реки Черемшанки строит водяную мельницу и закладывает фруктовый сад. Это место впоследствии было куплено у его жены под монастырь астраханским купцом Архипом Дмитриевичем Веховым. В 1860 годах выше пруда возник мужской скит, вскоре ставший монастырем (Черемшан 1).

Монастырь владел землями и на Черемшане, и за Волгой; яблоневыми садами, огородами, мастерскими, в том числе иконописной, книжной, переплетной, пасекой, водяными мельницами. В монастыре действовал старообрядческий храм.

Женский монастырь (Черемшан 3) организуется в 70-80-е годы XIX столетия на базе скитов на землях хвалынских купцов Кузьминых-Михайловых. В различные годы здесь проживало от 20 до 100 монахинь. При монастыре были земельные угодья, сады, мельницы (которые во многом удовлетворяли нужды местного крестьянства), пасека. В 1885 году в монастыре построена церковь. Монастырь состоял из четырех женских общин, каждую из которых возглавляла игуменья. Из четырех общин одна просуществовала до 1927 года.

2.2.

Октябрь 1917 года стал тяжелой точкой отсчета гибели Черемшанских монастырей: один из них (мужской) был разогнан и превращен в детскую трудовую колонию имени Джона Рида, другой монастырь превратили в женскую трудовую промысловую артель, просуществовавшую до 1927 года. Прервалась история не только Черемшанских монастырей и даже не просто старообрядчества, прервалась какая-то, возможно, очень важная, нить русской культуры в целом. В конце 20 годов на месте монастырей возникают санатории, дома отдыха.

Чудодейственные особенности Черемшанских источников были замечены еще монахами, многие из которых имели родственников в городе и, таким образом, слухи распространились в среде состоятельных сословий. Традиция выезжать на Черемшанские воды появилась у дворян и купцов, которые в целительной зоне стали строить дачи; вскоре сюда потянулась состоятельная публика со всей Волги — полечить больные желудки хвалынскими яблоками, содержащими особое сочетание ценных элементов. Основными лечебными средствами здравниц являются климатические условия. Атмосферное давление здесь понижено, температура очень устойчива, колебания ее по годам очень малы и в сочетании с нормальной влажностью воспринимаются благотворно. Главная особенность заключается в богатой ионизации воздуха (от 600 до 3 000 аэроионов в кубическом сантиметре воздуха). Особую ценность представляют целебные «Черемшанские туманы» (аналогов которым нет), возникающие островками в санаторных ущельях.

Заключение.

Летописи называют Хвалынск древнейшим городом Руси с богатым культурным наследием. Если принять во внимание, что современная раса людей «человек разумный» появилась 40-80 тысяч лет назад, то в Хвалынске мы имеем материалы, связанные еще с неандерталоидами, т.е. людьми, принадлежавшими не к современной расе. В Алексеевке, Ивановке, М. Федоровке, на хуторе Барановском обнаружены сотни орудий, связанных с периодом позднего палеолита, с охотниками за мамонтами.

На этой уникальной Хвалынской земле столь богатой археологическими памятниками мне тоже удалось найти свои небольшие «сокровища».

Очень интересно было побольше узнать об истории моей Малой Родины. Конечно не хочется останавливаться на достигнутом и возможно во время моей следующей поездки в Хвалынск – мне посчастливится разыскать новые сокровища и разгадать тайны истории этого удивительного места!

Использованная литература

«Хвалынск 1». Приложение к журналу «Тектоника плюс».№1, 2010 г.

А.В. Наумов. Земли Хвалынской Храмы. 2004 г.

А.В. Наумов. Мой Хвалынск. 2013 г.

В.А.Непочатых. Хвалынск. 2000 г.

М. Ю. Лапушкин. Хвалынск. Филокартия, 2009, № 5(15).

Города России: энциклопедия / Гл. ред. Г. М. Лаппо. — М.: «Большая Российская энциклопедия»; 1998.