Министерство науки и образования республики Бурятия

Заиграевское районное управление образования

МБОУ «Ключевская средняя общеобразовательная школа»

Исторический портрет

героя Первой мировой войны

Филиппа Кузьмича Миронова

« Девиз моей жизни – правда!»

Работу выполнила:

обучающаяся 9 класса

Гайнутдинова Маргарита

Руководитель:

учитель истории

Михайлова И.В.

с. Татарский ключ. 2014 год.

Содержание:

Введение

I Кузьма Миронов – донской казак.

II Участие Ф. К. Миронова в Первой мировой войне.

III Формирование революционных взглядов Ф.К. Миронова.

IV Чужой среди своих.

Заключение.

Введение.

«Девиз моей жизни – правда!»

Ф.К. Миронов

«Все несчастья моей жизни заключаются в том, что для меня – когда нужно сказать чистую правду – не существует генералов царской армии, ни генералов Красной Армии. Правда, как всем нам известно, - есть общественная необходимость. Без неё жизнь немыслима. Правда, являясь двигателем лучших возвышенных сторон человеческой души. Она в своём голом виде – тяжела, и кто с ней подружится – завидовать такому человеку не рекомендуется. Для неё нет ни личных, ни политических соображений – она беспристрастна, но жить без неё ненемыслимо. Правда, как говорит наш народ, ни в огне не горит, ни в воде не тонет. И всю жизнь я тянулся к этому идеалу, падаю, снова поднимаюсь, снова падаю, больно ушибаюсь, но тянусь…».

Эти слова принадлежат человеку, имя которого долгие годы находилось в забвении – Филиппу Кузьмичу Миронову – донскому казаку, участнику всех исторических событий в России в начале XX века. Вихрь событий, который захватил его начиная с русско – японской войны, пронёс его через революцию 1905-1907 годов, Первую мировую войну, две революции 1917 года, Гражданскую войну, репрессии. Прожил Филипп Кузьмич неполных 49 лет, но всю свою жизнь оставался верным своим идеалам и убеждениям. А главным его идеалом была – П Р А В Д А.

Кузьма Миронов – донской казак.

Родился Филипп Кузьмич Миронов 27 октября 1872 года на хуторе Буерак-Сенюткин, станицы Усть-Медведицкая области Войска Донского в семье казака. Окончил церковно-приходскую школу и два класса гимназии, освоив остальной курс самостоятельно. В 1890—94 гг. проходил действительную военную службу, откуда, как один из лучших, поступил в 1895 году в Новочеркасское юнкерское казачье училище, успешно окончив его в 1898 году.

В 1898 г., честолюбивый молодой человек сумел стать офицером, а через пять лет был избран станичным атаманом в станице Распопинской.

Уже в качестве офицера принимал участие в Русско-японской войне в составе 26-го Донского полка, где заслужил славу лихого казака, поскольку командовал сотней, которая ходила в тылы врага, а также четыре ордена, чин подъесаула и титул дворянина.

Миронов не был карьеристом. Его сердце болело за правду, что постоянно приводило его к столкновениям с начальством. Еще в 1895г., когда его начальник присвоил себе 6 из 9 рублей мироновского жалованья, нижний чин Филипп Миронов заявил, что пристрелит вора-начальника как собаку. В русско-японскую войну, когда командир 4-й казачьей дивизии Телешов за свои перешедшие всякую меру бесчинства был посажен в арестантское отделение, Миронов публично сказал своему командиру полка, что это давно пора было сделать, поскольку невозможно терпеть дольше те безобразия, которые совершаются в нашей армии.

Когда казачьи полки возвращались после японской войны домой, произошел следующий эпизод. Железнодорожный состав с полком, где служил Миронов, застрял в Уфе, где железнодорожные рабочие забастовали, требуя отменить смертный приговор участнику революции 1905г. инженеру Соколову. Казаки, истосковавшиеся по родным станицам, требовали скорейшей отправки поездов, однако Миронов стал объяснять им, что не годится быть шкурниками, когда речь идет о жизни человека, в результате казаки присоединились к требованию бастующих железнодорожников и перепуганная царская администрация Уфы помиловала Соколова, после чего поезд с казаками поехал дальше.

Тем не менее, несмотря на наметившийся карьерный рост, окружающая действительность Миронова явно не устраивала: слишком много, по его мнению, было в ней бедности и несправедливости.

Не удивительно, что начавшаяся первая русская революция не оставила Филиппа Кузьмича равнодушным. В июне1906 г. на станичном сборе в Усть-Медведицкой казаки приняли решение не участвовать в новой мобилизации. В качестве делегата казаков Миронов отвез составленный на сборе приговор в Петербург в Государственную Думу. На обратном пути он был арестован и посажен на гауптвахту в Новочеркасске. Узнав об этом, усть-медведицкие казаки захватили в качестве заложника окружного атамана и освободили его лишь после того, как Миронов был отпущен. Естественно, власти этот эпизод Филиппу Кузьмичу припомнили. Правда, учитывая популярность Миронова среди казаков, его сначала отправили проходить службу в один из действующих полков. Здесь горячий правдолюбец не преминул сцепиться со своим непосредственным начальником и тут же был отчислен из Донского войска (с лишением чина подъесаула «за действия, порочащие звание офицера»).

Некоторое время ему пришлось работать водовозом, затем начальником земельного стола областного управления и помощником смотрителя заповедных рыбных ловель в гирлах Дона.

В 1910г., во время волнений собранных на лагерные сборы казаков Хоперского, Усть-Медведицкого и Верхне-Донского округов донские власти, опасаясь влияния Миронова на малоземельное казачество Верхнего Дона, вызвали его в Новочеркасск, где попытались подкупить его, назначив начальником земельного стола областного управления. Миронов, однако был неисправимым идеалистом, для которого, по его позднейшим словам, "богом была совесть", и вместо делания карьеры разработал проект о уравнении земельных паев казаков Верхнего и Нижнего Дона (на Нижнем Дону казачий пай составлял 25-30 десятин, на Верхнем Дону - 2-4 десятины) и о наделении землей иногородних крестьян. Ясное дело, что при царской власти этот проект не мог быть реализован, а Миронов в 1912г. получил новое назначение - помощником смотрителя заповедных рыбных ловель.

II. Участие Миронова Ф.К. В Первой мировой войне

В 1914 году пошёл добровольцем на фронт в составе 30-го Донского полка 3-й Донской дивизии, становится командиром разведывательной сотни этой дивизии (ему вернули звание подъесаула), производится в есаулы (март 1915) и войсковые старшины (январь 1916), награждён Георгиевским оружием и офицерским орденом святого Георгия 4-й степени. За последующие два года он был награждён ещё 4 орденами, дослужившись до звания войскового старшины (подполковника). С марта 1916 года помощник командира 32-го Донского полка по строевой части.

Когда по Дону заухали большие колокола – значит, казак обязан бросить всё на свете и быстрее оседлать коня. Прихватить запас продовольствия и оружие поспешить на сборный пункт. Здесь коня и казака со всей тщательностью проверяют, вплоть до подков коня. И зачисляют во взвод, сотню.. И через какой то час сотня, полк, дивизия уже готовы выхватить шашки «на голо!» и ринуться в бой. Такой была изумительная организованность донских казаков.

Филипп Кузьмич Миронов тоже поспешил на станичный плац, с каким – то внутренним облегчением: наконец кончилось его исполнение должности рыбного инспектора, и он снова полноценный казак Войска Донского. Дон поднялся в едином патриотическом порыве. Мобилизовано было 125 тысяч казаков! Элитное войско, преданное царю – батюшке и, главное, Отечеству.

Филипп Кузьмич Миронов, проезжая по улицам станицы, с удовольствием наблюдал, как проходили сборы казаков на войну.

На станичном плацу комиссия во главе с атаманом проверяла наличие у казаков оружия, снаряжения, продовольствия и фуража для коня… Хорунжие формировали взводы, подъесаулы – сотни… И вскоре Усть – Медведицкий Донской казачий полк с сине – красно – жёлтым знаменем во главе построился, и начался молебен в честь непобедимого Войска Донского. Миронов был так стремительно вовлечён в события сборов, проверки и построения, что даже не заметил или в первую минуту не понял, что его никуда не записали и ничего ему не поручили. Впечатление создавалось такое, будто его здесь на плацу и не было. Но, кажется слишком поздно заметил он это.

Только во второй половине августа 1914 года Филипп Кузьмич Миронов во главе казачьей сотни, составленной из охотников, выехал на фронт Первой империалистической войны. В этой гигантской мясорубке, как капля воды – сотня донских казаков во главе с подъесаулом Мироновым. Из таких вот капель образовалась целая река, пополнявшая бездонные фронтовые потери.

Донское казачье войско по объявлению мобилизации выставило следующие строевые части:

- 2 гвардейских и 54 армейских полка 6-ти сотенного состава,

- 36 отдельных и 71 особую конные сотни,

- одну гвардейскую и 17 армейских запасных конных сотен,

- 1 гвардейскую и 21 армейскую конную батарею 6-ти орудийного состава,

- 1 западную батарею 4-х орудийного состава и 12 команд, в том числе, 9 местных.

В целом, на 1 января 1915 года в действующей армии было 749 55, а под ружье поставлено более 100 тыс. донских казаков.

К середине 1917 г. на фронтах находилось: 72 тыс. донских казаков на Западе и 2 тыс. на Кавказском фронте.

В годы войны казаки понесли очень низкий процент потерь, по сравнению с остальными воинскими частями:

убито – 182 офицера и 3 444 казака

ранено и контужено – 777 офицеров и 11 898 казаков

попало в плен – 32 офицера и 132 казака

без вести пропало – 54 офицера и 2 453 казака.

Казаками было потеряно только одно полковое знамя (3-очередной 42-й полк).

В то же время казаки захватили:

- в плен 460 офицеров и 29 650 неприятельских солдат,

- 77 пулеметов и 74 орудия и даже 21 аэроплан.

В ходе войны 193 донских офицера и более 37 тыс. казаков были награждены Георгиевскими наградами (орденом св. Георгия, Георгиевскими медалями и оружием).

Прибыв на позиции Миронов приступил к выполнению труднейших и опаснейших обязанностей командира сотни разведчиков. За особо ценные разведывательные данные о противнике для штаба 3–й Донской казачьей дивизии, добытые лично им, в марте 1915 года Миронову присвоили чин есаула и наградили Георгиевским оружием…

В приказе по 3–й Казачьей кавалерийской дивизии, которой командовал князь Долгоруков, говорилось: « По утверждению Думы, командующий Третьей армией наградил Георгиевским оружием Миронова Филиппа за то, что он, будучи в чине подъесаула и состоя тридцатом казачьем полку с 6 –го по 12 –е ноября 1914 года, командуя разведывательной сотней в районе Бартфельд – Змиев, с боями добыл важные сведения о расположении и движении противника, чем оказал незаменимое содействие успеху наших войск».

В январе 1916 года Миронов был произведён в войсковые старшины… За мужество и героизм награждён четырьмя орденами…

В марте 1916 года войскового старшину Миронова Филиппа Козьмича назначают помощником командира 32 –го Донского казачьего кавалерийского полка по строевой части. Провожая Миронова из 3–го кавалерийского полка, генерал – майор Неклюдов написал восторженную характеристику, где бы были употреблены такие слова: «…Войсковой старшина Миронов рапортом от 22 марта с.г. № 84 донёс, что он того же числа сдал Шестую сотню есаулу Кожанову и выбыл к месту новой службы, в 32 – й Донской казачий полк.

За своё краткое командование полком я успел узнать и оценить по достоинству войскового старшину Миронова как отличного командира сотни и великолепно знающего своё дело офицера, имеющего большой опыт двух войн: русско – японской и настоящей. Очень сожалею, что не пришлось мне более совместно поработать с ним, но чрезвычайно радуюсь, что новое назначение в 32 – й полк на должность помощника командира полка откроет ему уму, знаниям и опыты более широкие горизонты для применения и даст ему возможность шире проявить свою инициативу и энергию, которой у войскового старшины Миронова так много.

От души поздравляю своего собрата, командира 32 –го полка полковника Ружейникова с таким отличным помощником. С глубоким сожалением расстаюсь с войсковым старшиной Мироновым, искренне желаю ему лучшего в новой служебной обстановке.

Командир 30 –го донского казачьего войска

Генерал – майор Неклюдов».

Казалось бы, что ещё надо фронтовому офицеру – полная грудь орденов, чины и, главное, жив и здоров. Но Миронов был человеком совестливым и очень часто рассуждал о гибели солдат на фронте.

Совершено случайно Филиппу Козьмичу как – то попались на глаза секретные данные о потерях русской армии, и он с той поры не мог прийти в себя.

В 1914 году каждый месяц потери составляли 175 тысяч человек. Он рассуждал: « Что же это значит? Если в его, Миронова, полку 973 человека, то, выходит, в месяц погибало 175 полков! В месяц!.. Каждый день по 5 -6 полков?! Это же – ужас!

В 1915 году в августе погибло 585 тысяч человек. В сентябре – 418.. В октябре – 366 тысяч… На 1 февраля 1917 года русская армия потеряла 8 миллионов солдат и нижних чинов и 63 тысячи офицеров!.. Уму непостижимо!.. Море крови!.. И всё это во имя царя, веры и Отечества?.. Во имя того, чтобы он, Миронов, оставшись в живых, на свой офицерский френч нацепил лишний орден и получил очередной чин, предполагающий славу, богатство. Да всё это даром ему не нужно!..»

Очень часто рассуждал Миронов о гибели солдат и не снимал с себя вины за гибель у Мазурских озёр 20–го русского корпуса 10–й армии. Который окружённый, без пищи, патронов и снарядов кинулся в последнюю штыковую атаку и был сметён огнём германских батарей.

В Первую мировую на фронте погиб старший сын Ф.К. Миронова Никодим.

После реального училища он окончил краткосрочные курсы и получил звание прапорщика. Никодим был назначен командиром взвода разведки в 30–й Донской казачий полк. За успешную службу сын Миронова получил чин хорунжего и был награждён орденом Св. Владимира 4 –й степени.

В одной из разведывательных операций Никодим погиб. Филипп Козьмич сам искал сына на вражеской территории, надеясь, что сын жив. Но нашёл лишь тело сына, которое сам нёс через передний край.

День и ночь стоял он у гроба сына, не разрешая предавать его земле. Погибнуть в двадцать лет… После гибели сына он стал угрюмым и неразговорчивым. Кидался в такие рискованные боевые схватки, что не понятно было, как он из них выходил живым. Будто намеренно искал смерти, а она не брала его. Его черёд, стало быть не наступил? А награды продолжали сыпаться. Орден св. Анны 2 – й степени… Орден Св. Анны 1 – й степени..

В это время в полк пришла разнарядка на офицеров, достойных направления на учёбу в академию Генерального штаба. Но полковник Ружейкин, помня старые обиды от Миронова, пишет следующее: « Миронов очень способный и храбрый офицер, и его следовало бы послать на учёбу в академию генерального штаба, но это, к сожалению. Сделать нельзя: он черезчур революционно настроен. Я нарочно его посылаю его в самые опасные операции. Сына его убили, а его, окаянного, и пули не берут».

Вот так для начальства Миронов не был героем войны, не прославленным разведчиком русской армии, а был «окаянным человеком». Миронов знал об этой характеристике, из-за которой чуть было не попал в «академики», но отмалчивался даже тогда, когда офицеры сослуживцы заводили с ним разговоры или пытались вовлечь в какие – нибудь скупые фронтовые радости.

Не поколебало разрушительного настроения – мышления Миронова даже такое неординарное событие, как приезд Его величества самодержца всея Руси Николая Второго на фронт. Большинство генералов, офицеров и нижних чинов в приподнято – возбуждённом состоянии пребывали по этому случаю. Царь с цесаревичем наследником Алексеем прошёл пешком по всему фронту войск. Потом войска прошли церемониальным маршем мимо царственных особ. Царь вручил Георгиевские кресты, посетил лазарет.

Наконец Николай Второй позволил себе познакомиться с прославленным русским разведчиком Филиппом Кузьмичом Мироновым. Вокруг Миронова завертелась такая карусель предупредительности и восторга, что он никак не мог понять. Почему все вдруг стали счастливыми и влюблёнными в него – нелюдимого, сурового, заросшего чёрной бородой. Взгляд когда – то огнём сверкающих глаз потухший, безразличный. А может быть, при всей его внутренней трагичности, именно из – за его честности, правдивости и отчаянной храбрости вокруг него создавалось своеобразное поле порядочности и добра? Он видел. Что радуются и казаки, его братья, значит, и в самом деле – нужно и почётно – быть представленным его величеству.

Но сам Миронов как относился к особе царя? С детства ему внушали, что царь – помазанник божий. И на земле выше царя никого не бывает. На Дону все хорошие дела были связаны с именем царя. Он благодетель. А теперь на фронте его называют главным виновником всех бед и несчастий – царь. Кровопивец. «Кровавый Николашка». Надо его уничтожить, и тогда кончится война, все разойдутся по домам и наступит мир и благоденствие на многострадальной русской земле.

Миронов и сам выступал против царских указов, сопротивлялся притеснениям, которые творили различные чиновники от имени царя.

Во время почётного представления Миронова царю и его семейству ничего особенного не произошло, за исключением того, что Филипп Козьмич близко находился от высокородной четы. Царь обращаясь к нему, сказал несколько слов, пожал руку.

Затем казачья сотня под командованием Миронова провожала царя из Рени городка на Дунае, близ границы с Румынией.

Во второй половине декабря 1916 года, командуя 1–й и 2–й сотнями 32 Донского кавалерийского полка и взводом пулемётной команды, Филипп Козьмич Миронов участвовал в боях в районе деревни Лунковицы. Был тяжело ранен и отправлен в госпиталь, в Петроград.

III. Формирование революционных взглядов Ф.К. Миронова.

Когда Миронов находился в госпитале, его навестили казаки – станичники. Миронов поинтересовался откуда они появились в Петрограде, оказывается их Николай Второй вызвал с фронта для защиты самодержавия – это были три полка–Первый, Четвёртый и Четырнадцатый. Царь считал их самыми верными и надёжными защитниками царя и престола.

Казаки просили совета у Миронова. Как им себя вести с рабочими, которые выходят на улицы, требуют мира и хлеба. А начальство приказывает их разгонять. Филипп Кузьмич ответил, что казаки не должны мешать людям бороться за свои права и что казаки никогда полицейскими не будут.

Под влиянием Миронова в дни Февральской революции казаки 4 – й сотни 14 полка отказывались выполнять приказы по разгону демонстрантов. Отряды казаков покидали места расположений, дабы не участвовать в разгоне демонстрантов. Отряд казаков, высланный в район завода «Новый Лесснер». Не только не напал на рабочих, а охранял их от нападений полицейских. У казанского собора казаки освободили арестованных и избили полицейских.

Донские казачьи полки 27 февраля перешли на сторону революции вместе с Петроградским гарнизоном.

Миронов за развитием событий внимательно следил издалека… В это время он продолжал лечение в госпитале в Петрограде. Но его вскоре отправили в один из провинциальных госпиталей, опасаясь революционного влияния на казаков.

После долгого лечения в госпитале Филипп Кузьмич Миронов совершил невероятную поездку – домой. В станицу Усть – Медведицкую, так как во время войны живым и относительно здоровым попасть домой было невозможно. По дороге домой на всём пути следования: на дорогах, улицах, вокзалах – всюду были солдаты. От многих слышались речи: «Конец войне!», «Мир народам!», «Свобода!».

Миронов, не успев побыть дома, 7 марта 1917 года выехал из станицы Усть – Медведицкой. На станции Себряково ему удалось более подробно узнать о событиях в Петрограде и он решил там побывать. Здесь он узнал о событиях Февральской революции и о том, что 1 –й, 4-й и 14 й донские полки поддержали пролетариат и перешли на сторону революции.

«Я решил вернуться, - вспоминал Миронов,- в свой родной 32-й полк, где ещё числился старшим помощником командира полка по строевой части. Полк находился в городе Рени. Командиром полка оставался полковник Ружейкин, бывший окружной атаман Усть – Медведицкого округа. С ним у меня были столкновения, он был ярым монархистом, но неспособным к боевым действиям.

Явившись в полк, я коснулся Приказа № 1 Петроградского Совета, объяснив казакам, что армии не будет, и вести «войну до победного конца» безумно и бессмысленно. Необходимо было сосредоточить всё внимание на том, чтобы казачество не было вовлечено на борьбу с революцией».

Филипп Кузьмич Миронов стал членом Революционного комитете города Рении, и принимал активное участие в заседаниях комитета и митингах. Он стал добиваться отставки полковника Ружейкина, и вскоре полковника вызвали на медицинское освидетельствование, в результате которого он получил отпуск по болезни.

32-й Донской полк был снят из города Рении и переведён в соседнюю деревню, невдалеке от штаба дивизии. Полк шёл с охраной, так как распространился слух об аресте Миронова и о выдаче всех революционных офицеров и казаков. Войска, разлагаемые Приказом №1, начали митинговать – идти ли им в атаку или убежать домой…

В России наступала анархия… Армия погибала, началось убийственное разложение фронта… Временное правительство отправляло всё новые силы на фронт. В августе снова на фронт был отправлен и Филипп Кузьмич Миронов, по дороге на фронт он узнал о вооружённом мятеже генерала Лавра Корнилова

32-й Донской казачий полк, как революционизированный под влиянием войскового старшины Миронова, по приказу министра – председателя Временного правительства Керенского, был отправлен на Румынский фронт, чтобы не разлагать другие воинские части.

Известие об Октябрьской революции Филипп Кузьмич Миронов воспринял благожелательно и внутренне был готов оказывать ей всемерную поддержку. не из-за корысти и чинов, не из-за голодного и бесправного отчаяния. «К идеям большевиков я пришёл осторожным шагом и на протяжении долгих лет, но подошёл верно и отдам свои убеждения только с головою» - вспоминал он.

Миронов был избран командиром 32-го Донского казачьего полка и 17 января 1918 года привёл полк на Дон на железнодорожную станцию Себряково. Полк прибыл в свой родной Усть – Медведицкий округ Великого Войска Донского.

IV. Чужой среди своих.

Во время Гражданской войны командовал крупными войсковыми формированиями, включая 2-ю Конную армию. Пользовался весьма большой популярностью среди донского населения. Выступал против политики расказачивания и не получил поддержку Л. Д. Троцкого в вопросах взаимодействия с крестьянством. В сентябре 1918 года был награждён орденом Красного Знамени № 3, став одним из первых кавалеров.

Выступал против некомпетентного, по его мнению, военного руководства Троцкого. Узнав о циркулярном письме о расказачивании, видимо, фальсифицированном по инициативе Донбюро, в письме члену РВС Южного фронта Сокольникову Миронов пишет: «… пора разогнать политических авантюристов Донбюро, а вместе с ними и Троцкого из армии…». В октябре 1919 года за самовольное выступление из Саранска с недоформированным Донским казачьим корпусом на Южный фронт против армии А. И. Деникина был арестован по приказу Л. Троцкого С. М. Будённым и приговорён к расстрелу, но сам Троцкий остановил расстрел, затем Миронов был помилован ВЦИК. По версии белых (А. Деникина), в августе 1919 года Миронов поднял восстание, к которому примкнули несколько донских советских полков.Восстание было подавлено в несколько дней войсками Будённого (4-й кав. дивизией О. Городовикова, впоследствии замкомандарма Миронова).

Миронова переводят в Казачий отдел ЦИК, расположенный в Ростове-на-Дону, а затем на Западный фронт командующим Литовско-Белорусской армией и 16-й армией Западного фронта, на этом участке фронта наступило относительное затишье, в то время как на Южном фронте положение становится все более угрожающим. Миронова вызывают в Москву , где в июле 1919 г. происходит его встреча с В. И. Лениным. Вслед за ней принимается решение о формировании в Саранске Особого экспедиционного корпуса из пленных белоказаков и срочной переброске этого соединения на Дон. Для всех очевидно, что только авторитет Миронова может спасти Советы от наступления Деникина, в значительной мере опирающемуся на казачьи части.

Но в Саранске распоряжение главы Совнаркома старательно саботируется. Формирование корпуса затягивается, для укрепления дисциплины в него переводятся и те политработники, которые наиболее зверскими методами осуществляли расказачивание, вызывая постоянные протесты Миронова.

Миронов решается на отчаянный шаг, и несформированный корпус 24 августа выступает в сторону Дона. Троцкий объявляет Миронова вне закона. Вскоре немногочисленная часть блокируется 1-й Конной армией, Миронов с 500 бойцами взят в плен, и С.М. Буденный отдает приказ о его расстреле. ВЦИК, однако, отменяет казнь и отдает распоряжение о предании Миронова суду. Состоявшееся в Балашове заседание трибунала ведется со всей видимостью законности. Обвиняемому даже предоставляется право иметь адвоката.

На заседании Политбюро ЦК РКП(б) 23 октября 1919 года Миронову выражено политическое доверие и поручено командование 2-й Конной армией.

Намерения Миронова не могут быть истолкованы многозначно, он решился вести войну на два фронта, против белых и красных. Об этом напрямую свидетельствуют документы. Трибунал приговаривает Миронова и каждого десятого бойца его личной охраны к смертной казни, но 8 октября, в день исполнения приговора, объявляется решение ВЦИК о помиловании.

В 1920 году вступил в РКП(б). 12-14 октября 1920 года за разгром войск барона П. Н. Врангеля в завязавшемся Никопольско -Александровском сражении, за срыв намерений Пилсудского и Врангеля соединиться на правобережье Днепра и разгром конных корпусов генерала Н. Г. Бабиева и генерала И. Г. Барбовича Миронов был награждён почётным революционным оружием и орденом Красного Знамени. Участвовал в разгроме войск белых на Перекопе и изгнании из Крыма остатков белых армий.

В 13 февраля 1921 года был арестован по ложному обвинению Донского ЧК, когда неосторожно заехал в родную станицу (якобы его Вторая конная армия целенаправленно не разгромила армию Махно, так как с 1919 года командиром корпуса у Махно служил родной брат Филиппа Кузьмича - хотя, на самом деле, махновцы были Мироновым разбиты, ушёл только сам Махно с небольшой группой приближённых).

Убит часовым во дворе Бутырской тюрьмы 2 апреля 1921 года при невыясненных обстоятельствах, уже после смерти фальсифицировано дело о подготовке им вооружённого восстания на Дону - причём фальсификаторы не знали, что он уже расстрелян.

Историки утверждали, что убит Миронов был по личному распоряжению Л. Д. Троцкого, ярого ненавистника казачества.

Кто – то из убийц командарма пустил слух, что Миронова расстрелян по Постановлению Президиума ВЧК от 2 апреля 1921 года. Откуда же могло полявиться это постановление, если в «Заключение» товарища Копылова была резолюция: «Миронов расстрелян 23 августа 1921 года»? Не было такого постановления ВЧК.. Это доказывают сами же чекисты.

В конце пятидесятых годов, когда дело коснулось реабилитации безвинно убитого командарма Второй Конной армии Филиппа Кузьмича Миронова чекисты начали искать это самое мифическое постановление Президиума ВЧК от 2 апреля 1921 года и нигде не могли его обнаружить. Ни в одном архиве, ни в прокуратуре этого документа не было…

Филипп Кузьмич Миронов реабилитирован Военной коллегией Верховного суда 15 ноября 1960 года «за отсутствием состава преступления».

Заключение.

Долгие годы – целых сорок лет – висело клеймо предателя и изменника на светлом имени Филиппа Кузьмича Миронова, висело до тех пор, пока народ не доказал, что все обвинения протии него оказались ложью и клеветой. П Р А В Д А восторжествовала! Память о нём воскрешается… Мужество и величие духа сынов России - это мудрый и строгий наказ нам, живущим в будущим поколениям: никогда не должны повторяться трагические страницы жизни народов России.

Филипп Кузьмич Миронов оставил нам неоценимую возможность понять, что значит разумное, гуманное общество без насилия и зла. Честь, благородство и достоинство. Долг, верность и высокий смысл жизни, отданный за верность Отечеству.

Слава тебе чистосердечный, прямодушный, легендарный и глубоко несчастный донской казак Филипп Кузьмич Миронов.

Литература:

Евгений Лосев. Миронов. ЖЗЛ, Москва, «Молодая гвардия, 1991 год.

Р. А. Медведев, С.П. Стариков. Жизнь и гибель Филиппа Кузьмича

Миронова. Москва, «Патриот», 1989 год.

Девиз моей жизни – правда! «Советская Россия» № 161 от 10 июля 1988

года.

Исповедь непонятой жизни. «Огонёк» № 6 март 1991 года.

Чужой среди своих, враг среди чужих. «Советская Россия» № 176 от 10

ноября 1988 года.

Анатолий Знаменский «Красные дни». Москва, 1993 год

Интернет – ресурсы:

Приложение:

Перечень основных дат жизни и деятельности Ф.К. Миронова.

Перечень наград Ф.К. Миронова.

Копии фотографий Ф. К. Миронова

Презентация «Девиз моей жизни – правда!»

Основные даты жизни и деятельности Ф. К. Миронова

27 октября 1872 года - родился в зуторе Буерак – Сенюткин Усть – Медве-

дицкого округа, области Войска Донского (ныне

Серафимовический район Волгоградской области).

1880 – 1883 годы - учился в Усть- Медведицкой церковноприходской

школе.

1884 – 1886 годы - учился в Усть – Медведицкой гимназии.

1890 – 1894 годы - проходил действительную военную службу.

1895 – 1898 годы - учился в Новочеркасском юнкерском казачьем

училище.

1898 – 1903 годы - служил в 17-м Донском казачьем полку имени

Бакланова.

1903 -1904 годы - служил атаманом станицы Располинской.

1904 -1905 годы - участвовал в русско – японской войне. За геройские

подвиги награждён четырьмя орденами.

14 июня 1906 года - на станичном сходе отчитывался о поездке в Госу-

дарственную думу.

18 июня 1906 года - публично выступил против царского самодержавия.

30 сентября 1906 года - уволен из армии за неблагонадёжность.

1907 – 1914 годы - смотритель рыбных ловен в гирлах Дона.

1914 – 1818 годы - участвовал в боевых действиях на фронте империа-

листической войны. Командир сотни разведчиков.

Помощник командира полка. Командир полка. По-

лучил чин есаула, потом – войскового старшины,

награждён двумя орденами и золотым Георгиевским

оружием.

17 апреля 1918 года - выбран командиром 32 – го казачьего полка.

январь 1919 года - командир 23 – й стрелковой дивизии.

1919 год - исполняющий обязанности командующего Литовс-

ко – Белорусской Армией.

Июнь 1919 гола - член Казачьего отдела ВЦИК, косандир особого

экспедиционного корпуса в Саранске.

8 июля 1919 года - встреча с В.И. Лениным.

21 августа 1919 года - без согласования с командующим Южного фронта

выступил на фронт с недоформированным корпу-

сом.

13 сентября 1919 года - остатки корпуса были окружены войсками С.М.

Будённого, а сам Миронов по приказу Будённого

был приговорён к расстрелу.

5 октября 1919 года - суд в Балашове, который приговорил Миронова к

смертной казни.

8 октября 1919 года - ВЦИК помиловал Миронова.

28 октября 1919 года - принят кандидатом в члены партии.

январь 1920 года - получил партийный билет № 755912.

Август 1920 года - назначен командиром 2-й Конной Армии.

30 января 1921 года - выехал в Москву на должность Главного инспек-

тора кавалерии РККА РСФСР.

13 февраля 1921 года - арестован и помещён в Бутырскую тюрьму.

2 апреля 1921 года - был убит часовым с карульной вышки.

15 ноября 1960 года - посмертно реабилитирован.

Награды:

за русско-японскую войну:

Орден Св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (1905)

Орден Св. Анны 3-й степени (1905)

Орден Св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом (1905)

Орден Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом (1905).

за Первую мировую войну:

Золотое Георгиевское оружие (1914)

Орден Св. Анны 2-й степени с мечами (1916)

Орден Св. Анны 1-й степени (1917)

за Гражданскую войну:

два ордена Красного Знамени (первый КЗ за № 3)

Почетное оружие (со впаянным в эфес вторым КЗ).

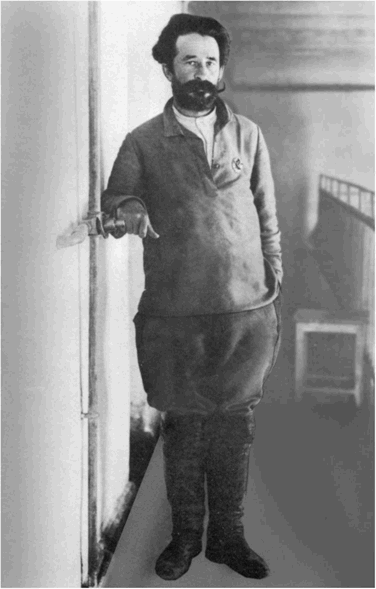

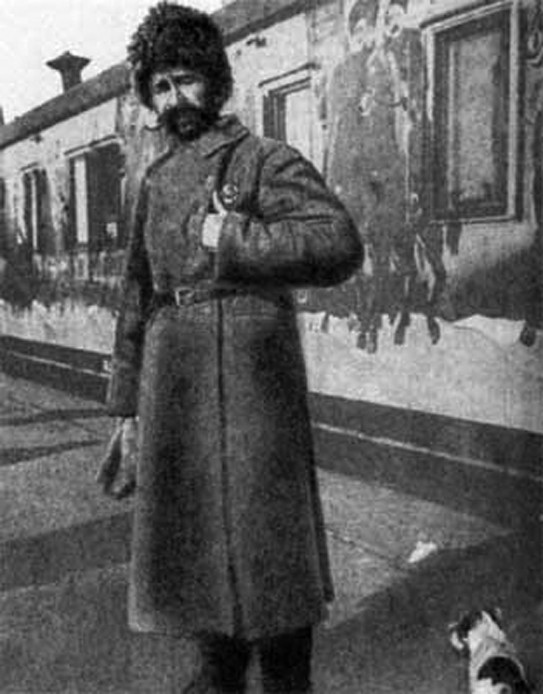

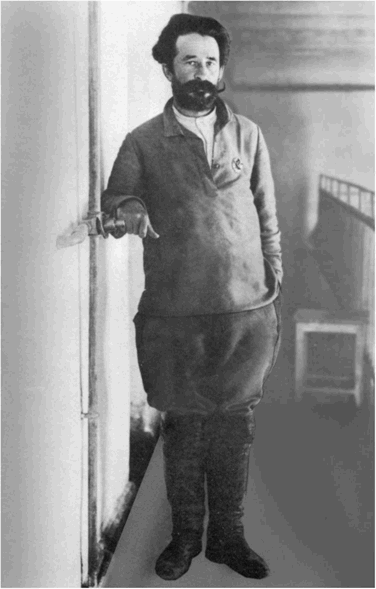

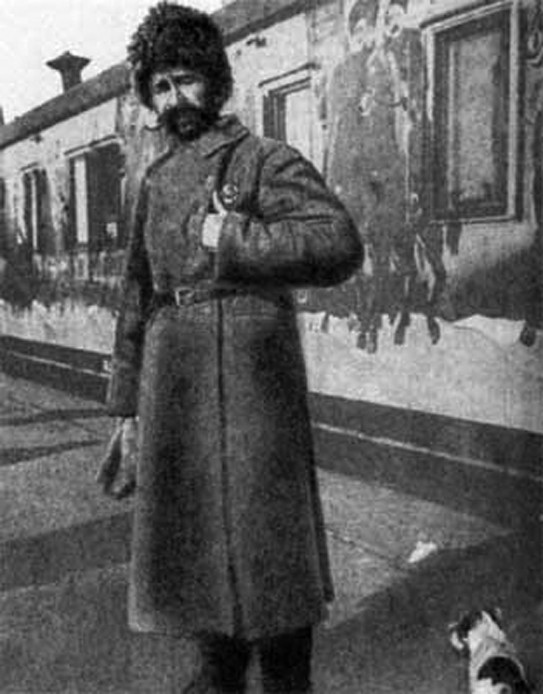

Есаул Ф.К. Миронов Герой русско - японской

войны.

Ф.К. Миронов в 1918 году. Ф.К. Миронов в камере тюрьмы

г. Балашова. 1919 год.

Ф.К. Миронов с женой и детьми Ф.К. Миронов в годы Первой

мировой войны

25