Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №8 города Буйнакска».

Номинация: «История местного самоуправления моего

края от середины 18 века до настоящего времени».

Исследовательская работа

на тему:

Подготовила:

Магомедова Патимат Магомедовна

ученица 9 «а» класса, МКОУ СОШ№8

г.Буйнакск

Руководитель:

Гандаева Патина Магомедовна

учитель истории

МКОУ СОШ№8

г.Буйнакск

2022 г.

Г.Буйнакск

Содержание.

Введение………………………………………………………..стр.3

1.Формирование городского общественного управления в

г.Темир-Хан-Шура……………………………………………стр.5

2. Деятельность органов местного самоуправления г.Буйнакска во второй половине XIX – начале XX в………………………. стр.8

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………стр.10

Список использованной литературы………………………стр.12

Приложение……………………………………………………стр.13

Введение

Актуальность темы исследования. Изучение городского самоуправления в Буйнакске во второй половине XIX – начале XX в. невозможно без обращения к процессам, происходившим в самоуправлении городов России в целом.

В современной России весьма актуальными являются вопросы, связанные с реформой местного самоуправления, в том числе проблемы разделения правомочий местных органов власти и федерального центра. В связи с этим изучение истории развития городского самоуправления, его трансформации, изменения объема полномочий представляет большой интерес для исследователя.

Вторая половина XIX – начало XX в. явились периодом, когда происходили весьма значимые процессы во всех сферах общественной жизни Российской империи, в том числе и в управлении городами. В этот период страна встала на путь развития капиталистических отношений. Возросло количество городского населения, происходило усиление значения экономической и социокультурной роли городов, о чем свидетельствовало внимание со стороны центральных органов власти: в 1870 и 1892 гг. проводились реформы органов городского самоуправления, а деятельность самих местных властей находилась под пристальным вниманием со стороны государственных структур.

Процессы, происходившие в России во второй половине XIX – начале XX века, активно изучаются в настоящее время. Объектами специальных исследований становятся также различные аспекты городского самоуправления. Однако, несмотря на это, многие вопросы управления на местном региональном уровне оказались вне сферы внимания российских историков.

Исследование городского самоуправления в Буйнакске в изучаемый период, выявление позитивных и отрицательных его аспектов позволит более объективно оценить прошлое и на основе многолетнего опыта его развития определить пути к решению большинства проблем, с которыми сталкивается современное общество.

Актуальность исследуемой проблемы связана не только с ее важностью для понимания процессов, происходящих в городском самоуправлении на современном этапе, но и с ее недостаточной изученностью. Несмотря на большое внимание к истории городов, история городского самоуправления в г.Буйнакске остается практически неизученной.

Цель исследования – изучение процесса становления и анализ деятельности органов городского самоуправления в г.Буйнакске, выявление их роли в хозяйственном, социальном и культурном развитии городов.

В рамках поставленной цели в работе определены следующие задачи:

охарактеризовать законодательные акты, регулировавшие в изучаемый период общий порядок формирования и работу органов городского самоуправления, их компетенции, права и обязанности, формы контроля над ними со стороны центральных и местных органов государственной власти;

выявить и охарактеризовать локальные нормативно-правовые акты, регламентировавшие деятельность городского самоуправления в Дагестане в исследуемый период;

раскрыть способы формирования органов местного самоуправления в городе Буйнакске;

рассмотреть основные источники городских бюджетов;

- изучить хозяйственную деятельность органов городского самоуправления;

проанализировать деятельность городского самоуправления в г.Буйнакске по благоустройству, развитию здравоохранения и народного образования в городах.

Методологической основой диссертационного исследования стал принцип историзма, позволивший рассмотреть анализируемые события и явления с исторической точки зрения в конкретных исторических условиях. Данный метод познания способствовал изучению темы, опираясь на конкретные факты, хронологическую последовательность событий, процессов и явлений в их конкретно-исторической обусловленности и развитии. В работе используется принцип объективности с целью всестороннего охвата исследуемых явлений для определения достоверности используемых исторических источников.

К числу общенаучных методов, использованных в работе, можно отнести методы сравнительно-исторического анализа, синтеза, систематизации и обобщения, выявления общих и особенных черт событий, явлений, процессов, а также элементы статистической обработки цифровых данных.

1.Формирование городского общественного управления в г.Темир-Хан-Шура.

Е.И. Козубский в своих очерках дает описание местности, в которой

располагалась Темир-Хан-Шура, а также характеризует события, происходившие в округе до и после переведения Темир-Хан-Шуры в статус города. Здесь также представлена информация об управлении городом, о его благоустройстве, о бюджете за 1892 г., о развитии общественной благотворительности и сети учебных заведений. Однако приведенные данные ограничены конечной датой – 1892 г., т.е. периодом до введения Городового Положения 1892 г. в Дагестанской области, после которого городам данной области была предоставлена некоторая самостоятельность в решении вопросов, имевших непосредственное отношение к жизни городов.

Городское управление в Дагестанской области в 60-е гг. XIX в., т.е. до введения Городового Положения 1870 и 1892 годов. Отмечено, что до 60-х годов XIX в. в Дагестане не было единой системы административного деления и управления, а продолжали существовать ханства с собственным внутренним управлением, часть территории которых находилась под управлением военного командования, где были созданы округа во главе с русским офицерами.

В исследовании указывается, что управление городами Дагестанской области осуществлялось военными властями. С 1857 г. управление городом Петровском (учрежденном в том же году взамен крепости) было возложено на коменданта, подобное положение не изменилось и с образованием Дагестанской области («Положение об управлении Дагестанской областью и Закатальским округом» от 5 апреля 1860 г.2) Во главе области был поставлен начальник из царских генералов, в руках которого сосредоточивалась вся власть. Дербентом управлял градоначальник. 29 ноября 1866 г. статус города получило укрепление Темир-Хан-Шура, управление в котором было передано полиции.

Таким образом, в рассмотренный период, в городах Дагестанской области городское самоуправление как таковое отсутствовало, а управление городами осуществлялось подразделением Кавказского командования.

В исследовании отмечаются недостатки Городового Положения 1870 г., среди которых выделяется председательствование городского головы в городской Думе и в городской Управе, так как оно могло стеснять свободу общей Думы в проверке действий исполнительной власти общественного управления, находившегося в руках городского головы.

Недостатки имело и избирательное право, базировавшееся на буржуазном имущественном цензе. Фактически лишенными избирательного права оказались наемные рабочие, представители образованной части населения, люди умственного труда – инженеры, врачи, преподаватели, чиновники, в большинстве своем не имевшие недвижимости и проживавшие в съемных квартирах. Избиратели делились на три группы численно неравные, но равные по количеству уплачиваемых налогов. Каждая группа избирала в Думу одинаковое число гласных.

Сфера деятельности городского самоуправления ограничивалась в

основном решением хозяйственных и социальных вопросов. Оно занималось вопросами благоустройства города, здравоохранения, противопожарной безопасности, поддержки благотворительных учреждений, больниц, библиотек, народного образования и т.д.

Для данного городского управления была характерна большая зависимость от центральных структур. Администрация могла совершено безнаказанно парализовать деятельность городских распорядительных Дум, если их постановление ей не нравилось.

При всех недостатках Городового Положения 1870 г., оно имело огромное значение для хозяйства и культуры города по сравнению с дореформенным городовым управлением.

В работе отмечено, что Городовое Положение 1870 г. не было распространено на города Дагестанской области. Здесь продолжали существовать управления, являющиеся составной частью «военно- народного» управления. С 1880 г. Дербентом управлял градоначальник, Темир-Хан-Шурой – полицмейстер, а Петровском – военный начальник, должность которого в последующем была упразднена (1886), а управление городом передано полицмейстеру. В 1883 г. в Дагестанской области произошли преобразования в системе военно-народного управления. Должность начальника области была переименована в должность военного губернатора3.

Между тем положение в стране менялось. 11 июня 1892 г. было принято новое Городовое Положение, которое вводилось во многих городах Российской империи. В исследовании отмечено, что согласно данному Положению повысился имущественный ценз, тем самым сильно сократив круг избирателей. Теперь выборы в гласные проводились одним избирательным собранием.

Согласно Городовому Положению 1892 г. устанавливались две формы общественного управления: в полном объеме и упрощенном виде, что зависело от социально-экономических характеристик города. В тех городских поселениях, где вводилось упрощенное общественное управление, вместо Думы учреждалось собрание городских уполномоченных (от 12 до 15 человек). Право голоса на выборах имели лица, владевшие недвижимым имуществом (не ниже 100 руб.)

Отмечено, что именно Городовое Положение 1892 г. было введено в Дагестанской области и предоставило местному населению возможность участвовать в жизни города. В результате Темир-Хан-Шуре – в 1895 г. было введено упрощенное городское управление.

В исследовании указывается, что проявление деятельности городских уполномоченных состояло в их собраниях, назначавшихся по расписанию в количестве от 4 до 24 в год. Контроль за деятельностью собрания уполномоченных осуществлял губернатор, а также Министерство внутренних дел. В Дагестанской области было образовано областное по городским делам Присутствие для обсуждения дел городского общественного управления.Так если губернатор не утверждал какое-либо из представленных ему постановлений собрания уполномоченных, оно поступало в губернские по городским делам Присутствие.

Выборы в городские уполномоченные должны были проводиться местными домохозяевами раз в 4 года. Списки избирателей составлялись заранее, за три месяца до выборов. Право голоса получали только мужчины (не моложе 25 лет), состоявшие в русском подданстве, владевшие в городе недвижимостью не ниже ста рублей или содержавшие торгово- промышленные предприятия.

В работе отмечается, что на выборах обычно присутствовало небольшое количество избирателей, остальные относились к ним безразлично. Таким образом, отсутствие гражданской сознательности у большей части избирателей приводило к тому, что итог выборов зависел от голосов меньшинства.

Упрощенное общественное управление характеризовалось избранием в состав уполномоченных города представителей из нехристиан (мусульман) в

количестве 5 части от общего числа уполномоченных. Так для членов

количестве 5 части от общего числа уполномоченных. Так для членов

городского самоуправления Темир-Хан-Шуры, с преобладающим русским населением этих городов, было характерно наличие в составе уполномоченных двух или трех представителей от мусульман.

В исследовании показано, что были ущемлены и права евреев, они

избирались в количестве 10 части от общего состава Думы или собрания.

избирались в количестве 10 части от общего состава Думы или собрания.

Евреи допускались в органы местного самоуправления только в тех городах, где им разрешалось постоянное жительство.

Выборы были тайными. Несмотря на простоту процедуры голосования ни одни выборы не проходили без замечаний и нарушений, что, скорее всего, было связано с недостатком опыта и знаний в области голосования и отсутствием гражданской сознательности у части избирателей. Следует подчеркнуть, что допущенные нарушения приводили к аннулированию результатов выборов и назначению повторного голосования. Однако в дальнейшем наблюдалось увеличение количества заявлений о допущенных ошибках, что свидетельствовало о росте сознательности избирателей.

2. Деятельность органов местного самоуправления г.Буйнакска во второй половине XIX – начале XX в.

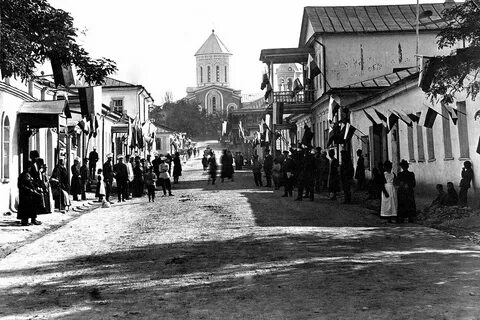

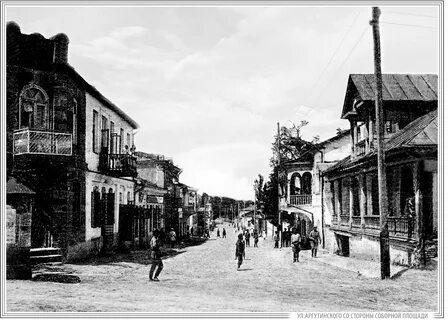

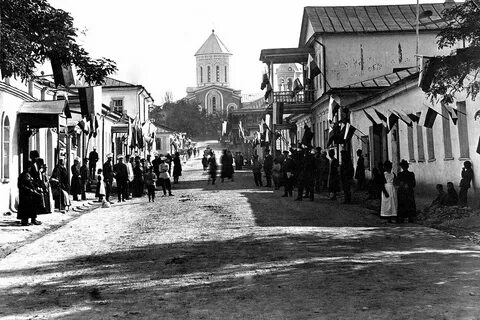

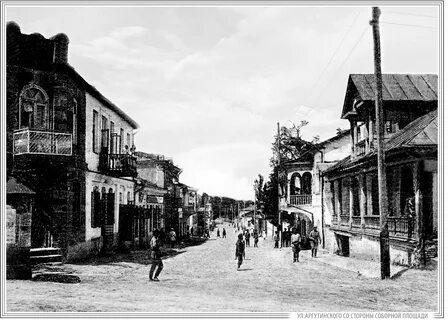

С 1866 года Темир-Хан-Шура получила права города и стала административным центром Дагестанской области. В конце XIX века в городе было 9089 жителей (считая гарнизон в 2427 человек): 4633 православных, 1950 евреев, 1241 мусульман (из них 455 шиитов, остальные сунниты), 685 армян, 433 католика, 121 протестант и 26 старообрядцев. Было 634 жилых дома и 128 лавок и складов; реальное, церковно-приходское и начальное городское училища, женская гимназия, 2 еврейские школы, больница, амбулатория, военный лазарет, типография, фотография и библиотека реального училища. 4 церкви (2 православных (Андреевский военный собор), католическая и армянская), 2 мечети, 2 синагоги. 10 фабрик и заводов (пивоваренные, кирпичные, мыловаренные и др.).

После введения Городового Положения 1892 г. органам городского самоуправления была предоставлена возможность формировать городской бюджет за счет сборов и других доходов. В период деятельности органов самоуправления городские доходы увеличились в Темир-Хан-Шуре – в 2,6 раз. В связи с введением Городового Положения 1892 г. органы городского общественного управления смогли выделить большую часть средств на развитие народного образования, здравоохранения, благоустройство городов.

Обеспечение населения питьевой водой являлось довольно острой проблемой для г.Темир-Хан-Шуры и по сегодняшний момент для г.Буйнакска. В Темир-Хан-Шуре к 1912 г. была осуществлена прокладка новой водопроводной сети и построено четыре водоразборных будки, что способствовало частичному решению проблем водоснабжения Темир-Хан-Шуры.

К задачам городского управления относилось и мощение городских улиц. Городские власти в основном принимали на себя обязанность по благоустройству центральных магистралей, в то время как устройство, содержание и ремонт мостовых и тротуаров, прилегавших к частным владениям, закреплялось за жителями городов.

В работе рассматривается деятельность органов городского самоуправления по улучшению уличного освещения в городе Темир-Хан-Шура. Показано, что вначале деятельности городского управления улицы освещались простыми (керосиновыми) фонарями, расположенными в центральных частях городов. В дальнейшем количество простых фонарей было увеличено, города приобретали и керосинокалильные фонари системы

«Галкина», силою света от 960 до 1000 свечей, фонари «Симплекс». В Петровске городской сад освещался бензиновыми лампами «Чудо», поднимался вопрос и об электрическом освещении. В Темир-Хан-Шуру электрическое освещение было проведено в 1911 г.

В отношении благоустройства органам самоуправления г. Темир-Хан-Шура приходилось решать вопросы и с канализационными системами. В Темир-Хан-Шура имели канализации лишь в отдельных частях городов, которые к тому же нуждались в ремонте. В остальных местах очистка труб и вывоз нечистот осуществлялись за счет домовладельцев. Города решали проблему канализации с помощью городских обозов, служивших для очистки помойных и выгребных ям.

В конце XIX – начале XX в. городские власти приступили к решению проблем, связанных с устройством скотобоен. В скотобойня была построена в Темир-Хан-Шуре – в 1903 г. Вначале одни из них были отданы в аренду, затем полностью перешли в ведение городов и вносили значительный вклад в их бюджет.

Во второй половине XIX – начале XX в. медицинское облуживание в городе было очень низким. Лечебные учреждения, существовавшие в городе, создавались прежде всего военными ведомствами. Перед органами городских общественных управлений стояла задача расширить медицинскую помощь. В 1903 г. в ведение и содержание Темир-Хан-Шуринского городского общественного управления перешла амбулатория, ранее содержавшаяся на средства благотворительного общества. Неудовлетворительное санитарное состояние городов приводило к вспышкам различных заболеваний, таких как малярия, холера, корь, скарлатина, чума и т. д. Для принятия предупредительных мер против проявления и развития эпидемических болезней, для приведения городов в надлежащее санитарное состояние создавались санитарно-исполнительные комиссии, в состав которых входили и уполномоченные городов Дагестанской области. Эти комиссии создавались в помощь городским общественным управлениям.

Город делился на санитарные участки, в которые назначались санитарные попечители. В их обязанность входил надзор за санитарным состоянием города, они должны были сообщать обо всех случаях заразных болезней городскому общественному управлению для принятия последними соответствующих мер и т. д. Несмотря на разнообразие и масштабность мер, принимаемых городскими общественными управлениями по решению проблем здравоохранения и санитарного порядка, их количество все еще было недостаточно для решения всех проблем, с которыми сталкивались города.

Заключение.

В заключении исследовательской работы были подведены итоги.

Управление городом условно можно разделить на два периода. Первый – до введения Городового Положения 1892 г., когда управление городами осуществлялось подразделением Кавказского командования (комендант, градоначальник, полицмейстер, военный начальник). Второй этап – после введения Городового Положения 1892 г., в этот период управление городами в Дагестане было передано в руки городских упрощенных общественных управлений (в Темир-Хан-Шуре - в 1895 г.), находившихся под надзором царских властей.

Городское упрощенное общественное управление учреждало собрание городских уполномоченных в количестве от 12 до 15 человек. Главной задачей городского самоуправления являлась хозяйственная деятельность, основу которой составляли городские финансы. От возможностей городского бюджета зависело развитие городского хозяйства.

С 90-х гг. XIX в. быстрыми темпами растет городское население, развивается экономика города. Городское управления оказывали содействие развитию экономики городов, в частности развитию некоторых отраслей промышленности – виноделия, рыболовства и т.д.Городские власти осознавали всю важность путей сообщения для развития экономики и старались содействовать этому процессу, чтобы быстрее интегрировать свои города в общероссийский рынок.

4.Органы городского самоуправления занимались вопросами благоустройства городов, в которых они достигли определенных успехов. Решались вопросы водоснабжения, мощения городских улиц, их освещения, обеспечения городов телефонной связью, ремонта существовавших канализационных систем и т.д. Однако им не удалось полностью решить все проблемы, связанные с благоустройством и развитием городского хозяйства.

5.Органы городского общественного управления активно решали проблемы здравоохранения населения, санитарного состояния городов. Они боролись с распространением эпидемических заболеваний. Совместно с санитарно-исполнительными комиссиями организовывали бараки, выделяли средства на содержание дополнительного медицинского персонала для борьбы с эпидемиями. Управления города занимались и народным образованием. Финансирование учебных заведений осуществлялось в основном из государственных субсидий, но доля, вносимая самими городами, росла с каждым годом. Ограниченные финансовые возможности городских бюджетов не позволяли достичь больших успехов в здравоохранении, санитарном состоянии городов, в народном образовании.

6.Городское самоуправление, несмотря на недостатки в своей деятельности, было шагом вперед. Оно позволило горожанам участвовать в управлении городами. Развивались здравоохранение, образование, благоустройство. Введение городского самоуправления способствовало более быстрому экономическому и культурному развитию города.

На сегодняшний день представляется актуальным и важным обращение к историческому опыту городского самоуправления г.Бунакска, так как оно может быть полезным в поиске путей решения проблем, перед которыми стоят современные города Дагестана.

Список использованной литературы

Джаншиев Г. Эпоха великих реформ: Историческая справка. – М., 1898.

Вейденбаум Е.Г. Путеводитель по Кавказу. – Тифлис, 1888.

Козубский Е. Очерки истории города Темир-Хан-Шуры // Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. – Тифлис, 1894. – Вып. 12.

Шапсович М.С. Весь Кавказ. Промышленность, торговля и сельское хозяйство Северного Кавказа и Закавказья. – Баку, 1914.

Нардова В.А. Городское самоуправление в России в 60-х – начале 90-х гг. XIX в. – Л.: Наука, 1984.

Куприянова Л.В. Города Северного Кавказа во второй половине XIX века. – М.: Наука, 1981.

Приложение.

5

количестве 5 части от общего числа уполномоченных. Так для членов

количестве 5 части от общего числа уполномоченных. Так для членов