© 2017 726 2

СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Юрий Сергеевич Пернатьев 200 мифов народов мира

Мифы – это сокровища мировой культуры. Знакомство с ними поможет глубже понять историю многих народов. Узнайте, каким богам и героям поклонялись древние шумеры, египтяне, греки, римляне, китайцы, японцы, кельты, скандинавы, славяне, ацтеки, жители Австралии! Боги и герои Древней Греции: рождение олимпийцев, подвиги Геракла, разрушение Трои, странствия Одиссея и др. Сказания наших предков‑славян: появление бога Рода, бел‑горюч камень Алатырь, борьба Перуна и Скипер‑зверя, козни Чернобога, Коляда и Кощей. Мифы Древнего Египта: вознесение Ра на небеса, гибель и возрождение Осириса. Предания Древней Индии: деяния Индры, сражение богов и асуров. Скандинавский эпос: боги Асгарда и др. Кельтские легенды о рыцарях Круглого стола, Мерлине и короле Артуре. Шумеро‑аккадская мифология: путешествие Иштар в царство мертвых, сказания о Гильгамеше и др.

Просмотр содержимого документа

«Юрий Сергеевич Пернатьев 200 мифов народов мира»

Текст предоставлен правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6980261&lfrom=202213444

«200 мифов народов мира / сост. Пернатьев Юрий Сергеевич»: «Книжный клуб“Клуб семейного досуга”»; Белгород, Харьков; 2014

ISBN 978‑966‑14‑7416‑0

Аннотация

Мифы – это сокровища мировой культуры. Знакомство с ними поможет глубже понять историю многих народов. Узнайте, каким богам и героям поклонялись древние шумеры, египтяне, греки, римляне, китайцы, японцы, кельты, скандинавы, славяне, ацтеки, жители Австралии! Боги и герои Древней Греции: рождение олимпийцев, подвиги Геракла, разрушение Трои, странствия Одиссея и др. Сказания наших предков‑славян: появление бога Рода, бел‑горюч камень Алатырь, борьба Перуна и Скипер‑зверя, козни Чернобога, Коляда и Кощей. Мифы Древнего Египта: вознесение Ра на небеса, гибель и возрождение Осириса. Предания Древней Индии: деяния Индры, сражение богов и асуров. Скандинавский эпос: боги Асгарда и др. Кельтские легенды о рыцарях Круглого стола, Мерлине и короле Артуре. Шумеро‑аккадская мифология: путешествие Иштар в царство мертвых, сказания о Гильгамеше и др.

Понятие «миф» имеет множество толкований, но обычно под мифом подразумеваются истории о богах, духах, перевоплощениях и героях, живших и творивших в начале времен и участвовавших в создании самого мира и его устройстве. И все же более точный смысл заложен в понятии «мифология» («логос» – изначальное, первородное, божественное слово).

По сути, миф – это срез родовой человеческой памяти и о прошлых веках, и о деяниях предков, и даже воспоминание о том, как зарождалась жизнь на земле. Например, несмотря на временны΄е, исторические, культурные и ментальные различия древних стран и народов, у них много общего в мифах о происхождении Вселенной, о деяниях богов и подвигах героев.

При знакомстве с преданиями древности первое, что можно увидеть – их монументальность и величие, которые мирно уживаются с приметами обыденности и будничности в поведении и устремлениях персонажей историй. Нередко боги, призванные совершать подвиги во имя созидания, походят на обычных горожан или селян, обремененных повседневными заботами. Правда, в любых ситуациях возможности и способности божеств не сравнимы с присущими простым людям.

Разнообразие и разноцветье красок, волшебство поэтического склада, настоящий психологизм в отношениях – вот что притягивает нас в древних легендах, позволяя на какое‑то время почувствовать себя наследниками великих эпох.

В предлагаемой читателям книге собраны наиболее популярные и значительные предания древних времен. Разумеется, это лишь малая их часть, но и она дает представление о том колоссальном наследии, которое спустя тысячелетия восхищает метафоричностью образов, богатством сюжетных линий и удивительной жизнестойкостью наших далеких предков, как смертных, так и божественных.

Шумеро‑аккадская мифология – система религиозных представлений древнейшей из известных цивилизаций, располагавшихся на территории Междуречья (долины рек Тигр и Евфрат) и развивавшихся с IV по II тыс. до н. э. Северное Междуречье занимал Аккад, а Южное – Шумер.

Практически все мифологические линии были созданы шумерами. Аккадцы лишь заимствовали их, но при этом внесли новое звучание, динамичность и даже некий психологизм. Поэтому большинство мифов Междуречья существует в разных версиях – иначе говоря, вслед за шумерами их мифы по‑своему пересказывали аккадцы, ассирийцы и вавилоняне.

Дошедшие до нас мифы шумеров и аккадцев повествуют об устройстве мира, рождении богов, их страстях, ссорах и интригах, благословениях и проклятиях, созидательных и разрушительных деяниях. Лишь изредка клинописные тексты сообщают о борьбе за власть между богами, но даже в этих случаях соперничество не бывает ни ожесточенным, ни кровопролитным.

Самые ранние мифологические литературные тексты – гимны богам, пословицы, некоторые мифы (например, об Энлиле) – обнаружены во время раскопок древних поселений Фара и Абу‑Салябих. От времени правления лагашского правителя Гудеи (ок. III в. до н. э.) дошли строительные надписи, дающие важный материал, касающийся культа и мифологии. Но главная часть шумерских текстов мифологического содержания относится к старовавилонскому периоду – времени, когда шумерский язык вытеснялся аккадским, но вавилонская традиция еще сохраняла свою систему преподавания.

До настоящего времени не обнаружено ни одного шумерского мифа, который бы непосредственно был посвящен сотворению мира. То немногое, что известно о шумерских космогонических идеях, построено на умозаключениях и выводах из кратких замечаний, содержащихся в разных письменных памятниках. Зато известно немало мифов, посвященных устройству мира и его культурному движению, сотворению человека и основанию цивилизации.

Божества, участвующие в этих мифах, сравнительно немногочисленны: бог воздуха Энлиль, бог воды Энки, богиня‑мать Нинхурсаг (известна также под именами Нинмах и Нинту), бог южного ветра Нинурта, бог луны Нанна‑Син, бог кочевников Марту и главным образом богиня Инанна, особенно во взаимоотношениях с ее неудачливым супругом Думузи.

Наиболее важным божеством шумерского пантеона, конечно, был Энлиль – «отец богов», «царь неба и земли», «царь всех стран». Согласно преданию, он отделил небо от земли, взрастил из земли «семя полей», произвел на свет «все полезное», изобрел для возделывания земли и для строительных работ мотыгу и даровал ее «черноголовым» (то есть шумерам или, возможно, человечеству в целом).

Разумеется, общин в Междуречье Тигра и Евфрата было больше, чем главных богов и богинь. Поэтому мифы имели, как правило, единую основу, но пересказывались по‑своему. Кроме того, в разных общинах одни и те же боги имели собственных предков. Им приписывались подвиги, относившиеся именно к данной общине, а не ко всем шумерам и аккадцам – двум народностям, различным по языку, но близким по хозяйству и организации. При этом одни и те же боги в соседних шумерских и аккадских общинах назывались по‑разному. Так, у шумеров богиня любви и плодородия называлась Инанна, у аккадцев – Иштар, солнечным божеством у шумеров был Уту, а у аккадцев – Шамаш и т. д.

Шумеро‑аккадские мифы и сегодня читаются с интересом, поскольку позволяют ощутить колорит эпох, которые давно канули в вечность, но продолжают манить своей загадочностью и удивительной гармонией человека и мира.

Как повествует предание, когда‑то небеса и земля были едины, и в этой первобытной стихии не было ничего – ни травы, ни деревьев, ни рыб, ни зверей, ни людей. Земля и небо представляли собой подобие горы в пространстве, заполненном вечными водами дочери океана Намму – праматери всего сущего. Но однажды поднатужилась Намму и произвела на свет сына Ану и дочь Ки. Поселила она их раздельно: Ану на вершине горы, а Ки – внизу, у ее подножья. Когда дети выросли, стали они по воле Намму мужем и женой. И родила Ки владыку Энлиля, наполнившего дыханием жизни весь окружающий мир.

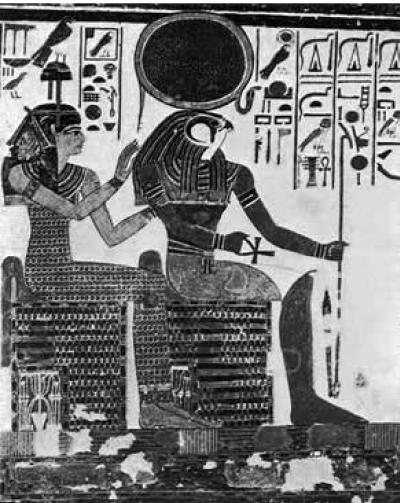

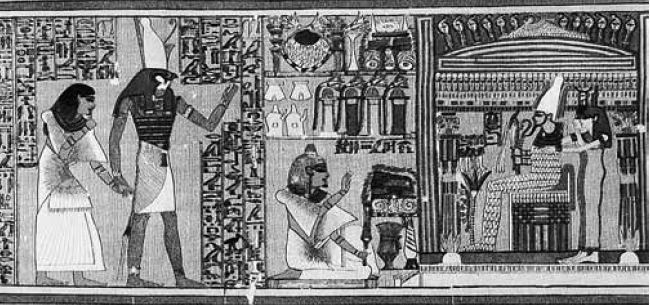

Боги Энки, Уту и Инанна. Оттиск печати аккадского времени. III тыс. до н. э.

Затем Ки произвела еще семерых сыновей, семь могучих стихий, без которых не было бы света и тепла, влаги и цветения. Прошло время, и родились у Ану и Ки младшие боги, помощники и слуги. Им дали имя Ануннаки.

Вскоре потомство Ану и Ки стало настолько многочисленным, что отец богов Ан решил расширить обиталище своих подданных. Для этого он призвал первенца Энлиля и сказал:

– Стала тесна гора для тебя, твоих братьев и сестер. Давай оторвем вершину и разделим гору на две части.

Разорвали отец и сын гору. Ан поднял вершину вверх, а Энлиль опустил плоское подножье вниз. Так появилось небо в виде огромного свода, а ниже – земля в виде обширной тверди с множеством гор и ущелий. Ан избрал себе небо, а землю передал в наследство сыну.

Стал неутомимый Энлиль носиться над дарованной землей, проникая взором в самые дальние концы и наполняя ее дыханием жизни. Его братья и сестры осветили и согрели землю. Решив ее заселить, они сказали Энлилю:

– Определи нам место, где бы мы могли жить вместе в мире и согласии.

Порадовался такому желанию Энлиль и соорудил город в самом центре земной тверди, дав ему имя Ниппур. А еще дал Энлиль городу законы, строго следя за тем, чтобы никто их не нарушал.

Убедившись, что Ниппур благословен, а его обитатели справедливы, Энлиль решил и сам обжиться на новом месте. Он построил себе высокий помост, воздвиг на нем дом из лазурита – обитель с вершиной до середины небес.

В то время жила в Ниппуре сестра бога Ану, старица Нунбаршегуну вместе с прекрасной дочерью Нинлиль. Знала женщина, что молодые горожане с восхищением следят за девушкой, а потому всячески оберегала ее от чужих глаз. Но красавица была необычайно упряма и однажды таки настояла, чтобы наставница разрешила омыться в прозрачных водах горного ручья.

– Иди, дочь моя, – сказала Нунбаршегуну. – Только знай, что на цветущий луг за Ниппуром может спуститься из храма сам Энлиль. Если увидит тебя огнеокий бык и предложит любовь, не соглашайся, скажи ему: «Я еще слишком молода. Еще не созрели груди мои и уста мои не знают поцелуев».

Все случилось так, как предвидело и чего опасалось материнское сердце. Увидев Нинлиль, Энлиль не замедлил спуститься вниз. Когда же божественная дева не уступила вспыхнувшей страсти, он удалился, сделав вид, что примирился с отказом. Но когда на следующий день Нинлиль снова явилась омыться, Энлиль, притаившийся в камышах, налетел на нее, бросил на дно челна и насытился невинной красотой.

Узнали о том старшие боги и, вознегодовав, решили на своем совете изгнать насильника в подземный мир. Пришлось Энлилю подчиниться суровому решению. За ним последовала и Нинлиль, успевшая привязаться к своему супругу. В толщах земли родила Нинлиль первенца Нанну, будущего бога луны, которому суждено было подняться на небо, чтобы являть смертным божественную смену времен.

Вскоре молодые возвратились на небо и жили в уединении, стараясь как можно меньше общаться со смертными. Энлиля раздражали их шумные толпы, и в своем гневе он обрушивал на людей различные бедствия. Редко удавалось кроткой Нинлиль усмирить гнев огнеокого быка. Оттого часто страдали люди от чумы, засухи, потопов и многих иных напастей.

Когда небеса отделились от земли, умножилось племя небожителей и не стало хватать им пищи. Отчаявшись, боги воззвали к праматери Намму с просьбой помочь утолить голод. Намму тут же разбудила бога Энки, хозяина океана пресных вод:

– Проснись, сын мой! Избавь богов от терзаний!

– Я сделал все, что было в моих силах, – ответил недовольный Энки. – Я и так утомился от трудов, а у моих братьев и сестер на уме лишь пиры да развлечения.

– Нет! Всего ты не сделал, – возразила мудрая Намму. – Ты не сотворил помощников, которые взяли бы на плечи наши заботы.

– Каких еще помощников? – удивился Энки.

– Людей! – ответила Намму. – Пусть они будут по виду похожи на братьев твоих, но бессмертия не знают.

– Из чего же я их сделаю? – спросил Энки.

– Да хоть из моей плоти, – ответила Намму. – Я отделю ее от себя, насыплю на землю рядом с водой. А лепить людей тебе поможет богиня Нинмах. Она омочит руки в воде, часть моей плоти отщипнет и вылепит творенья. А ты уж распорядись ими как следует.

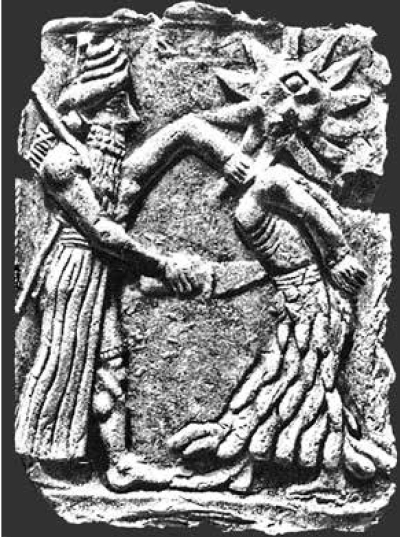

Битва богов. Оттиск печати. III тыс. до н. э.

Первой согласилась Нинмах.

– Я сделаю то, что ты просишь, – проговорила она. – Но как узнать, хорошо или нет создание и какую судьбу ему назначить?

– А вот судьбу мы сами и определим, – ответил Энки.

Загоревшись великой мыслью, решил хозяин вод устроить богам пир в честь будущего сотворения человека. Много вина было выпито во время торжества. Нинмах и Энки отдохнуть бы от хмельной вечеринки, но они тут же решили приступить к осуществлению задуманного. Ничего хорошего из этой затеи не могло получиться.

Намочила Нинмах руки в воде, отщипнула кусок глины. И задвигались быстрые пальцы, создавая подобия богов. Голова же богини кружилась, а земля ходила ходуном, потому и фигурки выходили совсем не такие, какими задумывались. Вот возникает первое подобие человека. Руки его слабы, ни согнуться, ни взять ничего не могут. Второй вышел подслеповатым, а третий и вовсе с кривыми ногами. Видит Нинмах, что получаются какие‑то уродцы, и вознамерилась было уничтожить всю работу. Но Энки уже успел дать сотворенным существам вкусить хлеба.

– Пусть будут такие, как есть! – сказал он. – Да будет первый стражем дворцовым, второй же певцом станет, третий – серебряных дел мастером.

Затем вылепила Нинмах еще одну пару людей, а затем и третью. Со второй попытки Энки удалось слепить человека с двумя руками и двумя ногами. Но были его ноги тонки, как тростинки, живот вздут, спина сгорблена.

Обрадовавшись, что получился человек, Энки обратился к Нинмах:

– Назначь этому человеку судьбу, чтобы он мог добывать себе пропитание.

Нинмах рассмеялась:

– Какая может быть судьба у такого калеки! Видишь, у него дрожат руки и трясется голова.

С этими словами она подошла к человеку и поднесла ему хлеб. Но он вовсе не мог его взять.

– Не живой это человек, – сказала Нинмах. – Нет ему на земле назначения.

– А вот я думаю, что нашел назначение для этих фигурок! – вскипел Энки.

Так между Нинмах и Энки разгорелась ссора. Много они наговорили друг другу обидных слов. Но женщина, даже если она богиня, всегда старается оставить за собой последнее слово. И Нинмах сказала:

– Наверное, не будет тебе, Энки, места на небе и на земле. Уйдешь ты в земные глубины и не увидишь света.

И все же Энки выполнил до конца свою миссию. Но для этого ему пришлось немало потрудиться.

Если отец богов Ан создал жизнь на земле, то Энки, сын богини Намму, ее упорядочил. До него земля была покрыта непроходимыми чащами и болотами – ни пройти по ней, ни проехать. Не было никакого спасения и от змей со скорпионами. Кроме того, стаи свирепых зверей рыскали повсюду, загоняя смертных в мрачные пещеры.

Став за плуг, Энки выкорчевал кустарник, провел по земле первые борозды и засеял их зернами. Для хранения урожая соорудил закрома, наполнил Тигр и Евфрат животворной водой. Берега засадил тростником, воды заполнил рыбой. Затем занялся морем и заботу о нем поручил божественному надзирателю.

Горные пастбища Энки отдал во власть царя гор Сумукана, скот пасти поручил богу‑пастуху Думузи. Женщин Энки обучил выводить из шерсти овец нить и сплетать ее в ткань, после чего поручил наблюдать за их трудом богине Утгу. Ублажил Энки и богиню Инанну, наделив ее любовью к битвам и способностью привлекать к себе мужчин.

Заметив, что люди лучше ухаживают за тем, что принадлежит им самим, Энки провел между участками земледельцев межи, наметил границы между городами. А чтобы люди не были похожи на зверей, Энки создал установления и записал их в скрижалях, которые должны были строго почитаться. Шумеры назвали эти установления «ме». Обладание «ме», согласно правильному пониманию, означало пользование всей полнотой власти. Эти священные записи Энки предусмотрительно оставил у себя, дабы люди не возвысились и не возомнили себя богами.

В те времена, когда боги делили между собой первозданную землю, пребывала в пространстве страна Дильмун, окруженная водами бездны. В этой стране не слышался пронзительный крик зловещей птицы – вестницы смерти, не крался свирепый лев, не склевывали птицы рассыпанных на крыше зерен, не знал человек болезней и старости, не звучал плач за городской стеной.

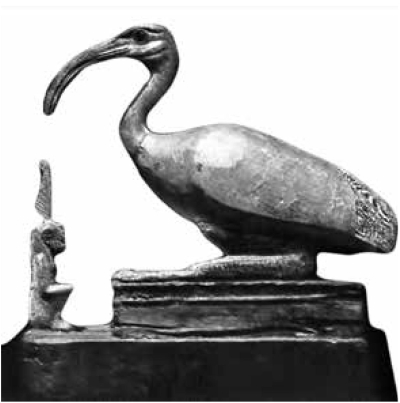

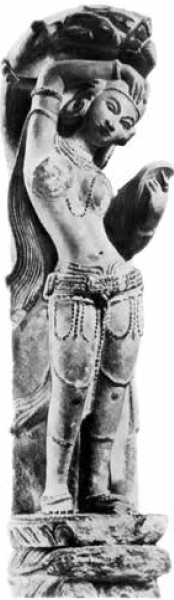

Богиня‑мать. II тыс. до н. э.

Вот эту прекрасную землю Энки подарил своей супруге по имени Нинхурсаг.

Возлег в Дильмуне Энки рядом с богиней, и она сказала:

– Вот дал ты мне прекрасную страну, а что мне в этом подарке? Ведь нет воды в каналах, в колодцах же вода горька. Не растут на полях злаки и не пристают к берегам корабли.

Тогда Энки приказал солнечному богу Уту сойти с небес и наполнить каналы пресной водой. Тут же вода в колодцах из горькой превратилась в чистую, свежую и сладкую. Стала страна Дильмун зеленым садом, а безжизненные пески превратились в изумрудные поля и цветущие луга.

Выросли кусты и деревья, а на них запели сладкоголосые птицы. К пристани Дильмуна стали причаливать корабли с драгоценными грузами. Страна Тукриш прислала золото и светлый лазурит, страна Мелухха – драгоценный сердолик, страна Мархаши – горный хрусталь, страна Маган – крепкую медь, страна Элам – тончайшую шерсть, священный город Ур – зерно, масло и наилучшие ткани.

Обрадовалась Нинхурсаг и приняла семя Энки. Каждый день ее беременности был равен месяцу: девять дней – девять месяцев материнства. Вскоре родила матерь страны госпожу‑растение Нинсар и на берегах реки взрастила ее. Увидел Энки Нинсар и затаился в болотах, прельстившись ее юной красотой. Выйдя на берег, он познал Нинсар, и та приняла его семя.

Словно по нежнейшему маслу Нинсар родила Нинкур и на берегах реки взрастила ее. Увидел Энки Нинкур и затаился в болотах, прельстившись ее красотой. Выйдя на берег, он познал Нинкур, и приняла она его семя.

В очередной раз родила Нинкур Утту. И она приглянулась Энки. Велел он садовнику принести абрикосы, спелые огурцы и янтарный виноград в гроздьях. Получив дары, Энки пришел к дому Утту и представился хозяйке садовником. Обрадованная Утту с радостью приняла щедрые дары. Опьянел Энки при виде Утту и, бросившись к ней, осыпал поцелуями. Затем возлег, чтобы она приняла его семя.

Но тут появилась Нинхурсаг. Собрала она семя Энки и восемь трав из него взрастила – лесную, медовую, садовую, целебную и множество других.

Узнав о таинственном превращении, стал Энки спрашивать, что за травы выросли. Услышав ответ, начал он срезать одну траву за другой и с удовольствием их поедать, решая судьбу каждой. Увидела Нинхурсаг, что Энки съел все восемь растений, и в ярости воскликнула:

– Глаза мои его больше не увидят! – и покинула Дильмун.

Только после ее ухода ощутил Энки сильную боль во всем теле. А вместе с ним страдал весь мир, страдало и все живущее. Тогда понял Энки, что никто не сможет помочь ему, кроме Нинхурсаг. Послал он за ней всех зверей, но не смогли они ее отыскать. Страдания Энки усиливались, а это означало, что мир мог оказаться в опасности. Но вот лиса, самая ловкая из зверей, сказала Энки:

– Если я верну тебе Нинхурсаг, чем ты меня наградишь?

– Я для тебя посажу дерево, а имя твое прославлю.

Почистила лиса свою шкурку, помчалась к Нинхурсаг. Неведомо как, но все‑таки сумела вернуть ее в Дильмун. Посадила Нинхурсаг страдальца на свое лоно и стала спрашивать:

– Где источник твоей болезни, мой возлюбленный супруг?

И каждый раз, когда ей отвечал Энки, помогала супруга появиться на свет волшебному целителю, изгоняющему хворь. Первым родился Абау – отец растений, затем один за другим появились и владыка волос, лечивший больные корни, и богини, лечившие нос, рот, горло, руки, ребро.

Исцелив Энки, сказала Нинхурсаг:

– А теперь определи судьбы порожденным мною детям.

И установил Энки каждому из новорожденных божеств его назначение. С этого времени господином страны Дильмун стал последний из рожденных богов – добрый Эншаг.

Инанна была богиней неба, любви, а также воинским и звездным божеством, символ которого – звезда Венера. Она считалась дочерью бога неба Ану, сестрой богини подземного царства Эрешкигаль и солнечного бога Уту.

В давние времена Инанна обратила свои мысли к тому, чтобы прославить и облагодетельствовать «город черноголовых» Урук. Узнав, что владыка Вселенной Энки хранит у себя «ме» (законы жизни), она решила добыть их и доставить в Урук.

Нарядившись, Инанна отправилась в путь. Увидев ее, Энки позвал служителя Исимуда и приказал:

– Накрой стол, поставь чаши, сосуды с пивом и ячменными лепешками и пригласи девушку.

Сели Энки и гостья за стол. Съела Инанна лепешку и запила ее водой. Энки же выпивал один сосуд пива за другим. Дождавшись, когда господин захмелеет, попросила у него Инанна скрижали «ме».

– Ничего мне для тебя не жаль! – сказал Энки и передал Инанне все сто законов «ме».

Дождавшись, когда Энки заснул, Инанна погрузила свою добычу на небесную ладью и отплыла в милый ее сердцу Урук. Между тем Энки пробудился и, подняв голову, не нашел «ме». Не помня о вчерашних возлияниях, он призвал Исимуда и, к ужасу своему, узнал, что собственноручно отдал «ме» Инанне.

– О Исимуд! – сказал Энки. – Отправляйся с семью морскими демонами (лахама) в погоню и отними у Инанны небесную ладью и то, что в ней лежит.

Догнал Инанну Исимуд и приказал богине оставить небесную ладью. Стала сетовать Инанна на то, что Энки нарушил свое слово, призвала в свидетели богов. Но Исимуд ни за что не хотел ее слушать. Он приказал демонам сбросить богиню с ладьи.

Тогда обиженная Инанна призвала своего служителя Ниншу, чья рука тверда и чьи ноги не ведают усталости. Явившись на призыв госпожи, Ниншу отогнал демонов, семь раз пытавшихся отнять у богини небесную ладью. После этого Инанна продолжила свой победный путь и наконец пристала к Уруку. Весь город с ликованием вышел ей навстречу.

Жил в священном Ниппуре сын Энлиля Нинурта – бог ураганного южного ветра. И владел он оружием по имени Шарур, чей блеск вызывал у противников смертельный ужас. Однажды Шарур обратился к Нинурте:

– Господин, в горах обитает злой дракон – порождение Куру, страны, что не знает возврата. Асаг ему имя. Сразимся с Асагом, одолеем его и добудем славу!

Полетел Нинурта в горы, но, увидев силу Асага, отступил, хотя и не робок был сердцем. Снова Шарур призвал своего господина к мужеству, обещая непременную победу. И вновь полетел Нинурта в горы против Асага. Он двигался в шуме ветра, в грохоте и блеске молний. Дрожала земля, но и Нинурта не отступал. Изловчившись, нанес удар Асагу и сокрушил его.

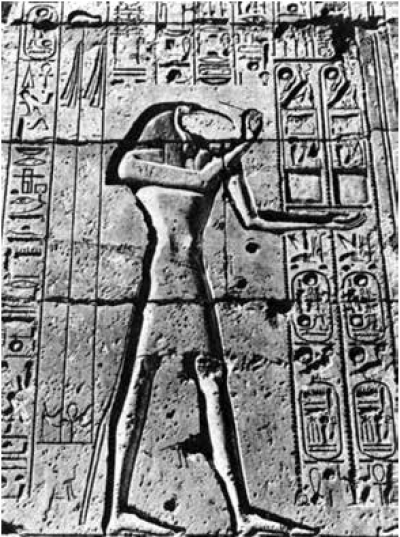

Кудурру (межевой камень) Мелишипака из Суз. Символы богов шумеро‑аккадского пантеона. XII в. до н. э.

Тогда Куру, страна, породившая Асага, решила отомстить победителю. На славный город Нинурты обрушились ядовитые воды смерти, залили они землю, преградив путь всякой жизни. А затем на страну обрушился голод, не щадивший никого. И вновь пришел Нинурта на помощь. Из камней он построил стену, преградившую путь водам смерти, впустил животворные потоки, и полилась вода по каналам. Взрыхлили мотыги землю, упали в нее семена и прикрылись влажной почвой. Ушла печаль из страны, возликовали небесные боги. Явилась к Нинурте богиня‑мать Нинмах, восхищенная подвигом героя. К ней Нинурта обратился с такими словами:

– Слава тебе, госпожа, за то, что ты решилась посетить мои земли, не испугавшись битвы. Холм, на котором я стою, отныне станет твоей горой, и ты будешь его повелительницей.

В роковой час и не по своей воле пришлось богине Инанне покинуть землю и уйти с великих небес в подземное царство. Оставила она семь храмов в своих городах и унесла от смертных семь своих тайн. Вместе с богиней ушел и Ниншубура – ее посол и визирь, глашатай ее желаний. Сказала ему госпожа:

– Слушай меня, Ниншубура. Как только я скроюсь, ты подними жалобный плач на могильных курганах. В клочья изорви одежду и обойди жилища великих богов. Прежде всего зайди к Энлилю и молви, упав на колени: «О владыка, не дай погибнуть в подземном мире Инанне, дочери твоей. Не разреши серебру твоему, взор ослепляющему, пылью покрыться». Если же владыка ветров тебе не откроет, спеши к мудрому Наине, владыке всех знаний. Не поленись ему повторить, что говорил Энлилю. Если и он ничего не скажет, то иди к Энки, великому владыке земли, и повтори ту же мольбу. Теперь же простимся: пути наши здесь разойдутся.

Подошла Инанна к горе из лазурита. Но нет ей входа – на семь засовов заперты ворота. Кричит богиня:

– Откройте!

И спрашивает привратник:

– Звезда Восхода, зачем явилась в страну Заката?

– Свою сестру мне надо видеть.

– Тогда, Инанна, снимай скорее корону. В подземном мире свои законы.

Сняла богиня корону, и стало меньше одним засовом.

Суров привратник. Ждет от богини новых жертв, чтобы лишить ее магической силы.

Сняла Инанна все облачения и наряды. Обнажила тело, сиявшее женской красотой. Вошла в пещеру, склонилась перед троном своей сестры Эрешкигаль. Рядом на судейских креслах сидят семеро Ануннаков, семеро судей, покорных ее слову.

От смертельного взгляда сестры отошел дух Инанны, а тело ее было брошено на крюк рядом с трупами смертных.

В это время Ниншубура, визирь Инанны, плачем исходил на небе, в горе и страдании царапал щеки и тело, созывал народ, обходил храмы, умоляя о помощи. Но лишь владыка Энки отозвался на его стенания. Из ногтей, не покрытых краской, он выскреб грязь и сделал из нее некое существо – кургар. Из ногтей же, покрытых краской, он выскреб иную грязь, из которой слепил другое существо – калатур. Водрузил он уродцев на ладони, дал наставления, как вести себя в мире подземном, и отпустил со словами:

– Летите, кургар с калатуром, и без Инанны, дочери любимой, не возвращайтесь!

Помчались кургар с калатуром на крыльях мушиных, славя того, кто из грязи их вынул. В подземные ворота влетели с такой быстротой, что даже недремлющий страж не успел их заметить. Влетев в тронный зал, посланцы увидели корчившуюся от боли Эрешкигаль. Боль эта поразила богиню в тот самый миг, когда богиня любви Инанна ушла из мира земного.

И сказали кургар с калатуром:

– Мы можем помочь тебе, Эрешкигаль.

– О, если можете, изгоните боль из утробы.

– Можем, владычица! – воскликнули оба посланца. – Позволь только приблизиться к телу на крюке.

– Берите, только скорее меня избавьте от мук!

Поднатужившись, кургур с калатуром сорвали тело Инанны. Живой водой омыли, травой живой, которую дал Энки, протерли. И задышала богиня, поднялась, зашагала к воротам, не проронив ни слова.

Но тут подоспели Ануннаки.

– Не торопись, Инанна, – сказали они богине. – Коль хочешь возвратиться в мир, где тебя ждут боги, должна оставить выкуп – душа за душу. Свитой твоей станут демоны смерти, им и назовешь замену.

Вышла Инанна, а за ней – демоны. Первым Инанну встретил благородный Ниншубура. Увидев Инанну живой, он, возрадовавшись, повалился ей в ноги. Но демоны тут как тут.

– Его мы возьмем как выкуп, Инанна, – сказали они богине.

– Нет, – сказала богиня. – Этого не возьмете. Он из подземного плена открыл мне дорогу к жизни.

Борьба крылатого гения с крылатыми быками. Оттиск печати ассирийского времени. I тыс. до н. э.

Демоны отступили:

– Что ж! Назови нам другого.

В славном городе Уре встретил Инанну Шара, почитавшийся богом. Пред ней тоже упал на колени. А демоны за свое:

– Давай нам этого, богиня, тогда мы оставим тебя в покое и ты сможешь вернуться в город.

– Нет! – сказала Инанна. – Этого не возьмете. Песен он много знает. Расчесывая мне кудри, он всегда напевал ласковые песни.

Демоны отступили:

– Что ж, назови нам другого.

После троекратного выбора вступила наконец богиня в город Кулаб, чтобы встретиться со своим супругом Думузи. Но что она видит? Сидит Думузи на троне, облаченный в пышные одежды, а на его голове – царская корона.

Увидев Думузи, присвоившего себе царский трон, разгневалась богиня и без промедления обратила на своего любовника страшный взгляд смерти. Испугался самозванец и сбежал из дворца, укрывшись у своей сестры Гештинанны. Теперь уже его, незадачливого владыку, преследуют демоны, требуя того самого залога. За брата уже была готова сойти в подземный мир сама Гештинанна, но Инанна объявила свой приговор: Гештинанна и Думузи должны поочередно делить свою судьбу в потустороннем царстве.

Влюбилась однажды прекрасная богиня Иштар в юного красавца Думузи, сына бога Энки. Не могла жить без него ни дня и очень печалилась, когда он куда‑то отлучался. Как‑то раз отправился Думузи на охоту и не вернулся. От слуг, сопровождавших охотников, богиня узнала, что внезапно налетел страшный вихрь, Думузи упал, как надломленный тростник, и дух его угас.

Великая скорбь овладела богиней – но разве могла она примириться со смертью того, кто был ей дороже жизни! И вспомнила она о стране без возврата, о суровом обиталище мрака и подземного царства, хозяйкой которого была сестра Иштар богиня Эрешкигаль.

Надела влюбленная наряд, украсила кольцами запястья и лодыжки, перстнями – пальцы, уши – серьгами, подвесками – шею, обвила голову золотой тиарой и отправилась скорбной дорогой. Подошла Иштар к воротам, которые открываются только мертвым.

– Откройте! – воззвала богиня, ударяя по засовам. – Откройте, а не то обрушу ваши ворота, сломаю запоры и всех мертвых выпущу наружу.

Привратники услыхали шум и удивились – кто это мог быть? Ведь известно, что тени мертвых бесшумны и беспокойства страже не доставляют.

Крик услышала сама Эрешкигаль. В ярости она воскликнула:

– Кто там ко мне стучится, словно пьяница в дверь таверны? Надо же выпить столько хмельной сикеры!

– Это не пьяница, – почтительно промолвил страж. – Это богиня Иштар, твоя сестрица, она пришла за Думузи.

– Впусти! – приказала хозяйка подземного мира.

С громким скрипом открылись ворота. Предстала богиня Иштар перед стражем во всей своей красоте и скорби. Но привратник не дрогнул, лишь взглядом указал на тиару, которую надлежало снять перед входом в подземелье.

Сняла богиня царский символ, и снова пред ней оказались ворота, теперь уже медные. Богиня вручила второму стражу кольца и серьги. Когда же прошла седьмые ворота, предстала обнаженной среди душ, снующих в кромешном мраке, как летучие мыши. На ощупь пробиралась Иштар, натыкаясь на стены, скользкие от воды и слез, падала и снова поднималась.

С гордо поднятой головой предстала она перед царским троном и сказала хозяйке подземного мира:

– Верни мне, сестра, Думузи. Нет без него мне жизни.

Резко оборвала богиню Эрешкигаль:

– Такого закона нет, чтобы мертвым жизнь возвращать ради чьей‑то прихоти. Мало ли осталось юнцов? Пусть они и заменят Думузи.

– Думузи один, – возразила Иштар. – Прекрасному нет замены!

И тут Эрешкигаль обернулась к слуге своему Намтару, владыке болезней, и махнула рукой. И тут же поразили Иштар шестьдесят язв и шесть тысяч болячек.

Затихла земля без Иштар. Овладел землей холод, предвещавший распад жизни и победу могильного мрака. Боги, глядя на землю с небес, не узнали земную обитель. Всполошившись, послали гонца из верхнего мира в мир нижний с приказом:

– Иштар возвратить, а с ней и Думузи!

Как ни кипела яростью Эрешкигаль, как ни кричала, что нет возврата из царства смерти, пришлось ей смириться.

В тот день, когда Иштар вместе с Думузи ступили на землю, весна снова засияла. Птицы запели в ветвях, прославляя любовь и верность, жены вернулись к мужьям на брачные ложа. В храмах Иштар открылись настежь все двери. Ликующий хор голосов провозгласил:

– Думузи воскрес! Вернулся к любви Думузи!

Во времена правителя Лугальбанды случилась война между Уруком и страной Аратта. Поход на Аратту был трудным, поскольку воинам пришлось преодолевать неприступные горы Хуррум.

Страшны были эти горы даже для тех, кто родился в ущельях на берегах грохочущих рек. Для того же, чья родина – город между двумя равнинными потоками Тигра и Евфрата, они еще страшнее, особенно если у одного из воинов, да еще и предводителя похода, отнялись ноги и он не в силах идти дальше.

Не иначе враждебные духи этих гор, защищающие Аратту, наслали на могучего Лугальбанду болезнь, надеясь, что это остановит поход. Но духи не знали, с кем имеют дело. Поняв, что не может идти, Лугальбанда не стал задерживать войско. Призвав отца Энмеркара, он сказал:

– Оставьте меня, я выздоровею и догоню отряд еще до того, как воины достигнут Аратты.

Энмеркар знал слово сына и потому приказал воинству продолжать путь.

Лугальбанда долго смотрел товарищам вслед, пока они не скрылись за скалой. С невероятным усилием он перевернулся, чтобы встретиться взглядом с солнечным богом Уту, братом богини Инанны. «Должен же Уту увидеть меня, плененного злыми богами этих гор?! – думал Лугальбанда. – Ему наверняка под силу рассеять их невидимое воинство своими лучами‑стрелами!»

Но, увы, Уту не заметил больного воина, продолжив свой путь по бескрайнему небу.

Внезапно послышался шум крыльев. Подняв голову, Лугальбанда увидел над собой огромную львиноголовую птицу. Еще у себя в Уруке слышал он о крылатой фурии по имени Анзуд. Рассказывали о ее необычайной дерзости: Анзуд осмелилась похитить знаки власти и таблицы наставлений у самого Энлиля, чтобы стать могущественнее всех богов. По просьбе Энлиля его крылатый сын Нинурта настиг птицу в горах и пустил в нее стрелу, не дающую промаха. Стрела настигла воровку, но, обладая таблицами наставлений, Анзуд отыскала место, где давались советы пораженным стрелой, и ловко избежала божественной мести. Лишь с третьего раза Нинурта поймал Анзуд и отобрал у нее священные реликвии.

Не замечая Лугальбанды, птица летела к высокому дереву. С трудом поев, воин вскоре забылся сном. В туманном видении к нему явился Уту и объяснил, что он все видел и слышал, но не мог отклониться от своего пути, а теперь пришел, чтобы помочь страдальцу. Уту помазал губы Лугальбанды каким‑то снадобьем, и тот наутро проснулся совершенно здоровым.

Только теперь Лугальбанда осознал, что за ночь воинство, скорее всего, ушло слишком далеко и ему уже не догнать друзей. Тогда он решил обратиться за помощью к Анзуд. По дороге к высокому дереву Лугальбанде попалась можжевеловая роща. Зная, что можжевельник угоден богам, юноша сорвал несколько веток и спрятал в мешок.

Бог Энки. Оттиск печати аккадского времени

Достигнув гигантского дерева, Лугальбанда дождался, когда Анзуд покинет свое гнездо. Впервые в жизни смельчак испытывал тревогу. Ведь ни один из смертных не бывал во владениях Анзуд, не видел ее гнезда, в котором она вскармливает птенца. Кто знает, как отнесется Анзуд к непрошеному гостю?

По мере того как Лугальбанда поднимался вверх, цепляясь за ветви, писк детеныша становился громче и громче. Лугальбанда достал из мешка несколько кусков жира и заглянул через край гнезда. Птенец, еще слепой, разевал клюв и громко пищал. Вволю накормил Лугальбанда беспомощного детеныша, а кроме того, еще и украсил гнездо душистым можжевельником. В это время послышался шум крыльев, и воин поспешил покинуть гнездо, спрятавшись в ветвях.

Подлетела Анзуд к дереву, но писка птенца не услышала. Позвала малыша, а он не отозвался. Смертельно напуганная, птица‑мать опустилась в гнездо и увидела птенца, сытого и довольного. Поняв по можжевеловым ветвям, что в гнезде кто‑то побывал, птица воскликнула:

– Явись, кто бы ты ни был, бог или человек, я тебя достойно награжу!

Лугальбанда вышел из своего укрытия и низко поклонился Анзуд.

Настала очередь подарка. Для начала птица предложила юноше богатство в виде россыпей серебра.

– Благодарю тебя, Анзуд, – сказал Лугальбанда. – Но я не достоин этих даров. Я прошу об одном: сделай так, чтобы я был неутомим в беге.

– Пусть будет так! – согласилась птица. – Ты будешь скороходом. Только не открывай тайны моего жилища и не похваляйся моим подарком.

Понеслась в поднебесье Анзуд, промчался по горам Лугальбанда, не уступая в скорости птице. Обнаружив войско по облаку пыли, птица тут же указала к нему дорогу. Увидев сына, Энмеркар обрадовался и заключил его в объятья. Возликовали и храбрецы Урука.

Вскоре на горизонте появился враждебный город с его могучими стенами. Но духи гор снова преградили путь.

Тогда Энмеркар обратился к воинству с такими словами:

– Кто может отнести богине Инанне мое послание?

Замолкли воины, объятые страхом. Кто решится пройти через горы Хуррума? Как предстать перед великой богиней?

Лугальбанда вышел вперед и сказал родителю:

– Я готов доставить послание к Инанне и к утру возвратиться.

– Скажи, мой сын, великой богине, чтимой нами в Уруке, что путь к Аратте закрыли враждебные духи. Спроси, что нам делать, чтобы снять заклятье.

В одно мгновенье скрылся Лугальбанда из виду, словно растворился в воздухе. В поднебесье Анзуд несется. Бежит по земле Лугальбанда, не уступая в скорости птице. Анзуд озирает небо и указывает герою на дом великой Инанны.

И вот Лугальбанда встал перед Инанной.

– Закрыли злые духи путь к враждебной Аратте, – сказал он богине. – Скажи, как нам снять их заклятье.

– Живут в моих водах рыбы, – сказала богиня Инанна. – Одна среди них всех огромнее – богиня вод. И правит она рыбьим народом, как боги – народом человеческим. На том же берегу растут тамариски. Ты отыщи тамариск, выдолби из него чан, затем из тростников сплети сеть, поймай ту рыбу и принеси мне ее в жертву.

Лишь только прозвучали эти слова, Лугальбанда скрылся из виду. Подбежал он к берегу, нашел священный тамариск, срубил его и выдолбил чан. Затем разжег огонь и сплел сеть для ловли рыбьего бога.

Все исполнил Лугальбанда, все испытания прошел и в конце пути спас своих воинов от злых духов.

Когда небеса еще не имели названия, существовал лишь создатель Апсу – мировой океан подземных пресных вод, воплощение первозданной стихии, первопричина жизни. Были также Мумму – мудрый советник, обладающий лучами сияния Апсу, и Тиамат, праматерь всего живого. Жили они в океане, воедино смешивая свои воды. В те далекие времена появились и боги.

Первыми имена получили Лахму и Лахаму. От этих глубинных чудовищ родились бог Аншар и богиня Кишар. Затем Аншар создал первенца Ану по своему подобию. От Ану родился владыка низа Эйа, тоже подобный своему отцу.

Были боги молоды, шумливы и постоянно досаждали Апсу, у которого буйный нрав молодого поколения вызывал постоянное недовольство.

Возмущенный несдержанным поведением молодежи, старейшина обратился к супруге, чтобы она позволила унять буйных юнцов. Но Тиамат не дала на то согласия. И тогда Апсу решил сам жестоко расправиться с непослушными, приобщив к заговору своего советника Мумму.

На беду повелителя об этом замысле проведал Эйа. Приготовил он для Апсу питье, а когда тот погрузился в сон, тут же его умертвил, разрезал на части и рассеял в океане.

Не пожалел Эйа и могучего Мумму: заковал его железными обручами и лишил волшебной силы. Затем на краю океана построил просторное жилище. Здесь от богини Дамкины у Эйи родился сын‑первенец – с сияющим взором, с походкой мужа‑владыки. Дано ему было имя Мардук. Охранять свой дом и колыбель сына Эйа поставил праотца Аншара, у которого было четыре глаза, четыре уха и пасть, изрыгающая огонь.

Между тем Тиамат, узнав, что боги погубили Апсу, решила разрушить установленный порядок и вновь смешать воедино стихии, которые начали уже разделяться. Создала Тиамат одиннадцать чудовищ. Во главе их поставила созданного вместе с чудовищами бога Кингу, сделав его своим мужем. Ему праматерь вручила скрижали судьбы и возложила на грудь.

Узнал об этих планах Эйа и послал всем богам известие с повелением немедленно явиться в Чертог. Сев за трапезу, боги стали неспешно вкушать пищу, беспечно пить и наслаждаться угощениями. Но вскоре все прояснилось. С ужасом узнали Ануннаки, что Тиамат‑праматерь решила погубить их и даже собрала войско во главе с Кингу.

Но тут вперед вышел бесстрашный Мардук и сказал:

– Я готов в одиночку сразиться с грозной Тиамат и стать вашим защитником. Я один рассею двенадцать чудовищ. Только знайте: если добуду победу, я стану господином и всем вам придется мне подчиниться.

Поначалу боги возмутились, окружили Мардука и наперебой закричали:

– Молод ты, чтобы быть над нами владыкой! Мы старше тебя, да и родом более знатны!

– Что ж, – ответил Мардук, – я вас не неволю. Но тогда будете сражаться сами.

Призадумались боги, а затем все же смирились.

– Не готовы мы с Тиамат сражаться! – был их ответ. – Победи нашу праматерь и будешь главным в совете.

Вручили боги Мардуку жезл власти, на царский трон усадили и обратились к нему с почтительной речью:

– О Мардук! Истинно, среди нас ты самый могучий, путь твой более возвышен, чем наши пути, и даже великий Ану под властью твоей пребывает! Главенство твое – навеки, превосходство твое – навсегда! Тебе мы вручаем власть над обоими мирами – земным и небесным.

Как только Мардук получил от небесных богов символы власти, он взял могучий лук с тугой тетивой и булаву, а впереди выставил молнии. Затем с помощью Ану сплел сеть и повелел буйным ветрам ее натянуть.

Божество в виде человекобыка и богиня Нинхурсаг. Рельеф из Суз. II тыс. до н. э.

При виде Мардука страх овладел Кингу. Разбежалось воинство из драконов, сотворенных Тиамат. Но сама она твердо выдержала взгляд Мардука. Тогда накинул Мардук на Тиамат свою сеть, растянутую ветрами. Раскрыла Тиамат пасть, чтобы проглотить смельчака, но Мардук, ловко отпрянув, пустил буйные ветры прямо в Тиамат. Заполнили они ее утробу и раздули так, что она не могла пошевелиться. И тогда Мардук натянул тетиву – и стрела, вырвавшись со свистом, пронзила сердце праматери.

Когда Тиамат испустила дух, Мардук наступил на ее необъятное тело, вырезал мечом сердце, а туловище рассек надвое. Половину, которая была выше, он поднял вверх и прикрыл ею верхние воды, словно стеной. В этой стене, которой он дал имя «небеса», пробил ворота и поставил стражей, чтобы они по его повелению выпускали дожди, град и снег. Из нижней половины могучего тела Тиамат Мардук создал землю и закрыл ею нижние воды, которые заполняли царство Эйи.

После этого одолел Мардук всех, кто против него выступал, а затем поднялся на небо и построил дворцы для Ану, Энлиля, Эйи и жилища для звезд и планет. Создал бог и луну, доверив ей ночь. Одарил ее лучистой короной, чтобы рогами‑зубцами мерить время. День же отдал Мардук богу Шамашу, повелев ему разгонять своими мечами‑лучами всех нечестивцев, желавших мрака и тьмы. За это благодарные боги воздвигли Мардуку город и храм. И зажил герой‑строитель в своем небесном дворце, не зная труда и забот.

Но вот как‑то боги явились к своему владыке и пожаловались, что терпят голод и холод. Задумался Мардук, решая, что можно предпринять. Его размышления прервал Эйа. Он сказал, что ему нужны кости и кровь, чтобы создать для богов верных слуг. Пусть они и кормят, и поят, и согревают своих господ. А жертвой был избран слуга Кингу, ибо он в ответе за былые обиды.

Тотчас Кингу связали, повлекли его к Эйа, вину ему объявили, а затем разрезали жилы. Когда же вытекла кровь, взял Мардук глину, на крови Кингу ее замешал и вылепил человека, передав ему бремя богов. Самим же богам позволил жить без тягостных забот и повседневных трудов. Так благодаря богам появились люди, которые с тех пор почитают своих создателей.

В городе Эреду жил умелый во всех делах и чистый духом мудрец Адапа, сын бога Эйа. Каждый день в любую погоду он отправлялся ловить рыбу. Были сыты и служители храма Эйа, кормились добычей и жители города.

В то утро море было спокойным, а рыба клевала как никогда хорошо. Вытаскивая крупную рыбину, Адапа почтительно называл ее по имени и уговаривал смириться со своей судьбой.

– Прости меня, Сухур, что я оторвал тебя от сладкой донной травы, – обращался он к рыбине с длинными усами. – Тебе придется лечь рядом с толстогубым Гудом. Он уже почти затих. А тебя, Мур, бич рыбаков, я отпущу. Игла твоя наносит незаживающую рану.

К полудню дно лодки было полно живым серебром. Адапа начал было сворачивать снасти, как вдруг откуда ни возьмись появился Южный ветер. Одним дуновением он перевернул лодку со всей рыбацкой добычей.

Адапа был человеком тихим и незлобивым, но обидчикам спуску не давал. Недолго думая, он ухватился за крыло ветра. От тяжести крыло обломилось и безжизненно повисло. Застонал Южный ветер, как раненая птица, и неуклюже полетел в свою обитель на самом краю земли.

Тотчас море стихло. Тяжело дыша, Адапа поплыл к берегу. В тот день в Эреду никто не ел рыбы. И это сразу стало известно богу Эйа, которого Адапа почитал как отца.

– Что случилось? – спросил Эйа, выходя навстречу рыбаку. – Где твой улов, сын мой? Почему ты без лодки?

– Лодку потопил Южный ветер. За это я сломал ему крыло, – ответил рыболов простодушно.

Эйа схватился за голову:

– Что ты наделал! Ану тебе этого не простит!

Как раз в это время Ану с высоты небесного трона озирал свои владения. Увидев, что море неподвижно, он позвал своего слугу:

– Спустись вниз и узнай, почему стало неподвижным море. Не занемог ли мой Южный ветер? Или ему дуть надоело?

Прошло совсем немного времени, и Ану услышал голос верного слуги:

– О премудрый отец богов! Южный ветер в постели, он лежит и стонет. Ловец рыб Адапа повредил ему крыло.

– Дерзкий смертный! – в ярости завопил Ану. – Пусть он немедленно явится ко мне на суд.

Услышав это, Эйа обратился к сыну:

– Иди, Адапа! Ану в гневе, и помочь тебе могу только советом. Растрепай волосы и посыпь их пылью. Облачись в черные одежды. Может быть, явившись с повинной, смягчишь грозное сердце владыки богов. Когда будешь входить в небесные врата, будь вежливым с их стражами. Слуги они, а все же могут за тебя замолвить словечко. Но помни, если тебе предложат угощенье – не ешь и не пей! Отвергай и другие дары.

Гильгамеш. Рельеф на воротах дворца Саргона II в Дур‑Шаррукине. VIII в. до н. э.

Поблагодарил Адапа божественного советчика и отправился в дальний путь. Стражи небесных ворот спросили его:

– Почему ты явился на небо в одеждах, приличествующих смерти и подземному миру?

– У нас на земле исчезли два великих бога, Думузи и Гишзида, – отвечал Адапа, потупив глаза. – Я ношу по ним траур.

Переглянулись между собой небесные стражи, и понял Адапа, что обман удался. Побежали слуги вперед, чтобы возвестить господина о приходе Адапы.

– У врат человек появился! – сказали боги Ану. – Его имя Адапа. Он – само благочестие.

– Пропустите его! – приказал Ану, смягчившись.

Так оказался Адапа перед небесным троном.

– Выходит, что Южный ветер первым затеял ссору, – промолвил Ану, выслушав рассказ рыболова. – Это меняет дело. Что же ты стоишь? Отдохни с дороги.

Вспомнил Адапа наставления Эйа: «Сон подобен смерти» – и, поклонившись, ответил:

– Мне не до сна!

– Тогда садись.

– Мне ли сидеть в твоем присутствии?

Адапа все больше нравился владыке небес, и наконец властитель предложил ему еду и воду жизни.

И на этот раз отказался Адапа, вспомнив наставления Эйа.

Удивился Ану и спросил:

– Кто твой советчик?

– Меня наставлял отец мой Эйа, – ответил Адапа.

– Не на благо пошла тебе его великая мудрость, – проговорил Ану с сожалением. – Был ты ловцом рыбы, им и останешься. Не удержал ты на крючке вечную жизнь – выпустил ее в море. Будут смертны и твои потомки. Стражи! Возьмите его за руки и верните на землю.

Так и не пришлось мудрому Адапе приобщиться к сонму бессмертных.

В славном городе Кише, что стоит на Евфрате, правил справедливый и мудрый Этана, прозванный пастырем города. Имел он все, о чем только может мечтать смертный, кроме сына, которого Этана очень хотел. Не раз ему являлся во сне светоч мира Шамаш, но, как только он пытался обратиться к нему с мольбой о сыне, тотчас просыпался.

Тогда решил Этана принести Шамашу великую жертву, заколов шестьдесят откормленных быков. И возрадовалось сердце Шамаша. В ночь после жертвоприношения Шамаш явился Этане и открыл ему великую тайну:

– Далеко на небе есть трава рождения: кто к ней прикоснется, тот не уйдет в мир бездетным.

– Но боги не дали мне крыльев, – сказал Этана. – Как мне подняться на небо, чтобы добыть траву рождения?

– Спустись в глубокое ущелье, – отвечал Шамаш, – отыщи там раненого орла. Он тебе поможет.

Утром Этана отправился в горы и отыскал мрачное ущелье. На самом дне нашел он орла со сломанными крыльями и вырванными когтями.

– О несчастный! – воскликнул Этана. – Кто с тобой так жестоко обошелся?

– Я сам виновник своих несчастий! – ответил орел с тяжким вздохом. – Много лет я жил в гнезде на высоком дереве, в корнях которого обитала змея. Мы жили как добрые соседи, предупреждая друг друга об опасностях. Если мне удавалось догнать и убить онагра (дикого осла), часть добычи получала нижняя соседка. Так мы соблюдали клятву верности, произнесенную перед ликом Шамаша. Но однажды у змеи появились детеныши, и мое неразумное сердце задумало злое. Дождавшись, когда змея отправится на охоту, я распростер крылья, чтобы слететь вниз. Один из моих орлят, умная пташка, догадавшись о моем намерении, пропищал:

– Не делай этого, отец, Шамашу все видно!

Но я не послушал малютку и, упав вниз, съел змеиных детенышей. Приползла мать‑змея и, увидев, что змеенышей нет, взмолилась справедливому Шамашу, чтобы он наказал убийцу беззащитных. И повелел Шамаш змее, чтобы она отыскала мертвую тушу буйвола и проникла в нее.

Вскоре почувствовал я милый мне запах мяса и обратился к детям своим:

– Давайте слетаем, отведаем буйвола.

– Не надо, отец! – закричал мой умный орленок. – Может, в туше гниющей змея притаилась?

Не послушался я малютки, полетел и сел на тушу, клюнул, кругом огляделся, снова клюнул, а как очистил все мясо снаружи, в чрево забрался. Тут меня змея и схватила, обломала мои крылья, всего истерзала и бросила в яму.

Сжалился Этана над орлом, напоил его свежей водой и перевязал раны. Взмыл орел в небо, пробуя крылья, и опустился на землю. Сказал ему Этана:

– Крылья твои сильны. Отнеси меня на небо, к престолу великого Ану.

– Садись! – ответил орел. – Прижмись к спине и ухватись за крылья.

Когда они поднялись, орел спросил:

– Взгляни на землю, что ты там видишь?

Взглянул Этана вниз и ответил:

– Вся земля стала похожа на холм, а море не шире Евфрата.

Поднялись они еще выше, и земля стала малой рощицей. Орел поднимался все выше и выше, пока земля стала не шире арыка.

– Вот теперь мы добрались до верхнего неба, где обитают только боги, – сказал орел.

И тотчас же Этана увидел небесные врата, а за ними – дворец великого Ану.

Опустившись у самого трона, Этана обратился к творцу с такими словами:

– О великий владыка! Ты дал мне все, о чем может мечтать смертный. Но нет у меня потомства. Умру я, и забудется мое имя, словно и не жил я. Одна у меня к тебе просьба: дай мне хоть раз прикоснуться к траве рождения.

– Прикоснись, Этана, – сказал Ану, – ибо Шамаш высокого мнения о твоем благочестии.

Тут на глазах Этаны выросла сочная трава. Прикоснулся он к ней и горячо поблагодарил Ану.

Затем сел на орла и дал ему знак опускаться. Уже на пороге дома услышал Этана детский плач и понял, что стал отцом. Взял он младенца на руки и назвал его Балихом.

Прожил Этана на земле шестьсот лет, а когда пришло время уходить к предкам, высокий трон Киша занял его сын Балих. От него слава об Этане и его смелом полете обошла всех живущих.

Там, где Евфрат устремлял свои воды к морю, высился город Урук. Правил в нем царь Гильгамеш, на две трети бог, на одну треть человек. Среди смертных не имел он себе равных и не знал, куда приложить свою силу. Тогда взмолился народ перед великой богиней‑матерью Аруру:

– Ты, породившая Гильгамеша, давшая непомерную силу, сотвори мужа, который был бы ему равен!

Вняла этой просьбе Аруру. Руки в воде омыла, ком глины отщипнула и слепила могучего Энкиду. Было его тело покрыто густой шерстью, пасся он вместе с газелями в степях, теснился у водопоя со зверьем.

Гильгамеш, сражающийся со львом. Оттиск печати. XXIV в. до н. э.

Узнал о появлении Энкиду и Гильгамеш. Сразу просветлело его лицо от мысли, что ниспослали боги настоящего соперника. Вскоре он увидел шагающего вдали исполина. Широки его плечи, руки и ноги мощны, словно кедры.

В то же мгновение раздался клич в Уруке. Услышав его, мужья обычно запирали двери, чтобы на глаза Гильгамешу не попадались жены и дочери. Теперь же открылись двери и забылись прежние страхи. Все горожане прибежали к стенам, чтобы увидеть схватку великих мужей.

Встали Гильгамеш и Энкиду друг перед другом, а затем сошлись насмерть. Ноги в землю вошли по колена. Застонала земля от боли. Вздулись жилы героев, тяжелым стало дыхание. Наконец остановили схватку, обсыхая на солнце.

– Ты вразумил меня силой, – сказал Гильгамеш Энкиду. – Прежде я думал, что одолею любого. Но мы оказались равными. Зачем же нам ссора?

Увидев героев, идущих в обнимку, народ Урука побежал им навстречу, вынес корзины с хлебами, поднес кувшины с сикерой. Досыта наелся Энкиду хлеба, а сикеры испил полных семь кувшинов. Веселилась его душа. Но вдруг слезы хлынули из его глаз.

– Что с тобой, брат? – спросил Гильгамеш.

– Слезы душат мне горло, – отвечал Энкиду. – Без дела сижу. Иссякает сила.

Задумался Гильгамеш и сказал:

– Есть дело. Я слышал, что где‑то у моря в кедровом лесу живет свирепый Хумбаба. Если его уничтожить, то одно зло мы уже изгоним из мира.

– Я знаю тот лес, – отвечал Энкиду. – Ров там прорыт вокруг всех деревьев. Кто проникнет в его середину? Ведь голос Хумбабы сильнее бури, а уста его подобны пламени. Неравен бой в жилище Хумбабы.

Но царь уже принял решение. Вышел он из дворца вместе с Энкиду и обратился к народу:

– Слушайте, старцы Урука! В кедровом лесу я хочу победить Хумбабу и прославить свое имя.

Отвечали старцы:

– Ты молод еще, Гильгамеш, и следуешь всего лишь зову сердца. Кто может одолеть чудовище?

Услышав эти слова, Гильгамеш взглянул на Энкиду:

– Мне ли теперь бояться Хумбабы? По круче один не пройдет – двое взберутся. Сильного друга я обрел. Готов я с ним пойти на любого врага.

Посоветовавшись, старейшины все же благословили друзей с таким напутствием:

– На силу свою ты, Гильгамеш, не надейся. Будь хладнокровен. Впереди пусть шагает Энкиду, он ведает тропы и к кедрам найдет дорогу.

Двинулись побратимы дорогой бога солнца Шамаша. Спустя шесть недель увидели гору. Перешли ров, окружавший кедровый лес, вступили под сень деревьев.

Заметив друзей, Хумбаба стал неслышно к ним подкрадываться. Но что это? С чистого неба внезапно ударила буря. Это Шамаш, заметив опасность, выпустил восемь ветров. Загромыхали громы. Молнии пересекались, словно мечи великанов. И завертелся Хумбаба, как щепка в водовороте. Из его пасти вырвался вопль. А с ним и мольба о пощаде.

Гильгамеш поднял свой топор и нанес удар Хумбабе прямо в затылок, а Энкиду довершил ударом в грудь. На третьем ударе рухнул Хумбаба на землю. Закачались кедры, застонали, ибо погиб их покровитель.

– Теперь за иное возьмемся! – воскликнул Гильгамеш и сразу сорвал с тела Хумбабы первое одеяние и бросил в яму с водой. Закипела вода, поднялся вверх горячий пар. Энкиду же набросил сеть на шесть остальных одеяний и швырнул в ту же яму. Там они и рассеялись.

Пробудившись на следующее утро, Гильгамеш умылся, облачился в чистую одежду. И в этот миг посветлело небо – с вершин спустилась сама богиня Иштар.

– Хочу, Гильгамеш, чтобы ты стал моим супругом, – сказала она. – В дар ты получишь от меня колесницу с золотыми колесами. Запряжет в нее ураган могучих мулов, которые подвезут тебя к нашему дому. Сядешь ты на золотой престол, и преклонят перед тобой колени все земные владыки.

– Замолчи! Не возьму тебя в жены! – прервал Гильгамеш богиню. – Ты подобна жаровне, что гаснет в холод. Дверь ты худая, что ветер снаружи впускает, дом, что обрушился на владельца, мех дырявый, сандалия, жмущая ногу. Лучше вспомни, кого ты любила и кто сохранил благодарность о твоей любви? Думузи, которого ты любила, до сих пор страдает. Птичку‑пастушка ты любила – обломала ему крылья! Могучего льва любила, но от любви он получил в степи семью семь ловушек. Конь тебе полюбился, отважный в битвах. Загнала ты его в конюшню, уздой наградила и плетью, лишила ручьев прозрачных, мутной водой напоила, до упаду приказала скакать. Еще пастуху‑козопасу любовь свою подарила, но затем превратила его в волка. Был любим тобой Ишуллану, хранитель отцовского сада. Когда же он отверг твои притязания, ты его в паука превратила. И вот теперь твоя похоть ко мне обратилась? Не бывать этому!

Услышав эти речи, разгневалась богиня, в небо взвилась и предстала перед троном родителя Ану.

– О отец мой! – завопила она, рыдая. – Оскорбил меня Гильгамеш. Все мои прегрешения перечислил. Ославил он меня, так пусть за это будет наказан.

– Но ты первая оскорбила царя Гильгамеша своим предложением.

– Пусть он будет наказан! – не унималась богиня. – Сотвори быка, чтобы он растоптал нечестивца в его покоях. Если смертные будут нас, бессмертных, оскорблять, оскудеют дары и зашатается трон твой, отче! А не то сойду я в нижнее царство и выпущу оттуда мертвых, чтобы они всех живых истребили.

– Хорошо, хорошо! – промолвил испуганный Ану. – Будет тебе бык, только мертвых оставь в покое!

Тут же был создан могучий бык, которого рассерженная богиня без промедления погнала в ненавистный город. Достигнув Евфрата, выпил бык всю воду в семь глотков и вступил в Урук. От его первого дыхания открылась яма, и в нее упали сто мужей. От второго дыхания разверзлась еще одна яма. В ней погибли двести урукцев.

Услышав шум, вышли навстречу чудовищу друзья‑побратимы. Энкиду, бросившись сзади, ухватил быка за хвост, и бык повернулся. Гильгамеш ударил его между рогами, и бык свалился на землю бездыханный. Кинжалом Гильгамеш распорол бок быка и вытащил огромное сердце, принеся его в дар богу Шамашу.

Увидев гибель быка, заголосила Иштар:

– Горе тебе, Гильгамеш! Ты меня опозорил, убив быка!

Услыхал эти речи Энкиду, вырвал хвост у быка и швырнул богине прямо в лицо.

Зарыдала Иштар и призвала городских блудниц, которые ей верно служили, оплакать быка. Гильгамеш же созвал мастеров, чтобы оправить бычьи рога, и прибил их над ложем, а затем задал во дворце пир.

Однажды, проснувшись среди ночи, Гильгамеш рассказал Энкиду сон:

– Мне приснился небесный дворец, а в нем – собрание бессмертных богов. Беседу вели три бога: Ану, Энлиль и Шамаш.

Наш покровитель Ану сказал Энлилю:

– И зачем они умертвили быка, которого я создал? Но не только в этом их прегрешение. Они похитили кедры Ливана, которые охранял Хумбаба. Пусть за это жизнью заплатят.

– Нет! – возразил Энлиль. – Пусть один Энкиду умрет. Гильгамеш достоин прощения.

– За что же он должен быть наказан? – вмешался Шамаш в беседу. – Не твоим ли, Энлиль, решением уничтожены были и бык, и Хумбаба?

– Помолчал бы ты лучше, защитник убийц! – разгневался Энлиль. – Знаю, что ты их советчик, вечно им потакаешь!

Услышав рассказ Гильгамеша, побледнел Энкиду и отвернулся. Его губы трепетали, как мушиные крылья. По лицу Гильгамеша катились слезы.

– Не пойму я, – молвил Энкиду, – почему я должен умереть? Не рубил я кедров и тебя убеждал их не трогать. Почему на меня обрушится кара?

– Не переживай! – сказал Гильгамеш побратиму. – Умолю я богов, чтобы жизнь тебе сохранили. Я на их алтари принесу золото, серебро, все богатства.

Но тут с неба донесся печальный голос бога Шамаша:

– Золота и серебра не трать, Гильгамеш! Вымолвленное слово в уста не возвратится. Решения своего бог никогда не отменит. Такова судьба!

– Что ж! Я готов уйти! – смирился Энкиду. – Но прошу тебя, Шамаш, отомсти всем тем, кто меня человеком сделал, пусть они будут прокляты!

– Ты, Энкиду, не прав, – отозвался Шамаш. – Твои проклятия я снимаю. Ведь судьба дала тебе в побратимы Гильгамеша. И теперь, когда ты умрешь, на ложе печали уложит тебя Гильгамеш и окружит царским почетом, повелев оплакать тебя народу Урука.

Едва занялось утро, Гильгамеш, стоя у ложа, пропел свой погребальный плач:

– Энкиду! Мой побратим! Твоя мать антилопа и отец онагр породили тебя. Молоком своим звери вспоили тебя на пастбищах дальних. В кедровом лесу тропинки вспоминают тебя, Энкиду, неустанно. Ты топор мой мощный, мой кинжал безупречный, мой щит надежный, праздничный плащ мой, мои доспехи. Друг мой, воздвигну я тебе кумир, какого еще не было в мире!

Не утешившись горьким плачем, бежал Гильгамеш в пустыню. Достигнув холмов, упал он на землю, забылся сном, но сон не вернул Энкиду.

И снова шел пустыней, пока не показались горы, означавшие, что здесь граница мира. Увидел герой в скале пещеру, запертую медной дверью. Ее охраняли стражи, ужаснее которых невозможно представить. На тонких паучьих ногах высилось мохнатое тело скорпиона с человечьей головой.

Поборов страх, сказал скорпиону Гильгамеш:

– Открой мне двери, если можешь. Нет на земле мне жизни. Хочу увидеть друга, который стал прахом.

Отвечал ему стражник:

– Сюда нет дороги ни живым, ни мертвым. Отсюда бог солнца Шамаш выходит и, обойдя всю землю, с другой стороны заходит. Подумай, как ты пойдешь путем самого Шамаша?

– Пойду, – ответил Гильгамеш, – пойду со вздохом и плачем, с мыслью об Энкиду.

Бесшумно отворились двери, вступил Гильгамеш в пещеру, и мрак охватил его душу. Шел он, считая шаги, чтобы измерить дорогу, какой проходило солнце из заката к восходу. И то, что для солнца было одной короткой ночью, для Гильгамеша стало двенадцатью годами без света.

И все же рассвет забрезжил, и дыханье ветра коснулось щек Гильгамеша. Так, идя навстречу ветру, он вышел из мрачной пещеры. Его взору открылась роща. С деревьев свисали дивные плоды, похожие на земные. Потянувшись к ним рукой, Гильгамеш вдруг заметил, что поранил пальцы, оставив капельки крови на мертвых плодах. И тут он понял, что деревья окаменели: стволы стали черным камнем, листья – лазуритом, плоды – топазом и яшмой, рубином и сердоликом. Оказалось, что сад этот сделан в угоду мертвым, чтобы напоминать их душам о сладкой земной жизни.

Покинув обманную рощу, Гильгамеш увидел Океан – великую нижнюю бездну. Над нею он заметил утес, на том утесе – невысокий дом без окон, с плоской кровлей.

– Кто здесь? – громко спросил он, подойдя к дому.

– Прочь уходи, пришелец! – послышался женский голос. – Сюда нет входа бродягам. Здесь я, хозяйка Сидури, самих богов принимаю, угощаю их сикерой.

– Я не бродяга безвестный, – ответил герой хозяйке, – хотя все на свете повидал. Зовут меня Гильгамеш. Я из города Урука, прославленного мной. С другом своим Энкиду я убил злого Хумбабу, охранявшего кедровый лес. Мы также быка сразили, посланного на нас с неба.

Дверь тотчас отворилась. Из дома вышла хозяйка и сказала:

– Ты, убивший Хумбабу и поразивший быка, почему лицо твое мрачно? Почему голова поникла?

– Как голове не поникнуть, – ответил Гильгамеш хозяйке, – если мой друг Энкиду, с которым мы делили хлеб и кров, стал прахом? Вот почему брожу я по пустыне. Не дает мне покоя мысль об умершем друге.

– Не знаю, чего ты ищешь, – отвечала хозяйка. – Боги, создав человека, сотворили его смертным, а бессмертием наградили себя. Оставь пустые заботы! Развей печальные думы! С друзьями проводи время за чашей! Дай‑ка наполню ее тебе, Гильгамеш.

– Не надо мне сикеры! Скажи мне лучше, хозяйка, как перейти это море.

Хозяйка вещает:

– От века здесь нет переправы. Лишь бог Шамаш облетает свинцовые воды смерти да проплывает лодочник Уршанаби, перевозящий мертвых. Только он знает путь к Ут‑напишти, единственному человеку, сумевшему обрести бессмертие.

Простился герой с хозяйкой и направился к лесу. Выйдя к реке, он увидел челнок, а в нем – перевозчика Уршанаби.

– Что бродишь, отставший от мертвых? – спросил Уршанаби Гильгамеша.

– Я не отстал от мертвых, – ответил Гильгамеш. – В моей груди еще бьется живое сердце.

– Вот чудо! – удивился Уршанаби. – Зачем же сюда явился?

– Пришел я гонимый печалью, – ответил Гильгамеш. – Хочу отыскать друга и сделать его бессмертным. Прошу, посади меня в лодку и отвези к Ут‑напишти.

– Садись! – сказал Уршанаби. – Вот шест. Помогай, но воды не касайся.

Ослабил Гильгамеш пояс и, раздевшись, привязал одежду к шесту, словно к мачте. Но Уршанаби погнал челн так быстро, что Гильгамеш даже не коснулся шестом гибельной влаги.

Вот наконец показался остров, окруженный водами смерти. Неподвижно свинцовое море. Не летят над островом птицы, не видать рыб в воде. К бессмертному поселенцу Ут‑напишти не приходят вести из страны, где он жил человеком. Только время от времени проходит челн Уршанаби с душами умерших.

– Эй, жена! – вдруг воскликнул хозяин острова. – Что с моими глазами? Посмотри, это челн Уршанаби. Но над ним поднимается парус. Не бывало еще такого.

– Не беспокойся, глаза твои зорки, – ответила Ут‑напишти жена, – мои глаза тоже видят парус, который держит мертвец. Посмотри, как бледны его щеки! Утонул, видно, мореход, а без паруса жить не может.

– Сама не знаешь, что говоришь! – отозвался Ут‑напишти. – Много сотен лет я наблюдаю, как провозят души умерших. Кто только здесь не был! И царь, и пахарь, и флейтист, и кузнец, и плотник. А провозят их без короны, без мотыги, без флейты.

Гильгамеш и кедр. Оттиск печати аккадского времени

В этот миг вышел Гильгамеш на берег.

– Что ты ищешь? – спросил Ут‑напишти. – Почему сюда явился, как живой, на челне для мертвых? Почему твои щеки впали? Почему голова поникла?

– Гильгамешем меня называют. Я из дальнего города Урука. На две трети я бог, на одну – человек. Вместе с моим другом Энкиду мы убили злого Хумбабу, что кедровый лес охранял. Но, спасая меня от смерти, друг Энкиду стал ее жертвой. И ищу я его по миру, во всех морях и странах.

Покачал головой Ут‑напишти и сказал печально:

– Почему ты не хочешь смириться с человеческой судьбой? На собрании бессмертных для тебя не оставлено было кресло. Пойми, что бессмертные боги – полновесные зерна пшеницы, ну а люди – только мякина. Людям смерть не дает пощады.

– А как же ты? – спросил Гильгамеш. – Как на совете богов оказался, как добился бессмертной жизни?

– Что ж, – проговорил Ут‑напишти, – открою тебе свою тайну. Когда‑то я жил на берегу Евфрата. Я земляк твой и дальний предок, сам из города Шуруппака. Решили как‑то боги истребить всех живущих на земле. Явились они на собрание, держали между собой совет. После долгого спора пришли к тому, что на земле должен произойти потоп. Сделав выбор, они поклялись хранить его в тайне. Но один из богов поведал мне эту тайну. Он повелел построить корабль и погрузить на него все свое добро. Тут я понял, что Эйа, которому я принес много жертв, решил из многих избрать меня.

И построил я корабль, все пространство которого разделил на девять отсеков. Готовясь к долгой осаде, запасся всякой пищей и водой, а затем всех зверей привел по паре, заполнил ими отсеки. Сам с семьей взошел последним и закрыл за собой двери.

Настало утро. Выплыла туча, такая черная, что сами боги черноты ее испугались. Оцепенение объяло землю. И вот обрушился ливень, а вскоре я услышал треск, как будто земля раскололась. Подняло волнами мой корабль и погнало ветром.

Шесть дней, семь ночей носило корабль по морю. Наконец ветер успокоился и море затихло. Я открыл окошко. Лицо мне осветило солнце, и я упал на колени в благодарность за спасение.

Увидел я в море гору Ницир и направил к ней корабль. На седьмой день вынес я голубя и отпустил. Вскоре голубь назад возвратился. Вынес ласточку и отпустил ее. Не найдя пристанища, и она вернулась. Вынес ворона и отпустил его. Ворон сушу увидел и не вернулся.

Оглядел я все стороны света, вознеся молитву бессмертным. Семью семь поставил курильниц. Наломал в них ветвей пахучих, тростника, мирта и кедра и зажег как светильники. Почуяли боги запах, который едва не забыли, слетелись и курильницы окружили.

Среди них лишь один Энлиль оказался недоволен тем, что спаслись живые души. Мой покровитель Эйа так сказал ему с укором:

– Напрасно ты потоп устроил. Если людей стало слишком много, напустил бы львов хищных. Мог призвать болезни и голод. Ну да ладно. Покажи теперь Ут‑напишти и жене его место, где им жить, не ведая смерти.

Подошел Энлиль к кораблю, где я скрылся от страха перед богами, и, взяв за руку, вывел на землю и сказал:

– Человеком ты был, Ут‑напишти, а теперь со своей женой ты подобен бессмертным богам. В отдалении, у устья потоков отныне твое жилище. Там и смерть тебя не отыщет.

Под монотонный голос отшельника заснул Гильгамеш и конца рассказа не слышал. Тогда сказала жена Ут‑напишти:

– Разбуди его! Пусть возвратится на землю!

Покачал головой Ут‑напишти:

– Пусть он спит, а ты зарубки на стене помечай.

Миновало семь дней, семь зарубок легло над головой Гильгамеша. Наконец проснулся герой и сказал Ут‑напишти:

– Овладела смерть моей плотью, ибо сон был смерти подобен.

– От усталости сон этот долгий, Гильгамеш. Семь дней проспал ты. Жизнь возвратится к тебе. Умойся у ручья. Шкуры выбрось в море. Наготу прикрой белым льном и садись в челн Уршанаби.

А когда Гильгамеш удалился в другие покои, сказала жена Ут‑напишти:

– Он ходил, искал, трудился. Ты же ничего не даешь ему на дорогу. Позволь испечь ему хлеба.

– Того, у кого беспокойная участь, хлебом вовек не насытишь. Человек тот живет не хлебом, а дерзанием своим безумным. Вместо хлеба я дам Гильгамешу одно потаенное слово.

Умылся Гильгамеш, сменил одежды, и стало его тело еще прекраснее. Но печаль, как и прежде, омрачала его лицо. Не успел он отплыть, как услышал голос Ут‑напишти:

– На дне океана есть цветок с огненными лепестками на высоком колючем стебле. Если ты, неутомимый Гильгамеш, тот цветок знаменитый добудешь, не грозит тебе старость и смерть обойдет стороной. Вот оно, потаенное напутственное слово, которое дарю на прощанье.

Гильгамеш как стрела метнулся к воде, привязал к ногам камни и нырнул на дно океана. Там он увидел прекрасный цветок на высоком колючем стебле. Потянулся к нему, но укололи шипы руку, и окрасилось море кровью. Боли не ощущая, вырвал герой цветок тот и вскинул над головой, как факел. Выйдя на сушу, сказал проводнику своему Уршанаби:

– Вот он, цветок, который делает жизнь вечной, а старцу юность приносит. Доставлю его в Урук, испытаю на людях. Коль старец помолодеет, вкушу его, стану юным.

Побрели они по пустыне и у водоема присели. Опустился Гильгамеш в водоем, а когда наверх поднялся, увидел змею, которая ползла с цветком и на ходу, молодея, меняла кожу.

Гильгамеш залился слезами и сказал Уршанаби:

– Для кого я страдал, трудился? Не принес себе я блага. Не отыскать теперь Энкиду. Ни с чем я возвращаюсь домой. Радует только то, что увижу свой Урук и станет он крепче прежнего.

Там, где светлый Евфрат несет воды к морю, высится холм из песка. Город под ним погребен. Стала пылью стена. Дерево стало трухой. Ржавчина съела металл.

Путник взойдет на холм, в синюю даль вглядится. Увидит стадо, бредущее на водопой, пастуха, поющего песню. Поет пастух не о грозном царе и не о славе. Песня та о верной человеческой дружбе.

Древний Египет издавна притягивает своими тайнами, скрытыми в том числе и в мифах. Но лишь на рубеже ХIХ – ХХ вв. стало известно о фантастически богатом прошлом страны и высочайшем уровне письменности и культуры. После выдающихся открытий археологов древнейшая цивилизация предстала перед изумленным миром во всем своем блеске и величии.

Начало было положено французским ученым Франсуа Шампольоном, которому удалось разгадать тайну египетской письменности. Благодаря уникальной расшифровке иероглифов появилась возможность открыть неведомые ранее легенды и предания.

Было установлено, что мир древних египтян гораздо сложнее, чем казалось, а отраженный в мифах, он еще более загадочен и символичен. В этих преданиях удивляло многое: огромное количество неизвестных богов, сложность их отношений между собой и людьми. Например, один и тот же бог мог представать в разных обличьях. Его изображали то в виде животного, то в виде человека со звериной головой, то просто ставили некий символ.

У некоторых богов имена менялись согласно времени суток. Так, утреннее солнце воплощал бог Хепри: он принимал облик жука‑скарабея и катил солнечный диск к зениту. Дневное солнце воплощал бог Pa – человек с головой сокола, а вечернее, «умирающее» солнце – бог Атум.

Непредсказуемы, порой даже иррациональны, многие божества египетских мифов. В одной и той же истории бог, олицетворявший добро и справедливость, мог стать коварным и злым. Это и неудивительно, ведь Древний Египет – это классическая страна мистерий, идея которых – приобщение к высшему знанию. Человек, стремившийся к совершенному бытию, должен был повторить в себе мировой процесс бога Осириса. Этим упразднялась земная природа и пробуждалась тяга ко вселенскому предназначению.

В конце концов от древнего мифотворчества осталось то, что обычно называют египетской мудростью. Символически она, несомненно, была воспринята и в иудаизме, и в христианстве, и в ордене тамплиеров, и в учении каббалы. Впрочем, даже это является лишь отражением тех притягательных историй, начало которым было положено в самом сердце египетской цивилизации.

Как сказано в древних свитках и начертаниях, когда‑то в бездонной пропасти времен существовала одна лишь незыблемая водная гладь Нун, окутанная первозданной темнотой. Так было до тех пор, пока из глубин Нуна не появился Атум – первый бог Вселенной, вырвавшийся из объятий океана.

Провозгласив себя Сущим и Единственным, Атум зорко оглядел дарованное ему пространство, скованное лютым холодом и тьмой. Освоившись с ролью первопроходца Вселенной, он принялся искать в незнакомой стихии хоть какую‑нибудь опору в виде островка или клочка суши. Но вокруг не было ничего, кроме недвижной воды Нуна.

С невероятным усилием Атум оторвался от воды, воспарил над бездной и произнес магическое заклинание. В тот же миг загрохотали громовые раскаты, и среди бушующих волн возвысился над океаном Бен‑Бен – Изначальный Холм. Обретя под ногами твердь, Атум стал размышлять, что делать дальше. Прежде всего, подумал он, надо бы создать других богов. Но кого? Может быть, бога воздуха и ветра? Ведь только они смогут привести в движение мертвый океан.

С другой стороны, если мир придет в движение, то все сотворенное может превратиться в хаос. В таком случае нужен тот, кто мог бы сохранить это с помощью разумного закона. И Атум решил, что вместе с ветром следует создать богиню, которая будет охранять и поддерживать раз и навсегда установленный порядок.

Приняв это мудрое решение, Атум наконец приступил к творению мира. Он проглотил собственное семя и, оплодотворив себя, изверг бога ветра и воздуха Шу и богиню мирового порядка Тефнут – женщину с головой свирепой львицы. Так на земле появилась первая божественная пара.

При их появлении бесконечный океан Нун воскликнул:

– Да взрастятся в них энергия и душевная крепость!

После чего божество вдохнуло в своих детей силу по имени Ка – духовную и физическую мощь любого существа.

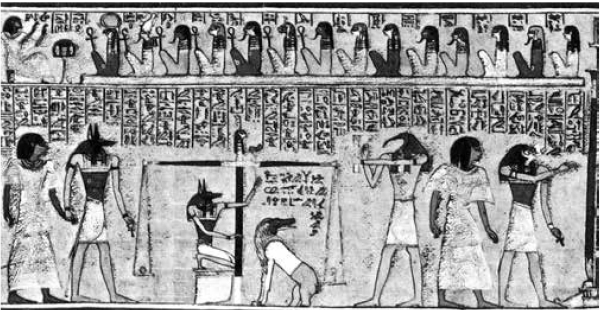

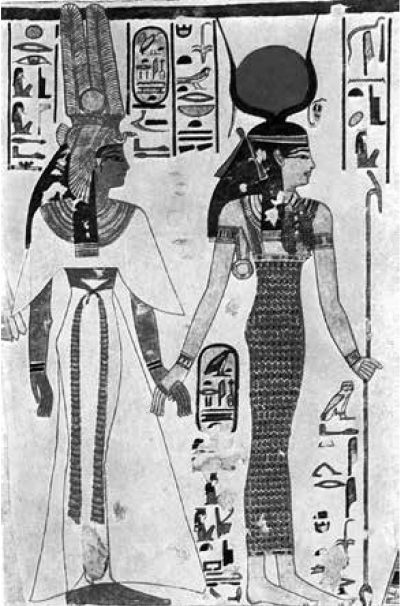

Анубис. Сер. II в. н. э.

Не успел Атум порадоваться за сотворенных детей, как случилось непредвиденное. Из‑за непроглядного мрака, который все еще окутывал Вселенную, потерялись Шу и Тефнут. Сколько он их ни звал, ответа не было. А это означало все, что угодно: может, дети заблудились в океане, а возможно, даже погибли в непроглядной бездне.

В отчаянии Атум вырвал свой Глаз и воскликнул:

– Глаз мой! Ступай в океан Нун, разыщи моих детей Шу и Тефнут и верни их мне!

Глаз отправился в океан, а Атум поднялся на вершину холма Бен‑Бен, сел на землю, горестно вздохнул и стал ждать.

Медленно шло время, дни проходили за днями, столетия за столетиями. Всюду был мрак, тишина и холод. Потеряв наконец надежду вновь увидеть своих детей, Атум закричал:

– О горе! Что же мне делать? Мало того что я навеки потерял своего сына Шу и свою дочь Тефнут, я вдобавок лишился Глаза!

Пришлось Атуму создать еще один Глаз, поместив его в свою пустую глазницу. Не успел он обзавестись новым оком, как услышал чьи‑то голоса. Бог насторожился: кто это мог быть? Он поднялся и стал прислушиваться, напряженно вглядываясь в темноту.

Нет, ему не почудилось! С каждой минутой голоса становились все громче, и – о радость! – это были голоса его детей. Едва Шу и Тефнут ступили на холм, как Глаз подскочил к нему и с гневом прохрипел:

– Что это значит?! Не по твоему ли слову я отправился в океан Нун и вернул тебе потерянных детей! Я сослужил тебе службу, а ты, неблагодарный, тем временем создал себе новый Глаз и поместил его туда, где по праву должен находиться именно я!

– Не гневайся, – сказал Атум. – Я помещу тебя на свой лоб. Оттуда ты будешь созерцать мир, который я сотворю и красотой которого будешь любоваться вечно.

Но оскорбленный Глаз не слушал никаких оправданий. Желая отомстить богу, он превратился в ядовитую змею кобру. С грозным шипением ползучая гадина раздула шею и обнажила смертоносные зубы. Но бог крепко сжал ее в руках и торжественно водрузил на собственное чело. С тех пор змея под названием урей украшает короны богов и фараонов. Урей все видит, и если на пути бога встретятся враги, он мгновенно испепелит их смертельными лучами.

В благословенное время из вод океана Нуна вырос белый лотос. Бутон раскрылся, и миру явился бог солнца Ра, увенчанный золотым диском. Тотчас первозданная тьма рассеялась и мир наполнился живительным светом. Увидев Атума и его детей, Ра заплакал от радости – отныне во Вселенной появилась жизнь, а с ней и надежда на процветание всего, что будет произрастать по воле богов.

Вскоре любящие Шу и Тефнут стали мужем и женой. От этого брака родилась вторая божественная пара – бог земли Геб и богиня неба Нут. На свет они появились крепко обнявшимися, поэтому в начале творения небо и земля тоже были единым целым.

Но однажды Геб и Нут поссорились. Размолвка вышла из‑за того, что богиня неба по утрам поедала своих детей – мириады звезд, рассыпанных по небу. Разгневанный Геб набросился на супругу, упрекая в непочтении к мировому порядку. Чтобы положить конец скандалу, солнечный бог Ра приказал Шу:

– Ступай и разлучи их! Если они не могут жить в мире и согласии, пусть живут врозь.

Бог ветра взмахнул руками, и в тот же миг по всей Вселенной завыл ураган. Сколько ни противились Геб и Нут, сколько ни напрягали силы, буря навсегда разорвала их объятия, после чего небо отделилось от земли.