Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

гимназия № 7 им. Воронцова В.М.

К 130-летию Уставной грамоты помещицы

Софьи Сталь-фон-Гольштейн со своими крестьянами

(к истории микрорайона Машмет)

Исследовательская работа

ученицы X «В» класса

Наумовой Алины Витальевны

Научный руководитель:

Жданова Татьяна Владимировна

Воронеж- 2016

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Глава I. Поместье Софьи Сталь-фон-Гольштейн до отмены

крепостного права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Глава II. Содержание Уставной грамоты на деревню Софьину

помещицы жены генерал-майора Сталь-фон-Гольштейн. . . . . . . . . . . . . .7

Глава III. Крестьянские волнения в имениях Софьи

Сталь-фон-Гольштейн. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

1. Причины крестьянских волнений.

2. Переговоры крестьянского схода с мировым посредником

и губернской администрацией.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

ИСТОЧНИКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

ЛИТЕРАТУРА

ПРИЛОЖЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

ВВЕДЕНИЕ

155 лет назад в России было отменено крепостное право, значение этого события трудно переоценить. Вековое рабство было сломлено. Крестьяне объявлялись свободными сельскими обывателями и наделялись гражданскими правами, отныне они не были собственностью своих хозяев, становились полноценными субъектами гражданского права, могли: иметь права и свободы, владеть и распоряжаться имуществом, совершать сделки.

Однако страну потрясли массовые крестьянские волнения, народ не спешил радоваться свободе, ведь он не получил главного – бесплатной земли. С тревогой за свое материальное благополучие взирали в будущее и помещики. Помещик Землянского уезда Д.И. Писарев писал, что помещик «остается лицом ответственным за крестьянина, поселившегося на его земле и кроме хлопот и забот, возлагаемых на помещика при невозможности вознаграждения со стороны крестьянина, помещик не сохраняет даже право собственности на землю, а в своем имении делается хозяином обязанным или полу-хозяином»1. Недаром, подводя итоги реформы, поэт Н.А. Некрасов в поэме «Кому на Руси жить хорошо» с горечью заметил, что реформа ударила «Одним концом по барину, другим по мужику!».

И у крестьянина, и у помещика была своя правда, которую они готовы были отстаивать. Это противоречие очень ярко иллюстрирует история заключения Уставной грамоты воронежской помещицы Софьей Сталь-фон-Гольштейн со своими крестьянами.

Грамоту начали составлять в 1863 году, а последняя точка была поставлена только в 1886 году ровно 130 лет назад. За страницами этого объемного документа скрывается человеческая драма и сломанные судьбы.

Цель данной исследовательской работы: На примере истории составления Уставной грамоты семьи Сталь-фон-Гольштейн с крестьянами деревень, ныне входящих в состав Левобережного и Железнодорожного районов г. Воронежа сделать выводы о результатах реформы 1861 года для российского крестьянства и помещиков.

В связи с поставленной целью нами были реализованы ряд задач:

- изучить финансовое положение и характер взаимоотношений семьи Сталь-фон-Гольштейн со своими крестьянами до отмены крепостного права;

- изучить условия выкупной сделки для крестьян поместья Сталь-фон-Гольштейнов;

- выявить причины недовольства сельских обывателей условиями сделки;

- проследить, как развивался и чем закончился конфликт, какую роль в событиях сыграла губернская администрация.

В ходе исследования мы использовали арсенал научных методов: сбор и систематизация исторических источников, критический анализ полученной информации, выявление причинно-следственных связей между установленными фактами, обобщение и выводы исследования.

При подготовке работы мы пользовались следующими источниками:

Уставная грамота на деревню Софьину помещицы жены генерал-майора Сталь-фон-Гольштейн; Дело Воронежского губернского по крестьянским делам присутствия по прошению временнообязанных помещика Сталь-фон-Гольштейн; Воронежского великого исправника Устиновского рапорт на имя военного губернатора управляющему гражданской частию; Письмо мирового посредника на имя военного губернатора управляющему гражданской частию; Самбикин Д.И. Указатель храмовых празднеств в Воронежской епархии. Выпуск I; Список дворян Воронежского уезда, имеющих право избираться в мировые посредники; Воронежское дворянское депутатское собрание. Список землевладельцев по уездам за 1871 г.

В ходе исследования мы ознакомились с литературой: статья М.Д. Карпачева «Дворянство Воронежской губернии об отмене крепостного права», монография В.Н. Фурсова «Классовая борьба в деревне центрально-черноземных губерний пореформенной России», справочник В.А. Степынина «Хроники революционных событий в деревне Воронежской губернии (1861-1917 гг.)», статью Е. Вычеровой о Софье Сталь-фон-Гольштейн «Один год и три портрета. Это много или мало?»

Глава I. Поместье Софьи Сталь-фон-Гольштейн до отмены крепостного права.

В состав имения Сталь-фон-Гольштейнов входили земли современных населенных пунктов: Репное Железнодорожного района, Отрадное, совхоз Масловский Новоусманского района, Никольское и Песчановка Левобережного района города Воронежа.

Первым хозяином поместья был полковник Алексей Семенович Лосев. В 1760-х годах он построил недалеко от современного поселка Репное усадьбу и церковь во имя Алексия – человека Божиего и поселил здесь своих крестьян. Село получило название Алексеевское, или Лосево. Затем поместье перешло по наследству дочери Лосева - Дарье Алексеевне. Вторым браком она вышла замуж за Шатилова. За ней наследником стал внук - Николай Алесандрович Шатилов. Его женой стала сестра композитора Александра Алябьева.

Интересный факт: Шатилов писал театральные пьесы, и был прототипом Репетилова из комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума».

В 1837 году владелицей усадьбы стала дочь Н.А. Шатилова – Софья 2.

«Софья Николаевна Шатилова (1814-1893) – троюродная сестра поэта Дмитрия Веневитинова, родная племянница композитора Александра Алябьева и четвертая владелица усадьбы, в возрасте 18 лет вышла замуж за обрусевшего представителя старинного эстляндского баронского рода Александра Карловича Сталь фон Гольштейна, родила ему четверых детей. По воспоминаниям современников, Софья Николаевна была «красавица в полном смысле этого слова, умна, кокетлива…».

Супруги Сталь фон Гольштейн много времени проводили в столице, по праву рождения были вхожи в высший столичный свет. Александр Карлович гусар, с января 1827 года – ротмистр, с начала 1834 года – полковник в Гродненском гусарском полку, в котором в 1838 году служил корнет Михаил Лермонтов. Известно, что поэт неоднократно встречался в обществе с Софьей Николаевной, которая прекрасно музицировала, пела также и романсы своего дяди. Софья упоминается даже в одном из стихотворений Лермонтова3.

Сталь-фон-Гольштейны считались крупными землевладельцами Воронежской губернии. Им принадлежало 4472,5 десятин земли4. Для сравнения «главный педагог Воронежа» директор Воронежской мужской гимназии действительный статский советник Михаил Алексеевич Карпинский, считавшийся состоятельным человеком, владел землями в размере только 326 десятин земли5.

Супруги заботились о своих крестьянах. В 1841 г. на собственные средства Софья поставила в с. Никольском «молитвенный дом… приписанный к Алексеевской церкви с. Алексеевского, каменный без колокольни, но с каменной оградою»6. А в деревне Софьино был построен пруд. В жалобе крестьян на помещиков за 1862 г. отмечалось, что до реформы условия труда и размер оброка были посильными и устраивали сельские общины7.

Однако жизнь в столице требовала больших трат: выезды, балы, приемы. В какой-то момент расходы стали превышать доходы семьи. В архиве Воронежской области нам удалось найти информацию о займе семьи Сталь-фон-Гольштейнов С-Петербургской Сохранной казне в 1845 г. в размере 6513 руб. 18 к. для выкупа 117 душ крестьян8. Очевидно, семья хотела увеличить количество работников в своих имениях и в будущем увеличить их доходность. Но выплатить этот долг Гольштейны не смогли вплоть до реформы 1861 г. Из-за невыплаты кредитов даже начала идти небольшая пеня. К 1861 г. она составила 16 руб. 67 к.9

Вот в этот, затруднительный для них момент и грянула реформа 1861 года.

Глава II. Содержание Уставной грамоты на деревню Софьину помещицы жены генерал-майора Сталь-фон-Гольштейн.

Из четырех уставных грамот Софьи Сталь-фон-Гольштейн с крестьянами воронежских имений в Государственном архиве Воронежской области сохранилась только одна на деревню Софьину. Но по ее содержанию можно судить о характере и содержании сделок и с остальными сельскими обществами, тем более, что они неоднократно упоминаются и в этом документе.

К грамоте прилагалась копия доверенности Софьи Николаевны своему мужу Александру Карловичу. Обращаясь к мужу «Любезный друг», она просит его взять на себя все хлопоты с заключением выкупных сделок с временнобязанными крестьянами «Воронежского уезда в селе Алексеевском и деревнях: Никольской, Софьиной и Песчаной»10.

На момент заключения сделки в Софьино проживало 117 человек: 2 дворовых и 112 крестьян мужского пола11, при этом дворовые права на надел не получали.

До обнародования положения местное сельское общество использовало 336 десятин земли.

При составлении реформы для каждой местности Российской губернии была определена своя норма земельного участка на мужчину (женщины в разделе земли не участвовали). «Для местности, где находилась деревня Софьино определен местным положением высший размер на человека 3 десятины 600 саженей, а по числу 112 душ в деревне высший размер надела на все крестьянское общество составяет 364 десятины»12. Следовательно, мы можем сделать вывод о перенаселенности местности и малоземелии крестьян. В Воронежской губернии по положению и так были одни из самых маленьких размеры выделяемых для крестьян наделов, но даже в эту норму имение Гольштейнов не укладывалось.

Уставная грамота гласит: «Но как состоящее ныне в пользовании крестьянского количества земли меньше высшего и бывше низшаго, на этом основании предоставляется крестьянам в постоянное пользование весь существующий надел, именно триста тридцать шесть десятин»13. Таким образом, крестьяне недополучили 28 десятин земли. Из помещичьего земельного фонда добавлять им недостающую землю никто не собирался.

«На 1862 г. крестьянам предоставляется в пользование земля в тех местах, где они и прежде ею пользовались, но по наступлению срока, назначенного… для разверстания угодий, помещица представляет себе право отвести им землю в одном месте с тем, чтобы она была приурочена к их усадьбам»14. Мы не можем сказать, насколько это благодеяние помещиков было выгодно крестьянам, так как у нас нет информации о качестве предоставляемой общине земли до и после реформы.

Так же был произведен раздел непахотных объектов (альменды). «Находящийся при деревне водопой в колодцах остается в исключительном пользовании крестьян, а пруд в общем пользовании владелицы и крестьян; но с тем, что крестьяне должны поддерживать сами навозные и земляные плотины»15.

За «означенную землю» по положению с каждого душевого надела крестьяне должны будут заплатить 8 рублей 44 копейки серебром в год, а со всех 112 душевых наделов 945 рублей 28 копеек серебром.

Так как у крестьян таких денег не было, то своими средствами в выкупной сделке участвовало государство, которому община обязывалась в будущем вернуть долг с процентом. К уставной грамоте прилагались выписки из бухгалтерских расчетов. «На погашение выкупной ссуды 5702 рубля 11 копеек надлежит взимать с крестьян в течении 49 лет, по 6 %, т.е. по 342 рубля 12 копеек ежегодно»16.

Государство по всей стране начало единовременно выдавать помещикам крупные выкупные суммы серебром, но богачами помещики не стали. Правительство, ограниченное в средствах, пошло на хитрость: наличными деньги выдавались только тем помещикам, которые не имели долгов, а таких было меньшинство. Мимо должников же средства утекали в государственные кредитные организации, которым они задолжали. Так, в принудительном порядке расплатившись с долгами, землевладельцы оставались без средств. Не обошла эта процедура и Гольштейнов. 5702 рубля 11 копеек, которые им должно было выплатить государство за земли Софьино, пошли в счет погашения долга Петербургской сохранной казне. При этом наши помещики еще и остались должны банку 827 рублей 85 копеек17.

Чтобы покрыть расходы и обеспечить себе привычный образ жизни, помещики усилили эксплуатацию крестьян во временнообязанный период, всячески затягивая составление выкупной сделки. Нормы барщины и оброка выросли в разы, это и вызвало крестьянские бунты. Произошли волнения и в имениях Софьи.

Глава III. Крестьянские волнения в имениях Софьи Сталь-фон-Гольштейн.

1. Причины крестьянских волнений.

В справочнике В.А. Степынина «Хроники революционных событий в деревне Воронежской губернии (1861-1917 гг.)» имеется запись: «28 сентября – позднее 22 октября. Воронежский у. Отказ временнообязанных крестьян (434) Никольской вол. (с. Никольского и Алексеевского, дер. Софьино и Песчанки) в имении Сталь фон Гольштейна принять уставные грамоты в связи с ожиданием 19 февраля 1863 г. Была введена военная команда»18.

Подробности волнений нам стали известны из архивных документов. Сохранились отчеты мирового посредника и исправника на имя губернатора. «При введении в действие Уставной грамоты по инициативе помещицы Никольской Волость Генерал Майор Софьи Николаевны Сталь-Фон-Гольштейн селам: Никольскому и Алексеевскому и деревнях: Софьиной и Песчанке. Я встретился со стороны временно-обязанных крестьян упорные сопротивления новому порядку дел и высказанное ими желание остаться на из дольной повинности той, которую они отбывали до введения в действие Уставной грамоты.

По Уставной грамоте повинность села Никольское в зимние месяца уменьшаются почти на половину, в прочих деревнях такие значительно облегчается, на что крестьяне объявили, по разъяснению им их выход по новому порядку, что они облегчений никаких не желают, довольны тем, что сделал для них Царь и до 2-х лет с издания положения будут отбывать работы, как отбывали, а там-что Бог даст. На подписании акта о введении в действие Уставной грамоты крестьяне рук не дали и копий с уставных грамот не принесли»19.

Если верить этому документу, жизнь крестьян стала лучше, а они из одного лишь непонятного упрямства не хотят принимать новые условия. Сельское общество представляется скоплением темных тупых мужиков, непонимающих собственных выгод. Так ли это в действительности?

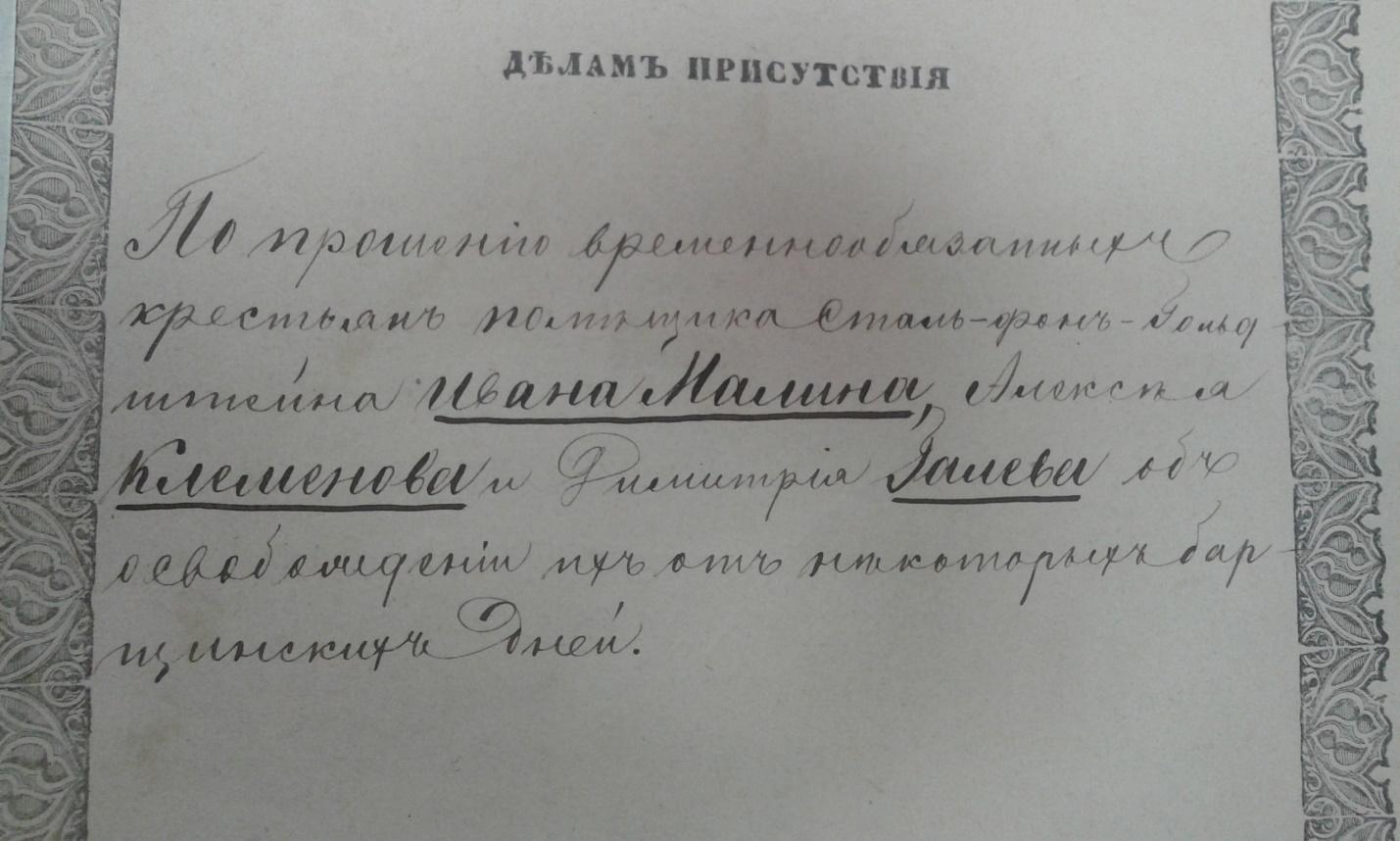

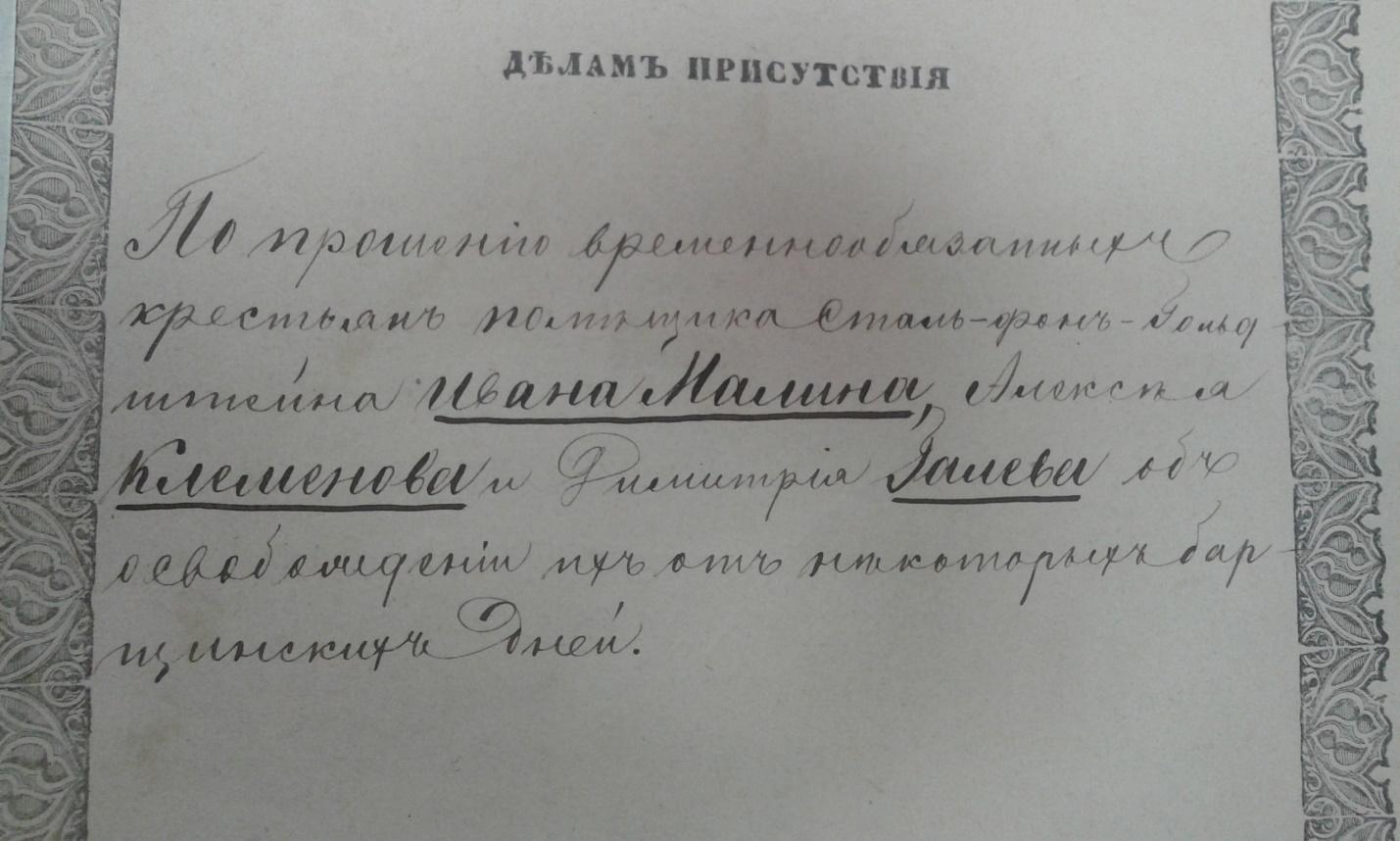

Суть претензий крестьян разъясняет другой архивный документ - «Прошение временнообязанных крестьян Ивана Малина, Алексея Клеменова и Дмимрия Галева об освобождении их от некоторых барщинных дней».

До реформы размер барщины составлял 40 дней на взрослого здорового мужчину и 30 дней на женщину, недееспособные члены семьи – дети и старики барщину не отрабатывали: «Каждый крестьянин отбывал барщину наличными членами, умершие и малолетные женщины, а равно и никто старший из членов такового семейства не призывался к отрабатыванию барщины»20.

Теперь барщина начислялась на всех членов семьи, включая: стариков, несовершеннолетних детей и даже умерших членов семьи. А поскольку работать могли только трудоспособные члены семьи, то получалось, что они день и ночь работая на помещика, не успевали обрабатывать собственные наделы, «оставаясь без всяких средств к своему существованию»21.

В конце прошения крестьяне с легким сарказмом восклицают: «Как нам несчастным страдальцам века сего держать при себе человеколюбье Г. Помещика?»22

2. Переговоры крестьянского схода с мировым посредником и губернской администрацией.

А дальше события разворачивались драматично.

Крестьяне несколько раз собирались на волостной сход в селе Никольское. На встречу с ними приезжали мировой посредник и исправник, пытаясь убедить сельские общества в том, «что упорство вредит собственно их же интересам». Но переговоры не дали результатов. Крестьяне настаивали на своем.

Наконец терпение исправника Устиновского начало таять. Он решился запросить в волость войска: «Честь имею покорнейше прошу разрешить мне следует ли крестьян этих побудить военную экспедицию к исполнению работ по уставной грамоте»23.

В руках губернской администрации были и жалобы крестьян и доклады мировых посредников. Предстояло сделать выбор. Губернатор Чертков Михаил Иванович, сам крупный помещик, встал на сторону землевладельцев, дав добро на применение военной силы.

Из очередного рапорта Устиновского мы знаем, чем завершились волнения: «По приходу роты, четырнадцать человек, более других виновников в упорстве были наказаны. Крестьяне, при этом, повинившись, испросили прощения, приняли уставную грамоту и дали подписи в том, что они будут исполнять работы по введении в действие грамотам»24.

Как именно наказали крестьян, документ не уточняет, как и не знаем мы, были ли среди них авторы прошения на имя губернатора. Ясно одно – крестьяне были запуганы и сдались, приступив к выполнению обязанностей на невыгодных для них условиях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выступления крестьян в Воронежской губернии носили массовый характер. Только за 1861-1862 гг., согласно справочнику В.А. Степынина, произошло 45 волнений25. «В зависимости от поставленных целей и местных условий крестьянское движение принимало различные формы… отказы принимать уставные грамоты, выполнять барщину и оброк, переселяться по настоянию помещика, сопротивление размежеванию земель, отказ от взноса выкупных платежей и обработки помещичьих полей, самовольная смена старост и других лиц сельского самоуправления»26. Но все же «пугачевщины», как опасались некоторые чиновники и дворяне, не произошло. Крестьяне не хотели крови и столкновения с войсками, пытались действовать в рамках закона, искать поддержки у губернской администрации. Грамотно аргументировали свою позицию в петициях на имя губернатора. Главная их претензия – жить стало хуже, чем до реформы, сельские общества несут убытки и изнывают от непосильной работы. Губернская администрация не пыталась разобраться в бедах крестьян, поддерживала помещиков, оставаясь глухой к чаяниям сельских общин, для пресечения массовых беспорядков не стеснялась применять силу. Рассматривая некрасовское высказывание, что реформа ударила одним концом по барину, другим по мужику, на наш взгляд по крестьянам она ударила гораздо больнее. Да помещики понесли материальные убытки, были ущемлены их экономические интересы, разрушался привычный образ жизни, но никто из них не голодал, не гнулся от непосильной работы. Тогда как крестьянство почувствовало все недостатки реформы, как говорится, собственным горбом.

Значение реформы безусловно велико, это было большое дело. Страна нуждалась в переменах. Но как говорят китайцы - «не дай вам Бог жить в эпоху перемен». Земли, на которых кипели пореформенные страсти, теперь входят в городскую черту. Интересно, что упоминаемая в крестьянском прошении фамилия Клеменов – одна из распространенных фамилий нашего микрорайона. Возможно в нашей гимназии учатся потомки, того самого Алексея Клеменова, который безуспешно пытался достучаться до губернских властей.

ИСТОЧНИКИ

1. Дело Воронежского по крестьянским делам присутствия по прошению временнообязанных крестьян помещика Сталь-фон-Гольштейна Ивана Малина, Алексея Клеменова и Дмитрия Галева об освобождении их от некоторых барщинных дней // Государственный архив Воронежской области. Ф-26. Оп. – 2, Д. 239.

2. Воронежского великого исправника Устиновского рапорт на имя военного губернатора управляющему гражданской частию // Государственный архив Воронежской области. Ф-26. Оп. – 2., Д.-232.

3. Воронежское дворянское депутатское собрание. Список землевладельцев по уездам за 1871 г. // Государственный архив Воронежской области. Ф-29, Оп.-1, Д. 931.

4. Выписка из бухгалтерского учета по займу Г. Сталь-фон-Гольштейн // Государственный архив Воронежской области. Ф-26, Оп.- 2, Д.520

5. Письмо мирового посредника на имя военного губернатора управляющему гражданской частию // // Государственный архив Воронежской области. Ф-26. Оп.-2., Д. 232.

6. Самбикин Д.И. Указатель храмовых празднеств в Воронежской епархии. Выпуск I, - Воронеж: типография В.И. Исаева, 1884.

7. Уставная грамота на деревню Софьину помещицы жены Генерал-майора Сталь-фон-Гольштейн. // Государственный архив Воронежской области. Ф-26. Оп.-2, Д. 520.

ЛИТЕРАТУРА

1. Вычерова Е. Один год и три портрета. Это много или мало? // Время культуры // http://vremyakultury.ru/odin-god-i-tri-portreta-eto-mnogo-ili-malo/

2. Карпачев М.Д. Дворянство Воронежской губернии об отмене крепостного права // История и историческая память, № 5, - 2012.

3. Степынин В.А. Хроники революционных событий в деревне Воронежской губернии (1861-1917 гг.), - Воронеж: издательство ВГУ, 1977.

4. Усадьба Лосевых – Шатиловых – Сталь фон Гольштейнов «Алексеевское» // http://geosnet.ru/places/1004

5. Фурсов В.Н. Классовая борьба в деревне центрально-черноземных губерний пореформенной России, - Воронеж: Издательство Воронежского университета, 1991.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Усадьба Шатиловых-Сталь-фон-Гольштейн в с. Репное (Алексеевка в XIX в.)

Приложение 2

Софья Николаевна Сталь-фон-Гольштейн

Приложение 3

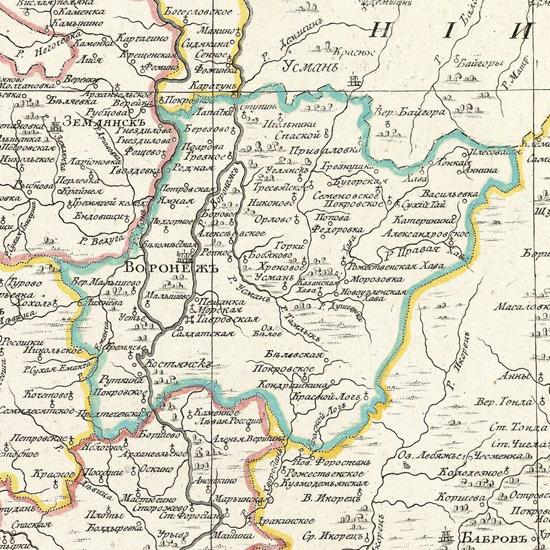

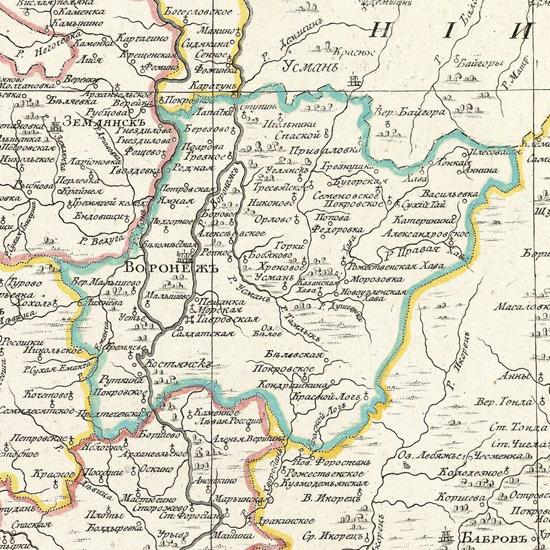

Карта Воронежского уезда 1800 г.

Приложение 4

Фрагмент карты Воронежской губернии в 1822 г.

Приложение 5

Дело Воронежского по крестьянским делам присутствия по прошению временнообязанных крестьян помещика Сталь-фон-Гольштейна Ивана Малина, Алексея Клеменова и Дмитрия Галева об освобождении их от некоторых барщинных дней.

1� Карпачев М.Д. Дворянство Воронежской губернии об отмене крепостного права // История и историческая память, № 5, - 2012.

2� Усадьба Лосевых – Шатиловых – Сталь фон Гольштейнов «Алексеевское» // http://geosnet.ru/places/1004

3� Вычерова Е. Один год и три портрета. Это много или мало? // Время культуры // http://vremyakultury.ru/odin-god-i-tri-portreta-eto-mnogo-ili-malo/

4� Воронежское дворянское депутатское собрание. Список землевладельцев по уездам за 1871 г. // Государственный архив Воронежской области. Ф-29, Оп.-1, Д. 931, - Л.5, Л.12.

5� Там же.

6�Самбикин Д.И. Указатель храмовых празднеств в Воронежской епархии. Выпуск I, - Воронеж: типография В.И. Исаева, 1884., - С. 105.

7� Дело Воронежского по крестьянским делам присутствия по прошению временнообязанных крестьян помещика Сталь-фон-Гольштейн. // Государственный архив Воронежской области. Ф-26, Оп.-2, Д. 239.

8� Выписка из бухгалтерского учета по займу Г. Сталь-фон-Гольштейн // Государственный архив Воронежской области. Ф-26, Оп.- 2, Д.520, - Л.54.

9� Там же.

10� Уставная грамота на деревню Софьину помещицы жены Генерал-майора Сталь-фон-Гольштейн. // Государственный архив Воронежской области. Ф-26. Оп.-2, Д. 520. - Л. 5.

11� Там же, Л. 3.

12� Там же, Л. 2.

13� Там же. Л- 2.

14� Там же. Л-2.

15� Там же. Л-2.

16� Выписка из бухгалтерского расчета // Государственный архив Воронежской области. Ф-26. Оп.-2, Д. 520. - Л. 54.

17� Выписка из бухгалтерского учета по займу Г. Сталь-фон-Гольштейн // Государственный архив Воронежской области. Ф-26, Оп.- 2, Д.520, - Л.54.

18� Степынин В.А. Хроники революционных событий в деревне Воронежской губернии (1861-1917 гг.), - Воронеж: издательство ВГУ, 1977, - С. 19.

19� Письмо мирового посредника на имя военного губернатора управляющему гражданской частию // // Государственный архив Воронежской области. Ф-26. Оп. -2., Д. 232.

20� Дело Воронежского по крестьянским делам присутствия по прошению временнообязанных крестьян помещика Сталь-фон-Гольштейна Ивана Малина, Алексея Клеменова и Дмитрия Галева об освобождении их от некоторых барщинных дней // . // Государственный архив Воронежской области. Ф-26. Оп. – 2, Д. 239. Л-2.

21� Там же.

22� Там же.

23� Воронежского великого исправника Устиновского рапорт на имя военного губернатора управляющему гражданской частию // Государственный архив Воронежской области. Ф-26. Оп. – 2., Д.-232.

24� Там же.

25� Степынин В.А. Хроники революционных событий в деревне Воронежской губернии (1861-1917 гг.), - Воронеж: издательство ВГУ, 1977.

26� Фурсов В.Н. Классовая борьба в деревне центрально-черноземных губерний пореформенной России, - Воронеж: Издательство Воронежского университета, 1991, - С.174.