СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Как помочь слабоуспевающему школьнику Н.П. Локанова

Как помочь слабоуспевающему школьнику Н.П. Локанова

Просмотр содержимого документа

«Как помочь слабоуспевающему школьнику Н.П. Локанова»

Н.П. Локалова

Как помочь

слабоуспевающему школьнику

Предисловие автора к третьему изданию

Второе издание книги для учителя начальных классов «Как помочь слабоуспевающему школьнику», опубликованное небольшим тиражом, быстро разошлось среди учителей, школьных психологов, студентов педагогических учебных заведений. Сохраняющийся по-прежнему достаточно высокий спрос на данное пособие вызвал необходимость подготовки третьего издания.

Психодиагностические таблицы по русскому языку, чтению и математике несколько изменили свою структуру, содержащийся в них материал переработан, перечень трудностей по данным учебным предметам дополнен и приведен ряд дополнительных диагностико-коррекционных заданий.

Выражаю надежду на дальнейшее успешное использование данного пособия в работе с младшими школьниками, испытывающими трудности в обучении.

Предисловие автора ко второму изданию

Замысел настоящей книги возник в ответ на насущную потребность школьной практики оказать действенную помощь учителю в работе с учащимися, испытывающими трудности в обучении. В настоящее время стало очевидным, что эффективная работа со слабоуспевающими учениками невозможна без выявления психологических причин школьной неуспеваемости и их устранения.

Первое издание данного пособия, вышедшее в 1993 году, обнаружило большой интерес учителей начальных классов и школьных психологов к предлагаемой форме психодиагностической работы по выявлению и устранению причин школьной неуспеваемости. Апробирование данных психодиагностических таблиц в ряде специально проведенных психолого-педагогических исследований продемонстрировало достаточно высокую их эффективность и удобство для практического их использования.

Необходимость второго издания данного пособия вызвана продолжающимся интересом к нему и высоким спросом со стороны учителей и школьных психологов. При подготовке ко второму изданию материал пособия был подвергнут теоретической переработке, осуществлены уточнение и детализация данных, представленных в психодиагностических таблицах, добавлены новые диагностико-коррекционные задания. Кроме того, мы сочли необходимым в отличие от первого издания представить перечень трудностей при обучении младших школьников русскому языку и чтению в отдельных психодиагностических таблицах.

Автор надеется, что данное пособие и в дальнейшем окажется полезным как учителю, так и практическому психологу в работе, направленной на преодоление школьной неуспеваемости.

ВВЕДЕНИЕ

Каждый учитель в процессе своей педагогической деятельности встречает немало учащихся, которые испытывают трудности при усвоении учебного материала. Без выявления причин этих трудностей, носящих в значительном числе случаев психологический характер, невозможна 'эффективная работа по их преодолению и, в конечном итоге, повышение школьной успеваемости.

Психологические причины, вызывающие отставание в учении, многообразны и находятся в сложной взаимосвязи с внешними проявлениями школьных трудностей. Необходимо учитывать, что очень часто отсутствует прямое и однозначное соответствие между внешними проявлениями трудностей в учении и их психологическими причинами: в основе одной какой-либо трудности в учебной работе могут лежать различные психологические причины, а в основе разных по внешним проявлениям трудностей может быть одна и та же психологическая причина. Например, невнимательность ученика, на которую часто жалуются учителя и родители. Она может быть следствием разных причин несформированности собственно процессов произвольного внимания, результатом недостаточного развития мыслительной деятельности, отсутствия интереса к учению, наличия каких-либо личных проблем. Невнимательность ученика, особенно если она появляется после некоторого периода напряженной умственной деятельности, может быть связана с индивидуально-типологическими особенностями школьника (слабость нервной системы), в ряде случаев затрудненность носового дыхания школьника может также приводить к невнимательности.

А в основе таких разных школьных трудностей учащихся, как плохая память, неумение выделять в учебном материале существенное, трудности с решением арифметических задач, может лежать одна и та же психологическая причина - несформированность мыслительной операции анализа.

Такое сложное соотношение между внешними проявлениями трудностей в учении и причинами, их вызывающими, делает необходимым не только хорошее понимание учителем этих связей, но для эффективного их выявления владение им специальными психодиагностическими методиками.

Однако отсутствие достаточно разработанных и удобных для практического использования учителем способов психологического анализа конкретных случаев школьной неуспеваемости делают его работу по преодолению трудностей в обучении детей малоэффективной, так как в большинстве случаев учитель пользуется традиционным способом работы со слабоуспевающими учащимися: проводит с ними дополнительные занятия, состоящие в основном в повторении и дополнительном разъяснении учебного материала. Но, как показывает опыт многих учителей, эти занятия, к которым негативно относятся учащиеся и которые требуют большой затраты времени и сил как учителя, так и учеников, далеко не всегда дают желаемый результат. В лучшем случае они могут привести лишь к временным положительным сдвигам в учении и не устраняют подлинные причины трудностей школьников.

Совершенно очевидно, что эффективная помощь учащимся может быть оказана только на путях психологического подхода к анализу и устранению возникших у них в процессе обучения трудностей.

Разработка различных способов выявления психологических причин трудностей в обучении должна способствовать принципиальному изменению содержания дополнительной работы учителя с отстающими в учении школьниками. На дополнительных занятиях детям нужно предлагать специальные задания не учебного характера, имеющие на первом этапе диагностическую направленность с целью выявления психологических причин, вызывающих те или иные конкретные трудности школьников. На втором этапе, исходя из принципа единства диагностики и коррекции, эти же задания можно использовать в качестве средства психологической коррекции выявленных недостатков в психологическом развитии учащихся.

Для осуществления такой психодиагностической деятельности учителю необходимо иметь достаточно развернутое, систематическое описание тех трудностей, которые возникают у учащихся в процессе обучения, с перечислением возможных причин, в том числе и психологических, лежащих в основе этих трудностей, и указанием на способы психологической диагностики и устранения выявленных недостатков.

Задача настоящего издания и состоит в том, чтобы помочь учителю начальной школы в проведении эффективной психодиагностической и психокоррекционной работы с учащимися, испытывающими различные трудности при обучении русскому языку, чтению и математике.

Книга состоит из трех разделов. В первом разделе дается общая характеристика трудностей, возникающих у младших школьников при обучении русскому языку, чтению и математике, рассматриваются психологические причины, лежащие в основе трудностей освоения этих учебных предметов.

Во втором разделе приведены психодиагностические таблицы, которые можно рассматривать как один из возможных способов выявления психологических причин тех или иных трудностей в обучении младших школьников этим учебным предметам и выбора путей и средств психокоррекционных воздействий. Перечень трудностей, представленных в психодиагностических таблицах, составлен на основе анализа педагогической и психологической литературы, а также бесед с учителями начальных классов.

Третий раздел содержит психологические задания, заимствованные нами из разных литературных источников, с помощью которых осуществляется выявление конкретной причины, лежащей в основе данной трудности у учащегося: если при самостоятельном выполнении задания ученик не справился с ним, значит, лежащий в его основе психологический процесс не сформирован, и он может рассматриваться как психологическая причина имеющейся у него трудности.

Эти же задания или аналогичные им при активном руководстве со стороны учителя могут быть использованы для психологической коррекции выявленных трудностей.

РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ ТРУДНОСТЕЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ, ЧТЕНИЮ И МАТЕМАТИКЕ И ИХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ

Трудности, которые младшие школьники испытывают при усвоении учебного материала по русскому языку, чтению и математике, и их психологические причины могут быть разделены на три группы.

Первая группа трудностей связана с недостатками формирования сложных по структуре и многоуровневых по организации двигательных навыков письма и чтения. Качество процесса письма в значительной мере обуславливается уровнем развития психомоторной сферы ученика.

Конкретными недостатками развития психомоторной сферы являются:

несформированность зрительно-двигательных координации;

недостаточный уровень дифференцированности мышечных усилий руки;

недостатки в развитии микромоторики.

У детей с низким уровнем развития психомоторной сферы отмечаются следующие трудности в написании букв и цифр:

нестабильность графических форм (по высоте, ширине, наклону букв и цифр);

отсутствие связных движений при письме, "печатание" букв;

плохой, небрежный почерк;

очень медленный темп письма;

сильный тремор (дрожание руки), проявляющийся в дополнительных штрихах, дрожащих линиях;

слишком большое напряжение руки при письме (сильное надавливание) либо слишком слабый нажим.

При формировании двигательного навыка чтения (речевые умения) важную роль играют особенности артикуляции учащегося, которые влияют на темпо-ритмическис характеристики громкого чтения.

Затруднения в артикулировании проявляются в том, что ученик характеризуется: а) низкой скоростью чтения, б) слоговым типом чтения, в) низким уровнем понимания читаемого в связи со смешиванием близких по акустическим или артикуляционным признакам букв, приводящим к смешиванию значений слов. Кроме того, низкая скорость чтения затрудняет осуществление синтеза смысловых единиц текста, что также затрудняет понимание прочитанного.

Вторая группа трудностей обусловлена особенностями формирования когнитивного компонента навыков письма, чтения и вычислительных умений. Основные проявления трудностей, вызванных данной причиной, состоят в следующем:

замена букв, близких но акустическим или артикуляционным признакам, пропуски букв при письме и чтении, недописывание слов и предложений, замена и удвоение слогов, количественные ошибки при написании букв;

трудности понимания слов, сходных по звуковому составу, искажение смысла слов;

неправильное чтение похожих по начертанию букв;

затруднения при слиянии букв в слоги, слогов в слова;

отсутствие устойчивых навыков счета;

незнание отношений между смежными числами;

трудности перехода из конкретного плана в абстрактный план;

- неумение решать задачи;

-тугодумость.

Конкретными психологическими причинами, лежащими в основе этой группы трудностей, могут быть названы следующие.

1. Несформированность пространственных представлений.

Учащиеся с низким уровнем развития анализа пространственных отношений с трудом осваивают конфигурацию букв, не могут понять соотношение их частей, расположение на строке.

У детей с несформированностью пространственных представлений часто встречается "зеркальное" написание букв и цифр (например, вместо буквы «3» пишут букву «С», вместо буквы «Я » - «R». То же имеет место и при написании цифр: вместо «1» пишут « I». «4» вместо «4», «Ь" вместо «5» и др.)

Другие недостатки в развитии у ребенка пространственных представлений могут проявляться:

-в сращивании и расщеплении слов при письме;

-в слитном написании с предлогами;

- в замене букв по пространственному сходству (с — е, б - д);

высота букв может не соответствовать высоте рабочей строки;

при списывании (чтении) буквы располагаются (считываются) в обратной последовательности (вместо " на" пишут и читают " ан", вместо "нос" - "сон" и т.д.);

учебный материал располагается на странице снизу вверх, копия - выше образца;

при чтении имеет место повторное считывание той же строчки, пропуск строчки, считывание выше расположенной строчки вместо нижней.

Затруднения в счете, ошибки при выполнении счетных операций с переходом через десяток, несоблюдение рабочей строки, при списывании цифровой последовательности осуществление записи с последнего элемента (например, 123 вместо 321)- все эти ошибки и трудности учеников на уроках математики могут в своей основе иметь недостаточное развитие пространственных представлений.

Ряд ошибок у школьников может возникать из-за несформирован-ности у них однонаправленности считывания материала слева направо, затруднения при освоении правила размещения учебного материала в направлении сверху вниз.

Некоторые трудности при усвоении математики связаны с не-сформированностью понятия числового ряда и его свойств, в основе которого лежат недостатки в формировании пространственных представлений.

Учащиеся, у которых не сформировано понятие числового ряда, с трудом определяют место числа в натуральном ряду, затрудняются со счетом в обратном порядке. Чем на более низком уровне овладения числовым рядом находится ученик, тем более значительные трудности при обучении математике он испытывает.

В том случае, когда счетное действие не приобрело обобщенного характера, ученики могут хорошо считать предметы, но допускать ошибки в счете звуков, движений и др.

Наши подсчеты показали, что недостатки в развитии пространственных представлений лежат в основе 47% трудностей, испытываемых младшими школьниками при усвоении учебного материала по математике, 24% трудностей при усвоении материала по русскому языку и формировании навыка письма и 16% трудностей при обучении чтению.

2. Недостатки в развитии процессов звукобуквенного анализа и синтеза и фонетико-фонематического восприятия.

Звукобуквенный анализ базируется на четких, устойчивых и достаточно дифференцированных представлениях о звуковом составе слова. Процесс звукобуквенного анализа и синтеза предполагает наличие следующих умений:

способность расчленять непрерывный звуковой поток устной речи на отдельные части (предложения, слова);

умение выделять устойчивые смыслоразличительные признаки -фонемы - из звукового состава слова;

овладение действием последовательно выделять все звуки, входящие в состав слова, и свободно оперировать ими;

умение синтезировать выделенные звуки в слоги и слова.

Ученики с недостаточным развитием звукобуквенного анализа затрудняются с выделением отдельных звуков из слова, нахождением их места в звуковом ряду, различением на слух некоторых звуков. Часто дети не различают свистящие и шипящие звуки (с - ш, з - ж), звонкие и глухие (б- и, д - т, г - к и т.д.), твердые и мягкие звуки. Вследствие этого иногда наблюдается смешение значений слов. Задание подобрать слова, начинающиеся на определенный звук, выполняется со своеобразными ошибками. Так, на звук "з" подбираются такие слова, как "жаба", "жук"; на звук "г" - "корабль", "кукла".

Процесс овладения звуковым составом слова тесно связан с формированием слухоречедвигательного взаимодействия, выражающегося, в частности, в правильной артикуляции при произношении звуков. Недостатки произношения часто оказываются индикатором, сигнализирующим о неблагополучии в сфере звукового анализа.

III. Недостатки в развитии познавательных процессов.

Недостаточность зрительного анализа может проявляться в смешении сходных по начертанию букв (б— в, н - п, м - л, ш — т и т.д.). «Зеркальное» написание букв и количественные ошибки (преувеличение и преуменьшение количества элементов буквы) могут появляться не только вследствие несформированности пространственных представлений, но и быть результатом недостаточного зрительного анализа элементов буквы еще на начальных этапах обучения.

Недостаточность развития мыслительной деятельности учеников в целом проявляется в искажениях смысла слов, непонимании переносного смысла слов и фраз, в склонности к дословному пересказу текста, в затруднениях при употреблении заглавной буквы, неумении выделить существенное и др.

Недостаточное развитие мыслительной деятельности у младших школьников приводит к тому, что они испытывают трудности в формулировании правила на основе анализа нескольких примеров, плохо запоминают схемы рассуждения при решении типовых задач. В основе этих затруднений лежит недостаточность такой мыслительной операции, как обобщение. Недостаточность операции абстрагирования проявляется в трудностях при переходе из конкретного в абстрактный план действия.

При овладении математическим материалом существенное значение приобретает умение сравнивать. У слабоуспевающих школьников такое умение часто не характеризуется обобщенностью: ученик умеет сравнивать предметы, но не умеет сравнивать математические выражения, не умеет при сравнивании устанавливать взаимно-однозначные соответствия. Операция сравнения лежит в основе классификации явлений и их систематизации; на основе сравнения формируются понятия равенства и неравенства, понятия о геометрических фигурах и др.

Определенные трудности при усвоении учебного материала создают возрастные особенности мыслительной деятельности младших школьников:

конкретность мышления (она затрудняет понимание школьником переносного значения слов и словосочетаний, пословиц, аллегорий; математического содержания задачи в связи с сосредоточенностью на ее сюжетной стороне);

синкретичность мышления (отсутствие необходимого и достаточного анализа всех данных, что приводит к неправильным умозаключениям и ошибочным решениям задач;

недостаточная обобщенность мышления (обусловливает затруднения при образовании понятий, которые основываются на выделении существенных признаков в учебном материале;

однолинейность мышления (т.е. прикованность к какой-либо одной стороне рассматриваемого предмета или ситуации, неумение видеть и удерживать в сознании одновременно разные стороны, различные признаки одного и того же предмета, неумение оперировать одновременно всеми нужными для решения задачи данными, обусловливает решение задачи только одним способом;

инертность мыслительной деятельности (приводит к образованию шаблонов мышления, к стереотипности действий, несмотря на изменение условий; может затруднять переход от прямого способа действий к обратному; проявляться в трудностях при переводе из одной формы в другую, например, из буквенной формы в цифровую).

Недостатки в развитии памяти могут проявляться в нечетком знании всех букв алфавита, в плохом запоминании прозы и стихотворений, ограниченном словарном запасе, плохом запоминании слухо-зритсльно-двигатсльных образов отдельных букв и слов, неточном запоминании различных формулировок (правил правописания, законов, последовательности выполнения заданий и др.)

Недостаточное развитие у ученика процессов произвольного внимания является причиной многих видов трудностей при обучении русскому языку и чтению; недописывания слов и предложений, лишних вставок букв, пропусков букв при списывании, перестановок слогов в словах, при чтении "потеря" строки, повторное считывание той же строчки и др.

Третья группа трудностей связана с недостатками в формировании регуляторного компонента навыков письма, чтения и вычислительных умений. Конкретная психологическая причина, лежащая в основе этой группы трудностей, состоит в несформированности процессов самоконтроля и саморегуляции.

Следствиями недостаточности процессов самоконтроля и саморегуляции могут быть:

неумение обнаруживать свои ошибки;

возрастание количества ошибок к концу работы;

выполнение требований учителя не в полном объеме;

трудности с формированием двигательного навыка письма;

медленный темп письма.

Особо следует отметить трудности в учении, вызванные особенностями темперамента учащихся, отражающего своеобразие природной организации их нервной системы. В первую очередь это касается медлительных детей - детей с флегматическим темпераментом. В учебной работе у них могут возникнуть следующие трудности, обусловленные их индивидуально-типологическими особенностями:

пропуск букв, слогов, недописывание слов и предложений (вследствие того, что ученик-флегматик торопится, чтобы не отстать от класса);

медленный темп письма, чтения, счета;

невыполнение письменных заданий в полном объеме при ограничении времени, отведенного на работу;

замедленное протекание умственной деятельности.

РАЗДЕЛ II. ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ

РАЗДЕЛ II. ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ

Таблица 1. ТРУДНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ; ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ, ДИАГНОСТИКОЙ КОРРЕКЦИЯ

| Педагогическая симптоматика трудностей | Психологические и другие причины | Задания для психодиагностики и коррекции | Психолого- педагогические рекомендации |

| | | | |

|

|

| | |

| Недоговаривание, добавление звуков

| Недоразвитие фонетико- фонематического анализа | Задания 26, 27 | Консультация логопеда |

| Недостаточность процессов звукового анализа | Задание 28 |

| |

| Недостатки в артикулировании | Задание 32 | Консультация логопеда | |

| Добавление гласных букв, (напр., "галака" вместо "галка", "тарава" вместо "трава", "клюкива" вместо "клюква", "кувашин" вместо "кувшин") | Несформированность звуко- буквенного анализа | Задание 28 |

|

|

|

| ||

| Неустойчивость произвольного внимания | Задание 2 |

| |

|

|

| ||

|

|

| ||

| Перестановка букв и слогов в сло- | Недостаточность зрительного | Задания 3, 4, |

|

| вах, (напр.,"звял" вместо "взял", | анализа | 5,33,40,44,76 |

|

| "пеперисал" вместо "переписал", | Недостаточность звуко- | Задание 28 | Консультация логопеда (при недостатках произношения) |

| "уманя" вместо "умная") | буквенного анализа |

| |

|

| Неустойчивость произвольного внимания | Задание 2 |

|

| При письме сращивание и расщеп- | Несформированность вербально- | Задание 34 |

|

| ление слов; слитное написание с | го анализа |

|

|

| предлогами; раздельное написание | Недостатки в развитии | Задания |

|

| приставок (напр. "виситнастне", | процессов зрительного анализа | 3,4,5,33,40,44,76 |

|

| "подорожке", "при летели", "в зела" | и синтеза |

|

|

| вместо "взяла", "жи вет" вместо | Недостаточное развитие анализа | Задания 41,42 |

|

| "живет", "жвлсу" вместо "живет | пространственных отношении |

|

|

| в лесу", "послдаж" вместо "после |

|

|

|

| дождя") |

|

|

|

| "Зеркальное" написание букв, неузнавание букв в перевернутом виде

| Недостаточность зрительного анализа | Задания 3,4,40 | Конструировать букву из ее элементов | |||

| Недостаточное развитие анализа пространственных отношений | Задания 41,42 |

| ||||

| Отсутствие прочной связи между зрительным и двигательным образами буквы | Задание 40 |

| ||||

| Замена букв по пространственному сходству (с-е,б-д,и-п,н-п)

| Недостаточное развитие анализа пространственных отношений | Задания 41,42 |

| |||

| Недостаточность зрительного анализа | Задания 3,4,5,33,40,44,76 |

| ||||

| Высота букв не соответствует высоте рабочей строки, буквы располагаются выше или ниже рабочей строки, не используется надстрочное или подстрочное пространство рабочей строки | Слабо развита тонкая моторика руки | Задание 43 |

| |||

| Не сформированы зрительно-двигательные координации | Задание 8 |

| ||||

| Недостаточное развитие анализа пространственных отношений | Задания 41,42 |

| ||||

| Не усвоено понятие "рабочая строка" | Задание 6 |

| ||||

| Расположение букв при списывании в обратной последовательности; копия располагается слева от образца

| Не сформирована однонаправленность считывания слева направо | Задание 6 | | |||

| Недостаточно развит анализ пространственных отношений | Задания 41,42 |

| ||||

| Расположение учебного материала на строках страницы снизу вверх (продолжение текста расположено на строчке, находящейся выше его начала; копия располагается на строчке, находящегося выше образца; продолжение учебного материала располагается за границей рабочей строчки) | Недостаточно развит анализ пространственных отношении | Задания 41,42 |

|

| ||

| Не отработано правило размещения учебного материала в направлении сверху вниз | Задания 6.7 |

|

| |||

| Затруднения при усвоении правильного начертания букв, затруднения при написании закругленных деталей букв и цифр

| Недостаточность зрительного анализа | Задания 3,4,5,33,40,44,76 |

|

| ||

| Недоразвитие микромоторики | Задание 43 |

|

| |||

| Несформированность зрительно- двигательных координации | Задание 8 |

|

| |||

| Несформированность дифференцированных зрительных образов букв | Задание 40 |

|

| |||

| Неправильный выбор образца при написании буквы (цифры) | Задание 3 |

|

| |||

| Неряшливое письмо, грязь в тетради, неумение правильно "надавливать" на ручку или карандаш

| Недоразвитие макро- и микро- моторики | Задание 43 |

|

| ||

| Неумение дифференцировать мышечные усилия | Задание 43(9) |

|

| |||

| Несформированность зрительно- двигательных координации | Задание 8 |

|

| |||

| Несформированность личностных качеств аккуратности и прилежности |

| Выработка соответствующих качеств |

| |||

| Очень медленный темп письма | Несформированность зрительно-двигательных координации | Задание 8 |

| |||

| Недостаточное развитие микромоторики | Задание 43 |

| ||||

|

|

|

|

| |||

| Трудности в произвольном управлении движениями | Задания 9,11 |

| ||||

| Инертность нервных процессов |

| Предоставить возможность работать в доступном темпе; отводить больше времени для выполнения заданий; проводить тренировочные игры на быстроту реакции, работу в заданном темпе и ритме; выполнять задания с ограничением времени работы; формировать личностные качества' (собранность, организованность, умение быстро сосредотачиваться). | ||||

|

|

|

| ||||

|

| Несформированность прочных ассоциативных связей между звуковой и графической формами букв | Задание 46 |

| |||

| Затруднения в осуществлении звуко-буквенного анализа | Задание 28 |

| ||||

| С ошибками списывает с доски | Несформированность процессов зрительного анализа | Задания 3,4,5,33,40.44.76 |

| |||

| Неустойчивость произвольного внимания | Задание 2 |

| ||||

| Неумение поэлементно воспро- изводить образец | Задания 4.83 |

| ||||

| Слабое развитие кратковременной зрительной памяти | Задание 2 |

| ||||

| Искажение почерка (нестабильность графических форм) | Недостатки в развитии зрительно-двигательных координации | Задание 8 | | |||

| Недостаточное развитие процессов зрительного анализа | Задания 1,3,4,5,33.40,44.76 |

| ||||

| Отсутствие прочной связи между зрительным и двигательным образами буквы | Задание 40 |

| ||||

| Сложности при переводе звука в букву и наоборот | Несформированность звуко-буквенного анализа | Задание 28 |

| |||

| Не выработаны прочные ассоциативные связи между звуковой и графической формами буквы | Задание 46 |

| ||||

|

| Не усвоены понятия "звук" и "буква" и их соотношение | Задания 26,40 |

|

| |||

|

| Дислексия |

| Занятия с логопедом |

| |||

| Трудности в удержании и воспроизведении элементов речи (звуков, слов, предложений) | Недостатки в развитии непосредственной кратковременной памяти | Задания 12.14.15 |

|

| |||

|

| Поверхностная смысловая обработка материала при запоминании | Задания 17.21 |

|

| |||

|

| Недостатки в развитии произвольного внимания | Задание 2 |

|

| |||

| Сложности при переводе печатной графемы в письменную и наоборот (смешение печатных и письменных букв) | Недостаточность развития процессов зрительного анализа | Задания 1. 3.4.5,33.40.44,76 |

|

| |||

|

| Недостаточная отдифференцированность зрительных образов печатных и письменных букв | Задание 40 |

|

| |||

|

| Недостаточное развитие зрительной памяти | Задание 12 |

|

| |||

| Тремор (дрожание руки) при письме | Трудности в произвольном управлении микромоторикой | Задание 43 |

|

| |||

|

| Неумение дифференцировать мышечные усилия | Задание 43(9) |

|

| |||

|

| Недостатки в сформированности зрительно-двигательных координации | Задание 8 |

|

| |||

|

| Функциональные нарушения нервно-психической сферы (астения) |

| Щадящий режим (снижение учебной нагрузки, введение "разгрузочного дня ") | ||||

| Появление или возрастание ошибок к концу работы | Постепенное ослабление самоконтроля | Задание 11 |

| ||||

| Недостаточный уровень развития процессов саморегуляции | Задание 9 |

| |||||

| Ослабление процессов произвольного внимания | Задание 12 |

| |||||

| Астеническое состояние |

| Щадяший режим (снижение учебной нагрузки, введение "разгрузочного дня ") | |||||

| Количественные ошибки (преувеличение или преуменьшение количества букв. слогов и элементов букв; например, "бабабушка", "ш" вместо "и", "п" вместо "т", "ть " вместо "т ") | Недостаточность зрительного анализа | Задания 3,4,5,33,40,44,76 |

| ||||

| Несформированность понятия числа | Задания 88, 89 |

| |||||

| Индивидуально-типологические особенности (инерция возбуди- тельного процесса или прежде- временное торможение) |

| Повысить концентрацию внимания, усилить самоконтроль | |||||

| Плохо ориентируется в пространстве листа тетради | Недостаточность развития анализа пространственных отношений (право-лево, верх-низ) | Задания 41.42 |

| ||||

|

| Недостатки в развитии процессов саморегуляции и самоконтроля | Задание 9 |

| |

| Трудности в усвоении алфавита | Недостатки в развитии непосредственной произвольной памяти | Задание 12 |

| |

| Недостаточная дифференциация букв, сходных по написанию или близких по звучанию | Задания 26,40 |

| ||

| Несформированность звуко- буквенного анализа | Задание 28 |

| ||

| Затруднения в употреблении заглавной буквы | Недостаточное развитие вербального анализа | Задание 346 |

| |

| Недостаточная гибкость мыслительной деятельности | Задание 16 |

| ||

| Не усвоено соответствующее правило |

| Ликвидировать пробелы в знаниях | ||

| Неумение выделить предложение из текста, слитное написание предложений | Несформированность вербального анализа | Задания 3,46, 35 |

| |

| Недостаточное развитие процессов зрительного анализа (синкретичность восприятия) | Задания 1,5,35 |

| ||

| Трудности при определении слова как части речи (напр., "бег", "пение " называет глаголами, "лежать ", "молчать " -не глаголами, т.к. не обозначают действия) | Конкретность мышления (не может отделить слово от обозначаемого содержания) | Задание 39 |

| |

| Недостаточность операции абстрагирования | Задание 75 |

| ||

| Затруднения при подборе родственных слов на основе установления общего смысла корня (напр., часы - часовой, жарко -жаркий, светает - свечка) | Конкретность мышления | Задание 39 | Дифференцировать однокоренные слова от синонимов и антонимов | |

| Недостаточность мыслительной операции обобщения | Задания 18,24 | |||

| Не умеет применять правило в конкретной ситуации {напр., зная, что "жи-ши " пишется с буквой "и ". пышет "сидел на крыши") | Недостаточность операции абстрагирования | Задание 75 | Отдифференцировать условия, при которых пишется "и" или "е" (в дат. и предл. падежах) | |

| Несформированность операции сравнения | Задание 48 | |||

| Недостатки в развитии мыслительной операции анализа | Задания 3.4,5,35 | |||

| Отсутствует "орфографическая зоркость" (не умеет найти орфограмму) | Недостатки в развитии слухового вербального анализа | Задание 47 | Отчетливое громкое послоговое проговаривание зрительно воспринимаемых слов; отработать зрительно-двигательные образы слов; запоминание фонемно-морфемных блоков (ира, тель, чат, лив) | |

| Недостатки в развитии зрительного анализа вербального материала | Задания 44,45,60,64,65 | |||

| Несформированность звукового анализа | Задание 26 | |||

| Недоразвитие зрительной памяти | Задания 12,45 | |||

| Недостаточность звуко-буквенного анализа | Задание 28 | |||

| Недостатки в развитии самоконтроля | Задание 10 | |||

| Несформированность двигательных образов слов | Задание 40 | |||

| Недостаточное артикулирование | Задание 2 |

| ||

|

| Не отработана связь графической формы слова с его звуковой формой и графической формы слова с его семантикой | Задание 46, 1 |

| ||

|

| Недостатки в развитии фонематического восприятия | Задание 26 |

| ||

|

| Недостаточность развития процессов произвольного внимания | Задание 2 |

| ||

| Неправильная постановка точки при письме

| Недостатки в развитии вербально-смыслового анализа (не умеет выделить законченную мысль) | Задание 34 | Учить вычленять предложения из текста; составление предложения из отдельных слов; составление нескольких предложений: работа с деформированными предложениями и текстами (со слитно написанными словами, с пропущенными словами, рассыпанные" предложения); выразительное громкое чтение; составление плана текста | ||

| Недостаточность развития мышления (не понимает предложенный текст) | Задания 53,54,55.56 | ||||

| Несформированность мыслительной операции синтеза (не умеет найти связи внутри смыслового целого) | Задание 21,36 | ||||

| Не умеет находить ошибки в собственной работе | Недостаточность процессов самоконтроля (по смыслу и по написанию) | Задания 10,54 | Учить выделять отдельные слова и проверять каждое из них на соответствие общему смыслу предложения; делить отдельные слова на слоги, прочитать их и проверить, нет ли пропуска, замены, перестановки, удвоения букв или слогов; использование приема "ошибающийся" учитель | ||

| Недостаточная концентрация внимания | Задание 2 | ||||

Таблица 2. ТРУДНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЧТЕНИЮ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ, ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ

| Педагогическая симптоматика трудностей | Психологические и другие причины | Задания для психодиагностики и коррекции | Психолого-педагогические рекомендации |

| |||

| Затруднения при слиянии букв в слоги, слогов в слова | Низкий уровень синтеза звуковых элементов | Задание 29 |

|

| |||

| Недостатки в развитии звуко- буквенных ассоциаций | Задание 46 |

|

| ||||

| Недостаточное знание букв алфавита | Задания12,14,1,5,40 |

|

| ||||

| Не усвоены понятия "звук" и "буква" и их соотношение |

| Отработать понятия "звук"и "буква" |

| ||||

| Побуквенное или слоговое чтение | Несформированность процесса синтеза звуко-буквенных элементов | Задания 29,49,50 | "Вычистить" согласные звуки |

| |||

| Повторное считывание той же строчки, пропуск строчки, считывание выше расположенной строчки вместо нижней | Недостаточное развитие анализа пространственных отношений | Задания 41,42 |

|

| |||

| Неустойчивость произвольного внимания | Задание 2 |

|

| ||||

| Неправильное чтение похожих по начертанию букв (напр., "фозетка " вместо "розетка") | Несформированность процессов зрительного анализа | Задания 4,5,60,65 |

|

| |||

| Неупроченность ассоциаций между звуковой и графической формами буквы | Задания 21,40 | |

| ||||

| Недостаточное развитие анализа пространственных отношений | Задания 41,42 |

|

| ||||

| Потеря строки при чтении | Неустойчивость произвольного внимания | Задание 2 |

|

| |||

| Правильно прочитывается начало слова, а конец читается с искажениями (напр.. "исповедь" вместо "исподволь ". "маяться " вместо "маятники ", "выше " вместо "вышла", "дне" вместо "две") | Недостаточность зрительного анализа слова (синкретичность восприятия) | Задания 35.58.59.61.62.64 |

| ||||

| "Зеркальное" чтение (чтение слов справа налево)

| Несформированность однонаправленности считывания слева направо | Задания 6.62 |

| ||||

| Недостаточное развитие анализа пространственных отношении | Задания 41,42,61 |

| |||||

| Прочитывание слов с ошибками (пропуск букв, перестановка слогов, замена предыдущих букв последующими) (напр., "заряд " вместо "разряд ". "мушура " вместо мишура , апплукация вместо «аппликация» , эксплуататор вместо "эксплуататор " | Несформированность процессов произвольного внимания | Задания 2,57,60 |

| ||||

| Недостаточность процессов зрительного анализа | Задания 5,60.65,68,69 |

| |||||

| Индивидуальные особенности темперамента (холерический) |

| Повысить концентрацию внимания, усилить самоконтроль | |||||

| Трудности при переводе слов из слуховой формы в графическую | Отсутствие прочных связей между звуковым и зрительным образами слов | Задание 46 |

| ||||

| Торопливость при чтении, что приводит к плохому пониманию прочитанного

| Повышенная возбудимость (холерический темперамент) | Задание 70 |

| ||||

| Чрезмерная автоматизация | Задание 70 |

| |||||

| Нечеткое произношение

| Недоразвитие фонетико- фонематического восприятия | Задание 26 | Консультация логопеда | |||

| Недостатки в артикулировании | Задание 32 |

| ||||

| Низкая скорость чтения

| Недостаточность зрительного анализа буквенного материала (неразличение сходных по написанию букв, слов) | Задания 60,71,72 |

| |||

| Несформированность процесса синтеза звуковых элементов | Задания 73, 4 |

| ||||

| Не выработаны прочные ассоциации между буквой и звуком | Задания 37.46. | | ||||

| Недостатки в артикулировании | Задание 32 | Консультация логопеда | ||||

| Малый объем восприятия | Задания 37, 38, 72 | | ||||

| Инертность нервных процессов |

| Предоставить возможность читать в удобном темпе | ||||

| Неустойчивость произвольного внимания | Задание 2 | | ||||

| Челночное чтение (чтение с возвратом) | Не сформирована однонаправленность считывания слева направо | Задание 6 | | |||

| Смешивание б\кв по акустическим или артикуляционным признакам

| Не упрочены звуко-буквенные ассоциации | Задание 46 | | |||

| Недостаточное развитие фонематического анализа | Задание 26 | | ||||

| Недостатки в произношении ("грязные" согласные звуки) | Задания 30,31 | Консультация логопеда | ||||

|

| Недостатки в развитии памяти | Задания 12-15 | Использовать прием | |||

| Недостатки в развитии воображения | Задание 52 | "испорченные предложения" (пропуск слов, вместо одного предлога написан другой, в предложения вставлены лишние слова и др.) | ||||

| Плохо владеет техникой чтения | Задания 37,49 | |||||

| Недостаточно сформирована мыслительная операция абстрагирования | Задания 51,75 | |||||

| Не развита антиципация (предвосхищение событий) | Задание 55 | |||||

| Трудности понимания слов, сходных по звуковому составу | Недостаточная гибкость мышления | Задание 16 | | |||

| Недостаточное развитие фонетико-фонематического анализа | Задание 26 | | ||||

| Недостатки в произношении отдельных звуков | Задания 26,30,31 | Консультация логопеда | ||||

| Не умеет выделить главное в прочитанном

| Недостатки в развитии вербально- смыслового анализа | Задания 53,54,55 | | |||

| Низкий уровень развития произвольной памяти | Задания 13,14 | | ||||

| Не сформирована мыслительная | Задания 25,33,48 | | ||||

| Не умеет отвлечься от несущественного | Недостаточность операции абстрагирования | Задания 21,51,75 | Осознать ненужное; опустить в тексте то, что несущественно для понимания; расположить учебный материал по степени важности; сравнить явления, сходные в главном и отличные во второстепенных проявлениях |

| ||||||||

| Низкий уровень развития процессов мыслительного анализа | Задания 20,54 |

|

| |||||||||

| Трудности при узнавании того же самого, но в другой форме | Недостаточность мыслительной операции обобщения | Задания 18,20 |

|

| ||||||||

| Недостаточность мыслительной операции абстрагирования | Задания 21,51,75 |

|

| |||||||||

| Не усвоено понятие инвариантности | Задание 67 | |

| |||||||||

| Путает звуки и буквы | Недостаточность процесса звуко- буквенного анализа | Задание 28 | |

| ||||||||

| Не усвоены понятия "звук" и "буква" и их соотношение |

| Отработать понятия "звук" и "буква" |

| |||||||||

| Ограниченный словарный запас

| Недостаточное развитие процессов памяти | Задания 14,17,21 |

| |||||||||

| Слабая познавательная активность | Задание 51 |

| ||||||||||

| Недостатки в развитии мыслительных операций классификации, обобщения | Задания 18,19 |

| ||||||||||

| Плохое запоминание прозы и стихо- творений

| Механическое запоминание (недостаточная опора на мыслительную деятельность) | Задания 13,17,21 |

| |||||||||

| Недостаточность непосредствен- ного произвольного запоминания | Задания 12,14 |

| ||||||||||

| Недостатки в развитии воображения Астеническое состояние | Задание 52 | Щадящий режим (снижение учебной нагрузки, введение "разгрузочного дня") | ||||||||||

| Слабая активизация мыслительной деятельности при чтении | Задания 51,53,54,55 | Составлять план к тексту | ||||||||||

| Невладение приемами смысловой обработки текста | Задания 13,21,53, 56 |

| ||||||||||

| Плохое речевое развитие, маленький словарный запас, не может производить синонимическую замену слов | Задания 66,67 |

| ||||||||||

| Не понимает прочитанного | Задания 20.21,55 | | ||||||||||

|

| Недостатки в развитии мышления | Задания 1,18,19 |

| |||||||||

| Недостатки в развитии воображения | Задание 52 |

| ||||||||||

| Не может выделить главное, существенное | Задания 53,54,55 |

| ||||||||||

| Не может изменять конструкцию предложений | Задание 67 |

| ||||||||||

| Смешивание значений слов | Недоразвитие фонетико- фонематического восприятия | Задание 26 |

| |||||||||

| Недостатки в артикуляции | Задание 32 | Консультация логопеда | ||||||||||

| Недостаточная гибкость мышления | Задание 16 |

| ||||||||||

| "Механическое" чтение (непонимание читаемого текста: искажение смысла слов, непонимание смысла слов, фразы, текста) | Некритичность мышления | Задания 54,56 | Обогащать словарный запас | |||||||||

| Поверхностная смысловая обработка текста | Задания 20.21,55 | |||||||||||

| Поиск учащимися незнакомых слов в тексте | ||||||||||||

| Негибкость мышления | Задание 16 | |||||||||||

| Неустойчивость внимания | Задание 2 | Развивать воображение Подбирать омонимы, синонимы, антонимы | ||||||||||

| Неумение выделить существенное | Задания 53.54,55 | Развивать мышление и память | ||||||||||

| Слишком быстрый или слишком медленный темп чтения | Задание 70 | Совершенствовать навык чтения | ||||||||||

| Невыразительность чтения | Не понимает читаемого | Задания 20.21.55 |

| |||||||||

| Не умеет подчинить свою речь синтаксическому строю читаемого | Задание 63 |

| ||||||||||

| Плохо владеет техникой чтения | Задания 37.49 | Определите конкретное затруднение в чтении у ученика и найдите его в данной таблице | ||||||||||

| Недостаточно развит фонематический анализ | Задание 26 |

| ||||||||||

| Угадывающее чтение | Недостаточность процессов анализа (синкретичность восприятия) | Задания 58, 59.61. 62,64 |

| |||||||||

Таблица 3. ТРУДНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ, ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ

| Затруднения в счете, отсутствие устойчивых навыков счета

| Не сформирован переход из конкретного плана действий в абстрактный | Задания 75,77 |

| |||||||||||

| Недостаточно сформирован внутренний план действии | Задания 78,79 |

| ||||||||||||

| Несформированность понятий "больше" и "меньше" | Задание 82 |

| ||||||||||||

| Недостаточное развитие анализа пространственных отношении | Задания 41,42 |

| ||||||||||||

| Сниженный уровень интеллектуальной деятельности |

| Повысить качество мыслительной деятельности (развивающие задания на анализ, синтез, обобщение, классификацию и др.) | ||||||||||||

| Сниженная работоспособность |

| Щадящий режим (снижение учебной нагрузки, введение "разгрузочного дня ") | ||||||||||||

| Трудности при выполнении счетных операции с переходом через десяток

| Недостаточное развитие анализа пространственных отношении | Задания 41, 42 |

| |||||||||||

| Несформированность мысли- тельной операции "анализ через синтез" | Задания 73,85,91 |

| ||||||||||||

| Затруднения при разложении числа на удобные для вычисления части | Недостаточный уровень развития процессов анализа, несформированность мыслительной операции "анализ через синтез" | Задания 73.85,91 | |

| ||||||||||

| Трудности при продолжении числового ряда с заданной позиции | Несформированность понятия числового ряда | Задание 89 |

|

| ||||||||||

| Недостаточное развитие анализа пространственных отношений | Задания 41.42 |

|

| |||||||||||

| Ошибки при решении арифметических примеров трудности в назывании компонентов при выполнении арифметических действий | Несформированность мыслительной операции "анализ через синтез" | Задания 73.85,91 |

|

| ||||||||||

| Недостаточное развитие анализа пространственных отношений | Задания 41,42 |

|

| |||||||||||

| Низкий уровень сформированности внутреннего плана действия | Задания 78.79 |

|

| |||||||||||

| Недостатки в развитии процессов произвольного внимания | Задание 2 |

|

| |||||||||||

| Недостаточное развитие смысловой памяти | Задания 17.21 |

|

| |||||||||||

| Недостаточная отдифференцированность понятий "сложение", 'вычитание", "умножение". | | |

| |||||||||||

| Затруднения при переводе из словесной формы в цифровую и наоборот | Отсутствие прочных ассоциативных связей между словесным обозначением и графической формой чисел |

| Записывать цифровые данные словами и наоборот |

| ||||||||||

| Незнание состава чисел | Задание 80 | Ликвидировать пробелы в знаниях |

| |||||||||||

| Некрасивое написание цифр, высота цифр не соответствует высоте клеток в тетради | Недостатки в развитии тонкой моторики руки | Задание 43 |

|

| ||||||||||

| Несформированность процессов зрительного анализа | Задание 3 |

|

| |||||||||||

| Несформированность зрительно-двигательных координации | Задание 8 |

|

| |||||||||||

| Недостаточное развитие анализа пространственных отношений | Задания 41,42 |

|

| |||||||||||

| Не усвоено понятие "рабочая строка" | Задания 6,7 |

|

| |||||||||||

| Смешивание действий сложения и вычитания, умножения и деления | Недостаточная сформированность процессов анализа | Задание 4 |

|

| ||||||||||

| Недостаточное развитие анализа пространственных отношений | Задания 41.42 |

|

| |||||||||||

| Недостаточная отдифференцированность понятий "сложение", "вычитание", "умножение", "деление" | Задания 86,87 |

|

| |||||||||||

| кает ошибки в счете звуков, движений и др. | Недостаточная обобщенность действия счета | Задания 84,88 | Упражнения на пересчитывание различных совокупностей |

| ||||||||||

| "Зеркальное" написание цифр | Недостаточность процессов зрительного анализа | Задания 3,4,5 |

|

| ||||||||||

|

| Недостаточность анализа пространственных отношений | Задания 41,42 |

|

| ||||||||||

|

| Отсутствие прочной связи между зрительным и двигательным анализаторами | Задание 40 |

|

| ||||||||||

| При списывании цифровой последо- вательности запись начинается: последнего элемента (напр., 123 вместо 321)

| Несформированность однонаправленности считывания записей слева направо |

|

|

| ||||||||||

| Задание 6 |

|

| ||||||||||||

| Недостаточное развитие анализа пространственных отношений | Задания 41,42 |

|

| |||||||||||

| Здание, выполненное учеником, располагается слева от образца запись и выполнение столбиков примеров в направлении

| Несформированность процессов зрительного анализа | Задания 3,4,5 |

|

| ||||||||||

| Недостаточное развитие анализа пространственных отношений | Задание 6 |

|

| |||||||||||

| Несформированность процессов зрительного анализа | Задание 89 |

|

| |||||||||||

| Неусвоенность правила размещения учебного материала в направлении сверху вниз | Задания 41,42 |

|

| |||||||||||

| Незнание отношений между смеж- ными числами | Несформированность понятия числового ряда | Задание 89, 1 |

|

| |||||||||||

| Недостаточное развитие анализа пространственных отношении | Задания 41,42 |

|

| ||||||||||||

| Затруднения при счете в обратном порядке | Несформированность понятия числового ряда | Задание 89 |

|

| |||||||||||

| Недостаточное развитие анализа пространственных отношений | Задания 41,42 |

|

| ||||||||||||

| Затруднения при определении места числа в натуральном ряду | Несформированность понятия числового ряда | Задание 89 |

|

| |||||||||||

| Недостаточность развития мыслительной операции "анализ через синтез" | Задания 73.85.91 |

|

| ||||||||||||

| Недостаточное развитие анализа пространственных отношений | Задания 41,42 |

|

| ||||||||||||

| Ошибки при записи состава чисел (сотни не располагаются слева от десятков, а единицы - справа) | Неотдифференцированность понятий "число" и "цифра" | Задание 90 |

|

| |||||||||||

| Неусвоенность позиционного принципа построения многозначных чисел | Задание 80 |

|

| ||||||||||||

| Недостаточное развитие анализа пространственных отношений | Задания 41,42 | |

| ||||||||||||

| Недостаточная сформированность процессов зрительного анализа | Задания 3,4.5 |

|

| ||||||||||||

| Неправильное пользование количественными и порядковыми числительными

| Неотдифференцированность понятий "итог счета" и "процесс счета" | Задания 89.92 |

| ||||||||||||

| Непонимание смысла счетного действия | Задание 88 |

| |||||||||||||

| Неосвоенность операционального состава действия |

| Ликвидировать пробелы в знаниях | |||||||||||||

| Трудности в обозначении числом множеств

| Не сформировано умение перехода из конкретного плана в абстрактный | Задания 75,77 |

| ||||||||||||

| Недостаточное развитие анализа пространственных отношений | Задания 41,42 |

| |||||||||||||

| Не усвоено понятие числа | Задания 88,89 | Ликвидировать пробелы в знаниях | |||||||||||||

| Трудности в формулировании правила на основе анализа конкретных примеров

| Несформированность мыслительной операции обобщения | Задания 18,20,22,24 |

| ||||||||||||

| Сформированность слишком узких обобщений | Задания 18,20,22.24 |

| |||||||||||||

| Недостаточность мыслительной операции абстрагирования | Задания 75,77 |

| |||||||||||||

| Трудности решения задач и примеров с буквенными обозначениями

| Недостаточность мыслительной операции абстрагирования | Задания 75,77 |

| ||||||||||||

| Недостаточное развитие процессов обобщения | Задания 18,20,22.24 |

| |||||||||||||

| Неспособность решать задачи несколькими способами

| Недостаточная гибкость мыслительной деятельности | Задания 16,81.94 |

| ||||||||||||

| Недостаточное развитие | Задание 51 | | |||||||||||||

| Трудности при осуществлении сравнения

| Отсутствие обобщенности мыслительной операции сравнения | Задания 23,З4 |

| ||||||||||||

| Недостаточная гибкость мыслительной деятельности | Задания 16,81 | ||||||||||||||

| Затруднения при переносе знаний | Задания 20,51,75

|

| |||||||||||||

| Неумение сравнивать числа на основе сопоставления элементов конкретных множеств

| Недостаточность процессов | Задания 3,4,5 |

| ||||||||||||

| Несформированность умения устанавливать взаимооднозначные соответствия | Задание 83 |

| |||||||||||||

| Инертность нервных процессов |

| возможность работать в удобном темпе | |||||||||||||

| Недостаточное развитие основных мыслительных операций (анализа, синтеза, обобщения, | Задания 18,19 |

| |||||||||||||

| Низкий уровень освоения |

| Проверка соответствующих знаний | |||||||||||||

| Основательность и глубина смысловой обработки учебного материала | Задания 54,55,56 |

| |||||||||||||

| Неумение вычленить математическое содержание из разнообразного внешнего оформления задач

| Недостаточность операции абстрагирования | Задания 21,51,67.75 |

|

| |||||||||||

| Недостаточная гибкость мыслительной деятельности | Задания 16,81 |

|

| ||||||||||||

| Недостаточность мыслительной операции обобщения | Задания 18.20,22.24 |

|

| ||||||||||||

| Не усвоено понятие | Задание 67 |

|

| ||||||||||||

| Недостаточность процессов анализа и анализа через синтез Синкретичность мышления | Задания 73,85,91,93 Задание 94 |

|

| ||||||||||||

| Конкретность мышления. Несформированность мыслительной операции обобщения Недостатки в развитии процессов памяти (несохранение в памяти всех условий задачи) | Задание 95 Задания 18,20,22,24 |

|

| ||||||||||||

| Задания 14,15 |

|

| |||||||||||||

| Недостатки в развитии процессов произвольного внимания | Задание 2 |

|

| ||||||||||||

| Шаблонность мышления (негибкость) | Задания 16,81 |

|

| ||||||||||||

| Неустойчивость мыслительной деятельности |

|

|

| ||||||||||||

| Недостаточное осознавание своих мыслительных действий |

| Требовать от ученика объяснения решения задачи, хода своего мышления |

| ||||||||||||

| Склонность к шаблонным решениям, к бездумному воспроизведению ранее усвоенных способов выполнения заданий | Инертность мыслительной деятельности | Задания 16,81 |

|

| Интеллектуальная пассивность (использование пальцев при счете) |

| Повышение уровня познавательной активности, формировать внутренний план действий | |

| Поверхностная смысловая обработка математического материала | Задания 53.56, 93 |

| |

| Использование нерациональных приемов решения примеров и задач | Несформированность мыслительной операции установления закономерностей | Задание 25 |

|

| Несформированность мыслительной операции "анализ через синтез" | Задания 73,85,91 |

| |

| Неспособность усвоить схемы рассуждений при решении типовых задач | Недостатки в развитии процессов обобщения | Задания 18,20,22,24 | |

| Поверхностная смысловая обработка математического материала | Задания 53,56,93 |

| |

| Недостатки в развитии смысловой памяти | Задания 13,17,21 |

|

РАЗДЕЛ III. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПСИХОДИАГНОСТИКИ ПРИЧИН ВЫЯВЛЕННЫХ ТРУНОСТЕЙ И ИХ УСТРАНЕНИЯ

Задание 1. Изучение анализирующего наблюдения.

А. Выявление полноты, разносторонности, тонкости наблюдения

Описание внешнего вида объектов (ветка дерева, чучело или детальное красочное изображение птицы или животного). Задание ученику: "Внимательно рассмотри объект и расскажи, какой он по виду Ответ оценивается с точки зрения количества выделенных и oxapaктеризованных свойств и признаков объекта.

Определение недостающих деталей на рисунках. Задание ученику: "Посмотри, все ли правильно на этих рисунках? Если неправильно, дорисуй их". Оценивается число правильных ответов.

Обнаружение малозаметных компонентов. Для сравнения предлагаются два рисунка, отличающиеся незначительными деталями Вопрос: "Одинаковы ли рисунки или чем-нибудь отличаются?" Пол считывается количество найденных отличий.

Задание "Запутанный рисунок": на бумаге на одно и то же место наносятся контуры нескольких предметов (10- 15). Задание ученику " Назови предметы, которые ты здесь видишь". Подсчитывается количество выделенных предметов.

Узнавание объектов. Ученику показываются контурные изображения птиц, листьев различных деревьев и предлагается узнать и назвать их. Выявляется степень полноты выделения свойств, дифференцированность и тонкость различения признаков.

Б. Выявление способности к интерпретации, осмыслению наблюдения.

Ученику дается задание описать какую-либо сюжетную картинку. На основе полученных результатов можно определить уровень развития наблюдательности (анализирующего восприятия) учащегося:

1 уровень - бедное и слабо дифференцированное восприятие (выделяются только броские черты, описание неполное, слабо выражена интерпретирующая деятельность;

2 уровень - выделяются основные части объекта, но характеристика объекта односторонняя, интерпретирующая деятельность слабая;

3 уровень _ разносторонность и полнота наблюдения, тонкость анализа в условиях самостоятельной деятельности. Интерпретация наблюдений осуществляется на основе вычленения связей, близких жизненному опыту школьника;

4 уровень - дается исчерпывающая характеристика воспринимаемых свойств объекта в условиях самостоятельной деятельности, подмечаются малозаметные детали. Проявляются интерес и потребность в наблюдении.

Задание 2. Изучение процессов произвольного внимания

А. Школьнику предлагается без ошибок переписать следующие строчки:

1. АММАДАМА РЕБЕРГЕ АССАМАСА ГЕСКЛАЛЛА ЕССАНЕССАС ДАТАЛАТТА

2. ЕНАЛССТАДЕ ЕНАДСЛАТ ЕТАЛЬТАРРС УСОКГАТА ЛИММОДОРА КЛАТИМОР

РЕТАБЕРТА НОРАСОТАННА ДЕБАРУГА КАЛЛИХАРРА ФИЛИТАДЕРРА

ГРУММОПД

5. ВАТЕРПРООФЕТТА СЕРАФИННЕТАСТОЛЕ ЕММАСЕДАТОНОВ

6. ГРАСЕМБЛАДОВУНТ

7. ГРОДЕРАСТВЕРАТОНА ХЛОРОФОНИМАТА ДАРРИСВАТЕНОРРА

ЛАЙОНОСАНДЕРА

МИНОСЕПРИТАМАТОРЕНАЛЕ ТЕЛЛИГРАНТОЛИАДЗЕ

10. МАЗОВРАТОНИЛОТОЗАКОН

П. МУСЕРЛОГГРИНАВУПТИМОНАТОЛИГРАФУНИТАРЕ

АДСЕЛАНОГРИВАНТИБЮДАРОЧАН

БЕРМОТИНАВУЧИГТОДЕБШОЖАНУЙМСТЕН АТУРЕНBAДИОЛОЗГЛНИЧЕВЯН

ОСТИМАРЕ

Б. Корректурная проба.

Используются специальные бланки с несколькими рядами букв (55 -60 букв в строке, 30-35 строк). Ученику предлагают в течение 5 -7 минут как можно быстрее просматривать ряды букв и вычеркивать заданным образом 2-3 буквы (например, букву "а" зачеркивать, а букву "к" подчеркивать). Фиксируется количество просмотренных букв за отведенное время и количество допущенных ошибок (пропуск букв и неправильно зачеркнутые буквы). При отсутствии специальных бланков можно воспользоваться для этой же цели любым текстом крупно напечатанными буквами.

Задание 3. "Найди красивые" (зрительный анализ) Ученику предлагается выбрать красивый дом:

Затем его просят внимательно рассмотреть, как написана цифр; "1", найти среди них красивые и обвести их карандашом.

![]()

Попросить ученика объяснить, почему, например, вторая цифра слева красивая, а седьмая - нет? Почему среди некрасивых единив оказались такие, "носики" у которых красивые?

![]()

(Потому что палочки имеют разные наклоны, выходят за пределы строк или короче их.)

Как отличить красивый "носик" от некрасивого? Попросить ученика определить, какие "носики" красивые, а какие - нет.

![]()

Задание ученику: красиво написать цифру "1" самостоятельно, не отрывая руки от бумаги. Работа над остальными цифрами проводится тем же способом.

Задание 4. Задания на зрительный анализ

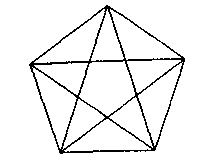

А. Сколько треугольников в данной фигуре?

Б. Ученика просят внимательно рассмотреть какой-либо узор, составленный из геометрических фигур и нарисованный на доске или листе бумаги учителем, и точно так же воспроизвести его в тетради.

В. Изображение какого-либо предмета (например, чайник, кастрюля, лампа, цветок или др.) расчертить на 16-25 квадратов (4x4 или 5x5). Дать ученику заранее приготовленную сетку из такого же числа квадратов большего или меньшего размера и попросить перерисовать по клеточкам заданное изображение.

Задание 5. "Найди слово " (зрительный анализ букв, выделение их в слове)

Выбрать и подчеркнуть те буквосочетания и слова, которые написаны до черты:

СЕ СЕ ЕС СО СЕ ЕС СО СЕ СЕ ОС ЕС СЕ

ОБ БО БИ ОБ ОВ БА БО БА ОБ ВО ОБ БО БО

ГДЕ ДЕГ ГЕД ГЛО ГЕД ЕГД ГЛЕ ГЛО ДОГ ГЕД ГДЕ

КОТ ТОК ОТК КОТ КИТ ТАК НОТ НОК КТО КОТ КТО

СЛОН НОСЛ ЛОСН СМОН СЛОЛ ЛОСМ СЛОН ЛОСМ СЛОМ

ВОДА ОДАВ ВАДО ВАДА ДАВО ВОДА БАДА ДОВА ВОДА

КАКОЙ КОКОЙ КОКАЙ КОКАТ КАЙОК КАЙОК КАКОЙ КАКОЙ

ЧАШКА ЧАЩКА КАЧАШ ЧАКАШ ЧАШКА ШКАЧА ЧАШКА ЧАЩКА

Задание 6. "Разноцветные точки " (однонаправленность считывания слева направо и сверху вниз)

Для выполнения задания необходима рабочая карточка, представляющая собой лист плотной бумаги, на котором строчками наклеены выбитые из цветной бумаги "точки". Число используемых цветов не должно быть меньше трех и больше пяти. Точки располагаются в строк по 14 точек в каждой строке. Сначала определяется, умеет ли ученик правильно устанавливать связь между цветом и его названием. Затем дается инструкция: " Называй эти точки по порядку, читает их". Ученик называет точки в том порядке, который он сам себе устанавливает. При этом взрослый не делает никаких замечаний. Школьник может прекратить "чтение" точек, если он заметил свою ошибок или сбился, и начать выполнять задание сначала, но это предварительно с учеником не оговаривается.

В протоколе записываются все названные учащимся точки. Анализ результатов ведется по следующим направлениям:

откуда ребенок начал "чтение", т.е. какая точка была назван; первой (правильный ответ - крайняя левая точка верхней строки);

в каком направлении ученик продолжил чтение, т.е. какая точка была названа второй (правильный ответ - расположенная рядом на той же строчке справа);

в какой последовательности ребенок называл точки на строке слева направо без повторов, повторные "чтения", пропуски, "читает в обратной последовательности (правильный ответ - слева направо без повторов, пропуск и чтение в обратной последовательности);

в какой последовательности школьник "читает" строчки на рабочей карточке: от верхней строчки к нижней без повторов и пропусков повторяет "чтение" той же строчки, пропуск строчек, повторна "чтение" выше лежащей строки, "читает" от нижней строки к верхней (правильный ответ - от верхней строки к нижней без повторов и пропусков).

При наличии отступлений от указанных правил проводится коррекционная работа с использованием этой же рабочей карточки. Для этого ученику сообщаются условия "чтения" точек и вводится требование обязательного их выполнения. Взрослый активно руководи" процессом выполнения задания.

Задание 7. Диагностика трудностей в выполнении пространатвенных учебных требований

Ученику предлагается скопировать несколько групп точек, расположенных на строчках, и нарисовать их на свободном месте справа от образца.

Задание выполняется на листе из школьной тетради. В данном варианте группы точек располагаются таким образом: 1)2-4-3- 1 2) 3 - 1 - 2 - 4; 3) 2 - 3 - 1 - 4; 4) 3 - 1 - 4 - 2. Точка над строчкой ставится над первой точкой в группе из трех точек.

Инструкция ученику: "Перерисуй точки, соблюдая требования; а) начинать с самой верхней строчки; б) сначала срисовать самую крайнюю слева точку; в) следить за промежутками между точками; г) точка над строчкой должна ставиться точно над первой точкой группы".

Образец задания Место для копирования

образца

• • •••• •••

••• • •• ••••

•• ••• • ••••

••• • •••• ••

Выполненное учеником задание оценивается следующим образом: 1) ставит ли точки внутри строки; 2) сохраняет ли число точек в группе; 3) ставит ли точки в порядке слева направо; 4) отражает ли разницу в промежутках между точками; 5) не опускает ли точку над строчкой; 6) соблюдает ли порядок работы на строках от верхней к нижней.

Задание 8. Особенности зрительно-двигательной координации

А. "Змейка". На стандартном листе бумаги представлен рисунок извилистой дорожки шириной 5 мм. Ученику предлагается как можно быстрее провести карандашом линию по пой дорожке, не касаясь ее стенок и не пересекая их.

Качество выполненной работы оценивается по числу касаний и времени выполнения задания. Лучший результат оценивается 0 баллов, за каждое касание начисляется 1 балл.

Б. Броски маленьким мячом в круг небольшого диаметра, нарисованный на стене, с разного расстояния.

Задание 9. ''Палочки" (особенности саморегуляции интеллектуальной деятельности)

На листе бумаги в широкую линейку (поля обязательно справа ученику предлагается писать палочки и черточки между ними следующим образом: I - II - III - I - II - III - ...

Выполняя задание, ученик должен соблюдать следующие правила

писать палочки и черточки в заданной последовательности;

правильно переносить системы знаков с одной строки на другую (не начинать обязательно каждую новую строку с одной палочки и не разрывая системы из двух и трех палочек при переходе на новую строку);

не писать на полях;

4) писать палочки и черточки не на каждой строке, а через строку.

Время выполнения задания -10-15 минут.

Критерии оценки качества выполненной работы:

- степень полноты принятия задания (принимает все правила, принимает частично, не принимает);

степень полноты сохранения задания до конца занятия (сохранение всех правил, сохранение лишь отдельных правил, не выполняй ни одного правила);

качество самоконтроля по ходу выполнения задания (замечает ли и исправляет ошибки или не замечает их);

качество самоконтроля при оценке результата деятельности (старается основательно проверить, ограничивается беглым просмотром, вообще не просматривает работу, а сразу по окончании сдает на проверку учителю).

Задание 10. "Найди ошибки" (изучение сформированности процессов контроля над написанием)

Ученику предлагается найти ошибки в тексте.

«На Крайнем Юге нашей страны не росли овощи, а теперь растут. В огороде много моркови. Под Москвой не разводили, а теперь разводят. Бешал Ваня по полю, да вдруг остановился. Грчи вют гнезда на деревьях. На новогодней елке висело много икрушск. Грачи для птенцов червей на пашне. Охотник вечером с охоты. В тетради Раи хорошие отлетки. Нашкольной площадке играли дети. Мальчик мчался на лошади. В траве стрсчет кузнечик. Зимой цвела в саду яблоня».

Задание 11. "Графический диктант " (умение выполнять последовательные указания взрослого, вычленять и самостоятельно воспроизводить заданный графический ритм)

На листе бумаги в клетку ученик рисует под диктовку учителя узор, проводя линии требуемой длины и заданного направления (направо, налево, вверх, вниз). Затем ученик продолжает узор самостоятельно. Выполнение работы под диктовку учителя и самостоятельное продолжение оцениваются отдельно. На тетрадном листе, отступив четыре клетки сверху и слева, ставятся три точки одна под другой (расстояние между ними по вертикали 7 клеток).

Задание ученику: "Будем учиться рисовать узоры. Они должны быть красивыми и аккуратными. Для этого меня нужно внимательно слушать - я буду говорить, в какую сторону и на сколько клеток провести линию. Говорю один раз, без повторений. Карандаш от бумаги не отрывать".

Тренировочный узор. Задание: "Поставь карандаш на самую верхнюю точку. Внимание! Рисуй линию: одна клетка вниз, одна клетка направо, одна клетка вверх, одна клетка направо, одна клетка вниз, одна клетка направо, одна клетка вверх, одна клетка направо, одна клетка вниз. Дальше до конца строки продолжай самостоятельно". Учитель может помогать и указывать на ошибки. В последующих узорах исправлять ошибки ученика учителю нельзя.

Первый узор. Задание: "Поставь карандаш на следующую точку. Внимание! Рисуй линию: одна клетка вверх, одна клетка направо, одна клетка вверх, одна клетка направо, одна клетка вниз, одна клетка направо, одна клетка вниз, одна клетка направо. Теперь продолжай самостоятельно".

Второй узор. Задание: "Поставь карандаш на нижнюю точку. Внимание! Рисуй линию: три клетки вверх, одна клетка направо, две клетки вниз, одна клетка направо, две клетки вверх, одна клетка направо, три клетки вниз, одна клетка направо, две клетки вверх, одна клетка направо, две клетки вниз, одна клетка направо, три клетки вверх. Дальше продолжай самостоятельно".

Оценка качества выполненного задания:

Высокий уровень (4 балла) - в целом узоры соответствуют диктуемым, в одном из них встречаются отдельные ошибки.

Средний уровень (3 балла) - оба узора частично соответствуют диктуемым, но содержат ошибки или один узор выполнен без ошибок, а другой не соответствует диктуемому.Уровень ниже среднего (2 балла) - один узор частично соответствует диктуемому, другой вовсе не соответствует.

Низкий уровень (1 балл) - оба узора не соответствуют диктуемым.

Задание 12. 'Запомни картинки" (непосредственная произвольная зрительная память)

Ученику предлагают рассмотреть и запомнить предметы, изображенные по одному на 4-5 картинках. Через 1 минуту картинки у6и-рактг, а ученика просят назвать их по памяти. Затем ученик должен отыскать эти картинки среди 10-12 похожих, беспорядочно разбросанных картинок. Так же учить узнавать буквы и цифры, используя специально изготовленные карточки или кассу букв и цифр. Постепенно количество запоминаемых объектов (картинок, букв, цифр) следует увеличивать.

Задание 13. "Пиктограммы " (опосредованная произвольная намять)

Ученику выдается лист бумаги, разделенный на 20 клеток (5 клеток по горизонтали и 4 клетки по вертикали). Его задача состоит в том, чтобы запомнить 20 слов и словосочетаний (конкретного и абстрактного содержания), которые учитель будет произносить с интервалом в 7 -10 с. При этом ученик должен в каждой клеточке последовательно в соответствии с называемым учителем словом или словосочетанием рисовать его какое-либо условное изображение - пиктограмму, не используя при этом буквы и цифры. Через некоторое время (10- 15 мин) ученику необходимо, глядя на свои пиктограммы, вспомнить как можно больше слов и словосочетаний и записать их в нижней части клетки под соответствующей пиктограммой.

Примерный набор слов:

веселый праздник сомнение

радость зависть

гнев сила воли

мальчик-трус болезнь

отчаяние успех

быстрый человек дружба

скорость смелый поступок

печаль справедливость

вкусный ужин хороший товарищ

теплый ветер мороз

Задание 14. "10 слов" (произвольное слуховое запоминание)

Ученику предлагается внимательно выслушать и постараться с первого же раза запомнить 10 не связанных по смыслу слов, которые учитель произносит с интервалом 2 - 3 с.

Слова воспроизводятся учеником сразу после их запоминания: а) в том же порядке либо б) в произвольном порядке. Подсчитывается количество правильно воспроизведенных слов.

Примерный набор слов: лес, хлеб, окно, стул, вода, брат, конь, гриб, игла, мед.

Задание 15. "Запомни цифровую последовательность" (произвольная слуховая память).

Учитель называет последовательность цифр с интервалом между ними 2 - 3 с. и предлагает ученику повторить ее без ошибок. Начиная с последовательности из двух - трех цифр, постепенно количество цифр, составляющих последовательность, увеличивается. Чем большее количество цифр сможет правильно повторить ученик, тем лучше у него развита произвольная память на цифровой материал.

Примерные цифровые последовательности:

3-5

4-6-2

8-1-4-7

2-8-5-3-9

1-7-2-4-8-Зи т.д.

Задание 16. "Продажа слова с аукциона" (гибкость мыслительной деятельности)

Ученикам предлагается рассмотреть какой-либо объект с разных точек зрения и назвать как можно больше его свойств, качеств, признаков. Например, рассмотреть заданное слово как часть речи, член предложения, с точки зрения морфологической структуры, количества букв, слогов, звуков и т.д. Тот ученик, который последним называет какое-либо качество данного объекта, получает карточку с соответствующим словом и становится его "хозяином".

Задание 17. "Картинки-помощники" (умение находить и устанавливать смысловые связи между отдельными элементами материала и опираться на них при его воспроизведении)

Перед учеником раскладываются 15-20 карточек с изображениями отдельных предметов (например, яблоко, троллейбус, чайник, самолет, ручка, рубашка, автомобиль, лошадь, флажок, петух и т.д.) Задание ученику: "Я сейчас назову тебе несколько слов. Посмотри на эти картинки, выбери из них ту, которая поможет тебе запомнить каждое слово, и отложи ее в сторону". Затем читается первое слово. После того как ученик отложит картинку, читается второе слово и т.д. Далее ученик должен воспроизвести предъявленные слова. Для этого он берет по очереди отложенные в сторону картинки и с их помощью припоминает те слова, которые ему называли. Подсчитывается количество правильно воспроизведенных слов.

Примерный набор слов: пожар, завод, корова, стул, вода, отец, кисель, сидеть, ошибка, доброта и т.д.

Задание 18. "Четвертый лишний " (выделение существенных признаков и обобщение)

А. Приготовить 10 листов с наклеенными на них картинками отдельных предметов. Ученика просят рассмотреть группы картинок и определить, какая "лишняя", т. е. не подходит к остальным. Дать объяснение. Назвать остальные три предмета одним (обобщающим) словом.

Примерный набор картинок:

мак, ромашка, роза, лук

чашка, блюдце, суп, тарелка

яблоко, персик, огурец, груша

помидор, баклажан, перец, слива

чашка, кастрюля, тарелка, стакан

молоко, сметана, каша, сыр

коза, курица, корова, овца

чайник, стул, стол, шкаф

машина, самолет, автобус, троллейбус

карандаш, портфель, тетрадь, шляпа

("Лишние" слова выделены курсивом.)

Б. Ученику зачитываются четыре слова, три из которых связаны между собой по смыслу, а одно слово не подходит к остальным Предлагается найти это "лишнее" слово и объяснить, почему оно "лишнее". За правильный ответ начисляется 1 балл, за неправильный -- 0 баллов.

Примерный набор слов:

- Книга, портфель, чемодан, кошелек;

Самолет, гвоздь, пчела, вентилятор;

Часы, очки, весы, термометр;

-Яблоко, книга, шуба, роза;

- Река, озеро, море, мост; - Бабочка, линейка, весы, ножницы; _ Береза, сосна, ягода, дуб;

Дедушка, учитель, папа, мама; _ Минута, секунда, час, вечер;

Василий, Федор, Семен, Иванов. ("Лишние" слова выделены курсивом.)

Задание 19. "Классификация" (умение выделять общий признак для группы объектов)

Результаты выполнения задания оцениваются по показателям правильности распределения объектов на группы и количеству выделенных групп. Чем больше количество выделенных групп, тем выше способность к анализу воспринимаемых объектов.

Задания на классификацию.

На математическом материале.

1. Разбить примеры на группы так, чтобы в каждой были похожие

по записи примеры:

3+1 4-1 5+1 6-1 7+1 8-1 и т.д.

2. Решить примеры и разбить их на группы, чтобы в каждой были

похожие по записи примеры:

3 + 2 4 + 5 4+1 10-1 6 + 4

6-3 9-2 7-2 6+1 3+4

3. Разбить числа в каждом ряду на группы, чтобы в каждой группе

были числа, похожие между собой:

33, 84, 75, 22, 13, 11, 44, 53

91, 84, 51, 61, 82, 71, 87

37, 61, 57, 34, 81, 64, 27

62, 84, 30, 61, 35, 89, 32, 68

4. Определить основания для классификации:

13-4 6-1 7+2

16-9 3+2 6+3

На наглядном материале. Ученику предлагаются 25-30 картинок на каждой из которых одно изображение (например, домашние животные, домашние птицы, дикие животные, дикие птицы, рыбы) Учитель просит разделить их так, чтобы в каждой группе были картинки, имеющие между собой что-то сходное, общее, одинаковое Ученик должен ответить, почему эти картинки он объединил в одну группу. Отмечается количество выделенных групп.

На словесном материале. Ученику нужно разделить на две группы 12- 14 слов всеми возможными способами. Например, предлагаются названия животных: лось, ястреб, белка, лисица, бык, лошадь, ворона волк, кот, гусь, курица, собака.

Варианты деления: наземные животные и птицы; домашние и дикие животные; хищные и нехищные; существительные мужского \ женского рода; по количеству слогов; слова, оканчивающиеся и не оканчивающиеся на мягкий знак, и т.д.). Отмечается, сколько видов деления осуществил ученик.

Задание 20. "Пословицы " (способность к пониманию и обобщению смысла фразы)

А. Ученику даны 8 карточек (в произвольном порядке), на каждой из которых напечатана пословица. Нужно объединить пословицы группы по основному смыслу:

Волков бояться - в лес не ходить.

Смелость города берет.

Дело не медведь - в лес не уйдет.

Семеро одну соломинку поднимают.

Семь раз примерь - один отрежь.

Поспешишь - людей насмешишь.

Семеро одного не ждут.

Кто встал пораньше, ушел подальше.

Приведенные пословицы по смыслу объединяются следуют) образом: 1 и 2 (о смелости); 3 и 4 (о лентяях); 5 и 6 (сначала следует подумать, а потом делать); 7 и 8 (никогда не надо опаздывать).

Б. Сравнить пословицы в левой и правой частях страницы. Подо-

брать к пословице, написанной слева, такую пословицу из правой

и которая была бы близка ей по смыслу, выражала сходную

главную мысль. - -

Лучше поздно, а) Лучше оступиться, чем оговориться.

чем никогда. б) Нет худа без добра.

в) Лучше хромать, чем сиднем сидеть,

г) Не спеши языком, торопись делом.

Что прошло, а) Что написано пером, того не вырубишь

того не воротишь. топором.

б) Утро вечера мудренее.