| Предмет | Русский язык |

| Класс | 7 |

| Базовый учебник | Русский язык: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений [М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова и др.; науч. редакция Н.М.Шанский]. – М: Просвещение, 2020. – 223 с. |

| Тема урока | Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте. |

| Тип урока | Комбинированный |

| Цели урока | Дать понятие о деепричастном обороте; показать необходимость выделения деепричастных оборотов и деепричастий в предложениях запятыми; закреплять знания о морфологии деепричастия. |

| Задачи урока | Образовательные: повторить и систематизировать знания учащихся по теме урока, научиться обособлять деепричастный оборот, научиться правильно строить предложения с деепричастиями и деепричастными оборотами. Развивающие: развивать навыки комплексной работы с текстом, мотивацию к познавательной деятельности, способствовать формированию умений работать в группах. Воспитательные: формирование умений коллективно сотрудничать при выполнении заданий, воспитание внимания и уважения к художественному слову. |

| Планируемые результаты | Предметные: • обобщить, систематизировать и углубить знания учащихся о деепричастии и деепричастном обороте; • совершенствовать практические умения находить деепричастные обороты и ставить знаки препинания при них; • совершенствовать навык конструирования предложений с деепричастными оборотами; • формировать умения графически обозначать изученные орфограммы и деепричастный оборот в тексте. Метапредметные: содействовать развитию коммуникативной культуры личности, интереса к учению; определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в разной форме; уметь работать индивидуально и в паре, находить общие решения. Личностные: формировать интерес к русскому языку и родной культуре; воспитывать уважение к художественному слову; формировать активную жизненную позицию. |

| Технологии | Личностно-ориентированная, информационно-коммуникативная, проблемно-диалогическая, системно-деятельностная. |

| Формы работы | Коллективная, парная, фронтальная |

| Виды деятельности учителя | Организует, направляет, контролирует, диагностирует. |

| Виды деятельности учащихся | Разграничивают языковые явления, находят основание для классификации, отвечают на вопросы, исправляют орфографические ошибки, заполняют таблицы |

| Этапы урока | Деятельность учителя | Деятельность учащихся | УУД |

| 1. Организационный момент Мотивация к учебной деятельности: мотивировать учащихся к учебной деятельности посредством создания эмоциональной обстановки; осознанное вхождение учащегося в пространство учебной деятельности, создание предпосылок для эмоционально комфортной обстановки на уроке. | Приветствие учащихся. Проверка готовности к уроку. Психологический настрой. - Здравствуйте, ребята! Садитесь. - В тетрадях записываем число, классная работа. - Ребята! Давайте вспомним, какую часть речи мы с вами начали изучать? - Правильно, деепричастие. Сегодня я предлагаю вам познакомиться с необычным стихотворением английского поэта Роберта Саути «Лодорский водопад». Я взяла для урока это стихотворение в переводе русского поэта В.А. Жуковского. А вот в чем необычность этого стихотворения, вы скажете после его прослушивания. (Прослушивание аудиозаписи стихотворения) - Кипя, Шипя, Журча, Ворча, Струясь, Крутясь, Сливаясь, Вздымаясь, Вздуваясь, Мелькая, шурша, Резвясь и спеша, Скользя и обнимаясь, Делясь и встречаясь, Лаская, бунтуя, летя, Играя, дробясь, шелестя, Блистая, взлетая, шатаясь, Сплетаясь, звеня, клокоча, Морщинясь, волнуясь, катаясь, Бросаясь, меняясь, воркуя, шумя, Взметаясь и пенясь, ликуя, гремя, Дрожа, разливаясь, смеясь и болтая, Катаясь, извиваясь, стремясь, вырастая, Вперед и вперед убегая в свободном задоре - Так падают бурные волны в сверкающем, быстром Лодоре! (Слайд №2) - Итак, в чем же необычность этого стихотворения?

- Правильно. Стихотворение состоит из одного предложения. В нём много деепричастий. Можете сосчитать, сколько в стихотворении встретилось деепричастий? - Действительно 49 деепричастий! | Приветствуют учителя, друг друга.. Записывают число, классная работа.

- Деепричастие.

- Стихотворение состоит из одного предложения. В нём много деепричастий.

- 49.

| Действие смыслообразования, формирование чувства уверенности в своих силах; развитие учебно-познавательного интереса к русскому языку и литературе (Л). Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками (Р).

|

| 2. Проверка домашнего задания. Актуализация знаний. Фронтальный опрос | - Давайте вспомним определение понятия «деепричастие». - Какие глагольные признаки имеет деепричастие? - Назовите наречные признаки деепричастия. - Какова синтаксическая роль деепричастия? - На примере стихотворения «Лодорский водопад» выявите роль деепричастий в художественном тексте?

Вы правы. Деепричастия дают разнообразные характеристики действию. Действия характеризуются с разных сторон: по цвету, звуку, движению. Картина водопада становится зримой, образной, озвученной. | Ребята дают развернутые ответы, дополняют ответы друг друга.

- Деепричастия помогают красочно описывать действия.

| Умение отвечать на вопросы, формирование умения слушать и слышать друг друга (К).

|

| 3. Определение темы урока. Целеполагание.

| Это стихотворение я дала вам не случайно. Теперь еще раз посмотрите на текст и подумайте, какой теме будет посвящен наш урок русского языка. (Ответы детей) Правильно. Мы продолжим изучать деепричастие как часть речи. Познакомимся с новой для вас синтаксической единицей – деепричастным оборотом. Рассмотрим правила постановки знаков препинания в предложениях с деепричастным оборотом. Попробуйте сформулировать цель урока? (ответы детей) - Да, согласна. Наша цель – научиться правильно ставить знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом, а еще мы будем учиться грамматически правильно строить предложения с деепричастными оборотами. |

- Теме «Деепричастие» - Постановка знаков препинания в предложениях с деепричастиями.

Цель – научиться правильно ставить знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. | Целеполагание: формирование умения определять и формулировать цели и задачи урока без помощи учителя; постановка учебной задачи, на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно (Р). |

| 4. Изучение нового материала на примере анализа предложений.

| - Ребята, мы не так давно с вами изучали причастие и причастный оборот? Дайте определение понятию «причастный оборот».

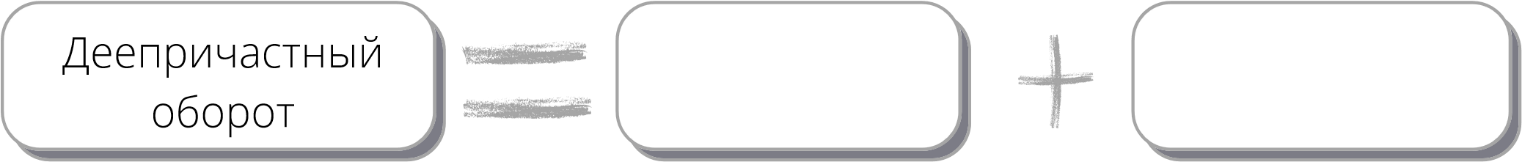

- Можем мы по аналогии дать определение понятию «деепричастный оборот». - Действительно, деепричастный оборот – это деепричастие с зависимыми словами -- Обратимся к рабочему листу. Задание №1 (Приложение №1) (Слайд №3) Проследите, как на письме выделяются деепричастия и деепричастные обороты. Попробуйте сформулировать правила постановки знаков препинания в предложениях с деепричастиями и деепричастными оборотами. Учтите, что знаки препинания в предложениях расставлены правильно. 1. Белка беспечно скачет с сучка на сучок, распустив свой пушистый хвост. 2. Тёмная летняя заря, вздрагивая, потухала далеко впереди. 3. Весь день мы работали не покладая рук. 4. На тебя смотрю я не дыша. Проверка задания. (Слайд №4) Комментирование. |

- Причастный оборот – это причастие с зависимыми словами. - Деепричастный оборот – это деепричастие с зависимыми словами.

- Деепричастный оборот выделяется запятыми. - Одиночные деепричастия выделяются запятыми. - Деепричастные обороты, входящие в состав фразеологизмов, не выделяются запятыми. - Иногда деепричастия не выделяются запятыми. | Принятие познавательной цели и сохранение ее при выполнении учебных действий (П). Анализ предложений. Сравнение синтаксических конструкций: причастного оборота и деепричастного.

|

| 5. Изучение нового материала (работа с учебником) | Теперь давайте обратимся к правилу, регулирующему постановку знаков препинания в предложениях с деепричастиями и деепричастными оборотами, данному в нашем учебнике. Чтение правила в учебнике. Правильно ли мы с вами на основе анализа предложений сформулировали правила? - Да, наши предварительно сформулированные гипотезы-правила оказались верными. Они практически совпали с правилом, данным в учебнике. |

Учащиеся участвуют в беседе с учителем.

| Формирование навыков анализа и сопоставления (анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков) (П).

|

| 6. Закрепление изучаемого материала | Письменное выполнение упр. 187, работа в парах. Устная проверка вслух.

Работа в рабочем листе задание №2. (Приложение №1)(Слайд №6) Текст задания. Учительница принесла сочинения и стала рассказывать, кто как написал. Когда она дошла до сочинения Олега, то прочитала такую фразу: «Сидя у окна, в комнату влетел воробей». Все засмеялись, а Олег растерянно смотрел то на учительницу, то на ребят ... Он не понимал, почему они смеются. - Почему засмеялись ребята? (Ответы детей)

- В чём заключается «коварство» деепричастного оборота?.. (При построении предложений нужно помнить, что деепричастие обозначает добавочное действие, которое выполняет подлежащее). - Можем ли мы себя проверить, правильно ли составлено предложение с деепричастным оборотом? Что для этого надо сделать? Пояснение учителя. Нужно обязательно найти подлежащее и определить, выполняет ли оно действие, обозначенное деепричастием. Если – да, значит предложение составлено правильно. В противном случае в предложении допущена грамматическая ошибка. - Попробуем фразу «Сидя у окна, в комнату влетел воробей» сказать по-другому. Сидя у окна, я увидел влетающего в комнату воробья. Запись предложения и графическое обозначение деепричастного оборота с определяемым словом, обозначение подлежащего. | Выполняют упражнение в тетради.

- Олег допустил грамматическую ошибку. Получается, что воробей влетел в комнату, сидя у окна. Такого быть не может. Кто-то сидел у окна, когда влетел воробей. - Нужно правильно строить предложения с деепричастиями.

- Когда я сидел у окна, в комнату влетел воробей. Или Сидя у окна, я увидел влетающего в комнату воробья. | Организация учебного сотрудничество с учителем и сверстниками в ходе индивидуальной и групповой работы (ориентировка на позицию партнера); умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; построение речевого высказывания в устной форме (К). Обогащение эмоционального мира обучающихся, развитие нравственной личности (Л). |

| 6.Отработка изучаемого материала. | Работа в рабочем листе задание №3. (Приложение №1)(Слайд №7,8,9,10). Работа в парах. Текст задания. Проследите за тем, что или кто выполняет основное и добавочное действие. Подчеркните грамматическую основу, задайте вопрос к деепричастию. 1. Пройдя шагов триста по берегу реки, маленький отряд вступил в лес. 2. Повернувшись лицом к океану, он искал взглядом следы крушения. 3. Юноша следовал за ним, пристально оглядывая берег реки. | Учащиеся выполняют задание в парах. Проверка. | Формулирование и аргументирование своего мнения и позиции в коммуникации, стремление к координации различных позиций в сотрудничестве (К). Формирование умений применять методы информационного поиска, уметь работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности (П). Достаточно полное и точное выражение своих мыслей в соответствии с задачами и условиями коммуникации (К). |

| 7. Подведение итогов урока. | Фронтальный опрос: - Что такое деепричастный оборот? - В каких случаях обособляется деепричастный оборот? - Обособляются ли отдельные деепричастия? - Всегда ли обособляется деепричастный оборот?

И вновь обратимся к стихотворению «Лодорский водопад». Найдите в нем деепричастный оборот, определяемое слово и подлежащее. Докажите, что предложение составлено переводчиком грамматически правильно. (Слайд №11)

| Учащиеся дают развернутый ответ, дополнят друг друга, обсуждают.

Деепричастный оборот: «вперед и вперед убегая в свободном задоре». Подлежащее – волны. Определяемое слово – сказуемое падают. Волны могут убегать вперед в свободном задоре. Значит, предложение составлено правильно.

| Формулирование собственного мнения, умение приходить к общему решению в совместной деятельности (К). Обогащение словарного запаса, усложнение смысловой функции речи (Л). Формирование устойчивой мотивации к исследовательской деятельности (анализу), конструированию (П). Формирование умений применять знание теоретического материала на практике, умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; формирование умения работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать (П). |

| 8. Рефлексия: самооценка результатов учебной деятельности. | - Ребята, я хочу узнать, как вы сегодня поработали на уроке. На слайде выведены цели нашей работы, поставленные в начале урока. Расскажите о своей работе на уроке, а также о том, достигли ли мы поставленных целей, используя в своих ответах деепричастный оборот. Можете употребить обороты, указанные на слайде, а можете придумать свои (Слайд №12) Учитель может выставить оценки обучающимся, проявившим наибольшую активность во время урока. | Каждый оценивает свой вклад в достижение поставленных в начале урока целей, свою активность. Ребята оценивают себя и высказываются об успехе и неудаче на уроке.

| Осуществление самоконтроля по результату и по способу действия; формирование четких и последовательных действий в процессе работы (Р). Формирование способности самооценки своих действий (Л). Смыслообразование: формирование адекватной позитивной самооценки, самоуважения и самопринятия (Л). |

| 9. Дифференцированное домашнее задание. | П. 29 с. 80 (знать правило постановки знаков препинания в предложениях с деепричастиями и деепричастными оборотами) – для всех. По выбору: упр. 186 сочинение-миниатюра «На озере Митькино» (Используя деепричастия из стихотворения «Лодорский водопад», описать озеро Митькино. Объем работы- 8-10 предложений) (Слайд №13) | Дети записывают домашнее задание. Задают вопросы, если что-то непонятно. | Формирование умений планировать деятельность при решении проблем творческого и поискового характера (Р). Совершенствование устной и письменной речи в соответствии с грамматическими, синтаксическими нормами языка (К). |

Тёмная летняя заря, вздрагивая, потухала далеко впереди.

Весь день мы работали не покладая рук.

На тебя смотрю я не дыша.

В чём заключается «коварство» деепричастного оборота? __________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________Исправьте ошибку в предложении из сочинения Олега.

1.Пройдя шагов триста по берегу реки, маленький отряд вступил в лес.

2. Повернувшись лицом к океану, он искал взглядом следы крушения.

3.Юноша следовал за ним, пристально оглядывая берег реки.

елка беспечно скачет с сучка на сучок, распустив свой пушистый хвост.

елка беспечно скачет с сучка на сучок, распустив свой пушистый хвост. ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________