СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Комплект план-конспектов уроков по биологии для 8 класса

Просмотр содержимого документа

«8 Биологические ритмы»

План урока биологии в 8 классе

| Тема урока | «Биологические ритмы человека» |

| Тип урока | Урок формирования новых знаний |

| Вид урока | Проблемный урок |

| Методы и методические приемы |

|

| Цель урока | Сформировать понятие о прямой зависимости самочувствия и работоспособности человека от планирования видов деятельности в соответствии с циркадными и циркадианными ритмами. |

| Задачи урока:

| Образовательные:

Развивающие:

Воспитательные:

|

| Оборудование | Компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска. |

Структура урока:

| Этап урока | Содержание урока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| I. Организационно-психологический . Задачи: 1. Подготовка учащихся к работе на уроке. | Взаимное приветствие. Выявление отсутствующих. Проверка готовности учащихся к уроку. Организация внимания учащихся. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| II. Актуализация знаний и умений учащихся. Задачи:

| В природе мы постоянно становимся свидетелем явлений, повторяющиеся через определенные промежутки времени. Давайте вспомним некоторые из них. Вопросы в рамках эвристической беседы: 1. Какие явления в жизни животных и растений вы наблюдаете на слайдах? Предполагаемый ответ учащихся Линька, миграции, зимняя спячка, ночной сон, суточные движения венчика цветка, суточные движения соцветий подсолнечника и листьев кислицы, распускание почек, листопад, зимний покой, приливно-отливные ритмы крабов и илистого прыгуна. 2. Что объединяет все эти явления? Предполагаемый ответ учащихся

3. Как называются периодически повторяющиеся во времени какие-либо состояния организма? Предполагаемый ответ учащихся Биологические ритмы. 4. Свойственны ли такие ритмы человеческому организму. Какое значение они имеют? Предполагаемый ответ учащихся Да, т.к. человек, как и другие организмы, живет в условиях периодического изменения действия абиотических факторов среды. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Подведение итогов данного этапа урока | Итак, живые организмы не только приспосабливаются к абиотическим факторам среды в том смысле, что переносят их различные неблагоприятные воздействия. Для распределения своих функций во времени и «программирования» жизненных циклов они используют естественную периодичность этих факторов, чтобы как можно более оптимально использовать благоприятные условия. Если учесть, что существует взаимный естественный отбор (сопряженная эволюция) и взаимодействия между организмами, то все сообщество становится запрограммированным для реакции на сезонные и другие ритмы. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| III. Постановка темы, цели и задач урока. Задачи: 1.Сообщение темы, цели и задач. 2. Объяснение практической значимости изучения нового материала. 3. Постановка перед учащимися учебной проблемы. | Проблемные вопросы перед объявлением новой темы: 1. Почему человек, при авиа-перелете в другое полушарие, отмечает расстройство сна и аппетита, депрессию, головные боли? 2. Почему аварийность на производстве и дорожно-транспортные происшествия на дороге чаще происходят в определённые часы: с 22- 4ч. и между 13 и 15ч? 3. Как влияют периодические изменения физиологического состояния организма на социальную деятельность человека? 4. Почему некоторые люди встают "ни свет, ни заря", а другие не прочь поспать до полудня? 5. Почему сердечные приступы и внутримозговые геморрагические инсульты в основном приходятся на раннее утро? 6. В чем причина депрессии, роста числа суицидов и повышения заболеваемости вирусными инфекциями в зимний период года? Ответить на эти вопросы мы с вами сможем, изучив более подробно биологические ритмы человека и рассмотрев механизмы их формирования. Запись темы урока в тетради: «Биологические ритмы человека. Механизмы биологических часов». Постановка проблемы: «Как человек может использовать знания о биоритмах для повышения работоспособности и улучшения физического и психического здоровья?»

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| IV Формирование новых знаний и умений.

Задачи: 1. Закрепить знания о приспособительных ритмах организмах. 2. Развивать умение устанавливать межпредметные связи. 3. Сформировать понятие биологические ритмы. 4. Развитие умений применять новые понятия к уже известным процессам. 5. Рассмотреть классификацию биоритмов. 6. Развивать умение применить знания о биоритмах в практической жизни. 7. Раскрыть сущность механизмов биологических часов. 8. Развивать умение анализировать собственный режим дня и корректировать его с целью сохранения здоровья и повышения работоспособности. | Вопросы в рамках эвристической беседы: 1. Что же такое биологические ритмы? Предполагаемый ответ: Биологические ритмы - периодически повторяющиеся изменения характера и интенсивности биологических процессов и явлений (Запись в тетради). 2. Всем ли организмам свойственны биоритмы, или существуют исключения? Предполагаемый ответ: Они свойственны живой материи на всех уровнях ее организации - от молекулярных и субклеточных до биосферы. Задание №1. Проанализируйте некоторые процессы, происходящие в жизни человека, представленные на экране. Обратите внимание, с какой периодичностью они повторяются? По классификации хронобиолога Ф. Халберга, ритмические процессы в организме делятся на три группы. К первой относятся ритмы высокой частоты с периодом до 1/2 ч. Ритмы средней частоты имеют период от 1/2 ч до 6 сут. Третью группу составляют ритмы с периодом от 6 сут до 1 года (недельный, лунный, сезонный, годичный ритмы). Выраженность и наибольшая изученность околосуточных биоритмов среди ритмов средней частоты взяты за «точку отсчета» и потому распространено их деление на: Запись в тетради:

Существуют и другие, более детальные классификации биоритмов.

По степени зависимости от внешних условий биоритмы разделяют на:

Ритмы экзогенные регулируются внешними факторами - зависят от ритмики геофизических и космических факторов: - светового режима, - температуры окружающей среды, - атмосферного давления, - ритма космического излучения, - гравитации - приливов и отливов и т.д. Задание №2 Пользуясь представленными на слайдах биоритмами, заполните таблицу «Биоритмы человека». «Биоритмы человека»

Постоянная смена дня и ночи — характерная черта земного бытия. Суточный ритм чередования света и темноты влияет на физиологию и поведение всего живого на земле. В связи с этим, центральное место среди ритмических процессов занимает циркадианный ритм, имеющий наибольшее значение для организма. По существу, в околосуточном ритме колеблются все показатели эндокринные и гематологические, показатели нервной, мышечной, сердечно-сосудистой, дыхательной и пищеварительной систем. У человека выявлено около 500 функций и процессов, имеющих циркадианную ритмику. Проблемное задание №3 Предположите, что произойдет с циркадианными ритмами человека, если его поместить в условия отсутствия смены дня ночи? Были проведены наблюдения за людьми, длительно (до полугода и более) находящимися в пещере и организующими свою активность и сон независимо от дня и ночи на поверхности Земли. У таких добровольцев в первые дни и недели оценка длительности суток могла укорачиваться (редко) и удлиняться (часто). При последующей изоляции «сутки» испытуемого стабильно удлинялись, приближаясь к 24,8-часовым «лунным суткам». В результате этого французский спелеолог Мишель Сиффр последний 179-й день своего пребывания в пещере оценил как 15-е сутки, считая за каждые «сутки» цикл бодрствование - сон. Таким образом, внутреннее время человека идёт медленнее реального - оно запаздывает примерно на час. Именно этот врождённый ритм и называется циркадным (лат. сirca dies - около суток). Внутренние циркадные ритмы растений составляют 23-28 часов, а животных – 23-25 часов. Под воздействием светового дня циркадные ритмы превращаются в 24-часовые суточные циклы. Аналогичные опыты немецкого физиолога Юргена Ашоффа доказали: существует «встроенный хронометр», позволяющий нам просыпаться без будильника, падающих на лицо лучей солнца или бодрящего аромата сваренного кофе. Большинство живых существ, в этом числе и человек, имеют биологические часы - «хронометры», синхронизированные со световым днём. Свои суточные молекулярные часы есть у бактерии и цветка, по этим часам совершается обмен веществ в любой клетке человеческого организма. И самое удивительное, что механизм работы таких часов во всех живых организмах практически одинаков. Что же такое биологические часы и каков механизм их работы? Запись в тетради: Биологические часы - внутренние генетически запрограммированные ритмические механизмы, служащие для временнόго упорядочивания биологических функций и поведения. Биологические часы выполняют ту же функцию, что и любые другие часы, - они измеряют время, измеряют таким образом, чтобы нервная система могла приводить нужды организма в соответствие с условиями среды. Для обитателей нашей планеты наиболее заметной особенностью окружающей среды является суточный цикл света и темноты. У человека в зависимости от времени суток циклически меняются физиологическое состояние, интеллектуальные возможности и даже настроение. Ученые доказали, что виной тому колебания концентраций гормонов в крови. Запись в тетради: Механизмы биологических часов: Начертите таблицу и внесите в неё названия основных гормонов – регуляторов биоритмов. I. Гормональный механизм. В течение циркадного дня (бодрствования) наша физиология в основном настроена на переработку накопленных питательных веществ, чтобы получить энергию для активной дневной жизни. Напротив, во время циркадной ночи питательные вещества накапливаются, происходят восстановление и "починка" тканей. Как оказалось, эти изменения в интенсивности обмена веществ регулируются эндокринной системой, то есть гормонами. Вечером, эпифиз выделяет "гормон ночи" – мелатонин, это происходит только в темное время суток, и время его присутствия в крови прямо пропорционально длительности световой ночи. Гормональный механизм

Проблемный вопрос: Как вы думаете, с чем связана в ряде случаев бессонница у пожилых людей? Предполагаемый ответ: С недостаточностью секреции мелатонина эпифизом. Мелатонин вызывает снижение температуры тела, кроме того, он регулирует продолжительность и смену фаз сна. Наступление световой ночи сопровождается и другими гормональными изменениями: повышается выработка гормона роста и снижается выработка адренокортикотропного гормона (АКТГ) гипофизом. Гормон роста стимулирует анаболические процессы, например размножение клеток и накопление питательных веществ (гликогена) в печени. Не зря говорят: "Дети растут во сне". АКТГ вызывает выброс в кровь адреналина и других "гормонов стресса" (глюкокортикоидов) из коры надпочечников, поэтому снижение его уровня позволяет снять дневное возбуждение и мирно заснуть. В момент засыпания из гипофиза выделяются опиоидные гормоны, обладающие наркотическим действием, - эндорфины и энкефалины. Именно поэтому процесс погружения в сон сопровождается приятными ощущениями. Перед пробуждением здоровый организм должен быть готов к активному бодрствованию, в это время кора надпочечников начинает вырабатывать возбуждающие нервную систему гормоны - глюкокортикоиды. Наиболее активный из них - кортизол, который приводит к повышению давления, учащению сердечных сокращений, повышению тонуса сосудов и снижению свертываемости крови. Вот почему данные клинической статистики свидетельствует о том, что острые сердечные приступы и внутримозговые геморрагические инсульты в основном приходятся на раннее утро. Теперь попробуйте сами ответить на вопрос: Почему некоторые люди встают "ни свет, ни заря", а другие не прочь поспать до полудня? Оказывается, известному феномену "сов и жаворонков" есть вполне научное объяснение: минимальная концентрация кортизола в крови обычно приходится на середину ночного сна, а ее пик достигается перед пробуждением. У "жаворонков" максимум выброса кортизола происходит раньше, чем у большинства людей, - в 4-5 часов утра. Поэтому "жаворонки" более активны в утренние часы, но быстрее утомляются к вечеру. Их обычно рано начинает клонить ко сну, поскольку гормон сна - мелатонин поступает в кровь задолго до полуночи. У "сов" ситуация обратная: мелатонин выделяется позже, ближе к полуночи, а пик выброса кортизола сдвинут на 7-8 часов утра. Что же это за орган, который управляет циркадными колебаниями концентрации гормонов в крови? На этот вопрос ученые долгое время не могли найти ответ. Но ни у кого из них не возникало сомнений, что "циркадный центр" должен находиться в головном мозге. II. Клеточные механизмы В 1972 году американским исследователям Роберту Муру и Виктору Эйхлеру удалось показать, что циркадным ритмом млекопитающих управляет "циркадный центр"- супрахиазматическое ядро (СХЯ), расположенное в головном мозге в основании гипоталамуса над (лат. super) перекрестом (греч. chiasmos) зрительных нервов. СХЯ человека представляет собой совокупность двадцати тысяч нейронов и настраивается с помощью внешних сигналов, в основном дневного света. СХЯ обрабатывает информацию о длине светового дня и посылает сигнал в орган промежуточного мозга - эпифиз, где секретируется гормон сна - мелатонин. На сегодняшний день установлено, что именно супрахиазматическое ядро посылает сигналы в центры мозга, ответственные за циклическую выработку гормонов-регуляторов суточной активности организма. Одним из таких регуляторных центров служит гипоталамус, откуда сигнал о "запуске" синтеза гормона роста или АКТГ передается в гипофиз. Так что супрахиазматическое ядро можно назвать "дирижером" циркадной активности организма. Проблемный вопрос: Как в свете полученной информации вы можете объяснить зимние негативные изменения в жизни человека? Зимой сильно укорачивается длина светового дня, являющаяся главным регулятором работы СХЯ. В результате в крови человека повышается уровень основного гормона надпочечников - кортизола, который сильно угнетает иммунную систему. А сниженный иммунитет неминуемо ведет к повышенной восприимчивости к инфекционным болезням и сезонной депрессии. Проблемный вопрос: Почему при авиа-перелете в другое полушарие, человек отмечает расстройство сна и аппетита, депрессию, головные боли? Световой день увеличивается или укорачивается на несколько часов, что приводит к нарушению соответствия между работой биологических часов – эндогенных механизмов и экзогенных (внешних) сигналов. В результате у человека развивается десинхроноз - дисбаланс биоритмов в организме. Перелёт на самолёте с востока на запад переносится легче, чем с запада на восток. Для адаптации организму (молодому, здоровому) требуются, примерно, сутки на каждый часовой пояс, но не меньше трёх-четырёх дней. В среднем, на достаточную адаптацию, в новых условиях, уходит полторы недели. Это зависит не от положения стрелок на циферблате часов, а от солнца над головой. Проблемный вопрос: Гипоталамус, посредством супрахиазматического ядра реагирует на внешние сигналы, а откуда же берётся внутренний суточный ритм? Существуют «внутриклеточные хронометры», работающие на молекулярном уровне. «В последнее время стало известно, что с небольшими вариациями «внутриклеточный хронометр» работает одинаковым образом во всех изученных клетках, включая нейроны СХЯ. III. Молекулярные механизмы: В клетках работают так называемые часовые гены. Выделяют два семейства часовых генов - периодические (Пер1, 2, 3) и криптохромные (Кри1 и 2). Продукты деятельности этих генов, Пер- и Кри-белки, обладают интересной особенностью. В цитоплазме нейронов они образуют между собой молекулярные комплексы, которые проникают в ядро и подавляют активацию часовых генов и, естественно, выработку соответствующих им белков. В результате концентрация Пер- и Кри-белков в цитоплазме клетки уменьшается, что снова приводит к "разблокированию" и активации генов, которые начинают производить новые порции белков. Так обеспечивается цикличность работы часовых генов. Суммарная продолжительность такого циклического процесса составляет около 24 часов. Предполагается, что часовые гены как бы настраивают биохимические процессы, происходящие в клетке. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Подведение итогов данного этапа | Организм человека состоит из десятка триллионов клеток, а значит, из триллионов беззвучных биологических часов, которые отсчитывают время вне зависимости от светового дня. За их ходом неусыпно наблюдает скопление мозговых клеток - 20 тысяч нейронов супрахиазматического ядра. Они отвечают за то, чтобы все часы в органах и клетках включались в работу по световому сигналу - вовремя и чётко. Для синхронизации часов организма в крови присутствуют различные гормоны. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| V. Закрепление и обобщение полученных знаний. Задачи: 1. Развивать умение применить знания о биоритмах в практической жизни. 2. Развивать умение анализировать собственный режим дня и корректировать его с целью сохранения здоровья и повышения работоспособности. 3. Сформировать понятие о правильном режиме дня. 4. Сформировать умения планировать суточную нагрузку в соответствии с циркадными ритмами человека. 5. Сформировать умение «настраивать» свои биологические часы. | Теперь, пользуясь полученными сегодня на уроке знаниями, постараемся выяснить, насколько эффективно работают ваши биологические часы! Для этого выполним практическую работу, пользуясь инструктивной карточкой, лежащей перед вами на столе. (Приложение №3) «Установление взаимосвязи между режимом дня и циркадианными ритмами человека». На прошлом уроке вы получили задание (Приложение №1) пронаблюдать за изменением работоспособности и самочувствия в течение суток и внести данные в таблицу. Пользуясь таблицей «Циркадианные ритмы человека» (Приложение №2) и презентацией, проанализируйте, как в течение суток меняется физиологическое состояние человека и как это сказывается на нашей работоспособности и самочувствии. Ход работы: 1. Выберите один из наиболее насыщенных и трудных для вас дней недели. 2. Сопоставьте свой режим дня с циркадианными ритмами человека (Приложение №2). 3. В четвертой колонке таблицы отмечайте плюсом совпадение вашей деятельности с рекомендуемыми видами деятельности для данного периода суток, или минусом при несовпадении. 4. Проанализируйте, как связано ваше самочувствие с несоответствием вашей жизнедеятельности циркадианным ритмам. 5. Сделайте вывод о том, насколько правильно работают ваши биологические часы. В современном человеческом обществе "24/7" (24 часа в сутках, 7 дней в неделе) несоответствие биологических ритмов реальному суточному циклу приводит к "циркадным стрессам", которые, в свою очередь, могут служить причиной развития многих заболеваний, включая депрессии, бессонницу, патологию сердечнососудистой системы и рак. Проблемный вопрос: Теперь вы можете объяснить тот факт, что аварийность на производстве и дорожно-транспортные происшествия на дороге чаще происходят в определённые часы: с 22-х часов до 4-х и между 13 и 15 часами? Период с 13-15ч. - «послеобеденная депрессия», характеризуется снижением жизнеспособности и сонливостью. В период с 22-4ч.- максимальная концентрация мелатонина в крови и минимальна концентрация внимания и скорость ответной реакции человека. Проблемный вопрос: Сделайте вывод о том, как влияют периодические изменения физиологического состояния организма на социальную деятельность человека? Работоспособность человека, его социальная и физическая активность напрямую связана с работой биологических часов, определяющих самочувствие организма в тот или иной период суток. Всякий раз при изменении циркадных биоритмов: при резкой смене режима дня, злоупотреблении алкоголем, суточном графике работы, при перелёте через несколько часовых поясов, переходе на летнее или зимнее время (переводе стрелок часов) и т.д. возникает десинхроз. Симптомы: расстройства сна, головные боли, тревожность, снижение внимания и др. Пожилым, больным и ослабленным людям, на адаптацию, требуется больше времени, чем молодым и здоровым. Проблемный вопрос: Как человек может использовать знания о биоритмах для повышения работоспособности и улучшения физического и психического здоровья? Человек может настроить свои биологические часы. 1. Вести размеренный образ жизни. 2. Приём пищи, работа, отдых, сон - регулярно и, по возможности, в одно время. 3. Избегать переутомления (умственного, физического) и недосыпания, вредных привычек. 4. Человеку необходимое количество теплового (в красной и инфракрасной части спектра, в диапазоне частот от 500-700 нанометров до первых микрометров) излучения, в дневное и раннее вечернее время - это может быть обычная лампочка накаливания, достаточной мощности, размещённая на близком расстоянии. 5. Устанавливать "Реперы времени" - звонок будильника (всегда в строго определённое время), по которому надо выполнить определённые действия (физически и ментально-мысленно), зафиксировать своим вниманием. 6. Очень важен для живых организмов - момент восхода солнца, на рассвете, утром, независимо от наличия облачности на небе. В эти мгновения происходят интенсивные изменения на клеточном и энергетическом уровне, естественная синхронизация биоритмов с природными ритмами. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| VI. Подведение итогов урока | Анализ активности, полноты, логичности ответов учащихся, выставление оценок. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| VII. Домашнее задание Задачи: 1. Сообщить учащимся домашнее задание. 2. Разъяснить методику выполнения. | 1. Выучить определение понятия «биологические ритмы» и классификацию биоритмов. 2. Выучить краткие характеристики механизмов биологических ритмов. 3. Спланируйте режим своего дня в соответствии с циркадианными ритмами человека (оформить в виде таблицы). 4. Предложите рекомендации для людей - «сов», которые в связи с должностными обязанностями должны вставать очень рано. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Просмотр содержимого документа

«8 Врожденные и приобретенные формы поведения»

Тема: Врожденные и приобретенные формы поведения

Цели

Образовательные: продолжить изучать ВНД, определить механизм врожденной и приобретенной программ поведения, изучить влияние на поведение рефлексов и инстинктов.

Развивающие: развивать у учащихся образное и аналитическое мышление, развитие памяти.

Воспитательные: воспитывать ответственную самостоятельную личность, стремление к самообразованию, интерес к окружающему миру.

Задачи

1. Обобщить знания по изученным ранее темам ВНД.

2. Раскрыть понятие о поведении животных и человека.

3. Определить различия в образовании приобретенной и врожденной программах поведения.

4. Закрепить знания, используя видеоматериалы и контрольные вопросы.

Термины и понятия

Поведение — способность животных изменять свои действия под влиянием внутренних и внешних факторов, характерная черта животного типа организации.

Инстинкт — форма приспособительного поведения к окружающей среде, в основе которой лежат врожденные рефлексы.

Рефлекс — стереотипная реакция живого организма на раздражитель, проходящая с участием нервной системы.

Ход урока

Мотивационный этап

Создание ситуации для психологического настроя на урок.

-Здравствуйте, ребята. Вы готовы, глазки? (Поглаживают веки глаз)

Да! (Смотрят в «бинокль»)

Вы готовы, ушки?

Да! (Прикладывают ладони к ушам, поглаживая их)

Вы готовы, ручки?

Да! (Хлопают в ладоши)

Вы готовы, ножки?

Да! (Поглаживают ноги, притопывают)

Вы готовы?

Да! (Разводят руки в стороны и обнимают себя)

Прикоснитесь ладошками друг к другу

-Улыбнитесь, мысленно пожелайте друг другу мира, добра. Пожелайте успеха друг другу в проведении этого урока.

А какой у нас урок?

Урок биологии.

Деление класса на группы

Давайте встанем в круг « На золотом крыльце сидели, царь, царевич, король…»

На прошлых занятиях Вы изучили различные типы анализаторов, нервную систему.

Операционный этап

Прежде чем приступить к новому занятию, освежите свои знания по изученному материалу.

Продолжите предложения:

1. Анализатор – это функциональная единица, ответственная за….

2.Лейкоциты – это ( бесцветные кровяные тельца)

Назовите четыре типа вкусовых ощущения.. (сладкое. Кислое, соленое горькое)

Гормоны-это ( биологические вещества желез внутренней секреции)

Стремя, наковальня и молоточек находятся в ….

Органом восприятия вкуса является…

Рефлексы делятся на две группы - …

Каждый человек и животное обладает своей уникальной, определенной формой поведения. Конечно, не стоит путать с поведением ребенка на уроке – в смысле нарушения дисциплины. Поведение это действие человека (животного) в ответ на действие какого-либо раздражителя

Просмотрим видеоролик, который раскроет Вам основы типологии строения психики (Видео)

Как Вы уже догадались из темы занятия поведение можно разделить на два основных типа – врожденный и приобретенный. При этом оба типа поведения базируются на рефлексах. Так, врожденное поведение базируется на безусловных рефлексах. Поэтому индивид реагирует на раздражитель так, как заложено было генетически. Кроме того, врожденное поведение может также зависеть от инстинктов. Инстинкты являются «координаторами» поведения. Так, например, следуя инстинкту сохранения человек (особенно новорожденный) характеризуется поведением, построенным по принципу «избежать опасности, которая несет вред жизни».

Работа в группах по заданию

Группа «Роль И.М. Сеченова и И.П. Павлова в создании учения о ВНД»

Группа «Условные рефлексы»

Группа «Безусловные рефлексы»

Выступление групп

Физминутка «Разминка»

Работа в тетраде «Запись терминов»

Безусловные рефлексы

Условные рефлексы

Высшая нервная деятельность

- Дайте краткие ответы на вопросы: практика (задание карточка)

1. В чем суть учений Сеченова?

2. Определите какой рефлекс изображен на рисунке 1. Охарактеризуйте его.

Рис. 1. Рефлекс

Приобретенное поведение формируется на базе условных рефлексов. А значит, оно не зависит от генетически переданной информации, а формируется в процессе жизни. Типичным примером создания приобретенного поведения, используя условные рефлексы, является дрессировка животных.

Вы замечали, что при дрессировке собак, за каждый выполненный трюк, их подкармливают? Таким образом, животное запоминает, что выполнив определенное действие – получит пищу. Позже конечно не всегда подкармливают собак, после команды «лежать», но то, что собака выполнит приказ - фактически не подлежит сомнению.

Пример выработки приобретенной программы поведения у животных Вы увидите в следующем видеоролике

Видео обучающее «ко мне»

У человека, ярким примером приобретенного поведения является умение писать. В процессе обучения человек учится связывать уже известные звуки с значками (буквами-цифрами). Впоследствии, в течение всей жизни, человек пишет без особых проблем, легко и непринужденно.

3. Рефлексия

Согласны ли Вы с выражением:

1. Поведение новорожденных базируется на условных рефлексах?

2. Повлиять на поведение собак не возможно, ведь они человек не может изменить животное?

3. Инстинкты не влияют на поведение.

-Объясни фактор

1. Ребенку впервые дают лимон, он потянулся к этому желтому предмету ручками, но пищевой слюноотделительной реакции у него не наблюдалось. У взрослых людей даже упоминание о лимоне может вызвать обилие слюноотделение.

2. Служебная собака успешно прошла курс подготовки. Можно ли использовать приобретенный ею опыт на занятиях с ее щенками

3. Благодаря каким врождённым механизмам животное (или человек) может отличить доброкачественную пищу от испорченной?

Рефлексия «Все в твоих руках»

А теперь потрите ладошки так, чтобы стало жарко.

Быстро передайте тепло друг другу, соединив свои ладошки с ладошками товарища. На этом мы закончим наш урок. Пусть тепло души ваших друзей согревает вас.

Домашнее задание чтение и пересказ параграфа 57, написать эссе на тему «Для чего мне нужен рефлекс?»

Просмотр содержимого документа

«8 Заболевания сердца»

Методическая разработка урока по теме: «Предупреждение сердечно-сосудистых заболевании.»

Тема урока: Предупреждение сердечно-сосудистых заболевании.

Цель урока: раскрыть материал о сердечно-сосудистых заболевании.

Задачи:

Образовательная: сформировать представления у учащихся о необходимости постоянного обеспечения сердца кислородом и питательными веществами; о влиянии табака и спиртных напитков на кровеносную систему;

Развивающая: научить учащихся оказывать первую помощь при повреждении сосудов

Воспитательная: воспитать у учеников о вреде вредных привычек; Расширить научное мировоззрение.

Метод преподавания: объяснительный и побуждающий

Метод учения: репродуктивный и частично-поисковый

Тип урока: комбинированный

Оборудование: таблицы, мультимедиа презентации: «Вред курения», «Вред алкоголя», «Кровотечения и их виды», «Виды повязок».

Ход урока

Организационный момент: (3 мин)

1. Приветствие учащихся

2. Проверка отсутствующих

3. Ознакомление учащихся с задачами и целью урока.

I. Актуализация знаний: (8 мин)

Учитель. В начале нашего урока мне хотелось бы вспомнить о зарождении жизни на Земле. Вспомните, что первые живые организмы возникли в водах Мирового океана, и средой обитания для них служила морская вода. С появлением многоклеточных организмов часть их клеток утратила непосредственный контакт с внешней средой. Скажите пожалуйста в какой же среде теперь существуют клетки? (Жидкая внутренняя среда).

Опрос учеников

Что называется жидкой средой?

Как изменяется кровяное давление в разных участках кровеносного русла?

Какое значение имеет разница давления крови в различных участках сосудистой системы?

Что такое пульс?

Как меняется скорость движения крови в разных частях кровеносного русла? С чем это связано?

По каким сосудам кровь движется медленное всего, какое это имеет значение?

Что такое лимфа и каково ее значение в организме?

II. Изучение нового материала (25 мин)

Рассказ учителя с элементами беседы (слайд № 2)

Ребята, с чем связаны главные причины заболевания сердца? (Дети отвечают.) Главные причины заболевании сердца связаны со снижением физической активности, избыточном питанием, курением, употреблением алкоголя, чрезмерными психическими нагрузками. – Правильно, особенно вредно действуют на сердечно-сосудистую систему алкоголь и яды табака. (слайд №3)

– Давайте, ребята посмотрим таблицу на экране. (слайд №4)

Таблица 1: «Факторы риска заболеваний кровообращения»

| Факторы риска | Влияние на органы кровообращения | Болезни |

| Курение | Никотин вызывает спазм сосудов, и ткани организма получают мало питательных веществ и кислорода. Сердце работает с большим напряжением. | эндартериит, тромбофлебит, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда и др. |

| Употребление алкоголя | Алкоголь разрушает клетки сердечной мышцы, они теряют эластичность, коронарные сосуды поражаются атеросклерозом и сердце работает на пределе возможностей. | ишемическая болезнь сердца инфаркт миокарда |

| Стресс | Возрастают частота пульса, артериальное давление, скорость кровотока, повышается температура тела. | Гипертония инфаркт миокарда стенокардия инсульт |

| Гиподинамия | Недостаток движения оказывается причиной нарушений в деятельности сердца, ухудшает циркуляцию крови и лимфы. Сердце не готово к нагрузкам. | атеросклероз стенокардия |

– Как влияет алкоголь на организм? (Дети отвечают.) Алкоголь отравляет сердечную мышцу, повреждая мембраны и другие структуры клеток. В результате ослабевают сокращения сердечной мышцы, развивается сердечная недостаточность, отдышка. В то же время алкоголь изменяет и стенки кровеносных сосудов самого сердца.

– А как влияет курение табака на организм? (Дети отвечают.) У курильщиков поле каждой выкуренной сигареты наблюдается сужение сосудов. (слайд №5,6,7,8,)

– Предупреждение и лечение сердечно-сосудистых заболеваний – не только медицинская, но и государственная, социально- экономическая и гуманистические задачи. Без их успешного решения нельзя добиться оздоровления населения и продления жизни современного человека.

Что способствует нормальной работе сердца? (Дети отвечают Нормальной работе сердца способствуют физические упражнения, поильный труд, активный образ жизни.

– При физической работе увеличивается объем крови, протекающей через сердечную мышцу, улучшается снабжение ее кислородом и питательными веществами. Это способствует укреплению сердечной мышцы и ее развитию. При снижении физических нагрузок сердечная мышца слабеет. Например, на 70-е сутки полной неподвижности размеры сердца уменьшаются на 13-18 %..) (слайд №9)

По кровеносным сосудам человека циркулирует около 5 л крови. При уменьшении количества крови падает кровяное давление, нарушается снабжение кислородом головного мозга, сердца и других органов. Потеря около 2 – 2,5 л крови при кровотечениях смертельна для человека.

Какие виды кровотечении бывают? (Дети отвечают.) Капиллярные, венозные, артериальные. (слайд №10)

– Капиллярные кровотечения возникают даже при незначительном ранении. Кровь движется по капиллярам медленно, поэтому такое кровотечение легко остановить. При оказании помощи нужно обработать рану йодной настойкой и наложить чистую марлевую повязку.

Венозные кровотечения возникают при повреждении вен, в которых скорость тока крови больше, чем в капиллярах. Для остановки небольшого венозного кровотечения достаточно наложить на рану давящую повязку, которая сжимает стенки пораненного сосуда и не дает крови вытекать из него. Сразу же после оказания первой помощи пострадавшего необходимо отправить в больницу. (слайд №11,12)

При повреждении крупных вен давящая повязка может не остановит кровотечения. В таких случаях поступают так же, как при артериальных кровотечениях.

Артериальное кровотечения особенно опасны для жизни. Сильное артериальное кровотечение распознают по струе ярко-алой крови, вырывающиеся фонтаном из раны. При артериальном кровотечении необходимо быстро прижать пальцем поврежденный сосуд выше места ранения и наложить жгут из резины или любого другого материала. Место, на которое накладывают жгут, накрывают чистым лоскутом материи или бинтом, чтоб не повредить кожу. Затем свободно обвязывают это место куском ткани. Между тканью и конечностью продевают неломкую палочку и крутят ее до тех пор, пока кровь престанет вытекать из раны. Тогда палочку прибинтовывают к жгуту, а рану перевязывают. После оказания первой помощи пострадавшего необходимо сразу же отправить в больницу. К жгуту прикрепляют записку с точным указанием времени его наложения. (слайд №13,15)

Ещё какие кровотечения вы знаете? (Дети отвечают.) Внутреннее кровотечения. – Какие признаки внутреннего кровотечения? (Дети отвечают.) Определить внутреннее кровотечение можно по внешнему виду человека. Он бледнеет, пульс учащается и слабеет.

– Да, при таких признаках, нужно срочно вызвать скорую помощь. До прихода врача больного уложить или придать ему полусидящее положение и дать полный покой. К предполагаемой области кровотечения нужно положить холодную вещь.

III. Закрепление изученного. (7 мин)

Опрос учащихся

Каковы основные причины заболевания сердца?

Каковы особенности развития сердечной- сосудистой системы подростка?

Какое действие на сердце и сосуды оказывают алкоголь и никотин?

Как останавливаю капиллярные кровотечения?

Каковы меры первой помощи при венозном кровотечении?

Почему артериальные кровотечения особенно опасны?

Домашнее задание: (2 мин) §23, вопросы в конце параграфа.

Просмотр содержимого документа

«8 Иммунитет»

Иммунитет

Цели:

Углубить знания учащихся о том, что такое иммунитет, виды иммунитета, инфекционные заболевания, лечебные сыворотки, вакцина, предупредительные прививки.

Формировать умения: самостоятельно работать с текстом учебника, дополнительной литературой; извлекать из нее нужную информацию; логически мыслить и оформлять результаты мыслительных операций в устной и письменной форме.

Задачи:

Образовательные: формирование новых анатомических понятий: иммунитет, инфекционные заболевания, лечебные сыворотки, вакцина, предупредительные прививки.

Развивающие: формирование умения самостоятельно работать с текстом учебника, дополнительной литературой, а также развитие умений сравнивать и обобщать; развитие мыслительных способностей учащихся, логического мышления;

Воспитательные: формирование диалектико-материалистического мировоззрения; воспитание санитарно-гигиенических навыков, привычки к здоровому образу жизни.

Оборудование: таблица “Кровь”, портрет И. И. Мечникова, компьютер, мультимедийный проектор, презентация Microsoft Power Point “Иммунитет. Виды иммунитета”.

Человек должен знать, как помочь себе самому в болезни, имея в виду, что здоровье есть высочайшее богатство человека.

Гиппократ

(запись на доске).

Ход урока:

Организационный момент.

Здравствуйте ребята! Здравствуйте уважаемые гости! Ребята поздоровайтесь, пожалуйста, с нашими гостями. Садитесь.

Человечество на протяжении всей своей жизни страдало от многих болезней. В летописях средних веков описаны страшные картины свирепствования разных болезней, от которых; “Города и селения опустошались. Жизнь замирала, на площадях и улицах можно было увидеть только могильщиков”.

Сейчас конечно ситуация изменилась. К счастью, таких страшных болезней, когда люди умирали десятками и тысячами нет. Потому что мы с вами живем в XXI веке, в веке высоких технологий и хорошо развитой медицины. Но все-таки нельзя забывать трагические страницы нашей истории, для того чтобы как сказал Гиппократ: «Человек должен знать, как помочь себе самому в болезни, имея в виду, что здоровье есть высочайшее богатство человека».

Поэтому небольшое лирическое отступление. Я вам сейчас прочитаю отрывок из произведения А. С. Пушкина. «Пир во время чумы». (Слайд 1).

Ныне церковь опустела;

Школа глухо заперта;

Нива праздно перезрела;

Роща темная пуста;

И селенье, как жилище

Погорелое, стоит, -

Тихо все. Одно кладбище

Не пустеет, не молчит.

Поминутно мертвых носят,

И стенания живых

Боязливо Бога просят

Успокоить души их!

Поминутно места надо,

И могилы меж собой.

Как испуганное стадо,

Жмутся тесной чередой.

Посмотрите ребята, даже писателей и поэтов волновали эти страшные болезни.

Некоторым из вас было дано домашнее задание подготовить сообщения о самых страшных болезнях прошлых веков. Пожалуйста, Абдуллах. Альбина. Альбина. (Слайд 3). (По ходу демонстрации слайдов выступают ученики с сообщениями об этих болезнях).

1. Чума известна с глубокой древности. Вот некоторые статистические данные. В 6 веке в Византийской империи болезнь продолжалась 50 лет и унесла 10 млн. человек.

В 19 веке в Европе погибла четверть населения - 10 млн. человек. Чуму называли черной смертью. Что такое чума? Это зоонозная природно-очаговая бактериальная болезнь, с преимущественно трансмиссивным механизмом передачи возбудителя, характеризующаяся интоксикацией, лихорадкой, поражением лимфатической системы, сепсисом и высокой летальностью. Возбудитель грамотрицательная полиморфная бактерия. Источниками возбудителя являются грызуны и их эктопаразиты. Эпидемия чумы практически перестала грозить человеку, т.к. почти исчезла, вытесненная серой крысой, черная крыса, блохи которой и служили переносчиками заболевания. (Слайд 4).

2. В начале 19 века с развитием мировой торговли стала распространяться холера. Зарегистрировано 6 крупных эпидемий холеры. В Россию ее завезли с караванами из Ирака и Афганистана, а позднее из Западной Европы. Последняя мировая эпидемия холеры со вспышками в разных странах длилась с 1902 по 1926 гг. в России до 1917 года за 59 «холерных» лет заболело более 5 млн. человек, причем половина погибла.

Что сегодня известно о холере? Холера — это антропонозная бактериальная инфекционная болезнь, характеризующаяся нарушением водно-солевого и белкового обмена. Возбудителем холеры является холерный вибрион. Он хорошо сохраняется в воде, легко переносит холод, но плохо выдерживает нагревание. От хлорной извести и хлорамина он погибает. Поэтому при угрозе холерной эпидемии рекомендуют тщательно кипятить воду, молоко, а перед едой тщательно мыть руки. (Слайд 5).

3. От оспы погибло еще больше людей, чем от чумы. В 18 веке в Западной Европе ежегодно от оспы умирало 400 тысяч человек. Ею заболевало 2/3 родившихся. Из 8 человек трое умирали. Люди с гладкой кожей, без оспенных рубцов, встречались очень редко. Особенно опасна оспа для людей с I группой крови. Поэтому оспа, попавшая в Америку практически приводила к вымиранию целых племен индейцев, у которых преобладала I группа. В 1796 году английский врач Э. Дженнер сделал первую в мире прививку – прививку от оспы. Для этого он втер в ранку восьмилетнему мальчику жидкость из гнойника на коровьем вымени. Через полтора месяца он заразил ребенка гноем натуральной оспы и мальчик не заболел: у него выработался иммунитет к оспе.

Да, ребята, после каждой эпидемии было много жертв, но были и выжившие после болезни и не заболевшие совсем. Как вы думаете, почему это происходило? (Слайд 6).

ОТВЕТ:

Да ребята, оказывается, наш организм хорошо защищен от инфекционных заболеваний, от проникновения чужеродных веществ и тел и он имеет несколько преград:

В первую очередь – это кожа и слизистые оболочки, поэтому, когда недавно эпидемия гриппа была, что вам ваши мамы делали?

Смазывали носовые полости оксицилиновой мазью, а ещё мы с вами носили маски, чтобы защитить слизистую оболочку.

Но и, конечно же, вторая преграда это – иммунитет.

Вопрос: Что же такое иммунитет? (Слайд 7).

ИММУНИТЕТ – ЭТО НЕВОСПРИЕМЧИВОСТЬ ОРГАНИЗМА К ИНФЕКЦИОННЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ.

Итак, тема нашего сегодняшнего урока: «Иммунитет – живая крепость». Ребята, как вы думаете почему де иммунитет является живой крепостью? (Запишите, пожалуйста, сегодняшнюю число и тему в тетрадях. Запишите определение иммунитета). (Слайд 8, 9, 10).

Ребята, как вы думаете, почему де иммунитет является живой крепостью?

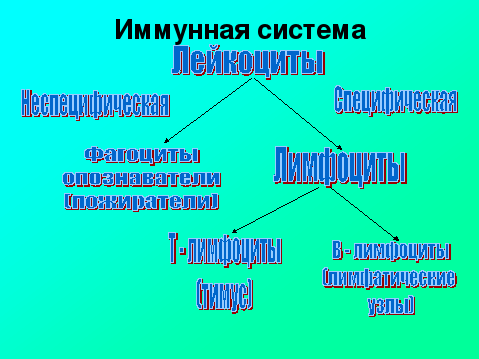

Наиболее древней формой иммунитета является неспецифический иммунитет, осуществляемый лейкоцитами путем фагоцитоза, открытого И.И. Мечниковым. (Слайд).

Ребята, как вы думаете, почему данная форма иммунитета называется неспецифическим?

_ Потому что здесь лейкоциты действуют на все микроорганизмы, независимо от их химической природы.

Другая форма иммунитета – специфический иммунитет: организм способен распознавать вещества, отличные от его клеток и тканей, и уничтожают только эти чужеродные клетки и вещества (Слайд). Они образованы лимфоцитами. Лимфоциты - это группа клеток, которые относятся к одной из разновидностей лейкоцитов.

Два наиболее важных типа лимфоцитов - это В- и Т-лимфоциты, играющие различную роль в реакции иммунной системы при уничтожении чужеродных белков (антигенов).

Многие Т-лимфоциты способны распознавать микробные и другие антигены и расшифровывать их химическую структуру. В-лимфоциты, получив информацию об антигене от Т-лимфоцитов, начинают стремительно размножаться и выделять в кровь антитела. Каждый вид антител способен нейтрализовать строго определенный антиген, именно тот, который обнаружил Т-лимфоцит.

(Антитела — это специальные белки, которые с удивительной точностью — как ключ, подогнанный к замку, — узнают тот субстрат, против которого они направлены. Антигены — это белки или фрагменты белков, несущие признаки чужеродности и вызывающие иммунный ответ при введении в организм).

Защита организма от проникающих в него чужеродных веществ, бактерий, вирусов, паразитов, а также ликвидация отмирающих и изменившихся собственных клеток тела осуществляется иммунной системой, которая существует как самостоятельная наряду с нервной, пищеварительной и др. системами.

- Какими же органами она образована?

Иммунная система включает в себя совокупность всех лимфоидных органов, тканей и клеток организма: вилочковую железу (тимус), селезенку, лимфатические узлы, лимфоциты костного мозга и крови. (Это костный мозг, вилочковая железа (тимус), лимфатические узлы.

Итак ребята, мы с вами узнали;

Что такое иммунитет?

Разобрали, какие клетки отвечают за иммунитет? (Лейкоциты).

Какие виды лейкоцитов вам известны?

Узнали, в каких органах вырабатывается иммунитет. Это, какие органы?

Мы ещё с вами не сказали, какие виды иммунитета бывают. Сейчас поговорим об этом.

ВОПРОС: какие виды иммунитета существуют? (Таблицу записать в тетеради).

Виды иммунитета:

| Вид иммунитета | Определение | Вырабатывается или возникает в результате приобретения | Продолжительность действия

|

| Естественный (врождённый) | Невосприимчивость ко многим болезням, данная человеку от рождения | Передаётся по наследству | В течение жизни

|

| Естественный (приобретённый) | Вырабатывается в результате перенесенных болезней | Вырабатывается в результате перенесённых заболеваний (корь, коклюш) | В течение жизни

|

| Искусственный (активный) | Вырабатывается в результате введения в организм убитых или сильно ослабленных возбудителей болезни в форме вакцины | Вырабатывается после прививки (антитела вырабатываются самостоятельно) | В течение жизни: 1) долгосрочный (дифтерия); 2) краткосрочный (грипп) |

| Искусственный (пассивный) | Введение готовых антител заболевшему человеку в форме лечебной сыворотки | Возникает после введения лечебной сыворотки (с готовыми антителами) | В период болезни

|

Естественный врожденный (природный) иммунитет - это невосприимчивость ко многим болезням, данная человеку от рождения. Например, люди не болеют чумой животных.

Естественный приобретенный иммунитет вырабатывается в результате перенесенных болезней. Например, переболев коклюшем, корью, ветряной оспой, люди, как правило, не заболевают этими болезнями повторно.

Искусственный активный иммунитет вырабатывается в результате введения в организм убитых или сильно ослабленных возбудителей болезни в форме вакцины. При этом организм вырабатывает антитела против данной инфекции и после прививки (так называется данная операция) человек чаще всего не заболевает или болеет более легко. Подобные прививки делают от дифтерии, туберкулеза, полиомиелита и т. д.

Пассивный искусственный иммунитет - это введение готовых антител заболевшему человеку в форме лечебной сыворотки. Лечебную сыворотку получают из плазмы крови животных или человека, перенесших инфекционное заболевание. Такую лечебную сыворотку применяют, например, при тяжелой инфекционной болезни-дифтерии.

Так как при использовании лечебных сывороток антитела не образуются в организме, а вводятся в него извне, то они сохраняются в крови очень недолго. Через некоторое время организм вновь становится восприимчивым к болезням.

В организме человека иммунитет вырабатывается не ко всем инфекционным болезням. Некоторыми из них можно болеть много раз в жизни, например, ангиной.

Учитель:

- Очень страшно это трагедия когда у человека нет совсем иммунитета. Сейчас вы посмотрите видеофрагмент.

В настоящее время достаточно распространенным неизлечимым заболеванием является СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита).

Одним из самых известных нарушений является синдром приобретённого иммунодефицита (СПИД). Он вызывается вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), атакующим T-лимфоциты и записывающим в их ДНК собственную информацию. ВИЧ передаётся от матери к ребёнку, при переливании крови или половым путём. Инкубационный период (до момента проявления симптомов) сильно варьирует; обычно он продолжается около 10 лет. СПИД – чрезвычайно опасная и пока что неизлечимая болезнь. Каждый день в мире заражается от 8 до 10 тысяч человек.

Вывод:

Как же мы можем себя защитить от СПИДа?

Профилактикой СПИДа является соблюдение следующих правил:

· Исключение случайных половых связей;

· Использование для инъекций одноразовых шприцов.

Ребята! Мы сегодня поговорили с вами о многих болезнях, о профилактике этих болезней. Сегодня на нас обрушилась ещё одна болезнь, унёсший немало жизни - это свиной грипп. Что же нам известно про эту болезнь на сегодняшний день? (Сообщение учащегося).

Итак, ребята, давайте попробуем сделать выводы:

1. Что вредно действует на нашу иммунную систему?

2. К каким последствиям может привести отсутствие иммунитета или его ослабление?

3. Чтобы всего этого не произошло, попробуйте сейчас составить «рецепт» иммунитета. (Написать в тетрадях).

Соблюдение режима.

Грамотное и здоровое питание.

Активный отдых на свежем воздухе.

Отказ от вредных привычек.

Строгое соблюдение правил личной гигиены.

Своевременное посещение лечащего врача, своевременные прививки.

ПОМНИ! В жизни много соблазнов, сулящих удовольствия. Помимо блестящих развлечений есть и обратная сторона. Посмотрите, пожалуйста, на доску, на слова Гиппократа: «Человек должен знать, как помочь себе самому в болезни, имея в виду, что здоровье есть высочайшее богатство человека», еще раз нам напоминает о великой силе знаний. Знающего невозможно победить!

V. Домашнее задание.

1. §18,19,

2.

Просмотр содержимого документа

«8 Анализаторы, зрительный»

Тема урока Анализаторы, их строение. Зрительный анализатор.

Тип урока: урок открытия новых знаний с элементами исследования

Цель урока: ознакомление учащихся со строением анализаторов на примере зрительного анализатора

Задачи урока:

1. Формирование предметных умений:

- уточнить понятие «анализатор» и «орган чувств»;

- сформировать знания о строении зрительного анализатора, его значении для человека;

- определить особенности построения органа зрения, функции его частей, а также их взаимосвязь;

2. Формирование метапредметных умений:

- личностные:

принимать и осваивать роль ученика;

устанавливать связь между целью деятельности и ее мотивом;

- регулятивные:

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;

определять и формулировать цель учебной деятельности;

выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;

отличать верно выполненное задание от неверного;

осуществлять самоконтроль;

давать оценку деятельности на уроке;

- познавательные:

ориентироваться в учебнике;

определять границы знания, незнания;

проводить анализ учебного материала;

делать выводы в результате совместной деятельности.

- коммуникативные:

внимательно слушать и понимать речь других;

оформлять свои мысли в устной форме;

учиться работать в паре.

Средства обучения: компьютер, мультимедиа проектор, экран, презентация Power Point, таблица «Строение зрительного анализатора», учебник, рабочая тетрадь, полоски для определения зрительного пятна.

Ход урока:

I. Организационный момент

Психологическая установка на работу

- Здравствуйте, ребята. Настройтесь на продуктивную работу на уроке и положительный результат.

II. Мотивация и стимулирование к учебной деятельности обучающихся

— Почему говорят «глаза смотрят, а мозг видит?»

(В головном мозге есть зона, отвечающая за зрение, зрительное узнавание)

- Соотнесите зону КГМ и функцию

(Лобная доля – поведение и чувства, речь;

теменная доля – точные и основные движения, осязание;

височная доля – слух, обоняние;

затылочная доля — зрение)

Учитель предлагает учащимся обменяться тетрадями и выполнить проверку самостоятельной работы с проговариванием ответов.

- Какую роль играет кора головного мозга (КГМ)?

(Кора головного мозга принимает участие в регуляции жизненно важных функций организма и анализе информации, полученной из окружающей среды.)

III. Актуализация и фиксирование индивидуальных затруднений в проблемном месте.

- Как вы думаете, можно ли КГМ назвать анализатором?

(Предположения учащихся о том, что КГМ можно назвать анализатором, так как в ней находятся зоны, отвечающие за анализ раздражений.)

- С помощью чего КГМ получает информацию?

(Информация воспринимается организмом с помощью органов чувств.)

- Какие органы чувств вы знаете?

(Уши, глаза, нос, язык, кожа)

- Как вы считаете, органы зрения — глаза можно назвать анализатором?

(Предположения учащихся о том, что глаза не являются анализаторами, так как они только воспринимают зрительную информацию.)

- Что же такое анализатор?

(Предполагают что анализатор это КГМ, некоторые из учащихся могут сделать вывод о том, что анализатор это КГМ и органы чувств.)

- Ребята, как вы думаете, о чем сегодня на уроке мы будет с вами говорить, какой будет тема урока?

(Предлагают варианты темы урока: органы чувств, анализаторы.)

- Сегодня мы узнаем, что такое анализаторы, рассмотрим их строение на примере зрительного анализатора. Тема сегодняшнего урока «Анализаторы, их строение. Зрительный анализатор».

Учащиеся записывают тему урока

- Целью сегодняшнего урока будет изучение строения анализаторов на примере зрительного анализатора

IV. Выявление места и причины затруднения.

— Что вы знаете об анализаторе? Что такое анализатор?

(Предположения учащихся о том, что анализатор — это зона коры головного мозга, отвечающая за анализ полученной информации.)

V. Построение проекта выхода из затруднения.

Откройте учебник на странице 76 и прочитайте определение «Анализатора».

Один из учеников читает определение из учебника «Анализатор – это система, обеспечивающая восприятие, доставку в мозг и анализ в нем какого-либо вида информации (зрительной, слуховой, обонятельной и тд.)».

- Какой орган чувств отвечает за восприятие зрительной информации?

(Глаза воспринимают зрительную информацию.)

- С помощью чего глаз воспринимает раздражитель — свет?

(С помощью рецепторов глаза.)

- Как осуществляется доставка в мозг зрительной информации?

(Зрительная информация передается в мозг с помощью нервов)

- Где происходит анализ зрительной информации?

(Анализ зрительной информации происходит в затылочной зоне коры головного мозга.)

- Итак, можно ли КГМ назвать анализатором?

(Учащиеся делают вывод о том, что КГМ будет входить в состав анализатора, так как анализатор – это сложная система.)

- Составьте цепочку, состоящую из структур, участвующих в формировании зрительных образов.

Учитель проходит во время самостоятельной работы по рядам, проверяя правильность выполнения задания. Просит одного из учеников прочитать цепочку:

Рецепторы – нервы – зрительная зона КГМ.

- Назовите, строение какой системы мы с вами сейчас записали?

(Строение зрительного анализатора.)

VI. Реализация постороннего проекта

- Все ли то, что мы с вами видим, достоверно?

(Предположения учащихся о том, что все достоверно/нет, не все является достоверным, например миражи, галлюцинации.)

- Как называются такие ошибочные явления?

( Обман зрения, иллюзии.)

- Как вы думаете, какой из отделов зрительного анализатора будет участвовать в формировании иллюзий?

(Учащиеся предполагают, что КГМ будет неправильно анализировать зрительную информацию и в результате этого будут возникать ошибки зрения.)

Верно, одной из причин иллюзий является зрительный центр КГМ.

- Какая еще из структур зрительного анализатора может принимать участие в возникновении зрительных иллюзии?

(Учащиеся делают предположения, что глаза тоже могут быть причиной обмана зрения.)

VII. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи.

Глаза являются одним из важных органов чувств человека. Их называют «зеркалом души», «окном в окружающий мир», по глазам можно определить настроение человека.:

Люблю глаза твои, мой друг,С игрой иx пламенно-чудесной,Когда иx приподымешь вдругИ, словно молнией небесной, Окинешь бегло целый круг…

Ф. Тютчев

- Могут ли сами глаза быть причиной обмана зрения?

(Предполагают, что могут/не могут, делают вывод о недостатке знаний в строении и функциях структур глаза.)

Постараемся найти ответ на данный вопрос, рассмотрев подробное строение органа зрения.

- Посмотрите друг другу в глаза. Назовите части органа зрения.

Дети называют: белок, зрачок, радужка, брови, веки, ресницы.

- Как вы думаете, почему брови, ресницы, слезная железа, слезные канальцы, глазодвигательные мышцы будут называться вспомогательным аппаратом?

(Они будут выполнять вспомогательные функции: защитную, движение глаз и питательную, а не функцию восприятия зрительной информации.)

Вывод: орган зрения состоит из глазного яблока и вспомогательного аппарата

VII. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.

- Как называются клетки, реагирующие на определенные раздражители?

(Рецепторы.)

- В какой части органа зрения – глаза – находятся рецепторы?

(Учащиеся делают вывод о том, что недостаточно знаний о строении глазного яблока.)

Учитель предлагает учащимся, разделившись по группам (1, 2 и 3 ряд) изучить строение глазного яблока и заполнить таблицу с помощью учебника на странице 78 – 80.

1 ряд изучает оболочки глаза;

2 ряд изучает строение и функции внутренней оболочки глаза – сетчатки;

3 ряд изучает оптическую систему глаза – стекловидное тело и хрусталик.

| Название отдела | Особенности строения | Функции |

| Фиброзная оболочка | Белочная оболочка (склера) Передняя прозрачная оболочка (роговица) | Пропускание света внутрь глаза |

| Сосудистая оболочка | Передняя часть – радужка Зрачок | Пигмент, определяющий цвет глаз Регуляция пропускания света |

| Сетчатка | Рецепторы: палочки колбочки (желтое пятно) Слепое пятно | Сумеречное зрение Цветное зрение Место выхода зрительного нерва |

| Хрусталик | Прозрачный двояковыпуклый | Четкая настройка изображения |

| Стекловидное тело | Прозрачное бесцветное вещество | Пропускание света |

Во время самостоятельной работы учитель проходит по рядам, контролируя и направляя работу учеников. После того, как учащиеся заполнили таблицу, учитель предлагает каждой из групп рассказать по предложенным отделам строение глазного яблока. При этом на слайде появляется по порядку заполненные графы таблицы для самопроверки.

- Какие структуры глазного яблока будет воспринимать раздражение?

(С помощью рецепторов, расположенных на сетчатке – палочек и колбочек.)

Вывод: В наших глазах существуют роговица и хрусталик (показывает учитель на таблице «Строение зрительного анализатора»). Эти составляющие глаза способны пропускать лучи, преломляя их. А на сетчатке возникает изображение. Потом это изображение становится нервными импульсами и по зрительному нерву передается в мозг.

VIII. Включение в систему знаний и повторений.

- Как вы думаете, какая часть глазного яблока будет участвовать в формировании зрительных иллюзий? Почему?

(Предположения учащихся о том, что это сетчатка, так она содержит рецепторы: палочки и колбочки, воспринимающие зрительное раздражение.)

- Как называются рецепторы сетчатки, отвечающие за цветовое восприятие? (колбочки)

Иногда о насыщенности цвета объекта мы ошибочно судим по яркости фона. В этом случае действуют закономерности контраста яркостей: цвет светлеет на темном фоне и темнеет на светлом.

Великий художник и ученый Леонардо да Винчи писал:

«Из цветов равной белизны тот кажется более светлым, который будет находиться на более темном фоне, а черное будет казаться более мрачным на фоне большой белизны».

Вывод: иллюзии зрения (обман зрения) возникают в результате сочетания определенных факторов, например, разный цвет фона.

Другие иллюзии могут возникать в результате специально созданных условий. Давайте попробуем создать условия для возникновения зрительной иллюзии. Возьмите полоску для теста.

Закройте левый глаз ладонью и посмотрите на этот рисунок правым глазом. Сосредоточьте при этом взгляд на черном крестике. Медленно приближайте картинку к себе.

- Что произошло с кругом?

(Круг исчезает, его не видно.)

- Как вы думаете, какая из структур глазного яблока может быть причиной иллюзии исчезновения круга?

(Учащиеся обращаются к таблице и делают вывод о том, что это слепое пятно.)

- Что такое слепое пятно?

(Место выхода зрительного нерва на сетчатке глаза.)

- Почему возникает иллюзия исчезновения круга.

(Исчезновение круга. Иллюзия возникает потому, что изображение точки не передается в мозг, т.к. слепое пятно не имеет рецепторов.)

Вывод: некоторые иллюзии возникают в результате специально созданных условий – смотрим одним глазом. Слепые пятна в двух глазах находятся в симметрично, поэтому при нормальном использовании обоих глаз они незаметны; кроме того, мозг корректирует воспринимаемое изображение.

- Какие отделы зрительного анализатора может принимать участие в возникновении зрительных иллюзий?

(Кора головного мозга, глаза.)

- Выражение «обман зрения» очень распространено. К сожалению, наш глаз не точный прибор в мире, поэтому и ему свойственно ошибаться. Эти ошибки называют оптическими иллюзиями. Это неверное представление реальности. Если бы глаз наш не способен был поддаваться никаким обманам, не существовало бы живописи. Существуют разные виды иллюзий

Чем анализатор отличается от органа чувств?

(Орган чувств является периферическим отделом анализатора)

Назовите отделы зрительного анализатора.

(Периферический отдел — глаза, проводниковый – нервные пути, центральный отдел – затылочная зона коры головного мозга)

Где находится рецепторный отдел зрительного анализатора?

(В периферическом отделе, на сетчатке глаза)

Где происходит анализ зрительной информации?

(В затылочной зоне коры головного мозга)

IX. Выставление оценок, домашнее задание.

Просмотр содержимого документа

«8 Болезни, связанные с гипо- и гиперфункцией желез»

Тема урока:

Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма.

Ключевые понятия:

Гормоны. Гормоны гипофиза. Гиперфункция и гипофункция гипофиза. Гормоны щитовидной железы. Болезни щитовидной железы. Гормоны поджелудочной железы. Гормоны надпочечников. Болезни, связанные с гиперфункцией и гипофункцией ЖВС.

Планируемый результат:

Называть: некоторые гормоны желез внутренней секреции.

Объяснять причины возникновения заболеваний желез внутренней секреции, связь строения и функции желез внутренней секреции.

Определять: по рисунку или фотографии железы внутренней секреции

Анализировать: воздействие внешних факторов на работу организма.

Пополнять словарный запас.

Цели урока:

образовательная: способствовать пониманию знаний об эндокринной системе, уточнить знания о связи желез и работы организма.

развивающая: продолжить обучение умениям находить необходимые сведения, раскрывать причинно-следственные связи.

воспитательная: стимулировать развитие познавательного интереса, продолжить работу по развитию интеллектуальных умений.

Оборудование и материал:

иллюстрации по теме урока, ( Таблицы «Железы внешней и внутренней секреции»).

слайды презентации.

Задачи:

познакомить с действием гормонов и заболеваниями при гипо – или гиперфункции желез эндокринной системы.

показать взаимодействие желез внутренней секреции

Средства обучения: мультимедийная презентация, таблицы « Железы внутренней секреции».

Ход урока.

I. Проверка знаний.

Что такое гормоны?

Гормон - биологически активное вещество.

2.Чем гормоны отличаются от витаминов. ?

-Витамины - полезные организму вещества. Находятся в овощах и фруктах./ А, В, С, Д./.Гормоны – вещества-регуляторы, биологически активные вещества, выделяемые железами в кровь.

-Чем различаются понятия: « рост» и «развитие»?

Рост - биологиический процесс роста организма/ высокий,низкий/,

Развитие - физическое/ сильный, слабый/, умственное/умный , глупый/.

-Показать по таблице расположение желез внутренней секреции.

Слайд 1

II . Изучение нового материала.

Рассказ с демонстрацией с мультимедийной презентацией и заполнением таблицы.

-Рост и развитие организма обеспечивает работа желез внутренней секреции.

Эндокринная система работает как единое целое. Сбой одной железы ведет к нарушению работы всего организма.В медицине есть наука-эндокринология – изучает работу эндокринных желез и методы их лечения.

В процессе изучения заполняем таблицу:

| Железы | Гормоны | Воздействие на организм | |||

| Гипофиз | Ростовые | Регулируют рост | молодом возрасте - гигантизм, у взрослых - акромегалия | Задерживают рост - карликовость | |

|

| Регуляторные | Регулируют деятельность половых и щитовидной желез, надпочечников | Усиливают гормональную активность всех желез | Усиливают отделение воды при образовании вторичной мочи | |

| Щитовидная железа | Тироксин | Регулирует обмен веществ, повышает возбудимость нервной системы | Базедова болезнь (повышается обмен веществ, возбудимость нервной системы, развитие зоба) | Микседема (понижается обмен веществ, возбудимость нервной системы, появляется отечность). В молодом возрасте - карликовость и кретинизм | |

| Надпочечники | Кортикоиды | Регулируют обмен минеральных и органических веществ, выделение половых гормонов | Раннее половое созревание с быстрым прекращением роста | Бронзовая болезнь (желтый цвет кожи, слабость, похудение) | |

|

| Адреналин | Ускоряет работу сердца, сужает кровеносные сосуды, тормозит пищеварение, расщепляет гликоген | Учащенное сердцебиение, повышение кровяного давления, особенно при испуге, страхе, гневе | Количество регулируется нервной системой, поэтому его недостатка не бывает | |

|

| Норадреналин | Обратное действие | |||

| Поджелудочная железа | Инсулин | Регулирует содержание глюкозы в крови, синтез гликогена | Шок, судороги, потеря сознания | Сахарный диабет, повышается уровень глюкозы в крови, сахар в мо | |

| Половые железы: семенники; яичники | Андрогены

Эстрогены | Влияют на развитие половых признаков, на подготовку и функционирование репродуктивной системы и обменные процессы | |||

Слайд2

Щитовидная железа.

Вы вспомните сказку, где разгневанная мачеха превращается на глазах у падчерицы в ведьму – нос у нее заострился. Глаза вылетели из орбит. Лицо и шея вздулись. Мачеха стала трястись. Это в сказке. Но и в жизни такое бывает.

Она расположена над щитовидным хрящом на передней поверхности гортани на уровне 5-6 шейного позвонка.

Слайд №3

Биологически активные вещества вырабатываются нашим организмом в очень маленьких количествах. Например,15 г гормона адреналина, выделяемого надпочечниками хватило бы для всех людей земного шара. Но избыток или недостаток гормонов вызывает серьёзные нарушения в работе организма.

Надпочечники расположены на верхушках почек на уровне 11-12 грудных позвонков, причем правый выше левого. Масса одного надпочечника взрослого человека 8-13 г. Надпочечник состоит из коркового и мозгового вещества.

В корковом слое вырабатывается гормон кортизон, который влияет на обмен углеводов, белков и жиров. Гормон коркового слоя альдостерон влияет на обмен электролитов и воды. При избытке гормонов этого слоя наблюдается раннее половое созревание с быстрым прекращением роста. При недостаточной выработке гормонов развивается Бронзовая болезнь, сопровождающаяся бронзовым оттенком кожи, слабостью и похуданием.

Мозговое вещество надпочечников вырабатывает гормоны адреналин и норадреналин.

Слайд №4 ,5,6

Гипофиз

является важнейшей железой внутренней секреции, которая регулирует деятельность целого ряда эндокринных желез. Придаток мозга. Он расположен в гипофизарной ямке турецкого седла клиновидной кости, т.е. на нижней поверхности головного мозга. Ниже моста. Воронка соединяет гипофиз с гипоталамусом.

Масса гипофиза 0,5-0,7 г. Будучи анатомически единым, гипофиз делится на три доли: переднюю, промежуточную и заднюю.

Гипофиз вырабатывает несколько гормонов.

гормон соматотропин передней доли гипофиза влияет на рост костей, мышц, органов.

Какая это функция? (Ростовая)

Если в детском возрасте вырабатывается недостаточно гормона роста, то у ребёнка развивается гипофизарная карликовость. Рост взрослого гипофизарного карлика не превышает 120 см , но тело пропорциональное.

Слайд 7, 8

При избытке гормона соматотропина рост взрослого человека более 2м 40см, т.е. развивается гигантизм.

Для успешного образования гормонов щитовидной железы необходим йод.

при его недостатке или отсутствии ткань щитовидной железы разрастается. Это заболевание называется базедовой болезнью или зобом. Заболевание сопровождается повышенной температурой тела.

Слайд 9

Поджелудочная железа - железа смешанной секреции. Важную роль в регуляции обмена веществ играет гормон инсулин. Присутствие инсулина необходимо для поступления глюкозы в кишечник и в клетки мышц и печени. Без инсулина глюкоза перестает окисляться. Другие органические соединения далеко не всегда могут заменить глюкозу. В результате окисление становится неполным, в крови появляются вредные соединения, которые отравляют организм. Происходит заболевание, известное как “сахарный диабет”. Поскольку сахар не может утилизироваться в организме без инсулина, он выделяется с мочой. Больной теряет много жидкости, ему постоянно хочется пить. Интересна история открытия сахарного диабета: врачи обратили внимание на то, что моча диабетиков привлекает мух. Дальнейшее исследование ее состава выявило содержание глюкозы, которое в норме отсутствует.

Слайд 10

Половые железы – семенники и яичники.

Вырабатывают: семенники – андрогены, яичники – эстрогены.

Влияют на развитие половых признаков, на подготовку и функционирование репродуктивной системы и обменные процессы.

III. Закрепление нового материала.

Слайд 11

- А теперь, давайте обратимся к литературе.

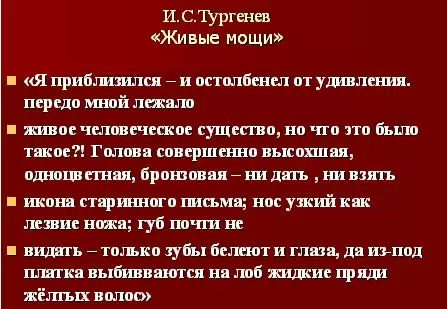

Послушайте небольшой отрывок из рассказа И.С.Тургенева “Живые мощи”.

-О каком же заболевании говорится в произведении (Бронзовая болезнь.)

Слайд 12,13.

-Что такое железы?

Железы – органы, вырабатывающие различные вещества.

Информация о домашнем задании.

1.§45 учебника “Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма”.стр. 173-174.

Ответить на вопросы в конце параграфа на стр.174,

проработать терминологию.

2.Заполнить таблицу “ ЭНДОКРИННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ И ИХ ГОРМОНЫ”

Словарь

1.Норадреналин. 2. Кретинизм. 3. Гликоген. 4. Тироксин. 5. Диабет. 6. Надпочечник. 7. Кортикоид. 8. Гиперфункция. 9. Инсулин. 10. Гигантизм. 11. Акромегалия. 12. Гипофиз. 13. Гипофункция.14Соматотропин.

литература

1. Биология. 8 класс: поурочные планы по учебнику А.Г.Драгомилов.Р.Д.Маш.

2. Резникова В.З., Сивоглазов В.И. Биология: Раздел “Человек и его здоровье”: Методическое пособие для учителя. – М.: Издательский дом “Генжер”, 1998.

3.Фестиваль педагогических идей-интернет-портал. «Открытый урок».

Учитель биологии Пугина Т.А.

Просмотр содержимого документа

«8 Воля, эмоции. Внимание»

Урок биологии – 8 класс

Тема: Воля, эмоции, внимание

Задачи: определить волевые процессы, проанализировать волевой акт, разъяснить причины негативизма и внушаемости; дать понятие об оценочной деятельности; показать значение эмоций, разницу между понятиями «эмоциональная реакция», «эмоциональное состояние», «эмоциональное отношение»; раскрыть физиологические основы произвольного и непроизвольного внимания, его основные свойства; показать, как поддержать внимание с наименьшими усилиями; подкрепить советы соответствующими лабораторными работами.

Оборудование: таблицы с изображением головного мозга, схемы безусловного торможения слюноотделительного рефлекса; часы с секундной стрелкой.

Ход урока

Организационный момент

II. Проверка знаний.

Индивидуальный опрос:

1) Рассказать о базовых и вторичных потребностях.

2) Показать отличие речи человека от звуковых сигналов животных. Раскрыть значение лексики и грамматических правил построения фразы.

3) Проанализировать особенности развития высших психических функций человека, определить значение внешней и внутренней речи.

4) Рассказать о познавательных процессах человека.

Проверка творческих заданий: реклама учебника биологии, коллаж «Что в моем уме?».

III. Изучение нового материала

1. Воля как осознанное действие, требующее для своего осуществления определенных усилий. Побуждающая и тормозящая функции воли. Анализ волевого акта, внушаемости и негативизма. Беседа с использованием сопоставительной таблицы.

Воля - сознательная саморегуляция поведения, обеспечивающая преодоление трудностей на пути к достижению цели.

Функции:

побудительная (борьба с препятствиями)

тормозная (удержаться от нежелательных поступков)

Действие

Выбор средств для

достижения цели

Выбор цели

Мыслительный процесс

Сопоставление волевого акта с внушаемостью и негативизмом

| Нормальный волевой акт | Осознанный выбор цели | Осознанный выбор способов действия | Осознанное действие, оценка запланированных результатов и их последующая коррекция при необходимости |

| Внушаемость | Выбор цели отсутствует | Выбор способа действия отсутствует | Действие навязывается со стороны |

| Негативизм | Выбор цели отсутствует | Выбора способов действия нет | Действие, противоположное тому, что навязывается со стороны |

2. Эмоция как общая реакция организма на значимые для него события. Центры положительных и отрицательных эмоций, их значение. Сопоставление эмоциональных реакций, состояний и отношений. Беседа с использованием сопоставительной таблицы.

Эмоции - переживания, в которых проявляется отношение людей к окружающему миру и к самим себе.

Эмоции

(гнев, страх, ужас, отвращение) (радость, восторг, удовлетворение)Отрицательные

Положительные

Регуляция эмоций

(лобная доля КБП) (адреналин)Нервная

Гуморальная

Эмоциональные реакции - проявление эмоций (плач, смех).

Эмоциональное состояние - настроение человека.

Эмоциональное отношение - чувства (любовь, дружба, вражда, ревность, зависть).

Сопоставление эмоциональных реакций, состояний и отношений

| Эмоциональные реакции | Эмоциональные состояния | Эмоциональные отношения |

| Наследственно обусловленные гормональные и безусловно-рефлекторные реакции на появление жизненно важных факторов, положительных или отрицательных: смех, плач, покраснение или побледнение кожи лица, изменение сердечной деятельности, дыхания, ритма речи и пр. (не всегда соответствуют знаку эмоции) | Более или менее длительные состояния человека, находящегося под влиянием эмоционально-значимых событий. Настроение — мажорная или минорная окраска поведения человека на данном отрезке времени. Аффект — бурная вспышка, нередко с потерей волевого контроля. Стресс — переход на интенсивный режим деятельности. Включает состояние тревоги, устойчивой деятельности, истощения | Называются чувствами в узком смысле. Выражают отношение человека к объектам, эмоционально его затрагивающим: людям, вещам, проблемам, к лицам другого пола (любовь, ненависть, ревность и пр.). Изменяются во времени: усиливаются, достигают апогея, могут угасать до полного равнодушия |

Внимание, его физиологические основы. Произвольное и непроизвольное внимание. Устойчивость внимания. Причины рассеянности. Рассказ учителя.

Внимание - направленность и сосредоточенность сознания на том или ином виде деятельности, объекте (ориентировочный рефлекс).

Внимание

(новый внешний раздражитель) (сознательное)Непроизвольное

Произвольное

Свойства внимания:

устойчивость

колебания

рассеянность (невнимательность)

из-за слабости произвольного внимания

из-за излишне концентрированного внимания

Закрепление знаний

«Измерение числа колебаний образа усеченной пирамиды в различных условиях». (Выполняется по инструкции нас. 293 — 295 учебника. Выводы используются для разъяснения правильного режима работы на уроке, роли активности в восприятии преподанного материала и воспитания внимания.)

Задание на дом

Изучить § 57. Ответить на вопросы перед параграфом на с. 288. Выполнить задания на с. 292, 293 под символами «?» и «!». (Причина рассеянности Акакия Акакиевича вызвана излишней концентрацией внимания.). Разобрать «Основные положения главы 13» на с. 295—296.

Просмотр содержимого документа

«8 Дыхательные движения»

Урок биологии в 8 классе.

Тема. Газообмен в лёгких и тканях. Дыхательные движения.

Тип урока. Интегрированный, проблемный.

Предметные области: биология, химия, физика, экология.

Методы: беседа, рассказ, демонстрация, эксперимент, самостоятельная работа, работа в группах.

Цель Разъяснить, как происходит газообмен в лёгких и тканях, значение этих процессов, разъяснить механизм вдоха и выдоха используя принцип интеграции.

Задачи. 1) Образовательные:

- повторение ранее изученного материала;

- изучение нового материала;

- раскрытие взаимосвязи между кровообращением и дыханием.

2) развивающие:

- развитие монологической речи;

- развитие логического мышления;

- совершенствование умения навыков работы с текстом;

3) воспитательная:

- продолжить формирование экологической культуры, воспитывать у обучающихся бережное отношение к своему здоровью, привить культуру общения в диалоге и групповой деятельности.

Ожидаемый результат: Ключевые компетенции, которые будут развиты на уроке:

1. Умение выделять главное из содержания текста, изучаемого материала.

2. Умение переводить информацию в другую форму (таблицы, графики, схемы).

3. Умение анализировать, сравнивать, делать выводы и прогнозы, систематизировать.

4. Умение пользоваться алгоритмами и самому определять алгоритмы своих

действий.

5. Критическое отношение к получаемой информации.

6. Умение применять учебные знания в повседневной жизни и нестандартных ситуациях.

7. Самостоятельность и ответственность за принимаемые решения.