Конспект урока по литературе

«Комедия Н.В. Гоголя "Ревизор". История создания. Идейный замысел комедии»

в 8 А классе МБОУ СОШ№20 г. Октябрьский

Тема урока: Н.В.Гоголь – писатель - сатирик. Идейный замысел и особенности композиции комедии Н.В.Гоголя «Ревизор».

Цели урока:

Познавательные:

- познакомить учащихся с творчеством Н.В. гоголя;

- познакомить с особенностями драматического произведения (словарная работа: афиша, акты, явления, монологи, диалоги, реплики, ремарки, композиции).

- раскрыть идейный замысел комедии.;

-совершенствовать навыки выразительного чтения

II. Развивающие:

- развитие умений и навыков анализа художественного текста;

- овладение правильным, полным и последовательным пересказом, направленным на понимание содержания произведения;

- развивать устную речь, внимание, воображение;

III. Воспитательные:

- Воспитывать интерес к художественному слову.

- формировать стремление к нравственному развитию и духовному совершенствованию.

4. Тип урока: Объяснение нового материала

5. Форма проведения урока: урок-беседа

6. Методы и приемы: слово учителя, беседа, приём устного опроса, коллективная учебная деятельность, работа с учебником, работа с презентацией.

7. ТСО и наглядные пособия: компьютер, проектор, колонки, презентация Power Point;, комедия Н.В.Гоголя «Ревизор»

8. Использованная литература:

Литература. 8кл. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч./В.Я. Коровина, М.: Просвещение, 2021.

Коровина В.Я. Литература: 8 класс: Метод.советы. – 2-е изд., испр. И доп.. – М.: Просвещение, 1997

Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений/Российская АН.; Российский фонд культуры; - 2-е изд., испр. и доп. – М. АЗЪ, 1994

9. План урока с дозированием времени:

1) Орг. момент (1 мин.)

2) Проверка домашнего задания (2 мин.)

3) Вступительное слово учителя (4 мин.)

4) Объяснение нового материала (10 мин.)

5) Обсуждение прочитанного рассказа (20 мин.)

6) Итоги урока (выставление оценок) (2 мин)

7) Домашнее задание (1 мин.)

10. Ход урока

| п/п | Время этапов | Этапы урока | Деятельность учителя | Предполагаемая деятельность учащихся |

| 1 | 1 мин. | Организационный момент | Здравствуйте, садитесь | Здороваются с учителем

|

| 2 | 2 мин | Проверка домашнего задания | Проверим домашнюю работу. У вас возникли какие-нибудь трудности при выполнении домашнего задания? Что вам было задано на дом? | Нет, не возникли. Прочитать биографию Н.В Гоголя. |

| 3 | 4 мин | Актуализация знаний учащихся Вступительное слово учителя. | Сегодня мы познакомимся с творчеством Н.В. Гоголя. Гоголь написал комедию «Ревизор» в эпоху царствования Николая I. Царствование Николая I – эпоха казарменно-палочного режима. Вступление на престол Николая было ознаменовано жесткой расправой с декабристами и подавлением народного движения. Царь при помощи отделения «собственной его величества канцелярии» начал преследовать свободную мысль и слово. Малейшее выражение недовольства жестоко каралось. Огромный чиновничий аппарат, который управлял страной, лежал тяжелым бременем на плечах народа. Злоупотребления, взяточничество, самоуправство характеризуют николаевское чиновничество.И Гоголь становится на трудный путь писателя-сатирика, т.е. такого писателя, который обличает общественные пороки. Выставляет напоказ темные стороны действительности, предает осмеянию то, что заслуживает быть осмеянным. Внимание Гоголя привлекает жанр комедии. | Гоголю было дано то, чем не обладали другие сатирики.

С. Залыгин Идейная ценность комедии «Ревизор» в огромной

обличительной силе.

А.Грибоедов Н.В. Гоголь - русский прозаик, драматург, поэт, критик, публицист, признанный одним из классиков русской литературы. Происходил из старинного дворянского рода Гоголь-Яновских. Чиновник - лицо, имеющее чин, и состоящее на гражданской или придворной службе. Институт чиновничества существовал в Русском царстве и Российской империи, но до 1722 года не имел четкой структуры. |

| 4 | 10 мин | Знакомство с новой темой (Презентация о жизни и творчестве Н.В. Гоголя) | Николай Васильевич Гоголь (1809 – 1852) – классик русской литературы, писатель, драматург, публицист, критик.

Родился 20 марта 1809 года в селе Сорочинцы Полтавской губернии в семье помещика. Мать Гоголя, Мария Ивановна (1791—1868). Помимо Николая в семье было ещё одиннадцать детей. Гоголь был третьим ребёнком. В возрасте десяти лет Гоголя отвезли в Полтаву к одному из местных учителей, для подготовки к гимназии; затем он поступил в Гимназию высших наук в Нежине (с мая 1821 по июнь 1828). Отец Гоголя, Василий Афанасьевич Яновский-Гоголь, служил при Малороссийском почтамте, откуда уволился в чине коллежского асессора. Василий Афанасьевич любил искусство, сам писал стихи и комедии на украинском языке.

Семья Гоголей была очень религиозна, что, несомненно, наложило свой отпечаток на мировоззрение будущего писателя. Особое внимание духовному воспитанию детей уделяла мать. 1818 – 1819 годы – Николай Гоголь, вместе с братом Иваном, обучаются в Полтавском уездном училище. 1820 – 1821 годы – Гоголь берет уроки у полтавского учителя Гавриила Сорочинского. 1821 – 1828 годы – обучение в гимназии высших наук в Нежине. 1831 – 1832 годы – написаны и опубликованы «Вечера на хуторе близ Диканьки». Именно это произведение принесло Гоголю настоящую популярность. 1832 год – Гоголь приезжает в Москву уже известным писателем. 21 февраля 1852 года – Николай Васильевич Гоголь умирает в Москве. Первоначально похоронен на кладбище Свято-Данилова монастыря. В 1931 году прах Гоголя был погребен на Новодевичьем кладбище. Почему у Н.В. Гоголя возник интерес к театру? |

фиксируют основную информацию по теме в тетради.

Отец будущего писателя, В.А. Гоголь-Янковский, писал комедии для домашнего театра, в Них Гоголь играл вместе с родителями; он сам писал пьесы, рисовал декорации, выступал на сцене в гимназии в Нежине. |

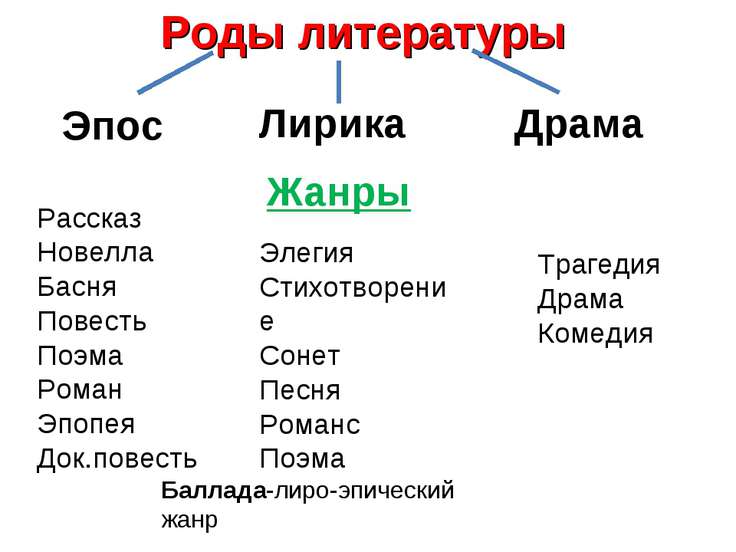

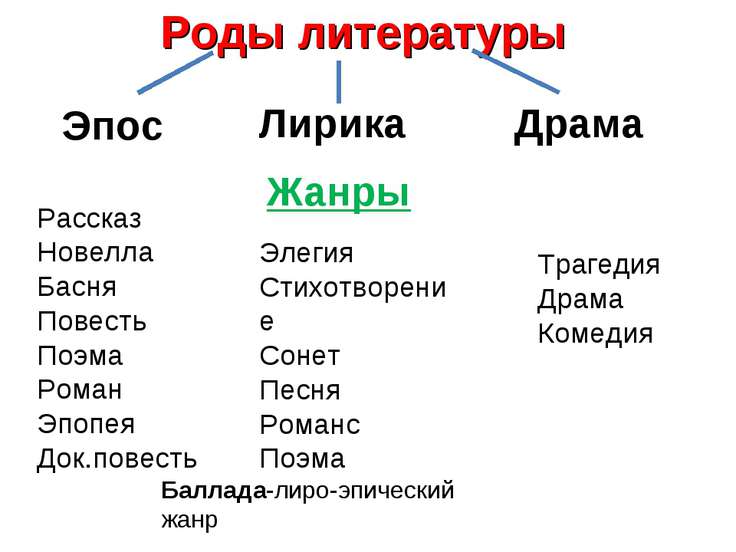

| 5 | 20мин. | Обсуждение прочитанной статьи учебника «О замысле, написании и постановке Ревизора» | В 1835 А.С. Пушкин получает от Гоголя письмо, в котором говорится: «Сделайте милость , дайте какой-нибудь сюжет, хоть какой-нибудь, смешной или несмешной, но русский чисто анекдот. Рука дрожит написать тем временем комедию» Какая история произошла с А.С. Пушкиным, которая послужила основой длч написания комедии "Ревизор»? Первая постановка «Ревизора» в Петербурге на сцене Александрийского театра. Комедия удивила актёров ещё во время первого чтения её автором. Она казалась трудной и малопонятной. Присутствуя на репетициях, Гоголь видел то смятение, в котором находились актёры: их смущали непривычные герои пьесы, отсутствие любовной интриги, язык комедии. Актёры не придавали значения советам Гоголя, игнорировали его указания. Общественного содержания пьесы актёры не оценили и не разгадали. И всё же «Ревизор» произвёл на публику ошеломляющее впечатление. И день первой постановки – 19 апреля 1836 года – стал великим днём русского театра. На этой премьере присутствовал царь. Уезжая, он сказал: «Тут всем досталось, а больше всего мне». Постановка пьесы «Ревизор» в Москве. После премьеры в Петербурге настроение Гоголя изменилось: он переслал московским актёрам пьесу. В письме актёру Щепкину просил «взять на себя всё дело постановки «Ревизора», а самому Щепкину предложил взять роль Городничего. Гоголя просили приехать в Москву и начать репетиции, но этого не произошло. Однако он переписывался со Щепкиным, делился своими соображениями по поводу постановки. 25 мая 1836 года в Малом театре состоялась премьера «Ревизора». Спектакли проходили с успехом. Пьеса стала темой всеобщих разговоров. К какому роду литературы относится комедия? Чем отличается драма как род литературы?

Предназначенная для театра, для постановки на сцене, пьеса передает в диалогической форме разговоры действующих лиц, воспроизводит их поступки и действия. Авторская речь в ней звучит только в ремарках – пояснениях для постановщиков спектакля и актеров. «В ремарках сообщается, как действующие лица участвуют в пьесе, каковы они по возрасту, внешнему виду, положению, какими родственными отношениями связаны (эта авторская ремарка называется «афишей»), обозначается место действия («комната в доме городничего»), указывается, что делает герой пьесы и как он произносит слова роли («храбрясь»). Пьеса делится на части – действия или акты. Внутри действия могут быть картины или сцены. Каждый приход или уход действующего лица дает начало новому явлению. О чём может рассказать афиша до знакомства с комедией? Сколько актов в пьесе и из скольких явлений состоит каждый акт? По своему объему пьеса не может быть очень большой, так как она рассчитана на сценическое исполнение в продолжение 2-4 ч. Поэтому в пьесах изображаются наиболее характерные, наиболее значительные для ее героев события. Эти события развиваются остро, энергично, сталкивая действующие лица, заставляя их вести между собой борьбу – явную или скрытую, возникающую из-за различия взглядов, убеждений или интересов и стремлений. Действие в пьесе развивается, проходя определенные ступени: экспозицию, рисующую положение и характеры действующих лиц до начала действия, завязку, событие, с которого начинается активное развитие действия, достигающее момента наивысшего напряжения в кульминационном пункте, после чего действие стремится к развязке – событию, завершающему пьесу. Новшество комедии – в отсутствии любовной интриги и положительных героев.

|

Современник Гоголя и Пушкина Соллогуб рассказывает, что с самим Пушкиным произошла очень смешная история. В поездку на Урал для собирания сведений о Пугачеве в 1833 году Пушкин был в Нижнем, где тогда губернатором был М.Г.Бутурлин. Он прекрасно принял Пушкина, ухаживал за ним и вежливо проводил его. Из Нижнего Пушкин приехал прямо в Оренбург, где командовал его давнийший приятель В.А.Перовский. Пушкин у него и остановился. Раз… поздно утром Пушкина разбудил страшный хохот. Он видит: стоит Перовский, держит письмо в руках и заливается хохотом. Дело в том, что он получил письмо от Бутурлина из Нижнего, содержания такого: у нас недавно проезжал Перовский. Я, зная, кто он, обласкал его, но должно признаться, никак не верю, чтоб он разъезжал за документами о Пугачевском бунте., должно быть ему дано тайное поручение собирать сведения об неисправностях. Вы знаете мое к Вам расположение - я почел долгом вам посоветовать, чтоб вы были осторожны.

Комедия относится к драме.

Драматическое произведение предназначено для постановке на сцене. Авторская речь присутствует лишь в ремарках, кратких замечаний для актёров. Драма находится на стыке двух искусств: литературы и театра.

Ремарка (от франц. замечание, примечание) — в литературе — внесюжетный элемент произведения; композиционно-стилистический прием, заключающийся в отступлении автора от непосредственного сюжетного отношение к изображаемому.

Ремарка - авторское примечание, пояснение или указание для читателя, постановщика и актера в тексте пьесы. Ремарка содержит краткую характеристику обстановки действия, внешности, манеры произношения и особенностей поведения персонажей.

АФИША (франц. affiche - объявление, прибитое к стене) - объявление о действующих лицах драматического произведения. В противоположность эпическому произведению, в к-ром автору предоставляется возможность давать самые подробные сведения о персонажах, драматическое произведение лишено этих возможностей. Функцию экспонации действующих лиц выполняет в драме и на театре афиша. Расклеенная на улицах, вывешенная на дверях театра, возглашаемая театральным администратором со сцены, А. спектакля бытует во все времена.

Действие - законченная часть пьесы и спектакля, предполагающая развитие событий. Акт - это законченная часть драматического произведения или театрального представления. Обычно в театре акты разделяются антрактами. В свою очередь акт может дробиться на более мелкие части: явления, эпизоды, сцены, картины. Картина - в драме, опере, балете - законченная часть акта. Картины отделяются друг от друга коротким перерывом, во время которого опускается занавес, публика остается на местах, а на сцене происходит быстрая смена декораций. АКТ - это законченная часть театрального представления, отделенный от остальных кусков перерывом. Перерыв может быть длительным (антракт, когда публика идет в буфет) и коротким (условно отмечаемым падением занавеса с незамедлительным затем возобновлением представления).

В свою очередь акт может дробиться на более мелкие части: явления, эпизоды, сцены, картины.

Явление - часть акта, в котором происходит изменение в составе действующих лиц. Каждое явление обусловлено логикой развития действия.

Эпизод - самостоятельная, законченная сцена драматического произведения, связанная с его основной темой.

Сцена - отдельная часть действия, акта, пьесы или спектакля.

Картина - законченная часть акта. Картины отделяются друг от друга коротким перерывом, во время которого опускается занавес, публика остается на местах, а на сцене происходит быстрая смена декораций.

|

| 6 | 2 мин | Итоги урока (выставление оценок) | Что мы сегодня изучали? Что нового вы узнали? - Что нового узнали на уроке? - В чём особенность драматического произведения? -С какими литературными терминами мы сегодня познакомились? - Кто подсказал Н.В. Гоголю сюжет комедии «Ревизор»? - Почему комедия так называется? В чем смысл названия? -Где состоялось первое представление комедии «Ревизор». Какова была реакция публики и Николая 1 и почему? - Оцените свою деятельность на уроке, используя разноцветные кружочки.

| - Мы познакомились с биографией и творчеством Н.В.Казакова, с историей создания комедии «Ревизор» Выставляют оценки в дневник и передают дневники учителю для подписи. |

| 7 | 1 мин | Домашнее задание

| Прочитать 1 действие комедии Ревизор» | Записывают домашнее задание в дневник. |

ГОВОРЯЩИИ ФАМИЛИИ В КОМЕДИИ

Н. В. Гоголь – гениальный мастер в искусном использовании собственных имен и фамилий, часто выполняющих задачу разоблачения и осмеяния провинциальной бюрократии, дворян, купцов.

Так, двойная фамилия городничего – Сквозник-Дмухановский весьма выразительно подчеркивает продувное мошенничество и плутовство этого старого казнокрада и взяточника, который для достижения своих корыстных целей в отношениях с начальством ловко применял обман, подкуп, лесть, ложь и лицемерие, а в отношениях с подчиненными – ругань, угрозы и издевательства. Первая часть этой фамилии, вероятнее всего, образована от слова «сквозник», отмеченного в толковом словаре русского языка Д. Н. Ушакова как областное, означающее “сквозняк – сквозной ветер, резкая струя воздуха, проходящая через что-либо”[2, т. 4, с. 211], не встречая на пути преград. А вторая часть образована от украинского глагола «дмухати», что значит «дуть». Эта фамилия создает образ человека, ничем не ограниченного в своем плутовстве и изворотливости. Подобно ветру, он может проникнуть в любую щель, ловко обмануть, где надо подольстить и добиться своего.

Другая говорящая фамилия судьи Ляпкина-Тяпкина происходит от народного фразеологического сочетания «тяп-ляп». В словаре Д. Н. Ушакова он означает «быструю, но небрежную и грубую работу» [2, т.4, с. 851]. Таким образом, Гоголь подчеркивает неряшливость, неполноценность работы судьи – ответственного государственного лица. «Тяп-ляп» - это значит кое-как, наспех, небрежно, и семантика этих слов, из которых складывается фамилия судьи, точно характеризует невежественного и безответственного служителя Фемиды, больше занимающегося травлей зайцев и собаками, чем прямыми служебными обязанностями, в которых он совсем не разбирается, несмотря на то, что «пятнадцать лет сидит на судейском стуле».

Фамилия смотрителя училищ Хлопов, очевидно, от слова «хлоп», то есть холоп. В словаре Д. Н. Ушакова дается переносное значение – «человек, пресмыкающийся перед кем-нибудь, готовый на все из раболепия и низкопоклонства» - с пометой «презрительное». Н. В. Гоголь не случайно выбрал переносное значение этого слова, так как с презрением говорит о рабской холопской приниженности, запуганности и обезличенности чиновника, порожденных бесчеловечными социальными отношениями.

Едким сарказмом пронизана фамилия Земляника, сопоставление которой Н. В. Гоголь проводит с соответствующим растением, стелющимся по земле. Образ этого растения вызывает представление о мелком человеке – карьеристе, доносчике. Его громоздкая неуклюжая внешность контрастна смыслу его фамилии, о нем весьма остроумно заметил Гоголь: «…Земляника – человек толстый, но плут тонкий» [1, с. 114]. Мелочная и гаденькая сущность этого чиновника живо ассоциируется с образной фамилией. На ее примере ярко проявляется тонкий психологический подход Н. В. Гоголя в использовании собственных имен и фамилий в сатирической комедии.

В семантике фамилии мнимого ревизора, ничтожнейшего петербургского чиновника, Хлестакова заключено его основное свойство. Она образована от глагола «хлестать» в значении «врать, пустословить». В словаре В. И. Даля зафиксировано значение «наглец, нахал, сплетник, праздный шатун, тунеядец, щеголь, повеса, шаркун и волокита» [3, т. 4, с. 550]. Основное психологичсекое свойство Хлестакова заключается в том, что он “не лгун по ремеслу, а лгун по природе, по вдохновению”, поэтому он лжет с упоением, самозабвенно. Из него ложь и хвастовство так и хлещет. Как герой, “без царя в голове”, он говорит и действует без всякого соображения, а лишь бы все сказанное и сделанное им было хлёстко, способно возбуждать интерес, привлекать внимание. Из этого возникает у него и поза, и фразёрство, и желание порисоваться.

В словаре Д. Н. Ушакова хлёст – просторечно-пренебрежительное слово тоже означает «хвастливый нахал и сплетник». Но в этом словаре зафиксированы и такие слова, как «хлестаковствовать», заниматься хлестаковщиной. Лесков используют в своих произведениях семантику этой фамилии для обобщения наглости, лживого легкомыслия, хвастовства. Отмечается и слово «хлестаковщина» по имени Хлестакова из комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» [2, т. 4, с. 1154].

В фамилиях ближайших помощников городничего - частного пристава Уховертова, полицейского Держиморды – содержится суровый едкий сарказм полицейских – опоры бюрократических порядков в России. Рукоприкладство, произвол, полная бесконтрольность – вот основные качества этой касты, которая разоблачается писателем остро и смело. В говорящей фамилии Уховертова заключено значение “дергать за уши, выворачивать уши”, такое характерное для действий полицейских. Держиморда – это не просто значение слова, а типичный бранный возглас блюстителей порядка “Держи его, эту морду!”, произносимый во время преследования жертвы. Отсюда, очевидно, и эта фамилия Держиморда.

В силу своей меткости, живой образности и типичности эта комическая фамилия приобрела всеобщую известность и превратилась в нарицательное имя, которое используют для характеристики безудержного и грубого произвола.

В фамилии купца Абдулина содержится явный намек на слово «обдуть», то есть обмануть. Из комедии хорошо известно, какими мошенниками и плутами были купцы. В словаре Д. Н. Ушакова зафиксировано просторечное слово «обдуть» кого-что со значением «обмануть, хитростью или мошенничеством причинить ущерб кому-нибудь» [2, т. 3, с. 563].

Пошлость и мелочность объединяют двух городских сплетников Петра Ивановича Бобчинского и Петра Ивановича Добчинского, их единство и неразрывность подчеркивается одинаковыми именами и отчествами, а также и почти одинаковыми фамилиями, которые отличаются только первыми буквами Б и Д. И это тоже, очевидно, не случайно. Добчинский как бы дополнял известия Бобчинского, поэтому и фамилия созвучна со словом «добавить». Городские сплетники недаром чрезвычайно похожи друг на друга и внешне и по внутренним качествам – умственному и моральному убожеству. Отсюда и первые слоги фамилий похожи на трезвон «боб-доб, боб-доб».