Предмет. Общая география.

6 класс.

Тема 2. Атмосфера (12 ч.)

Тема урока. Ветер.

Цель: сформировать представление об образовании ветра, ознакомить учащихся с характеристиками и видами ветров; развивать критическое мышление, коммуникативные умения и речь в логике поставленных вопросов; воспитывать уважительное отношение к мнению товарищей при участии в дискуссии.

Задачи:

образовательные: раскрыть понятие «ветер» и причины его образования, показать значение ветра для природы и жизни человека, ознакомить учащихся с видами ветров и графическим изображением наблюдений за направлением ветра;

развивающие: научить определять направление и силу ветра, строить розу ветров.

воспитательные: обучить самостоятельности при получении знаний, выработке своего мнения, рефлексии учебной деятельности.

Тип урока: урок открытия новых знаний.

Оборудование: физическая карта полушарий, климатическая карта мира, географические атласы для 6 класса, тетради, учебник (География. 5 – 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 191 с.), компьютер, мультимедийный проектор, презентация по теме «Ветер», календарь погоды.

Ход урока

Организационный момент.

Мотивация учебной деятельности.

Этап вызова

Приём «Загадка».

Учитель. Отгадайте загадку:

«Хоть бескрылый, а летает. Безголосый, а свистит. Хоть безрукий, но бывает груши с веток обрывает, сосны с корнем вырывает, так порою он сердит. Только что он был везде. Миг – и нет его нигде».

Ответ. Ветер.

Приём «Ассоциативный куст».

Какие ассоциации возникают у вас при слове «ветер»?

Запишите на доске вокруг ключевого слова ассоциации, обозначая стрелочками смысловые связи между понятиями. Объясните свои действия, обменяйтесь информацией в парах, дополните или отбросьте лишнее.

Приём «ключевые термины». Составить рассказ-предположение по ключевым словам.

Актуализация опорных знаний.

Актуализация опорных знаний учащихся по данной теме урока, определение ключевых понятий, необходимых для усвоения нового материала, расширения знаний по изучаемому вопросу. Учащиеся систематизируют информацию до её изучения, задают вопросы, на которые хотели бы получить ответ.

Приём «Таблица З-Х-У».

После обсуждения полученных результатов учащиеся должны заполнить первую графу таблицы №1.

Таблица №1

| знаю | хочу узнать | узнал |

| движение |

|

|

| сила |

|

|

| скорость |

|

|

| направление |

|

|

| флюгер |

|

|

Затем учащиеся заполняют вторую графу «Хочу узнать». Формулируют цели урока.

Приём «Верю – не верю». На доске написаны верные и не правильные утверждения по новой теме. Учащиеся ставят знак «+» там, где они считают утверждение правильным, и знак «–» там, где, по их мнению, оно неверно.

Например.

1. Скорость ветра можно определить с помощью барометра. –

2. Сила ветра – это один из показателей погоды. +

3. Направление ветра определяется той стороной горизонта, с которой дует ветер. +

4. Выветривание – это процесс разрушения горных пород под влиянием ветра. –

5. Ветер дует из области пониженного давления в область повышенного давления. –

4. Первичное усвоение новых знаний.

Этап реализации

Работа с текстом. Задание классу: найти определение понятия «ветер» и ответить на вопрос: «Какие причины могут вызвать это движение?»

Опираясь на жизненный опыт, слайды, текст учебника учащиеся дают определение понятия «ветер» и делают выводы:

- разная подстилающая поверхность (суша и море нагреваются по-разному);

- над сушей и морем разная температура, разное давление;

- из-за разницы в давлении возникает движение воздуха (ветер).

- чем больше разница в давлении, тем сильнее ветер.

Приём мультимедийной презентации. Учащиеся объединяются в три группы, просмотрев презентацию, готовятся отвечать на три вопроса:

Каковы причины возникновения ветра? 2. От чего зависит сила, скорость, направление ветра. 3. Как ведут наблюдения за ветром и обрабатывают результаты.

Задания: определите направление и силу ветра. В каком случае ветер будет дуть сильнее?

А 740 мм – Б 750 мм (из Б в А, сильнее)

А 763мм – Б 758мм (из А в Б)

А 754мм – Б 752 мм (из А в Б)

Формируем понятие бриз (дневной, ночной) в ходе проведения приёма «Мозговой штурм».

Вспомните ваш поход на пляж. Вы заходите в воду, а она холодная, песок пляжа уже прогретый. В первой половине дня у водоема не чувствуется жары. Почему?

Приём «Моделирование ситуаций».

Смоделируйте ситуацию, откуда, куда и почему дует ветер ночью на побережье моря?

Можно ли в условиях класса смоделировать ветер и как это сделать?

Опыт с воздушными шариками.

Учащиеся надувают шары, затем плавно выпускают из них воздух и поясняют, что из-за разности в давлении возник ветер. Шар, который больше надут, воздух из него выходит с большей скоростью. Объясняют большей разницей в атмосферном давлении. Наиболее важные вопросы темы фиксируем, строя логическую опору. Данный эксперимент позволил учащимся проверить зависимость направления ветра от атмосферного давления.

Ветер – это горизонтальное движение воздуха из зоны с высоким атмосферным давлением в зону низкого.

Приём «Мудрые совы».

Учащимся предлагается самостоятельно проработать в группе содержание текста учебника или отрывков из литературных произведений. Необходимо найти новые понятия и записать их в алфавитном порядке; выбрать из текста новую информацию, которая противоречит ожиданиям учащихся и первоначальным их представлениям; выразить главную мысль текста одной фразой, проиллюстрировать её в виде рисунка, схемы; сделать поучительный вывод о значении знаний о ветре для будущей деятельности и жизни?

Приём «Географический практикум».

Знакомство с устройством и предназначением флюгера и анемометра.

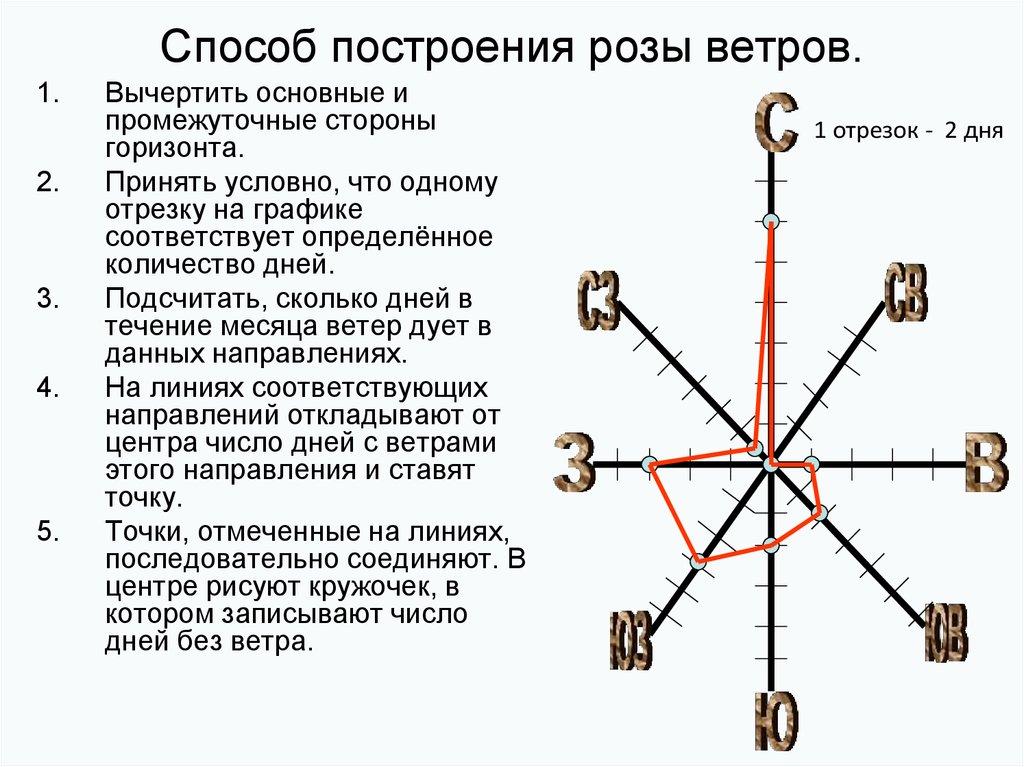

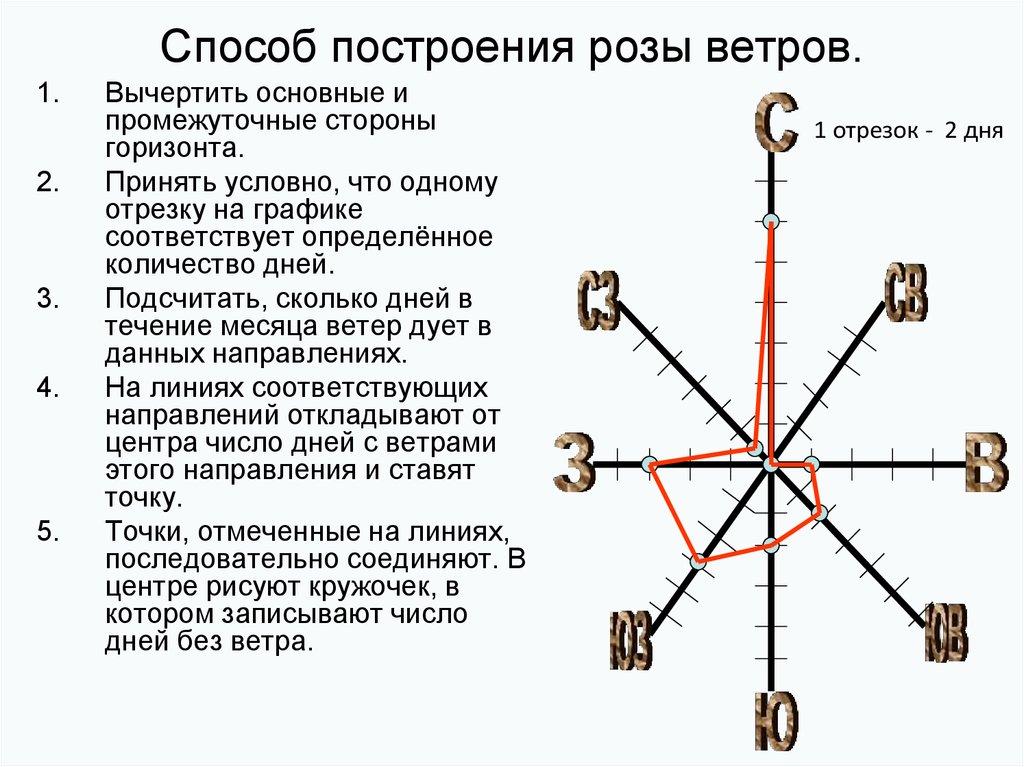

Изучение способа построения розы ветров.

По результатам наблюдений за направлением ветра учащиеся строят «розу ветров» и отвечают на вопросы: Какой вывод можно сделать по графическому изображению? Для каких целей можно использовать «розу ветров»?

Приём «Перекрестная дискуссия».

Ветер может быть созидателем и разрушителем. Первая группа отстаивает мнение, что «Ветер – друг человека», вторая - «Ветер – враг человека». Учащиеся разных групп задают друг другу вопросы.

5. Первичная проверка понимания.

Этап рефлексии.

Приём «перепутанная логическая цепочка», целью которого является определение степени понимания учащимися логики изучаемых природных явлений через установление причинно-следственных связей. Учащимся предлагается самим составить неверную логическую цепочку по теме урока и предложить её классу для восстановления.

Приём «Таблица З-Х-У».

Учащиеся проводят самоанализ своей деятельности на уроке, делают выводы и записывают в третьей графе таблицы №1 то, что узнали.

6. Домашнее задание.

Прочитать § 42, выучить основные понятия. Ответить на вопросы №1-8, с. 140. (География. 5 – 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 191 с.).

Приём «Эссе».

Написание эссе, в котором отражены впечатления, мысли и опыт учащегося в связи с темой урока «Ветер».