Урок 2

Тема. Районирование России. Диагностическая контрольная работа (тестирование).

Цель: Формировать умение читать карты России, ориентируясь относительно природных объектов и объектов, созданных человеком. Сформировать понятия «географический район», «районирование», «административно-территориальное деление». Воспитывать у школьников любовь к родной земле, уважение к традициям своего края и людям труда; -уважительное отношение в общении с близкими и сверстниками, способствовать повышению уверенности в себе; развивать познавательный интерес к народному творчеству родного края, к окружающему миру.

Планируемые результаты:

Предметные: Объяснять значение районирования России и нашей республики . Приводить примеры экономических районов, федеральных округов, оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов.

Метапредметные:ставить учебные цели и задачи; планировать способы и пути достижения учебных целей;

корректировать свои действия; оценивать правильность выполнения учебных задач; работать в группе и в паре по решению общих учебных задач; работать с различными источниками информации; сравнивать, анализировать, делать выводы и умозаключения; получать информацию в результате смыслового прочтения текста;

использовать устную речь для аргументированного отстаивания своей точки зрения, своих выводов и умозаключений; выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

Личностные: мотивирование на обучение и развитие познавательной активности ,саморазвития, самовыражению, самоценке ,обучению навыкам практической деятельности.

Тип урока: углубление знаний, умений и навыков.

Оборудование: учебник, физическая карта мира, атласы.

ХОД УРОКА

I. Организационный момент

II. Актуализация опорных знаний и умений

Проверка домашнего задания:

Начинайте работать уже сегодня! Оцените себя, выполнив тестовые задания:

1. На какой из перечисленных территорий России наиболее вероятны земле¬трясения: а) Кольский полуостров; б) полуостров Камчатка; в) Валдайская возвы¬шенность?

2. Для какого типа умеренного климата характерны самые низкие зимние тем¬пературы: а) муссонного; б) умеренно континентального; в) резко континентального?

3. Выберите верный ответ. Неблагоприятное воздействие на природу оказывает: а) создание лесополос в степной зоне; б) осушение болот в верховьях рек; в) распашка склонов.

4. Верны ли следующие утверждения о животном мире?

А) Кенгуру и ехидны обитают только в Австралии.

Б) Кенгуру и ехидны обитают в Австралии и на юге Африки.

1) Верно только А; 3) оба верны;

2) верно только Б; 4) оба неверны.

5. Установите соответствие между крайней материковой точкой России и её местоположением.

1. Мыс Челюскин. А. Побережье Балтийского моря.

2. Неименованная. Б. Полуостров Таймыр.

3. Балтийская коса. В. Чукотский полуостров.

4. Мыс Дежнёва. Г. Дагестан.

III. Формирование новых знаний.

Мотивационный момент.

Изучение нового материала начинается с выявления роли географической карты в жизни человека и хозяйстве страны. На важную роль карты указывал еще Н. Н. Баранский, утверждая, что карта — альфа и омега географии, второй язык географии, один из критериев географичности.

Учитель отмечает, что деление территории на части осуществляется для удобства управления страной. Первые попытки разделения России на районы были предприняты еще в XVIII в. путем группировки смежных губерний, сходных между собой. Учитель называет имена К. И. Арсеньева, П. П. Семенова-Тян-Шанского, внесших вклад в районирование России.

2. Изложение нового материала.

Любой большой объект трудно изучать целиком — его необходимо разделить на части. (Конечно, изучив каждую часть отдельно, вы затем должны снова «сложить» их, чтобы увидеть объект в его единстве.) Так и географию России трудно понять «сразу и всю», поэтому огромное пространство нашей страны традиционно делят на районы — проводят районирование.

Слово «районирование» в русском языке имеет два значения: во-первых, это процесс разделения территории на части и, во-вторых, результат этого процесса — сетка районов.

Как можно проводить районирование территории?

Вспомните, как вам приходилось делить на части территорию, знакомясь с природой и населением России. Например, изучая рельеф, вы узнали, что территория нашей страны делится на низменную западную и возвышенную восточную части, а при более подробном рассмотрении увидели и отдельные низменности, возвышенности, горы. Изучая климат, вы выделяли несколько климатических поясов, изучая почвы — различные почвенные зоны и т. д. Это были разделения территории по одному из компонентов природы. А выделение природных зон — это уже разделение по нескольким признакам одновременно.

В экономической географии также применяется разделение территории на части, однородные в каком-либо отношении, например на зоны с одинаковым набором выращиваемых сельскохозяйственных культур, со сходными занятиями населения и т. д. Но чаще экономические районы выделяются по связям, по тяготению территорий друг к другу.

В нашем учебнике будет использоваться и природное, и экономическое районирование. В то же время для того, чтобы показать взаимодействие природы, населения и хозяйства в пределах отдельной территории, мы будем использовать такое понятие, как географический район.

Географический район — исторически сложившаяся территория, отличающаяся особенностями природы, населения и хозяйственной специализацией.

Основные функции районирования:

1) упорядочение информации о территории;

2) синтез информации для выработки целостного представления о районе и принятия решений;

3) создание образа района.

Как Россию делили на районы в прошлом?

Любому наблюдателю прежде всего бросаются в глаза огромные различия в природе России (от арктических ледников до пустынь и субтропиков), поэтому первые опыты районирования нашей страны базировались на природной зональности (считалось, что районы должны быть однородными). В начале XIX в., когда по- явились первые опыты районирования России, речь шла только о её европейской

части, где было сосредоточено почти всё население империи, а та часть, что за Уралом, в лучшем случае рассматривалась в целом как «колонизуемая территория».

Обычно выделяли Крайний Север Европейской России, лесную, степную и пустынную зоны, на крайнем юге — Кавказские горы. Поскольку резко преобладала аграрная экономика, то такое районирование было как природным, так и экономическим.

По-другому подошёл к районированию России П. П. Семёнов (в будущем, в 1905 г., он получит почётное добавление к фамилии Тян-Шанскийв честь 50-летия своего путешествия на Тянь-Шань), выделивший почти те же районы, которые существуют и сейчас. В частности, он одним из первых выделил Поволжье как новый район, возникший на основе растущих взаимосвязей территорий вдоль Волги (от

Казани до Астрахани) по мере развития пароходства по реке. На северо-западе учёным был выделен особый столичный регион, зона влияния Санкт-Петербурга (тогдашней столицы). Таким образом, районы выделялись уже с учётом не толь- ко однородности природы и сельского хозяйства, но и экономических связей.

В советский период значение районирования страны возросло: оно использовалось как для исследовательских и учебных целей, так и для планирования развития хозяйства. С учётом границ экономических районов разрабатывались грандиозные пятилетние планы (в основном выполнявшиеся!), что коренным образом преобразовало экономику страны, превратило её из аграрной в индустриальную. Экономические районы СССР изучались всеми школьниками страны, использовались в статистике, и даже прогноз погоды по телевидению делался по этим районам. Отдельно выделяли крупные природные регионы — территории, заметно различающиеся между собой по рельефу, климату и типу природных комплексов в целом.

Как изменилось районирование России после распада СССР?

После распада СССР существенных изменений в природном районировании не произошло, просто в России крупных природных районов меньше, чем в СССР. Первое время использовалась и старая сетка экономических районов. Однако их выделение основывалось на экономических связях, а границы всегда совпадали с административными границами (областей, краёв, республик и т. д.). И в том и в другом случае произошли изменения. Экономические связи во многом нарушились, начали формироваться по-иному. Поэтому стало более обоснованным рассматривать географические районы в целом. Вы помните, что географические районы — исторически сложившиеся территории, различающиеся особенностями природы, населения и хозяйственной специализацией.

Чем больше страна, тем труднее ею управлять из центра и тем важнее для неё разделение территории на части, каждая из которых обладает определённой самостоятельностью при решении местных вопросов, т. е. самоуправлением. Известно, что Россия в различные периоды своей истории делилась на воеводства, наместничества, губернии, генерал-губернаторства и т. д. Современное административно-территориальное устройство России вы уже изучали в 8 классе. Оно определено Конституцией, принятой 12 декабря 1993 г. В дальнейшем в административно-территориальное деление вносились (и вероятно, будут вноситься и впредь) изменения.

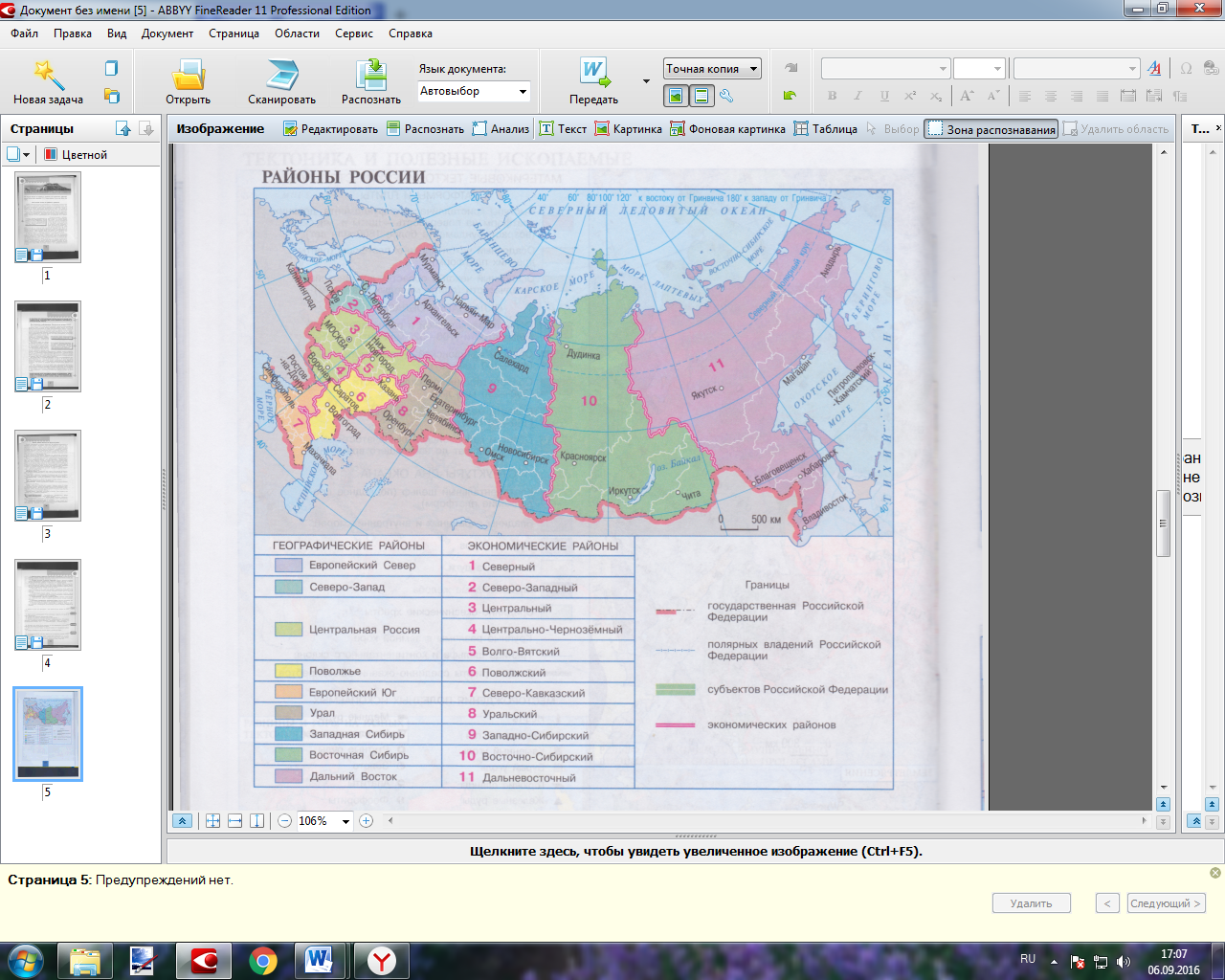

На 1 апреля 2014 г. Российская Федерация состоит из 85 равноправных субъектов Федерации. В их числе 22 республики, 9 краёв и 46 областей, 3 города федерального значения, 1 автономная область, 4 автономных округа. Каждый из субъектов Федерации имеет и внутреннее административно-территориальное устройство — он состоит из городских округов, муниципальных районов и поселений.

По указу Президента России в нашей стране образованы 9 федеральных округов. Их возглавляют полномочные представители Президента, которые обязаны контролировать соблюдение российского законодательства (в том числе приведение местных законов в соответствие с федеральными). Границы федеральных округов не всегда совпадают с границами географических районов, которые мы будем изучать.

ПОСЛЕ РАСПАДА СССР ПРИРОДНЫЕ РАЙОНЫ НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ. ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИЗОШЛИ В АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ДЕЛЕНИИ И В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЯХ МЕЖДУ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ РАЙОНАМИ.

Какие районы России мы будем изучать?

Россия — крупнейшая по площади страна мира. Её территория располагается в бассейнах трёх океанов и внутреннего стока. Россия граничит по суше с 16 государствами и омывается 12 морями, а также водами Каспийского моря-озера. Здесь встречаются тектонические структуры всех известных эпох — от древних платформ до современных геосинклинальных поясов, относящихся к альпийской складчатости. Россию пересекают четыре климатических пояса, а в умеренном поясе есть области, относящиеся к пяти разным типам климата (секторам). Рельеф нашей страны неоднороден и контрастен. Здесь располагаются крупнейшие низменные равнины и очень высокие и протяжённые горы.

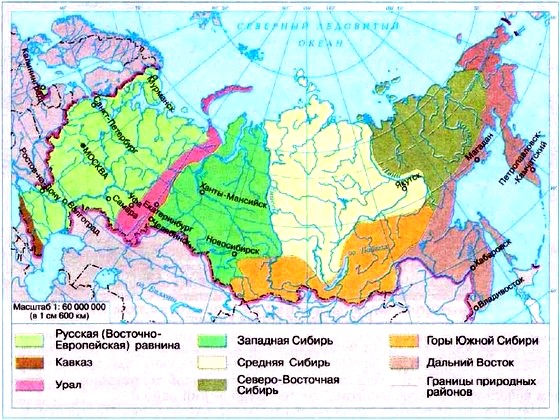

Столь значительное разнообразие заставляет нас внимательнее рассмотреть 8 крупных природных регионов России. Сравним их по парам. Это позволит более ярко представить себе индивидуальные особенности каждого из регионов и их различия.

Первые два из природных регионов — это преимущественно обширные низменные и слегка возвышенные равнины — Восточно-Европейская и Западно-Сибирская. Два других, напротив, в основном горные: Урал и горы Южной Сибири.

Остальные регионы сочетают в себе низменные и горные территории. Два таких региона располагаются почти целиком на многолетней мерзлоте — Восточная и Северо-Восточная Сибирь. Ещё два вытянуты вдоль восточных (в Азии) и южных (в Европе) государственных границ и заметно отличаются по своим природным условиям от остальной России: это Европейский Юг и Дальний Восток.

Затем приступим к комплексному изучению географических районов европейской и азиатской частей России.

Европейская часть России

Центральная Россия — историческое ядро страны. В её пределах мы рассмотрим собственно Центральный район, а также Центрально-Чернозёмный и Волго-Вятский районы.

Северо-Запад — территория, тяготеющая к Балтийскому морю. Это Санкт-Петербург и его зона влияния, а также Калининградская область (российский анклав).

Европейский Север — территория, обращённая к морям Северного Ледовитого океана.

Поволжье, «нанизанное» на Волгу в её среднем и нижнем течении.

Урал — территория, вытянутая вдоль Уральских гор.

Европейский Юг — равнины Предкавказья, северный склон Большого Кавказа, Крым.

■Азиатская часть России

Сибирь — территория в бассейнах рек Северного Ледовитого океана. В Сибири мы рассмотрим Западную Сибирь, расположенную на обширной низменной Западно-Сибирской равнине, и Восточную Сибирь, лежащую на плоскогорьях. Северо- Восточную Сибирь, большую часть которой занимает Республика Саха (Якутия), принято изучать в составе Дальнего Востока.

Дальний Восток — территория, тяготеющая к бассейну Тихого океана (а его северная часть — к Северному Ледовитому).

Нами будут изучаться такие географические районы, как Центральная Россия, Европейский Север, Северо-Запад, Европейский Юг (Северный Кавказ), Поволжье, Урал, то есть европейская часть России, а также Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток, то есть азиатская часть России.

Некоторые из географических районов могут включать часть природного района и несколько экономических районов. Например, Центральная

Россия — это центр Восточно-Европейской равнины, объединяющий Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный экономические районы.

Уральский географический район включает часть Уральского природного района (Средний и Южный Урал) и совпадает с границами Уральского экономического района. А Восточная Сибирь, наоборот, объединяет два природных района — Среднюю Сибирь и пояс гор Южной Сибири.

Рис. 6. Природные районы России

Характеристика географического района обычно даётся по плану:

1. Состав района: конкретные административно-территориальные и природные единицы, входящие в него. (Если границы района менялись или неоднозначны, надо это указать.)

Географическое положение района: по отношению к другим странам, регионам, основным хозяйственным центрам, транспортным путям, главным грузопотокам, природным и трудовым ресурсам, внешним рынкам.

3. Природа района и природные предпосылки его развития: условия жизни населения и ведения хозяйства; природные ресурсы (агроклиматические, лесные, водные, биологические, полезные ископаемые и т. д.).

4. История заселения и освоения территории. Время и причины основания городов; формирование хозяйственного комплекса района; структура и территориальная организация хозяйства; исторические этапы развития района. Помните, что «заселённость» и «освоенность» — понятия относительные. Громадные пространства Севера не могут быть сплошь заселены и освоены. Население здесь чаще всего размещено отдельными очагами (например, Норильская агломерация на Таймыре) или лентами вдоль рек и дорог.

5. Население: степень и характер заселённости различных частей района, динамика населения (в том числе естественное и механическое движение) и его структура; этнический состав населения; особенности рынка труда и занятости населения.

6. Хозяйственный комплекс района: отраслевая структура хозяйства, отрасли специализации и их территориальная организация; структурные и территориальные диспропорции в экономике и пути их сглаживания.

7. Территориальная структура хозяйства района: основные хозяйственные узлы и освоенные очаги; центр и периферия района; рисунок основных транспортных путей.

8. Культурно-географические особенности района. Объекты Всемирного природного и культурного наследия; другие достопримечательности района.

9. Основные проблемы района и перспективы его развития. Проблемы района (социальные, экономические, экологические) и пути их решения. Варианты его будущего.

Сравните два вида районирования нашей страны — природное и хозяйственное (экономическое). Границы экономических районов всегда совпадают с границами субъектов Федерации (любая область или республика включена только в один район!), а границы природных районов не совпадают. В то же время природные и экономические районы порой носят одинаковые названия, например Западная Сибирь.

Сравните границы природных, экономических и географических районов. Определите, какие природные и экономические районы входят в состав каждого из географических районов.

Как вы думаете, чем объяснить, что границы экономических районов обязательно совпадают с границами субъектов Федерации, а границы природных районов не совпадают?

Чем объяснить, что на Восточно-Европейской равнине выделено больше экономических районов, чем в азиатской части России?

IV. Формирование умений и навыков.

Вопросы и задания

Какие виды районирования рассматриваются в тексте? Какие задачи они решают?

Составьте схему соподчинения административно-территориального деления своего района (от улицы до субъекта Федерации).

Выясните, каково административно-территориальное деление других стран мира, например США, Германии, Франции, Индии, Китая. Какие признаки положены в его основу? Сравните его с административно-территориальным делением России.

Пользуясь уже полученными знаниями о природе и населении России, подумайте, на какие районы вы бы сами разделили нашу страну по признакам, которые вам кажутся существенными.

Найдите на карте (см. Приложение, с. 234) районы России, которые мы будем

изучать.

Какие подходы к районированию России существовали в прошлом, что бралось за

основу районирования?

С какой целью производят районирование страны?

Закончите предложение: «Основные функции районирования: ...».

Заполните пропуски в предложениях: «Я живу в ... федеральном округе. В Российской Федерации ... равноправных субъекта Федерации: ... республики, ... краёв, ... областей, ... города федерального значения — это ..., ..., ...; ... автономная область, ... автономных округа».

Проверьте своё умение быстро показывать на карте федеративного устройства и

физической карте России географические районы.

Составьте развёрнутый план описания района, в котором вы живёте.

Географические районы существуют реально или это абстрактное понятие? Выскажите своё мнение.

Проблемами районирования страны в разное время занимались К. И. Арсеньев, П. П. Семёнов-Тян-Шанский, Н. Н. Баранский. Выясните, какой вклад в теорию райони¬рования они внесли. Насколько, на ваш взгляд, актуальны их идеи в наши дни?

Диагностическая контрольная работа (тестирование).

1.Какая отрасль хозяйства относится к производственной сфере?

1)здравоохранение 2)строительство 3)образование 4)коммунальное хозяйство

2. Экономически активное население в России составляет:

1) 55%; 2) 85%; 3) 95%.

3. По запасам какого минерального ресурса Россия занимает первое место в мире?

1) уголь; 2) марганцевая руда; 3) медная руда; 4) природный газ.

4. Укажите морской порт бассейна Тихого океана:

1) Анадырь 2) Салехард 3) Беломорск 4) Диксон.

5. Таежная зона славится производством:

1)Макаронных изделий 2) Подсолнечного масла 3) Сливочного масла 4) Говяжьей тушенки

6. Главным районом производства зерна в России является:

1) Южный Урал 2) Южная Россия 3) Приморье 4) Восточная Сибирь

7. Самым северным регионом России является:

1) Республика Крым; 2) Республика Карелия; 3) Красноярский край;4) Калининградская область.

8. Быстрый рост количества городов и распространение городского образа жизни - это:

1 ) урбанизация; 2) субурбанизация; 3) городская агломерация; 4) естественный прирост.

9. Какие воздушные массы преобладают над территорией России в течение года?

1) арктические и умеренные; 2) умеренные и тропические;

3) тропические и арктические; 4) экваториальные и тропические.

10. Укажите морской порт Атлантического бассейна в России:

1) Выборг; 2) Амдерма 3) Николаев. 4) Краснодар.

V. Домашнее задание

1) изучить § 1; 2) выполнить задания 9—11 рубрики «Это я могу»; задания 12*—14* по желанию учащихся.

VI. Итог урока.

Выводы

Разные виды районирования территории страны проводятся с разными целями. Одна из задач — выделение специфических черт географического района, отличающих его от других (по географическому положению, особенностям природы и ресурсов, населения, существующим связям внутри района и с другими территориями). На этой основе создается целостный образ каждого района. Особый вид районирования — административно-территориальное деление, необходимое для существования любого государства, особенно столь огромного, как Россия.

Рефлексия

Настал черед подвести итог урока, в этом вам поможет памятка. (На стадии рефлексии урока для формирования монологических ответов и самооценивания учащихся целесообразно использование памятки):

Я могу себя похвалить за…

Я могу похвалить одноклассников за...

Меня удивило…

Для меня было открытием то, что ...

На мой взгляд, не удалось…, потому что…