Сегодня я расскажу вам о возрождении Руси после монгольского нашествия, о том, какой город стал центром объединения русских земель и о князе, при котором началось это объединение.

Страшной чумой прошли монголы хана Батыя по русской земле.

Казалось, что разорённая и сожжённая Русь никогда не возродится. Но русский народ упорен, настойчив и трудолюбив. Те, кому удалось спастись в лесной глуши от вражеских сабель и монгольского плена, возвращались в родные места.

Однако на окраине Русской земли жить было страшно: в любую минуту можно ждать набегов разбойничьих ордынских отрядов, пожара, разорения, смерти.

А вот северо-восточные земли, где располагались города Суздаль, Владимир, Москва, Новгород, Ростов, Ярославль, находились дальше от Золотой Орды.

Жить здесь было не так опасно. Из приграничных с Ордой земель потянулись в эти места переселенцы. Города начали заново отстраиваться, восстанавливать своё хозяйство.

Многие переселенцы охотно селились на берегах Москвы-реки. Они строили новые дома, распахивали заросшие травой поля, охотились на зверя, выделывали кожи, гончарили, плавили металлы, ковали мечи и копья.

Постепенно после пожара и разорения ордынцами заново отстраивалась и Москва. Поначалу мало и немощно было Московское княжество, но в городе становилось всё больше мастеровых людей. Кроме того, Москва находилась на перекрёстке торговых путей между разными частями Руси. Росла и богатела Москва. Укрепилась и сила её князей. Москва стала объединять Русь.

В 1325 году московским князем стал Иван I Данилович.

Он был внуком победителя шведов на Неве и героя сражения на Чудском озере князя Александра Невского. Князь Иван Данилович был умным, расчётливым и бережливым хозяином. Возможно поэтому, а возможно и потому, что он постоянно носил с собой мешочек с монетами и раздавал милостыню нищим, народ прозвал его «Иваном Калитой». Калитой в те времена называли кошелёк, точнее, кожаный мешочек с деньгами.

А ещё Иван Калита заботился о порядке в своём княжестве, вёл суровую борьбу с разбойниками, грабящими купцов на дорогах.

Вы уже знаете, что регулярно из Золотой Орды на Русскую землю приезжали баскаки – сборщики дани.

Иван Калита, став князем, часто ездил в Орду с дорогими подарками и добился права самому́ собирать и отправлять дань в Золотую Орду. Кроме того, хан Золотой Орды назначил Ивана Даниловича великим князем, старшим князем на Русской земле.

Монголы перестали сами ездить за данью и разбойничать в русских городах и селениях. В Симеоновской летописи об этом писалось так: «Седе князь великий Иван Данилович на великом княжении всеа Руси, и бысть оттоле тишина велика на сорок лет и пересташа поганые воевати Русскую землю».

Часть дани, собранной для Золотой Орды, оставалась у московского князя. Полученные средства шли на укрепление и расширение Московского княжества.

Москва стала самым богатым княжеством Руси. Иван Калита значительно расширил свои владения. Московскому княжеству подчинились земли соседних княжеств.

При Иване Калите вокруг Москвы одно за другим возникали новые сёла. В самом городе был построен дубовый кремль.

Он защищал центр Москвы и так называемый посад – ту её часть, в которой жили мастера-ремесленники.

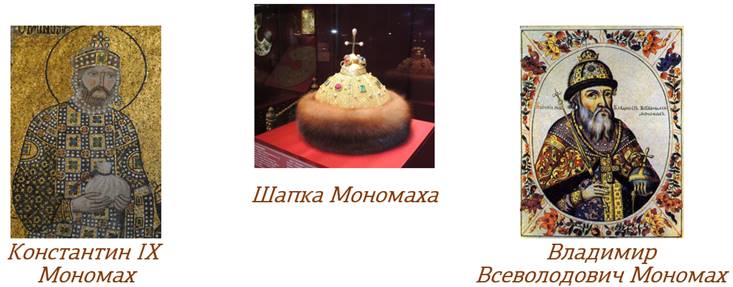

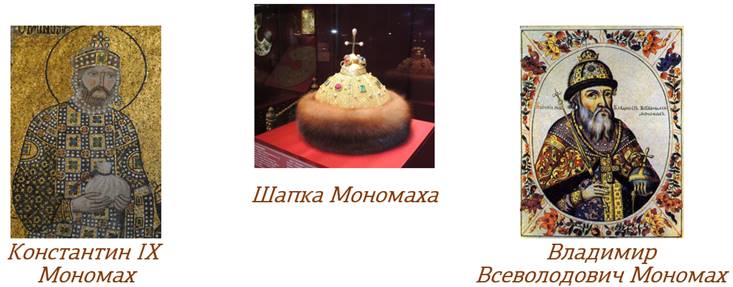

Правил Иван Калита до 1340 года. В его завещании при перечислении оставленного в наследство имущества упоминается драгоценная шапка. Позднее появилась легенда о том, что шапку в дар киевскому князю Владимиру Мономаху прислал его родственник, византийский император Константин Мономах. А через какое-то время она по наследству попала к Ивану III.

Шапка украшена драгоценными камнями: жемчугом, рубинами, сапфирами и изумрудами. На самом верху установлен крест.

Эту шапку стали называть «шапкой Мономаха». Великие князья надевали драгоценный головной убор только в тот день, когда происходило торжественное восхождение на престол.

После праздника реликвия пряталась в сокровищницу правителя.

В годы правления Ивана Калиты Москва стала церковным центром Руси. В Московском Кремле начали возводить каменные храмы: Успенский собор, церковь-колокольню Иоанна Лествичника, собор Спаса на Бору, Архангельский собор.

Часто гостил в Москве митрополит Киевский и всея Руси Пётр. А следующий митрополит, Феогност, уже поселился в Москве. Всё это поднимало значение Москвы.

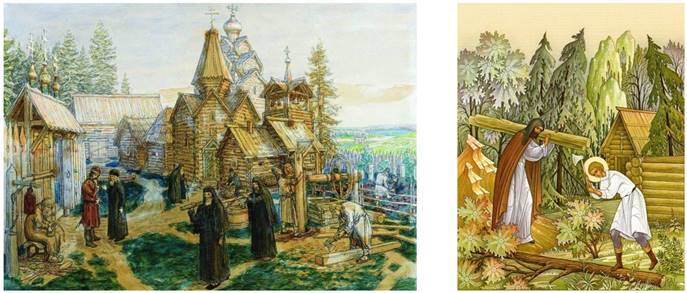

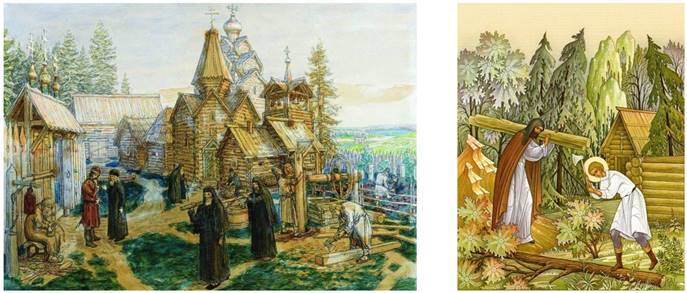

На Руси возникали и новые монастыри. Особую роль в нашей истории сыграл Свято-Троицкий монастырь. Он был основан недалеко от Москвы в 1337 году двумя братьями – Варфоломеем и Стефаном. Они поселились недалеко от Москвы, в труднопроходимой лесной чаще под Радонежем, на холме Маковец. В 1340 году ими был построен деревянный храм во имя Святой Троицы.

Со временем Стефан покинул эти места, а Варфоломей остался один и стал монахом, то есть человеком, посвятившим свою жизнь служению Богу. Теперь его стали звать преподобным Сергием. Через несколько лет вокруг Сергия Радонежского стали собираться люди, тоже пожелавшие стать монахами. Старец Сергий трудился не покладая рук, ни минуты не оставляя на безделье. Нагружая работой других, Сергий сам выполнял самые трудные дела. Он мог и плотничать, и готовить пищу, вызывая уважение своим примером, добротой и искренней верой в Бога. Люди любили и уважали преподобного за его доброту и мудрость. Многие приходили к Сергию Радонежскому за советом и помощью. И даже князья стали приезжать к нему за мудрым словом.

Преподобный Сергий Радонежский вошёл в историю России как сподвижник московских князей в деле объединения русских земель. И ещё он проповедовал трудолюбие, мир и согласие между людьми. А в 1380 году благословил московского князя Дмитрия Ивановича на решающую битву с Золотой Ордой.

Ну что же, на сегодня я закончу свой рассказ. Надеюсь, что вам захочется ещё более подробно познакомиться с историей нашей страны. Я же прощаюсь с вами. Пока, ребята!

Сегодня на уроке мы поговорим о том, как Русь боролась за свою независимость, кто возглавил эту борьбу, и какая битва была решающей в борьбе против Золотой Орды.

На прошлом уроке вы узнали, что после опустошительных набегов монголо-татар, русичи не стали покорными рабами. Постепенно на Руси заново отстраивали города. Русь крепла, становилась богаче. Но, тем не менее, русским людям приходилось отправлять в Золотую Орду богатую дань. Это были и золото, и продукты, и лошади, и меха, и многое другое. Так продолжалось более ста лет.

Почему же так долго терпели ненавистное ярмо?

Конечно, время от времени то в одном селении, то в другом вспыхивали бунты против сборщиков налогов.

Но коренной перелом наступил, когда в Москве стал править князь Дмитрий Иванович, внук Ивана Калиты. Вы помните, что князь Иван Калита получил право самостоятельно собирать дань и отправлять в Золотую Орду? При этом часть дани он оставлял, и, таким образом, пополнялась казна московского князя.

А уж внук его, Дмитрий Иванович решил, что Русь стала достаточно сильной, и пришло время покончить с ограблением родной земли. При нём совсем перестали отправлять дань в Золотую Орду. Для того, чтобы защитить Москву от вражеских набегов, вокруг Москвы была выстроена высокая стена из белого камня.

В это время в Орде было неспокойно. Правители в Орде боролись друг с другом за власть. Одним из таких правителей был Мамай.

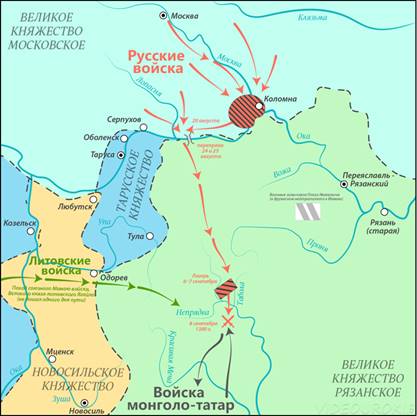

Он решил наказать непокорную Русь. Собрал Мамай войско многотысячное и двинулся на русские земли.

Это стало известно князю Дмитрию Ивановичу. Он понимал, что только своим воинством не одолеет хана. Тогда отправил князь гонцов во все концы русской земли с призывом объединиться и дать отпор войску Мамаеву. А сам отправился в Троицкий монастырь, который находился недалеко от Москвы, к игумену монастыря, Сергию Радонежскому. Старец Сергий благословил Дмитрия Ивановича на поход против монголо-татар. А в помощь князю дал двух монахов-воинов – Пересвета и Ослябю.

Поддержал Дмитрия и его двоюродный брат, князь Владимир Серпуховской.

И поднялась Русь! Стали приходить дружины из разных городов. А кто воевать не мог – молился о даровании победы войску русскому.

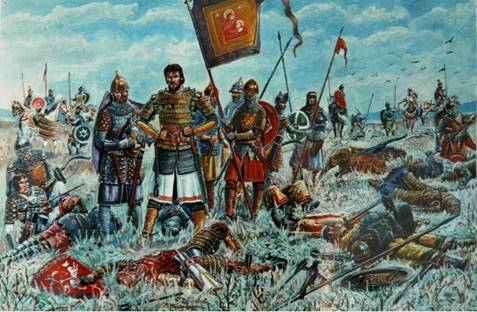

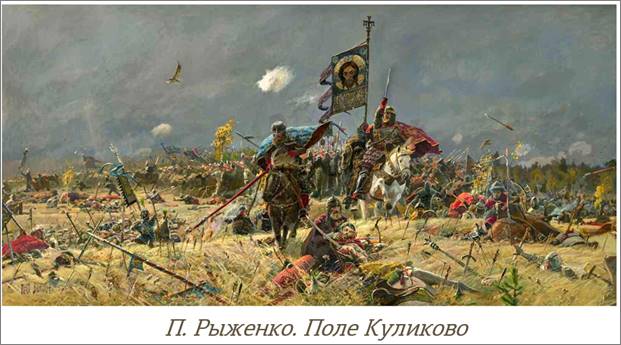

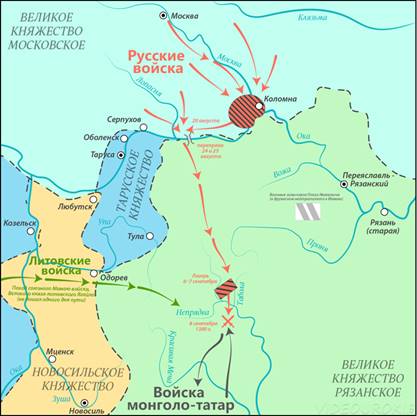

В августе 1380 года отправилось русское войско навстречу армии Мамая. И в первых числах сентября подошло к реке Дон. Переправились они через реку и оказались на Куликовом поле, там, где втекает в Дон речка Непрядва. Туда же подошло и ордынское войско Мамая, которое было гораздо более многочисленное, чем русская рать.

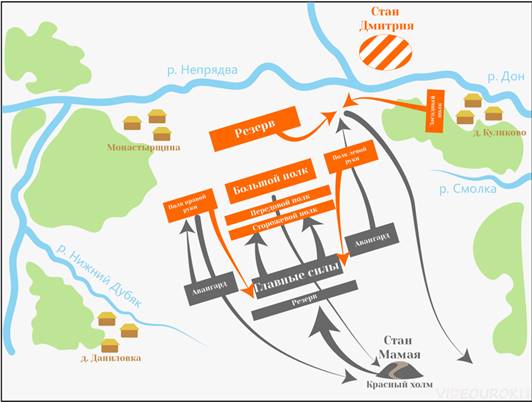

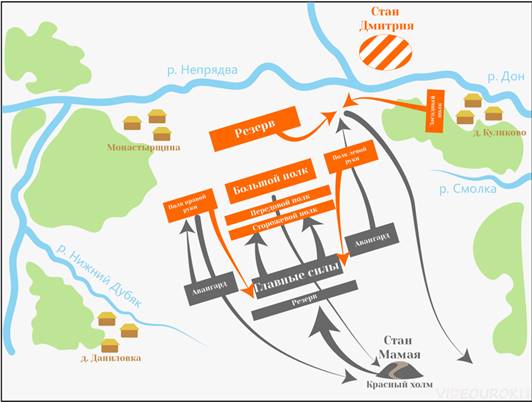

И вот 8 сентября, ранним утром, как только начал расходиться туман, два войска уже стояли наготове. Расположение русских войск прикрывал Сторожевой полк Семёна Мелика, в котором было около тысячи конных витязей в булатных доспехах. За ним располагались Передовой и Большой полки. Слева и справа стояли полки Правой и Левой руки. В тылу Большого полка Дмитрий поставил более трёх тысяч ратников резерва. Недалеко от них стоял великокняжеский стяг, который защищали три сотни дружинников. Слева, в дубовой роще, притаился Засадный полк под командованием Дмитрия Боброка и Владимира Серпуховского.

Напротив стояло войско Мамая. Сам же Мамай находился в тылу своего войска, на Красном холме, откуда наблюдал за ходом битвы и отдавал распоряжения.

Первыми, с копьями наперевес, помчались навстречу друг другу два богатыря – ордынский великан Челубей и русский витязь Пересвет.

Они пронзили друг друга копьями и оба замертво упали с лошадей. И тогда началась великая битва. С дикими криками мчалась ордынская конница на русское войско. Первый удар принял на себя Сторожевой полк. Это были крепкие, хорошо вооружённые воины. Сначала они успешно отражали атаку передового отряда противника. Но когда пошли в бой основные силы ордынцев, Сторожевой отряд не смог сдержать натиск значительно превосходящих сил противника.

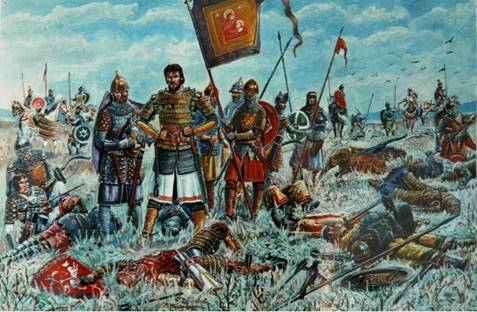

И тогда вступили в бой основные силы русского войска. Вместе со своими воинами, как простой ратник, сражался и князь Дмитрий Иванович.

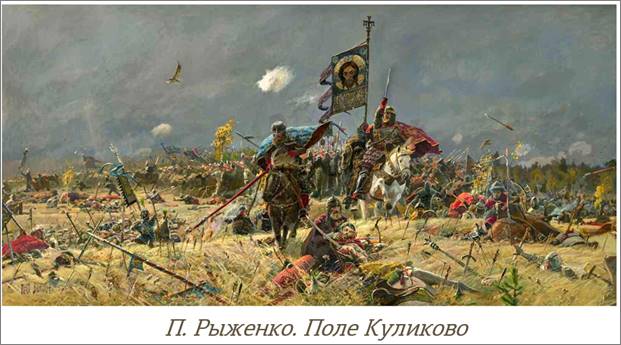

Это была жестокая, кровавая битва. В летописях о ней было написано так: «И была крепкая битва и злая сеча, и кровь лилась, как вода, и бесчисленное множество воинов с обеих сторон, с татарской и русской, пали мёртвыми». Битва продолжалась несколько часов. Под напором многочисленного противника русские войска начали отступать. И когда казалось, что победа ордынцев неизбежна, против них выступил свежий резервный пеший полк русских воинов, а в тыл ордынцам ударил конный Засадный полк, до этого момента прятавшийся в дубовой роще. Перешли в наступление и остальные отряды русичей.

Русские разгромили Мамаево войско и преследовали ордынцев почти 50 вёрст до самой реки Красная Меча.

После битвы ещё долго собирали раненых, хоронили мёртвых. Не сразу нашли и раненого в бою князя Дмитрия Ивановича. За победу над войском Мамаевым у реки Дон стали называть князя Дмитрием Донским.

Эта победа была очень важна для Руси. И хоть татаро-монгольское иго ещё не было окончательно сброшено, оно продержалось на Руси ещё ровно 100 лет. Куликовская битва показала, что Золотая Орда не является непобедимой. Надо только объединяться и совместно бороться с захватчиками.

А сейчас я предлагаю вам ответить на несколько вопросов.

1. Как звали князя, который возглавил поход против войска Мамая?

2. Кто поддержал и благословил князя Дмитрия Ивановича на борьбу с ордынцами?

3. Назовите дату битвы между ордынским войском Мамая и русской ратью.

4. Как звали русского богатыря, первым вступившего в бой?

5. Кто победил в Куликовской битве?

А теперь Давайте проверим ваши ответы.

1. Князя, который возглавил поход против войска Мамая, звали Дмитрий Иванович.

2. Поддержал и благословил князя Дмитрия Ивановича на борьбу с ордынцами игумен Сергий Радонежский.

3. Битва между ордынским войском Мамая и русской ратью произошла 8 сентября 1380 года.

4. Русского богатыря, первым вступившего в бой, звали Пересвет.

5. В Куликовской битве победило русское войско.

Ну что же, я сегодня закончил свой рассказ. Пришла пора прощаться. Мне было очень интересно познакомиться с этой страницей истории России. Я постараюсь ещё больше о ней узнать. Надеюсь, и вы тоже.

Пока, ребята!