19.11.2024 г. 10 класс

Урок №21

Тема урока: Основные положения молекулярно-кинетической теории.

Броуновское движение. Диффузия

Цель: ознакомить учащихся с основными положениями молекулярно-кинетической теории, объяснить явления броуновского движения и диффузии

Задачи:

Образовательные: на основе молекулярно –кинетической теории объяснить особенности строения тел в различных состояниях

Развивающие: расширить кругозор обучащихся по данному вопросу, показать непрерывную связь изучаемого материала с химией, математикой, металловедением и т.д.

Воспитательные: способствовать развитию интереса к предмету, выработать внимание, трудолюбие, стремление к познанию окружающего мира.

Приборы и материалы: компьютер, проектор, презентация, лабораторное оборудование для демонстрации опыта по диффузии.

Тип урока: изучение нового материала

ХОД УРОКА:

Организационный момент (приветствие, проверка готовности к уроку, выявляются отсутствующие, мотивация учебной деятельности, настрой учащихся)

Актуализация опорных знаний.

(Учитель разбирает решение домашних задач, вызвавших затруднение. Ученики выполняют самостоятельную работу.)

Вопросы для повторения:

Мы закончили изучать раздел «Механика». Она изучает процессы, связанные с движением тел, но она не может объяснить огромного количества процессов, происходящих в природе, в частности, изменение агрегатных состояний вещества,

Вопрос к классу:

- Что такое молекула?

- Что такое атом?

- Какие состояния вещества вы знаете?

- Сколько всего известно на сегодняшний день состояний вещества?

- При каких условиях происходит изменений агрегатного состояния вещества

- К каким явлениям относится изменений температуры

Давайте вспомним, что известно вам о тепловых явлениях. На прошлом уроке завершая раздел «Механика» мы перекинули мостик к новому разделу и вспомнили понятия: тепловые явления, тепловое движение.

Тепловые явления – это явления, связанные с изменением температуры тела (нагревание, охлаждение, изменение агрегатных состояний вещества).

Тепловое движение – это беспорядочное движение частиц, из которых состоит тело.

Изучение нового материала

Тепловые явления изучаются двумя разделами физики:

Молекулярная физика

Термодинамика

Молекулярная физика

Молекулярная физика – это раздел физики, изучающий тепловые процессы на основе представлений о внутреннем строении вещества.

Основу молекулярной физики составляет молекулярно-кинетическая теория – МКТ.

Молекулярно-кинетической теорией называют учение о строении и свойствах вещества на основе представления о существовании атомов и молекул как наименьших частиц химического вещества.

Рассматривая молекулярно-кинетическую теорию, важно провести сопоставление теоретического и фактического материала, изученного на уроках физики и химии. Здесь нам предоставляется возможность переносить фактический и теоретический материал, изученный на уроках химии по теме «Атомно-молекулярное учение», для объяснения материала физики.

Атомно-молекулярное учение развил и впервые применил в химии великий русский ученый М.В. Ломоносов. Основные положения его учения изложены в работе «Элементы математической химии» (1741) и ряде других. Сущность учения Ломоносова сводится к следующему.

1. Все вещества состоят из «корпускул» (так Ломоносов называл молекулы).

2. Молекулы состоят из «элементов» (так Ломоносов называл атомы).

3. Частицы - молекулы и атомы - находятся в непрерывном движении. Тепловое состояние тел есть результат движения этих частиц.

4. Молекулы простых веществ состоят из одинаковых атомов, молекулы сложных веществ - из различных атомов.

Содержание МКТ

Все вещества состоят из отдельных частиц, которые находятся в состоянии непрерывного беспорядочного движения и взаимодействуют между собой.

Этих сведений необходимо и достаточно для того, чтобы объяснить практически все явления, связанные с внутренним строением вещества.

Содержание МКТ можно разделить на три основных утверждения, которые называются основные положения МКТ.

Первое положение МКТ

Все вещества имеют дискретное строение, т. е. состоят из мельчайших частиц – молекул или атомов, между которыми есть промежутки.

Экспериментальные доказательства: дробление, растворение, диффузия, изменение объема тела при нагревании и охлаждении – косвенные доказательства, фотографии молекул в электронном микроскопе – прямое доказательства.

Демонстрации:

Распространение запаха (туалетная вода)

Растворение молока в стакане чая

Возможность разделить тело на части (вода, твердое тело)

Изменение общего объема при смешивании воды и спирта (+ модель – смешивание круглых бусин и мелкого пшена)

Молекула – это мельчайшая частица вещества, обладающая его химическими свойствами.

Молекулы химического вещества могут быть простыми и сложными и состоять из одного или нескольких атомов.

Размеры молекул

Молекулы имеют чрезвычайно малые размеры. Простые одноатомные молекулы имеют размер порядка 10–10 м. Сложные многоатомные молекулы могут иметь размеры в сотни и тысячи раз больше.

Опыт Ленгмюра (капельный метод определения размеров молекул) – учебник стр. 154, рис 126. (На столах блюдце с водой и пипетка с оливковым маслом. Ребята самостоятельно проводят опыт согласно теории учебника).

Беспорядочное движение частиц.

Броуновское движение – это тепловое движение взвешенных в жидкости или газе частиц. Причина броуновского движения частицы заключается в том, что удары молекул жидкости или газа о частицу не компенсируют друг друга.

Началась эта история в 1827году. Почтенный хранитель ботанического Британского музея мистер Роберт Броун оторвал глаз от окуляра микроскопа и то ли с досадой, то ли с удовлетворением констатировал: «Опять то же!» В ярко освещенном поле зрения прибора взад и вперед сновали темные точки. Те, что покрупнее, двигались медленнее, не спеша меняли направление. Более мелкие - скакали беспорядочно, случайно, бросаясь из стороны в сторону. Ученый ботаник задумался: «Почему?» Всего час назад собрал он пыльцу со своих цветов, размешал в воде и капнул капельку на предметное стекло. Но час- время вполне достаточное , чтобы частицы успокоились , а они по прежнему носятся. «А вдруг они живые? Это же величайшее открытие!»(напомним, что он изучал клетки растений). Но даже в лучший микроскоп не разглядеть подробностей строения частичек пыльцы. Но как убедиться в этом? И тут его озаряет идея, простая, как все гениальное.

Зажав в руке кусочки глины, Броун повторяет про себя условия опыта: «Глина мертва. Значит, если ее частицы под микроскопом не будут двигаться…». Руки Броуна дрожат от нетерпенья, пока пальцы подкручивают микрометрический винт. Вот показались тени частиц…Есть! В ярко освещенном поле зрения прибора взад и вперед сновали темные точки. Те, что покрупнее, двигались медленнее, не спеша меняли направление. Более мелкие….» Просто все повторилось как и в прошлый раз. Частицы мертвой глины не уступали в резвости пыльце. И вопрос остался-«Почему?». Броун был настоящий ученый и, столкнувшись с непонятным, исследовал явление.Он обнаружил, что в горячей воде частицы скачут быстрее, чем в холодной. Убедился в том, что путь их абсолютно случаен и не зависит от лондонских кэбов, громыхающих по мостовой, для этого он уехал в сельскую тишь. Всю свою жизнь Роберт Броун был уверен, что след его останется в науке благодаря ботаническим заслугам. Но…едва ли это не единственный ботаник, так прочно вошедший в историю физики.

У Броуновского движения есть особенность - оно никогда не прекращается, оно обнаруживается в жидких включениях, встречающихся в кварце, которым тысячи лет. Оно вечно и самопроизвольно. "Кажущийся покой есть только иллюзия, зависящая от несовершенства наших органов чувств, а на самом деле существует определенный установившийся режим быстрых и беспорядочных движений.

В 1905 году Эйнштейн первый рассчитал параметры броуновского движения, предположив, что нерегулярное перемещение частиц, взвешенных в жидкости, вызвано случайными ударами соседних молекул, совершающих тепловое движение. Но доказать этого не смог.

Всякая частица материи, помещенная в жидкость, получает толчки от молекул, непрерывно ударяющихся о частичку; эти то толчки ,вообще говоря, взаимно уравновешиваются не вполне, поэтому частичка и должна неправильно двигаться то туда, то сюда."- так писал в 1920году Жан Перрен, французский физик, объяснивший опыты Броуна. Проводя свои опыты он сумел сделать то, что казалось совершенно невозможным,— взвесить молекулы и атомы

Диффузия – процесс взаимного проникновения молекул одного вещества между молекулами другого вещества, приводящий к самопроизвольному выравниванию их концентраций по всему занимаемому объему.

Скорость диффузии зависит от температуры и агрегатного состояния диффундирующих веществ. В некоторых случаях имеет место осмос - односторонняя диффузия молекул жидкости или газа через полупроницаемую мембрану, разделяющую два раствора или газа разной концентрации.

Физкультминутка

Закрепление изученного материала (Решение задач и обсуждение вопросов)

Как изменяется скорость диффузии с повышением температуры?

Почему броуновское движение наблюдается только для мелких частиц?

Задания на закрепление основных положений МКТ.

На каком физическом явлении основан процесс засолки овощей, консервирования фруктов?

В каком случае процесс происходит быстрее – если рассол холодный или горячий?

Почему сахар и другие пористые продукты нельзя хранить вблизи пахучих веществ?

Почему из осколков разбитого стакана невозможно собрать целый стакан, а хорошо отшлифованные цилиндры плотно прилипают друг к другу?

1. Что является главным доказательством молекулярно-кинетической теории? Подчеркните правильный ответ.

Варианты ответов:

1) размеры молекул;

2) масса молекул;

3) броуновское движение;

4) существование субатомных частиц.

Правильный вариант: 3) броуновское движение

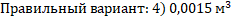

2. Какой объем занимает 100 моль ртути?

Варианты ответов:

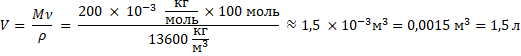

Решение:

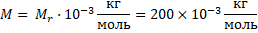

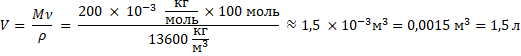

Плотность ртути:  (из табл. плотности веществ). С помощью таблицы Менделеева находим молярную массу ртути:

(из табл. плотности веществ). С помощью таблицы Менделеева находим молярную массу ртути:

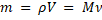

Записываем формулы массы:

Получаем формулу для объёма ртути

Ответ: 1,5 л.

5. Рефлексия. Подведение итогов

Обсудить результаты урока, отметить успехи учеников, дать рекомендации по улучшению понимания материала

6. Домашнее задание

1. §53-55 изучить, знать теорию